А. С. Тургаев, А. Е. Хренов

Политология в схемах и комментариях

Глава 1. Предмет политологии

Политическая наука основывается на обширной интеллектуальной традиции. К этим традициям можно отнести античную философию Платона и Аристотеля, учения о государстве и праве римских юристов, «реализм» Н. Макиавелли, теорию суверенитета Ж. Бодена, учение о разделении властей Ш.-Л. Монтескье, политическую мысль классической немецкой философии и многое другое. Институционализация политических знаний, формирование самостоятельной области исследований и выработка специфических методов анализа привели к появлению политической науки.

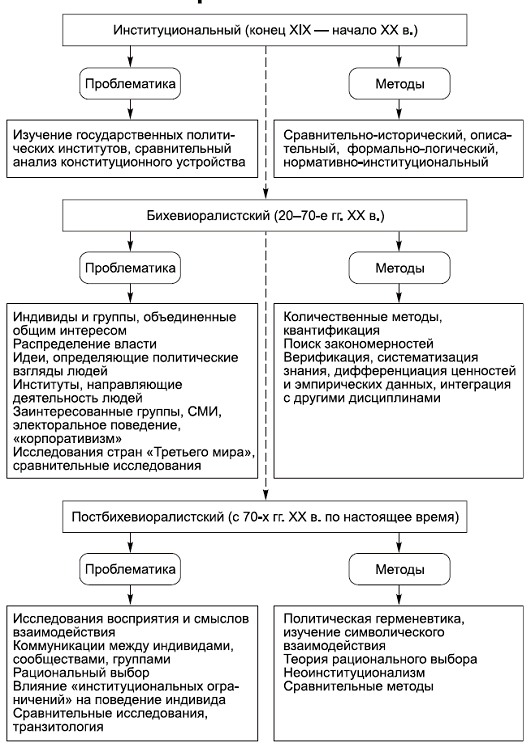

Возникновение политологии как науки и как профессионального вида деятельности относится к концу XIX в. В последней трети XIX в. формирующаяся политическая наука была связана с философскими, юридическими и историческими исследованиями. В США в 1920-е гг. новым подходом в политических исследованиях стал бихевиорализм. Появление бихевиоралистского направления стало подлинной «революцией» в политической науке. В послевоенные десятилетия отмечается бурное развитие политической науки и в Америке, и в Западной Европе. После Второй мировой войны в связи с демократизацией в Европе и формированием открытого общества возрождается интерес к политической науке во многих европейских странах. Общество и политика нуждались в исследованиях политических процессов, принятии политических решений, в выработке эффективной политики. В 1950-е гг. в методологии политической науки возникает «вторая волна» бихевиорализма. В рамках бихевиоралистского направления получает развитие структурно-функциональный анализ, анализ политических систем, начинают проводиться первые сравнительные исследования. Середина 1960-х – начало 1970-х гг. отмечаются кризисом бихевиорального подхода. В 1969 г. Д. Истон провозгласил новую постбихевиоральную революцию в политической науке. Суть этой революции сводилась к тому, чтобы, во-первых, ориентировать политические исследования на реальные потребности общества и политики, во-вторых, преодолеть идеологию эмпиризма, которая была свойственна бихевиорализму, и, в-третьих, большее внимание уделить ценностным ориентациям в процессе познания и их конструктивному развитию, так как научная нейтральность невозможна. В 70-80-е гг. ХХ столетия в рамках политической науки возникли новые направления и методологические подходы: теория рационального выбора, неоинституционализм, политическая феноменология.

Возникновение политологии как науки и как профессионального вида деятельности относится к концу XIX в. В последней трети XIX в. формирующаяся политическая наука была связана с философскими, юридическими и историческими исследованиями. В США в 1920-е гг. новым подходом в политических исследованиях стал бихевиорализм. Появление бихевиоралистского направления стало подлинной «революцией» в политической науке. В послевоенные десятилетия отмечается бурное развитие политической науки и в Америке, и в Западной Европе. После Второй мировой войны в связи с демократизацией в Европе и формированием открытого общества возрождается интерес к политической науке во многих европейских странах. Общество и политика нуждались в исследованиях политических процессов, принятии политических решений, в выработке эффективной политики. В 1950-е гг. в методологии политической науки возникает «вторая волна» бихевиорализма. В рамках бихевиоралистского направления получает развитие структурно-функциональный анализ, анализ политических систем, начинают проводиться первые сравнительные исследования. Середина 1960-х – начало 1970-х гг. отмечаются кризисом бихевиорального подхода. В 1969 г. Д. Истон провозгласил новую постбихевиоральную революцию в политической науке. Суть этой революции сводилась к тому, чтобы, во-первых, ориентировать политические исследования на реальные потребности общества и политики, во-вторых, преодолеть идеологию эмпиризма, которая была свойственна бихевиорализму, и, в-третьих, большее внимание уделить ценностным ориентациям в процессе познания и их конструктивному развитию, так как научная нейтральность невозможна. В 70-80-е гг. ХХ столетия в рамках политической науки возникли новые направления и методологические подходы: теория рационального выбора, неоинституционализм, политическая феноменология.

1.1. Этапы развития политологии

КОММЕНТАРИИ

Возникновение политологии как науки и как профессионального вида деятельности относится к концу XIX в. В последней трети XIX в. формирующаяся политическая наука была связана с философскими, юридическими и историческими исследованиями. Главными методами, применявшимися в научных исследованиях конца XIX в., были сравнительно-исторический, описательный и формально-логический. Характеризуя методологические основы политической науки первого периода развития политологии, американский политолог Д. Истон отмечал: «Политологи исходили из предположения о практически полном соответствии между конституционными и правовыми уложениями, касающимися прав и привилегий носителей государственных должностей, и их реальными политическими действиями». В целом этот период может быть обозначен как институциональный. Политическая наука в это время носила нормативный характер.В США в 1920-х гг. новым подходом в политических исследованиях стал бихевиорализм. Появление бихевиоралистского направления стало подлинной революцией в политической науке. В центр исследования бихевиорализм ставит политические факты; единичным политическим фактом выступает поведение конкретных индивидов в политике. Новые направления исследований требовали разработки новых методов. К ним в первую очередь относятся социологические методы сбора данных и математические методы их обработки. Наряду с количественными методами анализа формировался и метод анализа политического поведения.

Середина 1960-х – начало 1970-х гг. отмечаются кризисом бихевиорального подхода. В 1969 г. Д. Истон провозгласил новую постбихевиоральную революцию в политической науке. Суть этой революции сводилась к тому, чтобы преодолеть идеологию эмпиризма, которая была свойственна бихевиорализму, а также уделить большее внимание ценностным ориентациям в процессе познания и их конструктивному развитию, так как научная нейтральность невозможна.

1.2. Интеллектуальные принципы бихевиорализма по Д. Истону

КОММЕНТАРИИ

Известный американский политолог Д. Истон сформулировал следующие основные интеллектуальные принципы бихевиоралистского направления.1. Закономерность, т. е. поиск единообразных характеристик в политических явлениях и прежде всего в политическом поведении. Результатом этого поиска могут быть выводы или теории, обладающие интерпретационной или прогностической ценностью.

2. Верификация– обоснованность выводов должна поддаваться проверке на основе сопоставления с соответствующим поведением.

3. Методикаисследования должна быть надежной и обоснованной с точки зрения фиксирования и анализа поведения.

4. Квантификация– формулирование системы критериев и количественных оценок там, где они целесообразны.

5. Ценностидолжны быть аналитически дифференцированы от эмпирических данных. Толкование фактов и их этическая оценка – разные вещи.

6. Систематизациязнания, т. е. установление взаимосвязи между теорией и исследованием. Исследование без теоретической основы может быть безрезультатным, а теория без эмпирических данных – совокупностью схоластических рассуждений.

7. Интеграция, т. е. осуществление взаимосвязи политических исследований с достижениями других социальных наук.

Характерными чертами политических исследований, ориентированных на изучение политического поведения, стали:

1) отрицание политических институтов как предмета исследований и ориентация на исследование поведения индивидов в различных политических ситуациях;

2) разработка и применение более точных методов сбора, обработки и интерпретации данных;

3) стремление к построению систематизированной эмпирической теории.

В то же самое время в политической науке раздавалось немало критических замечаний в адрес политологии. Например, замечания делались по поводу уподобления политологии естественным наукам. Некоторые ученые продолжали считать политическую науку если не частью философского знания, то родственной ему дисциплиной и потому не принимали бихевио-ралистскую увлеченность эмпирическими данными.

Умеренно-прагматичную позицию по отношению к бихевиорализму занимает Д. Истон, отмечающий, что бихевиорализм внес значительный вклад в исследование личности в политике, электорального поведения, однако его методы менее надежны применительно к исследованиям партийных систем, законодательных органов, избирательных систем и т. п.

1.3. Основные направления политологии в постбихевиоральный период

КОММЕНТАРИИ

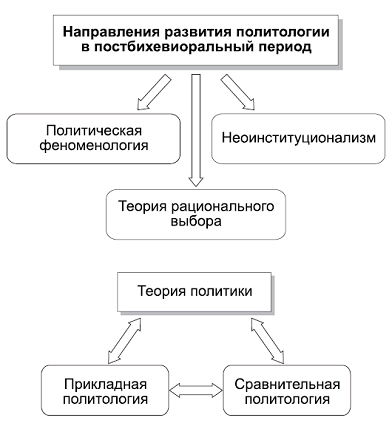

Назревшие потребности в переменах привели к возникновению новых подходов и течений в политической науке. Одним из таких подходов является политическая феноменологияи концепция «символического взаимодействия» в политической науке. Их возникновение – свидетельство возрождения интереса к традиционным нестрогим (качественным) методам и прежде всего к методу интерпретативного понимания.Суть политической феноменологии сводится к тому, что политическое поведение может быть понято и объяснено только в том случае, если учитывается индивидуальное восприятие вступающих во взаимодействие индивидов.

Теория рационального выбора,или когнитивная политология,основывается на нескольких методологических составляющих.

Во-первых, это методологический индивидуализм. «Единицей» исследования становится отдельный человек, а не структура, институт, организация или группа. В фокус исследователя попадают интересы индивида, которые являются «автономными» и практически и теоретически.

Во-вторых, это рациональность и оптимальность выбора. Рациональность означает, что индивид стремится к извлечению для себя максимальной пользы, и в первую очередь к использованию общественных благ. Оптимальность предполагает выбор человеком таких форм взаимодействий, при которых он может получить наибольшую выгоду. Иногда эта выгода может быть максимизацией полезности, а иногда минимизацией издержек.

Так как в одиночку достигнуть желаемого результата часто невозможно, действия рациональных акторов объединяются. Интеграция их действия и взаимодействия между ними порождает предвиденные или непредвиденные последствия.

В-третьих, это институциональные ограничения. Взаимодействуя друг с другом, индивиды ограничены в своей деятельности нормами, правилами, которые обладают устойчивым характером. Таким образом, поведение индивидов и существование институтов оказываются взаимосвязанными. Это предполагает, что индивиды «максимизируют свои цели в рамках существующих ограничений» (Б. Вейнгаст).

Новым направлением в политической науке в 1980-е гг. стал подход, получивший название « неоинституционализм». Это понятие было введено в научный оборот Дж. Марчем и Й. Ольсеном в 1984 г. С точки зрения традиционного подхода институт – это учреждение, организация. С позиций неоинституционализма институт – это совокупность устойчивых формальных и неформальных правил, регулирующих поведение и задающих «рамки» взаимодействия. Под таким углом зрения парламенты, партии, группы интересов предстают как «связывающие ограничения» взаимодействий политических акторов.

К отраслям политологии традиционно относят теорию политики, сравнительную политологию и прикладную политологию.

Теория политикисоздает концепции, модели и образы политической действительности. Ее целью является выявление каузальных связей и построение теорий, описывающих политические процессы и претендующих на объяснение причин политических явлений.

Сравнительная политологиятакже является отраслью политологии, в рамках которой путем сравнения выделяются общие черты и специфические различия разнообразных групп политических объектов. Для современной сравнительной политологии характерен интерес к таким явлениям, как групповые интересы, неокорпоративизм, политическое участие, рациональный выбор, этнические, религиозные, демографические факторы и их влияние на политику, процессы модернизации, стабильность и нестабильность политических режимов, условия для возникновения демократии, влияние политики на общество и т. д. Существует несколько разновидностей сравнительных исследований: кросс-национальное сравнение, ориентированное на сопоставление государств друг с другом; сравнительно ориентированное описание отдельных случаев ( case studies); бинарный анализ, основанный на сравнении двух (чаще всего похожих) стран; кросс-культурные и кросс-институциональные сравнения, нацеленные соответственно на сопоставление национальных культур и институтов. Сравнительная политология играет значительную роль в структуре политической науки.

Прикладная политология– отрасль политологии, в рамках которой изучаются конкретные политические проблемы и ситуации, осуществляется выработка практических рекомендаций относительно действий и мер, направленных на решение практических социальных и политических задач по реформированию и изменению организаций, институтов и социальных групп, разрабатываются политические технологии и определяются способы их применения. Основные усилия исследователей в области прикладной политологии направлены на разработку и применение методов политического анализа для исследования конкретных политических ситуаций, изучение процессов принятия решений, выработку и применение технологий политического воздействия. Прикладная политология непосредственно связана с практикой политического управления, выработкой политической стратегии и тактики политических партий, урегулированием политических конфликтов, проведением избирательных кампаний.

Г лава 2 Методы политической науки

Деятельность людей в любой ее форме (научная, практическая и т. д.) определяется целым рядом факторов. Конечный ее результат зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие способы, приемы, средства при этом применяются.

Метод(от греч. букв. – хождение вдоль пути, выбор правильного пути) – система правил и приемов исследования каких-либо объектов с целью отыскания объективной истины.

История науки убедительно свидетельствует, что далеко не всякий метод обеспечивает успешное решение теоретических и практических проблем. Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным.

Основная функция метода– внутренняя организация и регулирование процесса познания или практического преобразования того или иного объекта. Поэтому метод сводится к совокупности определенных правил, приемов, способов, норм познания и действия. Он дисциплинирует поиск истины, позволяет экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим путем.

Истинный метод служит своеобразным компасом, по которому субъект познания и действия прокладывает свой путь, он позволяет избегать ошибок. Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте, и полагал, что нельзя рассчитывать на успех в изучении какого-либо вопроса, идя ложным путем. Р. Декарт методом называл «точные и простые правила», соблюдение которых способствует приращению знания, позволяет отличить ложное от истинного.

Ни одна наука не может быть сведена к какому-то одному, даже «очень важному методу». «Ученый, – отмечал В. Гейзенберг, – никогда не должен полагаться на какое-то единственное учение, никогда не должен ограничивать методы своего мышления одной-единственной философией». Поэтому каждая наука использует целый комплекс исследовательских методов, различных по степени общности и широте применения.

Метод(от греч. букв. – хождение вдоль пути, выбор правильного пути) – система правил и приемов исследования каких-либо объектов с целью отыскания объективной истины.

История науки убедительно свидетельствует, что далеко не всякий метод обеспечивает успешное решение теоретических и практических проблем. Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным.

Основная функция метода– внутренняя организация и регулирование процесса познания или практического преобразования того или иного объекта. Поэтому метод сводится к совокупности определенных правил, приемов, способов, норм познания и действия. Он дисциплинирует поиск истины, позволяет экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим путем.

Истинный метод служит своеобразным компасом, по которому субъект познания и действия прокладывает свой путь, он позволяет избегать ошибок. Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте, и полагал, что нельзя рассчитывать на успех в изучении какого-либо вопроса, идя ложным путем. Р. Декарт методом называл «точные и простые правила», соблюдение которых способствует приращению знания, позволяет отличить ложное от истинного.

Ни одна наука не может быть сведена к какому-то одному, даже «очень важному методу». «Ученый, – отмечал В. Гейзенберг, – никогда не должен полагаться на какое-то единственное учение, никогда не должен ограничивать методы своего мышления одной-единственной философией». Поэтому каждая наука использует целый комплекс исследовательских методов, различных по степени общности и широте применения.

2.1. Общелогические методы исследования политики

КОММЕНТАРИИ

Метод(от греч. букв. – хождение вдоль пути, выбор правильного пути) – система правил и приемов исследования каких-либо объектов с целью отыскания объективной истины.Методы политического исследования можно подразделить на три группы – общелогические, теоретическиеи эмпирические.

Общелогическиеметоды – это всеобщие методы научного познания, которые вырабатываются в рамках философии (теории познания) и используются как в теоретическом, так и в эмпирическом познании.

Общелогическиеметоды научного познания включают:

? абстрагирование –мысленная фиксация какого-либо существенного в данной познавательной ситуации свойства объекта при одновременном отвлечении от всех остальных его свойств;

? анализ –последовательное расчленение целостного объекта на подсистемы и элементы с целью их всестороннего изучения;

? синтез –мысленное объединение ранее выделенных частей объекта в единую систему (анализ и синтез взаимосвязаны и непрерывно сменяют друг друга в процессе исследования);

? индукцию –вывод общего заключения на основе частных посылок;

? дедукцию –вывод заключения частного характера из общих посылок;

? аналогию –прием познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках заключают об их сходстве и в других признаках;

? моделирование –изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его модели, замещающей оригинал с определенных сторон, интересующих исследователя;

? классификацию –разделение всех изучаемых объектов на отдельные группы в соответствии с каким-либо важным для исследователя признаком;

? исторический и логический метод;первый – описание фактической истории развития объектов во всем ее многообразии; второй – это освобожденная от случайностей и несущественных деталей мысленная реконструкция истории объекта, раскрывающая объективную логику ее развития;

? идеализацию –логическая операция, определяющая предел того или иного свойства; при этом какое-то свойство рассматривается как абсолютное (материальная точка, идеальный газ);

? восхождение от абстрактного к конкретному –мысленное, теоретическое воспроизведение сущности исследуемого объекта.

2.2. Теоретические методы исследования политики

КОММЕНТАРИИ

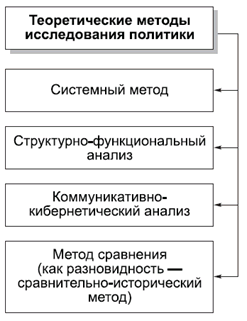

В силу сложности политических объектов при их изучении часто применяется совокупность различных теоретических методов. Во второй половине ХХ в. в политических исследованиях стали доминировать системный, структурно-функциональный, коммуникативный, сравнительный и иные подходы и методы исследования.Системный методрассматривает объект как некоторое множество элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостные интегральные свойства данного множества. Так, при рассмотрении сложных политических объектов с точки зрения методологии системного подхода можно раскрыть многообразные связи и отношения внутри самого объекта и его связь с внешней средой, влияние среды на характеристики исследуемого объекта.

Системный метод ориентирует исследователей на рассмотрение политических процессов и явлений как открытых саморегулирующихся социальных целостностей, постоянно взаимодействующих с внешней средой.

Структурно-функциональный анализимеет определенное сходство с системным методом в той его части, где речь идет о выявлении составляющих системы как целостного явления (структурный анализ). Структурный анализ занимается «морфологией» изучаемого объекта, составляя «реестр» его элементов и устойчиво воспроизводимых связей между ними. Функциональный анализ объекта (в частности, политического) выявляет способ взаимосвязи элементов объекта, их взаимоопосредование, которое обеспечивает воспроизводство целостности.

Коммуникативно-кибернетический методисследует политику через призму информационных потоков, построенных на принципе обратной связи, и сети целенаправленных коммуникативных действий и механизмов, обеспечивающих отношения управляющих и управляемых на всех уровнях взаимоотношений внутри общества и с внешней средой.

Метод сравнения– познавательная операция, основанная на суждениях о сходстве или различии объектов. С помощью сравнения выявляются их качественные и количественные характеристики. Главное условие использования метода – наличие общего основания (признака), по которому сравниваются изучаемые объекты.

Одна из разновидностей метода сравнения – сравнительно-исторический метод. С его помощью познаются различные ступени развития одного и того же явления (например, государства) или сосуществующих явлений, имеющих некое общее основание. С помощью этого метода можно определить тенденции развития изучаемого явления.

2.3. Эмпирические методы политологического исследования

КОММЕНТАРИИ

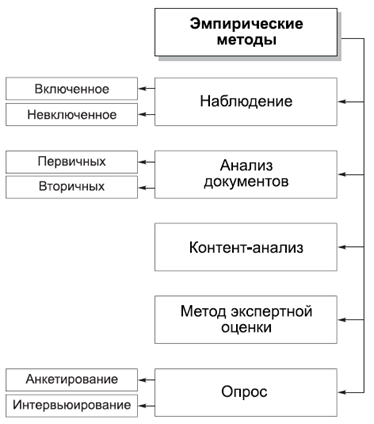

Самым простым и доступным способом сбора информации является наблюдение. Под наблюдениемпонимается прямая регистрация социальных явлений и процессов их очевидцем. Включенное наблюдение предполагает участие исследователя в деятельности какой-либо группы как ее участника.Анализ документов– метод, широко используемый для сбора первичной информации. Ученые считают документом любую зафиксированную информацию. Исходя из источника информации, документы подразделяются на первичные, в которых непосредственно фиксируются события (записи, результаты наблюдений), и вторичные,представляющие собой обобщение данных, полученных из первичных документов (отчеты, заключения, статистические сведения и др.).

В политической науке, как и в других социальных науках, используется такой метод анализа документов, как контент-анализ. В широком смысле контент-анализ – это количественная и качественная характеристика единиц текста (слов, смысловых символов, выражений и т. п.), определение зависимостей между ними, выделение схожих по смыслу фрагментов. Различают количественный и качественный подходы к контент-анализу. Первый из них ориентирован на выявление авторства, целей и условий создания текста. Второй – на выявление статистической взаимосвязи между единицами текста, частотой их употребления и порядком расположения.

К распространенным методам прикладных исследований относится метод экспертной оценки. Его суть заключается в выявлении мнений наиболее авторитетных специалистов в конкретной области о той или иной ситуации, причинах ее происхождения или прогнозе развития событий.

Большой популярностью среди политологов пользуется метод опроса.Он позволяет исследовать как объективные, так и субъективные характеристики изучаемого объекта. Опрос как метод социальных и политических исследований начал широко использоваться в 30-е гг. ХХ в. Значительный вклад в разработку этого метода внес американский социолог Дж. Гэллап. Его прогнозы выборов, основанные на результатах опросов, отличались высокой степенью точности и стали настоящей научной сенсацией. Достаточно часто используются два вида опросов: анкетирование и интервьюирование.При анкетировании – письменном опросе – коммуникация между социологом и респондентом опосредствована специально заполняемым опросником. Интервьюирование же предполагает непосредственный контакт между интервьюером и опрашиваемым лицом.

2.4. Структура политологического исследования

КОММЕНТАРИИ

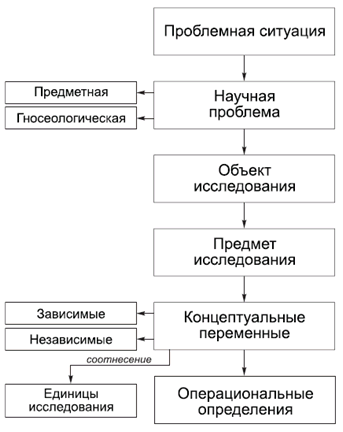

Для проведения исследований необходимо осознание противоречивой ситуации, которая затрагивает интересы людей, но мало изучена. Такая ситуация называется проблемной, а ее интерпретация исследователем – научной проблемой.В зависимости от характера различают гносеологическиеи предметные проблемы.Первые связаны с недостатком знаний о социальных явлениях или процессах, вторые вызваны противоречиями или конфликтами между различными социальными группами, институтами, организациями, структурными элементами и т. п. Объектом исследованиявыступает носитель проблемной ситуации, который подлежит исследованию. Предметом исследования являются определенные свойства, стороны, характерные черты объекта исследования. Таким образом, научная проблема формируется как бы на «перекрестке» реальной проблемной ситуации и ее видения исследователем, так как первоначально выделяемые свойства, стороны и черты объекта в решающей мере зависят от его воображения.Определив проблему и предмет своего исследования, политолог должен решить вопрос о целях проводимой им работы, то есть какой результат, теоретико-познавательный или практически-прикладной, он стремится получить.

Одна из наиболее серьезных задач, стоящих перед ученым на этапе подготовки исследования, заключается в выделении концептуальных переменных, которые впоследствии будут превращены в операциональные определения.Операциональное определение понятия заключается в уточнении конкретизирующих понятий и их соотнесении с эмпирически проверяемыми данными.

Под переменными понимаются варьируемые факторные характеристики объекта исследования. В том случае, если эти характеристики рассматриваются как причины каких-либо явлений или изменений, можно утверждать, что социолог имеет дело с независимыми переменными.Если же характеристики и признаки изменяющегося объекта являются следствием, обусловленным внешними причинами, то социолог имеет дело с зависимыми переменными.Переменные выделяются в том случае, если исследователь не просто ориентирован на констатацию тех или иных социальных явлений, простое накопление информации, а стремится к созданию многомерной модели, выделению и объяснению устойчивых взаимосвязей между различными характеристиками. Например, политолог может быть нацелен на обнаружение взаимосвязи между уровнем экономического развития и типом политического режима.

Переменные должны быть соотнесены с рассматриваемыми случаями (единицами). Возможно несколько вариантов сочетания переменных и единиц исследования и соответственно типов исследования.

Исследований, в которых слишком много единиц исследования и переменных, практически не существует, так же как и исследований, в которых мало как единиц изучения, так и переменных. Если количество единиц исследований ограничено, а переменных много, значит, ученый изучает отдельный случай ( case studies) или проводит монографическое исследование.