– Зачем тебе эта женщина? – спросила мать.

– Я знал ее мужа, – ответил путник.

– Ты знаешь Инсура? Я – его жена, – сказала мать. – Где он?

– Я видел его под Калькуттой… еще недавно.

Путник стал говорить очень тихо… «Терпеть дольше было невмоготу… – уловила Лела, – два полка восстали против саибов… Инсура схватили… он теперь в темнице…»

– В темнице? – сказала мать, и Лела не узнала ее голоса.

– Да, казнь грозит ему и еще двоим сипаям… Я обещал Инсуру найти его жену и рассказать…

Лела запомнила слегка хриплый, точно простуженный голос молодого путника, его изодранную куртку, лицо, тронутое оспой, и серые блестящие глаза. Путника звали Чандра-Синг.

Утром мать поделила с Чандра-Сингом единственную оставшуюся у нее рисовую лепешку.

– Я пойду туда, где мой муж! – сказала мать. – Может быть, еще не поздно…

Они повернули на восток и искали дороги в долину великого Ганга. Они шли очень быстро, но с того дня, как Батма услыхала дурные вести о муже, ей всё казалось, что они идут слишком медленно. Наконец голубая вода Ганга блеснула среди холмов. Они шли низким песчаным берегом великой реки; темные паруса лодок, плывущих вниз по течению, обгоняли их.

– Скорее, Лела! – говорила мать. – О, как медленно мы идем!

Как-то раз они заночевали на берегу, в сырой низине, и с тех пор Батму начала снедать эта злая лихорадка.

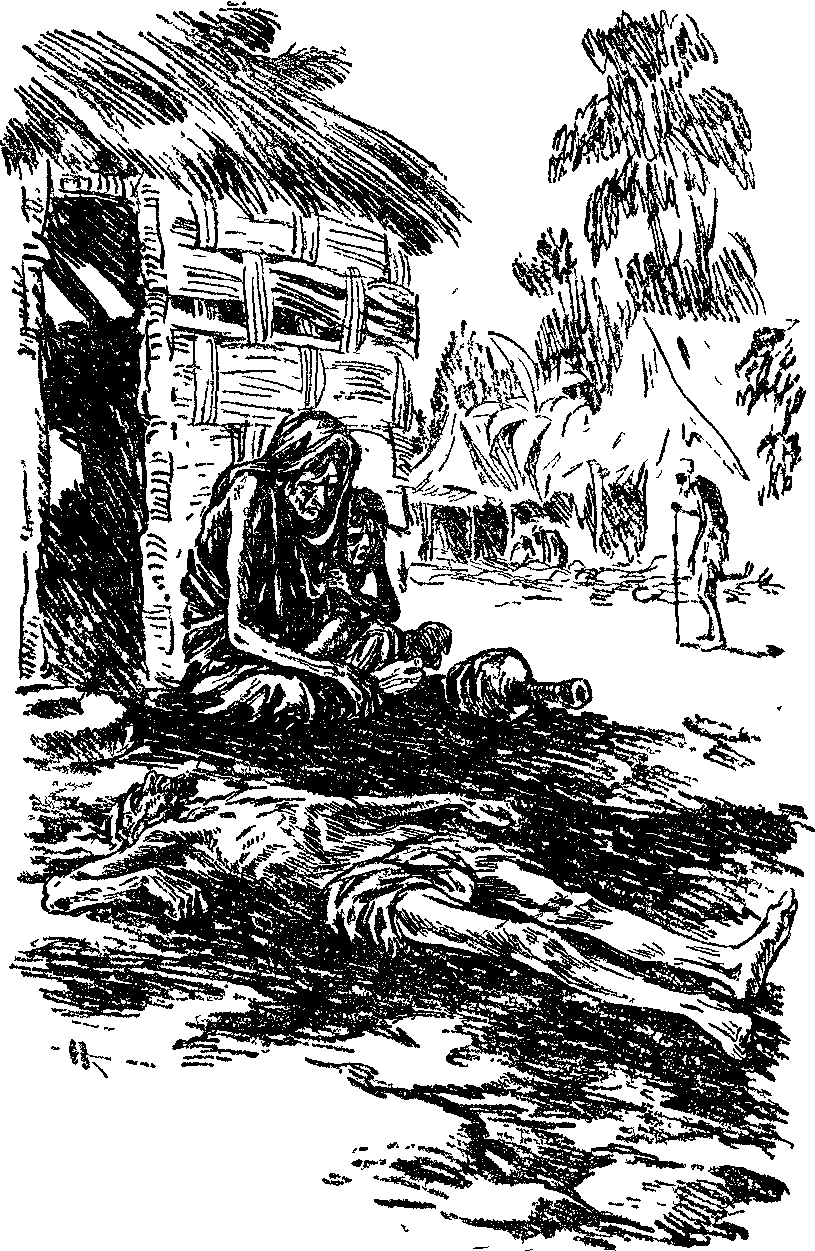

И вот теперь, после долгих дней пути, Батма в беспамятстве лежала на соломенном ложе, в сарае кансамаха. Батма и сейчас торопилась, уже в бреду, точно хотела еще итти дальше.

– Почему мы идем так медленно, Лела?.. Скорее, может быть, мы еще увидим его!

Чем неподвижнее становилось тело больной, тем торопливее стремилась ее горячечная, лишенная смысла речь.

– О, как далеко еще итти… Несчастье… Подгибаются ноги… Скорее, девочка, беги… Бежим! Мы еще успеем, Лела!..

– Да, да, – говорила Лела, сжимая ее руку.

Скоро руки Батмы-Севани стали слабы и потны, горячка отпустила ее. Батма открыла глаза.

– Мы опоздали, Лела! – со смертной мукой в лице сказала она. – Мы опоздали, он погиб!

Руки Батмы бессильно повисли. Она завела глаза кверху, зрачки остановились и начали медленно тускнеть.

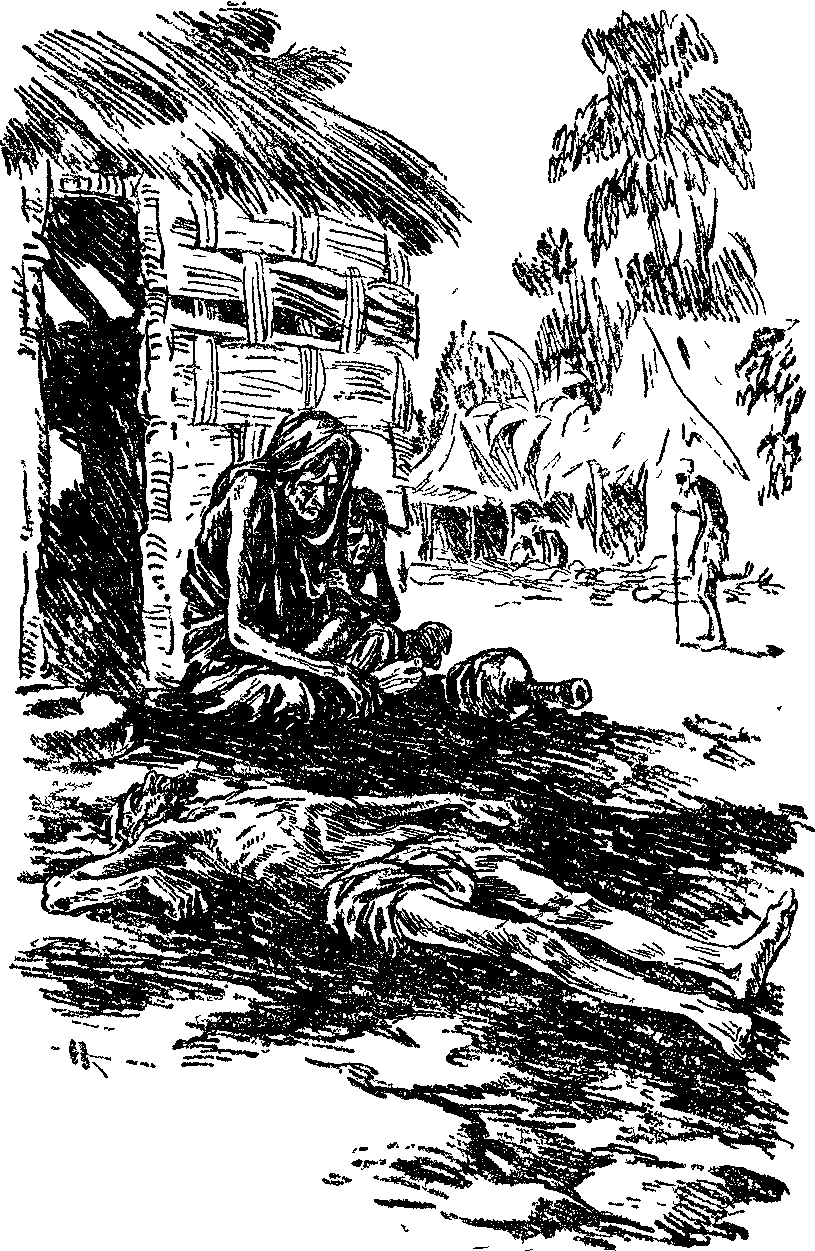

Утром кансамах стоял над мертвой, жалостно щелкал языком и качал головой:

– Ай-май! – сказал кансамах. – Умерла!

Лела сидела над матерью не шевелясь. На лбу покойницы, теперь открытом, ясно обозначились две синие полосы – знаки браминской касты.

– Браминка? – спросил кансамах.

Лела кивнула головой.

Вдвоем с Лелой они подняли и вынесли легонькое сухое тело и положили его у стены сарая, в тени.

Кансамах ушел.

Лела прикрыла лицо Батмы старым белым сари с узорчатой каймой, сняла с ее руки на память синие стеклянные браслеты, молча, без молитвы, сжав руки, постояла над матерью и пошла прочь.

– Погоди, девочка! – остановил ее кансамах.

Он повел Лелу на веранду дома.

– Куда ты идешь?

– В Калькутту.

– Так далеко? – изумился кансамах. – Зачем?

– У меня там отец, – просто сказала девочка. – Он в темнице. Мать велела мне итти к нему.

– Разве ты можешь его спасти? – спросил кансамах.

– Я должна итти, – сказала Лела. – Мать хотела дойти и не дошла. Может быть, я дойду.

– Долгий путь! – сказал кансамах. – До Калькутты, ай-ай! – Он затряс головой. – Трудно, далеко!

Лела молчала.

– Я дам тебе рису на дорогу, – сказал кансамах.

Он достал мешочек и начал ссыпать в него из чашки вареный рис.

– Какого ты рождения? – спросил кансамах, точно вспомнив о чем-то. – Ты ела отдельно от матери.

Он хотел отдернуть сари с лица девочки, чтобы посмотреть знаки касты у нее на лбу. Но Лела шагнула назад к ступенькам веранды.

– Я чандала! – сказала девочка. – Не касайся меня.

Кансамах отступил, пораженный: «Чандала? Дитя недозволенного брака?.. Отверженная для всех каст, чандала?..»

– Ай-ай, – сказал кансамах. – Трудно тебе будет, девочка!

– Прости! – Лела хотела итти.

– Погоди! – Кансамах издали бросил ей мешочек с рисом. – Бери и иди с миром.

Лела низко поклонилась и пошла.

– Иди с миром! – кричал ей вслед кансамах. – Вон той тропой, вдоль берега Джамны, вниз, всё вниз по течению, выйдешь на Большой Колесный Путь. Иди Большим Путем, поверни на восток, спрашивай Калькутту, город саибов у моря. Проси милостыню в дороге, будешь сыта. У крестьянина проси, у райота, он сам беден, – подаст. Проси у сипая, пешего солдата, и у конного совара

[5]проси – не откажет. Далеко обходи только слепцов, факиров и нищих. И не проси милостыни у саибов, они светлы лицом и темны сердцем. А пуще всего бойся тощего саиба на одноглазом верблюде!.. Иди, дитя, может быть, дойдешь.

– Я знал ее мужа, – ответил путник.

– Ты знаешь Инсура? Я – его жена, – сказала мать. – Где он?

– Я видел его под Калькуттой… еще недавно.

Путник стал говорить очень тихо… «Терпеть дольше было невмоготу… – уловила Лела, – два полка восстали против саибов… Инсура схватили… он теперь в темнице…»

– В темнице? – сказала мать, и Лела не узнала ее голоса.

– Да, казнь грозит ему и еще двоим сипаям… Я обещал Инсуру найти его жену и рассказать…

Лела запомнила слегка хриплый, точно простуженный голос молодого путника, его изодранную куртку, лицо, тронутое оспой, и серые блестящие глаза. Путника звали Чандра-Синг.

Утром мать поделила с Чандра-Сингом единственную оставшуюся у нее рисовую лепешку.

– Я пойду туда, где мой муж! – сказала мать. – Может быть, еще не поздно…

Они повернули на восток и искали дороги в долину великого Ганга. Они шли очень быстро, но с того дня, как Батма услыхала дурные вести о муже, ей всё казалось, что они идут слишком медленно. Наконец голубая вода Ганга блеснула среди холмов. Они шли низким песчаным берегом великой реки; темные паруса лодок, плывущих вниз по течению, обгоняли их.

– Скорее, Лела! – говорила мать. – О, как медленно мы идем!

Как-то раз они заночевали на берегу, в сырой низине, и с тех пор Батму начала снедать эта злая лихорадка.

И вот теперь, после долгих дней пути, Батма в беспамятстве лежала на соломенном ложе, в сарае кансамаха. Батма и сейчас торопилась, уже в бреду, точно хотела еще итти дальше.

– Почему мы идем так медленно, Лела?.. Скорее, может быть, мы еще увидим его!

Чем неподвижнее становилось тело больной, тем торопливее стремилась ее горячечная, лишенная смысла речь.

– О, как далеко еще итти… Несчастье… Подгибаются ноги… Скорее, девочка, беги… Бежим! Мы еще успеем, Лела!..

– Да, да, – говорила Лела, сжимая ее руку.

Скоро руки Батмы-Севани стали слабы и потны, горячка отпустила ее. Батма открыла глаза.

– Мы опоздали, Лела! – со смертной мукой в лице сказала она. – Мы опоздали, он погиб!

Руки Батмы бессильно повисли. Она завела глаза кверху, зрачки остановились и начали медленно тускнеть.

Утром кансамах стоял над мертвой, жалостно щелкал языком и качал головой:

– Ай-май! – сказал кансамах. – Умерла!

Лела сидела над матерью не шевелясь. На лбу покойницы, теперь открытом, ясно обозначились две синие полосы – знаки браминской касты.

– Браминка? – спросил кансамах.

Лела кивнула головой.

Вдвоем с Лелой они подняли и вынесли легонькое сухое тело и положили его у стены сарая, в тени.

Кансамах ушел.

Лела прикрыла лицо Батмы старым белым сари с узорчатой каймой, сняла с ее руки на память синие стеклянные браслеты, молча, без молитвы, сжав руки, постояла над матерью и пошла прочь.

– Погоди, девочка! – остановил ее кансамах.

Он повел Лелу на веранду дома.

– Куда ты идешь?

– В Калькутту.

– Так далеко? – изумился кансамах. – Зачем?

– У меня там отец, – просто сказала девочка. – Он в темнице. Мать велела мне итти к нему.

– Разве ты можешь его спасти? – спросил кансамах.

– Я должна итти, – сказала Лела. – Мать хотела дойти и не дошла. Может быть, я дойду.

– Долгий путь! – сказал кансамах. – До Калькутты, ай-ай! – Он затряс головой. – Трудно, далеко!

Лела молчала.

– Я дам тебе рису на дорогу, – сказал кансамах.

Он достал мешочек и начал ссыпать в него из чашки вареный рис.

– Какого ты рождения? – спросил кансамах, точно вспомнив о чем-то. – Ты ела отдельно от матери.

Он хотел отдернуть сари с лица девочки, чтобы посмотреть знаки касты у нее на лбу. Но Лела шагнула назад к ступенькам веранды.

– Я чандала! – сказала девочка. – Не касайся меня.

Кансамах отступил, пораженный: «Чандала? Дитя недозволенного брака?.. Отверженная для всех каст, чандала?..»

– Ай-ай, – сказал кансамах. – Трудно тебе будет, девочка!

– Прости! – Лела хотела итти.

– Погоди! – Кансамах издали бросил ей мешочек с рисом. – Бери и иди с миром.

Лела низко поклонилась и пошла.

– Иди с миром! – кричал ей вслед кансамах. – Вон той тропой, вдоль берега Джамны, вниз, всё вниз по течению, выйдешь на Большой Колесный Путь. Иди Большим Путем, поверни на восток, спрашивай Калькутту, город саибов у моря. Проси милостыню в дороге, будешь сыта. У крестьянина проси, у райота, он сам беден, – подаст. Проси у сипая, пешего солдата, и у конного совара

[5]проси – не откажет. Далеко обходи только слепцов, факиров и нищих. И не проси милостыни у саибов, они светлы лицом и темны сердцем. А пуще всего бойся тощего саиба на одноглазом верблюде!.. Иди, дитя, может быть, дойдешь.

Глава четвертая

УЗОР НА ПЛАТКЕ

Знакомая тропа привела Инсура к глухой почтовой станции, затерянной в лесу. Тростниковая крыша низкого почтового бенгало пряталась в густых зарослях. Инсур прошел прямо на кухню станции. Кансамах, повар, он же и смотритель станции, в одной белой повязке вокруг бедер и белой тряпке на голом черепе, тотчас узнал гостя.

– Добрый день! – сказал кансамах.

– Добрый день! – поклонился Инсур. – Есть ли новости?

– Есть! – ответил кансамах. Он повел гостя в свое собственное помещение, полутемную комнатку с тростниковой занавеской вместо двери. Здесь, в углу, на половике, под ворохом пахучей сушеной травы лежала небольшая связка писем.

– Вот! – сказал кансамах.

Инсур развязал пачку. Письма были и недавние, мартовские, были и старые, еще от начала февраля. Инсур быстро перекидывал конверты: он искал правительственных сообщений. Ага, вот! Серый пакет с большой сургучной печатью. Кто пишет? Генерал Герсей доносит из Калькутты генералу Ансону, в Симлу. Генерал Ансон, командующий Бенгальской армией, уже третий месяц отдыхает – это знает вся Индия, – он охотится на тигров в живописных окрестностях Симлы, в отрогах Гималайских гор. Генерал не нашел для себя более подходящего дела в такое время. Так, так. Что же пишет Герсей-саиб Ансону-саибу?

Инсур надорвал конверт.

«… Условия таковы, что я бессилен что-либо предпринять, – доносил генерал. – Я не имею возможности не только быстро перебросить воинскую часть из одного пункта Бенгала в другой, но даже во-время разослать приказы. Почта приходит с огромным опозданием, регулярная связь отсутствует, в период дождей все дороги становятся непроходимыми, курьерских верблюдов в достаточном количестве в моем распоряжении нет. Медлительность, нерасторопность, несвязанность действий, которые едва не стали губительными для Британской империи так недавно, во время Крымской войны, со всей силой проявляются сейчас в Индии. Приказы не выполняются или выполняются с непозволительным опозданием. Простые донесения с места на место идут по нескольку суток, – так, весть о прискорбных событиях в Барракпуре дошла до Калькутты только через семь суток, четвертого марта, – в то время как простой всадник доскачет от одного пункта до другого за два с половиной часа».

Улыбка поползла по смуглому лицу Инсура. Он читал дальше:

«… Мне нехватает британских солдат. Из-за войны с Персией почти вся королевская пехота отозвана к персидской границе, на всем протяжении от Калькутты до Динапура – четыреста миль – один европейский полк. Военные станции Бенгала и северо-западных провинций обнажены; в Аллахабаде пороховые склады под охраной одной лишь туземной стражи, в Канпуре одна неполная рота европейцев на четыре полка туземной пехоты, в крепости Дели – ни одного британского солдата… И это в такой момент, когда нужны меры решительные и крутые, когда малейшая слабость, малейшее промедление может стоить нам всей Индийской империи…»

Кансамах громко застучал медным котелком на кухне. Инсур сунул письмо за пазуху, быстро собрал разбросанные письма, прикрыл их травой и сел на пол перед занавеской, скрестив ноги, в спокойной позе молящегося индуса.

В щели тростниковой занавески он хорошо видел двор почтовой станции и всё, что во дворе происходило. Английская леди, проведшая ночь в бенгало, вышла во двор со всем своим штатом. Мем-саиб отъезжала. Четверо слуг вынесли сундуки и саквояжи леди. Носильщики стояли наготове, занавески, украшенные бусами, колыхались над просторными носилками. Служанки бегали по двору и испуганно суетились. Двое слуг подсаживали леди. Под балдахином носилок расправили большой походный веер. Сначала в носилки села нянька с грудным ребенком на руках, потом и сама леди с мальчиком постарше. Слуги подняли на плечи саквояжи, мешки. Наконец всё было готово. Носильщики, дружно вскрикнув, разом затопали босыми ногами и вынесли тяжелые носилки из ворот.

Снова стало тихо. Инсур вернулся к письму; дочитал его, затем сложил пополам и разорвал на много мелких кусков. Пускай командующий Бенгальской армией подольше охотится на тигров среди прекрасных холмов Симлы!.. Потом он откинул занавеску.

Двор был пуст. Кансамах сметал в угол мусор, оставшийся после отъезда английской леди.

Инсур вышел во двор. Что-то длинное и узкое лежало в тени, у стены сарая, прикрытое смятым женским платком с узорчатой каймой.

– Что это? – спросил Инсур.

– Женщина, – неохотно ответил кансамах. – Умерла сегодня ночью, в сарае.

– Голод? – спросил Инсур.

– Не знаю. Горячка, должно быть. Пришла издалека… С нею была девочка.

Трудно было поверить, что под платком лежит труп человека, – что-то узкое и тонкое, точно две-три брошенные сухие веточки, едва приподнимало смятую ткань.

Инсур шагнул к стене сарая и остановился. Узор каймы на платке – черные и красные павлины по белому полю – показался ему знакомым.

Инсур вгляделся. Что-то толкнуло его в сердце, он подошел ближе и наклонился над трупом.

– Откуда эти женщины шли? – спросил он сдавленным от волнения голосом.

Никто не ответил ему: кансамаха не было во дворе.

Инсур постоял, словно не решаясь, потом отдернул платок.

Несколько секунд он стоял недвижно и глядел в лицо мертвой. Никого не было во дворе, никто не видел муки, исказившей лицо Инсура.

Потом он прикрыл лицо покойницы белым сари и отошел.

– Батма! – сказал он. – Вот как мне пришлось увидеть тебя снова, Батма!..

Он стоял долго, точно забыл, что ему надо итти дальше.

Кансамах снова вышел во двор.

Инсур спросил его:

– Ты говоришь, с нею была девушка?

– Да, лет тринадцати… Она уже ушла.

– Какая она была? – спросил Инсур с жадным любопытством.

– Чернобровая, красивая, только очень худая.

– Имени не знаешь?

– Нет. Она сказала только, что они идут издалека. Из Раджпутаны.

– Да, – сказал Инсур, – Раджпутана…

Он долго стоял в воротах.

– Куда она пошла? – спросил Инсур.

– На юг… далеко! – махнул рукой кансамах. – Я дал ей риса на дорогу.

Инсур всё еще стоял в воротах, точно ему не хотелось уходить.

Потом он подтянул свою сумку, потуже завязал ремешок у пояса.

– Уходишь? – спросил кансамах.

– Да, – сказал Инсур. – Прощай.

Он свернул из ворот направо, к реке, и остановился.

– Ты дал ей риса на дорогу? – издали крикнул он кансамаху. – Да пошлет тебе судьба удачу в твоих делах, кансамах!..

И он пошел дальше на север.

– Добрый день! – сказал кансамах.

– Добрый день! – поклонился Инсур. – Есть ли новости?

– Есть! – ответил кансамах. Он повел гостя в свое собственное помещение, полутемную комнатку с тростниковой занавеской вместо двери. Здесь, в углу, на половике, под ворохом пахучей сушеной травы лежала небольшая связка писем.

– Вот! – сказал кансамах.

Инсур развязал пачку. Письма были и недавние, мартовские, были и старые, еще от начала февраля. Инсур быстро перекидывал конверты: он искал правительственных сообщений. Ага, вот! Серый пакет с большой сургучной печатью. Кто пишет? Генерал Герсей доносит из Калькутты генералу Ансону, в Симлу. Генерал Ансон, командующий Бенгальской армией, уже третий месяц отдыхает – это знает вся Индия, – он охотится на тигров в живописных окрестностях Симлы, в отрогах Гималайских гор. Генерал не нашел для себя более подходящего дела в такое время. Так, так. Что же пишет Герсей-саиб Ансону-саибу?

Инсур надорвал конверт.

«… Условия таковы, что я бессилен что-либо предпринять, – доносил генерал. – Я не имею возможности не только быстро перебросить воинскую часть из одного пункта Бенгала в другой, но даже во-время разослать приказы. Почта приходит с огромным опозданием, регулярная связь отсутствует, в период дождей все дороги становятся непроходимыми, курьерских верблюдов в достаточном количестве в моем распоряжении нет. Медлительность, нерасторопность, несвязанность действий, которые едва не стали губительными для Британской империи так недавно, во время Крымской войны, со всей силой проявляются сейчас в Индии. Приказы не выполняются или выполняются с непозволительным опозданием. Простые донесения с места на место идут по нескольку суток, – так, весть о прискорбных событиях в Барракпуре дошла до Калькутты только через семь суток, четвертого марта, – в то время как простой всадник доскачет от одного пункта до другого за два с половиной часа».

Улыбка поползла по смуглому лицу Инсура. Он читал дальше:

«… Мне нехватает британских солдат. Из-за войны с Персией почти вся королевская пехота отозвана к персидской границе, на всем протяжении от Калькутты до Динапура – четыреста миль – один европейский полк. Военные станции Бенгала и северо-западных провинций обнажены; в Аллахабаде пороховые склады под охраной одной лишь туземной стражи, в Канпуре одна неполная рота европейцев на четыре полка туземной пехоты, в крепости Дели – ни одного британского солдата… И это в такой момент, когда нужны меры решительные и крутые, когда малейшая слабость, малейшее промедление может стоить нам всей Индийской империи…»

Кансамах громко застучал медным котелком на кухне. Инсур сунул письмо за пазуху, быстро собрал разбросанные письма, прикрыл их травой и сел на пол перед занавеской, скрестив ноги, в спокойной позе молящегося индуса.

В щели тростниковой занавески он хорошо видел двор почтовой станции и всё, что во дворе происходило. Английская леди, проведшая ночь в бенгало, вышла во двор со всем своим штатом. Мем-саиб отъезжала. Четверо слуг вынесли сундуки и саквояжи леди. Носильщики стояли наготове, занавески, украшенные бусами, колыхались над просторными носилками. Служанки бегали по двору и испуганно суетились. Двое слуг подсаживали леди. Под балдахином носилок расправили большой походный веер. Сначала в носилки села нянька с грудным ребенком на руках, потом и сама леди с мальчиком постарше. Слуги подняли на плечи саквояжи, мешки. Наконец всё было готово. Носильщики, дружно вскрикнув, разом затопали босыми ногами и вынесли тяжелые носилки из ворот.

Снова стало тихо. Инсур вернулся к письму; дочитал его, затем сложил пополам и разорвал на много мелких кусков. Пускай командующий Бенгальской армией подольше охотится на тигров среди прекрасных холмов Симлы!.. Потом он откинул занавеску.

Двор был пуст. Кансамах сметал в угол мусор, оставшийся после отъезда английской леди.

Инсур вышел во двор. Что-то длинное и узкое лежало в тени, у стены сарая, прикрытое смятым женским платком с узорчатой каймой.

– Что это? – спросил Инсур.

– Женщина, – неохотно ответил кансамах. – Умерла сегодня ночью, в сарае.

– Голод? – спросил Инсур.

– Не знаю. Горячка, должно быть. Пришла издалека… С нею была девочка.

Трудно было поверить, что под платком лежит труп человека, – что-то узкое и тонкое, точно две-три брошенные сухие веточки, едва приподнимало смятую ткань.

Инсур шагнул к стене сарая и остановился. Узор каймы на платке – черные и красные павлины по белому полю – показался ему знакомым.

Инсур вгляделся. Что-то толкнуло его в сердце, он подошел ближе и наклонился над трупом.

– Откуда эти женщины шли? – спросил он сдавленным от волнения голосом.

Никто не ответил ему: кансамаха не было во дворе.

Инсур постоял, словно не решаясь, потом отдернул платок.

Несколько секунд он стоял недвижно и глядел в лицо мертвой. Никого не было во дворе, никто не видел муки, исказившей лицо Инсура.

Потом он прикрыл лицо покойницы белым сари и отошел.

– Батма! – сказал он. – Вот как мне пришлось увидеть тебя снова, Батма!..

Он стоял долго, точно забыл, что ему надо итти дальше.

Кансамах снова вышел во двор.

Инсур спросил его:

– Ты говоришь, с нею была девушка?

– Да, лет тринадцати… Она уже ушла.

– Какая она была? – спросил Инсур с жадным любопытством.

– Чернобровая, красивая, только очень худая.

– Имени не знаешь?

– Нет. Она сказала только, что они идут издалека. Из Раджпутаны.

– Да, – сказал Инсур, – Раджпутана…

Он долго стоял в воротах.

– Куда она пошла? – спросил Инсур.

– На юг… далеко! – махнул рукой кансамах. – Я дал ей риса на дорогу.

Инсур всё еще стоял в воротах, точно ему не хотелось уходить.

Потом он подтянул свою сумку, потуже завязал ремешок у пояса.

– Уходишь? – спросил кансамах.

– Да, – сказал Инсур. – Прощай.

Он свернул из ворот направо, к реке, и остановился.

– Ты дал ей риса на дорогу? – издали крикнул он кансамаху. – Да пошлет тебе судьба удачу в твоих делах, кансамах!..

И он пошел дальше на север.

Глава пятая

БОЛЬШОЙ КОЛЕСНЫЙ ПУТЬ

Труден и долог был путь Лелы.

Иногда, присев на камень у дороги, она пела:

– Дорогу саибу!.. Капитану-саибу! – кричали слуги.

Завидев издали ковровые носилки саиба, Лела уходила подальше. «Не проси милостыни у саибов, они светлы лицом и темны сердцем», – помнила Лела слова кансамаха.

– Дорогу саибу!.. Могущественному саибу!..

Стоял май – знойное время года. Дожди еще не начались. Пыль клубилась над Большим Колесным Путем, огромным дымным облаком постоянно висела над дорогой.

Только в полдень приникала к земле пыль, затихали крики. Люди широким лагерем располагались по сторонам пути, отдыхали в тени повозок, спали. Когда жара спадала, шли и ехали дальше.

Не раз пряталась Лела за дерево или большой камень, завидя издали старика в высокой факирской шапке. Не тот ли это старый страшный факир, который изуродовал ей лоб своим трезубцем?.. Навстречу шли факиры со змеями, с обезьянами, с медными шарами. Факир с цепью, факир с деревянным ящиком, факир без руки, – факира с трезубцем не было.

Мешочек с рисом скоро опустел. «У крестьянина проси, у райота, он сам беден, – подаст», – наказал Леле кансамах. Долгий жаркий день она брела без еды, потом, решившись, свернула с дороги в поле.

Крестьянская семья работала на вскопанном участке. Райот, согнув худую спину, осторожно выбирал руками сорные травинки с поля, чтобы ни один росток риса не пропал на его клочке земли. Две маленькие девочки, продев палку под дужку тяжелого деревянного ведра, с трудом тащили воду, чтобы полить драгоценные всходы. Крестьянка-мать сидела, отдыхая, прислонившись к высокому колесу арбы.

Лела подошла и низко поклонилась крестьянке.

Женщина вынула из тряпок плоский ячменный хлеб, коричневый от примеси пережженной травы.

– Это всё, что у нас осталось, – она нерешительно смотрела на мужа.

Райот, худой, изможденный, с темным от усталости лицом, внимательно оглядел Лелу.

– У тебя нет дома, девушка? – строго спросил крестьянин.

– Нет. Моя мать умерла.

– Отец?

– Отец служит в полку у саибов.

Крестьянин повернулся к жене.

– Ее отец – сипай. Дай ей хлеба, – сказал крестьянин.

Женщина отломила добрую треть своего каравая и подала Леле.

Скоро Колесный Путь сравнялся с берегом реки. Лела шла дальше и дальше вперед, не зная, что отец ее давно бежал из Барракпура на север, в противоположную сторону, в глубь страны.

Баржи, лодки под темными треугольными парусами плыли вниз по Гангу, к Бенаресу. Лела брела берегом, у самой воды.

Всё чаще видела Лела крестьянские семьи, надолго расположившиеся у края дороги. Другие путники, дождавшись прохлады, снимались с места и шли дальше, – эти оставались. Им некуда было итти.

Дома у них больше не было хлеба. Две трети урожая забрали англичане, риса на посев не осталось, – райоты бросали родные деревни и уходили.

Их возвращали и заковывали в цепи. Саибы сажали крестьян в джелхану – тюрьму для тех, кто не внес налога. Их пытали, зажимали им пальцы в надколотый ствол бамбука, подвешивали на брусе, сыпали красный перец в ноздри. Райоты убегали и снова ложились у края дороги. Там, под жестоким индийским солнцем они лежали помногу дней, – худые, истощенные.

Как-то раз Лела села отдохнуть на берегу. Две женщины возились у лодочного причала.

– Куда идешь? – спросила Лелу одна из женщин.

– Моя мать умерла, я иду к отцу, – прошептала Лела.

Женщины посадили ее в лодку, и несколько дней Лела плыла по великой реке. Она отдохнула от жары под тростниковым лодочным навесом.

Ночью они плыли мимо города Бенареса, священного города индусов. Был праздник Девали – праздник света. Фонари качались на высоких и гибких бамбуковых шестах. Женщины на берегу пускали по воде зажженные светильники, вся широкая река светилась огнями. На ступеньках у воды молились люди. Лела видела темные фигуры вокруг огней. Люди молились Кали Тысячерукой – богине-мстительнице. Они призывали гнев Черной богини на головы саибов.

Лела надолго запомнила запах трупов. Слишком много людей умирало в Бенгале; на Ступеньках Сожжения, вдоль берега Ганга, трупы были навалены, как поленья. Их не успевали сжигать. Трупы плыли по воде.

– Голод! – сказали женщины. – Голод в стране!..

Лодка остановилась у чужого селения, Лела пошла дальше. Всё реже подавали ей хлеб. Райоты сами выходили из своих домов и протягивали руку. В Нижнем Бенгале голодали так же, как голодали в Верхнем.

Казалось, вся Индия бросила свои дома и вышла на дорогу: так много нищих было на Большом Колесном Пути.

Лела шла через деревни. Целые семьи умирали на порогах затихших домов. Лела видела ребра, обтянутые кожей, лихорадящие глаза, почерневшие веки… Крестьянские ребята бродили по лесу, жевали траву, листья, молодые побеги бамбука. Третий месяц без хлеба, все запасы вышли, крестьяне умирали.

Трупы плыли по реке, скоплялись в затонах, в изгибах и у островков огромной дельты Ганга, гнили под солнцем, отравляли воздух и воду. Ядовитые миазмы рождались в устье Ганга, и холера, страшная гостья, снова, как несколько лет назад, начинала шагать по полям Индии.

Страшный торг увидела Лела на площади у одного большого селения. Крестьянские женщины вывели на базар своих детей. Доведенные голодом до отчаяния, матери продавали их в неволю. Афганские купцы бродили меж рядов, присматривались, ощупывали детям худые руки, спины, недовольно цокали языками.

– Плохой товар!.. Совсем плохой товар!.. Они умрут в дороге!.. – сердились купцы.

Лела шла дальше. Никто больше не подавал ей хлеба. Она искала съедобных плодов в лесу, откапывала в земле клубни дикого ямса.

[6]Сил у нее становилось всё меньше, она едва тащилась. «Дойду ли?» – думала девочка.

В одной деревне она долго искала ночлега. Дома были тихи, прорезы окон забиты. В одном доме, на самом краю деревни, Лела услышала слабый стон, какое-то движение…

Она перешагнула порог.

Очаг был пуст, на глиняном полу валялись черепки, обломки. Людей в доме не было. Две маленькие зеленые обезьянки возились в углу, над очагом. Повиснув на медных прутьях, обезьянки кидали друг в друга пучками соломы. Они были злы, как люди: им тоже нечего было есть. Все плоды, все корни, всю съедобную кору в лесу давно ободрали люди. Одна, сердито заворчав, швырнула в Лелу глиняным черепком. Кругом был мусор, запустенье, смерть. Здесь нечего было делать. Лела хотела уйти. Снова слабый стон донесся до нее, едва слышный голос… Ворох соломы в углу зашевелился, голова ребенка поднялась из него.

Потухшие глаза глядели на Лелу, глаза мертвеца, глубоко запавшие на темном личике ребенка. Голова качнулась на слабой шейке и снова опустилась, – у ребенка не было сил. Лела подошла. Это был маленький мальчик, лет шести или семи. Лела подняла мальчика, – связка сухих костей, он был легче кролика.

Лела уложила ребенка на скамью.

– Кто ты, сестричка? – спросил мальчик.

Больше он ничего не мог сказать. Лела растерла в пальцах немного мягкой съедобной коры, попыталась накормить его. Мальчик с усилием проглотил щепотку и сразу отдал обратно. Он уже не мог есть.

Лела нашла воду в глиняном ведерке, смочила ребенку губы. Полежав, он начал говорить, торопясь, едва слышным, слабым голосом.

Они все умерли с голоду, все, кто был с ним в хижине… Мать, старший брат, две младшие сестренки, отец… Он плакал первое время, когда остался один, потом замолчал. Он лежал в углу на соломе и смотрел в прорез окна. Сколько дней прошло так, – он не знает. Змеи шуршали в соломе, но змеи не трогали его, так тихо он лежал. Теперь ему недолго осталось ждать, – он умрет, как умерли его сестры, его отец и брат…

– Нет, нет! – сказала Лела. Сердце у нее болезненно сжалось.

Она подмела пол в хижине, убрала черепки, прогнала обезьянок. Отощавшие, злые, они могли обидеть ребенка. Потом снова взяла мальчика на руки, усадила его на порог. Она принесла ему свежей травы, цветов.

Мальчик слабо улыбнулся ей, перебрал травинки тоненькими пальцами.

– Иди, сестричка! – сказал мальчик. – Иди, куда идешь.

– Я возьму тебя с собой! – с жаром сказала Лела. Слезы подступили ей к сердцу. – Я возьму тебя с собой, мы пойдем вместе… Мы достанем хлеба.

Мальчик слабо качнул головой.

– Я не могу итти, – сказал мальчик.

– Я понесу тебя на руках!

– Нет! – Мальчик качал головой. – Иди, сестричка! – сказал он. – Одна ты дойдешь как-нибудь… А я уж останусь здесь.

Он был прав. Ничто не могло уже спасти мальчика, – даже если бы она достала для него хлеба.

– Ты боса, сестричка? Возьми сандалии моего брата, вон там, под скамьей… Так тебе легче будет итти.

Ребенок приник головой к бамбуковому косяку двери и замолчал. Леле показалось, что он дремлет. Но когда, час спустя, она окликнула его, мальчик не пошевелился. Он так и умер с открытыми глазами.

Лела простилась с ним и пошла дальше.

С каждым днем итти становилось всё тяжелее. Всё чаще садилась девочка на землю и сидела подолгу, смотрела на берег, на великую реку. Она уже не всегда понимала, куда она идет и зачем.

Саибы проезжали мимо, в легких двуколках, на арабских скакунах. Они ни на кого не глядели, у них были недобрые, надменные лица, точно вся эта страна, и не только земля, но и воздух и небо над нею принадлежали им. Точно вся Индия, всё золото Индии, и земля, и люди, и шелк, и рис, и жемчуг, – всё принадлежало им.

«Весь мир принадлежит нам! – словно говорили эти надменные лица. – А вы – грязные индусы, рабы!.. Ваше дело – носить нас на носилках, нянчить наших детей, сажать для нас рис, растить хлопок, копать землю, погонять верблюдов, петь, просить милостыню и подыхать с голоду…»

Лела нашла на дороге брошенный кем-то недоеденный початок кукурузы и съела его весь, с зернами и со стержнем. Она научилась отличать съедобных муравьев от ядовитых, подбирала их в ладонь и ела. На сердце у нее было тяжело, ее мутило от голода, ноги дрожали.

Так она брела еще день, еще два… Как во сне, шла она мимо большого пруда, зеленой ограды какого-то сада. Лела не знала, что это уже окрестности Калькутты.

У зеленой ограды она остановилась. Сад был прекрасен: прозрачный бассейн, цветы, зеленая листва платанов. Большой белый дом прятался в тени деревьев. На скамье у ограды сидел мальчик, – нарядный, в белой куртке с атласным синим воротником. Но то, что мальчик держал в руках, было прекраснее и сада, и цветов, и фонтанов. Лела впилась глазами в руку мальчика. Он ел сандвич: большой кусок холодного мяса между двумя пухлыми ломтями хлеба.

– Дай! – сказала Лела. Она забыла наставление кансамаха.

Мальчик обернулся и вскрикнул от испуга. Он увидел глаза Лелы.

– Бери! – сказал мальчик. Он отдал ей и хлеб и мясо. Потом побежал в дом и вынес большой кусок пирога.

– Еще! – сказала Лела. – Я очень голодна.

Мальчик кивнул головой.

– Индусы всегда голодны, – сказал мальчик. Он принес ей еще пирога.

– Теперь уснуть, – сказала Лела.

В саду за оградой была тень. Лела перелезла через ограду, легла в тени и тотчас уснула.

Мальчик побежал в дом.

– Мама, у нас в саду лежит девочка, – сказал мальчик. – Большая, красивая, только очень худая. Нельзя ли оставить ее у нас?

Миссис Пембертон вышла в сад.

– Ты так добр, Фредди, ты всех жалеешь! – сказала миссис Пембертон.

Она разбудила и внимательно осмотрела девочку.

Живописные лохмотья вместо платья, пышные косы, белое сари, упавшее на смуглый правильный лоб…

– Красивая девочка! – сказала миссис Пембертон.

Лела поняла всё, что ей сказала мем-саиб, и очень толково ответила. Ее взяли в дом, помощницей к няньке младшего ребенка.

Грудная Бетси целый день спала в люльке, под белой кисеей. Лела подавала теплую воду для купанья Бетси, освежала глиняный пол ароматной эссенцией, дергала шнур большого веера, укрепленного над люлькой, когда нянька и кормилица засыпали.

Лела была ловка, смышлена. Скоро ей надели кружевной передник и приставили к парадным комнатам.

Хозяин, мистер Пембертон, был высокий носатый человек с громовым голосом и тяжелой походкой. Весь день, топоча, он ходил взад и вперед по кабинету и громко диктовал писцам деловые письма.

– Рис, рис, рис, – слышала Лела. – Пятьсот мешков риса в Бристоль, две тысячи в Копенгаген.

Мистер Пембертон торговал рисом, бенгальским рисом, лучшим в мире. Суда, груженные индийским рисом, отходили во все европейские порты.

– Сто тысяч центнеров продано в прошлом году, – слышала Лела, – сто двадцать пять тысяч в нынешнем…

Половину Бенгала можно было бы накормить тем рисом, который вывозил хозяин.

Вокруг дома ходили голодные люди, у ограды останавливались нищие. Они просили хлеба. Хозяйка была добра, она подавала нищим. Хозяин качал головой.

Иногда, присев на камень у дороги, она пела:

Лела шла вдоль Большого Колесного Пути, тропкой для пешеходов, и навстречу ей, и мимо нее весь день шли люди, тащились телеги, скакали конные, с гулким топотом бежали слоны, позвякивая колокольцами под толстой шеей. Носильщики бегом проносили на длинных шестах носилки под ковровым навесом. Офицер-саиб скакал на коне, и слуги бежали рядом, не отставая от коня.

Голубь, дай мне крыло,

полечу над водой!

Лебедь, дай мне перо, поплыву за волной. О, Сакра-Валка!..

Рыба, плавник мне дай, поплыву под водой. О, Чунда-Сакра!

Дай мне тысячу ног, многоножка,

поползу под землей. О, Сакра-Датта!..

– Дорогу саибу!.. Капитану-саибу! – кричали слуги.

Завидев издали ковровые носилки саиба, Лела уходила подальше. «Не проси милостыни у саибов, они светлы лицом и темны сердцем», – помнила Лела слова кансамаха.

– Дорогу саибу!.. Могущественному саибу!..

Стоял май – знойное время года. Дожди еще не начались. Пыль клубилась над Большим Колесным Путем, огромным дымным облаком постоянно висела над дорогой.

Только в полдень приникала к земле пыль, затихали крики. Люди широким лагерем располагались по сторонам пути, отдыхали в тени повозок, спали. Когда жара спадала, шли и ехали дальше.

Не раз пряталась Лела за дерево или большой камень, завидя издали старика в высокой факирской шапке. Не тот ли это старый страшный факир, который изуродовал ей лоб своим трезубцем?.. Навстречу шли факиры со змеями, с обезьянами, с медными шарами. Факир с цепью, факир с деревянным ящиком, факир без руки, – факира с трезубцем не было.

Мешочек с рисом скоро опустел. «У крестьянина проси, у райота, он сам беден, – подаст», – наказал Леле кансамах. Долгий жаркий день она брела без еды, потом, решившись, свернула с дороги в поле.

Крестьянская семья работала на вскопанном участке. Райот, согнув худую спину, осторожно выбирал руками сорные травинки с поля, чтобы ни один росток риса не пропал на его клочке земли. Две маленькие девочки, продев палку под дужку тяжелого деревянного ведра, с трудом тащили воду, чтобы полить драгоценные всходы. Крестьянка-мать сидела, отдыхая, прислонившись к высокому колесу арбы.

Лела подошла и низко поклонилась крестьянке.

Женщина вынула из тряпок плоский ячменный хлеб, коричневый от примеси пережженной травы.

– Это всё, что у нас осталось, – она нерешительно смотрела на мужа.

Райот, худой, изможденный, с темным от усталости лицом, внимательно оглядел Лелу.

– У тебя нет дома, девушка? – строго спросил крестьянин.

– Нет. Моя мать умерла.

– Отец?

– Отец служит в полку у саибов.

Крестьянин повернулся к жене.

– Ее отец – сипай. Дай ей хлеба, – сказал крестьянин.

Женщина отломила добрую треть своего каравая и подала Леле.

Скоро Колесный Путь сравнялся с берегом реки. Лела шла дальше и дальше вперед, не зная, что отец ее давно бежал из Барракпура на север, в противоположную сторону, в глубь страны.

Баржи, лодки под темными треугольными парусами плыли вниз по Гангу, к Бенаресу. Лела брела берегом, у самой воды.

Всё чаще видела Лела крестьянские семьи, надолго расположившиеся у края дороги. Другие путники, дождавшись прохлады, снимались с места и шли дальше, – эти оставались. Им некуда было итти.

Дома у них больше не было хлеба. Две трети урожая забрали англичане, риса на посев не осталось, – райоты бросали родные деревни и уходили.

Их возвращали и заковывали в цепи. Саибы сажали крестьян в джелхану – тюрьму для тех, кто не внес налога. Их пытали, зажимали им пальцы в надколотый ствол бамбука, подвешивали на брусе, сыпали красный перец в ноздри. Райоты убегали и снова ложились у края дороги. Там, под жестоким индийским солнцем они лежали помногу дней, – худые, истощенные.

Как-то раз Лела села отдохнуть на берегу. Две женщины возились у лодочного причала.

– Куда идешь? – спросила Лелу одна из женщин.

– Моя мать умерла, я иду к отцу, – прошептала Лела.

Женщины посадили ее в лодку, и несколько дней Лела плыла по великой реке. Она отдохнула от жары под тростниковым лодочным навесом.

Ночью они плыли мимо города Бенареса, священного города индусов. Был праздник Девали – праздник света. Фонари качались на высоких и гибких бамбуковых шестах. Женщины на берегу пускали по воде зажженные светильники, вся широкая река светилась огнями. На ступеньках у воды молились люди. Лела видела темные фигуры вокруг огней. Люди молились Кали Тысячерукой – богине-мстительнице. Они призывали гнев Черной богини на головы саибов.

Лела надолго запомнила запах трупов. Слишком много людей умирало в Бенгале; на Ступеньках Сожжения, вдоль берега Ганга, трупы были навалены, как поленья. Их не успевали сжигать. Трупы плыли по воде.

– Голод! – сказали женщины. – Голод в стране!..

Лодка остановилась у чужого селения, Лела пошла дальше. Всё реже подавали ей хлеб. Райоты сами выходили из своих домов и протягивали руку. В Нижнем Бенгале голодали так же, как голодали в Верхнем.

Казалось, вся Индия бросила свои дома и вышла на дорогу: так много нищих было на Большом Колесном Пути.

Лела шла через деревни. Целые семьи умирали на порогах затихших домов. Лела видела ребра, обтянутые кожей, лихорадящие глаза, почерневшие веки… Крестьянские ребята бродили по лесу, жевали траву, листья, молодые побеги бамбука. Третий месяц без хлеба, все запасы вышли, крестьяне умирали.

Трупы плыли по реке, скоплялись в затонах, в изгибах и у островков огромной дельты Ганга, гнили под солнцем, отравляли воздух и воду. Ядовитые миазмы рождались в устье Ганга, и холера, страшная гостья, снова, как несколько лет назад, начинала шагать по полям Индии.

Страшный торг увидела Лела на площади у одного большого селения. Крестьянские женщины вывели на базар своих детей. Доведенные голодом до отчаяния, матери продавали их в неволю. Афганские купцы бродили меж рядов, присматривались, ощупывали детям худые руки, спины, недовольно цокали языками.

– Плохой товар!.. Совсем плохой товар!.. Они умрут в дороге!.. – сердились купцы.

Лела шла дальше. Никто больше не подавал ей хлеба. Она искала съедобных плодов в лесу, откапывала в земле клубни дикого ямса.

[6]Сил у нее становилось всё меньше, она едва тащилась. «Дойду ли?» – думала девочка.

В одной деревне она долго искала ночлега. Дома были тихи, прорезы окон забиты. В одном доме, на самом краю деревни, Лела услышала слабый стон, какое-то движение…

Она перешагнула порог.

Очаг был пуст, на глиняном полу валялись черепки, обломки. Людей в доме не было. Две маленькие зеленые обезьянки возились в углу, над очагом. Повиснув на медных прутьях, обезьянки кидали друг в друга пучками соломы. Они были злы, как люди: им тоже нечего было есть. Все плоды, все корни, всю съедобную кору в лесу давно ободрали люди. Одна, сердито заворчав, швырнула в Лелу глиняным черепком. Кругом был мусор, запустенье, смерть. Здесь нечего было делать. Лела хотела уйти. Снова слабый стон донесся до нее, едва слышный голос… Ворох соломы в углу зашевелился, голова ребенка поднялась из него.

Потухшие глаза глядели на Лелу, глаза мертвеца, глубоко запавшие на темном личике ребенка. Голова качнулась на слабой шейке и снова опустилась, – у ребенка не было сил. Лела подошла. Это был маленький мальчик, лет шести или семи. Лела подняла мальчика, – связка сухих костей, он был легче кролика.

Лела уложила ребенка на скамью.

– Кто ты, сестричка? – спросил мальчик.

Больше он ничего не мог сказать. Лела растерла в пальцах немного мягкой съедобной коры, попыталась накормить его. Мальчик с усилием проглотил щепотку и сразу отдал обратно. Он уже не мог есть.

Лела нашла воду в глиняном ведерке, смочила ребенку губы. Полежав, он начал говорить, торопясь, едва слышным, слабым голосом.

Они все умерли с голоду, все, кто был с ним в хижине… Мать, старший брат, две младшие сестренки, отец… Он плакал первое время, когда остался один, потом замолчал. Он лежал в углу на соломе и смотрел в прорез окна. Сколько дней прошло так, – он не знает. Змеи шуршали в соломе, но змеи не трогали его, так тихо он лежал. Теперь ему недолго осталось ждать, – он умрет, как умерли его сестры, его отец и брат…

– Нет, нет! – сказала Лела. Сердце у нее болезненно сжалось.

Она подмела пол в хижине, убрала черепки, прогнала обезьянок. Отощавшие, злые, они могли обидеть ребенка. Потом снова взяла мальчика на руки, усадила его на порог. Она принесла ему свежей травы, цветов.

Мальчик слабо улыбнулся ей, перебрал травинки тоненькими пальцами.

– Иди, сестричка! – сказал мальчик. – Иди, куда идешь.

– Я возьму тебя с собой! – с жаром сказала Лела. Слезы подступили ей к сердцу. – Я возьму тебя с собой, мы пойдем вместе… Мы достанем хлеба.

Мальчик слабо качнул головой.

– Я не могу итти, – сказал мальчик.

– Я понесу тебя на руках!

– Нет! – Мальчик качал головой. – Иди, сестричка! – сказал он. – Одна ты дойдешь как-нибудь… А я уж останусь здесь.

Он был прав. Ничто не могло уже спасти мальчика, – даже если бы она достала для него хлеба.

– Ты боса, сестричка? Возьми сандалии моего брата, вон там, под скамьей… Так тебе легче будет итти.

Ребенок приник головой к бамбуковому косяку двери и замолчал. Леле показалось, что он дремлет. Но когда, час спустя, она окликнула его, мальчик не пошевелился. Он так и умер с открытыми глазами.

Лела простилась с ним и пошла дальше.

С каждым днем итти становилось всё тяжелее. Всё чаще садилась девочка на землю и сидела подолгу, смотрела на берег, на великую реку. Она уже не всегда понимала, куда она идет и зачем.

Саибы проезжали мимо, в легких двуколках, на арабских скакунах. Они ни на кого не глядели, у них были недобрые, надменные лица, точно вся эта страна, и не только земля, но и воздух и небо над нею принадлежали им. Точно вся Индия, всё золото Индии, и земля, и люди, и шелк, и рис, и жемчуг, – всё принадлежало им.

«Весь мир принадлежит нам! – словно говорили эти надменные лица. – А вы – грязные индусы, рабы!.. Ваше дело – носить нас на носилках, нянчить наших детей, сажать для нас рис, растить хлопок, копать землю, погонять верблюдов, петь, просить милостыню и подыхать с голоду…»

Лела нашла на дороге брошенный кем-то недоеденный початок кукурузы и съела его весь, с зернами и со стержнем. Она научилась отличать съедобных муравьев от ядовитых, подбирала их в ладонь и ела. На сердце у нее было тяжело, ее мутило от голода, ноги дрожали.

Так она брела еще день, еще два… Как во сне, шла она мимо большого пруда, зеленой ограды какого-то сада. Лела не знала, что это уже окрестности Калькутты.

У зеленой ограды она остановилась. Сад был прекрасен: прозрачный бассейн, цветы, зеленая листва платанов. Большой белый дом прятался в тени деревьев. На скамье у ограды сидел мальчик, – нарядный, в белой куртке с атласным синим воротником. Но то, что мальчик держал в руках, было прекраснее и сада, и цветов, и фонтанов. Лела впилась глазами в руку мальчика. Он ел сандвич: большой кусок холодного мяса между двумя пухлыми ломтями хлеба.

– Дай! – сказала Лела. Она забыла наставление кансамаха.

Мальчик обернулся и вскрикнул от испуга. Он увидел глаза Лелы.

– Бери! – сказал мальчик. Он отдал ей и хлеб и мясо. Потом побежал в дом и вынес большой кусок пирога.

– Еще! – сказала Лела. – Я очень голодна.

Мальчик кивнул головой.

– Индусы всегда голодны, – сказал мальчик. Он принес ей еще пирога.

– Теперь уснуть, – сказала Лела.

В саду за оградой была тень. Лела перелезла через ограду, легла в тени и тотчас уснула.

Мальчик побежал в дом.

– Мама, у нас в саду лежит девочка, – сказал мальчик. – Большая, красивая, только очень худая. Нельзя ли оставить ее у нас?

Миссис Пембертон вышла в сад.

– Ты так добр, Фредди, ты всех жалеешь! – сказала миссис Пембертон.

Она разбудила и внимательно осмотрела девочку.

Живописные лохмотья вместо платья, пышные косы, белое сари, упавшее на смуглый правильный лоб…

– Красивая девочка! – сказала миссис Пембертон.

Лела поняла всё, что ей сказала мем-саиб, и очень толково ответила. Ее взяли в дом, помощницей к няньке младшего ребенка.

Грудная Бетси целый день спала в люльке, под белой кисеей. Лела подавала теплую воду для купанья Бетси, освежала глиняный пол ароматной эссенцией, дергала шнур большого веера, укрепленного над люлькой, когда нянька и кормилица засыпали.

Лела была ловка, смышлена. Скоро ей надели кружевной передник и приставили к парадным комнатам.

Хозяин, мистер Пембертон, был высокий носатый человек с громовым голосом и тяжелой походкой. Весь день, топоча, он ходил взад и вперед по кабинету и громко диктовал писцам деловые письма.

– Рис, рис, рис, – слышала Лела. – Пятьсот мешков риса в Бристоль, две тысячи в Копенгаген.

Мистер Пембертон торговал рисом, бенгальским рисом, лучшим в мире. Суда, груженные индийским рисом, отходили во все европейские порты.

– Сто тысяч центнеров продано в прошлом году, – слышала Лела, – сто двадцать пять тысяч в нынешнем…

Половину Бенгала можно было бы накормить тем рисом, который вывозил хозяин.

Вокруг дома ходили голодные люди, у ограды останавливались нищие. Они просили хлеба. Хозяйка была добра, она подавала нищим. Хозяин качал головой.