Э.И. Выгодская

Опасный беглец

Повесть о народной освободительной

[1]войне в Индии

Часть первая

ПОБЕГ ИЗ ПЕТЛИ

Глава первая

ИНДУССКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Человек шел ночью и спал днем. Тесный кожаный пояс он давно бросил в лесу, скинул и обувь, шел босой. Чтобы не сбиться с дороги, он останавливался иногда и подолгу слушал ночные звуки. С Большого Колесного Пути и ночью доносились ослиный рев, хлопанье бича, дальний скрип колес. Человек шел стороной от дороги – чащей, кустарником, высокой травой.

В полдень, в тяжкий зной, когда дороги в Индии безлюдны, как безлюдны бывают улицы на севере в глухую полночь, он взбирался на дерево и смотрел вперед. Там, где река Джамна светлой полосой пересечет Большой Путь, где широкую песчаную дорогу перережет верблюжья тропа, – там он повернет на север.

Человек шел неслышно, стопой легко касаясь земли, почти не взметая пыли, как ходят индусы и как не умеют ходить англичане.

Он шел и пел:

Иногда путник вынимал хлебец, внимательно разглядывал узор на нем, похожий на вязь старинного письма, и прятал снова. Хлеб высох и окаменел за долгие дни пути, стал тверд как кирпич, сушенный на солнце.

Через много дней путник повернул на север. С каждым часом он удалялся теперь от Большого Колесного Пути, всё реже попадались ему большие селения, джунгли ближе подступали к дороге. Бывали часы, перед восходом солнца, когда путник, уже не прячась, шел открытой дорогой. Здесь в Ауде, в недавно присоединенных провинциях, еще ничего не знали… Весть о том, что произошло на много миль южнее, близ Калькутты, еще не могла дойти до этих мест.

Но иногда вдруг на человека нападал страх, его начинало трясти, словно то, от чего он ушел, снова настигало его; казалось, на теле, по тем местам, где еще недавно впивалась веревка, снова вздувались полузажившие рубцы – на ногах, на спине, на руках у предплечий. Судорога била человека, он сворачивал с тропы в чащу, в колючие заросли, в высокую, выше головы, траву, шел кругами, без дороги, непролазным болотом…

– Плохо, Инсур, – шептал он тогда самому себе. – Ты теряешь спокойствие крови, так тебя легко поймают, Инсур!..

У бамбуковой рощи, близ перекрестка двух дорог, большой и малой, путник свернул направо. Сквозь заросли он пробился к ручью, неприметному на первый взгляд в чаще, лег на берегу и уснул. Спал он долго, солнце успело подняться, иссушить землю, накалить воздух и склониться к западу. Бродячий пес подошел к ручью, обнюхал траву, босые ноги человека, плечо, потом потянулся к сумке, брошенной рядом. Человек проснулся от голодного урчания: собака, почуяв хлеб, рвала зубами полотняную сумку. Человек вскочил, он даже побледнел от волнения: пес едва не обокрал его! Он пнул собаку ногой и осмотрел сумку. Нет, хлеб цел, слава богу!

Уже почти стемнело, он пошел дальше, неровной тропою сквозь частый лес.

Эти места были путнику знакомы, он останавливался несколько раз и смотрел вокруг. Скоро заросли поредели, соломенные хижины большой деревни с двух сторон обступили лесную тропу. Путник подождал, когда совсем стемнеет, подошел к одной хижине и стукнул в тростниковую дверь.

Дверь отворилась, хозяин вышел, поглядел, тихо вскрикнул и впустил гостя.

– Издалека? – спросил хозяин.

Путник сел и сложил на коленях усталые руки.

– Калькутта, – сказал путник.

– О-о, какой долгий путь тебе пришлось пройти, Инсур! Что ты видел в пути?

– Много видел! – сказал Инсур. – Женщины в бихарских селениях уже толкут в ступках сушеные листья вместо риса… Нищие бродят по улицам Аллахабада и из помета лошадей и верблюдов подбирают зерна. Во многих местах старики и дети уже вышли в леса и гложут молодые побеги бамбука.

– Скоро и у нас будет то же, – глухо сказал хозяин.

Инсур помолчал.

– Хлеб? – спросил Инсур.

– Вот наш хлеб! – хозяин достал из тростникового короба сухую лепешку и разломил. Просяная мякина посыпалась из разлома, как темный песок.

– Где же ваш рис?

– Увезли саибы.

Лицо Инсура потемнело.

– Трудной дорогой я пробирался сюда, – сказал Инсур. – Лесами и болотами, сквозь частый бамбук и колючую преграду джунглей. Белка не пролезла бы там, где проходил я. Но и здесь, вдали от больших городов, за лесами и каменистой степью, они нашли вас, Ордар-Синг!

– Тигр не разбирает дороги, когда рыщет по лесу за добычей.

– Тигру надо обломать лапы!..

Путник вынул хлебец из сумки и положил на стол. Хозяин взял хлебец в руку и долго смотрел на узор из сухих завитков.

– Барракпур? – спросил хозяин.

– Барракпур! – ответил гость.

– С чего начали?

– Начали с патронов.

Они заговорили очень тихо. Хозяин кликнул хозяйку, быстро сказал ей несколько невнятных слов и отдал хлебец. Хозяйка тотчас закопошилась в темной, неосвещенной половине хижины, в неурочный час раздула огонь в очаге, замесила пресное тесто… Мужчины ждали.

Хозяин рассматривал каменное лицо путника.

– Ты постарел, Инсур! – сказал хозяин.

Путник кивнул головой.

– Жива ли твоя жена, Инсур?

– Не знаю, – сказал путник. – Я не был дома с тех пор…

– Ай-ай! – сказал хозяин и жалостно защелкал языком. – Десять лет ты не был дома!.. Ай-ай, жена твоя терпит горе, Инсур!..

– Да, – сказал путник, – и дочь…

Он кивком головы указал на двух девочек хозяина, копошившихся в углу.

– Моя дочь старше их! – сказал Инсур. – Ей сейчас… – он помолчал, подсчитывая, – ей сейчас уже тринадцать лет.

Хозяин снова защелкал языком.

Хозяйка вышла из темной половины.

Она положила на стол двенадцать одинаковых плоских хлебцев, точно таких же, как тот, который принес Инсур.

Шесть из них хозяин пододвинул гостю.

– Остальные мне, – сказал хозяин.

Он взял шесть хлебцев и вышел.

Скоро за тонкой бамбуковой стеной дома послышались заглушенные голоса, легкий топот босых ног по деревне, потом снова стало тихо. Хозяин вернулся.

– Гонцы пошли! – сказал хозяин. – На север, на запад и, вниз по Джамне, на юг.

– Скажи всем, Ордар-Синг, – пускай будут готовы! Времени осталось немного. Прощай!

Путник взял оставшиеся шесть хлебцев и вышел. Хозяин светил гостю факелом.

– Завтра будут знать в Ферозабаде, в Бартпуре, – сказал хозяин. – Послезавтра – в Годуле… Шесть хлебов… в шесть деревень пошли гонцы… Не оступись, Инсур!

Он поднял факел. Белый свежеоструганный столб недавно установленного в этих местах телеграфа выступил из темноты. Высоко над листвой гудела проволока, вести по ней с прошлого года летели из Лагора в Бенарес, из Калькутты в Пешавар, – из одного края полуострова в другой.

– Электрический дьявол летит там, поверху, – сказал хозяин, – по стальным жилам. В Дели, в Лагор, в Пешавар. Быстро летит, о-о!..

Он затряс головой.

– Мои вести летят быстрее, Ордар-Синг! – сказал путник. – Много быстрее! – И он улыбнулся, в первый раз за всю беседу.

Хозяин вскрикнул и отступил. Факел дрогнул у него в руке.

– Святая Парватти! – сказал хозяин. – Что сталось с твоими зубами, Инсур?..

Он поднес факел к лицу гостя.

Вместо передних зубов, и верхних и нижних, у человека торчали только изломанные, истертые корешки, едва выступающие над деснами. Зубов не было, точно их спилили неровной пилой.

– Что сталось с твоими зубами, Инсур? У тебя были зубы, как у рыси!..

Человек не отвечал.

– У тебя были зубы тверже железа!

– Железо оказалось тверже! – усмехнулся путник. – Прощай, Ордар-Синг!

Он отошел, потом, точно вспомнив о чем-то, вернулся.

– Ты называешь меня Инсуром? – сказал он. – Забудь это имя, Ордар-Синг.

– Инсур, да, Инсур-Панди, таким я знавал тебя всегда, – забормотал хозяин.

– Забудь это имя! – жестко повторил путник. – Зови меня Панди, просто Панди, как зовут многих. Прощай!

И он ушел в темноту.

В полдень, в тяжкий зной, когда дороги в Индии безлюдны, как безлюдны бывают улицы на севере в глухую полночь, он взбирался на дерево и смотрел вперед. Там, где река Джамна светлой полосой пересечет Большой Путь, где широкую песчаную дорогу перережет верблюжья тропа, – там он повернет на север.

Человек шел неслышно, стопой легко касаясь земли, почти не взметая пыли, как ходят индусы и как не умеют ходить англичане.

Он шел и пел:

За спиной у путника, в крестьянской полотняной сумке, лежал хлеб. Обыкновенный жесткий хлебец пресного теста, шириною не более ладони, – чапатти, хлеб солдатского рациона, с сухими завитками по краям. Человек ел корни в лесу, жевал горький шиповник, молодые побеги бамбука, ячменные зерна, подобранные по краю поля, – хлеба он не трогал.

Чандала, чамара, Сакра-Чунда!..

Не давай им пощады, Чунда-Сакра,

Не давай им пощады, Чунда-Валка,

Убей всех саибов, развей их по ветру,

Чандала, чамара, Сакра-Мата…

Иногда путник вынимал хлебец, внимательно разглядывал узор на нем, похожий на вязь старинного письма, и прятал снова. Хлеб высох и окаменел за долгие дни пути, стал тверд как кирпич, сушенный на солнце.

Через много дней путник повернул на север. С каждым часом он удалялся теперь от Большого Колесного Пути, всё реже попадались ему большие селения, джунгли ближе подступали к дороге. Бывали часы, перед восходом солнца, когда путник, уже не прячась, шел открытой дорогой. Здесь в Ауде, в недавно присоединенных провинциях, еще ничего не знали… Весть о том, что произошло на много миль южнее, близ Калькутты, еще не могла дойти до этих мест.

Но иногда вдруг на человека нападал страх, его начинало трясти, словно то, от чего он ушел, снова настигало его; казалось, на теле, по тем местам, где еще недавно впивалась веревка, снова вздувались полузажившие рубцы – на ногах, на спине, на руках у предплечий. Судорога била человека, он сворачивал с тропы в чащу, в колючие заросли, в высокую, выше головы, траву, шел кругами, без дороги, непролазным болотом…

– Плохо, Инсур, – шептал он тогда самому себе. – Ты теряешь спокойствие крови, так тебя легко поймают, Инсур!..

У бамбуковой рощи, близ перекрестка двух дорог, большой и малой, путник свернул направо. Сквозь заросли он пробился к ручью, неприметному на первый взгляд в чаще, лег на берегу и уснул. Спал он долго, солнце успело подняться, иссушить землю, накалить воздух и склониться к западу. Бродячий пес подошел к ручью, обнюхал траву, босые ноги человека, плечо, потом потянулся к сумке, брошенной рядом. Человек проснулся от голодного урчания: собака, почуяв хлеб, рвала зубами полотняную сумку. Человек вскочил, он даже побледнел от волнения: пес едва не обокрал его! Он пнул собаку ногой и осмотрел сумку. Нет, хлеб цел, слава богу!

Уже почти стемнело, он пошел дальше, неровной тропою сквозь частый лес.

Эти места были путнику знакомы, он останавливался несколько раз и смотрел вокруг. Скоро заросли поредели, соломенные хижины большой деревни с двух сторон обступили лесную тропу. Путник подождал, когда совсем стемнеет, подошел к одной хижине и стукнул в тростниковую дверь.

Дверь отворилась, хозяин вышел, поглядел, тихо вскрикнул и впустил гостя.

– Издалека? – спросил хозяин.

Путник сел и сложил на коленях усталые руки.

– Калькутта, – сказал путник.

– О-о, какой долгий путь тебе пришлось пройти, Инсур! Что ты видел в пути?

– Много видел! – сказал Инсур. – Женщины в бихарских селениях уже толкут в ступках сушеные листья вместо риса… Нищие бродят по улицам Аллахабада и из помета лошадей и верблюдов подбирают зерна. Во многих местах старики и дети уже вышли в леса и гложут молодые побеги бамбука.

– Скоро и у нас будет то же, – глухо сказал хозяин.

Инсур помолчал.

– Хлеб? – спросил Инсур.

– Вот наш хлеб! – хозяин достал из тростникового короба сухую лепешку и разломил. Просяная мякина посыпалась из разлома, как темный песок.

– Где же ваш рис?

– Увезли саибы.

Лицо Инсура потемнело.

– Трудной дорогой я пробирался сюда, – сказал Инсур. – Лесами и болотами, сквозь частый бамбук и колючую преграду джунглей. Белка не пролезла бы там, где проходил я. Но и здесь, вдали от больших городов, за лесами и каменистой степью, они нашли вас, Ордар-Синг!

– Тигр не разбирает дороги, когда рыщет по лесу за добычей.

– Тигру надо обломать лапы!..

Путник вынул хлебец из сумки и положил на стол. Хозяин взял хлебец в руку и долго смотрел на узор из сухих завитков.

– Барракпур? – спросил хозяин.

– Барракпур! – ответил гость.

– С чего начали?

– Начали с патронов.

Они заговорили очень тихо. Хозяин кликнул хозяйку, быстро сказал ей несколько невнятных слов и отдал хлебец. Хозяйка тотчас закопошилась в темной, неосвещенной половине хижины, в неурочный час раздула огонь в очаге, замесила пресное тесто… Мужчины ждали.

Хозяин рассматривал каменное лицо путника.

– Ты постарел, Инсур! – сказал хозяин.

Путник кивнул головой.

– Жива ли твоя жена, Инсур?

– Не знаю, – сказал путник. – Я не был дома с тех пор…

– Ай-ай! – сказал хозяин и жалостно защелкал языком. – Десять лет ты не был дома!.. Ай-ай, жена твоя терпит горе, Инсур!..

– Да, – сказал путник, – и дочь…

Он кивком головы указал на двух девочек хозяина, копошившихся в углу.

– Моя дочь старше их! – сказал Инсур. – Ей сейчас… – он помолчал, подсчитывая, – ей сейчас уже тринадцать лет.

Хозяин снова защелкал языком.

Хозяйка вышла из темной половины.

Она положила на стол двенадцать одинаковых плоских хлебцев, точно таких же, как тот, который принес Инсур.

Шесть из них хозяин пододвинул гостю.

– Остальные мне, – сказал хозяин.

Он взял шесть хлебцев и вышел.

Скоро за тонкой бамбуковой стеной дома послышались заглушенные голоса, легкий топот босых ног по деревне, потом снова стало тихо. Хозяин вернулся.

– Гонцы пошли! – сказал хозяин. – На север, на запад и, вниз по Джамне, на юг.

– Скажи всем, Ордар-Синг, – пускай будут готовы! Времени осталось немного. Прощай!

Путник взял оставшиеся шесть хлебцев и вышел. Хозяин светил гостю факелом.

– Завтра будут знать в Ферозабаде, в Бартпуре, – сказал хозяин. – Послезавтра – в Годуле… Шесть хлебов… в шесть деревень пошли гонцы… Не оступись, Инсур!

Он поднял факел. Белый свежеоструганный столб недавно установленного в этих местах телеграфа выступил из темноты. Высоко над листвой гудела проволока, вести по ней с прошлого года летели из Лагора в Бенарес, из Калькутты в Пешавар, – из одного края полуострова в другой.

– Электрический дьявол летит там, поверху, – сказал хозяин, – по стальным жилам. В Дели, в Лагор, в Пешавар. Быстро летит, о-о!..

Он затряс головой.

– Мои вести летят быстрее, Ордар-Синг! – сказал путник. – Много быстрее! – И он улыбнулся, в первый раз за всю беседу.

Хозяин вскрикнул и отступил. Факел дрогнул у него в руке.

– Святая Парватти! – сказал хозяин. – Что сталось с твоими зубами, Инсур?..

Он поднес факел к лицу гостя.

Вместо передних зубов, и верхних и нижних, у человека торчали только изломанные, истертые корешки, едва выступающие над деснами. Зубов не было, точно их спилили неровной пилой.

– Что сталось с твоими зубами, Инсур? У тебя были зубы, как у рыси!..

Человек не отвечал.

– У тебя были зубы тверже железа!

– Железо оказалось тверже! – усмехнулся путник. – Прощай, Ордар-Синг!

Он отошел, потом, точно вспомнив о чем-то, вернулся.

– Ты называешь меня Инсуром? – сказал он. – Забудь это имя, Ордар-Синг.

– Инсур, да, Инсур-Панди, таким я знавал тебя всегда, – забормотал хозяин.

– Забудь это имя! – жестко повторил путник. – Зови меня Панди, просто Панди, как зовут многих. Прощай!

И он ушел в темноту.

Глава вторая

ИСКРЫ ЛЕТЯТ ДАЛЕКО

В полдень Панди пришел на небольшую военную станцию и прошел ее всю, от нарядного белого дома офицерского собрания до солдатских линий за пустырем. В полутемной лавке перса, в тени, под навесом, он переждал до ночи, а потом, когда совсем стемнело, пошел по линиям, вдоль одинаковых низких солдатских хижин, крытых свежим тростником. Присмотрелся и, завернув окольной тропой, с черного двора, кухней, вошел в помещение артиллеристов.

– Кто такой? – строго спросил наик, туземный капрал, и тотчас замолчал. Инсур протянул ему на ладони какой-то смятый тёмнокрасный цветок. Наик вгляделся в узор лепестков.

– Входи! – прошептал наик.

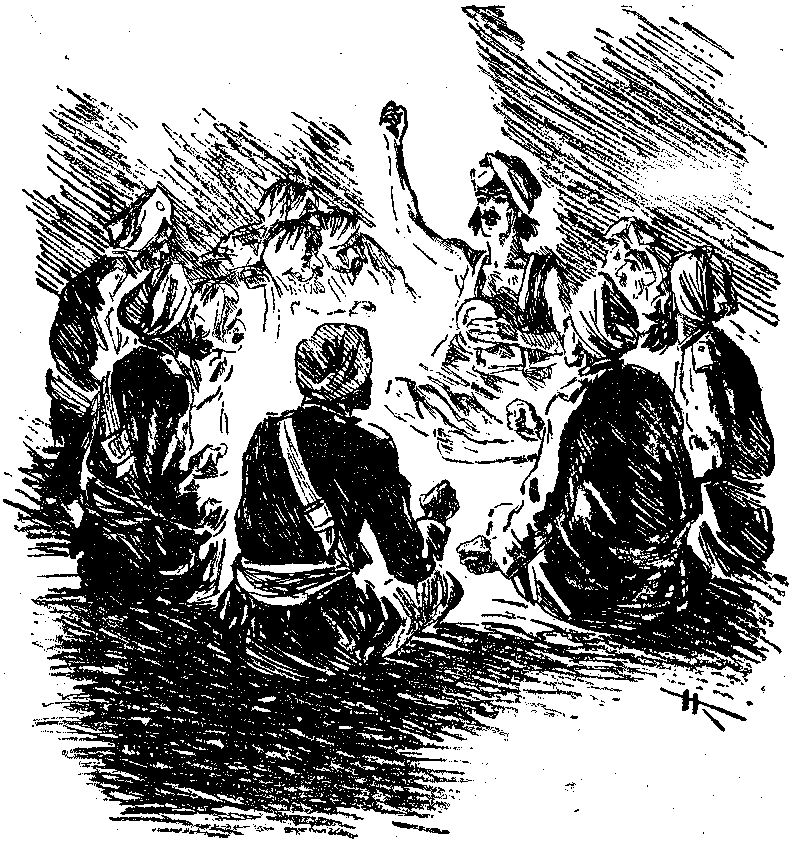

Он повел Инсура внутрь дома. Торопливый шопот понесся по низкому просторному помещению, с порога повставали люди. На глиняный пол поставили тусклую светильню. Все сели на пол в кружок, а Панди положил свой цветок в руку ближайшему к нему сипаю. Это был тёмнокрасный болотный лотос. Цветок пошел по рукам. Волнение отразилось на лицах. Каждый молча рассматривал узор лепестков и передавал соседу. Никто не произнес ни слова. Потом все повернулись к гостю. Инсур привстал.

– Искра, зажженная близ Калькутты, летит далеко! – сказал Инсур. – Два полка разоружены в Барракпуре, две тысячи сипаев пошли по родным домам. Вчера горели офицерские дома в Мирзапуре, – завтра будут гореть в Аллахабаде. Будьте готовы, сипаи!

Он оглядел суровые лица артиллеристов.

– Мы служим им, а они разоряют наши деревни. Мы работаем на них, а они забирают рис у наших отцов и жен. Сто лет бродит тигр по нашей стране, терзает и рвет когтями ее несчастное тело. Сто лет назад Роберт Клайв – саиб – обманул наших дедов. В несчастливой битве у Плэсси Индия покорилась Британии. Мы, внуки, отвечаем ударом копья на обман, кинжалом на обиду. Будьте готовы, сипаи! Власти чужеземцев должен прийти конец!..

– Конец! – с ненавистью подхватили негромкие голоса.

Старый седой наик встал со своего места.

– Они заставляют нас присягать своей королеве… Еще хуже стало при этой королеве, чем при том короле, который был до нее!.. Еще больше плывет мимо наших берегов судов с каторжниками в цепях, в далекие страны, из которых не возвращаются.

– Они гоняют нас за тысячи миль, в чужие земли, чтобы нашими руками убивать людей тех стран!..

– В далекие и пустынные места они увозят нас… В такие, где мы, индусы, не можем совершать нашего омовения и гибнем от холода…

– Власти саибов должен прийти конец!.. Последний день сотого года должен стать последним днем их владычества в Индии.

– Их мало, а нас тысячи тысяч!.. Мы прогоним их обратно в море, из которого они пришли!

– Наши отцы и братья в деревнях ждут только знака! – Молодой сипай в чалме мусульманина даже привстал в волнении.

– По военным станциям уже брошено слово!..

– Пожар зажегся под Калькуттой и искры летят далеко! – повторил Инсур.

Лотос обошел по кругу и вернулся к нему. Инсур положил цветок на ладонь правой руки и расправил лепестки.

И тотчас два сипая поднялись по знаку наика. Один из них, в чалме индуса, взял цветок из руки Инсура и молча коснулся его губами. Оба неслышно вышли.

– Мои гонцы быстро бегут! – сказал наик. – Завтра будут знать в Агре, послезавтра – в Мируте…

Инсур кивнул:

– В добрый час! – Он поднялся с пола.

– Мой путь далек! – сказал Инсур. – Я иду дальше на север.

Настало утро. Первые лучи солнца осветили пушистые розовые колючки высокой травы. Инсур-Панди шел дальше, ровным шагом сипая, с сумкой за плечами. О, он знал эти места – нищие деревни, поля, усыпанные камнем, быстрые реки, бегущие с гор!.. Он шел открытой дорогой и не боялся. Стальные нити телеграфа еще не протянулись в этих местах. Власти здесь еще не знали о событиях под Калькуттой: о том, что туземный солдат стрелял в британского офицера, что распущены два сипайских полка, что много ночей уже горят по стране офицерские дома, и виновных не найти…

Инсур шел быстро, миля за милей, не думая об отдыхе, забывая о еде. Раз он даже промаршировал, не прячась, мимо коричневой будки полицейского и не ответа на оклик дежурного, выглянувшего из окна. Крестьянская сумка за плечами, босые ноги, чалма и тугие панталоны сипая, изорванные в лохмотья о колючки и корни…

«Туземный солдат, отпросившийся в отпуск, в родную деревню», – подумал дежурный и не стал догонять Инсура.

Панди шел дальше, неутомимым ровным шагом. Райот,

[2]согнувшийся на своем поле у дороги, выпрямил спину и внимательно посмотрел на него.

Райот разбивал мотыгой сухую каменистую землю. Жена его прорывала канаву вдоль участка, чтобы пустить на поле воду орошения. Двое мальчишек отбирали руками самые большие камни и складывали их в кучи по сторонам. Голые спины ребят блестели от обильного пота.

Крестьянин глядел на Инсура, упершись мотыгой в землю.

– Далеко идешь, друг? И по какому делу? – спросил он.

– Только собаки и англичане бродят по стране без дела, – ответил ему Панди индусской пословицей.

Скоро Инсур повернул на запад и пошел тропой вдоль берега Джамны. Где-то здесь, на десяток миль дальше, в глухом лесу была знакомая ему почтовая станция. И смотритель станции – кансамах – должно быть, еще помнит о нем, об Инсуре-Панди.

Он шел и пел:

Два верблюда шли на север той же тропой, вдоль берега Джамны. Первый верблюд был слеп на один глаз, он всё время сворачивал влево. Верблюд едва не наступил на человека, уснувшего на краю дороги.

– Что ты спишь на самой дороге? – закричал погонщик.

Индус ответил что-то невнятно, не поднимая головы.

Одноглазый верблюд потянулся мордой к спине Инсура: он почуял запах хлеба у него в заплечной сумке.

– А-а, ты припас корм для моего верблюда? – заорал погонщик.

– Кто там? С кем ты говоришь? – спросил резкий голос за его спиною.

Это был голос англичанина-саиба.

Панди всё еще не повернул головы. Он вынул чапатти из сумки и сунул его погонщику. Тот, увидев на хлебе узор из завитков, тотчас замолчал.

– А-а! – сказал погонщик и стегнул своего верблюда.

Панди неслышно ступил куда-то вбок и исчез, точно провалился в высокую траву.

– Кто там? Что ты видел? – спросил тот же голос.

– Что я видел? Я видел нищего в пыли на дороге. О-о… А-а…

Погонщик заорал песню.

– Это не тот, кого мы ищем? – спросил голос.

– Нет, саиб, это не тот, кого мы ищем, – ответил погонщик.

Он погнал верблюдов дальше.

– Кто такой? – строго спросил наик, туземный капрал, и тотчас замолчал. Инсур протянул ему на ладони какой-то смятый тёмнокрасный цветок. Наик вгляделся в узор лепестков.

– Входи! – прошептал наик.

Он повел Инсура внутрь дома. Торопливый шопот понесся по низкому просторному помещению, с порога повставали люди. На глиняный пол поставили тусклую светильню. Все сели на пол в кружок, а Панди положил свой цветок в руку ближайшему к нему сипаю. Это был тёмнокрасный болотный лотос. Цветок пошел по рукам. Волнение отразилось на лицах. Каждый молча рассматривал узор лепестков и передавал соседу. Никто не произнес ни слова. Потом все повернулись к гостю. Инсур привстал.

– Искра, зажженная близ Калькутты, летит далеко! – сказал Инсур. – Два полка разоружены в Барракпуре, две тысячи сипаев пошли по родным домам. Вчера горели офицерские дома в Мирзапуре, – завтра будут гореть в Аллахабаде. Будьте готовы, сипаи!

Он оглядел суровые лица артиллеристов.

– Мы служим им, а они разоряют наши деревни. Мы работаем на них, а они забирают рис у наших отцов и жен. Сто лет бродит тигр по нашей стране, терзает и рвет когтями ее несчастное тело. Сто лет назад Роберт Клайв – саиб – обманул наших дедов. В несчастливой битве у Плэсси Индия покорилась Британии. Мы, внуки, отвечаем ударом копья на обман, кинжалом на обиду. Будьте готовы, сипаи! Власти чужеземцев должен прийти конец!..

– Конец! – с ненавистью подхватили негромкие голоса.

Старый седой наик встал со своего места.

– Они заставляют нас присягать своей королеве… Еще хуже стало при этой королеве, чем при том короле, который был до нее!.. Еще больше плывет мимо наших берегов судов с каторжниками в цепях, в далекие страны, из которых не возвращаются.

– Они гоняют нас за тысячи миль, в чужие земли, чтобы нашими руками убивать людей тех стран!..

– В далекие и пустынные места они увозят нас… В такие, где мы, индусы, не можем совершать нашего омовения и гибнем от холода…

– Власти саибов должен прийти конец!.. Последний день сотого года должен стать последним днем их владычества в Индии.

– Их мало, а нас тысячи тысяч!.. Мы прогоним их обратно в море, из которого они пришли!

– Наши отцы и братья в деревнях ждут только знака! – Молодой сипай в чалме мусульманина даже привстал в волнении.

– По военным станциям уже брошено слово!..

– Пожар зажегся под Калькуттой и искры летят далеко! – повторил Инсур.

Лотос обошел по кругу и вернулся к нему. Инсур положил цветок на ладонь правой руки и расправил лепестки.

И тотчас два сипая поднялись по знаку наика. Один из них, в чалме индуса, взял цветок из руки Инсура и молча коснулся его губами. Оба неслышно вышли.

– Мои гонцы быстро бегут! – сказал наик. – Завтра будут знать в Агре, послезавтра – в Мируте…

Инсур кивнул:

– В добрый час! – Он поднялся с пола.

– Мой путь далек! – сказал Инсур. – Я иду дальше на север.

Настало утро. Первые лучи солнца осветили пушистые розовые колючки высокой травы. Инсур-Панди шел дальше, ровным шагом сипая, с сумкой за плечами. О, он знал эти места – нищие деревни, поля, усыпанные камнем, быстрые реки, бегущие с гор!.. Он шел открытой дорогой и не боялся. Стальные нити телеграфа еще не протянулись в этих местах. Власти здесь еще не знали о событиях под Калькуттой: о том, что туземный солдат стрелял в британского офицера, что распущены два сипайских полка, что много ночей уже горят по стране офицерские дома, и виновных не найти…

Инсур шел быстро, миля за милей, не думая об отдыхе, забывая о еде. Раз он даже промаршировал, не прячась, мимо коричневой будки полицейского и не ответа на оклик дежурного, выглянувшего из окна. Крестьянская сумка за плечами, босые ноги, чалма и тугие панталоны сипая, изорванные в лохмотья о колючки и корни…

«Туземный солдат, отпросившийся в отпуск, в родную деревню», – подумал дежурный и не стал догонять Инсура.

Панди шел дальше, неутомимым ровным шагом. Райот,

[2]согнувшийся на своем поле у дороги, выпрямил спину и внимательно посмотрел на него.

Райот разбивал мотыгой сухую каменистую землю. Жена его прорывала канаву вдоль участка, чтобы пустить на поле воду орошения. Двое мальчишек отбирали руками самые большие камни и складывали их в кучи по сторонам. Голые спины ребят блестели от обильного пота.

Крестьянин глядел на Инсура, упершись мотыгой в землю.

– Далеко идешь, друг? И по какому делу? – спросил он.

– Только собаки и англичане бродят по стране без дела, – ответил ему Панди индусской пословицей.

Скоро Инсур повернул на запад и пошел тропой вдоль берега Джамны. Где-то здесь, на десяток миль дальше, в глухом лесу была знакомая ему почтовая станция. И смотритель станции – кансамах – должно быть, еще помнит о нем, об Инсуре-Панди.

Он шел и пел:

К полудню он уснул у края дороги, в пыли.

Чандалы, чамары, бродячие чонгары,

Гончары, ткачи, метельщики улиц,

Убивайте саибов, трусливых саибов;

Они белы лицом и темны сердцем,

У них храбрость гиены и совесть тигра.

Гоните их прочь, не давайте пощады;

Мы солдаты, сипаи, вам поможем,

Мы повернем свои штыки,

Мы опрокинем саибов с гор

И потопим их в море,

В море, из которого они пришли!..

Два верблюда шли на север той же тропой, вдоль берега Джамны. Первый верблюд был слеп на один глаз, он всё время сворачивал влево. Верблюд едва не наступил на человека, уснувшего на краю дороги.

– Что ты спишь на самой дороге? – закричал погонщик.

Индус ответил что-то невнятно, не поднимая головы.

Одноглазый верблюд потянулся мордой к спине Инсура: он почуял запах хлеба у него в заплечной сумке.

– А-а, ты припас корм для моего верблюда? – заорал погонщик.

– Кто там? С кем ты говоришь? – спросил резкий голос за его спиною.

Это был голос англичанина-саиба.

Панди всё еще не повернул головы. Он вынул чапатти из сумки и сунул его погонщику. Тот, увидев на хлебе узор из завитков, тотчас замолчал.

– А-а! – сказал погонщик и стегнул своего верблюда.

Панди неслышно ступил куда-то вбок и исчез, точно провалился в высокую траву.

– Кто там? Что ты видел? – спросил тот же голос.

– Что я видел? Я видел нищего в пыли на дороге. О-о… А-а…

Погонщик заорал песню.

– Это не тот, кого мы ищем? – спросил голос.

– Нет, саиб, это не тот, кого мы ищем, – ответил погонщик.

Он погнал верблюдов дальше.

Глава третья

ЧАНДАЛА

Две поздние гостьи пришли на глухую почтовую станцию, стоявшую в лесу, вдалеке от Большого Колесного Пути. Пришли, низко поклонились кансамаху – смотрителю станции – и сели во дворе под навесом. Обе женщины были в длинных, спускающихся до самых пят белых широких юбках с узорчатой каймой, в белых шерстяных головных покрывалах – сари, низко закрывающих лоб и плечи.

Такую одежду в этих местах не носили. Женщины походили на горянок – путниц с далекого севера.

«Издалека идут», – подумал кансамах.

Путницы сели у дверей женской половины. Одна откинула сари со лба, и кансамах увидел красивое худое лицо, измученное усталостью и болезнью. Женщина сидела, прислонившись к столбу навеса, уронив вдоль колен худые руки в синих стеклянных браслетах. Вторая из путниц, должно быть дочь первой, девочка лет тринадцати, невысокая и смуглая, принесла воды, чтобы омыть ноги старшей после долгого пути.

Кансамах вгляделся в худое лицо матери; глаза женщины нехорошо блестели от снедавшего ее жара, руки судорожно подергивались.

«Голод? – думал кансамах. – Лихорадка?»

Путницы не спрашивали еды.

«Нищенки», – решил кансамах.

Но странницы не просили милостыни. Старшая потянула нить четок с худой шеи и начала тихо шептать молитвы.

Кансамах был добр, он принес остатки риса в деревянной чашке и подал девочке. Потом он смотрел, как они ели. Девочка брала рис из общей чашки. Старшая вынула из тряпок собственную и ела отдельно от дочери.

«Браминка», – подумал кансамах.

Ближе к ночи женщине стало совсем худо. Страшно было глядеть, как лихорадка ломает всё ее тощее тело, как вздрагивает нить четок в слабой руке. В почтовом бенгало расположилась на ночь проезжая мем-саиб, жена английского офицера. Ее служанки заняли всю женскую половину. Кансамах отвел обеих странниц в сарай. В дальнем углу лежала охапка свежей рисовой соломы.

– Здесь проведете ночь, – сказал кансамах.

Браминка низко поклонилась ему и едва слышно прошептала благословение.

Кансамах ушел.

Девочка взбила солому и приготовила ложе для матери. Она села рядом, не смея уснуть.

Скоро женщина впала в полузабытье, и девочка со страхом глядела, как тяжело дышит мать, как беспокойны ее руки под сбившимся белым платком.

Мать говорила что-то в бреду, – девочка еле улавливала слова.

– Скорее, Лела! – говорила мать. – О, как медленно мы идем… Скорее перейдем эту реку… вода уносит тебя… держись за меня, Лела… Скорее, скорее на берег!..

Лела сжала руки матери – они были вялы и холодны.

«Как она ослабела!» – с тоскою и страхом подумала девочка.

Так она просидела около матери всю ночь, держа ее руку в своей руке, слушая ее дыхание, ее прерывистую, лишенную смысла речь. Ночь была безлунная, шакалы выли где-то близко за оградой дома. Глухой лес шумел вокруг, до Большого Колесного Тракта было много дней пути.

Страх и тревога томили сердце Лелы.

В какие далекие неприютные места зашли они с матерью!.. Никто здесь не знал их, не встречал с лаской, как бывало прежде. Прежде они всегда ходили по селениям вблизи Джодпура, в своей родной стране. Крестьяне в тех местах, были бедны, но гостеприимны. Женщины спешили встретить мать Лелы, низко склонившись на пороге своего дома, торопились принести ей свежей воды, плодов и ячменных лепешек; дети садились вокруг нее на пестрые половики. Все знали Батму-Севани и ее дочь Лелу.

Батма была браминка, дочь брамина, она предсказывала судьбу новорожденному и отгоняла, как верили крестьяне, злых духов от его колыбели. Батму звали в дом, где родился ребенок или праздновали свадьбу; она освящала порог новобрачных молитвой над рисовыми хлебами и совершала поклонение земле, дереву и золоту; в доме покойника она первая высоким волосом заводила поминальный плач и разбивала горшок с рисом о стену, как велит обычай похорон.

Батма знала пророчества Веды и черное гаданье Сарва-Хари. Она умела в несколько мгновений свернуть из тряпок куклу – подобие человека – и прочесть над нею заклинание смерти или исцеления.

Леле иногда страшно было глядеть на мать, когда, повязав лоб голубоватой тканью, она бормотала слова древних заклинаний:

– Батта-Бхаратта!.. Сакра-Дар-Чунда!..

Батма никогда никому не объясняла, что значат эти странные слова. Она не учила Лелу ни заклинаниям, ни молитвам.

– Ты – другого рождения, – как-то раз сказала она Леле. – Тебе нельзя знать то, что открыто мне.

У Лелы был ясный, высокий, чистый голос, она пела по вечерам, после заката солнца, усевшись на низкой глиняной ограде приютившего их дома. Лела сама складывала свои песни:

Их звали и в дома саибов. Здесь их кормили хорошо, но на мать глядели как на фокусницу или колдунью. Хозяева дома по вечерам созывали гостей, чтобы показать им браминку, читающую заклинания. У одной мем-саиб, жены богатого англичанина, они прожили довольно долго. Лела уже научилась хорошо понимать язык иноземцев, но потом матери стало невмоготу, и они ушли со двора саибов.

Никогда мать не ходила в дальние селения западнее Джодпура, в плодородные «красные земли», где была ее родная деревня, где жили ее отец и мать. Лела никогда не видела ни деда своего, ни родных. Об отце она также почти ничего не знала. Когда-то, очень давно, он играл с нею, когда она была еще маленьким ребенком; Лела смутно помнила его высокую шапку козьего меха и белую рубашку горца, шитую красным и черным. Отца угнали в солдаты, на службу к англичанам-саибам. Больше десяти лет прошло с тех пор.

Раджа

[3]их страны, Раджпутаны, охраняя свое княжество, два раза в год откупался от саибов хлебом, золотом и людьми. Мужа Батмы и многих других угнали в тот год далеко на юго-восток, за великую реку Ганг, где никто из здешних людей никогда не бывал.

– Кто ушел на службу к саибам, того не жди обратно домой, – говорили крестьяне.

Настал год, когда британская королева, затеяв спор с Персией за город Герат, потребовала с раджи вдвое больше зерна, чем обычно. Раджа разослал по деревням своих заминдаров,

[4]и крестьянские кладовые опустели. Не стало риса для нового посева, голод начался в стране. Больше не звали Батму-Севани в крестьянские дома. Женщины, встав на пороге хижин, отводили взгляд, когда Батма с Лелой проходили мимо: у крестьянок не было хлеба для своих собственных детей. Батма решилась искать новых мест, куда еще не протянулись длинные руки саибов.

Как-то раз Лела с матерью, скитаясь, зашли далеко на запад, дальше чем обычно. Мать была грустна: эти места ей о чем-то напоминали… Они остановились на ночь в афганском серайле – постоялом дворе. Хозяин, молодой афганец с пестрой от краски бородой, отвел их на женскую половину. Еще днем, когда они сидели на пороге, Лела приметила во дворе древнего старика в высокой шапке факира. Старик прошел мимо них, поглядел и вернулся обратно. Белые язвы изъели его лицо, лоб, переносицу, даже веки и подглазья, но глаза остались целы, глаза смотрели зорко. Едва увидев факира, мать побледнела и надвинула на самое лицо свой белый платок. Но старик уже узнал Батму-Севани, дочь своего брата. Он сел у стены во дворе, скрестив ноги и, не двигаясь, смотрел на Батму. Не двинулась и она, – точно окаменела. Когда стемнело и все разошлись по местам, отведенным для ночлега, старик встал и медленно подошел к ним.

– Вот я нашел тебя, Батма! – сказал старик.

Мать пригнулась, точно ожидая удара.

– Ты прятала от нас свою дочь! Ты думала, никто не узнает о тебе и о твоем муже?.. Ты, браминка, стала женой гуджура, пастуха, крестьянина низкой касты, пила и ела с ним, позабыв о своем рождении…

– Уходи!.. – прошептала Батма. Лела почувствовала, как рука матери слабеет у нее в руке.

– Твоя дочь – низкорожденная, чандала, и ты не скроешь этого от людей!

Факир выхватил откуда-то из-за пояса, из тряпок, длинную медную палочку с тремя острыми зубцами и трубочку с краской.

– Уйдем! – закричала Лела, еще не понимая, что он хочет сделать. Но факир с силой притянул Лелу к себе и трезубцем больно ударил по лбу, глубоко рассек кожу меж бровями, над переносицей.

– Чандала!.. Дочь браминки и гуджура, низкорожденная, чандала! – завопил факир.

– Отпусти!

Лела изо всех сил уперлась старику в грудь и далеко оттолкнула его от себя.

Только тут опомнилась мать. Она схватила Лелу за руку и выбежала с нею за ворота серайля.

С того дня они больше не просили ночлега на постоялых дворах. Рана на лбу Лелы, на которую факир не успел брызнуть черной ядовитой краской, чтобы вытравить знак касты, быстро зажила. Остался только едва приметный белый знак над переносицей, похожий на белую звезду.

Они шли на север, дальше и дальше от Джодпура, точно мать хотела навсегда оставить эти места. Скоро кончились степи, дорога стала камениста, селения редки. Они шли дальше и дальше на север, словно хотели дойти до края земли. Через много дней пути далеко на горизонте повисли острокрылые белые облака и больше не уходили.

– Это горы! – сказала Леле мать. – Хималаи, снежные горы на краю земли.

Вблизи склоны гор оказались черны и серы, тропы вились по зеленым кручам. Высоко над изломом дороги стояли сосны.

Лела никогда не видела прежде таких деревьев: частые зеленые иглы вместо плодов и листьев.

– Север! – сказала мать. – Край земли!

Высоко в горах они с матерью заночевали.

Здесь была хижина для ночлега, сложенная из камня, высокий колокол на перекладине, чтобы сзывать заблудившихся, и соломенное ложе для нищих и странников. Вместе с ними в хижине остановились на ночлег два молчаливых тибетца с неподвижными желтыми лицами, старуха-нищенка из Мадраса и еще какой-то молодой усталый путник в изодранной синей повязке деревенского гончара. Тибетцы всю ночь перебирали черные четки и шептали молитвы, мать разговорилась с молодым путником. Он шел издалека, из Калькутты, и искал пути в Раджпутану – страну, откуда они с матерью пришли. Когда молодой путник сказал, что он хочет найти в той стране женщину по имени Батма-Севани, мать стала белее риса, сари поползло с ее плеча.

Такую одежду в этих местах не носили. Женщины походили на горянок – путниц с далекого севера.

«Издалека идут», – подумал кансамах.

Путницы сели у дверей женской половины. Одна откинула сари со лба, и кансамах увидел красивое худое лицо, измученное усталостью и болезнью. Женщина сидела, прислонившись к столбу навеса, уронив вдоль колен худые руки в синих стеклянных браслетах. Вторая из путниц, должно быть дочь первой, девочка лет тринадцати, невысокая и смуглая, принесла воды, чтобы омыть ноги старшей после долгого пути.

Кансамах вгляделся в худое лицо матери; глаза женщины нехорошо блестели от снедавшего ее жара, руки судорожно подергивались.

«Голод? – думал кансамах. – Лихорадка?»

Путницы не спрашивали еды.

«Нищенки», – решил кансамах.

Но странницы не просили милостыни. Старшая потянула нить четок с худой шеи и начала тихо шептать молитвы.

Кансамах был добр, он принес остатки риса в деревянной чашке и подал девочке. Потом он смотрел, как они ели. Девочка брала рис из общей чашки. Старшая вынула из тряпок собственную и ела отдельно от дочери.

«Браминка», – подумал кансамах.

Ближе к ночи женщине стало совсем худо. Страшно было глядеть, как лихорадка ломает всё ее тощее тело, как вздрагивает нить четок в слабой руке. В почтовом бенгало расположилась на ночь проезжая мем-саиб, жена английского офицера. Ее служанки заняли всю женскую половину. Кансамах отвел обеих странниц в сарай. В дальнем углу лежала охапка свежей рисовой соломы.

– Здесь проведете ночь, – сказал кансамах.

Браминка низко поклонилась ему и едва слышно прошептала благословение.

Кансамах ушел.

Девочка взбила солому и приготовила ложе для матери. Она села рядом, не смея уснуть.

Скоро женщина впала в полузабытье, и девочка со страхом глядела, как тяжело дышит мать, как беспокойны ее руки под сбившимся белым платком.

Мать говорила что-то в бреду, – девочка еле улавливала слова.

– Скорее, Лела! – говорила мать. – О, как медленно мы идем… Скорее перейдем эту реку… вода уносит тебя… держись за меня, Лела… Скорее, скорее на берег!..

Лела сжала руки матери – они были вялы и холодны.

«Как она ослабела!» – с тоскою и страхом подумала девочка.

Так она просидела около матери всю ночь, держа ее руку в своей руке, слушая ее дыхание, ее прерывистую, лишенную смысла речь. Ночь была безлунная, шакалы выли где-то близко за оградой дома. Глухой лес шумел вокруг, до Большого Колесного Тракта было много дней пути.

Страх и тревога томили сердце Лелы.

В какие далекие неприютные места зашли они с матерью!.. Никто здесь не знал их, не встречал с лаской, как бывало прежде. Прежде они всегда ходили по селениям вблизи Джодпура, в своей родной стране. Крестьяне в тех местах, были бедны, но гостеприимны. Женщины спешили встретить мать Лелы, низко склонившись на пороге своего дома, торопились принести ей свежей воды, плодов и ячменных лепешек; дети садились вокруг нее на пестрые половики. Все знали Батму-Севани и ее дочь Лелу.

Батма была браминка, дочь брамина, она предсказывала судьбу новорожденному и отгоняла, как верили крестьяне, злых духов от его колыбели. Батму звали в дом, где родился ребенок или праздновали свадьбу; она освящала порог новобрачных молитвой над рисовыми хлебами и совершала поклонение земле, дереву и золоту; в доме покойника она первая высоким волосом заводила поминальный плач и разбивала горшок с рисом о стену, как велит обычай похорон.

Батма знала пророчества Веды и черное гаданье Сарва-Хари. Она умела в несколько мгновений свернуть из тряпок куклу – подобие человека – и прочесть над нею заклинание смерти или исцеления.

Леле иногда страшно было глядеть на мать, когда, повязав лоб голубоватой тканью, она бормотала слова древних заклинаний:

– Батта-Бхаратта!.. Сакра-Дар-Чунда!..

Батма никогда никому не объясняла, что значат эти странные слова. Она не учила Лелу ни заклинаниям, ни молитвам.

– Ты – другого рождения, – как-то раз сказала она Леле. – Тебе нельзя знать то, что открыто мне.

У Лелы был ясный, высокий, чистый голос, она пела по вечерам, после заката солнца, усевшись на низкой глиняной ограде приютившего их дома. Лела сама складывала свои песни:

Слова, услышанные от матери, Лела повторяла как припев к своей песне, не зная их значения.

Сакра-Чунда, дай нам ясный день.

Ясный день – прохладную погоду.

Дождь к ночи, – нетрудную дорогу…

Сакра-Чунда, Мата-Лалла!..

Их звали и в дома саибов. Здесь их кормили хорошо, но на мать глядели как на фокусницу или колдунью. Хозяева дома по вечерам созывали гостей, чтобы показать им браминку, читающую заклинания. У одной мем-саиб, жены богатого англичанина, они прожили довольно долго. Лела уже научилась хорошо понимать язык иноземцев, но потом матери стало невмоготу, и они ушли со двора саибов.

Никогда мать не ходила в дальние селения западнее Джодпура, в плодородные «красные земли», где была ее родная деревня, где жили ее отец и мать. Лела никогда не видела ни деда своего, ни родных. Об отце она также почти ничего не знала. Когда-то, очень давно, он играл с нею, когда она была еще маленьким ребенком; Лела смутно помнила его высокую шапку козьего меха и белую рубашку горца, шитую красным и черным. Отца угнали в солдаты, на службу к англичанам-саибам. Больше десяти лет прошло с тех пор.

Раджа

[3]их страны, Раджпутаны, охраняя свое княжество, два раза в год откупался от саибов хлебом, золотом и людьми. Мужа Батмы и многих других угнали в тот год далеко на юго-восток, за великую реку Ганг, где никто из здешних людей никогда не бывал.

– Кто ушел на службу к саибам, того не жди обратно домой, – говорили крестьяне.

Настал год, когда британская королева, затеяв спор с Персией за город Герат, потребовала с раджи вдвое больше зерна, чем обычно. Раджа разослал по деревням своих заминдаров,

[4]и крестьянские кладовые опустели. Не стало риса для нового посева, голод начался в стране. Больше не звали Батму-Севани в крестьянские дома. Женщины, встав на пороге хижин, отводили взгляд, когда Батма с Лелой проходили мимо: у крестьянок не было хлеба для своих собственных детей. Батма решилась искать новых мест, куда еще не протянулись длинные руки саибов.

Как-то раз Лела с матерью, скитаясь, зашли далеко на запад, дальше чем обычно. Мать была грустна: эти места ей о чем-то напоминали… Они остановились на ночь в афганском серайле – постоялом дворе. Хозяин, молодой афганец с пестрой от краски бородой, отвел их на женскую половину. Еще днем, когда они сидели на пороге, Лела приметила во дворе древнего старика в высокой шапке факира. Старик прошел мимо них, поглядел и вернулся обратно. Белые язвы изъели его лицо, лоб, переносицу, даже веки и подглазья, но глаза остались целы, глаза смотрели зорко. Едва увидев факира, мать побледнела и надвинула на самое лицо свой белый платок. Но старик уже узнал Батму-Севани, дочь своего брата. Он сел у стены во дворе, скрестив ноги и, не двигаясь, смотрел на Батму. Не двинулась и она, – точно окаменела. Когда стемнело и все разошлись по местам, отведенным для ночлега, старик встал и медленно подошел к ним.

– Вот я нашел тебя, Батма! – сказал старик.

Мать пригнулась, точно ожидая удара.

– Ты прятала от нас свою дочь! Ты думала, никто не узнает о тебе и о твоем муже?.. Ты, браминка, стала женой гуджура, пастуха, крестьянина низкой касты, пила и ела с ним, позабыв о своем рождении…

– Уходи!.. – прошептала Батма. Лела почувствовала, как рука матери слабеет у нее в руке.

– Твоя дочь – низкорожденная, чандала, и ты не скроешь этого от людей!

Факир выхватил откуда-то из-за пояса, из тряпок, длинную медную палочку с тремя острыми зубцами и трубочку с краской.

– Уйдем! – закричала Лела, еще не понимая, что он хочет сделать. Но факир с силой притянул Лелу к себе и трезубцем больно ударил по лбу, глубоко рассек кожу меж бровями, над переносицей.

– Чандала!.. Дочь браминки и гуджура, низкорожденная, чандала! – завопил факир.

– Отпусти!

Лела изо всех сил уперлась старику в грудь и далеко оттолкнула его от себя.

Только тут опомнилась мать. Она схватила Лелу за руку и выбежала с нею за ворота серайля.

С того дня они больше не просили ночлега на постоялых дворах. Рана на лбу Лелы, на которую факир не успел брызнуть черной ядовитой краской, чтобы вытравить знак касты, быстро зажила. Остался только едва приметный белый знак над переносицей, похожий на белую звезду.

Они шли на север, дальше и дальше от Джодпура, точно мать хотела навсегда оставить эти места. Скоро кончились степи, дорога стала камениста, селения редки. Они шли дальше и дальше на север, словно хотели дойти до края земли. Через много дней пути далеко на горизонте повисли острокрылые белые облака и больше не уходили.

– Это горы! – сказала Леле мать. – Хималаи, снежные горы на краю земли.

Вблизи склоны гор оказались черны и серы, тропы вились по зеленым кручам. Высоко над изломом дороги стояли сосны.

Лела никогда не видела прежде таких деревьев: частые зеленые иглы вместо плодов и листьев.

– Север! – сказала мать. – Край земли!

Высоко в горах они с матерью заночевали.

Здесь была хижина для ночлега, сложенная из камня, высокий колокол на перекладине, чтобы сзывать заблудившихся, и соломенное ложе для нищих и странников. Вместе с ними в хижине остановились на ночлег два молчаливых тибетца с неподвижными желтыми лицами, старуха-нищенка из Мадраса и еще какой-то молодой усталый путник в изодранной синей повязке деревенского гончара. Тибетцы всю ночь перебирали черные четки и шептали молитвы, мать разговорилась с молодым путником. Он шел издалека, из Калькутты, и искал пути в Раджпутану – страну, откуда они с матерью пришли. Когда молодой путник сказал, что он хочет найти в той стране женщину по имени Батма-Севани, мать стала белее риса, сари поползло с ее плеча.