Страница:

Смыслообразующий центр теории художественной речи В.В. Виноградова – понятие образа автора. «Образ автора есть центральная стилевая характеристика как для каждого отдельного художественного произведения, так и для художественной литературы в целом. По В.В. Виноградову, образ автора является и стилистической индивидуализацией литературно-художественного текста, и общим видоспецифическим признаком художественной литературы как особого функционального стиля» (слова выделены автором. —

АР.) [Рождественский 19966: 226]. Образ автора – это и обязательная часть герменевтической процедуры, без него невозможно адекватное понимание соотношения поэзии и прозы, смысла произведений словесности. Ю.В. Рождественский говорит об этом как об одном из законов риторики: «Слои смысла в монологическом высказывании имеют определенный порядок: образ автора, общее содержание вида речи, образное содержание вида речи, эмоциональное содержание, композиционно-стилистическое содержание. Невозможно построить речь с другой структурой слоев содержания. Из этого закона вытекает правило герменевтики: полное понимание текстов возможно лишь тогда, когда его анализ ведется либо от стиля к образу автора, либо от образа автора к стилю» [Рождественский 1995в: 11]. Имея это в виду, можно сказать, что образ автора является филологическим критерием разграничения поэзии и прозы, критерием, учитывающим герменевтическую сторону проблемы.

В.В. Виноградов пришел к понятию образа автора от понятия субъекта языка. Субъект художественной речи характеризовался им в сопоставлении с субъектом нехудожественной речи. Соответственно образ автора конструируется в соотнесении с ОР, понятием, уже существовавшим в риторике, т.е. образ автора произволен от ОР, зависим от него, как зависима художественная литература от всей словесности. В.В. Виноградов отмечал тесную связь этих категорий в истории словесной культуры: «Ведь литература часто транспонирует в свою сферу те субъектные категории, которые возникли и сложились в других областях словесного творчества. Образ автора соотносителен с другими субъектными категориями словесного выражения. Так, в эпоху Ломоносова писатель-прозаик был лишь частной разновидностью ритора» [Виноградов 1960: 28].

Из сказанного следует, что образ автора скоррелирован с ОР. Они различают поэзию и прозу. М.М. Бахтин, как и В.В. Виноградов, обративший внимание на проблему авторского воплощения в тексте, различал эстетические и этические события (т.е. поэзию и прозу) с помощью понятий автора и героя: «При одном, едином и единственном участнике не может быть эстетического события; абсолютное сознание, которое не имеет ничего трансгредиентного себе, ничего вненаходящегося и ограничивающего извне, не может быть эстетизировано, ему можно только приобщиться, но его нельзя видеть как завершимое целое. Эстетическое событие может совершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания. Когда герой и автор совпадают или оказываются рядом друг с другом перед лицом общей ценности или друг против друга как враги, кончается эстетическое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, обвинительная речь, похвальное и благодарственное слово, брань, самоотчет-исповедь и проч.); когда же героя вовсе нет, даже потенциального, – познавательное событие (трактат, статья, лекция); там же, где другим сознанием является объемлющее сознание бога, имеет место религиозное событие (молитва, культ, ритуал)» [Бахтин 1994: 104]. Таким образом, различные сочетания автора и героя у М.М. Бахтина соотносимы с образами автора и ритора и, как и они, различают поэзию и прозу.

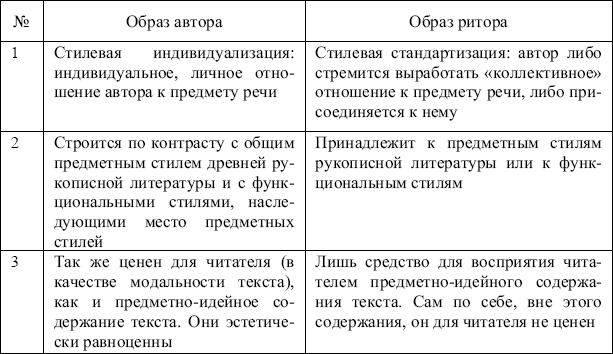

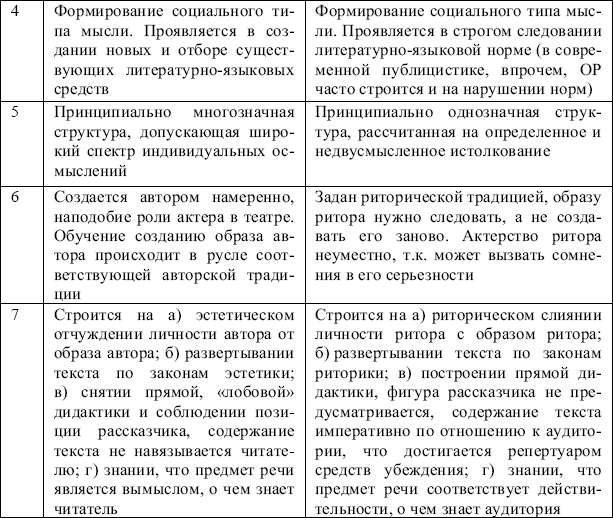

Сравним образы автора и ритора. Ю.В. Рождественский суммировал наблюдения В.В. Виноградова над образом автора и перечислил его признаки [Рождественский 19966: 230—231]. Сопоставим эти признаки с соответствующими чертами ОР (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение образа автора и образа ритора

Из сопоставления следует, что образ автора как признак художественности текста и ОР как признак его нехудожественности противопоставлены. Соответственно противопоставлены поэзия и проза. Общее в том, что и поэзия и проза формируют социальный тип мысли (табл. 1, п. 4). Делается это разными средствами, но именно здесь возможность контакта и «переплавливания» (см. п. 2) одной категории в другую. «Структура образа автора <…>, – замечал по этому поводу В.В. Виноградов, – связана с общественной идеологией, характерологией и психологией, с типичными для того или иного общественного уклада образами деятелей (ОР. – АР.), особенно тех, которые подвизаются на поприще публичной словесности» [Виноградов 1960: 27]. В целом же образ автора и ОР включают в себя все существующие различия художественной и нехудожественной словесности и могут служить комплексным филологическим критерием для их разграничения.

Обратим внимание еще на некоторые принципиально важные для нас черты ОР, представленные в таблице 1. ОР, как и образ автора, это норматив. Но, в отличие от образа автора, норматив социальный (табл. 1, пп. 2, 4, 6, 7). Характер этого норматива речедеятеля рекомендательно-предписывающий. ОР скоррелирован с жесткой, обязательной, императивной нормой литературного языка (норма поэтическая, напротив, амбивалентна). Ю.В. Рождественский, разбирая общелингвистические взгляды В.В. Виноградова, говорил об этом так: «…человек должен во всех формах речи, кроме литературно-художественной, подражать образцам и нормам общелитературного устно-письменного языка. Сочиняя письмо, подготавливая реплику в разговоре или речь, составляя документ, «коллективный субъект» должен быть озабочен соблюдением норм общелитературного языка, должен говорить и писать «как все», чтобы быть понятым. Иное дело автор художественного произведения. Он должен быть как раз «отличным от всех» [Рождественский 1978: 25]. Отсюда следует методологическое требование: «Для изучения произведений, составленных от лица «коллективного субъекта», необходимо исследование норм образования речевых произведений. Эти нормы могут быть: 1) законодательными, административными, канцелярскими; 2) лингвистическими (грамматическими и словарными); 3) для «индивидуального субъекта» они бывают также риторическими, поэтическими, литературно-школьными. Сферы общения и соответствующие им правила создания речевого произведения историчны и должны обсуждаться отдельно для каждой эпохи культурного развития языка» [Рождественский 1978: 29].

ОР дает представление о специфике прозаической (как образ автора – поэтической) словесной культуры, он является «центром», «смысловым ядром» этой культуры. Д.С. Лихачев отметил, что образ автора «объединяет и языковые, и идеологические, и эстетические моменты в индивидуальном стиле писателя» [Лихачев 1971: 214]. Причем образ автора обладает самостоятельной эстетической ценностью, поэтому представляет указанные моменты субъективно. ОР же – лишь средство для адекватного восприятия семантической информации аудиторией (п. 3). Но это обстоятельство усиливает его роль репрезентанта прозаической словесной культуры. ОР делает явными и языковые, и идеологические, и этические, и риторические, и культурологические аспекты словесности – все, кроме индивидуально-стилистических и эстетических.

ОР имеет герменевтическую значимость, он определяет правильную (в данной словесной культуре) интерпретацию речи, не допускающую многозначности и инотолкования (п. 5), поэтому в ОР не может быть даже элементов вымысла, языковой игры. И если автор художественного произведения может использовать семиотические атрибуты актерства («поза», «жест», по В.В. Виноградову), то ритор должен внушать аудитории доверие и ни в коем случае не лицедействовать. Строгость и нормативность облика ритора проявляется во всем – от внешности до образа мыслей. Только при этих условиях он может представлять и толковать важную семантическую информацию.

Для реализации обозначенных функций ОР располагает различными средствами убеждения (п. 7) – этическими (этосом), эмоциональными (пафосом), рациональными (логосом). Этим средствам соответствуют формы проявления и существования ОР.

4.

Вопросы

Глава I

1.

АР.) [Рождественский 19966: 226]. Образ автора – это и обязательная часть герменевтической процедуры, без него невозможно адекватное понимание соотношения поэзии и прозы, смысла произведений словесности. Ю.В. Рождественский говорит об этом как об одном из законов риторики: «Слои смысла в монологическом высказывании имеют определенный порядок: образ автора, общее содержание вида речи, образное содержание вида речи, эмоциональное содержание, композиционно-стилистическое содержание. Невозможно построить речь с другой структурой слоев содержания. Из этого закона вытекает правило герменевтики: полное понимание текстов возможно лишь тогда, когда его анализ ведется либо от стиля к образу автора, либо от образа автора к стилю» [Рождественский 1995в: 11]. Имея это в виду, можно сказать, что образ автора является филологическим критерием разграничения поэзии и прозы, критерием, учитывающим герменевтическую сторону проблемы.

В.В. Виноградов пришел к понятию образа автора от понятия субъекта языка. Субъект художественной речи характеризовался им в сопоставлении с субъектом нехудожественной речи. Соответственно образ автора конструируется в соотнесении с ОР, понятием, уже существовавшим в риторике, т.е. образ автора произволен от ОР, зависим от него, как зависима художественная литература от всей словесности. В.В. Виноградов отмечал тесную связь этих категорий в истории словесной культуры: «Ведь литература часто транспонирует в свою сферу те субъектные категории, которые возникли и сложились в других областях словесного творчества. Образ автора соотносителен с другими субъектными категориями словесного выражения. Так, в эпоху Ломоносова писатель-прозаик был лишь частной разновидностью ритора» [Виноградов 1960: 28].

Из сказанного следует, что образ автора скоррелирован с ОР. Они различают поэзию и прозу. М.М. Бахтин, как и В.В. Виноградов, обративший внимание на проблему авторского воплощения в тексте, различал эстетические и этические события (т.е. поэзию и прозу) с помощью понятий автора и героя: «При одном, едином и единственном участнике не может быть эстетического события; абсолютное сознание, которое не имеет ничего трансгредиентного себе, ничего вненаходящегося и ограничивающего извне, не может быть эстетизировано, ему можно только приобщиться, но его нельзя видеть как завершимое целое. Эстетическое событие может совершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания. Когда герой и автор совпадают или оказываются рядом друг с другом перед лицом общей ценности или друг против друга как враги, кончается эстетическое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, обвинительная речь, похвальное и благодарственное слово, брань, самоотчет-исповедь и проч.); когда же героя вовсе нет, даже потенциального, – познавательное событие (трактат, статья, лекция); там же, где другим сознанием является объемлющее сознание бога, имеет место религиозное событие (молитва, культ, ритуал)» [Бахтин 1994: 104]. Таким образом, различные сочетания автора и героя у М.М. Бахтина соотносимы с образами автора и ритора и, как и они, различают поэзию и прозу.

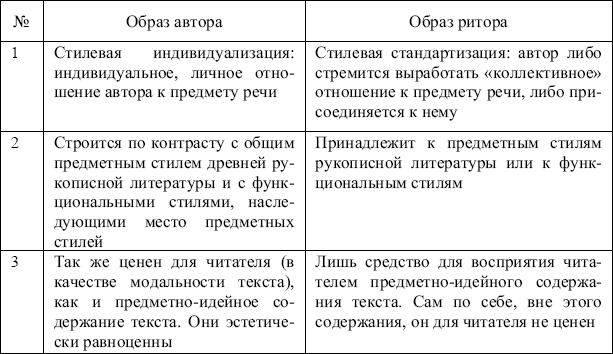

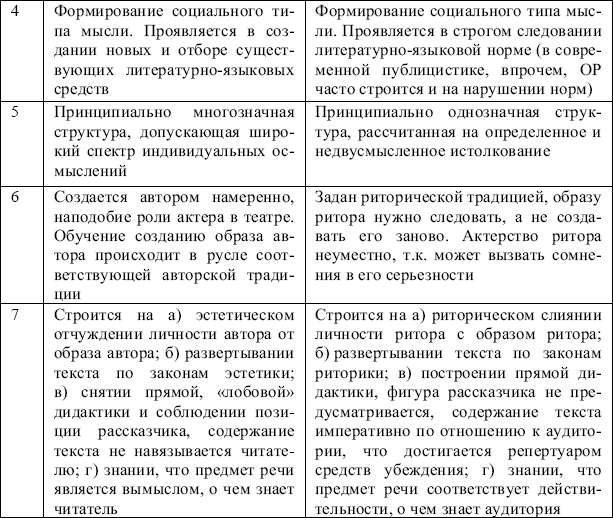

Сравним образы автора и ритора. Ю.В. Рождественский суммировал наблюдения В.В. Виноградова над образом автора и перечислил его признаки [Рождественский 19966: 230—231]. Сопоставим эти признаки с соответствующими чертами ОР (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение образа автора и образа ритора

Из сопоставления следует, что образ автора как признак художественности текста и ОР как признак его нехудожественности противопоставлены. Соответственно противопоставлены поэзия и проза. Общее в том, что и поэзия и проза формируют социальный тип мысли (табл. 1, п. 4). Делается это разными средствами, но именно здесь возможность контакта и «переплавливания» (см. п. 2) одной категории в другую. «Структура образа автора <…>, – замечал по этому поводу В.В. Виноградов, – связана с общественной идеологией, характерологией и психологией, с типичными для того или иного общественного уклада образами деятелей (ОР. – АР.), особенно тех, которые подвизаются на поприще публичной словесности» [Виноградов 1960: 27]. В целом же образ автора и ОР включают в себя все существующие различия художественной и нехудожественной словесности и могут служить комплексным филологическим критерием для их разграничения.

Обратим внимание еще на некоторые принципиально важные для нас черты ОР, представленные в таблице 1. ОР, как и образ автора, это норматив. Но, в отличие от образа автора, норматив социальный (табл. 1, пп. 2, 4, 6, 7). Характер этого норматива речедеятеля рекомендательно-предписывающий. ОР скоррелирован с жесткой, обязательной, императивной нормой литературного языка (норма поэтическая, напротив, амбивалентна). Ю.В. Рождественский, разбирая общелингвистические взгляды В.В. Виноградова, говорил об этом так: «…человек должен во всех формах речи, кроме литературно-художественной, подражать образцам и нормам общелитературного устно-письменного языка. Сочиняя письмо, подготавливая реплику в разговоре или речь, составляя документ, «коллективный субъект» должен быть озабочен соблюдением норм общелитературного языка, должен говорить и писать «как все», чтобы быть понятым. Иное дело автор художественного произведения. Он должен быть как раз «отличным от всех» [Рождественский 1978: 25]. Отсюда следует методологическое требование: «Для изучения произведений, составленных от лица «коллективного субъекта», необходимо исследование норм образования речевых произведений. Эти нормы могут быть: 1) законодательными, административными, канцелярскими; 2) лингвистическими (грамматическими и словарными); 3) для «индивидуального субъекта» они бывают также риторическими, поэтическими, литературно-школьными. Сферы общения и соответствующие им правила создания речевого произведения историчны и должны обсуждаться отдельно для каждой эпохи культурного развития языка» [Рождественский 1978: 29].

ОР дает представление о специфике прозаической (как образ автора – поэтической) словесной культуры, он является «центром», «смысловым ядром» этой культуры. Д.С. Лихачев отметил, что образ автора «объединяет и языковые, и идеологические, и эстетические моменты в индивидуальном стиле писателя» [Лихачев 1971: 214]. Причем образ автора обладает самостоятельной эстетической ценностью, поэтому представляет указанные моменты субъективно. ОР же – лишь средство для адекватного восприятия семантической информации аудиторией (п. 3). Но это обстоятельство усиливает его роль репрезентанта прозаической словесной культуры. ОР делает явными и языковые, и идеологические, и этические, и риторические, и культурологические аспекты словесности – все, кроме индивидуально-стилистических и эстетических.

ОР имеет герменевтическую значимость, он определяет правильную (в данной словесной культуре) интерпретацию речи, не допускающую многозначности и инотолкования (п. 5), поэтому в ОР не может быть даже элементов вымысла, языковой игры. И если автор художественного произведения может использовать семиотические атрибуты актерства («поза», «жест», по В.В. Виноградову), то ритор должен внушать аудитории доверие и ни в коем случае не лицедействовать. Строгость и нормативность облика ритора проявляется во всем – от внешности до образа мыслей. Только при этих условиях он может представлять и толковать важную семантическую информацию.

Для реализации обозначенных функций ОР располагает различными средствами убеждения (п. 7) – этическими (этосом), эмоциональными (пафосом), рациональными (логосом). Этим средствам соответствуют формы проявления и существования ОР.

4.

ОБРАЗ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Рассмотрим образ автора и ОР в их отношении к проблеме языковой личности, которая сейчас стала актуальной и популярной. Понятие же и термин «языковая личность» далеки от определенности, несмотря на то что в практике филологического исследования они существуют давно. Для их прояснения следует обратиться к этой практике.

Попытка теоретического осмысления понятия содержится в работах Ю.Н. Караулова. «Под языковой личностью я понимаю совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [Язык и личность 1989: 3]. В этом определении Ю.Н. Караулов стремится совместить лингвистический и филологический аспекты проблемы. Но для анализа понятия и достижения строгости его употребления эти аспекты, по– видимому, полезнее не соединить, а развести.

Лингвистическое понимание языковой личности идет от И.А. Бодуэна де Куртенэ. Причем он сосредоточивал внимание не столько на индивидуальных, сколько на социальных свойствах человека и его языка. «Его интересовала языковая личность как вместилище социально-языковых форм и норм коллектива, как фокус скрещения и смешения разных социально-языковых категорий. Поэтому Бодуэну де Куртенэ проблема индивидуального творчества была чужда, и язык литературного произведения мог интересовать его лишь с точки зрения отражения в нем социально-групповых навыков и тенденций, «норм языкового сознания» или, как он иногда выражался, «языкового мировоззрения коллектива». Ведь тот метод аналитического самонаблюдения, которым располагал Бодуэн де Куртенэ, вел его путем лингвистической интерпретации субъективного сознания, как носителя социально-языковой системы, к определению общих для данного коллектива языковых категорий» [Виноградов 1980: 61]. Такое представление о языковой личности, правда, с обостренным вниманием к индивидуальным речевым характеристикам человека, сейчас развивается антропоцентрическим направлением лингвистики, которое оперирует не столько текстами, сколько их массивами.

Филологическое понимание языковой личности идет от риторики (на что обращает внимание и Ю.Н. Караулов) и развивалось, например, В.В. Виноградовым и М.М. Бахтиным. В этом случае говорят о реализации человека не в массиве текстов, не в речи (или в дискурсе), а в тексте как культурно-историческом феномене.

При лингвистическом подходе под языковой личностью понимается либо говорящий как конкретная личность, либо социально– профессиональный тип говорящего (рабочий, крестьянин, политик, писатель и т.п.). Это описание объективистское, строго соответствующее объекту и выполняемое на строго определенном (часто количественно) языковом материале. Материал представлен сплошной выборкой, результат описания – модель индивидуального или социального языка.

При филологическом подходе в качестве языковой личности выступает культурно-исторический тип говорящего (пишущего), проявляющийся не в индивидуальном языке, а в тексте, в словесности. Языковая личность – синтез амплуа, культурно-исторической маски, ориентированной на определенный норматив, и индивидуального стиля говорящего (пишущего). Материал изучения – текст или совокупность текстов (как отдельных произведений речи), в которых языковая личность реализована, результат исследования – модель стиля говорящего (пишущего) или социальный норматив стиля. Наиболее общие культурно-исторические типы языковой личности – поэт и ритор, выделяемые в соответствии с видами словесности – поэзией и прозой [Волков, Хабаров 1984: 180]. Эти общие типы допускают разделение на более частные, опять-таки в соответствии с материалом (словесностью). Так, поэт может быть представителем литературного направления, школы или рассматриваться с точки зрения своего индивидуального стиля. Такие языковые личности исследовались В.В. Виноградовым [Виноградов 1971], В.П. Григорьевым [Григорьев 1990] и др. Ритор также допускает соответствующую градацию: оратор (у В.В. Виноградова) или личность, проявляющаяся в других видах словесности: ученый, бюрократ, журналист и т.п. (см. об этом приведенное выше высказывание М.М. Бахтина).

Именно при филологическом подходе к анализу языковой личности возникает понятие образа языковой личности в двух разновидностях – ОР и образ автора. Образ языковой личности – филологическая категория, воплощенная в тексте и представляющая собой синтез стилистического амплуа, в котором выступает речедеятель, обращаясь к аудитории, с индивидуальным стилем. Причем, кроме текстового воплощения (и экстралингвистических условий коммуникации), при филологическом подходе не учитываются более никакие личностные свойства говорящего (в отличие от лингвистического подхода). Это было исследовательским принципом В.В. Виноградова. «В.В.В. никогда не связывал творчество ни с биографией, ни с обстоятельствами. Он считал: внешняя жизнь, жизнь бытовая и литературный талант – совершенно разные вещи. Исследуя творчество писателя, В.В.В. всегда говорил только о его результатах, о тексте и никогда о том, каков был автор-человек. Изучать душу и жизнь писателя Метр считал бесцеремонным, неэтичным, неважно, шла ли речь о живых или о покойных. «Свет ушедших умов» был предметом внимания, но никак не физиология жизни. Это было самое целомудренное отношение к человеку и его душе, какое мне случалось встречать. Таким же был В.В.В. и в своей жизни» (слово выделено автором. – АР.) [Рождественский 1995а: 55]. Этическая щепетильность филолога, по-видимому, способствовала разработке категории образа автора, компенсирующей этический запрет. Это необходимая и достаточная филологическая информация о языковой личности писателя.

Образ автора – категория поэтики, ОР – риторики. Однако происхождение и сущность образа автора риторические. На это обратил внимание Ю.В. Рождественский: «Именно в связи с концепцией риторического анализа стиля возникает центральная категория стиля литературно-художественного произведения – образ автора. Образ автора есть то, как автор обращен к своей аудитории, то, какого склада человеком он себя выставляет перед лицом своей аудитории. Вот почему центральная категория стиля художественного произведения поддерживается всей историей риторики» [Рождественский 1981: 31].

В.В. Виноградов избегал строгого разграничения образа автора и ОР. Это было связано, во-первых, с особенностями материала его исследований. Для сопоставления с художественной речью он привлекал только близкую ей стилистически ораторскую прозу. «Ораторская речь – синкретический жанр. Она одновременно и литературное произведение и сценическое представление. <…> Ораторская речь – особая форма драматического монолога, приспособленного к обстановке общественно-бытового или гражданского «действа» [Виноградов 1980: 120]. Во-вторых, В.В. Виноградов учитывал историческую изменчивость границ между риторикой и поэтикой: «Риторика как дисциплина издавна, еще с эпохи античной культуры, была поставлена в связь и взаимодействие с поэтикой. Границы между этими двумя учениями о слове оказывались неустойчивыми. Структура и задачи каждого из них исторически менялись. Поэтому и под именем «риторики» в разное время объединялись разные принципы и задачи изучения словесных форм. Понятия «поэзии» и «прозы», на которых основывалось соотношение поэтики с риторикой, сами меняли исторически свое содержание. И из их истории было ясно только одно, что художественная проза в отдельных своих жанрах постепенно эмансипировалась от риторики, опираясь на поэзию, но полного освобождения не достигла, а по мнению некоторых ученых, например профессора Шпета, так и осталась в цепях риторики» [Виноградов 1980: 98]. Однако эти обстоятельства не означают, что у В.В. Виноградова не было разграничения образов автора и оратора вообще. Не означают они также и того, что в его «Опытах риторического анализа» ОР предстает упрощением образа автора, как считает Ю.Н. Караулов [Караулов 1987: 32]. Между этими категориями возможно тесное взаимодействие, взаимовлияние, возможны даже взаимные подмены, но так же, как качественно различны художественная и нехудожественная речь, различны и поэтика и риторика с их понятиями. Если же под ОР понимать категорию не только ораторской, но любой прозы (научной, деловой и пр.), то разграничение станет еще более четким. О принципиальном различии и вместе с тем о сходстве образов автора и ритора у В.В. Виноградова сказано так: «Тесная связь поэтики с риторикой заставляет исследователя литературы зорко следить за историческими взаимоотношениями образов писателя и оратора и их взаимодействиями» [Виноградов 1960: 29].

Попытка теоретического осмысления понятия содержится в работах Ю.Н. Караулова. «Под языковой личностью я понимаю совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [Язык и личность 1989: 3]. В этом определении Ю.Н. Караулов стремится совместить лингвистический и филологический аспекты проблемы. Но для анализа понятия и достижения строгости его употребления эти аспекты, по– видимому, полезнее не соединить, а развести.

Лингвистическое понимание языковой личности идет от И.А. Бодуэна де Куртенэ. Причем он сосредоточивал внимание не столько на индивидуальных, сколько на социальных свойствах человека и его языка. «Его интересовала языковая личность как вместилище социально-языковых форм и норм коллектива, как фокус скрещения и смешения разных социально-языковых категорий. Поэтому Бодуэну де Куртенэ проблема индивидуального творчества была чужда, и язык литературного произведения мог интересовать его лишь с точки зрения отражения в нем социально-групповых навыков и тенденций, «норм языкового сознания» или, как он иногда выражался, «языкового мировоззрения коллектива». Ведь тот метод аналитического самонаблюдения, которым располагал Бодуэн де Куртенэ, вел его путем лингвистической интерпретации субъективного сознания, как носителя социально-языковой системы, к определению общих для данного коллектива языковых категорий» [Виноградов 1980: 61]. Такое представление о языковой личности, правда, с обостренным вниманием к индивидуальным речевым характеристикам человека, сейчас развивается антропоцентрическим направлением лингвистики, которое оперирует не столько текстами, сколько их массивами.

Филологическое понимание языковой личности идет от риторики (на что обращает внимание и Ю.Н. Караулов) и развивалось, например, В.В. Виноградовым и М.М. Бахтиным. В этом случае говорят о реализации человека не в массиве текстов, не в речи (или в дискурсе), а в тексте как культурно-историческом феномене.

При лингвистическом подходе под языковой личностью понимается либо говорящий как конкретная личность, либо социально– профессиональный тип говорящего (рабочий, крестьянин, политик, писатель и т.п.). Это описание объективистское, строго соответствующее объекту и выполняемое на строго определенном (часто количественно) языковом материале. Материал представлен сплошной выборкой, результат описания – модель индивидуального или социального языка.

При филологическом подходе в качестве языковой личности выступает культурно-исторический тип говорящего (пишущего), проявляющийся не в индивидуальном языке, а в тексте, в словесности. Языковая личность – синтез амплуа, культурно-исторической маски, ориентированной на определенный норматив, и индивидуального стиля говорящего (пишущего). Материал изучения – текст или совокупность текстов (как отдельных произведений речи), в которых языковая личность реализована, результат исследования – модель стиля говорящего (пишущего) или социальный норматив стиля. Наиболее общие культурно-исторические типы языковой личности – поэт и ритор, выделяемые в соответствии с видами словесности – поэзией и прозой [Волков, Хабаров 1984: 180]. Эти общие типы допускают разделение на более частные, опять-таки в соответствии с материалом (словесностью). Так, поэт может быть представителем литературного направления, школы или рассматриваться с точки зрения своего индивидуального стиля. Такие языковые личности исследовались В.В. Виноградовым [Виноградов 1971], В.П. Григорьевым [Григорьев 1990] и др. Ритор также допускает соответствующую градацию: оратор (у В.В. Виноградова) или личность, проявляющаяся в других видах словесности: ученый, бюрократ, журналист и т.п. (см. об этом приведенное выше высказывание М.М. Бахтина).

Именно при филологическом подходе к анализу языковой личности возникает понятие образа языковой личности в двух разновидностях – ОР и образ автора. Образ языковой личности – филологическая категория, воплощенная в тексте и представляющая собой синтез стилистического амплуа, в котором выступает речедеятель, обращаясь к аудитории, с индивидуальным стилем. Причем, кроме текстового воплощения (и экстралингвистических условий коммуникации), при филологическом подходе не учитываются более никакие личностные свойства говорящего (в отличие от лингвистического подхода). Это было исследовательским принципом В.В. Виноградова. «В.В.В. никогда не связывал творчество ни с биографией, ни с обстоятельствами. Он считал: внешняя жизнь, жизнь бытовая и литературный талант – совершенно разные вещи. Исследуя творчество писателя, В.В.В. всегда говорил только о его результатах, о тексте и никогда о том, каков был автор-человек. Изучать душу и жизнь писателя Метр считал бесцеремонным, неэтичным, неважно, шла ли речь о живых или о покойных. «Свет ушедших умов» был предметом внимания, но никак не физиология жизни. Это было самое целомудренное отношение к человеку и его душе, какое мне случалось встречать. Таким же был В.В.В. и в своей жизни» (слово выделено автором. – АР.) [Рождественский 1995а: 55]. Этическая щепетильность филолога, по-видимому, способствовала разработке категории образа автора, компенсирующей этический запрет. Это необходимая и достаточная филологическая информация о языковой личности писателя.

Образ автора – категория поэтики, ОР – риторики. Однако происхождение и сущность образа автора риторические. На это обратил внимание Ю.В. Рождественский: «Именно в связи с концепцией риторического анализа стиля возникает центральная категория стиля литературно-художественного произведения – образ автора. Образ автора есть то, как автор обращен к своей аудитории, то, какого склада человеком он себя выставляет перед лицом своей аудитории. Вот почему центральная категория стиля художественного произведения поддерживается всей историей риторики» [Рождественский 1981: 31].

В.В. Виноградов избегал строгого разграничения образа автора и ОР. Это было связано, во-первых, с особенностями материала его исследований. Для сопоставления с художественной речью он привлекал только близкую ей стилистически ораторскую прозу. «Ораторская речь – синкретический жанр. Она одновременно и литературное произведение и сценическое представление. <…> Ораторская речь – особая форма драматического монолога, приспособленного к обстановке общественно-бытового или гражданского «действа» [Виноградов 1980: 120]. Во-вторых, В.В. Виноградов учитывал историческую изменчивость границ между риторикой и поэтикой: «Риторика как дисциплина издавна, еще с эпохи античной культуры, была поставлена в связь и взаимодействие с поэтикой. Границы между этими двумя учениями о слове оказывались неустойчивыми. Структура и задачи каждого из них исторически менялись. Поэтому и под именем «риторики» в разное время объединялись разные принципы и задачи изучения словесных форм. Понятия «поэзии» и «прозы», на которых основывалось соотношение поэтики с риторикой, сами меняли исторически свое содержание. И из их истории было ясно только одно, что художественная проза в отдельных своих жанрах постепенно эмансипировалась от риторики, опираясь на поэзию, но полного освобождения не достигла, а по мнению некоторых ученых, например профессора Шпета, так и осталась в цепях риторики» [Виноградов 1980: 98]. Однако эти обстоятельства не означают, что у В.В. Виноградова не было разграничения образов автора и оратора вообще. Не означают они также и того, что в его «Опытах риторического анализа» ОР предстает упрощением образа автора, как считает Ю.Н. Караулов [Караулов 1987: 32]. Между этими категориями возможно тесное взаимодействие, взаимовлияние, возможны даже взаимные подмены, но так же, как качественно различны художественная и нехудожественная речь, различны и поэтика и риторика с их понятиями. Если же под ОР понимать категорию не только ораторской, но любой прозы (научной, деловой и пр.), то разграничение станет еще более четким. О принципиальном различии и вместе с тем о сходстве образов автора и ритора у В.В. Виноградова сказано так: «Тесная связь поэтики с риторикой заставляет исследователя литературы зорко следить за историческими взаимоотношениями образов писателя и оратора и их взаимодействиями» [Виноградов 1960: 29].

Вопросы

• Чем характеризуется традиция описания словесности В.В. Виноградова?

• Какие свойства русской словесности и художественной литературы способствовали формированию специфики советской словесности?

Рассмотренные во Введении особенности советской словесной культуры будут проанализированы в пособии с точки зрения социальной языковой личности – образа ритора.

• Что такое образ автора по В.В. Виноградову?

• В чем и как проявилась риторичность русской и советской художественной литературы?

• Каковы критерии разграничения поэзии и прозы?

• Какова роль образа автора в этом разграничении?

• Чем различаются образ автора и ОР? Что общего у этих категорий?

• Каковы лингвистический и филологический аспекты понятия языковой личности?

• Каковы филологические типы языковой личности и как они соотносятся с образом автора и ОР?

• Какие свойства русской словесности и художественной литературы способствовали формированию специфики советской словесности?

Рассмотренные во Введении особенности советской словесной культуры будут проанализированы в пособии с точки зрения социальной языковой личности – образа ритора.

• Что такое образ автора по В.В. Виноградову?

• В чем и как проявилась риторичность русской и советской художественной литературы?

• Каковы критерии разграничения поэзии и прозы?

• Какова роль образа автора в этом разграничении?

• Чем различаются образ автора и ОР? Что общего у этих категорий?

• Каковы лингвистический и филологический аспекты понятия языковой личности?

• Каковы филологические типы языковой личности и как они соотносятся с образом автора и ОР?

Глава I

ОБРАЗ РИТОРА И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОВЕТСКОЙ СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЫ

1.

ПОНЯТИЕ ОБРАЗА РИТОРА

Выбор термина. Наше понятие ОР развивает теорию образа автора В.В. Виноградова и традиционную риторическую категорию ОР. Чтобы обосновать выбор термина и понятия, нужно соотнести их с имеющимися в науке сходными понятиями и концепциями.

В современном речеведении особенно актуальны два принципа: изучать речь в связи с говорящим и – с условиями ее возникновения и осуществления. Рассмотрим близкие ОР понятия, так или иначе учитывающие данные принципы и применяемые для описания советской словесной культуры. Это: политический (идеологический) дискурс, сверхтекст, риторический идеал.

Дискурс. Анализ советского политического дискурса связан прежде всего с работами П. Серио [Seriot. 1985; Серио 1993; 1999а; 19996 и др.]. Это серьезное исследование привело автора, кроме всего прочего, к двум принципиально важным выводам. Во-первых, П. Серио показал несостоятельность взгляда на «советский язык» (или вообще на политические пропагандистские языки, так называемые langues de bois – деревянные языки), как на абсолютно ритуализованный, ничего не сообщающий «квазиязык». Этот взгляд сформировался под влиянием оруэлловского образа «новояза» и во многом отразил априорно негативную (можно сказать интеллигентскую) позицию исследователя-лингвиста, описывающего «тоталитарный язык». Во-вторых, по П. Серио, советский политический дискурс не гомогенен, не замкнут на себе, а, напротив, гетерогенен, внутренне диалогичен, имплицитно включает в себя Другого (об этом речь пойдет и в нашем пособии).

Вместе с тем подход П. Серио в определенной степени и ограничен. Он сугубо синхроничен и не описывает развития, динамики явления (материал к тому же представляет только послесталинскую словесность и только в жанре доклада). Но более важно другое: цель этого исследования – не только проникновение в материал, но и совершенствование исследовательских процедур анализа дискурса на типологически и лингвистически необычном материале. П. Серио признает, что «присутствие» языка в дискурсе весьма значительно» [Серио 19996: 337]. Это значит, что русский советский материал все же чужой для дискурсивного анализа, и говорить об адекватности последнего можно довольно условно. Здесь уместно вспомнить критику М.М. Бахтиным «теорий выражения»: «Переживание – выражаемое и его внешняя объективация созданы, как мы знаем, из одного и того же материала. Ведь нет переживания вне знакового воплощения. С самого начала, следовательно, не может быть и речи о принципиальном качественном отличии внутреннего и внешнего. Но, более того, организующий и формирующий центр находится не внутри (т.е. не в материале внутренних знаков), а вовне. Не переживание организует выражение, а, наоборот, выражение организует переживание, впервые дает ему форму и определенность направления» [Волошинов 1993: 93]. Это рассуждение вполне применимо к объекту описания и метаязыку: адекватность описания определяется метаязыком, предельно точно моделирующим материал.

Термин же и понятие «дискурс» появились из описания материала и в лингвистическом, и в филологическом отношении очень отличном от русского и тем более советского. Это, конечно, не значит, что данный термин неприменим к нашему материалу. Это лишь значит, что для недостаточно изученного материала разумно в первую очередь вырабатывать свой, точнее описывающий его метаязык. А затем более эффективным будет и применение иных метаязыков.

Вообще надо заметить, что в подавляющем большинстве современных отечественных работ речеведческого характера термин «дискурс» употребляется хаотично и в разнообразных значениях: «речевая деятельность», «речь», «текст», «речевое поведение», «совокупность текстов, массив», «словесность», «модель-образец» и т.п. Единственный смысл таких употреблений – подчеркнуть приобщенность к западной традиции. В итоге этот русский термин десемантизировался и стал обозначать речь во всех аспектах (а часто и язык), что приблизило его к исконному французскому значению термина, но не прибавило смысла его русскому употреблению.

Во многом способствует прояснению термина работа М.Я. Дымарского, в которой «дискурс» понимается в соответствии с известным определением Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1990: 136—137]. М.Я. Дымарским понятия «текст» и «дискурс» разведены следующим образом: «…дискурс, в отличие от текста, неспособен накапливать информацию. Дискурс, в сущности, лишь способ передачи информации, но не средство ее накопления и умножения; дискурс не является носителем информации» [Дымарский 1998: 23]. Дискурсу присуща процессность, а текст – это результат дискурсивного процесса: «В конечном итоге это означает, что текст на порядок сложнее дискурса (во всяком случае художественный), ибо он представляет собой «упакованную» коммуникацию, включая в свернутом виде не только все элементы коммуникативного акта, но и сигналы для их дешифровки. Но это ни в коем случае не означает, что текст является дискурсом. Дискурс в филогенезе предшествует тексту, подобно тому как диалог предшествует монологу, а речь – языковой системе» [Дымарский 1998: 24]. Таким образом, текст, обладающий воспроизводимостью, является фактом словесной культуры; дискурс, принципиально невоспроизводимый, не является.

Итак, термин «дискурс» в современном употреблении хаотичен и многозначен. Кроме того, он ориентирован на западную научную традицию и соответствующий материал. И, наконец, он неприемлем для изучения фактов советской словесной культуры, как культуры прошлого. Следовательно, употребление этого термина может не прояснить, а скорее затемнить наш материал, изученный к тому же еще недостаточно.

Сверхтекст. Это понятие для описания «русского тоталитарного языка советской эпохи» предложила Н.А. Купина [Купина 1995]. Оно «родилось» из анализа отечественной словесности и в определенной степени ближе к описываемому материалу, чем «дискурс».

Ближе оно и к предлагаемому нами понятию ОР. «Сверхтекст – совокупность высказываний, текстов, ограниченная темпорально и локально, объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и адресата, особыми критериями нормального и анормального. Рассматриваемый сверхтекст обладает категориальной спецификой» [Купина 1995: 53].

Сверхтекст – продукт речевой деятельности, ОР – инициатор деятельности и творец этого продукта. В этом их типологическое различие. Черта, сближающая понятия сверхтекста и ОР и обеспечивающая весьма значительную степень их адекватности материалу, – нормативность, формирующая в качестве объекта исследования факты культуры. В приведенном определении эта черта выражена несколько имплицитно («особые критерии нормального и анормального»). Но сверхтекст тоталитарного языка составляют отрывки из прецедентных текстов, прошедшие строгий лексикографический и идеологический отбор.

В современном речеведении особенно актуальны два принципа: изучать речь в связи с говорящим и – с условиями ее возникновения и осуществления. Рассмотрим близкие ОР понятия, так или иначе учитывающие данные принципы и применяемые для описания советской словесной культуры. Это: политический (идеологический) дискурс, сверхтекст, риторический идеал.

Дискурс. Анализ советского политического дискурса связан прежде всего с работами П. Серио [Seriot. 1985; Серио 1993; 1999а; 19996 и др.]. Это серьезное исследование привело автора, кроме всего прочего, к двум принципиально важным выводам. Во-первых, П. Серио показал несостоятельность взгляда на «советский язык» (или вообще на политические пропагандистские языки, так называемые langues de bois – деревянные языки), как на абсолютно ритуализованный, ничего не сообщающий «квазиязык». Этот взгляд сформировался под влиянием оруэлловского образа «новояза» и во многом отразил априорно негативную (можно сказать интеллигентскую) позицию исследователя-лингвиста, описывающего «тоталитарный язык». Во-вторых, по П. Серио, советский политический дискурс не гомогенен, не замкнут на себе, а, напротив, гетерогенен, внутренне диалогичен, имплицитно включает в себя Другого (об этом речь пойдет и в нашем пособии).

Вместе с тем подход П. Серио в определенной степени и ограничен. Он сугубо синхроничен и не описывает развития, динамики явления (материал к тому же представляет только послесталинскую словесность и только в жанре доклада). Но более важно другое: цель этого исследования – не только проникновение в материал, но и совершенствование исследовательских процедур анализа дискурса на типологически и лингвистически необычном материале. П. Серио признает, что «присутствие» языка в дискурсе весьма значительно» [Серио 19996: 337]. Это значит, что русский советский материал все же чужой для дискурсивного анализа, и говорить об адекватности последнего можно довольно условно. Здесь уместно вспомнить критику М.М. Бахтиным «теорий выражения»: «Переживание – выражаемое и его внешняя объективация созданы, как мы знаем, из одного и того же материала. Ведь нет переживания вне знакового воплощения. С самого начала, следовательно, не может быть и речи о принципиальном качественном отличии внутреннего и внешнего. Но, более того, организующий и формирующий центр находится не внутри (т.е. не в материале внутренних знаков), а вовне. Не переживание организует выражение, а, наоборот, выражение организует переживание, впервые дает ему форму и определенность направления» [Волошинов 1993: 93]. Это рассуждение вполне применимо к объекту описания и метаязыку: адекватность описания определяется метаязыком, предельно точно моделирующим материал.

Термин же и понятие «дискурс» появились из описания материала и в лингвистическом, и в филологическом отношении очень отличном от русского и тем более советского. Это, конечно, не значит, что данный термин неприменим к нашему материалу. Это лишь значит, что для недостаточно изученного материала разумно в первую очередь вырабатывать свой, точнее описывающий его метаязык. А затем более эффективным будет и применение иных метаязыков.

Вообще надо заметить, что в подавляющем большинстве современных отечественных работ речеведческого характера термин «дискурс» употребляется хаотично и в разнообразных значениях: «речевая деятельность», «речь», «текст», «речевое поведение», «совокупность текстов, массив», «словесность», «модель-образец» и т.п. Единственный смысл таких употреблений – подчеркнуть приобщенность к западной традиции. В итоге этот русский термин десемантизировался и стал обозначать речь во всех аспектах (а часто и язык), что приблизило его к исконному французскому значению термина, но не прибавило смысла его русскому употреблению.

Во многом способствует прояснению термина работа М.Я. Дымарского, в которой «дискурс» понимается в соответствии с известным определением Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1990: 136—137]. М.Я. Дымарским понятия «текст» и «дискурс» разведены следующим образом: «…дискурс, в отличие от текста, неспособен накапливать информацию. Дискурс, в сущности, лишь способ передачи информации, но не средство ее накопления и умножения; дискурс не является носителем информации» [Дымарский 1998: 23]. Дискурсу присуща процессность, а текст – это результат дискурсивного процесса: «В конечном итоге это означает, что текст на порядок сложнее дискурса (во всяком случае художественный), ибо он представляет собой «упакованную» коммуникацию, включая в свернутом виде не только все элементы коммуникативного акта, но и сигналы для их дешифровки. Но это ни в коем случае не означает, что текст является дискурсом. Дискурс в филогенезе предшествует тексту, подобно тому как диалог предшествует монологу, а речь – языковой системе» [Дымарский 1998: 24]. Таким образом, текст, обладающий воспроизводимостью, является фактом словесной культуры; дискурс, принципиально невоспроизводимый, не является.

Итак, термин «дискурс» в современном употреблении хаотичен и многозначен. Кроме того, он ориентирован на западную научную традицию и соответствующий материал. И, наконец, он неприемлем для изучения фактов советской словесной культуры, как культуры прошлого. Следовательно, употребление этого термина может не прояснить, а скорее затемнить наш материал, изученный к тому же еще недостаточно.

Сверхтекст. Это понятие для описания «русского тоталитарного языка советской эпохи» предложила Н.А. Купина [Купина 1995]. Оно «родилось» из анализа отечественной словесности и в определенной степени ближе к описываемому материалу, чем «дискурс».

Ближе оно и к предлагаемому нами понятию ОР. «Сверхтекст – совокупность высказываний, текстов, ограниченная темпорально и локально, объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и адресата, особыми критериями нормального и анормального. Рассматриваемый сверхтекст обладает категориальной спецификой» [Купина 1995: 53].

Сверхтекст – продукт речевой деятельности, ОР – инициатор деятельности и творец этого продукта. В этом их типологическое различие. Черта, сближающая понятия сверхтекста и ОР и обеспечивающая весьма значительную степень их адекватности материалу, – нормативность, формирующая в качестве объекта исследования факты культуры. В приведенном определении эта черта выражена несколько имплицитно («особые критерии нормального и анормального»). Но сверхтекст тоталитарного языка составляют отрывки из прецедентных текстов, прошедшие строгий лексикографический и идеологический отбор.