Кликнул Нерион, царь Энгоми, на помощь всех своих подданных, позвал соседей, пообещав честную долю в добыче, собрал данов, и лукка, и минава, и нелюбимую родню ахиява позвал. А советники подсказали – открыть сокровищницу, снестись через торговцев-лукка с родичами за северным морем, с Арцавой Лукка, и привести «вольные кинжалы», каких после падения Хаттуши в тех краях стало вдосталь… наемники берут недешево, но – стоят того. Особенно перед битвой, которая решит судьбу царства.

– Так слово Нериона из Энгоми дошло до тарденне Цирнаттависа, – ухмыльнулся высокородный военачальник, – а я не был тогда связан договором и согласился сплавать на Медный остров. С несколькими дружками.

– «Несколько» – это сотен двадцать? – спросил только что зачисленный в отряд Акиром.

– Меньше. Тогда всего двенадцать было, и снаряжены похуже нынешнего. Проигрались.

– В бабки или в «смерть царя»? – фыркнул кто-то.

– Пожалуй, в «смерть царя», – подумав, кивнул тарденне. – Перед тем нанял нас князь Итакумара для осады Майтене. Не нас одних, ну не о том разговор… Много у Итакумары недругов оказалось, осада затянулась, в спину ударили. Князь откупился, а «вольных кинжалов» в плен не берут – выкупа за нас дать некому, а рабы из воинов плохие, строптивые. Отпустили и даже оружие при себе разрешили оставить, у кого поплоше. Но вот броню и шлемы там у Майтене почти все скинули… Не повезло. С нашим ремеслом случается, для новеньких напоминаю: везение – хорошо, но и невезение еще не повод глотку себе резать. Вчера ты, сегодня тебя, а завтра, коли жив будешь, еще посмотрим, кто кого.

Тарденне Цирнаттавис привел к Нериону копейщиков и стрелков, матерых вояк, пораженьями и победами закаленных в усобицах Арцавы и Хаттуши. Вовремя привел, через полмесяца в восточном заливе появились вражьи паруса. Властитель Мицра, да не будет ему здоровья, силы и благополучия, самолично не стал заниматься Медным островом, перепоручил своему верному псу – Ахмушу, наместнику Ханаана. Ахмушу поход организовал, но сам остался дома, а начальником поставил своего сына Тутмушу.

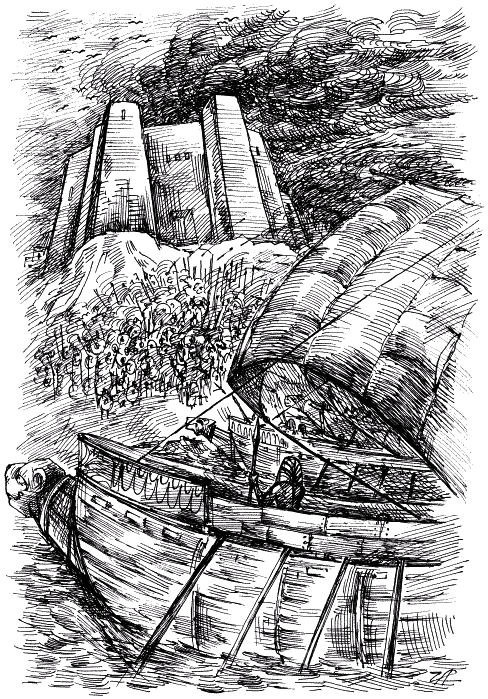

Соседи Нериона прислали в Энгоми слова о дружбе и согласии, подкрепив их некоторым числом воинов – кто больше, кто меньше. Родня-ахиява не прислала ни воинов, ни слова; обозвав их трусливыми шакалами, Нерион подсчитал, сколько же войска собрал Медный город, потом пересчитал вражьи паруса – и воспрянул духом. Сорок сотен данов – тридцать две строевых башенных[1] и восемь «безбашенных», волков морского разбоя, предпочитающих проворство тяжелой броне; сорок семь сотен ополченцев-лукка и тринадцать сотен застрельщиков-минава; да еще наемный отряд «вольных кинжалов», двенадцать сотен Цирнаттависа, – и против них всего шесть с небольшим десятков кораблей, на которых шестьдесят-то сотен воинов разместить можно, а семьдесят уже никак!

Выстроив против узкого корабельного строя четыре ряда закованных в башенные панциря данов, Нерион поставил во вторую линию лукка, на фланги – быстроногих минава и данов-пиратов, а в тылу разреженной цепочкой – стрелков Цирнаттависа, которых на всякий случай прикрывали копейщики. И когда корабли Тутмушу ринулись на берег, словно таран на штурм крепостных ворот – стрелки начали бить по кораблям, а пехота неспешно двинулась навстречу. Люди Тутмушу пытались отвечать тем же, и хотя луки Мицра мощнее тех, что были у минава и «вольных кинжалов», но на каждый их выстрел приходилось четыре или пять ответных, а на берегах Зеленого моря добрую броню, кроме вождей, имеют лишь такие, кто ходит в ближний бой, и то не все. У лучников ее всяко почти не водилось… Скоро стрелкам не осталось работы: одни прятались за высокими носами львиноголовых кораблей и лишь изредка рисковали высунуться, другие – наложив стрелу на тетиву, следили и ждали, когда такой вот рисковый малый высунется достаточно надолго.

Основной бой вела пехота.

Башенные.

Великолепные поединщики, плечом к плечу они дрались хуже, но мощные панцири из полос кованой бронзы и жесткого смоленого холста надежно держали удар, а длинные колющие мечи знаменитой красной бронзы пронзали вражеские чешуйчатые брони и оплечья. Что могло противостоять им, зовущим себя последними наследниками златообильной Микаши?

Один на один, и даже звено на звено – даны одолели бы без особых хлопот. В строевом бою многих сотен решает не сила, но сплоченность, слаженность, упорство, боевой дух. И когда над белыми стенами Энгоми показался дым, причем дым очень явственный, «завтра в этом городе будет пировать одно воронье!» – подданные Нериона изрядную часть своего духа утратили.

Нет, это само по себе еще не решило исход битвы, панцирники-даны яростно давили и в нескольких местах оттесняли врагов к самым кораблям, а пираты-абордажники умудрились забраться на крайнее с юга судно, перерезать всех стрелков и поджечь, надеясь, что ветер перекинет огонь на соседние корабли… много сделали они.

Но этого оказалось недостаточно.

И когда дрогнул северный край данов и Нерион самолично повел туда, заходя сбоку, полдюжины боевых колесниц – больше в Медном городе просто не было, – этого тоже оказалось недостаточно. Потому что изрядно прореженное, войско Тутмушу сохранило порядок и осталось войском… а воины Энгоми потеряли самых стойких, остальные же, видя разоренный город и тело павшего в бою царя, утратили желание сражаться. А единственный, чей строй сохранил силы и присутствие духа, тарденне Цирнаттавис, был в Алашии чужаком, которому лишь его «вольные кинжалы» и подчинялись. Явного наследника у Нериона нет, битва проиграна – для чего пришлым наемникам рисковать жизнью дальше?

– Ночью я говорил с остатками знати Энгоми, а утром пришел в лагерь Тутмушу и заключил мир. Взять нас на службу Тутмушу не пожелал, а может, не мог без ведома отца, и пока он разбирался с Медным городом – «вольные кинжалы» ушли со всем, что имели, ничего не оставили.

– Еще и прихватили кой-чего по дороге, – добавил звеньевой, – чтоб не так скучно идти было.

– А после вернулись в Арцаву, – продолжил тарденне. – Там для нас снова нашлось дело, славу эта битва нам не испортила. Проиграли-то не мы, а Нерион. Мы же вышли из дела почти без потерь и сохранили свое. Для людей понимающих это получше выигранной битвы, где треть войска легла трупами и тяжелоранеными, а у Тутмушу оно так и получилось…

– Но ведь он взял Алашию?

– Взял. Потом, говорят, когда вернулся, отец его на новую войну отправил, в Двуречье. Приказ выполнен, потери не посчитали чрезмерными, значит, справился. А что через год присланного из Мицра наместника алашийцы на куски порвали и теперь снова сами по себе, так в том не Тутмушу вина.

Сидящие у костра загомонили, в общем вполне соглашаясь с тарденне. Военное дело – одно, а искусство выжимать дань из покоренной земли так, чтобы она при этом не стала непокорной, – совсем другое… и хвала Солнцеликой Вурусему – им, «вольным кинжалам», наемным воякам, об этом не нужно заботиться. Пусть у других голова болит.

– Тарденне… – начал щербатый звеньевой и вдруг замялся.

– Что?

– А что же с Энгоми тогда приключилось? Кто его взял и сжег? Мы-то думали тогда на Тутмушу, мол, загодя отрядил засадный отряд, потому у него и сил меньше против Нерионовых было, что часть как-то обошла ползком по скалам и, пока они там на веслах в заливе кружились, захватила город…

– Не, не было такого, – мотнул головой Акиром. – Мы бы знали. Не до битвы, так уж точно после. Тутмос-то молчун, но его ближники непременно проболтались бы.

Цирнаттавис кивнул.

– Я и сам сперва решил, что это хитрость Тутмушу. Только не складывалось. Если б все на суше происходило, другое дело, но он же ПРИПЛЫЛ со своим войском из-за моря! А незаметно великих сил по морю не переправить, заметят не на подходе, так при высадке. В Алашии же при каждой удобной бухточке селение стоит, которое морем и промышляет, когда рыбалкой, а когда и разбоем. В стороне от бухточек к берегу разве что лодка пристать может, а на лодках далеко не уплывешь и много тоже не возьмешь. Да и козопасы вокруг Медного города все тропинки-закутки знают, не спрячешь там заранее войска, чтобы не заметили… а Нерион наблюдателей выставлял, точно помню.

– Выставлял, – насмешливо подтвердил голос из темноты, – и наблюдатели дело знали туго. За морем так следили, не то что корабль – чайка незамеченной не прошмыгнула бы.

Говоривший шагнул к костру – рослый, массивный, рыжебородый, на груди богатая пектораль с опалами и лазурью, на поясе шесть золотых пластин, рукоять железного кинжала сверкает крупным рубином. Эритросфен, начальник крыла Полумесяца, вообще любил все ценное и блестящее, он даже панцирь, шлем и копье приказал вызолотить, чтоб сверкало. «И пусть у врагов слюнки капают», – ухмылялся он. Как там враги – трудно сказать, а друзья нередко дразнили великана Сорокой. Он почти не обижался.

– Ты меня удивил, – признался тарденне. – Я думал, ты из Арцавы Карки.

– В Карии я с парнями пришел к тебе на службу, верно. И родня у меня там есть, дальняя, правда, – кивнул Эритросфен. – Все так, только и сам я, и почти все мои ребята – с Медного острова.

– Тогда рассказывай дальше. А то тут сидим-гадаем насчет той битвы под Энгоми…

– Можно и рассказать. – Не любивший сидеть на корточках Сорока положил на землю чей-то щит, бросил сверху плащ и, сочтя сиденье достаточно удобным, опустился на него. – Красоты битвы пускай те расписывают, кто там сам дрался. А я скажу – почему…

Богатый остров Аласия. Невеликий, но богатый. Вот с тех пор, как небожители подарили людям секрет извлечения из камней звонкой меди, так и стал богатым, потому что правильных камней на нем немало. В давние времена пришли туда пронырливые минойцы и покорили местных дикарей-козопасов, но вскоре одичали и сами, а от медных карьеров их оттеснили более успешные и удачливые вроде лувийцев, искусных в ремеслах и торговле. Потом с дальнего северо-запада приплыли воинственные данайцы и стали владеть Медным островом по праву копья. В больших и малых селениях стало законом их слово, а с доходов минойцев и лувийцев правителям-данайцам принадлежала теперь крепкая доля.

Хотели минойцы и лувийцы отдавать чужакам такую долю? Может, и не хотели, да кто ж их спрашивал. Когда-то противились. Когда-то крепко воевали – и падали в кровавую грязь под копьями подобных крепостным башням данайцев в тяжелых панцирях-пиргоскафах. В конце концов договорились и жили если не в дружбе, то в согласии – кому, сколько и за что. И за добычей вместе ходили, на берегах Зеленого моря ее немало, когда знаешь, где и как взять.

Потом, поколения два тому назад, новые чужаки объявились на острове – ахейцы. Данайцам близкая родня, да из той, видать, родни, которую лишний раз и видеть не хочется. Пустить их на свободные места пустили, построили себе ахейцы сколько-то селений и в морские набеги не раз вместе с данайцами и минойцами ходили; а вот доли в добыче меди и плавке бронзы им не давали, не хотели данайцы делиться своим достоянием, и лувийцы не собирались уступать его без боя…

– Свободные земли, ха! – зло буркнул Эритросфен. – Пустоши, где сперва люди весь лес свели, а потом козы выжрали траву до камня. Вот туда и пустили, живите, мол, родичи дорогие, и не взыщите, коли что не так.

Ладно, деды наши не от великого богатства и не от нечего делать всем народом в плаванье пустились. Некуда возвращаться было. Нашли уголок, зубами вцепились, только бы обрести новый дом. Втридорога у соседей зерно закупали, родовые мечи в переплавку пустили, чтоб лемехи для плугов сделать… Кое-как выжили. На морской промысел вместе ходили и добытое честно делили, это правда, и рыбу никто не мешал ловить.

Только пастбища – у минойцев, медь – у лувийцев, а дань со всего хозяйства и главные богатства – у данайцев. И не поспоришь: попробовали разок, так ведь их больше, снаряжены получше и друг за друга встанут, привыкли за столько веков. Никогда наша Аполлония не встала бы вровень не то что с Энгоми – с ближайшими к Медному городу селениями, которые даже стен не имели.

А потом владыке Айгюпты захотелось взять остров под себя…

– И вы послали дары, сказали «вот они мы, приходи бери»? – проговорил звеньевой Урцукертанарис.

«Вольные кинжалы» рассмеялись, и Сорока один из первых.

– Не быть тебе владыкой Черной земли. И даже архонтом Аполлонии не быть. Тому же басилею Нериону сколько раз прямо говорили: отдай долю, медью и скотом, чтобы мы могли вести хозяйство и крепко жить, а не выживать на грани голода. За это ахейцы принесут Энгоми клятву верности, и если вдруг Медному городу понадобится войско – Аполлония даст воинов, сколько надо, столько и даст. Хоть в море, хоть на суше.

– Отказал?

– Сделал вид, что не слышит. Морда спесивая. Мол, к чему мне ваши голодранцы, у меня воинов вдосталь. И даже когда приперло, когда весть пришла – готовится вторжение! из Айгюпты, где воинов больше, чем в Аласии козопасов! – Нерион звал на помощь всех, до кого докричаться мог, обещал долю в добыче… и ничего сверх того. Много в таком сражении можно взять добычи, а?

– Смотря кого добудешь, – заметил Цирнаттавис, – вот с некоего Сороки можно взять и золотишка, и камней самоцветных…

На этот раз «вольные кинжалы» хохотали долго и искренне.

– Тарденне, ты великий военачальник, – наконец проговорил Эритросфен. – Уже догадался, а?

– Я-то догадался, но ты все равно рассказывай.

До последнего архонты Аполлонии надеялись, что получат ответ. Ответ «да», короткий торг насчет размеров «медной доли» и межи дозволенных ахейцам пастбищ, и войско Аполлонии явилось бы под Энгоми, чтобы копьями и мечами защищать этот ответ, основу будущего благополучия города и народа. Двадцать сотен ахейских копьеносцев, взойдя на весы воинской удачи, вполне могли превратить поражение в победу.

Чье поражение? Того, кто даст ответ.

Они с охотой поддержали бы спесивца Нериона, переломи он свою гордыню и дай «младшей родне» получить свой кусок лепешки с медом. Они без тени сомнений поддержали бы чужака Яхмоса, если бы тот оказался к ним благосклоннее данайской родни.

До последнего архонты Аполлонии, собрав фратрию и держа наготове корабли, ждали ответа: куда и к кому вести подмогу. Не дождались.

И тогда Эритросфен, опытный в пиратских набегах вожак, которого ахейская фратрия недавно избрала главой, сказал: раз ни Нерион, ни Яхмос не хотят отдавать союзникам ничего, кроме военной добычи, – вот за ней мы под Энгоми и сходим.

Военная добыча – это то, что воину удается добыть у врага. Раз уж ахейцам предстояло самим выбирать врага, стоило выбрать такого, у кого добычи побольше.

Где под Энгоми можно взять побольше добычи? В самом Энгоми.

– А если бы Нерион остался в городе и держал стены?

– Тогда это был бы не Нерион, – пожал плечами Сорока. – Он последние годы только о том и твердил, мол, я уже немолод, а ничего достойного в жизни не совершил, под Трою и то опоздал. Будь басилеем Энгоми кто другой, может, Медный город и не стал бы переть на рожон, ведь что такое Айгюпта, а что мы. Нет, он давно мечтал о «славном сражении», а значит – войско в чистое поле, стройными рядами, копья наперевес, военачальник в развевающемся плаще на колеснице… Знаешь, тарденне, Нерион ведь наверняка умер счастливым, неважно, что проиграл, – зато мечта сбылась!

– И все-таки мечты мечтами, а приведи Тутмушу войско посильнее…

– Окажись оно настолько сильнее, чтобы басилей Нерион заперся в стенах и нос наружу не смел показать, – мы бы радостно прислали к Тутмосу гонцов: «вот они мы, повелитель, верные слуги Айгюпты, как обещали, пришли на помощь против мятежников». И все в Аласии, кто не пошел за Нерионом, а их оставалось не так мало, скоро сделали бы то же самое. Потому как что такое мы – а что такое великая и победоносная Айгюпта; и на стороне победителя оказаться разумно, даже если великой добычи и не ожидается.

Но случилось так, как случилось.

Видя, что войско Тутмоса числом уступает его силам, басилей Нерион вышел из Медного города навстречу захватчику. Несколько часов строились в боевой порядок ханаанские корабли, несколько часов терпеливо ждало на солнцепеке войско Энгоми.

Несколько часов с городских стен любопытные следили за происходящим внизу, на берегу. На восточной стене втиснуться было некуда.

Ну а западная стена Медного города осталась пустой. Никто и подумать не мог, что опасность может угрожать городу откуда-либо еще, кроме как от войска Айгюпты. Несколько заранее подосланных людей, нож под ребро разобиженного на весь свет стражника у ворот (они там на великую битву смотрят, а я тут стой без толку…), тихо вошедшие в пределы белостенного Энгоми волки морского разбоя, в котором ахейцы не слишком уступали данайцам… Внизу еще ничего не началось, а Медный город уже пал под ноги захватчикам. Грабили тихо и споро, пленников с собой не вели, сразу сгоняли в дома покрепче и запирали внутри, пусть сидят – не до них. Главная добыча, царская добыча, в басилеевом акрополе; сколько-то охраны там осталось, но они тоже ничего не ждали и ничего не успели сделать.

Когда там, внизу, воины Тутмоса начали высаживаться с кораблей – наверху, в Медном городе, налетчики Эритросфена заканчивали выносить самое ценное. Сердце кровью обливалось, – бросать столько добра, но распоряжались люди опытные, которые умели унести ноги, не падая под грузом награбленного. На прощанье, отвлекая погоню, подожгли город.

– Чем, наверное, и принесли победу Тутмосу, – завершил Сорока. – Но тогда нас это не заботило. Одолеет Айгюпта – и ладно, одолеет Нерион – снаряжаем корабли и уходим в Карию, с полными-то мешками нас там приняли бы как родных, да у многих и были если не родные, так друзья-знакомцы. Через год, когда присланного из Айгюпты наместника Мемнона забили камнями, мы именно так и сделали. Кто в грядущей смуте верх возьмет, поди угадай, но нам, спалившим Медный город, дружить в Аласии уже не с кем. Пока власть крепка была – терпели, а в усобице точно добром не кончилось бы.

– Скажи, Сорока, – голос тарденне оставался ровным, – а почему ты вообще решил пойти ко мне под начало? Почему собственный отряд не водишь? Ты смог бы. И людей у тебя хватало, у меня с самого начала меньше было.

– Это ты меня спрашиваешь или им объясняешь? – фыркнул рыжий великан. – Я мог водить свой отряд «вольных кинжалов», верно. Твое имя громче, но пара громких побед – и обо мне услышали бы.

Только я свой предел знаю. В бою могу вести и сотню, и целое крыло, хоть в море, хоть на суше. Крепостные премудрости тоже разумею. А вот против кого сражаться и почему, решать такое – уже не по мне. Там, в Аполлонии, архонты были, они знали. Здесь знаешь ты. Мне подходит. Ты не выигрываешь всех битв, тарденне, но ты даже в поражении умеешь сохранять отряд и свое имя.

Так что пусть лучше князья и иные охочие до ратной славы знают тарденне Цирнаттависа, а не Сороку-Эритросфена, за которым главной доблести – дым над белостенным Энгоми.

– Это ты других убеждаешь или себя? – проговорил тарденне.

Эритросфен пожал плечами.

Рыжее пламя с хрустом пожирало последние ветви.

Татьяна Минина

– Но, мой басилевс! Она доказала, что способна на убийство! Вспомните Абсирта, Талоса, вспомните Пелия, наконец!

Лицо Ясона медленно багровеет. Гневом набухает вена на лбу. О мой возлюбленный, как ты прекрасен в своей ярости.

– Что болтаешь?! Да, Медея способна убить ради меня! Так как же она может убить моих детей?! Наших детей…

Голоса словно отдаляются, громче них звук крови, бегущей по моим венам. Спасибо тебе, любимый, за веру в меня. Я рядом, совсем рядом, в том же зале проклятого коринфского дворца. И в то же время я далеко, в мире теней, зыбких грез и забытья. Этот мир близко, на расстоянии руки, но тех, кто находится в нем, нельзя видеть человеческими глазами. Живые попадают сюда лишь в снах или в пророческом экстазе. За редким исключением. Я одно из них, благодарю тебя, мать Геката, богиня черной луны и ночного колдовства, моя покровительница. Потому и стучит так звонко сердце, потому и слышен шум крови – живые звуки гремят здесь, как громы Зевса в мире людей.

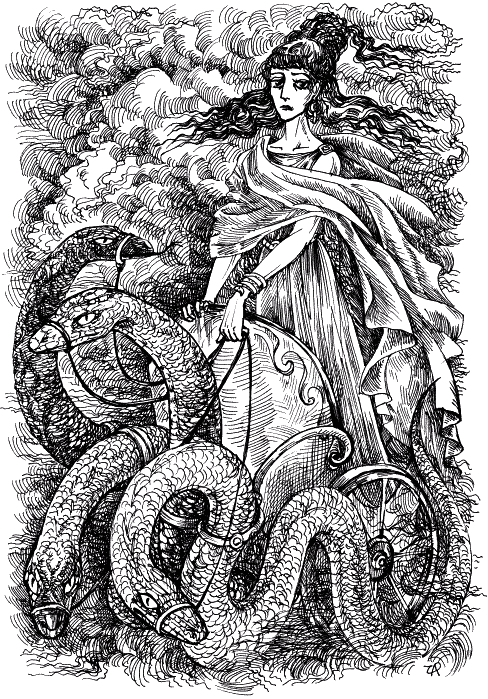

Не открой мне Геката доступ в зыбкий мир черной луны, лежала бы я сейчас на площади. Мертвая, как Меррер и Ферет. Вместо этого я стою на колеснице богини, запряженной крылатыми змеями. Змеи недовольно шипят и слегка извиваются, им не по душе повиноваться смертной, но воля Гекаты подчинила их мне на время. Тела Меррера и Ферета в колеснице у моих ног. Кровь на поношенных хитонах из богатой ткани, лица в грязи. Искаженный рот Меррера. Ужас в глазах Ферета. Не знаю, суждено ли мне когда-нибудь умереть, но остывающие лица сыновей я буду помнить даже после смерти. Наших с Ясоном сыновей.

Я трогаю поводья, шепчу заклинание, и змеи, яростно шипя, выносят меня из мира черной луны в мир живых…

Сколько лет назад он впервые увидел этот сон? Чернокудрая женщина, не старая, не молодая, словно время перестало быть властно над ней в дни ее зрелого расцвета. Строгий профиль, ясно видны завитки волос на лбу и виске, нос с горбинкой, изящный подбородок. Руки стискивают поводья колесницы так, что аж костяшки побелели. Георгию двенадцать лет, и он прежде всего думает о том, как же можно запрячь змей, как на них держится упряжь? А потом женщина поворачивается к нему, и он видит, что она напряжена как струна. Прикусила нижнюю губу, нет, прокусила ее так, что появилась капелька крови. Женщина не чувствует боли, ей не до того, а красная капля никак не упадет вниз…

На чердаке старого бабушкиного дома царит духота, несмотря на тень. Он выстроен совсем недалеко от моря, окруженный оливковыми зарослями, а если высунуть голову в чердачное окно, видны холмы, поросшие кипарисами. Георгий проводит здесь каждое лето и уже пресытился горячим воздухом и блестящей бирюзой теплого моря. Может, на чердаке найдется что-нибудь интересное?

Мальчик берет верхнюю из небрежно сваленных в углу книг. Отец с детства приучал: «Не знаешь, чем заняться, – возьми что-нибудь почитать». Дует на обложку и слышит недовольное фырканье – оказывается, рядом спал бабушкин полосатый кот, на которого и полетела пыль. Надо бы почесать котика за ухом, извиниться, не нарочно же его обсыпал, но хищник гордо отмахивается лапой от протянутой руки и удаляется искать покоя в другом углу чердака. Георгий наконец смотрит на обложку: что ему досталось? Буквы выглядят изломанными, лет через пять он узнает, что это стилизация под старый греческий алфавит. «Еврипид. Медея». Можно рыться в куче дальше… нет, пожалуй, надо разобраться с этой находкой.

– Кириа[2] Елена! – Перемазанный чердачной пылью мальчик влетает во двор, где бабушка под навесом занимается засолкой маслин. Вездесущий полосатый кот фыркает с подоконника – сейчас тебе влетит за грязь на лице и одежде! Впрочем, Георгия трудно остановить. – Кириа Елена, это что, детская книжка?

Ему уже двенадцать, и тратить время на детские сказки он не намерен. Переждав бабушкины охи и ахи по поводу своей испачканной персоны, Георгий повторяет:

– Кириа Елена, это детская книжка?

Бабушка разглядывает обложку.

– Не совсем. Твой отец читал уже в колледже. Что-то про злую колдунью.

В колледже учатся уже почти взрослые парни, значит, не стыдно. Георгий прихватывает горсть плодов из корзины и устраивается тут же под навесом с книжкой. Свежие маслины слегка горчат и одновременно отдают виноградом. Кот украл одну и гоняет по утоптанному полу, но мальчик уже погружается в другой мир.

Это случилось где-то рядом, только очень давно. Из чудесной Греции, где рядом с людьми жили кентавры, сатиры и дриады, волшебный золотой овен попал в Колхиду. Колхида, как Георгий узнает позже, – это уже на Черном море, там, где Кавказ. И овен не просто так туда попал, он спасал одного мальчика от врагов. Но это не очень важно, важнее, что овна в Колхиде принесли в жертву богам. А снятую с него шкуру, то есть руно, поместили в священной роще, которую охранял дракон…

Дальнейшему он не очень верит. Не верит сразу, еще до того, как Медея станет приходить в его сны с капелькой крови на прокушенной губе и болью в глазах. Может, потому она и стала его посещать, что он не поверил Еврипиду?

– Дорогой господин профессор… – Сквозь пелену воспоминаний прорвалась явь. Реальность в виде ученой рожи, то есть ученого мужа, ах, простите, дорогой коллега, задумался, не узнал, не ожидал такой чести… В молодости пышущий собственной значимостью господин был рыж, теперь поседел, полысел, господи, какая чушь – совсем не потому я его терпеть не могу… У Георгия запищал коммуникатор: очень вовремя, хороший предлог отделаться от неприятного собеседника.

– Так слово Нериона из Энгоми дошло до тарденне Цирнаттависа, – ухмыльнулся высокородный военачальник, – а я не был тогда связан договором и согласился сплавать на Медный остров. С несколькими дружками.

– «Несколько» – это сотен двадцать? – спросил только что зачисленный в отряд Акиром.

– Меньше. Тогда всего двенадцать было, и снаряжены похуже нынешнего. Проигрались.

– В бабки или в «смерть царя»? – фыркнул кто-то.

– Пожалуй, в «смерть царя», – подумав, кивнул тарденне. – Перед тем нанял нас князь Итакумара для осады Майтене. Не нас одних, ну не о том разговор… Много у Итакумары недругов оказалось, осада затянулась, в спину ударили. Князь откупился, а «вольных кинжалов» в плен не берут – выкупа за нас дать некому, а рабы из воинов плохие, строптивые. Отпустили и даже оружие при себе разрешили оставить, у кого поплоше. Но вот броню и шлемы там у Майтене почти все скинули… Не повезло. С нашим ремеслом случается, для новеньких напоминаю: везение – хорошо, но и невезение еще не повод глотку себе резать. Вчера ты, сегодня тебя, а завтра, коли жив будешь, еще посмотрим, кто кого.

Тарденне Цирнаттавис привел к Нериону копейщиков и стрелков, матерых вояк, пораженьями и победами закаленных в усобицах Арцавы и Хаттуши. Вовремя привел, через полмесяца в восточном заливе появились вражьи паруса. Властитель Мицра, да не будет ему здоровья, силы и благополучия, самолично не стал заниматься Медным островом, перепоручил своему верному псу – Ахмушу, наместнику Ханаана. Ахмушу поход организовал, но сам остался дома, а начальником поставил своего сына Тутмушу.

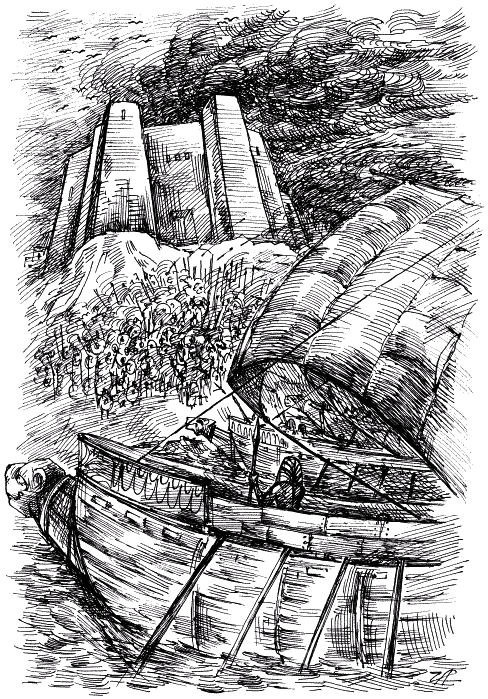

Соседи Нериона прислали в Энгоми слова о дружбе и согласии, подкрепив их некоторым числом воинов – кто больше, кто меньше. Родня-ахиява не прислала ни воинов, ни слова; обозвав их трусливыми шакалами, Нерион подсчитал, сколько же войска собрал Медный город, потом пересчитал вражьи паруса – и воспрянул духом. Сорок сотен данов – тридцать две строевых башенных[1] и восемь «безбашенных», волков морского разбоя, предпочитающих проворство тяжелой броне; сорок семь сотен ополченцев-лукка и тринадцать сотен застрельщиков-минава; да еще наемный отряд «вольных кинжалов», двенадцать сотен Цирнаттависа, – и против них всего шесть с небольшим десятков кораблей, на которых шестьдесят-то сотен воинов разместить можно, а семьдесят уже никак!

Выстроив против узкого корабельного строя четыре ряда закованных в башенные панциря данов, Нерион поставил во вторую линию лукка, на фланги – быстроногих минава и данов-пиратов, а в тылу разреженной цепочкой – стрелков Цирнаттависа, которых на всякий случай прикрывали копейщики. И когда корабли Тутмушу ринулись на берег, словно таран на штурм крепостных ворот – стрелки начали бить по кораблям, а пехота неспешно двинулась навстречу. Люди Тутмушу пытались отвечать тем же, и хотя луки Мицра мощнее тех, что были у минава и «вольных кинжалов», но на каждый их выстрел приходилось четыре или пять ответных, а на берегах Зеленого моря добрую броню, кроме вождей, имеют лишь такие, кто ходит в ближний бой, и то не все. У лучников ее всяко почти не водилось… Скоро стрелкам не осталось работы: одни прятались за высокими носами львиноголовых кораблей и лишь изредка рисковали высунуться, другие – наложив стрелу на тетиву, следили и ждали, когда такой вот рисковый малый высунется достаточно надолго.

Основной бой вела пехота.

Башенные.

Великолепные поединщики, плечом к плечу они дрались хуже, но мощные панцири из полос кованой бронзы и жесткого смоленого холста надежно держали удар, а длинные колющие мечи знаменитой красной бронзы пронзали вражеские чешуйчатые брони и оплечья. Что могло противостоять им, зовущим себя последними наследниками златообильной Микаши?

Один на один, и даже звено на звено – даны одолели бы без особых хлопот. В строевом бою многих сотен решает не сила, но сплоченность, слаженность, упорство, боевой дух. И когда над белыми стенами Энгоми показался дым, причем дым очень явственный, «завтра в этом городе будет пировать одно воронье!» – подданные Нериона изрядную часть своего духа утратили.

Нет, это само по себе еще не решило исход битвы, панцирники-даны яростно давили и в нескольких местах оттесняли врагов к самым кораблям, а пираты-абордажники умудрились забраться на крайнее с юга судно, перерезать всех стрелков и поджечь, надеясь, что ветер перекинет огонь на соседние корабли… много сделали они.

Но этого оказалось недостаточно.

И когда дрогнул северный край данов и Нерион самолично повел туда, заходя сбоку, полдюжины боевых колесниц – больше в Медном городе просто не было, – этого тоже оказалось недостаточно. Потому что изрядно прореженное, войско Тутмушу сохранило порядок и осталось войском… а воины Энгоми потеряли самых стойких, остальные же, видя разоренный город и тело павшего в бою царя, утратили желание сражаться. А единственный, чей строй сохранил силы и присутствие духа, тарденне Цирнаттавис, был в Алашии чужаком, которому лишь его «вольные кинжалы» и подчинялись. Явного наследника у Нериона нет, битва проиграна – для чего пришлым наемникам рисковать жизнью дальше?

– Ночью я говорил с остатками знати Энгоми, а утром пришел в лагерь Тутмушу и заключил мир. Взять нас на службу Тутмушу не пожелал, а может, не мог без ведома отца, и пока он разбирался с Медным городом – «вольные кинжалы» ушли со всем, что имели, ничего не оставили.

– Еще и прихватили кой-чего по дороге, – добавил звеньевой, – чтоб не так скучно идти было.

– А после вернулись в Арцаву, – продолжил тарденне. – Там для нас снова нашлось дело, славу эта битва нам не испортила. Проиграли-то не мы, а Нерион. Мы же вышли из дела почти без потерь и сохранили свое. Для людей понимающих это получше выигранной битвы, где треть войска легла трупами и тяжелоранеными, а у Тутмушу оно так и получилось…

– Но ведь он взял Алашию?

– Взял. Потом, говорят, когда вернулся, отец его на новую войну отправил, в Двуречье. Приказ выполнен, потери не посчитали чрезмерными, значит, справился. А что через год присланного из Мицра наместника алашийцы на куски порвали и теперь снова сами по себе, так в том не Тутмушу вина.

Сидящие у костра загомонили, в общем вполне соглашаясь с тарденне. Военное дело – одно, а искусство выжимать дань из покоренной земли так, чтобы она при этом не стала непокорной, – совсем другое… и хвала Солнцеликой Вурусему – им, «вольным кинжалам», наемным воякам, об этом не нужно заботиться. Пусть у других голова болит.

– Тарденне… – начал щербатый звеньевой и вдруг замялся.

– Что?

– А что же с Энгоми тогда приключилось? Кто его взял и сжег? Мы-то думали тогда на Тутмушу, мол, загодя отрядил засадный отряд, потому у него и сил меньше против Нерионовых было, что часть как-то обошла ползком по скалам и, пока они там на веслах в заливе кружились, захватила город…

– Не, не было такого, – мотнул головой Акиром. – Мы бы знали. Не до битвы, так уж точно после. Тутмос-то молчун, но его ближники непременно проболтались бы.

Цирнаттавис кивнул.

– Я и сам сперва решил, что это хитрость Тутмушу. Только не складывалось. Если б все на суше происходило, другое дело, но он же ПРИПЛЫЛ со своим войском из-за моря! А незаметно великих сил по морю не переправить, заметят не на подходе, так при высадке. В Алашии же при каждой удобной бухточке селение стоит, которое морем и промышляет, когда рыбалкой, а когда и разбоем. В стороне от бухточек к берегу разве что лодка пристать может, а на лодках далеко не уплывешь и много тоже не возьмешь. Да и козопасы вокруг Медного города все тропинки-закутки знают, не спрячешь там заранее войска, чтобы не заметили… а Нерион наблюдателей выставлял, точно помню.

– Выставлял, – насмешливо подтвердил голос из темноты, – и наблюдатели дело знали туго. За морем так следили, не то что корабль – чайка незамеченной не прошмыгнула бы.

Говоривший шагнул к костру – рослый, массивный, рыжебородый, на груди богатая пектораль с опалами и лазурью, на поясе шесть золотых пластин, рукоять железного кинжала сверкает крупным рубином. Эритросфен, начальник крыла Полумесяца, вообще любил все ценное и блестящее, он даже панцирь, шлем и копье приказал вызолотить, чтоб сверкало. «И пусть у врагов слюнки капают», – ухмылялся он. Как там враги – трудно сказать, а друзья нередко дразнили великана Сорокой. Он почти не обижался.

– Ты меня удивил, – признался тарденне. – Я думал, ты из Арцавы Карки.

– В Карии я с парнями пришел к тебе на службу, верно. И родня у меня там есть, дальняя, правда, – кивнул Эритросфен. – Все так, только и сам я, и почти все мои ребята – с Медного острова.

– Тогда рассказывай дальше. А то тут сидим-гадаем насчет той битвы под Энгоми…

– Можно и рассказать. – Не любивший сидеть на корточках Сорока положил на землю чей-то щит, бросил сверху плащ и, сочтя сиденье достаточно удобным, опустился на него. – Красоты битвы пускай те расписывают, кто там сам дрался. А я скажу – почему…

Богатый остров Аласия. Невеликий, но богатый. Вот с тех пор, как небожители подарили людям секрет извлечения из камней звонкой меди, так и стал богатым, потому что правильных камней на нем немало. В давние времена пришли туда пронырливые минойцы и покорили местных дикарей-козопасов, но вскоре одичали и сами, а от медных карьеров их оттеснили более успешные и удачливые вроде лувийцев, искусных в ремеслах и торговле. Потом с дальнего северо-запада приплыли воинственные данайцы и стали владеть Медным островом по праву копья. В больших и малых селениях стало законом их слово, а с доходов минойцев и лувийцев правителям-данайцам принадлежала теперь крепкая доля.

Хотели минойцы и лувийцы отдавать чужакам такую долю? Может, и не хотели, да кто ж их спрашивал. Когда-то противились. Когда-то крепко воевали – и падали в кровавую грязь под копьями подобных крепостным башням данайцев в тяжелых панцирях-пиргоскафах. В конце концов договорились и жили если не в дружбе, то в согласии – кому, сколько и за что. И за добычей вместе ходили, на берегах Зеленого моря ее немало, когда знаешь, где и как взять.

Потом, поколения два тому назад, новые чужаки объявились на острове – ахейцы. Данайцам близкая родня, да из той, видать, родни, которую лишний раз и видеть не хочется. Пустить их на свободные места пустили, построили себе ахейцы сколько-то селений и в морские набеги не раз вместе с данайцами и минойцами ходили; а вот доли в добыче меди и плавке бронзы им не давали, не хотели данайцы делиться своим достоянием, и лувийцы не собирались уступать его без боя…

– Свободные земли, ха! – зло буркнул Эритросфен. – Пустоши, где сперва люди весь лес свели, а потом козы выжрали траву до камня. Вот туда и пустили, живите, мол, родичи дорогие, и не взыщите, коли что не так.

Ладно, деды наши не от великого богатства и не от нечего делать всем народом в плаванье пустились. Некуда возвращаться было. Нашли уголок, зубами вцепились, только бы обрести новый дом. Втридорога у соседей зерно закупали, родовые мечи в переплавку пустили, чтоб лемехи для плугов сделать… Кое-как выжили. На морской промысел вместе ходили и добытое честно делили, это правда, и рыбу никто не мешал ловить.

Только пастбища – у минойцев, медь – у лувийцев, а дань со всего хозяйства и главные богатства – у данайцев. И не поспоришь: попробовали разок, так ведь их больше, снаряжены получше и друг за друга встанут, привыкли за столько веков. Никогда наша Аполлония не встала бы вровень не то что с Энгоми – с ближайшими к Медному городу селениями, которые даже стен не имели.

А потом владыке Айгюпты захотелось взять остров под себя…

– И вы послали дары, сказали «вот они мы, приходи бери»? – проговорил звеньевой Урцукертанарис.

«Вольные кинжалы» рассмеялись, и Сорока один из первых.

– Не быть тебе владыкой Черной земли. И даже архонтом Аполлонии не быть. Тому же басилею Нериону сколько раз прямо говорили: отдай долю, медью и скотом, чтобы мы могли вести хозяйство и крепко жить, а не выживать на грани голода. За это ахейцы принесут Энгоми клятву верности, и если вдруг Медному городу понадобится войско – Аполлония даст воинов, сколько надо, столько и даст. Хоть в море, хоть на суше.

– Отказал?

– Сделал вид, что не слышит. Морда спесивая. Мол, к чему мне ваши голодранцы, у меня воинов вдосталь. И даже когда приперло, когда весть пришла – готовится вторжение! из Айгюпты, где воинов больше, чем в Аласии козопасов! – Нерион звал на помощь всех, до кого докричаться мог, обещал долю в добыче… и ничего сверх того. Много в таком сражении можно взять добычи, а?

– Смотря кого добудешь, – заметил Цирнаттавис, – вот с некоего Сороки можно взять и золотишка, и камней самоцветных…

На этот раз «вольные кинжалы» хохотали долго и искренне.

– Тарденне, ты великий военачальник, – наконец проговорил Эритросфен. – Уже догадался, а?

– Я-то догадался, но ты все равно рассказывай.

До последнего архонты Аполлонии надеялись, что получат ответ. Ответ «да», короткий торг насчет размеров «медной доли» и межи дозволенных ахейцам пастбищ, и войско Аполлонии явилось бы под Энгоми, чтобы копьями и мечами защищать этот ответ, основу будущего благополучия города и народа. Двадцать сотен ахейских копьеносцев, взойдя на весы воинской удачи, вполне могли превратить поражение в победу.

Чье поражение? Того, кто даст ответ.

Они с охотой поддержали бы спесивца Нериона, переломи он свою гордыню и дай «младшей родне» получить свой кусок лепешки с медом. Они без тени сомнений поддержали бы чужака Яхмоса, если бы тот оказался к ним благосклоннее данайской родни.

До последнего архонты Аполлонии, собрав фратрию и держа наготове корабли, ждали ответа: куда и к кому вести подмогу. Не дождались.

И тогда Эритросфен, опытный в пиратских набегах вожак, которого ахейская фратрия недавно избрала главой, сказал: раз ни Нерион, ни Яхмос не хотят отдавать союзникам ничего, кроме военной добычи, – вот за ней мы под Энгоми и сходим.

Военная добыча – это то, что воину удается добыть у врага. Раз уж ахейцам предстояло самим выбирать врага, стоило выбрать такого, у кого добычи побольше.

Где под Энгоми можно взять побольше добычи? В самом Энгоми.

– А если бы Нерион остался в городе и держал стены?

– Тогда это был бы не Нерион, – пожал плечами Сорока. – Он последние годы только о том и твердил, мол, я уже немолод, а ничего достойного в жизни не совершил, под Трою и то опоздал. Будь басилеем Энгоми кто другой, может, Медный город и не стал бы переть на рожон, ведь что такое Айгюпта, а что мы. Нет, он давно мечтал о «славном сражении», а значит – войско в чистое поле, стройными рядами, копья наперевес, военачальник в развевающемся плаще на колеснице… Знаешь, тарденне, Нерион ведь наверняка умер счастливым, неважно, что проиграл, – зато мечта сбылась!

– И все-таки мечты мечтами, а приведи Тутмушу войско посильнее…

– Окажись оно настолько сильнее, чтобы басилей Нерион заперся в стенах и нос наружу не смел показать, – мы бы радостно прислали к Тутмосу гонцов: «вот они мы, повелитель, верные слуги Айгюпты, как обещали, пришли на помощь против мятежников». И все в Аласии, кто не пошел за Нерионом, а их оставалось не так мало, скоро сделали бы то же самое. Потому как что такое мы – а что такое великая и победоносная Айгюпта; и на стороне победителя оказаться разумно, даже если великой добычи и не ожидается.

Но случилось так, как случилось.

Видя, что войско Тутмоса числом уступает его силам, басилей Нерион вышел из Медного города навстречу захватчику. Несколько часов строились в боевой порядок ханаанские корабли, несколько часов терпеливо ждало на солнцепеке войско Энгоми.

Несколько часов с городских стен любопытные следили за происходящим внизу, на берегу. На восточной стене втиснуться было некуда.

Ну а западная стена Медного города осталась пустой. Никто и подумать не мог, что опасность может угрожать городу откуда-либо еще, кроме как от войска Айгюпты. Несколько заранее подосланных людей, нож под ребро разобиженного на весь свет стражника у ворот (они там на великую битву смотрят, а я тут стой без толку…), тихо вошедшие в пределы белостенного Энгоми волки морского разбоя, в котором ахейцы не слишком уступали данайцам… Внизу еще ничего не началось, а Медный город уже пал под ноги захватчикам. Грабили тихо и споро, пленников с собой не вели, сразу сгоняли в дома покрепче и запирали внутри, пусть сидят – не до них. Главная добыча, царская добыча, в басилеевом акрополе; сколько-то охраны там осталось, но они тоже ничего не ждали и ничего не успели сделать.

Когда там, внизу, воины Тутмоса начали высаживаться с кораблей – наверху, в Медном городе, налетчики Эритросфена заканчивали выносить самое ценное. Сердце кровью обливалось, – бросать столько добра, но распоряжались люди опытные, которые умели унести ноги, не падая под грузом награбленного. На прощанье, отвлекая погоню, подожгли город.

– Чем, наверное, и принесли победу Тутмосу, – завершил Сорока. – Но тогда нас это не заботило. Одолеет Айгюпта – и ладно, одолеет Нерион – снаряжаем корабли и уходим в Карию, с полными-то мешками нас там приняли бы как родных, да у многих и были если не родные, так друзья-знакомцы. Через год, когда присланного из Айгюпты наместника Мемнона забили камнями, мы именно так и сделали. Кто в грядущей смуте верх возьмет, поди угадай, но нам, спалившим Медный город, дружить в Аласии уже не с кем. Пока власть крепка была – терпели, а в усобице точно добром не кончилось бы.

– Скажи, Сорока, – голос тарденне оставался ровным, – а почему ты вообще решил пойти ко мне под начало? Почему собственный отряд не водишь? Ты смог бы. И людей у тебя хватало, у меня с самого начала меньше было.

– Это ты меня спрашиваешь или им объясняешь? – фыркнул рыжий великан. – Я мог водить свой отряд «вольных кинжалов», верно. Твое имя громче, но пара громких побед – и обо мне услышали бы.

Только я свой предел знаю. В бою могу вести и сотню, и целое крыло, хоть в море, хоть на суше. Крепостные премудрости тоже разумею. А вот против кого сражаться и почему, решать такое – уже не по мне. Там, в Аполлонии, архонты были, они знали. Здесь знаешь ты. Мне подходит. Ты не выигрываешь всех битв, тарденне, но ты даже в поражении умеешь сохранять отряд и свое имя.

Так что пусть лучше князья и иные охочие до ратной славы знают тарденне Цирнаттависа, а не Сороку-Эритросфена, за которым главной доблести – дым над белостенным Энгоми.

– Это ты других убеждаешь или себя? – проговорил тарденне.

Эритросфен пожал плечами.

Рыжее пламя с хрустом пожирало последние ветви.

Татьяна Минина

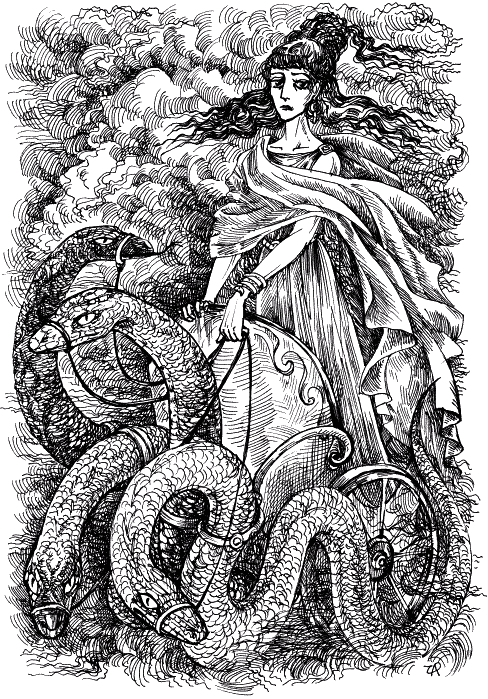

Исповедь Медеи

Не сбывается то, что ты верным считал,

И нежданному боги находят пути.

Еврипид. «Медея»

– Но, мой басилевс! Она доказала, что способна на убийство! Вспомните Абсирта, Талоса, вспомните Пелия, наконец!

Лицо Ясона медленно багровеет. Гневом набухает вена на лбу. О мой возлюбленный, как ты прекрасен в своей ярости.

– Что болтаешь?! Да, Медея способна убить ради меня! Так как же она может убить моих детей?! Наших детей…

Голоса словно отдаляются, громче них звук крови, бегущей по моим венам. Спасибо тебе, любимый, за веру в меня. Я рядом, совсем рядом, в том же зале проклятого коринфского дворца. И в то же время я далеко, в мире теней, зыбких грез и забытья. Этот мир близко, на расстоянии руки, но тех, кто находится в нем, нельзя видеть человеческими глазами. Живые попадают сюда лишь в снах или в пророческом экстазе. За редким исключением. Я одно из них, благодарю тебя, мать Геката, богиня черной луны и ночного колдовства, моя покровительница. Потому и стучит так звонко сердце, потому и слышен шум крови – живые звуки гремят здесь, как громы Зевса в мире людей.

Не открой мне Геката доступ в зыбкий мир черной луны, лежала бы я сейчас на площади. Мертвая, как Меррер и Ферет. Вместо этого я стою на колеснице богини, запряженной крылатыми змеями. Змеи недовольно шипят и слегка извиваются, им не по душе повиноваться смертной, но воля Гекаты подчинила их мне на время. Тела Меррера и Ферета в колеснице у моих ног. Кровь на поношенных хитонах из богатой ткани, лица в грязи. Искаженный рот Меррера. Ужас в глазах Ферета. Не знаю, суждено ли мне когда-нибудь умереть, но остывающие лица сыновей я буду помнить даже после смерти. Наших с Ясоном сыновей.

Я трогаю поводья, шепчу заклинание, и змеи, яростно шипя, выносят меня из мира черной луны в мир живых…

* * *

Георгий шел по университетскому коридору и улыбался неизвестно чему. Золотая осень, солнечные лучи лезут в высокие пыльные окна, и коридор словно расчерчен на квадраты: свет-тень. Свет-тень. Свет-тень…Сколько лет назад он впервые увидел этот сон? Чернокудрая женщина, не старая, не молодая, словно время перестало быть властно над ней в дни ее зрелого расцвета. Строгий профиль, ясно видны завитки волос на лбу и виске, нос с горбинкой, изящный подбородок. Руки стискивают поводья колесницы так, что аж костяшки побелели. Георгию двенадцать лет, и он прежде всего думает о том, как же можно запрячь змей, как на них держится упряжь? А потом женщина поворачивается к нему, и он видит, что она напряжена как струна. Прикусила нижнюю губу, нет, прокусила ее так, что появилась капелька крови. Женщина не чувствует боли, ей не до того, а красная капля никак не упадет вниз…

На чердаке старого бабушкиного дома царит духота, несмотря на тень. Он выстроен совсем недалеко от моря, окруженный оливковыми зарослями, а если высунуть голову в чердачное окно, видны холмы, поросшие кипарисами. Георгий проводит здесь каждое лето и уже пресытился горячим воздухом и блестящей бирюзой теплого моря. Может, на чердаке найдется что-нибудь интересное?

Мальчик берет верхнюю из небрежно сваленных в углу книг. Отец с детства приучал: «Не знаешь, чем заняться, – возьми что-нибудь почитать». Дует на обложку и слышит недовольное фырканье – оказывается, рядом спал бабушкин полосатый кот, на которого и полетела пыль. Надо бы почесать котика за ухом, извиниться, не нарочно же его обсыпал, но хищник гордо отмахивается лапой от протянутой руки и удаляется искать покоя в другом углу чердака. Георгий наконец смотрит на обложку: что ему досталось? Буквы выглядят изломанными, лет через пять он узнает, что это стилизация под старый греческий алфавит. «Еврипид. Медея». Можно рыться в куче дальше… нет, пожалуй, надо разобраться с этой находкой.

– Кириа[2] Елена! – Перемазанный чердачной пылью мальчик влетает во двор, где бабушка под навесом занимается засолкой маслин. Вездесущий полосатый кот фыркает с подоконника – сейчас тебе влетит за грязь на лице и одежде! Впрочем, Георгия трудно остановить. – Кириа Елена, это что, детская книжка?

Ему уже двенадцать, и тратить время на детские сказки он не намерен. Переждав бабушкины охи и ахи по поводу своей испачканной персоны, Георгий повторяет:

– Кириа Елена, это детская книжка?

Бабушка разглядывает обложку.

– Не совсем. Твой отец читал уже в колледже. Что-то про злую колдунью.

В колледже учатся уже почти взрослые парни, значит, не стыдно. Георгий прихватывает горсть плодов из корзины и устраивается тут же под навесом с книжкой. Свежие маслины слегка горчат и одновременно отдают виноградом. Кот украл одну и гоняет по утоптанному полу, но мальчик уже погружается в другой мир.

Это случилось где-то рядом, только очень давно. Из чудесной Греции, где рядом с людьми жили кентавры, сатиры и дриады, волшебный золотой овен попал в Колхиду. Колхида, как Георгий узнает позже, – это уже на Черном море, там, где Кавказ. И овен не просто так туда попал, он спасал одного мальчика от врагов. Но это не очень важно, важнее, что овна в Колхиде принесли в жертву богам. А снятую с него шкуру, то есть руно, поместили в священной роще, которую охранял дракон…

Дальнейшему он не очень верит. Не верит сразу, еще до того, как Медея станет приходить в его сны с капелькой крови на прокушенной губе и болью в глазах. Может, потому она и стала его посещать, что он не поверил Еврипиду?

– Дорогой господин профессор… – Сквозь пелену воспоминаний прорвалась явь. Реальность в виде ученой рожи, то есть ученого мужа, ах, простите, дорогой коллега, задумался, не узнал, не ожидал такой чести… В молодости пышущий собственной значимостью господин был рыж, теперь поседел, полысел, господи, какая чушь – совсем не потому я его терпеть не могу… У Георгия запищал коммуникатор: очень вовремя, хороший предлог отделаться от неприятного собеседника.