Страница:

Одним из тех, кто обеспечил победу Петра в его противостоянии с Софьей, был князь Б. А. Голицын. П. Гордон, ставший впоследствии одним из наиболее приближенных к царю иностранцев, вспоминал: «Князь Борис Алексеевич Голицын распоряжался всем у Троицы потому, что никто другой не смел вмешиваться в такое щекотливое дело, каким оно сначала казалось»[159]. Но у князя не сложились отношения с царицей Натальей Кирилловной: она не простила ему заступничества перед Петром за В. В. Голицына. В итоге Борис Алексеевич был назначен начальником приказа Казанского дворца (по иерархии того времени – не выше 5-го места), отвечавшего за оборону южных рубежей России (границы с Персией и Османской империей). По сложившейся практике этот же приказ организовывал пограничную (сторожевую) службу.

1690–1694 гг. можно рассматривать как период двоевластия: власть вдовствующей царицы Натальи Кирилловны (современники называли ее Медведихой) фактически мало чем уступала власти ее сына. Стрелецкий приказ поручили князю И. Б. Троекурову, Разрядный – Т. Н. Стрешневу. Однако среди получивших ключевые посты лиц были не только приближенные Петра Алексеевича и его матери. Главой Посольского приказа стал один из сотрудников В. В. Голицына думный дьяк Е. И. Украинцев[160]. А первое (боярское) правительство царя Петра Алексеевича возглавил боярин Л. К. Нарышкин[161].

Одновременно с расстановкой на ключевых постах преданных Нарышкиным и Петру людей происходило усиление личных секретных служб государя. Одна из таких малоизвестных служб находилась в составе Семеновской потешной избы (позднее – Семеновского приказа) – канцелярии, ведавшей формированием «потешных» семеновцев и сбором средств на их содержание. Мы полагаем, что ее деятельность этим не ограничивалась. Поскольку и семеновцы, и преображенцы выполняли функции государевой охраны, скорее всего Семеновская канцелярия создавалась и для прикрытия работы параллельного (по отношению к Преображенской канцелярии) оперативного подразделения. Это логично: «потешных полков» (охранно-силовых подразделений) два, оперативно-силовых служб при них тоже две. В случае возникновения любой нештатной ситуации или разгрома одного из «потешных полков» вместе с канцелярией вторая структура смогла бы взять на себя всю необходимую оперативную и военную работу.

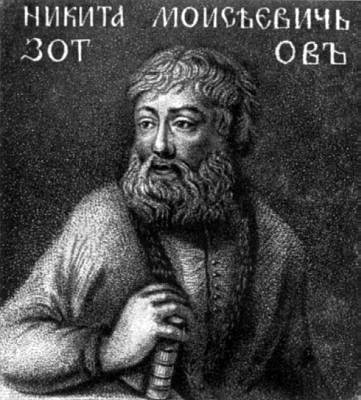

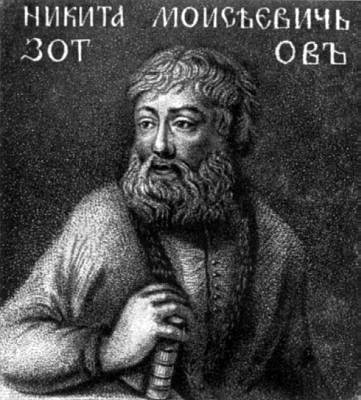

Н. М. Зотов. Гравюра с современного оригинала

Н. М. Зотов. Гравюра с современного оригинала

Восстановление архива приказа Тайных дел, упраздненного боярами в 1676 г., было поручено «тайному советнику и ближней канцелярии генералу» Н. М. Зотову[162], одному из воспитателей Петра Алексеевича.

После смерти матери, последовавшей в 1694 г., Петр стал фактически, а после смерти брата Ивана (1696 г.) и юридически полноправным правителем огромного государства. Отношения между братьями, несмотря на все издержки междусемейных отношений, всегда оставались ровными и добрыми. Иван не вмешивался в игры, затеваемые Петром, хотя и был старше на шесть лет, а, напротив, всегда отдавал ему первенство. «Тихий и умом слабый» – характеризовали его современники, но молодой царь отнюдь не был глупым человеком, как пытаются представить его некоторые авторы. Слабый здоровьем от рождения, он часто пребывал в меланхолии, сторонился дворцовой суеты, пожалуй, даже побаивался бурных событий. Он успел жениться, у него родилась дочь – будущая императрица Анна Ивановна, но семейная жизнь одного из соправителей не изменила расстановки сил в придворных войнах конца XVII в.

Часто во время официальных мероприятий «государи московские», сидевшие на сдвоенном троне, кардинально отличались своим поведением. Иван после обязательной протокольной части старался покинуть помещение, а Петр активно вступал в диалоги, высказывал свое мнение, боролся за высказанную им позицию.

Молодой самодержец желал лично вершить свои начинания, в том числе участвовать в военных походах. Обеспечивать личную безопасность царствующей особы в походных условиях было непросто, особенно учитывая его характер. Однако с этой задачей успешно справлялись «потешные войска» – преображенцы и семеновцы, получившие в 1691/92 г. полковую организацию.

Не менее опасно было оставлять без присмотра столицу и недовольных царскими преобразованиями бояр и стрельцов. Надзор за положением дел в Москве возлагался на Преображенскую канцелярию, в 1696 г. реорганизованную в Преображенский приказ. Во главе приказа до самой смерти бессменно находился князь Ф. Ю. Ромодановский[163]. Он пользовался особым доверием Петра, на что указывает присвоенный ему титул – князь-кесарь (т. е. цезарь, царь). Еще одним доверенным лицом государя в тайных делах был Т. Н. Стрешнев. Петр очень часто в разговорах и в письмах называл его «отцом» и даже – одному из немногих! – разрешил сохранить бороду за «испытанную преданность».

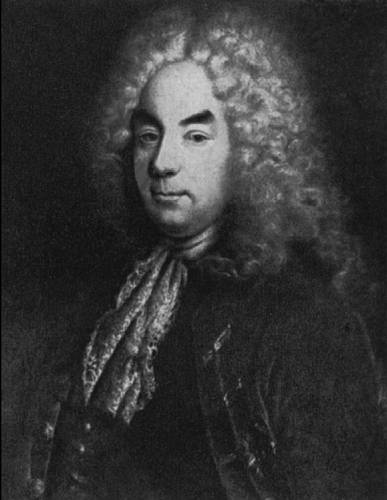

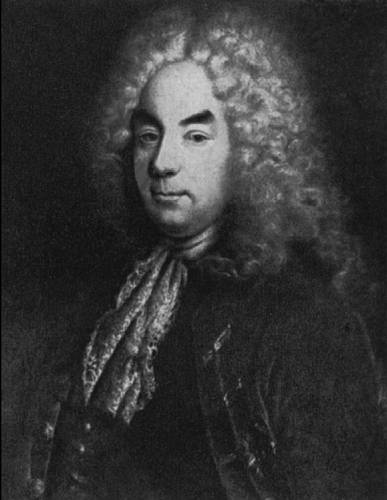

Ф. Ю. Ромодановский. С гравюры XVIII в.

Ф. Ю. Ромодановский. С гравюры XVIII в.

По петровскому указу Преображенский приказ получил исключительное право на ведение следствия и суда по всем государственным преступлениям, тем самым он стал единственным центральным органом политического сыска в России. Все другие сыскные, судебные и «силовые» приказы были обязаны передать ему материалы о «слове и деле государевом».

Превращение Преображенского приказа из административного (и секретного охранно-силового) ведомства в центральный орган политического сыска происходило постепенно. Так, из сохранившихся 605 дел этого учреждения за 1696 г. лишь 5 относятся к категории политических. Осторожность Петра, после 1682 г. относившегося с недоверием к стрелецким полкам, была оправданна. В конце 1696 г. задержанию подверглась группа подьячих (Бубнов, Кренев, Реднев и др.), агитировавших против преобразований молодого государя. Агитаторов наказали для того времени довольно мягко: били кнутом и сослали без лишения чинов в Азов. В конце февраля того же года был раскрыт заговор, имевший целью убийство Петра. Во главе заговора стоял думный дворянин стрелецкий полковник И. Е. Цыклер. Этот человек – типичный образец перевертыша: в 1682 г. он служил Милославским, затем Софье, в 1689 г. переметнулся к Петру. Не получив заслуженной, как он считал, награды, вновь встал на сторону Софьи. В заговоре участвовали и представители знати: стольник Ф. М. Пушкин, боярин A. П. Соковнин, некоторые стрелецкие командиры среднего звена.

Петр получил сообщение о заговоре от верных людей, служивших в стрелецких полках. Заговорщики были схвачены, допрошены и казнены. Усилив караул у Новодевичьего монастыря, в котором находилась Софья, царь в составе Великого посольства[164] инкогнито отбыл за границу.

Усиление охраны Новодевичьего монастыря оказалось не напрасным. Вскоре была обнаружена попытка стрельцов вывести царевну подземным ходом. Солдатский караул, которым командовал капитан И. Ю. Трубецкой[165], сумел, однако, пресечь побег. Но главный стрелецкий бунт был впереди. Вопреки здравому смыслу «провинившиеся» были отосланы обратно в свои полки, расквартированные в районе Великих Лук, в которых началось брожение. 6 июня 1698 г. стрельцы сместили своих начальников, избрали по четыре выборных от каждого полка и направились к столице. Цель восставших (ок. 4000 человек) была очевидна: возвести на престол царевну Софью или, в случае отказа последней, ее фаворита B. В. Голицына. Правительство выслало против стрельцов 4 полка (2300 человек) и дворянскую конницу под командованием А. С. Шеина[166] и П. Гордона[167]. 18 июня под Новоиерусалимским (Воскресенским) монастырем стрельцы потерпели поражение. Пленных, как водится, подвергли наказанию – 57 человек казнили, а остальных отправили в ссылку. Но Петра это не устроило. 25 августа 1698 г. он прервал свой вояж и возглавил новое следствие («великий розыск»). В результате с сентября 1698-го по февраль 1699 г. были казнены 1182 стрельца, биты кнутом, клеймены и сосланы – 601. Расформировали даже московские стрелецкие полки, не участвовавшие в восстании, более того, стрельцов вместе с семьями выслали за пределы столицы.

Франц Лефорт. Гравюра П. Шенка

Франц Лефорт. Гравюра П. Шенка

Отныне функции охраны возлагались на 1-й и 2-й солдатские «выборные» полки. Их назвали Лефортовским (по имени командира – верного соратника государя Ф. Лефорта) и Бутырским (по месту дислокации; командир – П. Гордон). Но главной силовой опорой Петра становились Преображенский и Семеновский полки, получившие звание лейб-гвардейских (личной гвардии). Лейб-гвардейские полки имели три основные функции: политическую (опора царской власти), воспитательную (подготовка кадров для армии и для гражданской службы) и боевую (выполнение любой военной задачи). Продолжая традиции отца, Петр назначал кандидатов на высшие (в том числе военные) должности не по знатности, а по способностям и заслугам Предпочтение отдавалось, как правило, выходцам из гвардейских полков.

Знаток истории российской армии Л. Л. Керсновский так писал о Петровской гвардии: «Служба всегда начиналась с нижних чинов. Кандидаты в офицеры поступали рядовыми в один из гвардейских полков – Преображенский или Семеновский. Там, протянув лямку пять-шесть лет, а кто и более (смотря по способности), они получали звание гвардии капрала либо сержанта и переводились в армейские полки, „писались в армию“ – прапорщиками либо подпоручиками. Оба гвардейских полка содержались в двойном против прочих комплекте (4 батальона вместо 2) и являлись питомником офицеров для всей армии, своего рода военными училищами, дававшими своим питомцам не только строевую, но и отличную боевую подготовку. <…>

Роль офицеров гвардии, этих первородных „птенцов гнезда Петрова“, и значение их в стране были весьма велики. Они исполняли не только военную (а подчас и морскую) службу, но и получали часто ответственные поручения по другим ведомствам, например дипломатического характера, царских курьеров, ревизоров и т. д. Так, в обязанности обер-офицеров гвардии входило присутствие в качестве „фискалов“ на заседаниях правительствующего Сената и наблюдение за тем, чтобы сенаторы не занимались посторонними делами. Вообще петровский офицер, гвардейский в особенности, был мастером на все руки, подобно своему великому государю, пример которого был на глазах у всех»[168].

При Петре армия, являвшаяся важнейшим инструментом достижения политических целей, постоянно совершенствовалась. После 1701 г. в составе гвардейских, а затем и пехотных полков появились гренадерские роты, вооруженные ручными гранатами (гренадами). В 1700-е гг. на вооружение гренадеров были приняты ручные мортирки (калибр 65–72 мм), которые вначале закупались за границей, а с 1711 г. стали производиться на русских заводах. Таким образом, в составе русской армии были созданы подразделения, явившиеся предтечей не просто современных гранатометчиков, но и подвижных подразделений специального назначения. Петровские гренадеры стали основной ударной силой пехотных полков и, пользуясь современной терминологией, могут быть названы штурмовиками.

С 1710 г. на вооружение гвардейских гренадерских рот приняты мушкетоны (8–10 на роту), стрелявшие зарядом картечи в 32 пули. Это оружие можно считать предвестником пулемета При умелой работе гренадеры, вооруженные таким оружием, могли «выкашивать» противника целыми группами, создавая бреши для прорыва основных частей и вселяя панику в ряды противника. А в обороне мушкетоны способны были остановить не только пехоту, но и кавалерию противника. Умелое использования всего комплекса вооружения позволяло решать разнообразные тактические задачи и делало такие подразделения крайне эффективными.

В 1705 г. создано первое подразделение для поддержки действий флота – полк морской пехоты с вооружением, аналогичным вооружению гренадеров.

Наряду с развитием пехоты Петр I большое внимание уделял созданию регулярной кавалерии, основу которой с 1698 г. составили драгунские полки. Драгуны (от фр. dragon – дракон) – наиболее мобильные подразделения русской армии – могли сражаться как в конном, так и в пешем строю. Они первыми стали осуществлять операции по блокированию коммуникаций противника. Сведенные в корволанты (от фр. corps volant – легкий корпус), драгунские полки выполняли не только оперативно-тактические, но и стратегические задачи: «Корволант, сиречь легкий корпус <…> наряжается для пресечения или отнимания пасу у врага, или оному в тыл идти, или в его землю впасть. <…> В кавалерии роль военного училища играл лейб-регимент, куда недоросли (дворянские дети. – Примеч. авт.) писались драгунами. Сперва, в эпоху Северной войны, это был С.-Петербургский драгунский, а с начала 20-х годов Кроншлотский, наименованный с 1730 г. Конной гвардией»[169].

Стратегическая конница под командованием А. Д. Меншикова, по нашему мнению, берущая начало от монгольских конных туменов, – есть не что иное, как предвестник будущих механизированных корпусов 1930-х и танковых армий 1940-х гг. Маневренные, хорошо обученные и вооруженные войска, способные появиться в нужном месте и в нужное время, ныне именуются силами быстрого реагирования.

На вооружении драгун кроме холодного оружия находились карабины, пистолеты, мушкетоны и мортирки.

Читатели могут (и совершенно справедливо) задать вопрос: почему мы так много внимания уделяем вопросам совершенствования вооруженных сил в Петровский период, ведь основное направление данной работы – история специальных служб Российского государства? Мы полагаем, что и вооруженные силы, и спецслужбы входят в единую систему безопасности, призванную выявить, предупредить и в конце концов пресечь любые попытки захвата власти. Ни для кого не секрет, что спецслужбы любого государства снабжаются самым передовым и самым эффективным оружием, именно поэтому силовые подразделения имеют преимущества при любых столкновениях с противником. А о пресечении мятежей с помощью армии мы расскажем далее.

Петр I постоянно заботился о получении достоверной информации о состоянии вооруженных сил других государств. В 1697 г. в составе Великого посольства присутствовал майор Преображенского полка А. А. Вейде, впоследствии второй президент Военной коллегии (с 1717 г.). Его работа заключалась в сборе, изучении и обобщении информации об организации и боевой подготовке «саксонской, цесарской, французской и нидерландской» армий. Была введена практика стажировки и волонтерской службы русских офицеров в иностранных вооруженных силах, позволявшая собирать информацию легальным способом.

В 1711 г., в связи с переходом русской армии на регулярную основу, была учреждена генерал-квартирмейстерская часть, одним из направлений деятельности которой являлась военная разведка. В новом «Уставе воинском» (принят в 1716 г.) военная разведка впервые приобрела правовую основу: «…а особливо надлежит ему (генерал-квартирмейстеру – Примеч. авт.) генеральную землю знать, в которой свое и неприятельское войско обретается»[170].

В начале XVIII в. в русском языке для обозначения человека, занимающегося нелегальной разведкой, появилось слово «шпион». Как и у древних китайцев, в Петровскую эпоху оно не несло идеологической нагрузки: им в равной степени обозначали и своих, и чужих.

Основным центром сбора информации стратегического характера продолжал оставаться Посольский приказ, осуществлявший дипломатические функции и внешнюю разведку. Направленный в 1702 г. послом в Турцию стольник П. А. Толстой[171] одновременно был и руководителем российской разведки. В его обязанности входили сбор политической и военной информации и создание агентуры влияния в среде турецкой знати. Последнее позволяло снизить вероятность военного противостояния России и Турции, избежать широкомасштабной войны на два фронта. Денег на это не жалели, из России прямо указывали: «Дабы Порту до зачинания войны не допустить (також бы и татарам позволения на то не давали), не жалея никаких иждивений, хотя бы превеликие оные были»[172]. П. А. Толстой опирался на местную агентуру, а также использовал возможности Православной (Константинопольской) церкви. После ареста в 1710 г. он длительное время отправлял донесения в Россию даже из турецкой тюрьмы!

Для лучшего понимания того, какое внимание Петр I уделял разведывательной работе, ниже мы приводим полный текст документа – «Тайных статей, данных Петру Андреевичу Толстому».

Ознакомившись с царским повелением, П. А. Толстой подошел к делу серьезно. По всем вопросам, представлявшимся ему непонятными, он предпочел получить дополнительные монаршие указания, что и было закреплено в пяти дополнительных статьях. Данный пример весьма нагляден: опытный царедворец, Толстой прекрасно понимал свою ответственность перед царем и Отечеством. Не стоит забывать, что он серьезно скомпрометировал себя поддержкой царевны Софьи и был причастен к стрелецким бунтам. Кстати, Петр постоянно припоминал ему это.

П. А. Толстой. Портрет XVIII в.

П. А. Толстой. Портрет XVIII в.

При исполнении как явных, так и тайных обязанностей П. А. Толстой столкнулся с проблемой, являющейся «кошмарным сном» для руководителя любой службы, – проблемой предательства подчиненных. В письме к канцлеру Г. И. Головкину[173] российский резидент так описывал свои сомнения: «Нахожусь в большом страхе от своих дворовых людей: живу здесь три года, они познакомились с турками, выучились и языку турецкому, и так как теперь находимся в большом утеснении, то боюсь, что, не терпя заключения, поколеблются в вере, если явится какой-нибудь Иуда – великие наделает пакости, потому что люди мои присмотрелись, с кем я из христиан близок и кто великому государю служит <…> и если хотя один сделается ренегатом и скажет туркам, кто великому государю работает, то не только наши приятели пострадают, но и всем христианам будет беда. <…>

У меня уже было такое дело: молодой подьячий Тимофей, познакомившись с турками, вздумал обусурманиться. Бог мне помог об этом сведать. Я призвал его тайно и начал ему говорить, а он мне прямо объявил, что хочет обусурманиться; я его запер в своей спальне до ночи, а ночью он выпил рюмку вина и скоро умер – так Бог сохранил от беды…»[174].

Как следует из приведенного письма, Толстой был не только дипломатом и разведчиком, но и контрразведчиком. Он проявил себя хотя и осторожным, но решительным человеком, не боявшимся принимать весьма «острые» решения и лично их осуществлять. Можно по-разному относиться к этому, но, по нашему мнению, наказанием за предательство человека из «системы» всегда должна быть реальная и неотвратимая «высшая мера».

Сам Петр I относился к проблеме предательства серьезно: не пощадил даже сына, когда тот стал угрозой для престола и государства. Взыскательно относясь к другим, он не щадил и себя. Когда в ходе Прутского похода в 1711 г. над русской армией нависла угроза поражения, он отправил письмо сенаторам, в котором указывал, чтобы в случае пленения его не считали царем и не исполняли его распоряжений. То есть он проявил глубокое понимание личной ответственности государя перед Отечеством.

Успехи спецслужб того времени во многом были обусловлены тем, что при реформировании государственного аппарата Петр сохранил преемственность внешнеполитического ведомства (Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел) и преемственность кадров в области дипломатии и разведки. Например, в 1699 г. послом России в Голландии был назначен А. А. Матвеев[175], сын погибшего в 1682 г. «посольских дел оберегателя» А. С. Матвеева. За заслуги перед Отечеством А. А. Матвеев был удостоен графского титула. Российская разведка в начале XVIII в. работала очень профессионально. В частности, сообщения о шведской военной экспедиции в Архангельск в 1701 г. поступили в Посольский приказ из трех стран: Швеции, Голландии и Дании.

1690–1694 гг. можно рассматривать как период двоевластия: власть вдовствующей царицы Натальи Кирилловны (современники называли ее Медведихой) фактически мало чем уступала власти ее сына. Стрелецкий приказ поручили князю И. Б. Троекурову, Разрядный – Т. Н. Стрешневу. Однако среди получивших ключевые посты лиц были не только приближенные Петра Алексеевича и его матери. Главой Посольского приказа стал один из сотрудников В. В. Голицына думный дьяк Е. И. Украинцев[160]. А первое (боярское) правительство царя Петра Алексеевича возглавил боярин Л. К. Нарышкин[161].

Одновременно с расстановкой на ключевых постах преданных Нарышкиным и Петру людей происходило усиление личных секретных служб государя. Одна из таких малоизвестных служб находилась в составе Семеновской потешной избы (позднее – Семеновского приказа) – канцелярии, ведавшей формированием «потешных» семеновцев и сбором средств на их содержание. Мы полагаем, что ее деятельность этим не ограничивалась. Поскольку и семеновцы, и преображенцы выполняли функции государевой охраны, скорее всего Семеновская канцелярия создавалась и для прикрытия работы параллельного (по отношению к Преображенской канцелярии) оперативного подразделения. Это логично: «потешных полков» (охранно-силовых подразделений) два, оперативно-силовых служб при них тоже две. В случае возникновения любой нештатной ситуации или разгрома одного из «потешных полков» вместе с канцелярией вторая структура смогла бы взять на себя всю необходимую оперативную и военную работу.

Восстановление архива приказа Тайных дел, упраздненного боярами в 1676 г., было поручено «тайному советнику и ближней канцелярии генералу» Н. М. Зотову[162], одному из воспитателей Петра Алексеевича.

После смерти матери, последовавшей в 1694 г., Петр стал фактически, а после смерти брата Ивана (1696 г.) и юридически полноправным правителем огромного государства. Отношения между братьями, несмотря на все издержки междусемейных отношений, всегда оставались ровными и добрыми. Иван не вмешивался в игры, затеваемые Петром, хотя и был старше на шесть лет, а, напротив, всегда отдавал ему первенство. «Тихий и умом слабый» – характеризовали его современники, но молодой царь отнюдь не был глупым человеком, как пытаются представить его некоторые авторы. Слабый здоровьем от рождения, он часто пребывал в меланхолии, сторонился дворцовой суеты, пожалуй, даже побаивался бурных событий. Он успел жениться, у него родилась дочь – будущая императрица Анна Ивановна, но семейная жизнь одного из соправителей не изменила расстановки сил в придворных войнах конца XVII в.

Часто во время официальных мероприятий «государи московские», сидевшие на сдвоенном троне, кардинально отличались своим поведением. Иван после обязательной протокольной части старался покинуть помещение, а Петр активно вступал в диалоги, высказывал свое мнение, боролся за высказанную им позицию.

Молодой самодержец желал лично вершить свои начинания, в том числе участвовать в военных походах. Обеспечивать личную безопасность царствующей особы в походных условиях было непросто, особенно учитывая его характер. Однако с этой задачей успешно справлялись «потешные войска» – преображенцы и семеновцы, получившие в 1691/92 г. полковую организацию.

Не менее опасно было оставлять без присмотра столицу и недовольных царскими преобразованиями бояр и стрельцов. Надзор за положением дел в Москве возлагался на Преображенскую канцелярию, в 1696 г. реорганизованную в Преображенский приказ. Во главе приказа до самой смерти бессменно находился князь Ф. Ю. Ромодановский[163]. Он пользовался особым доверием Петра, на что указывает присвоенный ему титул – князь-кесарь (т. е. цезарь, царь). Еще одним доверенным лицом государя в тайных делах был Т. Н. Стрешнев. Петр очень часто в разговорах и в письмах называл его «отцом» и даже – одному из немногих! – разрешил сохранить бороду за «испытанную преданность».

По петровскому указу Преображенский приказ получил исключительное право на ведение следствия и суда по всем государственным преступлениям, тем самым он стал единственным центральным органом политического сыска в России. Все другие сыскные, судебные и «силовые» приказы были обязаны передать ему материалы о «слове и деле государевом».

Превращение Преображенского приказа из административного (и секретного охранно-силового) ведомства в центральный орган политического сыска происходило постепенно. Так, из сохранившихся 605 дел этого учреждения за 1696 г. лишь 5 относятся к категории политических. Осторожность Петра, после 1682 г. относившегося с недоверием к стрелецким полкам, была оправданна. В конце 1696 г. задержанию подверглась группа подьячих (Бубнов, Кренев, Реднев и др.), агитировавших против преобразований молодого государя. Агитаторов наказали для того времени довольно мягко: били кнутом и сослали без лишения чинов в Азов. В конце февраля того же года был раскрыт заговор, имевший целью убийство Петра. Во главе заговора стоял думный дворянин стрелецкий полковник И. Е. Цыклер. Этот человек – типичный образец перевертыша: в 1682 г. он служил Милославским, затем Софье, в 1689 г. переметнулся к Петру. Не получив заслуженной, как он считал, награды, вновь встал на сторону Софьи. В заговоре участвовали и представители знати: стольник Ф. М. Пушкин, боярин A. П. Соковнин, некоторые стрелецкие командиры среднего звена.

Петр получил сообщение о заговоре от верных людей, служивших в стрелецких полках. Заговорщики были схвачены, допрошены и казнены. Усилив караул у Новодевичьего монастыря, в котором находилась Софья, царь в составе Великого посольства[164] инкогнито отбыл за границу.

Усиление охраны Новодевичьего монастыря оказалось не напрасным. Вскоре была обнаружена попытка стрельцов вывести царевну подземным ходом. Солдатский караул, которым командовал капитан И. Ю. Трубецкой[165], сумел, однако, пресечь побег. Но главный стрелецкий бунт был впереди. Вопреки здравому смыслу «провинившиеся» были отосланы обратно в свои полки, расквартированные в районе Великих Лук, в которых началось брожение. 6 июня 1698 г. стрельцы сместили своих начальников, избрали по четыре выборных от каждого полка и направились к столице. Цель восставших (ок. 4000 человек) была очевидна: возвести на престол царевну Софью или, в случае отказа последней, ее фаворита B. В. Голицына. Правительство выслало против стрельцов 4 полка (2300 человек) и дворянскую конницу под командованием А. С. Шеина[166] и П. Гордона[167]. 18 июня под Новоиерусалимским (Воскресенским) монастырем стрельцы потерпели поражение. Пленных, как водится, подвергли наказанию – 57 человек казнили, а остальных отправили в ссылку. Но Петра это не устроило. 25 августа 1698 г. он прервал свой вояж и возглавил новое следствие («великий розыск»). В результате с сентября 1698-го по февраль 1699 г. были казнены 1182 стрельца, биты кнутом, клеймены и сосланы – 601. Расформировали даже московские стрелецкие полки, не участвовавшие в восстании, более того, стрельцов вместе с семьями выслали за пределы столицы.

Отныне функции охраны возлагались на 1-й и 2-й солдатские «выборные» полки. Их назвали Лефортовским (по имени командира – верного соратника государя Ф. Лефорта) и Бутырским (по месту дислокации; командир – П. Гордон). Но главной силовой опорой Петра становились Преображенский и Семеновский полки, получившие звание лейб-гвардейских (личной гвардии). Лейб-гвардейские полки имели три основные функции: политическую (опора царской власти), воспитательную (подготовка кадров для армии и для гражданской службы) и боевую (выполнение любой военной задачи). Продолжая традиции отца, Петр назначал кандидатов на высшие (в том числе военные) должности не по знатности, а по способностям и заслугам Предпочтение отдавалось, как правило, выходцам из гвардейских полков.

Знаток истории российской армии Л. Л. Керсновский так писал о Петровской гвардии: «Служба всегда начиналась с нижних чинов. Кандидаты в офицеры поступали рядовыми в один из гвардейских полков – Преображенский или Семеновский. Там, протянув лямку пять-шесть лет, а кто и более (смотря по способности), они получали звание гвардии капрала либо сержанта и переводились в армейские полки, „писались в армию“ – прапорщиками либо подпоручиками. Оба гвардейских полка содержались в двойном против прочих комплекте (4 батальона вместо 2) и являлись питомником офицеров для всей армии, своего рода военными училищами, дававшими своим питомцам не только строевую, но и отличную боевую подготовку. <…>

Роль офицеров гвардии, этих первородных „птенцов гнезда Петрова“, и значение их в стране были весьма велики. Они исполняли не только военную (а подчас и морскую) службу, но и получали часто ответственные поручения по другим ведомствам, например дипломатического характера, царских курьеров, ревизоров и т. д. Так, в обязанности обер-офицеров гвардии входило присутствие в качестве „фискалов“ на заседаниях правительствующего Сената и наблюдение за тем, чтобы сенаторы не занимались посторонними делами. Вообще петровский офицер, гвардейский в особенности, был мастером на все руки, подобно своему великому государю, пример которого был на глазах у всех»[168].

При Петре армия, являвшаяся важнейшим инструментом достижения политических целей, постоянно совершенствовалась. После 1701 г. в составе гвардейских, а затем и пехотных полков появились гренадерские роты, вооруженные ручными гранатами (гренадами). В 1700-е гг. на вооружение гренадеров были приняты ручные мортирки (калибр 65–72 мм), которые вначале закупались за границей, а с 1711 г. стали производиться на русских заводах. Таким образом, в составе русской армии были созданы подразделения, явившиеся предтечей не просто современных гранатометчиков, но и подвижных подразделений специального назначения. Петровские гренадеры стали основной ударной силой пехотных полков и, пользуясь современной терминологией, могут быть названы штурмовиками.

С 1710 г. на вооружение гвардейских гренадерских рот приняты мушкетоны (8–10 на роту), стрелявшие зарядом картечи в 32 пули. Это оружие можно считать предвестником пулемета При умелой работе гренадеры, вооруженные таким оружием, могли «выкашивать» противника целыми группами, создавая бреши для прорыва основных частей и вселяя панику в ряды противника. А в обороне мушкетоны способны были остановить не только пехоту, но и кавалерию противника. Умелое использования всего комплекса вооружения позволяло решать разнообразные тактические задачи и делало такие подразделения крайне эффективными.

В 1705 г. создано первое подразделение для поддержки действий флота – полк морской пехоты с вооружением, аналогичным вооружению гренадеров.

Наряду с развитием пехоты Петр I большое внимание уделял созданию регулярной кавалерии, основу которой с 1698 г. составили драгунские полки. Драгуны (от фр. dragon – дракон) – наиболее мобильные подразделения русской армии – могли сражаться как в конном, так и в пешем строю. Они первыми стали осуществлять операции по блокированию коммуникаций противника. Сведенные в корволанты (от фр. corps volant – легкий корпус), драгунские полки выполняли не только оперативно-тактические, но и стратегические задачи: «Корволант, сиречь легкий корпус <…> наряжается для пресечения или отнимания пасу у врага, или оному в тыл идти, или в его землю впасть. <…> В кавалерии роль военного училища играл лейб-регимент, куда недоросли (дворянские дети. – Примеч. авт.) писались драгунами. Сперва, в эпоху Северной войны, это был С.-Петербургский драгунский, а с начала 20-х годов Кроншлотский, наименованный с 1730 г. Конной гвардией»[169].

Стратегическая конница под командованием А. Д. Меншикова, по нашему мнению, берущая начало от монгольских конных туменов, – есть не что иное, как предвестник будущих механизированных корпусов 1930-х и танковых армий 1940-х гг. Маневренные, хорошо обученные и вооруженные войска, способные появиться в нужном месте и в нужное время, ныне именуются силами быстрого реагирования.

На вооружении драгун кроме холодного оружия находились карабины, пистолеты, мушкетоны и мортирки.

Читатели могут (и совершенно справедливо) задать вопрос: почему мы так много внимания уделяем вопросам совершенствования вооруженных сил в Петровский период, ведь основное направление данной работы – история специальных служб Российского государства? Мы полагаем, что и вооруженные силы, и спецслужбы входят в единую систему безопасности, призванную выявить, предупредить и в конце концов пресечь любые попытки захвата власти. Ни для кого не секрет, что спецслужбы любого государства снабжаются самым передовым и самым эффективным оружием, именно поэтому силовые подразделения имеют преимущества при любых столкновениях с противником. А о пресечении мятежей с помощью армии мы расскажем далее.

Петр I постоянно заботился о получении достоверной информации о состоянии вооруженных сил других государств. В 1697 г. в составе Великого посольства присутствовал майор Преображенского полка А. А. Вейде, впоследствии второй президент Военной коллегии (с 1717 г.). Его работа заключалась в сборе, изучении и обобщении информации об организации и боевой подготовке «саксонской, цесарской, французской и нидерландской» армий. Была введена практика стажировки и волонтерской службы русских офицеров в иностранных вооруженных силах, позволявшая собирать информацию легальным способом.

В 1711 г., в связи с переходом русской армии на регулярную основу, была учреждена генерал-квартирмейстерская часть, одним из направлений деятельности которой являлась военная разведка. В новом «Уставе воинском» (принят в 1716 г.) военная разведка впервые приобрела правовую основу: «…а особливо надлежит ему (генерал-квартирмейстеру – Примеч. авт.) генеральную землю знать, в которой свое и неприятельское войско обретается»[170].

В начале XVIII в. в русском языке для обозначения человека, занимающегося нелегальной разведкой, появилось слово «шпион». Как и у древних китайцев, в Петровскую эпоху оно не несло идеологической нагрузки: им в равной степени обозначали и своих, и чужих.

Основным центром сбора информации стратегического характера продолжал оставаться Посольский приказ, осуществлявший дипломатические функции и внешнюю разведку. Направленный в 1702 г. послом в Турцию стольник П. А. Толстой[171] одновременно был и руководителем российской разведки. В его обязанности входили сбор политической и военной информации и создание агентуры влияния в среде турецкой знати. Последнее позволяло снизить вероятность военного противостояния России и Турции, избежать широкомасштабной войны на два фронта. Денег на это не жалели, из России прямо указывали: «Дабы Порту до зачинания войны не допустить (також бы и татарам позволения на то не давали), не жалея никаких иждивений, хотя бы превеликие оные были»[172]. П. А. Толстой опирался на местную агентуру, а также использовал возможности Православной (Константинопольской) церкви. После ареста в 1710 г. он длительное время отправлял донесения в Россию даже из турецкой тюрьмы!

Для лучшего понимания того, какое внимание Петр I уделял разведывательной работе, ниже мы приводим полный текст документа – «Тайных статей, данных Петру Андреевичу Толстому».

Ознакомившись с царским повелением, П. А. Толстой подошел к делу серьезно. По всем вопросам, представлявшимся ему непонятными, он предпочел получить дополнительные монаршие указания, что и было закреплено в пяти дополнительных статьях. Данный пример весьма нагляден: опытный царедворец, Толстой прекрасно понимал свою ответственность перед царем и Отечеством. Не стоит забывать, что он серьезно скомпрометировал себя поддержкой царевны Софьи и был причастен к стрелецким бунтам. Кстати, Петр постоянно припоминал ему это.

При исполнении как явных, так и тайных обязанностей П. А. Толстой столкнулся с проблемой, являющейся «кошмарным сном» для руководителя любой службы, – проблемой предательства подчиненных. В письме к канцлеру Г. И. Головкину[173] российский резидент так описывал свои сомнения: «Нахожусь в большом страхе от своих дворовых людей: живу здесь три года, они познакомились с турками, выучились и языку турецкому, и так как теперь находимся в большом утеснении, то боюсь, что, не терпя заключения, поколеблются в вере, если явится какой-нибудь Иуда – великие наделает пакости, потому что люди мои присмотрелись, с кем я из христиан близок и кто великому государю служит <…> и если хотя один сделается ренегатом и скажет туркам, кто великому государю работает, то не только наши приятели пострадают, но и всем христианам будет беда. <…>

У меня уже было такое дело: молодой подьячий Тимофей, познакомившись с турками, вздумал обусурманиться. Бог мне помог об этом сведать. Я призвал его тайно и начал ему говорить, а он мне прямо объявил, что хочет обусурманиться; я его запер в своей спальне до ночи, а ночью он выпил рюмку вина и скоро умер – так Бог сохранил от беды…»[174].

Как следует из приведенного письма, Толстой был не только дипломатом и разведчиком, но и контрразведчиком. Он проявил себя хотя и осторожным, но решительным человеком, не боявшимся принимать весьма «острые» решения и лично их осуществлять. Можно по-разному относиться к этому, но, по нашему мнению, наказанием за предательство человека из «системы» всегда должна быть реальная и неотвратимая «высшая мера».

Сам Петр I относился к проблеме предательства серьезно: не пощадил даже сына, когда тот стал угрозой для престола и государства. Взыскательно относясь к другим, он не щадил и себя. Когда в ходе Прутского похода в 1711 г. над русской армией нависла угроза поражения, он отправил письмо сенаторам, в котором указывал, чтобы в случае пленения его не считали царем и не исполняли его распоряжений. То есть он проявил глубокое понимание личной ответственности государя перед Отечеством.

Успехи спецслужб того времени во многом были обусловлены тем, что при реформировании государственного аппарата Петр сохранил преемственность внешнеполитического ведомства (Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел) и преемственность кадров в области дипломатии и разведки. Например, в 1699 г. послом России в Голландии был назначен А. А. Матвеев[175], сын погибшего в 1682 г. «посольских дел оберегателя» А. С. Матвеева. За заслуги перед Отечеством А. А. Матвеев был удостоен графского титула. Российская разведка в начале XVIII в. работала очень профессионально. В частности, сообщения о шведской военной экспедиции в Архангельск в 1701 г. поступили в Посольский приказ из трех стран: Швеции, Голландии и Дании.