Страница:

К оным присовокупляется еще Палата внутренней стражи, потому что, взирая на обширность действий сего приказа, на важность предназначенной цели оному, на количество препятствий в достижении сей цели и на непременную обязанность устроить внутреннюю государственную безопасность, нельзя не согласиться в совершенной необходимости учредить такую силу, которая бы могла покорить все прочие частные силы, стремящиеся нарушить внутреннюю безопасность, и которая бы могла преодолеть все препятствия, противящиеся достижению оной. Таковая сила существует в учреждении внутренней стражи или жандармов. <… >

Государственный приказ благочиния должен иметь четыре палаты: 1. Палата исполнительных дел. 2. Палата распорядительных дел. 3. Палата расправных дел и 4. Палата внутренней стражи. Сверх сих палат должен при главе состоять под управлением статс-секретаря Департамент сего Приказа, в котором полезно быть одному отделению для Вышнего благочиния, дабы посредством оного производились все те дела Вышнего благочиния, которые имеют сношения с обыкновенным благочинием и с прочими отраслями правления. Сим средством увеличится тайна в действиях Вышнего благочиния, ибо сношения его с Департаментом Приказа благочиния происходили бы единственно посредством главы, а сношения с прочими правлениями – посредством Департамента Приказа. <… >

Внутренняя стража есть та сила, которая, превышая все частные силы, принуждает всех и каждого к исполнению повелений правительства. Из сего явствует, во-первых, что она чрезвычайно важна, ибо сохраняет порядок и не допускает безначалия, во-вторых, что она устраивает внутреннюю безопасность и, следовательно, не принадлежит к военному правлению, коего цель есть устройство внешней, а не внутренней безопасности, и, в-третьих, наконец, что она никогда иначе действовать не должна, как по требованию или повелению других правительственных мест, дабы не имели граждане случая укорять правительство в насильственном действии, не на законах основанном.

Палата внутренней стражи, составляя правление сей силы, касается: 1) устройства внутренней стражи; 2) содержания оной и 3) действия оной. Обязанности суть: по первому предмету – составление внутренней стражи, принятие в службу, производства, перемещения, награждения, предание суду и увольнение в отставку чиновников внутренней стражи; по второму предмету – продовольствие внутренней стражи, снабжение одеждой, амуницией, оружием и жалованьем и устройство госпиталей; по третьему предмету – наблюдение за исполнением внутренней стражей всех требований и повелений прочих начальств и свод происшествий, в которых она вследствие сих требований и повелений участвовала. <… >

Для составления внутренней стражи, думаю я, что 50 000 жандармов будут для всего государства достаточны. Каждая область имела бы оных 5000, а каждая губерния – 1000, из коих 500 конных и 500 пеших. Сии 500 жандармов разделялись бы на команды, соображаяся с местными обстоятельствами. В столичной губернии должны бы находиться 2000 жандармов: 1000 конных и 1000 пеших. Содержание жандармов и жалование их офицеров должны быть втрое против полевых войск, ибо сия служба столь же опасна, гораздо труднее, а между тем вовсе неблагодарна. Жандармы должны быть самое легкое войско, ибо все их движения должны быть скоры и быстры и последовать без всяких затруднений. Действие внутренней стражи, кроме исполнения требований других начальств, состоит еще в имании преступников, содержании караулов при тюрьмах и острогах, провожании колодников и тому подобное. Внутренняя стража никогда не может отвечать за действие, последовавшее по требованиям других начальств. Кроме же ее не должно никакое войско вмешиваться во внутренние дела.[341]

Глава 7

Александр I скоропостижно скончался в Таганроге 19 ноября 1825 г. Начальник Главного штаба и генерал-адъютант покойного императора И. И. Дибич немедленно отправил два сообщения о смерти: великому князю Константину Павловичу, которого считал наследником престола, и императрице Марии Федоровне. Известие о кончине государя было получено в Варшаве 25 ноября в семь часов вечера. Узнав о смерти брата, Константин Павлович немедленно оповестил об этом гостившего у него Михаила Павловича. Как следует из воспоминаний последнего, Константин Павлович прочел Н. Н. Новосильцеву, дежурному генералу А. И. Кривцову, начальнику канцелярии Л. И. Гинцу и князю А. Ф. Голицыну копии документов о своем отречении и заявил, что единственным законным преемником русского престола является Николай Павлович. В течение ночи и следующего утра были подготовлены официальные бумаги, подтверждавшие отречение, а также частные письма на имя Николая и Марии Федоровны. 26 ноября Михаил Павлович выехал с этими документами в столицу.

В Петербурге известие о смерти Александра получили утром 27 ноября во время молебна за здравие императора. Николай Павлович, считая своего старшего брата законным наследником престола, незамедлительно присягнул ему. Затем он привел к присяге внутренние караулы Зимнего дворца от Кавалергардского, Конногвардейского и Преображенского полков. Днем к присяге были приведены все войска столичного гарнизона.

В тот же день состоялось заседание Государственного совета. Князь А. Н. Голицын (единственный, знавший о содержании секретного манифеста) начал настаивать на немедленном вскрытии пакета, однако некоторые члены Госсовета возражали. Д. И. Лобанов-Ростовский заявил, что этого делать не следует, поскольку «у мертвых нет воли». Его поддержали А. С. Шишков и М. А. Милорадович, аргументируя свою позицию тем, что Николай Павлович уже принес присягу Константину. Председательствующий князь П. В. Лопухин решил все же распечатать пакет, и текст манифеста стал известен. По настоянию Милорадовича было принято решение идти к Николаю Павловичу и положиться на его волю.

Николай заявил депутации, что им движет священный долг перед старшим братом. Поскольку войска уже начали присягать новому императору, он призвал членов Госсовета принести присягу Константину Павловичу «для спокойствия государства». По воле Николая это сделали не только члены Государственного совета, но и Сената и Синода.

Здесь уместно упомянуть о роли военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга М. А. Милорадовича, которому на тот момент подчинялись войска гарнизона и столичная полиция. Отважный офицер и умелый военачальник, он пользовался заслуженным уважением в войсках и в силу должностного положения и авторитета обладал реальной властью. Мы полагаем, что граф поддержал кандидатуру Константина Павловича по той причине, что последний мог стать для него менее требовательным государем, чем Николай.

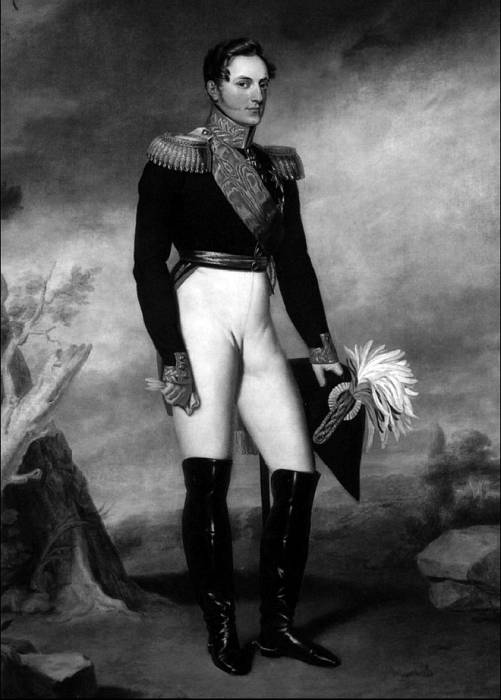

Великий князь Константин Павлович

Великий князь Константин Павлович

Возможно, Милорадович ожидал упреков или даже отстранения от должности за неудовлетворительное состояние дисциплины в гвардии. В определенной степени повторялась ситуация с Петром III и Павлом I. Вечером 27 ноября князь Ф. П. Шаховской сказал Милорадовичу, что тот поступил весьма смело. Милорадович парировал, что чувствует за спиной поддержку гвардии. Можно предположить, что он в какой-то мере (скрыто или открыто) шантажировал Николая, намекая на его непопулярность среди части гвардейских офицеров. Будущий император в тот момент не имел силовой поддержки (кроме 2-й гвардейской дивизии, которой лично командовал) и не знал оперативной обстановки. Учитывая моральный аспект и практические соображения, он, тем не менее, поступил тактически правильно. Николай решил действовать безупречно с точки зрения законности, осторожно выяснял обстановку, постепенно приобретал сторонников, накапливая военные и политические резервы на случай, если будет суждено подчиниться воле покойного императора, и сохраняя должный пиетет к старшему брату.

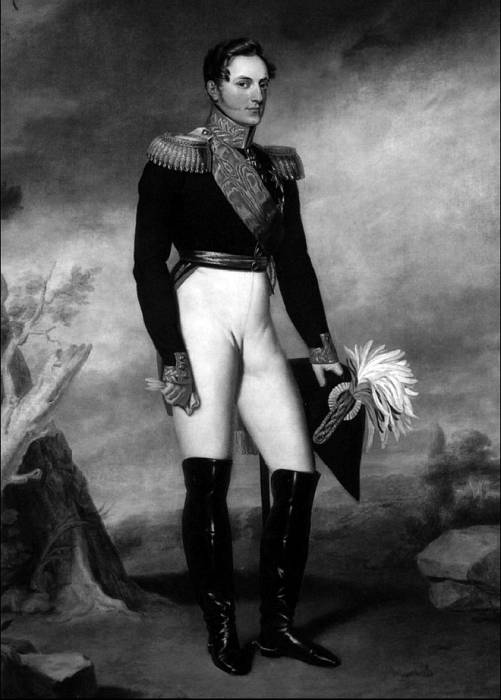

Великий князь Николай Павлович. Портрет работы Дж. Доу

Великий князь Николай Павлович. Портрет работы Дж. Доу

Тем временем в Таганроге происходило следующее. 1 декабря 1825 г. на имя покойного императора поступило письмо от капитана Вятского пехотного полка А. И. Майбороды[342]. В нем говорилось: «В России назад тому уже 10 лет как родилось и время от времени значительным образом увеличивается тайное общество под именем общества либералов; члены сего общества или корень оного мне до совершенства известен <…> равно как и план деятельных их действий»[343]. Высшее военное командование империи наконец осознало опасность антиправительственной деятельности тайного общества в вооруженных силах. Начальник Главного штаба И. И. Дибич и генерал-адъютант Александра I А. И. Чернышёв взяли ответственность по раскрытию заговора на себя и стали действовать быстро, благо, что сдерживающего фактора в лице покойного императора они уже не имели. 5 декабря 1825 г. Чернышёв выехал в Тульчин, имея на руках приказ об аресте Пестеля, 13 декабря один из наиболее опасных заговорщиков был арестован. 10 декабря Дибич получил доклад И. В. Шервуда с доказательствами участия в заговоре Пестеля и С. И. Муравьёва-Апостола. В тот же день полковнику лейб-гвардии Казачьего полка С. С. Николаеву был отправлен приказ арестовать Ф. Ф. Вадковского. Решительные действия по разоблачению и аресту руководителей и многих членов «Южного общества» предотвратили вполне возможную «большую кровь».

Нахождение формально признанного самодержца в Варшаве и отсутствие каких-либо распоряжений с его стороны после 27 ноября породили в правящих кругах Петербурга состояние неопределенности. Для реализации планов заговорщиков создались благоприятные условия, но у них не было проработанного плана, который мог быть введен в действие немедленно. Наиболее радикальные руководители «Северного» и «Южного» тайных обществ планировали вооруженное выступление на первую половину 1826 г. Заговорщики получили через окружение придворных медиков данные о слабости здоровья Александра I и о том, что можно ожидать развязки именно в этот период. Один из вариантов переворота предусматривал силовой захват власти в момент смены императоров на престоле. Но, поскольку Константин Павлович находился в Варшаве, вне пределов досягаемости заговорщиков, и не издавал манифеста о своем вступлении на престол, лидеры «революционеров» не могли прийти к какому-либо решению. Тем не менее они вели интенсивную разведку в стане сторонников Николая, причем на очень высоком уровне.

«Город казался тих; так, по крайней мере, уверял граф Милорадович, – вспоминал Николай Павлович, – уверяли и те немногие, которые ко мне хаживали, ибо я не считал приличным показываться и почти не выходил из комнат. Но в то же время бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел. Оболенский, бывший тогда адъютантом у генерала Бистрома, командовавшего всею пехотой Гвардии <…> ежедневно бывал во дворце, где тогда обычай был сбираться после развода в так называемой Конно-Гвардейской комнате. Там, в шуме сборища разных чинов офицеров и других, ежедневно приезжавших во дворец узнавать о здоровье матушки, но еще более приезжавших за новостями, с жадностию Оболенский подхватывал все, что могло быть полезным к успеху заговора, и сообщал соумышленникам узнанное. Сборища их бывали у Рылеева. Другое лицо <…> Якубовский (Якубович. – Примеч. авт.) в то же время умел хитростию своею и некоторою наружностию смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его к себе доверенность. Чего Оболенский не успевал узнать во дворце, то Якубовский изведывал от графа, у которого, как говорится, часто сердце было на языке»[344].

3 декабря в Петербург прибыл Михаил Павлович, который вручил Марии Федоровне и Николаю письма от Константина Павловича. Однако в письмах не было (и не могло быть) манифеста, в котором тот отказывался от данной ему присяги, принесенной через сутки после отъезда Михаила Павловича из Варшавы. Николай вспоминал, что ему удалось «…убедить матушку, что одних сих актов без явной опасности публиковать нельзя и что должно непременно стараться убедить брата прибавить к тому другой, в виде манифеста, с изъяснением таким, которое бы развязывало от присяги, ему данной»[345].

Члены императорской фамилии в тот же день направили в Варшаву фельдъегеря Белоусова с письмом, в котором просили Константина Павловича написать манифест с отказом от присяги, и решили не предавать огласке его первое послание. Тот факт, что Михаил Павлович не принес присягу в Варшаве, служил для общественного мнения косвенным подтверждением отречения Константина Павловича от престола.

Чтобы предотвратить утечку информации, на семейном совете приняли решение отправить Михаила Павловича из Петербурга. Официально было объявлено, что великий князь едет в Варшаву с сообщением о здоровье Марии Федоровны.

Местом пребывания младшего сына Павла I выбрали почтовую станцию Неннале в 300 верстах от Петербурга по Рижскому тракту. Михаил выехал во второй половине дня 5 декабря. По дороге он должен был останавливать возвращавшихся из Варшавы и задерживать всех, кто мог знать об отказе Константина Павловича от вступления на престол. Начальнику почтового ведомства и доверенному лицу императора Александра I князю Голицыну вменялось следить за поступлением корреспонденции из Царства Польского. Частные письма, приходившие из Варшавы, задерживались и временно адресатам не направлялись; бумаги, полученные по эстафете из канцелярии наместника, передавались лично Николаю. Он вспоминал: «Бумаги, не терпящие отлагательства, должен был я лично вручать у себя тем, к коим адресовались, и просить их вскрывать в моем присутствии, положение самое несносное!»[346].

Временный отъезд Михаила Павловича из столицы имел большое значение и с точки зрения безопасности императорской фамилии. С 5 по 13 декабря взрослые члены семьи Романовых по мужской линии пребывали в разных местах, что создавало известные трудности для их одновременного захвата или ликвидации. Константин находился под защитой преданных ему польских войск, состоявших из двух пехотных корпусов и кавалерийской дивизии. Недопущение к власти Николая имело смысл только после того, как документы об отречении Константина приобретали законную силу, т. е. получали признание на уровне Государственного совета, Сената и Синода. В этой ситуации тот, кто первым получал информацию об отречении Константина Павловича, имел больше возможностей для мобилизации и тактического развертывания своих сил.

Упорная борьба за обладание информацией, а значит, и за возможность эффективно реализовать ее в своих интересах, между специальными службами Николая и аналогичными службами заговорщиков шла десять дней (4–13 декабря).

Значительная часть участников заговора состояла адъютантами высших начальствующих лиц: при цесаревиче Константине – М. С. Лунин; при принце А. Вюртембергском – А. А. Бестужев; при главнокомандующем 1-й армией Ф. В. Остен-Сакене – П. П. Титов, В. А. Мусин-Пушкин и Ф. Л. Бреверн; при главнокомандующем 2-й армией П. Х. Витгенштейне – А. А. Крюков, В. П. Ивашев, Н. В. Басаргин и А. П. Барятинский; при Дежурстве гвардейской пехоты – Е. П. Оболенский; при финляндском генерал-губернаторе А. А. Закревском – Н. В. Путята; при смоленском генерал-губернаторе Н. Н. Хованском – А. Чевкин, при 2-м корпусе – А. И. Сабуров; при генерале Н. Н. Раевском – П. А. Муханов; при генерале Я. А. Потемкине – К. П. Оболенский; при генерале А. И. Чернышёве – В. Д. Сухоруков; при главном командире Кронштадтского порта Ф. В. Моллере – П. А. Бестужев. Указанные лица могли получать информацию от своих патронов и их ближайшего окружения. Однако меры секретности, принятые правительственной стороной, позволили Николаю Павловичу иметь информационное преимущество.

Параллельно с ведением разведки заговорщики занимались подготовкой вооруженного выступления гвардейских полков, часть офицерского состава которых они привлекли на свою сторону. Особые надежды декабристы возлагали на Кавалергардский и Измайловский полки: из них вышло и в них служило наибольшее число членов тайных обществ. По плану Пестеля после отстранения династии Романовых Кавалергардский полк должен был стать единственной охраной новой власти; планировалось, что он получит название Полк царских мечников и будет состоять из 16 дружин (эскадронов) латников. Он составлял бы прикрытие Императорского Величества и был бы ближний его телохранитель, занимая исключительно во дворце все внутренние караулы[347]. Из других гвардейских частей заговорщики рассчитывали на Гвардейский морской экипаж, Гренадерский, Московский и Финляндский полки. Кроме собственно участников «Северного» и «Южного» обществ, лидеры мятежников надеялись на поддержку членов масонских лож и ранее существовавших тайных обществ, среди которых были опытные в военном деле старшие офицеры.

На собраниях руководителей заговора под руководством С. П. Трубецкого был разработан следующий план действий. Перед принятием присяги состоявшие в заговоре офицеры должны были склонить солдат к мятежу, используя в качестве аргументов ложные сообщения об аресте великих князей Константина и Михаила и о незаконности присяги Николаю. Первому отряду, под командованием капитана Нижегородского драгунского полка А. И. Якубовича, поручался захват Зимнего дворца и арест императорской семьи. Для этого предполагалось использовать Гвардейский экипаж, Измайловский полк и Конно-пионерный эскадрон. Второй отряд, возглавляемый полковником 12-го Егерского полка А. М. Булатовым, должен был овладеть Кронверком (арсенал) и Петропавловской крепостью (под прицелом пушек крепости находился Зимний дворец). В качестве основной ударной силы второго отряда намечались 1-й и 2-й батальоны Гренадерского полка. Третьему отряду, под руководством С. П. Трубецкого, надлежало блокировать здание Сената. Рылееву и Пущину поручалось предъявить сенаторам, под угрозой оружия, ультиматум: не присягать новому императору, объявить правительство низложенным и передать власть Временному правительству. В этой части операции главная роль отводилась 1-му и 2-му батальонам Московского полка.

Чтобы придать мятежу характер народной революции, Якубович предложил сыграть на низменных страстях жителей Петербурга и использовать вариант, уже опробованный при свержении Петра III. Он планировал, открыв кабаки и организовав бесплатную раздачу водки для населения, взбунтовать толпу и направить ее к Зимнему двору и в богатые кварталы города. В случае неудачи восстания проговаривался вариант поджога столицы и отступления к Москве для соединения с войсками, находившимися под контролем членов «Южного общества». Чтобы обезглавить правительственные войска и внести панику в ряды сторонников самодержавия, Рылеев предложил убить Николая. Каховскому поручили рано утром 14 декабря проникнуть в Зимний дворец и совершить индивидуальный (!) террористический акт до начала общего выступления. М. А. Бестужев должен был захватить великого князя Михаила Павловича на Нарвской заставе при въезде в Петербург.

В планах заговорщиков важное место отводилось караулам: быстрый захват ключевых объектов без их поддержки практически невозможен. Особый расчет возлагался на караулы по 1-му отделению, Петропавловской крепости и Нарвской заставе. Наиболее важными были караулы по 1-му отделению: внутренний караул и главная гауптвахта Зимнего дворца, присутственные места на Гороховой (дом № 2), Адмиралтейство, Сенат. Дежурный по этим караулам командир 2-го батальона Финляндского полка полковник А. Ф. фон Моллер ранее состоял в тайном обществе. 2-я и 3-я фузилерные роты 1-го батальона Гренадерского полка занимали караулы в Кронверке и Петропавловской крепости. В карауле у Нарвской заставы стояла часть 2-й гренадерской роты Московского полка.

Главным руководителем (диктатором) восстания был избран С. П. Трубецкой, его заместителем – старший адъютант (начальник штаба) гвардейской пехоты Е. П. Оболенский.

Окончательный план выступления выработали 10–13 декабря на квартирах Рылеева и Оболенского, однако замыслам заговорщиков не дано было осуществиться.

Ранним утром 11 декабря в Петербург прибыл барон Б. А. Фредерикс с пакетом от генерала Дибича для передачи в собственные руки императору. Николай Павлович так описал его приезд: «Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получил в ответ, что ничего ему неизвестно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находился государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться? Вскрыть пакет на имя императора был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последнею крайностию, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и – пакет вскрыт! <…> Дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии. <…> Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властию, с опытностию, с решимостию – я не имел ни власти, ни права на оную; мог только действовать чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют; и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех <…> или преждевременно заговорщикам не открыть, что замыслы их уже не скрыты от правительства»[348].

Б. А. Фредерикс

Б. А. Фредерикс

Николай немедленно пригласил к себе Милорадовича и Голицына и ознакомил их с приложениями к депеше Дибича: «Писанные рукою генерал-адъютанта графа Чернышёва для большей тайны, в них заключалось изложение открытого обширного заговора. <…> Известно было, что заговор касается многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку, но в особенности в Москве, в главной квартире 2-й армии, и в части войск, ей принадлежащих, а также в войсках 3-го корпуса. Показания были весьма неясны, неопределительны; но однако еще за несколько дней до кончины своей покойный император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Измайловского полка Николаева взять известного Вадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны были подозрения на главную квартиру 2-й армии, и генерал Дибич уведомлял, что вслед за сим решился послать графа Чернышёва в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейна о происходящем и арестовать князя С. Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в оной бригаде командовавшего Вятским полком.

Подобное извещение в столь затруднительное и важное время требовало величайшего внимания, и решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать; а как о капитане Майбороде ничего не упоминалось, но должно было полагать, что чрез него получатся еще важнейшие сведения, то решился граф Милорадович послать адъютанта своего генерала Мантейфеля к генералу Роту, дабы, приняв Майбороду, доставить в Петербург. Из петербургских заговорщиков по справке никого не оказалось налицо; все были в отпуску, а именно – Свистунов, Захар Чернышёв и Никита Муравьёв, что более еще утверждало справедливость подозрений, что они были в отсутствии для съезда, как в показаниях упоминалось. Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии и других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности»[349].

В распоряжении военного губернатора имелись следующие силы и средства. Кроме сотрудников общей полиции, в Петербурге находились подразделения Отдельного корпуса внутренней стражи: внутренний гарнизонный батальон и жандармский дивизион. Функции военной полиции исполнял лейб-гвардии Жандармский полуэскадрон. Гарнизонный батальон выполнял задачи по охране и конвоированию арестантов и нес полицейскую караульную службу. Жандармские части изначально создавались как подразделения быстрого реагирования. В дивизионе были конная и пешая команды. Конная состояла из 25 офицеров, 35 унтер-офицеров, 264 жандармов и 4 трубачей; пешая – из 1 офицера, 18 унтер-офицеров и 102 жандармов. В полуэскадроне, который был полностью кавалерийским, служили 4 офицера, 10 унтер-офицеров, 80 жандармов и 2 трубача. Все жандармы имели на вооружении драгунские ружья со штыками образца 1809 г. и драгунские палаши, кавалеристы дополнительно имели по два пистолета. Жандармы были обучены действовать небольшими командами и даже в одиночку. В умелых руках – это грозная сила, однако Милорадович был храбрый солдат, но посредственный полицейский.

Государственный приказ благочиния должен иметь четыре палаты: 1. Палата исполнительных дел. 2. Палата распорядительных дел. 3. Палата расправных дел и 4. Палата внутренней стражи. Сверх сих палат должен при главе состоять под управлением статс-секретаря Департамент сего Приказа, в котором полезно быть одному отделению для Вышнего благочиния, дабы посредством оного производились все те дела Вышнего благочиния, которые имеют сношения с обыкновенным благочинием и с прочими отраслями правления. Сим средством увеличится тайна в действиях Вышнего благочиния, ибо сношения его с Департаментом Приказа благочиния происходили бы единственно посредством главы, а сношения с прочими правлениями – посредством Департамента Приказа. <… >

Внутренняя стража есть та сила, которая, превышая все частные силы, принуждает всех и каждого к исполнению повелений правительства. Из сего явствует, во-первых, что она чрезвычайно важна, ибо сохраняет порядок и не допускает безначалия, во-вторых, что она устраивает внутреннюю безопасность и, следовательно, не принадлежит к военному правлению, коего цель есть устройство внешней, а не внутренней безопасности, и, в-третьих, наконец, что она никогда иначе действовать не должна, как по требованию или повелению других правительственных мест, дабы не имели граждане случая укорять правительство в насильственном действии, не на законах основанном.

Палата внутренней стражи, составляя правление сей силы, касается: 1) устройства внутренней стражи; 2) содержания оной и 3) действия оной. Обязанности суть: по первому предмету – составление внутренней стражи, принятие в службу, производства, перемещения, награждения, предание суду и увольнение в отставку чиновников внутренней стражи; по второму предмету – продовольствие внутренней стражи, снабжение одеждой, амуницией, оружием и жалованьем и устройство госпиталей; по третьему предмету – наблюдение за исполнением внутренней стражей всех требований и повелений прочих начальств и свод происшествий, в которых она вследствие сих требований и повелений участвовала. <… >

Для составления внутренней стражи, думаю я, что 50 000 жандармов будут для всего государства достаточны. Каждая область имела бы оных 5000, а каждая губерния – 1000, из коих 500 конных и 500 пеших. Сии 500 жандармов разделялись бы на команды, соображаяся с местными обстоятельствами. В столичной губернии должны бы находиться 2000 жандармов: 1000 конных и 1000 пеших. Содержание жандармов и жалование их офицеров должны быть втрое против полевых войск, ибо сия служба столь же опасна, гораздо труднее, а между тем вовсе неблагодарна. Жандармы должны быть самое легкое войско, ибо все их движения должны быть скоры и быстры и последовать без всяких затруднений. Действие внутренней стражи, кроме исполнения требований других начальств, состоит еще в имании преступников, содержании караулов при тюрьмах и острогах, провожании колодников и тому подобное. Внутренняя стража никогда не может отвечать за действие, последовавшее по требованиям других начальств. Кроме же ее не должно никакое войско вмешиваться во внутренние дела.[341]

Глава 7

От Сенатской площади до Малахова кургана

Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышляющих о цареубийстве. Его предшественники принуждены были терпеть и прощать.

А. С. Пушкин

Александр I скоропостижно скончался в Таганроге 19 ноября 1825 г. Начальник Главного штаба и генерал-адъютант покойного императора И. И. Дибич немедленно отправил два сообщения о смерти: великому князю Константину Павловичу, которого считал наследником престола, и императрице Марии Федоровне. Известие о кончине государя было получено в Варшаве 25 ноября в семь часов вечера. Узнав о смерти брата, Константин Павлович немедленно оповестил об этом гостившего у него Михаила Павловича. Как следует из воспоминаний последнего, Константин Павлович прочел Н. Н. Новосильцеву, дежурному генералу А. И. Кривцову, начальнику канцелярии Л. И. Гинцу и князю А. Ф. Голицыну копии документов о своем отречении и заявил, что единственным законным преемником русского престола является Николай Павлович. В течение ночи и следующего утра были подготовлены официальные бумаги, подтверждавшие отречение, а также частные письма на имя Николая и Марии Федоровны. 26 ноября Михаил Павлович выехал с этими документами в столицу.

В Петербурге известие о смерти Александра получили утром 27 ноября во время молебна за здравие императора. Николай Павлович, считая своего старшего брата законным наследником престола, незамедлительно присягнул ему. Затем он привел к присяге внутренние караулы Зимнего дворца от Кавалергардского, Конногвардейского и Преображенского полков. Днем к присяге были приведены все войска столичного гарнизона.

В тот же день состоялось заседание Государственного совета. Князь А. Н. Голицын (единственный, знавший о содержании секретного манифеста) начал настаивать на немедленном вскрытии пакета, однако некоторые члены Госсовета возражали. Д. И. Лобанов-Ростовский заявил, что этого делать не следует, поскольку «у мертвых нет воли». Его поддержали А. С. Шишков и М. А. Милорадович, аргументируя свою позицию тем, что Николай Павлович уже принес присягу Константину. Председательствующий князь П. В. Лопухин решил все же распечатать пакет, и текст манифеста стал известен. По настоянию Милорадовича было принято решение идти к Николаю Павловичу и положиться на его волю.

Николай заявил депутации, что им движет священный долг перед старшим братом. Поскольку войска уже начали присягать новому императору, он призвал членов Госсовета принести присягу Константину Павловичу «для спокойствия государства». По воле Николая это сделали не только члены Государственного совета, но и Сената и Синода.

Здесь уместно упомянуть о роли военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга М. А. Милорадовича, которому на тот момент подчинялись войска гарнизона и столичная полиция. Отважный офицер и умелый военачальник, он пользовался заслуженным уважением в войсках и в силу должностного положения и авторитета обладал реальной властью. Мы полагаем, что граф поддержал кандидатуру Константина Павловича по той причине, что последний мог стать для него менее требовательным государем, чем Николай.

Возможно, Милорадович ожидал упреков или даже отстранения от должности за неудовлетворительное состояние дисциплины в гвардии. В определенной степени повторялась ситуация с Петром III и Павлом I. Вечером 27 ноября князь Ф. П. Шаховской сказал Милорадовичу, что тот поступил весьма смело. Милорадович парировал, что чувствует за спиной поддержку гвардии. Можно предположить, что он в какой-то мере (скрыто или открыто) шантажировал Николая, намекая на его непопулярность среди части гвардейских офицеров. Будущий император в тот момент не имел силовой поддержки (кроме 2-й гвардейской дивизии, которой лично командовал) и не знал оперативной обстановки. Учитывая моральный аспект и практические соображения, он, тем не менее, поступил тактически правильно. Николай решил действовать безупречно с точки зрения законности, осторожно выяснял обстановку, постепенно приобретал сторонников, накапливая военные и политические резервы на случай, если будет суждено подчиниться воле покойного императора, и сохраняя должный пиетет к старшему брату.

Тем временем в Таганроге происходило следующее. 1 декабря 1825 г. на имя покойного императора поступило письмо от капитана Вятского пехотного полка А. И. Майбороды[342]. В нем говорилось: «В России назад тому уже 10 лет как родилось и время от времени значительным образом увеличивается тайное общество под именем общества либералов; члены сего общества или корень оного мне до совершенства известен <…> равно как и план деятельных их действий»[343]. Высшее военное командование империи наконец осознало опасность антиправительственной деятельности тайного общества в вооруженных силах. Начальник Главного штаба И. И. Дибич и генерал-адъютант Александра I А. И. Чернышёв взяли ответственность по раскрытию заговора на себя и стали действовать быстро, благо, что сдерживающего фактора в лице покойного императора они уже не имели. 5 декабря 1825 г. Чернышёв выехал в Тульчин, имея на руках приказ об аресте Пестеля, 13 декабря один из наиболее опасных заговорщиков был арестован. 10 декабря Дибич получил доклад И. В. Шервуда с доказательствами участия в заговоре Пестеля и С. И. Муравьёва-Апостола. В тот же день полковнику лейб-гвардии Казачьего полка С. С. Николаеву был отправлен приказ арестовать Ф. Ф. Вадковского. Решительные действия по разоблачению и аресту руководителей и многих членов «Южного общества» предотвратили вполне возможную «большую кровь».

Нахождение формально признанного самодержца в Варшаве и отсутствие каких-либо распоряжений с его стороны после 27 ноября породили в правящих кругах Петербурга состояние неопределенности. Для реализации планов заговорщиков создались благоприятные условия, но у них не было проработанного плана, который мог быть введен в действие немедленно. Наиболее радикальные руководители «Северного» и «Южного» тайных обществ планировали вооруженное выступление на первую половину 1826 г. Заговорщики получили через окружение придворных медиков данные о слабости здоровья Александра I и о том, что можно ожидать развязки именно в этот период. Один из вариантов переворота предусматривал силовой захват власти в момент смены императоров на престоле. Но, поскольку Константин Павлович находился в Варшаве, вне пределов досягаемости заговорщиков, и не издавал манифеста о своем вступлении на престол, лидеры «революционеров» не могли прийти к какому-либо решению. Тем не менее они вели интенсивную разведку в стане сторонников Николая, причем на очень высоком уровне.

«Город казался тих; так, по крайней мере, уверял граф Милорадович, – вспоминал Николай Павлович, – уверяли и те немногие, которые ко мне хаживали, ибо я не считал приличным показываться и почти не выходил из комнат. Но в то же время бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел. Оболенский, бывший тогда адъютантом у генерала Бистрома, командовавшего всею пехотой Гвардии <…> ежедневно бывал во дворце, где тогда обычай был сбираться после развода в так называемой Конно-Гвардейской комнате. Там, в шуме сборища разных чинов офицеров и других, ежедневно приезжавших во дворец узнавать о здоровье матушки, но еще более приезжавших за новостями, с жадностию Оболенский подхватывал все, что могло быть полезным к успеху заговора, и сообщал соумышленникам узнанное. Сборища их бывали у Рылеева. Другое лицо <…> Якубовский (Якубович. – Примеч. авт.) в то же время умел хитростию своею и некоторою наружностию смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его к себе доверенность. Чего Оболенский не успевал узнать во дворце, то Якубовский изведывал от графа, у которого, как говорится, часто сердце было на языке»[344].

3 декабря в Петербург прибыл Михаил Павлович, который вручил Марии Федоровне и Николаю письма от Константина Павловича. Однако в письмах не было (и не могло быть) манифеста, в котором тот отказывался от данной ему присяги, принесенной через сутки после отъезда Михаила Павловича из Варшавы. Николай вспоминал, что ему удалось «…убедить матушку, что одних сих актов без явной опасности публиковать нельзя и что должно непременно стараться убедить брата прибавить к тому другой, в виде манифеста, с изъяснением таким, которое бы развязывало от присяги, ему данной»[345].

Члены императорской фамилии в тот же день направили в Варшаву фельдъегеря Белоусова с письмом, в котором просили Константина Павловича написать манифест с отказом от присяги, и решили не предавать огласке его первое послание. Тот факт, что Михаил Павлович не принес присягу в Варшаве, служил для общественного мнения косвенным подтверждением отречения Константина Павловича от престола.

Чтобы предотвратить утечку информации, на семейном совете приняли решение отправить Михаила Павловича из Петербурга. Официально было объявлено, что великий князь едет в Варшаву с сообщением о здоровье Марии Федоровны.

Местом пребывания младшего сына Павла I выбрали почтовую станцию Неннале в 300 верстах от Петербурга по Рижскому тракту. Михаил выехал во второй половине дня 5 декабря. По дороге он должен был останавливать возвращавшихся из Варшавы и задерживать всех, кто мог знать об отказе Константина Павловича от вступления на престол. Начальнику почтового ведомства и доверенному лицу императора Александра I князю Голицыну вменялось следить за поступлением корреспонденции из Царства Польского. Частные письма, приходившие из Варшавы, задерживались и временно адресатам не направлялись; бумаги, полученные по эстафете из канцелярии наместника, передавались лично Николаю. Он вспоминал: «Бумаги, не терпящие отлагательства, должен был я лично вручать у себя тем, к коим адресовались, и просить их вскрывать в моем присутствии, положение самое несносное!»[346].

Временный отъезд Михаила Павловича из столицы имел большое значение и с точки зрения безопасности императорской фамилии. С 5 по 13 декабря взрослые члены семьи Романовых по мужской линии пребывали в разных местах, что создавало известные трудности для их одновременного захвата или ликвидации. Константин находился под защитой преданных ему польских войск, состоявших из двух пехотных корпусов и кавалерийской дивизии. Недопущение к власти Николая имело смысл только после того, как документы об отречении Константина приобретали законную силу, т. е. получали признание на уровне Государственного совета, Сената и Синода. В этой ситуации тот, кто первым получал информацию об отречении Константина Павловича, имел больше возможностей для мобилизации и тактического развертывания своих сил.

Упорная борьба за обладание информацией, а значит, и за возможность эффективно реализовать ее в своих интересах, между специальными службами Николая и аналогичными службами заговорщиков шла десять дней (4–13 декабря).

Значительная часть участников заговора состояла адъютантами высших начальствующих лиц: при цесаревиче Константине – М. С. Лунин; при принце А. Вюртембергском – А. А. Бестужев; при главнокомандующем 1-й армией Ф. В. Остен-Сакене – П. П. Титов, В. А. Мусин-Пушкин и Ф. Л. Бреверн; при главнокомандующем 2-й армией П. Х. Витгенштейне – А. А. Крюков, В. П. Ивашев, Н. В. Басаргин и А. П. Барятинский; при Дежурстве гвардейской пехоты – Е. П. Оболенский; при финляндском генерал-губернаторе А. А. Закревском – Н. В. Путята; при смоленском генерал-губернаторе Н. Н. Хованском – А. Чевкин, при 2-м корпусе – А. И. Сабуров; при генерале Н. Н. Раевском – П. А. Муханов; при генерале Я. А. Потемкине – К. П. Оболенский; при генерале А. И. Чернышёве – В. Д. Сухоруков; при главном командире Кронштадтского порта Ф. В. Моллере – П. А. Бестужев. Указанные лица могли получать информацию от своих патронов и их ближайшего окружения. Однако меры секретности, принятые правительственной стороной, позволили Николаю Павловичу иметь информационное преимущество.

Параллельно с ведением разведки заговорщики занимались подготовкой вооруженного выступления гвардейских полков, часть офицерского состава которых они привлекли на свою сторону. Особые надежды декабристы возлагали на Кавалергардский и Измайловский полки: из них вышло и в них служило наибольшее число членов тайных обществ. По плану Пестеля после отстранения династии Романовых Кавалергардский полк должен был стать единственной охраной новой власти; планировалось, что он получит название Полк царских мечников и будет состоять из 16 дружин (эскадронов) латников. Он составлял бы прикрытие Императорского Величества и был бы ближний его телохранитель, занимая исключительно во дворце все внутренние караулы[347]. Из других гвардейских частей заговорщики рассчитывали на Гвардейский морской экипаж, Гренадерский, Московский и Финляндский полки. Кроме собственно участников «Северного» и «Южного» обществ, лидеры мятежников надеялись на поддержку членов масонских лож и ранее существовавших тайных обществ, среди которых были опытные в военном деле старшие офицеры.

На собраниях руководителей заговора под руководством С. П. Трубецкого был разработан следующий план действий. Перед принятием присяги состоявшие в заговоре офицеры должны были склонить солдат к мятежу, используя в качестве аргументов ложные сообщения об аресте великих князей Константина и Михаила и о незаконности присяги Николаю. Первому отряду, под командованием капитана Нижегородского драгунского полка А. И. Якубовича, поручался захват Зимнего дворца и арест императорской семьи. Для этого предполагалось использовать Гвардейский экипаж, Измайловский полк и Конно-пионерный эскадрон. Второй отряд, возглавляемый полковником 12-го Егерского полка А. М. Булатовым, должен был овладеть Кронверком (арсенал) и Петропавловской крепостью (под прицелом пушек крепости находился Зимний дворец). В качестве основной ударной силы второго отряда намечались 1-й и 2-й батальоны Гренадерского полка. Третьему отряду, под руководством С. П. Трубецкого, надлежало блокировать здание Сената. Рылееву и Пущину поручалось предъявить сенаторам, под угрозой оружия, ультиматум: не присягать новому императору, объявить правительство низложенным и передать власть Временному правительству. В этой части операции главная роль отводилась 1-му и 2-му батальонам Московского полка.

Чтобы придать мятежу характер народной революции, Якубович предложил сыграть на низменных страстях жителей Петербурга и использовать вариант, уже опробованный при свержении Петра III. Он планировал, открыв кабаки и организовав бесплатную раздачу водки для населения, взбунтовать толпу и направить ее к Зимнему двору и в богатые кварталы города. В случае неудачи восстания проговаривался вариант поджога столицы и отступления к Москве для соединения с войсками, находившимися под контролем членов «Южного общества». Чтобы обезглавить правительственные войска и внести панику в ряды сторонников самодержавия, Рылеев предложил убить Николая. Каховскому поручили рано утром 14 декабря проникнуть в Зимний дворец и совершить индивидуальный (!) террористический акт до начала общего выступления. М. А. Бестужев должен был захватить великого князя Михаила Павловича на Нарвской заставе при въезде в Петербург.

В планах заговорщиков важное место отводилось караулам: быстрый захват ключевых объектов без их поддержки практически невозможен. Особый расчет возлагался на караулы по 1-му отделению, Петропавловской крепости и Нарвской заставе. Наиболее важными были караулы по 1-му отделению: внутренний караул и главная гауптвахта Зимнего дворца, присутственные места на Гороховой (дом № 2), Адмиралтейство, Сенат. Дежурный по этим караулам командир 2-го батальона Финляндского полка полковник А. Ф. фон Моллер ранее состоял в тайном обществе. 2-я и 3-я фузилерные роты 1-го батальона Гренадерского полка занимали караулы в Кронверке и Петропавловской крепости. В карауле у Нарвской заставы стояла часть 2-й гренадерской роты Московского полка.

Главным руководителем (диктатором) восстания был избран С. П. Трубецкой, его заместителем – старший адъютант (начальник штаба) гвардейской пехоты Е. П. Оболенский.

Окончательный план выступления выработали 10–13 декабря на квартирах Рылеева и Оболенского, однако замыслам заговорщиков не дано было осуществиться.

Ранним утром 11 декабря в Петербург прибыл барон Б. А. Фредерикс с пакетом от генерала Дибича для передачи в собственные руки императору. Николай Павлович так описал его приезд: «Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получил в ответ, что ничего ему неизвестно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находился государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться? Вскрыть пакет на имя императора был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последнею крайностию, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и – пакет вскрыт! <…> Дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии. <…> Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властию, с опытностию, с решимостию – я не имел ни власти, ни права на оную; мог только действовать чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют; и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех <…> или преждевременно заговорщикам не открыть, что замыслы их уже не скрыты от правительства»[348].

Николай немедленно пригласил к себе Милорадовича и Голицына и ознакомил их с приложениями к депеше Дибича: «Писанные рукою генерал-адъютанта графа Чернышёва для большей тайны, в них заключалось изложение открытого обширного заговора. <…> Известно было, что заговор касается многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку, но в особенности в Москве, в главной квартире 2-й армии, и в части войск, ей принадлежащих, а также в войсках 3-го корпуса. Показания были весьма неясны, неопределительны; но однако еще за несколько дней до кончины своей покойный император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Измайловского полка Николаева взять известного Вадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны были подозрения на главную квартиру 2-й армии, и генерал Дибич уведомлял, что вслед за сим решился послать графа Чернышёва в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейна о происходящем и арестовать князя С. Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в оной бригаде командовавшего Вятским полком.

Подобное извещение в столь затруднительное и важное время требовало величайшего внимания, и решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать; а как о капитане Майбороде ничего не упоминалось, но должно было полагать, что чрез него получатся еще важнейшие сведения, то решился граф Милорадович послать адъютанта своего генерала Мантейфеля к генералу Роту, дабы, приняв Майбороду, доставить в Петербург. Из петербургских заговорщиков по справке никого не оказалось налицо; все были в отпуску, а именно – Свистунов, Захар Чернышёв и Никита Муравьёв, что более еще утверждало справедливость подозрений, что они были в отсутствии для съезда, как в показаниях упоминалось. Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии и других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности»[349].

В распоряжении военного губернатора имелись следующие силы и средства. Кроме сотрудников общей полиции, в Петербурге находились подразделения Отдельного корпуса внутренней стражи: внутренний гарнизонный батальон и жандармский дивизион. Функции военной полиции исполнял лейб-гвардии Жандармский полуэскадрон. Гарнизонный батальон выполнял задачи по охране и конвоированию арестантов и нес полицейскую караульную службу. Жандармские части изначально создавались как подразделения быстрого реагирования. В дивизионе были конная и пешая команды. Конная состояла из 25 офицеров, 35 унтер-офицеров, 264 жандармов и 4 трубачей; пешая – из 1 офицера, 18 унтер-офицеров и 102 жандармов. В полуэскадроне, который был полностью кавалерийским, служили 4 офицера, 10 унтер-офицеров, 80 жандармов и 2 трубача. Все жандармы имели на вооружении драгунские ружья со штыками образца 1809 г. и драгунские палаши, кавалеристы дополнительно имели по два пистолета. Жандармы были обучены действовать небольшими командами и даже в одиночку. В умелых руках – это грозная сила, однако Милорадович был храбрый солдат, но посредственный полицейский.