И Герберт вышел на тропу войны, войны, ставшей для него привычкой, более того, отчасти даже забавой. Он знал, что рано или поздно все это снова повторится, он даже специально не препятствовал краже документов, понимая: если он оставит свой офис на разграбление, Анна обязательно поддастся соблазну спереть что-нибудь важное, а это и послужит поводом для дальнейшего преследования. Так и получилось. Узнав, что Анна основала собственный бизнес, Герберт заказал букет цветов такого размера, что Эльза даже обиделась, сказав, что ей такого огромного букета он никогда не дарил. Букет состоял из сорока восьми роз и сорока восьми ирисов и обошелся Адлеру в двести долларов. К букету он велел добавить записку: «Рад успехам вашего нового бизнеса».

– Это поцелуй Иуды, – пояснил он свой поступок Эльзе, и та неохотно успокоилась. И действительно, через несколько недель у Анны с ее новым бизнесом начались такие проблемы, что разумный человек вряд ли поставил бы на ее успех и ломаный грош, а еще через некоторое время посыльный принес Анне книгу, подарок Герберта: «За решеткой. Пособие: Как выжить в тюрьме».

Апогеем привычной мести был момент, когда бывшей управляющей вручили иск на три миллиона долларов, который подготовил адвокат Адлера, ожидавший успеха в суде и рассчитывающий на жирные гонорары от клиента, поскольку знал, что Адлер не скупится, когда речь идет о его амбициях.

Так в очередной раз завязалось бесконечное дело, к которому Адлер сразу же, как только понял, что апогей достигнут и кроме редких ответных оплеух и вялой канители судебных заседаний ждать больше нечего, потерял интерес.

Герберт был слишком опытен, чтобы не тешить себя надеждами на окончательную победу. Единственной возможной победой было бы полное забвение, чтобы через несколько лет с трудом припомнить, как же звали эту очередную уродку.

Для Анны же это была первая серьезная война в ее жизни. Это была хитрая, пронырливая женщина, достигшая своих тридцати пяти лет и так никем серьезно и не отшлепанная. Она нигде никогда не работала, поскольку исключительно грубый нрав выводил из себя любого работодателя. Перебиваясь случайными махинациями, Анна наконец наткнулась на Герберта и принялась хамить ему пуще прежнего, но Герберт терпел и усмехался, терпел и забавлялся, пока наконец перестал терпеть и после четырех лет этого противоборства нанес решительный удар.

Хотя Анна и могла предположить, что все закончится именно так, она, однако, прекрасно справилась с первым потрясением и деловито принялась скрывать доказательства своих махинаций.

Конечно, она была гораздо более сложной личностью, чем просто грубиянка и воровка. У нее был собственный внутренний мир ценностей и понятий о справедливости, который, к счастью для Адлера и к несчастью для нее самой, абсолютно не совпадал с общепринятыми в обществе понятиями.

Как и во многих других, в Анне жили два или даже три разных человека, и борьба между ипостасями этой раздвоенной, чтобы не сказать растроенной, личности и выливалась в те противоречивые действия, которые Адлер, а вместе с ним и все остальные, могли не без интереса наблюдать.

Анна была вне себя от всего происходящего. Она была властной самкой и не терпела никаких проявлений воли со стороны тех, с кем общалась. Признаться себе, что четыре года, которые она провела, работая у Адлера, прошли напрасно, Анна не могла.

– Этот Адлер – отъявленный подонок. Хитрый, вечно мягко стелющий, но не дающий потом спать. Такому легче дать, чем заставить отстать. Но он, сволочь, и на шарм не реагирует, при том, что я и монаха соблазню… Ему ничего не надо, кроме власти! Он хочет, чтобы все происходило только согласно его извращенным планам! И вся семейка Адлеров – змеюшник еще тот. Его супружница Эльза тоже мастер придуриваться. Всю дорогу валяет дуру, мол, моя хата с краю, мне все по барабану, а на самом деле только и знает, что подначивать Герберта, настраивать его против меня… Нет, эти люди совершенно не понимают, что такое справедливость и настоящие, искренние дружеские отношения. Все, что они могут предложить, это лицемерие и предательство. А больше всего в жизни я ненавижу как раз предательство…

Адлер делил человечество на два сорта людей. К первому он относил тех, кто постоянно создает проблемы, ко второму – тех, кто их решает. Своим хамством, глупостью, нежеланием и на йоту задуматься о своих действиях первые считают себя людьми первого сорта, живущими по наитию, вдохновению… Вторые не признают себя второсортными, но у них просто не остается выхода, как всю жизнь решать проблемы, создаваемыми людьми первого сорта. И не то чтобы эти первосортные ни на что не способны. Нет. Просто у них такой стиль жизни. И Герберт, и Анна были людьми того сорта, который как раз проблемы решал, иначе бы Герберт никогда и не назначил Анну своей управляющей. Но амбиции ее переросли всякую меру. Сначала она помышляла затащить Адлера в постель, ибо привыкла спать со всеми полезными людьми мужского, да и женского пола. Но Герберт оказался аморфным к подобным намекам, чем до глубины души, да и не только души, оскорблял всех женщин, убежденных, что секс является мощнейшим акселератором деловых отношений.

Поняв, что Адлер не поддается на привычные инстинкты, Анна попыталась усыпить его бдительность, якобы начав «учиться» у него, но учеба не продолжилась долго, ибо вольный нрав Анны не позволял ей долго сидеть в уголке, поджав хвост.

Анна пыталась заставить Адлера работать, таким образом уничтожая всякий смысл своего существования в его бизнесе. Адлер работать не хотел. Он считал, что этот вечно торгашеский труд унизителен и разрушает душу. Однако приобретя вкус к роскоши и привычку до крайности баловать своих домочадцев, Герберт не желал умерить своих аппетитов. Ситуация напоминала раскачиваемый плот, который вот-вот перевернется, и наконец Адлер почувствовал, что Анна вывела его из себя не на шутку, и деловая подруга внезапно и несколько комично полетела с плота, который сразу выровнялся и продолжил свое одиночное плавание.

Анна давно готовилась к большой войне. Заметив, что Адлер стал выдвигать свою дочь на руководящие позиции, она решила погубить дело Адлера, чего бы ей это ни стоило. Она тайно начала создавать параллельный бизнес, и последние полгода прошли в кошмаре, который напоминал разрастание злокачественной опухоли внутри хворающего организма адлеровского дела.

Но вот теперь больше нет злономеренной Анны, и все дела свалились на Герберта. И все вновь начинается по прежнему кругу – коловращение, такое количество дел, что утром не упомнишь, чем занимался вечером, а к вечеру все и вовсе превращается в текущую мишуру. Не покидая плоскость шара, Герберт сначала с удовольствием отбивался от других шаров, сыплющихся ему на голову, на плечи, скатывающихся по его коленям. Он самодовольно хмыкал, что вот же, может справляться и без помощников, но сумма индивидуальных шаров шаропада превысила человеческие возможности, и Герберт снова начал обзаводиться целым выводком мелких, а потому пока малозначимых Анн. Дела устроились, но нужно было рваться вперед, ибо Зазеркалье, где, по замечанию Черной Королевы, необходимо быстро бежать, чтобы просто остаться на месте, давно завладело нашим Зеркальем, и мир абсурда больше никого не удивляет и не тревожит: ведь если абсурд стал обыденностью, не значит ли это, что он растерял свою взбалмошную новизну? И в этом мире, в котором мы зачем-то продолжаем существовать, нет ничего надежного, ничего логичного: люди беззлобно и привычно губят друг друга, но смерть теряет всякий смысл, ибо если не помнишь, что было вчера, что было сегодня утром, и совершенно не припоминаешь, что же свершилось завтра, то смерть неактуальна, как выключение монотонного радиоприемника, взявшегося сказать все известные подвыпившему орфографическому словарю незначительные и до унизительности несовершенные слова.

Размышляя об абсурде, ставшем нормой, и о норме, превратившейся в абсурд, Герберт припомнил слова Камю: «Абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии». Вот именно… Каждый из них – и человек, и мир – в отдельности логичен и прост, как выкройка фартука, как выстрел в утренней роще, как сильная струя, текущая из кухонного крана и напоминающая стеклянный столбик. Но стоит им прийти во взаимодействие, стоит человеку окунуться в мир или миру вторгнуться в человека, как начинается грошовый диссонанс, разрастающийся до многомиллионного спектакля кручины. «Если абсурд и существует, то лишь во вселенной человека», – подливал Камю масла в огонь, и Герберт знал, что это верно, что самое большое несчастье проистекает именно от этой внезапной встречи человека с миром, внутренней вселенной – с ее внешним побратимом, сердцевины артишока – с безжалостным столовым ножом общественного рассудка и ефрейторских законов натуральной физики. И если «из бессмысленности, абсурдности бытия еще не следует бессмысленность человеческого существования», то шаровидное астральное тело не ведает, где начинается, а где заканчивается его серебряная нить, связующая острова сторонних созерцателей, которыми являемся мы сами, едва поняв, что рождение не есть ошибка до тех пор, пока не подведен итог, а итог невозможен, как несовершенная алгебра места, как разлитая суть ожидания выхода из замкнутого на себя самого колеса жизни… И снова Камю, упорный заклинатель автомобильной катастрофы, унесшей жизнь и его издателя… «Оправдание абсурдного мира может быть только эстетическим». Эстетика – жалкая приманка человеческого измельчания, попытка пить из бутыли бытия, не вынимая пробки.

Такими мыслями Герберт наполнял свою отсутствующую голову. Он понимал, что не сойти с ума ему позволит только хорошая доза суеты, повседневной и крошащейся на каждой половице.

– Ведь если все время рассуждать о смысле жизни, жизнь потеряет смысл! – ворчал Герберт и, внезапно забросив дела, проводил все свое время с Эльзой, осторожно касался ее чуть припухшего животика и спонтанно искал движений, которые могут быть похожи на плескание рыбки, трепетание бабочки, но, хотя Эльза и утверждала, что она уже что-то чувствует, пока не мог ощутить этого проявления новой жизни, которая снимает все вопросы, заменяет нудное блуждание по чердакам философской чуши естественным желанием жить и радоваться каждому не украденному суетой моменту. А потом наступает новая суета, осмысленная и верная, как незыблемое право деторождения, которое отнимается у нас последним.

– У нашего Пузырика неоткуда взяться синим глазам, – смеялась Эльза, вглядываясь в такие знакомые и незнакомые карие глаза Герберта.

– А вдруг это вовсе не Пузырик, а стрекоза! – сюсюкал Герберт.

– Вот рожу тебе пупсика…

– Только не говори слово «пупсик»! Каждый раз, когда ты говоришь «пупсик», мне хочется плакать…

– А ты поплачь… Это не страшно. Это ведь даже хорошо! Так бывает – вздохнешь после долгожданного плача, как после весенней грозы, как в озонированной купели душевной атмосферы… Слезы проветривают душу…

– Мне нельзя плакать, я не того пола.

– Глупости. Нет того или не того пола. Есть только жгучие тиски нервов, которые не дают нам ощущать самих себя. Слезы – это хорошо. Слезы – это высшая степень исповеди, когда не нужно слов, когда все ясно и прозрачно, как в капельке…

– Пупсики, капельки… Что за чудные слова? Я устал. Я безумно устал…

– А ты отдохни.

– Отдых не приносит мне облегчения. От отдыха становится только хуже. Только нервознее…

Герберт вздохнул и поднялся. Несмотря на субботний день, у него была назначена деловая встреча.

Анна раньше блокировала и не доводила до сведения Адлера многих сообщений, а теперь на него обрушился целый ворох деловых предложений. Например, сегодня прибыл индус с намерением купить индийскую часть дела Адлера. В Индии у Герберта дела шли ни шатко ни валко, и он с радостью избавился бы от этого никчемного бремени.

Энжела и в субботу помогала отцу. Она встретила индуса и проводила его в комнату для деловых встреч. Лакшми Вишну Мишра был человеком немолодым. Его вызывающе темный цвет кожи из коричневого переходил и вовсе в черный вокруг глаз – вместилищ черных дыр зрачков, окруженных орбитами коричневатого белка.

Лакшми покачивал головой из стороны в сторону так, словно пародировал сам себя, но Герберт оставался серьезен. Он устало, но достойно изложил свое видение сделки, и когда индус принялся привычно торговаться, холодно и протокольно заговорил о величии Индии и ее народа, о ее славной истории и уникальной культуре, о колоссальном населении и врожденном миролюбии. Гостю было приятно. Он не ожидал услышать так много хорошо обоснованных добрых слов в адрес своей нищей, но упрямо стремящейся к свету цивилизации страны.

– У вас есть дети? – внезапно спросил Герберт, ожидая положительного ответа. Ну у какого индуса нет детей? Что за вопрос?

– Нет, я холостяк, – улыбнулся Лакшми.

– Ну, это не важно, – несколько растерялся Герберт, рассчитывавший рассказать гостю, как тот сможет передать детям великолепное дело, которое приобретет у Герберта. Поняв, что с этой стороны у Лакшми глухо, усталый делец принялся за другой подход и снова заговорил о величии Индии. Герберт не обладал энциклопедическими знаниями; настоящий эрудит пытается запоминать все, чтобы потом блистать своим изысканным интеллектом, который на поверку зачастую оказывается лишь свалкой малоосознанных, а потому и никчемных сведений. Герберт же интересовался всем на свете не для вящей показухи, а для удовлетворения своей вечной страсти к изучению бытия. Кроме того, его страсть к коллекционированию книг наталкивалась на внутреннее противоречие, если эти книги оставались не пролистаны… А потому и недавно приобретенный восьмитомник Вивекананды[2] не остался без внимания цепкого космополитизма гербертовского ума.

Лакшми был польщен, а Герберт не понимал, зачем он блистает своими более чем скромными, буквально штрихообразными познаниями в ведических текстах, – то ли из пошленькой корысти, мелочного желания расположить к себе покупателя, то ли потому, что ему действительно хочется поговорить с этим немолодым представителем иного и таинственного мира о мудрости веков? Внезапно ситуация на переговорах переломилась: что-то подсказало Лакшми, что этот необъятный в своих пропорциях европеец говорит искренне и вовсе не корыстен, более того, это человек надежен и с ним можно и даже нужно иметь дело. Обнадежив Герберта (который, впрочем, не верил в обещания, даже если они исходили и из более надежных уст, чем те, что обычно принадлежат легко и бурно фантазирующим сынам индийского народа), Лакшми перевел дух и замолчал.

– Обедать? – спросил Герберт, повеселев. Лакшми отчего-то нахмурился. Оказалось, что он вегетарианец.

– Я последователь Сатья Саи Баба.

Герберт почувствовал прилив ненаигранной симпатии к этому чужому человеку. «Наконец-то в торгаше встретил человека, пусть помешанного на очередном культе, но не просто бескорыстно любящего деньги, чем начинается и кончается вся его земная карма…»

– Расскажите мне о ваших верованиях, – дружелюбно и осторожно попросил Герберт, и Лакшми улыбнулся.

– Вы уверены, что хотите обо всем этом слушать?

– А почему это вас удивляет? – еще с большей нежностью произнес Герберт, и они отправились в небольшой ресторан, чтобы продолжить беседу. Герберт, оставив Лакшми за столиком с Энжелой и наказав ей развлекать и расспрашивать гостя об Индии, заскочил домой и схватил томик своих стихов, изданных с переводом на многие языки, одним из которых, на счастье, оказался санскрит. Герберт лихорадочно подписал книгу, переписав сложное имя гостя с его визитной карточки. Вернувшись в ресторан, он подарил книгу индусу. Тот был поражен.

– Вы знаете санскрит?

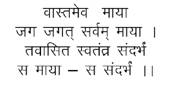

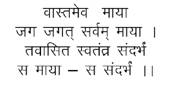

– Нет, – ответил Герберт, – я просто заказал перевод своих стихов на десять языков и издал одной книжкой. – Герберт явно страдал манией величия, но поскольку сам относился к этому с юморком, то его пока все-таки еще можно было терпеть… – Прочитайте несколько строк на санскрите, мне интересно, как звучат эти стихи на древнейшем языке… – вежливо попросил он, Энжела поддержала просьбу, и Лакшми с видимым удовольствием принялся за чтение…

Из уст Лакшми потекли поражающие своей чужестранностью звуки, но стоило вслушаться, и в интонациях послышались отзвуки говора Архангельской и Вологодской областей, сохранившие звучание санскрита. Невероятно… Напевное звучание напоминало русский, и если древнейшие арийцы и правда пришли в Индию с севера, то им просто неоткуда было прийти, кроме как с родины Герберта Адлера, обрусевшего немца, уехавшего на Запад.

Из уст Лакшми потекли поражающие своей чужестранностью звуки, но стоило вслушаться, и в интонациях послышались отзвуки говора Архангельской и Вологодской областей, сохранившие звучание санскрита. Невероятно… Напевное звучание напоминало русский, и если древнейшие арийцы и правда пришли в Индию с севера, то им просто неоткуда было прийти, кроме как с родины Герберта Адлера, обрусевшего немца, уехавшего на Запад.

– У нас очень близкое видение мира, – сказал он. – Эта книга не просто подарок, а великая честь для меня.

– Я бы хотел выучить санскрит, – тихо признался Герберт и снова не понял, искренен он или просто все еще пытается понравиться деловому партнеру. Почувствовав омерзение по отношению к самой возможности подобной неискренности, он добавил: – Я бы распевал молитвы на санскрите, даже не понимая смысла, мне просто нравится, как звучит этот язык. Трудно, конечно, быть к нему объективным, ведь на нем написаны древние Веды… Увы, чаще всего нам нравятся вещи и явления не сами по себе, а за те ассоциации, которые они порождают! Расскажите нам о ваших верованиях.

– Я последователь Сатья Саи Баба, чье имя можно перевести с санскрита как «истинные мать и отец», – возвестил Лакшми. – Наш пророк родился в 1926 году в одной из деревень на юге Индии. Саи Баба уже в детстве несколько раз материализовывал для друзей фрукты, сладости и даже редкие гималайские лекарственные травы из воздуха. В четырнадцатилетнем возрасте он перенес состояние, близкое к коме. В течение двух месяцев его мучили сильные боли, и он периодически терял сознание. После этой странной болезни его парапсихологические способности возросли и расширились, и Саи Баба понял, что является живым богом и перевоплощением индийского святого и чудотворца Шри Саи Бабы из Ширди, считавшегося явлением Шивы. Саи Баба оставил семью и вскоре с помощью появившихся последователей основал в деревне Пуггапарти ашрам «Обитель вечного покоя» («Прашанти Нилаям»), а затем международную организацию «Сатья Саи Баба Фаундэйшн».

– Я последователь Сатья Саи Баба, чье имя можно перевести с санскрита как «истинные мать и отец», – возвестил Лакшми. – Наш пророк родился в 1926 году в одной из деревень на юге Индии. Саи Баба уже в детстве несколько раз материализовывал для друзей фрукты, сладости и даже редкие гималайские лекарственные травы из воздуха. В четырнадцатилетнем возрасте он перенес состояние, близкое к коме. В течение двух месяцев его мучили сильные боли, и он периодически терял сознание. После этой странной болезни его парапсихологические способности возросли и расширились, и Саи Баба понял, что является живым богом и перевоплощением индийского святого и чудотворца Шри Саи Бабы из Ширди, считавшегося явлением Шивы. Саи Баба оставил семью и вскоре с помощью появившихся последователей основал в деревне Пуггапарти ашрам «Обитель вечного покоя» («Прашанти Нилаям»), а затем международную организацию «Сатья Саи Баба Фаундэйшн».

– Ну а все-таки, что же нового привнесла эта секта?

– Сатья Саи является аватаром Шивы и Шакти, мужского и женского начал божества, и он родится еще раз в облике Према-Саи как явление одной Шакти. При этом произойдет исполнение неких древнейших пророчеств о нем, содержащихся в Библии, Коране, Махабхарате и других писаниях. Используя опыт Вивекананды, Саи Баба декларирует, что пришел ради всего человечества, а не ради отдельных народов и религий, что его задача – не основать новую религию или навязать людям свое учение, а через Истину и Любовь восстановить прямой путь к Богу и возродить в людях стремление к духовности, братству и сотрудничеству. Такой смысл заложен и в одном из названий секты Саи Бабы – «Движение за всеобъемлющую веру». Саи Баба учит: «Мы по природе своей не ограничены временем и пространством, ибо наша подлинная сущность безгранична, неизменна и непреходяща… Наше подлинное бытие суть бесплотное состояние чистой любви и блаженства». Всякий, кто хотел бы самолично испытать эффект присутствия Христа, Будды или Кришны, должен поехать к Сатья Саи, потому что он – их перевоплощение. Саи Баба ест только чапати (лепешки) и рис, а пьет только горячую воду. Мы много помогаем бедным. Нет разных религий, разных богов, есть только один Бог, и нет ничего, кроме Бога. Нет каст, полов, есть только человек, – закончил Лакшми и принялся поедать заказанный им рис со специями. Герберт и Энжела из уважения к гостю тоже заказали вегетарианские блюда.

Разговор за столом стал затухать. Герберт ненавидел такие моменты и вновь обратился к Лакшми с вопросом.

– Вы верите в переселение душ?

– Конечно.

– Ну, объясните мне тогда, в чем же смысл реинкарнации, если мы не помним наших прежних жизней? То есть, возможно, где-то на уровне подсознания или еще глубже что-то помним, скорее, просто подспудно намекаем сами себе на возможность существования вне пределов этой текущей жизни, но в сознательном состоянии видим лишь глухую стену, начинающуюся в нашей памяти где-то в возрасте трех-четырех лет. Значит, в сознательной жизни реинкарнация для нас не является значимым фактором? Тогда почему мы вообще должны допускать, что она имеет место? Вот я беру свою чашку, наполненную чаем, и переливаю чай в вашу, уже пустую чашку, – Герберт хотел воплотить озвученное, но остановился на полужесте, постеснявшись перелить свой чай в чашку Лакшми, хотя, казалось, тот не протестовал. – Итак, чай, перелитый в вашу чашку, не обладает памятью о своем бытии в моей чашке. Так чем же эта чашка чая отличается от той, которую наполнили бы сразу из чайника? Даже если души и являются столь ценным товаром, что Господь, вооружившись природой судеб, тасует их из плоти в плоть, нам-то до этого какое дело? С нашей точки зрения каждая новая обитель души содержит новую душу, и мы не видим связи с свершившимся в наших предыдущих воплощениях.

– То, что вы чего-то не видите, не означает, что его нет… – задумчиво возразил Лакшми.

– Кем вы были в прошлой жизни? – поинтересовался Герберт.

– Не знаю, – просто и как-то слишком по-обыденному ответил Лакшми. – Может быть, собакой…

– Почему не котом? – перебил его Герберт. – Вы не подумайте, что я не верю в переселение душ… Как ни странно, я как раз, кажется, верю! Мне просто хочется, чтобы вы защитили это мое интуитивное предощущение или помогли его опровергнуть. Переселение душ не такая уж приятная процедура, и модель мироздания, зиждущаяся на таком предуведомлении, не самая сладкая обитель для наших намерений. Мы устаем от нашей сегодняшней текущей жизни, и потом, вместо посуленного христианами рая, небытия, вталкиваемого в нас атеистами, или просто покоя, на который мы все подспудно уповаем, вдруг оказаться собакой? Нет уж, увольте… Такая модель мне не по душе, но почему-то мне это кажется вероятным… Я, конечно, понимаю, что, может быть, мы растем каждую жизнь и в следующей перерождаемся в лучшее существо, чем были в предыдущей, пока не наступает свобода…

– Слияние с всеобщим и всюду присутствующим Богом… – подхватил Лакшми.

– Да, высшая точка освобождения от колеса жизни… – постарался не сбиться Герберт, но вдруг потерял нить рассуждения, замолчал и несколько невпопад спросил гостя: – Хотите сладкого?

– Нет, нет, спасибо. Я уже сыт.

– Если эта реальность нереальна, – вдруг продолжил Герберт, – а в этом у меня нет никакого сомнения, я словно слышу скрип пера писателя или стук его пальцев по клавиатуре пишущей машинки, когда он сочиняет нас. Вот и сейчас, у меня на затылке словно бы поднялись волосы дыбом, это происходит всегда, когда я ощущаю его присутствие…

– Чье присутствие? – испуганно спросила Энжела, которая до сих пор молчала, хотя и внимательно следила за разговором.

– Его присутствие, присутствие автора, который сейчас, в этот самый момент, пишет про нас, и мы подчиняемся его воле, произносим вкладываемые им в наши уста слова… У вас разве не возникает такого чувства?

– Бывает… – ответил Лакшми.

– А у тебя, Энжела?

– И у меня бывает… – согласилась девушка, подумав.

– Но в том-то и дело, что реальность нашего автора тоже не окончательная. Он и сам сидит в своей реальности, руководимый и наблюдаемый из иной, более высокой, более реальной реальности!

– И так до бесконечности? – догадалась Энжела.

– Вот именно… – не останавливался Герберт. – Вот именно! И тогда возникает окончательный и неразрешимый вопрос.

Герберт замолчал и внимательно посмотрел индусу в глаза. Тот тоже не отводил своего взгляда. На секунду собеседникам показалась, что они так и будут проводить вечность, просто смотря друг другу в глаза.

– Это поцелуй Иуды, – пояснил он свой поступок Эльзе, и та неохотно успокоилась. И действительно, через несколько недель у Анны с ее новым бизнесом начались такие проблемы, что разумный человек вряд ли поставил бы на ее успех и ломаный грош, а еще через некоторое время посыльный принес Анне книгу, подарок Герберта: «За решеткой. Пособие: Как выжить в тюрьме».

Апогеем привычной мести был момент, когда бывшей управляющей вручили иск на три миллиона долларов, который подготовил адвокат Адлера, ожидавший успеха в суде и рассчитывающий на жирные гонорары от клиента, поскольку знал, что Адлер не скупится, когда речь идет о его амбициях.

Так в очередной раз завязалось бесконечное дело, к которому Адлер сразу же, как только понял, что апогей достигнут и кроме редких ответных оплеух и вялой канители судебных заседаний ждать больше нечего, потерял интерес.

Герберт был слишком опытен, чтобы не тешить себя надеждами на окончательную победу. Единственной возможной победой было бы полное забвение, чтобы через несколько лет с трудом припомнить, как же звали эту очередную уродку.

Для Анны же это была первая серьезная война в ее жизни. Это была хитрая, пронырливая женщина, достигшая своих тридцати пяти лет и так никем серьезно и не отшлепанная. Она нигде никогда не работала, поскольку исключительно грубый нрав выводил из себя любого работодателя. Перебиваясь случайными махинациями, Анна наконец наткнулась на Герберта и принялась хамить ему пуще прежнего, но Герберт терпел и усмехался, терпел и забавлялся, пока наконец перестал терпеть и после четырех лет этого противоборства нанес решительный удар.

Хотя Анна и могла предположить, что все закончится именно так, она, однако, прекрасно справилась с первым потрясением и деловито принялась скрывать доказательства своих махинаций.

Конечно, она была гораздо более сложной личностью, чем просто грубиянка и воровка. У нее был собственный внутренний мир ценностей и понятий о справедливости, который, к счастью для Адлера и к несчастью для нее самой, абсолютно не совпадал с общепринятыми в обществе понятиями.

Как и во многих других, в Анне жили два или даже три разных человека, и борьба между ипостасями этой раздвоенной, чтобы не сказать растроенной, личности и выливалась в те противоречивые действия, которые Адлер, а вместе с ним и все остальные, могли не без интереса наблюдать.

Анна была вне себя от всего происходящего. Она была властной самкой и не терпела никаких проявлений воли со стороны тех, с кем общалась. Признаться себе, что четыре года, которые она провела, работая у Адлера, прошли напрасно, Анна не могла.

– Этот Адлер – отъявленный подонок. Хитрый, вечно мягко стелющий, но не дающий потом спать. Такому легче дать, чем заставить отстать. Но он, сволочь, и на шарм не реагирует, при том, что я и монаха соблазню… Ему ничего не надо, кроме власти! Он хочет, чтобы все происходило только согласно его извращенным планам! И вся семейка Адлеров – змеюшник еще тот. Его супружница Эльза тоже мастер придуриваться. Всю дорогу валяет дуру, мол, моя хата с краю, мне все по барабану, а на самом деле только и знает, что подначивать Герберта, настраивать его против меня… Нет, эти люди совершенно не понимают, что такое справедливость и настоящие, искренние дружеские отношения. Все, что они могут предложить, это лицемерие и предательство. А больше всего в жизни я ненавижу как раз предательство…

Адлер делил человечество на два сорта людей. К первому он относил тех, кто постоянно создает проблемы, ко второму – тех, кто их решает. Своим хамством, глупостью, нежеланием и на йоту задуматься о своих действиях первые считают себя людьми первого сорта, живущими по наитию, вдохновению… Вторые не признают себя второсортными, но у них просто не остается выхода, как всю жизнь решать проблемы, создаваемыми людьми первого сорта. И не то чтобы эти первосортные ни на что не способны. Нет. Просто у них такой стиль жизни. И Герберт, и Анна были людьми того сорта, который как раз проблемы решал, иначе бы Герберт никогда и не назначил Анну своей управляющей. Но амбиции ее переросли всякую меру. Сначала она помышляла затащить Адлера в постель, ибо привыкла спать со всеми полезными людьми мужского, да и женского пола. Но Герберт оказался аморфным к подобным намекам, чем до глубины души, да и не только души, оскорблял всех женщин, убежденных, что секс является мощнейшим акселератором деловых отношений.

Поняв, что Адлер не поддается на привычные инстинкты, Анна попыталась усыпить его бдительность, якобы начав «учиться» у него, но учеба не продолжилась долго, ибо вольный нрав Анны не позволял ей долго сидеть в уголке, поджав хвост.

Анна пыталась заставить Адлера работать, таким образом уничтожая всякий смысл своего существования в его бизнесе. Адлер работать не хотел. Он считал, что этот вечно торгашеский труд унизителен и разрушает душу. Однако приобретя вкус к роскоши и привычку до крайности баловать своих домочадцев, Герберт не желал умерить своих аппетитов. Ситуация напоминала раскачиваемый плот, который вот-вот перевернется, и наконец Адлер почувствовал, что Анна вывела его из себя не на шутку, и деловая подруга внезапно и несколько комично полетела с плота, который сразу выровнялся и продолжил свое одиночное плавание.

Анна давно готовилась к большой войне. Заметив, что Адлер стал выдвигать свою дочь на руководящие позиции, она решила погубить дело Адлера, чего бы ей это ни стоило. Она тайно начала создавать параллельный бизнес, и последние полгода прошли в кошмаре, который напоминал разрастание злокачественной опухоли внутри хворающего организма адлеровского дела.

Но вот теперь больше нет злономеренной Анны, и все дела свалились на Герберта. И все вновь начинается по прежнему кругу – коловращение, такое количество дел, что утром не упомнишь, чем занимался вечером, а к вечеру все и вовсе превращается в текущую мишуру. Не покидая плоскость шара, Герберт сначала с удовольствием отбивался от других шаров, сыплющихся ему на голову, на плечи, скатывающихся по его коленям. Он самодовольно хмыкал, что вот же, может справляться и без помощников, но сумма индивидуальных шаров шаропада превысила человеческие возможности, и Герберт снова начал обзаводиться целым выводком мелких, а потому пока малозначимых Анн. Дела устроились, но нужно было рваться вперед, ибо Зазеркалье, где, по замечанию Черной Королевы, необходимо быстро бежать, чтобы просто остаться на месте, давно завладело нашим Зеркальем, и мир абсурда больше никого не удивляет и не тревожит: ведь если абсурд стал обыденностью, не значит ли это, что он растерял свою взбалмошную новизну? И в этом мире, в котором мы зачем-то продолжаем существовать, нет ничего надежного, ничего логичного: люди беззлобно и привычно губят друг друга, но смерть теряет всякий смысл, ибо если не помнишь, что было вчера, что было сегодня утром, и совершенно не припоминаешь, что же свершилось завтра, то смерть неактуальна, как выключение монотонного радиоприемника, взявшегося сказать все известные подвыпившему орфографическому словарю незначительные и до унизительности несовершенные слова.

Размышляя об абсурде, ставшем нормой, и о норме, превратившейся в абсурд, Герберт припомнил слова Камю: «Абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии». Вот именно… Каждый из них – и человек, и мир – в отдельности логичен и прост, как выкройка фартука, как выстрел в утренней роще, как сильная струя, текущая из кухонного крана и напоминающая стеклянный столбик. Но стоит им прийти во взаимодействие, стоит человеку окунуться в мир или миру вторгнуться в человека, как начинается грошовый диссонанс, разрастающийся до многомиллионного спектакля кручины. «Если абсурд и существует, то лишь во вселенной человека», – подливал Камю масла в огонь, и Герберт знал, что это верно, что самое большое несчастье проистекает именно от этой внезапной встречи человека с миром, внутренней вселенной – с ее внешним побратимом, сердцевины артишока – с безжалостным столовым ножом общественного рассудка и ефрейторских законов натуральной физики. И если «из бессмысленности, абсурдности бытия еще не следует бессмысленность человеческого существования», то шаровидное астральное тело не ведает, где начинается, а где заканчивается его серебряная нить, связующая острова сторонних созерцателей, которыми являемся мы сами, едва поняв, что рождение не есть ошибка до тех пор, пока не подведен итог, а итог невозможен, как несовершенная алгебра места, как разлитая суть ожидания выхода из замкнутого на себя самого колеса жизни… И снова Камю, упорный заклинатель автомобильной катастрофы, унесшей жизнь и его издателя… «Оправдание абсурдного мира может быть только эстетическим». Эстетика – жалкая приманка человеческого измельчания, попытка пить из бутыли бытия, не вынимая пробки.

Такими мыслями Герберт наполнял свою отсутствующую голову. Он понимал, что не сойти с ума ему позволит только хорошая доза суеты, повседневной и крошащейся на каждой половице.

– Ведь если все время рассуждать о смысле жизни, жизнь потеряет смысл! – ворчал Герберт и, внезапно забросив дела, проводил все свое время с Эльзой, осторожно касался ее чуть припухшего животика и спонтанно искал движений, которые могут быть похожи на плескание рыбки, трепетание бабочки, но, хотя Эльза и утверждала, что она уже что-то чувствует, пока не мог ощутить этого проявления новой жизни, которая снимает все вопросы, заменяет нудное блуждание по чердакам философской чуши естественным желанием жить и радоваться каждому не украденному суетой моменту. А потом наступает новая суета, осмысленная и верная, как незыблемое право деторождения, которое отнимается у нас последним.

бормотал Герберт мандельштамовские строки, вновь и вновь ощупывая драгоценный животик.

И если в ледяных алмазах

Струится вечности мороз,

Здесь – трепетание стрекоз

Быстроживущих, синеглазых, —

– У нашего Пузырика неоткуда взяться синим глазам, – смеялась Эльза, вглядываясь в такие знакомые и незнакомые карие глаза Герберта.

– А вдруг это вовсе не Пузырик, а стрекоза! – сюсюкал Герберт.

– Вот рожу тебе пупсика…

– Только не говори слово «пупсик»! Каждый раз, когда ты говоришь «пупсик», мне хочется плакать…

– А ты поплачь… Это не страшно. Это ведь даже хорошо! Так бывает – вздохнешь после долгожданного плача, как после весенней грозы, как в озонированной купели душевной атмосферы… Слезы проветривают душу…

– Мне нельзя плакать, я не того пола.

– Глупости. Нет того или не того пола. Есть только жгучие тиски нервов, которые не дают нам ощущать самих себя. Слезы – это хорошо. Слезы – это высшая степень исповеди, когда не нужно слов, когда все ясно и прозрачно, как в капельке…

– Пупсики, капельки… Что за чудные слова? Я устал. Я безумно устал…

– А ты отдохни.

– Отдых не приносит мне облегчения. От отдыха становится только хуже. Только нервознее…

Герберт вздохнул и поднялся. Несмотря на субботний день, у него была назначена деловая встреча.

Анна раньше блокировала и не доводила до сведения Адлера многих сообщений, а теперь на него обрушился целый ворох деловых предложений. Например, сегодня прибыл индус с намерением купить индийскую часть дела Адлера. В Индии у Герберта дела шли ни шатко ни валко, и он с радостью избавился бы от этого никчемного бремени.

Энжела и в субботу помогала отцу. Она встретила индуса и проводила его в комнату для деловых встреч. Лакшми Вишну Мишра был человеком немолодым. Его вызывающе темный цвет кожи из коричневого переходил и вовсе в черный вокруг глаз – вместилищ черных дыр зрачков, окруженных орбитами коричневатого белка.

Лакшми покачивал головой из стороны в сторону так, словно пародировал сам себя, но Герберт оставался серьезен. Он устало, но достойно изложил свое видение сделки, и когда индус принялся привычно торговаться, холодно и протокольно заговорил о величии Индии и ее народа, о ее славной истории и уникальной культуре, о колоссальном населении и врожденном миролюбии. Гостю было приятно. Он не ожидал услышать так много хорошо обоснованных добрых слов в адрес своей нищей, но упрямо стремящейся к свету цивилизации страны.

– У вас есть дети? – внезапно спросил Герберт, ожидая положительного ответа. Ну у какого индуса нет детей? Что за вопрос?

– Нет, я холостяк, – улыбнулся Лакшми.

– Ну, это не важно, – несколько растерялся Герберт, рассчитывавший рассказать гостю, как тот сможет передать детям великолепное дело, которое приобретет у Герберта. Поняв, что с этой стороны у Лакшми глухо, усталый делец принялся за другой подход и снова заговорил о величии Индии. Герберт не обладал энциклопедическими знаниями; настоящий эрудит пытается запоминать все, чтобы потом блистать своим изысканным интеллектом, который на поверку зачастую оказывается лишь свалкой малоосознанных, а потому и никчемных сведений. Герберт же интересовался всем на свете не для вящей показухи, а для удовлетворения своей вечной страсти к изучению бытия. Кроме того, его страсть к коллекционированию книг наталкивалась на внутреннее противоречие, если эти книги оставались не пролистаны… А потому и недавно приобретенный восьмитомник Вивекананды[2] не остался без внимания цепкого космополитизма гербертовского ума.

Лакшми был польщен, а Герберт не понимал, зачем он блистает своими более чем скромными, буквально штрихообразными познаниями в ведических текстах, – то ли из пошленькой корысти, мелочного желания расположить к себе покупателя, то ли потому, что ему действительно хочется поговорить с этим немолодым представителем иного и таинственного мира о мудрости веков? Внезапно ситуация на переговорах переломилась: что-то подсказало Лакшми, что этот необъятный в своих пропорциях европеец говорит искренне и вовсе не корыстен, более того, это человек надежен и с ним можно и даже нужно иметь дело. Обнадежив Герберта (который, впрочем, не верил в обещания, даже если они исходили и из более надежных уст, чем те, что обычно принадлежат легко и бурно фантазирующим сынам индийского народа), Лакшми перевел дух и замолчал.

– Обедать? – спросил Герберт, повеселев. Лакшми отчего-то нахмурился. Оказалось, что он вегетарианец.

– Я последователь Сатья Саи Баба.

Герберт почувствовал прилив ненаигранной симпатии к этому чужому человеку. «Наконец-то в торгаше встретил человека, пусть помешанного на очередном культе, но не просто бескорыстно любящего деньги, чем начинается и кончается вся его земная карма…»

– Расскажите мне о ваших верованиях, – дружелюбно и осторожно попросил Герберт, и Лакшми улыбнулся.

– Вы уверены, что хотите обо всем этом слушать?

– А почему это вас удивляет? – еще с большей нежностью произнес Герберт, и они отправились в небольшой ресторан, чтобы продолжить беседу. Герберт, оставив Лакшми за столиком с Энжелой и наказав ей развлекать и расспрашивать гостя об Индии, заскочил домой и схватил томик своих стихов, изданных с переводом на многие языки, одним из которых, на счастье, оказался санскрит. Герберт лихорадочно подписал книгу, переписав сложное имя гостя с его визитной карточки. Вернувшись в ресторан, он подарил книгу индусу. Тот был поражен.

– Вы знаете санскрит?

– Нет, – ответил Герберт, – я просто заказал перевод своих стихов на десять языков и издал одной книжкой. – Герберт явно страдал манией величия, но поскольку сам относился к этому с юморком, то его пока все-таки еще можно было терпеть… – Прочитайте несколько строк на санскрите, мне интересно, как звучат эти стихи на древнейшем языке… – вежливо попросил он, Энжела поддержала просьбу, и Лакшми с видимым удовольствием принялся за чтение…

перевел Лакшми и аккуратно закрыл книгу.

Реальность – иллюзорна.

Мир соткан из иллюзий.

Какую же свободно

Решился б выбрать ты?

Хорошая иллюзия –

хороший выбор, —

– У нас очень близкое видение мира, – сказал он. – Эта книга не просто подарок, а великая честь для меня.

– Я бы хотел выучить санскрит, – тихо признался Герберт и снова не понял, искренен он или просто все еще пытается понравиться деловому партнеру. Почувствовав омерзение по отношению к самой возможности подобной неискренности, он добавил: – Я бы распевал молитвы на санскрите, даже не понимая смысла, мне просто нравится, как звучит этот язык. Трудно, конечно, быть к нему объективным, ведь на нем написаны древние Веды… Увы, чаще всего нам нравятся вещи и явления не сами по себе, а за те ассоциации, которые они порождают! Расскажите нам о ваших верованиях.

– Ну а все-таки, что же нового привнесла эта секта?

– Сатья Саи является аватаром Шивы и Шакти, мужского и женского начал божества, и он родится еще раз в облике Према-Саи как явление одной Шакти. При этом произойдет исполнение неких древнейших пророчеств о нем, содержащихся в Библии, Коране, Махабхарате и других писаниях. Используя опыт Вивекананды, Саи Баба декларирует, что пришел ради всего человечества, а не ради отдельных народов и религий, что его задача – не основать новую религию или навязать людям свое учение, а через Истину и Любовь восстановить прямой путь к Богу и возродить в людях стремление к духовности, братству и сотрудничеству. Такой смысл заложен и в одном из названий секты Саи Бабы – «Движение за всеобъемлющую веру». Саи Баба учит: «Мы по природе своей не ограничены временем и пространством, ибо наша подлинная сущность безгранична, неизменна и непреходяща… Наше подлинное бытие суть бесплотное состояние чистой любви и блаженства». Всякий, кто хотел бы самолично испытать эффект присутствия Христа, Будды или Кришны, должен поехать к Сатья Саи, потому что он – их перевоплощение. Саи Баба ест только чапати (лепешки) и рис, а пьет только горячую воду. Мы много помогаем бедным. Нет разных религий, разных богов, есть только один Бог, и нет ничего, кроме Бога. Нет каст, полов, есть только человек, – закончил Лакшми и принялся поедать заказанный им рис со специями. Герберт и Энжела из уважения к гостю тоже заказали вегетарианские блюда.

Разговор за столом стал затухать. Герберт ненавидел такие моменты и вновь обратился к Лакшми с вопросом.

– Вы верите в переселение душ?

– Конечно.

– Ну, объясните мне тогда, в чем же смысл реинкарнации, если мы не помним наших прежних жизней? То есть, возможно, где-то на уровне подсознания или еще глубже что-то помним, скорее, просто подспудно намекаем сами себе на возможность существования вне пределов этой текущей жизни, но в сознательном состоянии видим лишь глухую стену, начинающуюся в нашей памяти где-то в возрасте трех-четырех лет. Значит, в сознательной жизни реинкарнация для нас не является значимым фактором? Тогда почему мы вообще должны допускать, что она имеет место? Вот я беру свою чашку, наполненную чаем, и переливаю чай в вашу, уже пустую чашку, – Герберт хотел воплотить озвученное, но остановился на полужесте, постеснявшись перелить свой чай в чашку Лакшми, хотя, казалось, тот не протестовал. – Итак, чай, перелитый в вашу чашку, не обладает памятью о своем бытии в моей чашке. Так чем же эта чашка чая отличается от той, которую наполнили бы сразу из чайника? Даже если души и являются столь ценным товаром, что Господь, вооружившись природой судеб, тасует их из плоти в плоть, нам-то до этого какое дело? С нашей точки зрения каждая новая обитель души содержит новую душу, и мы не видим связи с свершившимся в наших предыдущих воплощениях.

– То, что вы чего-то не видите, не означает, что его нет… – задумчиво возразил Лакшми.

– Кем вы были в прошлой жизни? – поинтересовался Герберт.

– Не знаю, – просто и как-то слишком по-обыденному ответил Лакшми. – Может быть, собакой…

– Почему не котом? – перебил его Герберт. – Вы не подумайте, что я не верю в переселение душ… Как ни странно, я как раз, кажется, верю! Мне просто хочется, чтобы вы защитили это мое интуитивное предощущение или помогли его опровергнуть. Переселение душ не такая уж приятная процедура, и модель мироздания, зиждущаяся на таком предуведомлении, не самая сладкая обитель для наших намерений. Мы устаем от нашей сегодняшней текущей жизни, и потом, вместо посуленного христианами рая, небытия, вталкиваемого в нас атеистами, или просто покоя, на который мы все подспудно уповаем, вдруг оказаться собакой? Нет уж, увольте… Такая модель мне не по душе, но почему-то мне это кажется вероятным… Я, конечно, понимаю, что, может быть, мы растем каждую жизнь и в следующей перерождаемся в лучшее существо, чем были в предыдущей, пока не наступает свобода…

– Слияние с всеобщим и всюду присутствующим Богом… – подхватил Лакшми.

– Да, высшая точка освобождения от колеса жизни… – постарался не сбиться Герберт, но вдруг потерял нить рассуждения, замолчал и несколько невпопад спросил гостя: – Хотите сладкого?

– Нет, нет, спасибо. Я уже сыт.

– Если эта реальность нереальна, – вдруг продолжил Герберт, – а в этом у меня нет никакого сомнения, я словно слышу скрип пера писателя или стук его пальцев по клавиатуре пишущей машинки, когда он сочиняет нас. Вот и сейчас, у меня на затылке словно бы поднялись волосы дыбом, это происходит всегда, когда я ощущаю его присутствие…

– Чье присутствие? – испуганно спросила Энжела, которая до сих пор молчала, хотя и внимательно следила за разговором.

– Его присутствие, присутствие автора, который сейчас, в этот самый момент, пишет про нас, и мы подчиняемся его воле, произносим вкладываемые им в наши уста слова… У вас разве не возникает такого чувства?

– Бывает… – ответил Лакшми.

– А у тебя, Энжела?

– И у меня бывает… – согласилась девушка, подумав.

– Но в том-то и дело, что реальность нашего автора тоже не окончательная. Он и сам сидит в своей реальности, руководимый и наблюдаемый из иной, более высокой, более реальной реальности!

– И так до бесконечности? – догадалась Энжела.

– Вот именно… – не останавливался Герберт. – Вот именно! И тогда возникает окончательный и неразрешимый вопрос.

Герберт замолчал и внимательно посмотрел индусу в глаза. Тот тоже не отводил своего взгляда. На секунду собеседникам показалась, что они так и будут проводить вечность, просто смотря друг другу в глаза.