— За всех на свете обобщать не хочу. А вот я — да.

— О, у тебя даже отопление водяное? -

— Да, свой котёл внизу. Идём, покажу.

Они пошли дальше по дому, осмотрев отопительную систему, подвал, не законченный ещё гараж, а затем мансарду.

Оказывается, под крышей была еще одна комната, очень уютная, но совершенно не используемая, если не считать того, что в ней хранились яблоки, россыпями покрывавшие пол, устланный газетами, так что запах там стоял, что в саду.

Всё было прекрасно, добротно, ново. Только хозяин сам очень уж как-то сдал за прошедшие годы. Располнел, обрюзг.

Конечно, и работа такая, думал Павел, постоянно у плиты, но всё же в свои годы, совсем ещё не старые годы, Мишка Рябинин мог бы выглядеть и помоложе.

— Хороший дом, ничего не скажешь, хороший дом, — сказал Павел каким-то фальшивым голосом и чувствуя, себя не очень весело. — А сколько времени ты его строил? -

— Ох, даже не знаю, как ответить. Если с самого первоначала брать, с накопления средств, — десять лет.

— Много.

— Много…

— А скажи, Мишка, — улыбаясь, сказал Павел, — сколько будет: сто сорок три на тринадцать? -

— Тыща восемьсот пятьдесят девять. Можешь проверить, возьми бумажку, — весело предложил Рябинин.

— Вот чёрт! — озадаченно сказал Павел.

Когда они вернулись в столовую, там стол ломился от еды. Торжественно расселись вокруг него вчетвером. Рябинин весело сказал:

— Вот теперь ты и оцени, какой я повар. Пробуй сперва суп и скажи: из чего? -… А что, поднимем по маленькой? -

— Открой мне тайну, — сказал Павел, — каким чудом «Наполеон» в Косолучье? -

— А! Наконец узрел! У нас это дурное поветрие на коньяк. Лично я его терпеть не могу, в гробу бы его видать, но у нас коньяк — это больше, чем питьё, это показатель. Кто достанет лучший коньяк — того и горка. Итак, чья горка? -

— Твоя.

— Это мамаша привезла, я ей специальным письмом заказывал: без «Наполеона» и ананаса не являйся. Золото мамаша! Ваше здоровье… Ты ешь, ешь, отвечай, какой я повар? -

— Ты великолепный повар, — сказал Павел, пробуя то одно, то другое. Из чего сварен суп, он не угадал. Шашлык был такой, какой, пожалуй, только на Кавказе водится, да и то не везде. К закускам было жаль прикасаться — так художественно оформлены, целые произведения.

— А! Жди одну секунду, я тебя сейчас убью! — закричал Рябинин, бросаясь вон.

— Расскажите, пожалуйста… да кушайте, кушайте. — Жена Рябинина протягивала ему всё новые угощения. — Расскажите, пожалуйста, что в Москве носят? — Хотя, конечно, вы мужчина!… Но бывают мужчины наблюдательные. Мы здесь в провинции совсем отстаём. Наверно, мы вам кажемся смешными? -

— Нет, почему… спасибо, спасибо, уже сыт, — бормотал Павел, страдая. — Почему же провинция… теперь, благодаря телевидению…

К счастью, раздались торжественные шаги, и Рябинин вошёл, высоко неся блестящий поднос с чем-то ни на что не похожим. Оно пылало самым настоящим огромным фиолетовым пламенем. Вероятно, облитое ромом и подожжённое.

— Суфле-сюрприз! — возгласил Рябинин голосом конферансье. — Чёрт возьми, дегустация так дегустация! Минуточку… вашу тарелку!

От покрытого узорами, как именинный пирог, суфле он ловко отделил лопаточкой часть, опустив её на тарелку Павлу вместе с горящим огнём. Огонь пыхнул раз-другой, погас. Павел поковырял ложечкой. Под горячим слоем пышного суфле было внутри ледяное мороженое-пломбир с изюмом.

— Да, — сказал Павел. — Убит. Такой диапазон… Начиная от котлет из жёваной бумаги…

— Стараемся, — скромно сказал Рябинин и посмотрел весёлыми и идеально наглыми глазами.

— Чёрт возьми! — озадаченно сказал Павел, — Чёрт возьми, ни за что бы не представил, подумать но мог, во сне бы не увидел, что найду тебя здесь… вот таким.

— Каким? -

— Во-первых, что ты нашёл призвание в кулинарии!

— Призвание? — Ты что, чокнулся? -

— Нет, прости меня, но, чтобы так готовить, надо иметь призвание.

— Надо иметь просто башку.

— Во всяком случае, любить это дело.

— Ненавижу!

— Что? -!

— Ненавижу. В гробу бы его видал в белых тапочках.

— Слушай, старик, ты много выпил? -

— Не беспокойся за меня. У меня норма — бутылка.

— В таком случае ответь подробнее, зачем же ты… повар? -

Рябинин налил в свою рюмку, опрокинул одним духом, с отвращением поморщился, но закусывать не стал, только рот ладонью вытер, потер задумчиво колючий подбородок.

— Вообще-то, конечно, я могу тебе не отвечать. Не люблю этой богоугодной богоухабности в разговоре, когда надо просто пить да веселиться… Я тебе ведь очень рад, ужасно рад тебя видеть! Я любил тебя и тогда, только это не было заметно. Ты среди нас был самый… мудрый ребёнок, что ли. Ты умел смотреть на вещи всесторонне. И вот теперь ты — ты! — спрашиваешь, задаёшь наивные вопросы, как какое-то дитя. «Зачем ты повар? -» Шутишь? -

— Честное слово, серьёзно. Без всяких подковырок.

— Ладно, отвечу тебе, как дитю. Каждый делает какую-нибудь хреновину, чтобы прожить. Кто на тракторе вкалывает, кто у домны с металлом, а я щи варю.

— Помойные щи и мерзостные котлеты…

— Вы можете строить домны, если вам нравится, а я предпочитаю варить… Какие щи, ты сказал? -

— Помойные щи.

Рябинин закричал, вскакивая и суетясь:

— Довольно фило-зофии! Вот я тебе музыку включу! Говори, что любишь? — Симфоджаз, старомодный джаз, Армстронг, Пресли, Холидей, битлы, могу даже джаз фило-зофский.

Под стеной стояла на лакированных ножках большая радиола новейшей марки. Два выносных динамика от нее были укреплены по углам комнаты, а третий — огромный, целый сундук, оказался аккурат за спиной Павла. Последнее Павел обнаружил, когда вдруг за стулом так мощно и решительно загудело, что он вздрогнул.

Включение великолепной стереофонии, однако, почему-то не обрадовало ни жену, ни тёщу, наоборот, они сразу поскучнели и склонились над тарелками.

Хозяин поставил пластинку. Она ядовито пошипела и грянула. Казалось, завибрировал сам воздух, звякнули стекла в окнах, задрожал пол, и в животе у Павла шевельнулись кишки. Это было не просто громко, но стереофонически громко.

— Туист эгейн!!! — завопила радиола. — Туист, туист!!

Тёща что-то убедительно заговорила, жестикулируя, разевая рот, как рыба, но голоса её не было слышно. Жена, выразив отчаяние на лице, заткнула уши. Бухающие волны звука обхватили Павла щекочущими лапами, шевельнули волосы на голове.

— Туист эге-ейн!!! — ревела радиола.

— Вот же бабьё, тьма, ничего не понимают! — заорал Рябинин в ухо Павлу. — А скажи, машина, а? -

Он блаженствовал. Постукивал ладонью в такт по столу, откидывался на спину, словно купаясь в музыке.

Жена подхватила тёщу, и обе поспешно скрылись вон, плотно прикрыв за собой двери.

— Так, — сказал Рябинин в короткой передышке. — Теперь Иерихон, исполняет Рид.

— Джерикон!!! — завопила радиола, подпрыгивая на ножках.

Где-то после пятой пластинки Павел взмолился:

— Мишка, дорогой, а нельзя ли чего-нибудь… философского? -

— Могём! — сказал Рябинин. — Пассакалия и фуга. Софийский эстрадный оркестр.

В фуге были тоже куски довольно мощные, но они чередовались с такими философскими, что иногда можно было разговаривать.

— А каким ты ожидал меня увидеть? — — спросил Рябинин. — Интересно. Тружеником, перевыполняющим нормы? — Идеалистом, кладущим живот на благо общества? — Свой единственный живот за неимением ничего другого? -

— Честно сказать, я озадачен, даже ошарашен, — сказал Павел. — Мне совершенно не ясны… совершенно не ясны твои цели.

— В чём не ясны? -

— Ты сам говоришь, что живём один раз, но занимаешься в этой жизни ненавистным делом? -

— А ты покажи мне человека, который занимается не ненавистным делом.

— Гм… Чтоб далеко не ходить — смотри на меня, что ли.

— Ты? — Врёшь, конечно.

— Нет. Мы, может, видимся с тобой единственный раз. С какой мне стати врать? -

— Хотя вообще-то… Да, я понимаю. У вас другое дело: интересно бороться за славу, популярность.

— И это у тебя такой примитивный взгляд? -!

— Я не кончил. Деньги! Уж зашибаете не то, что мы, грешные!

— Ну, преувеличено. У меня такого дома нет, к примеру.

— Да, да, прибедняйся!

— Если я скажу тебе, что Толстой писал для славы и денег, поверишь? — Для славы лучше пойти в футболисты.

— Но не для своего же удовольствия ты работаешь!

— Я работаю для людей. Да, да, да, для людей. Не строй такую мину на лице. Очень жаль, что ты дожил до седины в волосах, но так и не понимаешь, что это единственная подлинно достойная цель любой работы.

— Не понимаю…

— Где ты вырос? — Как? — Ну, хорошо, вот Горький однажды сказал, что дать приятнее, чем взять. Неужели не слышал? -

— Может, и слышал, но чушь всё это. Демагогия.

— Жаль мне тебя: ты сам себя здорово обокрал. Тебе скажут: прекрасно море. Ты в ответ: «Демагогия!» Скажут: цени любовь. Ты в ответ: «Демагогия!»

— И то, что ты говоришь сейчас, — демагогия! — закричал Рябинин.

— Ну и ну…— поразился Павел. — Непробиваем!

— Да, я непробиваем! — стукнул Рябинин кулаком по столу. — Я знаю, вот то, что у меня есть, то у меня есть. И пошли вы со своим Горьким знаешь куда? -! Отдать приятнее, чем взять! Ха-ха! Это мне, значит, надо дом отдать, радиолу отдать? -

— Да нет…— с досадой сказал Павел. — Было бы достаточно, если б ты делал хорошие котлеты.

— Тейк файв, — сказал Рябинин. — Вещь гипнотическая.

Пластинка была большая и долгоиграющая. От начала до конца она состояла из одной и той же фразы с короткими вариациями и, правда, действовала гипнотически. Сначала фраза долбила, потом вгоняла в задумчивый транс, потом становилось страшно. Если бы не эта жутковатая пластинка, Павел бы ещё сидел, слушал. Но у него взвинтились нервы.

— Я понял так, — сказал он, вставая. — Всё, что ты мне продемонстрировал, — на всё это ты сделал свою генеральную ставку жизни.

— Точно подмечено. Да.

— Благородные идеи, высокие идеалы — в них ты решил не верить? -

— Нет.

— Ладно. Скажи, ты при этом поклянёшься, что чувствуешь себя хорошо? -

— А кто чувствует себя хорошо? — Не знаю… я живу земными целями, я достиг чего хотел, захочу — буду иметь больше. Что ещё? -

— А то, что большая, именно большая и главная половина мира осталась для тебя «терра инкогнита», — тебя это даже не тревожит? -

— Что такое «терра инкогнита»? -

— Неведомая земля.

— А! Нет. В гробу, в белых тапочках.

— Даже во сне? -

— Во сне… Мало ли что во сне может приплестись…

— А знаешь, кто из нас демагог? — Ты.

— Что-что? -

— Именно потому, что ты чувствуешь себя препаршиво, что ты подспудно понимаешь: жизнь твоя идёт ужас на что! Так вот именно потому ты хочешь передо мной похвастаться, тебе нужно же, чтоб кто-нибудь восторгался твоим домом и тем, что на столе «Наполеон», чтоб затих червяк сомнения и ужаса, который точит тебя! И если ты скажешь, что он тебя не точит, ты будешь лжец.

— М-да… Лихо ты рассудил. Просто так, без пол-литры и не разберёшься. Позволь мне всё-таки остаться при своём? -

Павел пожал плечами.

— Я могу и не говорить вообще, если ты хочешь.

— Ага. Нет, давай говорить, только… про что-нибудь другое.

— Что же у тебя телевизора не вижу? — — спросил Павел, помолчав.

— Он в той комнате.

— Какой марки? -

— «Рубин». Отличный телевизор.

— Хорошо берёт? -

— Ну! Как зверь! Двенадцатый канал у нас во всём посёлке только три телевизора берут: у директора, у начальника милиции и у меня… Ох, кстати напомнил! Сейчас начнётся развлекательная, давай перейдём и бутылочку прихватим с собой…

— Я пойду, — сказал Павел.

— Вот так… Побудь!

— Нет, завтра будет первая плавка, после нее митинг, потом написать все надо — хочу лечь раньше и выспаться.

— С ума все посходили с этими плавками… Ну что ж, прощай.

Рябинин проводил его до ворот. Чуть постояли.

— А если, — сказал Павел, — всё это погибнет? -

— То есть? -

— Этот участок земли, дом? -

— Не говори, больше всего войны боюсь…

— Не обязательно войны. Может провалиться. Ты приходишь с работы и видишь — яма. Есть такие карстовые пещеры под землёй, вдруг обваливаются, и всё, что над ними, проваливается в землю.

— Шути, шути. Сдурел? -

— Сдурел, — сказал Павел. — От твоей музыки голова у меня, как котёл…

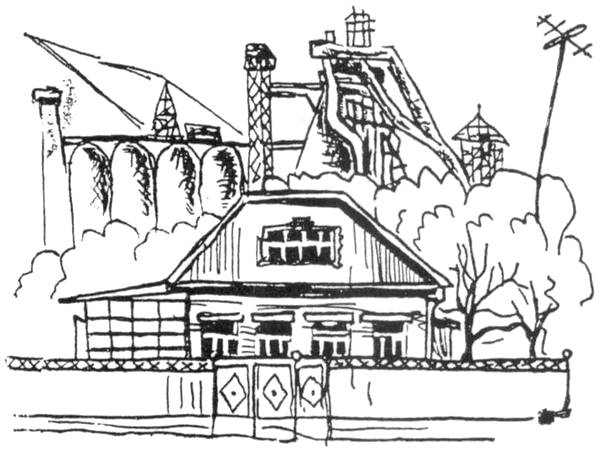

Действительно, он всю дорогу до гостиницы время от времени встряхивал головой: в ушах трещали барабаны, выли трубы, а грудь стереофонически вздымалась. В номере это наваждение прошло. Павел сварил себе кофе, пересмотрел записную книжку и на чистой странице попытался по памяти изобразить «ставку» Рябинина, какой она ему запомнилась, на фоне домны, довольно показательно; сие творение изобразительного искусства вышло так:

Глава 15

— О, у тебя даже отопление водяное? -

— Да, свой котёл внизу. Идём, покажу.

Они пошли дальше по дому, осмотрев отопительную систему, подвал, не законченный ещё гараж, а затем мансарду.

Оказывается, под крышей была еще одна комната, очень уютная, но совершенно не используемая, если не считать того, что в ней хранились яблоки, россыпями покрывавшие пол, устланный газетами, так что запах там стоял, что в саду.

Всё было прекрасно, добротно, ново. Только хозяин сам очень уж как-то сдал за прошедшие годы. Располнел, обрюзг.

Конечно, и работа такая, думал Павел, постоянно у плиты, но всё же в свои годы, совсем ещё не старые годы, Мишка Рябинин мог бы выглядеть и помоложе.

— Хороший дом, ничего не скажешь, хороший дом, — сказал Павел каким-то фальшивым голосом и чувствуя, себя не очень весело. — А сколько времени ты его строил? -

— Ох, даже не знаю, как ответить. Если с самого первоначала брать, с накопления средств, — десять лет.

— Много.

— Много…

— А скажи, Мишка, — улыбаясь, сказал Павел, — сколько будет: сто сорок три на тринадцать? -

— Тыща восемьсот пятьдесят девять. Можешь проверить, возьми бумажку, — весело предложил Рябинин.

— Вот чёрт! — озадаченно сказал Павел.

Когда они вернулись в столовую, там стол ломился от еды. Торжественно расселись вокруг него вчетвером. Рябинин весело сказал:

— Вот теперь ты и оцени, какой я повар. Пробуй сперва суп и скажи: из чего? -… А что, поднимем по маленькой? -

— Открой мне тайну, — сказал Павел, — каким чудом «Наполеон» в Косолучье? -

— А! Наконец узрел! У нас это дурное поветрие на коньяк. Лично я его терпеть не могу, в гробу бы его видать, но у нас коньяк — это больше, чем питьё, это показатель. Кто достанет лучший коньяк — того и горка. Итак, чья горка? -

— Твоя.

— Это мамаша привезла, я ей специальным письмом заказывал: без «Наполеона» и ананаса не являйся. Золото мамаша! Ваше здоровье… Ты ешь, ешь, отвечай, какой я повар? -

— Ты великолепный повар, — сказал Павел, пробуя то одно, то другое. Из чего сварен суп, он не угадал. Шашлык был такой, какой, пожалуй, только на Кавказе водится, да и то не везде. К закускам было жаль прикасаться — так художественно оформлены, целые произведения.

— А! Жди одну секунду, я тебя сейчас убью! — закричал Рябинин, бросаясь вон.

— Расскажите, пожалуйста… да кушайте, кушайте. — Жена Рябинина протягивала ему всё новые угощения. — Расскажите, пожалуйста, что в Москве носят? — Хотя, конечно, вы мужчина!… Но бывают мужчины наблюдательные. Мы здесь в провинции совсем отстаём. Наверно, мы вам кажемся смешными? -

— Нет, почему… спасибо, спасибо, уже сыт, — бормотал Павел, страдая. — Почему же провинция… теперь, благодаря телевидению…

К счастью, раздались торжественные шаги, и Рябинин вошёл, высоко неся блестящий поднос с чем-то ни на что не похожим. Оно пылало самым настоящим огромным фиолетовым пламенем. Вероятно, облитое ромом и подожжённое.

— Суфле-сюрприз! — возгласил Рябинин голосом конферансье. — Чёрт возьми, дегустация так дегустация! Минуточку… вашу тарелку!

От покрытого узорами, как именинный пирог, суфле он ловко отделил лопаточкой часть, опустив её на тарелку Павлу вместе с горящим огнём. Огонь пыхнул раз-другой, погас. Павел поковырял ложечкой. Под горячим слоем пышного суфле было внутри ледяное мороженое-пломбир с изюмом.

— Да, — сказал Павел. — Убит. Такой диапазон… Начиная от котлет из жёваной бумаги…

— Стараемся, — скромно сказал Рябинин и посмотрел весёлыми и идеально наглыми глазами.

— Чёрт возьми! — озадаченно сказал Павел, — Чёрт возьми, ни за что бы не представил, подумать но мог, во сне бы не увидел, что найду тебя здесь… вот таким.

— Каким? -

— Во-первых, что ты нашёл призвание в кулинарии!

— Призвание? — Ты что, чокнулся? -

— Нет, прости меня, но, чтобы так готовить, надо иметь призвание.

— Надо иметь просто башку.

— Во всяком случае, любить это дело.

— Ненавижу!

— Что? -!

— Ненавижу. В гробу бы его видал в белых тапочках.

— Слушай, старик, ты много выпил? -

— Не беспокойся за меня. У меня норма — бутылка.

— В таком случае ответь подробнее, зачем же ты… повар? -

Рябинин налил в свою рюмку, опрокинул одним духом, с отвращением поморщился, но закусывать не стал, только рот ладонью вытер, потер задумчиво колючий подбородок.

— Вообще-то, конечно, я могу тебе не отвечать. Не люблю этой богоугодной богоухабности в разговоре, когда надо просто пить да веселиться… Я тебе ведь очень рад, ужасно рад тебя видеть! Я любил тебя и тогда, только это не было заметно. Ты среди нас был самый… мудрый ребёнок, что ли. Ты умел смотреть на вещи всесторонне. И вот теперь ты — ты! — спрашиваешь, задаёшь наивные вопросы, как какое-то дитя. «Зачем ты повар? -» Шутишь? -

— Честное слово, серьёзно. Без всяких подковырок.

— Ладно, отвечу тебе, как дитю. Каждый делает какую-нибудь хреновину, чтобы прожить. Кто на тракторе вкалывает, кто у домны с металлом, а я щи варю.

— Помойные щи и мерзостные котлеты…

— Вы можете строить домны, если вам нравится, а я предпочитаю варить… Какие щи, ты сказал? -

— Помойные щи.

Рябинин закричал, вскакивая и суетясь:

— Довольно фило-зофии! Вот я тебе музыку включу! Говори, что любишь? — Симфоджаз, старомодный джаз, Армстронг, Пресли, Холидей, битлы, могу даже джаз фило-зофский.

Под стеной стояла на лакированных ножках большая радиола новейшей марки. Два выносных динамика от нее были укреплены по углам комнаты, а третий — огромный, целый сундук, оказался аккурат за спиной Павла. Последнее Павел обнаружил, когда вдруг за стулом так мощно и решительно загудело, что он вздрогнул.

Включение великолепной стереофонии, однако, почему-то не обрадовало ни жену, ни тёщу, наоборот, они сразу поскучнели и склонились над тарелками.

Хозяин поставил пластинку. Она ядовито пошипела и грянула. Казалось, завибрировал сам воздух, звякнули стекла в окнах, задрожал пол, и в животе у Павла шевельнулись кишки. Это было не просто громко, но стереофонически громко.

— Туист эгейн!!! — завопила радиола. — Туист, туист!!

Тёща что-то убедительно заговорила, жестикулируя, разевая рот, как рыба, но голоса её не было слышно. Жена, выразив отчаяние на лице, заткнула уши. Бухающие волны звука обхватили Павла щекочущими лапами, шевельнули волосы на голове.

— Туист эге-ейн!!! — ревела радиола.

— Вот же бабьё, тьма, ничего не понимают! — заорал Рябинин в ухо Павлу. — А скажи, машина, а? -

Он блаженствовал. Постукивал ладонью в такт по столу, откидывался на спину, словно купаясь в музыке.

Жена подхватила тёщу, и обе поспешно скрылись вон, плотно прикрыв за собой двери.

— Так, — сказал Рябинин в короткой передышке. — Теперь Иерихон, исполняет Рид.

— Джерикон!!! — завопила радиола, подпрыгивая на ножках.

Где-то после пятой пластинки Павел взмолился:

— Мишка, дорогой, а нельзя ли чего-нибудь… философского? -

— Могём! — сказал Рябинин. — Пассакалия и фуга. Софийский эстрадный оркестр.

В фуге были тоже куски довольно мощные, но они чередовались с такими философскими, что иногда можно было разговаривать.

— А каким ты ожидал меня увидеть? — — спросил Рябинин. — Интересно. Тружеником, перевыполняющим нормы? — Идеалистом, кладущим живот на благо общества? — Свой единственный живот за неимением ничего другого? -

— Честно сказать, я озадачен, даже ошарашен, — сказал Павел. — Мне совершенно не ясны… совершенно не ясны твои цели.

— В чём не ясны? -

— Ты сам говоришь, что живём один раз, но занимаешься в этой жизни ненавистным делом? -

— А ты покажи мне человека, который занимается не ненавистным делом.

— Гм… Чтоб далеко не ходить — смотри на меня, что ли.

— Ты? — Врёшь, конечно.

— Нет. Мы, может, видимся с тобой единственный раз. С какой мне стати врать? -

— Хотя вообще-то… Да, я понимаю. У вас другое дело: интересно бороться за славу, популярность.

— И это у тебя такой примитивный взгляд? -!

— Я не кончил. Деньги! Уж зашибаете не то, что мы, грешные!

— Ну, преувеличено. У меня такого дома нет, к примеру.

— Да, да, прибедняйся!

— Если я скажу тебе, что Толстой писал для славы и денег, поверишь? — Для славы лучше пойти в футболисты.

— Но не для своего же удовольствия ты работаешь!

— Я работаю для людей. Да, да, да, для людей. Не строй такую мину на лице. Очень жаль, что ты дожил до седины в волосах, но так и не понимаешь, что это единственная подлинно достойная цель любой работы.

— Не понимаю…

— Где ты вырос? — Как? — Ну, хорошо, вот Горький однажды сказал, что дать приятнее, чем взять. Неужели не слышал? -

— Может, и слышал, но чушь всё это. Демагогия.

— Жаль мне тебя: ты сам себя здорово обокрал. Тебе скажут: прекрасно море. Ты в ответ: «Демагогия!» Скажут: цени любовь. Ты в ответ: «Демагогия!»

— И то, что ты говоришь сейчас, — демагогия! — закричал Рябинин.

— Ну и ну…— поразился Павел. — Непробиваем!

— Да, я непробиваем! — стукнул Рябинин кулаком по столу. — Я знаю, вот то, что у меня есть, то у меня есть. И пошли вы со своим Горьким знаешь куда? -! Отдать приятнее, чем взять! Ха-ха! Это мне, значит, надо дом отдать, радиолу отдать? -

— Да нет…— с досадой сказал Павел. — Было бы достаточно, если б ты делал хорошие котлеты.

— Тейк файв, — сказал Рябинин. — Вещь гипнотическая.

Пластинка была большая и долгоиграющая. От начала до конца она состояла из одной и той же фразы с короткими вариациями и, правда, действовала гипнотически. Сначала фраза долбила, потом вгоняла в задумчивый транс, потом становилось страшно. Если бы не эта жутковатая пластинка, Павел бы ещё сидел, слушал. Но у него взвинтились нервы.

— Я понял так, — сказал он, вставая. — Всё, что ты мне продемонстрировал, — на всё это ты сделал свою генеральную ставку жизни.

— Точно подмечено. Да.

— Благородные идеи, высокие идеалы — в них ты решил не верить? -

— Нет.

— Ладно. Скажи, ты при этом поклянёшься, что чувствуешь себя хорошо? -

— А кто чувствует себя хорошо? — Не знаю… я живу земными целями, я достиг чего хотел, захочу — буду иметь больше. Что ещё? -

— А то, что большая, именно большая и главная половина мира осталась для тебя «терра инкогнита», — тебя это даже не тревожит? -

— Что такое «терра инкогнита»? -

— Неведомая земля.

— А! Нет. В гробу, в белых тапочках.

— Даже во сне? -

— Во сне… Мало ли что во сне может приплестись…

— А знаешь, кто из нас демагог? — Ты.

— Что-что? -

— Именно потому, что ты чувствуешь себя препаршиво, что ты подспудно понимаешь: жизнь твоя идёт ужас на что! Так вот именно потому ты хочешь передо мной похвастаться, тебе нужно же, чтоб кто-нибудь восторгался твоим домом и тем, что на столе «Наполеон», чтоб затих червяк сомнения и ужаса, который точит тебя! И если ты скажешь, что он тебя не точит, ты будешь лжец.

— М-да… Лихо ты рассудил. Просто так, без пол-литры и не разберёшься. Позволь мне всё-таки остаться при своём? -

Павел пожал плечами.

— Я могу и не говорить вообще, если ты хочешь.

— Ага. Нет, давай говорить, только… про что-нибудь другое.

— Что же у тебя телевизора не вижу? — — спросил Павел, помолчав.

— Он в той комнате.

— Какой марки? -

— «Рубин». Отличный телевизор.

— Хорошо берёт? -

— Ну! Как зверь! Двенадцатый канал у нас во всём посёлке только три телевизора берут: у директора, у начальника милиции и у меня… Ох, кстати напомнил! Сейчас начнётся развлекательная, давай перейдём и бутылочку прихватим с собой…

— Я пойду, — сказал Павел.

— Вот так… Побудь!

— Нет, завтра будет первая плавка, после нее митинг, потом написать все надо — хочу лечь раньше и выспаться.

— С ума все посходили с этими плавками… Ну что ж, прощай.

Рябинин проводил его до ворот. Чуть постояли.

— А если, — сказал Павел, — всё это погибнет? -

— То есть? -

— Этот участок земли, дом? -

— Не говори, больше всего войны боюсь…

— Не обязательно войны. Может провалиться. Ты приходишь с работы и видишь — яма. Есть такие карстовые пещеры под землёй, вдруг обваливаются, и всё, что над ними, проваливается в землю.

— Шути, шути. Сдурел? -

— Сдурел, — сказал Павел. — От твоей музыки голова у меня, как котёл…

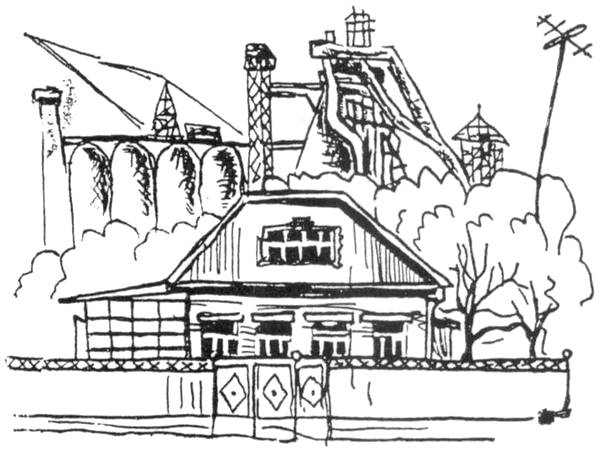

Действительно, он всю дорогу до гостиницы время от времени встряхивал головой: в ушах трещали барабаны, выли трубы, а грудь стереофонически вздымалась. В номере это наваждение прошло. Павел сварил себе кофе, пересмотрел записную книжку и на чистой странице попытался по памяти изобразить «ставку» Рябинина, какой она ему запомнилась, на фоне домны, довольно показательно; сие творение изобразительного искусства вышло так:

Глава 15

Ещё по дороге на завод Павел чувствовал в себе некоторую приподнятость, праздничность и, оглядываясь вокруг, думал: «Вот через несколько часов произойдёт событие, а прохожие идут себе, и грузовики едут, и продавщица лимонов мёрзнет на углу; самая большая в мире домна даёт металл; но какое им дело? — „Пуск промышленного объекта происходит в стране каждые восемь часов…“

На заводе он выяснил, что выпуск чугуна после обеда, митинг точно в шестнадцать часов. В управлении всё было, как всегда; единственным косвенным намёком на событие была бумажка, пришпиленная к доске с приказами и выговорами: «Тов. изобретатели! Заседание, назначенное на 16 час. 31/I, переносится на 16 час. 1/II». Причина переноса могла быть, впрочем, и другая.

Женя Павлова воевала с покоробившейся дверью библиотеки, запирая её. Ключ щёлкнул как раз, когда Павел подошёл.

— Выходной. Библиотека закрыта, — сказала Женя.

— Наконец-то. Я думал уже, что у тебя нет выходных.

— Внизу привезли билеты в театр на «Хочу быть честным», говорят, что-то необычное, весь город бегает, хочешь пойти? — В кассе билета не достанешь.

— Сегодня? -

— Да, в семь тридцать. Успеешь. После, если захочешь, поедем ко мне.

— Где встретимся? -

— Зайдёшь за мной, идём, я покажу дом.

Внизу она сбегала, взяла два билета в партер, пятнадцатый ряд, к сожалению, ближе уже не было.

— Но театр, в смысле зал, хороший, — сказала она, — видно отовсюду.

Она жила на стареющей главной улице, в одном из тех самых двухэтажных домов периода строительной роскоши. Поднялись на второй этаж, Женя открыла своим ключом массивную, обвешанную почтовыми ящиками дверь, но едва вошли в длинный коридор, как повсюду скрипнули двери, выглядывало любопытное женское лицо или только один глаз, внимательно рассматривали Павла, и так они с Женей прошли до последней двери, как сквозь строй.

— Хоть проруби окно и сделай лестницу снаружи, — сказал Павел.

— Ладно…— равнодушно сказала Женя, впуская его в комнату. — У каждого своё развлечение. Пока мужья на работе они целыми днями готовят, стирают, ждут, скучают…

В комнате был беспорядок, валялись книги, на спинках стульев развешана одежда. На столе сковорода с остатками жира, мутные после выпитого молока стаканы, корки, спички и грязное кухонное полотенце. Было полутемно: единственное окно пропускало мало света, потому что с улицы в него лезли густые ветки, согнувшиеся под снегом.

Зато в углу, ближнем к окну, имелась очень приятная, широкая тахта, с лампочкой у изголовья, и на уровне протянутой руки над нею висели полки, заваленные книгами, а на тумбочке рядом «Спидола» с блестящей, торчащей в потолок антенной. Стены были продуманно украшены репродукциями с Тициана, Джорджоне, «Сикстинской мадонны» и тут же рядом — Шагал, Дали, Пикассо… Широкий диапазон.

— Есть хочешь? — — Женя поспешно сложила грязную посуду на столе, собралась нести на кухню.

— Я позавтракал в городе.

— Могу быстро приготовить. Подумай.

— Нет, не хочу, благодарю.

— Не садись только в кресло! Оно рассыпается.

Она отнесла посуду, принесла веник и стала торопливо заниматься уборкой, ставя предметы по местам, рассовывая одежду в шкаф. Павел потрогал кресло, оно шаталось, как на шарнирах. Дерево усохло, расклеившиеся шипы выскакивали из гнёзд.

— Не найдется ли у тебя молоток и штук семь гвоздей? — — спросил Павел.

Женя очень удивилась, но потом сбегала к соседям, принесла ужасный, огромный, слетающий с рукоятки молоток и горсть ржавых, слишком крупных гвоздей. Павел стучал долго, потихоньку: боялся, как бы гвоздями дерево не расколоть, но счастливо обошлось. Он поставил кресло на место, сел в него и попрыгал.

— Это так просто? — — удивилась Женя. — Два года в него никто не садился… Плохо быть неумелой женщиной.

— Ладно, скажу тебе по секрету, — сказал Павел не без корыстного умысла, — что три месяца уже у меня две пуговицы пальто прикручены канцелярскими скрепками.

— Да? — Ну давай сюда пальто, — сказала она, смеясь.

— А ты что, на домну не собираешься? -

— Да ну, у меня важнее дела, кучу перешить и погладить.

— Ну, ладно, приду сюда.

— Приходи сразу же после митинга.

— А что если он задержится? — — спросил он. — Я потому говорю — насмотрелся столько задержек, что…

— Тогда, — сказала она, — посидишь, сколько можно, и уйдёшь. Я буду ждать тебя до семи.

— И потом? -

— И уеду одна, — сказала она, смеясь, — и продам твой билет красивому молодому матросу.

— Тут разве матросы есть? -

— Ну, стройному младшему лейтенанту.

— Не надо младшему лейтенанту.

— Какие могут быть разговоры! — шутливо-возмущённо закричала она. — Тебя приглашает женщина, она говорит: домна или я! Сиди здесь смирно, ничего не трогай, я кофе сварю, специально для тебя банку купила…

— Сама разве не пьёшь? -

— Пила, много. Потом сказала себе: хватит, отвыкни! И отвыкла…

Она вышла. Павел сидел смирно, ничего не трогал и вдруг ошеломленно подумал: «Неужели я опять её люблю? — Не может быть!»

Свет, свет, всё так и сияло вокруг домны. Приехала кинохроника — серьёзный, молчаливый оператор-старик с молодым, но таким же молчаливым помощником. Они приготовили киноаппарат на треноге, установили лампы на переносных стойках, этакие пакеты по шесть ламп сразу, кабели от которых стали всюду путаться под ногами, опробовали, подвигали, переносили, что-то приказывали и вообще развили такую деятельность, что, казалось, главные действующие лица здесь они.

Рабочая площадка перед домной была не ровная, а наклонная, и в тех частях, где не было канав, к домне вели широкие полукруглые лестницы из светлого бетона, такие торжественные, словно подходы к античному храму.

Идущая от лётки главная канава далее разветвлялась, точно как оросительные каналы, и в местах ответвлений были опускные заслонки-лопаты, чтоб направлять жидкий металл, а кое-где — железные перекидные мостики с перильцами. Бежишь по такому мостику — а под ногами течёт расплавленный ручей… И величественные, светлые лестницы, и отделанные жёлтым песком канавы, и гора лежащих тут же ярко-голубых баллонов со сжатым газом — всё это делало площадку эффектно-живописной. И вообще, если бы показывать такое зрелище, плавку чугуна, с огнем и дымом, оно было бы увлекательнее театральных феерий, подумал Павел.

Запечатанная пока домна глухо, мощно гудела. Вернее, гудела не она — гудело дутьё в фурмах, но было такое впечатление, что вибрирует вся громада.

Глазки фурм теперь светились остро-ослепительно, как звездочки, и без синих стекол в них заглянуть было невозможно. Вместо бывших малиновых углей в чреве печи было что-то похожее на внутренность солнца.

Группками собирались люди, мешали доменщикам, которые среди них терялись, но отличить их сразу можно было по усталым, серым лицам, особенно мертвенным в свете прожекторов. Два фотокорреспондента снимали Николая Зотова у лётки, требуя принести шляпу металлурга, потому что он был в ушанке, и вообще ни на ком не было шляп, долго бегали, искали, наконец принесли одну для Зотова. Поставили его в динамическую позу, с этой самой длинной кочергой — их зовут «пиками».

Другую группу корреспондентов водил Иващенко, показывал и объяснял, как в музее:

— Это лётка. Это пушка для закрытия лётки. Металл из лётки идёт в желоба…

Перебивая других, энергичная дама из телевидения задавала вопросы:

— Это в домне плавится железо? — Или сталь? -

— Чугун. Чугун, — терпеливо отвечал парторг. — А сталь потом будет из чугуна.

— Как, расскажите, пожалуйста!

— Это в другом цеху, в мартеновских печах…

Лицо у Фёдора Иванова было совершенно землистое, заросло щетиной, глаза красные, слезящиеся. Бегал, однако, он бодро, распоряжался, улыбался. Пожаловался Павлу:

— Замучили вопросами. Спасибо, Иващенко спас.

— Ты отдыхал? — — спросил Павел.

— Ты что! Глаз сомкнуть не удалось.

— Неужели с той поры и домой не ходил? -!

— Куда там домой, тут каждый час светопреставление… Режим не наладим, приборы барахлят, одна шихтоподача всю душу измотала.

Видя, что Павел смотрит сочувственно и поражённо, он улыбнулся:

— Что, я зарос? — Ладно, поспеет самовар — побреемся. Долго вот только греется — великоват… Господи, пронеси, хоть бы сошло всё благополучно…

— Что может случиться? -

— А всё! Всё может случиться. Первая плавка, новая печка — ни черта не известно, ни характер её, ни сроки, внутрь её не залезешь, ложкой не помешаешь: есть ли там вообще металл? — Аварии могут быть. Редко-редко первые выпуски проходят гладко: что-нибудь да случается. Поседеешь тут с ней.

— Так работаючи, ты, Фёдор, пожалуй, не доживёшь до ста лет.

— А что? — — озабоченно спросил Фёдор. — Вышел указ, что обязательно до ста? -…

— Нет. Указ прежний. Кто сколько хочет.

— А, тогда ладно, — махнул рукой Фёдор. — Мне скромно-бедно хватит девяносто пять.

Тут подошла дама из телевидения с вопросом, почему не начинается плавка, почему задержка? — Сразу Фёдора окружили плотной толпой, и он, потирая щёку, внимательно выслушивал, отвечал, объяснял.

Николай Зотов, уже злой, как чёрт, разъяренно заорал с мостика над канавой:

— Отойдите от лётки все посторонние! Это вам не аллея! Не стойте перед глазками! — Он злобно швырнул лопату, ушёл в сторонку, стоял, нервничая, курил. Домна всё так же гудела.

— Здравствуй. Я готов, изволь. Дай мне в морду! — услышал Павел голос за спиной.

Обернулся — Белоцерковский. Чистенький, элегантный, с неизменной фотоаппаратурой и блокнотом в руке.

— Давай скорее, — сказал Белоцерковский, подставляя щёку, — давай, говорю. Я заслужил!

Павел молчал. При одном виде Белоцерковского ему вспомнилась та постыдная ночь, у него даже в горле сжалось, словно затошнило.

— Так, так, бей, бей, — говорил Белоцерковский покаянно, словно его и в самом деле били. — Ты смотришь на меня и думаешь: «Вот передо мной негодяй». Так и есть, касаемо того дня. Мне очень жаль, поверь. Мне много чего жаль…

Странно, но Павлу вдруг тоже стало жаль его, хотя бы он ни за что в этом не признался и не стоило жалеть. Он продолжал молчать.

— Извини меня в первый и последний раз, — серьёзно попросил Белоцерковский. — Давай помиримся. Я много передумал… и искренне сожалею. Но ведь хорош же я был тогда…

— Оба мы были хороши, — опять и опять содрогаясь, выдавил из себя Павел.

— Что оно тут, как оно тут, жертв ещё не было? — — робко спросил Белоцерковский.

— Тебе подавай жертвы? -

— А что! Я говорю серьёзно. Вот посмотришь, если мы живы отсюда уйдём…

— Почему? -

— Возьмёт да развалится. От нас только дымок!

— Пугаешь? -

— Ага. Я, конечно, вру, такое возможно только в теории, но слышал вон — кричат: отойдите от лётки? — Иногда вырывает. Вся эта замазка, как бомба, летит через цех. Лучше давай в сторонку… И перед глазками не задерживайся: тоже вырывает. Года два назад на первой домне парня убило. Струя, как лазер. Значит, я не опоздал? -

— Ты, вижу, не спешил.

— Я стреляный воробей. Если назначили на четыре, значит, дай бог в пять. — Белоцерковский полистал блокнот, вздохнул. — В пути строчки пришли, для завтрашнего репортажа. Не взглянешь? -

Павел прочёл:

«Рождение металла — это как песня. Оно вызывает в человеческих сердцах чувство радости и законной гордости. Домна-гигант! Первая плавка! Здесь собрались представители многотысячного коллектива, руководители строительных организаций и эксплуатационники. У всех на устах одно: когда? — когда? — И вот наступает торжественный момент. Хлынула огненная река! Радостные крики, здравицы…»

— Когда? — Когда? — — раздался знакомый голос Славки Селезнёва. — Без-об-ра-зие! По-ра от-кры-вать!

— Явился! — сказал Павел, здороваясь. — Плакат переделывать не будешь? -

— А что я тебе говорил: дадим в январе! — воскликнул Славка. — Вышло-то по-моему? -

— Тридцать первого.

— Плевать. Все равно в январе! Поздравляю, братцы, ура!… Надо срочно открывать. Представляете, какая хохма: только что по городскому радио передали, что домна выдала первую плавку. В «Последних известиях» — уже выдали!

— Чего ты на меня уставился? — — возмутился Белоцерковский.

— Это твоя работа? -

— Нет. Я только что приехал!

— А ты так и работаешь, по ресторанам информации сочиняешь! Ты на радио всегда даёшь, у них своего тут нет!

На заводе он выяснил, что выпуск чугуна после обеда, митинг точно в шестнадцать часов. В управлении всё было, как всегда; единственным косвенным намёком на событие была бумажка, пришпиленная к доске с приказами и выговорами: «Тов. изобретатели! Заседание, назначенное на 16 час. 31/I, переносится на 16 час. 1/II». Причина переноса могла быть, впрочем, и другая.

Женя Павлова воевала с покоробившейся дверью библиотеки, запирая её. Ключ щёлкнул как раз, когда Павел подошёл.

— Выходной. Библиотека закрыта, — сказала Женя.

— Наконец-то. Я думал уже, что у тебя нет выходных.

— Внизу привезли билеты в театр на «Хочу быть честным», говорят, что-то необычное, весь город бегает, хочешь пойти? — В кассе билета не достанешь.

— Сегодня? -

— Да, в семь тридцать. Успеешь. После, если захочешь, поедем ко мне.

— Где встретимся? -

— Зайдёшь за мной, идём, я покажу дом.

Внизу она сбегала, взяла два билета в партер, пятнадцатый ряд, к сожалению, ближе уже не было.

— Но театр, в смысле зал, хороший, — сказала она, — видно отовсюду.

Она жила на стареющей главной улице, в одном из тех самых двухэтажных домов периода строительной роскоши. Поднялись на второй этаж, Женя открыла своим ключом массивную, обвешанную почтовыми ящиками дверь, но едва вошли в длинный коридор, как повсюду скрипнули двери, выглядывало любопытное женское лицо или только один глаз, внимательно рассматривали Павла, и так они с Женей прошли до последней двери, как сквозь строй.

— Хоть проруби окно и сделай лестницу снаружи, — сказал Павел.

— Ладно…— равнодушно сказала Женя, впуская его в комнату. — У каждого своё развлечение. Пока мужья на работе они целыми днями готовят, стирают, ждут, скучают…

В комнате был беспорядок, валялись книги, на спинках стульев развешана одежда. На столе сковорода с остатками жира, мутные после выпитого молока стаканы, корки, спички и грязное кухонное полотенце. Было полутемно: единственное окно пропускало мало света, потому что с улицы в него лезли густые ветки, согнувшиеся под снегом.

Зато в углу, ближнем к окну, имелась очень приятная, широкая тахта, с лампочкой у изголовья, и на уровне протянутой руки над нею висели полки, заваленные книгами, а на тумбочке рядом «Спидола» с блестящей, торчащей в потолок антенной. Стены были продуманно украшены репродукциями с Тициана, Джорджоне, «Сикстинской мадонны» и тут же рядом — Шагал, Дали, Пикассо… Широкий диапазон.

— Есть хочешь? — — Женя поспешно сложила грязную посуду на столе, собралась нести на кухню.

— Я позавтракал в городе.

— Могу быстро приготовить. Подумай.

— Нет, не хочу, благодарю.

— Не садись только в кресло! Оно рассыпается.

Она отнесла посуду, принесла веник и стала торопливо заниматься уборкой, ставя предметы по местам, рассовывая одежду в шкаф. Павел потрогал кресло, оно шаталось, как на шарнирах. Дерево усохло, расклеившиеся шипы выскакивали из гнёзд.

— Не найдется ли у тебя молоток и штук семь гвоздей? — — спросил Павел.

Женя очень удивилась, но потом сбегала к соседям, принесла ужасный, огромный, слетающий с рукоятки молоток и горсть ржавых, слишком крупных гвоздей. Павел стучал долго, потихоньку: боялся, как бы гвоздями дерево не расколоть, но счастливо обошлось. Он поставил кресло на место, сел в него и попрыгал.

— Это так просто? — — удивилась Женя. — Два года в него никто не садился… Плохо быть неумелой женщиной.

— Ладно, скажу тебе по секрету, — сказал Павел не без корыстного умысла, — что три месяца уже у меня две пуговицы пальто прикручены канцелярскими скрепками.

— Да? — Ну давай сюда пальто, — сказала она, смеясь.

— А ты что, на домну не собираешься? -

— Да ну, у меня важнее дела, кучу перешить и погладить.

— Ну, ладно, приду сюда.

— Приходи сразу же после митинга.

— А что если он задержится? — — спросил он. — Я потому говорю — насмотрелся столько задержек, что…

— Тогда, — сказала она, — посидишь, сколько можно, и уйдёшь. Я буду ждать тебя до семи.

— И потом? -

— И уеду одна, — сказала она, смеясь, — и продам твой билет красивому молодому матросу.

— Тут разве матросы есть? -

— Ну, стройному младшему лейтенанту.

— Не надо младшему лейтенанту.

— Какие могут быть разговоры! — шутливо-возмущённо закричала она. — Тебя приглашает женщина, она говорит: домна или я! Сиди здесь смирно, ничего не трогай, я кофе сварю, специально для тебя банку купила…

— Сама разве не пьёшь? -

— Пила, много. Потом сказала себе: хватит, отвыкни! И отвыкла…

Она вышла. Павел сидел смирно, ничего не трогал и вдруг ошеломленно подумал: «Неужели я опять её люблю? — Не может быть!»

Свет, свет, всё так и сияло вокруг домны. Приехала кинохроника — серьёзный, молчаливый оператор-старик с молодым, но таким же молчаливым помощником. Они приготовили киноаппарат на треноге, установили лампы на переносных стойках, этакие пакеты по шесть ламп сразу, кабели от которых стали всюду путаться под ногами, опробовали, подвигали, переносили, что-то приказывали и вообще развили такую деятельность, что, казалось, главные действующие лица здесь они.

Рабочая площадка перед домной была не ровная, а наклонная, и в тех частях, где не было канав, к домне вели широкие полукруглые лестницы из светлого бетона, такие торжественные, словно подходы к античному храму.

Идущая от лётки главная канава далее разветвлялась, точно как оросительные каналы, и в местах ответвлений были опускные заслонки-лопаты, чтоб направлять жидкий металл, а кое-где — железные перекидные мостики с перильцами. Бежишь по такому мостику — а под ногами течёт расплавленный ручей… И величественные, светлые лестницы, и отделанные жёлтым песком канавы, и гора лежащих тут же ярко-голубых баллонов со сжатым газом — всё это делало площадку эффектно-живописной. И вообще, если бы показывать такое зрелище, плавку чугуна, с огнем и дымом, оно было бы увлекательнее театральных феерий, подумал Павел.

Запечатанная пока домна глухо, мощно гудела. Вернее, гудела не она — гудело дутьё в фурмах, но было такое впечатление, что вибрирует вся громада.

Глазки фурм теперь светились остро-ослепительно, как звездочки, и без синих стекол в них заглянуть было невозможно. Вместо бывших малиновых углей в чреве печи было что-то похожее на внутренность солнца.

Группками собирались люди, мешали доменщикам, которые среди них терялись, но отличить их сразу можно было по усталым, серым лицам, особенно мертвенным в свете прожекторов. Два фотокорреспондента снимали Николая Зотова у лётки, требуя принести шляпу металлурга, потому что он был в ушанке, и вообще ни на ком не было шляп, долго бегали, искали, наконец принесли одну для Зотова. Поставили его в динамическую позу, с этой самой длинной кочергой — их зовут «пиками».

Другую группу корреспондентов водил Иващенко, показывал и объяснял, как в музее:

— Это лётка. Это пушка для закрытия лётки. Металл из лётки идёт в желоба…

Перебивая других, энергичная дама из телевидения задавала вопросы:

— Это в домне плавится железо? — Или сталь? -

— Чугун. Чугун, — терпеливо отвечал парторг. — А сталь потом будет из чугуна.

— Как, расскажите, пожалуйста!

— Это в другом цеху, в мартеновских печах…

Лицо у Фёдора Иванова было совершенно землистое, заросло щетиной, глаза красные, слезящиеся. Бегал, однако, он бодро, распоряжался, улыбался. Пожаловался Павлу:

— Замучили вопросами. Спасибо, Иващенко спас.

— Ты отдыхал? — — спросил Павел.

— Ты что! Глаз сомкнуть не удалось.

— Неужели с той поры и домой не ходил? -!

— Куда там домой, тут каждый час светопреставление… Режим не наладим, приборы барахлят, одна шихтоподача всю душу измотала.

Видя, что Павел смотрит сочувственно и поражённо, он улыбнулся:

— Что, я зарос? — Ладно, поспеет самовар — побреемся. Долго вот только греется — великоват… Господи, пронеси, хоть бы сошло всё благополучно…

— Что может случиться? -

— А всё! Всё может случиться. Первая плавка, новая печка — ни черта не известно, ни характер её, ни сроки, внутрь её не залезешь, ложкой не помешаешь: есть ли там вообще металл? — Аварии могут быть. Редко-редко первые выпуски проходят гладко: что-нибудь да случается. Поседеешь тут с ней.

— Так работаючи, ты, Фёдор, пожалуй, не доживёшь до ста лет.

— А что? — — озабоченно спросил Фёдор. — Вышел указ, что обязательно до ста? -…

— Нет. Указ прежний. Кто сколько хочет.

— А, тогда ладно, — махнул рукой Фёдор. — Мне скромно-бедно хватит девяносто пять.

Тут подошла дама из телевидения с вопросом, почему не начинается плавка, почему задержка? — Сразу Фёдора окружили плотной толпой, и он, потирая щёку, внимательно выслушивал, отвечал, объяснял.

Николай Зотов, уже злой, как чёрт, разъяренно заорал с мостика над канавой:

— Отойдите от лётки все посторонние! Это вам не аллея! Не стойте перед глазками! — Он злобно швырнул лопату, ушёл в сторонку, стоял, нервничая, курил. Домна всё так же гудела.

— Здравствуй. Я готов, изволь. Дай мне в морду! — услышал Павел голос за спиной.

Обернулся — Белоцерковский. Чистенький, элегантный, с неизменной фотоаппаратурой и блокнотом в руке.

— Давай скорее, — сказал Белоцерковский, подставляя щёку, — давай, говорю. Я заслужил!

Павел молчал. При одном виде Белоцерковского ему вспомнилась та постыдная ночь, у него даже в горле сжалось, словно затошнило.

— Так, так, бей, бей, — говорил Белоцерковский покаянно, словно его и в самом деле били. — Ты смотришь на меня и думаешь: «Вот передо мной негодяй». Так и есть, касаемо того дня. Мне очень жаль, поверь. Мне много чего жаль…

Странно, но Павлу вдруг тоже стало жаль его, хотя бы он ни за что в этом не признался и не стоило жалеть. Он продолжал молчать.

— Извини меня в первый и последний раз, — серьёзно попросил Белоцерковский. — Давай помиримся. Я много передумал… и искренне сожалею. Но ведь хорош же я был тогда…

— Оба мы были хороши, — опять и опять содрогаясь, выдавил из себя Павел.

— Что оно тут, как оно тут, жертв ещё не было? — — робко спросил Белоцерковский.

— Тебе подавай жертвы? -

— А что! Я говорю серьёзно. Вот посмотришь, если мы живы отсюда уйдём…

— Почему? -

— Возьмёт да развалится. От нас только дымок!

— Пугаешь? -

— Ага. Я, конечно, вру, такое возможно только в теории, но слышал вон — кричат: отойдите от лётки? — Иногда вырывает. Вся эта замазка, как бомба, летит через цех. Лучше давай в сторонку… И перед глазками не задерживайся: тоже вырывает. Года два назад на первой домне парня убило. Струя, как лазер. Значит, я не опоздал? -

— Ты, вижу, не спешил.

— Я стреляный воробей. Если назначили на четыре, значит, дай бог в пять. — Белоцерковский полистал блокнот, вздохнул. — В пути строчки пришли, для завтрашнего репортажа. Не взглянешь? -

Павел прочёл:

«Рождение металла — это как песня. Оно вызывает в человеческих сердцах чувство радости и законной гордости. Домна-гигант! Первая плавка! Здесь собрались представители многотысячного коллектива, руководители строительных организаций и эксплуатационники. У всех на устах одно: когда? — когда? — И вот наступает торжественный момент. Хлынула огненная река! Радостные крики, здравицы…»

— Когда? — Когда? — — раздался знакомый голос Славки Селезнёва. — Без-об-ра-зие! По-ра от-кры-вать!

— Явился! — сказал Павел, здороваясь. — Плакат переделывать не будешь? -

— А что я тебе говорил: дадим в январе! — воскликнул Славка. — Вышло-то по-моему? -

— Тридцать первого.

— Плевать. Все равно в январе! Поздравляю, братцы, ура!… Надо срочно открывать. Представляете, какая хохма: только что по городскому радио передали, что домна выдала первую плавку. В «Последних известиях» — уже выдали!

— Чего ты на меня уставился? — — возмутился Белоцерковский.

— Это твоя работа? -

— Нет. Я только что приехал!

— А ты так и работаешь, по ресторанам информации сочиняешь! Ты на радио всегда даёшь, у них своего тут нет!