Страница:

У Пилата служили в основном греки, самаряне и сирийцы, ненавидевшие иудеев[4]. Пользуясь случаем, эти люди выместили всю свою злобу на Страдальце. Один из воинов накинул на Него свой красный плащ, другой сунул Ему в руки палку, чтобы Он походил на шутовского царя. На голову Иисуса надели импровизированную “корону”, сплетенную из терновника. Все это время Он не проронил ни слова. Солдаты же кланялись Ему до земли и кричали: “Да здравствует Царь иудейский!” Некоторые из них плевали на Иисуса и били Его палками по лицу и по голове.

Пилат думал, что можно ограничиться этим наказанием, но пока длилось бичевание, архиереи не теряли времени и возбудили толпу до крайности. Сейчас уже все в один голос требовали, чтобы Назарянин был отдан на распятие вместо Вараввы.

Едва на помосте появился Иисус, жестоко избитый, израненный, в кровавом плаще, как над площадью пронесся крик: “На крест! Распни Его!” — “Вот — Человек!” — воскликнул прокуратор, пытаясь, вероятно, сказать, что именно Он достоин быть освобожденным. Но в ответ слышались вопли: “Варавву! Отпусти нам Варавву!..”

Пилат не знал, что подумать. Он велел снова увести Иисуса.

— Какое же зло сделал Он? Возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины, — с досадой сказал он.

— У нас есть Закон, — ответили книжники, — и по Закону Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.

Суеверный страх закрался в душу римлянина. Он отказывался понимать происходящее.

— Откуда Ты? — спросил он Христа, вернувшись в преторию.

Иисус молчал.

— Мне ли не говоришь? Разве Ты не знаешь, что я власть имею отпустить Тебя и власть имею распять Тебя?

— Ты не имел бы надо Мной никакой власти, — сказал Узник, — если бы не было дано тебе свыше. Поэтому тот, кто Меня предал тебе, больший грех имеет.

Эти слова понравились Пилату. Он больше был не намерен торговаться и ронять свой престиж. Однако, когда он в последний раз занял судейское кресло, его ждал неприятный сюрприз. Обвинители выдвинули новый, но самый веский аргумент: Галилеянин называл Себя Мессией, за это одно Его следует считать бунтовщиком. “Если ты Этого отпустишь, ты не друг кесарю, — говорили они. — Всякий, делающий себя царем, восстает против кесаря”.

Пилат отлично уловил угрозу и понял, что речь идет о его собственном благополучии. Зная строгость Тиберия, пристально наблюдавшего за спокойствием провинций, он и без того имел основания опасаться. Жалобы на его бесчинства все чаще стали приходить в Рим[5]. Недруги прокуратора могли использовать этот процесс против него, а Пилат отнюдь не хотел лишаться выгодной должности и нести ответ перед легатом Сирии или самим императором. Уже колеблясь, он сделал слабую попытку еще раз повлиять на чувства толпы. Иисус был поставлен на возвышение Габатту, или Лифостротон, и, указав на Него, прокуратор воскликнул:

— Вот Царь ваш!

— Долой, долой! Распни Его! — завывала чернь.

— Царя ли вашего распну?

— Нет у нас царя, кроме кесаря! — сказали архиереи.

Такое верноподданническое заявление не оставило Пилату выбора. В конце концов, что для него судьба какого-то еврейского Пророка, когда на карту поставлено его, Пилата, благополучие? Желая показать, что он действует не по Закону, а в угоду просьбам, прокуратор велел принести воды и, как требовал восточный обычай, демонстративно умыл руки: “Не виновен я в крови Праведника”.

Но люди у помоста по-прежнему бушевали, нисколько не смущаясь жестом судьи. “Кровь Его на нас и на детях наших”, — кричали они, давая понять, что все совершается по их настоянию[6].

Весть о помиловании Иисуса Вараввы была встречена шумными овациями; и в них потонули слова приговора, обращенные к Иисусу Назарянину: “Ibis ad crucem”, “Ты будешь распят”.

Осужденный был передан в руки солдат.

Пилат думал, что можно ограничиться этим наказанием, но пока длилось бичевание, архиереи не теряли времени и возбудили толпу до крайности. Сейчас уже все в один голос требовали, чтобы Назарянин был отдан на распятие вместо Вараввы.

Едва на помосте появился Иисус, жестоко избитый, израненный, в кровавом плаще, как над площадью пронесся крик: “На крест! Распни Его!” — “Вот — Человек!” — воскликнул прокуратор, пытаясь, вероятно, сказать, что именно Он достоин быть освобожденным. Но в ответ слышались вопли: “Варавву! Отпусти нам Варавву!..”

Пилат не знал, что подумать. Он велел снова увести Иисуса.

— Какое же зло сделал Он? Возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины, — с досадой сказал он.

— У нас есть Закон, — ответили книжники, — и по Закону Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.

Суеверный страх закрался в душу римлянина. Он отказывался понимать происходящее.

— Откуда Ты? — спросил он Христа, вернувшись в преторию.

Иисус молчал.

— Мне ли не говоришь? Разве Ты не знаешь, что я власть имею отпустить Тебя и власть имею распять Тебя?

— Ты не имел бы надо Мной никакой власти, — сказал Узник, — если бы не было дано тебе свыше. Поэтому тот, кто Меня предал тебе, больший грех имеет.

Эти слова понравились Пилату. Он больше был не намерен торговаться и ронять свой престиж. Однако, когда он в последний раз занял судейское кресло, его ждал неприятный сюрприз. Обвинители выдвинули новый, но самый веский аргумент: Галилеянин называл Себя Мессией, за это одно Его следует считать бунтовщиком. “Если ты Этого отпустишь, ты не друг кесарю, — говорили они. — Всякий, делающий себя царем, восстает против кесаря”.

Пилат отлично уловил угрозу и понял, что речь идет о его собственном благополучии. Зная строгость Тиберия, пристально наблюдавшего за спокойствием провинций, он и без того имел основания опасаться. Жалобы на его бесчинства все чаще стали приходить в Рим[5]. Недруги прокуратора могли использовать этот процесс против него, а Пилат отнюдь не хотел лишаться выгодной должности и нести ответ перед легатом Сирии или самим императором. Уже колеблясь, он сделал слабую попытку еще раз повлиять на чувства толпы. Иисус был поставлен на возвышение Габатту, или Лифостротон, и, указав на Него, прокуратор воскликнул:

— Вот Царь ваш!

— Долой, долой! Распни Его! — завывала чернь.

— Царя ли вашего распну?

— Нет у нас царя, кроме кесаря! — сказали архиереи.

Такое верноподданническое заявление не оставило Пилату выбора. В конце концов, что для него судьба какого-то еврейского Пророка, когда на карту поставлено его, Пилата, благополучие? Желая показать, что он действует не по Закону, а в угоду просьбам, прокуратор велел принести воды и, как требовал восточный обычай, демонстративно умыл руки: “Не виновен я в крови Праведника”.

Но люди у помоста по-прежнему бушевали, нисколько не смущаясь жестом судьи. “Кровь Его на нас и на детях наших”, — кричали они, давая понять, что все совершается по их настоянию[6].

Весть о помиловании Иисуса Вараввы была встречена шумными овациями; и в них потонули слова приговора, обращенные к Иисусу Назарянину: “Ibis ad crucem”, “Ты будешь распят”.

Осужденный был передан в руки солдат.

Глава девятнадцатая. ГОЛГОФА

7 апреля 30 г.

В Иерусалиме до сих пор показывают “Скорбный путь” (Via dolorosa), по которому люди вели на смерть Спасителя мира. С евангельских времен многое изменилось в топографии города, и поэтому трудно отстаивать достоверность предания. Несомненно, однако, что именно по такой же узкой восточной улице двигалась процессия, вышедшая из претории в полдень пасхальной пятницы 14 нисана[1].

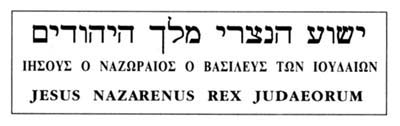

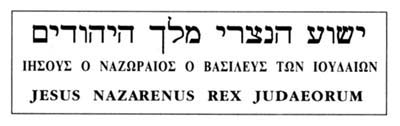

Никого из близких не было рядом с Христом. Он шел в окружении угрюмых солдат, два преступника, вероятно, сообщники Вараввы, делили с Ним путь к месту казни. Каждый имел titulum, табличку с указанием его вины. Та, что висела на груди Христа, была написана на трех языках: еврейском, греческом и латинском, чтобы все могли прочесть ее. Она гласила: “Иисус Назарянин, Царь Иудейский”[2].

Надпись на кресте

Надпись на кресте

Синедрион пытался протестовать против такой надписи, видя в ней оскорбление патриотических чувств народа. Но Пилат на этот раз остался непреклонен. “Что я написал — то написал”, — ответил он, довольный, что хотя бы таким образом смог досадить людям, принудившим его к уступке.

По жестокому правилу обреченные сами несли patibulum, перекладины крестов, на которых их распинали. Иисус шел медленно. Он был истерзан бичами и ослабел после бессонной ночи. Власти же стремились кончить с делом поскорее, до начала торжеств. Поэтому центурион задержал некоего Симона, иудея из Киренской общины, который шел со своего поля в Иерусалим, и приказал ему нести крест Назарянина. Впоследствии сыновья этого человека стали христианами и, вероятно, от него узнали основные подробности Голгофской трагедии[3].

У Эфраимских ворот шествие окружили люди. Послышались плач и причитания женщин. Иисус повернулся к ним и впервые за долгое время заговорил: «Дочери иерусалимские, — сказал Он, — не плачьте обо Мне, но о себе плачьте и о детях ваших. Ибо вот приходят дни, когда скажут: “счастливы неплодные и утробы, никогда не рождавшие, и сосцы, никогда не питавшие!” Тогда начнут говорить горам: падите на нас! — и холмам: покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» В эти последние часы Он продолжал думать об участи, которая постигнет Иерусалим через сорок лет...

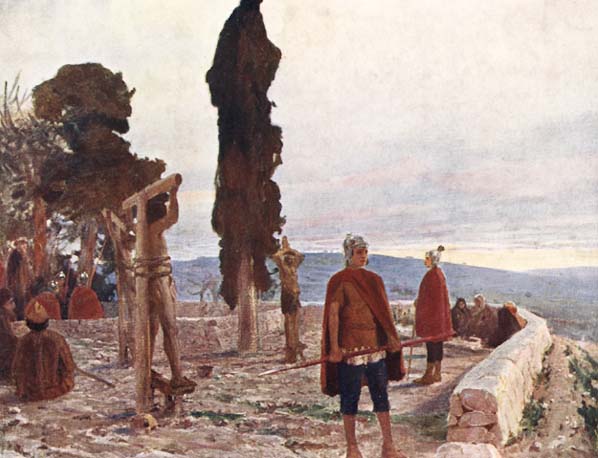

Повели на казнь

Повели на казнь

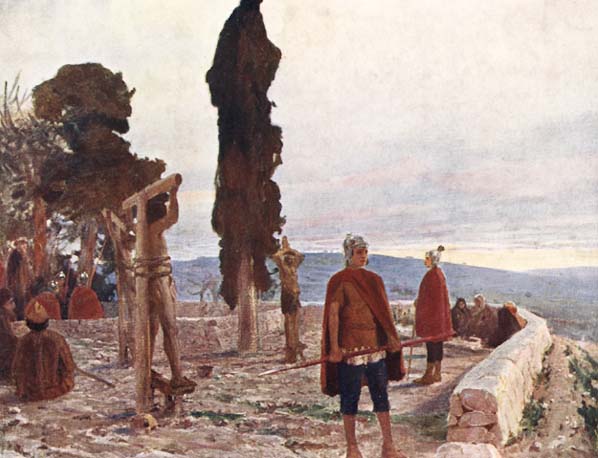

Выйдя из города, повернули к крутому главному холму, расположенному недалеко от стен, у дороги. За свою форму он получил название Голгофа — “Череп”, или “Лобное место”[4]. На его вершине должны были поставить кресты. Римляне всегда распинали осужденных вдоль людных путей, чтобы их видом устрашать непокорных.

Вошли на Голгофу

Вошли на Голгофу

На холме казнимым поднесли напиток, притупляющий чувства. Его делали еврейские женщины для облегчения мук распятых[5]. Но Иисус отказался от питья, готовясь перенести все в полном сознании.

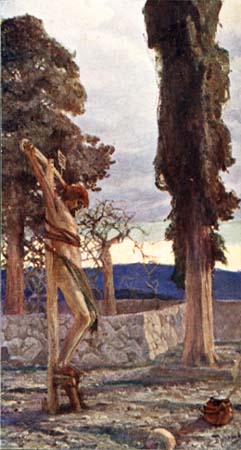

Распятие на кресте не только считалось позорным концом, но и было одной из самых бесчеловечных казней, какие изобрел древний мир. Оно соединяло физическую пытку с нравственным унижением. Не случайно в империи от этого “ужаснейшего и гнуснейшего” вида смерти избавляли всех, кто имел римское гражданство. Распинали обычно мятежных варваров и рабов. Заимствованная римлянами из Карфагена казнь широко применялась уже в дни Республики[6].

Осужденного нагим привязывали, а иногда и прибивали к столбу с перекладиной и оставляли на медленное умирание[7]. Удушье мучало его, солнце жгло голову, все тело затекало от неестественного положения, раны воспалялись, причиняя нестерпимую боль. Он звал смерть как освобождение, но она не приходила. Бывали случаи, когда люди висели на крестах много дней; иногда им, еще живым, птицы выклевывали глаза...

Чтобы близкие не могли спасти распятых, у крестов выставлялась вооруженная охрана. И на этот раз было выделено четыре солдата с приказом привести приговор в исполнение и остаться у “Лобного места” в качестве караула. Конвоем командовал уже не трибун, как в Гефсимании, а только центурион. Власти поняли, что тревога оказалась напрасной: никаких беспорядков процесс не вызвал. Сторонники Галилеянина разбежались, а многие, наверно, узнали о случившемся, когда было поздно. Арест, суд и казнь были проведены быстро, как и планировали архиереи. Если кто и поверил в мессианство Иисуса, то сейчас они парализованы. Ведь крест значил только одно: Назарянин — лжемессия. О Его притязаниях напоминала теперь только ироническая надпись, прибитая ко кресту.

Издалека за казнью следила толпа галилейских женщин. То были: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломея и другие. Среди них находилась и Мать Господа со Своей сестрой. Горе и отчаяние их были беспредельны. Вот он — “престол Давидов”, уготованный Мессии! Из всех пророчеств исполнилось только одно: “оружие пронзило душу Марии”. Как могло случиться, что Бог попустил это? Иисус, воплощенная Вера и воплощенная Любовь, стоял беззащитный перед Своими палачами. Давно ли Саломея просила у Него почетного места для сыновей? А сейчас Он должен умереть вместе с преступниками...

Женщины видели, как солдаты сорвали с Иисуса одежды, оставив на Нем лишь набедренную повязку; видели, как был приготовлен крест и Осужденного положили на него[8]. Послышался страшный стук молотков, которыми вгоняли в запястья рук и в ступни огромные гвозди. Это был ни с чем не сравнимый ужас. Стоявший рядом Симон Киренский слышал слова Иисуса: “Отче, прости им, ибо не знают они, что делают”. Поистине, ни бездушные палачи, ни иерархи, добившиеся осуждения Иисуса, не понимали, что совершается в этот час. Для одних казнь была просто перерывом в скучных казарменных буднях, а другие были уверены, что оградили народ от “месита”, опасного богохульника и соблазнителя[9].

После того как кресты с повешенными были водружены, их завалили у подножий камнями. Теперь конвою предстояло ждать последнего вздоха осужденных. Чтобы скоротать время, солдаты перекидывались шутками, играли в кости. По обычаю им полагалось забирать себе одежду смертников. Они разорвали ее на части, только цельнотканый хитон Иисуса решили не портить и бросили жребий — кому он достанется.

Нередко говорят, что смерть Христа была событием, которое прошло почти незамеченным в тогдашнем мире. Это вполне справедливо. Даже сто лет спустя римский историк Тацит посвятил ему только одну короткую фразу: “Христос в царствование Тиберия был казнен прокуратором Понтием Пилатом”[10]. Однако и в Иерусалиме распятию Иисуса Назарянина не придавали слишком большого значения. Переполненный богомольцами город жил своей жизнью. За четыре года правления Пилата народ привык к многочисленным казням.

Люди, спешившие в Иерусалим, не удивлялись, видя кресты на холме. В дни праздников показательные расправы были нередки[11]. Прохожие останавливались и с холодным любопытством читали надписи. Некоторые слышавшие о Назарянине, злорадно кричали: “Эй! Разрушающий храм и воздвигающий его в три дня! Спаси Себя самого, сойди с креста!”

Те члены Синедриона, которые не могли отказаться от мстительного удовольствия видеть конец Осужденного, тоже пришли на Голгофу. “Других спасал, — со смехом переговаривались они, намекая на крики “Осанна!” (возглас “Осанна!” буквально означает “Спасай нас”). , — а Себя Самого не может спасти! Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали. Он возложил упование на Бога; пусть избавит Его теперь, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын”.

Между тем подул ветер и хмурые тучи заволокли небо[12]. Казалось, само солнце скрылось, чтобы не видеть безумия людей. А они продолжали глумиться над Христом, безмолвно терпевшим нечеловеческую муку. Глумились солдаты, глумились старейшины, глумились случайные зрители. Даже один из мятежников, повешенный рядом с Ним, присоединился к злобному хору...

Три года, проходя по этой земле, Иисус учил людей быть сынами Отца Небесного, облегчал страдания, проповедовал Евангелие Царства. Но люди не захотели войти в это Царство. И язычники, и иудеи верили в царство мира сего, а Христово Царство сходило с Неба и вело к Небу.

Но вот теперь Он умолк, Он побежден и никогда больше не будет вселять в них тревогу.

Вдруг произошло нечто неожиданное. Второй осужденный сказал своему товарищу, который вместе с толпой насмехался над Галилеянином: “Не боишься ты Бога! Ведь сам ты приговорен к тому же. Мы-то — справедливо, ибо достойное по делам получаем. Он же ничего дурного не сделал”. Быть может, человек этот еще раньше слышал проповедь Иисуса; быть может, лишь в этот миг ощутил какую-то силу, исходящую от Распятого рядом с ним, только в душе его внезапно вспыхнул луч веры, исторгнутый предсмертной тоской.

— Вспомни меня, — сказал он, взглянув на Христа, — когда Ты придешь как Царь.

Запекшиеся уста Иисуса разомкнулись, и Он ответил:

— Истинно говорю тебе, сегодня со Мною будешь в раю.

Толпа постепенно редела. Стоявшие поодаль женщины осмелились, невзирая на солдат, приблизиться. Крест был высок, однако с Распятым можно было говорить[13]. Увидев Свою Мать, подошедшую с Иоанном, Иисус в последний раз обратился к Ней. “Вот сын Твой, — сказал Он, а потом взглянул на любимого ученика: — Вот Мать твоя”. И после этого Он умолк...

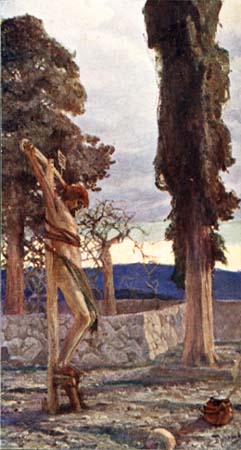

Стрегли

Стрегли

Тучи сгущались; к трем часам дня стало темно, как в сумерках. Неимоверная тяжесть, которая начала спускаться на Иисуса еще в Гефсиманскую ночь, достигла предела. Уже давно ждал Мессия этой последней встречи со злом мира, окутавшим Его теперь, как черная пелена. Он поистине сходил в ад, созданный руками людей.

— Элахи, Элахи, лема шабактани! Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!

В этом вопле псалмопевца Христос излил всю глубину Своего беспредельного томления. Конца молитвы Он не дочитал...

Стоявшие на Голгофе не разобрали Его слов. Солдаты решили, что Распятый призывает Гелиос, Солнце, а иудеям по созвучию послышалось имя Илии-пророка[14]. “Вот Илию зовет!” — сказал кто-то.

Начиналась агония. “Шахена!”, “Пить!” — просил Иисус. Один из воинов, движимый состраданием, подбежал к кувшину с “поской”, кислым напитком, который солдаты постоянно носили с собой, и, обмакнув в него губку, протянул на палке Умирающему. Более черствые отговаривали его: “Оставь, посмотрим, придет ли Илия спасти Его”.

Едва только влага коснулась воспаленных губ Иисуса, Он проговорил: “Совершилось”. Он знал, что смерть уже рядом, и снова стал молиться, повторяя слова, которые Мать учила Его произносить перед сном: “Отче, в руки Твои предаю дух Мой...”

Внезапно у Страдальца вырвался крик. Потом голова Его упала на грудь. Сердце остановилось. Он был мертв.

Предал дух

Предал дух

Сын Человеческий выпил Свою чашу до дна.

В это мгновение люди почувствовали, как вздрогнула земля, и увидели трещины, пробежавшие по камням. Воздух был душным, как перед грозой. Центурион, который долго всматривался в лицо Распятого, воскликнул: “Поистине этот Человек — сын богов!” Что-то таинственное открылось римлянину в последние минуты казни[15].

Грозные явления природы подействовали на всех угнетающе. Смущенные и испуганные возвращались люди в город. Они били себя в грудь в знак скорби, догадываясь, что совершилось нечто ужасное.

На фоне сумрачного неба высились контуры трех крестов. Но не только о жестокости и злобе человеческой говорили они. Отныне это орудие казни станет символом Искупления, символом жертвенной любви Бога к падшему человечеству...

Никого из близких не было рядом с Христом. Он шел в окружении угрюмых солдат, два преступника, вероятно, сообщники Вараввы, делили с Ним путь к месту казни. Каждый имел titulum, табличку с указанием его вины. Та, что висела на груди Христа, была написана на трех языках: еврейском, греческом и латинском, чтобы все могли прочесть ее. Она гласила: “Иисус Назарянин, Царь Иудейский”[2].

Синедрион пытался протестовать против такой надписи, видя в ней оскорбление патриотических чувств народа. Но Пилат на этот раз остался непреклонен. “Что я написал — то написал”, — ответил он, довольный, что хотя бы таким образом смог досадить людям, принудившим его к уступке.

По жестокому правилу обреченные сами несли patibulum, перекладины крестов, на которых их распинали. Иисус шел медленно. Он был истерзан бичами и ослабел после бессонной ночи. Власти же стремились кончить с делом поскорее, до начала торжеств. Поэтому центурион задержал некоего Симона, иудея из Киренской общины, который шел со своего поля в Иерусалим, и приказал ему нести крест Назарянина. Впоследствии сыновья этого человека стали христианами и, вероятно, от него узнали основные подробности Голгофской трагедии[3].

У Эфраимских ворот шествие окружили люди. Послышались плач и причитания женщин. Иисус повернулся к ним и впервые за долгое время заговорил: «Дочери иерусалимские, — сказал Он, — не плачьте обо Мне, но о себе плачьте и о детях ваших. Ибо вот приходят дни, когда скажут: “счастливы неплодные и утробы, никогда не рождавшие, и сосцы, никогда не питавшие!” Тогда начнут говорить горам: падите на нас! — и холмам: покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» В эти последние часы Он продолжал думать об участи, которая постигнет Иерусалим через сорок лет...

Выйдя из города, повернули к крутому главному холму, расположенному недалеко от стен, у дороги. За свою форму он получил название Голгофа — “Череп”, или “Лобное место”[4]. На его вершине должны были поставить кресты. Римляне всегда распинали осужденных вдоль людных путей, чтобы их видом устрашать непокорных.

На холме казнимым поднесли напиток, притупляющий чувства. Его делали еврейские женщины для облегчения мук распятых[5]. Но Иисус отказался от питья, готовясь перенести все в полном сознании.

Распятие на кресте не только считалось позорным концом, но и было одной из самых бесчеловечных казней, какие изобрел древний мир. Оно соединяло физическую пытку с нравственным унижением. Не случайно в империи от этого “ужаснейшего и гнуснейшего” вида смерти избавляли всех, кто имел римское гражданство. Распинали обычно мятежных варваров и рабов. Заимствованная римлянами из Карфагена казнь широко применялась уже в дни Республики[6].

Осужденного нагим привязывали, а иногда и прибивали к столбу с перекладиной и оставляли на медленное умирание[7]. Удушье мучало его, солнце жгло голову, все тело затекало от неестественного положения, раны воспалялись, причиняя нестерпимую боль. Он звал смерть как освобождение, но она не приходила. Бывали случаи, когда люди висели на крестах много дней; иногда им, еще живым, птицы выклевывали глаза...

Чтобы близкие не могли спасти распятых, у крестов выставлялась вооруженная охрана. И на этот раз было выделено четыре солдата с приказом привести приговор в исполнение и остаться у “Лобного места” в качестве караула. Конвоем командовал уже не трибун, как в Гефсимании, а только центурион. Власти поняли, что тревога оказалась напрасной: никаких беспорядков процесс не вызвал. Сторонники Галилеянина разбежались, а многие, наверно, узнали о случившемся, когда было поздно. Арест, суд и казнь были проведены быстро, как и планировали архиереи. Если кто и поверил в мессианство Иисуса, то сейчас они парализованы. Ведь крест значил только одно: Назарянин — лжемессия. О Его притязаниях напоминала теперь только ироническая надпись, прибитая ко кресту.

Издалека за казнью следила толпа галилейских женщин. То были: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломея и другие. Среди них находилась и Мать Господа со Своей сестрой. Горе и отчаяние их были беспредельны. Вот он — “престол Давидов”, уготованный Мессии! Из всех пророчеств исполнилось только одно: “оружие пронзило душу Марии”. Как могло случиться, что Бог попустил это? Иисус, воплощенная Вера и воплощенная Любовь, стоял беззащитный перед Своими палачами. Давно ли Саломея просила у Него почетного места для сыновей? А сейчас Он должен умереть вместе с преступниками...

Женщины видели, как солдаты сорвали с Иисуса одежды, оставив на Нем лишь набедренную повязку; видели, как был приготовлен крест и Осужденного положили на него[8]. Послышался страшный стук молотков, которыми вгоняли в запястья рук и в ступни огромные гвозди. Это был ни с чем не сравнимый ужас. Стоявший рядом Симон Киренский слышал слова Иисуса: “Отче, прости им, ибо не знают они, что делают”. Поистине, ни бездушные палачи, ни иерархи, добившиеся осуждения Иисуса, не понимали, что совершается в этот час. Для одних казнь была просто перерывом в скучных казарменных буднях, а другие были уверены, что оградили народ от “месита”, опасного богохульника и соблазнителя[9].

После того как кресты с повешенными были водружены, их завалили у подножий камнями. Теперь конвою предстояло ждать последнего вздоха осужденных. Чтобы скоротать время, солдаты перекидывались шутками, играли в кости. По обычаю им полагалось забирать себе одежду смертников. Они разорвали ее на части, только цельнотканый хитон Иисуса решили не портить и бросили жребий — кому он достанется.

Нередко говорят, что смерть Христа была событием, которое прошло почти незамеченным в тогдашнем мире. Это вполне справедливо. Даже сто лет спустя римский историк Тацит посвятил ему только одну короткую фразу: “Христос в царствование Тиберия был казнен прокуратором Понтием Пилатом”[10]. Однако и в Иерусалиме распятию Иисуса Назарянина не придавали слишком большого значения. Переполненный богомольцами город жил своей жизнью. За четыре года правления Пилата народ привык к многочисленным казням.

Люди, спешившие в Иерусалим, не удивлялись, видя кресты на холме. В дни праздников показательные расправы были нередки[11]. Прохожие останавливались и с холодным любопытством читали надписи. Некоторые слышавшие о Назарянине, злорадно кричали: “Эй! Разрушающий храм и воздвигающий его в три дня! Спаси Себя самого, сойди с креста!”

Те члены Синедриона, которые не могли отказаться от мстительного удовольствия видеть конец Осужденного, тоже пришли на Голгофу. “Других спасал, — со смехом переговаривались они, намекая на крики “Осанна!” (возглас “Осанна!” буквально означает “Спасай нас”). , — а Себя Самого не может спасти! Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали. Он возложил упование на Бога; пусть избавит Его теперь, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын”.

Между тем подул ветер и хмурые тучи заволокли небо[12]. Казалось, само солнце скрылось, чтобы не видеть безумия людей. А они продолжали глумиться над Христом, безмолвно терпевшим нечеловеческую муку. Глумились солдаты, глумились старейшины, глумились случайные зрители. Даже один из мятежников, повешенный рядом с Ним, присоединился к злобному хору...

Три года, проходя по этой земле, Иисус учил людей быть сынами Отца Небесного, облегчал страдания, проповедовал Евангелие Царства. Но люди не захотели войти в это Царство. И язычники, и иудеи верили в царство мира сего, а Христово Царство сходило с Неба и вело к Небу.

Но вот теперь Он умолк, Он побежден и никогда больше не будет вселять в них тревогу.

Вдруг произошло нечто неожиданное. Второй осужденный сказал своему товарищу, который вместе с толпой насмехался над Галилеянином: “Не боишься ты Бога! Ведь сам ты приговорен к тому же. Мы-то — справедливо, ибо достойное по делам получаем. Он же ничего дурного не сделал”. Быть может, человек этот еще раньше слышал проповедь Иисуса; быть может, лишь в этот миг ощутил какую-то силу, исходящую от Распятого рядом с ним, только в душе его внезапно вспыхнул луч веры, исторгнутый предсмертной тоской.

— Вспомни меня, — сказал он, взглянув на Христа, — когда Ты придешь как Царь.

Запекшиеся уста Иисуса разомкнулись, и Он ответил:

— Истинно говорю тебе, сегодня со Мною будешь в раю.

Толпа постепенно редела. Стоявшие поодаль женщины осмелились, невзирая на солдат, приблизиться. Крест был высок, однако с Распятым можно было говорить[13]. Увидев Свою Мать, подошедшую с Иоанном, Иисус в последний раз обратился к Ней. “Вот сын Твой, — сказал Он, а потом взглянул на любимого ученика: — Вот Мать твоя”. И после этого Он умолк...

Тучи сгущались; к трем часам дня стало темно, как в сумерках. Неимоверная тяжесть, которая начала спускаться на Иисуса еще в Гефсиманскую ночь, достигла предела. Уже давно ждал Мессия этой последней встречи со злом мира, окутавшим Его теперь, как черная пелена. Он поистине сходил в ад, созданный руками людей.

— Элахи, Элахи, лема шабактани! Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!

В этом вопле псалмопевца Христос излил всю глубину Своего беспредельного томления. Конца молитвы Он не дочитал...

Стоявшие на Голгофе не разобрали Его слов. Солдаты решили, что Распятый призывает Гелиос, Солнце, а иудеям по созвучию послышалось имя Илии-пророка[14]. “Вот Илию зовет!” — сказал кто-то.

Начиналась агония. “Шахена!”, “Пить!” — просил Иисус. Один из воинов, движимый состраданием, подбежал к кувшину с “поской”, кислым напитком, который солдаты постоянно носили с собой, и, обмакнув в него губку, протянул на палке Умирающему. Более черствые отговаривали его: “Оставь, посмотрим, придет ли Илия спасти Его”.

Едва только влага коснулась воспаленных губ Иисуса, Он проговорил: “Совершилось”. Он знал, что смерть уже рядом, и снова стал молиться, повторяя слова, которые Мать учила Его произносить перед сном: “Отче, в руки Твои предаю дух Мой...”

Внезапно у Страдальца вырвался крик. Потом голова Его упала на грудь. Сердце остановилось. Он был мертв.

Сын Человеческий выпил Свою чашу до дна.

В это мгновение люди почувствовали, как вздрогнула земля, и увидели трещины, пробежавшие по камням. Воздух был душным, как перед грозой. Центурион, который долго всматривался в лицо Распятого, воскликнул: “Поистине этот Человек — сын богов!” Что-то таинственное открылось римлянину в последние минуты казни[15].

Грозные явления природы подействовали на всех угнетающе. Смущенные и испуганные возвращались люди в город. Они били себя в грудь в знак скорби, догадываясь, что совершилось нечто ужасное.

На фоне сумрачного неба высились контуры трех крестов. Но не только о жестокости и злобе человеческой говорили они. Отныне это орудие казни станет символом Искупления, символом жертвенной любви Бога к падшему человечеству...

Глава двадцатая. ПОСЛЕ РАСПЯТИЯ

7-8 апреля 30 г.

Голгофа опустела. Люди разошлись по домам, где их ждали родные для совершения праздничной трапезы. Только солдаты по-прежнему сидели у холма. Они не имели права покинуть пост, пока не умрет последний из осужденных.

Римляне часто оставляли тела на крестах, чтобы трупы долго напоминали о каре, которая ждет их врагов. Но Синедрион ходатайствовал перед Пилатом, прося снять казненных, пока не зашло солнце (cубботний покой начинался с вечера пятницы). Этого требовал иудейский обычай, а соблюсти его было особенно необходимо ввиду вечера, совпадавшего с седером[1]. Пилат дал согласие.

Двое разбойников были еще живы. Солдаты, получив приказ, перебили им голени, чтобы ускорить смерть. Потеряв опору, распятые повисли на руках и через несколько минут задохнулись. Сомнения в том, что Иисус мертв, не было, но один из воинов для проверки пронзил Ему грудь копьем. В ране показались “кровь и вода” — бесспорный признак наступившего конца[2]. Теперь оставалось только, выдернув гвозди, снять мертвецов и опустить в общую яму. Так обычно хоронили преступников[3].

В это самое время к прокуратору явился Иосиф Аримафейский — богатый, уважаемый в городе человек, член Совета. Он не принимал участия в суде Малого Синедриона, потому что сам был тайным приверженцем Иисуса. Как и апостолы, Иосиф “ожидал Царства Божия”, но сейчас он думал, что обманулся. Тем не менее, преодолев страх, он пришел попросить у Пилата тело Усопшего для погребения. Иосиф не хотел допустить, чтобы Иисуса лишили даже отдельной могилы[4].

Пилат удивился, узнав, что Назарянин умер так скоро. Может быть, Он только в обмороке? Но центурион подтвердил, что в три часа пополудни Иисус действительно скончался. У Пилата не было причин отказывать Иосифу. Возможно, он даже, по своему обыкновению, получил от него мзду. Так или иначе, наместник предоставил Иосифу поступить с телом, как он пожелает.

Времени для необходимых приготовлений оставалось совсем мало. Если бы наступил вечер, похороны пришлось бы отложить на сутки. Но Иосиф успел купить полотняный саван, а фарисей Никодим, тот, что прежде приходил ночью беседовать с Иисусом, принес большие сосуды с благовонным раствором смирны и алоэ, которым пропитали материю.

При помощи слуг тело положили на носилки и перенесли в соседний сад. Участок принадлежал Иосифу, который недавно заготовил себе здесь склеп[5]. Искать другую могилу возможности не было, так как каждая минута была дорога. Но, вероятно, Иосиф был рад хотя бы таким образом в последний раз послужить Учителю.

Усопшего завернули в благоухающие пелены, внесли в пещеру, прочли заупокойные молитвы и завалили вход круглой каменной плитой, для которой был вытесан специальный желоб. Исполнив печальный долг, оба удалились для совершения седера.

Стояла у гроба

Стояла у гроба

Мария Магдалина и Мария Иаковлева тоже присутствовали в саду при погребении. Они стояли “напротив гробницы” и плача смотрели на поспешный обряд. Им хотелось самим умастить тело Господа ароматами и долго оплакивать невозвратимую утрату. Но было уже поздно. Правда, теперь они знали место могилы и надеялись по прошествии субботы снова прийти сюда.

Римляне часто оставляли тела на крестах, чтобы трупы долго напоминали о каре, которая ждет их врагов. Но Синедрион ходатайствовал перед Пилатом, прося снять казненных, пока не зашло солнце (cубботний покой начинался с вечера пятницы). Этого требовал иудейский обычай, а соблюсти его было особенно необходимо ввиду вечера, совпадавшего с седером[1]. Пилат дал согласие.

Двое разбойников были еще живы. Солдаты, получив приказ, перебили им голени, чтобы ускорить смерть. Потеряв опору, распятые повисли на руках и через несколько минут задохнулись. Сомнения в том, что Иисус мертв, не было, но один из воинов для проверки пронзил Ему грудь копьем. В ране показались “кровь и вода” — бесспорный признак наступившего конца[2]. Теперь оставалось только, выдернув гвозди, снять мертвецов и опустить в общую яму. Так обычно хоронили преступников[3].

В это самое время к прокуратору явился Иосиф Аримафейский — богатый, уважаемый в городе человек, член Совета. Он не принимал участия в суде Малого Синедриона, потому что сам был тайным приверженцем Иисуса. Как и апостолы, Иосиф “ожидал Царства Божия”, но сейчас он думал, что обманулся. Тем не менее, преодолев страх, он пришел попросить у Пилата тело Усопшего для погребения. Иосиф не хотел допустить, чтобы Иисуса лишили даже отдельной могилы[4].

Пилат удивился, узнав, что Назарянин умер так скоро. Может быть, Он только в обмороке? Но центурион подтвердил, что в три часа пополудни Иисус действительно скончался. У Пилата не было причин отказывать Иосифу. Возможно, он даже, по своему обыкновению, получил от него мзду. Так или иначе, наместник предоставил Иосифу поступить с телом, как он пожелает.

Времени для необходимых приготовлений оставалось совсем мало. Если бы наступил вечер, похороны пришлось бы отложить на сутки. Но Иосиф успел купить полотняный саван, а фарисей Никодим, тот, что прежде приходил ночью беседовать с Иисусом, принес большие сосуды с благовонным раствором смирны и алоэ, которым пропитали материю.

При помощи слуг тело положили на носилки и перенесли в соседний сад. Участок принадлежал Иосифу, который недавно заготовил себе здесь склеп[5]. Искать другую могилу возможности не было, так как каждая минута была дорога. Но, вероятно, Иосиф был рад хотя бы таким образом в последний раз послужить Учителю.

Усопшего завернули в благоухающие пелены, внесли в пещеру, прочли заупокойные молитвы и завалили вход круглой каменной плитой, для которой был вытесан специальный желоб. Исполнив печальный долг, оба удалились для совершения седера.

Мария Магдалина и Мария Иаковлева тоже присутствовали в саду при погребении. Они стояли “напротив гробницы” и плача смотрели на поспешный обряд. Им хотелось самим умастить тело Господа ароматами и долго оплакивать невозвратимую утрату. Но было уже поздно. Правда, теперь они знали место могилы и надеялись по прошествии субботы снова прийти сюда.