Страница:

Симон жил в Капернауме с братом, женой и ее матерью. Иисус постоянно пользовался их гостеприимством и лодкой Петра. Дом Симона надолго стал Его домом.

Петра привел к Учителю его брат Андрей, о котором мы знаем так же мало, как и об Иакове, сыне рыбака Зеведея. Зато другой сын Зеведея, Иоанн, младший из апостолов, обрисован в Евангелиях полнее. Вероятно, он походил на свою мать Саломею, энергичную, искренне верующую женщину, которая впоследствии тоже присоединилась к Иисусу. Слушая проповеди Крестителя, Иоанн проникся убеждением в близости Царства Мессии. Юноша “некнижный и простой”, он, однако, был, по-видимому, знаком с учением ессеев, что углубило в нем апокалиптическую настроенность. Он хотел видеть в Иисусе громовержца, Который будет поражать молниями Своих врагов. Иоанн и Иаков втайне мечтали занять первые места у трона Христова. Иисус называл обоих братьев Бенегерес, “сынами грозы”[15]. Пылкий Иоанн стал Его любимым учеником.

В Капернауме у берега находилась таможня. Посетив ее, Иисус встретил там мытаря Левия, по прозвищу Матфей, и сказал ему: “Следуй за Мной”. Матфей не только сразу же присоединился к назаретскому Учителю, но и привел к Нему других мытарей. Позднее этот человек, вероятно, первым начал записывать слова Христовы[16].

Кроме четырех геннисаретских рыбаков и Матфея, в ближайший круг приверженцев Иисуса вошли Нафанаил бар-Толомей (греч.: Варфоломей) из Каны, его друг Филипп, житель Вифсаиды, лучше других владевший греческим языком, Симон Зелот, который оставил ради Христа партию воинствующих экстремистов, рыбак Фома (Фома (арам.), или Дидим (греч.), т.е. Близнец, — вероятнее всего прозвище. Согласно преданию, имя апостола было Иуда.), а также Иуда Фаддей и Иаков Алфеев. Все они происходили из Галилеи, южанином был только уроженец города Кериота Иуда бар-Симон[17]. Последнему Иисус поручил хранение денежных средств Своей общины. Тем самым Он, быть может, хотел подчеркнуть Свое доверие к Иуде.

Имя этого человека давно стало символом низости и вероломства. Однако сомнительно, чтобы Христос желал приблизить к Себе морального урода, существо нравственно безнадежное. Вероятно, представления Иуды о деле Учителя были превратными, но в этом он мало отличался от Петра и других апостолов. Всем им было трудно преодолеть иллюзии, прочно укоренившиеся в сознании. Многие ученики отошли от Иисуса, когда стало ясно, что Он не таков, каким они воображали Мессию. Драма Иуды также была связана с потерей веры в Учителя. Но разочарование родило в нем чувство озлобленности и толкнуло на предательский шаг. Быть может, таким образом он желал отомстить за разрушенные честолюбивые планы. Во всяком случае, считать, что Иудой руководила только алчность, значит неправомерно упрощать евангельскую трагедию.

Все евангелисты утверждают, что эти люди, которых Иисус приблизил к Себе, первое время плохо понимали Его Самого и Его цели. Подчас им было трудно уловить даже простую мысль Учителя. Это, конечно, должно было огорчать Иисуса, но Он терпеливо воспитывал учеников и радовался каждый раз, когда что-то прояснялось для них. “Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, — восклицал Иисус в такие моменты, — что Ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам!”[18] Если бы Благая Весть была сначала вручена “мудрецам”, возникла бы опасность, что ее суть останется затемненной. Так произошло сто лет спустя, когда новую веру приняли восточные оккультисты и переплели христианство с гностической теософией. В подлинной же чистоте Евангелие смогли сохранить именно простецы, чуждые гордости и “лидерства”, не отравленные сухой казуистикой и метафизическими теориями, люди, которые внесли в учение Иисуса минимум своего. Личность, мысль, воля Господа были для них единственным и самым дорогим сокровищем[19].

Иисус любил эту духовную семью и ставил Свою связь с ней выше кровного родства. Когда во время большого скопления народа Учителю сообщили, что снаружи у дверей Его ждут Мать и братья, Он указал на учеников: “Вот Мать Моя и братья Мои...”

Постепенно молва о галилейском Наставнике и Целителе распространилась по всей округе. За Иисусом постоянно следовали толпы. Стоило Ему удалиться, чтобы побыть одному, как ученики находили Его: “Все ищут Тебя”. И тогда Иисус снова и снова шел к ожидавшим Его.

Но были и в этой подвижнической жизни редкие дни или, вернее, часы покоя. Когда думаешь о них, невольно представляется вечер на берегу Геннисарета. Солнце заходит за городом. Массивный силуэт синагоги резко выделяется на фоне заката. Ветер чуть шевелит тростник и ветки деревьев. На востоке раскинулись фиолетовые холмы. Издали доносится пение возвращающихся домой рыбаков.

Иисус сидит на прибрежных камнях, глаза Его обращены к затихшей глади воды. Появляются Симон и другие ученики. Они молча останавливаются, боясь потревожить Учителя. А Он сидит неподвижно, погруженный в молитву, озаренный тихим вечерним светом. Понимают ли, догадываются ли ученики, глядя в этот момент на Иисуса, что в Нем откроется им то Высшее, что созидает и движет Вселенную?..

Короткие южные сумерки, и вот уже над морем загораются звезды. Все идут в дом Симона. Комната освещена колеблющимся огнем глиняной лампы; у стола собрались Учитель и ученики. Женщины подают скромный ужин. Иисус произносит благодарственную молитву и преломляет хлеб. Он говорит о Царстве, ради которого нужно смело и решительно оставить все; тот же, кто “взялся за плуг и оборачивается назад”, для дела Божия непригоден.

У Симона, наверно, есть много вопросов, но он робеет, хотя готов идти за своим Господом на край света. Глаза Иоанна сверкают; в его уме проносятся видения всемирного Суда и образ Сына Человеческого, увенчанного короной Давида...

Иисус продолжает говорить.

Над Капернаумом спускается ночь.

Глава пятая.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Учение Христово есть Благая, или Радостная, Весть. Так его называл Он Сам: Бесора по-арамейски, по-гречески Евангелие.

Он принес миру не новые философские доктрины, не проекты общественных реформ и не познание тайн потустороннего. Он в корне изменил самое отношение людей к Богу, открывая им тот Его лик, который прежде лишь смутно угадывался. Благая Весть Иисуса говорит о высшем призвании человека и о радости, которую дарует ему единение с Творцом.

Неисчерпаемое богатство Евангелия в кратких чертах обрисовать нелегко, поэтому мы остановимся лишь на главном.

Проповедь Иисуса обращена не к “массам”, не к безликому муравейнику, а к личности. В толпе духовный уровень людей снижается, они оказываются во власти стадных инстинктов. Поэтому Христос придает такое значение отдельным судьбам. В любом человеке заключен целый мир, бесконечно ценный в очах Божиих.

Если Иисус и пользовался словом “стадо”, то в Его устах оно звучало совсем иначе, нежели в наши дни. Для Его слушателей оно ассоциировалось с предметом любви и постоянной заботы: на овец смотрели почти как на членов семьи. “Добрый пастырь, — говорил Иисус, — каждую овцу зовет по имени” и готов “положить за нее жизнь”.

Когда книжники удивлялись, почему Учитель общается с людьми сомнительной репутации, Он отвечал им притчей:

«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не покидает девяноста девяти в пустыне и не идет за пропавшей, доколе не найдет ее? И найдя, он берет ее на плечи, радуясь; и, придя к себе в дом, созывает друзей и соседей, и говорит им: “Порадуйтесь со мною, потому что я нашел овцу мою пропавшую”. Говорю вам, что так на небесах радость будет больше об одном грешнике кающемся, чем о девяносто девяти праведниках, которые не нуждаются в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму — не зажигает светильника, и не метет дома, и не ищет усердно, доколе не найдет? И найдя, она созывает подруг и соседок и говорит: “Порадуйтесь со мной, потому что я нашла драхму, которую потеряла”. Так, говорю вам, бывает радость перед ангелами Божиими об одном грешнике кающемся»[1].

Говоря о Сущем, Иисус подразумевал “Бога Авраама, Исаака и Иакова”, то есть Бога, открывавшегося в религиозном сознании Ветхого Завета; и, подобно библейским пророкам, Евангелие Христово учит не столько о Боге “в Самом Себе”, сколько о Боге, обращенном к миру и человеку.

Изо всех имен, которыми Творец называется в Писании, Иисус предпочитал слово Отец. В Его молитвах оно звучало как Авва. Так по-арамейски обращались дети к своим отцам.

Выбор этот глубоко знаменателен.

“Отцом” в мировых религиях верховное Начало именовали нередко. Но обычно Его представляли в виде деспотичного и властного повелителя. Такой взгляд, несущий на себе печать страха людей перед бытием и перед земными владыками, сказался даже на ветхозаветном мышлении. Когда иудей произносил слово “Отец”, оно, как правило, ассоциировалось у него с понятием о суровом Господине и Покровителе всего народа.

Только Иисус говорит об Отце, Которого может обрести каждая человеческая душа, если захочет этого. Евангелие приносит людям дар богосыновства. На тех, кто примет его, исполнятся обетования Христа. Они узнают, что с Создателем Вселенной можно говорить один на один, как с “Аввой”, как с любящим Отцом, Который ждет ответной любви.

Любовь Божия не навязывает себя, она оберегает человеческую свободу. Господь подобен хозяину дома, который зовет всех к себе на пир и для которого гости — великая радость. Еще яснее выразил Христос эту мысль в притче о своевольном сыне.

Молодой человек потребовал от отца причитающуюся ему долю наследства и уехал в чужую страну. Расставаясь с ним, отец не произнес ни одного слова упрека. Он не хотел вынужденной любви и поэтому не удерживал сына. Когда же юноша промотал все, что имел, и вернулся назад нищим, надеясь стать хотя бы последним слугой в доме, отец не только принял его, но и устроил пир в честь возвращения блудного сына.

Это вызвало зависть и досаду старшего брата.

— Вот я столько лет служу тебе, — сказал он, — и никогда заповеди твоей не преступал, и мне ты никогда не дал козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. А когда пришел сын твой этот, проевший твое имение с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка.

— Дитя мое, — возразил отец, — ты всегда со мною, и все мое — твое, но надо было возвеселиться и возрадоваться тому, что брат твой этот мертв был и ожил, пропадал и нашелся[2].

Вдали от Бога нет подлинной жизни; уходя от Него, человек пожинает горькие плоды греха, но Господь всегда готов принять кающегося — таков смысл рассказа. Небесную волю в нем символизирует не требовательный господин, грозный царь или строгий судья, но человек, уважающий свободу другого, отец, который любит и прощает. Этот образ наиболее точно соответствует откровению Христа о Боге. Как отец терпеливо ожидал сына, сидя у порога, так и Господь ищет свободной любви человека.

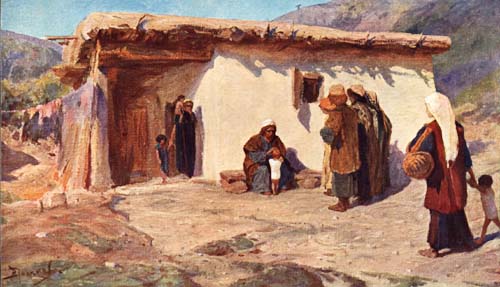

Привели детей

Привели детей

Однажды женщины привели к Иисусу детей, чтобы Он благословил их. Ученики, боясь утомить Его, не позволили им войти в дом. Но Учитель сказал: “Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное”. А когда ученики спросили Христа, кто больший в Царстве Божием, Он подозвал ребенка, поставил среди них и, обняв его, сказал: “Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное”[3]. Открытость и доверчивость детской души есть образ доверия человека к своему Божественному Отцу (само еврейское слово эмуна (вера) означает не уверенность в какой-то отвлеченной истине, а доверие к Богу, верность Ему. От этого же корня слово аминь, верно. ). Вот почему Иисус любил детское слово “Авва”.

“Послал, — говорит ап.Павел, — Бог Духа Сына Своего в сердца наши, Духа, взывающего: Авва, Отче! Так что ты уже не раб, но сын”[4]. Тот, кто познал счастье богосыновства, открывает мир как бы заново. Он вырвался из мертвенных тисков случайности. Господь близок к нему и знает каждый его шаг, “все волосы на голове его сочтены”.

Доверие должно быть беспредельным; оно исключает “служение двум господам”. Если человек поглощен погоней за суетным, то он отдает свое сердце во власть идола Маммоны (как по-арамейски именовалось богатство). “Какая польза, — говорил Иисус, — человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?”[5].

Вручив себя Отцу, душа одолевает заботу — не ту повседневную заботу, которая необходима, а тягостную, навязчивую, помрачающую разум озабоченность.

Если Отец печется даже о малых птицах, если одарил дивной красотой цветы, то неужели Он забудет о детях Своих? Ведь они для Него дороже всех творений.

Если, как говорится в притче Христовой, даже бессердечный судья не смог отказать бедной вдове, которая неотступно просила его, то откажет ли любящий Отец тем, кто обращается к Нему с мольбой? В молитве важна уверенность, что человек будет услышан.

Но ни храмовое действо, ни даже совместная молитва не могут заменить общения с Богом наедине, сокровенной беседы с Отцом.

Богу не нужна дань формального поклонения, не нужна респектабельная религиозность, подчиняющаяся обычаю. Иисус предупреждает:

Молиться Иисус учит простыми словами, с любовью и доверием:

Слова “да придет Царство Твое” указывают, что во всей полноте оно еще не наступило. Христос прямо говорит, что в “веке сем” на земле господствуют демонические силы. Сатана доныне остается “князем мира сего”[12].

Христос не объяснял, откуда явилось зло, и, следовательно, считал достаточным то, что открыто в Ветхом Завете. Человек призван не столько размышлять о зле, сколько бороться с ним. В Евангелии проблема зла — практическая проблема, жизненная задача, поставленная перед теми, кто ищет согласия с Божиим замыслом.

Пусть в окружающем человека мире и в нем самом многое восстает против заповеди о любви; силу для ее исполнения люди найдут у Того, Кто Сам есть Любовь, Кто открылся в Евангелии Иисуса как милосердный Отец.

Подлинная вера неотделима от человечности. Люди, которые забывают об этом, похожи на строителей, соорудивших дом без фундамента, прямо на песке. Такое здание обречено рухнуть при первой же буре[13].

Как основу нравственности Иисус сохранил предписания Декалога. “Если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди”, — говорил Он богатому юноше. Кроме того, Он одобрил принцип Гиллеля: “Не делай другому того, что не любо тебе самому”, однако придал этому изречению оттенок большей активности и действенности. “Во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы”[14].

Евангелие далеко от негативного морализма с его формальной схемой “добродетели”, которая сводится к одним запретам. Блаженный Августин писал: “Люби Бога, и тогда поступай, как хочешь”, то есть отношение к людям должно органично вытекать из веры. Познавший Отца не может не любить и Его творение. Более того, Иисус прямо говорит: “То, что вы сделали одному из братьев Моих меньших, — то сделали Мне”. Он будет судить не по “убеждениям” людей, а по их делам. Тот, кто служит ближнему, служит Богу, пусть даже он этого не осознает.

А как должны поступать ученики Христовы, если сталкиваются с проступками других людей?

Многие иудейские учители высказывались против греха осуждения[15]. Иисус всецело одобряет это.

Ожидая прощения от Господа, нужно учиться прощать самому. Хорошо ли поступит тот человек, который, получив от царя прощение большого долга, сам окажется безжалостным кредитором и бросит своего товарища в долговую тюрьму?

При виде слабостей ближнего мы должны не выносить ему приговор, а сострадать, памятуя о собственной греховности. “Не судите, — предостерегает Иисус, — чтобы и вы не были судимы, ибо каким судом судите и какою мерою мерите, так и отмерено будет вам. Что ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не замечаешь?”[16].

Фарисеи привыкли смотреть свысока на “невежд в Законе”. Слово “ам-хаарец”, деревенщина, было у них синонимом нечестивца. С таким человеком они не желали иметь ничего общего. Вместе с ним нельзя было молиться, сесть за стол и — даже накормить его в случае нужды. “Невежда не боится греха, ам-хаарец не может быть праведным”, — говорили ученые[17]. Иисус в этом отношении был полной их противоположностью. Он скорее предпочитал иметь дело с простыми людьми. Более того, все отверженные, все парии общества находили в Нем друга и заступника. Мытари, которых не признавали за людей, и уличные женщины нередко оказывались в числе тех, кто окружал Его. Это шокировало добропорядочных книжников, кичившихся своей праведностью. Слыша их нарекания, Иисус говорил: “Не здоровым нужен врач, а больным. Пойдите и научитесь, что значит: “милосердия хочу, а не жертвы”. Я пришел призвать не праведных, но грешных”[18].

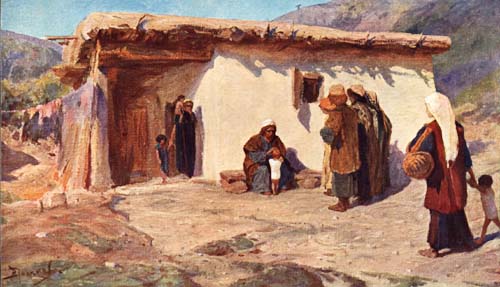

Кто из вас без греха?

Кто из вас без греха?

Искреннее раскаяние Христос ставил выше успокоенности тех, кто считал себя угодным Богу. Однажды Он рассказал о двух людях, молившихся в храме. Один — благочестивый фарисей — благодарил Бога за то, что он “не таков, как прочие люди”, часто постится, жертвует на Храм и непохож на “этого мытаря”. А мытарь стоял вдали, не смея поднять глаз, бил себя в грудь и сокрушенно повторял: “Боже, будь милостив ко мне, грешнику!” “Говорю вам, — заключил Иисус притчу, — этот пришел в дом свой оправданным, а не тот. Ибо всякий возносящий себя, смирен будет, а смиряющий себя, вознесен будет”[19].

Он принес миру не новые философские доктрины, не проекты общественных реформ и не познание тайн потустороннего. Он в корне изменил самое отношение людей к Богу, открывая им тот Его лик, который прежде лишь смутно угадывался. Благая Весть Иисуса говорит о высшем призвании человека и о радости, которую дарует ему единение с Творцом.

Неисчерпаемое богатство Евангелия в кратких чертах обрисовать нелегко, поэтому мы остановимся лишь на главном.

Небесный Отец и богосыновство

Ветхий Завет чаще всего говорил об отношении между Богом и народом. Евангелие же выдвигает на первое место отношение между Богом и душой.Проповедь Иисуса обращена не к “массам”, не к безликому муравейнику, а к личности. В толпе духовный уровень людей снижается, они оказываются во власти стадных инстинктов. Поэтому Христос придает такое значение отдельным судьбам. В любом человеке заключен целый мир, бесконечно ценный в очах Божиих.

Если Иисус и пользовался словом “стадо”, то в Его устах оно звучало совсем иначе, нежели в наши дни. Для Его слушателей оно ассоциировалось с предметом любви и постоянной заботы: на овец смотрели почти как на членов семьи. “Добрый пастырь, — говорил Иисус, — каждую овцу зовет по имени” и готов “положить за нее жизнь”.

Когда книжники удивлялись, почему Учитель общается с людьми сомнительной репутации, Он отвечал им притчей:

«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не покидает девяноста девяти в пустыне и не идет за пропавшей, доколе не найдет ее? И найдя, он берет ее на плечи, радуясь; и, придя к себе в дом, созывает друзей и соседей, и говорит им: “Порадуйтесь со мною, потому что я нашел овцу мою пропавшую”. Говорю вам, что так на небесах радость будет больше об одном грешнике кающемся, чем о девяносто девяти праведниках, которые не нуждаются в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму — не зажигает светильника, и не метет дома, и не ищет усердно, доколе не найдет? И найдя, она созывает подруг и соседок и говорит: “Порадуйтесь со мной, потому что я нашла драхму, которую потеряла”. Так, говорю вам, бывает радость перед ангелами Божиими об одном грешнике кающемся»[1].

Говоря о Сущем, Иисус подразумевал “Бога Авраама, Исаака и Иакова”, то есть Бога, открывавшегося в религиозном сознании Ветхого Завета; и, подобно библейским пророкам, Евангелие Христово учит не столько о Боге “в Самом Себе”, сколько о Боге, обращенном к миру и человеку.

Изо всех имен, которыми Творец называется в Писании, Иисус предпочитал слово Отец. В Его молитвах оно звучало как Авва. Так по-арамейски обращались дети к своим отцам.

Выбор этот глубоко знаменателен.

“Отцом” в мировых религиях верховное Начало именовали нередко. Но обычно Его представляли в виде деспотичного и властного повелителя. Такой взгляд, несущий на себе печать страха людей перед бытием и перед земными владыками, сказался даже на ветхозаветном мышлении. Когда иудей произносил слово “Отец”, оно, как правило, ассоциировалось у него с понятием о суровом Господине и Покровителе всего народа.

Только Иисус говорит об Отце, Которого может обрести каждая человеческая душа, если захочет этого. Евангелие приносит людям дар богосыновства. На тех, кто примет его, исполнятся обетования Христа. Они узнают, что с Создателем Вселенной можно говорить один на один, как с “Аввой”, как с любящим Отцом, Который ждет ответной любви.

Любовь Божия не навязывает себя, она оберегает человеческую свободу. Господь подобен хозяину дома, который зовет всех к себе на пир и для которого гости — великая радость. Еще яснее выразил Христос эту мысль в притче о своевольном сыне.

Молодой человек потребовал от отца причитающуюся ему долю наследства и уехал в чужую страну. Расставаясь с ним, отец не произнес ни одного слова упрека. Он не хотел вынужденной любви и поэтому не удерживал сына. Когда же юноша промотал все, что имел, и вернулся назад нищим, надеясь стать хотя бы последним слугой в доме, отец не только принял его, но и устроил пир в честь возвращения блудного сына.

Это вызвало зависть и досаду старшего брата.

— Вот я столько лет служу тебе, — сказал он, — и никогда заповеди твоей не преступал, и мне ты никогда не дал козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. А когда пришел сын твой этот, проевший твое имение с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка.

— Дитя мое, — возразил отец, — ты всегда со мною, и все мое — твое, но надо было возвеселиться и возрадоваться тому, что брат твой этот мертв был и ожил, пропадал и нашелся[2].

Вдали от Бога нет подлинной жизни; уходя от Него, человек пожинает горькие плоды греха, но Господь всегда готов принять кающегося — таков смысл рассказа. Небесную волю в нем символизирует не требовательный господин, грозный царь или строгий судья, но человек, уважающий свободу другого, отец, который любит и прощает. Этот образ наиболее точно соответствует откровению Христа о Боге. Как отец терпеливо ожидал сына, сидя у порога, так и Господь ищет свободной любви человека.

Однажды женщины привели к Иисусу детей, чтобы Он благословил их. Ученики, боясь утомить Его, не позволили им войти в дом. Но Учитель сказал: “Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное”. А когда ученики спросили Христа, кто больший в Царстве Божием, Он подозвал ребенка, поставил среди них и, обняв его, сказал: “Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное”[3]. Открытость и доверчивость детской души есть образ доверия человека к своему Божественному Отцу (само еврейское слово эмуна (вера) означает не уверенность в какой-то отвлеченной истине, а доверие к Богу, верность Ему. От этого же корня слово аминь, верно. ). Вот почему Иисус любил детское слово “Авва”.

“Послал, — говорит ап.Павел, — Бог Духа Сына Своего в сердца наши, Духа, взывающего: Авва, Отче! Так что ты уже не раб, но сын”[4]. Тот, кто познал счастье богосыновства, открывает мир как бы заново. Он вырвался из мертвенных тисков случайности. Господь близок к нему и знает каждый его шаг, “все волосы на голове его сочтены”.

Доверие должно быть беспредельным; оно исключает “служение двум господам”. Если человек поглощен погоней за суетным, то он отдает свое сердце во власть идола Маммоны (как по-арамейски именовалось богатство). “Какая польза, — говорил Иисус, — человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?”[5].

Вручив себя Отцу, душа одолевает заботу — не ту повседневную заботу, которая необходима, а тягостную, навязчивую, помрачающую разум озабоченность.

Если Отец печется даже о малых птицах, если одарил дивной красотой цветы, то неужели Он забудет о детях Своих? Ведь они для Него дороже всех творений.

Итак, не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?”Жизнь вблизи Отца изгоняет страх и неуверенность. Молясь, дети Божии открывают Ему свои мысли, надежды и скорби. “Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам”[7].

или: “что нам пить?” или: “во что одеться?”,

ибо всего этого ищут язычники;

знает Отец ваш небесный,

что вы нуждаетесь во всем этом[6].

Если, как говорится в притче Христовой, даже бессердечный судья не смог отказать бедной вдове, которая неотступно просила его, то откажет ли любящий Отец тем, кто обращается к Нему с мольбой? В молитве важна уверенность, что человек будет услышан.

Есть ли между вами такой человек,Язычники полагали, что сами боги нуждаются в приношениях. Ветхому Завету эта мысль была глубоко чужда. Вся природа и так принадлежит Творцу. Самый драгоценный дар Ему — сердце человека. Обряды имеют смысл лишь тогда, когда выражают любовь к Создателю. Поэтому и Иисус не отвергал обычая приносить жертвы на алтаре. Он даже указывал, что делать этого нельзя, не примирившись с братом[9]. Однако примечательно: евангелисты нигде не говорят, что Христос Сам участвовал в жертвоприношениях. Храм для Него был прежде всего “домом молитвы”.

у которого сын его попросит хлеба,

а он подаст ему камень?

Или рыбы попросит,

а он подаст ему змею?

Итак, если вы, будучи злы,

умеете давать дары благие детям вашим,

тем более Отец ваш, Который на небесах,

даст благо просящим у Него[8].

Но ни храмовое действо, ни даже совместная молитва не могут заменить общения с Богом наедине, сокровенной беседы с Отцом.

Богу не нужна дань формального поклонения, не нужна респектабельная религиозность, подчиняющаяся обычаю. Иисус предупреждает:

Когда молитесь, не будьте, как лицемеры,Если мы и просим чего-либо у Бога, то лишь потому, что исповедуем перед Ним все, что лежит на сердце.

которые любят молиться в синагогах

и стоя на углах улиц,

чтобы показать себя людям...

Ты же, когда молишься,

войди во внутренний покой твой;

и, затворив дверь твою,

помолись Отцу твоему,

Который втайне;

и Отец твой, видящий втайне,

воздаст тебе.

Молясь же, не разглагольствуйте, как язычники;

ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны.

Итак, не уподобляйтесь им,

ибо знает Отец ваш,

в чем вы имеете нужду[10].

Молиться Иисус учит простыми словами, с любовью и доверием:

Отче наш, который на небесах! Мы дети твои, и у тебя наша отчизна.Заметим, что на первое место в этой молитве ставятся не человеческие желания, а воля Господа. Обращаясь к Нему, люди не должны искать только своего. Сын готов всегда и во всем полагаться на Отца.

Да святится имя Твое. Пусть пребудет в нас благоговение к твоей священной тайне.

Да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.Мы ждем, чтобы Ты воцарился во всем Своем творении, чтобы исполнился Твой замысел и Ты один стал нашим Царем и Господом.

Хлеб наш насущный дай нам сегодня.Поддержи нашу жизнь сейчас, ибо мы верим, что о завтрашнем дне Ты позаботишься.

И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим.Сыновний долг, который мы так плохо платим Тебе, есть ответная любовь. Научи нас любить и прощать друг друга, как Ты любишь и прощаешь нас.

И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.Огради нас от зла, идущего извне и от нас самих.

Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки.Аминь[11].

Слова “да придет Царство Твое” указывают, что во всей полноте оно еще не наступило. Христос прямо говорит, что в “веке сем” на земле господствуют демонические силы. Сатана доныне остается “князем мира сего”[12].

Христос не объяснял, откуда явилось зло, и, следовательно, считал достаточным то, что открыто в Ветхом Завете. Человек призван не столько размышлять о зле, сколько бороться с ним. В Евангелии проблема зла — практическая проблема, жизненная задача, поставленная перед теми, кто ищет согласия с Божиим замыслом.

Заповедь любви

Зло, с которым человек соприкасается теснее всего, живет в нем самом: воля к господству, подавлению и насилию — с одной стороны, и слепая мятежность, ищущая самоутверждения и безграничного простора инстинктам, — с другой. Эти демоны дремлют на дне души, готовые в любой миг вырваться наружу. Их питает ощущение своего “я” как единственного центра, имеющего ценность. Растворение “я” в стихии общества, казалось бы, ограничивает бунт индивидуума, но при этом — нивелирует, стирает личность. Выход из тупика был дан в библейской заповеди: “Возлюби ближнего, как самого себя”. Она призывает к борьбе против звериных эгоцентрических начал, за признание ценности другого “я”, к борьбе, которая должна создать высшего человека, “новое творение”. Только любовь способна победить Сатану.Пусть в окружающем человека мире и в нем самом многое восстает против заповеди о любви; силу для ее исполнения люди найдут у Того, Кто Сам есть Любовь, Кто открылся в Евангелии Иисуса как милосердный Отец.

Подлинная вера неотделима от человечности. Люди, которые забывают об этом, похожи на строителей, соорудивших дом без фундамента, прямо на песке. Такое здание обречено рухнуть при первой же буре[13].

Как основу нравственности Иисус сохранил предписания Декалога. “Если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди”, — говорил Он богатому юноше. Кроме того, Он одобрил принцип Гиллеля: “Не делай другому того, что не любо тебе самому”, однако придал этому изречению оттенок большей активности и действенности. “Во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы”[14].

Евангелие далеко от негативного морализма с его формальной схемой “добродетели”, которая сводится к одним запретам. Блаженный Августин писал: “Люби Бога, и тогда поступай, как хочешь”, то есть отношение к людям должно органично вытекать из веры. Познавший Отца не может не любить и Его творение. Более того, Иисус прямо говорит: “То, что вы сделали одному из братьев Моих меньших, — то сделали Мне”. Он будет судить не по “убеждениям” людей, а по их делам. Тот, кто служит ближнему, служит Богу, пусть даже он этого не осознает.

А как должны поступать ученики Христовы, если сталкиваются с проступками других людей?

Многие иудейские учители высказывались против греха осуждения[15]. Иисус всецело одобряет это.

Ожидая прощения от Господа, нужно учиться прощать самому. Хорошо ли поступит тот человек, который, получив от царя прощение большого долга, сам окажется безжалостным кредитором и бросит своего товарища в долговую тюрьму?

При виде слабостей ближнего мы должны не выносить ему приговор, а сострадать, памятуя о собственной греховности. “Не судите, — предостерегает Иисус, — чтобы и вы не были судимы, ибо каким судом судите и какою мерою мерите, так и отмерено будет вам. Что ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не замечаешь?”[16].

Фарисеи привыкли смотреть свысока на “невежд в Законе”. Слово “ам-хаарец”, деревенщина, было у них синонимом нечестивца. С таким человеком они не желали иметь ничего общего. Вместе с ним нельзя было молиться, сесть за стол и — даже накормить его в случае нужды. “Невежда не боится греха, ам-хаарец не может быть праведным”, — говорили ученые[17]. Иисус в этом отношении был полной их противоположностью. Он скорее предпочитал иметь дело с простыми людьми. Более того, все отверженные, все парии общества находили в Нем друга и заступника. Мытари, которых не признавали за людей, и уличные женщины нередко оказывались в числе тех, кто окружал Его. Это шокировало добропорядочных книжников, кичившихся своей праведностью. Слыша их нарекания, Иисус говорил: “Не здоровым нужен врач, а больным. Пойдите и научитесь, что значит: “милосердия хочу, а не жертвы”. Я пришел призвать не праведных, но грешных”[18].

Искреннее раскаяние Христос ставил выше успокоенности тех, кто считал себя угодным Богу. Однажды Он рассказал о двух людях, молившихся в храме. Один — благочестивый фарисей — благодарил Бога за то, что он “не таков, как прочие люди”, часто постится, жертвует на Храм и непохож на “этого мытаря”. А мытарь стоял вдали, не смея поднять глаз, бил себя в грудь и сокрушенно повторял: “Боже, будь милостив ко мне, грешнику!” “Говорю вам, — заключил Иисус притчу, — этот пришел в дом свой оправданным, а не тот. Ибо всякий возносящий себя, смирен будет, а смиряющий себя, вознесен будет”[19].