Страница:

Взгляд Кости был прикован к этому ребристому выступу с бурлящим водоворотом у подножия… В последнем усилии Костя нажал на весла… Шлюпку пронесло мимо каменного острия, и, будто пройдя сквозь скалу, она поплыла по инерции дальше уже без рывков — плавно и медленно.

Приготовившийся к удару о каменный гребень, Костя не сразу понял, что произошло… Почему эта ужасная скала как бы расступилась и теперь оказалась справа и слева? И шлюпка не разбилась, продолжает плыть между скалами? «Шлюпку внесло в фиорд», — догадался Костя. Скала, выдвинувшаяся вперед, была одной из сторон узкого входа в фиорд.

Только что пережитое напряжение, с которым Костя несся на скалу, сменилось у него полным изнеможением.

Выпустив весла, он несколько минут сидел не двигаясь, опустив руки… Затем, встряхнувшись, снова ухватился за весла и повел шлюпку в глубь острова, сопровождаемый грохотом прибоя, переполнявшим каменную теснину фиорда…

Берега фиорда были крутыми и высокими. Лишь изредка попадались узкие террасы, идущие по скалам, и трещины, тянувшиеся к вершинам. Встретился низкий вход в грот. Вода там была спокойна, и Костя, приблизившись, заглянул внутрь. Грот был просторный, с высокими сводами и широкими платформами, которые ступенями поднимались к сводам. Откуда-то сверху падал свет, наполняя грот сумерками…

Дальше встретилось ответвление от фиорда — ущелье, уходившее в сторону. Уже полностью рассвело. Ущелье проглядывалось далеко. Из него можно было выбраться наверх, и Костя решительно свернул туда… А через несколько минут шлюпка уткнулась носом в каменистую отмель, переходившую в безводное русло, усеянное мелким щебнем и камнями… По обеим отлогим сторонам ущелья во множестве выступали каменные карнизы, площадки; чернели входы в пещеры…

Костя выпрыгнул на отмель, удерживая шлюпку за конец каната. Но к чему его прикрепить?… Простое решение пришло при взгляде на два больших камня, лежавшие рядом. Костя снял весло, положил его за камни и к середине весла, между камнями, привязал канат от шлюпки. Попробовал прочность импровизированного якоря и остался доволен. Теперь можно отправиться на разведку.

Ущелье часто меняло направление, и до конца его Костя не дошел. Пещеры встречались на разной высоте, и в некоторые он заходил. Почти все они имели продолжение в виде узких ходов в разные стороны, заглядывать туда Костя не решался.

По гребню узкой расщелины он взобрался на вершину отвесной скалы, но оттуда широкого обзора не было. Кругом громоздились такие же серые, скользкие скалы. Дальше от берега, в глубине острова, виднелись более значительные заснеженные возвышенности. Нигде никакой растительности, кроме мхов и лишайника на обнаженных камнях!

Пронизывающий ветер здесь разгуливал с большой силой, подхватывая клочья засохшего лишайника, перемешанного со снегом, шелестел мелким щебнем. Костю вдруг охватило беспокойство: «А если ветер сорвет с места шлюпку и угонит обратно в фиорд и в океан?! В ней же продукты! Да и все, что там есть, важно теперь на необитаемом острове…»

Костя торопливо спустился в ущелье и бегом бросился обратно к шлюпке. Она оказалась на том же месте, покачиваясь под порывами холодного ветра, усилившегося и здесь. «Первым делом надо выгрузить все в пещеру. Потом осмотрюсь!»

Ближайшая пещера, с платформой у входа, была рядом, но имела крутой высокий подход. Небольшая, почти круглая, с ровными сводами; чистая, сухая. В задней стене, над кучей мелкого гравия, темнела узкая щель, уходившая куда-то в сторону. Это Косте не понравилось, и он отправился дальше.

Вход в следующую пещеру был удобнее, но расстояние от шлюпки было порядочное — не менее ста метров. Эта пещера была просторнее, но из нее в разных направлениях было несколько ходов, что еще больше не устраивало Костю. Осматривать другие пещеры он не стал: слишком далеко пришлось бы носить грузы. Остановился на первой. «Потом найду более удобную…»

Прежде всего Костя поднял в пещеру ящик с Епифаном и снял крышку. Епифан поднял голову, а потом снова уронил ее, продолжая лежать.

— Умучили тебя, Епифан, — посочувствовал Костя и поставил ящик на выступ в стене. — Пока придешь в себя, полежи здесь, повыше. Так ни ты мне, ни я тебе мешать не будем. А потом мы с тобой пообедаем…

На разгрузку шлюпки ушло более двух часов. Когда Костя с трудом поднялся в пещеру с последним свертком, он еле держался на ногах. Очень хотелось есть. С помощью ножа открыл ящик с сухарями и с наслаждением принялся жевать. Сил для поисков другой еды уже не было. Да и Епифан все еще продолжал спать…

На установленные в ряд ящики Костя расстелил парусину, завернулся в нее и под приглушенный шум прибоя, доносившийся от берега, сразу же погрузился в сон. Засыпая, успел подумать, что он, как и Робинзон, устроился пока очень удачно и что необитаемый остров надо будет, назвать островом Спасения.

Костя не знал, что остров уже обитаемый и угрожает Косте такой же смертельной опасностью, как и оставленный им в ночи вражеский корабль. Забывшись в глубоком сне, Костя не мог видеть, как в это время по направлению к ущелью шагал военный в эсэсовской форме с автоматом на груди…

Глава третья

1

2

3

4

Приготовившийся к удару о каменный гребень, Костя не сразу понял, что произошло… Почему эта ужасная скала как бы расступилась и теперь оказалась справа и слева? И шлюпка не разбилась, продолжает плыть между скалами? «Шлюпку внесло в фиорд», — догадался Костя. Скала, выдвинувшаяся вперед, была одной из сторон узкого входа в фиорд.

Только что пережитое напряжение, с которым Костя несся на скалу, сменилось у него полным изнеможением.

Выпустив весла, он несколько минут сидел не двигаясь, опустив руки… Затем, встряхнувшись, снова ухватился за весла и повел шлюпку в глубь острова, сопровождаемый грохотом прибоя, переполнявшим каменную теснину фиорда…

Берега фиорда были крутыми и высокими. Лишь изредка попадались узкие террасы, идущие по скалам, и трещины, тянувшиеся к вершинам. Встретился низкий вход в грот. Вода там была спокойна, и Костя, приблизившись, заглянул внутрь. Грот был просторный, с высокими сводами и широкими платформами, которые ступенями поднимались к сводам. Откуда-то сверху падал свет, наполняя грот сумерками…

Дальше встретилось ответвление от фиорда — ущелье, уходившее в сторону. Уже полностью рассвело. Ущелье проглядывалось далеко. Из него можно было выбраться наверх, и Костя решительно свернул туда… А через несколько минут шлюпка уткнулась носом в каменистую отмель, переходившую в безводное русло, усеянное мелким щебнем и камнями… По обеим отлогим сторонам ущелья во множестве выступали каменные карнизы, площадки; чернели входы в пещеры…

Костя выпрыгнул на отмель, удерживая шлюпку за конец каната. Но к чему его прикрепить?… Простое решение пришло при взгляде на два больших камня, лежавшие рядом. Костя снял весло, положил его за камни и к середине весла, между камнями, привязал канат от шлюпки. Попробовал прочность импровизированного якоря и остался доволен. Теперь можно отправиться на разведку.

Ущелье часто меняло направление, и до конца его Костя не дошел. Пещеры встречались на разной высоте, и в некоторые он заходил. Почти все они имели продолжение в виде узких ходов в разные стороны, заглядывать туда Костя не решался.

По гребню узкой расщелины он взобрался на вершину отвесной скалы, но оттуда широкого обзора не было. Кругом громоздились такие же серые, скользкие скалы. Дальше от берега, в глубине острова, виднелись более значительные заснеженные возвышенности. Нигде никакой растительности, кроме мхов и лишайника на обнаженных камнях!

Пронизывающий ветер здесь разгуливал с большой силой, подхватывая клочья засохшего лишайника, перемешанного со снегом, шелестел мелким щебнем. Костю вдруг охватило беспокойство: «А если ветер сорвет с места шлюпку и угонит обратно в фиорд и в океан?! В ней же продукты! Да и все, что там есть, важно теперь на необитаемом острове…»

Костя торопливо спустился в ущелье и бегом бросился обратно к шлюпке. Она оказалась на том же месте, покачиваясь под порывами холодного ветра, усилившегося и здесь. «Первым делом надо выгрузить все в пещеру. Потом осмотрюсь!»

Ближайшая пещера, с платформой у входа, была рядом, но имела крутой высокий подход. Небольшая, почти круглая, с ровными сводами; чистая, сухая. В задней стене, над кучей мелкого гравия, темнела узкая щель, уходившая куда-то в сторону. Это Косте не понравилось, и он отправился дальше.

Вход в следующую пещеру был удобнее, но расстояние от шлюпки было порядочное — не менее ста метров. Эта пещера была просторнее, но из нее в разных направлениях было несколько ходов, что еще больше не устраивало Костю. Осматривать другие пещеры он не стал: слишком далеко пришлось бы носить грузы. Остановился на первой. «Потом найду более удобную…»

Прежде всего Костя поднял в пещеру ящик с Епифаном и снял крышку. Епифан поднял голову, а потом снова уронил ее, продолжая лежать.

— Умучили тебя, Епифан, — посочувствовал Костя и поставил ящик на выступ в стене. — Пока придешь в себя, полежи здесь, повыше. Так ни ты мне, ни я тебе мешать не будем. А потом мы с тобой пообедаем…

На разгрузку шлюпки ушло более двух часов. Когда Костя с трудом поднялся в пещеру с последним свертком, он еле держался на ногах. Очень хотелось есть. С помощью ножа открыл ящик с сухарями и с наслаждением принялся жевать. Сил для поисков другой еды уже не было. Да и Епифан все еще продолжал спать…

На установленные в ряд ящики Костя расстелил парусину, завернулся в нее и под приглушенный шум прибоя, доносившийся от берега, сразу же погрузился в сон. Засыпая, успел подумать, что он, как и Робинзон, устроился пока очень удачно и что необитаемый остров надо будет, назвать островом Спасения.

Костя не знал, что остров уже обитаемый и угрожает Косте такой же смертельной опасностью, как и оставленный им в ночи вражеский корабль. Забывшись в глубоком сне, Костя не мог видеть, как в это время по направлению к ущелью шагал военный в эсэсовской форме с автоматом на груди…

Глава третья

НА ДОПРОСАХ В ГЕСТАПО

1

Колонна пленников с торпедированной «Невы», окруженная эсэсовцами-автоматчиками, спустилась с освещенного причала. Кругом была кромешная тьма. При свете электрических фонарей конвоиров пленники зашагали по вырубленной в каменистом грунте дороге, поднимавшейся в гору. Затем дорога стала ровной, и через полчаса пленники подошли к подъезду приземистого каменного строения.

У входа горел фонарь и стоял часовой. По его сигналу вышли еще два эсэсовца и широко распахнули двери. Старший конвоир приказал колонне перестроиться по двое и быстро заходить внутрь. Там пленников провели по коридору в большую камеру.

— Разговаривать и шуметь не разрешается! — объявил тот же эсэсовец.

Подошел часовой с автоматом. Тяжелая дверь закрылась. Лязгнул засов. Пленники остались одни.

Камера была просторная. С обеих сторон в три этажа были нары. Под потолком горела тусклая лампочка, огражденная решеткой.

— Здесь друг на друга посмотреть можно! — обрадовался Коля Муратов.

— Свет в первую очередь нужен Кириллу Пархомову, — прошепелявил Пархомов. — У меня есть что почитать.

При тусклом освещении лицо Пархомова было неузнаваемо. Огромная фиолетовая опухоль затянула глаз. Нос и губы распухли.

— Ну и разделали тебя, Кирилл, — поразился Борщенко. — Какие сволочи!… А что ты хотел нам почитать?

— Сам-то я читать не смогу. Читай уж ты, Андрей Васильевич! — Пархомов извлек из-за голенища аккуратно сложенные листки бумаги. — Вот, посмотри, что я сумел в драке скрыть…

Борщенко развернул листы и посмотрел.

— Откуда такое, Кирилл?

— Это последнее, что я успел принять по радио…

— Ну и молодец… Очень кстати… Товарищи, слушайте последние новости: приказ Верховного главнокомандующего и сообщения Совинформбюро…

Все плотно сдвинулись вокруг Борщенко. Он кашлянул, прочищая горло, и густым шепотом стал читать:

— Ура! — крикнул Силантьев. — Донбасс — моя родная сторонка!

— Тише! — зашипели на него со всех сторон. — Не мешай!

Борщенко торжественно, медленно продолжал:

— Теперь крикнем все вместе! — предложил Борщенко.

— Уррра-ааа!… Уррра-ааа!… Уррра-ааа! — дружно прокричали в камере.

Лязгнул засов. Дверь слегка открылась. В щель просунулись автомат и голова встревоженного часового. Коверкая русские слова, он крикнул:

— Сумасшедший русский! Кричать нет разрешается! Все расходиться по разные места!… Вместе нельзя!

— Закройся! — прохрипел Пархомов. — Дер-ди-дас, кислый квас!

Слова Пархомова вызвали дружный смех. Кто-то лихо свистнул.

Дверь поспешно закрылась. Повеселевшие пленники снова сомкнулись в тесный круг…

У входа горел фонарь и стоял часовой. По его сигналу вышли еще два эсэсовца и широко распахнули двери. Старший конвоир приказал колонне перестроиться по двое и быстро заходить внутрь. Там пленников провели по коридору в большую камеру.

— Разговаривать и шуметь не разрешается! — объявил тот же эсэсовец.

Подошел часовой с автоматом. Тяжелая дверь закрылась. Лязгнул засов. Пленники остались одни.

Камера была просторная. С обеих сторон в три этажа были нары. Под потолком горела тусклая лампочка, огражденная решеткой.

— Здесь друг на друга посмотреть можно! — обрадовался Коля Муратов.

— Свет в первую очередь нужен Кириллу Пархомову, — прошепелявил Пархомов. — У меня есть что почитать.

При тусклом освещении лицо Пархомова было неузнаваемо. Огромная фиолетовая опухоль затянула глаз. Нос и губы распухли.

— Ну и разделали тебя, Кирилл, — поразился Борщенко. — Какие сволочи!… А что ты хотел нам почитать?

— Сам-то я читать не смогу. Читай уж ты, Андрей Васильевич! — Пархомов извлек из-за голенища аккуратно сложенные листки бумаги. — Вот, посмотри, что я сумел в драке скрыть…

Борщенко развернул листы и посмотрел.

— Откуда такое, Кирилл?

— Это последнее, что я успел принять по радио…

— Ну и молодец… Очень кстати… Товарищи, слушайте последние новости: приказ Верховного главнокомандующего и сообщения Совинформбюро…

Все плотно сдвинулись вокруг Борщенко. Он кашлянул, прочищая горло, и густым шепотом стал читать:

«Приказ Верховного главнокомандующего генерал-полковнику Толбухину, генералу армии Малиновскому… Войска Южного и Юго-Западного фронтов, в результате умелого маневра и стремительного наступления, одержали крупную победу… Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести дней с боями отбили у немцев и вернули нашей Родине Донецкий бассейн — важнейший угольный и промышленный район страны…»

— Ура! — крикнул Силантьев. — Донбасс — моя родная сторонка!

— Тише! — зашипели на него со всех сторон. — Не мешай!

Борщенко торжественно, медленно продолжал:

«…В знак торжества по случаю крупной победы в Донбассе сегодня, восьмого сентября, в двадцать часов столица нашей Родины — Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий… Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам!… Восьмое сентября тысяча девятьсот сорок третьего года».

— Теперь крикнем все вместе! — предложил Борщенко.

— Уррра-ааа!… Уррра-ааа!… Уррра-ааа! — дружно прокричали в камере.

Лязгнул засов. Дверь слегка открылась. В щель просунулись автомат и голова встревоженного часового. Коверкая русские слова, он крикнул:

— Сумасшедший русский! Кричать нет разрешается! Все расходиться по разные места!… Вместе нельзя!

— Закройся! — прохрипел Пархомов. — Дер-ди-дас, кислый квас!

Слова Пархомова вызвали дружный смех. Кто-то лихо свистнул.

Дверь поспешно закрылась. Повеселевшие пленники снова сомкнулись в тесный круг…

2

Утром всех новичков быстро и коротко опросили и заполнили на каждого карточку. Потом начали вызывать на допрос.

Силантьева задержали дольше других, и когда конвоиры втолкнули его в камеру, бушлат на нем был разорван и на лице кровоточили ссадины.

— И тебя обработали, Фома? — всплеснул руками Пархомов. — Кто же это так постарался?

— Какая-то рыжая сволочь, власовец!

— Власовец? — Все заинтересованно столпились около Силантьева. Тот, растирая кисти рук со свежими кровоподтеками, продолжал рассказывать: — Стал меня агитировать… Двинул я его в зубастую морду, но неудачно. Помешали. Схватили сзади, руки выкрутили — и в наручники!… Ну, а потом обработали, сволочи, как хотели…

К Силантьеву подсел Борщенко и стал расспрашивать… Но залязгал засов. Дверь снова открылась.

— Рынин, выходи!

Допрос Рынина затянулся надолго. Прошло не менее двух часов, пока дверь снова открылась. Но Рынина в камеру не вернули.

— Капитан Шерстнев, выходи!

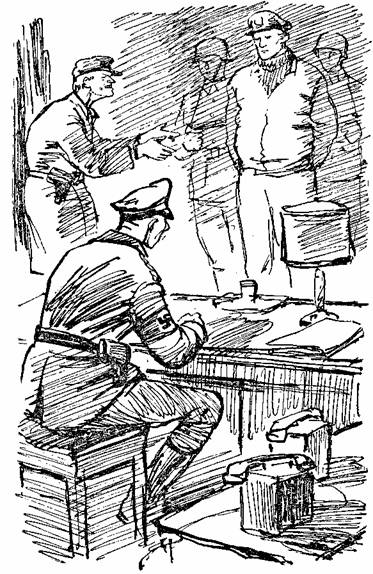

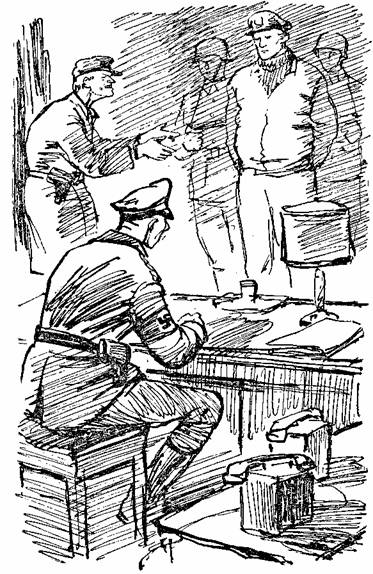

Через несколько минут Шерстнев уже стоял в кабинете, где производились допросы.

Против двери за большим столом сидел гестаповец в черном мундире, с офицерскими знаками различия.

— Ближе! — приказал он конвоирам.

Шерстнева подвели к столу.

— Вы капитан Шерстнев?

— Да, я капитан Шерстнев.

— Вы говорите по-немецки? Очень хорошо. Садитесь! — Гестаповец показал на стул, стоявший у стола.

Шерстнев сел.

— Я оберштурмфюрер Хенке. У меня есть к вам несколько вопросов.

Шерстнев молча ждал.

— Ты, Фридрих, можешь пока сходить в столовую, — повернулся Хенке к переводчику. — Потом возвращайся сюда.

Переводчик сразу же вышел.

— А вы станьте за дверь! — приказал Хенке конвоирам.

Шерстнев и Хенке остались вдвоем.

— Хотите сигарету, капитан? — предложил Хенке, доставая из стола портсигар.

— Я не курю.

— Как хотите, капитан. — Хенке убрал портсигар обратно в стол. — Тогда приступим сразу к делу. Мои вопросы не будут касаться ваших секретов. Я хочу знать только одно: чем занимались ваши люди до войны?…

В ожидании ответа Хенке пристально наблюдал за лицом Шерстнева. Тот спокойно ответил:

— Я подбирал себе моряков и другими профессиями не интересовался, лейтенант.

— Оберштурмфюрер, — поправил Хенке. — Или — обер-лейтенант.

Хенке выдвинул ящик стола и, перебирая личные документы, отобранные у членов экипажа «Нева» при обыске на корабле, небрежно переспросил:

— Значит, вы не знаете сухопутных профессий своих людей?

— Нет, лейтенант, не знаю. Полагаю, что вам проще спросить их самих.

— Ваши люди, капитан, по их словам, до службы на флоте не имели никаких профессий.

— Ну что ж, значит, это так и было, — подтвердил Шерстнев. — Им лучше знать.

— И будто бы они на вашем судне впервые?

— И это верно.

Хенке прищурился и, наклонившись ближе к Шерстневу, вдруг резко спросил:

— А не можете ли вы, капитан, сказать что-либо о практической специальности доктора технических наук Рынина? Чем он знаменит? Чем занимался до сих пор?

— Вот уж чего не знаю, лейтенант, того не знаю. Для меня доктор Рынин был только пассажир. А расспрашивать его о научных делах мне и в голову не приходило. Да это и непосильно для моей старой головы.

Хенке подозрительно посмотрел на седую голову Шерстнева и злобно сказал:

— Перестаньте дурачиться, капитан Шерстнев! Не может быть, чтобы вы не интересовались этим вопросом. И вы расскажете мне все, что вы знаете о Рынине, хотите вы этого или не хотите!

— Мне сказать вам нечего, лейтенант. А ваш тон заставляет меня вовсе прекратить с вами разговор. — Шерстнев встал. — На ваши вопросы я больше отвечать не буду. Прошу вернуть меня к моей команде.

— Теперь это уже не ваша команда, а наши пленники! И вы будете, будете отвечать мне, капитан! Я заставлю вас разговаривать!

Шерстнев молчал.

Хенке резко нажал кнопку звонка на столе — и в комнату немедленно вбежали конвоиры.

Хенке указал на Шерстнева и приказал:

— В карцер!

Охранники набросились на Шерстнева, вывернули ему руки и, не давая идти, волоком потащили в карцер…

Силантьева задержали дольше других, и когда конвоиры втолкнули его в камеру, бушлат на нем был разорван и на лице кровоточили ссадины.

— И тебя обработали, Фома? — всплеснул руками Пархомов. — Кто же это так постарался?

— Какая-то рыжая сволочь, власовец!

— Власовец? — Все заинтересованно столпились около Силантьева. Тот, растирая кисти рук со свежими кровоподтеками, продолжал рассказывать: — Стал меня агитировать… Двинул я его в зубастую морду, но неудачно. Помешали. Схватили сзади, руки выкрутили — и в наручники!… Ну, а потом обработали, сволочи, как хотели…

К Силантьеву подсел Борщенко и стал расспрашивать… Но залязгал засов. Дверь снова открылась.

— Рынин, выходи!

Допрос Рынина затянулся надолго. Прошло не менее двух часов, пока дверь снова открылась. Но Рынина в камеру не вернули.

— Капитан Шерстнев, выходи!

Через несколько минут Шерстнев уже стоял в кабинете, где производились допросы.

Против двери за большим столом сидел гестаповец в черном мундире, с офицерскими знаками различия.

— Ближе! — приказал он конвоирам.

Шерстнева подвели к столу.

— Вы капитан Шерстнев?

— Да, я капитан Шерстнев.

— Вы говорите по-немецки? Очень хорошо. Садитесь! — Гестаповец показал на стул, стоявший у стола.

Шерстнев сел.

— Я оберштурмфюрер Хенке. У меня есть к вам несколько вопросов.

Шерстнев молча ждал.

— Ты, Фридрих, можешь пока сходить в столовую, — повернулся Хенке к переводчику. — Потом возвращайся сюда.

Переводчик сразу же вышел.

— А вы станьте за дверь! — приказал Хенке конвоирам.

Шерстнев и Хенке остались вдвоем.

— Хотите сигарету, капитан? — предложил Хенке, доставая из стола портсигар.

— Я не курю.

— Как хотите, капитан. — Хенке убрал портсигар обратно в стол. — Тогда приступим сразу к делу. Мои вопросы не будут касаться ваших секретов. Я хочу знать только одно: чем занимались ваши люди до войны?…

В ожидании ответа Хенке пристально наблюдал за лицом Шерстнева. Тот спокойно ответил:

— Я подбирал себе моряков и другими профессиями не интересовался, лейтенант.

— Оберштурмфюрер, — поправил Хенке. — Или — обер-лейтенант.

Хенке выдвинул ящик стола и, перебирая личные документы, отобранные у членов экипажа «Нева» при обыске на корабле, небрежно переспросил:

— Значит, вы не знаете сухопутных профессий своих людей?

— Нет, лейтенант, не знаю. Полагаю, что вам проще спросить их самих.

— Ваши люди, капитан, по их словам, до службы на флоте не имели никаких профессий.

— Ну что ж, значит, это так и было, — подтвердил Шерстнев. — Им лучше знать.

— И будто бы они на вашем судне впервые?

— И это верно.

Хенке прищурился и, наклонившись ближе к Шерстневу, вдруг резко спросил:

— А не можете ли вы, капитан, сказать что-либо о практической специальности доктора технических наук Рынина? Чем он знаменит? Чем занимался до сих пор?

— Вот уж чего не знаю, лейтенант, того не знаю. Для меня доктор Рынин был только пассажир. А расспрашивать его о научных делах мне и в голову не приходило. Да это и непосильно для моей старой головы.

Хенке подозрительно посмотрел на седую голову Шерстнева и злобно сказал:

— Перестаньте дурачиться, капитан Шерстнев! Не может быть, чтобы вы не интересовались этим вопросом. И вы расскажете мне все, что вы знаете о Рынине, хотите вы этого или не хотите!

— Мне сказать вам нечего, лейтенант. А ваш тон заставляет меня вовсе прекратить с вами разговор. — Шерстнев встал. — На ваши вопросы я больше отвечать не буду. Прошу вернуть меня к моей команде.

— Теперь это уже не ваша команда, а наши пленники! И вы будете, будете отвечать мне, капитан! Я заставлю вас разговаривать!

Шерстнев молчал.

Хенке резко нажал кнопку звонка на столе — и в комнату немедленно вбежали конвоиры.

Хенке указал на Шерстнева и приказал:

— В карцер!

Охранники набросились на Шерстнева, вывернули ему руки и, не давая идти, волоком потащили в карцер…

3

Следующим привели на допрос боцмана Кузьмича. Хенке сердито смотрел на его круглую лысую голову, на прокуренные усы-сосульки и не знал, что делать. Переводчик еще не вернулся, а терять лишнее время на допросы этих штатских пленных не хотелось: впереди была запланирована выпивка с капитаном подлодки Рейнером.

— Адольф! — обратился он к конвоиру. — Ты, кажется, понимаешь по-русски?

— Нет, господин оберштурмфюрер! — вытянулся конвоир. — Понимает Ганс.

— А где сейчас Ганс?

— На посту, у камеры.

— Иди смени его. Пусть он немедленно явится сюда!

Через минуту перед Хейке стоял Ганс, польщенный, что он будет выступать в качестве переводчика.

Хенке порылся в документах Кузьмича, отобранных при обыске на корабле, и спросил:

— Фамилия, имя?

— Как твой имя? — перевел Ганс.

— Кузьма Кузьмич Кузьмин.

— Почему три имя? — не понял Ганс.

— Фамильный предок мой, как можно догадаться, был Кузьма, отец — Кузьма и я — Кузьма. Вот и получается три Кузьмы, — иронически пояснил Кузьмич. — Есть еще и наша фамильная родня — кузькина мать, но ее мы приберегли для вас.

Переводчик опять не понял и долго выяснял фамильную «многоэтажность» Кузьмича.

Хенке рассердился:

— Тебе трудно переводить, что ли?

— Нет, господин оберштурмфюрер. Я просто заинтересовался. У него мать — Кузька, которая хочет к нам…

— Интересоваться тебе не положено! — обрезал Хенке. — Его мать мне не нужна! Переводи сразу. Быстро!

— Слушаюсь, господин оберштурмфюрер! После этого работа переводчика пошла аллюром.

— Спроси, что он знает о докторе Рынине! — приказал Хенке. — И пусть рассказывает все-все! Предупреди!

— Ты доктор Рынин знать? — спросил Ганс. — Говори много! Все!…

— Каждый знает доктора, когда у него лечится. А я разве лечился? У меня лишь однажды, еще во времена нэпа, заболел зуб. Доктор глянул — надо лечить. А я говорю — нет! Рви! Доктор вырвал мне зуб, здоровый зуб… Вот и все мои болезни. Если бы доктор у каждого из нас в жизни вырывал только по одному зубу, пришлось бы доктору сидеть без штанов и класть зубы на полку. Или навсегда бросить свои щипцы и наши челюсти и удариться в другую профессию… Это — о докторе. А Рынин — наука, мне там ни в зуб ногой… Мне говорить о нем — это лезть головой в темный колодец… Да и когда мне было ходить к доктору или к Рынину? А за хозяйством кто бы стал смотреть? Доктор? Рынин? А в хозяйстве у нас — и швабры, и метлы, и тряпки… И все чтобы было чисто, чтобы все было надраено и блестело… Нет, ни медицина, ни наука не по моей части!

Ответив так обстоятельно, Кузьмич замолчал и презрительно посмотрел на Хенке.

Ганс моментально отцедил те слова, какие понял, выстроил их в ряд и отрапортовал:

— Он, господин оберштурмфюрер, говорит, что Рынин вырвал у него здоровый зуб. И у каждого вырывал по одному здоровому зубу. И еще Рынин следил за хозяйством, чтобы щетки и тряпки были чистыми.

— А ты точно перевел? — усомнился Хенке.

— Совершенно точно, господин оберштурмфюрер! — испугался Ганс.

— Впрочем, возможно, Рынин для маскировки перед командой и значился на судне врачом, — заметил Хенке. — Но ты не все перевел. Он говорил много. Что еще он сказал?

— Он говорил еще, что доктор Рынин рвал зубы сидя, без штанов, сразу же клал зубы на полку и всегда бил щипцами по челюсти. А его Рынин ударил в зубы ногой.

— Очень странно, — пожал плечами Хенке. — Что бил щипцами и ногой — это понятно. Но… без штанов и… зубы на полку — непонятно, очень непонятно.

Хенке подумал, пронзительно посмотрел на спокойного Кузьмича и задал новый вопрос:

— Что говорили о Рынине в команде?

— Что Рынин в команда говорить? — перевел Ганс.

— Случалось. Разговаривал с нами. О науке. У него ведь черепная коробка наполнена хорошо. Не то, что у некоторых других, — покопаться не в чем… — Кузьмич при этом выразительно поглядел на переводчика и Хенке, ясно давая понять, чьи черепа он имел в виду.

— Он говорит, господин оберштурмфюрер, что у Рынина была полная коробка с черепами… Он их где-то выкопал…

— Странно, странно, — поразился Хенке. — Гмм-м… Что же он — археолог, что ли?… А может, они вскрывали могилы расстрелянных нами?… Но если он врач, то как же он может быть доктором технических наук?… Нет, путает что-то этот старик! Спроси у него, Ганс, где Рынин выкопал эти черепа?

— Где доктор так много это черепа копал? — спросил Ганс. — Полный коробка черепа?

Кузьмич несколько минут смотрел на немца с недоумением, потом вдруг рассердился:

— Хочешь, чтобы я на Рынина наклепал что-то? Собака! Прохвост! Да я за Советскую власть и за своих людей уже три раза кровь проливал! И под русским флагом я седым стал, когда ты еще на горшке сидел!… — Кузьмич немного успокоился, расправил усы-сосульки и добавил: — Да ты, голуба, большой прохвост…

Ганс, выслушав горячую филиппику Кузьмича, понял ее с пятого на десятое и замялся…

— Он, господин оберштурмфюрер, что-то заговаривается…

— А все-таки что он сказал? Переведи! — приказал Хенке, заметив сердитое выражение на лице Кузьмича.

— Он, господин оберштурмфюрер, говорил, что из-за Советской власти ему, уже седому, три раза кровь выпускали… А доктор Рынин что-то приклепал к хвосту собаки…

— Ага! Старик, стало быть, пострадал от Советской власти… Так!… Поэтому он, возможно, заговаривается… А еще что он сказал?

— Вас, господин оберштурмфюрер, назвал голубем с большим хвостом…

— Гмм-м… Да, он и впрямь заговаривается…

Гестаповец еще раз внимательно посмотрел на Кузьмича. Тот уже опять был спокоен.

— Хватит ему вопросов! — решил Хенке и приказал конвоирам: — Отведите его обратно в камеру и приведите… — Хенке посмотрел в бумажку, заранее приготовленную ему переводчиком, который возился со всеми отобранными документами. -… приведите сюда Борщенко!

Кузьмича увели, а в кабинет, предварительно постучав, вошел длинный тощий охранник, с узким лицом и тяжелой челюстью. На фуражке у него виднелась трехцветная кокарда власовца. Он остановился у порога и вытянул руки по швам.

— Вы меня вызывали, господин оберштурмфюрер? — по-немецки спросил он.

— Да, Шакун, ты мне нужен. Подойди ближе!

Шакун быстро подошел к столу, неуклюже щелкнул каблуками и почтительно наклонил рыжую голову…

— Адольф! — обратился он к конвоиру. — Ты, кажется, понимаешь по-русски?

— Нет, господин оберштурмфюрер! — вытянулся конвоир. — Понимает Ганс.

— А где сейчас Ганс?

— На посту, у камеры.

— Иди смени его. Пусть он немедленно явится сюда!

Через минуту перед Хейке стоял Ганс, польщенный, что он будет выступать в качестве переводчика.

Хенке порылся в документах Кузьмича, отобранных при обыске на корабле, и спросил:

— Фамилия, имя?

— Как твой имя? — перевел Ганс.

— Кузьма Кузьмич Кузьмин.

— Почему три имя? — не понял Ганс.

— Фамильный предок мой, как можно догадаться, был Кузьма, отец — Кузьма и я — Кузьма. Вот и получается три Кузьмы, — иронически пояснил Кузьмич. — Есть еще и наша фамильная родня — кузькина мать, но ее мы приберегли для вас.

Переводчик опять не понял и долго выяснял фамильную «многоэтажность» Кузьмича.

Хенке рассердился:

— Тебе трудно переводить, что ли?

— Нет, господин оберштурмфюрер. Я просто заинтересовался. У него мать — Кузька, которая хочет к нам…

— Интересоваться тебе не положено! — обрезал Хенке. — Его мать мне не нужна! Переводи сразу. Быстро!

— Слушаюсь, господин оберштурмфюрер! После этого работа переводчика пошла аллюром.

— Спроси, что он знает о докторе Рынине! — приказал Хенке. — И пусть рассказывает все-все! Предупреди!

— Ты доктор Рынин знать? — спросил Ганс. — Говори много! Все!…

— Каждый знает доктора, когда у него лечится. А я разве лечился? У меня лишь однажды, еще во времена нэпа, заболел зуб. Доктор глянул — надо лечить. А я говорю — нет! Рви! Доктор вырвал мне зуб, здоровый зуб… Вот и все мои болезни. Если бы доктор у каждого из нас в жизни вырывал только по одному зубу, пришлось бы доктору сидеть без штанов и класть зубы на полку. Или навсегда бросить свои щипцы и наши челюсти и удариться в другую профессию… Это — о докторе. А Рынин — наука, мне там ни в зуб ногой… Мне говорить о нем — это лезть головой в темный колодец… Да и когда мне было ходить к доктору или к Рынину? А за хозяйством кто бы стал смотреть? Доктор? Рынин? А в хозяйстве у нас — и швабры, и метлы, и тряпки… И все чтобы было чисто, чтобы все было надраено и блестело… Нет, ни медицина, ни наука не по моей части!

Ответив так обстоятельно, Кузьмич замолчал и презрительно посмотрел на Хенке.

Ганс моментально отцедил те слова, какие понял, выстроил их в ряд и отрапортовал:

— Он, господин оберштурмфюрер, говорит, что Рынин вырвал у него здоровый зуб. И у каждого вырывал по одному здоровому зубу. И еще Рынин следил за хозяйством, чтобы щетки и тряпки были чистыми.

— А ты точно перевел? — усомнился Хенке.

— Совершенно точно, господин оберштурмфюрер! — испугался Ганс.

— Впрочем, возможно, Рынин для маскировки перед командой и значился на судне врачом, — заметил Хенке. — Но ты не все перевел. Он говорил много. Что еще он сказал?

— Он говорил еще, что доктор Рынин рвал зубы сидя, без штанов, сразу же клал зубы на полку и всегда бил щипцами по челюсти. А его Рынин ударил в зубы ногой.

— Очень странно, — пожал плечами Хенке. — Что бил щипцами и ногой — это понятно. Но… без штанов и… зубы на полку — непонятно, очень непонятно.

Хенке подумал, пронзительно посмотрел на спокойного Кузьмича и задал новый вопрос:

— Что говорили о Рынине в команде?

— Что Рынин в команда говорить? — перевел Ганс.

— Случалось. Разговаривал с нами. О науке. У него ведь черепная коробка наполнена хорошо. Не то, что у некоторых других, — покопаться не в чем… — Кузьмич при этом выразительно поглядел на переводчика и Хенке, ясно давая понять, чьи черепа он имел в виду.

— Он говорит, господин оберштурмфюрер, что у Рынина была полная коробка с черепами… Он их где-то выкопал…

— Странно, странно, — поразился Хенке. — Гмм-м… Что же он — археолог, что ли?… А может, они вскрывали могилы расстрелянных нами?… Но если он врач, то как же он может быть доктором технических наук?… Нет, путает что-то этот старик! Спроси у него, Ганс, где Рынин выкопал эти черепа?

— Где доктор так много это черепа копал? — спросил Ганс. — Полный коробка черепа?

Кузьмич несколько минут смотрел на немца с недоумением, потом вдруг рассердился:

— Хочешь, чтобы я на Рынина наклепал что-то? Собака! Прохвост! Да я за Советскую власть и за своих людей уже три раза кровь проливал! И под русским флагом я седым стал, когда ты еще на горшке сидел!… — Кузьмич немного успокоился, расправил усы-сосульки и добавил: — Да ты, голуба, большой прохвост…

Ганс, выслушав горячую филиппику Кузьмича, понял ее с пятого на десятое и замялся…

— Он, господин оберштурмфюрер, что-то заговаривается…

— А все-таки что он сказал? Переведи! — приказал Хенке, заметив сердитое выражение на лице Кузьмича.

— Он, господин оберштурмфюрер, говорил, что из-за Советской власти ему, уже седому, три раза кровь выпускали… А доктор Рынин что-то приклепал к хвосту собаки…

— Ага! Старик, стало быть, пострадал от Советской власти… Так!… Поэтому он, возможно, заговаривается… А еще что он сказал?

— Вас, господин оберштурмфюрер, назвал голубем с большим хвостом…

— Гмм-м… Да, он и впрямь заговаривается…

Гестаповец еще раз внимательно посмотрел на Кузьмича. Тот уже опять был спокоен.

— Хватит ему вопросов! — решил Хенке и приказал конвоирам: — Отведите его обратно в камеру и приведите… — Хенке посмотрел в бумажку, заранее приготовленную ему переводчиком, который возился со всеми отобранными документами. -… приведите сюда Борщенко!

Кузьмича увели, а в кабинет, предварительно постучав, вошел длинный тощий охранник, с узким лицом и тяжелой челюстью. На фуражке у него виднелась трехцветная кокарда власовца. Он остановился у порога и вытянул руки по швам.

— Вы меня вызывали, господин оберштурмфюрер? — по-немецки спросил он.

— Да, Шакун, ты мне нужен. Подойди ближе!

Шакун быстро подошел к столу, неуклюже щелкнул каблуками и почтительно наклонил рыжую голову…

4

Когда Борщенко ввели к оберштурмфюреру Хенке, там еще был Шакун. Увидев Борщенко, власовец удивленно вытаращил глаза и медленно пошел навстречу.

— Черный ворон? Ты ли это?! Ну и встреча, черт меня сожри! Бывает же…

Шакун завертелся около Борщенко, разглядывая его со всех сторон и все более расплываясь широкой зубастой улыбкой.

— Почти не изменился! — продолжал он. — А ведь, почитай, два года прошло с тех пор… с Киева… Да что ты так уставился на меня?!. Неужто не узнаешь?… Я — Федор Шакун… Помнишь, познакомились с тобой в бане, из-за твоего водяного с рогатиной?… Ну, ты еще потом два раза брал меня на свои операции…

Борщенко мучительно передернулся и медленно огляделся, выискивая, чем бы расколоть голову предателю.

А Шакун продолжал:

— Ну, не кривись. Раз не нравится — не буду. Мне рассказывали, что не любишь ты разговоров о таких делах… А на этих не обращай внимания… — Власовец кивнул в сторону гестаповца и конвоиров. — Они по-русски не понимают ни слова!… А как ты по-немецки? Попрежнему ни бум-бум? Ага? Ну, а я уже калякаю по малости… Погоди, вот я сейчас…

Шакун повернулся к Хенке и по-немецки объяснил:

— Господин оберштурмфюрер, он один из наших… В Киеве был старшим в зондеркоманде… Его сам генерал Власов принимал… Он два раза брал меня на операции…

Хенке заинтересованно посмотрел на Борщенко.

— А как его звать? — спросил он Шакуна.

— Имя у него было Павел. Фамилию забыл. В Киеве его прозвали Черным вороном…

Заинтригованный Хенке сделал знак конвоирам, и они вышли.

— Зитц маль! — пригласил гестаповец.

— Садись, Павел! — перевел Шакун.

— Ви хает ду ауф дизер шифф бештейген? [1]

Борщенко молча в упор рассматривал гестаповца.

— Он, господин оберштурмфюрер, кроме русского, ни к какому языку не приучен, — пояснил Шакун. — А на советское судно попал специально… Он — бывший моряк. Его забрали тогда из Киева для отправки в тыл к коммунистам. На флот. По заданию…

— По какому заданию? — заинтересовался Хенке… — Это важно. Спроси у него.

— Павел, ты по какому заданию очутился на судне?

— По особому, — выдавил Борщенко, соображая, как вести себя дальше, и решив не выдавать свое знание немецкого языка.

— Спроси у него, Шакун, в чем состояло это задание?

— Павел, оберштурмфюрер интересуется, какое это было задание?

— Я не могу отвечать на этот вопрос! — твердо сказал Борщенко, понемногу приходя в себя и решая использовать роль, так неожиданно ему навязанную. — Скажи, что не могу об этом говорить!

— Он не может говорить! — коротко перевел Шакун. — Особое задание, господин оберштурмфюрер…

Хенке понимающе кивнул и задумался, внимательно разглядывая богатырскую фигуру Борщенко.

Воспользовавшись паузой, Шакун спросил:

— А что это у тебя, Павел, голос вроде изменился? И слова стал растягивать?

— Контузило меня, — нашелся Борщенко.

— Аа-а-а, — удивился Шакун. — Кто же это тебя? Свои или чужие?

— Свои, — продолжал сочинять Борщенко, не представляя, кого Шакун понимает под своими, кого под чужими.

В разговор снова вступил Хенке:

— Спроси его, Шакун, куда направлялось судно?

Борщенко отвечал осторожно и не сразу, пользуясь временем, которое занимал Шакун на переводы.

— Куда направлялось судно — неизвестно. Никто из команды этого не знал.

— А капитан?

— И капитан не знал.

— А это точно? Шакун, повтори вопрос!

— Абсолютно точно! — уверенно подтвердил Борщенко. — Мы следовали по курсу, который постепенно менялся сопровождавшим нас сторожевым кораблем.

— Ага… Так… Похоже — искали новый, обходной путь в Англию? Спроси, Шакун, он давно знает капитана?

— Ага… Так… Похоже — искали новый, обходной путь в Англию? Спроси, Шакун, он давно знает капитана?

— С ним я в первом рейсе.

— А команду?

— Команда вся новая, сборная. Я знаю людей только по фамилиям. Они сами только познакомились…

— Гм-м… — Хенке опять задумался. — Вероятно, так подобрали команду нарочно… На случай, если она попадет в плен…

— Очень вероятно! — подхватил Борщенко. — Поэтому и мне удалось к ним попасть…

— Знаешь ли ты, кто из команды коммунист?

— Было два. Оба погибли во время взрыва.

— А капитан?

— Он беспартийный.

— Как это может быть? — Хенке недоверчиво посмотрел на Борщенко.

Тот невозмутимо продолжал:

— Он старик. Был капитаном при царе. Поэтому беспартийный.

Гестаповец озадаченно потер нос.

— Ага… Может быть, поэтому капитану и не доверяли маршрут судна… Так, так… Спроси, Шакун, хорошо ли он знает Рынина?

— Знаю недавно. Только с этого рейса.

— А капитан?

— До встречи на судне и он Рынина никогда не встречал.

— Правда ли, что Рынин числился на судне врачом и каждому из команды вырвал по одному зубу? — продолжал допытываться Хенке.

Потрясенный нелепостью вопроса, Борщенко с трудом сохранил спокойствие.

— Этого не было! — коротко ответил он.

— А у него была коробка с человеческими черепами?

— На судне не было ни одного черепа! — твердо отрубил Борщенко.

— Этот Старик боцман все наврал! — сердито бросил Хенке и приказал: — Спроси, Шакун, все ли на судне были здоровы?

Пока Шакун переводил, Борщенко лихорадочно соображал: «Неужели Кузьмич нагородил о Рынине всю эту ахинею из желания запутать гестаповцев? Но так он может закопать Рынина в могилу…»

— На судне все были здоровы! — четко ответил Борщенко, а затем, как бы сомневаясь, неуверенно добавил: — Иногда только старый боцман заговаривался… Но это у него быстро проходило. Вообще он здоров…

— Черный ворон? Ты ли это?! Ну и встреча, черт меня сожри! Бывает же…

Шакун завертелся около Борщенко, разглядывая его со всех сторон и все более расплываясь широкой зубастой улыбкой.

— Почти не изменился! — продолжал он. — А ведь, почитай, два года прошло с тех пор… с Киева… Да что ты так уставился на меня?!. Неужто не узнаешь?… Я — Федор Шакун… Помнишь, познакомились с тобой в бане, из-за твоего водяного с рогатиной?… Ну, ты еще потом два раза брал меня на свои операции…

Борщенко мучительно передернулся и медленно огляделся, выискивая, чем бы расколоть голову предателю.

А Шакун продолжал:

— Ну, не кривись. Раз не нравится — не буду. Мне рассказывали, что не любишь ты разговоров о таких делах… А на этих не обращай внимания… — Власовец кивнул в сторону гестаповца и конвоиров. — Они по-русски не понимают ни слова!… А как ты по-немецки? Попрежнему ни бум-бум? Ага? Ну, а я уже калякаю по малости… Погоди, вот я сейчас…

Шакун повернулся к Хенке и по-немецки объяснил:

— Господин оберштурмфюрер, он один из наших… В Киеве был старшим в зондеркоманде… Его сам генерал Власов принимал… Он два раза брал меня на операции…

Хенке заинтересованно посмотрел на Борщенко.

— А как его звать? — спросил он Шакуна.

— Имя у него было Павел. Фамилию забыл. В Киеве его прозвали Черным вороном…

Заинтригованный Хенке сделал знак конвоирам, и они вышли.

— Зитц маль! — пригласил гестаповец.

— Садись, Павел! — перевел Шакун.

— Ви хает ду ауф дизер шифф бештейген? [1]

Борщенко молча в упор рассматривал гестаповца.

— Он, господин оберштурмфюрер, кроме русского, ни к какому языку не приучен, — пояснил Шакун. — А на советское судно попал специально… Он — бывший моряк. Его забрали тогда из Киева для отправки в тыл к коммунистам. На флот. По заданию…

— По какому заданию? — заинтересовался Хенке… — Это важно. Спроси у него.

— Павел, ты по какому заданию очутился на судне?

— По особому, — выдавил Борщенко, соображая, как вести себя дальше, и решив не выдавать свое знание немецкого языка.

— Спроси у него, Шакун, в чем состояло это задание?

— Павел, оберштурмфюрер интересуется, какое это было задание?

— Я не могу отвечать на этот вопрос! — твердо сказал Борщенко, понемногу приходя в себя и решая использовать роль, так неожиданно ему навязанную. — Скажи, что не могу об этом говорить!

— Он не может говорить! — коротко перевел Шакун. — Особое задание, господин оберштурмфюрер…

Хенке понимающе кивнул и задумался, внимательно разглядывая богатырскую фигуру Борщенко.

Воспользовавшись паузой, Шакун спросил:

— А что это у тебя, Павел, голос вроде изменился? И слова стал растягивать?

— Контузило меня, — нашелся Борщенко.

— Аа-а-а, — удивился Шакун. — Кто же это тебя? Свои или чужие?

— Свои, — продолжал сочинять Борщенко, не представляя, кого Шакун понимает под своими, кого под чужими.

В разговор снова вступил Хенке:

— Спроси его, Шакун, куда направлялось судно?

Борщенко отвечал осторожно и не сразу, пользуясь временем, которое занимал Шакун на переводы.

— Куда направлялось судно — неизвестно. Никто из команды этого не знал.

— А капитан?

— И капитан не знал.

— А это точно? Шакун, повтори вопрос!

— Абсолютно точно! — уверенно подтвердил Борщенко. — Мы следовали по курсу, который постепенно менялся сопровождавшим нас сторожевым кораблем.

— С ним я в первом рейсе.

— А команду?

— Команда вся новая, сборная. Я знаю людей только по фамилиям. Они сами только познакомились…

— Гм-м… — Хенке опять задумался. — Вероятно, так подобрали команду нарочно… На случай, если она попадет в плен…

— Очень вероятно! — подхватил Борщенко. — Поэтому и мне удалось к ним попасть…

— Знаешь ли ты, кто из команды коммунист?

— Было два. Оба погибли во время взрыва.

— А капитан?

— Он беспартийный.

— Как это может быть? — Хенке недоверчиво посмотрел на Борщенко.

Тот невозмутимо продолжал:

— Он старик. Был капитаном при царе. Поэтому беспартийный.

Гестаповец озадаченно потер нос.

— Ага… Может быть, поэтому капитану и не доверяли маршрут судна… Так, так… Спроси, Шакун, хорошо ли он знает Рынина?

— Знаю недавно. Только с этого рейса.

— А капитан?

— До встречи на судне и он Рынина никогда не встречал.

— Правда ли, что Рынин числился на судне врачом и каждому из команды вырвал по одному зубу? — продолжал допытываться Хенке.

Потрясенный нелепостью вопроса, Борщенко с трудом сохранил спокойствие.

— Этого не было! — коротко ответил он.

— А у него была коробка с человеческими черепами?

— На судне не было ни одного черепа! — твердо отрубил Борщенко.

— Этот Старик боцман все наврал! — сердито бросил Хенке и приказал: — Спроси, Шакун, все ли на судне были здоровы?

Пока Шакун переводил, Борщенко лихорадочно соображал: «Неужели Кузьмич нагородил о Рынине всю эту ахинею из желания запутать гестаповцев? Но так он может закопать Рынина в могилу…»

— На судне все были здоровы! — четко ответил Борщенко, а затем, как бы сомневаясь, неуверенно добавил: — Иногда только старый боцман заговаривался… Но это у него быстро проходило. Вообще он здоров…