Страница:

— Ага! — довольно воскликнул Хенке. — Я сразу раскусил, что старик заговаривается. Но тут его быстро приведут к разуму!… Спроси, Шакун, известно ли ему, не занимался ли доктор Рынин каким-нибудь строительством?

— Об этом на судне никаких разговоров не было.

Гестаповец разочарованно поджал губы.

— Жаль. Тебе это надо бы знать.

— Мне это было ни к чему.

— Ну ладно. О Рынине мы еще выясним…

Гестаповец задумался: «А этот агент с судна как будто ценный тип. Сразу пролил свет на неудачи сегодняшних допросов…»

— Спроси, Шакун, как он хочет; вернуться под конвоем в камеру, как бы с допроса, или остаться с нами?

— Павел! Как тебе лучше: остаться у нас или вернуться под конвоем туда?

— Мне надо туда! Мне надо быть там!

— Он должен быть там! — перевел Шакун.

— А зачем ему надо туда? — продолжал спрашивать Хенке.

— Павел, за каким чертом тебе туда нужно?

— У меня там есть свои люди… — объяснил Борщенко.

— И много? — спросил Хенке, выслушав Шакуна.

— Трое! — продолжал импровизировать Борщенко.

— Ага, это хорошо. Вернись туда и дай им задание срочно выявить, кто из русских работал на строительстве метро… Заодно пусть заметят и тех, кто работал в шахтах… Понял?

— Чего здесь непонятного? Все ясно! — подтвердил Борщенко. — В Москве и Ленинграде — на метро; в Донбассе и Кузбассе — на шахтах. Яснее ясного!

— Ну, вот и хорошо! А теперь, Шакун, можешь пройти с ним в буфет и угостить хорошенько… Потом пусть его доставят обратно в камеру под конвоем, как всех… Мы его через три дня вызовем… Будет работать у нас!

5

6

Глава четвертая

1

2

3

— Об этом на судне никаких разговоров не было.

Гестаповец разочарованно поджал губы.

— Жаль. Тебе это надо бы знать.

— Мне это было ни к чему.

— Ну ладно. О Рынине мы еще выясним…

Гестаповец задумался: «А этот агент с судна как будто ценный тип. Сразу пролил свет на неудачи сегодняшних допросов…»

— Спроси, Шакун, как он хочет; вернуться под конвоем в камеру, как бы с допроса, или остаться с нами?

— Павел! Как тебе лучше: остаться у нас или вернуться под конвоем туда?

— Мне надо туда! Мне надо быть там!

— Он должен быть там! — перевел Шакун.

— А зачем ему надо туда? — продолжал спрашивать Хенке.

— Павел, за каким чертом тебе туда нужно?

— У меня там есть свои люди… — объяснил Борщенко.

— И много? — спросил Хенке, выслушав Шакуна.

— Трое! — продолжал импровизировать Борщенко.

— Ага, это хорошо. Вернись туда и дай им задание срочно выявить, кто из русских работал на строительстве метро… Заодно пусть заметят и тех, кто работал в шахтах… Понял?

— Чего здесь непонятного? Все ясно! — подтвердил Борщенко. — В Москве и Ленинграде — на метро; в Донбассе и Кузбассе — на шахтах. Яснее ясного!

— Ну, вот и хорошо! А теперь, Шакун, можешь пройти с ним в буфет и угостить хорошенько… Потом пусть его доставят обратно в камеру под конвоем, как всех… Мы его через три дня вызовем… Будет работать у нас!

5

Шакун и Борщенко уединились в буфете. Перед ними стояли еда и вино.

Шакун мало ел, время от времени потирая распухшую скулу, и много пил не пьянея — и говорил, говорил…

— Угощайся! Ты, кажется, любил пожрать!… Я тут на хорошем счету… И заработок приличный… Но в команде охранников из наших я один! Хорошо, что теперь вместе будем… А то — язык наломал: не с кем душу отвести по-русски… С пленными не разговоришься… Того и гляди — прихлопнут…

— А что здесь такое? — спросил Борщенко.

— Ты разве не знаешь?

— Откуда мне знать. Я ведь попал сюда этой ночью и случайно…

— Да-да, совсем забыл… Тут, Павел, дело большое… Важное строительство. А работают военнопленные… Особый лагерь…

— Но где же мы находимся?

— Вот чего захотел! А дьявол его знает, где!… На острове — и это все, что известно… Ясно только, что у черта на куличках.

— Неужели нет у острова названия? Как-нибудь зовут же его…

— Пленные, Павел, зовут его островом Истребления. А наши никак не зовут… Остров — и все… Но ты не думай, что тут работы мало… Тут, брат, такие дела развертываются, что будет жарко… — Нагнувшись к Борщенко ближе, Шакун ощерил большие желтые зубы и заговорил тише: — Тут у славян заговор… Готовится побег… Я — в курсе.

— Что значит — у славян?

— Ну, у русских и других, родственных… Главный у них — Смуров. Но он не один. У них — комитет. Я — в полном курсе. Мы потом их всех накроем и главарей повыдергаем… Вот когда потешусь досыта!…

Борщенко сжал челюсти, чтобы сдержаться.

— Что с тобой? — удивился Шакун, видя, как передернулось лицо Борщенко.

— Зуб схватило, — процедил тот.

— А-а-а! Рассказывали, что ты зубами полтинники перекусывал. Попортил, что ли?

— Да… А много обо мне в Киеве слухов ходило?…

— Неужто не знаешь?

— Кое-что, конечно, знаю, но не все… Интересно, что приходилось слышать тебе?

Шакун долго и восторженно рассказывал, какими легендами среди власовцев было окружено имя Черного ворона в Киеве… Борщенко слушал с отвращением, но внимательно, запоминая все, что относилось к его кровавому двойнику…

— Ну, а знаешь ты мою настоящую фамилию?

— Нет. Уж больно ты, Павел, засекретил себя…

— Ну, а где я родился? Сколько мне лет?

— Откуда мне знать… Ведь всего три раза я с тобой и встречался близко. А сам ты о себе ничего не рассказывал. Называли и твою фамилию, но я забыл… Говорили, будто у тебя есть родственники в Харькове… Правда это?

— Может быть… — Борщенко неопределенно пожал плечами. — А от начальства обо мне никогда ничего не слышал? Как оно относилось ко мне?

— Этого не знаю… Майор Кунст со мной ни разу не разговаривал. А капитан Мейер — тот только рычал всегда…

Борщенко помолчал, запоминая фамилии…

— А что же ты не выпил и рюмки? — подозрительно спросил Шакун. — Подменили, что ли, тебя?

— Мне нельзя пить! Вернусь в камеру, и вдруг — выпивши. Откуда?…

— Ах, да-а… Ты вперед смотришь… — Шакун снова потер скулу. — А мне сегодня один из твоей камеры в морду заехал!…

— Ну, мне, пожалуй, пора, — забеспокоился Борщенко, не слушая. — А то расспросов не оберешься…

Шакун осоловело посмотрел на Борщенко.

— Да, да… Пить пей, а дело разумей…

— Мне надо в камеру, Федор. Пошли!

— В камеру? А ты слышал мои слова? Меня один из этих сегодня в морду двинул! Понимаешь — меня! Но завтра он узнает, что значит ударить Федора Шакуна!…

— Нельзя его трогать! — строго сказал Борщенко.

— Почему нельзя?! — Шакун ударил кулаком по столу. — Я не могу не рассчитаться с ним! Понимаешь, не могу!

— Нельзя! — решительно повторил Борщенко. — Он мне нужен.

— Но я оставлю ему кусочек жизни! — Шакун стиснул руку Борщенко. — Оставлю… ради тебя…

— Говорю — нельзя, и все! — металлическим голосом отрубил Борщенко. — Особое задание, Федор. Понимать надо!

Шакун замолчал. Сейчас он почувствовал того самого Черного ворона, который, как о нем говорили, не терпел возражений. И Шакун смирился.

— Ну, пошли, коли так! — сказал он, вставая из-за стола.

Шакун мало ел, время от времени потирая распухшую скулу, и много пил не пьянея — и говорил, говорил…

— Угощайся! Ты, кажется, любил пожрать!… Я тут на хорошем счету… И заработок приличный… Но в команде охранников из наших я один! Хорошо, что теперь вместе будем… А то — язык наломал: не с кем душу отвести по-русски… С пленными не разговоришься… Того и гляди — прихлопнут…

— А что здесь такое? — спросил Борщенко.

— Ты разве не знаешь?

— Откуда мне знать. Я ведь попал сюда этой ночью и случайно…

— Да-да, совсем забыл… Тут, Павел, дело большое… Важное строительство. А работают военнопленные… Особый лагерь…

— Но где же мы находимся?

— Вот чего захотел! А дьявол его знает, где!… На острове — и это все, что известно… Ясно только, что у черта на куличках.

— Неужели нет у острова названия? Как-нибудь зовут же его…

— Пленные, Павел, зовут его островом Истребления. А наши никак не зовут… Остров — и все… Но ты не думай, что тут работы мало… Тут, брат, такие дела развертываются, что будет жарко… — Нагнувшись к Борщенко ближе, Шакун ощерил большие желтые зубы и заговорил тише: — Тут у славян заговор… Готовится побег… Я — в курсе.

— Что значит — у славян?

— Ну, у русских и других, родственных… Главный у них — Смуров. Но он не один. У них — комитет. Я — в полном курсе. Мы потом их всех накроем и главарей повыдергаем… Вот когда потешусь досыта!…

Борщенко сжал челюсти, чтобы сдержаться.

— Что с тобой? — удивился Шакун, видя, как передернулось лицо Борщенко.

— Зуб схватило, — процедил тот.

— А-а-а! Рассказывали, что ты зубами полтинники перекусывал. Попортил, что ли?

— Да… А много обо мне в Киеве слухов ходило?…

— Неужто не знаешь?

— Кое-что, конечно, знаю, но не все… Интересно, что приходилось слышать тебе?

Шакун долго и восторженно рассказывал, какими легендами среди власовцев было окружено имя Черного ворона в Киеве… Борщенко слушал с отвращением, но внимательно, запоминая все, что относилось к его кровавому двойнику…

— Ну, а знаешь ты мою настоящую фамилию?

— Нет. Уж больно ты, Павел, засекретил себя…

— Ну, а где я родился? Сколько мне лет?

— Откуда мне знать… Ведь всего три раза я с тобой и встречался близко. А сам ты о себе ничего не рассказывал. Называли и твою фамилию, но я забыл… Говорили, будто у тебя есть родственники в Харькове… Правда это?

— Может быть… — Борщенко неопределенно пожал плечами. — А от начальства обо мне никогда ничего не слышал? Как оно относилось ко мне?

— Этого не знаю… Майор Кунст со мной ни разу не разговаривал. А капитан Мейер — тот только рычал всегда…

Борщенко помолчал, запоминая фамилии…

— А что же ты не выпил и рюмки? — подозрительно спросил Шакун. — Подменили, что ли, тебя?

— Мне нельзя пить! Вернусь в камеру, и вдруг — выпивши. Откуда?…

— Ах, да-а… Ты вперед смотришь… — Шакун снова потер скулу. — А мне сегодня один из твоей камеры в морду заехал!…

— Ну, мне, пожалуй, пора, — забеспокоился Борщенко, не слушая. — А то расспросов не оберешься…

Шакун осоловело посмотрел на Борщенко.

— Да, да… Пить пей, а дело разумей…

— Мне надо в камеру, Федор. Пошли!

— В камеру? А ты слышал мои слова? Меня один из этих сегодня в морду двинул! Понимаешь — меня! Но завтра он узнает, что значит ударить Федора Шакуна!…

— Нельзя его трогать! — строго сказал Борщенко.

— Почему нельзя?! — Шакун ударил кулаком по столу. — Я не могу не рассчитаться с ним! Понимаешь, не могу!

— Нельзя! — решительно повторил Борщенко. — Он мне нужен.

— Но я оставлю ему кусочек жизни! — Шакун стиснул руку Борщенко. — Оставлю… ради тебя…

— Говорю — нельзя, и все! — металлическим голосом отрубил Борщенко. — Особое задание, Федор. Понимать надо!

Шакун замолчал. Сейчас он почувствовал того самого Черного ворона, который, как о нем говорили, не терпел возражений. И Шакун смирился.

— Ну, пошли, коли так! — сказал он, вставая из-за стола.

6

Пока Борщенко и Шакун были в буфете, на допрос к Хенке привели побледневшего Колю Муратова.

Зловещая фигурка палача Гитлера стояла на столе, и свирепые взгляды Хенке на беззащитного Муратова не предвещали ничего хорошего.

Переводчик уже вернулся, стоял у стола.

— Это твоя работа? — мрачно спросил Хенке.

— Да. Это сделал я.

Нарушая полученные им советы, как вести себя на допросе, Коля не стал отказываться от того, чем гордился.

Он понимал, что теперь вряд ли уже вернется к товарищам. Было жутко, сердце тоскливо щемило…

Однако заняться Муратовым Хенке не пришлось. Дверь распахнулась — и в комнату шумно вошел заметно подвыпивший командир подводной лодки лейтенант Густав Рейнер…

Он только что вернулся из похода. Пришлось ему пережить тяжелые минуты… Глубинная бомба советского сторожевика, охранявшего караван, повредила центральный отсек подлодки, и она с большим трудом добралась до острова.

От радости, что он остался в живых, лейтенант Рейнер уже с утра нагрузился вином и сейчас был навеселе… Он тяжело прошел до середины комнаты и осмотрелся…

— А ты все еще возишься с русскими свиньями? — спросил он у Хенке. — Рубить им головы! Вешать! Стрелять! Жечь!… Никакой пощады! За один только Сталинград их надо давить и давить! — Рейнер уставился на Муратова и начал медленно расстегивать кобуру. — Русский?! — Его я сейчас пристрелю, чтобы тебе не задерживаться с ним… Ты мне срочно нужен… Ээ-э!… А что это у тебя?…

Рейнер оставил кобуру в покое, подошел к столу, взял фигурку Гитлера и с интересом стал ее рассматривать со всех сторон.

— Прекрасная работа! Вот истинный фюрер!… Великолепно!… — Он прочел внизу русскую надпись тушью: «Путь к господству» — и еще более восхитился: — Замечательно схвачено, в чем наша сила! Именно этим путем и придем мы к победе! Через кровавое истребление всех, кто мешает нам!… Кто это сделал?

Хенке молча кивнул на Муратова.

Рейнер недоверчиво глянул на гордо стоявшего между конвоирами юношу и, обращаясь к Хенке, воскликнул:

— Ты его пока не трогай! Сначала он вылепит меня, как и фюрера. А потом я поупражняюсь на нем в стрельбе из пистолета… Ну, поехали!

Хенке стоял в раздумье… Ему надоели ничего не дающие допросы гражданских пленных. Возиться с ними не было смысла. Всем им — один и тот же путь: работать до истощения и — в яму!… И Хенке решил:

— Ганс! Отведи этого обратно в камеру!

В кабинет вошел помощник Хенке — унтерштурмфюрер Штурц. Хенке коротко переговорил с ним, затем вызвал дежурного по канцелярии и приказал:

— Напиши направление, вызови конвой и всех новичков русских отправь в славянский сектор.

— Слушаюсь, господин оберштурмфюрер! А как быть с теми, которые в карцере?

— Ученого оставить, а старика капитана вместе со всеми — в лагерь.

— Слушаюсь!

— Да, еще одно! — Хенке глянул на бумажку. — Борщенко — он сейчас с Шакуном — тоже задержать до моего возвращения. Он мне понадобится.

И Хенке вместе с покачивающимся Рейнером вышли из комендатуры.

У подъезда их ожидала машина.

Зловещая фигурка палача Гитлера стояла на столе, и свирепые взгляды Хенке на беззащитного Муратова не предвещали ничего хорошего.

Переводчик уже вернулся, стоял у стола.

— Это твоя работа? — мрачно спросил Хенке.

— Да. Это сделал я.

Нарушая полученные им советы, как вести себя на допросе, Коля не стал отказываться от того, чем гордился.

Он понимал, что теперь вряд ли уже вернется к товарищам. Было жутко, сердце тоскливо щемило…

Однако заняться Муратовым Хенке не пришлось. Дверь распахнулась — и в комнату шумно вошел заметно подвыпивший командир подводной лодки лейтенант Густав Рейнер…

Он только что вернулся из похода. Пришлось ему пережить тяжелые минуты… Глубинная бомба советского сторожевика, охранявшего караван, повредила центральный отсек подлодки, и она с большим трудом добралась до острова.

От радости, что он остался в живых, лейтенант Рейнер уже с утра нагрузился вином и сейчас был навеселе… Он тяжело прошел до середины комнаты и осмотрелся…

— А ты все еще возишься с русскими свиньями? — спросил он у Хенке. — Рубить им головы! Вешать! Стрелять! Жечь!… Никакой пощады! За один только Сталинград их надо давить и давить! — Рейнер уставился на Муратова и начал медленно расстегивать кобуру. — Русский?! — Его я сейчас пристрелю, чтобы тебе не задерживаться с ним… Ты мне срочно нужен… Ээ-э!… А что это у тебя?…

Рейнер оставил кобуру в покое, подошел к столу, взял фигурку Гитлера и с интересом стал ее рассматривать со всех сторон.

— Прекрасная работа! Вот истинный фюрер!… Великолепно!… — Он прочел внизу русскую надпись тушью: «Путь к господству» — и еще более восхитился: — Замечательно схвачено, в чем наша сила! Именно этим путем и придем мы к победе! Через кровавое истребление всех, кто мешает нам!… Кто это сделал?

Хенке молча кивнул на Муратова.

Рейнер недоверчиво глянул на гордо стоявшего между конвоирами юношу и, обращаясь к Хенке, воскликнул:

— Ты его пока не трогай! Сначала он вылепит меня, как и фюрера. А потом я поупражняюсь на нем в стрельбе из пистолета… Ну, поехали!

Хенке стоял в раздумье… Ему надоели ничего не дающие допросы гражданских пленных. Возиться с ними не было смысла. Всем им — один и тот же путь: работать до истощения и — в яму!… И Хенке решил:

— Ганс! Отведи этого обратно в камеру!

В кабинет вошел помощник Хенке — унтерштурмфюрер Штурц. Хенке коротко переговорил с ним, затем вызвал дежурного по канцелярии и приказал:

— Напиши направление, вызови конвой и всех новичков русских отправь в славянский сектор.

— Слушаюсь, господин оберштурмфюрер! А как быть с теми, которые в карцере?

— Ученого оставить, а старика капитана вместе со всеми — в лагерь.

— Слушаюсь!

— Да, еще одно! — Хенке глянул на бумажку. — Борщенко — он сейчас с Шакуном — тоже задержать до моего возвращения. Он мне понадобится.

И Хенке вместе с покачивающимся Рейнером вышли из комендатуры.

У подъезда их ожидала машина.

Глава четвертая

ОСТРОВ ИСТРЕБЛЕНИЯ

1

Если бы остров не был вечно затянут низкими тучами и туманом и была бы возможность осмотреть его сверху, двигаясь с юга на север, то прежде всего можно было бы увидеть бухту, закрытую скалами со всех сторон, превращенную в удобную гавань.

Справа от бухты, на мысе, образующем юго-восточный угол острова, торчали мачты радиостанции и метеорологическая вышка. Слева от бухты, между скал, в двух соседних глухих ущельях, теснились бараки лагеря заключенных — военнопленных и антифашистов; в одном ущелье — «славяне», в другом — «западники».

Севернее бухты, на расстоянии немногим больше километра, в глубине острова, в окружении скал, в небольшой долине размещался так называемый «Центр» — управление островом и всеми работами на нем. Здесь, в правой половине долины, были канцелярия коменданта острова — штандартенфюрера Реттгера, комендатура гестапо и каземат. В левой половине — столовая, казарма для охранников «Центра» и госпиталь. В стороне, у самого входа в долину (со стороны гавани), приютился у скалы телефонный коммутатор.

Еще выше на север, в двух километрах от «Центра», за скалами и сопками, в другой долине, находились казармы эсэсовских команд, обеспечивающих охрану всего острова, обоих секторов лагеря заключенных, строительства и наблюдение за дорогами острова.

Главная дорога острова напоминала треугольник, основание которого проходило по южной окраине острова, отделяя «Центр» от гавани, а стороны, поднимаясь на север, соединялись вершинами у эсэсовских казарм. От казарм шла еще одна дорога. Она, по кратчайшему расстоянию, через ущелье, опускалась к «Центру», а оттуда, пересекая основание дорожного треугольника, — к бухте.

От главной дороги имелись отростки: к лагерным ущельям, к гаражу, находившемуся недалеко от лагеря, к арсеналу, разместившемуся ближе к гавани, к району строительства и к мысу. Эти немногочисленные и короткие коммуникации полностью обеспечивали быстрые связи эсэсовской охраны со всеми действующими пунктами острова.

«Остров Истребления!» Всего два слова. Но они точно отражали положение заключенных на острове. Каторжные работы, скверное питание (особенно для заключенных «славянского» сектора), холод и жестокое обращение быстро выматывали силы людей, и смерть хозяйничала здесь свободно и беспощадно.

Издевательства и расстрелы были здесь обычным явлением. Не так повернулся — удар. Дерзко ответил — избиение. Ослабел и отстал — расстрел. Упал от истощения — расстрел, шагнул в сторону — расстрел. Смерть стояла рядом с узником всегда, когда около находился эсэсовец.

Бывали случаи, когда отчаявшийся человек сам шел на конвойного — и тот убивал его короткой автоматной очередью.

Попыток к бегству с острова не было. Куда бежать? Кругом — свирепый океан. А внутри острова — безлюдие, заснеженные вершины, голые скалы и ущелья, с осыпями и пещерами, которых было здесь множество. Конечно, для беглеца не составляло труда спрятаться в одной из таких пещер, но сделать это можно было только для того, чтобы умереть там в одиночестве…

Поэтому лагерный режим здесь отличался от того, который был в лагерях на континенте. Здесь не было собак. Меньше было эсэсовцев. Не практиковались ежедневные переклички с мучительными выстаиваниями на холоде. Счет заключенных здесь сводился к тому, чтобы количество вышедших на работу совпадало с количеством возвращающихся с работы, за вычетом умерших и расстрелянных в течение дня. Переклички производились только раз в неделю. Это совпадало с днем проверки картотеки на заключенных в лагерной канцелярии: карточки на мертвых переставлялись в другие ящики… Заключенных здесь не стригли. Полосатой одежды им не выдавали. Каждый до полного износа пользовался тем, в чем он сюда прибывал…

Не лезли по каждому поводу эсэсовцы и внутрь лагеря. Особенно они опасались заходить в «славянский» сектор. В темноте это было для них опасно: могли и не вернуться. И такие случаи бывали, несмотря на то, что в порядке ответной репрессии эсэсовцы производили массовые расстрелы заключенных…

На первых порах существования лагеря к внутрилагерному самоуправлению заключенные не немецкой национальности не допускались. Староста лагеря, старосты бараков, постоянные дневальные по баракам и лагерные полицейские (капо) были из «зеленых» — отпетых и жестоких немецких уголовников, специально для этой цели привезенных на остров. Но заключенные их быстро истребили. И позднее администрация острова вынуждена была примириться с переходом лагерного самоуправления в руки самих узников, — все равно они были обречены.

Эсэсовские надзиратели следили, главным образом, за тем, чтобы заключенные на работе выполняли задания. Нужно было работать и работать. А смерть все равно поджидала каждого впереди. И пока человек приближался к ней, палачи старались выжать из него все, что он мог дать.

И люди гибли быстрее потому, что не было просвета, не было надежды на будущее…

Но быстро сложившаяся подпольная организация заключенных повела борьбу с настроениями мрачной обреченности и безысходности, начала осторожную подготовку к восстанию и побегу.

Эта цель побудила людей к действию, к борьбе за жизнь, влила в измученные сердца надежду, которая с первыми вестями о победах над немецко-фашистскими завоевателями разгорелась с неудержимой силой…

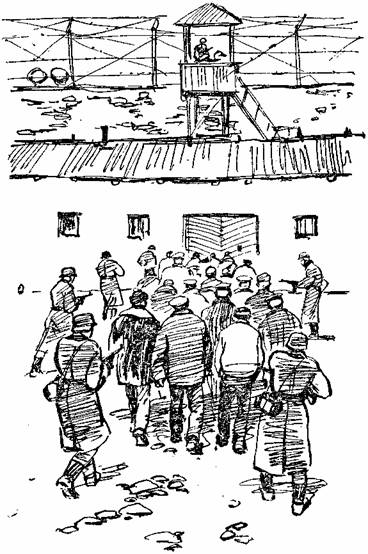

Новые радостные известия с Родины привезли в лагерь пленники с «Невы». Но сейчас они под конвоем автоматчиков еще только шли к месту своего заточения — в «славянский» сектор лагеря.

Справа от бухты, на мысе, образующем юго-восточный угол острова, торчали мачты радиостанции и метеорологическая вышка. Слева от бухты, между скал, в двух соседних глухих ущельях, теснились бараки лагеря заключенных — военнопленных и антифашистов; в одном ущелье — «славяне», в другом — «западники».

Севернее бухты, на расстоянии немногим больше километра, в глубине острова, в окружении скал, в небольшой долине размещался так называемый «Центр» — управление островом и всеми работами на нем. Здесь, в правой половине долины, были канцелярия коменданта острова — штандартенфюрера Реттгера, комендатура гестапо и каземат. В левой половине — столовая, казарма для охранников «Центра» и госпиталь. В стороне, у самого входа в долину (со стороны гавани), приютился у скалы телефонный коммутатор.

Еще выше на север, в двух километрах от «Центра», за скалами и сопками, в другой долине, находились казармы эсэсовских команд, обеспечивающих охрану всего острова, обоих секторов лагеря заключенных, строительства и наблюдение за дорогами острова.

Главная дорога острова напоминала треугольник, основание которого проходило по южной окраине острова, отделяя «Центр» от гавани, а стороны, поднимаясь на север, соединялись вершинами у эсэсовских казарм. От казарм шла еще одна дорога. Она, по кратчайшему расстоянию, через ущелье, опускалась к «Центру», а оттуда, пересекая основание дорожного треугольника, — к бухте.

От главной дороги имелись отростки: к лагерным ущельям, к гаражу, находившемуся недалеко от лагеря, к арсеналу, разместившемуся ближе к гавани, к району строительства и к мысу. Эти немногочисленные и короткие коммуникации полностью обеспечивали быстрые связи эсэсовской охраны со всеми действующими пунктами острова.

«Остров Истребления!» Всего два слова. Но они точно отражали положение заключенных на острове. Каторжные работы, скверное питание (особенно для заключенных «славянского» сектора), холод и жестокое обращение быстро выматывали силы людей, и смерть хозяйничала здесь свободно и беспощадно.

Издевательства и расстрелы были здесь обычным явлением. Не так повернулся — удар. Дерзко ответил — избиение. Ослабел и отстал — расстрел. Упал от истощения — расстрел, шагнул в сторону — расстрел. Смерть стояла рядом с узником всегда, когда около находился эсэсовец.

Бывали случаи, когда отчаявшийся человек сам шел на конвойного — и тот убивал его короткой автоматной очередью.

Попыток к бегству с острова не было. Куда бежать? Кругом — свирепый океан. А внутри острова — безлюдие, заснеженные вершины, голые скалы и ущелья, с осыпями и пещерами, которых было здесь множество. Конечно, для беглеца не составляло труда спрятаться в одной из таких пещер, но сделать это можно было только для того, чтобы умереть там в одиночестве…

Поэтому лагерный режим здесь отличался от того, который был в лагерях на континенте. Здесь не было собак. Меньше было эсэсовцев. Не практиковались ежедневные переклички с мучительными выстаиваниями на холоде. Счет заключенных здесь сводился к тому, чтобы количество вышедших на работу совпадало с количеством возвращающихся с работы, за вычетом умерших и расстрелянных в течение дня. Переклички производились только раз в неделю. Это совпадало с днем проверки картотеки на заключенных в лагерной канцелярии: карточки на мертвых переставлялись в другие ящики… Заключенных здесь не стригли. Полосатой одежды им не выдавали. Каждый до полного износа пользовался тем, в чем он сюда прибывал…

Не лезли по каждому поводу эсэсовцы и внутрь лагеря. Особенно они опасались заходить в «славянский» сектор. В темноте это было для них опасно: могли и не вернуться. И такие случаи бывали, несмотря на то, что в порядке ответной репрессии эсэсовцы производили массовые расстрелы заключенных…

На первых порах существования лагеря к внутрилагерному самоуправлению заключенные не немецкой национальности не допускались. Староста лагеря, старосты бараков, постоянные дневальные по баракам и лагерные полицейские (капо) были из «зеленых» — отпетых и жестоких немецких уголовников, специально для этой цели привезенных на остров. Но заключенные их быстро истребили. И позднее администрация острова вынуждена была примириться с переходом лагерного самоуправления в руки самих узников, — все равно они были обречены.

Эсэсовские надзиратели следили, главным образом, за тем, чтобы заключенные на работе выполняли задания. Нужно было работать и работать. А смерть все равно поджидала каждого впереди. И пока человек приближался к ней, палачи старались выжать из него все, что он мог дать.

И люди гибли быстрее потому, что не было просвета, не было надежды на будущее…

Но быстро сложившаяся подпольная организация заключенных повела борьбу с настроениями мрачной обреченности и безысходности, начала осторожную подготовку к восстанию и побегу.

Эта цель побудила людей к действию, к борьбе за жизнь, влила в измученные сердца надежду, которая с первыми вестями о победах над немецко-фашистскими завоевателями разгорелась с неудержимой силой…

Новые радостные известия с Родины привезли в лагерь пленники с «Невы». Но сейчас они под конвоем автоматчиков еще только шли к месту своего заточения — в «славянский» сектор лагеря.

2

Шагали молча, внимательно примечая все, что встречалось на пути, что можно было разглядеть при сером свете короткого полярного дня…

Кругом было хмуро и пустынно. Быстрые низкие тучи то и дело напарывались на высокие сопки и скалы. Кое-где виднелись ледники, спускавшиеся с острых вершин. По дороге, завихряясь, мела поземка.

Вскоре колонна свернула с дороги в ущелье и подошла к одноэтажному каменному зданию, перегораживавшему ущелье во всю его ширину — от скалы до скалы. Это были блок-пропускник и лагерная канцелярия — «шрайбштубе».

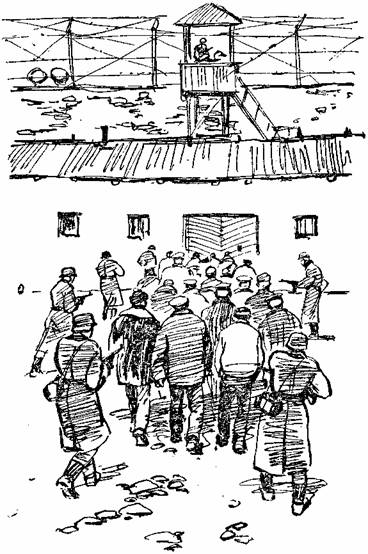

Здание было низкое, но задняя глухая стена его, обращенная внутрь лагеря, была очень высокой. На стене, посередине, была пристроена полузакрытая платформа с пулеметами и прожекторами. Там же находился и часовой. Оттуда просматривалась вся территория лагеря. Такие же платформы были и по обеим концам стены, у скал. Между платформами, поверх стены, тянулись ряды колючей проволоки…

Формальности по приему вновь прибывших были короткими. Открылись широкие двери, всех впустили в просторный «приемник»… Вскоре у каждого на груди висел личный номер — «инвентарный» номер заключенного… Всех опять построили и вывели к глухим железным воротам с крупной надписью: «Труд дает освобождение». Тяжелые ворота, разделявшие здание на две половины, распахнулись, и пленники вступили в «славянский» сектор лагеря…

За воротами, сразу закрывшимися, прибывшие остановились. Здесь их уже ожидала группа лагерников. Серые, истощенные лица их светились радушием.

— Горячий привет, товарищи! — Впереди стоял коренастый заключенный, с крупным остроскулым лицом, густыми бровями и проницательными глазами. — Мы рады помочь вам, чем возможно, — продолжал он. — Я староста лагеря Смуров. А это — старосты бараков и дежурные. Знакомьтесь и рассказывайте, что делается там, на Родине… А вашего старшого прошу подойти ко мне…

Строй рассыпался. Все смешались, и началась беседа. Вопросы сыпались без конца.

— Значит, мы больше не отступаем?

— Нет. После разгрома фашистов под Курском и Орлом мы теперь наступаем по всему фронту — от Великих Лук до Черного моря!

— А как на юге?

— Донбасс освобожден. Продвигаемся к Днепру.

— Хотя бы издали глянуть на нашу газету!

— Есть и газета. Но прежде держите последнюю сводку!… Кто будет читать?

— Пусть читает Медведев!

— Нет, пусть Яковлев! У него голос яснее…

Руку протянул суровый бородач в рваной шинели. Он взял от Пархомова сводку и стал читать:

Прочитав данные о трофеях и пленных, Яковлев остановился.

— Все!

— Ну, а теперь дай мне! — потребовал Медведев. Он приблизил бумажку к глазам и стал всматриваться в слова и цифры, точно не веря самому себе, что он читает настоящую сводку Совинформбюро.

Медведев улыбался, губы его дрожали, и вдруг по его щекам поползли крупные слезы.

— Да ты что, Варфоломей! И не стыдно? — укоризненно сказал Яковлев. — Перед новыми товарищами. Они подумают, что мы здесь совсем раскисли!…

— Извините, товарищи! — Медведев стал вытирать слезы ладонью. — Я тоже хочу прочесть вслух эти слова и цифры… Вы не против?

— Читай, Варфоломей, читай! — поддержали его товарищи.

Шерстнев подошел к Смурову, но того отозвал в сторону один из его помощников, высокий, с огромными глазами — от худобы. Он быстро сообщил что-то Смурову, Смуров кивнул, коротко оглянулся на Шерстнева и вернулся к нему.

— Идите за мной.

Кругом было хмуро и пустынно. Быстрые низкие тучи то и дело напарывались на высокие сопки и скалы. Кое-где виднелись ледники, спускавшиеся с острых вершин. По дороге, завихряясь, мела поземка.

Вскоре колонна свернула с дороги в ущелье и подошла к одноэтажному каменному зданию, перегораживавшему ущелье во всю его ширину — от скалы до скалы. Это были блок-пропускник и лагерная канцелярия — «шрайбштубе».

Здание было низкое, но задняя глухая стена его, обращенная внутрь лагеря, была очень высокой. На стене, посередине, была пристроена полузакрытая платформа с пулеметами и прожекторами. Там же находился и часовой. Оттуда просматривалась вся территория лагеря. Такие же платформы были и по обеим концам стены, у скал. Между платформами, поверх стены, тянулись ряды колючей проволоки…

Формальности по приему вновь прибывших были короткими. Открылись широкие двери, всех впустили в просторный «приемник»… Вскоре у каждого на груди висел личный номер — «инвентарный» номер заключенного… Всех опять построили и вывели к глухим железным воротам с крупной надписью: «Труд дает освобождение». Тяжелые ворота, разделявшие здание на две половины, распахнулись, и пленники вступили в «славянский» сектор лагеря…

За воротами, сразу закрывшимися, прибывшие остановились. Здесь их уже ожидала группа лагерников. Серые, истощенные лица их светились радушием.

— Горячий привет, товарищи! — Впереди стоял коренастый заключенный, с крупным остроскулым лицом, густыми бровями и проницательными глазами. — Мы рады помочь вам, чем возможно, — продолжал он. — Я староста лагеря Смуров. А это — старосты бараков и дежурные. Знакомьтесь и рассказывайте, что делается там, на Родине… А вашего старшого прошу подойти ко мне…

Строй рассыпался. Все смешались, и началась беседа. Вопросы сыпались без конца.

— Значит, мы больше не отступаем?

— Нет. После разгрома фашистов под Курском и Орлом мы теперь наступаем по всему фронту — от Великих Лук до Черного моря!

— А как на юге?

— Донбасс освобожден. Продвигаемся к Днепру.

— Хотя бы издали глянуть на нашу газету!

— Есть и газета. Но прежде держите последнюю сводку!… Кто будет читать?

— Пусть читает Медведев!

— Нет, пусть Яковлев! У него голос яснее…

Руку протянул суровый бородач в рваной шинели. Он взял от Пархомова сводку и стал читать:

«За два месяца летних боев, с пятого июля по пятое сентября сего года наши войска на всех участках фронта уничтожили: самолетов противника — пять тысяч семьсот двадцать девять, танков — восемь тысяч четыреста, орудий — пять тысяч сто девяносто два, автомашин — более двадцати восьми тысяч. Потери противника убитыми составляют более четырехсот двадцати тысяч солдат и офицеров. Всего же в боях с пятого июля по пятое сентября выбыли из строя (убитыми и ранеными) не менее полутора миллионов солдат и офицеров… За это время наши войска захватили…»

Прочитав данные о трофеях и пленных, Яковлев остановился.

— Все!

— Ну, а теперь дай мне! — потребовал Медведев. Он приблизил бумажку к глазам и стал всматриваться в слова и цифры, точно не веря самому себе, что он читает настоящую сводку Совинформбюро.

Медведев улыбался, губы его дрожали, и вдруг по его щекам поползли крупные слезы.

— Да ты что, Варфоломей! И не стыдно? — укоризненно сказал Яковлев. — Перед новыми товарищами. Они подумают, что мы здесь совсем раскисли!…

— Извините, товарищи! — Медведев стал вытирать слезы ладонью. — Я тоже хочу прочесть вслух эти слова и цифры… Вы не против?

— Читай, Варфоломей, читай! — поддержали его товарищи.

Шерстнев подошел к Смурову, но того отозвал в сторону один из его помощников, высокий, с огромными глазами — от худобы. Он быстро сообщил что-то Смурову, Смуров кивнул, коротко оглянулся на Шерстнева и вернулся к нему.

— Идите за мной.

3

Они двинулись в глубь лагеря, к баракам.

— Как тесен мир, — заговорил на ходу Смуров. — И как много в мире случайностей, товарищ Шерстнев…

Шерстнев остановился и в упор посмотрел в лицо Смурова.

— Вы меня знаете?

— Нет. Вас узнал один из наших узников, он слышал ваше выступление на партактиве.

— Какое выступление? Где? Когда?

— В Мурманске. В мае сорок первого. Вы рассказывали о ваших встречах с Лениным…

Шерстнев нахмурился, припоминая.

— Мало ли что могло показаться вашему ретивому доносчику, — холодно сказал он.

Смуров улыбнулся.

— Пошли дальше, товарищ Шерстнев. Стоять так в стороне и разговаривать здесь нельзя. А вашу осторожность я понимаю: я же староста лагеря! Но наш успех именно в том, что все лагерное самоуправление теперь в наших руках.

Смуров провел Шерстнева в укромное место — в кладовую восьмого барака, и там они долго беседовали с глазу на глаз. Каждый узнал, что ему надо было узнать, и они разговаривали уже не таясь.

— Надеюсь, вам теперь ясно, куда вы попали, Василий Иванович? И что нас ожидает? И к чему мы сейчас готовимся?

— Это ясно, товарищ Смуров. Но, если возможно, расскажите полнее о тайнике. Что он собой представляет?

— Это, можно сказать, целый подземный квартал. Обширный комплекс пещер. Они тщательно расчищены, выровнены, укреплены балками, где надо. Соединены ходами. Действует вентиляция. Пока они пустые. Кроме вместительных шкафов, оборудованных ниш и множества стеллажей, там сейчас ничего нет. Для чего создан этот огромный тайник? Вот первая загадка, Василий Иванович.

Шерстнев слушал не перебивая.

— Но это еще не все, — продолжал Смуров. — Имеются пещеры, явно предназначенные для жилья. Стены там обиты деревом, как и потолки. Паркетные полы. Пробиты два особых выхода на поверхность, где они искусно замаскированы. Есть подсобные помещения. Словом, готовится что-то вроде подземного особняка. Для кого? Вот вторая загадка.

— Загадка важная, — согласился Шерстнев.

— И это еще не все, Василий Иванович. Сейчас ведутся тяжелые и сложные работы в трех больших полуподводных гротах. Их приспосабливают для скрытой стоянки подводных лодок. Один грот уже готов. Вот вам третья загадка.

— Строительство гротов — последнее подземное строительство?

— Видимо, да. Нам стало известно, что по окончании этих работ будут разобраны все наземные сооружения на острове, даже причал.

— Уничтожение следов?

— Несомненно.

— А сроки этих работ установлены?

— Узнать сроки пока не удалось. Эти сроки — и наши сроки, Василий Иванович.

— Как вас понимать?

— Уничтожать будут не только следы, но и лишних свидетелей, даже своих. А в первую очередь истребят поголовно всех заключенных. Каждый из нас не просто узник, а «гехаймтрегер» — «носитель тайны». Поэтому наша задача — опередить эти сроки.

Оба помолчали.

— Есть у вас еще вопросы?

— Нет. Сегодня их было более чем достаточно.

— Теперь, Василий Иванович, у меня есть к вам… не вопрос, а просьба…

— Слушаю.

— Вы должны нам помочь. Вы прошли школу подполья еще при царизме. Нам нужен ваш опыт.

— Слишком различно все, товарищ Смуров… И обстановка, и конкретные задачи.

— Так и нет ничего общего?

— Общее есть, но оно действительно слишком общее. Это — необходимость обеспечить строжайшую секретность и высокую организованность всего дела.

— Но именно это и остается для нас главным гвоздем. Как без этого создать боевые группы, сочетая массовость участников и полную тайну их подготовки?

— Есть здесь для этого благоприятное обстоятельство, — сказал Шерстнев, подумав. — Основная масса заключенных — военнопленные.

— Имеются даже командиры с военным образованием.

— Трижды важно, — продолжал Шерстнев. — Привычка к дисциплине, военные знания и боевой опыт.

— Но нам нужен и опыт подпольной работы. И в этом вы должны нам помочь.

— Обо мне нет надобности и разговаривать. Я полностью в распоряжении комитета.

— Все, договорились! Теперь о ваших делах. Почему задержали Борщенко и Рынина, мы будем знать завтра.

— Вы мне сообщите, как только узнаете что-либо?

— Обязательно. Но хорошего не ждите. Гестапо для добрых дел не задерживает. Меня беспокоит и ваше положение.

— Чем же это?

— Как могло гестапо выпустить из своих лап такого пленника, как вы, капитана судна?

— Действительно, гестаповец угрожал мне новыми допросами, — вспомнил Шерстнев. — А что по этому поводу думаете вы?

— Думаю, гестапо отправило вас сюда, вместе со всеми, по какой-то ошибке. Как бы эту ошибку не исправил сам Реттгер!

— Кто это?

— Комендант острова, штандартенфюрер СС. Попасть к нему очень опасно: это почти всегда конец. — Смуров в раздумье потер переносицу. — Может быть, вас сегодня же спрятать?…

— Как спрятать?…

— Переправим вас в ревир и…

— Простите, что такое «ревир»?

— Лагерный лазарет. Нередко нам удается подлечить там своих товарищей. Но там же и умирают те, помочь которым уже невозможно.

— Ну и зачем меня туда?

— Верные люди заменят ваш номер на номер умершего, если он не находился на подозрении гестапо. Вы получите его имя и сведения о нем, какие имеются на карточке в канцелярии. А ваша карточка пометится буквой «V»…

— А это что такое?

— «V» — первая буква от слова «фершторбен» — «умерший». И тогда вас уже искать не будут. Согласны?

— Решим позже, товарищ Смуров.

— Можно опоздать.

— Я к опасностям привык. И терять мне уже некого, и меня некому ждать…

Смуров бросил на Шерстнева вопросительный взгляд. Тот добавил:

— Жена умерла от голода в блокированном Ленинграде. Теперь я один. Извините, а есть ли семья у вас, товарищ Смуров? Откуда вы родом?

Смуров опустил голову на руки и молчал. Шерстневу стало неловко, и он добавил:

— Если на мой вопрос вам больно отвечать, не говорите.

— Я из Курской области, — глухо заговорил Смуров. — Жена и дети были эвакуированы в Кировскую… На этом все оборвалось. И мне вряд ли придется еще раз увидеть родную землю и семью…

— Не рассчитываете остаться в живых?

— Вероятность остаться в живых для меня меньшая, чем для других… Староста лагеря в повседневной борьбе за своих людей постоянно висит на волоске. И затем, в нашей скрытой борьбе я — передний…

Смуров помолчал. Он сидел на ящике, ссутулясь, положив острые локти больших рук на высокие высохшие колени. Рано поседевшая голова лежала подбородком на широких ладонях с крупными узловатыми пальцами. Умное лицо с заострившимися скулами и костистым носом в эту минуту было болезненно серым и бесконечно усталым. В потемневших глазах стояла тоска…

— Как тесен мир, — заговорил на ходу Смуров. — И как много в мире случайностей, товарищ Шерстнев…

Шерстнев остановился и в упор посмотрел в лицо Смурова.

— Вы меня знаете?

— Нет. Вас узнал один из наших узников, он слышал ваше выступление на партактиве.

— Какое выступление? Где? Когда?

— В Мурманске. В мае сорок первого. Вы рассказывали о ваших встречах с Лениным…

Шерстнев нахмурился, припоминая.

— Мало ли что могло показаться вашему ретивому доносчику, — холодно сказал он.

Смуров улыбнулся.

— Пошли дальше, товарищ Шерстнев. Стоять так в стороне и разговаривать здесь нельзя. А вашу осторожность я понимаю: я же староста лагеря! Но наш успех именно в том, что все лагерное самоуправление теперь в наших руках.

Смуров провел Шерстнева в укромное место — в кладовую восьмого барака, и там они долго беседовали с глазу на глаз. Каждый узнал, что ему надо было узнать, и они разговаривали уже не таясь.

— Надеюсь, вам теперь ясно, куда вы попали, Василий Иванович? И что нас ожидает? И к чему мы сейчас готовимся?

— Это ясно, товарищ Смуров. Но, если возможно, расскажите полнее о тайнике. Что он собой представляет?

— Это, можно сказать, целый подземный квартал. Обширный комплекс пещер. Они тщательно расчищены, выровнены, укреплены балками, где надо. Соединены ходами. Действует вентиляция. Пока они пустые. Кроме вместительных шкафов, оборудованных ниш и множества стеллажей, там сейчас ничего нет. Для чего создан этот огромный тайник? Вот первая загадка, Василий Иванович.

Шерстнев слушал не перебивая.

— Но это еще не все, — продолжал Смуров. — Имеются пещеры, явно предназначенные для жилья. Стены там обиты деревом, как и потолки. Паркетные полы. Пробиты два особых выхода на поверхность, где они искусно замаскированы. Есть подсобные помещения. Словом, готовится что-то вроде подземного особняка. Для кого? Вот вторая загадка.

— Загадка важная, — согласился Шерстнев.

— И это еще не все, Василий Иванович. Сейчас ведутся тяжелые и сложные работы в трех больших полуподводных гротах. Их приспосабливают для скрытой стоянки подводных лодок. Один грот уже готов. Вот вам третья загадка.

— Строительство гротов — последнее подземное строительство?

— Видимо, да. Нам стало известно, что по окончании этих работ будут разобраны все наземные сооружения на острове, даже причал.

— Уничтожение следов?

— Несомненно.

— А сроки этих работ установлены?

— Узнать сроки пока не удалось. Эти сроки — и наши сроки, Василий Иванович.

— Как вас понимать?

— Уничтожать будут не только следы, но и лишних свидетелей, даже своих. А в первую очередь истребят поголовно всех заключенных. Каждый из нас не просто узник, а «гехаймтрегер» — «носитель тайны». Поэтому наша задача — опередить эти сроки.

Оба помолчали.

— Есть у вас еще вопросы?

— Нет. Сегодня их было более чем достаточно.

— Теперь, Василий Иванович, у меня есть к вам… не вопрос, а просьба…

— Слушаю.

— Вы должны нам помочь. Вы прошли школу подполья еще при царизме. Нам нужен ваш опыт.

— Слишком различно все, товарищ Смуров… И обстановка, и конкретные задачи.

— Так и нет ничего общего?

— Общее есть, но оно действительно слишком общее. Это — необходимость обеспечить строжайшую секретность и высокую организованность всего дела.

— Но именно это и остается для нас главным гвоздем. Как без этого создать боевые группы, сочетая массовость участников и полную тайну их подготовки?

— Есть здесь для этого благоприятное обстоятельство, — сказал Шерстнев, подумав. — Основная масса заключенных — военнопленные.

— Имеются даже командиры с военным образованием.

— Трижды важно, — продолжал Шерстнев. — Привычка к дисциплине, военные знания и боевой опыт.

— Но нам нужен и опыт подпольной работы. И в этом вы должны нам помочь.

— Обо мне нет надобности и разговаривать. Я полностью в распоряжении комитета.

— Все, договорились! Теперь о ваших делах. Почему задержали Борщенко и Рынина, мы будем знать завтра.

— Вы мне сообщите, как только узнаете что-либо?

— Обязательно. Но хорошего не ждите. Гестапо для добрых дел не задерживает. Меня беспокоит и ваше положение.

— Чем же это?

— Как могло гестапо выпустить из своих лап такого пленника, как вы, капитана судна?

— Действительно, гестаповец угрожал мне новыми допросами, — вспомнил Шерстнев. — А что по этому поводу думаете вы?

— Думаю, гестапо отправило вас сюда, вместе со всеми, по какой-то ошибке. Как бы эту ошибку не исправил сам Реттгер!

— Кто это?

— Комендант острова, штандартенфюрер СС. Попасть к нему очень опасно: это почти всегда конец. — Смуров в раздумье потер переносицу. — Может быть, вас сегодня же спрятать?…

— Как спрятать?…

— Переправим вас в ревир и…

— Простите, что такое «ревир»?

— Лагерный лазарет. Нередко нам удается подлечить там своих товарищей. Но там же и умирают те, помочь которым уже невозможно.

— Ну и зачем меня туда?

— Верные люди заменят ваш номер на номер умершего, если он не находился на подозрении гестапо. Вы получите его имя и сведения о нем, какие имеются на карточке в канцелярии. А ваша карточка пометится буквой «V»…

— А это что такое?

— «V» — первая буква от слова «фершторбен» — «умерший». И тогда вас уже искать не будут. Согласны?

— Решим позже, товарищ Смуров.

— Можно опоздать.

— Я к опасностям привык. И терять мне уже некого, и меня некому ждать…

Смуров бросил на Шерстнева вопросительный взгляд. Тот добавил:

— Жена умерла от голода в блокированном Ленинграде. Теперь я один. Извините, а есть ли семья у вас, товарищ Смуров? Откуда вы родом?

Смуров опустил голову на руки и молчал. Шерстневу стало неловко, и он добавил:

— Если на мой вопрос вам больно отвечать, не говорите.

— Я из Курской области, — глухо заговорил Смуров. — Жена и дети были эвакуированы в Кировскую… На этом все оборвалось. И мне вряд ли придется еще раз увидеть родную землю и семью…

— Не рассчитываете остаться в живых?

— Вероятность остаться в живых для меня меньшая, чем для других… Староста лагеря в повседневной борьбе за своих людей постоянно висит на волоске. И затем, в нашей скрытой борьбе я — передний…

Смуров помолчал. Он сидел на ящике, ссутулясь, положив острые локти больших рук на высокие высохшие колени. Рано поседевшая голова лежала подбородком на широких ладонях с крупными узловатыми пальцами. Умное лицо с заострившимися скулами и костистым носом в эту минуту было болезненно серым и бесконечно усталым. В потемневших глазах стояла тоска…