Страница:

Впервые йогурт в Соединенных Штатах стал изготовляться армянским семейством Коламбиссян. Специфическая зеленая краска долларовых банкнот США была создана армянином, так же как и самолет МИГ, названный в честь его создателя Микояна, чей брат дольше всех продержался в сталинском политбюро; Абел Аганбегян, армянский экономист, был автором проекта перестройки.

А на самом деле их вроде вообще как бы не должно было существовать. Они должны были быть уничтожены, вычеркнуты из истории ужасами, которые они пережили. Но они выжили и остались не в виде скромной сноски к истории этого бурного региона, но как ее постоянный и своеобразный лейтмотив.

Из-за нависшей угрозы войны в Персидском заливе, развала Советского Союза и состояния опасной нестабильности в Восточной Европе время казалось самым подходящим для путешествия по армянской диаспоре и в саму Армению. И я стал готовиться к отъезду из Иерусалима.

В библиотеке армянского квартала прямо на стене можно прочитать высказывание американского писателя-армянина Уильяма Сарояна:

«Хотел бы я знать, найдется ль в мире сила, которая способна уничтожить этот народ, это малое племя скромных людей, чьи войны все отыграны и проиграны, чье государство полностью уничтожено, чья литература не прочитана, музыка не услышана, а на молитвы больше нет ответа.

Ну же, вперед! Уничтожьте Армению! Увидите, удастся ли это вам. Пошлите их в пустыню без пищи и воды. Сожгите их дома и церкви. А потом посмотрите, не окажется ли, что будут они смеяться, петь и снова возносить молитвы. Потому что если хотя бы двоим из них доведется встретиться в этом мире, увидите — они создадут новую Армению».

Заинтригованный словами Сарояна о новой Армении и одержимый поисками остатков старой, я покинул стены монастыря в сырой декабрьский вечер. Путь мой лежал в Венецию. В этом городе вот уже более восьмисот лет существовала армянская община.

I

1

В Венеции было холодно. Небольшие островки льда кое-где плавали в каналах; их медленно сносило течением в лагуну, словно разбухший в воде бумажный сор. На улицах никто не задерживался, площади были пусты. Причиной тому был не только холод. С балкона палаццо на Большом канале студенты свесили стяги с надписями «Нет войне!», «Нет катастрофе!». Катастрофой для венецианцев было то обстоятельство, что война в Заливе отпугивала туристов. Я оказался там чуть ли не единственным.

Школа Мурад-Рафаэлян оказалась единственной в Венеции армянской школой для детей армянской общины. Ее директор больше похож на итальянца, чем на армянина, — носит красные носки и даже походка его типично итальянская. Я встретил его, когда он торопливо выходил из школы.

— Пожалуйста, — взмолился он, — подождите меня в школе! Моя машина сломалась прямо посередине дороги.

— Ваша машина?! В Венеции?! — Но его уже и след простыл.

Я толкнул незапертую тяжелую дубовую дверь и вошел в вестибюль. Стены его были отделаны панелями. Яркие солнечные лучи падали на плиты, а из окна виднелся небольшой внутренний двор. Не было заметно, что здесь кто-то обитает. Наверху тоже никого не оказалось — голые полы и гулкие пустые коридоры. Здание больше напоминало опустевший дворец, нежели школу. Только стены и потолок, украшенные вычурной лепниной с позолотой и помпезными, фривольными росписями, казались там живыми. Даже чересчур живыми, если быть точным. Бессонная ночь, проведенная в поезде, и созерцание барокко в столь ранний час привели меня в отвратительное состояние. Я выбрал окно, из которого открывался вид на канал, и стал смотреть, как солнечный свет переливается на его поверхности, покрытой тонкой пленкой льда.

Армяне обосновались в Венеции давно. Еще в двенадцатом веке, когда она была сильным государством, они уже жили здесь. Об их врожденной способности к новаторству (талант вечно гонимых) свидетельствует историческая хроника республики.

Акоп Мегапарт открыл в 1514 году типографию и издал первую печатную книгу на армянском языке, в этот же период Антон Сурян, Антон-Армянин, строил морские суда. Дважды его изобретения спасали Венецию, в первый раз — с помощью фрегата, чьи пушки, установленные по всей ширине судна, определили победу в битве при Лепанто; во второй раз — с помощью спасательного судна, которое очистило лагуну от веками копившихся здесь останков погибших кораблей. Но за последние годы армянская община поредела, мало кто остался там. Большинство старинных фамилий перебралось в Милан.

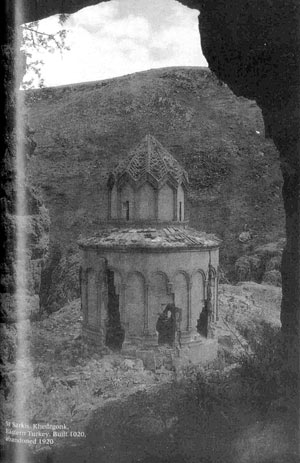

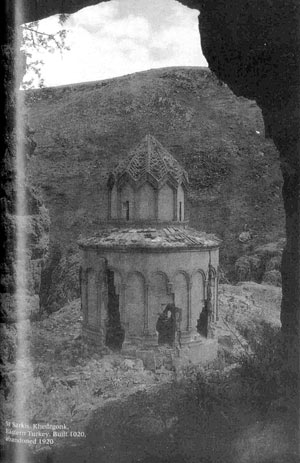

Вернулся директор и проводил меня в свой кабинет с очень высоким потолком. Стены кабинета были выкрашены в скромный однотонный цвет и увешаны иконами армянских изгнанников — уже знакомыми мне видами Арарата и большими цветными гравюрами полуразрушенных церквей, одиноко стоящих в безлюдье гор Западной Армении, старой Армении, Армении турецкой.

Церковь Сурб Саркис, Хдзконк, Восточная Турция, построена в 1020 г., покинута в 1920 г.

Церковь Сурб Саркис, Хдзконк, Восточная Турция, построена в 1020 г., покинута в 1920 г.

— Да, — вздохнув, сказал директор, — не так много нас здесь осталось. Понимаете, быть армянином… это постоянная тяжелая работа. — Он широко развел руки и склонял голову то в сторону одной, то в сторону другой. — Здесь… там… Бьюсь, чтобы не отстать от своего брата в Сирии и Египте, в Америке и в Персии. Если я расслаблюсь хоть на минуту, все пропало!

Руки его упали, хлопнув по бедрам.

— Понимаете? — Он схватился за телефонную трубку и попытался найти автомеханика.

Водить машину в Венеции, видимо, тоже постоянная тяжелая работа, поэтому я поблагодарил его и снова вышел на морозные улицы.

Я позвонил отцу Левону Зекияну, и мы договорились с ним встретиться в маленьком кафе неподалеку от церкви Сан-Рокко. В Венеции отец Левой руководил работами по изучению армянской истории. Он оказался человеком высокого роста, выделявшимся яркой индивидуальностью портновского искусства. Мне рассказали о нем в Иерусалиме, к тому же я часто встречал его имя в различных научных статьях. Им написано огромное количество работ, причем на разных языках, а его подстрочными примечаниями всегда пестрят разные рукописи.

К самому мелкому эпизоду из армянской истории он относится ревностно, поэтому беседа с ним охватывала все века, но его не смущал столь широкий временной размах. Когда я задал ему глобальный вопрос: «Что помогает армянам оставаться армянами?» — он, почти не задумываясь, ответил мне:

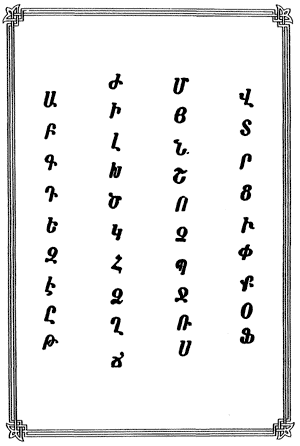

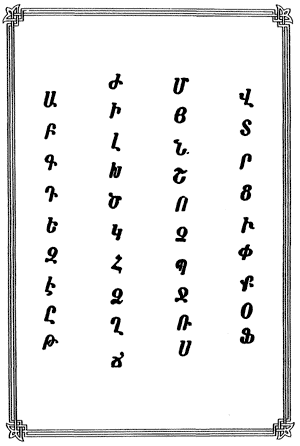

— В общем, причиной является одна-единственная идея. А ключом к ней служит письменность. Наш Месроп Маштоц был величайшим политическим мыслителем. В пятом веке он изобрел алфавит, осознав, что Армения как держава обречена. Раз армянам суждено выжить, не имея собственной территории, они должны иметь общую идею, нечто, что будет принадлежать только им. Письменность является воплощением такой идеи.

Армянский алфавит.

Армянский алфавит.

— А что же это за идея?

— О, ее невозможно так просто сформулировать, если вам повезет, то вы придете к частичному пониманию ее. — Он отпил глоток вина и улыбнулся. — Наш поэт Севак назвал ее коротко: Арарат.

Арарат… да, конечно. Арарат эхом звучит во всем, что связано с армянскими делами, словно песенный рефрен. Это слово звучит в названиях журналов и газет, со страниц армянских книг, в названиях армянских фирм, с вывесок ресторанов; в Соединенных Штатах существует армянская кредитная карточка под названием «Арарат», в Калифорнии даже есть частная клиника «Арарат». Национальная футбольная команда называется «Арарат», а изображение профиля двуглавой горы, по моим впечатлениям, присутствует в каждом армянском доме. Я понял, что это символ, сияющий через турецкую границу, словно путеводная звезда современной Армении. Но идея, о которой говорил отец Левон, включала в себя не только это, а что-то еще, значительно большее. Я начал воспринимать эту гору как нечто таинственное, как объект религиозного поклонения, как символ сохранности духовного прошлого.

Осип Мандельштам, прожив в Армении несколько месяцев, тоже начал ощущать на себе специфическую притягательность соседства Арарата: «Я развил в себе шестое чувство — имя ему „Арарат“: чувство привязанности к горе. Теперь, куда бы ни занесла меня судьба, это чувство будет жить во мне и останется со мной навсегда».

Я тоже видел гору Арарат, только с турецкой стороны. Вид ее не оставил в моей душе особого следа. Возможно, мне нужно дождаться и увидеть ее со стороны Армении.

Я расстался с отцом Левоном на площади Святого Марка, сел в лодку и поплыл через лагуну к острову Святого Лазаря. Был полдень, свежий воздух бодрил и поражал удивительной прозрачностью. Кроме меня, в лодке находилось всего два пассажира; один из них оказался армянским монахом. Более двух с половиной столетий на острове существует армянский монастырь. Теперь это — одна из крупнейших сокровищниц армянской культуры, библиотека монастыря насчитывает тысячи манускриптов — множество страниц письменности Месропа.

Монах, приплывший вместе со мной, передал меня на попечение другого монаха, с которым я совершил экскурсию по монастырю. Поднимаясь по ступенькам лестницы в музей, он спросил меня, какие новости в иерусалимском монастыре. Я начал рассказывать ему обо всем, что узнал там, — о новом патриархе и о епископах, о старослужащих святых мест, но вдруг заметил, что он утратил интерес к моему рассказу: они были членами братства Святого Иакова, а он принадлежал к братству мхитаристов — совершенно другому ордену.

Хотя, с другой стороны, музей Святого Лазаря олицетворял собой завет потомкам хранить единство диаспоры. Каждый экспонат, доставленный сюда посвященными паломниками, — это еще одна точка на армянской карте. Музей напоминал коллекцию много попутешествовавшего филантропа викторианской эпохи. Под потолочными росписями Тьеполо рядом покоились персидская керамика, блюда и кувшины из Кутахии; была там слоновая кость: экспонаты из Тадж-Махала, филигранной работы шары (семь штук, которые вкладываются один в другой наподобие русских матрешек), ручное серебряное распятие из Эфиопии, миниатюры из Санкт-Петербурга, марки, кредитные билеты, меч крестоносца, посмертная маска сына Наполеона, выполненная Кановой, манускрипт из Бирмы, выполненный в манере письма бустрофедон, в котором на языке пали описаны обряды посвящения в буддийские монахи, и мумия. В 1925 году министр иностранных дел Египта, армянин, привез эту мумию вместе с экзотическим котом. Мумия была любимым экспонатом монаха.

Он повел меня из главной галереи в комнату, заставленную клеенчатыми корешками книг английской классики. Здесь же, над дверью, висел и портрет лорда Байрона. В течение зимы 1816 года по нескольку раз в неделю Байрон пересекал лагуну, навещая монахов острова Святого Лазаря.

Армения очаровывала Байрона все больше по мере того, как он открывал ее для себя, обнаружив, помимо прочего, что Рай на Земле, вероятно, находился именно в Армении.

«Их страна, — писал он, — должно быть, навсегда останется самой интересной на земном шаре».

В этой комнате Байрон делал успехи в изучении армянского языка. Его письма свидетельствуют: «По утрам я уплываю в своей гондоле, чтобы брать у монахов уроки армянского языка, который дается мне с трудом… мой ум жаждал освобождения с помощью тяжелой нагрузки… Это оказалось самым трудным, что мне удалось найти… алфавит — битва при Ватерлоо». В самой Венеции его занятия были полегче: «…дама, к счастью для меня, оказалась более доступной, чем этот язык…» Через несколько месяцев его визиты в монастырь Святого Лазаря постепенно прекратились.

На следующий день, перед отъездом из Венеции, я позвонил на Кипр, чтобы предупредить о своем приезде Гаро Кехеяна, армянина, с которым меня познакомили в Иерусалиме; я сообщил, что планирую прибыть в Никосию через несколько дней.

Переходя через мост Риальто в тот вечер, я заметил, что Большой канал начинает замерзать. Из Триеста отправлялся ночной поезд в Югославию. За ночь его сильно облепило снегом, а в Белграде кондуктор, ковыляя вдоль пути, прогревал буксы с помощью горелки. Поезд еле сдвинулся с места и поехал дальше на юг, через Сербию, мимо безлюдных долин и молчаливых лесов под покровом низко висевших набухших облаков. День пролетел незаметно за созерцанием мелькавших за окном картин: вот человек с ружьем на замерзшем пруду, теплое дыхание лошади на морозе у шлагбаума переезда; желтая свинья, барахтающаяся в снегу…

В Пирее, куда мы прибыли на следующий день, было уже теплее. В порту стояло судно из Одессы, по всему периметру причала выстроились украинцы. Возле их ног лежали груды китайской посуды, глиняных кукол, ножей, вилок и банок с икрой. Я купил бутылку армянского коньяка у строгой на вид русской женщины и прошел мимо других, у которых на лице была улыбка и усталые голубые глаза; возле их ног не было товаров, они готовы были ехать за твердой валютой к черту на рога.

Пароход, отплывавший на Кипр, был практически пуст. Компания из шести человек, собравшаяся в общем холле, была как на подбор, словно из плохого анекдота: еврей, священник, лондонский таксист и эстрадный артист из греческого кабаре.

Православный священник уселся у телевизора смотреть развлекательную программу; таксист беседовал с «артистом», понося последними словами Саддама Хусейна. Я взял свою бутылку и подсел к еврею с черными смеющимися глазами и волосами до плеч. Еврей занимался антиквариатом. Он отправился в путь, чтобы сочетаться браком с девушкой, с которой еще не был знаком. Приятель из Литвы прислал ему ее фотографию, и теперь они должны были встретиться в одном из отелей на Кипре, пройти все формальности и отправиться назад в Хайфу.

— Можешь считать меня дураком, — сказал он. — А мне это по душе.

Я выпил за его невесту, он спросил меня, что я собираюсь делать на Кипре.

— Я держу свой путь в Армению.

— В Армению? А что ты там забыл?

— Понятия не имею.

— Значит, мы оба совершаем мистическое путешествие. Уже было совсем темно, когда пароход отошел от причала. Торговец антиквариатом неожиданно сказал:

— Я вспомнил, в Каире были армяне. Удивительный народ. У них есть одно выражение, наверное, вы слышали его. Они говорили, что армяне «оказались между молотом и наковальней».

У них есть поговорка: «Когда молот бьет слишком часто, то получается алмаз».

Прошло полтора дня, и мы встали на якорь в Лимасоле, где я сел на автобус до Никосии. Там я отправился искать Гаро Кехеяна, который, как я надеялся, сумеет помочь мне советом. Дело в том, что я намеревался возвратиться к армянским общинам в Сирии. Было два варианта: отправиться туда прямым путем на судне до Латании или добираться через Бейрут. В Бейруте проживало много армян, когда-то он был самым значительным городом диаспоры. Но, пока продолжалась война в Заливе, сильного желания направиться туда у меня не было. К тому же у меня не было ливанской визы. Правда, и сирийской визы у меня тоже не было: фактически у меня не было разрешения на въезд ни в одну из стран, которые я хотел бы посетить перед Арменией, как, впрочем, и в саму Армению.

Отчасти это объяснялось неразберихой из-за войны в Заливе и беспорядками в бывшем Советском Союзе. Но я воспринимал трудности сложившейся ситуации как своего рода испытание. Армяне исколесили эти районы последовательнее и усерднее, нежели любой другой народ. Они жили, постоянно разъезжая: в качестве торговцев, авантюристов или паломников, благодаря своей ловкости и предприимчивости, которых от них требовали обстоятельства. Сам факт, что армяне сохранили такую способность к быстрому передвижению и при этом выжили как отдельная нация, был чудом, которое я по-прежнему не мог понять. Когда наглухо закрывались границы между воюющими государствами — мамлюки и сельджуки, сельджуки и аббасиды, османы и сефевиды, сефевиды и моголы, — сеть общин армян-изгнанников объединяла их всех. Зачастую они служили единственным связующим звеном между боровшимися за власть династиями и доставляли послания, написанные на их собственном языке, словно зашифрованные. Из-за постоянной нестабильности в самой Армении тяготы странствующей жизни стали частью существования армянина, а границы и войны — будничной помехой. Мое путешествие должно было стать моим личным опытом такой жизни.

Гаро только плечами пожал, когда я спросил его, стоит ли мне ехать; на самом деле я уже принял решение. Гаро был знаком с ливанским консулом, он позвонил в консульство, чтобы поручиться за меня. Все, что от меня требуется, сказал консул, — это письмо от Британской верховной комиссии, которая снимет с них всякую ответственность. Я получил визу и забронировал через турбюро Гаро место на рейс до Бейрута. До отплытия у меня оставалось два дня — армянская система взаимовыручки уже доказывала свои возможности.

Гаро был не только агентом бюро путешествий. Он был еще и бразильским почетным консулом на Кипре, директором банка, занимался недвижимостью, был потенциальным издателем и официальным представителем-посредником в зарождающихся зарубежных связях Армянской Республики. Но с истинным энтузиазмом он занимался эзотерическими науками. У него была библиотека, заполненная мудростью древних, и датский дог по кличке Плато.

В Никосии, объяснил он мне, есть свой мистик — Строволосский Маг; не то чтобы он отдавал ему предпочтение перед другими, но послушать его, во всяком случае, стоило. Как раз на этой неделе он читает цикл лекций. Мы поехали через город в Строволос, небольшое местечко в пригороде Никосии. Дневная лекция проводилась в большом сарае, расположенном в тени садовых деревьев.

Группа немцев полностью заполнила помещение, остальные висели в открытом окне, старательно ловя каждое слово Мага. Лекцию он начал с психотерапии. Буквальное значение этого слова — «исцеление души». Но это неправильное толкование термина, объяснил Маг, потому что душа является той частью каждого из нас, которая никогда не болеет. Существуют другие явления — явления, широко распространенные во всем мире, — такие, как, например, сомнение или желание, они сгущаются вокруг души, вот тогда-то мы и болеем.

Маг присвоил себе титул жреца касты поклонников учения зороастризма и включил в свою доктрину элементы дуализма, который те исповедовали. Дуализм был объявлен ранней Церковью вне закона, точно так, как и многие другие полезные вещи, но он прижился в Армении. Постепенно это учение проникло в Западную Европу и послужило основой для великих средневековых ересей, таких, например, как альбигойство и катарсис.

Армянские изгнанники, вечные носители восточных философий, уверовали в эти учения и стали проповедовать их. Маг восседал, застегнутый на все пуговицы своего кардигана, и, разглагольствуя ласкающим слух голосом о привлекательности ересей, рассказывал о великой силе аутотерапии, о современных пороках, о мире… И вся эта мешанина перемалывалась кроткими немцами, которые сидели, закрыв глаза и вывернув руки ладонями вверх. Его американские поклонники, ставшие осмотрительнее с началом войны в Заливе, оказались не столь уж преданными. Они остались у себя дома и ограничились тем, что прислали комплект звукозаписывающей аппаратуры, жужжавшей и шепелявившей у ног Мага.

На протяжении полутора тысяч лет армяне спасались бегством на Кипр: еретики, бунтари, изгнанные князья и цари, поэты и монахи, уцелевшие от погромов, сироты. Однако для оказавшихся там, на Кипре, обстоятельства складывались ненамного лучше. Они становились свидетелями того, как остров переходил от одного правителя к другому: от аббасидов — к Византии, от Византии — к рыцарскому ордену тамплиеров, потом к французским крестоносцам, к Венецианской республике, к Османской империи, к Британии, от Британии — в объятия гражданской войны.

Если взглянуть на карту, то остров по очертаниям представится похожим на наковальню, а уж в тех, кто владел молотом, никогда недостатка не было.

Исключительно не повезло семейству Налчаджяна. В жаркий июньский полдень 1963 года Налчаджяны венчались в армянской церкви Никосии. Событие было примечательным. Налчаджян владел солидными процветающими фабриками в Фамагусте и Кирении, поэтому, когда новобрачные вышли из церкви, под кипарисами их радостно приветствовали собравшиеся армяне, желавшие им всяческих благ.

Миссис Налчаджян сохранила остатки своей восточной армянской красоты, а вот фабрики не сохранились. Я навестил ее в маленький квартире на втором этаже в греческой части города Никосия; у квартиры было очевидное преимущество — рядом находилась новая армянская церковь.

— Да, замечательное было венчание, — со вздохом сказала она, переворачивая страницы альбома со своими фотографиями. — Стрельба началась, когда уже шел прием гостей.

Услышав выстрелы, вардапет покинул гостей и поспешил вдоль пустынных улиц, чтобы запереть церковь. После этого богослужения в ней больше не проводились.

Миссис Налчаджян перевернула последнюю, пустую станицу альбома.

— Эта страница — для свадьбы моей дочери. Она помолвлена с врачом, армянином. Чудесный человек! Но он живет в Бейруте, а там все еще неспокойно.

— А церковь? — спросил я. — Что стало со старой церковью?

— Я не знаю. Одни говорят, что турки открыли в ней кафе, другие — что ее разрушили. Никто оттуда не приезжал…

На греческом контрольно-пропускном пункте я подписал несколько документов, и меня пропустили. Миновав пропускной пункт сил ООН, я пересек нейтральную полосу и подошел к турецкому контрольно-пропускному пункту. Там я подписал еще больше документов и заверил, что вернусь до наступления сумерек, когда граница закрывается на ночь.

В то время как после раздела греческий Кипр богатеет и на его дорогах тихо урчат немецкие машины, захваченная турками часть острова превратилась в захолустье. Эта часть Никосии напомнила мне сонный анатолийский город, где бродят овцы и усатые торговцы одеждой с рулонами ткани под мышкой. От прошлой жизни остались ржавеющие остовы «моррисов» и «хиллманов».

Разыскать церковь оказалось трудным делом. Виктория-стрит хорошо смотрелась на карте, но то была греческая карта, а турки все названия изменили. Спросить здесь у кого-то, как найти армянскую церковь, было еще бестактнее, чем сделать то же самое в Анатолии. Поэтому я бесцельно брел мимо лавок, торговавших фруктами, мимо заброшенных караван-сараев, литейных цехов и мастерских, прошелся вдоль идущей зигзагом Зеленой линии, пока не удалился немного в сторону от западной стены; тут я заметил остроконечный верх церковной колокольни.

На высокой калитке висел замок. Его стальные дужки были опутаны колючей проволокой. К калитке был кое-как примотан маленький круглый щит, символ победы, с изображением солдата, выпрыгивающего из красного с полумесяцем турецкого флага.

За калиткой можно было разглядеть внутренний дворик; вид у него был такой, будто там никто не бывал со дня свадьбы Налчаджяна. Погибли кипарисы, между плитами проросла сорная трава. Все свидетельствовало скорее о заброшенности, нежели о разрушениях.

И кафе в церкви не было. Она тоже была заброшена — стены ее заросли пучками травы. Еще одна армянская церковь разрушается… Я попытался проникнуть за ограду, но с другой стороны церкви проводились занятия по военной подготовке — все штурмовали грязь, щиты, веревочные сетки, окопчики. Когда некоторое время спустя я приехал в Фамагусту, чтобы узнать, в каком состоянии находится там церковь четырнадцатого века, то и там обнаружил, что по соседству идут военные занятия. И там были щиты, веревочные сетки и окопчики. У меня даже возникла мысль — не являются ли армянские церкви существенной частью военной подготовки в Турции.

На следующий день я уехал из Никосии, чтобы успеть на судно, отплывавшее в Бейрут. Ветер с моря продувал портовый город Ларнака. Чайки тщетно кружились над пустыми отелями. К доске, на которой обычно вывешивалось меню, было приколото письмо кипрской организации по туризму; скромно избегая упоминания о войне в Заливе, в нем говорилось: «Мы глубоко сожалеем о принятом туристическими агентами решении отозвать своих клиентов с Кипра. Здесь по-прежнему спокойно и безопасно, а условия для отдыха, как всегда, прекрасные».

В тот вечер на причале ко мне подошел ливанец, дожидавшийся судна из Франции, чтобы погрузить военные припасы. На подбородке у него виднелся шрам длиной в три дюйма.

А на самом деле их вроде вообще как бы не должно было существовать. Они должны были быть уничтожены, вычеркнуты из истории ужасами, которые они пережили. Но они выжили и остались не в виде скромной сноски к истории этого бурного региона, но как ее постоянный и своеобразный лейтмотив.

Из-за нависшей угрозы войны в Персидском заливе, развала Советского Союза и состояния опасной нестабильности в Восточной Европе время казалось самым подходящим для путешествия по армянской диаспоре и в саму Армению. И я стал готовиться к отъезду из Иерусалима.

В библиотеке армянского квартала прямо на стене можно прочитать высказывание американского писателя-армянина Уильяма Сарояна:

«Хотел бы я знать, найдется ль в мире сила, которая способна уничтожить этот народ, это малое племя скромных людей, чьи войны все отыграны и проиграны, чье государство полностью уничтожено, чья литература не прочитана, музыка не услышана, а на молитвы больше нет ответа.

Ну же, вперед! Уничтожьте Армению! Увидите, удастся ли это вам. Пошлите их в пустыню без пищи и воды. Сожгите их дома и церкви. А потом посмотрите, не окажется ли, что будут они смеяться, петь и снова возносить молитвы. Потому что если хотя бы двоим из них доведется встретиться в этом мире, увидите — они создадут новую Армению».

Заинтригованный словами Сарояна о новой Армении и одержимый поисками остатков старой, я покинул стены монастыря в сырой декабрьский вечер. Путь мой лежал в Венецию. В этом городе вот уже более восьмисот лет существовала армянская община.

I

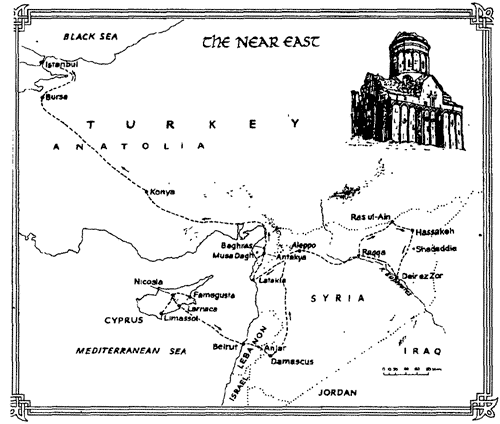

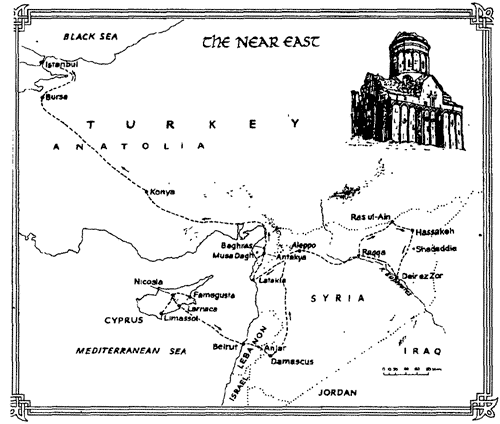

Ближний Восток

Они выбрали Злую Мысль и поспешили приобщиться к Злому Делу.

«Гат» Зороастра, йасна 303, в которой Искуситель обманом заставляет Бога позволить Злому Духу овладеть человеком

1

Был долог поиск мой —

Познать хотел я Замысел,

Чтоб размотать запутанный

Клубок истории и самого себя

И эти песнопения понять…

Теперь я нашел его —

Не на страницах мифов,

Собранных в библиотеках

(Их в равной степени ни принимать,

Ни отвергать не стану).

Он не в легендах уж наверняка,

Он в настоящем. Замысел — это

Земля сегодняшнего дня.

Уолт Уитмен

В Венеции было холодно. Небольшие островки льда кое-где плавали в каналах; их медленно сносило течением в лагуну, словно разбухший в воде бумажный сор. На улицах никто не задерживался, площади были пусты. Причиной тому был не только холод. С балкона палаццо на Большом канале студенты свесили стяги с надписями «Нет войне!», «Нет катастрофе!». Катастрофой для венецианцев было то обстоятельство, что война в Заливе отпугивала туристов. Я оказался там чуть ли не единственным.

Школа Мурад-Рафаэлян оказалась единственной в Венеции армянской школой для детей армянской общины. Ее директор больше похож на итальянца, чем на армянина, — носит красные носки и даже походка его типично итальянская. Я встретил его, когда он торопливо выходил из школы.

— Пожалуйста, — взмолился он, — подождите меня в школе! Моя машина сломалась прямо посередине дороги.

— Ваша машина?! В Венеции?! — Но его уже и след простыл.

Я толкнул незапертую тяжелую дубовую дверь и вошел в вестибюль. Стены его были отделаны панелями. Яркие солнечные лучи падали на плиты, а из окна виднелся небольшой внутренний двор. Не было заметно, что здесь кто-то обитает. Наверху тоже никого не оказалось — голые полы и гулкие пустые коридоры. Здание больше напоминало опустевший дворец, нежели школу. Только стены и потолок, украшенные вычурной лепниной с позолотой и помпезными, фривольными росписями, казались там живыми. Даже чересчур живыми, если быть точным. Бессонная ночь, проведенная в поезде, и созерцание барокко в столь ранний час привели меня в отвратительное состояние. Я выбрал окно, из которого открывался вид на канал, и стал смотреть, как солнечный свет переливается на его поверхности, покрытой тонкой пленкой льда.

Армяне обосновались в Венеции давно. Еще в двенадцатом веке, когда она была сильным государством, они уже жили здесь. Об их врожденной способности к новаторству (талант вечно гонимых) свидетельствует историческая хроника республики.

Акоп Мегапарт открыл в 1514 году типографию и издал первую печатную книгу на армянском языке, в этот же период Антон Сурян, Антон-Армянин, строил морские суда. Дважды его изобретения спасали Венецию, в первый раз — с помощью фрегата, чьи пушки, установленные по всей ширине судна, определили победу в битве при Лепанто; во второй раз — с помощью спасательного судна, которое очистило лагуну от веками копившихся здесь останков погибших кораблей. Но за последние годы армянская община поредела, мало кто остался там. Большинство старинных фамилий перебралось в Милан.

Вернулся директор и проводил меня в свой кабинет с очень высоким потолком. Стены кабинета были выкрашены в скромный однотонный цвет и увешаны иконами армянских изгнанников — уже знакомыми мне видами Арарата и большими цветными гравюрами полуразрушенных церквей, одиноко стоящих в безлюдье гор Западной Армении, старой Армении, Армении турецкой.

— Да, — вздохнув, сказал директор, — не так много нас здесь осталось. Понимаете, быть армянином… это постоянная тяжелая работа. — Он широко развел руки и склонял голову то в сторону одной, то в сторону другой. — Здесь… там… Бьюсь, чтобы не отстать от своего брата в Сирии и Египте, в Америке и в Персии. Если я расслаблюсь хоть на минуту, все пропало!

Руки его упали, хлопнув по бедрам.

— Понимаете? — Он схватился за телефонную трубку и попытался найти автомеханика.

Водить машину в Венеции, видимо, тоже постоянная тяжелая работа, поэтому я поблагодарил его и снова вышел на морозные улицы.

Я позвонил отцу Левону Зекияну, и мы договорились с ним встретиться в маленьком кафе неподалеку от церкви Сан-Рокко. В Венеции отец Левой руководил работами по изучению армянской истории. Он оказался человеком высокого роста, выделявшимся яркой индивидуальностью портновского искусства. Мне рассказали о нем в Иерусалиме, к тому же я часто встречал его имя в различных научных статьях. Им написано огромное количество работ, причем на разных языках, а его подстрочными примечаниями всегда пестрят разные рукописи.

К самому мелкому эпизоду из армянской истории он относится ревностно, поэтому беседа с ним охватывала все века, но его не смущал столь широкий временной размах. Когда я задал ему глобальный вопрос: «Что помогает армянам оставаться армянами?» — он, почти не задумываясь, ответил мне:

— В общем, причиной является одна-единственная идея. А ключом к ней служит письменность. Наш Месроп Маштоц был величайшим политическим мыслителем. В пятом веке он изобрел алфавит, осознав, что Армения как держава обречена. Раз армянам суждено выжить, не имея собственной территории, они должны иметь общую идею, нечто, что будет принадлежать только им. Письменность является воплощением такой идеи.

— А что же это за идея?

— О, ее невозможно так просто сформулировать, если вам повезет, то вы придете к частичному пониманию ее. — Он отпил глоток вина и улыбнулся. — Наш поэт Севак назвал ее коротко: Арарат.

Арарат… да, конечно. Арарат эхом звучит во всем, что связано с армянскими делами, словно песенный рефрен. Это слово звучит в названиях журналов и газет, со страниц армянских книг, в названиях армянских фирм, с вывесок ресторанов; в Соединенных Штатах существует армянская кредитная карточка под названием «Арарат», в Калифорнии даже есть частная клиника «Арарат». Национальная футбольная команда называется «Арарат», а изображение профиля двуглавой горы, по моим впечатлениям, присутствует в каждом армянском доме. Я понял, что это символ, сияющий через турецкую границу, словно путеводная звезда современной Армении. Но идея, о которой говорил отец Левон, включала в себя не только это, а что-то еще, значительно большее. Я начал воспринимать эту гору как нечто таинственное, как объект религиозного поклонения, как символ сохранности духовного прошлого.

Осип Мандельштам, прожив в Армении несколько месяцев, тоже начал ощущать на себе специфическую притягательность соседства Арарата: «Я развил в себе шестое чувство — имя ему „Арарат“: чувство привязанности к горе. Теперь, куда бы ни занесла меня судьба, это чувство будет жить во мне и останется со мной навсегда».

Я тоже видел гору Арарат, только с турецкой стороны. Вид ее не оставил в моей душе особого следа. Возможно, мне нужно дождаться и увидеть ее со стороны Армении.

Я расстался с отцом Левоном на площади Святого Марка, сел в лодку и поплыл через лагуну к острову Святого Лазаря. Был полдень, свежий воздух бодрил и поражал удивительной прозрачностью. Кроме меня, в лодке находилось всего два пассажира; один из них оказался армянским монахом. Более двух с половиной столетий на острове существует армянский монастырь. Теперь это — одна из крупнейших сокровищниц армянской культуры, библиотека монастыря насчитывает тысячи манускриптов — множество страниц письменности Месропа.

Монах, приплывший вместе со мной, передал меня на попечение другого монаха, с которым я совершил экскурсию по монастырю. Поднимаясь по ступенькам лестницы в музей, он спросил меня, какие новости в иерусалимском монастыре. Я начал рассказывать ему обо всем, что узнал там, — о новом патриархе и о епископах, о старослужащих святых мест, но вдруг заметил, что он утратил интерес к моему рассказу: они были членами братства Святого Иакова, а он принадлежал к братству мхитаристов — совершенно другому ордену.

Хотя, с другой стороны, музей Святого Лазаря олицетворял собой завет потомкам хранить единство диаспоры. Каждый экспонат, доставленный сюда посвященными паломниками, — это еще одна точка на армянской карте. Музей напоминал коллекцию много попутешествовавшего филантропа викторианской эпохи. Под потолочными росписями Тьеполо рядом покоились персидская керамика, блюда и кувшины из Кутахии; была там слоновая кость: экспонаты из Тадж-Махала, филигранной работы шары (семь штук, которые вкладываются один в другой наподобие русских матрешек), ручное серебряное распятие из Эфиопии, миниатюры из Санкт-Петербурга, марки, кредитные билеты, меч крестоносца, посмертная маска сына Наполеона, выполненная Кановой, манускрипт из Бирмы, выполненный в манере письма бустрофедон, в котором на языке пали описаны обряды посвящения в буддийские монахи, и мумия. В 1925 году министр иностранных дел Египта, армянин, привез эту мумию вместе с экзотическим котом. Мумия была любимым экспонатом монаха.

Он повел меня из главной галереи в комнату, заставленную клеенчатыми корешками книг английской классики. Здесь же, над дверью, висел и портрет лорда Байрона. В течение зимы 1816 года по нескольку раз в неделю Байрон пересекал лагуну, навещая монахов острова Святого Лазаря.

Армения очаровывала Байрона все больше по мере того, как он открывал ее для себя, обнаружив, помимо прочего, что Рай на Земле, вероятно, находился именно в Армении.

«Их страна, — писал он, — должно быть, навсегда останется самой интересной на земном шаре».

В этой комнате Байрон делал успехи в изучении армянского языка. Его письма свидетельствуют: «По утрам я уплываю в своей гондоле, чтобы брать у монахов уроки армянского языка, который дается мне с трудом… мой ум жаждал освобождения с помощью тяжелой нагрузки… Это оказалось самым трудным, что мне удалось найти… алфавит — битва при Ватерлоо». В самой Венеции его занятия были полегче: «…дама, к счастью для меня, оказалась более доступной, чем этот язык…» Через несколько месяцев его визиты в монастырь Святого Лазаря постепенно прекратились.

На следующий день, перед отъездом из Венеции, я позвонил на Кипр, чтобы предупредить о своем приезде Гаро Кехеяна, армянина, с которым меня познакомили в Иерусалиме; я сообщил, что планирую прибыть в Никосию через несколько дней.

Переходя через мост Риальто в тот вечер, я заметил, что Большой канал начинает замерзать. Из Триеста отправлялся ночной поезд в Югославию. За ночь его сильно облепило снегом, а в Белграде кондуктор, ковыляя вдоль пути, прогревал буксы с помощью горелки. Поезд еле сдвинулся с места и поехал дальше на юг, через Сербию, мимо безлюдных долин и молчаливых лесов под покровом низко висевших набухших облаков. День пролетел незаметно за созерцанием мелькавших за окном картин: вот человек с ружьем на замерзшем пруду, теплое дыхание лошади на морозе у шлагбаума переезда; желтая свинья, барахтающаяся в снегу…

В Пирее, куда мы прибыли на следующий день, было уже теплее. В порту стояло судно из Одессы, по всему периметру причала выстроились украинцы. Возле их ног лежали груды китайской посуды, глиняных кукол, ножей, вилок и банок с икрой. Я купил бутылку армянского коньяка у строгой на вид русской женщины и прошел мимо других, у которых на лице была улыбка и усталые голубые глаза; возле их ног не было товаров, они готовы были ехать за твердой валютой к черту на рога.

Пароход, отплывавший на Кипр, был практически пуст. Компания из шести человек, собравшаяся в общем холле, была как на подбор, словно из плохого анекдота: еврей, священник, лондонский таксист и эстрадный артист из греческого кабаре.

Православный священник уселся у телевизора смотреть развлекательную программу; таксист беседовал с «артистом», понося последними словами Саддама Хусейна. Я взял свою бутылку и подсел к еврею с черными смеющимися глазами и волосами до плеч. Еврей занимался антиквариатом. Он отправился в путь, чтобы сочетаться браком с девушкой, с которой еще не был знаком. Приятель из Литвы прислал ему ее фотографию, и теперь они должны были встретиться в одном из отелей на Кипре, пройти все формальности и отправиться назад в Хайфу.

— Можешь считать меня дураком, — сказал он. — А мне это по душе.

Я выпил за его невесту, он спросил меня, что я собираюсь делать на Кипре.

— Я держу свой путь в Армению.

— В Армению? А что ты там забыл?

— Понятия не имею.

— Значит, мы оба совершаем мистическое путешествие. Уже было совсем темно, когда пароход отошел от причала. Торговец антиквариатом неожиданно сказал:

— Я вспомнил, в Каире были армяне. Удивительный народ. У них есть одно выражение, наверное, вы слышали его. Они говорили, что армяне «оказались между молотом и наковальней».

У них есть поговорка: «Когда молот бьет слишком часто, то получается алмаз».

Прошло полтора дня, и мы встали на якорь в Лимасоле, где я сел на автобус до Никосии. Там я отправился искать Гаро Кехеяна, который, как я надеялся, сумеет помочь мне советом. Дело в том, что я намеревался возвратиться к армянским общинам в Сирии. Было два варианта: отправиться туда прямым путем на судне до Латании или добираться через Бейрут. В Бейруте проживало много армян, когда-то он был самым значительным городом диаспоры. Но, пока продолжалась война в Заливе, сильного желания направиться туда у меня не было. К тому же у меня не было ливанской визы. Правда, и сирийской визы у меня тоже не было: фактически у меня не было разрешения на въезд ни в одну из стран, которые я хотел бы посетить перед Арменией, как, впрочем, и в саму Армению.

Отчасти это объяснялось неразберихой из-за войны в Заливе и беспорядками в бывшем Советском Союзе. Но я воспринимал трудности сложившейся ситуации как своего рода испытание. Армяне исколесили эти районы последовательнее и усерднее, нежели любой другой народ. Они жили, постоянно разъезжая: в качестве торговцев, авантюристов или паломников, благодаря своей ловкости и предприимчивости, которых от них требовали обстоятельства. Сам факт, что армяне сохранили такую способность к быстрому передвижению и при этом выжили как отдельная нация, был чудом, которое я по-прежнему не мог понять. Когда наглухо закрывались границы между воюющими государствами — мамлюки и сельджуки, сельджуки и аббасиды, османы и сефевиды, сефевиды и моголы, — сеть общин армян-изгнанников объединяла их всех. Зачастую они служили единственным связующим звеном между боровшимися за власть династиями и доставляли послания, написанные на их собственном языке, словно зашифрованные. Из-за постоянной нестабильности в самой Армении тяготы странствующей жизни стали частью существования армянина, а границы и войны — будничной помехой. Мое путешествие должно было стать моим личным опытом такой жизни.

Гаро только плечами пожал, когда я спросил его, стоит ли мне ехать; на самом деле я уже принял решение. Гаро был знаком с ливанским консулом, он позвонил в консульство, чтобы поручиться за меня. Все, что от меня требуется, сказал консул, — это письмо от Британской верховной комиссии, которая снимет с них всякую ответственность. Я получил визу и забронировал через турбюро Гаро место на рейс до Бейрута. До отплытия у меня оставалось два дня — армянская система взаимовыручки уже доказывала свои возможности.

Гаро был не только агентом бюро путешествий. Он был еще и бразильским почетным консулом на Кипре, директором банка, занимался недвижимостью, был потенциальным издателем и официальным представителем-посредником в зарождающихся зарубежных связях Армянской Республики. Но с истинным энтузиазмом он занимался эзотерическими науками. У него была библиотека, заполненная мудростью древних, и датский дог по кличке Плато.

В Никосии, объяснил он мне, есть свой мистик — Строволосский Маг; не то чтобы он отдавал ему предпочтение перед другими, но послушать его, во всяком случае, стоило. Как раз на этой неделе он читает цикл лекций. Мы поехали через город в Строволос, небольшое местечко в пригороде Никосии. Дневная лекция проводилась в большом сарае, расположенном в тени садовых деревьев.

Группа немцев полностью заполнила помещение, остальные висели в открытом окне, старательно ловя каждое слово Мага. Лекцию он начал с психотерапии. Буквальное значение этого слова — «исцеление души». Но это неправильное толкование термина, объяснил Маг, потому что душа является той частью каждого из нас, которая никогда не болеет. Существуют другие явления — явления, широко распространенные во всем мире, — такие, как, например, сомнение или желание, они сгущаются вокруг души, вот тогда-то мы и болеем.

Маг присвоил себе титул жреца касты поклонников учения зороастризма и включил в свою доктрину элементы дуализма, который те исповедовали. Дуализм был объявлен ранней Церковью вне закона, точно так, как и многие другие полезные вещи, но он прижился в Армении. Постепенно это учение проникло в Западную Европу и послужило основой для великих средневековых ересей, таких, например, как альбигойство и катарсис.

Армянские изгнанники, вечные носители восточных философий, уверовали в эти учения и стали проповедовать их. Маг восседал, застегнутый на все пуговицы своего кардигана, и, разглагольствуя ласкающим слух голосом о привлекательности ересей, рассказывал о великой силе аутотерапии, о современных пороках, о мире… И вся эта мешанина перемалывалась кроткими немцами, которые сидели, закрыв глаза и вывернув руки ладонями вверх. Его американские поклонники, ставшие осмотрительнее с началом войны в Заливе, оказались не столь уж преданными. Они остались у себя дома и ограничились тем, что прислали комплект звукозаписывающей аппаратуры, жужжавшей и шепелявившей у ног Мага.

На протяжении полутора тысяч лет армяне спасались бегством на Кипр: еретики, бунтари, изгнанные князья и цари, поэты и монахи, уцелевшие от погромов, сироты. Однако для оказавшихся там, на Кипре, обстоятельства складывались ненамного лучше. Они становились свидетелями того, как остров переходил от одного правителя к другому: от аббасидов — к Византии, от Византии — к рыцарскому ордену тамплиеров, потом к французским крестоносцам, к Венецианской республике, к Османской империи, к Британии, от Британии — в объятия гражданской войны.

Если взглянуть на карту, то остров по очертаниям представится похожим на наковальню, а уж в тех, кто владел молотом, никогда недостатка не было.

Исключительно не повезло семейству Налчаджяна. В жаркий июньский полдень 1963 года Налчаджяны венчались в армянской церкви Никосии. Событие было примечательным. Налчаджян владел солидными процветающими фабриками в Фамагусте и Кирении, поэтому, когда новобрачные вышли из церкви, под кипарисами их радостно приветствовали собравшиеся армяне, желавшие им всяческих благ.

Миссис Налчаджян сохранила остатки своей восточной армянской красоты, а вот фабрики не сохранились. Я навестил ее в маленький квартире на втором этаже в греческой части города Никосия; у квартиры было очевидное преимущество — рядом находилась новая армянская церковь.

— Да, замечательное было венчание, — со вздохом сказала она, переворачивая страницы альбома со своими фотографиями. — Стрельба началась, когда уже шел прием гостей.

Услышав выстрелы, вардапет покинул гостей и поспешил вдоль пустынных улиц, чтобы запереть церковь. После этого богослужения в ней больше не проводились.

Миссис Налчаджян перевернула последнюю, пустую станицу альбома.

— Эта страница — для свадьбы моей дочери. Она помолвлена с врачом, армянином. Чудесный человек! Но он живет в Бейруте, а там все еще неспокойно.

— А церковь? — спросил я. — Что стало со старой церковью?

— Я не знаю. Одни говорят, что турки открыли в ней кафе, другие — что ее разрушили. Никто оттуда не приезжал…

На греческом контрольно-пропускном пункте я подписал несколько документов, и меня пропустили. Миновав пропускной пункт сил ООН, я пересек нейтральную полосу и подошел к турецкому контрольно-пропускному пункту. Там я подписал еще больше документов и заверил, что вернусь до наступления сумерек, когда граница закрывается на ночь.

В то время как после раздела греческий Кипр богатеет и на его дорогах тихо урчат немецкие машины, захваченная турками часть острова превратилась в захолустье. Эта часть Никосии напомнила мне сонный анатолийский город, где бродят овцы и усатые торговцы одеждой с рулонами ткани под мышкой. От прошлой жизни остались ржавеющие остовы «моррисов» и «хиллманов».

Разыскать церковь оказалось трудным делом. Виктория-стрит хорошо смотрелась на карте, но то была греческая карта, а турки все названия изменили. Спросить здесь у кого-то, как найти армянскую церковь, было еще бестактнее, чем сделать то же самое в Анатолии. Поэтому я бесцельно брел мимо лавок, торговавших фруктами, мимо заброшенных караван-сараев, литейных цехов и мастерских, прошелся вдоль идущей зигзагом Зеленой линии, пока не удалился немного в сторону от западной стены; тут я заметил остроконечный верх церковной колокольни.

На высокой калитке висел замок. Его стальные дужки были опутаны колючей проволокой. К калитке был кое-как примотан маленький круглый щит, символ победы, с изображением солдата, выпрыгивающего из красного с полумесяцем турецкого флага.

За калиткой можно было разглядеть внутренний дворик; вид у него был такой, будто там никто не бывал со дня свадьбы Налчаджяна. Погибли кипарисы, между плитами проросла сорная трава. Все свидетельствовало скорее о заброшенности, нежели о разрушениях.

И кафе в церкви не было. Она тоже была заброшена — стены ее заросли пучками травы. Еще одна армянская церковь разрушается… Я попытался проникнуть за ограду, но с другой стороны церкви проводились занятия по военной подготовке — все штурмовали грязь, щиты, веревочные сетки, окопчики. Когда некоторое время спустя я приехал в Фамагусту, чтобы узнать, в каком состоянии находится там церковь четырнадцатого века, то и там обнаружил, что по соседству идут военные занятия. И там были щиты, веревочные сетки и окопчики. У меня даже возникла мысль — не являются ли армянские церкви существенной частью военной подготовки в Турции.

На следующий день я уехал из Никосии, чтобы успеть на судно, отплывавшее в Бейрут. Ветер с моря продувал портовый город Ларнака. Чайки тщетно кружились над пустыми отелями. К доске, на которой обычно вывешивалось меню, было приколото письмо кипрской организации по туризму; скромно избегая упоминания о войне в Заливе, в нем говорилось: «Мы глубоко сожалеем о принятом туристическими агентами решении отозвать своих клиентов с Кипра. Здесь по-прежнему спокойно и безопасно, а условия для отдыха, как всегда, прекрасные».

В тот вечер на причале ко мне подошел ливанец, дожидавшийся судна из Франции, чтобы погрузить военные припасы. На подбородке у него виднелся шрам длиной в три дюйма.