— А мать отчего не пришла?

— Недавно померла! — ответил Маркушка.

— Кто ж у тебя здесь родные, кроме отца?

— Я у дяденьки живу.

— Значит, мы с Маркушкой хоть и не сродственники, а, слава богу, довольны друг другом! — вступился Бугай.

— Отправил бы ты его из города. Мало ли что случится.

— Уж я отговаривал. И один раненый офицер звал к себе в деревню. Упрямый мой Маркушка! Не согласен.

— Я с ним останусь, барыня! — решительно сказал Маркушка.

И прибавил:

— Где же тятька?.. Дозвольте, добрая барыня…

— Ишь ты… милый! — сердечно вырвалось у сестры.

— И вот вино…

— Можно. Идите за мной.

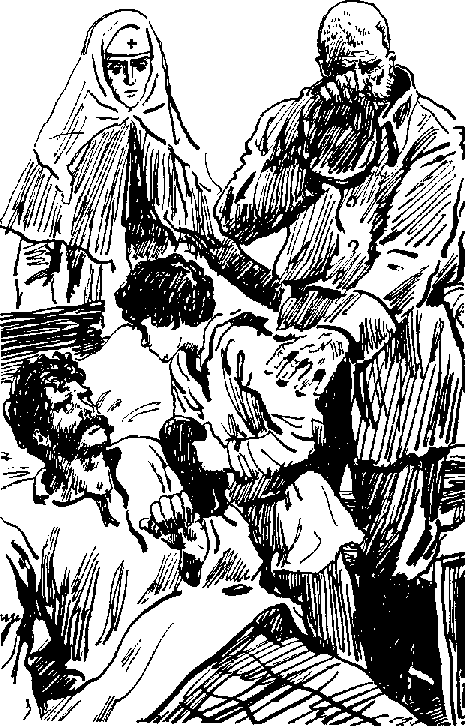

Сестра, по всему видно женщина из общества, словно плывущей походкой, пошла между койками.

Раненые то и дело звали сестру… То напиться, то поправить подушку, то подержать голову.

Она участливо-кротко говорила:

— Сию минуту. Приду, матросик…

И останавливалась у раненых на ближних койках, поправляла подушки, говорила несколько слов и шла дальше…

Наконец она остановилась у койки, где лежал Игнат Ткаченко, и, нагнувшись к его осунувшемуся, землистому и пылающему лицу, тихо сказала:

— Гости пришли…

Глаза матроса оживились радостью, когда он увидал Маркушку и Бугая.

— Ишь ведь Маркушка… Разыскал отца… Молодца мальчонка…

Матрос говорил, стараясь бодриться и не показать, как ему худо. И он выпростал из-под одеяла руку, сжал руку Маркушки и, не выпуская ее, жадно, скорбно и любовно смотрел на сына.

И Маркушке казалось, что отец не так опасен и будет жить.

— Счастливый мичман приказал вам кланяться и посылает вина. Хорошо, говорит, для поправки…

— Хочешь, Игнат? Сестра позволила, — спросил Бугай.

Сестра уже поднесла к спекшимся губам матроса рюмку вина.

Он отпил немного и, любуясь Маркушкой, горделиво сказал сестре:

— Какой у меня Маркушка, сестрица!..

— Славный у тебя сын, Игнат! — промолвила сестра и пошла к призывавшим ее страдальцам.

А Игнат сказал Бугаю:

— Спасибо тебе… Береги сироту… У сестры мои три карбованца… Так для Маркушки…

— Будь спокоен за Маркушку… Сберегу мальчонку…

— Мне не надо… Вам пригодятся деньги, тятька.

Игнат попробовал улыбнуться, но вместо улыбки на его лице пробежала страдальческая гримаса.

— Дюже болит? — спросил Маркушка.

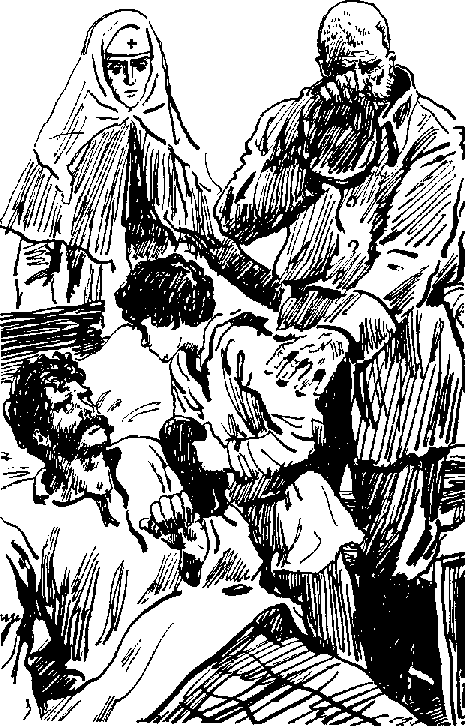

— Не очень… Пройдет… Прощай, Маркушка… Прощай, Бугай… А я, я… Что-то в глазах… Мутится… Где ты, Маркушка… Маркушка?..

— Я здесь, здесь, тятька!..

Но тускневшие глаза, казалось, не видели никого. Из груди его вырывались стоны.

— Тятька! Я здесь! — крикнул в ужасе Маркушка.

— Не замай… Он заснуть хочет! — сказал Бугай, утирая слезы.

— Ступай домой, Маркушка! — ласково промолвила подошедшая сестра. — Он… скоро перестанет мучиться…

Маркушка, казалось, понял и припал к холодевшей руке отца.

Через минуту Бугай увел Маркушку из палаты. Они вышли из госпиталя и сели в ялик.

Ночь была прекрасная. Луна бесстрастно смотрела сверху. Маркушка, вдыхая полной грудью чудный воздух, правил рулем, тоскливый и потрясенный.

— Недавно померла! — ответил Маркушка.

— Кто ж у тебя здесь родные, кроме отца?

— Я у дяденьки живу.

— Значит, мы с Маркушкой хоть и не сродственники, а, слава богу, довольны друг другом! — вступился Бугай.

— Отправил бы ты его из города. Мало ли что случится.

— Уж я отговаривал. И один раненый офицер звал к себе в деревню. Упрямый мой Маркушка! Не согласен.

— Я с ним останусь, барыня! — решительно сказал Маркушка.

И прибавил:

— Где же тятька?.. Дозвольте, добрая барыня…

— Ишь ты… милый! — сердечно вырвалось у сестры.

— И вот вино…

— Можно. Идите за мной.

Сестра, по всему видно женщина из общества, словно плывущей походкой, пошла между койками.

Раненые то и дело звали сестру… То напиться, то поправить подушку, то подержать голову.

Она участливо-кротко говорила:

— Сию минуту. Приду, матросик…

И останавливалась у раненых на ближних койках, поправляла подушки, говорила несколько слов и шла дальше…

Наконец она остановилась у койки, где лежал Игнат Ткаченко, и, нагнувшись к его осунувшемуся, землистому и пылающему лицу, тихо сказала:

— Гости пришли…

Глаза матроса оживились радостью, когда он увидал Маркушку и Бугая.

— Ишь ведь Маркушка… Разыскал отца… Молодца мальчонка…

Матрос говорил, стараясь бодриться и не показать, как ему худо. И он выпростал из-под одеяла руку, сжал руку Маркушки и, не выпуская ее, жадно, скорбно и любовно смотрел на сына.

И Маркушке казалось, что отец не так опасен и будет жить.

— Счастливый мичман приказал вам кланяться и посылает вина. Хорошо, говорит, для поправки…

— Хочешь, Игнат? Сестра позволила, — спросил Бугай.

Сестра уже поднесла к спекшимся губам матроса рюмку вина.

Он отпил немного и, любуясь Маркушкой, горделиво сказал сестре:

— Какой у меня Маркушка, сестрица!..

— Славный у тебя сын, Игнат! — промолвила сестра и пошла к призывавшим ее страдальцам.

А Игнат сказал Бугаю:

— Спасибо тебе… Береги сироту… У сестры мои три карбованца… Так для Маркушки…

— Будь спокоен за Маркушку… Сберегу мальчонку…

— Мне не надо… Вам пригодятся деньги, тятька.

Игнат попробовал улыбнуться, но вместо улыбки на его лице пробежала страдальческая гримаса.

— Дюже болит? — спросил Маркушка.

— Не очень… Пройдет… Прощай, Маркушка… Прощай, Бугай… А я, я… Что-то в глазах… Мутится… Где ты, Маркушка… Маркушка?..

— Я здесь, здесь, тятька!..

Но тускневшие глаза, казалось, не видели никого. Из груди его вырывались стоны.

— Тятька! Я здесь! — крикнул в ужасе Маркушка.

— Не замай… Он заснуть хочет! — сказал Бугай, утирая слезы.

— Ступай домой, Маркушка! — ласково промолвила подошедшая сестра. — Он… скоро перестанет мучиться…

Маркушка, казалось, понял и припал к холодевшей руке отца.

Через минуту Бугай увел Маркушку из палаты. Они вышли из госпиталя и сели в ялик.

Ночь была прекрасная. Луна бесстрастно смотрела сверху. Маркушка, вдыхая полной грудью чудный воздух, правил рулем, тоскливый и потрясенный.

II

Только забрезжило перед рассветом, как Маркушка поднялся, осторожно оделся, чтоб не будить Бугая, и со всех ног бросился на Северную сторону и переправился на ялике к госпиталю.

Опять полная ранеными приемная. Опять смрадный воздух в полутемной палате. Опять, словно привидение, ходит между койками та самая сестра, которую видел вчера мальчик. Только она казалась совсем старая, осунувшаяся, истомленная после бессонной ночи.

Приход Маркушки удивил сестру милосердия. Удивил и в то же время умилил ее.

Он уже был у койки, где вчера лежал отец, но вместо него лежал другой, с такими же потухающими глазами на измученном, мертвенном, обросшем волосами лице и так же, как и отец, шептавший что-то губами, и из его груди вырывались стоны ужасного страдания.

Сестра уже была около Маркушки.

— Умер? — спросил мальчик.

— Умер! — ответила сестра.

И прибавила:

— Скоро после того, как ты простился с ним… И умер героем, мой хороший мальчик.

Но то, что отец умер героем, не особенно утешило Маркушку.

— Можно посмотреть на тятьку?.. — глотая слезы, возбужденно спросил он.

— Его уже увезли и похоронили на братской могиле на Северной стороне…

Мальчик на секунду сдерживался. И наконец у него вырвался крик отчаяния:

— И зачем это люди убивают друг друга… Зачем?

— Милый… Уходи скорей домой… Светает… Начнется бомбардировка… Здесь долетают снаряды…

— Пусть и меня убьет!..

— Тебе жить надо, мальчик. Где ты живешь?..

— С дяденькой Бугаем.

— А он чем занимается?

— Яличник! — не без достоинства произнес Маркушка.

— А ты?

— Рулевым у дяденьки на ялике! — еще горделивее сказал мальчик.

— Ишь ведь ты какой молодец! Тебе сколько лет?

— Двенадцатый!

Решительно Маркушка особенно понравился сестре, как и вообще многим, которые несколько знакомились с ним.

И она раздумчиво проговорила:

— А все-таки тебя надо лучше устроить, Маркуша!

— Уж чего лучше быть рулевым… Я хотел было на баксион, где убили тятьку, так тятька не велел и дяденька не пущает!

— Еще бы… Зачем тебе идти на смерть… Не надо… Не надо! — взволнованно произнесла сестра.

— Зря убьют… А то искалечат, как меня! — раздался вдруг раздраженный голос с койки. — Не ходи на баксион…

— То-то… надо жить. Ты грамотный?

— Вовсе мало. Самоучкой…

— А ежели тебя обучить… многое узнаешь… И тебе будет жить лучше… Я тебя еще повидаю! — решительно сказала сестра, принявшая близко к своему доброму сердцу судьбу Маркушки. — Где ялик Бугая?

— На перевозе около Графской.

— А я буду близко… Скоро госпиталь будет в морском собрании у Графской…

— А я никуда не уеду от дяденьки! — вызывающе ответил Маркушка. — И сам научусь грамоте, если захочу… Меня никто не смеет отнимать от дяденьки…

— Да я и не думаю… Ну, ступай, Маркушка… Только вперед возьми у меня вещи отца… Он велел их передать твоему другу Бугаю для тебя… Пойдем.

Сестра провела Маркушку в свою маленькую комнату во дворе госпиталя.

Комната была полна разными свертками, мешочками и маленькими сундучками последних умерших в ее палате и просивших сестру исполнить их последнюю волю.

В углу была кровать, умывальник и стол. Портрет какого-то красивого офицера висел над кроватью.

Сестра отыскала сверток с пришпиленной к нему бумажкой, на которой было написано рукою той же доброй женщины — от кого и кому сверток и что в нем находится, и, прочитав список, показала Маркушке три серебряные рубля, старый матросский нож, крест покойной жены, шейный платок и две ситцевые рубахи и, снова завернув все вещи, передала Маркушке. Передала и бутылку вина и проговорила:

— Бугай выпьет. А ты смотри, Маркушка, через бухту к Графской переезжай, а не через Корабельную… Начнется бомбардировка, там опасно. До свидания, славный мальчик! — прибавила сестра и крепко пожала руку Маркушке.

— Спасибо вам, добрая барыня, — промолвил Маркушка…

И, взглянув на ее истомленное лицо, прибавил:

— А вам надо отдохнуть… Изморились-то за ночь…

— В восемь уйду с дежурства и высплюсь…

— То-то. И тяжелая ваша служба, милосердная барыня… Я не пошел бы на такую службу… Тяжко смотреть… А уж на тятьку…

Он вдруг почувствовал себя бесконечно виноватым, что болтал и словно бы забыл отца…

И, сдерживая подступавшие слезы, вышел из комнаты.

Уже рассвело, когда Маркушка дошел до бухты. И только что он сел в ялик, идущий к Графской, как загрохотали выстрелы… Несколько ядер упало недалеко от ялика…

— Ишь ты… Опять народ бьют! — проворчал яличник, принаваливаясь на весла… — А ты, Бугайкин рулевой, чего ревешь?

— Отца убило! — резко вымолвил Маркушка.

— То-то и есть. Много сирот останется! — сердито заметил яличник.

Грохот выстрелов усиливался. Скоро облака порохового дыма скрыли от глаз часть оборонительной линии и окрестностей Севастополя.

На пристани яличники еще не собрались, и Маркушка побежал домой.

Опять полная ранеными приемная. Опять смрадный воздух в полутемной палате. Опять, словно привидение, ходит между койками та самая сестра, которую видел вчера мальчик. Только она казалась совсем старая, осунувшаяся, истомленная после бессонной ночи.

Приход Маркушки удивил сестру милосердия. Удивил и в то же время умилил ее.

Он уже был у койки, где вчера лежал отец, но вместо него лежал другой, с такими же потухающими глазами на измученном, мертвенном, обросшем волосами лице и так же, как и отец, шептавший что-то губами, и из его груди вырывались стоны ужасного страдания.

Сестра уже была около Маркушки.

— Умер? — спросил мальчик.

— Умер! — ответила сестра.

И прибавила:

— Скоро после того, как ты простился с ним… И умер героем, мой хороший мальчик.

Но то, что отец умер героем, не особенно утешило Маркушку.

— Можно посмотреть на тятьку?.. — глотая слезы, возбужденно спросил он.

— Его уже увезли и похоронили на братской могиле на Северной стороне…

Мальчик на секунду сдерживался. И наконец у него вырвался крик отчаяния:

— И зачем это люди убивают друг друга… Зачем?

— Милый… Уходи скорей домой… Светает… Начнется бомбардировка… Здесь долетают снаряды…

— Пусть и меня убьет!..

— Тебе жить надо, мальчик. Где ты живешь?..

— С дяденькой Бугаем.

— А он чем занимается?

— Яличник! — не без достоинства произнес Маркушка.

— А ты?

— Рулевым у дяденьки на ялике! — еще горделивее сказал мальчик.

— Ишь ведь ты какой молодец! Тебе сколько лет?

— Двенадцатый!

Решительно Маркушка особенно понравился сестре, как и вообще многим, которые несколько знакомились с ним.

И она раздумчиво проговорила:

— А все-таки тебя надо лучше устроить, Маркуша!

— Уж чего лучше быть рулевым… Я хотел было на баксион, где убили тятьку, так тятька не велел и дяденька не пущает!

— Еще бы… Зачем тебе идти на смерть… Не надо… Не надо! — взволнованно произнесла сестра.

— Зря убьют… А то искалечат, как меня! — раздался вдруг раздраженный голос с койки. — Не ходи на баксион…

— То-то… надо жить. Ты грамотный?

— Вовсе мало. Самоучкой…

— А ежели тебя обучить… многое узнаешь… И тебе будет жить лучше… Я тебя еще повидаю! — решительно сказала сестра, принявшая близко к своему доброму сердцу судьбу Маркушки. — Где ялик Бугая?

— На перевозе около Графской.

— А я буду близко… Скоро госпиталь будет в морском собрании у Графской…

— А я никуда не уеду от дяденьки! — вызывающе ответил Маркушка. — И сам научусь грамоте, если захочу… Меня никто не смеет отнимать от дяденьки…

— Да я и не думаю… Ну, ступай, Маркушка… Только вперед возьми у меня вещи отца… Он велел их передать твоему другу Бугаю для тебя… Пойдем.

Сестра провела Маркушку в свою маленькую комнату во дворе госпиталя.

Комната была полна разными свертками, мешочками и маленькими сундучками последних умерших в ее палате и просивших сестру исполнить их последнюю волю.

В углу была кровать, умывальник и стол. Портрет какого-то красивого офицера висел над кроватью.

Сестра отыскала сверток с пришпиленной к нему бумажкой, на которой было написано рукою той же доброй женщины — от кого и кому сверток и что в нем находится, и, прочитав список, показала Маркушке три серебряные рубля, старый матросский нож, крест покойной жены, шейный платок и две ситцевые рубахи и, снова завернув все вещи, передала Маркушке. Передала и бутылку вина и проговорила:

— Бугай выпьет. А ты смотри, Маркушка, через бухту к Графской переезжай, а не через Корабельную… Начнется бомбардировка, там опасно. До свидания, славный мальчик! — прибавила сестра и крепко пожала руку Маркушке.

— Спасибо вам, добрая барыня, — промолвил Маркушка…

И, взглянув на ее истомленное лицо, прибавил:

— А вам надо отдохнуть… Изморились-то за ночь…

— В восемь уйду с дежурства и высплюсь…

— То-то. И тяжелая ваша служба, милосердная барыня… Я не пошел бы на такую службу… Тяжко смотреть… А уж на тятьку…

Он вдруг почувствовал себя бесконечно виноватым, что болтал и словно бы забыл отца…

И, сдерживая подступавшие слезы, вышел из комнаты.

Уже рассвело, когда Маркушка дошел до бухты. И только что он сел в ялик, идущий к Графской, как загрохотали выстрелы… Несколько ядер упало недалеко от ялика…

— Ишь ты… Опять народ бьют! — проворчал яличник, принаваливаясь на весла… — А ты, Бугайкин рулевой, чего ревешь?

— Отца убило! — резко вымолвил Маркушка.

— То-то и есть. Много сирот останется! — сердито заметил яличник.

Грохот выстрелов усиливался. Скоро облака порохового дыма скрыли от глаз часть оборонительной линии и окрестностей Севастополя.

На пристани яличники еще не собрались, и Маркушка побежал домой.

III

При виде Маркушки с лица Бугая исчезло тревожное выражение, но зато встретил он своего друга довольно сердито.

— Это как же, Маркушка? Из-за тебя, дьяволенка, тревожишься, а ты… бегать, вроде арестанта, без спроса… Куда бегал?

— В госпиталь…

— Мог побудить… Вместе пошли бы!.. А то…

Голос Бугая уже смягчился. Он словно бы нарочно не спрашивал об отце, не сомневаясь, что он умер, и не хотел расстраивать и без того печального Маркушки…

И он оборвал упрек и сказал:

— Пей-ка чай… Да кантуй бублики…

— Уж отвезли на Северную… Зарыли… Вот возьмите, дяденька… А вино пейте! — говорил Маркушка, отдавая сверток и бутылку Бугаю.

И прибавил:

— А вы не серчайте, дяденька… Не сустерпел… Захотел взглянуть… Милосердная задержала…

— Как не взглянуть… Это ты правильно… Только меня бы взял… Ну, а я, Маркушка, не серчаю… Ты башковат. Разве не понимаешь, что ты для меня вроде быдто одного на свете заботливого внучка, — необыкновенно ласково проговорил старик…

И он нежно погладил голову Маркушки и сказал:

— Поди прежде помойся… А то вроде цыгана.

Скоро Маркушка несколько отмыл грязь со своего лица и рук.

Без Маркушки Бугай и не думал пить чай.

Старик был в большой тревоге, пока не вернулся его приемыш. Особенно он тревожился, когда началась бомбардировка. А мальчонка «отчаянный».

Бугай быстро спрятал в сундук сверток, а бутылку поставил на маленький некрашеный самодельный столик, где собран был чай, и сказал:

— Нечего его для тебя, Маркушка, беречь… А достальное все будет сохранено. И что от матери осталось — вон в другом сундуке… И все здесь твое, Маркушка, ежели как помру… И ялик тебе… Да ты не кукся… Я, значит, для примера…

Перед тем что приняться за чай, Бугай для чего-то посмотрел на бутылку и, откупоривши ее, проговорил:

— Надо попробовать, какое такое рублевое вино…

И он попробовал его из горлышка раз, другой, третий и проговорил:

— Большого скуса в нем нет, Маркушка… Так вроде быдто кваса…

Бугай опять посмотрел на бутылку, но уж с видом некоторого презрения былого пьяницы. Словно бы вынужденный каким-то не особенно приятным долгом порядочного матроса докончить ее, он проговорил:

— Не зря же ему пропадать!

С этими словами старик выпил остальное и сказал:

— А ведь лакают эту дрянь господа!.. Выдуй ее хоть ведро — только брюхо вспучит… Куда водка скусней.

— Может, вино для поправки здоровья…

— Разве что для господ… А для поправки матроса дай ты ему стаканчик-другой водки, куда пользительней…

И Бугай прикусил своими еще крепкими зубами крошечный кусок сахара и стал пить чай, заедая его пополам татарским бубликом.

Выстрелы гремели. Слышался свист и разрыв бомб.

Но о них ни Бугай, ни Маркушка не сказали ни слова, точно уже не обращали внимания, как на самое обыкновенное и привычное явление с рассвета.

Бугай в это утро был словоохотливее, чем обыкновенно, видимо желая отвлечь Маркушку от горя. Он рассказал о том, как служил фор-марсовым на корабле «Двенадцать апостолов» под начальством Корнилова, и прибавил:

— Царство ему небесное!.. Уж на что был необходимый по уму начальник, а и то убит… Ничего не поделаешь, братец мой, против ядра или бомбы… И, если дело разобрать, зачем мы хорохорились… Тоже: ни войска в плепорцию, ни стуцера, ни генералов… И как бы растерянный Менщик… На мирном положении оказывался умным, а как ум потребовался… и ум весь вышел… Спрятался от всех и только скулит: «Солдаты, мол, нехорошие». Ах ты… бесстыжий… Ах ты…

— То-то Изменщиковым и зовут! — поддакнул Маркушка.

— На это не посмеет. Тоже император наш не простил бы!.. Да Менщик и страсть богатый. Одних крестьян у него, сказывают, до двадцати тысяч… Так на измену он не польстился. А просто вроде как бы меня, матрозню, назначили в господа… Какой из меня барин?.. Вот так и Менщик… Ничего в своем деле не понимает! И хоть бы понял простого человека… Обнадежил бы словом. Забился на Северную… Оттуда только слышна бондировка, а его не касается. Да лепорты получает, что каждый день народ пропадает… Думаешь: Пал Степаныч зачем как каждый день на баксионы приехал, сейчас в аполетах, да на самое опасное место?

— Зачем?

— На смерть лезет… Видит: вовсе нет нам одоления… Одна только оттяжка Севастополя… Какой Менщик… и какие распорядки… Так, по своей совести, Нахимов ищет смерти, чтоб не видать, как нас расстреливают да под конец разнесут Севастополь. Только ни ядро, ни бомба, ни пуля не берут его… Пока Пал Степаныч цел, нет-нет и надежда не пропадает… Он, наш праведник и матросам отец, мол, вызволит…

— Сказывали, дяденька, что Нахимов заговоренный. Оттого всякая пуля прочь от него! — заметил Маркушка.

— Для матросиков, видно, бог его бережет… Чтобы народ не приходил в отчаянность. А Пал Степаныч во всякую минуту готов принять смерть… Прост он с нашим братом… Понимает, что все люди одного шитья… На службе ты матрос, а душа в нем такая, как у начальника, будь ты хоть полный адмирал… Оттого и смерти не боится… А которые о себе полагают и над простым человеком зверствуют, те смерти боятся и при первой царапинке сейчас с баксиона в укромное место… «Очень, мол, непереносима конфузия», — переиначил Бугай «контузию», передразнивая своим сиплым баском предполагаемого им трусливого офицера.

И прибавил:

— Ты понимай это, Маркушка.

— Понимаю, дяденька!

— Только на смерть зря лезть не годится… Это разве Нахимову можно… Слава богу, оказал себя во всю жизнь… И обидно ему за Севастополь… Смекнул, Маркушка?

— Смекнул…

— А ты про себя все полагал: «На баксион да на баксион!» Вырастешь — пойдешь на баксион, если понадобится. Жизнь-то, братец ты мой, ко всему приведет… А теперь своему «дяденьке» помогай пока что в рулевых на ялике…

— Я всем доволен, дяденька, около вас…

— И я доволен, что ты со мной.

— Никуда от вас и не уйду! — вдруг решительно произнес Маркушка.

— Разве сманивал кто?.. Уж не яличник ли Брынза?

— Я бы ему поднес дулю… Милосердная сестра в госпитале говорила…

— О чем?

— Тебя, говорит, Маркушка, надо лучше устроить. И жить, мол, будешь лучше…

— А ты что?

— Мне, мол, и при своем деле хорошо.

— Что же тебе советовала милосердная? Человек-то она, прямо сказать, праведный по своей работе… Дурного не присоветует мальчонке…

— Обучиться тебе, мол, грамоте надо…

— Это, брат мой, умно присоветовала… Ловко бы тебя обучить и книжку понять и писать… Чего лучше?

И Бугай призадумался.

— Я и сам обучусь, дяденька… Достать бы только такую книгу.

— Книгу мы спроворим, а как без учителя… Без учителя не понять… Пойми-ка… Не хвастай, Маркушка.

Мысль о том, что Маркушка будет «форменно умный», очень обрадовала Бугая, и он придумывал, где бы найти ему учителя в безопасном месте.

А Маркушка, по-видимому и сам желавший самому почитать книжку, еще решительнее сказал:

— Я, дяденька, немного умею по складам…

— Умеешь? — изумился старый матрос.

— Вот те крест: умею… Сам выучился…

— Однако и башковатый же ты, Маркушка! — протянул Бугай, проникнутый необыкновенным уважением к мальчику, выучившемуся без учителя по складам.

Это казалось ему неимоверно трудным.

И в доказательство этой трудности прибавил:

— Скажи мне: «Бугайка! Пойми книжку или получи триста линьков», — я в секунд принял бы порцию линьков… А ты… сам?

Решено было насчет книги спросить «милосердную», а ежели понадобится что показать, так Маркушка спросит знакомого писарька… Он каждый день шмыгает на Северную… Дорогой и покажет…

Этот план привел в хорошее настроение старого яличника и несколько отвлек Маркушку от тоскливых мыслей…

В шесть часов утра они уже были на ялике и принялись за обычную свою работу — перевозить пассажиров из Севастополя на Северную сторону и обратно. Один греб. Другой правил рулем.

В первый же рейс Бугай и Маркушка сходили на большую насыпь над общей могилой, постояли несколько минут, истово крестились и становились на колени. И мальчик, значительно облегченный от исполненного им долга, и Бугай, посетивший могилу бывшего приятеля, поручившего сына, и снова пообещавший в мысленных словах беречь мальчика, — оба торопливо и, казалось, спокойнее вернулись на шлюпку и, забравши пассажиров, повезли их в Севастополь.

— А милосердная придет? — спросил под вечер Бугай.

— Беспременно придет. Обещалась! — уверенно и доверчиво отвечал Маркушка.

— Как только ей оторваться от дела… Работает, добрая душа, до отвала…

— Переведут госпиталь к Графской, и сам к ней сбегаю.

— Она ведь все знает… И скажет, где достать книжку! — заметил Бугай.

И действительно, сестра милосердия, не забывшая понравившегося ей Маркушку, через три дня, часу в восьмом утра, пришла на пристань и окликнула своих друзей.

— Это как же, Маркушка? Из-за тебя, дьяволенка, тревожишься, а ты… бегать, вроде арестанта, без спроса… Куда бегал?

— В госпиталь…

— Мог побудить… Вместе пошли бы!.. А то…

Голос Бугая уже смягчился. Он словно бы нарочно не спрашивал об отце, не сомневаясь, что он умер, и не хотел расстраивать и без того печального Маркушки…

И он оборвал упрек и сказал:

— Пей-ка чай… Да кантуй бублики…

— Уж отвезли на Северную… Зарыли… Вот возьмите, дяденька… А вино пейте! — говорил Маркушка, отдавая сверток и бутылку Бугаю.

И прибавил:

— А вы не серчайте, дяденька… Не сустерпел… Захотел взглянуть… Милосердная задержала…

— Как не взглянуть… Это ты правильно… Только меня бы взял… Ну, а я, Маркушка, не серчаю… Ты башковат. Разве не понимаешь, что ты для меня вроде быдто одного на свете заботливого внучка, — необыкновенно ласково проговорил старик…

И он нежно погладил голову Маркушки и сказал:

— Поди прежде помойся… А то вроде цыгана.

Скоро Маркушка несколько отмыл грязь со своего лица и рук.

Без Маркушки Бугай и не думал пить чай.

Старик был в большой тревоге, пока не вернулся его приемыш. Особенно он тревожился, когда началась бомбардировка. А мальчонка «отчаянный».

Бугай быстро спрятал в сундук сверток, а бутылку поставил на маленький некрашеный самодельный столик, где собран был чай, и сказал:

— Нечего его для тебя, Маркушка, беречь… А достальное все будет сохранено. И что от матери осталось — вон в другом сундуке… И все здесь твое, Маркушка, ежели как помру… И ялик тебе… Да ты не кукся… Я, значит, для примера…

Перед тем что приняться за чай, Бугай для чего-то посмотрел на бутылку и, откупоривши ее, проговорил:

— Надо попробовать, какое такое рублевое вино…

И он попробовал его из горлышка раз, другой, третий и проговорил:

— Большого скуса в нем нет, Маркушка… Так вроде быдто кваса…

Бугай опять посмотрел на бутылку, но уж с видом некоторого презрения былого пьяницы. Словно бы вынужденный каким-то не особенно приятным долгом порядочного матроса докончить ее, он проговорил:

— Не зря же ему пропадать!

С этими словами старик выпил остальное и сказал:

— А ведь лакают эту дрянь господа!.. Выдуй ее хоть ведро — только брюхо вспучит… Куда водка скусней.

— Может, вино для поправки здоровья…

— Разве что для господ… А для поправки матроса дай ты ему стаканчик-другой водки, куда пользительней…

И Бугай прикусил своими еще крепкими зубами крошечный кусок сахара и стал пить чай, заедая его пополам татарским бубликом.

Выстрелы гремели. Слышался свист и разрыв бомб.

Но о них ни Бугай, ни Маркушка не сказали ни слова, точно уже не обращали внимания, как на самое обыкновенное и привычное явление с рассвета.

Бугай в это утро был словоохотливее, чем обыкновенно, видимо желая отвлечь Маркушку от горя. Он рассказал о том, как служил фор-марсовым на корабле «Двенадцать апостолов» под начальством Корнилова, и прибавил:

— Царство ему небесное!.. Уж на что был необходимый по уму начальник, а и то убит… Ничего не поделаешь, братец мой, против ядра или бомбы… И, если дело разобрать, зачем мы хорохорились… Тоже: ни войска в плепорцию, ни стуцера, ни генералов… И как бы растерянный Менщик… На мирном положении оказывался умным, а как ум потребовался… и ум весь вышел… Спрятался от всех и только скулит: «Солдаты, мол, нехорошие». Ах ты… бесстыжий… Ах ты…

— То-то Изменщиковым и зовут! — поддакнул Маркушка.

— На это не посмеет. Тоже император наш не простил бы!.. Да Менщик и страсть богатый. Одних крестьян у него, сказывают, до двадцати тысяч… Так на измену он не польстился. А просто вроде как бы меня, матрозню, назначили в господа… Какой из меня барин?.. Вот так и Менщик… Ничего в своем деле не понимает! И хоть бы понял простого человека… Обнадежил бы словом. Забился на Северную… Оттуда только слышна бондировка, а его не касается. Да лепорты получает, что каждый день народ пропадает… Думаешь: Пал Степаныч зачем как каждый день на баксионы приехал, сейчас в аполетах, да на самое опасное место?

— Зачем?

— На смерть лезет… Видит: вовсе нет нам одоления… Одна только оттяжка Севастополя… Какой Менщик… и какие распорядки… Так, по своей совести, Нахимов ищет смерти, чтоб не видать, как нас расстреливают да под конец разнесут Севастополь. Только ни ядро, ни бомба, ни пуля не берут его… Пока Пал Степаныч цел, нет-нет и надежда не пропадает… Он, наш праведник и матросам отец, мол, вызволит…

— Сказывали, дяденька, что Нахимов заговоренный. Оттого всякая пуля прочь от него! — заметил Маркушка.

— Для матросиков, видно, бог его бережет… Чтобы народ не приходил в отчаянность. А Пал Степаныч во всякую минуту готов принять смерть… Прост он с нашим братом… Понимает, что все люди одного шитья… На службе ты матрос, а душа в нем такая, как у начальника, будь ты хоть полный адмирал… Оттого и смерти не боится… А которые о себе полагают и над простым человеком зверствуют, те смерти боятся и при первой царапинке сейчас с баксиона в укромное место… «Очень, мол, непереносима конфузия», — переиначил Бугай «контузию», передразнивая своим сиплым баском предполагаемого им трусливого офицера.

И прибавил:

— Ты понимай это, Маркушка.

— Понимаю, дяденька!

— Только на смерть зря лезть не годится… Это разве Нахимову можно… Слава богу, оказал себя во всю жизнь… И обидно ему за Севастополь… Смекнул, Маркушка?

— Смекнул…

— А ты про себя все полагал: «На баксион да на баксион!» Вырастешь — пойдешь на баксион, если понадобится. Жизнь-то, братец ты мой, ко всему приведет… А теперь своему «дяденьке» помогай пока что в рулевых на ялике…

— Я всем доволен, дяденька, около вас…

— И я доволен, что ты со мной.

— Никуда от вас и не уйду! — вдруг решительно произнес Маркушка.

— Разве сманивал кто?.. Уж не яличник ли Брынза?

— Я бы ему поднес дулю… Милосердная сестра в госпитале говорила…

— О чем?

— Тебя, говорит, Маркушка, надо лучше устроить. И жить, мол, будешь лучше…

— А ты что?

— Мне, мол, и при своем деле хорошо.

— Что же тебе советовала милосердная? Человек-то она, прямо сказать, праведный по своей работе… Дурного не присоветует мальчонке…

— Обучиться тебе, мол, грамоте надо…

— Это, брат мой, умно присоветовала… Ловко бы тебя обучить и книжку понять и писать… Чего лучше?

И Бугай призадумался.

— Я и сам обучусь, дяденька… Достать бы только такую книгу.

— Книгу мы спроворим, а как без учителя… Без учителя не понять… Пойми-ка… Не хвастай, Маркушка.

Мысль о том, что Маркушка будет «форменно умный», очень обрадовала Бугая, и он придумывал, где бы найти ему учителя в безопасном месте.

А Маркушка, по-видимому и сам желавший самому почитать книжку, еще решительнее сказал:

— Я, дяденька, немного умею по складам…

— Умеешь? — изумился старый матрос.

— Вот те крест: умею… Сам выучился…

— Однако и башковатый же ты, Маркушка! — протянул Бугай, проникнутый необыкновенным уважением к мальчику, выучившемуся без учителя по складам.

Это казалось ему неимоверно трудным.

И в доказательство этой трудности прибавил:

— Скажи мне: «Бугайка! Пойми книжку или получи триста линьков», — я в секунд принял бы порцию линьков… А ты… сам?

Решено было насчет книги спросить «милосердную», а ежели понадобится что показать, так Маркушка спросит знакомого писарька… Он каждый день шмыгает на Северную… Дорогой и покажет…

Этот план привел в хорошее настроение старого яличника и несколько отвлек Маркушку от тоскливых мыслей…

В шесть часов утра они уже были на ялике и принялись за обычную свою работу — перевозить пассажиров из Севастополя на Северную сторону и обратно. Один греб. Другой правил рулем.

В первый же рейс Бугай и Маркушка сходили на большую насыпь над общей могилой, постояли несколько минут, истово крестились и становились на колени. И мальчик, значительно облегченный от исполненного им долга, и Бугай, посетивший могилу бывшего приятеля, поручившего сына, и снова пообещавший в мысленных словах беречь мальчика, — оба торопливо и, казалось, спокойнее вернулись на шлюпку и, забравши пассажиров, повезли их в Севастополь.

— А милосердная придет? — спросил под вечер Бугай.

— Беспременно придет. Обещалась! — уверенно и доверчиво отвечал Маркушка.

— Как только ей оторваться от дела… Работает, добрая душа, до отвала…

— Переведут госпиталь к Графской, и сам к ней сбегаю.

— Она ведь все знает… И скажет, где достать книжку! — заметил Бугай.

И действительно, сестра милосердия, не забывшая понравившегося ей Маркушку, через три дня, часу в восьмом утра, пришла на пристань и окликнула своих друзей.

ГЛАВА XI

I

— Небось пришла! — шепнул, полный горделивого чувства своей правоты, Маркушка, подталкивая Бугая.

И оба, при виде сестры милосердия, встали на своем ялике и сняли шапки.

— Вот и пришла проведать маленького рулевого. Здравствуй, Маркушка! Здравствуй, Бугай… Мы ведь соседи… Вчера перебрались в морское собрание! — говорила сестра спокойно, тихо и тем грудным мягким голосом, который звучал проникновенной, охватывающей душу сердечностью.

Но особенно ласковы были глубокие глаза, большие, лучистые и грустные. Они точно светились особенным тихим внутренним светом, исходящим из них, и эти глаза делали поблекшее, усталое и худое продолговатое лицо в белом коленкоровом форменном капоре сестры милосердия необыкновенно чарующим своей прелестью высшей духовной красоты.

В Севастополе не знали, кто она и откуда.

Об этом сестра милосердия не рассказывала.

Знали и благословляли раненые только «милосердную» Ольгу.

Одному Нахимову, к которому она явилась вскоре после первой бомбардировки с просьбой разрешить ей ходить за ранеными, приезжая должна была сообщить, что она княжна Ольга Владимировна Заречная, и пояснить, что дочь того известного богача и опального сановника Заречного, который живет теперь за границей.

И княжна попросила Нахимова оставить в секрете об ее звании.

— Пусть для всех я буду сестра Ольга и, если нужно, просто Заречная!

Нахимов, сам не знавший и не терпевший тщеславия, молча, но с особым уважением пожал руку княжне, добровольно приехавшей в Севастополь на тяжелый подвиг, и, разумеется, исполнил обе ее просьбы.

— А я знал, барыня, что вы придете! — возбужденно-радостно воскликнул Маркушка.

— А почему, Маркуша?

— Обещали… И вы…

Маркушка внезапно оборвал речь.

— Что ж замолчал?.. Ну, какая по-твоему? — с вызывающей добротой спросила сестра Ольга.

И она почувствовала себя в особенно хорошем настроении здесь, на берегу моря, с Маркушкой и Бугаем, неожиданно ставшими близкими, хотя и такими далекими по своему положению, такими грязными и плохо одетыми и такими, казалось ей, мужественными и хорошими.

— И скажу, коли хотите! — самолюбиво вспыхивая, ответил Маркушка. — Вы не таковская, чтоб объегорить.

— То есть не исполнить обещания?

— Ну да… Обыкновенно: объегорить или поддедюлить! — деловито пояснил Маркушка, видимо щеголяя своим уменьем распоряжаться глаголами.

— Спасибо… Ишь ведь ты какой доверчивый, Маркуша.

Но эта искренняя хвала Маркушки вдруг, казалось, напомнила сестре милосердия что-нибудь невеселое, потому что она с грустной раздумчивостью промолвила:

— Не очень-то хвали, Маркуша…

— Нешто объегориваете?

— Случалось, и мне приходилось лгать…

И, снова отдаваясь хорошему настроению, именно благодаря этому жизнерадостному, впечатлительному мальчику, сестра Ольга заботливо проговорила:

— Да что вы стоите… И без шапок… Еще напечет солнцем. Садитесь и наденьте их.

Они надели свои измызганные матросские фуражки.

Но Бугай не садился и сказал, кивнув головой на Маркушку:

— Очень обнадежен был, что вы придете… Дожидал вас…

И, спохватившись, прибавил:

— А я, старый дурак, и не предложил барыне прокатиться… Погода форменная. Может, на Северную угодно, в Голландию [54], а то в Ушакову балку… Пожалуйте, барыня! Со всем удовольствием прокатим и… не требуется платить… Милосердная… Чертенок Маркушка! Проси барыню…

— Ловко прокатим… Передохнете от своей службы, добрая барыня.

Как благодарно улыбалось лицо бледной женщины! Как заманчиво было предложение старика яличника, поддержанное симпатичным маленьким рулевым!

Утро выдалось бесподобное.

Море так и манило и своей чарующей таинственной красотой затишья, и ласковым шепотом лениво набегающего прибоя, и нежными, как тихие вздохи, ритмическими переливами замлевшей синевы вод.

Оно дышало бодрящей свежестью и каким-то особым ароматом морской травы. Солнце так нежно грело с бирюзовой и, казалось, улыбающейся выси.

А утомленной бледной сестре и ее исстрадавшейся из-за людских страданий душе так хочется хоть короткого отдыха, хочется быть хоть чуть-чуть подальше от несмолкаемого грохота орудий и шипенья и свиста бомб и ядер, так до тоски хочется полной грудью надышаться чудным воздухом моря после спертого и смрадного воздуха палаты.

Но там, в госпитале, страдания. Там люди ждут от нее слова, взгляда, даже мановения участья…

И сестра говорит:

— Спасибо, милые… Хотелось бы прокатиться, но не могу… Через четверть часа мне на дежурство… Но как-нибудь я поеду с вами… А ты, Маркуша, отчего меня ждал?.. Или надумал уехать отсюда?.. Только скажи. Я отправлю тебя в приют или в школу…

Маркушка снова энергично замахал головой.

— Он, барыня, насчет книжки хотел вас спросить, — осторожно промолвил Бугай. — Он у меня башковатый… Сам по складам умеет… Вот он у меня какой Маркушка… И спасибо вам, барыня, он в задор вошел… Хочет сам выучиться. Так где нам такую книжку достать? А мы деньги заплатим… Сколько потребуется…

Сестра Ольга обрадовалась.

— Ай да молодец, Маркуша!..

— Только достаньте книжку, а я выучусь.

Сестра обещала через несколько дней достать азбуку и склады и предложила Маркушке заходить к ней на квартиру на четверть часа по утрам. Она ему поможет.

Но Маркушка деликатно отказался. Он и сам может, и знакомый писарек в случае чего покажет.

— А забежать — забегу… И на ялике прокатим вас, добрая барыня. Только прикажите.

Сестра Ольга еще несколько минут проговорила с Маркушкой и его пестуном, узнала, где они живут, обещала заходить на пристань и звала Маркушку к себе.

— Буду угощать тебя чаем с вареньем.

Через три дня Ольга Владимировна принесла Маркушке азбуку.

Он стал заниматься с необыкновенным усердием. Выкрикивал склады и на ялике и дома.

И оба, при виде сестры милосердия, встали на своем ялике и сняли шапки.

— Вот и пришла проведать маленького рулевого. Здравствуй, Маркушка! Здравствуй, Бугай… Мы ведь соседи… Вчера перебрались в морское собрание! — говорила сестра спокойно, тихо и тем грудным мягким голосом, который звучал проникновенной, охватывающей душу сердечностью.

Но особенно ласковы были глубокие глаза, большие, лучистые и грустные. Они точно светились особенным тихим внутренним светом, исходящим из них, и эти глаза делали поблекшее, усталое и худое продолговатое лицо в белом коленкоровом форменном капоре сестры милосердия необыкновенно чарующим своей прелестью высшей духовной красоты.

В Севастополе не знали, кто она и откуда.

Об этом сестра милосердия не рассказывала.

Знали и благословляли раненые только «милосердную» Ольгу.

Одному Нахимову, к которому она явилась вскоре после первой бомбардировки с просьбой разрешить ей ходить за ранеными, приезжая должна была сообщить, что она княжна Ольга Владимировна Заречная, и пояснить, что дочь того известного богача и опального сановника Заречного, который живет теперь за границей.

И княжна попросила Нахимова оставить в секрете об ее звании.

— Пусть для всех я буду сестра Ольга и, если нужно, просто Заречная!

Нахимов, сам не знавший и не терпевший тщеславия, молча, но с особым уважением пожал руку княжне, добровольно приехавшей в Севастополь на тяжелый подвиг, и, разумеется, исполнил обе ее просьбы.

— А я знал, барыня, что вы придете! — возбужденно-радостно воскликнул Маркушка.

— А почему, Маркуша?

— Обещали… И вы…

Маркушка внезапно оборвал речь.

— Что ж замолчал?.. Ну, какая по-твоему? — с вызывающей добротой спросила сестра Ольга.

И она почувствовала себя в особенно хорошем настроении здесь, на берегу моря, с Маркушкой и Бугаем, неожиданно ставшими близкими, хотя и такими далекими по своему положению, такими грязными и плохо одетыми и такими, казалось ей, мужественными и хорошими.

— И скажу, коли хотите! — самолюбиво вспыхивая, ответил Маркушка. — Вы не таковская, чтоб объегорить.

— То есть не исполнить обещания?

— Ну да… Обыкновенно: объегорить или поддедюлить! — деловито пояснил Маркушка, видимо щеголяя своим уменьем распоряжаться глаголами.

— Спасибо… Ишь ведь ты какой доверчивый, Маркуша.

Но эта искренняя хвала Маркушки вдруг, казалось, напомнила сестре милосердия что-нибудь невеселое, потому что она с грустной раздумчивостью промолвила:

— Не очень-то хвали, Маркуша…

— Нешто объегориваете?

— Случалось, и мне приходилось лгать…

И, снова отдаваясь хорошему настроению, именно благодаря этому жизнерадостному, впечатлительному мальчику, сестра Ольга заботливо проговорила:

— Да что вы стоите… И без шапок… Еще напечет солнцем. Садитесь и наденьте их.

Они надели свои измызганные матросские фуражки.

Но Бугай не садился и сказал, кивнув головой на Маркушку:

— Очень обнадежен был, что вы придете… Дожидал вас…

И, спохватившись, прибавил:

— А я, старый дурак, и не предложил барыне прокатиться… Погода форменная. Может, на Северную угодно, в Голландию [54], а то в Ушакову балку… Пожалуйте, барыня! Со всем удовольствием прокатим и… не требуется платить… Милосердная… Чертенок Маркушка! Проси барыню…

— Ловко прокатим… Передохнете от своей службы, добрая барыня.

Как благодарно улыбалось лицо бледной женщины! Как заманчиво было предложение старика яличника, поддержанное симпатичным маленьким рулевым!

Утро выдалось бесподобное.

Море так и манило и своей чарующей таинственной красотой затишья, и ласковым шепотом лениво набегающего прибоя, и нежными, как тихие вздохи, ритмическими переливами замлевшей синевы вод.

Оно дышало бодрящей свежестью и каким-то особым ароматом морской травы. Солнце так нежно грело с бирюзовой и, казалось, улыбающейся выси.

А утомленной бледной сестре и ее исстрадавшейся из-за людских страданий душе так хочется хоть короткого отдыха, хочется быть хоть чуть-чуть подальше от несмолкаемого грохота орудий и шипенья и свиста бомб и ядер, так до тоски хочется полной грудью надышаться чудным воздухом моря после спертого и смрадного воздуха палаты.

Но там, в госпитале, страдания. Там люди ждут от нее слова, взгляда, даже мановения участья…

И сестра говорит:

— Спасибо, милые… Хотелось бы прокатиться, но не могу… Через четверть часа мне на дежурство… Но как-нибудь я поеду с вами… А ты, Маркуша, отчего меня ждал?.. Или надумал уехать отсюда?.. Только скажи. Я отправлю тебя в приют или в школу…

Маркушка снова энергично замахал головой.

— Он, барыня, насчет книжки хотел вас спросить, — осторожно промолвил Бугай. — Он у меня башковатый… Сам по складам умеет… Вот он у меня какой Маркушка… И спасибо вам, барыня, он в задор вошел… Хочет сам выучиться. Так где нам такую книжку достать? А мы деньги заплатим… Сколько потребуется…

Сестра Ольга обрадовалась.

— Ай да молодец, Маркуша!..

— Только достаньте книжку, а я выучусь.

Сестра обещала через несколько дней достать азбуку и склады и предложила Маркушке заходить к ней на квартиру на четверть часа по утрам. Она ему поможет.

Но Маркушка деликатно отказался. Он и сам может, и знакомый писарек в случае чего покажет.

— А забежать — забегу… И на ялике прокатим вас, добрая барыня. Только прикажите.

Сестра Ольга еще несколько минут проговорила с Маркушкой и его пестуном, узнала, где они живут, обещала заходить на пристань и звала Маркушку к себе.

— Буду угощать тебя чаем с вареньем.

Через три дня Ольга Владимировна принесла Маркушке азбуку.

Он стал заниматься с необыкновенным усердием. Выкрикивал склады и на ялике и дома.

II

Наступили холода. Особенно холодны были ночи. Часто дули жестокие норд-осты.

Неприятельские батареи подвигались все ближе и ближе, и неприятельские траншеи были в очень близком расстоянии от наших.

Бомбардировка не прерывалась. Защитники умирали и от снарядов и от болезней… Говорили, что Меншикова сменят и на его место назначат Горчакова.

— Он поправит дело! — говорили многие севастопольцы, которым хотелось верить.

— Он разобьет французов и прогонит их домой… Не суйся!

Но пока Меншикова не сменяли, он не воспользовался скверным положением союзников во время холодов поздней осени. Подкрепления еще не прибыли, и войско неприятеля значительно уменьшилось благодаря болезням. Запасы, одежда и помещения их были едва ли лучше наших.

По словам перебежчиков, положение союзников в это время было такое же тяжкое, как и наше. Жили солдаты в палатках. Бараки еще не были устроены. Равнодушие союзных главнокомандующих к нуждам армии, пожалуй, походило на равнодушие князя Меншикова.

«Если крушение армии, — писал корреспондент англичанин в „Times“, — честь страны и положение английского государства должны быть спасены, то необходимо бросить за борт все уважения личной дружбы, официальной щекотливости и придворного прислужничества и поставить во главе управления опытность, дарование, энергию и достоинство даже в самой суровой и грубой их форме. Нет интересов выше общего интереса, потому что с падением последнего все рушится. Итак, нет возможных причин и извинений против немедленной смены начальников, оказавшихся недостойными исполнять обязанности, к которым призвали их протекция, старшинство и ошибочные воззрения. Не стыдно для человека не обладать гением Веллингтона [55], но со стороны военного министра преступно позволять офицеру, хотя один день, браться за исполнение обязанностей, забвение которых довело великую армию до гибели».

Неприятельские батареи подвигались все ближе и ближе, и неприятельские траншеи были в очень близком расстоянии от наших.

Бомбардировка не прерывалась. Защитники умирали и от снарядов и от болезней… Говорили, что Меншикова сменят и на его место назначат Горчакова.

— Он поправит дело! — говорили многие севастопольцы, которым хотелось верить.

— Он разобьет французов и прогонит их домой… Не суйся!

Но пока Меншикова не сменяли, он не воспользовался скверным положением союзников во время холодов поздней осени. Подкрепления еще не прибыли, и войско неприятеля значительно уменьшилось благодаря болезням. Запасы, одежда и помещения их были едва ли лучше наших.

По словам перебежчиков, положение союзников в это время было такое же тяжкое, как и наше. Жили солдаты в палатках. Бараки еще не были устроены. Равнодушие союзных главнокомандующих к нуждам армии, пожалуй, походило на равнодушие князя Меншикова.

«Если крушение армии, — писал корреспондент англичанин в „Times“, — честь страны и положение английского государства должны быть спасены, то необходимо бросить за борт все уважения личной дружбы, официальной щекотливости и придворного прислужничества и поставить во главе управления опытность, дарование, энергию и достоинство даже в самой суровой и грубой их форме. Нет интересов выше общего интереса, потому что с падением последнего все рушится. Итак, нет возможных причин и извинений против немедленной смены начальников, оказавшихся недостойными исполнять обязанности, к которым призвали их протекция, старшинство и ошибочные воззрения. Не стыдно для человека не обладать гением Веллингтона [55], но со стороны военного министра преступно позволять офицеру, хотя один день, браться за исполнение обязанностей, забвение которых довело великую армию до гибели».