Страница:

ДАНИЕЛЬ: Третьего дня я своими глазами видел возмущение против герцога, однако оно касалось его религиозных, а не военных, политических либо коммерческих изъянов.

СТЕРЛИНГ: Ты пропустил «интеллектуальных» и «моральных».

ДАНИЕЛЬ: Я стараюсь быть кратким – у нас маловато той субстанции, присутствующей в свежем воздухе, которую огонь отнимает у живых существ.

РЕЛЕЙ: Герцог Йоркский!… Какой придворный лизоблюд удумал назвать Нью-Йорк в его честь?! Вполне приличный город.

ДАНИЕЛЬ: Если мне позволительно сменить тему, то причина, по которой я привёл вас в эту комнату, заключается в оной лестнице, каковая не только исправно служила для игр Уильяму Хаму, но и ведёт на крышу, где не столь жарко и дымно.

СТЕРЛИНГ: Даниель, что бы ни говорили, ума тебе не занимать.

[Следует ирони-комическая интерлюдия: братья Уотерхаузы нестройными и хриплыми (от дыма) голосами исполняют пуританский гимн о лестнице Иакова]

СЦЕНА: Крыши Треднидл-стрит. Снизу доносятся крики, звон стекла, мушкетные выстрелы. Братья и сэр Ричард собираются возле исполинской печной трубы, из которой сейчас валит дым горящих мебели и стен.

СЭР РИЧАРД АПТОРП: Сколь отрадно, Даниель, взирать на спрямлённый и расширенный Чипсайд, сознавая, что на месте сем будет заново воздвигнут собор – по математическим принципам, так, что, может быть, простоит хоть малость.

СТЕРЛИНГ: Сэр Ричард, ваши слова пугающе напоминают речь проповедника, который, начав с простого житейского наблюдения, перекидывает от него длинное и притянутое за уши сравнение.

АПТОРП: Или, если угодно, арку – оттуда сюда.

РЕЛЕЙ: Так вы хотите воздвигнуть своего рода исполинскую триумфальную арку? Вы не думаете, что прежде нужен хоть какой-то триумф?

АПТОРП: Это лишь сравнение. То, что Кристофер Рен намерен заложить в строительство собора, я собираюсь заложить в основание банка. И как Рен использует принципы Гука, дабы собор вышел устойчивым, так и я воспользуюсь современным методом в создании банка, который – при всём уважении к светлой памяти и заслугам вашего покойного шурина – не станет поджигать озверелая толпа.

РЕЛЕЙ: Наш шурин разорился, потому что король одолжил все его деньги – вероятно, под дулом мушкета, – а потом отказался их возвращать. Какие математические принципы позволят вам это предотвратить?

АПТОРП: Те же, с помощью которых вы и ваши единомышленники сохраняете свою веру: я не позволю королю вмешиваться в мои дела.

РЕЛЕЙ: Королям не нравится, когда им такое говорят.

АПТОРП: Я видел короля только вчера, и, поверьте, банкротство нравится ему ещё меньше. Я родился в тот самый год, когда король прибрал к рукам золото и серебро, которые Дрейк и другие торговцы поместили на хранение в Тауэр. Помните?

РЕЛЕЙ: Да, то был чёрный год, он сделал бунтовщиками многих разорившихся торговцев.

АПТОРП: В итоге возникли дело вашего шурина и практика златокузнечных обязательств – никто больше не доверял Тауэру.

СТЕРЛИНГ: А после нынешнего дня никто больше не будет доверять золотых дел мастерам и их никчёмным распискам.

АПТОРП: Верно. И как пустой гроб на Пасху во исполнение времён привёл к Воскресению…

ДАНИЕЛЬ: Я зажимаю уши. Когда заговорите как христиане, махните рукой.

Весть, что Голландия выиграла войну, распространилась по Лондону невидимо, как чума. В мгновение ока она настигла каждого. Однажды утром Даниель проснулся в Бедламе, зная, что Вильгельм Оранский открыл шлюзы и затопил полреспублики, чтобы спасти Амстердам. Однако он не мог вспомнить, когда и от кого это услышал.

Они с братьями покинули Треднидл, перебираясь с крыши на крышу. Апторпа оставили на крыше его собственной златокузнечной лавки, которая покуда избежала банкротства, однако и перед ней бушевала вооружённая толпа – и перед следующей, и дальше по улице. Как с опозданием поняли братья, они не только не выбрались из смуты, но, напротив, угодили в самую её гущу. Разумнее всего было повернуть назад, но теперь навстречу им по крышам двигался взвод квакеров с фитильными ружьями, и у каждого в руках дымился зажжённый трут. Со стороны Грешем-колледжа по крышам Брод-стрит пробирался такой же армейский взвод; было ясно, что скоро квакеры и солдаты начнут перестрелку над головами других квакеров, гавкеров, трясунов, пресвитериан, евреев, гугенотов, диггеров и прочих индепендентов на улице.

Пришлось спускаться на улицу в мечущую камни толпу. Однако, оказавшись внизу, Даниель понял, что это не юные смутьяны славных Дрейковых дней, а пузатые торговцы, пришедшие узнать, где их деньги. Ответ был: там, куда деваются деньги во время финансового обвала. Даниель постоянно наступал на парики. Иногда сразу сотня людей поворачивалась и бросалась бежать от внезапной пальбы, и тогда все парики падали разом, как на военных учениях. На некоторых париках были шматки мозга, и от них на башмаках оставались перламутровые разводы.

Братья пробились на Брод-стрит, подальше от Биржи, где, судя по всему, и начались беспорядки. Псевдопольские гренадеры выстроились перед зданием бывшей Гвинейской, будущей Королевской Африканской компании. Уотерхаузы перебежали по дальней стороне улицы, оглядываясь, не летят ли им в спины роковые металлические шары. Попытались укрыться в Грешем-колледже, однако туда после Пожара переехали многие государственные учреждения, поэтому колледж был закрыт и охранялся почти также, как Королевская Африканская компания.

Продолжая двигаться на север, они добрались до Бедлама, где и спрятались между штабелями обтёсанных плит. На следующее утро Стерлинг и Релей ушли, а Даниель остался – опустошённый, не чувствующий никакого желания возвращаться в город. Время от времени он слышал, как колокол на соседней церкви звонит по кому-то, погибшему в беспорядках.

О его местопребывании прознали; начали приходить посыльные, по несколько раз вдень, с приглашениями на новые похороны. Там его обычно просили встать и сказать несколько слов (не о покойном – по большей части это были люди малознакомые), но о религиозной терпимости вообще. Другими словами, его просили механически воспроизвести то, что сказал бы Уилкинс. Даниелю это было легко – легче, чем придумывать собственные слова. Из уважения к памяти отца он упоминал и Дрейка, что представлялось медленной и непрямой формой самоубийства; впрочем, после разговора с Джоном Комстоком Даниель не видел особого смысла цепляться за жизнь. Его странно умиротворял вид прихожан в белом и чёрном. (Иногда ярким пятном присутствовал Роджер Комсток в сопровождении придворного-двух, сочувствующих или по крайней мере интересующихся.) Часто церковь не вмещала всех, кто хотел проводить усопшего; люди стояли во дворе или на улице, заглядывали в открытые двери и окна. Даниелю вспоминалось, как во время его учёбы в Кембридже Апнор убил пуританина. Тогда он проделал пять миль, чтобы попасть на службу, и чудесным образом встретил отца и братьев. Их разговор стал для него трудною, но поддержкой. Сейчас его слова звучали неожиданно страстно – как две инертные субстанции, смешанные в алхимической ступке, дают взрывчатый состав, так и воспоминания о Дрейке и Уилкинсе, соединяясь, наполняли его огнем.

Однако Даниель к этому не стремился, поэтому начал избегать похорон и все время проводил в тихом каменном саду Бедлама.

Гук тоже переселился сюда, ибо в Грешем-колледже не стало прохода от придворных интриганов. Бедлам был далек от завершения – каменщики даже не приступали к флигелям. Однако центральную часть уже закончили, и наверху располагалась круглая башня с окнами по всем сторонам, где Гук любил уединяться: здесь было хорошее освещение и никто не мешал работе. Что до Даниеля, он оставался внизу и выходил в город только для встреч с Лейбницем.

Доктор Вильгельм Готфрид Лейбниц взял кофейник и в третий раз наклонил над чашкой. Из кофейника в третий раз ничего не вылилось – он был пуст последние полчаса. Лейбниц тихонько вздохнул и нехотя встал.

– Прошу меня извинить, сегодня я отправляюсь в долгий путь. Сперва через Ла-Манш, затем из Кале в Париж по дорогам, на которых хозяйничают сейчас французские полки – разбитые, голодные и озверелые.

Даниель настоял на том, чтобы расплатиться за обоих, и вместе с доктором вышел на улицу. Они двинулись к гостинице, в которой остановился Лейбниц, неподалёку от Биржи. На немощёных улицах по-прежнему валялись булыжники и обгоревшие головни.

– Лондон не блещет божественной гармонией, – сказал Даниель. – Мне стыдно, что я англичанин.

– Если бы вы вместе с Францией завоевали Голландию, у вас было бы больше оснований для стыда, – отвечал Лейбниц.

– Тогда, добравшись с Божьей помощью до Парижа, вы сможете сказать, что ваша миссия увенчалась успехом: войны нет.

– Моя миссия провалилась, – молвил Лейбниц. – Я не смог предотвратить войну.

– В день приезда вы сказали, доктор, что ваши философские занятия не более чем ширма для дипломатии. Однако я подозреваю, что всё наоборот.

– Мои философские занятия тоже закончились провалом, – пожал плечами Лейбниц.

– Вы снискали себе приверженца…

– Да. Ольденбург одолевает меня просьбами закончить арифметическую машину…

– В таком случае двух приверженцев, доктор.

Лейбниц даже остановился и взглянул на Даниеля – не шутит ли тот.

– Весьма польщён, сударь, но я предпочёл бы считать вас другом, а не приверженцем.

– В таком случае это я весьма польщён.

Они взялись за руки и некоторое время шли в молчании.

– Париж! – воскликнул Лейбниц, как если бы лишь одна эта мысль могла поддержать его в следующие несколько дней. – Вернувшись в Biblioteque du Roi, я обращу все свои усилия к математике.

– Вы не хотите заканчивать арифметическую машину?

Впервые Даниель увидел на лице доктора раздражение.

– Я – философ, а не часовых дел мастер. Философские проблемы, связанные с арифметической машиной, решены. Из этого лабиринта я выбрался.

– Кстати, доктор, в день приезда вы упомянули, что вопрос свободной воли либо предопределения – один из двух лабиринтов, в который увлекается мысль. Каков второй?

– Состав континуума, или: что есть пространство? Евклид утверждает, что всякое расстояние можно разделить пополам, затем ещё пополам и так до бесконечности. Легко сказать, трудно представить.

– Думаю, труднее для метафизика, чем для математика, – заметил Даниель. – Как во многих других областях, современная математика даёт нам средства оперировать как бесконечно большим, так и бесконечно малым.

– Что ж, может, я и впрямь в слишком большой степени метафизик, – согласился Лейбниц. – Понимаю, вы говорите о методе бесконечных последовательностей и рядов.

– Именно так, доктор. Но, как всегда, вы себя умаляете. Вы продемонстрировали Королевскому обществу, что знаете об этих последовательностях больше кого-либо из живущих.

– Увы, они не разрешают моих затруднений, лишь заставляют задуматься о глубине нашего непонимания. Например…

Лейбниц шагнул к свисающему с карниза на углу здания фонарю. Проект освещения лондонского Сити застопорился из-за нехватки средств, однако в этой неспокойной части города, где (по мнению сэра Роджера Лестрейнджа) в любом тёмном углу могли прятаться непокорные диссиденты, расходы на ворвань для фонарей сочли оправданными.

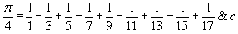

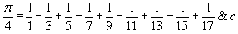

Лейбниц взял палку из груды мусора, которая еще недавно была златокузнечной лавкой, и, встав в круг желтовато-бурого света, нацарапал в грязи несколько первых членов последовательности;

– Сумма этих членов стремится к «пи». Так что у нас есть способ приблизиться к значению «пи» – тянуться к нему, но никогда его не достичь… подобно тому и человеческий мозг, устремляясь к Божественной Сущности, получает несовершенное знание, но не способен взглянуть Богу в лицо.

– Сумма этих членов стремится к «пи». Так что у нас есть способ приблизиться к значению «пи» – тянуться к нему, но никогда его не достичь… подобно тому и человеческий мозг, устремляясь к Божественной Сущности, получает несовершенное знание, но не способен взглянуть Богу в лицо.

– Бесконечные ряды не только служат метафорой непознаваемости – они могут и прояснять! Мой друг Исаак Ньютон творит с ними чудеса. Он научился описывать бесконечными рядами любую кривую.

Даниель забрал у Лейбница палку и нарисовал на земле кривую.

– Это отнюдь не отвращает его от познания, напротив, укрепляет в понимании, давая способ определить касательную в каждой точке.

Он прочертил прямую, касающуюся кривой.

По улице прогрохотала черная карета. Четвёрка лошадей, подстегиваемая кучером, опасливо шарахнулась от груды развалин. Даниель и Лейбниц отступили в арку, чтобы её пропустить, колёса расплескали лужу и превратили лейбницевы гиероглифы вместе с Даниелевыми загогулинами в систему каналов, быстро смывающих нарисованное.

– Проживёт ли дольше хоть что-либо из наших начинаний? – горько произнёс Даниель. Лейбниц коротко рассмеялся и на протяжении следующих нескольких ярдов не проронил ни слова.

– Я думал, Ньютон занимается одной алхимией, – сказал он наконец.

– Время от времени Ольденбургу, Комстоку или мне удаётся растормошить его на математическую статью.

– Наверное, меня тоже следует тормошить, – произнес Лейбниц.

– Это сможет делать Гюйгенс, когда вы вернётесь.

Лейбниц резко тряхнул плечами, как будто хотел сбросить с них Гюйгенса.

– До сих пор он был мне хорошим наставником, но сумел дать лишь задачи, уже разрешённые англичанами, а следовательно, знает математику не лучше меня.

– Ольденбург тоже вас подталкивает, хотя и к иному.

– Я постараюсь найти в Париже кого-нибудь, кто построит арифметическую машину ради Ольденбурга, – вздохнул Лейбниц. – Это достойный проект, но там осталась работа для механика.

Они вошли в свет от следующего фонаря. Даниель воспользовался случаем заглянуть спутнику в лицо и оценить его настроение. Лейбниц выглядел куда решительнее, чем под прошлым фонарём.

– Ребячество – ждать, что старшие направят мою мысль, – сказал доктор. – Никто не велел мне думать о свободной воле и предопределенности. Я сам вступил в этот лабиринт, и заплутал, и вынужден был отыскать выход.

– Вас ждёт второй лабиринт, – напомнил Даниель.

– Да… время углубиться в него. Отныне это моя единственная цель. В следующий раз, когда вы увидите меня, Даниель, я буду первым математиком мира.

В устах любого другого европейского законоведа эти слова прозвучали бы нелепым бахвальством; однако их произнёс монстр.

Я дал волю своим страстям.

Однажды утром Даниель проснулся от приглушённого взрыва и решил, что за городом испытывают новую пушку. Он уже собирался заснуть, когда вновь раздалось «бух!», словно точка в конце книги.

Утренний свет наполнял башню Бедлама и медленно пробирался по балкам, крепям и лесам вниз, туда, где спал на соломенном тюфяке Даниель. Наверху кто-то двигался, не наобум, как вор или мыши, но проворно и точно, как птицы и Роберт Гук.

Даниель встал и, не надевая парик, чтобы прохладный ветер обдувал коротко остриженную голову, полез к свету по лесам и верёвочным лестницам. Просветы между досками над головой розовели прямыми линиями, тугими и параллельными, словно клавесинные струны. Он протиснулся в люк, вспугнув пару ласточек, и оказался под куполом башни, в полукруглом помещении вместе с Робертом Гуком. Воздух искрился пылинками. Гук разложил на полу большие чёрные крылья и воздушный винт. Перед окном он установил стекло, аккуратно расчерченное чёрной декартовой сеткой, на которое наносил параболы – траектории пушечных ядер. Гук любил наблюдать, как летит ядро, и восковым карандашом рисовать его траекторию.

– Отвесь мне пять гран пороха, – попросил Гук, не отрывая глаз от разрежающей машины: снабжённого поршнем цилиндра, одного из тех, при помощи которых они с Бойлем исследовали расширение газов.

Даниель подошёл к установленным на столе точным весам. Рядом на полу стоял бочонок с гербом Серебряных Комстоков. Затычка прилегала неплотно и была усеяна зёрнами чёрного пороха. Рядом лежал цилиндрический холщовый мешочек диаметром с кулак, набитый, как мучной куль. Когда-то он был зашит, но Гук разрезал неровные стежки. Заглянув под выцветшую ткань, Даниель тоже увидел порох.

– Взять из бочонка или из мешка? – спросил Даниель.

– Мне дороги мои глаза и машина, так что из бочонка.

– Почему вы так сказали? – Даниель снял затычку и увидел, что бочонок почти полон. Взяв медную ложку, которую Гук оставил рядом с весами (медь не даёт искр), он зачерпнул порох и начал сыпать на золотую чашку. Однако взгляд его постоянно устремлялся на мешочек; отчасти потому, что Гук, мало чего страшившийся, счёл его опасным. И ещё потому, что он казался смутно знакомым, хотя Даниель и не мог вспомнить, где его видел.

– Разотрите между пальцами, – посоветовал Гук. – Не бойтесь, не взорвётся.

Даниель взял из мешка щепоть пороха. Ответ не заставил себя ждать: порох в мешочке был тоньше, чем в бочонке. И тут же Даниель вспомнил, где такой видел: в ту ночь в лаборатории. Роджер Комсток растирал порох и ссыпал в очень похожий мешочек.

– Откуда это? Из театра?

Гук опешил, что с ним случалось нечасто.

– Почему вы задали такой странный вопрос? Как вам пришло в голову столь дикое предположение, скажите на милость?

– Тонкий порох используют в театре. – Даниель кивнул на мешочек, потому что руки у него были заняты. Отвесив пять гран пороха, он ссыпал их в бумажный кулёк и отнёс Гуку. – Такой горит много быстрее грубого. – В подтверждение своих слов Даниель потряс кульком; звук получился, словно встряхивали песок. Гук забрал порох и высыпал в цилиндр разрежающей машины. Некоторые из машин были стеклянные, но эта представляла собой тяжёлую медную трубку размером с чайницу, то есть, по сути, миниатюрную мортиру. Поршень входил в неё, как ядро.

– Знаю, – отвечал Гук, – потому и не хочу всыпать пять гран такого пороха в свою разрежающую машину. Пять гран комстоковского пороха горят медленно и ровно, выталкивая поршень, как мне нужно. То же количество пороха из мешочка сгорит в один миг, взорвав мой аппарат и меня.

– Вот почему я предположил, что он из театра, – сказал Даниель. – Такой порох не годится для разрежающей машины, но на сцене даёт эффектную вспышку.

– Этот мешочек, – сказал Гук, – доставлен с военного корабля. На некоторых кораблях порох по старинке сыплют в пушку из бочонка, как мушкетер заправляет своё оружие из рожка. Однако в пылу боя наши артиллеристы нередко просыпают порох на палубу или неверно отмеряют его количество. А держать открытый порох рядом с пушкой значит накликать беду. Сейчас появился новый метод. До боя, когда есть возможность работать сосредоточенно, порох тщательно отмеряют и ссыпают в мешки, называемые картузами, которые затем старательно зашивают. Картузы хранятся в пороховом погребе, и во время боя их подносят к пушкам по одному.

– Ясно, – сказал Даниель. – И канониру надо лишь разрезать мешок и всыпать порох в дуло.

Далеко не в первый раз Гука раздосадовала непонятливость Даниеля.

– Зачем возиться с ножом, если огонь сам вскроет мешок?

– Простите?

– Диаметр мешка равен диаметру дула. Зачем его вскрывать? Нет, весь мешок, как есть зашитый, забивают в дуло.

– И канонир даже не видит, что в нём?

Гук кивнул.

– Канониры имеют дело лишь с порохом для затравки, который насыпается в запальное отверстие и передаёт огонь мешку.

– Значит, канониры полагаются на тех, кто зашивает мешки, – вверяют им свою жизнь, – сказал Даниель. – Если положить в картуз не того пороха… – Он, не договорив, вернулся к мешку и запустил пальцы внутрь. Разница между этим порохом и комстоковским была как между мукой и песком.

– Вы говорите в точности как Джон Комсток, когда тот вручал мне бочонок и картуз.

– Он принёс их лично?

Гук кивнул.

– Сказал, что никому больше не доверяет.

Видимо, на лице Даниеля отразился ужас, потому что Гук поднял руку.

– Я прекрасно понимаю его состояние. Некоторые из нас, Даниель, подвержены меланхолии и во время ее приступов терзаются страхами, будто окружающие строят против них козни. Это опасное чувство. У меня время от времени возникают такие подозрения касательно Ольденбурга и других. Ваш друг Исаак Ньютон тоже к ним предрасположен. Из всех живущих, полагаю, Джон Комсток менее всего одержим подозрительностью. Однако когда он пришёл сюда с бочонком, то был целиком в её власти, и это огорчило меня более всех последних событий.

– Милорд считает, что его недруги подложили в пороховые погреба военных кораблей картузы с мелким порохом. Такой картуз, плотно зашитый, будет неотличим от остальных, но заправленный в пушку и подожжённый…

– Разорвёт ствол и убьёт всех вокруг, – закончил Гук. – Что спишут на дурную пушку или на дурной порох. Поскольку милорд поставляет и то, и другое, вина в любом случае ляжет на него.

– Откуда взялся картуз? – спросил Даниель.

– Милорд сказал, что получил его от своего сына Ричарда, который обнаружил картуз в пороховом погребе собственного корабля накануне отплытия к Саутуолду.

– Где Ричарда убило голландским бортовым залпом, – сказал Даниель. – И милорд попросил, чтобы вы осмотрели картуз и составили мнение, испорчен ли он некими заговорщиками.

– Именно так.

– И что вы сказали?

– Никто ещё меня не спросил.

– Даже Комсток?

– Даже он.

– Зачем было лично нести сюда картуз, чтобы потом ни о чём не спросить?

– Могу лишь предположить, – отвечал Гук, – что милорд пришёл к выводу о бессмысленности расследования.

– Какая странная мысль!

– Отнюдь, – возразил Гук. – Предположим, я засвидетельствую, что порох в картузе мелкий. Что это даст? Англси – ибо не сомневайтесь, за этим стоит он, – объявит, что Комсток подменил порох, дабы оправдаться за неисправные пушки. Сын Комстока – единственный, кто мог подтвердить подлинность мешка, – мёртв. Не исключено, что были и другие, но – спасибо адмиралу де Рёйтеру – они теперь на морском дне. Мы проиграли войну, и надо найти виновного – не короля и не герцога Йоркского. Комсток уже понял, что виновным назначат его.

В башне становилось светлее с каждой минутой. Гук вставил в цилиндр шатун и соединил его с кривошипом, потом через крошечное запальное отверстие поджёг порох. Бабах! Поршень подскочил так быстро, что Даниель не успел даже отшатнуться. Шестерни завертелись, закручивая пружину, свернутую в спираль диаметром с тарелку. Собачка остановила храповик, чтобы она не раскручивалась. Гук совместил шестерни так, чтобы огромная часовая пружина посредством ремня передавала движение ведущему валу странного спиралевидного предмета, очень лёгкого, изготовленного из пергаментной бумаги, натянутой на каркас из лозы. Наподобие архимедова винта. Пружина начала медленно раскручиваться, быстро и ровно вращая винт. Стоя рядом с ним, Даниель ощущал вполне заметный ветер. Это продолжалось больше минуты – Гук засёк время по своим новейшим часам.

– Если подобрать форму и закладывать порох через равные промежутки времени, эта машина сможет оторвать себя от земли, – сказал Гук.

– Добавлять порох будет непросто, – заметил Даниель.

– Я пользуюсь порохом потому лишь, что он у меня есть, – отвечал Гук. – Теперь, когда председателем Королевского общества избран Англси, я думаю испробовать горючие газы.

– Даже если к тому времени я переберусь в Массачусетс, – сказал Даниель, – я непременно вернусь взглянуть, как вы полетите по воздуху, мистер Гук.

Неподалеку начал бить колокол. Даниелю подумалось, что для похорон вроде рановато. Однако через несколько минут к первому колоколу присоединился второй. Затем третий. Они трезвонили не умолкая, словно праздновали некое радостное событие. Англиканские церкви не разделяли общего ликования; звонили только у голландцев, евреев и диссидентов.

Чуть позже к воротам Бедлама подъехал Роджер Комсток в карете, запряженной четвернёй. Герб прежнего владельца был сбит и заменен гербом Золотых Комстоков.

– Даниель, окажите милость сопровождать меня в Уайт-холл, – сказал Роджер. – Король ждёт вас на подписание.

– Подписание чего? – Даниель мог предположить несколько вариантов; самыми вероятными представлялись смертный приговор ему за подстрекательство либо Роджеру за саботаж в пользу Голландской республики.

– Как чего?! Декларации! Разве вы не слышали? Свобода вероисповедания для диссентеров всех мастей – почти. Как и мечтал Уилкинс.

– Весть добрая, соглашусь, – но зачем его величеству я?

– После Болструда вы у нас самый видный диссидент.

– Неправда!

– Не важно, – бодро отвечал Роджер. – Так считает король, и так будет с сегодняшнего дня.

– Почему он так считает? – спросил Даниель, уже почти зная ответ.

– Потому что я так говорю всем и каждому.

– Мне не в чем было бы пойти в бордель, не то что в Уайт-холл.

– Разница невелика, – рассеянно заметил Роджер.

– Вы не понимаете! В моём парике вывели птенцов ласточки, – отнекивался Даниель.

Однако Роджер щёлкнул пальцами, и тут же из кареты выскочил слуга с кучей свёртков. Через приоткрытую дверцу Даниель различил и женские наряды – на женщинах. Их было две. Сверху донеслись взрыв и приглушённая брань Гука.

– Не беспокойтесь, ничего щегольского, – сказал Роджер. – Всё прилично для ведущего диссидента.

– Относится ли сказанное к дамам? – спросил Даниель, входя вместе с Роджером и слугой в Бедлам.

СТЕРЛИНГ: Ты пропустил «интеллектуальных» и «моральных».

ДАНИЕЛЬ: Я стараюсь быть кратким – у нас маловато той субстанции, присутствующей в свежем воздухе, которую огонь отнимает у живых существ.

РЕЛЕЙ: Герцог Йоркский!… Какой придворный лизоблюд удумал назвать Нью-Йорк в его честь?! Вполне приличный город.

ДАНИЕЛЬ: Если мне позволительно сменить тему, то причина, по которой я привёл вас в эту комнату, заключается в оной лестнице, каковая не только исправно служила для игр Уильяму Хаму, но и ведёт на крышу, где не столь жарко и дымно.

СТЕРЛИНГ: Даниель, что бы ни говорили, ума тебе не занимать.

[Следует ирони-комическая интерлюдия: братья Уотерхаузы нестройными и хриплыми (от дыма) голосами исполняют пуританский гимн о лестнице Иакова]

СЦЕНА: Крыши Треднидл-стрит. Снизу доносятся крики, звон стекла, мушкетные выстрелы. Братья и сэр Ричард собираются возле исполинской печной трубы, из которой сейчас валит дым горящих мебели и стен.

СЭР РИЧАРД АПТОРП: Сколь отрадно, Даниель, взирать на спрямлённый и расширенный Чипсайд, сознавая, что на месте сем будет заново воздвигнут собор – по математическим принципам, так, что, может быть, простоит хоть малость.

СТЕРЛИНГ: Сэр Ричард, ваши слова пугающе напоминают речь проповедника, который, начав с простого житейского наблюдения, перекидывает от него длинное и притянутое за уши сравнение.

АПТОРП: Или, если угодно, арку – оттуда сюда.

РЕЛЕЙ: Так вы хотите воздвигнуть своего рода исполинскую триумфальную арку? Вы не думаете, что прежде нужен хоть какой-то триумф?

АПТОРП: Это лишь сравнение. То, что Кристофер Рен намерен заложить в строительство собора, я собираюсь заложить в основание банка. И как Рен использует принципы Гука, дабы собор вышел устойчивым, так и я воспользуюсь современным методом в создании банка, который – при всём уважении к светлой памяти и заслугам вашего покойного шурина – не станет поджигать озверелая толпа.

РЕЛЕЙ: Наш шурин разорился, потому что король одолжил все его деньги – вероятно, под дулом мушкета, – а потом отказался их возвращать. Какие математические принципы позволят вам это предотвратить?

АПТОРП: Те же, с помощью которых вы и ваши единомышленники сохраняете свою веру: я не позволю королю вмешиваться в мои дела.

РЕЛЕЙ: Королям не нравится, когда им такое говорят.

АПТОРП: Я видел короля только вчера, и, поверьте, банкротство нравится ему ещё меньше. Я родился в тот самый год, когда король прибрал к рукам золото и серебро, которые Дрейк и другие торговцы поместили на хранение в Тауэр. Помните?

РЕЛЕЙ: Да, то был чёрный год, он сделал бунтовщиками многих разорившихся торговцев.

АПТОРП: В итоге возникли дело вашего шурина и практика златокузнечных обязательств – никто больше не доверял Тауэру.

СТЕРЛИНГ: А после нынешнего дня никто больше не будет доверять золотых дел мастерам и их никчёмным распискам.

АПТОРП: Верно. И как пустой гроб на Пасху во исполнение времён привёл к Воскресению…

ДАНИЕЛЬ: Я зажимаю уши. Когда заговорите как христиане, махните рукой.

Весть, что Голландия выиграла войну, распространилась по Лондону невидимо, как чума. В мгновение ока она настигла каждого. Однажды утром Даниель проснулся в Бедламе, зная, что Вильгельм Оранский открыл шлюзы и затопил полреспублики, чтобы спасти Амстердам. Однако он не мог вспомнить, когда и от кого это услышал.

Они с братьями покинули Треднидл, перебираясь с крыши на крышу. Апторпа оставили на крыше его собственной златокузнечной лавки, которая покуда избежала банкротства, однако и перед ней бушевала вооружённая толпа – и перед следующей, и дальше по улице. Как с опозданием поняли братья, они не только не выбрались из смуты, но, напротив, угодили в самую её гущу. Разумнее всего было повернуть назад, но теперь навстречу им по крышам двигался взвод квакеров с фитильными ружьями, и у каждого в руках дымился зажжённый трут. Со стороны Грешем-колледжа по крышам Брод-стрит пробирался такой же армейский взвод; было ясно, что скоро квакеры и солдаты начнут перестрелку над головами других квакеров, гавкеров, трясунов, пресвитериан, евреев, гугенотов, диггеров и прочих индепендентов на улице.

Пришлось спускаться на улицу в мечущую камни толпу. Однако, оказавшись внизу, Даниель понял, что это не юные смутьяны славных Дрейковых дней, а пузатые торговцы, пришедшие узнать, где их деньги. Ответ был: там, куда деваются деньги во время финансового обвала. Даниель постоянно наступал на парики. Иногда сразу сотня людей поворачивалась и бросалась бежать от внезапной пальбы, и тогда все парики падали разом, как на военных учениях. На некоторых париках были шматки мозга, и от них на башмаках оставались перламутровые разводы.

Братья пробились на Брод-стрит, подальше от Биржи, где, судя по всему, и начались беспорядки. Псевдопольские гренадеры выстроились перед зданием бывшей Гвинейской, будущей Королевской Африканской компании. Уотерхаузы перебежали по дальней стороне улицы, оглядываясь, не летят ли им в спины роковые металлические шары. Попытались укрыться в Грешем-колледже, однако туда после Пожара переехали многие государственные учреждения, поэтому колледж был закрыт и охранялся почти также, как Королевская Африканская компания.

Продолжая двигаться на север, они добрались до Бедлама, где и спрятались между штабелями обтёсанных плит. На следующее утро Стерлинг и Релей ушли, а Даниель остался – опустошённый, не чувствующий никакого желания возвращаться в город. Время от времени он слышал, как колокол на соседней церкви звонит по кому-то, погибшему в беспорядках.

О его местопребывании прознали; начали приходить посыльные, по несколько раз вдень, с приглашениями на новые похороны. Там его обычно просили встать и сказать несколько слов (не о покойном – по большей части это были люди малознакомые), но о религиозной терпимости вообще. Другими словами, его просили механически воспроизвести то, что сказал бы Уилкинс. Даниелю это было легко – легче, чем придумывать собственные слова. Из уважения к памяти отца он упоминал и Дрейка, что представлялось медленной и непрямой формой самоубийства; впрочем, после разговора с Джоном Комстоком Даниель не видел особого смысла цепляться за жизнь. Его странно умиротворял вид прихожан в белом и чёрном. (Иногда ярким пятном присутствовал Роджер Комсток в сопровождении придворного-двух, сочувствующих или по крайней мере интересующихся.) Часто церковь не вмещала всех, кто хотел проводить усопшего; люди стояли во дворе или на улице, заглядывали в открытые двери и окна. Даниелю вспоминалось, как во время его учёбы в Кембридже Апнор убил пуританина. Тогда он проделал пять миль, чтобы попасть на службу, и чудесным образом встретил отца и братьев. Их разговор стал для него трудною, но поддержкой. Сейчас его слова звучали неожиданно страстно – как две инертные субстанции, смешанные в алхимической ступке, дают взрывчатый состав, так и воспоминания о Дрейке и Уилкинсе, соединяясь, наполняли его огнем.

Однако Даниель к этому не стремился, поэтому начал избегать похорон и все время проводил в тихом каменном саду Бедлама.

Гук тоже переселился сюда, ибо в Грешем-колледже не стало прохода от придворных интриганов. Бедлам был далек от завершения – каменщики даже не приступали к флигелям. Однако центральную часть уже закончили, и наверху располагалась круглая башня с окнами по всем сторонам, где Гук любил уединяться: здесь было хорошее освещение и никто не мешал работе. Что до Даниеля, он оставался внизу и выходил в город только для встреч с Лейбницем.

* * *

Доктор Вильгельм Готфрид Лейбниц взял кофейник и в третий раз наклонил над чашкой. Из кофейника в третий раз ничего не вылилось – он был пуст последние полчаса. Лейбниц тихонько вздохнул и нехотя встал.

– Прошу меня извинить, сегодня я отправляюсь в долгий путь. Сперва через Ла-Манш, затем из Кале в Париж по дорогам, на которых хозяйничают сейчас французские полки – разбитые, голодные и озверелые.

Даниель настоял на том, чтобы расплатиться за обоих, и вместе с доктором вышел на улицу. Они двинулись к гостинице, в которой остановился Лейбниц, неподалёку от Биржи. На немощёных улицах по-прежнему валялись булыжники и обгоревшие головни.

– Лондон не блещет божественной гармонией, – сказал Даниель. – Мне стыдно, что я англичанин.

– Если бы вы вместе с Францией завоевали Голландию, у вас было бы больше оснований для стыда, – отвечал Лейбниц.

– Тогда, добравшись с Божьей помощью до Парижа, вы сможете сказать, что ваша миссия увенчалась успехом: войны нет.

– Моя миссия провалилась, – молвил Лейбниц. – Я не смог предотвратить войну.

– В день приезда вы сказали, доктор, что ваши философские занятия не более чем ширма для дипломатии. Однако я подозреваю, что всё наоборот.

– Мои философские занятия тоже закончились провалом, – пожал плечами Лейбниц.

– Вы снискали себе приверженца…

– Да. Ольденбург одолевает меня просьбами закончить арифметическую машину…

– В таком случае двух приверженцев, доктор.

Лейбниц даже остановился и взглянул на Даниеля – не шутит ли тот.

– Весьма польщён, сударь, но я предпочёл бы считать вас другом, а не приверженцем.

– В таком случае это я весьма польщён.

Они взялись за руки и некоторое время шли в молчании.

– Париж! – воскликнул Лейбниц, как если бы лишь одна эта мысль могла поддержать его в следующие несколько дней. – Вернувшись в Biblioteque du Roi, я обращу все свои усилия к математике.

– Вы не хотите заканчивать арифметическую машину?

Впервые Даниель увидел на лице доктора раздражение.

– Я – философ, а не часовых дел мастер. Философские проблемы, связанные с арифметической машиной, решены. Из этого лабиринта я выбрался.

– Кстати, доктор, в день приезда вы упомянули, что вопрос свободной воли либо предопределения – один из двух лабиринтов, в который увлекается мысль. Каков второй?

– Состав континуума, или: что есть пространство? Евклид утверждает, что всякое расстояние можно разделить пополам, затем ещё пополам и так до бесконечности. Легко сказать, трудно представить.

– Думаю, труднее для метафизика, чем для математика, – заметил Даниель. – Как во многих других областях, современная математика даёт нам средства оперировать как бесконечно большим, так и бесконечно малым.

– Что ж, может, я и впрямь в слишком большой степени метафизик, – согласился Лейбниц. – Понимаю, вы говорите о методе бесконечных последовательностей и рядов.

– Именно так, доктор. Но, как всегда, вы себя умаляете. Вы продемонстрировали Королевскому обществу, что знаете об этих последовательностях больше кого-либо из живущих.

– Увы, они не разрешают моих затруднений, лишь заставляют задуматься о глубине нашего непонимания. Например…

Лейбниц шагнул к свисающему с карниза на углу здания фонарю. Проект освещения лондонского Сити застопорился из-за нехватки средств, однако в этой неспокойной части города, где (по мнению сэра Роджера Лестрейнджа) в любом тёмном углу могли прятаться непокорные диссиденты, расходы на ворвань для фонарей сочли оправданными.

Лейбниц взял палку из груды мусора, которая еще недавно была златокузнечной лавкой, и, встав в круг желтовато-бурого света, нацарапал в грязи несколько первых членов последовательности;

– Бесконечные ряды не только служат метафорой непознаваемости – они могут и прояснять! Мой друг Исаак Ньютон творит с ними чудеса. Он научился описывать бесконечными рядами любую кривую.

Даниель забрал у Лейбница палку и нарисовал на земле кривую.

– Это отнюдь не отвращает его от познания, напротив, укрепляет в понимании, давая способ определить касательную в каждой точке.

Он прочертил прямую, касающуюся кривой.

По улице прогрохотала черная карета. Четвёрка лошадей, подстегиваемая кучером, опасливо шарахнулась от груды развалин. Даниель и Лейбниц отступили в арку, чтобы её пропустить, колёса расплескали лужу и превратили лейбницевы гиероглифы вместе с Даниелевыми загогулинами в систему каналов, быстро смывающих нарисованное.

– Проживёт ли дольше хоть что-либо из наших начинаний? – горько произнёс Даниель. Лейбниц коротко рассмеялся и на протяжении следующих нескольких ярдов не проронил ни слова.

– Я думал, Ньютон занимается одной алхимией, – сказал он наконец.

– Время от времени Ольденбургу, Комстоку или мне удаётся растормошить его на математическую статью.

– Наверное, меня тоже следует тормошить, – произнес Лейбниц.

– Это сможет делать Гюйгенс, когда вы вернётесь.

Лейбниц резко тряхнул плечами, как будто хотел сбросить с них Гюйгенса.

– До сих пор он был мне хорошим наставником, но сумел дать лишь задачи, уже разрешённые англичанами, а следовательно, знает математику не лучше меня.

– Ольденбург тоже вас подталкивает, хотя и к иному.

– Я постараюсь найти в Париже кого-нибудь, кто построит арифметическую машину ради Ольденбурга, – вздохнул Лейбниц. – Это достойный проект, но там осталась работа для механика.

Они вошли в свет от следующего фонаря. Даниель воспользовался случаем заглянуть спутнику в лицо и оценить его настроение. Лейбниц выглядел куда решительнее, чем под прошлым фонарём.

– Ребячество – ждать, что старшие направят мою мысль, – сказал доктор. – Никто не велел мне думать о свободной воле и предопределенности. Я сам вступил в этот лабиринт, и заплутал, и вынужден был отыскать выход.

– Вас ждёт второй лабиринт, – напомнил Даниель.

– Да… время углубиться в него. Отныне это моя единственная цель. В следующий раз, когда вы увидите меня, Даниель, я буду первым математиком мира.

В устах любого другого европейского законоведа эти слова прозвучали бы нелепым бахвальством; однако их произнёс монстр.

Я дал волю своим страстям.

Однажды утром Даниель проснулся от приглушённого взрыва и решил, что за городом испытывают новую пушку. Он уже собирался заснуть, когда вновь раздалось «бух!», словно точка в конце книги.

Утренний свет наполнял башню Бедлама и медленно пробирался по балкам, крепям и лесам вниз, туда, где спал на соломенном тюфяке Даниель. Наверху кто-то двигался, не наобум, как вор или мыши, но проворно и точно, как птицы и Роберт Гук.

Даниель встал и, не надевая парик, чтобы прохладный ветер обдувал коротко остриженную голову, полез к свету по лесам и верёвочным лестницам. Просветы между досками над головой розовели прямыми линиями, тугими и параллельными, словно клавесинные струны. Он протиснулся в люк, вспугнув пару ласточек, и оказался под куполом башни, в полукруглом помещении вместе с Робертом Гуком. Воздух искрился пылинками. Гук разложил на полу большие чёрные крылья и воздушный винт. Перед окном он установил стекло, аккуратно расчерченное чёрной декартовой сеткой, на которое наносил параболы – траектории пушечных ядер. Гук любил наблюдать, как летит ядро, и восковым карандашом рисовать его траекторию.

– Отвесь мне пять гран пороха, – попросил Гук, не отрывая глаз от разрежающей машины: снабжённого поршнем цилиндра, одного из тех, при помощи которых они с Бойлем исследовали расширение газов.

Даниель подошёл к установленным на столе точным весам. Рядом на полу стоял бочонок с гербом Серебряных Комстоков. Затычка прилегала неплотно и была усеяна зёрнами чёрного пороха. Рядом лежал цилиндрический холщовый мешочек диаметром с кулак, набитый, как мучной куль. Когда-то он был зашит, но Гук разрезал неровные стежки. Заглянув под выцветшую ткань, Даниель тоже увидел порох.

– Взять из бочонка или из мешка? – спросил Даниель.

– Мне дороги мои глаза и машина, так что из бочонка.

– Почему вы так сказали? – Даниель снял затычку и увидел, что бочонок почти полон. Взяв медную ложку, которую Гук оставил рядом с весами (медь не даёт искр), он зачерпнул порох и начал сыпать на золотую чашку. Однако взгляд его постоянно устремлялся на мешочек; отчасти потому, что Гук, мало чего страшившийся, счёл его опасным. И ещё потому, что он казался смутно знакомым, хотя Даниель и не мог вспомнить, где его видел.

– Разотрите между пальцами, – посоветовал Гук. – Не бойтесь, не взорвётся.

Даниель взял из мешка щепоть пороха. Ответ не заставил себя ждать: порох в мешочке был тоньше, чем в бочонке. И тут же Даниель вспомнил, где такой видел: в ту ночь в лаборатории. Роджер Комсток растирал порох и ссыпал в очень похожий мешочек.

– Откуда это? Из театра?

Гук опешил, что с ним случалось нечасто.

– Почему вы задали такой странный вопрос? Как вам пришло в голову столь дикое предположение, скажите на милость?

– Тонкий порох используют в театре. – Даниель кивнул на мешочек, потому что руки у него были заняты. Отвесив пять гран пороха, он ссыпал их в бумажный кулёк и отнёс Гуку. – Такой горит много быстрее грубого. – В подтверждение своих слов Даниель потряс кульком; звук получился, словно встряхивали песок. Гук забрал порох и высыпал в цилиндр разрежающей машины. Некоторые из машин были стеклянные, но эта представляла собой тяжёлую медную трубку размером с чайницу, то есть, по сути, миниатюрную мортиру. Поршень входил в неё, как ядро.

– Знаю, – отвечал Гук, – потому и не хочу всыпать пять гран такого пороха в свою разрежающую машину. Пять гран комстоковского пороха горят медленно и ровно, выталкивая поршень, как мне нужно. То же количество пороха из мешочка сгорит в один миг, взорвав мой аппарат и меня.

– Вот почему я предположил, что он из театра, – сказал Даниель. – Такой порох не годится для разрежающей машины, но на сцене даёт эффектную вспышку.

– Этот мешочек, – сказал Гук, – доставлен с военного корабля. На некоторых кораблях порох по старинке сыплют в пушку из бочонка, как мушкетер заправляет своё оружие из рожка. Однако в пылу боя наши артиллеристы нередко просыпают порох на палубу или неверно отмеряют его количество. А держать открытый порох рядом с пушкой значит накликать беду. Сейчас появился новый метод. До боя, когда есть возможность работать сосредоточенно, порох тщательно отмеряют и ссыпают в мешки, называемые картузами, которые затем старательно зашивают. Картузы хранятся в пороховом погребе, и во время боя их подносят к пушкам по одному.

– Ясно, – сказал Даниель. – И канониру надо лишь разрезать мешок и всыпать порох в дуло.

Далеко не в первый раз Гука раздосадовала непонятливость Даниеля.

– Зачем возиться с ножом, если огонь сам вскроет мешок?

– Простите?

– Диаметр мешка равен диаметру дула. Зачем его вскрывать? Нет, весь мешок, как есть зашитый, забивают в дуло.

– И канонир даже не видит, что в нём?

Гук кивнул.

– Канониры имеют дело лишь с порохом для затравки, который насыпается в запальное отверстие и передаёт огонь мешку.

– Значит, канониры полагаются на тех, кто зашивает мешки, – вверяют им свою жизнь, – сказал Даниель. – Если положить в картуз не того пороха… – Он, не договорив, вернулся к мешку и запустил пальцы внутрь. Разница между этим порохом и комстоковским была как между мукой и песком.

– Вы говорите в точности как Джон Комсток, когда тот вручал мне бочонок и картуз.

– Он принёс их лично?

Гук кивнул.

– Сказал, что никому больше не доверяет.

Видимо, на лице Даниеля отразился ужас, потому что Гук поднял руку.

– Я прекрасно понимаю его состояние. Некоторые из нас, Даниель, подвержены меланхолии и во время ее приступов терзаются страхами, будто окружающие строят против них козни. Это опасное чувство. У меня время от времени возникают такие подозрения касательно Ольденбурга и других. Ваш друг Исаак Ньютон тоже к ним предрасположен. Из всех живущих, полагаю, Джон Комсток менее всего одержим подозрительностью. Однако когда он пришёл сюда с бочонком, то был целиком в её власти, и это огорчило меня более всех последних событий.

– Милорд считает, что его недруги подложили в пороховые погреба военных кораблей картузы с мелким порохом. Такой картуз, плотно зашитый, будет неотличим от остальных, но заправленный в пушку и подожжённый…

– Разорвёт ствол и убьёт всех вокруг, – закончил Гук. – Что спишут на дурную пушку или на дурной порох. Поскольку милорд поставляет и то, и другое, вина в любом случае ляжет на него.

– Откуда взялся картуз? – спросил Даниель.

– Милорд сказал, что получил его от своего сына Ричарда, который обнаружил картуз в пороховом погребе собственного корабля накануне отплытия к Саутуолду.

– Где Ричарда убило голландским бортовым залпом, – сказал Даниель. – И милорд попросил, чтобы вы осмотрели картуз и составили мнение, испорчен ли он некими заговорщиками.

– Именно так.

– И что вы сказали?

– Никто ещё меня не спросил.

– Даже Комсток?

– Даже он.

– Зачем было лично нести сюда картуз, чтобы потом ни о чём не спросить?

– Могу лишь предположить, – отвечал Гук, – что милорд пришёл к выводу о бессмысленности расследования.

– Какая странная мысль!

– Отнюдь, – возразил Гук. – Предположим, я засвидетельствую, что порох в картузе мелкий. Что это даст? Англси – ибо не сомневайтесь, за этим стоит он, – объявит, что Комсток подменил порох, дабы оправдаться за неисправные пушки. Сын Комстока – единственный, кто мог подтвердить подлинность мешка, – мёртв. Не исключено, что были и другие, но – спасибо адмиралу де Рёйтеру – они теперь на морском дне. Мы проиграли войну, и надо найти виновного – не короля и не герцога Йоркского. Комсток уже понял, что виновным назначат его.

В башне становилось светлее с каждой минутой. Гук вставил в цилиндр шатун и соединил его с кривошипом, потом через крошечное запальное отверстие поджёг порох. Бабах! Поршень подскочил так быстро, что Даниель не успел даже отшатнуться. Шестерни завертелись, закручивая пружину, свернутую в спираль диаметром с тарелку. Собачка остановила храповик, чтобы она не раскручивалась. Гук совместил шестерни так, чтобы огромная часовая пружина посредством ремня передавала движение ведущему валу странного спиралевидного предмета, очень лёгкого, изготовленного из пергаментной бумаги, натянутой на каркас из лозы. Наподобие архимедова винта. Пружина начала медленно раскручиваться, быстро и ровно вращая винт. Стоя рядом с ним, Даниель ощущал вполне заметный ветер. Это продолжалось больше минуты – Гук засёк время по своим новейшим часам.

– Если подобрать форму и закладывать порох через равные промежутки времени, эта машина сможет оторвать себя от земли, – сказал Гук.

– Добавлять порох будет непросто, – заметил Даниель.

– Я пользуюсь порохом потому лишь, что он у меня есть, – отвечал Гук. – Теперь, когда председателем Королевского общества избран Англси, я думаю испробовать горючие газы.

– Даже если к тому времени я переберусь в Массачусетс, – сказал Даниель, – я непременно вернусь взглянуть, как вы полетите по воздуху, мистер Гук.

Неподалеку начал бить колокол. Даниелю подумалось, что для похорон вроде рановато. Однако через несколько минут к первому колоколу присоединился второй. Затем третий. Они трезвонили не умолкая, словно праздновали некое радостное событие. Англиканские церкви не разделяли общего ликования; звонили только у голландцев, евреев и диссидентов.

* * *

Чуть позже к воротам Бедлама подъехал Роджер Комсток в карете, запряженной четвернёй. Герб прежнего владельца был сбит и заменен гербом Золотых Комстоков.

– Даниель, окажите милость сопровождать меня в Уайт-холл, – сказал Роджер. – Король ждёт вас на подписание.

– Подписание чего? – Даниель мог предположить несколько вариантов; самыми вероятными представлялись смертный приговор ему за подстрекательство либо Роджеру за саботаж в пользу Голландской республики.

– Как чего?! Декларации! Разве вы не слышали? Свобода вероисповедания для диссентеров всех мастей – почти. Как и мечтал Уилкинс.

– Весть добрая, соглашусь, – но зачем его величеству я?

– После Болструда вы у нас самый видный диссидент.

– Неправда!

– Не важно, – бодро отвечал Роджер. – Так считает король, и так будет с сегодняшнего дня.

– Почему он так считает? – спросил Даниель, уже почти зная ответ.

– Потому что я так говорю всем и каждому.

– Мне не в чем было бы пойти в бордель, не то что в Уайт-холл.

– Разница невелика, – рассеянно заметил Роджер.

– Вы не понимаете! В моём парике вывели птенцов ласточки, – отнекивался Даниель.

Однако Роджер щёлкнул пальцами, и тут же из кареты выскочил слуга с кучей свёртков. Через приоткрытую дверцу Даниель различил и женские наряды – на женщинах. Их было две. Сверху донеслись взрыв и приглушённая брань Гука.

– Не беспокойтесь, ничего щегольского, – сказал Роджер. – Всё прилично для ведущего диссидента.

– Относится ли сказанное к дамам? – спросил Даниель, входя вместе с Роджером и слугой в Бедлам.