Страница:

«Спасибо, молодой человек! Ваши родители хорошо воспитали вас».

Я говорю:

«Нет у меня родителей. Они умерли, когда я совсем маленький был».

«Но кто же воспитал вас?»

Объясняю:

«Рос в детдоме. Потом ремесленное училище, а теперь я в техникуме. В общем, комсомол воспитал».

А он спрашивает:

«Кто, кто? Как вы сказали? Не понимаю…»

«Ну, — думаю, — надо скорей ехать. Ведь он совсем больной».

Спрыгнул с телеги. Чересседельник подтянул, подпругу и супонь проверил. Вернулся к телеге, а гражданина моего и нету!

Тут я себе приказ даю: «Голову себе, Колька, сверни, но больного отыщи и в больницу доставь».

Повернул я Стрелку назад в город, погнал прямо к больнице. Посадил на телегу санитара — и обратно… Вот этого профессора мы и ищем. Кругом обшарили. Надо в роще поискать.. — заключил свой рассказ Коля Сенцов.

Туман как будто рассеялся, но дождь то прекращался, то вновь лил.

Я оставил Колю с санитаром на проселочной дороге и велел им ждать. А сам побежал с фонарем по аллее. Да, здесь где-то беседка. В ней мы одевались. Ждали вечера…

Аллея! Как она в темноте бесконечно длинна!

А что, если Думчев заблудился, устал, уснул где-нибудь или упал?

Вот и акация. Она заслоняет вход в беседку. Я резко отстранил ветки, они осыпали меня частым дождем. Мой фонарь осветил полусгнившие столбы от стола и скамеек. Никого…

Скорее к базе Райпищеторга! Может быть, он там!

Какая тишина! Только стучат капли по дырявой крыше беседки. Но что это? Не почудилось ли мне? Какой-то вздох.

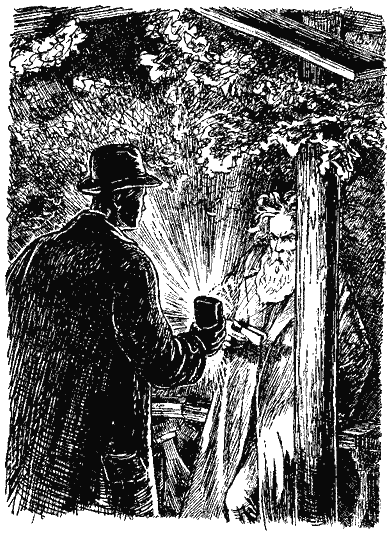

Свет фонаря упал на столб возле акации, и за ним, за этим столбом, — Думчев.

Свет фонаря упал на столб возле акации, и за ним, за этим столбом, — Думчев.

Я оглянулся. Свет фонаря упал на столб возле акации, и за ним, за этим столбом, Думчев…

— Сергей Сергеевич!

Он выглянул из-за столба и тотчас отвернулся от меня.

Я кинулся к нему:

— Сергей Сергеевич!

Схватил его за руку. Зябкая, холодная, ледяная рука. Он весь дрожал. Озноб. Думчев не смотрел на меня. Я окликнул Колю Сенцова и санитара. Они подбежали к нам. Санитар быстро снял ватник и надел на Думчева, набросил на его плечи свой брезентовый плащ. Думчев молча всему подчинялся. Коля взял его под руку. Мы пошли. Санитар освещал фонарем дорогу. Иногда свет фонаря падал на Думчева: лицо усталое, бледное, но глаза строго и пристально смотрели мимо нас куда-то вдаль. Все молчали. Так дошли до дороги, где стояла лошадь, привязанная к придорожному дереву.

— В больницу? — спросил Коля Сенцов. Я нагнулся к нему и тихо сказал:

— Сергею Сергеевичу будет лучше дома.

Телега тронулась. Было совсем черно. Дождик, теперь уже вялый и долгий, шумел в листве придорожных деревьев. Все молчали. Телега спокойно и медленно катилась по дороге в город.

Площадка цветов

Прежде всего — эксперимент!

Ночью на волхонке

Нет, не заблуждение, а открытие!

Доклад не состоялся

Я говорю:

«Нет у меня родителей. Они умерли, когда я совсем маленький был».

«Но кто же воспитал вас?»

Объясняю:

«Рос в детдоме. Потом ремесленное училище, а теперь я в техникуме. В общем, комсомол воспитал».

А он спрашивает:

«Кто, кто? Как вы сказали? Не понимаю…»

«Ну, — думаю, — надо скорей ехать. Ведь он совсем больной».

Спрыгнул с телеги. Чересседельник подтянул, подпругу и супонь проверил. Вернулся к телеге, а гражданина моего и нету!

Тут я себе приказ даю: «Голову себе, Колька, сверни, но больного отыщи и в больницу доставь».

Повернул я Стрелку назад в город, погнал прямо к больнице. Посадил на телегу санитара — и обратно… Вот этого профессора мы и ищем. Кругом обшарили. Надо в роще поискать.. — заключил свой рассказ Коля Сенцов.

Туман как будто рассеялся, но дождь то прекращался, то вновь лил.

Я оставил Колю с санитаром на проселочной дороге и велел им ждать. А сам побежал с фонарем по аллее. Да, здесь где-то беседка. В ней мы одевались. Ждали вечера…

Аллея! Как она в темноте бесконечно длинна!

А что, если Думчев заблудился, устал, уснул где-нибудь или упал?

Вот и акация. Она заслоняет вход в беседку. Я резко отстранил ветки, они осыпали меня частым дождем. Мой фонарь осветил полусгнившие столбы от стола и скамеек. Никого…

Скорее к базе Райпищеторга! Может быть, он там!

Какая тишина! Только стучат капли по дырявой крыше беседки. Но что это? Не почудилось ли мне? Какой-то вздох.

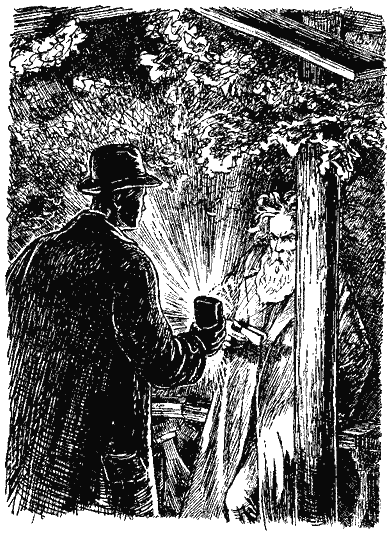

Я оглянулся. Свет фонаря упал на столб возле акации, и за ним, за этим столбом, Думчев…

— Сергей Сергеевич!

Он выглянул из-за столба и тотчас отвернулся от меня.

Я кинулся к нему:

— Сергей Сергеевич!

Схватил его за руку. Зябкая, холодная, ледяная рука. Он весь дрожал. Озноб. Думчев не смотрел на меня. Я окликнул Колю Сенцова и санитара. Они подбежали к нам. Санитар быстро снял ватник и надел на Думчева, набросил на его плечи свой брезентовый плащ. Думчев молча всему подчинялся. Коля взял его под руку. Мы пошли. Санитар освещал фонарем дорогу. Иногда свет фонаря падал на Думчева: лицо усталое, бледное, но глаза строго и пристально смотрели мимо нас куда-то вдаль. Все молчали. Так дошли до дороги, где стояла лошадь, привязанная к придорожному дереву.

— В больницу? — спросил Коля Сенцов. Я нагнулся к нему и тихо сказал:

— Сергею Сергеевичу будет лучше дома.

Телега тронулась. Было совсем черно. Дождик, теперь уже вялый и долгий, шумел в листве придорожных деревьев. Все молчали. Телега спокойно и медленно катилась по дороге в город.

Площадка цветов

Шумит полуденным шумом Москва. Беспрерывно мчатся машины, огибая площадку у станции метро, мчатся вверх, к Арбату. Гудки машин, звонки трамваев висят в воздухе. Всего миг-другой, и иссякают. И, как бы догоняя, разыскивая эти растаявшие звуки, тут же возникают новые гудки и звонки, возникают настойчиво и непрерывно чтоб усилить этот гул и так же раствориться в нем.

Шумит Москва. Машины мчатся к Арбату. У станции метро людно. В институт на Метростроевскую и к трамваям спешат, выбегая из метро, студенты и студентки. Им навстречу идут люди, медленно и увесисто, проворно и быстро, чтобы спуститься в метро и через несколько минут уже быть в магазинах на Петровке, стать со второй сменой за рабочий станок, сесть за рабочий стол где-то в Сокольниках или на Красносельской.

Тысячи и тысячи шагов! Все слилось в один долгий многообразный гул.

Вот уже два дня, как я в Москве. Работа, заботы, встречи, дела, звонки по телефону — все точно слилось с этим шумом и гулом. И этот гул отодвинул от меня далеко все то, что было несколько дней назад.

Как давно это было! Да и было ли?

Телега в тумане… Коля Сенцов и санитар… Темная гладь шоссе, полуразрушенная беседка… А в ней Думчев. Один под дождем. Потом опять шуршание колес телеги по шоссе… Мы тогда же ночью сдали Думчева на попечение Полины Александровны. А рано утром я узнал от нее, что Сергей Сергеевич лишь слегка простудился. Он просил только об одном: никого к нему в лабораторию не пускать.

Я сразу же простился с Булай. Она записала мой московский адрес.

Потом я зашел к Тарасевичу. Он еще не вернулся с областной конференции. Я оставил у него свой адрес и в тот же вечер сел в поезд на Москву…

Как весело, громко и ярко здесь, у метро! Полукольцом стоят продавцы цветов.

Под августовским еще жарким солнцем горят огненно-красные настурции в низеньких глиняных кувшинах. К жердочкам, прибитым к столам, привязаны готовые букеты цветов, обрамленные обязательным узорчатым папоротником. Из каждого букета смотрят и гордятся своими пунцовыми, малиновыми и оранжевыми тонами георгины. Но пытаются спрятаться в букете и стать незаметными белые шарики жемчужин. Напрасно. Они видны и придают ласковость и скромную прелесть букету.

Цветы августа! Ваша окраска так ярка, сильна и разнообразна! Но скоро осень. Дождь… Желтое увядание…

И вот тут, в эту минуту, на этой площадке, у этих корзин с цветами, я вдруг вспомнил живой огонь тех, иных красок.

Страна Дремучих Трав!.. Я тогда ждал: вот-вот раскроются ворота в заборе из надкрыльев медного жука! И предо мной уже не забор, а гигантский театральный занавес, горящий, блещущий совсем незнакомыми мне красками.

Да! Какая же тайна скрыта в силе, яркости, причудливости и разнообразии тех красок? И почему Думчев говорил, что эти краски вечны и не померкнут никогда?

А что, если… если здесь скрывается какое-то открытие? Ведь может быть… Как знать!

Как легко и быстро я назвал конспект Думчева «конспектом ошибок»! И вот обидел старого человека. Напрасно я убедил его писать непривычную для него заявку. Заявка! Даже звучание этого слова было чуждо его слуху. Я сбил его с толку. А чем же и как помог я Думчеву?

Вот, например, он показал дивные краски на сооруженном им заборе около летнего дома. И горячо говорил о них, как о великом открытии. Кому об этом рассказать? Проверить, спросить…

А не обратиться ли мне к Калганову? Он физик. Проблемы света, цвета и красок — его облает О нем я часто читал в наших газетах.

Да! Сегодня же, если успею, пойду в институт к Калганову После киносъемки, после репетиции.

В павильоне киностудии, глядя при шумном свете юпитеров на декорации, я продолжа думать о красках Думчева. И на репетиции в темном зрительном зале, за режиссерским столиком, над которым горит одинокая лампа под темным абажуром, в спокойной, чуть-чуть жесткой тишине, нарушаемой репликами актеров на сцене, глядя, как осветители подбирали цвет софитов и освещали декорации, я снова вспомнил слова Думчева.

«Ах, эта зелень весны, нарисованная в театре на фанере и картоне! Меняется ли она вместе с музыкой оркестра? Нет! Краски застыли раз и навсегда…»

Репетиция кончилась в четыре часа дня. Успею зайти к Калганову!

Шумит Москва. Машины мчатся к Арбату. У станции метро людно. В институт на Метростроевскую и к трамваям спешат, выбегая из метро, студенты и студентки. Им навстречу идут люди, медленно и увесисто, проворно и быстро, чтобы спуститься в метро и через несколько минут уже быть в магазинах на Петровке, стать со второй сменой за рабочий станок, сесть за рабочий стол где-то в Сокольниках или на Красносельской.

Тысячи и тысячи шагов! Все слилось в один долгий многообразный гул.

Вот уже два дня, как я в Москве. Работа, заботы, встречи, дела, звонки по телефону — все точно слилось с этим шумом и гулом. И этот гул отодвинул от меня далеко все то, что было несколько дней назад.

Как давно это было! Да и было ли?

Телега в тумане… Коля Сенцов и санитар… Темная гладь шоссе, полуразрушенная беседка… А в ней Думчев. Один под дождем. Потом опять шуршание колес телеги по шоссе… Мы тогда же ночью сдали Думчева на попечение Полины Александровны. А рано утром я узнал от нее, что Сергей Сергеевич лишь слегка простудился. Он просил только об одном: никого к нему в лабораторию не пускать.

Я сразу же простился с Булай. Она записала мой московский адрес.

Потом я зашел к Тарасевичу. Он еще не вернулся с областной конференции. Я оставил у него свой адрес и в тот же вечер сел в поезд на Москву…

Как весело, громко и ярко здесь, у метро! Полукольцом стоят продавцы цветов.

Под августовским еще жарким солнцем горят огненно-красные настурции в низеньких глиняных кувшинах. К жердочкам, прибитым к столам, привязаны готовые букеты цветов, обрамленные обязательным узорчатым папоротником. Из каждого букета смотрят и гордятся своими пунцовыми, малиновыми и оранжевыми тонами георгины. Но пытаются спрятаться в букете и стать незаметными белые шарики жемчужин. Напрасно. Они видны и придают ласковость и скромную прелесть букету.

Цветы августа! Ваша окраска так ярка, сильна и разнообразна! Но скоро осень. Дождь… Желтое увядание…

И вот тут, в эту минуту, на этой площадке, у этих корзин с цветами, я вдруг вспомнил живой огонь тех, иных красок.

Страна Дремучих Трав!.. Я тогда ждал: вот-вот раскроются ворота в заборе из надкрыльев медного жука! И предо мной уже не забор, а гигантский театральный занавес, горящий, блещущий совсем незнакомыми мне красками.

Да! Какая же тайна скрыта в силе, яркости, причудливости и разнообразии тех красок? И почему Думчев говорил, что эти краски вечны и не померкнут никогда?

А что, если… если здесь скрывается какое-то открытие? Ведь может быть… Как знать!

Как легко и быстро я назвал конспект Думчева «конспектом ошибок»! И вот обидел старого человека. Напрасно я убедил его писать непривычную для него заявку. Заявка! Даже звучание этого слова было чуждо его слуху. Я сбил его с толку. А чем же и как помог я Думчеву?

Вот, например, он показал дивные краски на сооруженном им заборе около летнего дома. И горячо говорил о них, как о великом открытии. Кому об этом рассказать? Проверить, спросить…

А не обратиться ли мне к Калганову? Он физик. Проблемы света, цвета и красок — его облает О нем я часто читал в наших газетах.

Да! Сегодня же, если успею, пойду в институт к Калганову После киносъемки, после репетиции.

В павильоне киностудии, глядя при шумном свете юпитеров на декорации, я продолжа думать о красках Думчева. И на репетиции в темном зрительном зале, за режиссерским столиком, над которым горит одинокая лампа под темным абажуром, в спокойной, чуть-чуть жесткой тишине, нарушаемой репликами актеров на сцене, глядя, как осветители подбирали цвет софитов и освещали декорации, я снова вспомнил слова Думчева.

«Ах, эта зелень весны, нарисованная в театре на фанере и картоне! Меняется ли она вместе с музыкой оркестра? Нет! Краски застыли раз и навсегда…»

Репетиция кончилась в четыре часа дня. Успею зайти к Калганову!

Прежде всего — эксперимент!

Еще кипел московский день, а я уже был в кабинете физика Дмитрия Дмитриевича Калганова. Он попросил меня подождать, пока закончит беседу со своими сотрудниками. Разговор их был для меня непонятен — о какой-то сложной физической проблеме.

Лицо физика мне чем-то напоминало знаменитый портрет Ермолова, неустрашимого героя сражений с Наполеоном.

Но физик Калганов не воин, а ученый и живет не в девятнадцатом веке, а в наши дни. Он не воин. Но этот жест, четкий и повелительный, эти движения без всякого оттенка суеты… Какой львиный поворот головы! Черты лица крупные, резкие, почти могучие. Голос раскатистый…

Я смотрел и думал: «Да, такой человек наведет порядок в круговороте научных проблем, проектов, замыслов и предложений — наведет добротный хозяйский порядок на своем ученом дворе».

— Хотите — верьте, хотите — нет и посчитайте все это фантастической повестью… — так начал я свой рассказ о Думчеве, когда Калганов усадил меня в кресло рядом с собой.

Сначала он слушал меня с каким-то свирепым добродушием. Но, когда я заговорил о ярмарке, где давным-давно Думчев показал свой первый полет, а предприимчивый купец за показ смертельного номера считал пятачки, глаза Калганова заблестели, он резко отвернулся от меня и стал рассматривать что-то в вечернем окне.

Потом посмотрел на меня в упор и заговорил:

— Сколько уничтоженных, задавленных народных талантов! То было проклятое время. Оно загнало Циолковского с его вычислениями на чердак, втиснуло Мичурина на полнадела земли…

Калганов умолк.

Когда я начал рассказывать о том, как Думчев, которого я отыскал в Стране Дремучих Трав, упорно предлагал заимствовать у насекомых разного рода технические «целесообразности», как он выражался, Калганов в волнении встал с кресла.

— Вот как! Вот как! — повторял он.

— Вы удивляетесь? — спросил я.

— Нет, почему! Чему тут удивляться? Человек издревле присматривался к великой лаборатории природы, изучал ее не только праздного любопытства ради. Он примечал все поучительное, использовал, ставил себе на службу. Человечество и впредь будет настойчиво и пытливо исследовать, открывать новые и новые законы природы, чтобы управлять ими. Овладевая природой, подчиняя ее себе, изменяя ее, наука не слепо, не механически подражает готовым образцам. И греха не вижу в том, чтобы воспользоваться подсказкой природы. А как же иначе?!

«Надо скорее, спросить Калганова о главном», — подумал я. И стал рассказывать о том, как Думчев в Стране Дремучих Трав привел меня к своему летнему дому, а я остановился, изумленный красками его забора. Забор был сложен из крыльев обычных бабочек.

И этот забор переливался и горел красками необычайной яркости и красоты, а Думчев мне сказал, что крылышки эти природой не окрашены, что состоят они из бесцветных прозрачных чешуек и не содержат в себе красящих пигментов в виде цветных крупинок.

— Скажите, как понять Думчева? Ведь если они бесцветны, не окрашены, то откуда же эта игра красок? Как понять? Ведь это вздор!

— Нет, не вздор, а верное наблюдение, — сказал спокойно Калганов.

— Верное наблюдение?! И Думчев не ошибся? Разве прозрачно-бесцветное может быть красочным?

— Для того чтобы вы поняли меня, почему прозрачные, бесцветные крылышки бабочек переливаются яркими красками, я начну, конечно, с самого простого. С того, что такое свет и цвет.

Любое тело излучает в пространство энергию в виде электромагнитных волн, длина которых меняется в зависимости от температуры тела: от десятков микрон до миллионов долей микрона.

В зависимости от частоты колебаний различаются волны: электрические, инфракрасные, световые, ультрафиолетовые, рентгеновские и другие. Наш глаз может воспринимать только световые волны. Ньютон доказал, что видимый нами белый свет есть совокупность цветных лучей.

Вы, конечно, знаете, как был разложен луч света.

Ньютон поставил стеклянную призму на стол. Солнечный луч ударил в призму и преломился на семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Между семью цветами нет резкой границы: есть взаимные переходы от одного цвета в другой. Например, между желтым и зеленым различают еще цвет лиственной зелени, между зеленым и голубым — цвет морской зелени.

Разному числу колебаний световых волн соответствуют свои цветовые тона.

Как известно, обычно предметы не имеют собственного цвета. Они обладают способностью отражать, преломлять или поглощать лучи.

Что такое цвет черного предмета? Все световые лучи, падающие на этот предмет, поглощены, и поверхность предмета не отразила никаких лучей.

Что такое синий цвет? Синяя краска. Поверхность предмета поглотила все цвета спектра, а синий цвет отразила. И мы видим предмет синим.

Так физика объясняет природу света и цвета.

Тончайшая, прозрачная и совсем невидимая чешуя, покрывающая крылья бабочек, — словно набор прозрачных пластинок, по-особому, своеобразно пропускающих свет. Толщина этих пластинок, или чешуек, различна и соизмерима со световыми волнами разной длины. Та или иная пластинка окрасится в соответствующий цвет, однако зависящий от угла зрения зрителя.

Вот перед вами пример, который ясно показывает, как изменяется окраска в зависимости от толщины пленки: мыльный пузырь. Как часто дети очарованы прихотливой сменой окраски мыльного пузыря! Эта смена, эта игра красок кажется случайной, неожиданной. Но здесь в чередовании цветов есть строгая закономерность. Когда мыльный пузырь начинают надувать и пленка его толста, он еще лишен цвета. Но вот пузырь раздувается — пленка становится тоньше, и на его поверхности начинают играть радужные краски. А ведь мыльная пленка не окрашена, в ней нет красящих пигментов.

Но не у всех бабочек такие крылья. Есть бабочки с пигментной окраской, и эта окраска выцветает, выгорает. Есть даже группа бабочек с такими крылышками, в которых сочетается пигментная окраска с прозрачностью отдельных пластинок.

Ваш Думчев выбрал те крылышки, в которых луч света — один только луч света! — создает чарующую окраску. Он обратил ваше внимание на ту бабочку, в крылышках которой отсутствует пигмент красящего вещества.

И тяжелое чувство негодования на самого себя (зачем я, не зная сути дела, так легкомысленно отнесся к человеку), смешалось во мне с волнением и радостью.

— Так что же! — вскричал я: — Значит, мысль Думчева на верном пути? Значит, он прав — и такие краски вечны, они никогда не выцветают!

— Да, да! — с живостью отозвался Калганов. — Его наблюдения и выводы верны. Игра красок на таких поверхностях вечна, она не иссякнет. Луч света всегда струится над землей и, проходя через крылышки бабочки, зажигает гаммы красок.

Я вскочил с кресла и в волнении проговорил:

— Сегодня же напишу, обрадую Думчева! Здесь решается судьба человека, здесь участь человека!

Калганов спокойно заметил:

— Не увлекайтесь! Конечно, луч света всегда струится над землей. Но бабочка живет дни, недели, а чешуйки их крылышек бесконечно хрупки…

— Да! Какая уж тут вечность! — сказал я с огорчением и опустился в кресло.

— И все же здесь правильный подсказ, тонкое наблюдение. Краски… краски из луча света, проходящего через тончайшие, прозрачные чешуйки… Никогда еще человек не применял таких. Я учту наблюдение Думчева. Хрупкие крылья бабочек!.. Но чаш институт поищет пленки попрочнее, чем чешуйки. Я уже сказал: слепо, раболепно подражать природе смешно… Здесь Думчев наивен. Но наблюдение — творчески осмысленное!.. О!.. Знаете ли вы, что такое острое, меткое, сделанное вовремя наблюдение? Три слова выбиты на фронтоне биологической станции в Колтушах. И слова эти: «Наблюдательность, наблюдательность, наблюдательность». Это любимый девиз нашего Ивана Петровича Павлова. Да, да, я испытаю, проверю! И тогда скажу. Прежде всего — эксперимент! Звоните, осведомляйтесь. Буду рад.

Лицо физика мне чем-то напоминало знаменитый портрет Ермолова, неустрашимого героя сражений с Наполеоном.

Но физик Калганов не воин, а ученый и живет не в девятнадцатом веке, а в наши дни. Он не воин. Но этот жест, четкий и повелительный, эти движения без всякого оттенка суеты… Какой львиный поворот головы! Черты лица крупные, резкие, почти могучие. Голос раскатистый…

Я смотрел и думал: «Да, такой человек наведет порядок в круговороте научных проблем, проектов, замыслов и предложений — наведет добротный хозяйский порядок на своем ученом дворе».

— Хотите — верьте, хотите — нет и посчитайте все это фантастической повестью… — так начал я свой рассказ о Думчеве, когда Калганов усадил меня в кресло рядом с собой.

Сначала он слушал меня с каким-то свирепым добродушием. Но, когда я заговорил о ярмарке, где давным-давно Думчев показал свой первый полет, а предприимчивый купец за показ смертельного номера считал пятачки, глаза Калганова заблестели, он резко отвернулся от меня и стал рассматривать что-то в вечернем окне.

Потом посмотрел на меня в упор и заговорил:

— Сколько уничтоженных, задавленных народных талантов! То было проклятое время. Оно загнало Циолковского с его вычислениями на чердак, втиснуло Мичурина на полнадела земли…

Калганов умолк.

Когда я начал рассказывать о том, как Думчев, которого я отыскал в Стране Дремучих Трав, упорно предлагал заимствовать у насекомых разного рода технические «целесообразности», как он выражался, Калганов в волнении встал с кресла.

— Вот как! Вот как! — повторял он.

— Вы удивляетесь? — спросил я.

— Нет, почему! Чему тут удивляться? Человек издревле присматривался к великой лаборатории природы, изучал ее не только праздного любопытства ради. Он примечал все поучительное, использовал, ставил себе на службу. Человечество и впредь будет настойчиво и пытливо исследовать, открывать новые и новые законы природы, чтобы управлять ими. Овладевая природой, подчиняя ее себе, изменяя ее, наука не слепо, не механически подражает готовым образцам. И греха не вижу в том, чтобы воспользоваться подсказкой природы. А как же иначе?!

«Надо скорее, спросить Калганова о главном», — подумал я. И стал рассказывать о том, как Думчев в Стране Дремучих Трав привел меня к своему летнему дому, а я остановился, изумленный красками его забора. Забор был сложен из крыльев обычных бабочек.

И этот забор переливался и горел красками необычайной яркости и красоты, а Думчев мне сказал, что крылышки эти природой не окрашены, что состоят они из бесцветных прозрачных чешуек и не содержат в себе красящих пигментов в виде цветных крупинок.

— Скажите, как понять Думчева? Ведь если они бесцветны, не окрашены, то откуда же эта игра красок? Как понять? Ведь это вздор!

— Нет, не вздор, а верное наблюдение, — сказал спокойно Калганов.

— Верное наблюдение?! И Думчев не ошибся? Разве прозрачно-бесцветное может быть красочным?

— Для того чтобы вы поняли меня, почему прозрачные, бесцветные крылышки бабочек переливаются яркими красками, я начну, конечно, с самого простого. С того, что такое свет и цвет.

Любое тело излучает в пространство энергию в виде электромагнитных волн, длина которых меняется в зависимости от температуры тела: от десятков микрон до миллионов долей микрона.

В зависимости от частоты колебаний различаются волны: электрические, инфракрасные, световые, ультрафиолетовые, рентгеновские и другие. Наш глаз может воспринимать только световые волны. Ньютон доказал, что видимый нами белый свет есть совокупность цветных лучей.

Вы, конечно, знаете, как был разложен луч света.

Ньютон поставил стеклянную призму на стол. Солнечный луч ударил в призму и преломился на семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Между семью цветами нет резкой границы: есть взаимные переходы от одного цвета в другой. Например, между желтым и зеленым различают еще цвет лиственной зелени, между зеленым и голубым — цвет морской зелени.

Разному числу колебаний световых волн соответствуют свои цветовые тона.

Как известно, обычно предметы не имеют собственного цвета. Они обладают способностью отражать, преломлять или поглощать лучи.

Что такое цвет черного предмета? Все световые лучи, падающие на этот предмет, поглощены, и поверхность предмета не отразила никаких лучей.

Что такое синий цвет? Синяя краска. Поверхность предмета поглотила все цвета спектра, а синий цвет отразила. И мы видим предмет синим.

Так физика объясняет природу света и цвета.

Тончайшая, прозрачная и совсем невидимая чешуя, покрывающая крылья бабочек, — словно набор прозрачных пластинок, по-особому, своеобразно пропускающих свет. Толщина этих пластинок, или чешуек, различна и соизмерима со световыми волнами разной длины. Та или иная пластинка окрасится в соответствующий цвет, однако зависящий от угла зрения зрителя.

Вот перед вами пример, который ясно показывает, как изменяется окраска в зависимости от толщины пленки: мыльный пузырь. Как часто дети очарованы прихотливой сменой окраски мыльного пузыря! Эта смена, эта игра красок кажется случайной, неожиданной. Но здесь в чередовании цветов есть строгая закономерность. Когда мыльный пузырь начинают надувать и пленка его толста, он еще лишен цвета. Но вот пузырь раздувается — пленка становится тоньше, и на его поверхности начинают играть радужные краски. А ведь мыльная пленка не окрашена, в ней нет красящих пигментов.

Но не у всех бабочек такие крылья. Есть бабочки с пигментной окраской, и эта окраска выцветает, выгорает. Есть даже группа бабочек с такими крылышками, в которых сочетается пигментная окраска с прозрачностью отдельных пластинок.

Ваш Думчев выбрал те крылышки, в которых луч света — один только луч света! — создает чарующую окраску. Он обратил ваше внимание на ту бабочку, в крылышках которой отсутствует пигмент красящего вещества.

И тяжелое чувство негодования на самого себя (зачем я, не зная сути дела, так легкомысленно отнесся к человеку), смешалось во мне с волнением и радостью.

— Так что же! — вскричал я: — Значит, мысль Думчева на верном пути? Значит, он прав — и такие краски вечны, они никогда не выцветают!

— Да, да! — с живостью отозвался Калганов. — Его наблюдения и выводы верны. Игра красок на таких поверхностях вечна, она не иссякнет. Луч света всегда струится над землей и, проходя через крылышки бабочки, зажигает гаммы красок.

Я вскочил с кресла и в волнении проговорил:

— Сегодня же напишу, обрадую Думчева! Здесь решается судьба человека, здесь участь человека!

Калганов спокойно заметил:

— Не увлекайтесь! Конечно, луч света всегда струится над землей. Но бабочка живет дни, недели, а чешуйки их крылышек бесконечно хрупки…

— Да! Какая уж тут вечность! — сказал я с огорчением и опустился в кресло.

— И все же здесь правильный подсказ, тонкое наблюдение. Краски… краски из луча света, проходящего через тончайшие, прозрачные чешуйки… Никогда еще человек не применял таких. Я учту наблюдение Думчева. Хрупкие крылья бабочек!.. Но чаш институт поищет пленки попрочнее, чем чешуйки. Я уже сказал: слепо, раболепно подражать природе смешно… Здесь Думчев наивен. Но наблюдение — творчески осмысленное!.. О!.. Знаете ли вы, что такое острое, меткое, сделанное вовремя наблюдение? Три слова выбиты на фронтоне биологической станции в Колтушах. И слова эти: «Наблюдательность, наблюдательность, наблюдательность». Это любимый девиз нашего Ивана Петровича Павлова. Да, да, я испытаю, проверю! И тогда скажу. Прежде всего — эксперимент! Звоните, осведомляйтесь. Буду рад.

Ночью на волхонке

Часы на кремлевской башне уже пробили полночь, а у станции метро все еще стоит корзина с цветами. Около нее продавец.

Скоро до утра утихнет Москва, успокоится ненадолго в прохладной и по-летнему неглубокой тишине. Тишина эта уже давно пробиралась в город, но ее пугали тысячи восклицаний, окриков, возгласов, пугали смех, песня… А грохот улиц и площадей заставлял ее останавливаться. И все же тишина пробралась. Просочилась. Пришла.

Ночь.

Над входом в метро все ярче горит остроконечная буква «М». Сейчас там, внизу, проходят последние поезда. И теперь, поздней ночью, как и утром, как и днем, их встречает колоннада мощных многогранных мраморных стеблей. Из каждого стебля вырывается могучий цветок. Он тянется вверх и, подсвечиваемый скрытым мягким светом, растекается по потолку в узоре великолепной пятиконечной звезды.

И вся колоннада этих цветов говорит неслышным языком о величии, простоте и благородстве.

Наверху, за арками входа и выхода из метро, чернеет тенистый, густой Гоголевский бульвар. Киоск с водой ярко освещен, но уже закрыт. Все торопливее и слышнее шаги прохожих: не опоздать бы на последний поезд!

Вот из метро выбежал юноша. Посмотрел кругом. Подошел к корзине с цветами. Он в очках и с книгой под мышкой. Покупает букет. Он нетерпеливо смотрит то на часы, что на углу улицы, то на дверь метро, которая вот-вот закроется. Ждет кого-то? Он опустил руку, и цветы касаются земли. И вдруг мчится со своим букетом вниз и скрывается за дверью, которую начинают запирать. Площадка перед павильоном метро опустела. Дверь закрылась. Продавец складывает в корзину цветы. Уходит.

Кругом все тихо. Я медлю. Я думаю о том, что завтра снова пойду к физику Калганову. Что же он мне ответит? Вот приду: «Помните, тайна вечных красок Думчева…»

Мягко и спокойно освещают площадку молочные шары фонарей.

И в эту минуту возникла предо мной грозная, дикая Страна Дремучих Трав: возник могучий, то нарастающий, то затихающий, но бесконечный, беспрерывный шум трав, колеблемых ветром. И Думчев… Один среди живых машин, слепых и многоглазых, уродливых и ядовитых! Каждый шаг грозил гибелью. Но он человек, и его гордый разум победил.

Пора домой. Уже поздно.

Вот и Волхонка. Недвижно лежит на асфальте узорная тень решетки большого двора Института Академии наук. На небе полная луна. Белые колонны Музея изящных искусств стали такими, точно кто-то подсинил их белизну. Стеклянная прозрачная крыша музея чернеет. А цветы табака, что растут вдоль дорожки к главному входу, стали вдруг резко белыми, раскрылись.

Тихо и лунно на Волхонке. Легкий ветерок приносит запах цветущего табака. Легла и протянулась по асфальту тротуара тень одинокой липы. Чуть дрожит листва. И в ночной светотени так легки, зыбки, так шатки и едва изменчивы тени этой листвы, что останавливаешься: как же ступить ногой на этот чуть-чуть дремлющий узор?

Все тихо. Плывет ночь над Москвой…

Вот и дверь моей квартиры. В почтовом ящике газета… одна… другая… письмо.

Потом звонок по телефону, совсем ненужный. Еще звонок — тот, который давно ждешь.

Но кто это тихо скребет стекло открытого окна? Это, видно, соседский кот; он весь черный, с крошечным белым «галстуком». У соседей окна закрыты, и он осторожно по карнизу пробрался ко мне. Рама открытого окна мешает. Я ему помогаю войти.

— Входите, гость, входите! Небо уже потемнело, и будет дождь — вы можете промочить лапки. Входите, гость!

Кот устраивается спокойно и неторопливо на столе около стакана с васильками.

«Вы, васильки, были днем синие, а стали теперь, при лампе, лиловыми. Некоторые совсем поседели. Те, что отцветают… Вот я вас отодвину, а то кот так развалился, что столкнет со стола стакан».

Я все смотрю на седые васильки, и беспокойное, тоскливое чувство овладевает мною: «Что скажет завтра физик о вечности красок? Что напишу я Думчеву?»

В открытое окно потянуло с Москвы-реки свежестью. На дворе совсем темно. Небо в тучах, и мягко стучит по подоконнику мелкий дождик.

Скоро осень.

Скоро до утра утихнет Москва, успокоится ненадолго в прохладной и по-летнему неглубокой тишине. Тишина эта уже давно пробиралась в город, но ее пугали тысячи восклицаний, окриков, возгласов, пугали смех, песня… А грохот улиц и площадей заставлял ее останавливаться. И все же тишина пробралась. Просочилась. Пришла.

Ночь.

Над входом в метро все ярче горит остроконечная буква «М». Сейчас там, внизу, проходят последние поезда. И теперь, поздней ночью, как и утром, как и днем, их встречает колоннада мощных многогранных мраморных стеблей. Из каждого стебля вырывается могучий цветок. Он тянется вверх и, подсвечиваемый скрытым мягким светом, растекается по потолку в узоре великолепной пятиконечной звезды.

И вся колоннада этих цветов говорит неслышным языком о величии, простоте и благородстве.

Наверху, за арками входа и выхода из метро, чернеет тенистый, густой Гоголевский бульвар. Киоск с водой ярко освещен, но уже закрыт. Все торопливее и слышнее шаги прохожих: не опоздать бы на последний поезд!

Вот из метро выбежал юноша. Посмотрел кругом. Подошел к корзине с цветами. Он в очках и с книгой под мышкой. Покупает букет. Он нетерпеливо смотрит то на часы, что на углу улицы, то на дверь метро, которая вот-вот закроется. Ждет кого-то? Он опустил руку, и цветы касаются земли. И вдруг мчится со своим букетом вниз и скрывается за дверью, которую начинают запирать. Площадка перед павильоном метро опустела. Дверь закрылась. Продавец складывает в корзину цветы. Уходит.

Кругом все тихо. Я медлю. Я думаю о том, что завтра снова пойду к физику Калганову. Что же он мне ответит? Вот приду: «Помните, тайна вечных красок Думчева…»

Мягко и спокойно освещают площадку молочные шары фонарей.

И в эту минуту возникла предо мной грозная, дикая Страна Дремучих Трав: возник могучий, то нарастающий, то затихающий, но бесконечный, беспрерывный шум трав, колеблемых ветром. И Думчев… Один среди живых машин, слепых и многоглазых, уродливых и ядовитых! Каждый шаг грозил гибелью. Но он человек, и его гордый разум победил.

Пора домой. Уже поздно.

Вот и Волхонка. Недвижно лежит на асфальте узорная тень решетки большого двора Института Академии наук. На небе полная луна. Белые колонны Музея изящных искусств стали такими, точно кто-то подсинил их белизну. Стеклянная прозрачная крыша музея чернеет. А цветы табака, что растут вдоль дорожки к главному входу, стали вдруг резко белыми, раскрылись.

Тихо и лунно на Волхонке. Легкий ветерок приносит запах цветущего табака. Легла и протянулась по асфальту тротуара тень одинокой липы. Чуть дрожит листва. И в ночной светотени так легки, зыбки, так шатки и едва изменчивы тени этой листвы, что останавливаешься: как же ступить ногой на этот чуть-чуть дремлющий узор?

Все тихо. Плывет ночь над Москвой…

Вот и дверь моей квартиры. В почтовом ящике газета… одна… другая… письмо.

Потом звонок по телефону, совсем ненужный. Еще звонок — тот, который давно ждешь.

Но кто это тихо скребет стекло открытого окна? Это, видно, соседский кот; он весь черный, с крошечным белым «галстуком». У соседей окна закрыты, и он осторожно по карнизу пробрался ко мне. Рама открытого окна мешает. Я ему помогаю войти.

— Входите, гость, входите! Небо уже потемнело, и будет дождь — вы можете промочить лапки. Входите, гость!

Кот устраивается спокойно и неторопливо на столе около стакана с васильками.

«Вы, васильки, были днем синие, а стали теперь, при лампе, лиловыми. Некоторые совсем поседели. Те, что отцветают… Вот я вас отодвину, а то кот так развалился, что столкнет со стола стакан».

Я все смотрю на седые васильки, и беспокойное, тоскливое чувство овладевает мною: «Что скажет завтра физик о вечности красок? Что напишу я Думчеву?»

В открытое окно потянуло с Москвы-реки свежестью. На дворе совсем темно. Небо в тучах, и мягко стучит по подоконнику мелкий дождик.

Скоро осень.

Нет, не заблуждение, а открытие!

В очень поздний час я шел домой от физика Калганова. Были тихи старинные переулки Москвы. Мирно горели лампочки у ворот, освещая из-под жестяного козырька номер дома и спокойный полукруг букв — название переулка.

Люди давно спят. Окна домов и домиков темны.

Как часто в этих переулках в такой глухой час у меня становилось смутно на душе: черные, пустые, чужие окна с какой-то враждебностью глядели на меня, одинокого прохожего в пустых переулках — ведь я нарушал гулкими шагами их кратковременный ночной покой!

Но сейчас мне казалось, что окна радостно и приветливо встречают меня скользящим отсветом фонарей по черным стеклам. Радостная весть была у меня для Думчева.

Калганов с кем-то говорил по телефону, когда я вошел в его кабинет. На минуту он прервал разговор, поздоровался со мной и сказал:

— Мой разговор касается вас. Слушайте!

И Калганов снова продолжал с кем-то говорить:

— Что? Нет, нет! Это не дневной свет, не лампы дневного света, которые освещают подземный вестибюль метро. Здесь краски… Что? Вы слышали? Даже видели, как стена и платье светятся красками в темноте? Но это вовсе не то. Стена, стул, платье… если к их окраске подмешать соли кадмия и цинка и облучить ультрафиолетовыми лучами, станут светиться. Это люминесценция. А я говорю совсем о другом… Как меня понять? А вот как… Гонялись ли вы когда-нибудь за бабочками? Пускали вы мыльные пузыри? Так вспомните очаровательную игру цветов в мыльном пузыре. Но пленка мыльного пузыря мгновенно лопается. А чешуйки бабочки… к ним лучше и не притрагивайся — так они хрупки. Но представьте себе сверхпрочную пленку мыльного пузыря или сверхпрочные чешуйки на крыльях бабочки. Такой сверхпрочный прозрачный состав я пытаюсь получить из особой пластмассы… Что? Думаете, не добьюсь? Все это лопнет, как мыльный пузырь на соломинке? — Калганов раскатисто рассмеялся. — Вы забыли, что я физик. Верю только в эксперимент. Найду. Испытаю. Проверю. Вам покажу… Что? Ведь и конструктор самолета не снабжает свой аппарат перьями птиц. О, дошло! Вы спрашиваете, для чего все это? Это совсем новый, совсем необычный материал для облицовки зданий… Что?.. Мечта? Попытаюсь, чтобы мечта стала былью!

Калганов попрощался с кем-то по телефону и обратился ко мне:

— В нашей лаборатории, оснащенной уникальной техникой, я ищу и, кажется, уже нашел состав, толщину которого будут измерять десятыми долями микрона. Чешуйки бабочек… мыльные пленки… Мы получили новую сверхпрозрачную и сверхпрочную пленку. Она пойдет на изготовление стандартов великого множества пластинок разной, достаточно малой толщины. Физик объединится с художником и архитектором. И тогда предметы обихода, жилища, здания заиграют перед каждым из нас всеми цветами радуги…

Я подумал: «Вот уже идет проверка наблюдений Думчева, вот уже оказалось, что он прав! И, может быть, сам я, назвав его конспект конспектом ошибок, сделал крупную ошибку?!»

В дверь кабинета постучали. Вошел ассистент Калганова, высокий бледный, очень неторопливый человек, посмотрел на меня спокойным, долгим взглядом серых глаз, поклонился и не спеша уселся на край большого кожаного дивана.

Калганов и ассистент заговорили об экспериментах над сверхпрочным облицовочным материалом. А я все думал о том, как обрадую Думчева. Завтра же на самолете вылечу на один день в Ченск.

Калганов и ассистент продолжали свой разговор. А я уже видел будущую встречу с Думчевым. И только отдельные слова их разговора долетали до меня: электролиз… покрытие электролизом… окислы на поверхности металлов… цвета побежалости… покрытие лаком…

Ассистент ушел.

Калганов сказал:

— Я написал письмо Думчеву. Я поздравляю и благодарю его.

— Дайте мне письмо. Завтра утром я вылетаю в Ченск.

— Вот это отлично! Счастливого пути! — Калганов вдруг громко рассмеялся. — А Страну Дремучих Трав вы придумали так… для занимательности… Сознайтесь! Ваш Думчев просто любитель-энтомолог. Наблюдатель природы…

Я промолчал и стал прощаться. Калганов вышел из кабинета.

— Я провожу вас, — сказал он мне.

Мы прошли по тихим, светлым коридорам института. Легко отворилась стеклянная дверь. Калганов спустился на несколько ступеней и остановился. С деревьев в скверике стекали редкие капли дождя. На широкой московской улице было уже безлюдно.

Я протянул руку Калганову, чтобы попрощаться и уйти. Но он задержал мою руку в своей широкой теплой ладони.

— О чем вы думаете, Дмитрий Дмитриевич? — спросил я его тихо.

Он вздрогнул, точно опомнился, и сказал:

— Мечтаю… Только мечтаю… — И, все еще держа мою руку в своей, продолжал: — Я вижу Москву будущего, с ее симфонией красок, зажженных лучом света. Когда-нибудь рабочие закончат облицовку зданий Москвы невиданным доселе облицовочным материалом.

Знаете ли вы, что композитора Скрябина называли чудаком, когда он говорил: «Каждому звуку соответствует цвет. Звуки светятся цветами… бемольные тональности имеют свой металлический блеск, а диэзные — яркие, насыщенные по цвету и без такого блеска…»

Скрябин хотел, чтобы исполнение его симфонии сопровождалось световой симфонией.

Что ж! Световая симфония так же возможна, как и звуковая. Но оркеструет эту симфонию — симфонию красок — физик-композитор. Он напишет эту партитуру. Это действительно будет солнечная симфония! Симфония города Солнца! И каждая улица Москвы предстанет перед нами в своем неповторимом ансамбле красок.

Упал первый луч света! И сразу заиграли, «зазвучали» краски Москвы. Они переливаются, ослабевают, почти иссякают, тают, как звуки, как музыка. И вновь разгораются. Москва — город Солнца! Эти краски вечные! Навсегда! Потому что всегда над землей текут потоки света. А в ответ на симфонию Москвы зазвучат под этими же лучами солнца световые симфонии в городах всего мира. И музыка эта, световая музыка, созданная лучом солнца, управляемая нашими физиками, будет звучать, пока светит во Вселенной солнце, пока струится световая волна!..

Люди давно спят. Окна домов и домиков темны.

Как часто в этих переулках в такой глухой час у меня становилось смутно на душе: черные, пустые, чужие окна с какой-то враждебностью глядели на меня, одинокого прохожего в пустых переулках — ведь я нарушал гулкими шагами их кратковременный ночной покой!

Но сейчас мне казалось, что окна радостно и приветливо встречают меня скользящим отсветом фонарей по черным стеклам. Радостная весть была у меня для Думчева.

Калганов с кем-то говорил по телефону, когда я вошел в его кабинет. На минуту он прервал разговор, поздоровался со мной и сказал:

— Мой разговор касается вас. Слушайте!

И Калганов снова продолжал с кем-то говорить:

— Что? Нет, нет! Это не дневной свет, не лампы дневного света, которые освещают подземный вестибюль метро. Здесь краски… Что? Вы слышали? Даже видели, как стена и платье светятся красками в темноте? Но это вовсе не то. Стена, стул, платье… если к их окраске подмешать соли кадмия и цинка и облучить ультрафиолетовыми лучами, станут светиться. Это люминесценция. А я говорю совсем о другом… Как меня понять? А вот как… Гонялись ли вы когда-нибудь за бабочками? Пускали вы мыльные пузыри? Так вспомните очаровательную игру цветов в мыльном пузыре. Но пленка мыльного пузыря мгновенно лопается. А чешуйки бабочки… к ним лучше и не притрагивайся — так они хрупки. Но представьте себе сверхпрочную пленку мыльного пузыря или сверхпрочные чешуйки на крыльях бабочки. Такой сверхпрочный прозрачный состав я пытаюсь получить из особой пластмассы… Что? Думаете, не добьюсь? Все это лопнет, как мыльный пузырь на соломинке? — Калганов раскатисто рассмеялся. — Вы забыли, что я физик. Верю только в эксперимент. Найду. Испытаю. Проверю. Вам покажу… Что? Ведь и конструктор самолета не снабжает свой аппарат перьями птиц. О, дошло! Вы спрашиваете, для чего все это? Это совсем новый, совсем необычный материал для облицовки зданий… Что?.. Мечта? Попытаюсь, чтобы мечта стала былью!

Калганов попрощался с кем-то по телефону и обратился ко мне:

— В нашей лаборатории, оснащенной уникальной техникой, я ищу и, кажется, уже нашел состав, толщину которого будут измерять десятыми долями микрона. Чешуйки бабочек… мыльные пленки… Мы получили новую сверхпрозрачную и сверхпрочную пленку. Она пойдет на изготовление стандартов великого множества пластинок разной, достаточно малой толщины. Физик объединится с художником и архитектором. И тогда предметы обихода, жилища, здания заиграют перед каждым из нас всеми цветами радуги…

Я подумал: «Вот уже идет проверка наблюдений Думчева, вот уже оказалось, что он прав! И, может быть, сам я, назвав его конспект конспектом ошибок, сделал крупную ошибку?!»

В дверь кабинета постучали. Вошел ассистент Калганова, высокий бледный, очень неторопливый человек, посмотрел на меня спокойным, долгим взглядом серых глаз, поклонился и не спеша уселся на край большого кожаного дивана.

Калганов и ассистент заговорили об экспериментах над сверхпрочным облицовочным материалом. А я все думал о том, как обрадую Думчева. Завтра же на самолете вылечу на один день в Ченск.

Калганов и ассистент продолжали свой разговор. А я уже видел будущую встречу с Думчевым. И только отдельные слова их разговора долетали до меня: электролиз… покрытие электролизом… окислы на поверхности металлов… цвета побежалости… покрытие лаком…

Ассистент ушел.

Калганов сказал:

— Я написал письмо Думчеву. Я поздравляю и благодарю его.

— Дайте мне письмо. Завтра утром я вылетаю в Ченск.

— Вот это отлично! Счастливого пути! — Калганов вдруг громко рассмеялся. — А Страну Дремучих Трав вы придумали так… для занимательности… Сознайтесь! Ваш Думчев просто любитель-энтомолог. Наблюдатель природы…

Я промолчал и стал прощаться. Калганов вышел из кабинета.

— Я провожу вас, — сказал он мне.

Мы прошли по тихим, светлым коридорам института. Легко отворилась стеклянная дверь. Калганов спустился на несколько ступеней и остановился. С деревьев в скверике стекали редкие капли дождя. На широкой московской улице было уже безлюдно.

Я протянул руку Калганову, чтобы попрощаться и уйти. Но он задержал мою руку в своей широкой теплой ладони.

— О чем вы думаете, Дмитрий Дмитриевич? — спросил я его тихо.

Он вздрогнул, точно опомнился, и сказал:

— Мечтаю… Только мечтаю… — И, все еще держа мою руку в своей, продолжал: — Я вижу Москву будущего, с ее симфонией красок, зажженных лучом света. Когда-нибудь рабочие закончат облицовку зданий Москвы невиданным доселе облицовочным материалом.

Знаете ли вы, что композитора Скрябина называли чудаком, когда он говорил: «Каждому звуку соответствует цвет. Звуки светятся цветами… бемольные тональности имеют свой металлический блеск, а диэзные — яркие, насыщенные по цвету и без такого блеска…»

Скрябин хотел, чтобы исполнение его симфонии сопровождалось световой симфонией.

Что ж! Световая симфония так же возможна, как и звуковая. Но оркеструет эту симфонию — симфонию красок — физик-композитор. Он напишет эту партитуру. Это действительно будет солнечная симфония! Симфония города Солнца! И каждая улица Москвы предстанет перед нами в своем неповторимом ансамбле красок.

Упал первый луч света! И сразу заиграли, «зазвучали» краски Москвы. Они переливаются, ослабевают, почти иссякают, тают, как звуки, как музыка. И вновь разгораются. Москва — город Солнца! Эти краски вечные! Навсегда! Потому что всегда над землей текут потоки света. А в ответ на симфонию Москвы зазвучат под этими же лучами солнца световые симфонии в городах всего мира. И музыка эта, световая музыка, созданная лучом солнца, управляемая нашими физиками, будет звучать, пока светит во Вселенной солнце, пока струится световая волна!..

Доклад не состоялся

В палате у больного горит лампочка под синим абажуром. Сергей Сергеевич Думчев болен.