Генри Филдинг

История жизни покойного Джонатана Уайлда Великого

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I,

показывающая, какую мы получаем пользу, увековечивая подвиги удивительных явлений природы, именуемых Великими Людьми

Так как за всеми великими и дивными делами, замысел которых в своем возникновении, развитии и совершенствовании потребовал всей силы человеческой изобретательности и искусства, непременно стоят великие и выдающиеся люди, то жизнь таких людей по справедливости должна быть названа квинтэссенцией истории. Рассказанная умным писателем, она приятно займет наше воображение и даст нам к тому же немало самых полезных сведений; мы не только извлекаем из нее совершенное знание человеческой природы в целом, ее скрытых пружин, разнообразных извивов и сложных сплетений, – она еще ставит перед нашими глазами живые примеры всего, что привлекательно или же отвратительно, что достойно восхищения или презрения, и тем самым учит нас куда успешней всякой прописи, чему нам ревностно подражать и чего старательно избегать.

Но помимо очевидного двойного преимущества – лицезреть, как на картине, истинную красоту добродетели и безобразие порока, – Плутарх[1], Светоний[2], Непот[3] и другие биографы дают нам еще и полезный урок: не слишком поспешно, не слишком щедро расточать и хвалу и хулу, ибо часто мы найдем у них такое смешение добра и зла в одном человеке, что потребуется пристальное внимание и точность оценки, чтобы решить, в какую сторону склоняются весы; правда, иногда мы встретимся с Аристидом[4] и Брутом[5], с Лисандром[6] или Нероном[7], но неизмеримо больше окажется характеров смешанного вида, не совсем хороших, не окончательно дурных; их величайшие добродетели ущерблены и запятнаны пороками, а пороки в свою очередь смягчены и прикрашены добродетелями.

К такого рода людям принадлежал и тот знаменитый человек, за чью биографию решились мы приняться. Великими и блистательными дарованиями наделила его природа, но не в безупречно чистом виде были они ему дарованы. Хотя в его натуре можно найти немало такого, что вызывает восхищение, – пожалуй, не меньше, чем обычно находят в герое, – я все же не осмелюсь утверждать, что он был вполне свободен от каких бы то ни было недостатков или что острый взор критики не высмотрел бы некоторых мелких изъянов, затаившихся среди великих его совершенств.

Поэтому пусть не поймут нас так, будто мы ставим своею целью дать читателям законченный или непревзойденный образец человеческого совершенства, – напротив, нам хочется со всею верностью запечатлеть иные мелкие недочеты, умаляющие блеск тех высоких достоинств, которые мы здесь увековечим, и преподать читателям упомянутый выше урок. Пусть пожалеют они вместе с нами о непостоянстве человеческой природы и убедятся в том, что ни один из смертных, если вглядеться в него, не заслуживает поклонения.

Но прежде чем приступить к этому большому труду, мы должны отвести некоторые ошибочные мнения, укоренившиеся среди людей по вине недобросовестных писателей; опасаясь впасть в противоречие с устарелыми и абсурдными взглядами компании простаков, называемых в насмешку мудрецами или философами, эти писатели постарались по мере сил спутать понятие о величии с понятием о доброте, – тогда как не может быть двух вещей, более между собою различных: ибо величие состоит в причинении человечеству всяких зол, а доброта – в их устранении. Поэтому трудно представить себе, чтобы один и тот же человек обладал и тем и другим; между тем у писателей вошло в обычай, как только они докажут на ряде примеров величие своего излюбленного героя, тут же с умилением восславить и его доброту, не подумав о том, что этим они разрушают высокое совершенство, называемое цельностью характера. В биографиях Александра и Цезаря[8] нам постоянно и до крайности неуместно напоминают об их великодушии и благородстве, о милосердии и доброте. В то время как македонец прошел с огнем и мечом по обширной империи, лишая жизни огромное множество ни в чем не повинных людей, всюду принося, подобно урагану, опустошение и гибель, – нам, в доказательство его милосердия, указывают на то, что он не перерезал горла одной старухе и не обесчестил ее дочерей, ограничившись их разорением. А когда могущественный Цезарь с поразительным величием духа уничтожил вольности своей отчизны и посредством обмана и насилия поставил себя главой над равными, растлив и поработив величайший народ, когда-либо живший под солнцем, – нам как образец великодушия выставляют щедрость его к своим приспешникам и к тем, кого он использовал в качестве орудия, когда шел к намеченной цели и утверждал свою власть.

Но кому же не ясно, что такие низменные черты в великом человеке должны скорее огорчать нас, как проявление его несовершенства, чем умилять, как его украшение? Они затемняют его славу, замедляют его восхождение к вершинам величия, они поистине недостойны той цели, для которой и пришел он в этот мир, – вершить безмерное, властное зло.

Надеемся, что на дальнейших страницах мы не дадим нашему читателю никаких оснований обвинить нас в подобном смешении понятий. Ставя своею задачей увековечить деяния великого человека, мы если и упомянем иногда об искре доброты, проблеснувшей в нем или ярко зажегшейся в ком-либо другом, – то всегда отзовемся о ней как о пошлости и несовершенстве, которые только мешают им преуспевать в предприятиях, доставляющих почет и уважение среди людей.

Так как нашему герою эта пошлость свойственна в самой малой мере – лишь настолько, чтобы сделать его причастным несовершенству человечества, оставив чуждым совершенству сатанинства, – мы осмелились назвать его Великим. И не сомневаемся, что наш читатель, ознакомившись с его историей, вместе с нами признает за ним право на это наименование.

Но помимо очевидного двойного преимущества – лицезреть, как на картине, истинную красоту добродетели и безобразие порока, – Плутарх[1], Светоний[2], Непот[3] и другие биографы дают нам еще и полезный урок: не слишком поспешно, не слишком щедро расточать и хвалу и хулу, ибо часто мы найдем у них такое смешение добра и зла в одном человеке, что потребуется пристальное внимание и точность оценки, чтобы решить, в какую сторону склоняются весы; правда, иногда мы встретимся с Аристидом[4] и Брутом[5], с Лисандром[6] или Нероном[7], но неизмеримо больше окажется характеров смешанного вида, не совсем хороших, не окончательно дурных; их величайшие добродетели ущерблены и запятнаны пороками, а пороки в свою очередь смягчены и прикрашены добродетелями.

К такого рода людям принадлежал и тот знаменитый человек, за чью биографию решились мы приняться. Великими и блистательными дарованиями наделила его природа, но не в безупречно чистом виде были они ему дарованы. Хотя в его натуре можно найти немало такого, что вызывает восхищение, – пожалуй, не меньше, чем обычно находят в герое, – я все же не осмелюсь утверждать, что он был вполне свободен от каких бы то ни было недостатков или что острый взор критики не высмотрел бы некоторых мелких изъянов, затаившихся среди великих его совершенств.

Поэтому пусть не поймут нас так, будто мы ставим своею целью дать читателям законченный или непревзойденный образец человеческого совершенства, – напротив, нам хочется со всею верностью запечатлеть иные мелкие недочеты, умаляющие блеск тех высоких достоинств, которые мы здесь увековечим, и преподать читателям упомянутый выше урок. Пусть пожалеют они вместе с нами о непостоянстве человеческой природы и убедятся в том, что ни один из смертных, если вглядеться в него, не заслуживает поклонения.

Но прежде чем приступить к этому большому труду, мы должны отвести некоторые ошибочные мнения, укоренившиеся среди людей по вине недобросовестных писателей; опасаясь впасть в противоречие с устарелыми и абсурдными взглядами компании простаков, называемых в насмешку мудрецами или философами, эти писатели постарались по мере сил спутать понятие о величии с понятием о доброте, – тогда как не может быть двух вещей, более между собою различных: ибо величие состоит в причинении человечеству всяких зол, а доброта – в их устранении. Поэтому трудно представить себе, чтобы один и тот же человек обладал и тем и другим; между тем у писателей вошло в обычай, как только они докажут на ряде примеров величие своего излюбленного героя, тут же с умилением восславить и его доброту, не подумав о том, что этим они разрушают высокое совершенство, называемое цельностью характера. В биографиях Александра и Цезаря[8] нам постоянно и до крайности неуместно напоминают об их великодушии и благородстве, о милосердии и доброте. В то время как македонец прошел с огнем и мечом по обширной империи, лишая жизни огромное множество ни в чем не повинных людей, всюду принося, подобно урагану, опустошение и гибель, – нам, в доказательство его милосердия, указывают на то, что он не перерезал горла одной старухе и не обесчестил ее дочерей, ограничившись их разорением. А когда могущественный Цезарь с поразительным величием духа уничтожил вольности своей отчизны и посредством обмана и насилия поставил себя главой над равными, растлив и поработив величайший народ, когда-либо живший под солнцем, – нам как образец великодушия выставляют щедрость его к своим приспешникам и к тем, кого он использовал в качестве орудия, когда шел к намеченной цели и утверждал свою власть.

Но кому же не ясно, что такие низменные черты в великом человеке должны скорее огорчать нас, как проявление его несовершенства, чем умилять, как его украшение? Они затемняют его славу, замедляют его восхождение к вершинам величия, они поистине недостойны той цели, для которой и пришел он в этот мир, – вершить безмерное, властное зло.

Надеемся, что на дальнейших страницах мы не дадим нашему читателю никаких оснований обвинить нас в подобном смешении понятий. Ставя своею задачей увековечить деяния великого человека, мы если и упомянем иногда об искре доброты, проблеснувшей в нем или ярко зажегшейся в ком-либо другом, – то всегда отзовемся о ней как о пошлости и несовершенстве, которые только мешают им преуспевать в предприятиях, доставляющих почет и уважение среди людей.

Так как нашему герою эта пошлость свойственна в самой малой мере – лишь настолько, чтобы сделать его причастным несовершенству человечества, оставив чуждым совершенству сатанинства, – мы осмелились назвать его Великим. И не сомневаемся, что наш читатель, ознакомившись с его историей, вместе с нами признает за ним право на это наименование.

Глава II,

дающая отчет о всех предках нашего героя, каких удалось выискать в хламе древности, тщательно обследованном с этой целью

се биографы придерживаются правила, приступая к своему труду, отойти немного назад (обычно насколько лишь это возможно) и проследить генеалогию своего героя, как древние прослеживали Нил, – до той точки, где невозможность идти дальше положит конец их розыскам.

Как возник этот метод, трудно установить. Иногда мне казалось, что родословная героя вводится, чтобы ярче оттенить его самого. Или, думалось мне, не хотят ли этим отвести подозрение, что такие необычные персонажи могли появиться на свет лишь необычным, сверхъестественным путем? Не боятся ли авторы, как бы мы, если нам не укажут предков героя, не заподозрили его, как Принца Красавчика[9], в том, что у него вовсе не было предков? Наконец, я строил, и такое предположение (может быть, самое верное), что у биографа было одно лишь простое намерение: показать свою великую ученость и знание древности, – намерение, которому мир, вероятно, обязан многими замечательными открытиями и чуть ли не всеми трудами наших антиквариев.

Но откуда бы ни брал начало этот обычай, он утвердился теперь слишком прочно, чтобы спорить с ним. Я поэтому собираюсь следовать ему строжайшим образом.

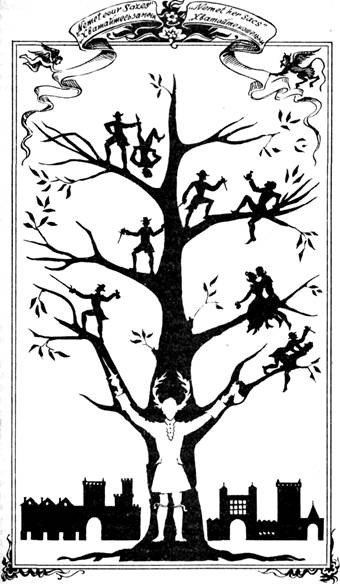

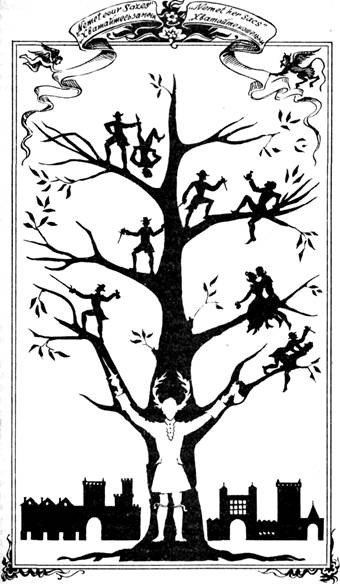

Итак, мистер Джонатан Уайлд, или Вайлд (он не всегда придерживался единого написания своего имени), вел свой род от великого Уолфстана Уайлда, который пришел из-за моря вместе с Хенгистом[10] и славно отличился на том знаменитом пиру, когда бритты были так предательски истреблены саксонцами: когда раздались призывные слова: «Nemet eour Saxes» – «Хватайтесь за мечи», этому джентльмену (он был туговат на ухо) послышалось: «Nemet her sacs» – «Хватайте кошельки», и он тотчас нацелился не на горло своего гостя, а на его карман и ограничился тем, что обобрал его, не покусившись на его жизнь.

В дальнейшем из предков нашего героя выделился Уайлд, по прозванию Долгохват, или Длинная Рука. Он процветал в царствование Генриха III и связан был тесными узами с Губертом де Бургом[11], чье расположение он снискал своей замечательной сноровкой в том искусстве, изобретателем которого был сам Губерт: он умел без ведома владельца ловко и проворно извлечь кошелек, в какой бы части одежды ни был он запрятан, чем и заслужил свое прозвище. Этот джентльмен первым в своем роду имел честь пострадать за благо родины. Один острослов того времени сложил о нем следующую эпитафию:

После смерти Эдварда род Уайлдов оставался в тени вплоть до царствования Карла I, когда Джеймс Уайлд в годы гражданской войны[14] отличился как соратник обеих враждующих сторон, переходя то на одну, то на другую, так как и благоволение к ним небес было, по-видимому, переменным. К концу войны Джеймс, не получив награды в полную меру своих заслуг (как обычно случается с такого рода беспристрастными людьми), примкнул к одному из удальцов, – каких не мало было в те времена, – некоему Хайнду, и объявил войну обеим партиям. Он успешно провел несколько операций и захватил немало военной добычи, но в конце концов превосходные силы противника взяли верх: он был изловлен и, противно законам войны, подло и трусливо умерщвлен по сговору двенадцати представителей враждебной партии, которые, посовещавшись между собой, единодушно постановили произвести это убийство.

Этот Эдвард[15] был женат на Ребекке, дочери вышеупомянутого Джона Хайнда, эсквайра, и имел от нее четырех сыновей – Джона, Эдварда, Томаса и Джонатана, и трех дочерей – Грацию, Хариту и Гонору. Джон делил с отцом превратности его судьбы и, пострадав вместе с ним, не оставил потомства. Эдвард отличался таким мягкосердечием, что всю свою жизнь провел в ходатайствах по судебным делам несчастных узников Ньюгета[16] и состоял, говорят, в тесной дружбе с одной видной духовной особой, ходатаем этих узников по их духовным делам. Он женился на Эдит, дочери и наследнице Джофри Снэпа, джентльмена, который долгое время служил под началом верховного шерифа Лондона и Мидлсекса, и на этой должности, пользуясь самой доброй славой, приобрел изрядное состояние; детей от нее Эдвард не имел. Томас совсем молодым отправился за море, в одну из наших американских колоний, и с той поры о нем не было слуха. Что же касается дочерей, то Грация вышла за йоркширского купца, торговавшего лошадьми; Харита была замужем за одним замечательным джентльменом, фамилии которого мне не удалось узнать, но который славился исключительным расположением к людям, так как брал на поруки сто с лишним человек в год; он, кроме того, был замечателен одной своей причудой: в Вестминстер-холл всегда ходил с соломинкой в башмаке. Младшая, Гонора, умерла девицей; она прожила в Лондоне много лет, была постоянной посетительницей театральных представлений и приобрела известность тем, что раздавала апельсины всем желающим.[17]

Джонатан женился на Елизавете, дочери Скрэгга Холлоу, из Хоклиинзе-Хоула, эсквайра; и от нее он имел сына Джонатана, знаменитого героя нашей хроники.

Как возник этот метод, трудно установить. Иногда мне казалось, что родословная героя вводится, чтобы ярче оттенить его самого. Или, думалось мне, не хотят ли этим отвести подозрение, что такие необычные персонажи могли появиться на свет лишь необычным, сверхъестественным путем? Не боятся ли авторы, как бы мы, если нам не укажут предков героя, не заподозрили его, как Принца Красавчика[9], в том, что у него вовсе не было предков? Наконец, я строил, и такое предположение (может быть, самое верное), что у биографа было одно лишь простое намерение: показать свою великую ученость и знание древности, – намерение, которому мир, вероятно, обязан многими замечательными открытиями и чуть ли не всеми трудами наших антиквариев.

Но откуда бы ни брал начало этот обычай, он утвердился теперь слишком прочно, чтобы спорить с ним. Я поэтому собираюсь следовать ему строжайшим образом.

Итак, мистер Джонатан Уайлд, или Вайлд (он не всегда придерживался единого написания своего имени), вел свой род от великого Уолфстана Уайлда, который пришел из-за моря вместе с Хенгистом[10] и славно отличился на том знаменитом пиру, когда бритты были так предательски истреблены саксонцами: когда раздались призывные слова: «Nemet eour Saxes» – «Хватайтесь за мечи», этому джентльмену (он был туговат на ухо) послышалось: «Nemet her sacs» – «Хватайте кошельки», и он тотчас нацелился не на горло своего гостя, а на его карман и ограничился тем, что обобрал его, не покусившись на его жизнь.

В дальнейшем из предков нашего героя выделился Уайлд, по прозванию Долгохват, или Длинная Рука. Он процветал в царствование Генриха III и связан был тесными узами с Губертом де Бургом[11], чье расположение он снискал своей замечательной сноровкой в том искусстве, изобретателем которого был сам Губерт: он умел без ведома владельца ловко и проворно извлечь кошелек, в какой бы части одежды ни был он запрятан, чем и заслужил свое прозвище. Этот джентльмен первым в своем роду имел честь пострадать за благо родины. Один острослов того времени сложил о нем следующую эпитафию:

Долгохват оставил сына Эдварда, обученного им всем тонкостям того искусства, коим прославился сам. У этого Эдварда был внук, служивший волонтером под начальством сэра Джона Фальстафа[12], которому так нравилось удальство юного Уайлда, что он несомненно помог бы ему продвинуться по службе, когда бы Гарри V сдержал слово, данное старому собутыльнику.[13]

Где справедливость? О, позор!

Повешен Вайлд, карманный вор,

Но Губерт лазит пресвободно,

Как в свой карман, в карман народный.

После смерти Эдварда род Уайлдов оставался в тени вплоть до царствования Карла I, когда Джеймс Уайлд в годы гражданской войны[14] отличился как соратник обеих враждующих сторон, переходя то на одну, то на другую, так как и благоволение к ним небес было, по-видимому, переменным. К концу войны Джеймс, не получив награды в полную меру своих заслуг (как обычно случается с такого рода беспристрастными людьми), примкнул к одному из удальцов, – каких не мало было в те времена, – некоему Хайнду, и объявил войну обеим партиям. Он успешно провел несколько операций и захватил немало военной добычи, но в конце концов превосходные силы противника взяли верх: он был изловлен и, противно законам войны, подло и трусливо умерщвлен по сговору двенадцати представителей враждебной партии, которые, посовещавшись между собой, единодушно постановили произвести это убийство.

Этот Эдвард[15] был женат на Ребекке, дочери вышеупомянутого Джона Хайнда, эсквайра, и имел от нее четырех сыновей – Джона, Эдварда, Томаса и Джонатана, и трех дочерей – Грацию, Хариту и Гонору. Джон делил с отцом превратности его судьбы и, пострадав вместе с ним, не оставил потомства. Эдвард отличался таким мягкосердечием, что всю свою жизнь провел в ходатайствах по судебным делам несчастных узников Ньюгета[16] и состоял, говорят, в тесной дружбе с одной видной духовной особой, ходатаем этих узников по их духовным делам. Он женился на Эдит, дочери и наследнице Джофри Снэпа, джентльмена, который долгое время служил под началом верховного шерифа Лондона и Мидлсекса, и на этой должности, пользуясь самой доброй славой, приобрел изрядное состояние; детей от нее Эдвард не имел. Томас совсем молодым отправился за море, в одну из наших американских колоний, и с той поры о нем не было слуха. Что же касается дочерей, то Грация вышла за йоркширского купца, торговавшего лошадьми; Харита была замужем за одним замечательным джентльменом, фамилии которого мне не удалось узнать, но который славился исключительным расположением к людям, так как брал на поруки сто с лишним человек в год; он, кроме того, был замечателен одной своей причудой: в Вестминстер-холл всегда ходил с соломинкой в башмаке. Младшая, Гонора, умерла девицей; она прожила в Лондоне много лет, была постоянной посетительницей театральных представлений и приобрела известность тем, что раздавала апельсины всем желающим.[17]

Джонатан женился на Елизавете, дочери Скрэгга Холлоу, из Хоклиинзе-Хоула, эсквайра; и от нее он имел сына Джонатана, знаменитого героя нашей хроники.

Глава III

Рождение, родня и воспитание мистера Джонатана Уайлда Великого

Как показывает наблюдение, редко так бывает, чтобы природа произвела на свет человека, призванного впоследствии играть видную роль на сцене жизни, и не возвестила бы о том каким-либо знаменьем; и как поэт-драматург обычно подготовляет выход каждого значительного персонажа торжественным рассказом или хотя бы громом труб и барабанов, так и мать-природа предваряет нас о своем намерении, посылая нам какое-нибудь знамение и возглашая:

Вторым замечательным обстоятельством было то, что в течение беременности ее неизменно влекло ко всему, что попадалось на глаза, но удовлетворение она получала только в том случае, если утоляла свое желание украдкой; а так как природа, по свидетельству точных и правдивых наблюдателей, тем и замечательна, что, пробуждая в нас стремления, всегда наделяет нас и средствами осуществить их, – то и у этой особы пальцы приобрели поразительное свойство клейкости, и к ним, как к омеле, крепко прилипало все, чего касалась ее рука.

Опуская прочие предания, иные из которых явились, возможно, плодом суеверия, переходим к рождению нашего героя, который совершил свой первый выход на великую сцену жизни в тот самый день, когда в 1665 году впервые вспыхнула чума. Утверждают, будто мать произвела его на свет в Ковент-Гардене, в доме сферической или круглой формы[21]; но это не вполне достоверно. Несколько лет спустя он был крещен знаменитым мистером Титом Отсом.[22]

В младенческие годы с ним не произошло ничего примечательного, не считая того, что звук «th»[23], самый трудный для произношения, так что дети научаются правильно его выговаривать обычно в последнюю очередь, у юного мастера Уайлда первым сошел с языка и без всякого труда. Не можем мы также умолчать о ранних проявлениях мягкости его характера: от него нельзя было добиться послушания никакими угрозами, но зато конфетка приводила его в полную покорность; сказать по правде, подкупом его можно было склонить на что угодно, и многие усматривали в этом прирожденную черту великого человека.

Как только его определили в школу, он обнаружил признаки гордого и честолюбивого нрава, и все школьные товарищи стали относиться к нему с тем уважением, какое обычно оказывают люди тому, кто умеет потребовать его к себе, превосходя других силой духа. Если надобно было совершить налет на фруктовый сад, это обсуждалось с Уайлдом, и он хоть и редко участвовал сам в исполнении замысла, однако всегда утверждал его и брал на хранение добычу, с удивительным великодушием кое-что выдавая время от времени тем, кто доставил ее. Как правило, он соблюдал в этих случаях строгую тайну; но если кому-либо приходило на ум очистить чужой сад за свой страх и риск, не оповещая мастера Уайлда и не сдавая ему добычи, он мог не сомневаться, что учителю будет доложено и проказник понесет суровое наказание.

Школьной науке наш герой уделял так мало внимания, что его учитель, умный и достойный человек, вскоре сложил с себя всякую заботу об этом и, сообщая родителям о превосходных успехах сына, предоставлял ученику следовать своим природным наклонностям: он видел, что они ведут юношу к более благородной цели, чем усвоение знаний, которое всеми признается бесполезной тратой времени и даже прямою помехой к преуспеянию в свете. Но если никто не заподозрил бы юного Уайлда в усердном приготовлении уроков, зато никто не стал бы отрицать, что он с исключительной ловкостью умел присвоить себе сделанное другими, никогда, однако же, не попадаясь ни в краже чужих сочинений, ни в ином применении своих великих талантов, всегда направленных к одной и той же цели, – если не считать одного случая, когда он наложил дерзостную руку на книгу, озаглавленную «Gradus ad Parnassum», то есть «Ступень к Парнасу». Говорят, его учитель, человек редкого остроумия и проницательности, по этому поводу высказал ему пожелание, чтобы книга эта не оказалась в данном случае «Gradus ad Patibulum», то есть «Ступенью к виселице».

Но хотя юный Уайлд чуждался труда, необходимого для приобретения приличных познаний в языках ученого мира, он охотно и внимательно слушал, в особенности когда ему переводили классических авторов; и в этих случаях он никогда не скупился на похвалы. Ему чрезвычайно нравилось то место одиннадцатой песни «Илиады», где говорится о том, как Ахиллес изловил под горою и связал двух сыновей Приама, а потом отпустил их за определенную сумму денег. «Одно это, – сказал он, – достаточно опровергает всех, кто высокомерно отрицал мудрость древних, и несомненно свидетельствует нам о великой древности плутовства»[24]. Его приводил в восхищение отчет Нестора в той же песни о богатой добыче, которую тот взял (то есть украл) у элеян. По его просьбе ему снова и снова перечитывали этот отрывок, и каждый раз, прослушав, он вздыхал и говорил: «Вот поистине славная добыча!»

Когда ему читали из восьмой песни «Энеиды» рассказ о Каке[25], он выражал благородную жалость к этому несчастному, с которым, по его мнению, Геракл обошелся слишком круто; когда же один его школьный товарищ одобрил ловкую выдумку – втащить быков за хвосты обратно в пещеру, он улыбнулся и пренебрежительно заметил, что мог бы научить другой штуке, куда почище этой.

Он был страстным поклонником героев, особенно Александра Великого, и любил проводить параллель между македонцем и покойным шведским королем[26]. Он с восторгом слушал рассказы об отступлении московского царя перед шведом, угонявшим жителей крупных городов и населявшим ими свою собственную страну. «Вот это, – говаривал юный Уайлд, – Александру не пришло ни разу в голову. Но, пожалуй, – добавлял он, – ему не было в них нужды».

Счастьем было бы для Джонатана, если бы он всегда держался в этой высокой сфере; но главным – если не единственным – его недостатком было то, что нередко по некоторой слабости натуры, столь губительной для истинного величия, он снисходил до менее значительных лиц и предметов. Так, его любимой книгой был «Испанский жулик»[27], а любимой пьесой «Плутни Скапена».[28]

Когда юному джентльмену исполнилось семнадцать лет, его отец, из глупого предубеждения против наших университетов и напрасных, преувеличенных опасений за его нравственность, увез сына в Лондон, где тот жил при нем, пока не достиг того возраста, когда приличествует отправиться в путешествие. Покуда же он оставался в городе, отец прилагал все усилия к наставлению его на добрый путь, всемерно стараясь привить сыну правила благородства и чести.

Так, деду Кира, Астиагу, привиделось во сне, что дочь его разрешилась от бремени виноградным кустом, лозы которого, разросшись, покрыли всю Азию[19]; Гекубе, когда она носила во чреве Париса, приснилось, что от нее родился пожар, охвативший всю Трою[20]; а матери нашего великого человека, когда она была им беременна, привиделось, что она всю ночь наслаждалась с богами Меркурием и Приапом. Этот сон озадачил всех тогдашних ученых-астрологов, так как содержал явное противоречие, поскольку Меркурий – бог изобретательности, Приап же – гроза тех, кто ее проявляет на деле. Сон удивителен был еще одним необычайным обстоятельством, убедительно доказывающим его сверхъестественное происхождение (из-за этого, может быть, он и запомнился): хотя будущая мать никогда не слыхала даже имени этих двух богов, она наутро назвала их обоих, допустив лишь небольшую ошибку в долготе гласной, – второго бога ей вздумалось назвать Приапом, а не Приапом; муж ее клялся, что если Меркурия он, быть может, и упоминал когда-нибудь при ней, так как все же слышал об этом языческом боге, то уж о втором божестве он никак не мог при жене даже обмолвиться, поскольку и сам не имел о нем никакого представления.

Venienti occurrite morbo![18]

Вторым замечательным обстоятельством было то, что в течение беременности ее неизменно влекло ко всему, что попадалось на глаза, но удовлетворение она получала только в том случае, если утоляла свое желание украдкой; а так как природа, по свидетельству точных и правдивых наблюдателей, тем и замечательна, что, пробуждая в нас стремления, всегда наделяет нас и средствами осуществить их, – то и у этой особы пальцы приобрели поразительное свойство клейкости, и к ним, как к омеле, крепко прилипало все, чего касалась ее рука.

Опуская прочие предания, иные из которых явились, возможно, плодом суеверия, переходим к рождению нашего героя, который совершил свой первый выход на великую сцену жизни в тот самый день, когда в 1665 году впервые вспыхнула чума. Утверждают, будто мать произвела его на свет в Ковент-Гардене, в доме сферической или круглой формы[21]; но это не вполне достоверно. Несколько лет спустя он был крещен знаменитым мистером Титом Отсом.[22]

В младенческие годы с ним не произошло ничего примечательного, не считая того, что звук «th»[23], самый трудный для произношения, так что дети научаются правильно его выговаривать обычно в последнюю очередь, у юного мастера Уайлда первым сошел с языка и без всякого труда. Не можем мы также умолчать о ранних проявлениях мягкости его характера: от него нельзя было добиться послушания никакими угрозами, но зато конфетка приводила его в полную покорность; сказать по правде, подкупом его можно было склонить на что угодно, и многие усматривали в этом прирожденную черту великого человека.

Как только его определили в школу, он обнаружил признаки гордого и честолюбивого нрава, и все школьные товарищи стали относиться к нему с тем уважением, какое обычно оказывают люди тому, кто умеет потребовать его к себе, превосходя других силой духа. Если надобно было совершить налет на фруктовый сад, это обсуждалось с Уайлдом, и он хоть и редко участвовал сам в исполнении замысла, однако всегда утверждал его и брал на хранение добычу, с удивительным великодушием кое-что выдавая время от времени тем, кто доставил ее. Как правило, он соблюдал в этих случаях строгую тайну; но если кому-либо приходило на ум очистить чужой сад за свой страх и риск, не оповещая мастера Уайлда и не сдавая ему добычи, он мог не сомневаться, что учителю будет доложено и проказник понесет суровое наказание.

Школьной науке наш герой уделял так мало внимания, что его учитель, умный и достойный человек, вскоре сложил с себя всякую заботу об этом и, сообщая родителям о превосходных успехах сына, предоставлял ученику следовать своим природным наклонностям: он видел, что они ведут юношу к более благородной цели, чем усвоение знаний, которое всеми признается бесполезной тратой времени и даже прямою помехой к преуспеянию в свете. Но если никто не заподозрил бы юного Уайлда в усердном приготовлении уроков, зато никто не стал бы отрицать, что он с исключительной ловкостью умел присвоить себе сделанное другими, никогда, однако же, не попадаясь ни в краже чужих сочинений, ни в ином применении своих великих талантов, всегда направленных к одной и той же цели, – если не считать одного случая, когда он наложил дерзостную руку на книгу, озаглавленную «Gradus ad Parnassum», то есть «Ступень к Парнасу». Говорят, его учитель, человек редкого остроумия и проницательности, по этому поводу высказал ему пожелание, чтобы книга эта не оказалась в данном случае «Gradus ad Patibulum», то есть «Ступенью к виселице».

Но хотя юный Уайлд чуждался труда, необходимого для приобретения приличных познаний в языках ученого мира, он охотно и внимательно слушал, в особенности когда ему переводили классических авторов; и в этих случаях он никогда не скупился на похвалы. Ему чрезвычайно нравилось то место одиннадцатой песни «Илиады», где говорится о том, как Ахиллес изловил под горою и связал двух сыновей Приама, а потом отпустил их за определенную сумму денег. «Одно это, – сказал он, – достаточно опровергает всех, кто высокомерно отрицал мудрость древних, и несомненно свидетельствует нам о великой древности плутовства»[24]. Его приводил в восхищение отчет Нестора в той же песни о богатой добыче, которую тот взял (то есть украл) у элеян. По его просьбе ему снова и снова перечитывали этот отрывок, и каждый раз, прослушав, он вздыхал и говорил: «Вот поистине славная добыча!»

Когда ему читали из восьмой песни «Энеиды» рассказ о Каке[25], он выражал благородную жалость к этому несчастному, с которым, по его мнению, Геракл обошелся слишком круто; когда же один его школьный товарищ одобрил ловкую выдумку – втащить быков за хвосты обратно в пещеру, он улыбнулся и пренебрежительно заметил, что мог бы научить другой штуке, куда почище этой.

Он был страстным поклонником героев, особенно Александра Великого, и любил проводить параллель между македонцем и покойным шведским королем[26]. Он с восторгом слушал рассказы об отступлении московского царя перед шведом, угонявшим жителей крупных городов и населявшим ими свою собственную страну. «Вот это, – говаривал юный Уайлд, – Александру не пришло ни разу в голову. Но, пожалуй, – добавлял он, – ему не было в них нужды».

Счастьем было бы для Джонатана, если бы он всегда держался в этой высокой сфере; но главным – если не единственным – его недостатком было то, что нередко по некоторой слабости натуры, столь губительной для истинного величия, он снисходил до менее значительных лиц и предметов. Так, его любимой книгой был «Испанский жулик»[27], а любимой пьесой «Плутни Скапена».[28]

Когда юному джентльмену исполнилось семнадцать лет, его отец, из глупого предубеждения против наших университетов и напрасных, преувеличенных опасений за его нравственность, увез сына в Лондон, где тот жил при нем, пока не достиг того возраста, когда приличествует отправиться в путешествие. Покуда же он оставался в городе, отец прилагал все усилия к наставлению его на добрый путь, всемерно стараясь привить сыну правила благородства и чести.

Глава IV

Мистер Уайлд совершает свой первый выход в свет. Его знакомство с графом Ла Рюз[29]

Вскоре после приезда мастера Уайлда в Лондон произошел случай, который почти снял с его отца всякую заботу по этой части и обеспечил «юношу таким учителем жизни, какого не сыскать бы ему ни за какие деньги. Старый джентльмен, по-видимому, сделался преемником мистера Снэпа, сына того мистера Джофри Снэпа, упоминавшегося выше, который занимал почетную должность при шерифе Лондона и Мидлсекса и через замужество дочери породнился с Уайлдами. Мистер Снэп-младший, уполномоченный на то законом, наложил властную руку, или, вульгарно говоря, арестовал некоего графа Ла Рюз – довольно видное в те дни лицо – и запер его у себя в доме на время, пока тот не подыщет двух заступников, которые по всей форме дали бы слово, что граф в назначенный день и в условленном месте ответит некоему Томасу Тимблу[30], портному, на все, что тот ему скажет; названный же Томас Тимбл, видимо, утверждал, что граф, согласно законам государства, должен предоставить ему свою персону в обеспечение платы за несколько костюмов, поставленных ему оным Томасом Тимблом. Но так как граф, хотя и был в полном смысле слова человеком чести, не мог тотчас же найти этих двух заступников, то ему полагалось прожить некоторое время в доме мистера Снэпа, ибо закон страны, оказывается, гласит, что всякого, кто должен другому десять фунтов стерлингов или хотя бы два фунта, надлежит по присяге этого лица немедленно схватить, увести из дому и держать вдали от семьи до тех пор, пока он не задолжает поневоле все пятьдесят, – а за такую сумму он уже должен будет сесть в тюрьму; и все это без всякого суда или какого-либо доказательства долга, кроме упомянутой выше присяги; если же присяга ложна, как это нередко бывает, вы бессильны против клятвопреступника: человек ошибся – и только.