Страница:

Я по последней совести думаю, что народы скорее

выбирали и выбираютместоразвитие для своего образования и преобразования (как русские «выбрали» Великую тайгу «от Онеги до Охоты» для своего «преобразования» в величайший народ мира), чем создавались и создаются им.

В связи со всем сказанным я с величайшим интересом и нетерпением жду Ваших дальнейших соображений об условиях этногенеза. Изложение Ваше – весьма выразительное! Излагайте Ваши соображения и впредь «тезисами с аргументацией».

Только пусть это не помешает скорейшему завершению «Истории Срединной Азии»!

Впрочем, знаю: «сочетание разнозанятий» иногда столь же стимулирует творческую энергию, сколь «сочетание разноодарений» ускоряет развитие!..

1 мая 1957 г.

Милый и дорогой Лев Николаевич,

сердечно поздравляю Вас с Днем Первого мая! Пользуюсь праздничным днем и пишу Вам.

К счастью, не пропало и Ваше письмо от 28 марта: с некоторым опозданием, но пришло!

Надеюсь и рассчитываю, что не за горами тот момент, когда я ознакомлюсь с Вашей статьей «Дальний Восток на грани древности и средневековья» в полном ее тексте.

Одно предварительное замечание: Вы очертили в общих чертах содержание этой статьи; позвольте мне высказать мысль: я назвал бы эту статью: «Дальний Восток в III – V вв. н.э.». Дело в том, что я глубоко уверен в коренной провинциальностипонятия «средневековье». Действительно, для западной половины Римской империи (Британия, Галлия, Италия, Испания, Северная Африка) и, пожалуй, еще для прилегавших к ней частей Германии понятие перехода от «древности» к «средневековью» имеет реальное значение. Но и только. К истории Евразии, в нашем смысле этого слова, оно не имеет ни малейшего касательства. История Евразии течет широким потоком, совсем не определяясь этими гранями. Скифы, сарматы, аланы, гунны, тюрки – ту-гю, авары, хазары, печенеги, половцы, монголы – все это единый поток; здесь нет никаких признаков «перелома».

Поскольку Вы считаете, что в первые века н.э. степь была так сильно обескровлена, мне не совсем ясно, откуда же, по Вашему мнению, взялись гунны великого Батюшки-Аттилы. Ведь они с большим треском и блеском действовали уже в первой половине и в середине V в. Вы же пишете: «Новый подъем настал лишь в VI в.».

Конечно, и это мое замечание имеет всецело «предварительный» характер – впредь до ознакомления с Вашим трудом, в полном его тексте. Впрочем, буду очень Вам благодарен за ответ на поставленный мною вопрос.

Не считайте себя уставшим! Можно и должно отдыхать, но принципиально нужно считать себя неутомимым. И так «аж до самыя смерти».

К тому же и список статей, подготовленных Вами к печати за истекший год (Ваше письмо от 28 марта), отнюдь не свидетельствует о Вашей «усталости». Темы законченных Вами статей – разнообразные и увлекательные!..

Приписка 2 мая 1957 г.

Непрерывно думаю на темы «задач кочевниковеденья». Не могу и выразить Вам, как высоко я ценюВаши труды в этой области.

Пламенное сердце кочевниковеда! Вот что нужно для того, чтобы охватить в полноте историю Старого Света как единства! История кочевников – великое объединительное звено в судьбах Старого Света. И по глубокому убеждению моему – предвестие будущего!

Я стал думать так не теперь. Эти мысли мои сложились, в основном, в начале 1920-х годов!

От большого к малому (хотя тоже не очень малому).

Кочевники дали в свое время миру штаны и седло. Не может быть сомнения в том, что и одно и другое важнейшее «изобретение» зародилось именно в кочевом мире. «Изобретения» эти просты, как все гениальное.

Можно сказать так: в окончательном историческом итоге кочевники весь мир, всю обитаемую часть нашей планеты, одели в штаны и посадили, в свое время, на седло.

Пожалуйста, передайте мои самые дружеские, самые восторженные чувства Анне Андреевне.. Крепко; крепко Вас обнимаю. С нетерпением жду от Вас известий. Всей душою Ваш

П. Савицкий

Прага, 9 мая 1957 г.

Милый и дорогой Лев Николаевич,

я относительно совсем недавно Вам писал, ровно неделю назад – и поджидаю от Вас ответа.

Но только что получил письмо от Георгия Владимировича – и мне захотелось поделиться с Вами – или, вернее, представить на Ваше усмотрение – одну его мысль...

Г. Вл-ч пишет: «Меня давно интересует „Пегая Орда“ (по-видимому, на Енисее), упоминаемая в некоторых русских источниках конца XVI – XVII в. У Аристова („Живая Старина“, 1896, выпуск III – IV, с.322–324) я нашел сведения, что Пегая Орда была и у кыргызов. Очевидно, та же самая Орда. – Аристов понимает название „Пегая Орда“ так, что это были пегие люди (смесь с белой расой). По-моему, это название – от масти лошадей (пегие кони). Очень часто кочевники себя называли по лошадям. Один из аланских вождей у „готов“ V в. – Сафраг. Это осетинское „саураг“ (отсюда русское саврасый). „Сарматское“ племя Сираки – осетинское сираг, иноходец. Я думаю, что и Половцы – Половая орда – потому что у ведущих родов были половые (серо-желтые) кони».

На этом заканчиваются замечания Г. В-ча. Я должен сказать, что эти его наблюдения кажутся мне оченьинтересными и убедительными.

Если это так, то в приведенных Г. В-чем названиях (я думаю, Вы назовете и другие такие случаи) сказывается, нужно признать, дух и ладкочевого мира. В этих фактах чувствую внутреннее сродство с пошибом и порывом «звериного стиля».

Однако же, все это представляю на Ваше благоусмотрение и очень интересуюсь Вашим мнением. В вопросах кочевниковедения именно Вас я считаю наиболее компетентным.

Г. Вл. просил меня обратить Ваше внимание на статью по ранней угорской истории: D. Sinor, Autour dune migration de peuples au V-e siecle, Journal Asiatique, 1946–1947.

Г. Вл. считает ее небезынтересной.

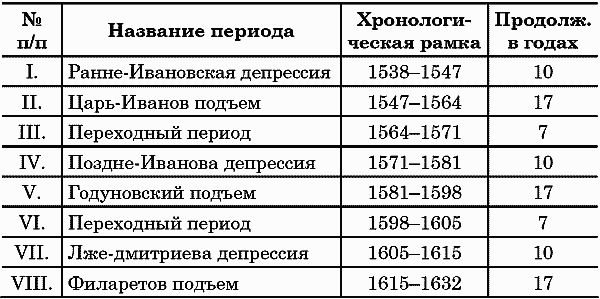

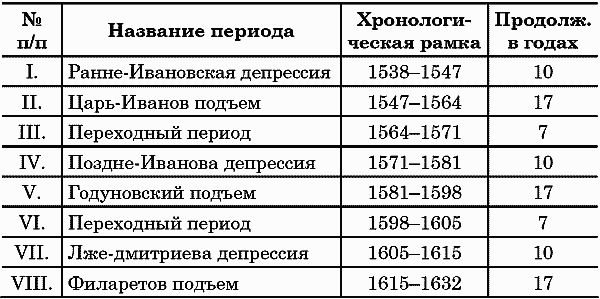

...Прилагаю копию моего письма Г. Вл-чу по вопросу социально-экономических циклов раннего Московского царства (1538–1632). Я знаю, что Вы не занимаетесь русской историей собственно. Но как кочевниковед, Вы должны и ее держать в поле своего зрения. К тому же наблюдения эти представят, быть может, для Вас некоторый методологическийинтерес. И хронологически они не выходят за рамки, поставленные Вами для самого себя: держаться в пределах 16–17 веков...

Приложение к письму от 9 мая 1957 г.

Теперь же хочу сердечно поблагодарить Вас за очень внимательную и наглядную, с самостоятельным подходом, передачу основных идей и выводов моего «Подъем и депрессия в древнерусской истории» (с. 123–130 «Киевской Руси»).

Мне хотелось бы, конечно, чтобы именно Вашей рукой был произведен такой же разбор и «Ритмов монгольского века» (1240–1353). Но что делать!

В черновиках у меня проработаны, как Вы знаете, «подъемы» и «прогибы» и всей дальнейшей русской истории, до ХІХ-го и даже ХХ-го века включительно (буквально пуды черновиков и выписок).

В рамках того периода, которым Вы сейчас занимаетесь, ярче всего выступает это чередование в пределах лет (приблизительно) 1538–1632.

Тут подбор признаков гораздо богаче, чем для периода 980–1240 и чем для «Ритмов монгольского века». Каждый «подъем» и каждая «депрессия» характеризуются здесь десяткамипризнаков.

Ритмика складывается здесь нижеследующим образом:

Невозможно перечислить тут все признаки, на которых я основываюсь. Пришлось бы писать не письмо, а

большуюстатью. Я надеюсь, что при Вашем знании источников (я полагаю, беспримерном в современной науке русской истории) многое будет Вам ясно с первого взгляда.

Невозможно перечислить тут все признаки, на которых я основываюсь. Пришлось бы писать не письмо, а

большуюстатью. Я надеюсь, что при Вашем знании источников (я полагаю, беспримерном в современной науке русской истории) многое будет Вам ясно с первого взгляда.

Отмечу буквально несколькочерт.

В основном начало Ранне-Ивановской депрессии – это смерть Елены Глинской. Типичны уже и обстоятельства, сопровождающие ее смерть. Политическое положение становится неустойчивым. Зодчий Петрок, учтя обстановку, сразу же бежит из Москвы на Запад (еще незадолго перед тем он сооружал монументальную стену Китай-города, частично – под Заиконоспасским монастырем и Печатным двором – и сейчас еще стоящую). С этим бегством сопоставьте, напр., 21-ый «депрессионный» признак периода 980–1240 (с.87 оттиска). Политическая неустойчивость остается в силе и дальше. Бывали моменты (около 1541 г.), когда новгородские «выведенцы» «творили вече» в Москве (ср. с.89 названного оттиска – о фактах с «демократической» тенденцией; ср. также с.112–114 и 131 «Ритмов монгольского века»; и т.д.). Налицо психологическая «шатость» (ср. с.141–142 «Ритмов»). Враги Руси весьма «действенно» на это реагируют. Возобновившиеся набеги казанских татар доходят до Костромы, до Устюга.

С 1543 г. постепенно начинается стабилизация («Макарьев предподъем» – по роли в эти годы митрополита Макария).

1547-ой год – блистательное начало «Царь-Иванова» подъема. Небывалые внешнеполитические победы (Казань, Астрахань). Широкий прозелитизм. Неисчислимы церковно-политические, военные, культурно-политические организационные мероприятия широчайшего масштаба, проведенные в 1550-х годах, – выражение «организационной идеи» Московского царства! В среднем и нижнем Поволжье делается огромное колонизационное дело (об этом признаке ср. с.72 «Подъема», с.112 «Ритмов» и т.д.). Завязываются новые торговые связи с Западом через Белое море (ср. с.69 «Подъема» и т.д.). Подобных признаков множество. Москва превращается в огромный, общерусского масштаба, организационный центр художественной деятельности. Художники-мастера вызываются в Москву чуть ли не из всех городов. Создается уникальный памятник русского зодчества – храм Покрова на рву (Василий Блаженный), Казанский Кремль, Свияжск и многое, многое другое. Поразительны иконописные памятники и лицевые рукописи этого десятилетия; и т.д. и т.п.

Около 1564 г. – резкая перемена обстановки. Введение опричнины указывает на появление «шатости», но и увеличивает ее. Развертывается трагедия митрополита Филиппа (Колычева) и огромного количества княжеских и боярских родов. Появляются несомненные признаки экономической разрухи (очень показательны показания Штадена). Но инерция «Царь-Иванова» подъема еще не исчерпана. Продолжаются внешнеполитические успехи. Продолжается и широкое строительство (напр., строительство в Вологде – тамошний Софийский собор и многое другое).

Разорение Новгорода в 1571 г. нужно считать переходом к ярко выраженному «прогибу». В Новгороде, безусловно, была «шатость», и даже большая. Но «шатость» сама по себе есть важный «депрессионный» признак. Разорение же Новгорода в том виде, как оно было проведено Иваном, – равнозначно огромной экономической и культурной катастрофе. Кирпично-каменное строительство останавливается почти на всем пространстве Руси. Военные успехи постепенно переходят в неудачи (уже в 1571 г. Девлет-Гирей зажег Москву). Победы Батория 1578–1581 гг. – чуть ли не наибольшее за столетия одоление Запада над Русью.

В эти же годы Штаден проектирует немецкое завоевание Руси с севера, – проект, типичнейший для эпохи русских «прогибов». В Крыму в это десятилетие лелеются подобные же планы.

Перелом намечается в 1581 г. Баторий остановлен под Псковом. Открыт новый путь для внешней торговли через Колу. Обрисовываются черты «ставки на сильных» – в условиях «нового века» (первый заповедный год). К этому моменту подлинно «сильными», в социальном смысле, нужно считать на Руси уже не бояр-вотчинников (заинтересованных скорее в сохранении свободы крестьянского перехода), но именно дворян. В этот же момент началось завоевание Сибири (на востоке Русского государства «высокая конъюнктура» продержалась чуть ли не через весь «Поздне-Иванов» прогиб: это хорошо прослеживается, напр., по истории Строгановых). Во всех делах начинает чувствоваться твердая рука Годунова. Около 1584 г. разворот в делах наступает необычайный. Не перечислить новых городов, в те годы заложенных; не исчерпать колонизационных мероприятий, тогда предпринятых; не обнять всех величественных храмов и стен, в те годы построенных (ср. Московский «Скородом», стены Соловецкого монастыря 1591 г. и многое, многое другое). И «царь-пушка», великолепный памятник русской техники и русского искусства, вылита мастером Чеховым в эти годы (1586). Многое отлично прослеживается по истории Новгородского Софийского дома, писанной Б.Д. Грековым: и разорение 1570-х годов и подъем 1580–1590-х годов (даже на митрополичьей мельнице в Новгороде ручной труд был заменен в эти годы конным приводом). А какие только новые торговые пути не прокладывались в эти десятилетия в Сибирь и в Сибири!

Нельзя не упомянуть здесь и введения патриаршества (1589)!

Оценивая вопрос по существу, приходится признать, что Борису было гораздо удобнее править именем Федора, чем своим собственным.

С воцарением Бориса немедленно же намечается «надлом в подъеме». Его удар по «партии Романовых» (1596) очень напоминает некоторые мероприятия Грозного, осуществленные «около 1564 г.». И там и здесь – «удар по сильным». Появляются признаки «шатости». Их кульминация – Лжедмитрий. Кризис усугубляется голодными годами. Возникают факты с «демократической» тенденцией («незаповедные» годы – 1601 и 1602). Но государство еще сильно. Организационная деятельность сохраняет размах незаурядный (основание Цареборисова в устье Оскола, Мангазеи и т.д.). Строительство в крупнейших размерах (Иван Великий в Кремле, великолепный «Борисов городок» близ Можайска 1603 г., здания приказов и т.д.) продолжается до начала 1605 г. Это сочетание признаков указывает на типичнейший «переходный период».

Мне кажется излишним говорить пред лицом крупнейшего русского историка современности о «депрессионных» признаках Смутного времени. Их не один, а многодесятков. Упомяну в качестве курьеза, что именно в это десятилетие (1605–1615) возрождаются, в новой форме, «завоевательные» планы Штадена – на этот раз в Англии: там «знатоки» русских дел планируют завоевание Руси для короля Якова – от Белого моря. Одним словом, депрессия со всеми онерами!

Нужно отметить, что на востоке Русского государства и на этот раз «подъемные» признаки не иссякали и в десятилетие 1605–1615: русские шли вперед, делали грандиозные открытия (напр., река Енисей), торговля в Сургуте на Оби шла весьма оживленно и т.д. Одним словом, там была своя местная высокая конъюнктура. Или иными словами: в период от «Царь-Иванова» по «Филаретов» подъем и дальше Русский Восток переживал, видимо, взлетне «конъюнктурного», но вековогопорядка.

Столь же излишне говорить мне перед Вашим лицом и о всей той восстановительной и строительной (в самом широком смысле) работе, которая развернулась на Руси после 1615 г. Патриарх Филарет «вступил в строй» несколько позже этого года. Но я, руководствуясь и Вашей оценкой его деятельности, считаю обоснованным и правильным назвать этот период «Филаретовым подъемом». Невольно вспоминаю при этом и «Филаретову пристройку» к Ивану Великому. «Ставка на сильных» охватывает в этот период не только дворян, но также – снова и в полной мере – бояр-вотчинников.

«Подъем» этот заканчивается неудачной войной 1632–1634 гг. и провалом похода под Смоленск.

Во всем этом поразительно то, что в пределах охваченных 94 лет сохраняется довольно-таки строгая ритмичность: три «подъема», каждый продолжительностью в 17 лет; три «прогиба», продолжительностью каждый в 10 лет; и два «переходных периода», длительностью каждый в 7 лет: 1564–1571, 1598–1605. В этих случаях названные «переходные периоды» можно считать «преддепрессиями».

Отмечу здесь еще то, что для периода 1564–1571 гг. (как и для первых лет XVII века) тоже есть известия о «страшном голоде». В закономерностях той эпохи голод являлся как «по заказу» – в определенном месте цикла.

В самом конце 1930-х годов я огласил в докладе под названием «Социально-экономические циклы раннего Московского царства» эту «схему периодизации» (в еще не вполне доработанном виде) на заседании Кондаковского семинария. Произошла живая дискуссия. Но схема эта отнюдьне была опровергнута.

Есть тут и другая сторона: все сказанное является примечательным (как мне кажется) примером своеобразной ритмической повторяемостисобытий.

И еще одно рассуждение «вообще»: много ужасов и в «подъемах», и в «депрессиях» (в каждом периоде – свои ужасы), «Мир во зле лежит», сказано еще в древности. Но бываюти улучшения – и опять-таки и при «подъемах» и при «депрессиях». Пожалуй, при «подъемах» больше шансов на улучшения, чем при «депрессиях». Вспоминаю «тишину», наступившую на Руси в «подъем Калиты» (1330-е).

Из письма от 17 сентября 1957 г.

...Познакомьтесь, пожалуйста, с моим новейшим письмом Георгию Владимировичу. На конкретном материале русской истории 1452–1538 гг. письмо это ставит общий вопрос о наличии в историческом движении вековых подъемов. Я думаю, что и Вы найдете примеры таких подъемов из области специальной Вашей осведомленности.

Я очень хотел бы узнать Ваши соображения по этому поводу.

Георгий Вл. шлет Вам свой сердечный привет. Он очень рад, что Вам пригодились его соображения о «пегой» орде...

Приложение к письму от 17 сентября 1957 г.

Я занимался этим столетием со всей подробностью и, как мне кажется, определил его основной характер.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что этому столетию предшествует на Руси довольно глубокая депрессия 1440-х годов. Для этого периода налицо десятки«депрессионных» признаков. Тут и большое междоусобие, и «нашествие иноплеменников», и признаки экономического разорения, и многое другое.

И из «Начертания» (1927) и из нынешней Вашей периодизации вижу, что годы 1452–1453 (основание Касимовского царства, смерть Дмитрия Шемяки, не без участия Стефана Бородатого) Вы считаете уже началом новой эпохи, и я с Вами в этом совершенно согласен.

И вот тут-то развертывается явление, которое не часто встречается в истории: почти на столетие (1452–1533) в Московской Руси как бы «отменено» волнообразное движение истории. Наступает вековой подъемМосковской Руси – почти без «прогибов» на протяжениивосьми с лишним десятилетий. Таким порядком и были, собственно говоря, созданы предпосылки для возникновения Московского царства, как крупнейшего явления русской и мировой истории, а затем возникло и оно само.

На основе одиннадцатилетнего выстраданного опыта я полагаю, что если не будет больших войн (а я всей душой хочу мира!), то ранняя социалистическая эпоха на Руси будет (а отчасти уже есть) таким же вековымподъемом.

Более или менее все это столетие 1452–1538 есть столетие постепенного укрепления центральной государственной власти – как бы мы ни определяли в данном случае ее природу: собирание в одно всех «великих княжений» (Тверь, Рязань, усмирение Новгорода, освоение Пскова), активная и удачная внешняя политика как в отношении Запада (верхнеокские княжества, Чернигово-Северская Русь, Смоленск), так и Востока и Юга, фактическая отмена боярского «отъезда» (Иван III), устранение боярского своеволья (Василий III) и т.д.

Правда, и Новгородские вечевые порядки, и боярское своеволие взяли потом кратковременный «реванш» в конце 1530-х – начале 1540-х годов, о чем мы с Вами уже переписывались. Но такова ритмика истории. Каждая «акция» вызывает в ней, в той или иной форме, «реакцию». Это мы видим и в современности – собственными глазами!

Как грандиозно зодческое и строительное наследие столетия 1452–1538! Ведь, по сути дела, все основанное, и ныне существующее, зодческое ядро Москвы восходит к этому столетию: основа Кремлевских стен, все основные Кремлевские соборы (вместе с церковью Ризоположения), основа Ивана Великого, Грановитая палата и т.д. А сколь многое в зодческом наследии этого столетия было, но утрачено: основная застройка Чудова и Вознесенского монастырей, важнейшие части стены Китай-города (эпоха Елены Глинской) и многое другое.

В это столетие создано пребывающее и ныне зодческое зерно Ростова-Великого: существующее оформление Успенского собора, приданное ему около 1473 г. Вассианом Рыло. Я считаю этот собор прообразом возникшего несколько позже «фиоравантиевского» Успенского собора в Московском Кремле. То же относится к Суздалю (оформление Рождественского собора 1529 г., Покровский м-рь и т.д.), к Старице и к ряду других древнерусских городов.

А какой размах получило в это столетие русское строительство укреплений – во всех случаях – не «феодальных» (как на Западе; феодальными замками и здесь в Чехословакии хоть пруд пруди!), а общегородских, общенародных! О Москве уже сказано. В 1508–1511 гг. был выстроен Нижегородский Кремль, в 1514–21 гг. – Тульский, в 1525–31 гг. – Коломенский, в том же, 1531-м, году было закончено строительство Зарайского Кремля и т.д. Еще Иван III произвел коренную реконструкцию укреплений русского Северо-Запада. Около 1490 г. было начато строительство монументального Ивангорода против Нарвы. Совершенно новый вид был придан укреплениям Новгородского Кремля, Старой Ладоги, Копорья. Путем трех– и четырехкратного увеличения толщины стен и других приемов они впервые были сделаны неуязвимыми для артиллерии. Реконструкция Псковских укреплений была начата уже в 1511 г.; и т.д. и т.п. В конце 1470-х гг. в Москве была устроена «пушечная изба», очень важный факт в истории русской промышленности. Почти вся дальнейшая история Пушечного двора в течение названных десятилетий была историей непрерывных – иногда весьма значительных (литье медных пушек без швов с раструбом в дульной части) – технических успехов. Для 1460-х годов замечательную картину расширения тогдашней русской солянойпромышленности дает материал грамот.

Перечислять ли те великие создания живописи (Дионисий, Феодосии), те величественные летописные своды, которые возникли в период 1452–1538 гг.? Расцветные признаки этого «векового подъема» бесчисленны. В нем создавалось нанововеликое русское государство и великая русская культура (конечно, на основе уже существовавших традиций).

Не случайно в пределах этого «векового подъема» появилось и замечательное учение инока Филофея о Москве как «третьем Риме».

Отмечу вскользь, что тогда же были заложены основы позднейшего освоения Сибири: поход 1483 г. на нижний Иртыш, пересечение Урала в 1499 г. ратью кн. Курбского. А освоение Сибири я считаю для современности чуть ли не первоосновойрусской мощи, ставящей Русь вообще вне кругавсех прочих держав мира.

О «прогибах» только одно замечание. Тот «кризис мужества», который охватил Ивана в 1480 г. (и который с такою силой обличили наши иерархи), был, по-видимому, не только кризисом мужества. Около 1480 г. замечается заминка в целом ряде политических, экономических и культурных вопросов. Но вскоре эта заминка прошла. Возможно, что такую же заминку удастся установить и для какого-либо момента правления Василия III. В моих записях были на это указания.

Но в общем формула «векового подъема» – этого редкого явления истории – безусловно применима к десятилетиям 1452–1538 гг. ...

Лев Николаевич отозвался в письме по поводу предложенной мною схемы «взлетов» и «прогибов» на Руси в годы 1538–1632 г. Он находит, что эмпирически найденные мною хронологические величины подъемов и прогибов «слишком неточны». Он пишет: «Тут вступает в силу как поправочный коэффициент неучтенная инерция творческого процесса, которой нет при прогибах, ибо там не энергия толчка, а недостаток ее. Напр., строительство, начатое в период подъема, заканчивается по инерции в начале прогиба, так что если брать этот признак без поправки, то границы подъема и прогиба сместятся, дав неверную картину соотношения. Следовательно, прогиб начинается раньше, чем появляются его признаки. Зато подъем начинается одновременно с появлением его признаков, ибо у пустоты нет инерции».

Мне кажется, что в этих мыслях Л. Н-ча много правильного.

Так вот я думаю, что подъем Елены Глинской (1533–1538) был подъемом «по инерции».

Перехожу к вопросу о «Филаретовом подъеме» 1615–1632 гг. Я согласен с Вами в том, что это не был подъем в точном смысле слова, т.е. подъем, значительно превышающий гребень предыдущего взлета; это было именно «восстановление разрушенного», как Вы о том пишете. Я предлагаю для этих случаев (а их в истории немало) особый термин: «восстановительный подъем». Мне кажется, что термин этот передает существо дела.

Я сам на собственных боках перечувствовал «восстановительный подъем» 1945-го и следующих лет – когда восстанавливалось разрушенное немецко-фашистскими захватчиками (как после Смутного времени восстанавливалось разрушенное польскими захватчиками).

Я считаю, что на этот раз безусловный и яркий новый подъем начался этак с 1953–54 гг. В этом отношении нужно уделить всяческое внимание распашке целинных земель. Она действительно вывела сельское хозяйство нашего Отечества (и в особенности таких его частей, как Казахстан) за пределы всего, что было достигнуто в прошлом. Потому-то и я лично посвятил ей две статьи.

Вы совершенно правы: настоящий новый подъем начался в XVII веке на Руси в после-Филаретовский период.

Таким образом я предлагаю различать «восстановительный» подъем и подъем «новый». Под подъемом нужно нормально подразумевать

В связи со всем сказанным я с величайшим интересом и нетерпением жду Ваших дальнейших соображений об условиях этногенеза. Изложение Ваше – весьма выразительное! Излагайте Ваши соображения и впредь «тезисами с аргументацией».

Только пусть это не помешает скорейшему завершению «Истории Срединной Азии»!

Впрочем, знаю: «сочетание разнозанятий» иногда столь же стимулирует творческую энергию, сколь «сочетание разноодарений» ускоряет развитие!..

1 мая 1957 г.

Милый и дорогой Лев Николаевич,

сердечно поздравляю Вас с Днем Первого мая! Пользуюсь праздничным днем и пишу Вам.

К счастью, не пропало и Ваше письмо от 28 марта: с некоторым опозданием, но пришло!

Надеюсь и рассчитываю, что не за горами тот момент, когда я ознакомлюсь с Вашей статьей «Дальний Восток на грани древности и средневековья» в полном ее тексте.

Одно предварительное замечание: Вы очертили в общих чертах содержание этой статьи; позвольте мне высказать мысль: я назвал бы эту статью: «Дальний Восток в III – V вв. н.э.». Дело в том, что я глубоко уверен в коренной провинциальностипонятия «средневековье». Действительно, для западной половины Римской империи (Британия, Галлия, Италия, Испания, Северная Африка) и, пожалуй, еще для прилегавших к ней частей Германии понятие перехода от «древности» к «средневековью» имеет реальное значение. Но и только. К истории Евразии, в нашем смысле этого слова, оно не имеет ни малейшего касательства. История Евразии течет широким потоком, совсем не определяясь этими гранями. Скифы, сарматы, аланы, гунны, тюрки – ту-гю, авары, хазары, печенеги, половцы, монголы – все это единый поток; здесь нет никаких признаков «перелома».

Поскольку Вы считаете, что в первые века н.э. степь была так сильно обескровлена, мне не совсем ясно, откуда же, по Вашему мнению, взялись гунны великого Батюшки-Аттилы. Ведь они с большим треском и блеском действовали уже в первой половине и в середине V в. Вы же пишете: «Новый подъем настал лишь в VI в.».

Конечно, и это мое замечание имеет всецело «предварительный» характер – впредь до ознакомления с Вашим трудом, в полном его тексте. Впрочем, буду очень Вам благодарен за ответ на поставленный мною вопрос.

Не считайте себя уставшим! Можно и должно отдыхать, но принципиально нужно считать себя неутомимым. И так «аж до самыя смерти».

К тому же и список статей, подготовленных Вами к печати за истекший год (Ваше письмо от 28 марта), отнюдь не свидетельствует о Вашей «усталости». Темы законченных Вами статей – разнообразные и увлекательные!..

Приписка 2 мая 1957 г.

Непрерывно думаю на темы «задач кочевниковеденья». Не могу и выразить Вам, как высоко я ценюВаши труды в этой области.

Пламенное сердце кочевниковеда! Вот что нужно для того, чтобы охватить в полноте историю Старого Света как единства! История кочевников – великое объединительное звено в судьбах Старого Света. И по глубокому убеждению моему – предвестие будущего!

Я стал думать так не теперь. Эти мысли мои сложились, в основном, в начале 1920-х годов!

От большого к малому (хотя тоже не очень малому).

Кочевники дали в свое время миру штаны и седло. Не может быть сомнения в том, что и одно и другое важнейшее «изобретение» зародилось именно в кочевом мире. «Изобретения» эти просты, как все гениальное.

Можно сказать так: в окончательном историческом итоге кочевники весь мир, всю обитаемую часть нашей планеты, одели в штаны и посадили, в свое время, на седло.

Пожалуйста, передайте мои самые дружеские, самые восторженные чувства Анне Андреевне.. Крепко; крепко Вас обнимаю. С нетерпением жду от Вас известий. Всей душою Ваш

П. Савицкий

Прага, 9 мая 1957 г.

Милый и дорогой Лев Николаевич,

я относительно совсем недавно Вам писал, ровно неделю назад – и поджидаю от Вас ответа.

Но только что получил письмо от Георгия Владимировича – и мне захотелось поделиться с Вами – или, вернее, представить на Ваше усмотрение – одну его мысль...

Г. Вл-ч пишет: «Меня давно интересует „Пегая Орда“ (по-видимому, на Енисее), упоминаемая в некоторых русских источниках конца XVI – XVII в. У Аристова („Живая Старина“, 1896, выпуск III – IV, с.322–324) я нашел сведения, что Пегая Орда была и у кыргызов. Очевидно, та же самая Орда. – Аристов понимает название „Пегая Орда“ так, что это были пегие люди (смесь с белой расой). По-моему, это название – от масти лошадей (пегие кони). Очень часто кочевники себя называли по лошадям. Один из аланских вождей у „готов“ V в. – Сафраг. Это осетинское „саураг“ (отсюда русское саврасый). „Сарматское“ племя Сираки – осетинское сираг, иноходец. Я думаю, что и Половцы – Половая орда – потому что у ведущих родов были половые (серо-желтые) кони».

На этом заканчиваются замечания Г. В-ча. Я должен сказать, что эти его наблюдения кажутся мне оченьинтересными и убедительными.

Если это так, то в приведенных Г. В-чем названиях (я думаю, Вы назовете и другие такие случаи) сказывается, нужно признать, дух и ладкочевого мира. В этих фактах чувствую внутреннее сродство с пошибом и порывом «звериного стиля».

Однако же, все это представляю на Ваше благоусмотрение и очень интересуюсь Вашим мнением. В вопросах кочевниковедения именно Вас я считаю наиболее компетентным.

Г. Вл. просил меня обратить Ваше внимание на статью по ранней угорской истории: D. Sinor, Autour dune migration de peuples au V-e siecle, Journal Asiatique, 1946–1947.

Г. Вл. считает ее небезынтересной.

...Прилагаю копию моего письма Г. Вл-чу по вопросу социально-экономических циклов раннего Московского царства (1538–1632). Я знаю, что Вы не занимаетесь русской историей собственно. Но как кочевниковед, Вы должны и ее держать в поле своего зрения. К тому же наблюдения эти представят, быть может, для Вас некоторый методологическийинтерес. И хронологически они не выходят за рамки, поставленные Вами для самого себя: держаться в пределах 16–17 веков...

Приложение к письму от 9 мая 1957 г.

ПНС – Георгию Владимировичу (9 мая 1957 г.)

Вашу «Киевскую Русь» получил только что.Теперь же хочу сердечно поблагодарить Вас за очень внимательную и наглядную, с самостоятельным подходом, передачу основных идей и выводов моего «Подъем и депрессия в древнерусской истории» (с. 123–130 «Киевской Руси»).

Мне хотелось бы, конечно, чтобы именно Вашей рукой был произведен такой же разбор и «Ритмов монгольского века» (1240–1353). Но что делать!

В черновиках у меня проработаны, как Вы знаете, «подъемы» и «прогибы» и всей дальнейшей русской истории, до ХІХ-го и даже ХХ-го века включительно (буквально пуды черновиков и выписок).

В рамках того периода, которым Вы сейчас занимаетесь, ярче всего выступает это чередование в пределах лет (приблизительно) 1538–1632.

Тут подбор признаков гораздо богаче, чем для периода 980–1240 и чем для «Ритмов монгольского века». Каждый «подъем» и каждая «депрессия» характеризуются здесь десяткамипризнаков.

Ритмика складывается здесь нижеследующим образом:

Отмечу буквально несколькочерт.

В основном начало Ранне-Ивановской депрессии – это смерть Елены Глинской. Типичны уже и обстоятельства, сопровождающие ее смерть. Политическое положение становится неустойчивым. Зодчий Петрок, учтя обстановку, сразу же бежит из Москвы на Запад (еще незадолго перед тем он сооружал монументальную стену Китай-города, частично – под Заиконоспасским монастырем и Печатным двором – и сейчас еще стоящую). С этим бегством сопоставьте, напр., 21-ый «депрессионный» признак периода 980–1240 (с.87 оттиска). Политическая неустойчивость остается в силе и дальше. Бывали моменты (около 1541 г.), когда новгородские «выведенцы» «творили вече» в Москве (ср. с.89 названного оттиска – о фактах с «демократической» тенденцией; ср. также с.112–114 и 131 «Ритмов монгольского века»; и т.д.). Налицо психологическая «шатость» (ср. с.141–142 «Ритмов»). Враги Руси весьма «действенно» на это реагируют. Возобновившиеся набеги казанских татар доходят до Костромы, до Устюга.

С 1543 г. постепенно начинается стабилизация («Макарьев предподъем» – по роли в эти годы митрополита Макария).

1547-ой год – блистательное начало «Царь-Иванова» подъема. Небывалые внешнеполитические победы (Казань, Астрахань). Широкий прозелитизм. Неисчислимы церковно-политические, военные, культурно-политические организационные мероприятия широчайшего масштаба, проведенные в 1550-х годах, – выражение «организационной идеи» Московского царства! В среднем и нижнем Поволжье делается огромное колонизационное дело (об этом признаке ср. с.72 «Подъема», с.112 «Ритмов» и т.д.). Завязываются новые торговые связи с Западом через Белое море (ср. с.69 «Подъема» и т.д.). Подобных признаков множество. Москва превращается в огромный, общерусского масштаба, организационный центр художественной деятельности. Художники-мастера вызываются в Москву чуть ли не из всех городов. Создается уникальный памятник русского зодчества – храм Покрова на рву (Василий Блаженный), Казанский Кремль, Свияжск и многое, многое другое. Поразительны иконописные памятники и лицевые рукописи этого десятилетия; и т.д. и т.п.

Около 1564 г. – резкая перемена обстановки. Введение опричнины указывает на появление «шатости», но и увеличивает ее. Развертывается трагедия митрополита Филиппа (Колычева) и огромного количества княжеских и боярских родов. Появляются несомненные признаки экономической разрухи (очень показательны показания Штадена). Но инерция «Царь-Иванова» подъема еще не исчерпана. Продолжаются внешнеполитические успехи. Продолжается и широкое строительство (напр., строительство в Вологде – тамошний Софийский собор и многое другое).

Разорение Новгорода в 1571 г. нужно считать переходом к ярко выраженному «прогибу». В Новгороде, безусловно, была «шатость», и даже большая. Но «шатость» сама по себе есть важный «депрессионный» признак. Разорение же Новгорода в том виде, как оно было проведено Иваном, – равнозначно огромной экономической и культурной катастрофе. Кирпично-каменное строительство останавливается почти на всем пространстве Руси. Военные успехи постепенно переходят в неудачи (уже в 1571 г. Девлет-Гирей зажег Москву). Победы Батория 1578–1581 гг. – чуть ли не наибольшее за столетия одоление Запада над Русью.

В эти же годы Штаден проектирует немецкое завоевание Руси с севера, – проект, типичнейший для эпохи русских «прогибов». В Крыму в это десятилетие лелеются подобные же планы.

Перелом намечается в 1581 г. Баторий остановлен под Псковом. Открыт новый путь для внешней торговли через Колу. Обрисовываются черты «ставки на сильных» – в условиях «нового века» (первый заповедный год). К этому моменту подлинно «сильными», в социальном смысле, нужно считать на Руси уже не бояр-вотчинников (заинтересованных скорее в сохранении свободы крестьянского перехода), но именно дворян. В этот же момент началось завоевание Сибири (на востоке Русского государства «высокая конъюнктура» продержалась чуть ли не через весь «Поздне-Иванов» прогиб: это хорошо прослеживается, напр., по истории Строгановых). Во всех делах начинает чувствоваться твердая рука Годунова. Около 1584 г. разворот в делах наступает необычайный. Не перечислить новых городов, в те годы заложенных; не исчерпать колонизационных мероприятий, тогда предпринятых; не обнять всех величественных храмов и стен, в те годы построенных (ср. Московский «Скородом», стены Соловецкого монастыря 1591 г. и многое, многое другое). И «царь-пушка», великолепный памятник русской техники и русского искусства, вылита мастером Чеховым в эти годы (1586). Многое отлично прослеживается по истории Новгородского Софийского дома, писанной Б.Д. Грековым: и разорение 1570-х годов и подъем 1580–1590-х годов (даже на митрополичьей мельнице в Новгороде ручной труд был заменен в эти годы конным приводом). А какие только новые торговые пути не прокладывались в эти десятилетия в Сибирь и в Сибири!

Нельзя не упомянуть здесь и введения патриаршества (1589)!

Оценивая вопрос по существу, приходится признать, что Борису было гораздо удобнее править именем Федора, чем своим собственным.

С воцарением Бориса немедленно же намечается «надлом в подъеме». Его удар по «партии Романовых» (1596) очень напоминает некоторые мероприятия Грозного, осуществленные «около 1564 г.». И там и здесь – «удар по сильным». Появляются признаки «шатости». Их кульминация – Лжедмитрий. Кризис усугубляется голодными годами. Возникают факты с «демократической» тенденцией («незаповедные» годы – 1601 и 1602). Но государство еще сильно. Организационная деятельность сохраняет размах незаурядный (основание Цареборисова в устье Оскола, Мангазеи и т.д.). Строительство в крупнейших размерах (Иван Великий в Кремле, великолепный «Борисов городок» близ Можайска 1603 г., здания приказов и т.д.) продолжается до начала 1605 г. Это сочетание признаков указывает на типичнейший «переходный период».

Мне кажется излишним говорить пред лицом крупнейшего русского историка современности о «депрессионных» признаках Смутного времени. Их не один, а многодесятков. Упомяну в качестве курьеза, что именно в это десятилетие (1605–1615) возрождаются, в новой форме, «завоевательные» планы Штадена – на этот раз в Англии: там «знатоки» русских дел планируют завоевание Руси для короля Якова – от Белого моря. Одним словом, депрессия со всеми онерами!

Нужно отметить, что на востоке Русского государства и на этот раз «подъемные» признаки не иссякали и в десятилетие 1605–1615: русские шли вперед, делали грандиозные открытия (напр., река Енисей), торговля в Сургуте на Оби шла весьма оживленно и т.д. Одним словом, там была своя местная высокая конъюнктура. Или иными словами: в период от «Царь-Иванова» по «Филаретов» подъем и дальше Русский Восток переживал, видимо, взлетне «конъюнктурного», но вековогопорядка.

Столь же излишне говорить мне перед Вашим лицом и о всей той восстановительной и строительной (в самом широком смысле) работе, которая развернулась на Руси после 1615 г. Патриарх Филарет «вступил в строй» несколько позже этого года. Но я, руководствуясь и Вашей оценкой его деятельности, считаю обоснованным и правильным назвать этот период «Филаретовым подъемом». Невольно вспоминаю при этом и «Филаретову пристройку» к Ивану Великому. «Ставка на сильных» охватывает в этот период не только дворян, но также – снова и в полной мере – бояр-вотчинников.

«Подъем» этот заканчивается неудачной войной 1632–1634 гг. и провалом похода под Смоленск.

Во всем этом поразительно то, что в пределах охваченных 94 лет сохраняется довольно-таки строгая ритмичность: три «подъема», каждый продолжительностью в 17 лет; три «прогиба», продолжительностью каждый в 10 лет; и два «переходных периода», длительностью каждый в 7 лет: 1564–1571, 1598–1605. В этих случаях названные «переходные периоды» можно считать «преддепрессиями».

Отмечу здесь еще то, что для периода 1564–1571 гг. (как и для первых лет XVII века) тоже есть известия о «страшном голоде». В закономерностях той эпохи голод являлся как «по заказу» – в определенном месте цикла.

В самом конце 1930-х годов я огласил в докладе под названием «Социально-экономические циклы раннего Московского царства» эту «схему периодизации» (в еще не вполне доработанном виде) на заседании Кондаковского семинария. Произошла живая дискуссия. Но схема эта отнюдьне была опровергнута.

Есть тут и другая сторона: все сказанное является примечательным (как мне кажется) примером своеобразной ритмической повторяемостисобытий.

И еще одно рассуждение «вообще»: много ужасов и в «подъемах», и в «депрессиях» (в каждом периоде – свои ужасы), «Мир во зле лежит», сказано еще в древности. Но бываюти улучшения – и опять-таки и при «подъемах» и при «депрессиях». Пожалуй, при «подъемах» больше шансов на улучшения, чем при «депрессиях». Вспоминаю «тишину», наступившую на Руси в «подъем Калиты» (1330-е).

Из письма от 17 сентября 1957 г.

...Познакомьтесь, пожалуйста, с моим новейшим письмом Георгию Владимировичу. На конкретном материале русской истории 1452–1538 гг. письмо это ставит общий вопрос о наличии в историческом движении вековых подъемов. Я думаю, что и Вы найдете примеры таких подъемов из области специальной Вашей осведомленности.

Я очень хотел бы узнать Ваши соображения по этому поводу.

Георгий Вл. шлет Вам свой сердечный привет. Он очень рад, что Вам пригодились его соображения о «пегой» орде...

Приложение к письму от 17 сентября 1957 г.

ПНС – Георгию Владимировичу

Текущая работа ради заработка не дает мне, к сожалению, возможности ответить на Ваш вопрос относительно моих взглядов о характере на Руси столетия 1452–1538 с той подробностью, как я хотел бы этого.Я занимался этим столетием со всей подробностью и, как мне кажется, определил его основной характер.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что этому столетию предшествует на Руси довольно глубокая депрессия 1440-х годов. Для этого периода налицо десятки«депрессионных» признаков. Тут и большое междоусобие, и «нашествие иноплеменников», и признаки экономического разорения, и многое другое.

И из «Начертания» (1927) и из нынешней Вашей периодизации вижу, что годы 1452–1453 (основание Касимовского царства, смерть Дмитрия Шемяки, не без участия Стефана Бородатого) Вы считаете уже началом новой эпохи, и я с Вами в этом совершенно согласен.

И вот тут-то развертывается явление, которое не часто встречается в истории: почти на столетие (1452–1533) в Московской Руси как бы «отменено» волнообразное движение истории. Наступает вековой подъемМосковской Руси – почти без «прогибов» на протяжениивосьми с лишним десятилетий. Таким порядком и были, собственно говоря, созданы предпосылки для возникновения Московского царства, как крупнейшего явления русской и мировой истории, а затем возникло и оно само.

На основе одиннадцатилетнего выстраданного опыта я полагаю, что если не будет больших войн (а я всей душой хочу мира!), то ранняя социалистическая эпоха на Руси будет (а отчасти уже есть) таким же вековымподъемом.

Более или менее все это столетие 1452–1538 есть столетие постепенного укрепления центральной государственной власти – как бы мы ни определяли в данном случае ее природу: собирание в одно всех «великих княжений» (Тверь, Рязань, усмирение Новгорода, освоение Пскова), активная и удачная внешняя политика как в отношении Запада (верхнеокские княжества, Чернигово-Северская Русь, Смоленск), так и Востока и Юга, фактическая отмена боярского «отъезда» (Иван III), устранение боярского своеволья (Василий III) и т.д.

Правда, и Новгородские вечевые порядки, и боярское своеволие взяли потом кратковременный «реванш» в конце 1530-х – начале 1540-х годов, о чем мы с Вами уже переписывались. Но такова ритмика истории. Каждая «акция» вызывает в ней, в той или иной форме, «реакцию». Это мы видим и в современности – собственными глазами!

Как грандиозно зодческое и строительное наследие столетия 1452–1538! Ведь, по сути дела, все основанное, и ныне существующее, зодческое ядро Москвы восходит к этому столетию: основа Кремлевских стен, все основные Кремлевские соборы (вместе с церковью Ризоположения), основа Ивана Великого, Грановитая палата и т.д. А сколь многое в зодческом наследии этого столетия было, но утрачено: основная застройка Чудова и Вознесенского монастырей, важнейшие части стены Китай-города (эпоха Елены Глинской) и многое другое.

В это столетие создано пребывающее и ныне зодческое зерно Ростова-Великого: существующее оформление Успенского собора, приданное ему около 1473 г. Вассианом Рыло. Я считаю этот собор прообразом возникшего несколько позже «фиоравантиевского» Успенского собора в Московском Кремле. То же относится к Суздалю (оформление Рождественского собора 1529 г., Покровский м-рь и т.д.), к Старице и к ряду других древнерусских городов.

А какой размах получило в это столетие русское строительство укреплений – во всех случаях – не «феодальных» (как на Западе; феодальными замками и здесь в Чехословакии хоть пруд пруди!), а общегородских, общенародных! О Москве уже сказано. В 1508–1511 гг. был выстроен Нижегородский Кремль, в 1514–21 гг. – Тульский, в 1525–31 гг. – Коломенский, в том же, 1531-м, году было закончено строительство Зарайского Кремля и т.д. Еще Иван III произвел коренную реконструкцию укреплений русского Северо-Запада. Около 1490 г. было начато строительство монументального Ивангорода против Нарвы. Совершенно новый вид был придан укреплениям Новгородского Кремля, Старой Ладоги, Копорья. Путем трех– и четырехкратного увеличения толщины стен и других приемов они впервые были сделаны неуязвимыми для артиллерии. Реконструкция Псковских укреплений была начата уже в 1511 г.; и т.д. и т.п. В конце 1470-х гг. в Москве была устроена «пушечная изба», очень важный факт в истории русской промышленности. Почти вся дальнейшая история Пушечного двора в течение названных десятилетий была историей непрерывных – иногда весьма значительных (литье медных пушек без швов с раструбом в дульной части) – технических успехов. Для 1460-х годов замечательную картину расширения тогдашней русской солянойпромышленности дает материал грамот.

Перечислять ли те великие создания живописи (Дионисий, Феодосии), те величественные летописные своды, которые возникли в период 1452–1538 гг.? Расцветные признаки этого «векового подъема» бесчисленны. В нем создавалось нанововеликое русское государство и великая русская культура (конечно, на основе уже существовавших традиций).

Не случайно в пределах этого «векового подъема» появилось и замечательное учение инока Филофея о Москве как «третьем Риме».

Отмечу вскользь, что тогда же были заложены основы позднейшего освоения Сибири: поход 1483 г. на нижний Иртыш, пересечение Урала в 1499 г. ратью кн. Курбского. А освоение Сибири я считаю для современности чуть ли не первоосновойрусской мощи, ставящей Русь вообще вне кругавсех прочих держав мира.

О «прогибах» только одно замечание. Тот «кризис мужества», который охватил Ивана в 1480 г. (и который с такою силой обличили наши иерархи), был, по-видимому, не только кризисом мужества. Около 1480 г. замечается заминка в целом ряде политических, экономических и культурных вопросов. Но вскоре эта заминка прошла. Возможно, что такую же заминку удастся установить и для какого-либо момента правления Василия III. В моих записях были на это указания.

Но в общем формула «векового подъема» – этого редкого явления истории – безусловно применима к десятилетиям 1452–1538 гг. ...

Лев Николаевич отозвался в письме по поводу предложенной мною схемы «взлетов» и «прогибов» на Руси в годы 1538–1632 г. Он находит, что эмпирически найденные мною хронологические величины подъемов и прогибов «слишком неточны». Он пишет: «Тут вступает в силу как поправочный коэффициент неучтенная инерция творческого процесса, которой нет при прогибах, ибо там не энергия толчка, а недостаток ее. Напр., строительство, начатое в период подъема, заканчивается по инерции в начале прогиба, так что если брать этот признак без поправки, то границы подъема и прогиба сместятся, дав неверную картину соотношения. Следовательно, прогиб начинается раньше, чем появляются его признаки. Зато подъем начинается одновременно с появлением его признаков, ибо у пустоты нет инерции».

Мне кажется, что в этих мыслях Л. Н-ча много правильного.

Так вот я думаю, что подъем Елены Глинской (1533–1538) был подъемом «по инерции».

Перехожу к вопросу о «Филаретовом подъеме» 1615–1632 гг. Я согласен с Вами в том, что это не был подъем в точном смысле слова, т.е. подъем, значительно превышающий гребень предыдущего взлета; это было именно «восстановление разрушенного», как Вы о том пишете. Я предлагаю для этих случаев (а их в истории немало) особый термин: «восстановительный подъем». Мне кажется, что термин этот передает существо дела.

Я сам на собственных боках перечувствовал «восстановительный подъем» 1945-го и следующих лет – когда восстанавливалось разрушенное немецко-фашистскими захватчиками (как после Смутного времени восстанавливалось разрушенное польскими захватчиками).

Я считаю, что на этот раз безусловный и яркий новый подъем начался этак с 1953–54 гг. В этом отношении нужно уделить всяческое внимание распашке целинных земель. Она действительно вывела сельское хозяйство нашего Отечества (и в особенности таких его частей, как Казахстан) за пределы всего, что было достигнуто в прошлом. Потому-то и я лично посвятил ей две статьи.

Вы совершенно правы: настоящий новый подъем начался в XVII веке на Руси в после-Филаретовский период.

Таким образом я предлагаю различать «восстановительный» подъем и подъем «новый». Под подъемом нужно нормально подразумевать