Страница:

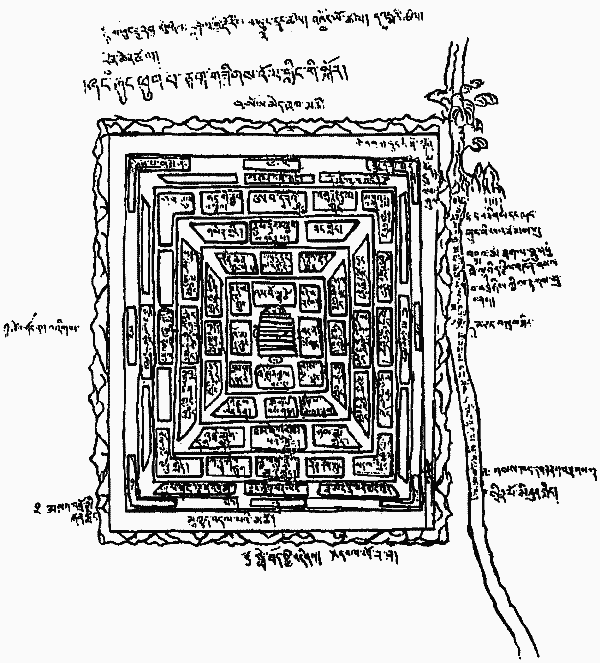

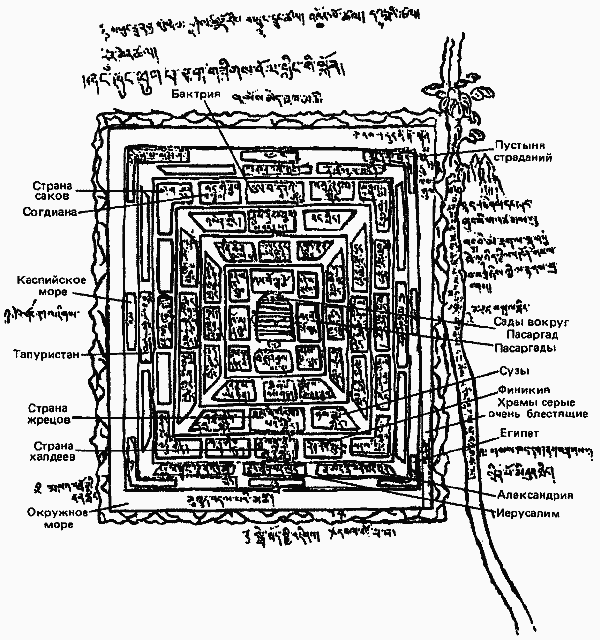

На этой карте нам непривычно буквально все: расположение стран света, отсутствие масштаба, обобщенность контуров и топонимика. Однако именно благодаря последней удалось расшифровать и перевести географические названия и перенести их на привычную нам географическую карту Ближнего Востока, установив эпоху, на тибетской карте отраженную.

В центре карты находится город или, может быть, дворец, замок, словом, населенный пункт под названием Бар-по-со-ргйад. Это одна из столиц Персидской монархии -Пасаргады ( греч),или Парсогард ( перс).Этот город в 550 г. до н.э. стал резиденцией двух первых царей Персии – Кира Великого и Камбиза. Дарий перенес свой престол в Персеполь, основанный в 522 г. до н.э. На нашей карте Пасаргады – исходная точка для локализации. К западу от него помечена страна Хос, совпадающая по фонетике и географическому местоположению с эламским городом Сузы (Шушун). Это название дожило до нашего времени в топониме Хузистан. К западу от Сузианы был расположен Вавилон, и он действительно помечен на нашей карте, равно как и «Страна Гья-лаг-од-ма», что расшифровывается как страна халдеев (Гья-лаг-од // кал-ду // халдеи). В VII в. до н.э. халдеи, овладев Вавилоном, соперничали сначала с Ассирией и Мидией, а затем с Персией. Западнее помещались страна Пун, т.е. Финикия, и город Ланлин, который мы интерпретируем как Иерусалим. Из традиционной тибетской литературы известно, что это был главный город Палестины (Му-ле-стонг // Пелестем) [280, с.21].

Перечисленные отождествления еще не позволяют уточнить хронологию составления карты, так как они были известны в течение всего первого тысячелетия до нашей эры. Однако следующий пункт, город Несендры в «Стране демонов, крадущих людей», где имеются гробницы-храмы, «серые, сияющие», – это Египет и его столица Александрия, построенная в 331 г. до н.э. Следовательно, наша карта была составлена в эллинистическую эпоху, хотя наверняка не эллинами. Установив это, мы легко интерпретируем несколько названий на восточной части карты. На восток от Пасаргад лежит страна Абадара, хорошо известная нам как Бактрия, расположенная в современном Северном Афганистане. На юго-восток от Бактрии показана «Черная долина страданий», т.е. пустыня Белуджистана. Дальше к югу помечено море, т.е. в данном случае это будет Аравийский и Персидский заливы, по которым проплыл флот Александра.

Итак, знания составителя карты в основной части совпадают с кругом географических сведений, ставших доступными эллинской науке после похода Александра Македонского. В этой связи наше внимание привлекает страна с удивительным названием – «Ходящие по небу крадут людей». Расположенная между Белуджистаном и Бактрией, она может быть интерпретирована как Греко-Бактрийское царство, где колонисты-греки, базируясь на горные крепости, широко практиковали грабительские набеги на Индию и Иран и работорговлю. Это подтверждается еще и тем, что так же названа страна на крайнем северо-западе на берегу моря, т.е. Иония. Именно это название и закрепилось за греками в персидском и индийском языках (юнан, явана // ионяне).

Северная часть карты тоже в какой-то мере поддается расшифровке. Несомненно, что страна, названная «Свирепый род Мед», – это Мидия, по-персидски Мад. Несколько больше, чем полагалось бы, сдвинута на запад страна Ге-рга-йон-тан, очевидно, Гиркания. Но зато вполне на своем месте к северу от Бактрии обозначена «Страна Сак». Это дает уже возможность установить верхнюю дату. Между 154 и 114 гг. до н.э. саки прорвались через парфянские заградительные линии и захватили область в Восточном Иране, до сих пор сохранившую их название – Сакастана (Сеистан). На нашей карте они помечены еще на своей прародине в южном Семиречье.

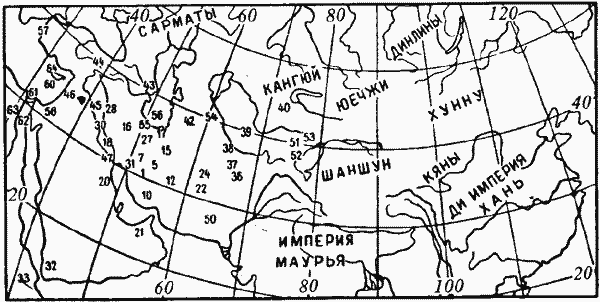

Итак, карта отражает период III – II в. до н.э. и, что особенно примечательно, не содержит никаких следов римского проникновения на восток. Этого не могло бы быть, если бы материалы, полученные тибетским географом, датировались хотя бы I в. до н.э., так как в 63 г. до н.э. легионы Помпея оккупировали Сирию и Палестину, а затем армия Красса в 54–53 гг. до н.э. вторглась в Месопотамию. Вместе с тем знакомство с римлянами подразумевало бы осведомленность восточных географов о существовании стран на западной окраине Средиземного моря. Поскольку ничего этого нет, датировка III – II вв. до н.э. является единственно возможной.

Но откуда могли получить тибетские географы столь специфическую информацию? Несомненно, не от греков, у которых были совершенно иные и менее точные сведения о географии Среднего Востока, хотя они гораздо лучше знали Передний Восток. По-видимому, информаторами тибетцев были персидские ученые раннепарфянской эпохи, сочинения которых в подлинниках не дошли до нашего времени. Об этом говорит ареал, представленный на нашей карте; помещение центра ойкумены в Пасаргадах, городе, тогда уже сильно разрушенном, но продолжавшем оставаться священным местом для ревнителей древних традиций Ирана, и вместе с тем отсутствие сведений об Элладе и Индии – странах, не входивших в Ахеменидскую монархию. Кроме того, в пользу нашей датировки имеется и прямое указание тибетского источника на то, что в древности географические познания вместе с религиозными были заимствованы из Ирана, откуда они попали в северо-западные районы Тибета, в так называемую страну Шаншун [280, с.1127–1138, 1167]. Поэтому мы имеем право назвать данную картографическую традицию ирано-тибетской.

Для историка Азии этот вывод является парадоксом, потому что заселение долины Брахмапутры предками современных тибетцев произошло в первые века нашей эры, т.е. после составления исследуемой карты. Очевидно, как это утверждает и тибетская традиция, посредником между эпохами и народами была страна Шаншун (в северозападном Тибете). Об этом народе мы знаем очень мало, но только его этно-культурные связи объясняют нам особенности дальневосточной картографической традиции, сохраненной в тибетских источниках.

П. Перейдем к общему анализу карты, сделав несколько необходимых замечаний. К данной статье приложена фотокопия с оригинала тибетской карты, а также для удобства читателей ее копия, в которой каждое тибетское название нами заменено на определенный порядковый номер, под которым оно будет дано ниже (рис. 1, 3). На первом месте мы даем тибетские названия в транслитерации, в которой каждой тибетской букве соответствует латинская. При этом сочетания zh(Ш) и sh(Ш) соответствуют разным тибетским буквам, а n —соответствует русскому нь.Запятая перед тибетским словом имеет вспомогательное значение и на чтение не влияет. В древнем тибетском слова писались почти так, как они произносились. Поэтому наша транслитерация почти совпадает с транскрипцией, т.е. до некоторой степени передает и древнее произношение. Тибетская система передачи иностранных названий и имен весьма сложна, и о всех тонкостях этого дела мы говорить не будем. Особо тяжелый случай, когда тибетцы переводят на тибетский язык непереводимое иностранное название. Кроме того, в тибетском языке строго ограниченное количество определенных слогов, поэтому передача иностранных названий с непривычными для тибетцев сочетаниями звуков, с нашей точки зрения, будет весьма приблизительной.

Затем надо обязательно помнить, что для тибетцев, как и для средневековых арабов, география была не только наукой практической, но и теоретической. Древние устарелые сведения о мире спокойно уживались с новейшими. В тибетских географиях даже XIX в. можно найти не только Соединенные Штаты, Францию и другие современные страны, но также и страну Шамбала, народы Гог и Магог, причем последние, конечно, мыслятся как реально существующие. Поэтому исторических карт в нашем смысле, т.е. иллюстрирующих положение в строго определенную эпоху, в Тибете нет, а есть только закодированная информация. Это и является для нас датирующим признаком для terminus post quern (верхней даты), потому что сведения, полученные тибетской наукой после составления карты, на нее не попадают. Прокомментируем отмеченные на карте названия.

1. Bar-po-so-brgyad – Пасаргады. Достоверное описание этого города было сделано спутниками Александра Македонского, вступившего в древнюю персидскую столицу без боя. Историк Аристобул сообщает, что там располагалась гробница Кира Великого, представлявшая небольшую башню, скрытую в густой чаще деревьев; внизу башня была массивной, а наверху под крышей находился склеп с очень узким входом [242, с.677]. Страбон приводит еще два различающихся описания этой гробницы, к его времени разрушенной. Историк Онексерит, сопровождавший Александра в походе, утверждает, что башня была десятиэтажной, а Арист Саламинский, писатель более поздний, указывает, что она была большой и только двухэтажной [242, с.678]. Эти противоречия устраняются с помощью нашей карты. В центре ее изображена именно эта гробница, и видно, что в ней было десять этажей, которые отчетливо показаны чертежником. Кроме того, тибетская надпись выше заглавия является легендой именно к этой детали карты. Там перечислены следующие достопримечательности гробницы: 1) гора свастики, девятиэтажная [133]; 2) хрустальные столбы с надписями [134]; 3) сад свастики; 4) сад колеса, или круглый; 5) лотосовый сад [135], видимо, с прудом и водяными цветами; 6) драгоценный сад. Совпадение тибетского чертежа с эллинскими описаниями снимает возможное сомнение в древности и достоверности карты, а также в правильности нашего отождествления исходной точки исследования.

2. Bde-ba-rang-grub – место, расположенное немного восточнее Пасаргад. По-видимому, это смысловой перевод: «блаженство (покой) само создается», хотя первый слог совпадает с персидским словом «даб» – «пышность, великолепие». Очевидно, показаны дачные места персидских царей, память о которых еще хранилась во время македонского и парфянского господства.

3. Sham-po-lha-rtse – слово «шампо» значит «сириец», поэтому возможный перевод этого названия «сирийская небесная (божественная) вершина». Очевидно, это святилище сирийских божеств для сирийцев, обслуживавших царский двор, а может быть, поселившихся в Иране при первых Селевкидах.

4. Bde-ba-rang-grub (см. 2).

5. Kho-ma-ne-chung – Карамания, которая, согласно Страбону, «...обширная область и во внутренней части страны простирается между Гедросией и Персидой, отклоняясь, впрочем, дальше Гедросии на север» [242, с.674]. Это последнее обстоятельство отмечено на тибетской карте, что делает ее более точной, нежели современные исторические атласы, в которых Карамания помещена прямо на восток от Персиды. Впрочем, на карте походов Александра, приложенной к прекрасному переводу Арриана «Походы Александра», выполненного М.Е. Сергеенко [8], показан город Кармана с той же локализацией, что и на нашей карте.

6. Rnam-dag-dkar-po – ?

7. 'Khri-smon-rgyal-bshad. Судя по локализации и слову «царский», это развалины Персеполя, разрушенного Александром из мести за сожжение Афин Ксерксом. Персидское название города не сохранилось, а описание его развалин см. у В. Бартольда [15, с.103], локализовавшего Персеполь в окрестностях современного Истахра, вблизи от гробниц персидских царей, ныне называемых Накш-и-Рустем.

8. Thags(?)-me-ja-'nyung – ?

9. Chad-med-byang-chub. Можно перевести как «Непрерывная чистота».

10. 'Dul-khrims-gling в переводе «Страна законов, которые управляют», т.е. Персида, откуда велось управление империей Ахеменидов, а законы персидской монархии были переняты парфянами.

11. Dga-ldan-gling – «Страна, обладающая радостью», или «Райская страна».

12. Gyung-drung-bkod-gling («Страна, в которой упорядочивают свастику (символ солнца)»). По-видимому, одно из главных святилищ Митры, древнего иранского божества Солнца, культ которого проник в Тибет под названием «религия бон».

13. Rin-chen-spungs-pa – страна «Драгоценный Пун».

14. Rin-chen-'gram-gling – «Страна Драгоценный берег».

15. Gnod-sbyin-nor-gling – «Богатая скотом страна демонов-вредителей». Вероятнее всего, что это не название, а характеристика страны Парфии, расположенной севернее Карамании. «Вредными демонами» иранцы называли народы Турана (скотоводческие племена), в том числе и парфян.

16. Chad-med-byams-gling – западная окраина Мидии (см. 27).

Здесь необходимо отметить, что тибетский географ некоторые крупные страны отмечает на карте по нескольку раз. Смысл этого в том, что один раз отмечается столица, другой территория, занятая народом, третий – покоренные и присоединенные области. Этим объясняются некоторые как бы смещения топонимов, но это же позволяет уяснить характер сведений, попавших в Тибет, и время составления карты, Мидия, как культурнейшая из областей Ирана, сохраняла свое значение и после потери самостоятельности в 550 г. до н.э., находясь в составе Ахеменидской, Селевкидской и Парфянской монархий. Поэтому она попала на тибетскую карту.

17. Dge-rgyas-yon-tan – Гиркания, одна из провинций древнего Ирана.

18. Mi-gYo-bsam-gtan. Возможно, греческий вариант названия Двуречья, т.е. Месопотамии, поскольку далее, к западу, расположены «Страна халдеев» (см. 45) и «Страна, в которой собраны жрецы», т.е. Вавилон (см. 30).

19. Sbyin-pa-mthar-rgyas – ?

20. Bdud-'dus-gling – «Страна, в которой собрались демоны». Видимо, бедуины, которых, как кочевников, зороастрийцы считали исчадием Аримана.

21. Rjes-rigs-bkod-pa'i-zhing – «Земля, упорядоченная княжеским родом», т.е. арабские земли Бахрейна – оазисы, подвластные Парфянскому царству [192, с.320].

22. Drang-srong-'gro-'dul – Дрангиана покоренная. Дранги – иранский народ, живший по нижнему течению Гильменда. Название это встречается только после походов Александра, первоначальная форма их имени была «заранги». Александр отдал их область в управление Арсаму, сатрапу Арии, но после восстания в Согдиане сменил его [8, с.370]. Вот еще один датирующий момент.

23. Zang-gling – «Медная страна». Соблазнительно сопоставить название с древними рудниками, но это опасно, так как возможны филологические реминисценции и метафорические обороты, свойственные ассоциативной системе древнего тибетца.

24. Rgyal-rigs-rgyal-sa'dzin – «Царский род поддерживает (или „укрепляет“) трон». В парфянскую эпоху на восточной окраине царства находился наследственный удел рода Суренов, второго по значению в Парфии. Глава этого рода при церемонии коронации возлагал тиару на голову Аршакида, вступавшего на престол. Локализация удела Суренов на тибетской карте совпадает с известной нам.

25. Gser-gling – «Золотая страна» (см. 23).

26. Gtsug-rje-rgyal-gling – ?!

27. Med-rigs-gdol-pa'i-gling – «Страна свирепого племени (племен) мед», т.е. Мидия. В середине VI в. до н.э. была разгромлена персами и включена в состав Персидской державы на правах провинции.

28. Stobs-chen-gyad-dling – «Страна могучих богатырей». Судя по названию и своему местоположению, это может быть только Ассирия. Хотя это государство погибло в конце VII в., но название продолжало существовать еще несколько столетий спустя, как «Осроена», царство на границе Сирии и Месопотамии [188, с.9], а народ дожил до нашего времени. Однако любопытно, что тибетский географ отметил не наличие небольшого в его время племени, а историческую традицию – славу ассирийских царей. Это можно трактовать как элемент особого отношения к времени – неисчезаемости существовавшего (см. вводную часть этого раздела).

29. 'Bri-mig-dgu-skor – ?

30. Bram-ze-'dus-pa'i-gling – «Страна, в которой собраны жрецы». Одно из тибетских названий г. Вавилона, для которого было характерно обилие религиозных культов. На карте рядом (№ 45) дается название самой страны, а именно «Страна халдеев». Халдеи – кочевое арабское племя, покорившее Месопотамию в VII в. до н.э.

31. Hos-mo – страна Хос или Сузы. Первоначально – столица древнего государства Элам, а впоследствии один из главных городов Ахеменидского Ирана.

32. Муа ngan-med-pa'i-gling – «Страна, в которой нет страданий», т.е. «Счастливая Аравия» – древнее название Йемена.

33. Rgyal-bran-khri-'od – судя по местоположению – Эфиопия.

34. Khi-thang-byams – ?

35. Smra-mi-grong-bdun – возможный вариант перевода: «Семь поселений Мрами»?!

36. Mkha'-'gro-mi-rkun-gling – «Страна, в которой (люди, сильные как) боги, крадут людей». Греко-Бактрийское государство, о котором выше уже говорилось.

37. 'Gro-'dul-gling – «Страна, покоряющая ходящих (т.е. людей)», то же Греко-Бактрийское царство, весьма агрессивное.

38. A-ba-dva-ra'i-gling – Бактрия, одна из провинций Древнего Ирана.

39. Seng-ge-rgyab-bsnol – Согдиана, одна из провинций Древнего Ирана.

40. Shag-yul – «Страна сак» (саков).

41. (Название на тибетской карте пропущено.)

42. 'О(d)-ma-'byams-skya'i-yul – По локализации и звучанию может быть понято как «Maha-saka-ta» – «Великие саки», название одного из сакских объединений, которое греки называли «массагеты» [242, с.483, 485]. Из многочисленных гипотез по поводу слова «массагеты» наиболее убедительно мнение К.В. Тревер, принятое нами [249, с.46]. Подлинное звучание слова в иранском произношении не установлено. Здесь география корректирует филологию.

43. Snang-ldan-'bum-gling – судя по местоположению, Албания кавказская, современный Азербайджан и южный Дагестан.

44. Ka-ha-ta-shel-shug – первая половина этого названия указывает на Малую Азию, ее восточную окраину, так как «ка-ха-та» соотносимо с хатти (восходит к названию хетты). Вторая половина названия представляет собой транскрипцию неизвестного для нас слова.

45. Rgya-lag-o'(d)-ma'i-gling – «Страна халдеев», т.е. Вавилония; подразумевается территория царства халдейских царей.

46. Rin-chen-spungs-pa – «Драгоценный Пун». Как по своему происхождению, так и по названию, несомненно, Финикия.

47. Lhun-grab-gdal-gling – ?

48. Sha-za-gling-grong – «Поселения страны, едящих (человеческое) мясо». Этот странный обычай, необъяснимый из древних источников, поясняется за счет поздних, но восходящих к глубокой древности. Францисканский монах Одорико Порденоне, совершивший в 1318–1330 гг. путешествие на Восток, привез массу рассказов, большая часть которых оказалась вымыслом его осведомителей. В числе прочего он рассказывает о людоедстве на Никобарских и Адаманских островах [235, с.186–188]. По мнению комментатора Я.М. Света, Одорико на Никобарских островах не бывал [249, с.194], но тогда, значит, что он получил сведения о людоедах в Индии, оттуда же, откуда и составитель нашей карты на полторы тысячи лет раньше. По представлениям индусов, рассказы которых воспроизводит Одорико, Никобарские и Адаманские архипелаги были одним большим островом, что и отражено на нашей карте.

49. Ma-thang-bsgral-gling – транскрипция местного названия. Судя по местоположению в южной части Мирового океана, южнее Никобарских островов, и по фонеме – это Мадагаскар. Название «Мадагаскар», непонятное самим его обитателям, впервые воспроизведено у Марко Поло [162, с.202], а первое описание этого острова в европейской географии находится в «Перипле Эритрейского моря» [289, с.9], т.е. позже, нежели время нашей карты, и без названия. Следовательно, это древнемальгашское слово попало в Тибет через Индию. Мальгаши заселили Мадагаскар около III в. до н.э. из Индонезии [274]и при этом попали в поле зрения индусов, уже освоивших навигацию в Индийском океане. Итак, у тибетского картографа, наряду с иранским, был индийский источник и, значит, изучаемая карта не плагиат, а творческая работа, отражающая уровень знания географии в Тибете II в. до н.э.

50. Mya-ngan-thang-nag – «Черная долина страданий». По своему местоположению соответствует Белуджистану, древней Гедоросии, где чуть было не погибла армия Александра Македонского.

51. Ne-khri-'bum-thang – плоскогорье (плато) «Некхри-бум».

52. Gcan-zan-'khro-gling – «Страна свирепых, диких зверей».

53. Sos-med-khrag – название озера.

Все три названия расположены рядом и характеризуют Памир и Западный Тянь-Шань. Удобнее интерпретировать все три топонима вместе, так как они составляют одну систему. Плато Некхрибум – плоскогорье Восточного Памира; севернее лежит озеро, (mtsho) – несомненно, Иссык-Куль. Вся область названа страной свирепых зверей; но на Памире самый опасный зверь – медведь, которого, как доказал Э.М. Мурзаев, центральноазиатские народы называли «снежным человеком» [195, с.95–99] и, подобно народам Сибири, приписывали ему сознание даже выше, чем у человека. Впрочем, его человеком не считали, как видно из топонима № 52, и во II в. до н.э. путаницы из-за буквального перевода метафоры не возникло.

54. Dreg-so-pa-mas-shang, ср. перс. "per // риг – песок, щебень, и «ригстан» – песчаная пустыня; Каракумы! Не так ли?

55. 'Dar-ba-ru-steng-grong-khyer – «Поселения верхних тапуров». Племя тапуров занимало район в северной части Ирана, вдоль южного побережья Каспийского моря. Примерно с VII в. н.э. этот район стал называться Табаристаном.

56. Tshershod-rab-'jigs – «Бури очень страшные». Поскольку упомянутые выше тапуры жили именно на побережье этого моря, то это, несомненно, Каспийское море.

57. Mkha'-'gro-mi-rkun-gling – «Страна богов, ворующих людей» – Иония. Об Элладе тибетцы не знали ничего, кругозор их был строго ограничен рубежами Ахеменидской монархии.

58. Grong-khyer-lang-ling – Иерусалим.

59. Sme-khrod-skyi-'jigs – Южная Палестина, или Синай.

60. Mu-khyud-bdal-pa'i-mtsho – «Окружное вытянутое море», т.е. Мировой океан, окружающий землю. В данном месте Средиземноморье.

61. Ne-seng-dra-ba'i-grong-khyer – «Город Несендры», т.е. Александрополис, или Александрия.

62. Srin-po-mi-rkun-gling – «Страна демонов, крадущих людей». Как уже выше говорилось, Египет.

63. Gsas-khang-dkar-nag-bkra-gsal – «Храмы-гробницы серые, сияющие», т.е. египетские пирамиды.

64. Dbal-so-ra-ba – по своему положению о. Кипр, на что указывают первые два слога, сопоставимые с Алиша (древнее самоназвание Кипра, согласно Амарнскому архиву Аменхотепа III или Аменхотепа IV) [143, с.21].

Проанализированная нами карта не является единственной. Недавно в Англии опубликован другой вариант карты [328, рис. XXII], но, судя по топонимам, составлявшийся несколько позднее и независимо от первого варианта. На второй тибетской карте не обозначены следующие страны, которые есть на первой: «Страна демонов, крадущих людей», т.е. Египет, и Пун, т.е. Финикия. Вместо них в Передней Азии к «Стране халдеев» (Вавилония) непосредственно примыкает Гьялмо-Кхром, т.е. «Царица-Рим» (в латинском языке Рим женского рода). На северо-востоке знакомая нам «Страна сак» на этой карте названа «Страной сильных саков». Мы не ошибемся, предположив, что это отражает консолидацию саков и юечжи и образование Кушанского царства при Кадфизе I в I в. н.э. Таким образом, мы видим, что две тысячи лет тому назад в Средней и Центральной Азии существовала неплохо развитая географическая наука и составлялись карты, по точности и охвату значительно превосходившие греко-римские. Но отмеченные нами «четырехугольные карты» не исчерпывают древнетибетского картографического материала. Параллельно ирано-тибетской традиции существовала индо-тибетская, ставившая себе иные цели и располагавшая другим кругом знаний.

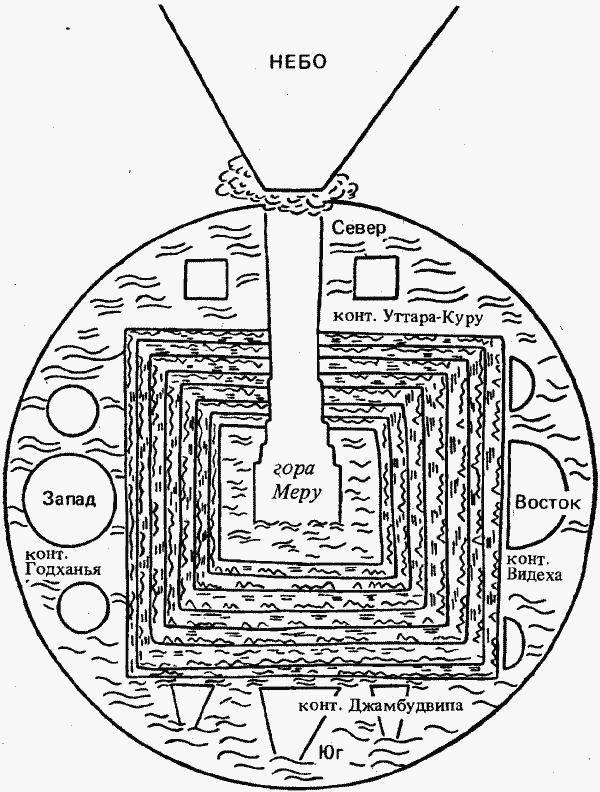

III. В отличие от ирано-тибетской индо-тибетская географическая традиция ставит задачи не страноведческие, а космологические. На публикуемой карте (рис. 5) мы видим весьма четкую систему представлений о строении Земли. На индо-тибетской карте земная суша изображена в виде четырехугольника хребтов, окружающих гору Меру (Сумеру), центр мира и путь на небо. Несмотря на условность интерпретации, здесь легко угадать орфографическую систему Южного Тибета, т.е. долину р. Цанпо (Брахмапутры), окруженную с юга Гималаями, с севера Трансгималаями, с запада Каракорумом и с востока хребтами страны Кам, где в одном из ущелий прорывается Брахмапутра. Здесь мы видим наивное стремление, свойственное многим народам, поместить свою страну в центре мира. На карте гора Меру окружена водой глубины неизмеримой и поднимается в область богов. Естественно, что считать эту гору реальной нельзя. Это космический образ объединения нашего мира с потусторонним. Поэтому мы можем оставить без внимания эту мистическую деталь, тем более что она не препятствует интерпретации реальной части карты, изображающей поверхность Земли.

На данной карте эта поверхность имеет вид четырех континентов, расположенных в Мировом океане по странам света. С юга мы видим три треугольника, которые по своим очертаниям, естественно весьма обобщенным, напоминают Индию, Аравию и Индокитай. Центральный и самый большой из этих трех называется контитент Джамбудвипа, а остальные два – континентами-спутниками. Первоначально под Джамбудвипой индийцы имели в виду только Индию, а потом Индию с прилегающими к ней странами [334, с.80]. Потом, в связи с утратой доверия к древним традиционным сведениям, индийцы стали считать только континент Джамбудвипа реально существующим. Под ним стал пониматься весь мир, тогда как все остальные три континента с континентами-спутниками стали считаться мифическими. Так было проще и избавляло от необходимости заниматься исторической критикой.

Восточный континент Видеха со своими континентами-спутниками изображен в виде трех полуокружностей, прямой стороной обращенных к западу. Если допустить, что древние индийцы форсировали Тихий океан и делали это трижды, то именно такой и должна была представляться им Америка, обращенная к Тихому океану. Она неминуемо представлялась бы в виде прямой линии, с высокими горами, за которыми расположены населенные страны. Жители этого континента охарактеризованы в тибетских источниках как высокорослые, с головами, сильно сплюснутыми сзади, и резко выступающими вперед лицами, со спокойным и мягким характером и прекрасным поведением, т.е. гостеприимными [339, с.80]. Не странно ли, что аналогичным образом охарактеризовали американских индейцев спутники Колумба.