Страница:

— Нет более “узкого круга”, — говорю я. — Если что-нибудь происходит в Гренландии, оно оказывается связанным с чем-то другим в Сингапуре.

Он печально смотрит на меня, ничего не понимая.

— Вы пришли не для того, чтобы встретиться со мной, — говорит он. — Вы пришла из-за этого.

— Я не заслуживаю того, чтобы со мной знакомиться ближе, — говорю я, не кривя душой.

— Она была похожа на вас. Таинственная. Ее тоже нельзя было представить себе работающей в кабинете. Я так и не понял, почему она вдруг стала секретарем в Сингапуре. Это ведь другое министерство.

Я еду на поезде до станции Люнгбю, а оттуда на автобусе. В каком-то смысле все так же, как и когда-то в 17 лет. Кажется, что отчаяние полностью парализует тебя, но нет — этого не происходит, оно концентрируется в темной точке где-то внутри тебя, заставляя остальную систему функционировать, заставляя тебя делать конкретные дела, которые, может быть, и не так уж важны, но которые держат тебя в тонусе, гарантируя, что ты все-таки каким-то образом живешь.

Между зданиями лежит снег толщиной в метр, расчищены только узкие дорожки.

Центр эволюционных исследований еще не полностью оборудован. В приемной установлена конторская стойка, но она закрыта сверху, потому что красят потолок. Я объясняю, что именно я разыскиваю. Одна из женщин спрашивает, заказано ли у меня компьютерное время. Я отвечаю, что нет. Она качает головой, библиотека еще не открыта, а архив находится в UNIC — Датском вычислительном центре науки и образования, компьютерной сети высших учебных заведений, закрытой для внешнего пользования.

Какое-то время я брожу между зданиями. Когда я училась в университете, я несколько раз бывала в этом месте. У нас здесь проводились занятия по топографической съемке. За это время все изменилось. Стало более суровым и чужим, чем я это помню. Или же дело в холоде. Или во мне самой.

Я прохожу мимо здания вычислительного центра. Дверь закрыта, но когда выходит группа студентов, мне удается войти. В центральном зале стоит около полусотни терминалов. Некоторое время я жду. В зал входит пожилой человек, и я иду вслед за ним. Он садится, а я встаю за его спиной и внимательно наблюдаю. Он меня не замечает. Просидев час, он уходит. Я сажусь за свободный терминал и нажимаю на клавишу. Компьютер спрашивает: Logon userID? Я набираю LTH3, как это делал пожилой человек. Компьютер отвечает Welcome to: “Лаборатория технической гигиены”. Your password? Я набираю ИПБ. Как и пожилой господин. Компьютер отвечает: Welcome Mr. Йене Петер Брамслев.

Когда я набираю “Центр эволюционных исследований”, компьютер предлагает мне меню. Один из пунктов “Библиотека”. Я набираю имя Тёрк Вид. Есть название только одной работы. “Гипотеза об истреблении подводной жизни в полярных морях в связи с инцидентом Альвареса”.

Статья на 100 страницах. Я пролистываю их. Хронологические таблицы. Фотографии окаменелостей. Ни они. ни текст под картинками не понятны из-за низкого разрешения экрана. Различные кривые. Несколько геологических карт-схем современного Девисова пролива в разные моменты его становления. Все кажется одинаково непонятным. Я нажимаю на клавишу, чтобы попасть в конец.

После длинного списка литературы, идет очень короткое резюме статьи.

"В основу статьи положен тезис, выдвинутый в 70-е годы физиком и лауреатом Нобелевской премии Луи Альваресом, о том, что содержание иридия в глинистом слое между отложениями мелового и третичного периодов у Губбио в Северных Апеннинах и у Стевнс Клинт в Дании, слишком велико, чтобы объясняться чем-нибудь иным, кроме как падением очень большого метеорита.

Альварес исходит из того, что падение произошло 65 миллионов лет назад, что метеорит был от 6 до 14 километров в диаметре и что он взорвался при падении, высвободив энергию, равную 100 000 000 мегатонн тротила. Образовавшееся в результате облако пыли полностью закрывало солнечный свет по меньшей мере в течение нескольких суток. В это время нарушилось несколько пищевых цепей. В результате большая часть морской и подводной жизни погибла, что в свою очередь имело последствия для крупных плотоядных и травоядных животных. В статье — на основе сделанных автором находок в Баренцевом море и в Девисовом проливе — рассматривается возможность того, что возникшим в результате взрыва радиоактивным излучением можно объяснить ряд мутаций среди морских паразитов в период раннего палеоцена. Рассматривается также вопрос о том, могут ли эти мутации объяснить массовое вымирание крупных морских животных”.

Я снова листаю назад. Язык четкий, стиль ясный, почти прозрачный. И все же кажется, что 65 миллионов лет — это очень давно.

Уже стемнело, когда я сажусь на поезд, чтобы ехать назад. Ветер несет с собой легкий снежок — pirhuk. Я регистрирую это, как будто нахожусь в состоянии анестезии.

В большом городе начинаешь особым образом смотреть на окружающий тебя мир. Сфокусированный, случайно избирательный взгляд. Если разглядываешь пустыню или ледяную поверхность, то смотришь иначе. Детали ускользают из фокуса ради целого. Такой взгляд видит другую реальность. Если таким образом смотреть налицо, оно начинает растворяться в сменяющемся ряде масок.

Для такого взгляда облако пара от дыхания человека, та пелена охлажденных капель, которая при температуре ниже восьми градусов Цельсия образуется в выдыхаемом воздухе, не просто наблюдаемое на расстоянии до 50 сантиметров ото рта явление. Это нечто более сложное — изменение структуры пространства вокруг теплокровного существа, аура незначительных, но очевидных температурных сдвигов. Я видела, как охотники стреляют зайцев-беляков зимней беззвездной ночью на расстоянии 250 метров, прицелившись только в облачко вокруг них.

Я не охотник. И внутри себя я погружена в сон. Может быть, я близка к тому, чтобы сдаться. Но я чувствую его на расстоянии 50 метров, до того, как он может >слышать меня. Он ждет между двумя мраморными колоннами, которые стоят с обеих сторон ворот, ведущих от Странвайен к лестнице дома.

В районе Нёрребро люди могут стоять на углу улицы и в подворотнях, там это не имеет никакого значения. На Странвайен это знаменательно. К тому же я стала сверхчувствительной. И я стряхиваю с себя желание сдаться, делаю несколько шагов назад и оказываюсь в саду соседей.

Я нахожу дыру в изгороди, как я много раз делала в детстве, пролезаю внутрь и жду. Через несколько минут я вижу второго. Он разместился возле угла домика привратника, там, где подъезд к дому делает поворот.

Я иду назад, к тому месту, откуда могу подойти к дверям кухни под таким углом, когда я незаметна им обоим. В темноте уже почти ничего не видно. Черная земля между розами тверда как камень. Бассейн для птиц окружен большим сугробом.

Двигаясь вдоль стены дома, я вдруг неожиданно понимаю, что мне, которой раньше так часто мерещилось преследование, может быть, до этого момента и не на что было особенно жаловаться.

Мориц сидит один в гостиной, я вижу его через окно. Он сидит в низком дубовом кресле, сжимая его ручки. Я иду дальше, вокруг дома, мимо главного входа, вдоль боковой стены дома, до выступающей ее части. В буфетной светло. Там я и вижу Бенью, наливающую стакан холодного молока. Молоко подкрепляет силы в такой вечер, когда надо наблюдать и ждать. Я поднимаюсь по пожарной лестнице. Она ведет к балкону перед той комнатой, которая когда-то была моей. Я забираюсь внутрь и ощупью пробираюсь дальше. Коробку доставили — она стоит на полу.

Дверь в коридор открыта. Внизу, в прихожей. Бенья провожает Ногтя.

Я вижу, как он темной тенью идет по дорожке.По направлению к гаражу, потом заходит в маленькую дверь.

Конечно же, они поставили машину в гараж. Мориц слегка передвинул машину, которой он пользуется каждый день, чтобы освободить им место. Граждане обязаны оказывать всяческую помощь полиции.

Я на цыпочках спускаюсь по лестнице. Мне она хорошо знакома, так что я не произвожу никакого шума. Спускаюсь в холл, прохожу мимо гардероба и захожу в маленькую гостиную. Там стоит Бенья. Она меня не видит. Она стоит, глядя на Эресунн. На огни в гавани Туборг, на Швецию и форт Флак. Она напевает. Не очень-то радостно и спокойно. Скорее напряженно. Сегодня ночью, думает она, схватят Смиллу. Эту эскимосскую дурочку.

— Бенья, — говорю я.

Она молниеносно, словно в танце, оборачивается. Но тотчас замирает.

Я ничего не говорю, просто показываю на дверь, и, опустив голову, она идет впереди меня в гостиную.

Я стою в дверях, где из-за длинных штор меня не видно снаружи.

Мориц поднимает голову и видит меня. Выражение его лица не меняется. Но лицо становится более несчастным, более измученным.

— Это я.

Бенья встает рядом с ним. Он принадлежит ей.

— Это я им позвонила, — говорит она.

Он скребет рукой подбородок. Сегодня вечером он не брит. Щетина черная, местами с проседью. Говорит он тихо и покорно.

— Я никогда не говорил, что я безупречен, Смилла.

Это я уже слышала множество раз, но не решаюсь напомнить ему об этом. Впервые в жизни я вижу, что он стар. Что он когда-нибудь, может быть, очень скоро, умрет. Мгновение я борюсь с собой, потом сдаюсь, и меня охватывает сострадание. В этот злополучный момент.

— Они ждут тебя на улице, — говорит Бенья. — Они заберут тебя. Тебе здесь нечего делать.

Я не могу не восхищаться ею. Что-то похожее на это бешенство можно наблюдать у защищающих своих детенышей самок белых медведей. Мориц как будто не слышит ее. Голос его по-прежнему тих, сосредоточен. Как будто он скорее обращается к самому себе.

— Мне ведь так хотелось покоя. Мне так хотелось, чтобы вокруг меня была семья. Но у меня это не получилось. Это никогда не получалось. Все выходит из-под моего контроля. Когда я увидел ту коробку, которую принесли сегодня вечером, я понял, что ты снова уезжаешь. Как и много раз прежде. Я стал слишком стар, чтобы возвращать тебя домой. Может быть, не надо было этого тогда делать.

Его глаза наливаются кровью, когда он смотрит на меня.

— Я не хочу отпускать тебя, Смилла.

В жизни каждого человека существует возможность достичь определенности. Он эту возможность потерял. Те конфликты, которые сейчас прижимают его к креслу, были у него, и когда ему было тридцать, когда я узнала его, когда он стал моим отцом. Прошедшие годы лишь подорвали силы, необходимые ему при столкновении с ними.

Бенья облизывает губы. — Ты сама выйдешь к ним, — говорит она, — или мне их позвать?

Всю свою жизнь, сколько я себя помню, я пыталась покинуть этот дом, эту страну. Каждый раз судьба использовала Морица в качестве своего покорного орудия, чтобы призвать меня назад. В это мгновение становится так ясно, как не было ясно с самого моего детства, что свобода выбора — это иллюзия, что жизнь ведет нас через целый ряд горьких, нелепых, повторяющихся столкновений с теми проблемами, которых мы не разрешили. В какой-то другой момент меня бы позабавила эта мысль. Теперь же я слишком устала. Поэтому я покоряюсь и готовлюсь сдаться.

Тут Мориц встает.

— Бенья, — говорит он, — ты останешься здесь. Она изумленно смотрит на него.

— Смилла, — говорит он, — что я должен сделать?

Мы, прищурившись, смотрим друг на друга оценивающим взглядом. В нем что-то сдвинулось.

— Машина. — говорю я. — Подкати машину к заднему входу. Поближе, чтобы ты незаметно от них мог вынести коробку. И чтобы я могла выйти и лечь на пол между сидениями.

Когда он выходит из комнаты, Бенья садится в его кресло. Ее лицо отстраненное, невыразительное. Мы слышим, как заводится машина, как она выезжает из гаража, слышим скрип колес на гравии перед дверями. Звук открываемой двери. Осторожные шаги Морица, с напряжением несущего коробку вниз.

Когда он заходит в комнату, на нем резиновые сапоги, непромокаемое пальто и шапка. Он останавливается на минуту в дверях. Потом поворачивается спиной и уходит.

Когда я встаю, Бенья медленно идет за мной. Я захожу в маленькую гостиную, где стоит телефон, и набираю номер. Трубку сразу же снимают.

— Я еду, — говорю я. И вешаю трубку.

Когда я оборачиваюсь, передо мной стоит Бенья.

— Когда вы уедете, я выйду к ним и отправлю их за вами.

Я подхожу вплотную к ней. Большим и указательным пальцами я хватаю через трикотажные брюки ее венерин бугорок и сжимаю его. Когда она открывает рот, я другой рукой хватаю ее за горло и надавливаю на трахею. Ее глаза становятся большими, и в них появляется страх. Она опускается на колени, и я вслед за ней, пока мы не оказываемся на полу друг перед другом. Она больше и тяжелее меня, но ее сила и злоба реализуются по-другому. В Королевском Театре не учат находить своему гневу физическое выражение.

— Бенья, — шепчу я, — не мешай мне.

Я надавливаю сильнее. На ее верхней губе выступают капельки пота.

Потом я ее отпускаю. Она не произносит ни звука. Ее лицо застыло от страха.

Дверь из холла открыта. Машина стоит прямо у самого входа. Я заползаю внутрь. На заднем сидении стоит моя коробка. Меня прикрывают пледом. Мориц садится на переднее сидение.

У гаража машина останавливается. Стекло опускается. — Большое вам спасибо за помощь, — говорит Ноготь.

И мы уезжаем.

В клубе воднолыжников “Скоуховед” широкий деревянный скат спускается с высокого пирса в море. Там ждет Ландер. На нем водонепроницаемый комбинезон, составляющий единое целое с сапогами. Комбинезон черного цвета.

Черного цвета и тот брезент, которым закрыта крыша его машины. Это не “ягуар”, а “лендровер” с высоким кузовом.

Черного цвета и лежащая под брезентом резиновая лодка — “зодиак” из плотной прорезиненной ткани с деревянным дном. Мориц хочет помочь, но не успевает. Легким рывком маленький человечек снимает лодку с машины, переворачивая ее себе на голову, а потом плавным движением опускает вниз.

Из багажника он достает подвесной мотор, помещает его в лодку и закрепляет на корме.

Мы поднимаем лодку все втроем, чтобы спустить ее на воду. Из своей коробки я достаю резиновые сапоги, вязаный шлем, оставляющий открытым только лицо, теплые перчатки и зюйдвестку, которую я надеваю поверх свитера.

Мориц не выходит с нами на скат, а остается стоять за ограждением.

— Я могу что-нибудь для тебя сделать, Смилла?

Отвечает ему Ландер.

— Вы можете поскорее отсюда уехать.

Потом он отталкивается и заводит мотор. Невидимая рука поднимает лодку снизу и уводит нас от берега. Падающий снег становится густым.Через несколько секунд фигура Морица исчезает. Как раз в тот момент, когда он поворачивается и идет к машине.

На левом запястье Ландера закреплен компас. В коридоре видимости, на мгновение возникшем в снежной пелене, показывается шведский берег. Огни Торбэка. И словно зыбкие, светлые пятна в темноте, два судна, стоящие на якоре между берегом и центральным фарватером. К северо-западу от форта Флак.

— Справа по борту “Кронос”.

Мне странно видеть Ландера без его кабинета, его спиртного, его высоких каблуков, его элегантной одежды. Меня удивляет та неожиданная уверенность, с которой он управляет лодкой посреди волн, все более усиливающихся по мере того, как мы отходим от берега.

Я пытаюсь сориентироваться. До фарватера одна морская миля. Два буйка по пути. Маяки при входе в гавань Туборг, гавань Скоуховед. Огни на холмах над Странвайен. Идущий на юг контейнеровоз.

Когда все это пропадает в снежной пелене, я два раза поправляю его курс. Он с недоумением смотрит на меня, но подчиняется. Я ничего не пытаюсь ему объяснить. Что я могу сказать?

Поднимается ветерок. Он бросает нам в лицо холодные, резкие брызги соленой воды. Мы прижимаемся ко дну лодки и приникаем друг к другу. Тяжелый “зодиак” пляшет на стоячей волне. Он прижимает губы к моему вязаному шлему, который я закатала наверх.

— Мы с Фойлом служили вместе во флоте. В отряде аквалангистов специального назначения. Нам было немногим больше двадцати. Разумный человек только в таком возрасте и может мириться с подобным дерьмом. В течение полугода мы вставали в пять часов утра, и плавали по километру в ледяной воде, и бегали по полтора часа. У нас были ночные прыжки в воду, в пяти километрах от побережья Шотландии, а я страдаю куриной слепотой. Мы таскали эту чертову резиновую лодку по датским лесам, а офицерам было насрать на нас, они пытались переделать нашу психику, чтобы из нас вышли солдаты.

Я кладу ладонь на его руку, которая держит рукоятку управления, и выправляю курс. В 500 метрах впереди зеленый огонь по правому борту и три высоко расположенных ходовых огня контейнеровоза пересекают наш курс.

— Обычно самыми выносливыми были невысокие люди. Моего роста. Мы могли терпеть долго. Большие могли сделать однократное усилие, и были готовы. Нам приходилось класть их в резиновую лодку и нести с собой. Но Фойл — другое дело. Фойл был крупным. Но быстрым, как невысокий. Его невозможно было вымотать. Они не могли расколоть его на занятиях по ведению допросов. Он просто дружелюбно смотрел на них, ты знаешь, как. И не отступал ни на миллиметр. Однажды мы ныряли под лед. Зимой. Море замерзло. Нам пришлось пробить прорубь во льду. В тот день было сильное течение. Опускаясь вниз, я прошел через холодный поток. Такое бывает. Конденсированная вода от выдыхаемого воздуха превращается в лед и блокирует маленькие клапаны в дыхательном аппарате. К этому моменту я не успел прикрепить страховочный трос, по которому можно вернуться к проруби. Это делают, когда ныряют под лед. Если удаляешься от проруби на два метра, она становится темной полоской. На расстоянии пять метров ее уже вообще не видно. Так что меня охватывает паника. Я теряю трос. Мне кажется, что я вообще больше не вижу проруби. Все подо льдом зеленоватое, сверкающее, будто освещенное неоновой лампой. Мне кажется, что меня уносит в царство мертвых. Я чувствую, как течение подхватывает меня и тянет вниз и в сторону. Мне рассказали, что Фойл увидел это. Тогда он схватил свинцовый пояс и прыгнул в воду без кислородных баллонов. Только с тросом в руке. Потому что времени было в обрез. И он опускается ко мне. Хватает меня на глубине 12 метров. Но он нырнул в костюме, не приспособленном для глубины. Это означает, что давление прижимает резину костюма к телу, увеличиваясь на одну атмосферу каждые десять метров. Примерно на глубине десять метров резиновые края врезались в его кожу на запястьях и лодыжках. Когда мы поднимались на поверхность, я помню только облака крови.

Я вспоминаю шрамы на запястьях и лодыжках, темные, как металлические браслеты.

— Это он выкачивал воду из моих легких. И делал мне искусственное дыхание. Нам пришлось долго ждать. У них был только маленький газотурбинный вертолет, а погода была плохой. Пока мы летели, он все время делал мне массаж сердца и давал кислород.

— Летели куда?

— В Скоресбюсунд. У нас были ученья в Гренландии. Было холодно. Но ему все было нипочем.

Снег смыкается вокруг нас беспорядочной решеткой, диким хаосом косых линий.

— Он исчез, — говорю я. — Я пыталась дозвониться до него. Кто-то незнакомый берет трубку. Может быть, он арестован.

За минуту до появления судна я уже чувствую, что оно рядом. Натягивающиеся якорные цепи, медленное движение всей массивной, колеблющейся громадины.

— Забудь его, детка. Нам всем пришлось забыть.

С левого борта — маленький бон у подножия крутого трапа, освещаемого одиноким желтым огоньком. Он не выключает мотор, а приводит лодку в равновесие, крепко ухватившись за железную балку.

— Ты можешь вернуться назад, Смилла.

В нем есть что-то трогательное, как будто только сейчас он понимает, что это уже не игра.

— В том то и дело, — говорю я, — что у меня нет ничего, к чему бы стоило возвращаться.

Я сама закидываю коробку на бон. Когда я забираюсь вслед за ней и оборачиваюсь, он стоит мгновение, глядя на меня, маленькая фигурка, которая поднимается и опускается, повинуясь танцующему движению большой резиновой лодки. Потом он, повернувшись, отталкивается.

МОРЕ

I

1

Каюта размером два с половиной на три метра. И все же здесь умудрились уместить раковину с зеркалом, шкаф, койку с лампой, полку для книг, под иллюминатором — маленький письменный стол со стулом, а на столе — большую собаку.

Она занимает пространство от одной переборки до середины койки, то есть размером она метра два. Глаза у нее печальные, лапы темные, и всякий раз при крене судна она пытается дотронуться до меня. Если ей это удастся, я моментально разложусь на составные части. Мясо отстанет от костей, глаза вытекут из глазниц и испарятся, внутренности пробьются сквозь кожу и лопнут в облаке болотного газа.

Собака не имеет отношения к этому месту. Она вообще не имеет отношения к моему миру. Ее зовут Ааюмаак, и она происходит из Восточной Гренландии, моя мать привезла ее с собой, побывав в гостях в Аммассалике. Увидев собаку один раз, она почувствовала, что та всегда должна быть поблизости от Кваанаака, и с тех пор она ей часто встречалась. Собака эта никогда не касается земли, вот и сейчас она тоже парит на некотором расстоянии от письменного стола, здесь же она оказалась потому, что я плыву на корабле.

Я всегда боялась моря. Меня так и не смогли заставить сесть в каяк, хотя это было самым большим желанием моей матери. Я так никогда и не ступала на палубу принадлежащего Морицу “свана”. Одна из причин, по которым я люблю лед, заключается в том, что он закрывает воду и делает ее твердой, надежной, проходимой, постижимой. Я знаю, что за бортом волны становятся выше и ветер усиливается, а где-то далеко впереди форштевень “Кроноса” врезается в волны, разбивая их и посылая вдоль фальшборта ревущие каскады воды, которые за стеклом моего иллюминатора превращаются в мелкие шипящие брызги, белеющие в ночи. В открытом море нет ориентиров, есть только аморфное, хаотическое перемещение беспорядочных водяных масс, которые вздымаются, разбиваются и катятся, и их поверхность нарушают новые потоки воды, они сталкиваются, образуя водовороты, исчезают, возникают вновь и, наконец, бесследно пропадают. Этот беспорядок постепенно проникнет в лимфатические сосуды моей системы равновесия и лишит меня способности ориентироваться в пространстве, он пробьется в мои клетки и нарушит в них концентрацию солей и тем самым проводимость нервной системы, сделав меня глухой, слепой и беспомощной. Я боюсь моря не потому, что оно хочет поглотить меня. Я боюсь его. потому что оно стремится отнять у меня умение ориентироваться, мой внутренний гироскоп, мое знание того, где верх, а где низ, мою связь с абсолютным пространством.

Никто не может вырасти в Кваанааке, не выходя в море. Никто не может, учась в университете и работая, подобно мне, в составе экспедиционных отрядов по заброске провизии и оборудования, а также проводником по Северной Гренландии, не оказаться в ситуации, когда надо плыть по воде. Я побывала на большем количестве судов и провела там больше времени, чем об этом хотелось бы вспоминать. Если я не стою прямо посреди палубы, мне, как правило, удается вытеснить это из сознания.

С того момента, когда я несколько часов назад поднялась на борт, начался процесс разложения. В моих ушах уже шумит, в слизистой оболочке появляется странная, необъяснимая сухость. Я уже более не могу с уверенностью определить стороны света. На моем столе Ааюмаак ждет, что я потеряю бдительность.

Она сидит прямо у ворот, ведущих ко сну, и всякий раз, когда я слышу, что мое дыхание становится более глубоким, и понимаю, что уже сплю, я не погружаюсь в плавное исчезновение действительности, которое мне так необходимо, а оказываюсь в новом, опасном состоянии ясности рядом с парящим призраком — собакой с тремя когтями на каждой лапе, призраком, увеличенным и усиленным фантазией моей матери, и оттуда, из моего детства перенесенным в мои кошмары.

Должно быть, час назад был запущен двигатель, и я на большом расстоянии скорее почувствовала, чем услышала шум якорного устройства и грохот цепей, но я слишком устала, чтобы проснуться, и слишком возбуждена, чтобы спать, и, наконец, мне хочется, чтобы все это прекратилось.

Все это прекращается, когда открывается дверь. Не было ни стука, ни звука шагов. Он подкрался к двери, толкнул ее и просунул внутрь голову.

— Капитан ждет тебя на мостике.

Он продолжает стоять в дверях, чтобы я не могла встать с постели и одеться, чтобы заставить меня обнажить перед ним свое тело. Закрывшись одеялом до подбородка, я сползаю вниз и пинаю дверь ногой так, что он едва успевает убрать голову.

Яккельсен. Его фамилия Яккельсен. Может быть, у него есть и имя, но на “Кроносе” все называют друг друга только по фамилии.

Я стою под дождем, пока не исчезает резиновая лодка с силуэтом Ландера. Не видно ни души, и я сама пытаюсь поднять ящик, но мне приходится отказаться от мысли втащить его по штормтрапу. Я оставляю ящик и поднимаюсь вверх в темноту над одиноким фонарем.

Трап ведет к открытому лацпорту. Внутри матовая дежурная лампочка освещает зеленый коридор на второй палубе. Укрывшись от дождя, положив ноги на ящик с канатом, сидит мальчишка с сигаретой.

На нем грубые черные ботинки, синие рабочие брюки и синий шерстяной свитер, и для моряка он кажется слишком молодым и чересчур тощим.

— Я тут тебя жду. Яккельсен. Мы здесь обращаемся друг к другу по фамилии. Приказ капитана.

Он печально смотрит на меня, ничего не понимая.

— Вы пришли не для того, чтобы встретиться со мной, — говорит он. — Вы пришла из-за этого.

— Я не заслуживаю того, чтобы со мной знакомиться ближе, — говорю я, не кривя душой.

— Она была похожа на вас. Таинственная. Ее тоже нельзя было представить себе работающей в кабинете. Я так и не понял, почему она вдруг стала секретарем в Сингапуре. Это ведь другое министерство.

Я еду на поезде до станции Люнгбю, а оттуда на автобусе. В каком-то смысле все так же, как и когда-то в 17 лет. Кажется, что отчаяние полностью парализует тебя, но нет — этого не происходит, оно концентрируется в темной точке где-то внутри тебя, заставляя остальную систему функционировать, заставляя тебя делать конкретные дела, которые, может быть, и не так уж важны, но которые держат тебя в тонусе, гарантируя, что ты все-таки каким-то образом живешь.

Между зданиями лежит снег толщиной в метр, расчищены только узкие дорожки.

Центр эволюционных исследований еще не полностью оборудован. В приемной установлена конторская стойка, но она закрыта сверху, потому что красят потолок. Я объясняю, что именно я разыскиваю. Одна из женщин спрашивает, заказано ли у меня компьютерное время. Я отвечаю, что нет. Она качает головой, библиотека еще не открыта, а архив находится в UNIC — Датском вычислительном центре науки и образования, компьютерной сети высших учебных заведений, закрытой для внешнего пользования.

Какое-то время я брожу между зданиями. Когда я училась в университете, я несколько раз бывала в этом месте. У нас здесь проводились занятия по топографической съемке. За это время все изменилось. Стало более суровым и чужим, чем я это помню. Или же дело в холоде. Или во мне самой.

Я прохожу мимо здания вычислительного центра. Дверь закрыта, но когда выходит группа студентов, мне удается войти. В центральном зале стоит около полусотни терминалов. Некоторое время я жду. В зал входит пожилой человек, и я иду вслед за ним. Он садится, а я встаю за его спиной и внимательно наблюдаю. Он меня не замечает. Просидев час, он уходит. Я сажусь за свободный терминал и нажимаю на клавишу. Компьютер спрашивает: Logon userID? Я набираю LTH3, как это делал пожилой человек. Компьютер отвечает Welcome to: “Лаборатория технической гигиены”. Your password? Я набираю ИПБ. Как и пожилой господин. Компьютер отвечает: Welcome Mr. Йене Петер Брамслев.

Когда я набираю “Центр эволюционных исследований”, компьютер предлагает мне меню. Один из пунктов “Библиотека”. Я набираю имя Тёрк Вид. Есть название только одной работы. “Гипотеза об истреблении подводной жизни в полярных морях в связи с инцидентом Альвареса”.

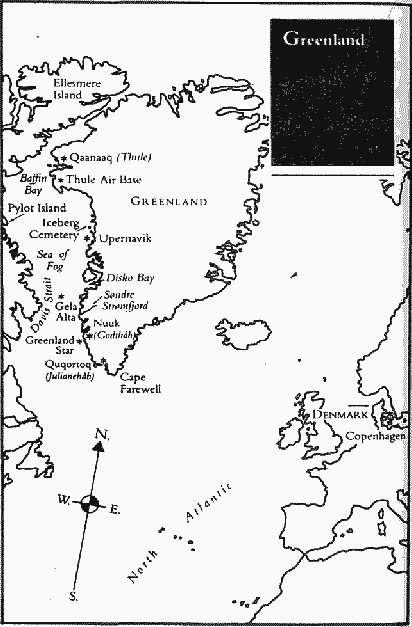

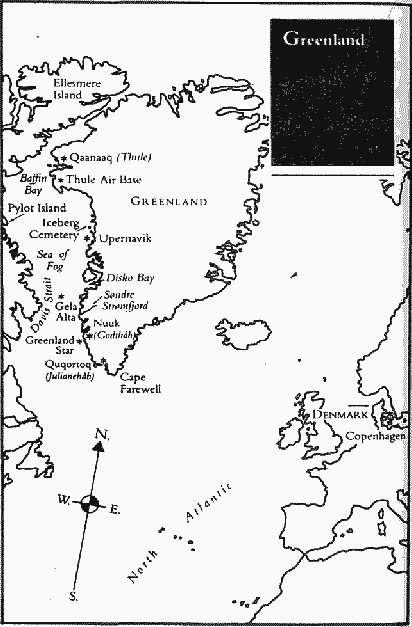

Статья на 100 страницах. Я пролистываю их. Хронологические таблицы. Фотографии окаменелостей. Ни они. ни текст под картинками не понятны из-за низкого разрешения экрана. Различные кривые. Несколько геологических карт-схем современного Девисова пролива в разные моменты его становления. Все кажется одинаково непонятным. Я нажимаю на клавишу, чтобы попасть в конец.

После длинного списка литературы, идет очень короткое резюме статьи.

"В основу статьи положен тезис, выдвинутый в 70-е годы физиком и лауреатом Нобелевской премии Луи Альваресом, о том, что содержание иридия в глинистом слое между отложениями мелового и третичного периодов у Губбио в Северных Апеннинах и у Стевнс Клинт в Дании, слишком велико, чтобы объясняться чем-нибудь иным, кроме как падением очень большого метеорита.

Альварес исходит из того, что падение произошло 65 миллионов лет назад, что метеорит был от 6 до 14 километров в диаметре и что он взорвался при падении, высвободив энергию, равную 100 000 000 мегатонн тротила. Образовавшееся в результате облако пыли полностью закрывало солнечный свет по меньшей мере в течение нескольких суток. В это время нарушилось несколько пищевых цепей. В результате большая часть морской и подводной жизни погибла, что в свою очередь имело последствия для крупных плотоядных и травоядных животных. В статье — на основе сделанных автором находок в Баренцевом море и в Девисовом проливе — рассматривается возможность того, что возникшим в результате взрыва радиоактивным излучением можно объяснить ряд мутаций среди морских паразитов в период раннего палеоцена. Рассматривается также вопрос о том, могут ли эти мутации объяснить массовое вымирание крупных морских животных”.

Я снова листаю назад. Язык четкий, стиль ясный, почти прозрачный. И все же кажется, что 65 миллионов лет — это очень давно.

Уже стемнело, когда я сажусь на поезд, чтобы ехать назад. Ветер несет с собой легкий снежок — pirhuk. Я регистрирую это, как будто нахожусь в состоянии анестезии.

В большом городе начинаешь особым образом смотреть на окружающий тебя мир. Сфокусированный, случайно избирательный взгляд. Если разглядываешь пустыню или ледяную поверхность, то смотришь иначе. Детали ускользают из фокуса ради целого. Такой взгляд видит другую реальность. Если таким образом смотреть налицо, оно начинает растворяться в сменяющемся ряде масок.

Для такого взгляда облако пара от дыхания человека, та пелена охлажденных капель, которая при температуре ниже восьми градусов Цельсия образуется в выдыхаемом воздухе, не просто наблюдаемое на расстоянии до 50 сантиметров ото рта явление. Это нечто более сложное — изменение структуры пространства вокруг теплокровного существа, аура незначительных, но очевидных температурных сдвигов. Я видела, как охотники стреляют зайцев-беляков зимней беззвездной ночью на расстоянии 250 метров, прицелившись только в облачко вокруг них.

Я не охотник. И внутри себя я погружена в сон. Может быть, я близка к тому, чтобы сдаться. Но я чувствую его на расстоянии 50 метров, до того, как он может >слышать меня. Он ждет между двумя мраморными колоннами, которые стоят с обеих сторон ворот, ведущих от Странвайен к лестнице дома.

В районе Нёрребро люди могут стоять на углу улицы и в подворотнях, там это не имеет никакого значения. На Странвайен это знаменательно. К тому же я стала сверхчувствительной. И я стряхиваю с себя желание сдаться, делаю несколько шагов назад и оказываюсь в саду соседей.

Я нахожу дыру в изгороди, как я много раз делала в детстве, пролезаю внутрь и жду. Через несколько минут я вижу второго. Он разместился возле угла домика привратника, там, где подъезд к дому делает поворот.

Я иду назад, к тому месту, откуда могу подойти к дверям кухни под таким углом, когда я незаметна им обоим. В темноте уже почти ничего не видно. Черная земля между розами тверда как камень. Бассейн для птиц окружен большим сугробом.

Двигаясь вдоль стены дома, я вдруг неожиданно понимаю, что мне, которой раньше так часто мерещилось преследование, может быть, до этого момента и не на что было особенно жаловаться.

Мориц сидит один в гостиной, я вижу его через окно. Он сидит в низком дубовом кресле, сжимая его ручки. Я иду дальше, вокруг дома, мимо главного входа, вдоль боковой стены дома, до выступающей ее части. В буфетной светло. Там я и вижу Бенью, наливающую стакан холодного молока. Молоко подкрепляет силы в такой вечер, когда надо наблюдать и ждать. Я поднимаюсь по пожарной лестнице. Она ведет к балкону перед той комнатой, которая когда-то была моей. Я забираюсь внутрь и ощупью пробираюсь дальше. Коробку доставили — она стоит на полу.

Дверь в коридор открыта. Внизу, в прихожей. Бенья провожает Ногтя.

Я вижу, как он темной тенью идет по дорожке.По направлению к гаражу, потом заходит в маленькую дверь.

Конечно же, они поставили машину в гараж. Мориц слегка передвинул машину, которой он пользуется каждый день, чтобы освободить им место. Граждане обязаны оказывать всяческую помощь полиции.

Я на цыпочках спускаюсь по лестнице. Мне она хорошо знакома, так что я не произвожу никакого шума. Спускаюсь в холл, прохожу мимо гардероба и захожу в маленькую гостиную. Там стоит Бенья. Она меня не видит. Она стоит, глядя на Эресунн. На огни в гавани Туборг, на Швецию и форт Флак. Она напевает. Не очень-то радостно и спокойно. Скорее напряженно. Сегодня ночью, думает она, схватят Смиллу. Эту эскимосскую дурочку.

— Бенья, — говорю я.

Она молниеносно, словно в танце, оборачивается. Но тотчас замирает.

Я ничего не говорю, просто показываю на дверь, и, опустив голову, она идет впереди меня в гостиную.

Я стою в дверях, где из-за длинных штор меня не видно снаружи.

Мориц поднимает голову и видит меня. Выражение его лица не меняется. Но лицо становится более несчастным, более измученным.

— Это я.

Бенья встает рядом с ним. Он принадлежит ей.

— Это я им позвонила, — говорит она.

Он скребет рукой подбородок. Сегодня вечером он не брит. Щетина черная, местами с проседью. Говорит он тихо и покорно.

— Я никогда не говорил, что я безупречен, Смилла.

Это я уже слышала множество раз, но не решаюсь напомнить ему об этом. Впервые в жизни я вижу, что он стар. Что он когда-нибудь, может быть, очень скоро, умрет. Мгновение я борюсь с собой, потом сдаюсь, и меня охватывает сострадание. В этот злополучный момент.

— Они ждут тебя на улице, — говорит Бенья. — Они заберут тебя. Тебе здесь нечего делать.

Я не могу не восхищаться ею. Что-то похожее на это бешенство можно наблюдать у защищающих своих детенышей самок белых медведей. Мориц как будто не слышит ее. Голос его по-прежнему тих, сосредоточен. Как будто он скорее обращается к самому себе.

— Мне ведь так хотелось покоя. Мне так хотелось, чтобы вокруг меня была семья. Но у меня это не получилось. Это никогда не получалось. Все выходит из-под моего контроля. Когда я увидел ту коробку, которую принесли сегодня вечером, я понял, что ты снова уезжаешь. Как и много раз прежде. Я стал слишком стар, чтобы возвращать тебя домой. Может быть, не надо было этого тогда делать.

Его глаза наливаются кровью, когда он смотрит на меня.

— Я не хочу отпускать тебя, Смилла.

В жизни каждого человека существует возможность достичь определенности. Он эту возможность потерял. Те конфликты, которые сейчас прижимают его к креслу, были у него, и когда ему было тридцать, когда я узнала его, когда он стал моим отцом. Прошедшие годы лишь подорвали силы, необходимые ему при столкновении с ними.

Бенья облизывает губы. — Ты сама выйдешь к ним, — говорит она, — или мне их позвать?

Всю свою жизнь, сколько я себя помню, я пыталась покинуть этот дом, эту страну. Каждый раз судьба использовала Морица в качестве своего покорного орудия, чтобы призвать меня назад. В это мгновение становится так ясно, как не было ясно с самого моего детства, что свобода выбора — это иллюзия, что жизнь ведет нас через целый ряд горьких, нелепых, повторяющихся столкновений с теми проблемами, которых мы не разрешили. В какой-то другой момент меня бы позабавила эта мысль. Теперь же я слишком устала. Поэтому я покоряюсь и готовлюсь сдаться.

Тут Мориц встает.

— Бенья, — говорит он, — ты останешься здесь. Она изумленно смотрит на него.

— Смилла, — говорит он, — что я должен сделать?

Мы, прищурившись, смотрим друг на друга оценивающим взглядом. В нем что-то сдвинулось.

— Машина. — говорю я. — Подкати машину к заднему входу. Поближе, чтобы ты незаметно от них мог вынести коробку. И чтобы я могла выйти и лечь на пол между сидениями.

Когда он выходит из комнаты, Бенья садится в его кресло. Ее лицо отстраненное, невыразительное. Мы слышим, как заводится машина, как она выезжает из гаража, слышим скрип колес на гравии перед дверями. Звук открываемой двери. Осторожные шаги Морица, с напряжением несущего коробку вниз.

Когда он заходит в комнату, на нем резиновые сапоги, непромокаемое пальто и шапка. Он останавливается на минуту в дверях. Потом поворачивается спиной и уходит.

Когда я встаю, Бенья медленно идет за мной. Я захожу в маленькую гостиную, где стоит телефон, и набираю номер. Трубку сразу же снимают.

— Я еду, — говорю я. И вешаю трубку.

Когда я оборачиваюсь, передо мной стоит Бенья.

— Когда вы уедете, я выйду к ним и отправлю их за вами.

Я подхожу вплотную к ней. Большим и указательным пальцами я хватаю через трикотажные брюки ее венерин бугорок и сжимаю его. Когда она открывает рот, я другой рукой хватаю ее за горло и надавливаю на трахею. Ее глаза становятся большими, и в них появляется страх. Она опускается на колени, и я вслед за ней, пока мы не оказываемся на полу друг перед другом. Она больше и тяжелее меня, но ее сила и злоба реализуются по-другому. В Королевском Театре не учат находить своему гневу физическое выражение.

— Бенья, — шепчу я, — не мешай мне.

Я надавливаю сильнее. На ее верхней губе выступают капельки пота.

Потом я ее отпускаю. Она не произносит ни звука. Ее лицо застыло от страха.

Дверь из холла открыта. Машина стоит прямо у самого входа. Я заползаю внутрь. На заднем сидении стоит моя коробка. Меня прикрывают пледом. Мориц садится на переднее сидение.

У гаража машина останавливается. Стекло опускается. — Большое вам спасибо за помощь, — говорит Ноготь.

И мы уезжаем.

В клубе воднолыжников “Скоуховед” широкий деревянный скат спускается с высокого пирса в море. Там ждет Ландер. На нем водонепроницаемый комбинезон, составляющий единое целое с сапогами. Комбинезон черного цвета.

Черного цвета и тот брезент, которым закрыта крыша его машины. Это не “ягуар”, а “лендровер” с высоким кузовом.

Черного цвета и лежащая под брезентом резиновая лодка — “зодиак” из плотной прорезиненной ткани с деревянным дном. Мориц хочет помочь, но не успевает. Легким рывком маленький человечек снимает лодку с машины, переворачивая ее себе на голову, а потом плавным движением опускает вниз.

Из багажника он достает подвесной мотор, помещает его в лодку и закрепляет на корме.

Мы поднимаем лодку все втроем, чтобы спустить ее на воду. Из своей коробки я достаю резиновые сапоги, вязаный шлем, оставляющий открытым только лицо, теплые перчатки и зюйдвестку, которую я надеваю поверх свитера.

Мориц не выходит с нами на скат, а остается стоять за ограждением.

— Я могу что-нибудь для тебя сделать, Смилла?

Отвечает ему Ландер.

— Вы можете поскорее отсюда уехать.

Потом он отталкивается и заводит мотор. Невидимая рука поднимает лодку снизу и уводит нас от берега. Падающий снег становится густым.Через несколько секунд фигура Морица исчезает. Как раз в тот момент, когда он поворачивается и идет к машине.

На левом запястье Ландера закреплен компас. В коридоре видимости, на мгновение возникшем в снежной пелене, показывается шведский берег. Огни Торбэка. И словно зыбкие, светлые пятна в темноте, два судна, стоящие на якоре между берегом и центральным фарватером. К северо-западу от форта Флак.

— Справа по борту “Кронос”.

Мне странно видеть Ландера без его кабинета, его спиртного, его высоких каблуков, его элегантной одежды. Меня удивляет та неожиданная уверенность, с которой он управляет лодкой посреди волн, все более усиливающихся по мере того, как мы отходим от берега.

Я пытаюсь сориентироваться. До фарватера одна морская миля. Два буйка по пути. Маяки при входе в гавань Туборг, гавань Скоуховед. Огни на холмах над Странвайен. Идущий на юг контейнеровоз.

Когда все это пропадает в снежной пелене, я два раза поправляю его курс. Он с недоумением смотрит на меня, но подчиняется. Я ничего не пытаюсь ему объяснить. Что я могу сказать?

Поднимается ветерок. Он бросает нам в лицо холодные, резкие брызги соленой воды. Мы прижимаемся ко дну лодки и приникаем друг к другу. Тяжелый “зодиак” пляшет на стоячей волне. Он прижимает губы к моему вязаному шлему, который я закатала наверх.

— Мы с Фойлом служили вместе во флоте. В отряде аквалангистов специального назначения. Нам было немногим больше двадцати. Разумный человек только в таком возрасте и может мириться с подобным дерьмом. В течение полугода мы вставали в пять часов утра, и плавали по километру в ледяной воде, и бегали по полтора часа. У нас были ночные прыжки в воду, в пяти километрах от побережья Шотландии, а я страдаю куриной слепотой. Мы таскали эту чертову резиновую лодку по датским лесам, а офицерам было насрать на нас, они пытались переделать нашу психику, чтобы из нас вышли солдаты.

Я кладу ладонь на его руку, которая держит рукоятку управления, и выправляю курс. В 500 метрах впереди зеленый огонь по правому борту и три высоко расположенных ходовых огня контейнеровоза пересекают наш курс.

— Обычно самыми выносливыми были невысокие люди. Моего роста. Мы могли терпеть долго. Большие могли сделать однократное усилие, и были готовы. Нам приходилось класть их в резиновую лодку и нести с собой. Но Фойл — другое дело. Фойл был крупным. Но быстрым, как невысокий. Его невозможно было вымотать. Они не могли расколоть его на занятиях по ведению допросов. Он просто дружелюбно смотрел на них, ты знаешь, как. И не отступал ни на миллиметр. Однажды мы ныряли под лед. Зимой. Море замерзло. Нам пришлось пробить прорубь во льду. В тот день было сильное течение. Опускаясь вниз, я прошел через холодный поток. Такое бывает. Конденсированная вода от выдыхаемого воздуха превращается в лед и блокирует маленькие клапаны в дыхательном аппарате. К этому моменту я не успел прикрепить страховочный трос, по которому можно вернуться к проруби. Это делают, когда ныряют под лед. Если удаляешься от проруби на два метра, она становится темной полоской. На расстоянии пять метров ее уже вообще не видно. Так что меня охватывает паника. Я теряю трос. Мне кажется, что я вообще больше не вижу проруби. Все подо льдом зеленоватое, сверкающее, будто освещенное неоновой лампой. Мне кажется, что меня уносит в царство мертвых. Я чувствую, как течение подхватывает меня и тянет вниз и в сторону. Мне рассказали, что Фойл увидел это. Тогда он схватил свинцовый пояс и прыгнул в воду без кислородных баллонов. Только с тросом в руке. Потому что времени было в обрез. И он опускается ко мне. Хватает меня на глубине 12 метров. Но он нырнул в костюме, не приспособленном для глубины. Это означает, что давление прижимает резину костюма к телу, увеличиваясь на одну атмосферу каждые десять метров. Примерно на глубине десять метров резиновые края врезались в его кожу на запястьях и лодыжках. Когда мы поднимались на поверхность, я помню только облака крови.

Я вспоминаю шрамы на запястьях и лодыжках, темные, как металлические браслеты.

— Это он выкачивал воду из моих легких. И делал мне искусственное дыхание. Нам пришлось долго ждать. У них был только маленький газотурбинный вертолет, а погода была плохой. Пока мы летели, он все время делал мне массаж сердца и давал кислород.

— Летели куда?

— В Скоресбюсунд. У нас были ученья в Гренландии. Было холодно. Но ему все было нипочем.

Снег смыкается вокруг нас беспорядочной решеткой, диким хаосом косых линий.

— Он исчез, — говорю я. — Я пыталась дозвониться до него. Кто-то незнакомый берет трубку. Может быть, он арестован.

За минуту до появления судна я уже чувствую, что оно рядом. Натягивающиеся якорные цепи, медленное движение всей массивной, колеблющейся громадины.

— Забудь его, детка. Нам всем пришлось забыть.

С левого борта — маленький бон у подножия крутого трапа, освещаемого одиноким желтым огоньком. Он не выключает мотор, а приводит лодку в равновесие, крепко ухватившись за железную балку.

— Ты можешь вернуться назад, Смилла.

В нем есть что-то трогательное, как будто только сейчас он понимает, что это уже не игра.

— В том то и дело, — говорю я, — что у меня нет ничего, к чему бы стоило возвращаться.

Я сама закидываю коробку на бон. Когда я забираюсь вслед за ней и оборачиваюсь, он стоит мгновение, глядя на меня, маленькая фигурка, которая поднимается и опускается, повинуясь танцующему движению большой резиновой лодки. Потом он, повернувшись, отталкивается.

МОРЕ

I

1

Каюта размером два с половиной на три метра. И все же здесь умудрились уместить раковину с зеркалом, шкаф, койку с лампой, полку для книг, под иллюминатором — маленький письменный стол со стулом, а на столе — большую собаку.

Она занимает пространство от одной переборки до середины койки, то есть размером она метра два. Глаза у нее печальные, лапы темные, и всякий раз при крене судна она пытается дотронуться до меня. Если ей это удастся, я моментально разложусь на составные части. Мясо отстанет от костей, глаза вытекут из глазниц и испарятся, внутренности пробьются сквозь кожу и лопнут в облаке болотного газа.

Собака не имеет отношения к этому месту. Она вообще не имеет отношения к моему миру. Ее зовут Ааюмаак, и она происходит из Восточной Гренландии, моя мать привезла ее с собой, побывав в гостях в Аммассалике. Увидев собаку один раз, она почувствовала, что та всегда должна быть поблизости от Кваанаака, и с тех пор она ей часто встречалась. Собака эта никогда не касается земли, вот и сейчас она тоже парит на некотором расстоянии от письменного стола, здесь же она оказалась потому, что я плыву на корабле.

Я всегда боялась моря. Меня так и не смогли заставить сесть в каяк, хотя это было самым большим желанием моей матери. Я так никогда и не ступала на палубу принадлежащего Морицу “свана”. Одна из причин, по которым я люблю лед, заключается в том, что он закрывает воду и делает ее твердой, надежной, проходимой, постижимой. Я знаю, что за бортом волны становятся выше и ветер усиливается, а где-то далеко впереди форштевень “Кроноса” врезается в волны, разбивая их и посылая вдоль фальшборта ревущие каскады воды, которые за стеклом моего иллюминатора превращаются в мелкие шипящие брызги, белеющие в ночи. В открытом море нет ориентиров, есть только аморфное, хаотическое перемещение беспорядочных водяных масс, которые вздымаются, разбиваются и катятся, и их поверхность нарушают новые потоки воды, они сталкиваются, образуя водовороты, исчезают, возникают вновь и, наконец, бесследно пропадают. Этот беспорядок постепенно проникнет в лимфатические сосуды моей системы равновесия и лишит меня способности ориентироваться в пространстве, он пробьется в мои клетки и нарушит в них концентрацию солей и тем самым проводимость нервной системы, сделав меня глухой, слепой и беспомощной. Я боюсь моря не потому, что оно хочет поглотить меня. Я боюсь его. потому что оно стремится отнять у меня умение ориентироваться, мой внутренний гироскоп, мое знание того, где верх, а где низ, мою связь с абсолютным пространством.

Никто не может вырасти в Кваанааке, не выходя в море. Никто не может, учась в университете и работая, подобно мне, в составе экспедиционных отрядов по заброске провизии и оборудования, а также проводником по Северной Гренландии, не оказаться в ситуации, когда надо плыть по воде. Я побывала на большем количестве судов и провела там больше времени, чем об этом хотелось бы вспоминать. Если я не стою прямо посреди палубы, мне, как правило, удается вытеснить это из сознания.

С того момента, когда я несколько часов назад поднялась на борт, начался процесс разложения. В моих ушах уже шумит, в слизистой оболочке появляется странная, необъяснимая сухость. Я уже более не могу с уверенностью определить стороны света. На моем столе Ааюмаак ждет, что я потеряю бдительность.

Она сидит прямо у ворот, ведущих ко сну, и всякий раз, когда я слышу, что мое дыхание становится более глубоким, и понимаю, что уже сплю, я не погружаюсь в плавное исчезновение действительности, которое мне так необходимо, а оказываюсь в новом, опасном состоянии ясности рядом с парящим призраком — собакой с тремя когтями на каждой лапе, призраком, увеличенным и усиленным фантазией моей матери, и оттуда, из моего детства перенесенным в мои кошмары.

Должно быть, час назад был запущен двигатель, и я на большом расстоянии скорее почувствовала, чем услышала шум якорного устройства и грохот цепей, но я слишком устала, чтобы проснуться, и слишком возбуждена, чтобы спать, и, наконец, мне хочется, чтобы все это прекратилось.

Все это прекращается, когда открывается дверь. Не было ни стука, ни звука шагов. Он подкрался к двери, толкнул ее и просунул внутрь голову.

— Капитан ждет тебя на мостике.

Он продолжает стоять в дверях, чтобы я не могла встать с постели и одеться, чтобы заставить меня обнажить перед ним свое тело. Закрывшись одеялом до подбородка, я сползаю вниз и пинаю дверь ногой так, что он едва успевает убрать голову.

Яккельсен. Его фамилия Яккельсен. Может быть, у него есть и имя, но на “Кроносе” все называют друг друга только по фамилии.

Я стою под дождем, пока не исчезает резиновая лодка с силуэтом Ландера. Не видно ни души, и я сама пытаюсь поднять ящик, но мне приходится отказаться от мысли втащить его по штормтрапу. Я оставляю ящик и поднимаюсь вверх в темноту над одиноким фонарем.

Трап ведет к открытому лацпорту. Внутри матовая дежурная лампочка освещает зеленый коридор на второй палубе. Укрывшись от дождя, положив ноги на ящик с канатом, сидит мальчишка с сигаретой.

На нем грубые черные ботинки, синие рабочие брюки и синий шерстяной свитер, и для моряка он кажется слишком молодым и чересчур тощим.

— Я тут тебя жду. Яккельсен. Мы здесь обращаемся друг к другу по фамилии. Приказ капитана.