Страница:

Молодой хан был приветлив до конца и сохранил за отцом Дмитрия звание великого владимирского князя.

Когда Иван Иванович возвратился в Москву, в его свите был и опальный боярин Василий Вельяминов. Из той же Рогожской летописи известно, что встреча великого князя с бывшим московским тысяцким произошла в Орде. Два года уже миновало после загадочного убийства Алексея Хвоста. Ропот московских черных людей и части боярства против Вельяминова как возможного подстрекателя к убийству поутих.

Теперь семейство Вельяминова заново устраивалось и налаживало прежнюю безбедную жизнь в своем родовом боярском гнезде, внутри крепостных стен. У Василия Васильевича было три сына — Иван, Микула и Полиевкт, ребята одного поколения с Дмитрием и как-никак его двоюродные братья. Наверняка он игрывал с ними в различные детские игры, хотя и известно, что ребятишки в тот век, причем не только княжеские и боярские, но и простолюдинов, вели жизнь достаточно замкнутую, редко отлучаясь от родительских подворий.

Имелись у Дмитрия сверстники и в других кремлевских домах — в семьях знатных служилых людей московского князя. У подножия боровицкого холма, возле угловой стрельницы размещалась усадьба бояр Акинфовичей, названных так по знаменитому основателю их рода Акинфу Великому. На той усадьбе подрастали три братца, мал мала меньше: Федя по прозвищу Свибло, или Швиблый, то есть шепелявый, Ваня Хромой и Алексаша, прозванный Остеем. Прозвища и в боярских семьях были в большом ходу, обычно их давали еще в детстве, иногда сами родители, иногда соседская злоязыкая, падкая до всякой свежей дразнилки малышня. Прозвища с годами не забывались, но еще прочнее прирастали к своим жертвам, которые, кажется, и не очень-то горевали по этому поводу. Московский народ был быстр и остер на язык, сметлив на всякий речевой обыгрыш, под настроение не щадил ни кума, ни свата, ни родного брата. Словом сшибали спесь, словом давали тычка, словом в краску вгоняли; на испуг, на выдержку, на обидчивость и находчивость проверяли словом же. Зато каждый привыкал с детства не лезть за словом в карман: он тебя плюхой, а ты его рюхой. Цепкое да меткое словцо служило отдушиной в неласковой жизни.

Прозвище подчеркивало в каждом его неповторимость. К примеру, того же Федю Свибла не спутать было заочно с другим юным Федором, тоже Андреичем, сыном боярина Кобылы, потому что того на всю жизнь Кошкой нарекли. Еще одного маленького Федора, также кремлевского жителя, прозвали Беклемишем. Квашней, Белеутом, Плещеем кликали других боярских сынков, а в дому у боярина Дмитрия по прозвищу Зерно подрастал мальчик Костя, имевший уличное имя Шея. Кошка, Квашня, Шея — это еще что, одного боярского сынка и Собакой обзывали, а ничего, перетерпел, вырос, даже занял место среди мужей княжого совета.

Многим из этих ребят посчастливилось уцелеть в лето страшного морового поветрия, некоторые народились позже, все с детства знали в лицо маленьких князей Дмитрия с Иваном и двоюродных им Ивана и Владимира. А подрастут и узнают друг друга покрепче, не только в лицо да по прозвищам. И все почти станут помогать своему князю и господину в делах ратных и мирных.

В год возвращения из Орды Ивана Ивановича Красного отбыл в Киев митрополит Алексей. Поездка была вынуждена тем, что в литовских пределах снова самоуправствовал Роман. Да и вообще в отношениях Москвы с Литвой явно назревало неблагополучие. После того как московские полки выбили литовцев из захваченной ими порубежной Ржевы, Ольгерд приступил к стенам Смоленска, повоевал Мстиславль, а сын его Андрей, князь Полоцкий, снова занял слабо укрепленную Ржеву.

В Киеве, где теперь во всем слушались Ольгерда, с митрополитом поступили бесчестно — три долгих года протомили на положении узника.

А как именно сейчас не хватало его в Москве! Подростком умер Иван, старший сын покойного князь-Андрея, Дмитриев двоюродный. А в осень 1359 года нежданно занедужил сам великий князь. Ему было всего тридцать три года — самый цвет молодости и красоты, — и всего шесть лет пробыл он у власти.

Летописи не оставили ни слова, ни намека о причине скоропостижной смерти среднего из сыновей Калиты. Томил ли Ивана Ивановича давний недуг? Или в гостях у Бердибека попотчевали чем-нибудь особенным? На такое ведь водились там искусники и в прежние времена. И князь Александр Невский когда-то вернулся из ханской столицы смертельно больным. И отец его, отравленный в Каракоруме, умер по дороге на Русь. Но ни тогда, в XIII веке, ни теперь, в XIV, лекари посмертных заключений не составляли.

Вдруг оказалась Москва без взрослого князя. Дико было как-то и помыслить, что с завтрашнего дня станет в княжеском дому старшим малолеток Дмитрий в его неполные девять лет. Собирали, собирали Москву, и вот стоят посреди нее гробы, а у гробов — дети несмышленые.

VIII

Глава вторая

I

II

Когда Иван Иванович возвратился в Москву, в его свите был и опальный боярин Василий Вельяминов. Из той же Рогожской летописи известно, что встреча великого князя с бывшим московским тысяцким произошла в Орде. Два года уже миновало после загадочного убийства Алексея Хвоста. Ропот московских черных людей и части боярства против Вельяминова как возможного подстрекателя к убийству поутих.

Теперь семейство Вельяминова заново устраивалось и налаживало прежнюю безбедную жизнь в своем родовом боярском гнезде, внутри крепостных стен. У Василия Васильевича было три сына — Иван, Микула и Полиевкт, ребята одного поколения с Дмитрием и как-никак его двоюродные братья. Наверняка он игрывал с ними в различные детские игры, хотя и известно, что ребятишки в тот век, причем не только княжеские и боярские, но и простолюдинов, вели жизнь достаточно замкнутую, редко отлучаясь от родительских подворий.

Имелись у Дмитрия сверстники и в других кремлевских домах — в семьях знатных служилых людей московского князя. У подножия боровицкого холма, возле угловой стрельницы размещалась усадьба бояр Акинфовичей, названных так по знаменитому основателю их рода Акинфу Великому. На той усадьбе подрастали три братца, мал мала меньше: Федя по прозвищу Свибло, или Швиблый, то есть шепелявый, Ваня Хромой и Алексаша, прозванный Остеем. Прозвища и в боярских семьях были в большом ходу, обычно их давали еще в детстве, иногда сами родители, иногда соседская злоязыкая, падкая до всякой свежей дразнилки малышня. Прозвища с годами не забывались, но еще прочнее прирастали к своим жертвам, которые, кажется, и не очень-то горевали по этому поводу. Московский народ был быстр и остер на язык, сметлив на всякий речевой обыгрыш, под настроение не щадил ни кума, ни свата, ни родного брата. Словом сшибали спесь, словом давали тычка, словом в краску вгоняли; на испуг, на выдержку, на обидчивость и находчивость проверяли словом же. Зато каждый привыкал с детства не лезть за словом в карман: он тебя плюхой, а ты его рюхой. Цепкое да меткое словцо служило отдушиной в неласковой жизни.

Прозвище подчеркивало в каждом его неповторимость. К примеру, того же Федю Свибла не спутать было заочно с другим юным Федором, тоже Андреичем, сыном боярина Кобылы, потому что того на всю жизнь Кошкой нарекли. Еще одного маленького Федора, также кремлевского жителя, прозвали Беклемишем. Квашней, Белеутом, Плещеем кликали других боярских сынков, а в дому у боярина Дмитрия по прозвищу Зерно подрастал мальчик Костя, имевший уличное имя Шея. Кошка, Квашня, Шея — это еще что, одного боярского сынка и Собакой обзывали, а ничего, перетерпел, вырос, даже занял место среди мужей княжого совета.

Многим из этих ребят посчастливилось уцелеть в лето страшного морового поветрия, некоторые народились позже, все с детства знали в лицо маленьких князей Дмитрия с Иваном и двоюродных им Ивана и Владимира. А подрастут и узнают друг друга покрепче, не только в лицо да по прозвищам. И все почти станут помогать своему князю и господину в делах ратных и мирных.

В год возвращения из Орды Ивана Ивановича Красного отбыл в Киев митрополит Алексей. Поездка была вынуждена тем, что в литовских пределах снова самоуправствовал Роман. Да и вообще в отношениях Москвы с Литвой явно назревало неблагополучие. После того как московские полки выбили литовцев из захваченной ими порубежной Ржевы, Ольгерд приступил к стенам Смоленска, повоевал Мстиславль, а сын его Андрей, князь Полоцкий, снова занял слабо укрепленную Ржеву.

В Киеве, где теперь во всем слушались Ольгерда, с митрополитом поступили бесчестно — три долгих года протомили на положении узника.

А как именно сейчас не хватало его в Москве! Подростком умер Иван, старший сын покойного князь-Андрея, Дмитриев двоюродный. А в осень 1359 года нежданно занедужил сам великий князь. Ему было всего тридцать три года — самый цвет молодости и красоты, — и всего шесть лет пробыл он у власти.

Летописи не оставили ни слова, ни намека о причине скоропостижной смерти среднего из сыновей Калиты. Томил ли Ивана Ивановича давний недуг? Или в гостях у Бердибека попотчевали чем-нибудь особенным? На такое ведь водились там искусники и в прежние времена. И князь Александр Невский когда-то вернулся из ханской столицы смертельно больным. И отец его, отравленный в Каракоруме, умер по дороге на Русь. Но ни тогда, в XIII веке, ни теперь, в XIV, лекари посмертных заключений не составляли.

Вдруг оказалась Москва без взрослого князя. Дико было как-то и помыслить, что с завтрашнего дня станет в княжеском дому старшим малолеток Дмитрий в его неполные девять лет. Собирали, собирали Москву, и вот стоят посреди нее гробы, а у гробов — дети несмышленые.

VIII

Иван Иванович успел составить духовное завещание. Возможно, сделал он это на всякий случай — так было принято — еще накануне последней поездки в Орду: «Пишу душевную грамоту, ничим же не нужен, целым своим умом, во своем здоровье».

Грамота сохранилась до наших дней. Она выполнена на пергаменте в двух списках, снабженных подвесными великокняжескими печатями из позолоченного серебра. Списки дословно совпадают, и, вероятнее всего, один был изготовлен для жены и детей Ивана Ивановича, а другой — для Марии Ивановны и братанича Владимира.

Завещание составлено в том же тоне деловых поручений и распоряжений, в каком писали свои духовные отец и старший брат Ивана Красного. Прежде всего подробно и четко определяются величины земельных владений, оставляемых наследникам. Город Москва со всеми его землями, занятыми под укрепления, жилье, хозяйственные постройки, огороды, сады, луга, боры, ближние речные ловища и прочее, а также со всевозможными таможенными и мытными сборами и пошлинами делится между сыновьями Ивана Красного Дмитрием и Иваном и их двоюродным братом на три равные части.

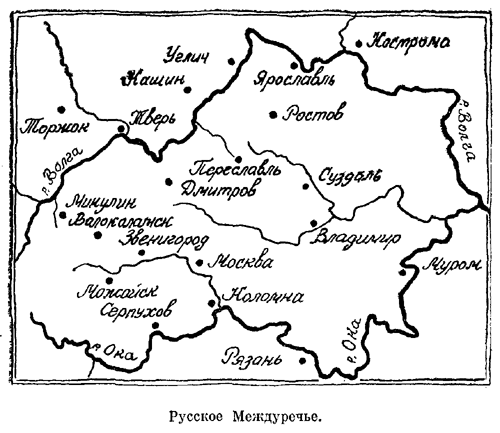

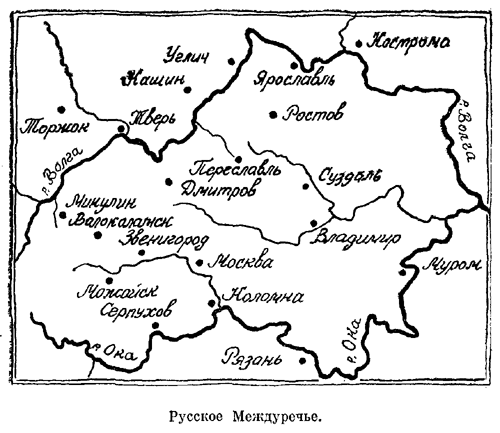

Делится между ними и княжество Московское, но уже не поровну и не целиком. Дмитрию, как старшему в роду, по обычаю завещаются два важнейших после Москвы города — Коломна и Можайск с окрестными волостями, селами и деревнями. Можайск стоит у верховьев Москвы-реки, на западе, а Коломна — у ее устья, в юго-восточном углу княжества, и таким образом все оно, как крепким поясом, препоясано течением реки с притороченными к берегам волостями. Правда, в одном месте, возле Звенигорода, этот пояс как бы надставлен куском из другого материала, потому что сам Звенигород и прилежащие к нему волости завещаны младшему брату Дмитрия. От них обоих зависит, быть ли поясу крепким на разрыв. Владимиру переходят земли, принадлежавшие его отцу. Часть Владимировых волостей кустится к северо-востоку от Москвы, за Клязьмой, по ее притокам, а другая часть, большая, — на юге княжества, по-над Окой, по берегам Нары да Протвы.

Некоторые волости и села находятся под рукой тетки Марии Александровны, вдовы князь-Семена. В случае ее смерти земли эти перейдут Дмитрию.

А когда умрет великая княгиня Ульяна, вторая жена Ивана Калиты, мачеха Ивана Ивановича, то принадлежащие ей угодья и урочища будут поделены начетверо: троим братьям и княгине Александре. Последней, кроме того, отдается часть волостей в уделах старшего и младшего сыновей, а также ряд сел, московских и подмосковных.

Если какие-то новые земли достанутся сыновьям и братаничу, то пусть поделят без обиды, а если Орда отнимет что в пользу соседей, то остаток тоже по справедливости переделить.

Всей земле, до последней однодворной деревеньки, до последнего овражка и межного валуна нужно знать меру и счет, чтобы ни единая пядь не утерялась, не заросла бурьяном, не стала причиной обид и раздоров.

Далее в духовной делились драгоценные вещи, скопленные в сундуках, ларях и шкатулках великокняжеских палат. Дмитрию Иван Иванович оставлял нагрудный крест с изображением святого Александра и еще один крест, золотом окованный, затем большую золотую цепь нагрудную с золотым же крестом, золотую цепь кольчатую да шапку золотую, да большой пояс с жемчужными каменьями, которым завещателя благословил в свое время отец, Иван Данилович, а еще золотой пояс с крюком и саблю золотую, и серьгу золотую с жемчугом, и большой золотой ковш, и бадью серебряную с серебряной наливкой поверху, и еще разные драгоценности помельче.

Не в обиде будет и меньший брат. Ему остается икона «Благовещенье», большая золотая цепь с крестом и еще одна цепь из золота, а к ним пояс золотой, ушитый жемчугами, простой золотой пояс, золотые же наплечки, большой золотой ковш, сабля золотая, серьга, тоже золотая, с жемчугами...

Подумал заботливый родитель и о подарках для будущих жен Дмитрия и Ивана: каждой на свадьбу будет пожаловано по золотой цепи и золотому поясу. (Запомним это обстоятельство, к нему еще придется вернуться при разматывании все того же «вельяминовского клубка»).

Золотой запас великокняжеской скарбницы может, пожалуй, по первому впечатлению поразить воображение своими размерами. Но нужно принять в расчет, что все это скапливалось не на одном лишь веку Ивана Красного. Тут были вещи, доставшиеся ему в дар от старшего брата, по завещанию от отца, а тому, в свою очередь, тоже от отца и деда. Крест с изображением святого Александра, судя по всему, сто лет тому назад мог принадлежать прапрадеду мальчика Дмитрия — Александру Ярославичу Невскому. Были тут, возможно, и чудом уцелевшие фамильные драгоценности еще домонгольских времен. Тут было то сравнительно немногое, что сберегалось при нашествиях и пожарах, утаивалось от завистливого глаза ханов и их послов, всякий раз требовавших все новых и новых подарков. Это был весьма скромный, сравнительно с другими временами, золотой достаток великокняжеского дома, вещи, которые почти никогда, за исключением особо торжественных случаев, не надевались, не нацеплялись и не навешивались, но держались под спудом на черный день, на случай самой крайней нужды. Этими вещами их хозяева редко когда любовались, но все же вид их или даже простой перечень в завещании придавал владельцу дополнительную уверенность в своих силах.

Конечно, дети есть дети: их не могло не восхищать сияние драгоценных окладов и цепей, сказочная красота утвари, испещренной чеканками, сканью, эмалями, вставными переливчатыми камнями. Дмитрий не догадывался, какой тяжкий груз принимает на свои мальчишеские рамена, унаследовав от родителя все эти цепи, пояса, оплечья, сабли. Не знал, какой еще более тяжкий груз — города и земли, ему с братьями оставленные. Как год от года все крепче будет давить этот груз на сердце, на саму думу, хотящую хоть ненадолго освободиться от забот и не могущую. Что значили пока для него груды названий волостей и сел? Городня, Мезынь, Песочна, Брашева, Похряна, Гроздна, Гжель, Усть-Мерская?.. Он почти нигде в тех волостях еще и не бывал. А села разные — Малаховское, Напрудское, Островское, Копотенское, Косинское... А еще волости — Кремична, Руза, Суходол, Тростна и иже с ними... Ведь сколько народу должно жить в них, и там и сям, и, шутка ли, каждый из них теперь — твой. А за московскими пределами? Сколько там земель, городов, не означенных в родительской грамоте, но еще с дедовых времен принадлежащих Москве! Переславль, Кострома, купленные Калитой села в ростовской земле, его же купли в отдаленном Белозерье... А тяжелейшая, надсадная ноша отношений с ближайшими соседями — с тверичами, рязанцами, суздальцами, смоленскими и брянскими князьями! Сколько тут накопилось недоумений, какая злоба перекипела за ближайшие и не ближайшие времена. Один лишь Новгород чего стоит.

А таинственно крепнущая Литва, на веку деда и отца поглотившая чуть не всю Киевскую Русь.

А Орда, Орда, наконец! Орда, которая, куда ни глянь, везде, в любом деле — и в начале, и в конце, и посередине.

Эх, эх, им бы еще, ребятишкам, в игры свои играть, носиться, захлебываясь смехом, друг за другом по укромным светелкам, скрипучим лесенкам, прохладным сеням, навесным, обдаваемым сквознячком гульбищам...

Грамота сохранилась до наших дней. Она выполнена на пергаменте в двух списках, снабженных подвесными великокняжескими печатями из позолоченного серебра. Списки дословно совпадают, и, вероятнее всего, один был изготовлен для жены и детей Ивана Ивановича, а другой — для Марии Ивановны и братанича Владимира.

Завещание составлено в том же тоне деловых поручений и распоряжений, в каком писали свои духовные отец и старший брат Ивана Красного. Прежде всего подробно и четко определяются величины земельных владений, оставляемых наследникам. Город Москва со всеми его землями, занятыми под укрепления, жилье, хозяйственные постройки, огороды, сады, луга, боры, ближние речные ловища и прочее, а также со всевозможными таможенными и мытными сборами и пошлинами делится между сыновьями Ивана Красного Дмитрием и Иваном и их двоюродным братом на три равные части.

Делится между ними и княжество Московское, но уже не поровну и не целиком. Дмитрию, как старшему в роду, по обычаю завещаются два важнейших после Москвы города — Коломна и Можайск с окрестными волостями, селами и деревнями. Можайск стоит у верховьев Москвы-реки, на западе, а Коломна — у ее устья, в юго-восточном углу княжества, и таким образом все оно, как крепким поясом, препоясано течением реки с притороченными к берегам волостями. Правда, в одном месте, возле Звенигорода, этот пояс как бы надставлен куском из другого материала, потому что сам Звенигород и прилежащие к нему волости завещаны младшему брату Дмитрия. От них обоих зависит, быть ли поясу крепким на разрыв. Владимиру переходят земли, принадлежавшие его отцу. Часть Владимировых волостей кустится к северо-востоку от Москвы, за Клязьмой, по ее притокам, а другая часть, большая, — на юге княжества, по-над Окой, по берегам Нары да Протвы.

Некоторые волости и села находятся под рукой тетки Марии Александровны, вдовы князь-Семена. В случае ее смерти земли эти перейдут Дмитрию.

А когда умрет великая княгиня Ульяна, вторая жена Ивана Калиты, мачеха Ивана Ивановича, то принадлежащие ей угодья и урочища будут поделены начетверо: троим братьям и княгине Александре. Последней, кроме того, отдается часть волостей в уделах старшего и младшего сыновей, а также ряд сел, московских и подмосковных.

Если какие-то новые земли достанутся сыновьям и братаничу, то пусть поделят без обиды, а если Орда отнимет что в пользу соседей, то остаток тоже по справедливости переделить.

Всей земле, до последней однодворной деревеньки, до последнего овражка и межного валуна нужно знать меру и счет, чтобы ни единая пядь не утерялась, не заросла бурьяном, не стала причиной обид и раздоров.

Далее в духовной делились драгоценные вещи, скопленные в сундуках, ларях и шкатулках великокняжеских палат. Дмитрию Иван Иванович оставлял нагрудный крест с изображением святого Александра и еще один крест, золотом окованный, затем большую золотую цепь нагрудную с золотым же крестом, золотую цепь кольчатую да шапку золотую, да большой пояс с жемчужными каменьями, которым завещателя благословил в свое время отец, Иван Данилович, а еще золотой пояс с крюком и саблю золотую, и серьгу золотую с жемчугом, и большой золотой ковш, и бадью серебряную с серебряной наливкой поверху, и еще разные драгоценности помельче.

Не в обиде будет и меньший брат. Ему остается икона «Благовещенье», большая золотая цепь с крестом и еще одна цепь из золота, а к ним пояс золотой, ушитый жемчугами, простой золотой пояс, золотые же наплечки, большой золотой ковш, сабля золотая, серьга, тоже золотая, с жемчугами...

Подумал заботливый родитель и о подарках для будущих жен Дмитрия и Ивана: каждой на свадьбу будет пожаловано по золотой цепи и золотому поясу. (Запомним это обстоятельство, к нему еще придется вернуться при разматывании все того же «вельяминовского клубка»).

Золотой запас великокняжеской скарбницы может, пожалуй, по первому впечатлению поразить воображение своими размерами. Но нужно принять в расчет, что все это скапливалось не на одном лишь веку Ивана Красного. Тут были вещи, доставшиеся ему в дар от старшего брата, по завещанию от отца, а тому, в свою очередь, тоже от отца и деда. Крест с изображением святого Александра, судя по всему, сто лет тому назад мог принадлежать прапрадеду мальчика Дмитрия — Александру Ярославичу Невскому. Были тут, возможно, и чудом уцелевшие фамильные драгоценности еще домонгольских времен. Тут было то сравнительно немногое, что сберегалось при нашествиях и пожарах, утаивалось от завистливого глаза ханов и их послов, всякий раз требовавших все новых и новых подарков. Это был весьма скромный, сравнительно с другими временами, золотой достаток великокняжеского дома, вещи, которые почти никогда, за исключением особо торжественных случаев, не надевались, не нацеплялись и не навешивались, но держались под спудом на черный день, на случай самой крайней нужды. Этими вещами их хозяева редко когда любовались, но все же вид их или даже простой перечень в завещании придавал владельцу дополнительную уверенность в своих силах.

Конечно, дети есть дети: их не могло не восхищать сияние драгоценных окладов и цепей, сказочная красота утвари, испещренной чеканками, сканью, эмалями, вставными переливчатыми камнями. Дмитрий не догадывался, какой тяжкий груз принимает на свои мальчишеские рамена, унаследовав от родителя все эти цепи, пояса, оплечья, сабли. Не знал, какой еще более тяжкий груз — города и земли, ему с братьями оставленные. Как год от года все крепче будет давить этот груз на сердце, на саму думу, хотящую хоть ненадолго освободиться от забот и не могущую. Что значили пока для него груды названий волостей и сел? Городня, Мезынь, Песочна, Брашева, Похряна, Гроздна, Гжель, Усть-Мерская?.. Он почти нигде в тех волостях еще и не бывал. А села разные — Малаховское, Напрудское, Островское, Копотенское, Косинское... А еще волости — Кремична, Руза, Суходол, Тростна и иже с ними... Ведь сколько народу должно жить в них, и там и сям, и, шутка ли, каждый из них теперь — твой. А за московскими пределами? Сколько там земель, городов, не означенных в родительской грамоте, но еще с дедовых времен принадлежащих Москве! Переславль, Кострома, купленные Калитой села в ростовской земле, его же купли в отдаленном Белозерье... А тяжелейшая, надсадная ноша отношений с ближайшими соседями — с тверичами, рязанцами, суздальцами, смоленскими и брянскими князьями! Сколько тут накопилось недоумений, какая злоба перекипела за ближайшие и не ближайшие времена. Один лишь Новгород чего стоит.

А таинственно крепнущая Литва, на веку деда и отца поглотившая чуть не всю Киевскую Русь.

А Орда, Орда, наконец! Орда, которая, куда ни глянь, везде, в любом деле — и в начале, и в конце, и посередине.

Эх, эх, им бы еще, ребятишкам, в игры свои играть, носиться, захлебываясь смехом, друг за другом по укромным светелкам, скрипучим лесенкам, прохладным сеням, навесным, обдаваемым сквознячком гульбищам...

Глава вторая

В УЛУСЕ ДЖУЧИ

I

Что за дед такой был у него, если про деда этого, про Ивана Даниловича, Дмитрий с малолетства слышал то и дело, на каждом, можно сказать, шагу! Да и не только ухом, не единым слыхом, а и глаза постоянно на чем-нибудь дедовом застывали, и руки мальчишечьи любопытные к чему-нибудь дедову притрагивались.

Кромник, он же Кремник, Кремль, — рубленные из дуба башни и прясла — его, Ивана Даниловича, произведение. А до того, говорят, совсем маленький был детинец, умещался весь на Боровицком холму. Дед далеко отодвинул стены новой своей крепости от стародавней градской макушки — и к берегу Москвы-реки, и к Торгу.

И все белокаменные соборы в Кромнике тоже по дедовой воле строены: сначала Успенье, потом, вскоре за ним, Иоанн Лествичник поставлен, да Спас на Бору, да Архангел Михаил. Ни дядя Семен, ни покойный отец почти ничего каменного к этому ни в городе, ни на посаде не пристроили, не успели.

Про него рассказывая, сокрушенно качали вспоминате-ли головами: ох, и хитрец же был Данилыч, царствие ему небесное! Самого великого и жестокого царя Орды Узбека (на Руси его кликали то Азбяком, то Возбяком) хитрованил московский князь, как хотел. Не поймешь, кто кем и правил-то: царь ли князем, князь ли царем? Не стеснялся подолгу и часто в Сарае гостить; одолевая страх, весел был в разговорах, слово лестное умел прямо в глаза сказать, с подарками всех хатуней — жен ханских обходил и лишь потом уже нес самые пышные дары властелину Джучиева Улуса.

И еще знал Дмитрий с малых лет: это он, дед Иван, упросил митрополита переехать на постоянное жительство из Владимира в Москву, и событие то приравнивали к выигранной битве: вдруг выше пояса вынырнула Москва из глухоты, из вчерашней малости.

В княжеском доме любили вспоминать об одном видении, бывшем во сне Ивану Даниловичу: будто бы он с митрополитом Петром, тем самым, что на Москву из Владимира перебрался, проезжают верхами над Неглинной мимо высокой горы, укрытой снегом, и вдруг снег начал быстро-быстро сползать и сполз совсем, обнажив вершину. Наутро взволнованный князь рассказал митрополиту странный сон, и тот объяснил ему: снег — это он, Петр, потому что век его на исходе, а гора-де — сам великий князь московский, и стоять той горе долго.

Трудно поверить в то, чтобы дети и внуки Ивана Даниловича называли его Калитой. Это прозвище было простонародное, уличное, хотя пользовались им и в боярских, купеческих домах.

Но рано или поздно Дмитрий должен был услышать многое из той пестрой, неприбранной молвы, которая надолго пережила деда и в которой Иван Данилович имел несколько иной облик, чем тот, что воображался внуку на основе семейных преданий.

Уже после смерти Дмитрия, в XV веке, сложилось предание, объясняющее прозвище Ивана Даниловича. Калитой, или, по-ордынски, калтой, называли набедренную суму — принадлежность восточного воина, в которой возят огниво, трут и прочие вещи первой походной надобности. У Ивана Даниловича в калите якобы еще и монетки позвякивали. (Тут автор легенды за отдаленностью событий несколько подновлял подробности: монет на Руси при Иване Даниловиче еще не чеканили.)

...Однажды окружили Калиту нищие, и он, по обыкновению, не разглядывая, сколько кому вынет из сумы, каждого одарил милостыней. Но один из нищих, припрятав свою долю, снова подошел к князю. Тот опять достал ему несколько серебряниц. Чуть помедлив, нищий в третий раз протягивает руку. «Возьми, несытые зеницы», — говорит ему князь, давая в третий раз. «Сам ты несытые зеницы, — огрызнулся нищий, — здесь царствуешь и на небе царствовать хочешь?..»

В грубой ворчбе нищего видели и укоризну, но одновременно и притчу о том, что князь действительно поступает правильно. За бранной внешностью слов скрывалась похвала, под лохмотьями хулы — одобрение.

Но тою же молвой выплескивались на волю и другие мнения. Князь, мол, прехитр и только для виду раздает, в стократ больше он собирает. Да и раздает-то лишь, чтобы показать, как богат стал московский дом. Славой о своем богатстве хочет он приманить к себе людей, начиная от безлошадных пахарей и кончая привередливыми боярами чужих княжеств. Тут, мол, не нищелюбие, а славолюбие удачливого властителя.

А то еще и покруче высказывались. Гребет и гребет Калита без устали в свой мешок, всю Русь ободрал, что медведь липку. Выслуживаясь перед ханом, сплавляет в Сарай громадный «выход». Раньше, до Батыя, в одну руку гребли князья, теперь в обе стараются, а мужик все тот же — при единственных драных портах. Не зря и сказ, что у мужика порты драны, да у князя в уме ханы...

Нищелюб и скопидом, устроитель Руси и сарайский завсегдатай, добрый, добычливый хозяин и угодливый слуга, терпеливый донельзя — на сто голосов рассыпалась молва, докатываясь до боровицкого взгорка, отдаваясь шелестом в деревянных княжьих палатах. В представлении Дмитрия образ деда то яснел, то зыбился, двоился, чувство семейной гордости за удачливого, и справедливого Ивана Даниловича, любимца боярской старшины и побирушек, порой горчило растерянностью от чьего-то нечаянно услышанного приговора. Но постепенно, с годами, образ этот будет приобретать для внука отчетливость и убедительность образца, пусть и не безукоризненного, с теми или иными человеческими слабостями.

Взять хотя бы долготерпение дедово, обидную его согбенность перед ханом. Не сокрывалась ли и тут своя наука? Да, бывали на Руси в изобилии великие и славные нетерпеливцы. Им не то что десятилетия, а каждый день, прожитый под ордынской властью, был невыносимой мукой. Разве забудутся когда-нибудь имена страстотерпцев — черниговского князя Михаила и боярина его Федора? А судьбина несчастного Романа Рязанского?.. Десятки, сотни таких, как они, гибли в Орде, в русских городах, выплескивая в лицо поработителям презрение, отказываясь исполнять мерзкие их обряды — поклоняться огню и идолам, пить кумыс... Они озарены светом мученичества. От них исходило немое, а то и вслух высказываемое презрение к тем, кто смирился, кто призывал терпеть и терпеть.

Но ведь и у этих были свои доводы. Красна смерть одиночки на миру, но так ли уж трудна? Взмятежить город, переколотить вгорячах отряд баскаческий — велик ли подвиг? Через неделю, дело известное, ордынцы пришлют рать, в сто раз большую, и не будет многим городам пощады. Надо знать твердо, что дело предстоит долгое, что будет оно стоить кровавого пота, многих унижений, что целые ведра кумыса надо еще выпить русским князьям, пока соберут всю землю свою в один кулак.

Понятно, конечно, что страдный путь героев-одиночек, стихийные восстания целых городов производили на исстрадавшихся под игом людей впечатление куда более вдохновляющее, чем малоприметный и часто по внешности неблагодарный труд «долготерпеливцев», которые твердили, что нельзя переть против рожна, что нужно до поры кумиться с Ордой и ходить перед нею, слышь, в неотесанных болванах, которые-де и с матери родной серьгу сдерут, лишь бы угодить сарайскому дружку.

Но сойдутся ли эти равно трудные и равно необходимые пути — путь горячего, ярого нетерпения и путь подспудного накопления сил, кропотливого, рассчитанного на многие десятилетия? Ведь при всей их кажущейся несводимости немыслим и ущербен один путь без другого.

Русь ждала теперь какого-то нового, третьего примера. Она ждала людей, в естестве которых породнились бы, сладились оба опыта — горение духа и собранность ума, гнев и сила, неукротимость и трезвый расчет.

Но ни маленький Дмитрий, никто из его боярского и духовного окружения, никто вообще на Руси, пожалуй, сейчас еще не знал, долго ли осталось ждать.

Кромник, он же Кремник, Кремль, — рубленные из дуба башни и прясла — его, Ивана Даниловича, произведение. А до того, говорят, совсем маленький был детинец, умещался весь на Боровицком холму. Дед далеко отодвинул стены новой своей крепости от стародавней градской макушки — и к берегу Москвы-реки, и к Торгу.

И все белокаменные соборы в Кромнике тоже по дедовой воле строены: сначала Успенье, потом, вскоре за ним, Иоанн Лествичник поставлен, да Спас на Бору, да Архангел Михаил. Ни дядя Семен, ни покойный отец почти ничего каменного к этому ни в городе, ни на посаде не пристроили, не успели.

Про него рассказывая, сокрушенно качали вспоминате-ли головами: ох, и хитрец же был Данилыч, царствие ему небесное! Самого великого и жестокого царя Орды Узбека (на Руси его кликали то Азбяком, то Возбяком) хитрованил московский князь, как хотел. Не поймешь, кто кем и правил-то: царь ли князем, князь ли царем? Не стеснялся подолгу и часто в Сарае гостить; одолевая страх, весел был в разговорах, слово лестное умел прямо в глаза сказать, с подарками всех хатуней — жен ханских обходил и лишь потом уже нес самые пышные дары властелину Джучиева Улуса.

И еще знал Дмитрий с малых лет: это он, дед Иван, упросил митрополита переехать на постоянное жительство из Владимира в Москву, и событие то приравнивали к выигранной битве: вдруг выше пояса вынырнула Москва из глухоты, из вчерашней малости.

В княжеском доме любили вспоминать об одном видении, бывшем во сне Ивану Даниловичу: будто бы он с митрополитом Петром, тем самым, что на Москву из Владимира перебрался, проезжают верхами над Неглинной мимо высокой горы, укрытой снегом, и вдруг снег начал быстро-быстро сползать и сполз совсем, обнажив вершину. Наутро взволнованный князь рассказал митрополиту странный сон, и тот объяснил ему: снег — это он, Петр, потому что век его на исходе, а гора-де — сам великий князь московский, и стоять той горе долго.

Трудно поверить в то, чтобы дети и внуки Ивана Даниловича называли его Калитой. Это прозвище было простонародное, уличное, хотя пользовались им и в боярских, купеческих домах.

Но рано или поздно Дмитрий должен был услышать многое из той пестрой, неприбранной молвы, которая надолго пережила деда и в которой Иван Данилович имел несколько иной облик, чем тот, что воображался внуку на основе семейных преданий.

Уже после смерти Дмитрия, в XV веке, сложилось предание, объясняющее прозвище Ивана Даниловича. Калитой, или, по-ордынски, калтой, называли набедренную суму — принадлежность восточного воина, в которой возят огниво, трут и прочие вещи первой походной надобности. У Ивана Даниловича в калите якобы еще и монетки позвякивали. (Тут автор легенды за отдаленностью событий несколько подновлял подробности: монет на Руси при Иване Даниловиче еще не чеканили.)

...Однажды окружили Калиту нищие, и он, по обыкновению, не разглядывая, сколько кому вынет из сумы, каждого одарил милостыней. Но один из нищих, припрятав свою долю, снова подошел к князю. Тот опять достал ему несколько серебряниц. Чуть помедлив, нищий в третий раз протягивает руку. «Возьми, несытые зеницы», — говорит ему князь, давая в третий раз. «Сам ты несытые зеницы, — огрызнулся нищий, — здесь царствуешь и на небе царствовать хочешь?..»

В грубой ворчбе нищего видели и укоризну, но одновременно и притчу о том, что князь действительно поступает правильно. За бранной внешностью слов скрывалась похвала, под лохмотьями хулы — одобрение.

Но тою же молвой выплескивались на волю и другие мнения. Князь, мол, прехитр и только для виду раздает, в стократ больше он собирает. Да и раздает-то лишь, чтобы показать, как богат стал московский дом. Славой о своем богатстве хочет он приманить к себе людей, начиная от безлошадных пахарей и кончая привередливыми боярами чужих княжеств. Тут, мол, не нищелюбие, а славолюбие удачливого властителя.

А то еще и покруче высказывались. Гребет и гребет Калита без устали в свой мешок, всю Русь ободрал, что медведь липку. Выслуживаясь перед ханом, сплавляет в Сарай громадный «выход». Раньше, до Батыя, в одну руку гребли князья, теперь в обе стараются, а мужик все тот же — при единственных драных портах. Не зря и сказ, что у мужика порты драны, да у князя в уме ханы...

Нищелюб и скопидом, устроитель Руси и сарайский завсегдатай, добрый, добычливый хозяин и угодливый слуга, терпеливый донельзя — на сто голосов рассыпалась молва, докатываясь до боровицкого взгорка, отдаваясь шелестом в деревянных княжьих палатах. В представлении Дмитрия образ деда то яснел, то зыбился, двоился, чувство семейной гордости за удачливого, и справедливого Ивана Даниловича, любимца боярской старшины и побирушек, порой горчило растерянностью от чьего-то нечаянно услышанного приговора. Но постепенно, с годами, образ этот будет приобретать для внука отчетливость и убедительность образца, пусть и не безукоризненного, с теми или иными человеческими слабостями.

Взять хотя бы долготерпение дедово, обидную его согбенность перед ханом. Не сокрывалась ли и тут своя наука? Да, бывали на Руси в изобилии великие и славные нетерпеливцы. Им не то что десятилетия, а каждый день, прожитый под ордынской властью, был невыносимой мукой. Разве забудутся когда-нибудь имена страстотерпцев — черниговского князя Михаила и боярина его Федора? А судьбина несчастного Романа Рязанского?.. Десятки, сотни таких, как они, гибли в Орде, в русских городах, выплескивая в лицо поработителям презрение, отказываясь исполнять мерзкие их обряды — поклоняться огню и идолам, пить кумыс... Они озарены светом мученичества. От них исходило немое, а то и вслух высказываемое презрение к тем, кто смирился, кто призывал терпеть и терпеть.

Но ведь и у этих были свои доводы. Красна смерть одиночки на миру, но так ли уж трудна? Взмятежить город, переколотить вгорячах отряд баскаческий — велик ли подвиг? Через неделю, дело известное, ордынцы пришлют рать, в сто раз большую, и не будет многим городам пощады. Надо знать твердо, что дело предстоит долгое, что будет оно стоить кровавого пота, многих унижений, что целые ведра кумыса надо еще выпить русским князьям, пока соберут всю землю свою в один кулак.

Понятно, конечно, что страдный путь героев-одиночек, стихийные восстания целых городов производили на исстрадавшихся под игом людей впечатление куда более вдохновляющее, чем малоприметный и часто по внешности неблагодарный труд «долготерпеливцев», которые твердили, что нельзя переть против рожна, что нужно до поры кумиться с Ордой и ходить перед нею, слышь, в неотесанных болванах, которые-де и с матери родной серьгу сдерут, лишь бы угодить сарайскому дружку.

Но сойдутся ли эти равно трудные и равно необходимые пути — путь горячего, ярого нетерпения и путь подспудного накопления сил, кропотливого, рассчитанного на многие десятилетия? Ведь при всей их кажущейся несводимости немыслим и ущербен один путь без другого.

Русь ждала теперь какого-то нового, третьего примера. Она ждала людей, в естестве которых породнились бы, сладились оба опыта — горение духа и собранность ума, гнев и сила, неукротимость и трезвый расчет.

Но ни маленький Дмитрий, никто из его боярского и духовного окружения, никто вообще на Руси, пожалуй, сейчас еще не знал, долго ли осталось ждать.

II

Сто двадцать лет уже, как тешились ордынцы рознью русских княжеств, поощряли внутреннюю вражду, ловко и разнообразно подстрекали к ней. Сколько было восстаний, целыми городами поднимались, но все тонуло в крови. Орда научилась подавлять недовольства русскими же руками, так что и пенять порой не на кого, и страшную безысходность рождали эти расправы своих над своими. Но если завоевателям и такого казалось мало, шли на север карательные отряды. Погромщики действовали как во времена Батыя — целые цепочки русских городов освещали им тогда дорогу пламенем.

Но все-таки и у подневольной души нельзя насовсем отбивать вкус к жизни — об этом в Орде также имели понятие. И потому политика ее с годами видоизменялась. Если в первые десятилетия ига дань с Руси собирали сами — на постоянное жительство в подвластные княжества были снаряжены многочисленные воинские отряды во главе с особыми чиновниками, баскаками, то после ряда восстаний баскачество было отменено почти повсеместно. Согласились на том, что не нужно раздражать данников слишком частым присутствием. Не прижился и способ изымания дани с помощью откупщиков — мусульман и иудейских купцов. Этих тоже на местах принимали неласково, кое-кого и потрепали до смерти.

Орда для видимости чуть отступила: пусть «выход» собирают и привозят сами русские, и отвечает за это великий князь владимирский. А если что и утаит князь, если явится у него охота поживиться при сборах в свою пользу, то и тут Орде выгода: все не в ее сторону направится озлобление русских смердов.

Но, в конце концов, не так дань страшна, не так изнуряет это непрерывное, из года в год кровопивство, как угнетает русскую душу сознание нравственной зависимости. Взять хотя бы тот же великокняжеский ярлык, ведь его ханы кидают князьям, будто кость собакам, и еще хохочут, глядя, как те из-за нее грызутся. Вот она, хитрая восточная игра в кость! Когда же каждый русский осознает ее позорный смысл, когда освободится от незримых уз, оплетающих его волю? Пока таких были лишь единицы, и среди них Иван Данилович. Уж он-то не числился пешкой в восточных играх, хотя и в поддавки умел, и по-всякому.

Но то умел делать дед, а теперь, в год смерти родителя, откуда было знать девятилетнему Дмитрию дедову науку? А между тем, как бы она нынче ему пригодилась: кончина великого князя владимирского влекла за собой неминуемую для русских кпязей поездку в Орду. К тому же именно в эти месяцы на Руси стало известно, что в Сарае опять сменился властитель: хан Бердибек убит, а на его место сел какой-то Кульпа, или, как иначе произносили, Кульна. По заведенному правилу русские князья сразу по получении известия о переменах на ханском троне обязаны были ехать с представлением. Опять кинут им кость — ярлык и вновь будут потешаться над княжеской кучей малой?

Но, кажется, вряд ли кто из русичей успел поглядеть на Кульпу в лицо, за исключением нижегородского князя Андрея Константиновича, которому добираться до Сарая было сравнительно близко. Остальные, пока дошла до них весть, пока сами вышли, уже и припозднились. Кульпа продержался на троне всего шесть месяцев и пять дней.

Еще отмечая гибель Бердибека, русские летописцы выразительно подчеркнули: «Испи чашу, ею же напоил отца своего и братию свою». У некоторых восточных авторов есть свидетельство, что Кульпа приходился братом Бердибеку. Тогда выходит, что Бердибек, расправившийся, как мы помним, с двенадцатью своими братьями, убил не всех.

В любом случае он не до конца испил кровавую чашу, о которой образно повествуют летописцы. Никто ни на Руси, ни даже в Орде не мог еще догадываться, что липкий кубок со смертным питьем отныне пойдет по рукам десятков людей, что могущественный Улус Джучи вступает теперь в самый позорный отрезок своей истории.

Безжалостная расправа Бердибека над отцом и двенадцатью братьями, а затем и воцарение Кульпы знаменуют собой начало непристойной оргии, растянувшейся на целых два десятилетия. Это будет оргия борьбы за трон между сворой бесталанных и алчных Чингисидов.

«Великая замятия» — так назвали те времена летописцы — оказалась для Золотой Орды историческим возмездием за развращающую политику поощрения междоусобиц, которую она избрала главным оружием угнетения подвластных народов. Яды, которые в течение многих десятилетий выпускались отсюда вовне, хлынули теперь обратно. И хлынули с такой разрушающей силой, что вся ордынская правящая верхушка в буквальном смысле слова «взбесися».

За шесть месяцев и пять дней своего царствования Кульпа, по словам русского современника, произведшего этот точный подсчет, «много зла сотвори». Кульпу, убившего Бердибека, убил некто Науруз. Наши соотечественники по заведенной привычке и его имя подвергли некоторому коверканью, называя (или обзывая?) его то Нарусом, то Наврусом. Прибыв в Сарай, князья свои дары, предназначенные Кульпе, вручали ему.

Был ли среди них мальчик Дмитрий?

Большинство летописцев на этот вопрос отвечает отрицательно, сходясь на том, что московский князь-отрок впервые посетил Орду не в 1359-м, а двумя годами позже, в 1361 году, при сменившем Науруза (и этот просидит недолго) Хидыре. Обобщая древнейшие показания, В. Н. Татищев в пятом томе «Истории Российской» говорит, что в 1359 году к Наурузу от московского князя приехал его киличей, то есть посол, по имени Василий Михайлович, он и просил нового хана о ярлыке на великое княжение для Дмитрия Ивановича. Но хан не дал ярлыка в Москву, сказав: «Когда сам приидет, тогда ему дам». Причем пообещал никому другому ярлыка пока не вручать.

Но все-таки и у подневольной души нельзя насовсем отбивать вкус к жизни — об этом в Орде также имели понятие. И потому политика ее с годами видоизменялась. Если в первые десятилетия ига дань с Руси собирали сами — на постоянное жительство в подвластные княжества были снаряжены многочисленные воинские отряды во главе с особыми чиновниками, баскаками, то после ряда восстаний баскачество было отменено почти повсеместно. Согласились на том, что не нужно раздражать данников слишком частым присутствием. Не прижился и способ изымания дани с помощью откупщиков — мусульман и иудейских купцов. Этих тоже на местах принимали неласково, кое-кого и потрепали до смерти.

Орда для видимости чуть отступила: пусть «выход» собирают и привозят сами русские, и отвечает за это великий князь владимирский. А если что и утаит князь, если явится у него охота поживиться при сборах в свою пользу, то и тут Орде выгода: все не в ее сторону направится озлобление русских смердов.

Но, в конце концов, не так дань страшна, не так изнуряет это непрерывное, из года в год кровопивство, как угнетает русскую душу сознание нравственной зависимости. Взять хотя бы тот же великокняжеский ярлык, ведь его ханы кидают князьям, будто кость собакам, и еще хохочут, глядя, как те из-за нее грызутся. Вот она, хитрая восточная игра в кость! Когда же каждый русский осознает ее позорный смысл, когда освободится от незримых уз, оплетающих его волю? Пока таких были лишь единицы, и среди них Иван Данилович. Уж он-то не числился пешкой в восточных играх, хотя и в поддавки умел, и по-всякому.

Но то умел делать дед, а теперь, в год смерти родителя, откуда было знать девятилетнему Дмитрию дедову науку? А между тем, как бы она нынче ему пригодилась: кончина великого князя владимирского влекла за собой неминуемую для русских кпязей поездку в Орду. К тому же именно в эти месяцы на Руси стало известно, что в Сарае опять сменился властитель: хан Бердибек убит, а на его место сел какой-то Кульпа, или, как иначе произносили, Кульна. По заведенному правилу русские князья сразу по получении известия о переменах на ханском троне обязаны были ехать с представлением. Опять кинут им кость — ярлык и вновь будут потешаться над княжеской кучей малой?

Но, кажется, вряд ли кто из русичей успел поглядеть на Кульпу в лицо, за исключением нижегородского князя Андрея Константиновича, которому добираться до Сарая было сравнительно близко. Остальные, пока дошла до них весть, пока сами вышли, уже и припозднились. Кульпа продержался на троне всего шесть месяцев и пять дней.

Еще отмечая гибель Бердибека, русские летописцы выразительно подчеркнули: «Испи чашу, ею же напоил отца своего и братию свою». У некоторых восточных авторов есть свидетельство, что Кульпа приходился братом Бердибеку. Тогда выходит, что Бердибек, расправившийся, как мы помним, с двенадцатью своими братьями, убил не всех.

В любом случае он не до конца испил кровавую чашу, о которой образно повествуют летописцы. Никто ни на Руси, ни даже в Орде не мог еще догадываться, что липкий кубок со смертным питьем отныне пойдет по рукам десятков людей, что могущественный Улус Джучи вступает теперь в самый позорный отрезок своей истории.

Безжалостная расправа Бердибека над отцом и двенадцатью братьями, а затем и воцарение Кульпы знаменуют собой начало непристойной оргии, растянувшейся на целых два десятилетия. Это будет оргия борьбы за трон между сворой бесталанных и алчных Чингисидов.

«Великая замятия» — так назвали те времена летописцы — оказалась для Золотой Орды историческим возмездием за развращающую политику поощрения междоусобиц, которую она избрала главным оружием угнетения подвластных народов. Яды, которые в течение многих десятилетий выпускались отсюда вовне, хлынули теперь обратно. И хлынули с такой разрушающей силой, что вся ордынская правящая верхушка в буквальном смысле слова «взбесися».

За шесть месяцев и пять дней своего царствования Кульпа, по словам русского современника, произведшего этот точный подсчет, «много зла сотвори». Кульпу, убившего Бердибека, убил некто Науруз. Наши соотечественники по заведенной привычке и его имя подвергли некоторому коверканью, называя (или обзывая?) его то Нарусом, то Наврусом. Прибыв в Сарай, князья свои дары, предназначенные Кульпе, вручали ему.

Был ли среди них мальчик Дмитрий?

Большинство летописцев на этот вопрос отвечает отрицательно, сходясь на том, что московский князь-отрок впервые посетил Орду не в 1359-м, а двумя годами позже, в 1361 году, при сменившем Науруза (и этот просидит недолго) Хидыре. Обобщая древнейшие показания, В. Н. Татищев в пятом томе «Истории Российской» говорит, что в 1359 году к Наурузу от московского князя приехал его киличей, то есть посол, по имени Василий Михайлович, он и просил нового хана о ярлыке на великое княжение для Дмитрия Ивановича. Но хан не дал ярлыка в Москву, сказав: «Когда сам приидет, тогда ему дам». Причем пообещал никому другому ярлыка пока не вручать.