Неужели уходят? И знают ли это наши? Со стороны Ламмена вряд ли так видно…

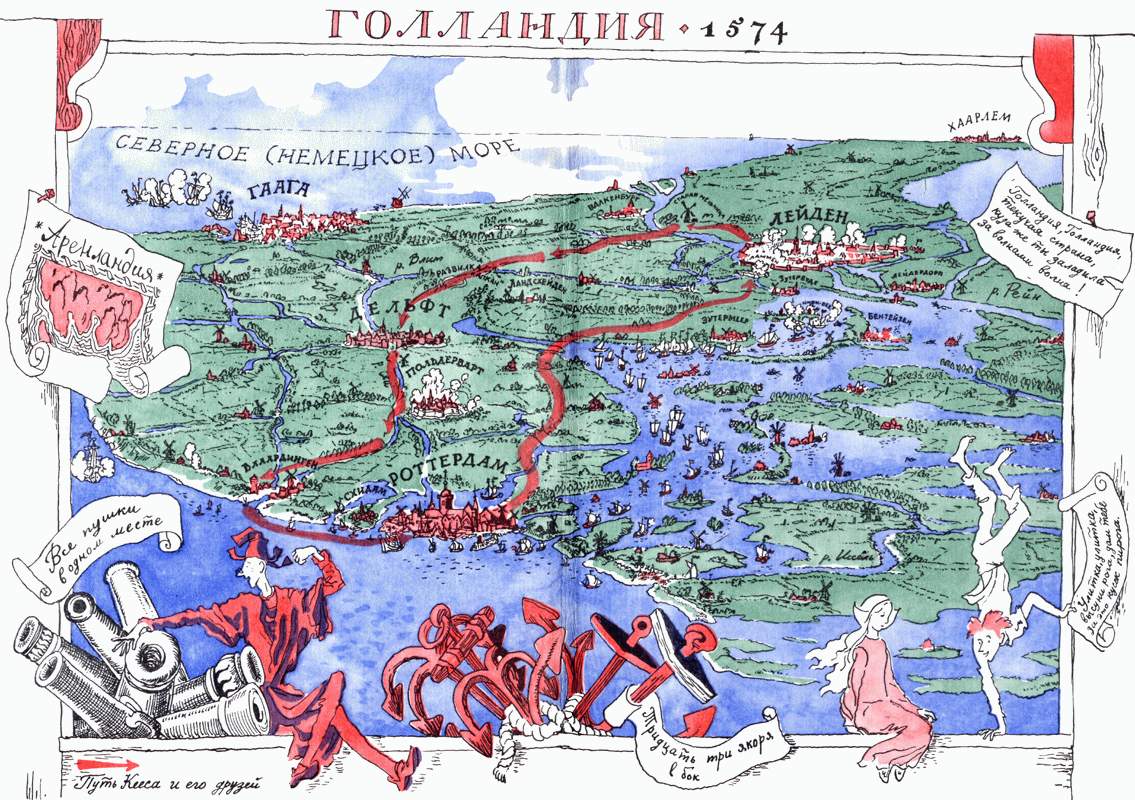

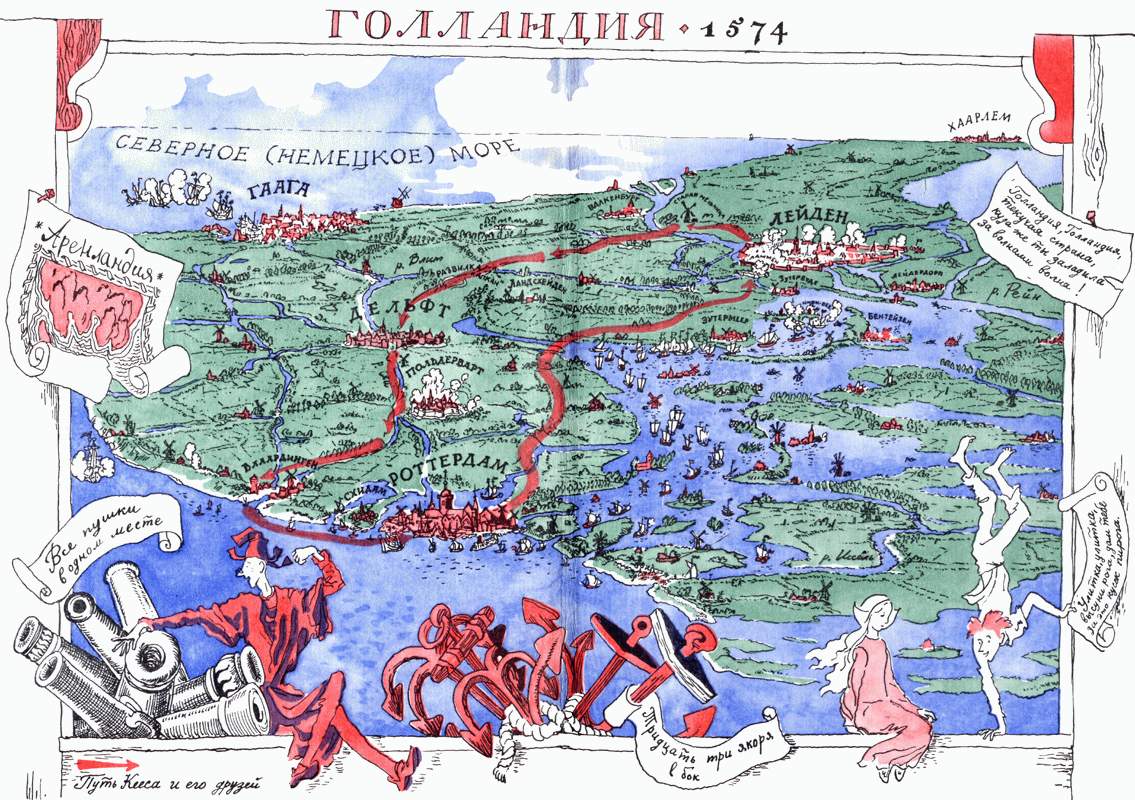

Долго мы сидели на дереве, продрогли совсем. А когда последний огонек переместился на левую сторону горизонта, мы спустились в лодку и изо всех сил стали грести к Лейдердорпу. Течение нам помогало.

Темнота уже посерела, деревья стали темнее неба, утро приближалось. В этом предрассветном сумраке мы вошли в Лейдердорп, который прижался к Рейну с обеих сторон.

Пусто. Так и есть! Не видно испанского флага на ратуше, кругом ни души. В самом Лейдердорпе сухо, держат воду плотины вдоль Рейна, но окрестности залиты ровным стеклом воды. Мы с Лисом кинулись в ратушу, где был испанский штаб. Там всё вверх дном! Чего только не валяется: солдатские каски, копья, котелки, молитвенники, игральные кости, какие-то тряпки…

На огромном столе я увидел лист белой бумаги, придавленный тяжелой чернильницей. На нём что-то написано, не по-нашему. Лис взял бумагу, всмотрелся, – было ещё темновато.

– Тут по-латински, – сказал Лис. – Нас учили, сейчас разберу.

С грехом пополам Лис понял, что там написано. Оказалось, здрасте-пожалуйста, это прощальная записка чуть ли не от самого Вальдеса. А написал он вроде того, мол, что прощай моё уютное гнёздышко в Лейдердорпе, покидаю тебя вовсе не из-за гёзов, а из-за воды, которая уже подмочила мою перину. И подпись: «Маэстро де кампо Вальдес», что означает по-нашему «полковник Вальдес».

Чудной, видно, этот полковник. Кому он оставил такую записку? Перед кем оправдывался? Тащил бы это послание сразу к королю Филиппу, который всё равно намылит ему шею за то, что не взял Лейден. А насчёт воды он, ей-богу, преувеличил. В Лейдердорпе ещё сухо. Гёзов, наверное, больше испугались.

Я посадил Лиса в лодку и велел ему по каналу, что отходит от Рейна, дуть прямо в Зутервуде, поднимать гёзов, если ещё не знают о бегстве испанцев. А сам решил дойти до Ламмена, проверить, всё ли в порядке, и там уже встретить корабли.

На прощание Лис говорит:

– Я, адмирал, знаешь почему сразу не сказал гёзам о взрыве? Признаюсь тебе, как на духу. Ведь если б сказал, то папашу бы хватились и поймали: по грудь в воде далеко не уйти. А всё-таки родной папаша, какой-никакой, и я за него ошибочно страдал. Теперь сожалею и желаю кровью искупить вину перед государством…

– Ладно, катись, – сказал я и тем оборвал Лисовы признания.

А сам по дамбе, что вдоль Роомбургерского канала, пошёл к форту Ламмен. Светало.

Конечно, и в Ламмене пусто. Я посмотрел на Лейден. Мать честная! У самых Коровьих ворот зияет здоровеннейший провал! Наверное, раз в пять шире самих ворот. И никого! Вот уж и вправду все заснули, как говорил Буазо! Знали бы испанцы, что это не пушки палили из города, а рушилась стена, может, они вместо Гааги прямо бы в Лейден завернули!

Не знал я в эту минуту, что половина города и вправду спала, но спала вечным сном. Тысяч восемь умерло с голоду, а другие были так измождены, что и подняться не могли.

Ночной грохот еле отозвался в их ослабевших сердцах, они думали, что это гёзы идут к ним на помощь с канонадой пушек.

А испанцы, ожесточённые и тоже уставшие, напуганные атаками гёзов и голландской воды, уже уходили, и грохот упавшей стены только подстегнул их в спину.

Но этого я не знал. Я возмущался беспечностью осажденных. Я обвинял их в трусости, вспоминал, что не ответили на просьбу Буазо атаковать форт Ламмен с тыла. Но тут нашёл на земле убитого голубя. На лапке его осталась нетронутой трубочка. Оказалось, та самая записка адмирала. Она не дошла до лейденцев. И мне стало ясно, кто подстрелил голубя. Кому, кроме лейтенанта Шевалье с его длинноствольной «жанеттой»? Просто для развлечения подстрелил, даже не посмотрел, что за голубь.

Я хорошенько осмотрел Ламмен, а потом взобрался на бастион. И тут хочу снова напомнить то место из хроники, с которого начал:

Я хорошенько осмотрел Ламмен, а потом взобрался на бастион. И тут хочу снова напомнить то место из хроники, с которого начал:

«Когда 3 октября 1574 года занялся мглистый рассвет, и в Лейдене, и в войсках, шедших на помощь, воцарилось тревожное угрюмое ожидание. Осажденные думали, что испанцы готовы к штурму через рухнувшую ночью стену. Шедшие на помощь были уверены, что испанцы уже взяли город, подтверждением тому в их глазах был ночной грохот и зияющий утром провал в стене. Внезапно увидели, как на бастионе форта Ламмен показался мальчик и, сняв шляпу, стал размахивать ею…»

Ну, стало быть, это был я. Не надо вам объяснять. Добавлю только пару строк из той же книжки:

«В то же время по грудь в воде брел от Ламмена какой-то человек…»

Здесь сразу две ошибки. Во-первых, не человек, а полчеловека, да ещё с рыжей головой. Значит, Лис. А во-вторых, не от Ламмена, а к Ламмену. С Лисом приключилось такое. Когда он поворачивал с Рейна в канал, его ударил здоровенный топляк и перевернул. Лис хорошенько выкупался, а потом дамбой поскакал к Зутервуде. Между Ламменом и Зутервуде он разглядел на бастионе меня и недолго думая свернул, потому что всё-таки опасался, что гёзы поколотят его за папашу. Но те ничего не знали, а Слимброка и след простыл.

Ну вот и подходит к концу моя история, а ничего другого я рассказывать не собирался. Скажу только, что тем же утром гёзы вошли в город через Коровьи ворота. А с ними вместе все мы: Эле, отец, Рыжий Лис да Пьер с нами.

Все, кто ещё мог стоять на ногах, вышли встречать. Мы бросали на берег караваи хлеба и селёдку. Я сразу побежал к Михиелькину и нашёл его дома. От слабости он даже не смог обрадоваться. Но хорошо хоть, уцелел!

А день-то был какой! Солнце сияло, ветер дул с моря! Это был настоящий день свободы!

И тут я поставлю точку, друзья. Останется только попрощаться. Ну, а для этого я приберег ещё пару листков.

ТОТ ТИИНС – ДО СВИДАНИЯ!

Ну что же, прощаться – не здороваться, расставание – не встреча. Кому надоело читать, тот рад, кому понравилось, тот погрустит немного. А я так скажу: вроде привык разговаривать с вами, поэтому нелегко отложить перо.

Ну что же, прощаться – не здороваться, расставание – не встреча. Кому надоело читать, тот рад, кому понравилось, тот погрустит немного. А я так скажу: вроде привык разговаривать с вами, поэтому нелегко отложить перо.

Но прежде, чем уж совсем распроститься, скажу вам, как стали мы жить-поживать после победы над испанцами.

Видел я Молчаливого. Он приезжал в Лейден на праздник. Среди шумной толпы ехал спокойный, но меня на этот раз не узнал, а может быть, просто не заметил, хотя я подобрался к самой лошади. Через несколько лет убийца, по имени Жерар, выстрелил в него отравленными пулями, Молчаливый упал на руки друзей и на другой день умер.

А убийца признался на допросе, что его подговорили монахи-иезуиты. Один из них был огненно-рыжий. Наверное, Лисов папаша, кто же ещё? Опять принялся за старое, а до этого мы о нём ничего не слыхали.

Лис ударился в науку. Как раз по случаю победы в Лейдене решили открыть такое важное заведение – университет. Лис всё рядом крутился, дождаться не мог, когда откроют. Мне он хвастался, что по своим знаниям о козявочном мире сразу станет профессором. Только у него не вышло. Его туда не пустили, сказали, что слишком мал. Лис плевался, ругался, но, в общем, решил подождать, пока сами пригласят. А пока он целыми днями пропадает за городом, собирает разных жучков, тараканов, рвёт цветы и рассовывает в самодельные коробки.

Все мы живем теперь вместе: я, Эле, Лис, Михиелькин, отец и Пьер с нами. Работы на первых порах хватает, народу ведь в городе осталось совсем мало. Бургомистром у нас теперь ван дер Верф. Он оказался храбрым человеком, зря я побоялся в тот раз сказать ему о заговоре. Рассказывали, что в последние дни осады, когда некоторым совсем уж невмоготу стало и они потребовали сдать город, ван дер Верф вышел на площадь и сказал: «Вот вам моя рука, отрубите, но город не сдам!»

Комендант ван дер Дус не умер. Он выздоровел и написал большую поэму про тяжелые дни осады. Правда, на латинском языке, хотя сам говорил мне, что от латинского несёт святым Римом.

В общем, в Лейдене оказалось много храбрых людей, зря я тогда кругом видел измену. Но всё-таки, видно, есть и такие, о ком говорилось в письме Молчаливому. Иначе как объяснить, что усиленно распространяют слух, будто городская стена у Коровьих ворот упала сама собой? Правда, под огромной грудой кирпичей не видно следов взрыва, но, по-моему, догадаться не трудно, что стены просто так не падают. Видно, кому-то из городского магистрата совсем невыгодно вспоминать о взрыве, это дело не стали даже расследовать. Странно, что и учёные-хронисты обходят его молчанием. Упала, мол, стена – и ладно, а почему, не наше дело. Но мы-то с вами знаем, что как, и молчанием нас не обманешь.

Жизнь у нас потихоньку стала налаживаться. Дамбы починили, вода спала, и хоть не время ещё забывать про полки короля Филиппа, но поля, луга, мастерские и верфи уже истосковались по рукам крестьян и ремесленников.

Эле, моя сестрёнка, ещё не забыла о своих островах. По правде сказать, и зовут-то её не совсем так. На наш лад она Эле, а по-русски, по-своему, Елка, что значит Елена. Когда я буду настоящим моряком, а это я точно решил, мы с Эле наведаемся в её родные русские земли, в те места, которые Лис называл Аренландией. Отец говорит, что это край интересный. Мне же хочется посмотреть, как на острове, где Эле жила, цветут дикие розы.

Михиелькин подумывает стать башмачником, как его отец. Он уже делает кломпы из сосновых чурок, правда, ещё грубоватые. Михиелькина мы откормили, он стал таким же толстым, как раньше, а спит ещё больше. Даже Пьер не может разбудить его громким лаем.

Наверное, вам интересно узнать про Мудрилу. Но о нём доходят только неясные слухи, один чуднее другого. Не знаю, Мудрила один тут виной или другие его земляки, но всё чаще со смехом говорят о жителях Кампена. Как сделаешь что-то не то, сразу вопрос: «Вы, случайно, не из города Кампена?» Но мне Мудрила всегда нравился, хоть был и чудак.

На могиле Караколя мы посадили красный тюльпан. Сначала один вырос, потом несколько. Теперь вся могила весной в огненных цветах. Смотрю я на них, иногда слёзы наворачиваются. Как я любил Караколя! Он ласковый был и добрый, а думал всё больше о других. Чем взрослей становлюсь, тем больше понимаю, почему он выбрал такую жизнь, почему не снимал горба. Но объяснить всё-таки до конца не могу. Я только помню его слова: «Пусть твоё сердце будет горячим, как тюльпан. Адмирал Тюльпанов – это Адмирал Горячих Сердец».

Честное слово, я этого никогда не забуду. Да и вам повторю: пускай ваши сердца горят таким же ясным пламенем, как лепестки красного тюльпана весной!

Долго мы сидели на дереве, продрогли совсем. А когда последний огонек переместился на левую сторону горизонта, мы спустились в лодку и изо всех сил стали грести к Лейдердорпу. Течение нам помогало.

Темнота уже посерела, деревья стали темнее неба, утро приближалось. В этом предрассветном сумраке мы вошли в Лейдердорп, который прижался к Рейну с обеих сторон.

Пусто. Так и есть! Не видно испанского флага на ратуше, кругом ни души. В самом Лейдердорпе сухо, держат воду плотины вдоль Рейна, но окрестности залиты ровным стеклом воды. Мы с Лисом кинулись в ратушу, где был испанский штаб. Там всё вверх дном! Чего только не валяется: солдатские каски, копья, котелки, молитвенники, игральные кости, какие-то тряпки…

На огромном столе я увидел лист белой бумаги, придавленный тяжелой чернильницей. На нём что-то написано, не по-нашему. Лис взял бумагу, всмотрелся, – было ещё темновато.

– Тут по-латински, – сказал Лис. – Нас учили, сейчас разберу.

С грехом пополам Лис понял, что там написано. Оказалось, здрасте-пожалуйста, это прощальная записка чуть ли не от самого Вальдеса. А написал он вроде того, мол, что прощай моё уютное гнёздышко в Лейдердорпе, покидаю тебя вовсе не из-за гёзов, а из-за воды, которая уже подмочила мою перину. И подпись: «Маэстро де кампо Вальдес», что означает по-нашему «полковник Вальдес».

Чудной, видно, этот полковник. Кому он оставил такую записку? Перед кем оправдывался? Тащил бы это послание сразу к королю Филиппу, который всё равно намылит ему шею за то, что не взял Лейден. А насчёт воды он, ей-богу, преувеличил. В Лейдердорпе ещё сухо. Гёзов, наверное, больше испугались.

Я посадил Лиса в лодку и велел ему по каналу, что отходит от Рейна, дуть прямо в Зутервуде, поднимать гёзов, если ещё не знают о бегстве испанцев. А сам решил дойти до Ламмена, проверить, всё ли в порядке, и там уже встретить корабли.

На прощание Лис говорит:

– Я, адмирал, знаешь почему сразу не сказал гёзам о взрыве? Признаюсь тебе, как на духу. Ведь если б сказал, то папашу бы хватились и поймали: по грудь в воде далеко не уйти. А всё-таки родной папаша, какой-никакой, и я за него ошибочно страдал. Теперь сожалею и желаю кровью искупить вину перед государством…

– Ладно, катись, – сказал я и тем оборвал Лисовы признания.

А сам по дамбе, что вдоль Роомбургерского канала, пошёл к форту Ламмен. Светало.

Конечно, и в Ламмене пусто. Я посмотрел на Лейден. Мать честная! У самых Коровьих ворот зияет здоровеннейший провал! Наверное, раз в пять шире самих ворот. И никого! Вот уж и вправду все заснули, как говорил Буазо! Знали бы испанцы, что это не пушки палили из города, а рушилась стена, может, они вместо Гааги прямо бы в Лейден завернули!

Не знал я в эту минуту, что половина города и вправду спала, но спала вечным сном. Тысяч восемь умерло с голоду, а другие были так измождены, что и подняться не могли.

Ночной грохот еле отозвался в их ослабевших сердцах, они думали, что это гёзы идут к ним на помощь с канонадой пушек.

А испанцы, ожесточённые и тоже уставшие, напуганные атаками гёзов и голландской воды, уже уходили, и грохот упавшей стены только подстегнул их в спину.

Но этого я не знал. Я возмущался беспечностью осажденных. Я обвинял их в трусости, вспоминал, что не ответили на просьбу Буазо атаковать форт Ламмен с тыла. Но тут нашёл на земле убитого голубя. На лапке его осталась нетронутой трубочка. Оказалось, та самая записка адмирала. Она не дошла до лейденцев. И мне стало ясно, кто подстрелил голубя. Кому, кроме лейтенанта Шевалье с его длинноствольной «жанеттой»? Просто для развлечения подстрелил, даже не посмотрел, что за голубь.

«Когда 3 октября 1574 года занялся мглистый рассвет, и в Лейдене, и в войсках, шедших на помощь, воцарилось тревожное угрюмое ожидание. Осажденные думали, что испанцы готовы к штурму через рухнувшую ночью стену. Шедшие на помощь были уверены, что испанцы уже взяли город, подтверждением тому в их глазах был ночной грохот и зияющий утром провал в стене. Внезапно увидели, как на бастионе форта Ламмен показался мальчик и, сняв шляпу, стал размахивать ею…»

Ну, стало быть, это был я. Не надо вам объяснять. Добавлю только пару строк из той же книжки:

«В то же время по грудь в воде брел от Ламмена какой-то человек…»

Здесь сразу две ошибки. Во-первых, не человек, а полчеловека, да ещё с рыжей головой. Значит, Лис. А во-вторых, не от Ламмена, а к Ламмену. С Лисом приключилось такое. Когда он поворачивал с Рейна в канал, его ударил здоровенный топляк и перевернул. Лис хорошенько выкупался, а потом дамбой поскакал к Зутервуде. Между Ламменом и Зутервуде он разглядел на бастионе меня и недолго думая свернул, потому что всё-таки опасался, что гёзы поколотят его за папашу. Но те ничего не знали, а Слимброка и след простыл.

Ну вот и подходит к концу моя история, а ничего другого я рассказывать не собирался. Скажу только, что тем же утром гёзы вошли в город через Коровьи ворота. А с ними вместе все мы: Эле, отец, Рыжий Лис да Пьер с нами.

Все, кто ещё мог стоять на ногах, вышли встречать. Мы бросали на берег караваи хлеба и селёдку. Я сразу побежал к Михиелькину и нашёл его дома. От слабости он даже не смог обрадоваться. Но хорошо хоть, уцелел!

А день-то был какой! Солнце сияло, ветер дул с моря! Это был настоящий день свободы!

И тут я поставлю точку, друзья. Останется только попрощаться. Ну, а для этого я приберег ещё пару листков.

ТОТ ТИИНС – ДО СВИДАНИЯ!

Но прежде, чем уж совсем распроститься, скажу вам, как стали мы жить-поживать после победы над испанцами.

Видел я Молчаливого. Он приезжал в Лейден на праздник. Среди шумной толпы ехал спокойный, но меня на этот раз не узнал, а может быть, просто не заметил, хотя я подобрался к самой лошади. Через несколько лет убийца, по имени Жерар, выстрелил в него отравленными пулями, Молчаливый упал на руки друзей и на другой день умер.

А убийца признался на допросе, что его подговорили монахи-иезуиты. Один из них был огненно-рыжий. Наверное, Лисов папаша, кто же ещё? Опять принялся за старое, а до этого мы о нём ничего не слыхали.

Лис ударился в науку. Как раз по случаю победы в Лейдене решили открыть такое важное заведение – университет. Лис всё рядом крутился, дождаться не мог, когда откроют. Мне он хвастался, что по своим знаниям о козявочном мире сразу станет профессором. Только у него не вышло. Его туда не пустили, сказали, что слишком мал. Лис плевался, ругался, но, в общем, решил подождать, пока сами пригласят. А пока он целыми днями пропадает за городом, собирает разных жучков, тараканов, рвёт цветы и рассовывает в самодельные коробки.

Все мы живем теперь вместе: я, Эле, Лис, Михиелькин, отец и Пьер с нами. Работы на первых порах хватает, народу ведь в городе осталось совсем мало. Бургомистром у нас теперь ван дер Верф. Он оказался храбрым человеком, зря я побоялся в тот раз сказать ему о заговоре. Рассказывали, что в последние дни осады, когда некоторым совсем уж невмоготу стало и они потребовали сдать город, ван дер Верф вышел на площадь и сказал: «Вот вам моя рука, отрубите, но город не сдам!»

Комендант ван дер Дус не умер. Он выздоровел и написал большую поэму про тяжелые дни осады. Правда, на латинском языке, хотя сам говорил мне, что от латинского несёт святым Римом.

В общем, в Лейдене оказалось много храбрых людей, зря я тогда кругом видел измену. Но всё-таки, видно, есть и такие, о ком говорилось в письме Молчаливому. Иначе как объяснить, что усиленно распространяют слух, будто городская стена у Коровьих ворот упала сама собой? Правда, под огромной грудой кирпичей не видно следов взрыва, но, по-моему, догадаться не трудно, что стены просто так не падают. Видно, кому-то из городского магистрата совсем невыгодно вспоминать о взрыве, это дело не стали даже расследовать. Странно, что и учёные-хронисты обходят его молчанием. Упала, мол, стена – и ладно, а почему, не наше дело. Но мы-то с вами знаем, что как, и молчанием нас не обманешь.

Жизнь у нас потихоньку стала налаживаться. Дамбы починили, вода спала, и хоть не время ещё забывать про полки короля Филиппа, но поля, луга, мастерские и верфи уже истосковались по рукам крестьян и ремесленников.

Эле, моя сестрёнка, ещё не забыла о своих островах. По правде сказать, и зовут-то её не совсем так. На наш лад она Эле, а по-русски, по-своему, Елка, что значит Елена. Когда я буду настоящим моряком, а это я точно решил, мы с Эле наведаемся в её родные русские земли, в те места, которые Лис называл Аренландией. Отец говорит, что это край интересный. Мне же хочется посмотреть, как на острове, где Эле жила, цветут дикие розы.

Михиелькин подумывает стать башмачником, как его отец. Он уже делает кломпы из сосновых чурок, правда, ещё грубоватые. Михиелькина мы откормили, он стал таким же толстым, как раньше, а спит ещё больше. Даже Пьер не может разбудить его громким лаем.

Наверное, вам интересно узнать про Мудрилу. Но о нём доходят только неясные слухи, один чуднее другого. Не знаю, Мудрила один тут виной или другие его земляки, но всё чаще со смехом говорят о жителях Кампена. Как сделаешь что-то не то, сразу вопрос: «Вы, случайно, не из города Кампена?» Но мне Мудрила всегда нравился, хоть был и чудак.

На могиле Караколя мы посадили красный тюльпан. Сначала один вырос, потом несколько. Теперь вся могила весной в огненных цветах. Смотрю я на них, иногда слёзы наворачиваются. Как я любил Караколя! Он ласковый был и добрый, а думал всё больше о других. Чем взрослей становлюсь, тем больше понимаю, почему он выбрал такую жизнь, почему не снимал горба. Но объяснить всё-таки до конца не могу. Я только помню его слова: «Пусть твоё сердце будет горячим, как тюльпан. Адмирал Тюльпанов – это Адмирал Горячих Сердец».

Честное слово, я этого никогда не забуду. Да и вам повторю: пускай ваши сердца горят таким же ясным пламенем, как лепестки красного тюльпана весной!