Страница:

Децим Юний Ювенал, Марк Валерий Марциал, Авл Персий Флакк. И действительно, этот век, в изобилии преисполненный всеми благами высокоразвитой культуры, но вместе с тем изобиловавший и всеми ее слабостями, давал богатый материал сатире, но не в силах был заронить искру чистого вдохновения в душу талантливого поэта. Вот почему те роды поэзии, которые требовали известного рода наивности творчества и творческого восторженного настроения, — как

эпоси

трагедия, — положительно не могли в этом веке процветать. Были и в данное время

эпические произведения, но даже лучшие из них, как, например, «Фарсалия»

Лукана, возбуждают интерес только со стороны прославления и идеализации республиканского настроения умов, которое уже ничего общего с действительностью не имело; появлялись изредка и

драматические произведения, в которых излагались прекрасные мысли и громкие сентенции, но они не оказывали на народ никакого влияния, т. к. выросли не из народной почвы. Больше всего сочинений писалось по истории, по теории ораторского искусства, по естественным и юридическим наукам, географии, медицине и энциклопедизму, а также по нравоучительной, популярной философии. Представителем последней из этих наук был

Сенека, учитель Нерона, который изящным и красивым языком излагал идеи о Боге и о мире, основанные уже на более чистых, монотеистических воззрениях, далеких от материального политеизма; обширной ученостью и громадным прилежанием собирателя прославился в это же время

Плиний Старший(дядя Траянова панегириста), который, занимая высшие государственные должности, с честью и пользой для дела управления, находил время прочитывать горы рукописей, отовсюду извлеченных, и накапливал выписки; при страшном извержении Везувия в 79 г. он пал жертвой своего научного рвения. Между теоретиками ораторского искусства первое место занимает

Марк Фабий Квинтилиан, который в числе многих других знатных испанских римлян в 68 г. явился в Рим с Гальбой, а затем в течение 20 лет работал в Риме как судебный оратор и ритор, а впоследствии и как писатель. Он отлично знал и тонко умел понимать древние образцы; из его сочинений, как и из сочинений Плиния Младшего и многих других видно, какое чистое и благородно гуманное развитие мог получить в это время каждый, заботившийся о своем внутреннем совершенствовании. В области

исторического бытописаниярядом с греком

Аррианом(он был при Адриане наместником в Каппадокии), историком Александра Великого и Плутархом Херонейским выступает Корнелий Тацит, оказавший в высшей степени важное влияние на всю последующую эпоху. Он создал грандиозную, мастерски набросанную картину первых ста лет империи, которая, однако, благодаря особым отличительным свойствам писателя получила в его изложении совершенно особую окраску: сам он жил во времена Траяна, этого лучшего и благороднейшего из представителей императорской власти, и именно поэтому не мог объективно отнестись к предшествующему периоду первых императоров.

Саркофаг знатного римского юноши, найденный на Капитолии.

Саркофаг знатного римского юноши, найденный на Капитолии.

Справа от юноши, оставшегося главой семейства, изображена его мать, помогающая ему вести хозяйство, слева — раб-управляющий, в руках у него абак — римская счетная доска.

Переходя от обзора литературы к вопросу о нравственном состоянии общества за этот период, в данном случае трудно, если не совсем невозможно, прийти к какому-нибудь общему выводу; это может быть даже вдвойне трудно на почве политеистических религий древности, которые, как известно, не давали древним никаких идеалов нравственности. Но не следует забывать, что те безнравственные мифы о богах, которыми изобиловала теогония древних, были не более, чем вымысел, игра фантазии, а не откровение, и менее всего были откровением человеку основы его житейской мудрости. Направление нравственной жизни человека давала философия, и в этом смысле кое-какие «крохи со стола» богатых и знатных попадали и в народ, в среде которого нравственность поддерживалась уважением к государственному закону и опасением прогневить богов, которые, несмотря на все то, что рассказывалось о них в мифологии, все же представляли собой идеальный, неземной, священный для толпы мир. В некотором смысле философы (особенно стоики) действовали на общество, как действует в настоящее время духовенство, — они заботились о развитии души, о воспитании и обучении юношества в высших слоях общества, а во II в. н. э. видны и философы-циники, которые, странствуя всюду, распространяли свое учение живым словом, почти как и позднейшие монахи, наложившие на себя обет нищенства. В среде последних не было недостатка всеми уважаемых представителей, обнаруживших большое благородство души, как, например, циник Демонакт, живший во II в. в Афинах и прославленный всеми за безупречную добродетель и чистоту жизни. Эти философские теории старались кое-как подлаживаться к распространенным в народе религиозным верованиям. Такое резкое и убежденное неверие, какое высказывает, например, поэт Лукреций, было редким явлением, и процесс постепенного вымирания политеистических верований совершался чрезвычайно медленно, что несомненно доказывается надписями надгробных камней и всех прочих памятников, относящихся к этому периоду римской империи. Эти политеистические верования были замечательно живучи: круг богов, около которого они вращались, непрерывно пополнялся новыми образами. Там, где эти верования, связанные с одним божеством, начинали слабеть, легко создавалось новое божество, и тот, кто из Рима и Италии попадал в какую-нибудь отдаленную или чуждую страну — в Галлию, Испанию, на Восток — тот всюду находил какое-нибудь местное божество, к которому приспосабливал свои религиозные потребности или обращался со своим благочестивым настроением. Даже новые боги, заведомо и сознательно придуманные разными обманщиками, находили себе и верующих, и жертвенные дары. Даже в конце II в. древние народные верования были, в сущности, еще весьма мало поколеблены. Непрерывно продолжалось общее участие в языческом богослужении, а также проявления усердия к богам жертвоприношениями, постройками храмов, постановкой статуй богам и всякого рода учреждениями, посвященными их культу.

Венера.

Венера.

Мраморная статуя, найденная близ Анция. Музей Кампаны.

Во II в. заметен даже как бы некоторый подъем, некоторое оживление в этих политеистических религиозных воззрениях. Языческие писатели начинают уже удостаивать новое явление христианства некоторым вниманием. Поворот к лучшему в нравах высших классов становится несомненно заметным со времен Веспасиана, и хотя, с одной стороны, нет недостатка в очень непривлекательных явлениях общественной жизни, зато, с другой, поражает большое число благородных и честных людей, которые смотрят на жизнь серьезно и прямо, с точки зрения этической задачи, возложенной большинством на человека.

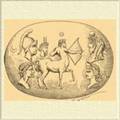

Гемма в честь жертвоприношения Марка Аврелия против чумы.

Гемма в честь жертвоприношения Марка Аврелия против чумы.

Резной камень из кроваво-красной яшмы. Справа вверху — Марк Аврелий в покрывале верховного понтифика; поверх покрывала — шар; позади него — жезл авгура; напротив императора — богиня Рома в шлеме и Эскулап с рогами; под изображением Марка Аврелия — Гигиея, напротив нее — Фаустина. Стрелец в центре символизирует время жертвоприношения (ноябрь или декабрь).

И вдруг все это изменилось: в 167 г. последовало массовое вторжение маркоманнови квадов, которые и нанесли тяжкое поражение цезарскому легату. Сам император с братом и соправителем своим Луцием Вером отправились на границу, чтобы отклонить опасность; лично предводительствовал он войсками во многих походах и одержал несколько побед; из них особенно памятной осталась победа 173 г., в которой римлянам способствовала гроза — и эту грозу христиане, уже весьма многочисленные в войске императора, приписывали своим молитвам, а язычники и сам император — Юпитеру, «посылающему дождь» (Jupiter pluvius).

Юпитер, посылающий дождь римской армии. Рельеф с колонны Антонина.

Юпитер, посылающий дождь римской армии. Рельеф с колонны Антонина.

Юпитер в виде крылатого старца, распростершею свои длинные руки, с которых льются потоки воды, легионеры собирают ее в шлемы и щиты, а варвары лежат на земле, сраженные молниями.

В 174 г. был заключен мир. Взятые германцами в плен или похищенные римляне были возвращены; маркоманнам уступили пограничную полосу земли, на которую они не смели вступать; для торговых отношений были указаны определенные пункты, и римляне сами заняли некоторые военные позиции внутри их страны. Таким образом, опасность на время была отклонена, но причины ее устранены не были.

Марк Аврелий, милующий маркоманнских вождей. Барельеф с триумфальной арки Марка Аврелия. Теперь хранится в Капитолийском музее.

Марк Аврелий, милующий маркоманнских вождей. Барельеф с триумфальной арки Марка Аврелия. Теперь хранится в Капитолийском музее.

Уже во времена Августа прозорливые люди с тревогой следили за плодородием брачных союзов среди германцев, замечая в то же время, что население Италии или очень медленно возрастало, или вовсе не возрастало. Выселение на восток для германских племен было немыслимо, т. к. там жило много славянских и финских племен, поэтому они чувствовали невольное тяготение в сторону римских владений, и странствование народа готовот берегов Балтийского моря по направлению к низовьям Дуная еще больше усилило это тяготение. В явном соотношении с внешними событиями во внутренней жизни Германии стояло какое-то движение, которое проследить в подробностях невозможно, но которое уже ясно высказывается в том, что германские племена начинают вступать в большие федерации или племенные союзы. С римской же стороны, напротив, проявился тревожный симптом, который довольно трудно объяснить только одним опасением эпидемий: легионы на границах стали уменьшать в числе, найдя какие-то затруднения к поддержанию их в полном составе. Осенью 176 г. Марк Аврелий возвратился в Рим и ревностно посвятил себя мирным занятиям, заботился о поправлении финансов государства, поощрял всякие гуманные стремления, подобные воспитательному дому Траяна и многие иные, но уже в 178 г. вновь угрожавшая Риму опасность вынудила его опять отправиться с войском к низовьям Дуная, и в 180 г. в лагере при Виндобоне он умер от моровой язвы, против которой оказалось бессильным искусство Галена, знаменитейшего врача того времени и друга Марка Аврелия.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Септимий Север. Мраморный бюст аз Капитолийского музея.

Септимий Север. Мраморный бюст аз Капитолийского музея.

Первым из них был некто Песценний Нигер, провозглашенный сирийскими войсками. И, судя по отзывам современников, это был способный полководец; борьба с ним затянулась надолго: битвы произошли при Кизике, при Никее, при Иссе, и после этого третьего поражения Песценний был убит во время бегства; только уже в 196 г. Север мог возвратиться в Рим. Вторым соперником Севера был Клодий Альбин, провозглашенный британскими легионами; сначала Север вступил с ним в соглашение, но затем Клодий Альбин двинулся в Галлию. Близ Лугдуна в феврале 197 г. произошла решительная битва между двумя большими римскими армиями: Альбин потерпел поражение и был убит во время бегства.

Царь парфян, бегущий из Ктесифона. Барельеф с арки Септимия Севера.

Царь парфян, бегущий из Ктесифона. Барельеф с арки Септимия Севера.

По природе своей он вовсе не в такой степени был воинственным, как его старались представить; в душе он был юристом и был в дружественных отношениях со всеми современными ему замечательнейшими знатоками права: Эмилием Папинианом, Юлием Павлом, Домицием Ульпианом, но в то же время он был сторонником строгой единой власти и знал, что новой династии прежде всего следует заручиться симпатиями войска. Хотя Рим и Италия уже с давних времен обходились без всяких местных войск, Север задумал изменить это положение и расположил один из легионов (второй парфянский) близ Рима, на Альбанской горе. Уже в преклонных летах, в 208 г., он отправился в Британию, занялся реформой дисциплины в римском войске, восстановил укрепления адрианова времени и в 210 г. вынудил каледонцев заключить мир. Он скончался в Эбораке (211 г.), оставив после себя двоих сыновей: Антонина, которого солдаты прозвали Каракалла, и Гету.

«Божественная династия» (Септимий Север и его семья). Камея из трехслойного сардоникса.

«Божественная династия» (Септимий Север и его семья). Камея из трехслойного сардоникса.

Слева — Септимий Север в зубчатой короне и его супруга Юлия Домна. Справа — Каракалла в лавровом венце и его брат Гета. Судя по этому венцу, камея выполнена в 198–209 гг.

Север был родом из Африки, и многие находят в характере Септимия суровые черты типа, общего всем африканским римлянам; еще резче те же черты выступают в его старшем сыне, который, нисколько не стесняясь, в присутствии своей матери, Юлии Домны, убил или приказал убить своего младшего брата Гету, чтобы закрепить за собой единовластие. Говорят, что Септимий Север, умирая, увещевал своих сыновей жить в согласии, обогащать солдат и презирать всех людей без различия. Часть этой программы — баловство солдат — Каракалла выполнил буквально: он с особенным удовольствием проводил все время в войске, что отчасти вызывалось необходимостью.

Бронзовая монета Гелиогабала 222 г. н. э.

Бронзовая монета Гелиогабала 222 г. н. э.

АВЕРС. Гелиогабал в лавровом венце.

РЕВЕРС. Квадрига с изображением орла — символа сирийского бога солнца Гелиогабала.

Гелиогабал на колеснице, которую тянут две женщины. Камея из белой яшмы.

Гелиогабал на колеснице, которую тянут две женщины. Камея из белой яшмы.

Со вступлением во власть этого Алексиана или, как он назвался, будучи императором, Севера Александра(222–235 гг.) римское государство вновь вернулось к древнеримским формам правления. Так как Александру было тогда всего 14 лет, то над ним было назначено регентство, и в его главе поставлен старый Ульпиан.

Александр Север. Бюст из Ватикана.

Александр Север. Бюст из Ватикана.

Сенат при этом вновь приобрел значение, правосудие, управление, финансы — все было приведено в порядок. Юный Цезарь и по воспитанию, и по природным задаткам обещал много хорошего в будущем. Когда он достиг совершеннолетия, то должен был пережить тягостное испытание: у него на глазах преторианцы убили Ульпиана, которого они ненавидели, как человека не военного, а потому не хотели ему подчиняться как своему префекту (228 г.). Александр решил, что ему следует стать во главе войска, которое в 231 г. выступило против старинного врага римлян, против парфян, получивших теперь новое наименование персов. Дело в том, что в парфянском царстве произошел переворот, исходивший из Персиды: династия Аршакидов была свергнута и новая возведена на ее место. Артаксеркс, сын Папака, нанес решительное поражение последнему из парфянских царей, Артабану V, в 226 г., и новый дом Сасанидов, воскресив в народе древнеперсидские воспоминания о временах Кира и Дария, возбудил в нем жажду к завоеваниям на Западе. Север Александр, по-видимому, воевал довольно счастливо, в 233 г. возвратился в Рим, а затем в 234 г. снова двинулся в поход, чтобы защитить границу римского государства от аламаннов. Но здесь, около Могонтиака (Майнца), молодой император был убит возмутившимися солдатами (235 г.).

Максимин. Бюст в Лувре.

Максимин. Бюст в Лувре.

Он успешно воевал с аламаннами и далеко проник во владения независимых германцев (в 237 г.). Но избрание в императоры полуварвара и человека столь низкого происхождения большинству римского народа не понравилось. Недовольство проявилось и в Риме, и во всей западной половине государства. Тут ясно обозначился новый и весьма своеобразный политический элемент, которому предстояло в ближайшем будущем приобрести большое значение: этот элемент

Справа от юноши, оставшегося главой семейства, изображена его мать, помогающая ему вести хозяйство, слева — раб-управляющий, в руках у него абак — римская счетная доска.

Переходя от обзора литературы к вопросу о нравственном состоянии общества за этот период, в данном случае трудно, если не совсем невозможно, прийти к какому-нибудь общему выводу; это может быть даже вдвойне трудно на почве политеистических религий древности, которые, как известно, не давали древним никаких идеалов нравственности. Но не следует забывать, что те безнравственные мифы о богах, которыми изобиловала теогония древних, были не более, чем вымысел, игра фантазии, а не откровение, и менее всего были откровением человеку основы его житейской мудрости. Направление нравственной жизни человека давала философия, и в этом смысле кое-какие «крохи со стола» богатых и знатных попадали и в народ, в среде которого нравственность поддерживалась уважением к государственному закону и опасением прогневить богов, которые, несмотря на все то, что рассказывалось о них в мифологии, все же представляли собой идеальный, неземной, священный для толпы мир. В некотором смысле философы (особенно стоики) действовали на общество, как действует в настоящее время духовенство, — они заботились о развитии души, о воспитании и обучении юношества в высших слоях общества, а во II в. н. э. видны и философы-циники, которые, странствуя всюду, распространяли свое учение живым словом, почти как и позднейшие монахи, наложившие на себя обет нищенства. В среде последних не было недостатка всеми уважаемых представителей, обнаруживших большое благородство души, как, например, циник Демонакт, живший во II в. в Афинах и прославленный всеми за безупречную добродетель и чистоту жизни. Эти философские теории старались кое-как подлаживаться к распространенным в народе религиозным верованиям. Такое резкое и убежденное неверие, какое высказывает, например, поэт Лукреций, было редким явлением, и процесс постепенного вымирания политеистических верований совершался чрезвычайно медленно, что несомненно доказывается надписями надгробных камней и всех прочих памятников, относящихся к этому периоду римской империи. Эти политеистические верования были замечательно живучи: круг богов, около которого они вращались, непрерывно пополнялся новыми образами. Там, где эти верования, связанные с одним божеством, начинали слабеть, легко создавалось новое божество, и тот, кто из Рима и Италии попадал в какую-нибудь отдаленную или чуждую страну — в Галлию, Испанию, на Восток — тот всюду находил какое-нибудь местное божество, к которому приспосабливал свои религиозные потребности или обращался со своим благочестивым настроением. Даже новые боги, заведомо и сознательно придуманные разными обманщиками, находили себе и верующих, и жертвенные дары. Даже в конце II в. древние народные верования были, в сущности, еще весьма мало поколеблены. Непрерывно продолжалось общее участие в языческом богослужении, а также проявления усердия к богам жертвоприношениями, постройками храмов, постановкой статуй богам и всякого рода учреждениями, посвященными их культу.

Мраморная статуя, найденная близ Анция. Музей Кампаны.

Во II в. заметен даже как бы некоторый подъем, некоторое оживление в этих политеистических религиозных воззрениях. Языческие писатели начинают уже удостаивать новое явление христианства некоторым вниманием. Поворот к лучшему в нравах высших классов становится несомненно заметным со времен Веспасиана, и хотя, с одной стороны, нет недостатка в очень непривлекательных явлениях общественной жизни, зато, с другой, поражает большое число благородных и честных людей, которые смотрят на жизнь серьезно и прямо, с точки зрения этической задачи, возложенной большинством на человека.

Резной камень из кроваво-красной яшмы. Справа вверху — Марк Аврелий в покрывале верховного понтифика; поверх покрывала — шар; позади него — жезл авгура; напротив императора — богиня Рома в шлеме и Эскулап с рогами; под изображением Марка Аврелия — Гигиея, напротив нее — Фаустина. Стрелец в центре символизирует время жертвоприношения (ноябрь или декабрь).

Правление Марка Аврелия, 161 г.

Именно к таким людям принадлежал и Марк Аврелий, в 161 г. наследовавший Антонину: серьезный и благороднейший сторонник стоической философии в той новой форме, которую придал этому учению Эпиктет Гиерапольский. Прекрасное и сильно развитое чувство долга было присуще этому государю, правление которого не может быть отнесено к числу счастливых (161–180 гг.). Страшная моровая язва распространилась по многим областям римского государства, и это бедствие повсюду возбудило ненависть против христиан, т. к. язву приписывали гневу богов на быстрое повсеместное возрастание их числа и упорное уклонение от языческих обрядов; впервые известно о настоящих гонениях против христиан. И на горизонте внешней политики появились кое-какие тучи. На Востоке пришлось воевать с парфянами, но эта война окончилась удачно, даже привела к приобретению в 165 г. новой территории (части Месопотамии вплоть до древней Мидийской стены). Но зато на среднем течении Дуная, там, где римские владения примыкали к областям независимых германцев, дело приняло довольно опасный оборот. Уже много десятков лет между римлянами и германцами царило полное спокойствие. С римской стороны придерживались весьма благоразумной оборонительной политики, а германцы остерегались переходить к наступлению.И вдруг все это изменилось: в 167 г. последовало массовое вторжение маркоманнови квадов, которые и нанесли тяжкое поражение цезарскому легату. Сам император с братом и соправителем своим Луцием Вером отправились на границу, чтобы отклонить опасность; лично предводительствовал он войсками во многих походах и одержал несколько побед; из них особенно памятной осталась победа 173 г., в которой римлянам способствовала гроза — и эту грозу христиане, уже весьма многочисленные в войске императора, приписывали своим молитвам, а язычники и сам император — Юпитеру, «посылающему дождь» (Jupiter pluvius).

Юпитер в виде крылатого старца, распростершею свои длинные руки, с которых льются потоки воды, легионеры собирают ее в шлемы и щиты, а варвары лежат на земле, сраженные молниями.

В 174 г. был заключен мир. Взятые германцами в плен или похищенные римляне были возвращены; маркоманнам уступили пограничную полосу земли, на которую они не смели вступать; для торговых отношений были указаны определенные пункты, и римляне сами заняли некоторые военные позиции внутри их страны. Таким образом, опасность на время была отклонена, но причины ее устранены не были.

Уже во времена Августа прозорливые люди с тревогой следили за плодородием брачных союзов среди германцев, замечая в то же время, что население Италии или очень медленно возрастало, или вовсе не возрастало. Выселение на восток для германских племен было немыслимо, т. к. там жило много славянских и финских племен, поэтому они чувствовали невольное тяготение в сторону римских владений, и странствование народа готовот берегов Балтийского моря по направлению к низовьям Дуная еще больше усилило это тяготение. В явном соотношении с внешними событиями во внутренней жизни Германии стояло какое-то движение, которое проследить в подробностях невозможно, но которое уже ясно высказывается в том, что германские племена начинают вступать в большие федерации или племенные союзы. С римской же стороны, напротив, проявился тревожный симптом, который довольно трудно объяснить только одним опасением эпидемий: легионы на границах стали уменьшать в числе, найдя какие-то затруднения к поддержанию их в полном составе. Осенью 176 г. Марк Аврелий возвратился в Рим и ревностно посвятил себя мирным занятиям, заботился о поправлении финансов государства, поощрял всякие гуманные стремления, подобные воспитательному дому Траяна и многие иные, но уже в 178 г. вновь угрожавшая Риму опасность вынудила его опять отправиться с войском к низовьям Дуная, и в 180 г. в лагере при Виндобоне он умер от моровой язвы, против которой оказалось бессильным искусство Галена, знаменитейшего врача того времени и друга Марка Аврелия.

Коммод, 180 г.

Луций Вер скончался еще в 168 г.; власть от Марка Аврелия перешла к его единственному сыну, Коммоду(180–193 гг.), который при кончине отца своего был 19-летним юношей. Не следует приводить здесь рассказов о его страсти к нарядам и к участию в различных всенародных зрелищах, напоминающей Нерона: это не относится к истории римского государства, которому подобное пристрастие не причиняло никакого ущерба. Он был ничтожным и плохо воспитанным человеком, не занимался делами и предоставлял управление государством своим любимцам и вольноотпущенникам, которых, впрочем, и предавал в жертву народной ярости, когда случайные бедствия — моровая язва или непомерная дороговизна — вызывали волнения в народе. Покушение на его жизнь в 183 г., от которого он едва спасся, побудило его быть недоверчивым и жестоким. Наконец, его страсть выступать в амфитеатре перед народной толпой в качестве фехтовальщика и отличного стрелка из лука (страсть, доходившая почти до сумасшествия) стала оскорблять достоинство всех благомыслящих людей. В народе стала ходить молва о том, что он сын не императора Марка Аврелия, а простого гладиатора. В 193 г. составился новый заговор среди его приближенных; рассказывают, что они подкупили того борца, с которым он любил упражняться в борьбе, и тот задушил его в 193 г. н. э.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Императоры III в., до Диоклетиана. — Начало и успехи христианства и первые преследования. Поступательное движение германцев

Быстрая смена правителей

Большим несчастьем было то, что с устранением от власти такого недостойного и неспособного правителя, как Коммод, был нарушен тот спокойный переход власти из рук одного, почившего правителя, в руки другого, всеми уже признанного представителя власти, — великое благо, которым уже более ста лет пользовалась Римская империя. Тотчас после гибели Коммода заговорщики провозгласили было императором способного и почтенного человека, Гельвия Пертинакса, римского префекта полиции; но он не сумел поладить с преторианцами и несколько месяцев спустя пал жертвой их ненависти. Дело дошло до смешных и постыдных крайностей: знатный сенатор, обладавший огромным состоянием, некто Дидий Юлиан, мучимый честолюбием, был провозглашен императором преторианцами после того, как он каждому из них пообещал дать весьма щедрый подарок — по 25 тысяч сестерциев на человека, что он, кстати, став императором, не сделал.Септимий Север и его противники

Но это привело к такому же положению дел, как и в 68 г. Сознание собственного достоинства, а отчасти и честолюбие некоторых полководцев, и зависть легионов к преторианцам не допустили установления подобного порядка. Иллирийские легионы провозгласили императором Септимия, и сенат одобрил это избрание; после весьма слабой попытки сопротивления Дидий вынужден был уступить, и был обезглавлен по приказанию сената. Септимий явился в Рим, тотчас распустил всех преторианцев, и из легионов всех провинций образовал новую гвардию. По весьма плохой латыни их надгробных надписей, можно судить о том, что варварский элемент широкой волной вторгся в среду этого нового состава преторианцев. Тем временем в двух местах явились к Септимию Северу противники и соискатели его власти.

Первым из них был некто Песценний Нигер, провозглашенный сирийскими войсками. И, судя по отзывам современников, это был способный полководец; борьба с ним затянулась надолго: битвы произошли при Кизике, при Никее, при Иссе, и после этого третьего поражения Песценний был убит во время бегства; только уже в 196 г. Север мог возвратиться в Рим. Вторым соперником Севера был Клодий Альбин, провозглашенный британскими легионами; сначала Север вступил с ним в соглашение, но затем Клодий Альбин двинулся в Галлию. Близ Лугдуна в феврале 197 г. произошла решительная битва между двумя большими римскими армиями: Альбин потерпел поражение и был убит во время бегства.

Дом Септимия Севера, 194–235 гг.

Таким образом, Септимий Севернеоспоримо стал обладателем императорской власти (194–211 гг.), и новая династия установилась до 234 г. Север (severus — строгий) не уронил чести своего имени. Он правил сурово, сумел заставить себя уважать строгим наказанием своих противников и к сенату относился очень резко. Недолго пробыв в Риме, он вынужден был вновь отправиться на Восток, где парфяне и их царь Вологес IV, воспользовавшись смутами в римском государстве, вторглись в Месопотамию. Он и здесь выказал себя энергичным и способным, завоевал Вавилон и Ктесифон, и после долгого пребывания на Востоке только уже в 202 г. смог вернуться в Рим.

По природе своей он вовсе не в такой степени был воинственным, как его старались представить; в душе он был юристом и был в дружественных отношениях со всеми современными ему замечательнейшими знатоками права: Эмилием Папинианом, Юлием Павлом, Домицием Ульпианом, но в то же время он был сторонником строгой единой власти и знал, что новой династии прежде всего следует заручиться симпатиями войска. Хотя Рим и Италия уже с давних времен обходились без всяких местных войск, Север задумал изменить это положение и расположил один из легионов (второй парфянский) близ Рима, на Альбанской горе. Уже в преклонных летах, в 208 г., он отправился в Британию, занялся реформой дисциплины в римском войске, восстановил укрепления адрианова времени и в 210 г. вынудил каледонцев заключить мир. Он скончался в Эбораке (211 г.), оставив после себя двоих сыновей: Антонина, которого солдаты прозвали Каракалла, и Гету.

Слева — Септимий Север в зубчатой короне и его супруга Юлия Домна. Справа — Каракалла в лавровом венце и его брат Гета. Судя по этому венцу, камея выполнена в 198–209 гг.

Север был родом из Африки, и многие находят в характере Септимия суровые черты типа, общего всем африканским римлянам; еще резче те же черты выступают в его старшем сыне, который, нисколько не стесняясь, в присутствии своей матери, Юлии Домны, убил или приказал убить своего младшего брата Гету, чтобы закрепить за собой единовластие. Говорят, что Септимий Север, умирая, увещевал своих сыновей жить в согласии, обогащать солдат и презирать всех людей без различия. Часть этой программы — баловство солдат — Каракалла выполнил буквально: он с особенным удовольствием проводил все время в войске, что отчасти вызывалось необходимостью.

Каракалла, 211 г.

В это время в южной Германии образовался новый народ или, может быть, старый племенной союз свевов возобновился под именем аламаннов; в низовьях Майна они прорвались сквозь линию пограничных укреплений и напали на agri decumates— « десятинные земли« между верховьями Дуная и средним течением Рейна, предоставленные во владение галльским и германским переселенцам под условием взноса небольшой подати. Каракалла появился на Дунае (213 г.), и ему удалось вновь, изгнать аламаннов из «десятинных» земель и вновь усилить пограничные укрепления. Но лучшие свои лавры Каракалла думал пожать на Востоке, в войне с парфянами. Он затеял против них огромный поход, воображая себя чуть ли не вторым Александром Великим, и рассчитывал на успех предприятия, ввиду тех волнений и тревог, которые проявились в Парфянском царстве. В 214–215 гг. он зимовал в Никомедии, в 216 г. выступил в свой широко задуманный поход; но уже в самом его начале он пал жертвой личной мести одного из своих приближенных. Во внутреннем управлении государством ему принадлежит честь введения только одной важной меры: он даровал права полного римского гражданства всем свободным людям, жившим в пределах римского государства. Эта мера, вызванная необходимостью, была, тем не менее, весьма разумной и заслуживающей одобрения, хотя вообще неблагоприятное к императору мнение столицы и объясняло ее побуждениями исключительно финансового и фискального свойства.Гелиогабал. Север Александр

Значение древнеримских фамилий, сената и особенно Рима было отодвинуто на задний план династией Севера. После смерти Каракаллы префект преторианцев Макрин(на него главным образом падало подозрение в том, что император был убит по его наущению) вздумал в 217 г. объявить себя императором: он заключил мир с парфянами и охотно был признан сенатом. Но он не сумел привлечь на свою сторону войско, которое было очень привязано к династии Северов, и вскоре ему был противопоставлен противник, который по своему ничтожеству ясно указывал на то, как мало древнеримского осталось в Римском государстве. Новый претендент был выставлен женщинами из дома Северов; то был юноша Авит, племянник вдовы императора Каракаллы. Мать Авита была дочерью Юлии Месы, умнейшей из всех в семье Северов. Еще ребенком Авит был посвящен в сан высшего жреца солнечного бога Гелиогабала (весьма важное святилище его находилось в Эмесе), и его умной и решительной матери удалось убедить войско в том, что этот юноша, по имени своего божества прозванный Гелиогабалом, сын Каракаллы. Войска приняли его с распростертыми объятиями и узаконили его победой, одержанной над Макрином (218 г.), после чего и сенат тоже признал его императором. В 219 г. Гелиогабал прибыл в Рим, и странное, даже прискорбное зрелище сирийского первосвященника, который в то же время был и главой сената, и императором, в течение некоторого, весьма непродолжительного времени как бы ослепило народ своей новизной и даже произвело на него некоторое впечатление своим полувосточным характером и обстановкой власти. Однако та же самая Юлия Меса, которая способствовала возвышению Гелиогабала, сознавала необходимость замены Гелиогабала более достойным отпрыском Септимиева дома; она стала настаивать на том, чтобы Гелиогабал усыновил и признал своим наследником юного Алексиана, своего двоюродного брата, а когда тот на это не согласился и даже попытался от него насильственным образом избавиться, Меса приказала убить его вместе с матерью Юлией Соэмиадой.

АВЕРС. Гелиогабал в лавровом венце.

РЕВЕРС. Квадрига с изображением орла — символа сирийского бога солнца Гелиогабала.

Со вступлением во власть этого Алексиана или, как он назвался, будучи императором, Севера Александра(222–235 гг.) римское государство вновь вернулось к древнеримским формам правления. Так как Александру было тогда всего 14 лет, то над ним было назначено регентство, и в его главе поставлен старый Ульпиан.

Сенат при этом вновь приобрел значение, правосудие, управление, финансы — все было приведено в порядок. Юный Цезарь и по воспитанию, и по природным задаткам обещал много хорошего в будущем. Когда он достиг совершеннолетия, то должен был пережить тягостное испытание: у него на глазах преторианцы убили Ульпиана, которого они ненавидели, как человека не военного, а потому не хотели ему подчиняться как своему префекту (228 г.). Александр решил, что ему следует стать во главе войска, которое в 231 г. выступило против старинного врага римлян, против парфян, получивших теперь новое наименование персов. Дело в том, что в парфянском царстве произошел переворот, исходивший из Персиды: династия Аршакидов была свергнута и новая возведена на ее место. Артаксеркс, сын Папака, нанес решительное поражение последнему из парфянских царей, Артабану V, в 226 г., и новый дом Сасанидов, воскресив в народе древнеперсидские воспоминания о временах Кира и Дария, возбудил в нем жажду к завоеваниям на Западе. Север Александр, по-видимому, воевал довольно счастливо, в 233 г. возвратился в Рим, а затем в 234 г. снова двинулся в поход, чтобы защитить границу римского государства от аламаннов. Но здесь, около Могонтиака (Майнца), молодой император был убит возмутившимися солдатами (235 г.).

Солдатские императоры. 235–285 гг.

Войска были недовольны тем, что Север Александр намеревался в ближайшем будущем вновь двинуть их на Восток. Они провозгласили императором Максимина, германца, великана, одаренного богатырской силой и прославленного своими воинскими подвигами; принимал ли он какое-нибудь участие в убийстве благородного Севера — неизвестно.

Он успешно воевал с аламаннами и далеко проник во владения независимых германцев (в 237 г.). Но избрание в императоры полуварвара и человека столь низкого происхождения большинству римского народа не понравилось. Недовольство проявилось и в Риме, и во всей западной половине государства. Тут ясно обозначился новый и весьма своеобразный политический элемент, которому предстояло в ближайшем будущем приобрести большое значение: этот элемент