Страница:

«Второй триумф» был в следующем месяце. 20 октября царь приехал в Сенат и объявил прощение всем осужденным, освобождение от платежей государственных должников, отмену недоимок, накопившихся с самого начала войны. 22 октября, после торжественного чтения мирного договора в Троицком соборе, архиепископ Феофан Прокопович произнес речь, в которой отмечал государственные заслуги царя Петра, за что он достоин называться Отцом Отечества, Императором и Великим.

Покосившись на архиепископа, опередившего с новым титулованием государя, в сопровождении сенаторов к Петру подошел канцлер Гаврила Иванович Головкин и, кашлянув в кулак, торжественно проговорил: «Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, через которые токмо едиными вашими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены, и в обществе политичных народов присовокуплены; и того ради како мы возможем за то и за настоящее исходатайствование толь славного и полезного мира по достоинству вас возблагодарить? Однако ж да не явимся тщи в зазор всему свету, дерзаем мы, именем всего Всероссийского государства подданных вашего величества всех чинов народа, всеподданнейше молити, да благоволите от нас в знак нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского принятия. Виват, виват, виват, Петр Великий, Отец Отечества, Император Всероссийский!»

Сенаторы трижды прокричали «виват», и за ними повторили сей приветственный возглас все находившиеся в церкви. В ответной речи Петр сказал, что заключением достойного мира увенчаты тяжкие труды, но, надеясь на мир, надо не ослабевать в военном деле; что надлежит стараться об общей государственной пользе и прибытке, от чего народ получит облегчение.

Колокольный звон, звуки труб, литавр и барабанов покрывали крики ликующих людей. На Троицкой площади сооружен был помост, на котором стояли бочки с вином и пивом. Петр взошел на него и, зачерпнув ковш вина, выпил за здоровье русского народа. Громовое «ура» подхватили орудийные салюты из крепости и со ста двадцати пяти галер, выстроившихся на Неве. Начался пир и новый маскарад, а с наступлением вечера стали загораться фейерверки. На темном фоне неба разноцветными огнями вырисовывались очертания храма Януса и вспыхнула эмблема правосудия, попирающая фурий, с надписью «Всегда победит», а на Неве появился фейерверочный огнецветный корабль с лентой-надписью «Конец венчает дело».

Глава седьмая

I

II

Покосившись на архиепископа, опередившего с новым титулованием государя, в сопровождении сенаторов к Петру подошел канцлер Гаврила Иванович Головкин и, кашлянув в кулак, торжественно проговорил: «Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, через которые токмо едиными вашими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены, и в обществе политичных народов присовокуплены; и того ради како мы возможем за то и за настоящее исходатайствование толь славного и полезного мира по достоинству вас возблагодарить? Однако ж да не явимся тщи в зазор всему свету, дерзаем мы, именем всего Всероссийского государства подданных вашего величества всех чинов народа, всеподданнейше молити, да благоволите от нас в знак нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского принятия. Виват, виват, виват, Петр Великий, Отец Отечества, Император Всероссийский!»

Сенаторы трижды прокричали «виват», и за ними повторили сей приветственный возглас все находившиеся в церкви. В ответной речи Петр сказал, что заключением достойного мира увенчаты тяжкие труды, но, надеясь на мир, надо не ослабевать в военном деле; что надлежит стараться об общей государственной пользе и прибытке, от чего народ получит облегчение.

Колокольный звон, звуки труб, литавр и барабанов покрывали крики ликующих людей. На Троицкой площади сооружен был помост, на котором стояли бочки с вином и пивом. Петр взошел на него и, зачерпнув ковш вина, выпил за здоровье русского народа. Громовое «ура» подхватили орудийные салюты из крепости и со ста двадцати пяти галер, выстроившихся на Неве. Начался пир и новый маскарад, а с наступлением вечера стали загораться фейерверки. На темном фоне неба разноцветными огнями вырисовывались очертания храма Януса и вспыхнула эмблема правосудия, попирающая фурий, с надписью «Всегда победит», а на Неве появился фейерверочный огнецветный корабль с лентой-надписью «Конец венчает дело».

Глава седьмая

I

Вот и опять царица Прасковья у себя в Измайлове. Не было повода сетовать, жаловаться на житье-бытье. И с дочками все по-хорошему. И та и другая – герцогини, все равно что царицы в своих владениях. Ну, а что с мужьями у них не столь ладно вышло, тут уж ничего не поделаешь. У Анны его почти что и не было, а у Катеринки ее мекленбургский супруг оказался забулдыжливым. Бог даст, может, тоже скоро помрет, а вдовствующей герцогине больше почета.

Нет, не досаждала царица Прасковья богу излишними просьбами, а благодарила за такое его покровительство. Теперь бы еще Парашку в королевны определить, как вещал ей покойный провидец Тимофей Архипыч. Жалко, что помер он и дознаться нельзя, какое именно королевство он Парашке пророчил. Все пока вроде бы идет по путю, – тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Надо полагать, и Парашкина судьба хорошо определится. Житейскими достатками она, царица Прасковья, не обижена, – до другого века так пробавляться можно, не укорачивал бы только бог земной срок ее жизни. Кроме царского денежного оклада получала она изрядный доход от своих вотчин, кои были в разных губерниях и уездах. Где – две, где – три тысячи посадских и крестьянских дворов, а где – и все пять. Были в ее владениях и беглые крестьяне, укрывшиеся от обедневших или жестокосердых помещиков, – царица Прасковья велела всех к себе принимать, чем больше душ в ее владениях будет, тем лучше. В случае можно некую толику из них и продать, каждая душа своих денег стоит, хоть даже бабьей или ребячьей будь. К подмосковным, псковским, новгородским владениям ей еще под Оршей деревни пожалованы, достаток все прибывает, – слава и благодарность всевышнему и Прасковье-пятнице, приставленной от сонма святых к тезке царице Прасковье. И только одна печаль одолевала, что не было рядом любимой дочушки Катеринки.

«Катюшечка, свет мой, здравствуй на множество лет! – писала ей мать. – Большая невзгода мне, что ты от меня далече. Письма твои, свет Катюшечка, чту и умильно плачу от них. Даже ломота в костях одолевать начинает, едва раздумаюсь о тебе. Приезжала бы ты ко мне поскорей, и будь при сем над тобой мое благословение. Не замедляй с приездом своим».

Вместо того, чтобы с каким-то нерасторопным нарочным письмо отправлять, надо послать самого верного человека, дворецкого Василия Алексеевича Юшкова (не чужой ведь он Катеринке), и пусть заверит он дочку, что проживание в Измайлове не станет убыточным для нее, а содержаться она будет со всей свитой на государственном коште.

А вот и радость – Катюшка приехала со своей доченькой Аннушкой и сподобающей ей герцогской свитой. Сразу и ломота в костях перестала, и бодрость к царице Прасковье вернулась, и уж так-то она умилялась, глядя на внучку. Отцом ее был герцог Карл-Леопольд, но величали маленькую цесаревну не Карловной, а Леопольдовной, посчитав, что русскому уху будет так благозвучнее.

Свет Катюшка поселилась в Измайловском дворце подле матери, а свита – в двух флигелях. Располневшая, смуглолицая, черноглазая герцогиня, дорогая Катерина Ивановна стала будто бы еще меньше ростом и, прибыв в свое родовое Измайлово, кубышкой перекатывалась по дворцовым покоям. Словно возвратившись к своей прежней девичьей безунывной поре, оглашала покои громким смехом да безумолчным говором. В ее свите самым доверенным лицом был герцогский адъютант – черноусый статный молодой капитан и талант, на которого Катерина Ивановна обратила ласковое внимание еще в день своей свадьбы, когда сидела рядом с новобрачным супругом Карлом-Леопольдом, а глаз не сводила с его адъютанта Ганса Бергера.

Сразу же начавшиеся в замужестве семейные неполадки не стали особенно удручать герцогиню. Худеть, что ли, ей от них да стенаться? Она не горевала даже в тех случаях, когда супруг, нарушая условия свадебного контракта, не обеспечивал жену ни деньгами, ни припасами и она вынуждена была обращаться за помощью к матери.

Однажды – дело было зимой – прошел слух, что герцог Карл-Леопольд возымел желание побывать в гостях у своей царственной тещи, и курьером-разведчиком от него послан был полковник Тилье. Под самой Москвой на мекленбургского посланца напали разбойники, весьма неучтивым образом обошлись с ним и сопровождавшим его егерем – обобрали их дочиста, и немец-курьер появился в первопрестольной столице в рваном мужицком одеянии, обиженный сразу на всех московитов. Подвергать подобной опасности своего властелина полковник не мог и, незамедлительно уехав, отговорил герцога от вояжа в Московию. В Измайлове ждали его на широкую масленицу, но зять к теще на блины не пожаловал.

Царица Прасковья не опечалилась. Пускай непутевый зять живет, как хочет, а Катюшка будет от него независимой, может в любой день подняться и отбыть из постылой Мекленбургии да пожить вместе с матерью. Вот она и приехала со своим ухажером.

На правах самого приближенного человека адъютант Ганс Бергер осматривал покои Измайловского дворца; вот спальня царевны-герцогини, устланная сукном вишневого цвета. Катерина Ивановна показывает ему свою кровать, а рядом в алькове – постель маленькой принцессы Анны Леопольдовны. Все опрятно и хорошо.

Но что это за хрип и вой?.. На пороге комнаты появился полуслепой старик с всклокоченными серыми волосами, в грязном рубище и с бандурой в руках. Несколько струн на бандуре были оборваны, и они путались в пальцах старика, гнусаво тянувшего нескладную, похожую на вой песню. А потом, хрипло вскрикнув, он перешел вдруг на плясовой наигрыш, и под его музыку в комнату вбежала босая, еще более грязная старуха и, тряся своими смрадными лохмотьями, пустилась в пляс.

– Ух, какая резвая! – прихлопывала в ладоши Катеринка и, хохоча, приплясывала сама.

Ганс Бергер с отвращением смотрел на непристойно вихлявшуюся старуху, на грязные отрепья старика и недоумевал, как их появление могло веселить герцогиню. А она, с детства привыкшая к шутам и шутихам, карлам, дуркам, уродцам и юродивым, чувствовала себя среди них подлинно что как дома.

В дверях остановилась подошедшая царица Прасковья, и Бергер ждал, что она разгневается на грязных оборванцев, но царица одобрительно улыбалась, достала из кармана несколько сушеных черносливин и оделила ими веселящихся стариков.

– Потешьтесь, потешьтесь с ними, – сказала дочери и ее таланту, довольная, что они нашли себе развлечение.

Забыв про строгость своего нрава, благосклонно смотрела царица Прасковья на приближенного к дочери немца, – надо же ей утешной быть, и с огорчением подумала о себе, о замеченном охлаждении верного в прошлом наперсника Василия Юшкова. Вроде бы никакой размолвки между ними не происходило, но в последнее время стал дворецкий как бы от нее отдаляться.

Отдыхая в послеобеденную пору, лежала царица Прасковья, надеясь с часок подремать, ан ни на минуту глаз не сомкнула, раздумывая о превратностях бренной жизни. Поговорить надо с Василием, почему стал таким?.. Может, одарить его еще чем-нибудь?.. Да ведь мало приятного в том, что его расположение надобно покупать. Прежде безвозмездно ласковым был. А теперь-то что ж?.. Графского титула царь Петр ему не дает. Разобиделся, что ли?

– О-ох-ти-и… – тяжело вздохнула она.

Поздно спохватилась царица Прасковья, что занедужила обоюдная их любовь. Не прежним удалым молодцем стал Василий Юшков, заиндевело у него на висках, а шею морщинами исстегало. К стылым, пасмурным дням обветшалая жизнь подошла, и пожухла сердечная его склонность.

Вспомнилось царице Прасковье давнее, придуманное в молодые годы, – как им изъясняться, дабы непонятно было другим. Письма они такие друг дружке писали, подставляя на место букв цифры: буква «А» – единица, и следующая за ней по азбуке буква имела очередное цифровое обозначение. Тридцать самых ходовых букв были подменены у них тридцатью цифрами. Слово «люблю», например, в цифровом написании – «11, 29, 2, 11, 29».

Не спалось, не дремалось царице Прасковье. Написать Васе тайнописью, напомнить о прошлом?..

В Часослове хранился у нее листок, на котором азбучный порядок букв был заменен цифровым, и царица Прасковья отыскала его. Долго думала, с каких слов амурное послание начинать… Подобрала подходящие слова, не смущаясь их скабрезностью, и стала неразрывной цепочкой нанизывать цифры одну за другой. А когда написала, сложила листок пополам да еще и еще пополам, дождалась прихода Василия и сунула ему в руку.

– Почитай на досуге.

– Что это?

– Письмо тебе написала.

Он неопределенно повел плечом и, усмехнувшись, сунул письмо в карман.

В Измайлове среди придворных служителей царицы Прасковьи «для отправления дворцовых волостных дел» был подьячий Василий Деревнин. Он же управлял и окладною казною царицы. Исполнял свои обязанности Деревнин добросовестно, но за непочтительность навлек на себя гнев дворецкого Юшкова. По его распоряжению подьячий был отстранен от должности, и Юшков приписал ему будто бы большой денежный недочет. Деревнин просил, чтобы его рассчитали по-хорошему, без несправедливого, как он заверял, возведенного на него поклепа, но Юшков оттягивал время, ссылаясь будто бы на допущенную Деревниным путаницу в книгах. Уже несколько раз приходил Деревнин хлопотать по своему делу, а Юшков злобно насмехался над ним и грозил жестокой расправой. В последний раз пришел Деревнин на подворье царицы Прасковьи, обратился было к дворецкому, прося указать, в каких книгах нашел он путаницу, но Юшков не стал его слушать.

– Отстань, отвяжись! – прикрикнул на подьячего и, прижав пальцем одну ноздрю, высморкался в его сторону, а когда доставал тряпицу, чтобы нос подтереть, у него из кармана выпала сложенная в несколько раз бумажка. Не заметив этого, Юшков скорыми шагами направился к одному из дворцовых флигелей, а Деревнин оглянулся по сторонам – на дворе никого – и бумажку поднял. Отойдя в укромное место, развернул ее. Несколько слов было написано рукой царицы Прасковьи, – почерк ее Деревнин знал хорошо, и в тех словах предупреждение: по прочтении письмо истребить, а за теми словами несколько строчек цифирной тайнописи.

Любопытство и злорадство овладели Деревниным. В его руках была какая-то тайна. А вдруг государственная! Вдруг раскрытие ее даст возможность отличиться и отомстить дворецкому за все его лихости… Или пойти к Юшкову и сказать, что он листок обронил? Нет, это не улучшит их отношений и будет упущена возможность отомстить ненавистному, а к тому же нарушится царский указ «ничего не утаивать в деле государственном», а Деревнин был подьячим-законником. Чувство мести и возможность выслужиться взяли верх, и он поспешил скрыться с царицына подворья.

Как бы хорошо было отомстить и самой Прасковье, и ее сожителю! Тесть Деревнина, Григорий Терский, был фискалом по должности и по призванию, мог дать дельный совет, и Деревнин направился к нему. Рассказал о своей находке и показал ее. Терский тщательно рассматривал листок, старался разгадать цифирную тайнопись, но не мог.

– Я хочу подать это письмо в Тайную канцелярию, – сказал Деревнин.

И тесть поддержал его намерение.

– По всему видать, письмо важное, – заключил он. – Донести о нем беспременно надобно.

В тот же вечер, перед тем как отходить ко сну, царица Прасковья спросила Юшкова:

– Прочитал?

– Что?

– Письмо мое.

– Ой, из ума вон совсем! – спохватился Юшков, сунул руку в один карман, в другой, всего себя обыскал – письма нет.

– Да как же так?.. – всполошилась царица Прасковья. – Про него никто знать не должен. В нем наши с тобой сокровенные тайности… О-ох-ти-и!.. Ежели кто найдет да дознается, про что там, стыда не оберешься… Куда ж ты его задевал?..

Если бы Юшков знал – куда! Он старался досконально припомнить, где был и что делал днем, но ни за что ухватиться не мог, чтобы отыскать след письма, а помнил, как, приняв его от Прасковьи, сунул в карман. Снова минуту за минутой перебирал в памяти весь день, и наконец-то ему прояснилось: останавливался на минуту с Деревниным и платок из кармана доставал. Не иначе как в ту самую минуту письмо обронил. Припомнил место, осмотрел там с фонарем каждую пядь – ничего найти не мог. Но по верному следу пошел Юшков дальше, разыскивая Деревнина: не он ли письмо подобрал?

Ни дома, ни у тестя подьячего не оказалось, а увидев у себя пожаловавшего вдруг и так обеспокоенного дворецкого, Григорий Терский убедился, что найденное зятем письмо весьма важное.

Проводив ушедшего ни с чем Юшкова, фискал Терский сам направился в Тайную канцелярию сообщить о визите к нему взволнованного дворецкого. Узнал, что Деревнин представил найденное письмо находившемуся в Москве начальствующему лицу Тайной канцелярии генералу Бутурлину, который вложил письмо в особый пакет и запечатал своей печатью. В скором времени ожидалось возвращение государя из Персидского похода, и ему тогда будет передано то таинственное письмо, а пока податель его Василий Деревнин, объявивший «слово и дело государево», задерживался в московском отделении Тайной канцелярии. Допросили Терского, что он по сему делу знал, и тот сообщил, что видел цифирное письмо, но разгадать его не мог.

Сумел-таки дознаться Юшков, где, в каком укрытии находится Деревнин, доложил об этом царице Прасковье, и она решила принимать незамедлительные меры, чтобы вернуть свое злополучное письмо.

– Вели заложить карету да созови мне человек пять либо шесть, какие покрепче. Сам ты не езди, а то еще ненароком пришибешь ворога до смерти. И скажи, чтоб свечей взяли, дабы впотьмах там не быть.

Подали карету-колымагу на железном ходу. Вместо сиденья наложили для царицы Прасковьи подушки, а для сопровождавших ее служителей – сенники. Завесили окошки и дверцу кожаными фартуками, и тяжелая колымага, переваливаясь по дорожным колдобинам, поползла в Москву на Мясницкую улицу, где против Гребневской церкви находилась московская Тайная канцелярия, заменившая пыточный Преображенский приказ.

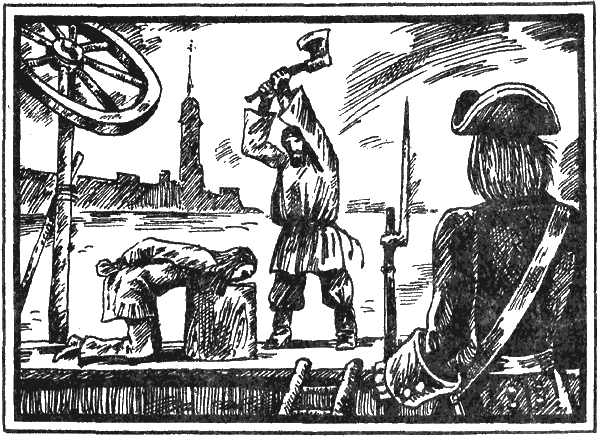

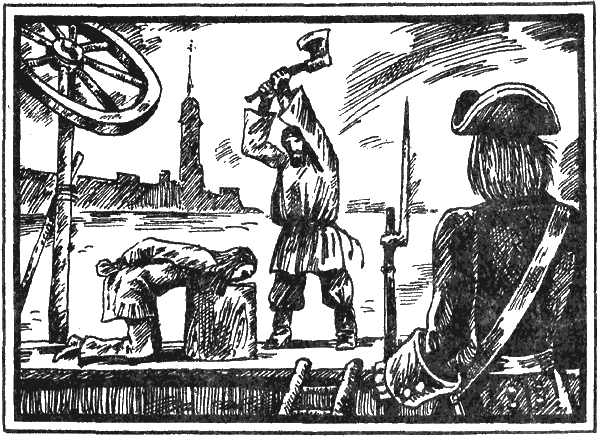

Хорошо, что поблизости церковь была. Для ради успеха в деле царица Прасковья покрестилась на ее стены и сотворила молитву. Сводчатые полуподвальные помещения пыточных застенков и других казенных палат, никогда не освобождавшихся от заключенных, были грязны и мрачны, – без зажженных свечей шагу ступить невозможно. Опираясь на черемуховый посох, царица Прасковья вслед за своими служителями спустилась по выщербленным ступенькам в зловонный полуподвал. В кожаной, затянутой шнурком кисе была у нее денежная мелочь для раздачи колодникам, и, чтобы сыскать к себе их расположение, оделяла каждого милостыней. Были тут схваченные тати, нищеброды, раскольники, а у дверей – стражники с алебардами. Из начальствующих людей в поздний вечерний час не было никого, и заплечных дел мастера находились на отдыхе.

– Где сидит мой служитель Василий Деревнин, я хочу и ему подать милостыньку, – обратилась царица Прасковья к старшому из стражи.

– Он вон в той казенке, – услужливо указывали колодники на одну из дверей.

– Тут он, благоверная государыня, но пускать к нему до поры не велено никого, – сказал старшой.

– Да мне к нему и не нужно, только бы милостыньку подать да помолился чтоб он за меня, – кротко молвила царица Прасковья и кивнула своим людям: – Пошли.

– Старшой стражник заскочил вперед и распростер перед дверью руки, не подпуская к ней никого.

– Отодвинься, – угрожающе сказал ему стременной царицы Прасковьи, рослый здоровый мужик.

– Не велено, я сказал, – повторил старшой стражник, но стременной его оттолкнул и плечом навалился на дверь.

Двое стражников подбежали на помощь своему старшому, но служители царицы Прасковьи дали одному тычка под бок, а другого оттолкнули в сторону и силою отворили дверь. Темная казенка осветилась свечными огнями, и стоящий у стены Деревнин обомлел, увидев явившуюся к нему царицу Прасковью.

– Светите лучше, – приказала она и злорадно протянула: – Вот ты где, Василий Федорович, дорогой!.. Какое письмо на меня подавал? Где его взял?..

Струсивший Деревнин повалился ей в ноги.

– Нашел я его, благоверная государыня, на твоем подворье нашел.

– Куда дел?.. Подай немедля сюда, – прикрикнула она, и удары посоха посыпались на Деревнина. – Подавай письмо… Немедля подавай!.. – твердила она, снова и снова нанося удары подьячему по голове, по лицу своей палкой. – Не отпущу, пока письмо не отдашь, – приговаривала она, дрожа и задыхаясь от гнева.

В казенке стало тесно и смрадно от набившихся арестантов, с любопытством наблюдавших за расправой царицы Прасковьи над своим служителем.

– Ты глянь какая!..

– Выводите его, – приказала царица своим людям.

– Куда?.. – закричал старшой стражник и, рванувшись к двери, загораживал ее собой. – Помилуй, государыня, мне по артикулу великая беда будет, ежели я арестанта выпущу. Воля твоя, государыня, а из-под караула я его не отдам. Он сидит по важному государственному делу.

Царица Прасковья сама схватила Деревнина за руку и потянула к двери.

– Запирай, замыкай дверь на выходе! – крикнул старшой своим. – Васютин, беги скорей за начальником… Да ведь мне, ежели…

Хорошо помнил он строгости артикула: «Когда кого стеречь приказано, а тот через небрежение караульного уйдет или от караульного без указа отпустится, тогда виновный в том вместо преступителя подлежащее наказание претерпит». Царица Прасковья, понятно, не знала «Устава об экзекуциях», не для нее он был писан, и возмутилась продерзостью стражника:

– Как ты смеешь не пускать меня? Али ты за караулом можешь держать царицу?..

– Я тебя, благоверная государыня, за караулом не держу, – отвечал ей старшой, – а только по артикулу мне немалый страх. Не выпущу я его отсель…

Пришлось царице Прасковье остановиться. Плюнув в лицо старшому, она в негодовании опустилась на скамью и решала, что делать дальше.

– Обыщите хорошенько, нет ли ножа у него, – приказала своим служителям, указав на Деревнина.

Обшарили его, ножа не нашли.

– Говори, изверг, где взял письмо? – снова негодующе взорвалась она.

Деревнин повторил, что нашел его на дворе.

– Крепче держите его, – приказывала царица своим людям, и снова пустила в ход палку.

Деревнин валялся у нее в ногах, молил о пощаде. Лицо его было в ссадинах и кровоподтеках, на глаза наплывала багровая опухоль.

– Жгите его… Харю ему жгите, уши, нос… Глаза ему выжигайте, бороду всю опалите, – исступленно приказывала царица Прасковья.

Деревнин в ужасе задул поднесенную к его лицу свечку, но ее снова зажгли. Он старался вырваться, но служители крепко его держали. Тогда царица Прасковья выхватила горящую свечку из руки своего стременного и сама раз, другой ткнула ею в изуродованное лицо Деревнина. Она старалась поджечь волосы на его голове, опалить щеки, нос, в бесчисленный раз повторяя одно и то же:

– Где взял письмо?.. Отдавай мне немедля, изверг!..

Деревнин мычал, стонал, укусил чью-то руку.

– Жгите, жгите! – исступленно кричала царица Прасковья.

– Государыня, смилуйся, – просил ее старшой стражник. – Повели не чинить ему жжение… За ним государево дело… Государево, ты пойми… В ответе мы за него…

Желание спасти себя самого заставляло старшого заступаться за пострадавшего. Вступился за него и еще один стражник:

– Статочно ли такое дело, государыня?!

– Я могу как хочу наказать его, – отвечала она. – Никто мне не указ… Снимите с него портки и рубаху…

Ее внимание привлек деревянный козел, стоявший для острастки арестантов, и царица Прасковья велела взволочить на него обнаженного Деревнина. Старшой стражник опасался, что забьют насмерть его подопечного и за него не миновать будет нести жестокий ответ. Среди грязной казенки на козле растянут за руки и ноги государственной важности человек, он стонет, хрипит; сбившиеся в казенке люди со страхом наблюдают, как изволит гневаться государыня царица Прасковья Федоровна, нанося по обнаженной спине и голове виновного удар за ударом. Дрожащая от гнева, с побагровевшим лицом, грозно сверкающими глазами и взлохмаченными волосами, она являла собой словно вырвавшуюся из преисподней фурию, озаренную похоронным отблеском горящих восковых свечей в спертом и душном воздухе с запахом жженого человеческого мяса и волоса, а рядом с ней сатанинским исчадием стоял с кнутом в руках верзила стременной, готовый по первому ее знаку приступить к беспощадному кнутобойству.

– Письмо мое где?.. – опять и опять дознавалась царица Прасковья, но Деревнин уже не отвечал.

– Да что ж это делается?.. – неистово, с прорвавшимся возмущением воскликнул старшой.

Мысль о том, что за истязуемым арестантом тайное дело, что он нужен будет для допросов и, может быть, для еще более сильной пытки, какую повелит учинить законное здешнее начальство, – эта мысль заставила старшого принять меры для прекращения чинимого царицей Прасковьей самоуправства. Вон что сделано – человека узнать нельзя, не лицо у него, а окровавленный комок жженого мяса, борода и усы выгорели, пожглись волосы на голове…

– Разойдись!.. – что было силы крикнул старшой.

Расталкивая сгрудившихся людей, в пыточную казенку вошел генерал-прокурор Ягужинский.

– Что ты делаешь, государыня?.. – строго проговорил он.

Старшой стражник облегченно вздохнул: слава богу, помощь подоспела, явился сам генерал-прокурор.

– Неладно, государыня, что ты по тайным местам изволишь ночью ходить, – выговаривал ей Ягужинский.

Не столько ради спасения потерпевшего прибыл он сюда, сколько для водворения надлежащего здесь порядка.

– Отдайте мне моего служителя. Он вор, украл у меня казну, – наспех придумала царица Прасковья, ни словом больше не обмолвившись о письме.

– Без именного его императорского величества указа ничего сделать нельзя. Прошу, государыня, немедля покинуть сие помещение, – уже приказным тоном говорил Ягужинский, и царице Прасковье ничего больше не оставалось, как, огорченно вздохнув, возвращаться в Измайлово.

Поздней ночью вернулась она в свои хоромы. Заглянула в спальню Катеринки и увидела ее спящей покоившей голову на руке тоже спавшего Ганса Бергера. Чтобы не потревожить их сон, царица Прасковья осторожно, на цыпочках удалилась. Подошло время отдохнуть от тревожного и многотрудного дня.

Нет, не досаждала царица Прасковья богу излишними просьбами, а благодарила за такое его покровительство. Теперь бы еще Парашку в королевны определить, как вещал ей покойный провидец Тимофей Архипыч. Жалко, что помер он и дознаться нельзя, какое именно королевство он Парашке пророчил. Все пока вроде бы идет по путю, – тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Надо полагать, и Парашкина судьба хорошо определится. Житейскими достатками она, царица Прасковья, не обижена, – до другого века так пробавляться можно, не укорачивал бы только бог земной срок ее жизни. Кроме царского денежного оклада получала она изрядный доход от своих вотчин, кои были в разных губерниях и уездах. Где – две, где – три тысячи посадских и крестьянских дворов, а где – и все пять. Были в ее владениях и беглые крестьяне, укрывшиеся от обедневших или жестокосердых помещиков, – царица Прасковья велела всех к себе принимать, чем больше душ в ее владениях будет, тем лучше. В случае можно некую толику из них и продать, каждая душа своих денег стоит, хоть даже бабьей или ребячьей будь. К подмосковным, псковским, новгородским владениям ей еще под Оршей деревни пожалованы, достаток все прибывает, – слава и благодарность всевышнему и Прасковье-пятнице, приставленной от сонма святых к тезке царице Прасковье. И только одна печаль одолевала, что не было рядом любимой дочушки Катеринки.

«Катюшечка, свет мой, здравствуй на множество лет! – писала ей мать. – Большая невзгода мне, что ты от меня далече. Письма твои, свет Катюшечка, чту и умильно плачу от них. Даже ломота в костях одолевать начинает, едва раздумаюсь о тебе. Приезжала бы ты ко мне поскорей, и будь при сем над тобой мое благословение. Не замедляй с приездом своим».

Вместо того, чтобы с каким-то нерасторопным нарочным письмо отправлять, надо послать самого верного человека, дворецкого Василия Алексеевича Юшкова (не чужой ведь он Катеринке), и пусть заверит он дочку, что проживание в Измайлове не станет убыточным для нее, а содержаться она будет со всей свитой на государственном коште.

А вот и радость – Катюшка приехала со своей доченькой Аннушкой и сподобающей ей герцогской свитой. Сразу и ломота в костях перестала, и бодрость к царице Прасковье вернулась, и уж так-то она умилялась, глядя на внучку. Отцом ее был герцог Карл-Леопольд, но величали маленькую цесаревну не Карловной, а Леопольдовной, посчитав, что русскому уху будет так благозвучнее.

Свет Катюшка поселилась в Измайловском дворце подле матери, а свита – в двух флигелях. Располневшая, смуглолицая, черноглазая герцогиня, дорогая Катерина Ивановна стала будто бы еще меньше ростом и, прибыв в свое родовое Измайлово, кубышкой перекатывалась по дворцовым покоям. Словно возвратившись к своей прежней девичьей безунывной поре, оглашала покои громким смехом да безумолчным говором. В ее свите самым доверенным лицом был герцогский адъютант – черноусый статный молодой капитан и талант, на которого Катерина Ивановна обратила ласковое внимание еще в день своей свадьбы, когда сидела рядом с новобрачным супругом Карлом-Леопольдом, а глаз не сводила с его адъютанта Ганса Бергера.

Сразу же начавшиеся в замужестве семейные неполадки не стали особенно удручать герцогиню. Худеть, что ли, ей от них да стенаться? Она не горевала даже в тех случаях, когда супруг, нарушая условия свадебного контракта, не обеспечивал жену ни деньгами, ни припасами и она вынуждена была обращаться за помощью к матери.

Однажды – дело было зимой – прошел слух, что герцог Карл-Леопольд возымел желание побывать в гостях у своей царственной тещи, и курьером-разведчиком от него послан был полковник Тилье. Под самой Москвой на мекленбургского посланца напали разбойники, весьма неучтивым образом обошлись с ним и сопровождавшим его егерем – обобрали их дочиста, и немец-курьер появился в первопрестольной столице в рваном мужицком одеянии, обиженный сразу на всех московитов. Подвергать подобной опасности своего властелина полковник не мог и, незамедлительно уехав, отговорил герцога от вояжа в Московию. В Измайлове ждали его на широкую масленицу, но зять к теще на блины не пожаловал.

Царица Прасковья не опечалилась. Пускай непутевый зять живет, как хочет, а Катюшка будет от него независимой, может в любой день подняться и отбыть из постылой Мекленбургии да пожить вместе с матерью. Вот она и приехала со своим ухажером.

На правах самого приближенного человека адъютант Ганс Бергер осматривал покои Измайловского дворца; вот спальня царевны-герцогини, устланная сукном вишневого цвета. Катерина Ивановна показывает ему свою кровать, а рядом в алькове – постель маленькой принцессы Анны Леопольдовны. Все опрятно и хорошо.

Но что это за хрип и вой?.. На пороге комнаты появился полуслепой старик с всклокоченными серыми волосами, в грязном рубище и с бандурой в руках. Несколько струн на бандуре были оборваны, и они путались в пальцах старика, гнусаво тянувшего нескладную, похожую на вой песню. А потом, хрипло вскрикнув, он перешел вдруг на плясовой наигрыш, и под его музыку в комнату вбежала босая, еще более грязная старуха и, тряся своими смрадными лохмотьями, пустилась в пляс.

– Ух, какая резвая! – прихлопывала в ладоши Катеринка и, хохоча, приплясывала сама.

Ганс Бергер с отвращением смотрел на непристойно вихлявшуюся старуху, на грязные отрепья старика и недоумевал, как их появление могло веселить герцогиню. А она, с детства привыкшая к шутам и шутихам, карлам, дуркам, уродцам и юродивым, чувствовала себя среди них подлинно что как дома.

В дверях остановилась подошедшая царица Прасковья, и Бергер ждал, что она разгневается на грязных оборванцев, но царица одобрительно улыбалась, достала из кармана несколько сушеных черносливин и оделила ими веселящихся стариков.

– Потешьтесь, потешьтесь с ними, – сказала дочери и ее таланту, довольная, что они нашли себе развлечение.

Забыв про строгость своего нрава, благосклонно смотрела царица Прасковья на приближенного к дочери немца, – надо же ей утешной быть, и с огорчением подумала о себе, о замеченном охлаждении верного в прошлом наперсника Василия Юшкова. Вроде бы никакой размолвки между ними не происходило, но в последнее время стал дворецкий как бы от нее отдаляться.

Отдыхая в послеобеденную пору, лежала царица Прасковья, надеясь с часок подремать, ан ни на минуту глаз не сомкнула, раздумывая о превратностях бренной жизни. Поговорить надо с Василием, почему стал таким?.. Может, одарить его еще чем-нибудь?.. Да ведь мало приятного в том, что его расположение надобно покупать. Прежде безвозмездно ласковым был. А теперь-то что ж?.. Графского титула царь Петр ему не дает. Разобиделся, что ли?

– О-ох-ти-и… – тяжело вздохнула она.

Поздно спохватилась царица Прасковья, что занедужила обоюдная их любовь. Не прежним удалым молодцем стал Василий Юшков, заиндевело у него на висках, а шею морщинами исстегало. К стылым, пасмурным дням обветшалая жизнь подошла, и пожухла сердечная его склонность.

Вспомнилось царице Прасковье давнее, придуманное в молодые годы, – как им изъясняться, дабы непонятно было другим. Письма они такие друг дружке писали, подставляя на место букв цифры: буква «А» – единица, и следующая за ней по азбуке буква имела очередное цифровое обозначение. Тридцать самых ходовых букв были подменены у них тридцатью цифрами. Слово «люблю», например, в цифровом написании – «11, 29, 2, 11, 29».

Не спалось, не дремалось царице Прасковье. Написать Васе тайнописью, напомнить о прошлом?..

В Часослове хранился у нее листок, на котором азбучный порядок букв был заменен цифровым, и царица Прасковья отыскала его. Долго думала, с каких слов амурное послание начинать… Подобрала подходящие слова, не смущаясь их скабрезностью, и стала неразрывной цепочкой нанизывать цифры одну за другой. А когда написала, сложила листок пополам да еще и еще пополам, дождалась прихода Василия и сунула ему в руку.

– Почитай на досуге.

– Что это?

– Письмо тебе написала.

Он неопределенно повел плечом и, усмехнувшись, сунул письмо в карман.

В Измайлове среди придворных служителей царицы Прасковьи «для отправления дворцовых волостных дел» был подьячий Василий Деревнин. Он же управлял и окладною казною царицы. Исполнял свои обязанности Деревнин добросовестно, но за непочтительность навлек на себя гнев дворецкого Юшкова. По его распоряжению подьячий был отстранен от должности, и Юшков приписал ему будто бы большой денежный недочет. Деревнин просил, чтобы его рассчитали по-хорошему, без несправедливого, как он заверял, возведенного на него поклепа, но Юшков оттягивал время, ссылаясь будто бы на допущенную Деревниным путаницу в книгах. Уже несколько раз приходил Деревнин хлопотать по своему делу, а Юшков злобно насмехался над ним и грозил жестокой расправой. В последний раз пришел Деревнин на подворье царицы Прасковьи, обратился было к дворецкому, прося указать, в каких книгах нашел он путаницу, но Юшков не стал его слушать.

– Отстань, отвяжись! – прикрикнул на подьячего и, прижав пальцем одну ноздрю, высморкался в его сторону, а когда доставал тряпицу, чтобы нос подтереть, у него из кармана выпала сложенная в несколько раз бумажка. Не заметив этого, Юшков скорыми шагами направился к одному из дворцовых флигелей, а Деревнин оглянулся по сторонам – на дворе никого – и бумажку поднял. Отойдя в укромное место, развернул ее. Несколько слов было написано рукой царицы Прасковьи, – почерк ее Деревнин знал хорошо, и в тех словах предупреждение: по прочтении письмо истребить, а за теми словами несколько строчек цифирной тайнописи.

Любопытство и злорадство овладели Деревниным. В его руках была какая-то тайна. А вдруг государственная! Вдруг раскрытие ее даст возможность отличиться и отомстить дворецкому за все его лихости… Или пойти к Юшкову и сказать, что он листок обронил? Нет, это не улучшит их отношений и будет упущена возможность отомстить ненавистному, а к тому же нарушится царский указ «ничего не утаивать в деле государственном», а Деревнин был подьячим-законником. Чувство мести и возможность выслужиться взяли верх, и он поспешил скрыться с царицына подворья.

Как бы хорошо было отомстить и самой Прасковье, и ее сожителю! Тесть Деревнина, Григорий Терский, был фискалом по должности и по призванию, мог дать дельный совет, и Деревнин направился к нему. Рассказал о своей находке и показал ее. Терский тщательно рассматривал листок, старался разгадать цифирную тайнопись, но не мог.

– Я хочу подать это письмо в Тайную канцелярию, – сказал Деревнин.

И тесть поддержал его намерение.

– По всему видать, письмо важное, – заключил он. – Донести о нем беспременно надобно.

В тот же вечер, перед тем как отходить ко сну, царица Прасковья спросила Юшкова:

– Прочитал?

– Что?

– Письмо мое.

– Ой, из ума вон совсем! – спохватился Юшков, сунул руку в один карман, в другой, всего себя обыскал – письма нет.

– Да как же так?.. – всполошилась царица Прасковья. – Про него никто знать не должен. В нем наши с тобой сокровенные тайности… О-ох-ти-и!.. Ежели кто найдет да дознается, про что там, стыда не оберешься… Куда ж ты его задевал?..

Если бы Юшков знал – куда! Он старался досконально припомнить, где был и что делал днем, но ни за что ухватиться не мог, чтобы отыскать след письма, а помнил, как, приняв его от Прасковьи, сунул в карман. Снова минуту за минутой перебирал в памяти весь день, и наконец-то ему прояснилось: останавливался на минуту с Деревниным и платок из кармана доставал. Не иначе как в ту самую минуту письмо обронил. Припомнил место, осмотрел там с фонарем каждую пядь – ничего найти не мог. Но по верному следу пошел Юшков дальше, разыскивая Деревнина: не он ли письмо подобрал?

Ни дома, ни у тестя подьячего не оказалось, а увидев у себя пожаловавшего вдруг и так обеспокоенного дворецкого, Григорий Терский убедился, что найденное зятем письмо весьма важное.

Проводив ушедшего ни с чем Юшкова, фискал Терский сам направился в Тайную канцелярию сообщить о визите к нему взволнованного дворецкого. Узнал, что Деревнин представил найденное письмо находившемуся в Москве начальствующему лицу Тайной канцелярии генералу Бутурлину, который вложил письмо в особый пакет и запечатал своей печатью. В скором времени ожидалось возвращение государя из Персидского похода, и ему тогда будет передано то таинственное письмо, а пока податель его Василий Деревнин, объявивший «слово и дело государево», задерживался в московском отделении Тайной канцелярии. Допросили Терского, что он по сему делу знал, и тот сообщил, что видел цифирное письмо, но разгадать его не мог.

Сумел-таки дознаться Юшков, где, в каком укрытии находится Деревнин, доложил об этом царице Прасковье, и она решила принимать незамедлительные меры, чтобы вернуть свое злополучное письмо.

– Вели заложить карету да созови мне человек пять либо шесть, какие покрепче. Сам ты не езди, а то еще ненароком пришибешь ворога до смерти. И скажи, чтоб свечей взяли, дабы впотьмах там не быть.

Подали карету-колымагу на железном ходу. Вместо сиденья наложили для царицы Прасковьи подушки, а для сопровождавших ее служителей – сенники. Завесили окошки и дверцу кожаными фартуками, и тяжелая колымага, переваливаясь по дорожным колдобинам, поползла в Москву на Мясницкую улицу, где против Гребневской церкви находилась московская Тайная канцелярия, заменившая пыточный Преображенский приказ.

Хорошо, что поблизости церковь была. Для ради успеха в деле царица Прасковья покрестилась на ее стены и сотворила молитву. Сводчатые полуподвальные помещения пыточных застенков и других казенных палат, никогда не освобождавшихся от заключенных, были грязны и мрачны, – без зажженных свечей шагу ступить невозможно. Опираясь на черемуховый посох, царица Прасковья вслед за своими служителями спустилась по выщербленным ступенькам в зловонный полуподвал. В кожаной, затянутой шнурком кисе была у нее денежная мелочь для раздачи колодникам, и, чтобы сыскать к себе их расположение, оделяла каждого милостыней. Были тут схваченные тати, нищеброды, раскольники, а у дверей – стражники с алебардами. Из начальствующих людей в поздний вечерний час не было никого, и заплечных дел мастера находились на отдыхе.

– Где сидит мой служитель Василий Деревнин, я хочу и ему подать милостыньку, – обратилась царица Прасковья к старшому из стражи.

– Он вон в той казенке, – услужливо указывали колодники на одну из дверей.

– Тут он, благоверная государыня, но пускать к нему до поры не велено никого, – сказал старшой.

– Да мне к нему и не нужно, только бы милостыньку подать да помолился чтоб он за меня, – кротко молвила царица Прасковья и кивнула своим людям: – Пошли.

– Старшой стражник заскочил вперед и распростер перед дверью руки, не подпуская к ней никого.

– Отодвинься, – угрожающе сказал ему стременной царицы Прасковьи, рослый здоровый мужик.

– Не велено, я сказал, – повторил старшой стражник, но стременной его оттолкнул и плечом навалился на дверь.

Двое стражников подбежали на помощь своему старшому, но служители царицы Прасковьи дали одному тычка под бок, а другого оттолкнули в сторону и силою отворили дверь. Темная казенка осветилась свечными огнями, и стоящий у стены Деревнин обомлел, увидев явившуюся к нему царицу Прасковью.

– Светите лучше, – приказала она и злорадно протянула: – Вот ты где, Василий Федорович, дорогой!.. Какое письмо на меня подавал? Где его взял?..

Струсивший Деревнин повалился ей в ноги.

– Нашел я его, благоверная государыня, на твоем подворье нашел.

– Куда дел?.. Подай немедля сюда, – прикрикнула она, и удары посоха посыпались на Деревнина. – Подавай письмо… Немедля подавай!.. – твердила она, снова и снова нанося удары подьячему по голове, по лицу своей палкой. – Не отпущу, пока письмо не отдашь, – приговаривала она, дрожа и задыхаясь от гнева.

В казенке стало тесно и смрадно от набившихся арестантов, с любопытством наблюдавших за расправой царицы Прасковьи над своим служителем.

– Ты глянь какая!..

– Выводите его, – приказала царица своим людям.

– Куда?.. – закричал старшой стражник и, рванувшись к двери, загораживал ее собой. – Помилуй, государыня, мне по артикулу великая беда будет, ежели я арестанта выпущу. Воля твоя, государыня, а из-под караула я его не отдам. Он сидит по важному государственному делу.

Царица Прасковья сама схватила Деревнина за руку и потянула к двери.

– Запирай, замыкай дверь на выходе! – крикнул старшой своим. – Васютин, беги скорей за начальником… Да ведь мне, ежели…

Хорошо помнил он строгости артикула: «Когда кого стеречь приказано, а тот через небрежение караульного уйдет или от караульного без указа отпустится, тогда виновный в том вместо преступителя подлежащее наказание претерпит». Царица Прасковья, понятно, не знала «Устава об экзекуциях», не для нее он был писан, и возмутилась продерзостью стражника:

– Как ты смеешь не пускать меня? Али ты за караулом можешь держать царицу?..

– Я тебя, благоверная государыня, за караулом не держу, – отвечал ей старшой, – а только по артикулу мне немалый страх. Не выпущу я его отсель…

Пришлось царице Прасковье остановиться. Плюнув в лицо старшому, она в негодовании опустилась на скамью и решала, что делать дальше.

– Обыщите хорошенько, нет ли ножа у него, – приказала своим служителям, указав на Деревнина.

Обшарили его, ножа не нашли.

– Говори, изверг, где взял письмо? – снова негодующе взорвалась она.

Деревнин повторил, что нашел его на дворе.

– Крепче держите его, – приказывала царица своим людям, и снова пустила в ход палку.

Деревнин валялся у нее в ногах, молил о пощаде. Лицо его было в ссадинах и кровоподтеках, на глаза наплывала багровая опухоль.

– Жгите его… Харю ему жгите, уши, нос… Глаза ему выжигайте, бороду всю опалите, – исступленно приказывала царица Прасковья.

Деревнин в ужасе задул поднесенную к его лицу свечку, но ее снова зажгли. Он старался вырваться, но служители крепко его держали. Тогда царица Прасковья выхватила горящую свечку из руки своего стременного и сама раз, другой ткнула ею в изуродованное лицо Деревнина. Она старалась поджечь волосы на его голове, опалить щеки, нос, в бесчисленный раз повторяя одно и то же:

– Где взял письмо?.. Отдавай мне немедля, изверг!..

Деревнин мычал, стонал, укусил чью-то руку.

– Жгите, жгите! – исступленно кричала царица Прасковья.

– Государыня, смилуйся, – просил ее старшой стражник. – Повели не чинить ему жжение… За ним государево дело… Государево, ты пойми… В ответе мы за него…

Желание спасти себя самого заставляло старшого заступаться за пострадавшего. Вступился за него и еще один стражник:

– Статочно ли такое дело, государыня?!

– Я могу как хочу наказать его, – отвечала она. – Никто мне не указ… Снимите с него портки и рубаху…

Ее внимание привлек деревянный козел, стоявший для острастки арестантов, и царица Прасковья велела взволочить на него обнаженного Деревнина. Старшой стражник опасался, что забьют насмерть его подопечного и за него не миновать будет нести жестокий ответ. Среди грязной казенки на козле растянут за руки и ноги государственной важности человек, он стонет, хрипит; сбившиеся в казенке люди со страхом наблюдают, как изволит гневаться государыня царица Прасковья Федоровна, нанося по обнаженной спине и голове виновного удар за ударом. Дрожащая от гнева, с побагровевшим лицом, грозно сверкающими глазами и взлохмаченными волосами, она являла собой словно вырвавшуюся из преисподней фурию, озаренную похоронным отблеском горящих восковых свечей в спертом и душном воздухе с запахом жженого человеческого мяса и волоса, а рядом с ней сатанинским исчадием стоял с кнутом в руках верзила стременной, готовый по первому ее знаку приступить к беспощадному кнутобойству.

– Письмо мое где?.. – опять и опять дознавалась царица Прасковья, но Деревнин уже не отвечал.

– Да что ж это делается?.. – неистово, с прорвавшимся возмущением воскликнул старшой.

Мысль о том, что за истязуемым арестантом тайное дело, что он нужен будет для допросов и, может быть, для еще более сильной пытки, какую повелит учинить законное здешнее начальство, – эта мысль заставила старшого принять меры для прекращения чинимого царицей Прасковьей самоуправства. Вон что сделано – человека узнать нельзя, не лицо у него, а окровавленный комок жженого мяса, борода и усы выгорели, пожглись волосы на голове…

– Разойдись!.. – что было силы крикнул старшой.

Расталкивая сгрудившихся людей, в пыточную казенку вошел генерал-прокурор Ягужинский.

– Что ты делаешь, государыня?.. – строго проговорил он.

Старшой стражник облегченно вздохнул: слава богу, помощь подоспела, явился сам генерал-прокурор.

– Неладно, государыня, что ты по тайным местам изволишь ночью ходить, – выговаривал ей Ягужинский.

Не столько ради спасения потерпевшего прибыл он сюда, сколько для водворения надлежащего здесь порядка.

– Отдайте мне моего служителя. Он вор, украл у меня казну, – наспех придумала царица Прасковья, ни словом больше не обмолвившись о письме.

– Без именного его императорского величества указа ничего сделать нельзя. Прошу, государыня, немедля покинуть сие помещение, – уже приказным тоном говорил Ягужинский, и царице Прасковье ничего больше не оставалось, как, огорченно вздохнув, возвращаться в Измайлово.

Поздней ночью вернулась она в свои хоромы. Заглянула в спальню Катеринки и увидела ее спящей покоившей голову на руке тоже спавшего Ганса Бергера. Чтобы не потревожить их сон, царица Прасковья осторожно, на цыпочках удалилась. Подошло время отдохнуть от тревожного и многотрудного дня.

II

Деятели Тайной канцелярии, «господа Сенат» и другие влиятельные лица находились в Москве для ради встречи государя, возвращавшегося из Персидского похода.

Там, на далеком Каспийском побережье будут у России новые пристани для кораблей в городах Дербенте и Баку. Русские войска воспрепятствовали вожделению турок завладеть Персией.

Там, на далеком Каспийском побережье будут у России новые пристани для кораблей в городах Дербенте и Баку. Русские войска воспрепятствовали вожделению турок завладеть Персией.