Страница:

Наплыв желающих учиться был так велик, что вскоре пришлось ввести проверку поступающих на элементарную (хотя бы политическую) грамотность, при этом экзаменаторы иногда прибегали к провокационным и просто, казалось бы, нелепым вопросам, например: «Какое расстояние от Пекина до Гоминьдана?» Рассказывали, что один находчивый парень не без остроумия ответил на этот вопрос так: «Такое же, как от Ростова до Рождества Христова!», за что был принят с отличием по политической зрелости.

Короткий период НЭПа сменился страшными годами коллективизации и началом индустриализации страны, что привело к массовому оттоку людей из насильственно разорявшихся деревень в города и промышленные центры – на заводы, фабрики и начинающиеся «стройки века». Прибывающих в города людей нужно было где-то расселять, и тогда началось, сначала добровольное, а вслед – насильственное уплотнение частных квартир, то есть дополнительное вселение новых жильцов – так был дан старт длительной эпохе коммунального быта, частично сохранившейся и по настоящее время.

Неизбежность насильственного вселения и в нашу квартиру становилось реальностью, и в этот период одна знакомая женщина порекомендовала маме двух молодых людей, приехавших в Ленинград с целью получить высшее образование и не имевших здесь своей кровли над головой; рекомендовала их как порядочных и честных, сказала, что они северяне, прибывшие то ли из-под Котласа, то ли Великого Устюга или Вологды. Через несколько дней молодые люди были приведены к нам для знакомства с мамой, и вологодским «окающим» говорком представились братьями Владимиром и Михаилом Доброумовыми; по первому знакомству они показались маме и нам, детям, деликатными, вежливыми, в какой-то степени воспитанными, и мама обещала подумать – впечатление от разговора с братьями осталось благоприятное, лет им было по двадцать с небольшим, были они холосты, очень хотели учиться по медицинской части. После их ухода состоялся семейный совет, склонявшийся к тому, чтобы пустить в нашу квартиру этих «мальчиков» – кажется, они честные и порядочные.

Потом договорились с домоуправлением, что мама как квартиросъемщик добровольно самоуплотнится, предоставив молодым людям одну из комнат в нашей квартире. Вспоминается, что первоначально братья Доброумовы поселились в бывшей нашей столовой, хотя через некоторое время перебрались в комнату, предназначавшуюся для кабинета отца и соседствовавшую с маминой и моей спальней.

При переезде к нам братьев Доброумовых нас насторожило то обстоятельство, что юношей оказалось трое – кроме Владимира и Михаила появился еще Дмитрий, обосновавшийся у братьев на довольно длительное время, так что мы стали приучать себя к мысли, что юноши обманули нас при переговорах.

Вещей у новых жильцов оказалось совсем немного, и среди их скарба поразили меня невиданные мною доселе туеса – изделия крестьянских умельцев русского севера из бересты: цилиндрические емкости, закрывающиеся круглыми деревянными крышками.

Братья Доброумовы – люди с севера, говорили с «окающим» акцентом, за каковой мои сестры Алла и Тиса сразу же прозвали их «боярами». Сами братья выглядели скорее селянами или, в крайнем случае, жителями небольшого провинциального городка или поселка, тогда как Дмитрий, судя по его виду и уверенному поведению, уже приобрел явный налет жителя обитателя города.

Трое юношей сразу же после переезда отметили его – «обмыли» или «спрыснули», но все было чинно и тихо, чувствовалось, что братья стесняются, один Дмитрий держался поразвязнее как в день переезда, так и в последующие дни. Прошла неделя, может, две с периодическими небольшими «спрыскиваниями», что было непривычным для нашей семьи, поэтому я на этом и останавливаюсь. Через какое-то время Дмитрий внезапно исчез, так же неожиданно, как «возник» при переезде Доброумовых, и у Володи с Мишей «спрыскивания» прекратились. Выяснилось, что Дмитрий – товарищ Доброумовых и живет где-то в Ленинграде, а его отец считается довольно крупным специалистом по какой-то технической части.

На следующее утро после переезда жильцов Доброумовых мои сестры Алла и Тиса, накануне вечером постиравшие свои чулки и повесившие их на веревку протянутую вдоль кухни, стали похохатывать вполголоса – не утащили ли их братья «бояре»?!. Можно представить их смущение, когда из туалета, граничащего с кухней, внезапно появился «боярин» Владимир и, улыбаясь, сказал спокойным голосом: «Не бойтесь, Алла Васильевна и Таисия Васильевна, не мы тронули ваши чулки…»

Из братьев Доброумовых более общительным и веселым оказался Владимир, за что получил от сестер прозвище «Владимир Красное Солнышко». Стеснительный и скромный Михаил явно был более хозяйственный и уравновешенный. При общении с еще юными братьями казалось как-то неуместным (при общей простоте тогдашних нравов) называть их по имени и отчеству, да, видимо, и им самим такое обращение было непривычным, и вскоре все проживающие в квартире стали их называть просто Володя и Миша, а между нами быстро установились дружеские отношения – даже то периодически появляющегося, то вновь исчезающего Дмитрия мы стали звать Митей.

Володя и Миша хотели получить медицинское образование, и им удалось попасть в число студентов медицинского института, куда был принят, по-моему, Володя, а Миша попал (боюсь наврать!), кажется, на ветеринарный факультет. Сколько-то времени они оба проучились, но побыть им студентами было суждено недолго, так как выяснилось, что братья – сыновья священника, и обоих отчислили. Их мечты стать медиками не осуществились! Позднее обстоятельства жизни вынудили братьев стать геологами-изыскателями; они ездили по глухим районам страны как рядовые рабочие, но с течением времени, так как были они люди способные и сообразительные, присмотревшись к работе, начитавшись специальной литературы, получив соответствующий опыт работы, оба брата выбились на должности начальников изыскательских геологических партий.

В Ленинграде уплотнение квартир набирало все больший темп, и вскоре после вселения к нам братьев Доброумовых, в освободившуюся (после отъезда семьи Сережи в Шебекино по желанию его жены Галины Владиславовны) большую комнату въехала семья Тороповых, состоявшая из больного туберкулезом мужа, жены и их двух малолетних дочерей – Гали и Томы (Тамары).

Родители оказались неразговорчивы и нелюдимы, жена Юлия Федоровна всегда была сурова; оба супруга, коммунисты-ортодоксы, работали на каких-то небольших руководящих должностях, но так как они были людьми абсолютно честными, то никогда не пользовались причитавшимися им по их положению материальными возможностями, жили бедно и плохо. Через несколько лет отец скончался, и Юлия Федоровна осталась одна кормилицей подрастающих девочек.

Наша коммунальная квартира гудела на кухне уже четырьмя или пятью примусами, когда пришли вновь уплотнять: у «главного квартиросъемщика», бывшей буржуйки, а ныне гражданки М. С. Севастьяновой, имевшей взрослую дочь Таисию (живущую в маленькой комнате при кухне – бывшей «людской») и подрастающего сына Степана, оставались еще две комнаты, одну из которых кому-то понадобилось отнять!

При дальнейшем уплотнении нашей уже коммунальной квартиры, братьев Доброумовых переселили в меньшую по площади комнату, где когда-то был устроен кабинет моего отца, а в бывшую столовую, где жили раньше Доброумовы, поселили семью заведующего продуктовым магазином – мужа, жену и недавно начавшего ходить сынишку, прелестного мальчугана. Перевезя жену и сына, отец вскоре ушел из семьи, но материально хорошо их обеспечивал. Жена оказалась женщиной наглой, грубой, вздорной, задиристой и скандальной, пьяницей, лентяйкой без каких-либо признаков интеллигентности. Ее славный сынишка, всегда неопрятный и голодный, бывало, стащив у матери нечищеную селедку или еще что-нибудь, удирал из комнаты в кухню или коридор и в каком-нибудь углу начинал жадно есть. Мама и другие жильцы жалели мальчика и, иной раз, втихаря, прикармливали малыша, рискуя нарваться на скандал с его вздорной мамашей. А та стала уходить из дома на Сытный рынок и шляться по пивным, откуда приводила мужчин подозрительного вида, которым ставила угощение и пол-литра водки, после чего предавалась с ними любви на глазах своего маленького сына.

Нашу интеллигентную маму эта страшная женщина возненавидела и постоянно оскорбляла, вплоть до матерной брани, и угрожала ей физической расправой. Однажды в пылу ненависти эта женщина бросила химический лиловый карандаш в кастрюлю с супом, который варила мама. Жизнь нашей беззащитной мамы превратилась в сплошной ад, постоянную боязнь за себя и нас, ее детей. Коллективные разговоры и увещевания, протесты против поведения этой странной женщины никак на нее не действовали, даже, казалось, наоборот, подстегивали ее к еще более безобразному поведению. Мы все стали бояться, что ее сожительство с постоянно сменяющими друг друга неизвестными мужчинами кончится тем, что она занесет в квартиру сифилис или еще какую-нибудь болезнь, не говоря уже о том, что все мы жили под вечным страхом возможного ограбления.

Ее неизменная грубость, скандалы и «любовные похождения» вынудили жильцов квартиры коллективно поднять вопрос о ее выселении и, конечно, к неприятным разговорам с ее бывшим мужем, иногда приходившим навестить сына. Перессорившись со всеми квартирантами нашей коммуналки, не помню уж как, но, в конце концов, эта женщина через несколько лет выехала, а в освободившуюся комнату вселились уже пожилые, интеллигентные мать и дочь Келлеры.

Таким образом, к середине тридцатых годов от большой квартиры, в которую мы въехали в 1923 году, в распоряжении нашей семьи осталось две комнаты – мамина спальня и полупригодная к проживанию маленькая комната при кухне, площадь которой удалось немного увеличить за счет ликвидации в квартире второй уборной и ванной комнаты, никогда не функционировавших, ибо ванная комната и вторая уборная в советские двадцатые-тридцатые годы рассматривались как излишества, и никому в голову даже мысль не приходила о возможности их восстановления.

Остается добавить, что для нашей семьи все перечисленные выше вселения в квартиру посторонних людей сопровождались необходимостью продажи обстановки – предметов мебели, которые некуда было ставить, а также теснотой в комнатах, оставшихся в нашем распоряжении.

Женское одиночество

Мама и мы, ее дети

Короткий период НЭПа сменился страшными годами коллективизации и началом индустриализации страны, что привело к массовому оттоку людей из насильственно разорявшихся деревень в города и промышленные центры – на заводы, фабрики и начинающиеся «стройки века». Прибывающих в города людей нужно было где-то расселять, и тогда началось, сначала добровольное, а вслед – насильственное уплотнение частных квартир, то есть дополнительное вселение новых жильцов – так был дан старт длительной эпохе коммунального быта, частично сохранившейся и по настоящее время.

Неизбежность насильственного вселения и в нашу квартиру становилось реальностью, и в этот период одна знакомая женщина порекомендовала маме двух молодых людей, приехавших в Ленинград с целью получить высшее образование и не имевших здесь своей кровли над головой; рекомендовала их как порядочных и честных, сказала, что они северяне, прибывшие то ли из-под Котласа, то ли Великого Устюга или Вологды. Через несколько дней молодые люди были приведены к нам для знакомства с мамой, и вологодским «окающим» говорком представились братьями Владимиром и Михаилом Доброумовыми; по первому знакомству они показались маме и нам, детям, деликатными, вежливыми, в какой-то степени воспитанными, и мама обещала подумать – впечатление от разговора с братьями осталось благоприятное, лет им было по двадцать с небольшим, были они холосты, очень хотели учиться по медицинской части. После их ухода состоялся семейный совет, склонявшийся к тому, чтобы пустить в нашу квартиру этих «мальчиков» – кажется, они честные и порядочные.

Потом договорились с домоуправлением, что мама как квартиросъемщик добровольно самоуплотнится, предоставив молодым людям одну из комнат в нашей квартире. Вспоминается, что первоначально братья Доброумовы поселились в бывшей нашей столовой, хотя через некоторое время перебрались в комнату, предназначавшуюся для кабинета отца и соседствовавшую с маминой и моей спальней.

При переезде к нам братьев Доброумовых нас насторожило то обстоятельство, что юношей оказалось трое – кроме Владимира и Михаила появился еще Дмитрий, обосновавшийся у братьев на довольно длительное время, так что мы стали приучать себя к мысли, что юноши обманули нас при переговорах.

Вещей у новых жильцов оказалось совсем немного, и среди их скарба поразили меня невиданные мною доселе туеса – изделия крестьянских умельцев русского севера из бересты: цилиндрические емкости, закрывающиеся круглыми деревянными крышками.

Братья Доброумовы – люди с севера, говорили с «окающим» акцентом, за каковой мои сестры Алла и Тиса сразу же прозвали их «боярами». Сами братья выглядели скорее селянами или, в крайнем случае, жителями небольшого провинциального городка или поселка, тогда как Дмитрий, судя по его виду и уверенному поведению, уже приобрел явный налет жителя обитателя города.

Трое юношей сразу же после переезда отметили его – «обмыли» или «спрыснули», но все было чинно и тихо, чувствовалось, что братья стесняются, один Дмитрий держался поразвязнее как в день переезда, так и в последующие дни. Прошла неделя, может, две с периодическими небольшими «спрыскиваниями», что было непривычным для нашей семьи, поэтому я на этом и останавливаюсь. Через какое-то время Дмитрий внезапно исчез, так же неожиданно, как «возник» при переезде Доброумовых, и у Володи с Мишей «спрыскивания» прекратились. Выяснилось, что Дмитрий – товарищ Доброумовых и живет где-то в Ленинграде, а его отец считается довольно крупным специалистом по какой-то технической части.

На следующее утро после переезда жильцов Доброумовых мои сестры Алла и Тиса, накануне вечером постиравшие свои чулки и повесившие их на веревку протянутую вдоль кухни, стали похохатывать вполголоса – не утащили ли их братья «бояре»?!. Можно представить их смущение, когда из туалета, граничащего с кухней, внезапно появился «боярин» Владимир и, улыбаясь, сказал спокойным голосом: «Не бойтесь, Алла Васильевна и Таисия Васильевна, не мы тронули ваши чулки…»

Из братьев Доброумовых более общительным и веселым оказался Владимир, за что получил от сестер прозвище «Владимир Красное Солнышко». Стеснительный и скромный Михаил явно был более хозяйственный и уравновешенный. При общении с еще юными братьями казалось как-то неуместным (при общей простоте тогдашних нравов) называть их по имени и отчеству, да, видимо, и им самим такое обращение было непривычным, и вскоре все проживающие в квартире стали их называть просто Володя и Миша, а между нами быстро установились дружеские отношения – даже то периодически появляющегося, то вновь исчезающего Дмитрия мы стали звать Митей.

Володя и Миша хотели получить медицинское образование, и им удалось попасть в число студентов медицинского института, куда был принят, по-моему, Володя, а Миша попал (боюсь наврать!), кажется, на ветеринарный факультет. Сколько-то времени они оба проучились, но побыть им студентами было суждено недолго, так как выяснилось, что братья – сыновья священника, и обоих отчислили. Их мечты стать медиками не осуществились! Позднее обстоятельства жизни вынудили братьев стать геологами-изыскателями; они ездили по глухим районам страны как рядовые рабочие, но с течением времени, так как были они люди способные и сообразительные, присмотревшись к работе, начитавшись специальной литературы, получив соответствующий опыт работы, оба брата выбились на должности начальников изыскательских геологических партий.

В Ленинграде уплотнение квартир набирало все больший темп, и вскоре после вселения к нам братьев Доброумовых, в освободившуюся (после отъезда семьи Сережи в Шебекино по желанию его жены Галины Владиславовны) большую комнату въехала семья Тороповых, состоявшая из больного туберкулезом мужа, жены и их двух малолетних дочерей – Гали и Томы (Тамары).

Родители оказались неразговорчивы и нелюдимы, жена Юлия Федоровна всегда была сурова; оба супруга, коммунисты-ортодоксы, работали на каких-то небольших руководящих должностях, но так как они были людьми абсолютно честными, то никогда не пользовались причитавшимися им по их положению материальными возможностями, жили бедно и плохо. Через несколько лет отец скончался, и Юлия Федоровна осталась одна кормилицей подрастающих девочек.

Наша коммунальная квартира гудела на кухне уже четырьмя или пятью примусами, когда пришли вновь уплотнять: у «главного квартиросъемщика», бывшей буржуйки, а ныне гражданки М. С. Севастьяновой, имевшей взрослую дочь Таисию (живущую в маленькой комнате при кухне – бывшей «людской») и подрастающего сына Степана, оставались еще две комнаты, одну из которых кому-то понадобилось отнять!

При дальнейшем уплотнении нашей уже коммунальной квартиры, братьев Доброумовых переселили в меньшую по площади комнату, где когда-то был устроен кабинет моего отца, а в бывшую столовую, где жили раньше Доброумовы, поселили семью заведующего продуктовым магазином – мужа, жену и недавно начавшего ходить сынишку, прелестного мальчугана. Перевезя жену и сына, отец вскоре ушел из семьи, но материально хорошо их обеспечивал. Жена оказалась женщиной наглой, грубой, вздорной, задиристой и скандальной, пьяницей, лентяйкой без каких-либо признаков интеллигентности. Ее славный сынишка, всегда неопрятный и голодный, бывало, стащив у матери нечищеную селедку или еще что-нибудь, удирал из комнаты в кухню или коридор и в каком-нибудь углу начинал жадно есть. Мама и другие жильцы жалели мальчика и, иной раз, втихаря, прикармливали малыша, рискуя нарваться на скандал с его вздорной мамашей. А та стала уходить из дома на Сытный рынок и шляться по пивным, откуда приводила мужчин подозрительного вида, которым ставила угощение и пол-литра водки, после чего предавалась с ними любви на глазах своего маленького сына.

Нашу интеллигентную маму эта страшная женщина возненавидела и постоянно оскорбляла, вплоть до матерной брани, и угрожала ей физической расправой. Однажды в пылу ненависти эта женщина бросила химический лиловый карандаш в кастрюлю с супом, который варила мама. Жизнь нашей беззащитной мамы превратилась в сплошной ад, постоянную боязнь за себя и нас, ее детей. Коллективные разговоры и увещевания, протесты против поведения этой странной женщины никак на нее не действовали, даже, казалось, наоборот, подстегивали ее к еще более безобразному поведению. Мы все стали бояться, что ее сожительство с постоянно сменяющими друг друга неизвестными мужчинами кончится тем, что она занесет в квартиру сифилис или еще какую-нибудь болезнь, не говоря уже о том, что все мы жили под вечным страхом возможного ограбления.

Ее неизменная грубость, скандалы и «любовные похождения» вынудили жильцов квартиры коллективно поднять вопрос о ее выселении и, конечно, к неприятным разговорам с ее бывшим мужем, иногда приходившим навестить сына. Перессорившись со всеми квартирантами нашей коммуналки, не помню уж как, но, в конце концов, эта женщина через несколько лет выехала, а в освободившуюся комнату вселились уже пожилые, интеллигентные мать и дочь Келлеры.

Таким образом, к середине тридцатых годов от большой квартиры, в которую мы въехали в 1923 году, в распоряжении нашей семьи осталось две комнаты – мамина спальня и полупригодная к проживанию маленькая комната при кухне, площадь которой удалось немного увеличить за счет ликвидации в квартире второй уборной и ванной комнаты, никогда не функционировавших, ибо ванная комната и вторая уборная в советские двадцатые-тридцатые годы рассматривались как излишества, и никому в голову даже мысль не приходила о возможности их восстановления.

Остается добавить, что для нашей семьи все перечисленные выше вселения в квартиру посторонних людей сопровождались необходимостью продажи обстановки – предметов мебели, которые некуда было ставить, а также теснотой в комнатах, оставшихся в нашем распоряжении.

Женское одиночество

Нашей дорогой, любимой, с женским одиночеством в сердце маме 51 год; несмотря на душевную, нравственную боль, да и физическую усталость от тяжелых для нее двадцатых годов черты ее лица по-прежнему привлекательны, мягки и красивы, но душевного равновесия нет.

Душевное ее состояние вылилось в стихи, написанные в марте 1930 года:

Душевное ее состояние вылилось в стихи, написанные в марте 1930 года:

Все прошлое мое куда-то отошло,

Как страшный (тяжкий) сон, развеянный с зарею.

Но на душе, как прежде, тяжело,

И примириться не могу с суровою судьбою.

Уже семь лет прошло с тех пор,

Как я покинута, – забыта…

Ему я шлю немой укор,

Что рано жизнь моя разбита.

Быть может много лет еще

Мне суждено прожить (влачить) тоскуя,

И на пути своем не встречу никого,

Кто бы помог пройти, – все горести минуя.

Чем заглушить мне вечную тоску,

Воспоминанья прошлого мученья?

И рвется мысль моя по-прежнему к нему,

И я от дум своих не вижу избавленья!

Мама и мы, ее дети

Человек добрейший и отзывчивый, наша мама во многих жизненных вопросах была совершенно беспомощна и наивна; будучи сама душевно чистой, бескорыстной и правдивой, она верила людям, и «обвести ее вокруг пальца», обмануть не составляло большого труда.

Нас, своих детей, она безусловно любила, но говорила, чтобы мы не верили тем матерям, которые уверяют, что всех своих отпрысков любят одинаково, что все дети для них равны. Мама говорила, что, во-первых, дети бывают и желанные, рождения которых с радостью ожидают, и появляющиеся помимо желания матери или обоих родителей; во-вторых, у каждого ребенка свой характер, свой норов, свои качества и недостатки, которые родители и, в частности, матери воспринимают неоднозначно и к детям относятся и любят их по-разному – поэтому среди детей, как правило, всегда есть любимчики.

Любимчиком № 1 нашей мамы была Алла – дочь красивого и темпераментного Василия Сергеевича Севастьянова, в которого мама влюбилась после неудачно сложившегося брака с ее первым мужем Петром Сергеевичем Олениным; любимчиком № 2 стал ее младший сын Степа-Рыжик (ваш покорный слуга), на которого Мария Сергеевна перенесла всю силу последней обманутой беззаветной любви еще молодой, но начинающей стареть женщины.

Но, повторяю, всех своих детей наша мама любила, за всех болела душой, всем старалась помочь и, если это было в ее силах – каждого сберечь!

Но когда мама сердилась, у нее появлялся уничтожающе-холодный твердый взгляд ее серых глаз, который было трудно выдержать, становилось невыносимо стыдно и хотелось провалиться сквозь пол.

В то же время, в силу доброты своей души, оступившегося мама никогда сразу не клеймила, а старалась разобраться в причинах, понять, почему, какие обстоятельства вынудили человека поступить неправильно – впрочем, я об этом уже где-то писал. Поэтому оступившиеся люди шли к нашей маме за помощью, за моральной поддержкой и моральным облегчением.

Это свойство – понять человека призывало людей к открытости, к откровенности, и я, например, мог маме сказать все, даже самое потаенное в глубине души. Мама облегчала травмированные души людей, даже, казалось бы, совершенно посторонних.

Мамин первенец Евгений Петрович Оленин в детстве обладал необычайным обаянием; об его обаянии во взрослые годы, когда Женя был уже оторван от родины, маме рассказывал Константин Сергеевич Станиславский, к которому, в очень трудном материальном положении, Женя обратился за материальной помощью, встретившись с дядей Костей заграницей где-то в двадцатых годах.

Маме было тягостно сознавать, что Женя бедствует в эмиграции, а она не имеет возможности ему помочь!

С детства Женя был невероятный фантазер и выдумщик, и, что самое интересное, казалось, искренне сам верил в действительность своих фантазий; когда же его уличали во лжи и говорили ему: «Женя, ведь это неправда, такого, о чем ты рассказываешь, не могло быть, ты ведь сам не веришь в это?!», Женя горячо отвечал: «Представьте себе – верю!»

В юношеские годы Женя тяжело болел злокачественным плевритом, и ему сделали резекцию одного или двух ребер.

Будучи от природы талантливым, еще совсем молодой Женя устроился артистом в драматический театр в Москве без всяких протекций, но так как в это время шла Первая империалистическая война, его призвали в действующую армию санитаром, хотя сам он хотел попасть в артиллерию. После Октябрьской революции его военно-санитарная часть была переправлена за границу. Женя попал в Италию, а затем во Францию. Периодически он присылал маме письма и свои фотографии с нежными обращениями к ней. Первое время сообщал, что работает в небольших театриках и ресторанах, тапером, и поет интимные песенки (а Женя был горячим поклонником молодого Александра Вертинского), а также исполняет модные танцы в паре с какими-то эстрадными танцовщицами, такими же горемыками, как он сам.

В конце мая 1930 года Женя женился на француженке, артистке варьете, которую звали Жермен, и в 1931 году у них родился сын, которого нарекли Жераром. Жили они бедно, Женя работал на стройке подносчиком кирпичей и умер в 1932 году от туберкулеза легких, не дожив до 35 лет. О кончине Жени мы все узнали из траурно обрамленного черной полосой письма Жермен на французском языке нашей маме. Как-то всем нам не верилось, что Женя так безвременно ушел из жизни; о нем напоминали вещи, сохранявшиеся в семье (в частности, тетрадка с его юношескими, ныне смешными наивными, и несколько жантильными стихами – дань вкусам второго десятилетия ХХ века в России), как бы ожидавшие возвращения хозяина; его молитвенник находится у меня по сие время.

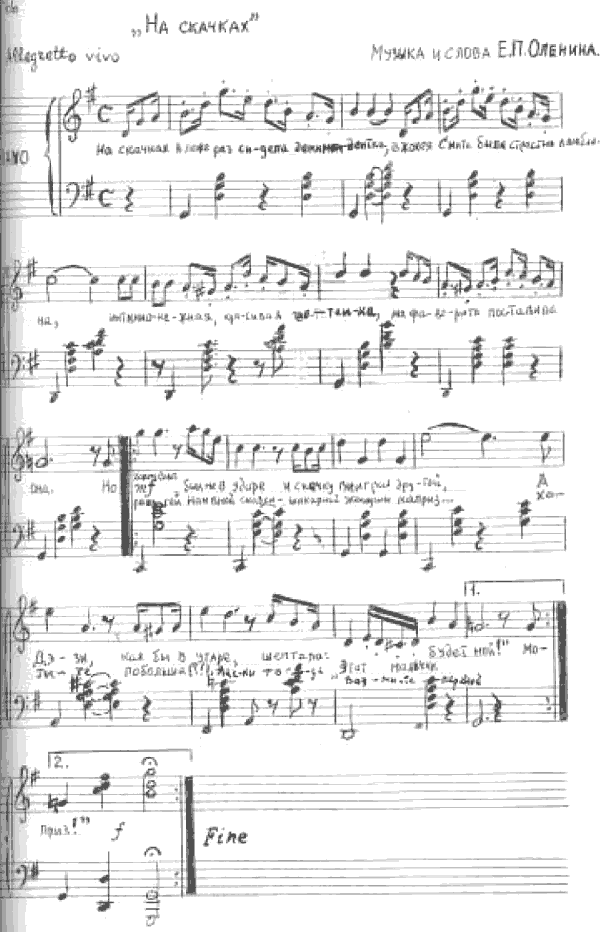

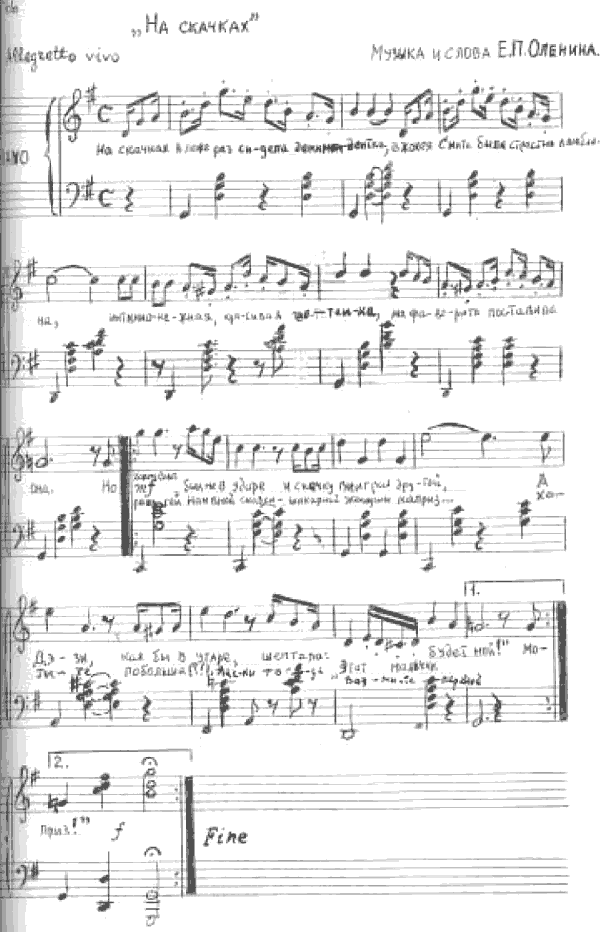

Как память о талантливом Жене Оленине в семье осталась целиком сочиненная (музыка и слова) им в юношеские годы песня «На скачках», ритмичную синкопированную музыку которой мамин брат Владимир Сергеевич Алексеев – музыкант и знаток песен – считал талантливой и одно время часто наигрывал на рояле для собственного удовольствия.

Ниже приводится текст этой песни, музыка же не была своевременно записана на нотный стан, и теперь ее помним только я и Алла. Поэтому ныне музыку песни я записал в своем переложении, как она мне запомнилась.

Еще мальчиком Сережа прекрасно читал ноты с листа и целиком проигрывал клавиры опер, так как вся семья, включая его младших сестер, была помешана на оперном театре и распевала под его аккомпанемент «Кармен», «Пиковую даму», «Сельскую часть» и другие, в которых пели их отцы и мама. Часто Сережа аккомпанировал нашей маме и моему отцу, когда они распевались или когда приходили к нам гости и просили маму и моего отца что-нибудь спеть для них. У самого Сережи был великолепный баритон, он сам любил петь и тоже участвовал в домашних концертах.

В эти же годы Сережа увлекался произведениями С. В.. Рахманинова; много переиграл его сочинений, в том числе и романсов, которые великолепно вокально исполнял его отчим (мой отец) Степан Васильевич (которого все мои братья и сестры запросто звали Степой-большим, в отличие от меня – Степы-маленького). В это же время Сережа сочинил небольшой прелюд, в котором ощущается влияние Рахманинова, но плагиатного в этом прелюде ничего нет. Видимо, свое будущее Сережа мыслил как пианиста, возможно, композитора, так как еще будучи гимназистом, хотел поступать в консерваторию, но его отец, Петр Сергеевич Оленин, настоял, чтобы сперва Сережа закончил гимназию.

Гимназию Сережа окончил, однако Октябрьская революция помешала продолжению музыкального образования. Началась гражданская война, Сережа, видимо «зараженный» революционной романтикой, ушел в красногвардейцы и вскоре получил пулевое ране ние левой ноги. Было это под Белгородом; власти часто менялись, отчего госпиталь переезжал с места на место и бросал тяжело раненых; в их числе оказался и Сережа, у которого началась гангрена, и ногу ему ампутировали обычной, не медицинской пилой – кое-как, «на скорую руку»: кость плохо отпилили, и впоследствии Сережа не мог носить протез.

Как маме было не болеть душой за своего сына, еще почти мальчика, ставшего в 19 лет инвалидом.

Как маме было не болеть душой за своего сына, еще почти мальчика, ставшего в 19 лет инвалидом.

Оставленных военным госпиталем в местной больнице тяжело раненных выхаживали сердобольные женщины и девушки села Шебекино.

О Сереже заботилась красивая интеллигентная девушка Галина Владиславовна, урожденная Детле-Генкст; они влюбились друг в друга и, когда Сережа поправился, вскоре поженились.

Можно сказать, что эта женитьба определила всю дальнейшую линию жизни Сережи. Сначала, после свадьбы, молодые жили в семье свекра, Владислава Антоновича, многодетного вдовца, а в 1921 году, после четырехлетнего отсутствия Сережи в Петрограде (столь круто повернувшего его судьбу), уже с молодой женой Сережа возвратился в Петроград к нашей маме на дореволюционную квартиру № 6 в доме № 19 на Съезжинской улице. Его приветливая жена Галя была радушно принята нашей семьей, то есть мамой, мною, моими сестрами Тисой и Аллой, часто приходившей от своего мужа к маме, и моим отцом, занятым с утра до позднего вечера в Мариинском и Михайловском театрах, все больше и больше занимаемым в оперном репертуаре обоих театров на амплуа основного лирического тенора.

Галя уже была беременная и 12 июля 1922 года родила прелестного мальчика, которого в честь деда назвали Петром. Малыш Петр Сергеевич Оленин (второй) стал всеобщим любимцем, а уж бабушка Мария Сергеевна вообще его обожала.

После перенесенных во время гражданской войны потрясений и страданий, видимо, у Сережи был период душевного подъема от женитьбы на молодой красивой девушке, полюбившей его, инвалида – первые годы после потери ноги Сережа мучительно воспринимал свою ущербность, он даже как-то рассказал, что одной из первых пронзивших его после ампутации мыслей было, что теперь он не сможет играть в обожаемый им с детства теннис, искусство игры в который он постиг; безусловно, теперь его воодушевлению способствовало возвращение в родную семью, в Петроград; этот душевный подъем проявился в том, что Сережа опять с интересом много играл на пианино, аккомпанировал охотно маме и моему отцу, что, по-видимому, вызвало у него желание самому творить, и он стал сочинять романсы, все более этим увлекаясь. Мы и приходившие к нам друзья охотно слушали, когда с авторским, естественным увлечением Сережа играл и пел своим красивым баритоном сочиненные им романсы.

Конечно, появилось желание издать свои опусы и надежда, что, в случае их успеха, может появиться источник дохода от любимого дела. Поэтому черновики записей своих музыкальных сочинений Сережа отдавал переписывать специалисту, нотному графику, в нескольких экземплярах, так как пытался издать хотя бы малую часть своих творений. К сожалению, пробиться сквозь «издательские рогатки» начинающему композитору, не имеющему собственных средств, так и не удалось. Часть переписанных нот сочинений Сергея Петровича Оленина начала двадцатых годов сохранилась до сих пор, и я их недавно передал его сыну от второго брака Святославу Сергеевичу Оленину, проживающему ныне в Санкт-Петербурге.

Среди сочиненных тогда Сергеем Петровичем Олениным произведений было одно, написанное в стиле салонных лирико-драматических романсов, в те годы модных, имевшее название «Лебединая песня пропета»; когда его пел сам автор, то в финале все присутствовавшие молодые женщины рыдали навзрыд! Помню, что романс этот заканчивался словами: «А внизу, под окном, от крыльца отъезжает карета… (бравурный музыкальный отыгрыш, после которого следует финальная, ставшая нарицательной музыкальная строка, целиком заимствованная автором из очень известного популярного до революции романса Марии Пуарэ „Лебединая песня“) Лебединая песня пропета!!!» – строка, говорящая о полном фиаско героини романса.

Сережа с семьей прожил в Петрограде (Ленинграде) около пяти лет.

Из-за безработицы устроиться было трудно, Сережа «бегал» в поисках заработков, на существовавшей еще в те годы бирже ценных бумаг играл на падении и повышении курса, чтобы что-то заработать; наконец, одно лето они с Галей вынуждены были делать дома мороженое и торговать им, на что и жили.

Устроиться на постоянную работу не имеющему диплома музыканту было чрезвычайно трудно, неспроста же, примерно в эти же годы, молодой и чрезвычайно одаренный Дмитрий Шостакович играл в кинотеатре, сопровождая демонстрацию тогда еще немых фильмов.

Выросшая в селе молодая супруга Сережи не любила большие города и тосковала по родному Шебекину, где жила ее родня; в конце концов жена и материально трудная жизнь вынудили Сережу согласиться на возвращение в Шебекино, и где-то в 1926 году они всей семьей уехали.

В Шебекино Сережа устроился пианистом, музыкальным руководителем самодеятельности в местном Доме культуры (или клубе), а Галя, имевшая образование дантиста, стала работать зубным врачом.

Для нашей мамы разлука с ними и в особенности с обожаемым внуком Петяшкой была большим горем и сопровождалась вечным страхом за их здоровье и судьбу в условиях проживания в провинции. С отъездом Сережи около мамы не осталось взрослого мужчины, на которого можно было опереться и с которым можно было бы посоветоваться в трудную минуту.

Для нашей мамы разлука с ними и в особенности с обожаемым внуком Петяшкой была большим горем и сопровождалась вечным страхом за их здоровье и судьбу в условиях проживания в провинции. С отъездом Сережи около мамы не осталось взрослого мужчины, на которого можно было опереться и с которым можно было бы посоветоваться в трудную минуту.

После отъезда из Ленинграда Гали, Петяшки и Сережи, а приблизительно через год и Аллы (в 1927 году она уехала в Москву, где была принята ученицей-студийкой в театр имени Вахтангова) в нашем доме совсем стало скучно, так как у нас перестала бывать молодежь, прекратились и так уже редкие вечеринки с игрой на пианино, модными романсами и песнями, с танцами в комнате на «пятачке», вносившими некоторое разнообразие в мамину серую, однообразную жизнь. А я, автор этих строк, пребывавший тогда в мальчишеском возрасте, безмятежно спал в этой же комнате под фокстроты, танго и пение модных романсов, которые мне нимало не мешали.

Остается добавить, что прелюд, сочиненный Сережей в юношеские годы увлечения музыкой С. В. Рахманинова, не записанный автором, но оставшийся в моей памяти с детства, я, уже ныне, записал.

Нас, своих детей, она безусловно любила, но говорила, чтобы мы не верили тем матерям, которые уверяют, что всех своих отпрысков любят одинаково, что все дети для них равны. Мама говорила, что, во-первых, дети бывают и желанные, рождения которых с радостью ожидают, и появляющиеся помимо желания матери или обоих родителей; во-вторых, у каждого ребенка свой характер, свой норов, свои качества и недостатки, которые родители и, в частности, матери воспринимают неоднозначно и к детям относятся и любят их по-разному – поэтому среди детей, как правило, всегда есть любимчики.

Любимчиком № 1 нашей мамы была Алла – дочь красивого и темпераментного Василия Сергеевича Севастьянова, в которого мама влюбилась после неудачно сложившегося брака с ее первым мужем Петром Сергеевичем Олениным; любимчиком № 2 стал ее младший сын Степа-Рыжик (ваш покорный слуга), на которого Мария Сергеевна перенесла всю силу последней обманутой беззаветной любви еще молодой, но начинающей стареть женщины.

Но, повторяю, всех своих детей наша мама любила, за всех болела душой, всем старалась помочь и, если это было в ее силах – каждого сберечь!

Но когда мама сердилась, у нее появлялся уничтожающе-холодный твердый взгляд ее серых глаз, который было трудно выдержать, становилось невыносимо стыдно и хотелось провалиться сквозь пол.

В то же время, в силу доброты своей души, оступившегося мама никогда сразу не клеймила, а старалась разобраться в причинах, понять, почему, какие обстоятельства вынудили человека поступить неправильно – впрочем, я об этом уже где-то писал. Поэтому оступившиеся люди шли к нашей маме за помощью, за моральной поддержкой и моральным облегчением.

Это свойство – понять человека призывало людей к открытости, к откровенности, и я, например, мог маме сказать все, даже самое потаенное в глубине души. Мама облегчала травмированные души людей, даже, казалось бы, совершенно посторонних.

Мамин первенец Евгений Петрович Оленин в детстве обладал необычайным обаянием; об его обаянии во взрослые годы, когда Женя был уже оторван от родины, маме рассказывал Константин Сергеевич Станиславский, к которому, в очень трудном материальном положении, Женя обратился за материальной помощью, встретившись с дядей Костей заграницей где-то в двадцатых годах.

Маме было тягостно сознавать, что Женя бедствует в эмиграции, а она не имеет возможности ему помочь!

С детства Женя был невероятный фантазер и выдумщик, и, что самое интересное, казалось, искренне сам верил в действительность своих фантазий; когда же его уличали во лжи и говорили ему: «Женя, ведь это неправда, такого, о чем ты рассказываешь, не могло быть, ты ведь сам не веришь в это?!», Женя горячо отвечал: «Представьте себе – верю!»

В юношеские годы Женя тяжело болел злокачественным плевритом, и ему сделали резекцию одного или двух ребер.

Будучи от природы талантливым, еще совсем молодой Женя устроился артистом в драматический театр в Москве без всяких протекций, но так как в это время шла Первая империалистическая война, его призвали в действующую армию санитаром, хотя сам он хотел попасть в артиллерию. После Октябрьской революции его военно-санитарная часть была переправлена за границу. Женя попал в Италию, а затем во Францию. Периодически он присылал маме письма и свои фотографии с нежными обращениями к ней. Первое время сообщал, что работает в небольших театриках и ресторанах, тапером, и поет интимные песенки (а Женя был горячим поклонником молодого Александра Вертинского), а также исполняет модные танцы в паре с какими-то эстрадными танцовщицами, такими же горемыками, как он сам.

В конце мая 1930 года Женя женился на француженке, артистке варьете, которую звали Жермен, и в 1931 году у них родился сын, которого нарекли Жераром. Жили они бедно, Женя работал на стройке подносчиком кирпичей и умер в 1932 году от туберкулеза легких, не дожив до 35 лет. О кончине Жени мы все узнали из траурно обрамленного черной полосой письма Жермен на французском языке нашей маме. Как-то всем нам не верилось, что Женя так безвременно ушел из жизни; о нем напоминали вещи, сохранявшиеся в семье (в частности, тетрадка с его юношескими, ныне смешными наивными, и несколько жантильными стихами – дань вкусам второго десятилетия ХХ века в России), как бы ожидавшие возвращения хозяина; его молитвенник находится у меня по сие время.

Как память о талантливом Жене Оленине в семье осталась целиком сочиненная (музыка и слова) им в юношеские годы песня «На скачках», ритмичную синкопированную музыку которой мамин брат Владимир Сергеевич Алексеев – музыкант и знаток песен – считал талантливой и одно время часто наигрывал на рояле для собственного удовольствия.

Ниже приводится текст этой песни, музыка же не была своевременно записана на нотный стан, и теперь ее помним только я и Алла. Поэтому ныне музыку песни я записал в своем переложении, как она мне запомнилась.

Второй сын Марии Сергеевны Сергей Петрович Оленин был очень красив, спортивен и уже в 12 лет великолепно играл в теннис; его человеческими качествами были благородство и честность.На скачках

На скачках в ложе раз сидела демимонденка,

В жокея Смита была страстно влюблена,

Интимно-нежная, красивая шатенка, –

На фаворита поставила она…

Но Джон Смит был не в ударе

И скачку выиграл другой…

А Дэзи, как бы в угаре,

Шептала: «Этот мальчик будет мой!»

Мораль сей наивной сказки –

Шикарной женщины каприз…

Хотите побольше ласки (?!) –

«Тогда возьмите первый приз!»

Еще мальчиком Сережа прекрасно читал ноты с листа и целиком проигрывал клавиры опер, так как вся семья, включая его младших сестер, была помешана на оперном театре и распевала под его аккомпанемент «Кармен», «Пиковую даму», «Сельскую часть» и другие, в которых пели их отцы и мама. Часто Сережа аккомпанировал нашей маме и моему отцу, когда они распевались или когда приходили к нам гости и просили маму и моего отца что-нибудь спеть для них. У самого Сережи был великолепный баритон, он сам любил петь и тоже участвовал в домашних концертах.

В эти же годы Сережа увлекался произведениями С. В.. Рахманинова; много переиграл его сочинений, в том числе и романсов, которые великолепно вокально исполнял его отчим (мой отец) Степан Васильевич (которого все мои братья и сестры запросто звали Степой-большим, в отличие от меня – Степы-маленького). В это же время Сережа сочинил небольшой прелюд, в котором ощущается влияние Рахманинова, но плагиатного в этом прелюде ничего нет. Видимо, свое будущее Сережа мыслил как пианиста, возможно, композитора, так как еще будучи гимназистом, хотел поступать в консерваторию, но его отец, Петр Сергеевич Оленин, настоял, чтобы сперва Сережа закончил гимназию.

Гимназию Сережа окончил, однако Октябрьская революция помешала продолжению музыкального образования. Началась гражданская война, Сережа, видимо «зараженный» революционной романтикой, ушел в красногвардейцы и вскоре получил пулевое ране ние левой ноги. Было это под Белгородом; власти часто менялись, отчего госпиталь переезжал с места на место и бросал тяжело раненых; в их числе оказался и Сережа, у которого началась гангрена, и ногу ему ампутировали обычной, не медицинской пилой – кое-как, «на скорую руку»: кость плохо отпилили, и впоследствии Сережа не мог носить протез.

Оставленных военным госпиталем в местной больнице тяжело раненных выхаживали сердобольные женщины и девушки села Шебекино.

О Сереже заботилась красивая интеллигентная девушка Галина Владиславовна, урожденная Детле-Генкст; они влюбились друг в друга и, когда Сережа поправился, вскоре поженились.

Можно сказать, что эта женитьба определила всю дальнейшую линию жизни Сережи. Сначала, после свадьбы, молодые жили в семье свекра, Владислава Антоновича, многодетного вдовца, а в 1921 году, после четырехлетнего отсутствия Сережи в Петрограде (столь круто повернувшего его судьбу), уже с молодой женой Сережа возвратился в Петроград к нашей маме на дореволюционную квартиру № 6 в доме № 19 на Съезжинской улице. Его приветливая жена Галя была радушно принята нашей семьей, то есть мамой, мною, моими сестрами Тисой и Аллой, часто приходившей от своего мужа к маме, и моим отцом, занятым с утра до позднего вечера в Мариинском и Михайловском театрах, все больше и больше занимаемым в оперном репертуаре обоих театров на амплуа основного лирического тенора.

Галя уже была беременная и 12 июля 1922 года родила прелестного мальчика, которого в честь деда назвали Петром. Малыш Петр Сергеевич Оленин (второй) стал всеобщим любимцем, а уж бабушка Мария Сергеевна вообще его обожала.

После перенесенных во время гражданской войны потрясений и страданий, видимо, у Сережи был период душевного подъема от женитьбы на молодой красивой девушке, полюбившей его, инвалида – первые годы после потери ноги Сережа мучительно воспринимал свою ущербность, он даже как-то рассказал, что одной из первых пронзивших его после ампутации мыслей было, что теперь он не сможет играть в обожаемый им с детства теннис, искусство игры в который он постиг; безусловно, теперь его воодушевлению способствовало возвращение в родную семью, в Петроград; этот душевный подъем проявился в том, что Сережа опять с интересом много играл на пианино, аккомпанировал охотно маме и моему отцу, что, по-видимому, вызвало у него желание самому творить, и он стал сочинять романсы, все более этим увлекаясь. Мы и приходившие к нам друзья охотно слушали, когда с авторским, естественным увлечением Сережа играл и пел своим красивым баритоном сочиненные им романсы.

Конечно, появилось желание издать свои опусы и надежда, что, в случае их успеха, может появиться источник дохода от любимого дела. Поэтому черновики записей своих музыкальных сочинений Сережа отдавал переписывать специалисту, нотному графику, в нескольких экземплярах, так как пытался издать хотя бы малую часть своих творений. К сожалению, пробиться сквозь «издательские рогатки» начинающему композитору, не имеющему собственных средств, так и не удалось. Часть переписанных нот сочинений Сергея Петровича Оленина начала двадцатых годов сохранилась до сих пор, и я их недавно передал его сыну от второго брака Святославу Сергеевичу Оленину, проживающему ныне в Санкт-Петербурге.

Среди сочиненных тогда Сергеем Петровичем Олениным произведений было одно, написанное в стиле салонных лирико-драматических романсов, в те годы модных, имевшее название «Лебединая песня пропета»; когда его пел сам автор, то в финале все присутствовавшие молодые женщины рыдали навзрыд! Помню, что романс этот заканчивался словами: «А внизу, под окном, от крыльца отъезжает карета… (бравурный музыкальный отыгрыш, после которого следует финальная, ставшая нарицательной музыкальная строка, целиком заимствованная автором из очень известного популярного до революции романса Марии Пуарэ „Лебединая песня“) Лебединая песня пропета!!!» – строка, говорящая о полном фиаско героини романса.

Сережа с семьей прожил в Петрограде (Ленинграде) около пяти лет.

Из-за безработицы устроиться было трудно, Сережа «бегал» в поисках заработков, на существовавшей еще в те годы бирже ценных бумаг играл на падении и повышении курса, чтобы что-то заработать; наконец, одно лето они с Галей вынуждены были делать дома мороженое и торговать им, на что и жили.

Устроиться на постоянную работу не имеющему диплома музыканту было чрезвычайно трудно, неспроста же, примерно в эти же годы, молодой и чрезвычайно одаренный Дмитрий Шостакович играл в кинотеатре, сопровождая демонстрацию тогда еще немых фильмов.

Выросшая в селе молодая супруга Сережи не любила большие города и тосковала по родному Шебекину, где жила ее родня; в конце концов жена и материально трудная жизнь вынудили Сережу согласиться на возвращение в Шебекино, и где-то в 1926 году они всей семьей уехали.

В Шебекино Сережа устроился пианистом, музыкальным руководителем самодеятельности в местном Доме культуры (или клубе), а Галя, имевшая образование дантиста, стала работать зубным врачом.

После отъезда из Ленинграда Гали, Петяшки и Сережи, а приблизительно через год и Аллы (в 1927 году она уехала в Москву, где была принята ученицей-студийкой в театр имени Вахтангова) в нашем доме совсем стало скучно, так как у нас перестала бывать молодежь, прекратились и так уже редкие вечеринки с игрой на пианино, модными романсами и песнями, с танцами в комнате на «пятачке», вносившими некоторое разнообразие в мамину серую, однообразную жизнь. А я, автор этих строк, пребывавший тогда в мальчишеском возрасте, безмятежно спал в этой же комнате под фокстроты, танго и пение модных романсов, которые мне нимало не мешали.

Остается добавить, что прелюд, сочиненный Сережей в юношеские годы увлечения музыкой С. В. Рахманинова, не записанный автором, но оставшийся в моей памяти с детства, я, уже ныне, записал.