Страница:

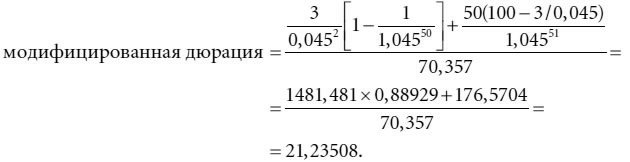

Подставим имеющиеся значения в формулу (4.10) и получим:С = 3 (= 0,06 × 100 × 1/2); y = 0,045 (= 0,09 × 1/2); n = 50; p = 70,357.

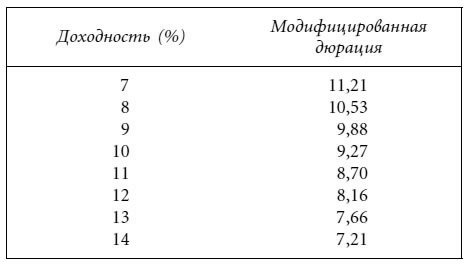

И наконец, еще один отмеченный нами ранее фактор, влияющий на волатильность цены облигации, – доходность к погашению. При прочих равных, чем выше уровень доходности, тем ниже волатильность цены. Так же обстоит дело и с модифицированной дюрацией. Пример тому – собранные в таблице данные о модифицированной дюрации 25-летней облигации с 9 %-ным купоном при различных уровнях доходности:

В качестве примера рассмотрим 25-летнюю облигацию с купоном 6 %, торгующуюся по цене 70,3570 при доходности 9 %. Модифицированная дюрация облигации равна 10,62. Если доходность мгновенно возрастет с 9 % до 9,10 %, т. е. на +0,0010 (10 базисных пунктов), то аппроксимированное процентное изменение цены, согласно формуле (4.11), составит:

Из табл. 4.2 мы видим, что реальное процентное изменение цены составляет –1,05 %. Если же доходность вдруг упадет с 9 % до 8,90 % (падение на 10 базисных пунктов), то аппроксимированное процентное изменение цены, согласно формуле (4.11), окажется равным +1,06 %. Из табл. 4.2 мы знаем, что реальное процентное изменение цены равно +1,07 %. Мы видим, таким образом, что при малых изменениях требуемой доходности модифицированная дюрация дает хорошую аппроксимацию процентных изменений цены.– 10,62 × 0,0010 = –0,0106, или –1,06 %.

Допустим теперь, что изменения требуемой доходности велики: она возросла на 200 базисных пунктов и с 9 % увеличилась до 11 % (изменение доходности на +0,02). Аппроксимированное процентное изменение цены по формуле (4.11) равно:

Насколько точна данная аппроксимация? Из табл. 4.2 видим: реальное процентное изменение цены составляет всего –18,03 %. Более того, если требуемая доходность падает на 200 базисных пунктов – с 9 % до 7 %, аппроксимированное процентное изменение цены, основанное на значении дюрации, составит +21,24 %, в то время как реальное процентное изменение будет равно +25,46 %. Модифицированная дюрация представляет процентные изменения цены, во-первых, неточно и, во-вторых, симметрично. Напомним, что выше мы писали о несимметричности взаимосвязи цена – доходность облигации при существенных изменениях доходности.– 10,62 × 0,02 = –0,2124, или –21,24 %.

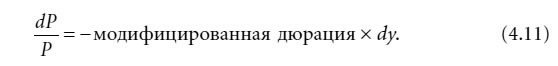

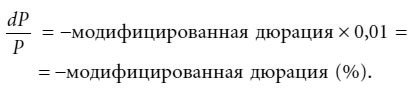

Формула (4.11) дает возможность по-новому интерпретировать модифицированную дюрацию. Предположим, что доходность некой облигации изменилась на 100 базисных пунктов. Тогда, подставив 100 базисных пунктов (0,01) в формулу (4.11), получим:

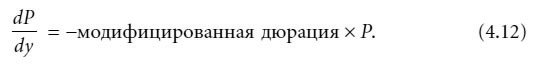

Аппроксимация долларовых изменений цены. Модифицированная дюрация является приближением процентных изменений цены. Инвесторам, однако, бывает нужно узнать волатильность цены облигации в долларах. Напомним, что долларовая волатильность цены может быть найдена по формуле (4.2). Кроме того, умножение обеих частей равенства (4.8) на P дает:

Зная процентное изменение цены и стартовую цену, мы можем получить значение примерного изменения цены в долларах. Примерное изменение цены в долларах также может быть найдено посредством умножения обеих частей выражения (4.11) на Р:долларовая дюрация = = —модифицированная дюрация × Р. (4.13)

Используя формулу (4.13), заменяем модифицированную дюрацию на долларовую. Получаем:dP = —модифицированная дюрация × Р(dy).

При малых изменениях требуемой доходности формула (4.14) дает неплохую оценку изменений цены. Рассмотрим, например, 25-летнюю 6 %-ную облигацию, торгующуюся по 70,3570 при доходности 9 %. Долларовая дюрация составит 747,2009. При росте требуемой доходности на 1 базисный пункт (0,0001) изменение цены для $100 номинальной стоимости равно:dP = —долларовая дюрация × (dy). (4.14)

Из табл. 4.1 видно, что реальная цена равна 70,2824. Реальное ценовое изменение составит, соответственно, –0,0746 (70,2824 – 70,3570). Заметим, что долларовая дюрация при изменении цены на 1 базисный пункт равна ценовой стоимости базисного пункта.dP = —$747,2009 × 0,0001 = —$0,0747.

Рассмотрим теперь ту же облигацию в ситуации существенного изменения требуемой доходности. Если требуемая доходность возрастает с 9 % до 11 % (т. е. на 200 базисных пунктов), то аппроксимированное долларовое изменение цены для $100 номинальной стоимости равно:

Из табл. 4.1 мы знаем, что реальная цена этой облигации при требуемой доходности 11 % равна 57,6712. Таким образом, реальное падение цены составляет 12,6858 (57,6712 – 70,3570). Приблизительное долларовое изменение цены оказывается больше реального изменения. Обратную картину наблюдаем в ситуации падения требуемой доходности. Полученный результат согласуется с утверждениями, высказанными нами ранее. При существенных изменениях требуемой доходности как долларовая, так и модифицированная дюрации не дают адекватной аппроксимации реакции цены. При росте требуемой доходности дюрация представляет результат бóльшим, чем он есть в действительности, занижая тем самым новую цену. Если требуемая доходность падает, дюрация представляет ценовые изменения меньшими, чем они на самом деле являются, таким образом занижая новую цену.dP = —$747,2009 × 0,02 = —$14,94.

Дюрация спреда

Показатель дюрации спреда, рассчитываемый участниками рынка, имеет разный смысл у облигаций с фиксированной ставкой и облигаций с плавающей ставкой.

В первом случае, как мы уже объясняли, дюрация является мерой изменения стоимости облигации при движении процентных ставок. Причем, когда говорят о движении ставок, имеют в виду ставку по казначейским бумагам. Доходность неказначейских облигаций устанавливается с некоторым спредом к доходности казначейских бумаг, который представляет своего рода компенсацию за кредитный риск. С ценой неказначейской облигации связан риск изменения спреда, так называемый риск кредитного спреда. В силу рыночных требований кредитный спред способен меняться даже в условиях неизменности казначейской доходности. Меру изменения цены неказначейской облигации с учетом изменения спреда под действием рыночных сил называют дюрацией спреда. Понятно, что у казначейской ценной бумаги дюрация спреда равна нулю.

Дюрация спреда используется по-разному даже в случае облигаций с фиксированной ставкой. Как будет показано далее, существуют различные показатели спреда[22]. Таким образом, при интерпретации этого показателя важно понимать, какой именно спред используется. Дюрация спреда облигации с фиксированной ставкой имеет следующий смысл: это примерное изменение цены при изменении спреда на 100 базисных пунктов.

Как говорилось в главе 2, чувствительность цены облигации с плавающей ставкой зависит от того, меняется ли требуемый рынком спред. Напомним, что спред отражается в котируемой марже в формуле пересчета купона. Котируемая маржа обычно фиксируется на весь срок существования облигации. Здесь дюрация спреда служит оценкой чувствительности ценовой чувствительности облигации с плавающей ставкой к изменению спреда. Дюрация спреда, равная 1,4, означает, что при изменении требуемого рынком спреда на 100 базисных пунктов цена облигации с плавающей ставкой меняется примерно на 1,4 %.

В первом случае, как мы уже объясняли, дюрация является мерой изменения стоимости облигации при движении процентных ставок. Причем, когда говорят о движении ставок, имеют в виду ставку по казначейским бумагам. Доходность неказначейских облигаций устанавливается с некоторым спредом к доходности казначейских бумаг, который представляет своего рода компенсацию за кредитный риск. С ценой неказначейской облигации связан риск изменения спреда, так называемый риск кредитного спреда. В силу рыночных требований кредитный спред способен меняться даже в условиях неизменности казначейской доходности. Меру изменения цены неказначейской облигации с учетом изменения спреда под действием рыночных сил называют дюрацией спреда. Понятно, что у казначейской ценной бумаги дюрация спреда равна нулю.

Дюрация спреда используется по-разному даже в случае облигаций с фиксированной ставкой. Как будет показано далее, существуют различные показатели спреда[22]. Таким образом, при интерпретации этого показателя важно понимать, какой именно спред используется. Дюрация спреда облигации с фиксированной ставкой имеет следующий смысл: это примерное изменение цены при изменении спреда на 100 базисных пунктов.

Как говорилось в главе 2, чувствительность цены облигации с плавающей ставкой зависит от того, меняется ли требуемый рынком спред. Напомним, что спред отражается в котируемой марже в формуле пересчета купона. Котируемая маржа обычно фиксируется на весь срок существования облигации. Здесь дюрация спреда служит оценкой чувствительности ценовой чувствительности облигации с плавающей ставкой к изменению спреда. Дюрация спреда, равная 1,4, означает, что при изменении требуемого рынком спреда на 100 базисных пунктов цена облигации с плавающей ставкой меняется примерно на 1,4 %.

Дюрация портфеля

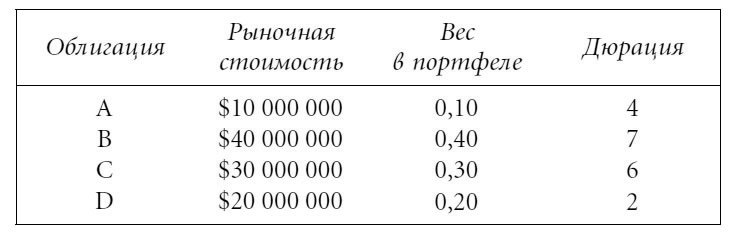

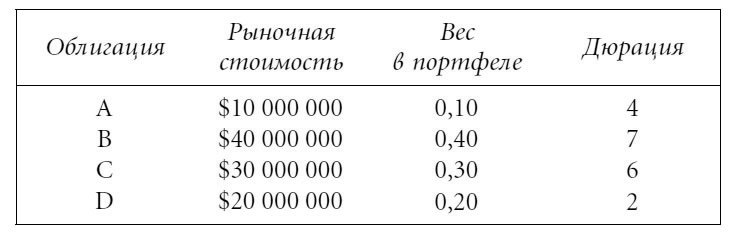

До сих пор мы анализировали дюрации конкретных облигаций. Дюрация портфеля – это взвешенное среднее дюраций отдельных облигаций, входящих в портфель. Дюрация каждой облигации взвешивается в этом случае по процентному содержанию облигации в портфеле. Рассмотрим, например, такой портфель из четырех облигаций, имеющий общую рыночную стоимость $100 млн.

Вес облигации в портфеле – это рыночная стоимость облигации, деленная на общую рыночную стоимость портфеля, т. е. на $100 млн. Дюрация портфеля, таким образом, равна:

Вес облигации в портфеле – это рыночная стоимость облигации, деленная на общую рыночную стоимость портфеля, т. е. на $100 млн. Дюрация портфеля, таким образом, равна:

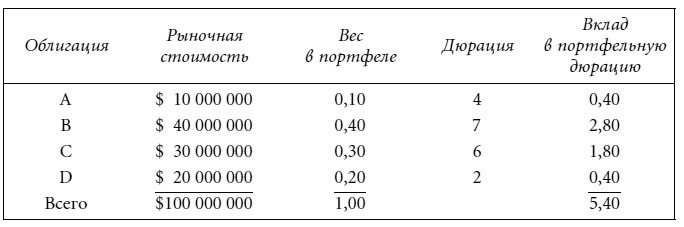

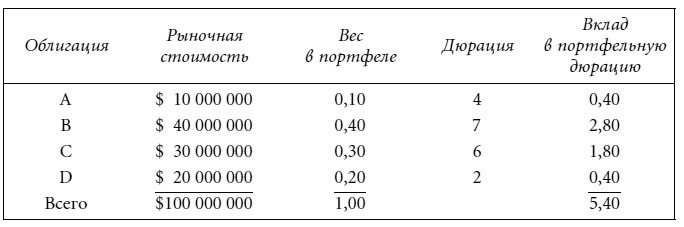

Портфельный менеджер рассматривает свои инвестиции в конкретную облигацию в терминах вклада в портфельную дюрацию. Эта величина вычисляется посредством умножения веса облигационного выпуска в портфеле на дюрацию конкретного выпуска, т. е.:

Кроме того, управляющие портфелем изучают дюрации секторов рынка облигаций. Вклад сектора в портфельную дюрацию вычисляется так же, как вклад в портфельную дюрацию отдельного облигационного выпуска. Так, если А – сектор правительственных облигаций, В – сектор облигаций правительственных агентств, а D – сектор ипотечного кредитования, то вклад в портфельную дюрацию каждого сектора – значение из последней колонки таблицы.

Кроме того, управляющие портфелем изучают дюрации секторов рынка облигаций. Вклад сектора в портфельную дюрацию вычисляется так же, как вклад в портфельную дюрацию отдельного облигационного выпуска. Так, если А – сектор правительственных облигаций, В – сектор облигаций правительственных агентств, а D – сектор ипотечного кредитования, то вклад в портфельную дюрацию каждого сектора – значение из последней колонки таблицы.

Инвестиции могут оцениваться также с позиций денежной суммы. В этом случае вместо дюрации вычисляется долларовая дюрация облигационного выпуска или сектора.

Дюрация портфеля равна 5,4 и интерпретируется следующим образом: если доходности всех облигаций в портфеле изменятся на 100 базисных пунктов, то стоимость портфеля изменится примерно на 5,4 %.0,1 × 4 + 0,4 × 7 + 0,3 × 6 + 0,2 × 2 = 5,4.

Портфельный менеджер рассматривает свои инвестиции в конкретную облигацию в терминах вклада в портфельную дюрацию. Эта величина вычисляется посредством умножения веса облигационного выпуска в портфеле на дюрацию конкретного выпуска, т. е.:

Так, для портфеля из четырех облигаций, дюрация которого была подсчитана выше, вклад в портфельную дюрацию каждой из облигаций выглядит следующим образом (см. последнюю колонку таблицы):вклад в портфельную дюрацию = вес облигационного выпуска в портфеле × дюрация облигационного выпуска.

Инвестиции могут оцениваться также с позиций денежной суммы. В этом случае вместо дюрации вычисляется долларовая дюрация облигационного выпуска или сектора.

ВЫПУКЛОСТЬ

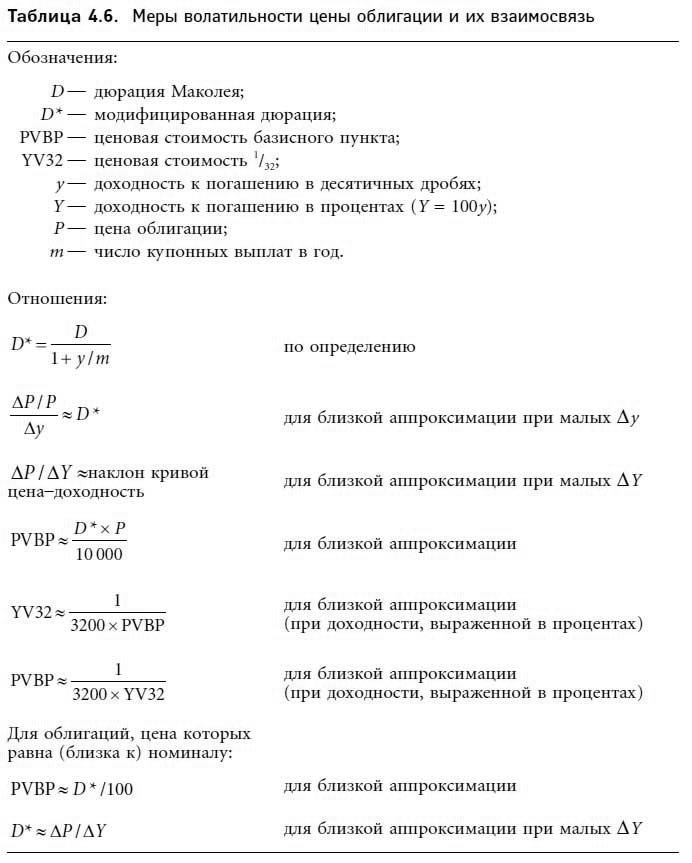

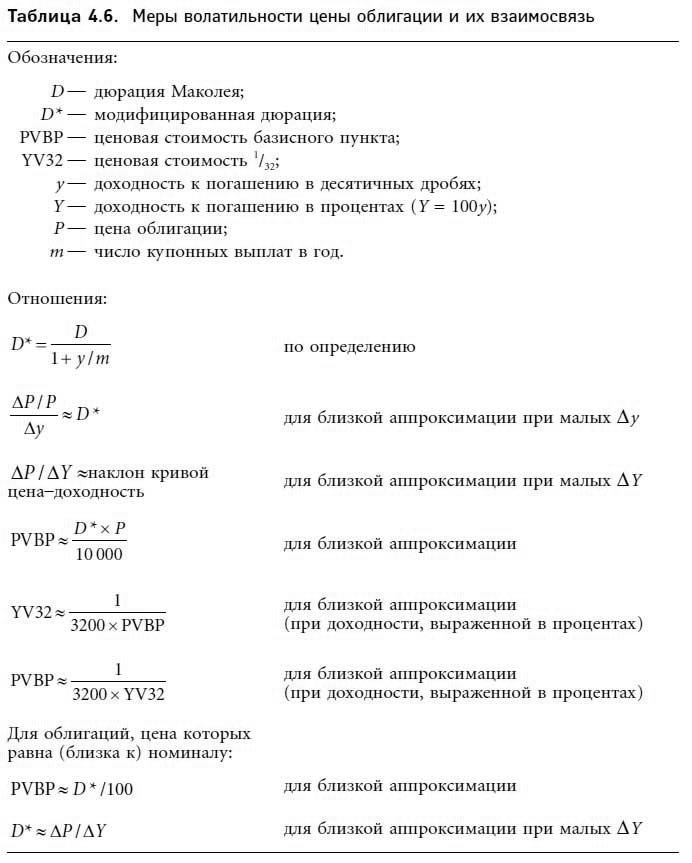

Три меры волатильности цены, описанные нами в предыдущих разделах, с успехом применяются при небольших изменениях доходности или цены. Выше мы писали о взаимосвязи этих величин. Таблица 4.6 суммирует данную информацию.

Все меры дюрации представляют собой аппроксимации для небольших изменений доходности и не отражают поэтому выпуклости кривой, описывающей зависимость цены от доходности в ситуации существенного изменения величины доходности. Для того чтобы выпуклость этой кривой была адекватно описана, нам следует уточнить соответствующим образом меру дюрации. В этом разделе мы покажем, как связаны между собой выпуклость кривой цена – доходность и описанные выше характеристики волатильности цены.

Все меры дюрации представляют собой аппроксимации для небольших изменений доходности и не отражают поэтому выпуклости кривой, описывающей зависимость цены от доходности в ситуации существенного изменения величины доходности. Для того чтобы выпуклость этой кривой была адекватно описана, нам следует уточнить соответствующим образом меру дюрации. В этом разделе мы покажем, как связаны между собой выпуклость кривой цена – доходность и описанные выше характеристики волатильности цены.

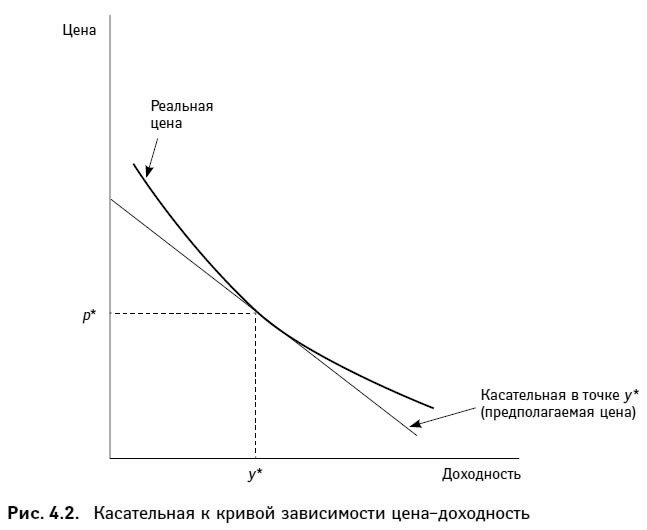

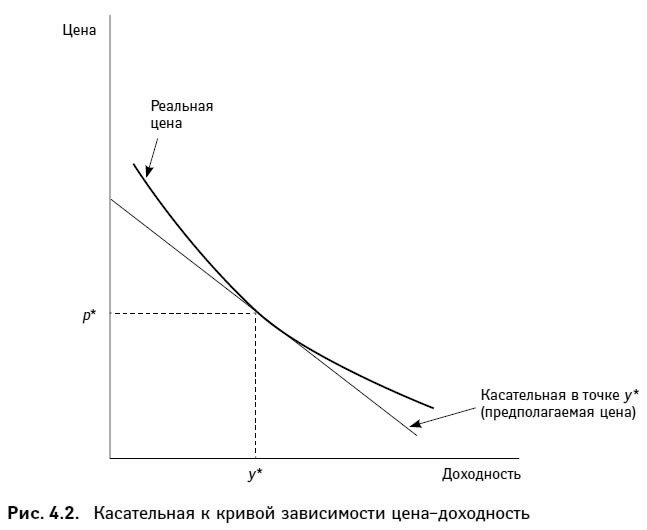

На графике (рис. 4.2) представлена касательная, проведенная к линии цена – доходность через точку у*. Касательная показывает скорость изменения цены в зависимости от изменения процентных ставок в данной точке (при данном уровне доходности). Наклон касательной непосредственно связан со значением ценовой стоимости базисного пункта. Таким образом, при данной стартовой цене касательная (описывающая скорость абсолютного изменения цены) тесно связана с дюрацией облигации (описывающей скорость процентных ценовых изменений). Чем круче наклон касательной, тем больше дюрация; чем меньше угол наклона – тем дюрация меньше. Очевидно, что при данной стартовой цене касательная и дюрация являются взаимозаменяемыми аналитическими инструментами, позволяющими с одинаковой точностью оценить скорость изменения цены.

Обратим внимание на поведение дюрации (крутизны наклона касательной) при изменении доходности: при росте (падении) доходности, дюрация падает (растет). Это свойство, как мы отмечали ранее, характерно для облигаций без встроенных опционов.

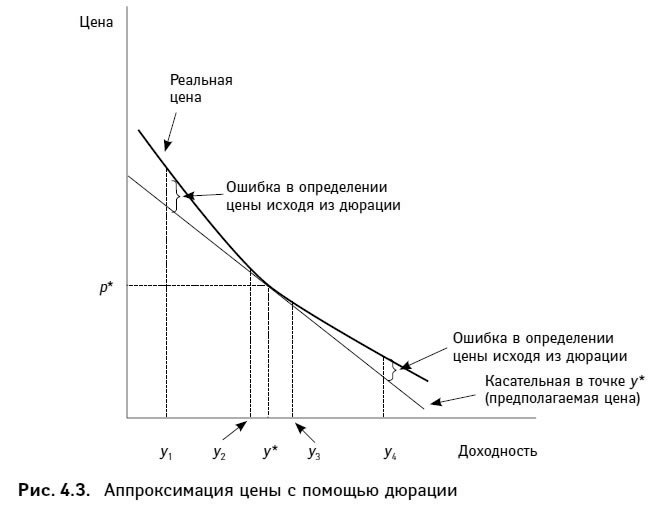

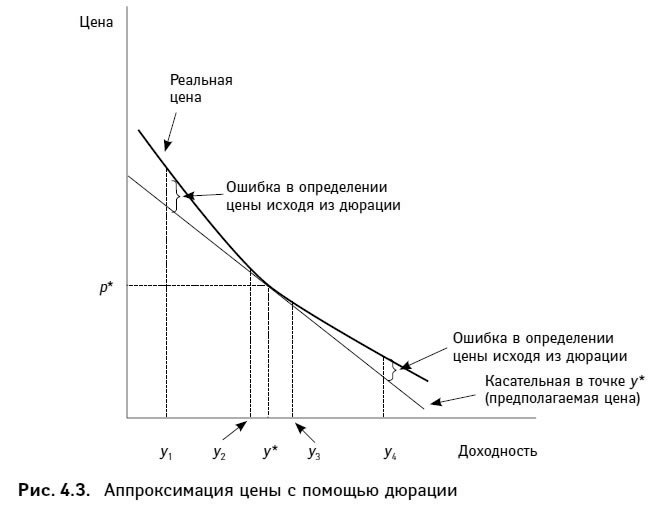

Проведем, как это показано на рис. 4.3, вертикальную линию из любой точки доходности (на горизонтальной оси): расстояние между горизонтальной осью и касательной – это цена, аппроксимированная путем использования дюрации при начальной доходности у*. Аппроксимированный результат будет меньше реальной цены – феномен, который мы уже наблюдали, говоря об отношениях между дюрацией (касательной) и аппроксимированным ценовым изменением. При падении доходности предполагаемое изменение цены меньше реального – реальная цена, таким образом, недооценивается. И наоборот: если доходность растет, предполагаемое значение изменения цены будет больше, чем значение реального изменения – реальная цена опять окажется недооценена.

При небольших изменениях доходности линия касательной и дюрация дают хорошую аппроксимацию реальной цены. В то же время, чем дальше от точки начальной доходности у*, тем хуже аппроксимация. Очевидно, что точность аппроксимации непосредственно связана с выпуклостью кривой, отражающей зависимость цена – доходность облигации.

На графике (рис. 4.2) представлена касательная, проведенная к линии цена – доходность через точку у*. Касательная показывает скорость изменения цены в зависимости от изменения процентных ставок в данной точке (при данном уровне доходности). Наклон касательной непосредственно связан со значением ценовой стоимости базисного пункта. Таким образом, при данной стартовой цене касательная (описывающая скорость абсолютного изменения цены) тесно связана с дюрацией облигации (описывающей скорость процентных ценовых изменений). Чем круче наклон касательной, тем больше дюрация; чем меньше угол наклона – тем дюрация меньше. Очевидно, что при данной стартовой цене касательная и дюрация являются взаимозаменяемыми аналитическими инструментами, позволяющими с одинаковой точностью оценить скорость изменения цены.

Обратим внимание на поведение дюрации (крутизны наклона касательной) при изменении доходности: при росте (падении) доходности, дюрация падает (растет). Это свойство, как мы отмечали ранее, характерно для облигаций без встроенных опционов.

Проведем, как это показано на рис. 4.3, вертикальную линию из любой точки доходности (на горизонтальной оси): расстояние между горизонтальной осью и касательной – это цена, аппроксимированная путем использования дюрации при начальной доходности у*. Аппроксимированный результат будет меньше реальной цены – феномен, который мы уже наблюдали, говоря об отношениях между дюрацией (касательной) и аппроксимированным ценовым изменением. При падении доходности предполагаемое изменение цены меньше реального – реальная цена, таким образом, недооценивается. И наоборот: если доходность растет, предполагаемое значение изменения цены будет больше, чем значение реального изменения – реальная цена опять окажется недооценена.

При небольших изменениях доходности линия касательной и дюрация дают хорошую аппроксимацию реальной цены. В то же время, чем дальше от точки начальной доходности у*, тем хуже аппроксимация. Очевидно, что точность аппроксимации непосредственно связана с выпуклостью кривой, отражающей зависимость цена – доходность облигации.

Измерение выпуклости

Дюрация (модифицированная или долларовая) предполагает описание выпуклой функции с помощью прямой линии (касательной). Возможно ли найти математическую формулу, обеспечивающую лучшую аппроксимацию изменений цены на облигацию при изменении требуемой доходности?

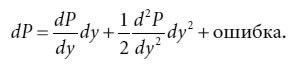

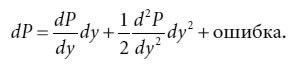

Попробуем применить первые два члена ряда Тейлора и аппроксимировать ценовые изменения следующим образом[23]:

(4.15)

(4.15)

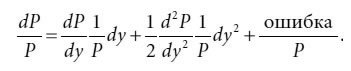

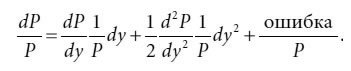

Делим обе части равенства (4.15) на Р и получаем процентное изменение цены:

(4.16)

(4.16)

Первый член правой части равенства (4.15) – это выражение (4.14), т. е. долларовое изменение цены, измеренное на основе долларовой дюрации. Таким образом, первый член в выражении (4.15) – искомая аппроксимация абсолютных ценовых изменений на основе дюрации. В выражении (4.16) первый член правой части равенства – аппроксимация процентных изменений цены на основе модифицированной дюрации.

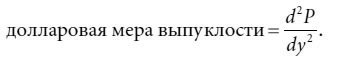

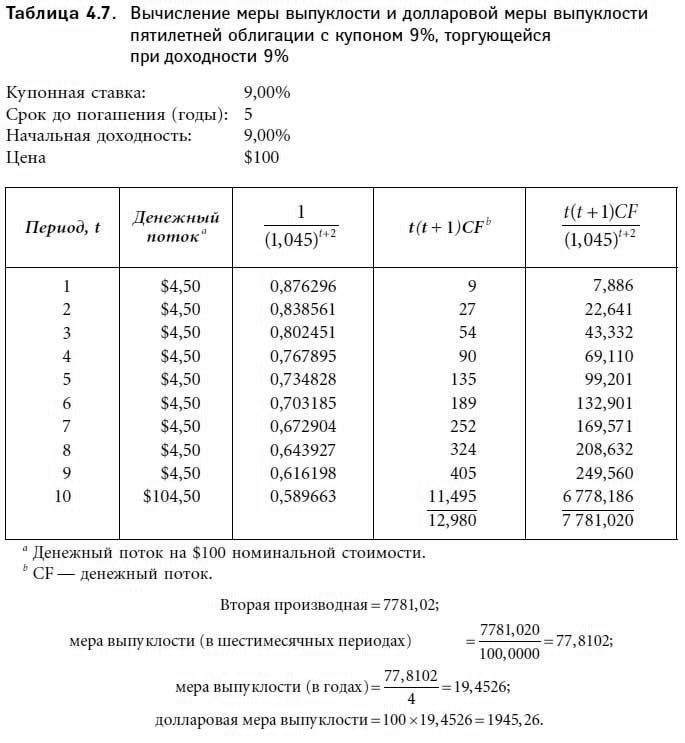

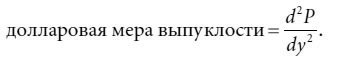

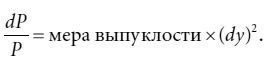

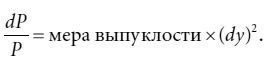

Вторые члены выражений (4.15) и (4.16) включают вторую производную функции цены (уравнения (4.1)). Это та самая вторая производная, которую мы используем в качестве поправки для учета влияния выпуклости зависимости цена – доходность. Вторую производную цены принято называть долларовой мерой выпуклости облигации. Итак:

(4.17)

(4.17)

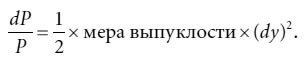

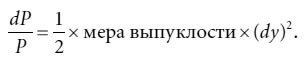

Произведение долларовой меры выпуклости и квадрата изменения требуемой доходности является предполагаемым ценовым изменением, обусловленным выпуклостью. Таким образом, аппроксимированное изменение цены, обусловленное выпуклостью, равно:

(4.19)

(4.19)

А процентное изменение цены, обусловленное выпуклостью, равно:

(4.20)

(4.20)

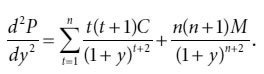

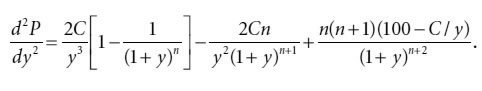

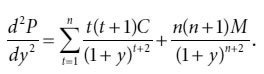

Вторая производная цены как функции доходности, выраженной согласно формуле (4.1), равна:

(4.21)

(4.21)

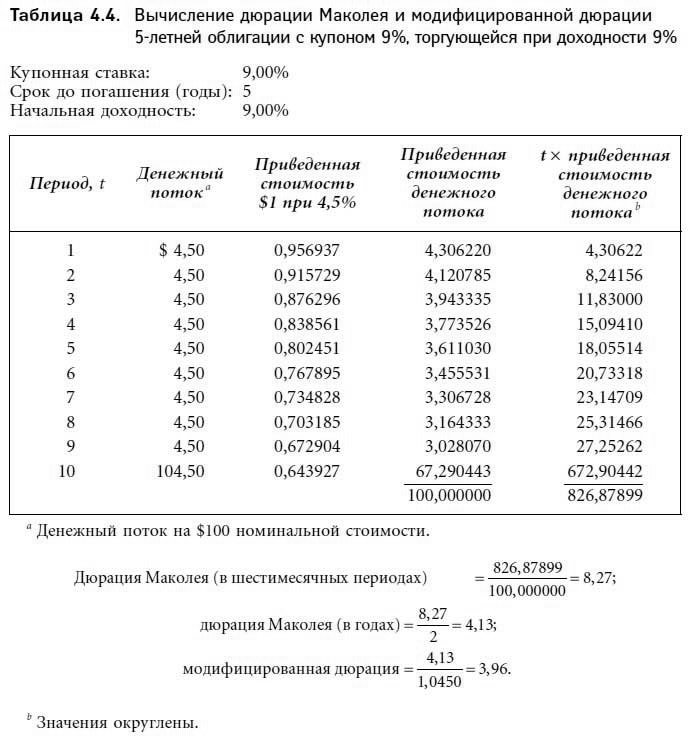

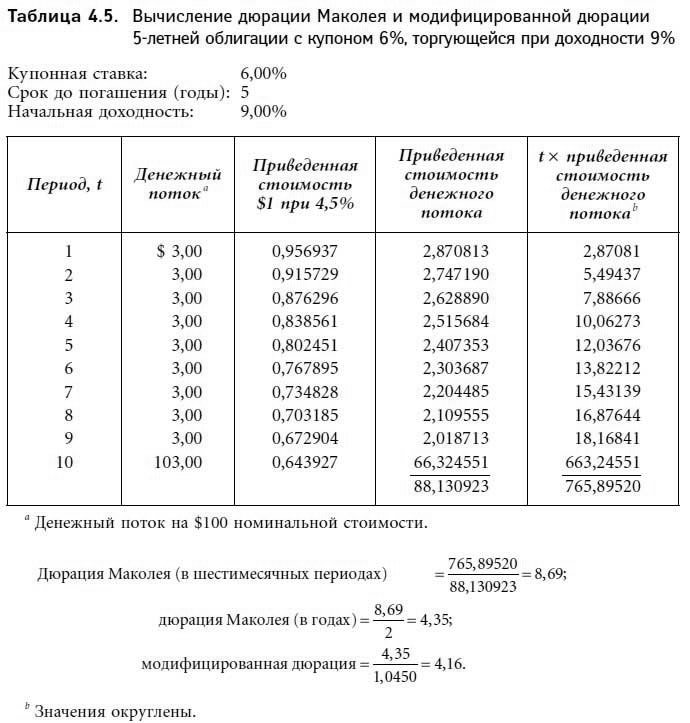

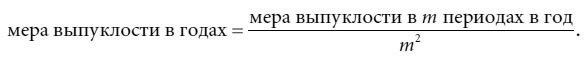

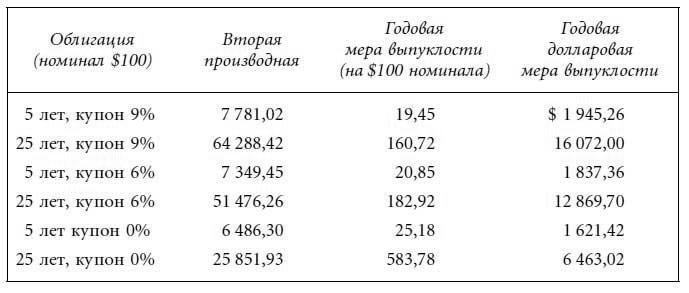

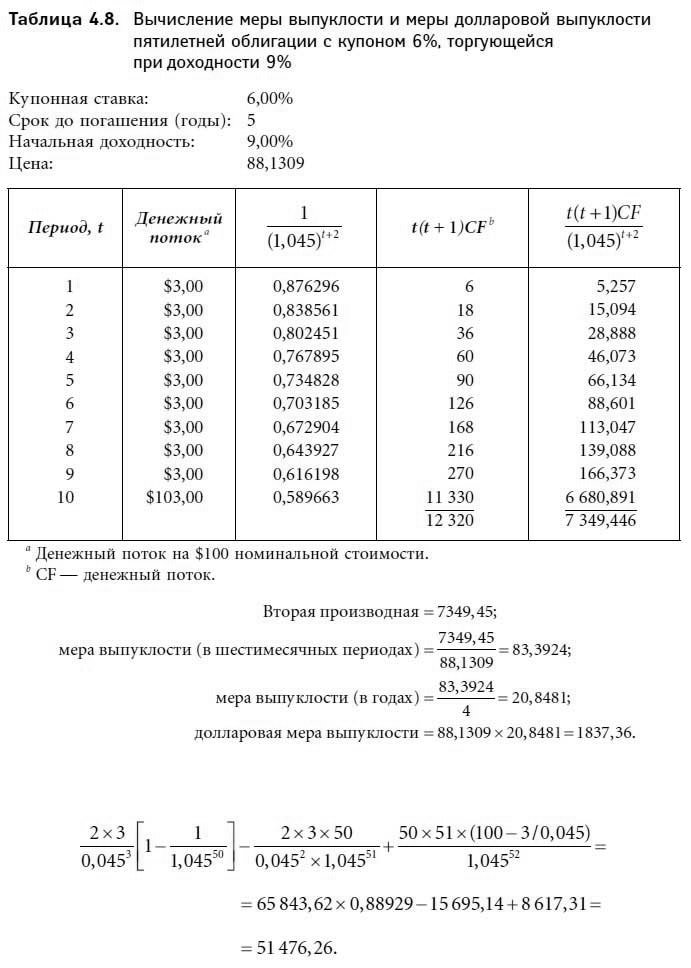

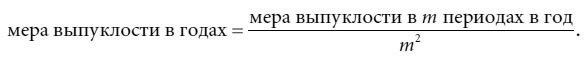

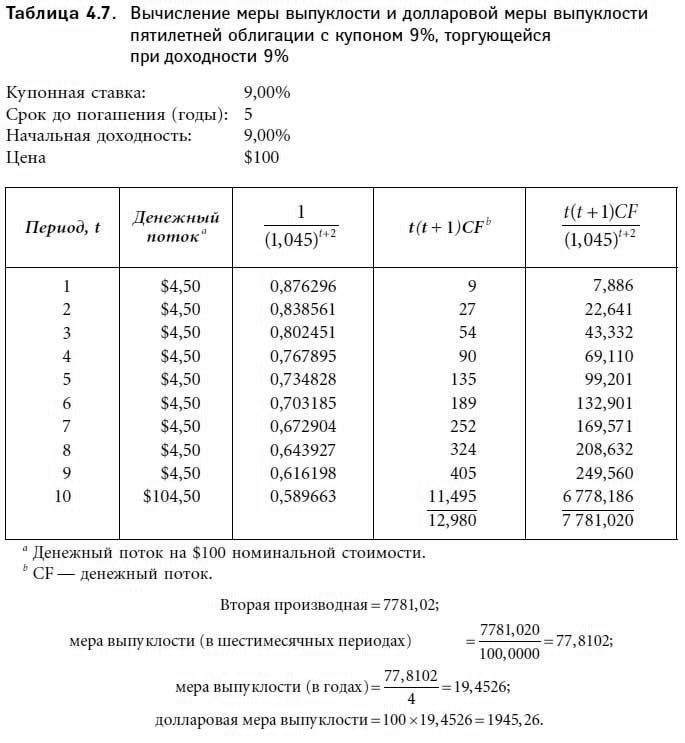

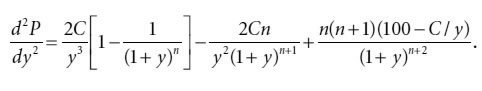

В табл. 4.7 и 4.8 приведены значения второй производной [формула (4.21)], годовой долларовой меры выпуклости и годовой меры выпуклости для двух пятилетних купонных облигаций. Мера выпуклости выражена в квадратах периодов. Для перевода меры выпуклости в годы следует поделить выражения (4.17) и (4.19) на 4 (т. е. 22). Таким образом, если денежный поток поступает m раз в году, выпуклость выражается в годах следующим образом:

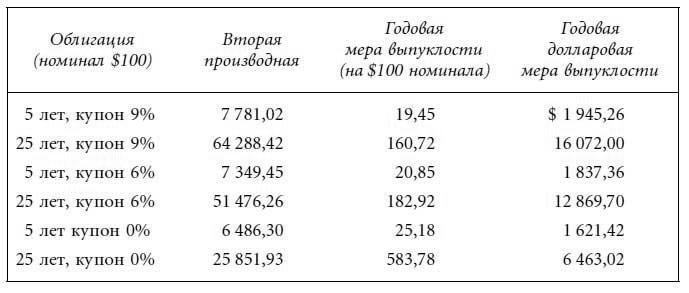

Годовая долларовая мера выпуклости и годовая мера выпуклости для наших шести гипотетических облигаций выглядят следующим образом:

Годовая долларовая мера выпуклости и годовая мера выпуклости для наших шести гипотетических облигаций выглядят следующим образом:

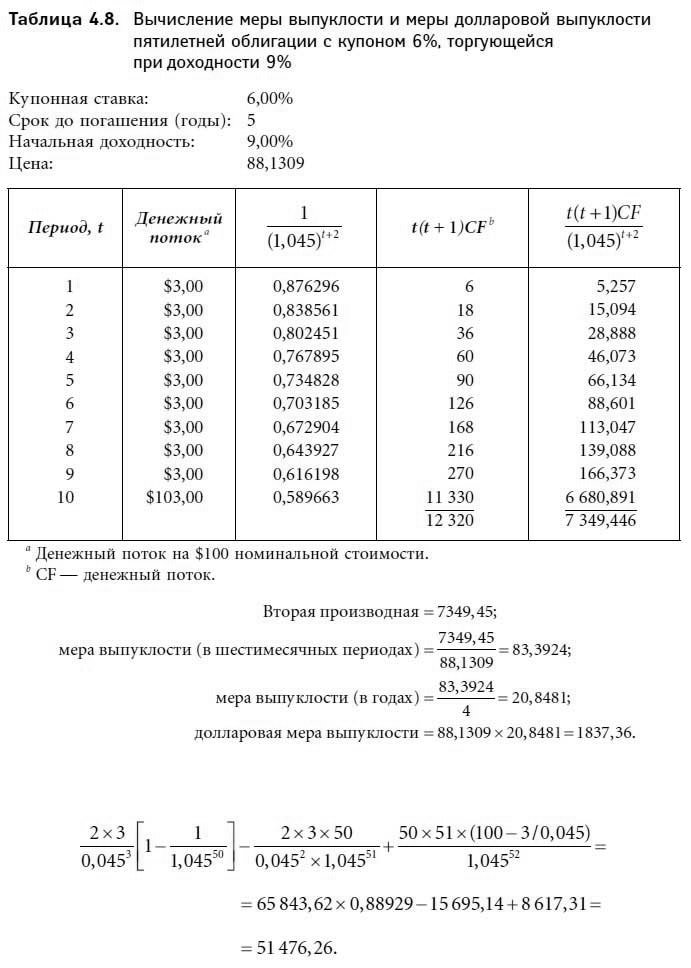

Вторая производная может быть также получена путем взятия второй призводной от выражения (4.9). Таким образом, мы можем упростить выражение (4.21):

Вторая производная может быть также получена путем взятия второй призводной от выражения (4.9). Таким образом, мы можем упростить выражение (4.21):

(4.22)

(4.22)

В качестве примера использования формулы (4.22) рассмотрим 25-летнюю облигацию с купоном 6 %, торгующуюся по 70,357 при доходности 9 %. Вторая производная равна:

Обратите внимание на то, что полученное значение совпадает с результатом, найденным ранее.

Обратите внимание на то, что полученное значение совпадает с результатом, найденным ранее.

Попробуем применить первые два члена ряда Тейлора и аппроксимировать ценовые изменения следующим образом[23]:

(4.15)

(4.15)Делим обе части равенства (4.15) на Р и получаем процентное изменение цены:

(4.16)

(4.16)Первый член правой части равенства (4.15) – это выражение (4.14), т. е. долларовое изменение цены, измеренное на основе долларовой дюрации. Таким образом, первый член в выражении (4.15) – искомая аппроксимация абсолютных ценовых изменений на основе дюрации. В выражении (4.16) первый член правой части равенства – аппроксимация процентных изменений цены на основе модифицированной дюрации.

Вторые члены выражений (4.15) и (4.16) включают вторую производную функции цены (уравнения (4.1)). Это та самая вторая производная, которую мы используем в качестве поправки для учета влияния выпуклости зависимости цена – доходность. Вторую производную цены принято называть долларовой мерой выпуклости облигации. Итак:

(4.17)

(4.17)Произведение долларовой меры выпуклости и квадрата изменения требуемой доходности является предполагаемым ценовым изменением, обусловленным выпуклостью. Таким образом, аппроксимированное изменение цены, обусловленное выпуклостью, равно:

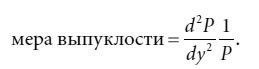

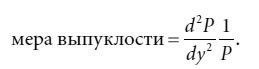

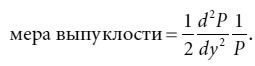

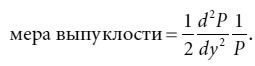

Вторая производная, поделенная на цену, – это мера процентного изменения цены облигации, обусловленного выпуклостью; ее называют просто мерой выпуклости. Итак:dP = долларовая мера выпуклости × (dy)2. (4.18)

(4.19)

(4.19)А процентное изменение цены, обусловленное выпуклостью, равно:

(4.20)

(4.20)Вторая производная цены как функции доходности, выраженной согласно формуле (4.1), равна:

(4.21)

(4.21)В табл. 4.7 и 4.8 приведены значения второй производной [формула (4.21)], годовой долларовой меры выпуклости и годовой меры выпуклости для двух пятилетних купонных облигаций. Мера выпуклости выражена в квадратах периодов. Для перевода меры выпуклости в годы следует поделить выражения (4.17) и (4.19) на 4 (т. е. 22). Таким образом, если денежный поток поступает m раз в году, выпуклость выражается в годах следующим образом:

(4.22)

(4.22)В качестве примера использования формулы (4.22) рассмотрим 25-летнюю облигацию с купоном 6 %, торгующуюся по 70,357 при доходности 9 %. Вторая производная равна:

Вычисление аппроксимированного процентного изменения цены с помощью дюрации и меры выпуклости

Из формулы (4.16) видно, что значение процентного изменения цены облигации может быть найдено с учетом двух величин: дюрации и меры выпуклости. Рассмотрим в качестве примера 25-летнюю облигацию с купоном 6 %, торгующуюся при доходности 9 %. Модифицированная дюрация облигации составляет 10,62, а мера выпуклости равна 182,92. Если требуемая доходность возрастет на 200 базисных пунктов – с 9 % до 11 %, то аппроксимированное процентное изменение цены облигации может быть получено следующим образом:

Предполагаемое процентное изменение цены, обусловленное дюрацией и выпуклостью, равно:

Предполагаемое процентное изменение цены, обусловленное дюрацией и выпуклостью, равно:

Предполагаемое процентное изменение цены, обусловленное дюрацией и выпуклостью, равно:

Предполагаемое процентное изменение цены, обусловленное дюрацией и выпуклостью, равно:

процентное изменение цены, обусловленное дюрацией, по формуле (4.11) = = —модифицированная дюрация × dy = –10,62 × 0,02 = –0,2124 = –21,24 %;

процентное изменение цены, обусловленное выпуклостью, по формуле (4.20) =

Из табл. 4.2 мы знаем, что реальное изменение составляет –18,03 %. Одновременное использование величин дюрации и меры выпуклости дает лучшую аппроксимацию реальных ценовых изменений при существенных изменениях требуемой доходности. Теперь представим себе, что требуемая доходность падает на 200 базисных пунктов. В этом случае аппроксимированное процентное изменение цены облигации может быть получено следующим образом:– 21,24 % + 3,66 % = –17,58 %.

процентное изменение цены, обусловленное дюрацией, по формуле (4.11) = = —модифицированная дюрация × dy = = –10,62 ×(–0,02) = 0,2124 = 21,24 %; процентное изменение цены, обусловленное выпуклостью, по формуле (4.20) =

Из табл. 4.2 мы знаем, что реальное изменение составляет 25,46 %. Очевидно, что и в этом случае одновременное использование дюрации и меры выпуклости дает хорошую аппроксимацию процентных изменений цены облигации при значительных изменениях требуемой доходности.21,24 % + 3,66 % = 24,90 %.

Выпуклость: несколько замечаний

Анализируя выпуклость облигации и меру выпуклости, инвестор должен иметь в виду три особенности этих величин. Во-первых, следует помнить о разнице между понятием «выпуклости», относящимся к форме кривой, которая описывает зависимость между ценой и доходностью, и понятием «меры выпуклости», которое квалифицирует реакцию цены на изменение процентных ставок.

Во-вторых, важно уметь правильно интерпретировать полученные значения. Напомним, что интерпретация дюрации проста: дюрация, равная 4, например, представляет собой аппроксимированное процентное изменение цены на облигацию при изменении процентных ставок на 100 базисных пунктов. Каким образом следует интерпретировать меру выпуклости? Интерпретация не столь очевидна, поскольку аппроксимированное процентное изменение цены, обусловленное выпуклостью, как это видно из формулы (4.20), связано с квадратом изменения процентных ставок. Формула показывает, что аппроксимированное процентное изменение цены, связанное с выпуклостью, – это произведение трех величин: 1) 1/2, 2) меры выпуклости и 3) квадрата изменения процентных ставок.

И наконец, третье замечание: в реальной практике разные продавцы аналитических систем и разные исследователи применяют разные способы подсчета значения меры выпуклости. Причину подобных расхождений можно понять, обратившись к формуле (4.16) и рассмотрев второй член правой части равенства. Для описания меры выпуклости в формуле (4.19) мы использовали часть этого уравнения для определения меры выпуклости. Точнее, мы определяли меру выпусклости как произведение второй производной и обратного значения цены. Предположим теперь, что мы захотели бы выразить меру выпуклости через второй член равенства (4.16), т. е.:

Полученная мера выпуклости равна половине меры выпуклости, получаемой по формуле (4.19). Существенно ли данное различие? Ни в коей мере. Важно, однако, соответствующим образом уточнить значение отношения аппроксимированного процентного изменения цены, обусловленного выпуклостью, к мере выпуклости. Формула (4.20) в этом случае должна выглядеть как:

Полученная мера выпуклости равна половине меры выпуклости, получаемой по формуле (4.19). Существенно ли данное различие? Ни в коей мере. Важно, однако, соответствующим образом уточнить значение отношения аппроксимированного процентного изменения цены, обусловленного выпуклостью, к мере выпуклости. Формула (4.20) в этом случае должна выглядеть как:

Очевидно, что аппроксимированное процентное изменение цены, обусловленное выпуклостью, остается неизменным вне зависимости от того, используем мы формулу (4.20) или формулу, приведенную выше. Этот вывод возвращает нас ко второму замечанию: интерпретация меры выпуклости «самой по себе» невозможна, поскольку разные аналитические системы представляют ее в разном виде. Напомним еще раз, что необходимое условие получения верного значения меры выпуклости – установление ее связи с квадратом изменения доходности.

Очевидно, что аппроксимированное процентное изменение цены, обусловленное выпуклостью, остается неизменным вне зависимости от того, используем мы формулу (4.20) или формулу, приведенную выше. Этот вывод возвращает нас ко второму замечанию: интерпретация меры выпуклости «самой по себе» невозможна, поскольку разные аналитические системы представляют ее в разном виде. Напомним еще раз, что необходимое условие получения верного значения меры выпуклости – установление ее связи с квадратом изменения доходности.

Во-вторых, важно уметь правильно интерпретировать полученные значения. Напомним, что интерпретация дюрации проста: дюрация, равная 4, например, представляет собой аппроксимированное процентное изменение цены на облигацию при изменении процентных ставок на 100 базисных пунктов. Каким образом следует интерпретировать меру выпуклости? Интерпретация не столь очевидна, поскольку аппроксимированное процентное изменение цены, обусловленное выпуклостью, как это видно из формулы (4.20), связано с квадратом изменения процентных ставок. Формула показывает, что аппроксимированное процентное изменение цены, связанное с выпуклостью, – это произведение трех величин: 1) 1/2, 2) меры выпуклости и 3) квадрата изменения процентных ставок.

И наконец, третье замечание: в реальной практике разные продавцы аналитических систем и разные исследователи применяют разные способы подсчета значения меры выпуклости. Причину подобных расхождений можно понять, обратившись к формуле (4.16) и рассмотрев второй член правой части равенства. Для описания меры выпуклости в формуле (4.19) мы использовали часть этого уравнения для определения меры выпуклости. Точнее, мы определяли меру выпусклости как произведение второй производной и обратного значения цены. Предположим теперь, что мы захотели бы выразить меру выпуклости через второй член равенства (4.16), т. е.:

Стоимость выпуклости

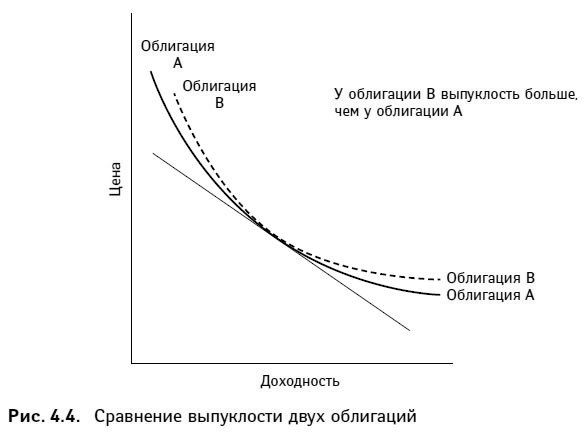

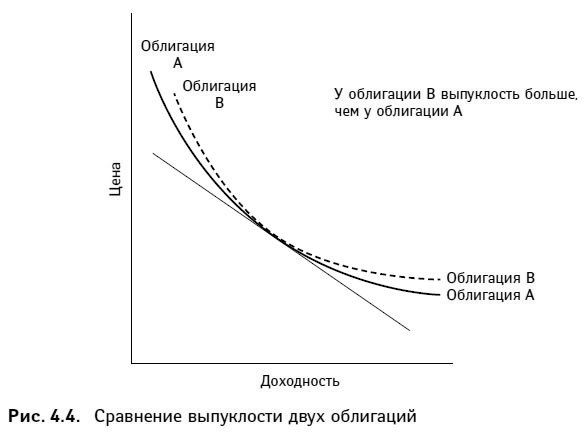

До сих пор мы рассматривали выпуклость как подсобную величину, позволяющую улучшить аппроксимацию изменения цены облигации при данном изменении доходности. Между тем, как видно из графика на рис. 4.4, выпуклость может иметь и другое применение в инвестиционном процессе. На рисунке показаны облигации А и В. Обе они имеют одинаковые дюрации и доходность; выпуклости их, однако, различны. Облигация В более выпукла (изогнута), чем облигация А.

Что означает бóльшая выпуклость облигации В? Как при росте, так и при падении рыночных процентных ставок, цена облигации В окажется более высокой. Таким образом, если требуемая доходность растет, убыток по облигации В будет меньше, чем по облигации А. Падение рыночных ставок приведет к более заметному росту цены обигации В по сравнению с облигацией А.

Как правило, рынок принимает в расчет бóльшую выпуклость В по сравнению с А: данное свойство облигаций отражается на их ценообразовании. Итак, рынок приписывает выпуклости определенную стоимость. Именно поэтому, хотя ситуация, описанная графиком на рис. 4.4, в некоторые периоды времени действительно может иметь место, чаще всего рынок заставляет инвестора «оплачивать» (принимая более низкую доходность) более высокую выпуклость облигации В.

Возникает вопрос: какова цена выпуклости, которую инвестор обязан платить по требованию рынка? Еще раз обратимся к графику на рис. 4.4. Обратите внимание: если инвестор предполагает, что рыночные ставки изменятся мало (т. е. ожидается низкая волатильность процентных ставок), владеть облигацией В не выгоднее, чем облигацией А, поскольку при небольших изменениях доходности обе облигации дают примерно одну цену. В этом случае инвестору незачем оплачивать выпуклость. Заметим, что на рынке, где выпуклость оценивается высоко, т. е. где А предлагает более высокую доходность, чем В, инвесторы, чьи планы строятся исходя из предположений о будущей низкой волатильности процентных ставок, склонны «продавать выпуклость» – продавать облигации В – и приобретать облигации А. И наоборот: если инвесторы возлагают надежды на высокую волатильность процентных ставок, облигация В, скорее всего, будет продаваться при заметно более низкой доходности, нежели А.

Возникает вопрос: какова цена выпуклости, которую инвестор обязан платить по требованию рынка? Еще раз обратимся к графику на рис. 4.4. Обратите внимание: если инвестор предполагает, что рыночные ставки изменятся мало (т. е. ожидается низкая волатильность процентных ставок), владеть облигацией В не выгоднее, чем облигацией А, поскольку при небольших изменениях доходности обе облигации дают примерно одну цену. В этом случае инвестору незачем оплачивать выпуклость. Заметим, что на рынке, где выпуклость оценивается высоко, т. е. где А предлагает более высокую доходность, чем В, инвесторы, чьи планы строятся исходя из предположений о будущей низкой волатильности процентных ставок, склонны «продавать выпуклость» – продавать облигации В – и приобретать облигации А. И наоборот: если инвесторы возлагают надежды на высокую волатильность процентных ставок, облигация В, скорее всего, будет продаваться при заметно более низкой доходности, нежели А.

Что означает бóльшая выпуклость облигации В? Как при росте, так и при падении рыночных процентных ставок, цена облигации В окажется более высокой. Таким образом, если требуемая доходность растет, убыток по облигации В будет меньше, чем по облигации А. Падение рыночных ставок приведет к более заметному росту цены обигации В по сравнению с облигацией А.

Как правило, рынок принимает в расчет бóльшую выпуклость В по сравнению с А: данное свойство облигаций отражается на их ценообразовании. Итак, рынок приписывает выпуклости определенную стоимость. Именно поэтому, хотя ситуация, описанная графиком на рис. 4.4, в некоторые периоды времени действительно может иметь место, чаще всего рынок заставляет инвестора «оплачивать» (принимая более низкую доходность) более высокую выпуклость облигации В.