Французы решили попытать счастья на батарее Раевского. До сотни пушек выстроились в километре от нас и стали обстреливать высоту.

Наша маленькая батарея была у них как бельмо на глазу, но пока нам везло, правда, зарядов оставалось все меньше.

Я вышел из оврага и стал оглядывать поле. Может, замечу брошенный передок или пороховой ящик. Но я увидел другое. На припадающей раненой лошади ехал Фальковский с пистолетом в руке. Впереди без шапки, с растрепанной головой шел Федор Горелов.

Я вышел из оврага и стал оглядывать поле. Может, замечу брошенный передок или пороховой ящик. Но я увидел другое. На припадающей раненой лошади ехал Фальковский с пистолетом в руке. Впереди без шапки, с растрепанной головой шел Федор Горелов.

– Эй! – закричал я и замахал руками.

Они не услышали. Я побежал и закричал снова. Фальковский увидел меня, остановился. Я подбежал, запыхавшись.

– Где же ваш бравый ротмистр? – спросил Фальковский. – Я был на центральном редуте, как условились. Ведь он приглашал на обед. Увы, я остался без обеда. Правда, на закуску встретил старого знакомого.

– Листов здесь, – сказал я. – В ста шагах. Так что, если пожелаете…

– Он все еще занят обедом? – насмешливо спросил Фальковский.

– Он занят стрельбой по неприятелю.

Фальковский слез с седла и осмотрел ногу жеребца. Он будто раздумывал.

– Пожалуй, я все-таки отобедаю с вашим Листовым, – сказал он наконец. – Да и лошадь вот захромала.

– А ты иди, – сказал он вдруг резко Федору.

– Куда идти? – спросил Федор.

– Иди сражайся. А если уцелеешь, я тебя разыщу. Там подумаю…

– Сражаться? – сказал удивленный Федор. – Что ж, мы сражались. Сражаться можно везде. Тогда я с их благородием… – Он все еще с недоверием смотрел на Фальковского.

– Можешь с их благородием, – усмехнувшись, сказал Фальковский.

Так мы все трое оказались на батарее.

– Не ждали? – спросил Фальковский. – Я страшно проголодался.

Листов смутился вначале, но быстро овладел собой:

– Обед у нас самый простецкий – ядра и бомбы, картечь на десерт. Если вас не устраивает, можем перенести встречу, как вы предлагали.

– Но вы настаивали, – сказал Фальковский.

– Предупреждаю, прикрытия за нами нет, – сказал Листов.

– А, старый знакомый! – закричал Лепихин. – Какими судьбами? Ей-богу, мы как в театре!

– Как вы здесь очутились? – строго спросил Фальковский.

– Точно как в театре! – весело говорил Лепихин. – Все собрались на финал!

– Давайте-ка встанем к пушке, – сказал я Фальковскому.

– И вправду, капитан, – заметил Листов. – Обед, на который я вас приглашал, заключается в том, чтобы кормить неприятеля. Он нам отвечает тем же. Кто кого перекормит. Если остаетесь, возьмите банник, а нет – уезжайте скорей.

– Я бы рад уехать, да лошадь у меня захромала, – сказал Фальковский.

Залетная бомба повалила в овражке еще двоих и оцарапала плечо Лепихину. Мы продолжали стрелять из трех пушек. Листов оказался в паре с Лепихиным, Федор с рослым бомбардиром, а нами с Фальковским командовал веселый фейерверкер.

– А ну-ка, господа! Ай да господа, век бы над вами енаралом!

Зарядов оставалось все меньше, и Лепихин требовал, чтобы стреляли наверняка. Я спросил:

– Где вы так научились?

– Когда-то испытывал пушки, – ответил он.

– А вы, однако, прекрасно заговорили по-русски, – заметил Фальковский.

– Не держите банник наперевес и сторонитесь колеса, ногу раздавит, – сказал Лепихин.

– Полицейская линия без вас не растает? – спросил я Фальковского.

– Ее уже нет, – ответил тот. – Разбросало.

– Так вот чему мы обязаны вашим визитом!

– Туманный вы человек, поручик, – сказал Фальковский. – Много вокруг вас понапутано.

– Так уж обязательно вам распутать?

– Интересно, – сказал Фальковский. – Мне многое интересно. Например, зачем очутился здесь мсье Леппих?

– А я не Леппих, – сказал внезапно подошедший Лепихин.

– Возможно, – сказал Фальковский.

– И не доктор Шмидт.

– А кто же?

– Ах, господин Фальковский! Вы все ведете неутомимый розыск. Даже здесь, в сражении. Да поймите, что все уже кончено. Вы еще вольны отсюда бежать, а нам нет дороги. Сейчас пехота пойдет, и всем конец. Быть может, своими пушками мы держим ту струнку сражения, на которой его судьба повисла!

– Слишком красиво выражаетесь. – Фальковский поморщился.

– Красиво! Вот умереть красиво – этого я хотел бы! Смерть – это славно. Раздвинуть шторку веков, заглянуть поглубже!

– Там ничего нет, – сказал Фальковский.

– Откуда вам знать? Время не подвержено полицейской инспекции. И еще вам мой совет, Фальковский. Уезжайте, быстрей уезжайте. Еще полчаса, и в штыки нас возьмут, не выбраться никому.

– Я бы, напротив, советовал задуматься вам, – сказал Фальковский. – Сам государь интересуется вашим предприятием, а вы рискуете, как простой солдат.

– Уж не полагаете ли вы, что я собираюсь бежать к французам?

– Слишком просто меня толкуете, – сказал Фальковский. – Если я не уеду с батареи, вы голову сломаете, а не решите, зачем я это сделал.

– А вам и незачем, – сказал Лепихин. – Вас Ростопчин ждет, поезжайте…

Против нас строилась конница, справа накапливалась пехота. Шесть корпусов готовились к напору на центральный редут. Я осмотрел наш овражек. Мертвых уже не убирают. Вон лежит строгий поручик, он умер давно. А вот солдат Фролов, согнулся калачиком. Я вспомнил, как его губы шептали: «Запах у него антиресный…»

Внезапно сильно и ясно я вспомнил тот необыкновенный запах. Что-то еще тревожило память. Перед глазами возник тот день, когда я приехал в Бородино. На батарее Раевского из жестких пучков травы я выложил первые буквы полегших полков. Полтавский, Орловский, Ладожский, Егерский. Вышло ПОЛЕ. Остался Нижегородский полк. Я выложил «Н» в стороне, а потом догадался – Наташа! На этом месте мы виделись в последний раз. Я сорвал бледно-желтый цветок и положил его сверху. Я почувствовал крепкий, настойный запах…

Тот самый запах, тот самый цветок. Петруша – любимец солдата Фролова. Осколки, как в трубочке калейдоскопа, слагаются в цельную картинку. Наташа – Нижегородский полк. Брошенный поверх, как скрепка, желтый цветок. Слова пехотного капитана: «У нас в Нижегородском полку при лазаретной повозке была одна. Прелесть девушка. И сейчас где-то здесь, врачует…» Неужто она? Стою в размышлении, сердце стучит. Что делать? В седло и в поле? Где-то Нижегородский полк, его лазаретная повозка. Поехать, искать, увидеть ее лицо под белым платком сестры милосердия…

Машинально иду в сторону Белки, из всех лошадей она одна уцелела.

– Берегись! – кричит фейерверкер.

Бомба шлепается невдалеке и начинает крутиться. Потом взрыв.

8

9

Наша маленькая батарея была у них как бельмо на глазу, но пока нам везло, правда, зарядов оставалось все меньше.

– Эй! – закричал я и замахал руками.

Они не услышали. Я побежал и закричал снова. Фальковский увидел меня, остановился. Я подбежал, запыхавшись.

– Где же ваш бравый ротмистр? – спросил Фальковский. – Я был на центральном редуте, как условились. Ведь он приглашал на обед. Увы, я остался без обеда. Правда, на закуску встретил старого знакомого.

– Листов здесь, – сказал я. – В ста шагах. Так что, если пожелаете…

– Он все еще занят обедом? – насмешливо спросил Фальковский.

– Он занят стрельбой по неприятелю.

Фальковский слез с седла и осмотрел ногу жеребца. Он будто раздумывал.

– Пожалуй, я все-таки отобедаю с вашим Листовым, – сказал он наконец. – Да и лошадь вот захромала.

– А ты иди, – сказал он вдруг резко Федору.

– Куда идти? – спросил Федор.

– Иди сражайся. А если уцелеешь, я тебя разыщу. Там подумаю…

– Сражаться? – сказал удивленный Федор. – Что ж, мы сражались. Сражаться можно везде. Тогда я с их благородием… – Он все еще с недоверием смотрел на Фальковского.

– Можешь с их благородием, – усмехнувшись, сказал Фальковский.

Так мы все трое оказались на батарее.

– Не ждали? – спросил Фальковский. – Я страшно проголодался.

Листов смутился вначале, но быстро овладел собой:

– Обед у нас самый простецкий – ядра и бомбы, картечь на десерт. Если вас не устраивает, можем перенести встречу, как вы предлагали.

– Но вы настаивали, – сказал Фальковский.

– Предупреждаю, прикрытия за нами нет, – сказал Листов.

– А, старый знакомый! – закричал Лепихин. – Какими судьбами? Ей-богу, мы как в театре!

– Как вы здесь очутились? – строго спросил Фальковский.

– Точно как в театре! – весело говорил Лепихин. – Все собрались на финал!

– Давайте-ка встанем к пушке, – сказал я Фальковскому.

– И вправду, капитан, – заметил Листов. – Обед, на который я вас приглашал, заключается в том, чтобы кормить неприятеля. Он нам отвечает тем же. Кто кого перекормит. Если остаетесь, возьмите банник, а нет – уезжайте скорей.

– Я бы рад уехать, да лошадь у меня захромала, – сказал Фальковский.

Залетная бомба повалила в овражке еще двоих и оцарапала плечо Лепихину. Мы продолжали стрелять из трех пушек. Листов оказался в паре с Лепихиным, Федор с рослым бомбардиром, а нами с Фальковским командовал веселый фейерверкер.

– А ну-ка, господа! Ай да господа, век бы над вами енаралом!

Зарядов оставалось все меньше, и Лепихин требовал, чтобы стреляли наверняка. Я спросил:

– Где вы так научились?

– Когда-то испытывал пушки, – ответил он.

– А вы, однако, прекрасно заговорили по-русски, – заметил Фальковский.

– Не держите банник наперевес и сторонитесь колеса, ногу раздавит, – сказал Лепихин.

– Полицейская линия без вас не растает? – спросил я Фальковского.

– Ее уже нет, – ответил тот. – Разбросало.

– Так вот чему мы обязаны вашим визитом!

– Туманный вы человек, поручик, – сказал Фальковский. – Много вокруг вас понапутано.

– Так уж обязательно вам распутать?

– Интересно, – сказал Фальковский. – Мне многое интересно. Например, зачем очутился здесь мсье Леппих?

– А я не Леппих, – сказал внезапно подошедший Лепихин.

– Возможно, – сказал Фальковский.

– И не доктор Шмидт.

– А кто же?

– Ах, господин Фальковский! Вы все ведете неутомимый розыск. Даже здесь, в сражении. Да поймите, что все уже кончено. Вы еще вольны отсюда бежать, а нам нет дороги. Сейчас пехота пойдет, и всем конец. Быть может, своими пушками мы держим ту струнку сражения, на которой его судьба повисла!

– Слишком красиво выражаетесь. – Фальковский поморщился.

– Красиво! Вот умереть красиво – этого я хотел бы! Смерть – это славно. Раздвинуть шторку веков, заглянуть поглубже!

– Там ничего нет, – сказал Фальковский.

– Откуда вам знать? Время не подвержено полицейской инспекции. И еще вам мой совет, Фальковский. Уезжайте, быстрей уезжайте. Еще полчаса, и в штыки нас возьмут, не выбраться никому.

– Я бы, напротив, советовал задуматься вам, – сказал Фальковский. – Сам государь интересуется вашим предприятием, а вы рискуете, как простой солдат.

– Уж не полагаете ли вы, что я собираюсь бежать к французам?

– Слишком просто меня толкуете, – сказал Фальковский. – Если я не уеду с батареи, вы голову сломаете, а не решите, зачем я это сделал.

– А вам и незачем, – сказал Лепихин. – Вас Ростопчин ждет, поезжайте…

Против нас строилась конница, справа накапливалась пехота. Шесть корпусов готовились к напору на центральный редут. Я осмотрел наш овражек. Мертвых уже не убирают. Вон лежит строгий поручик, он умер давно. А вот солдат Фролов, согнулся калачиком. Я вспомнил, как его губы шептали: «Запах у него антиресный…»

Внезапно сильно и ясно я вспомнил тот необыкновенный запах. Что-то еще тревожило память. Перед глазами возник тот день, когда я приехал в Бородино. На батарее Раевского из жестких пучков травы я выложил первые буквы полегших полков. Полтавский, Орловский, Ладожский, Егерский. Вышло ПОЛЕ. Остался Нижегородский полк. Я выложил «Н» в стороне, а потом догадался – Наташа! На этом месте мы виделись в последний раз. Я сорвал бледно-желтый цветок и положил его сверху. Я почувствовал крепкий, настойный запах…

Тот самый запах, тот самый цветок. Петруша – любимец солдата Фролова. Осколки, как в трубочке калейдоскопа, слагаются в цельную картинку. Наташа – Нижегородский полк. Брошенный поверх, как скрепка, желтый цветок. Слова пехотного капитана: «У нас в Нижегородском полку при лазаретной повозке была одна. Прелесть девушка. И сейчас где-то здесь, врачует…» Неужто она? Стою в размышлении, сердце стучит. Что делать? В седло и в поле? Где-то Нижегородский полк, его лазаретная повозка. Поехать, искать, увидеть ее лицо под белым платком сестры милосердия…

Машинально иду в сторону Белки, из всех лошадей она одна уцелела.

– Берегись! – кричит фейерверкер.

Бомба шлепается невдалеке и начинает крутиться. Потом взрыв.

8

Этим взрывом Листову раздробило ступню. Мы сняли с него сапог и туго перетянули ногу. Лепихин все умел, он осмотрел рану и сказал:

– Осколков нет. Ногу положим повыше, и можете отдыхать.

Я предложил Листову посадить его в седло, а там уж как-нибудь выберется из гущи боя. Но он только усмехнулся и сказал:

– Посадите меня на ящик, буду подавать заряды.

– Много ли подавать, – сказал Лепихин, – на несколько залпов осталось.

– Берестов, – позвал Листов, – у меня к вам два слова. Я сел рядом.

– Помните, еще в деревне что-то хотел вам сказать, но вы уклонились?..

Я помнил. Правда, после этого между нами многое открылось, и я думал, тайн больше нет.

– Признаюсь вам напоследок, – сказал Листов. – Недоговоры лишь тяготят. Это в связи с женитьбой… – Он помолчал. – Невесту я тайно увез, до свадьбы вышло ей хорониться. Не стану всего подробно… история романтическая… Сплетни тут разные…

Я знал эту историю после «тихого бала».

– И переписку в тайне пришлось держать. В почтовой канцелярии армии был человек, игравший плохую роль. Он все знал про меня, так и вынюхивал, письма мог распечатать…

Листов говорил медленно, тяжело дыша.

– Когда вы уехали за границу, наверное, помните – почту свою просили пересылать товарища. Когда он погиб, а ведь был он и моим другом, я подумал, что мне надо взять на себя переправу. Такая мысль и для других была естественной. Только адреса вашего я не знал, но писем на ваше имя не было… – Он снова замолк. – И вот новая мысль… Я подумал, если письма ко мне будут идти на ваше имя, то минуют глаз того человека. Словом, на имя Берестова я стал получать почту…

– От невесты?

– Да, от нее. От Наташи.

– Наташи? Наташей ее зовут?

– Чему вы удивились?

– Так, совпадение.

– Наташей ее зовут, – повторил Листов. – Я так привык в разговорах не называть ее имя, что, кажется, и вам первый раз говорю.

– Да, первый раз.

– Все боялся обмолвиться. Уж больно много любопытных. Так и жаждут услышать историю из первых уст… Скучаю по ней…

Лицо его жалостливо исказилось.

– Знал, что не уцелею. Затем и в деревню рвался, обвенчаться спешил. Думал, пускай хоть фамилию мою носит, имение ей достанется, какое-никакое… Сирота она, Берестов…

Странное подозрение зародилось во мне. Он получал письма на имя Берестова. От невесты. Ее зовут Наташей…

– Сердитесь на меня? – спросил Листов.

– За что?

– Именем вашим воспользовался. Но вы за границу уехали… Наташа знает о вас…

– Что она знает?

– Ах, это такая история! Когда-то в их роду был знакомый по имени Берестов.

– И он подарил медальон, – сказал я.

– Да, медальон! – воскликнул Листов. – Откуда вы знаете? Это ваш родственник?

– Возможно, – сказал я. – Кое-кто полагает, что это я сам.

– Но медальон старый. Единственное, что у нее осталось.

– А вы забыли басни о моем возрасте?

– Берестов! – Листов взял мою руку. – Я знаю, я чувствую – между нами какая-то связь… через Наташу, через прошлое…

«Возможно, и через будущее», – подумал я.

– У меня к вам одна просьба, голубчик. Если вдруг уцелеете, не забудьте о ней. Разыщите, помогите ей чем-нибудь. Она одна, совсем одна остается.

Он побледнел и закрыл глаза. Подбежал Лепихин.

– Сознание потерял, от боли. В ступню – это очень больно.

Я смотрел на Листова. Я думал: как же так, в чем ошибка? Значит, не мне письмо? Значит, та девушка не Наташа? То есть Наташа, но не моя? Все перепуталось, моя жизнь скрестилась с другой…

– К пушкам! – кричит Лепихин. – Колонны пошли! К пушкам, ребята!

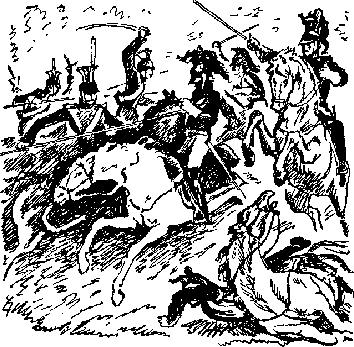

Густым блестящим потоком двинулась кавалерия. Одна колонна направляется прямо к нам. Вьются штандарты, блестят кирасы и шлемы, лес черных султанов колышется на ветру.

– Ждем на картечь! – кричит Лепихин.

– Фальковский, – говорю я, подавая снаряд. – Это вы медальон добывали графу?

– Я, – говорит Фальковский.

– Польстились на мое имя? Не разобрались, что медальон старинный?

– Ждем, ждем еще, братцы! Пусть подойдут! – кричит Лепихин.

– Разобрались, отчего ж, – говорит Фальковский. – Но вы говорили, что медальон вашей кисти, а девушка на портрете ваша модель.

– И что же решили? Что мне сотня лет?

– Я ничего не решал. Такие раздумья в области графа. Он вами совсем очарован.

– Готовимся! – крикнул Лепихин.

Конница перешла на легкую рысь. У ручья они заберут вправо, там склон отлогий, значит, нужно их остановить у берега.

– Пли! – крикнул Лепихин.

Три пушки разом выплевывают рой свинцовой картечи, и та беспощадно врезается в голову конницы. Визг лошадей, сумятица.

– Заряжай! – бешено кричит Лепихин.

Мы заряжаем снова.

– Пли!

Новый выхлест картечи. Колонна отшатывается, топочет на месте. Третьим залпом мы увеличиваем гору упавших лошадей и всадников. Кавалерия откатывается и снова готовится к построению.

Лепихин вытирает мокрый лоб.

– Кабы знали, что нет здесь прикрытия, послали бы эскадрон врассыпную, и нам крышка. Саксонские кирасиры…

Колонна опять наступает, и мы делаем пять залпов, прежде чем кирасиры отходят снова.

– Эй! – кричит им Лепихин. – Так вас растак, черные крысы! Съели каши?

– Что вы ругаетесь, ваше благородие? – говорит фейерверкер. – Стражения дело святое, нельзя тут ругаться, бог накажет.

– Накажет? – говорит Лепихин. – Ха-ха! Куда же больше наказывать? Смерть предстоит!

– А за смертью еще чего будет, – серьезно говорит фейерверкер.

– Думаешь, будет? А ну как ты прав, дядя? Славно, ребята, славно! Скоро порубят нас в капусту! Смотрите, какие здоровяки!

– Да уж порубят, – соглашается фейерверкер.

– Фальковский, – говорит Лепихин, – душа! Вот уж не думал, что не уйдете.

– Говорил, сломаете голову.

– Ах, братцы! – восклицает Лепихин. – Вот где жаровня! Каждая струнка трепещет! Вы чувствуете? – Он втягивает воздух ноздрями. – Это запах времени!

– Запах пороха, – усмехается Фальковский.

– Бросьте, приятель! Это время, его поджаривают на сковородке! Скоро оно до дыр прогорит и – ах! – ухнем мы с вами в другие просторы!

– Да вы поэт, – говорит Фальковский.

Я подошел к Листову. Он пришел в сознание и пытался подняться.

– Лежите, лежите, – сказал я.

– Берестов, – проговорил он, – вы все-таки обещайте мне ее разыскать.

Я спросил:

– У нее темно-серые глаза? Иногда голубые?

– Да, как на том портрете.

– А делает она головой вот так, чтобы откинуть со лба волосы?

– Именно так. – Он встрепенулся: – Откуда вы знаете? Вы видели ее?

– Может быть. Когда-то, быть может, и видел…

Что мне всегда казалось таким знакомым в Листове? Даже в походке его и жестах? Наташа? Вот первое, в чем ищу объяснений. Ее глаза, ее лицо, ее голос – быть может, они таинственно отразились в Листове, придав ему неуловимое сходство… Но с кем же? Со мной?..

Быть может, Листов мое зеркало? В нем проступает жизнь моя из других времен?..

– К пушкам! – кричит Лепихин.

– На три залпа осталось, – говорит фейерверкер. – Стало быть, прощевайте, братцы.

– Вот тут бы ему и появиться, – как бы про себя говорит Листов.

– Кому? – спрашиваю я.

– На белом коне… – бормочет он.

– Багратиону?

Он что-то шепчет, опираясь на локоть. Лицо совсем бледное. О ком он вспомнил в эту минуту? Багратион, Барклай… Да, впрочем, и Кутузов на белом коне.

– Где же он? – стиснув зубы, произносит Листов.

Внезапно я понимаю: он говорит о всаднике из бородинской легенды. Да, да, о нем. Конечно.

– Займите же место, черт побери! – кричит Лепихин.

Я бегу к пушке. Мы заряжаем, накатываем орудие к брустверу. Вокруг нас, насколько охватывает глаз, карусель конницы. Кипит кавалерийский бой. Сзади, слева и справа. Наш овражек в середине огромного амфитеатра блистающих сабель, несущихся лошадей, кричащих всадников. Драгуны в гладиаторских касках, уланы в киверах, похожих на цветы граммо-фончики, кирасиры, искрящиеся, как рой майских жуков, белые кавалергарды, черные конногвардейцы, разноцветные драгуны. Все это битва показывает через клубы пыли, как моментальные картинки. Они были бы красивы, особенно издалека, если бы не ужасный лязг, вопли, визг лошадей…

Я бегу к пушке. Мы заряжаем, накатываем орудие к брустверу. Вокруг нас, насколько охватывает глаз, карусель конницы. Кипит кавалерийский бой. Сзади, слева и справа. Наш овражек в середине огромного амфитеатра блистающих сабель, несущихся лошадей, кричащих всадников. Драгуны в гладиаторских касках, уланы в киверах, похожих на цветы граммо-фончики, кирасиры, искрящиеся, как рой майских жуков, белые кавалергарды, черные конногвардейцы, разноцветные драгуны. Все это битва показывает через клубы пыли, как моментальные картинки. Они были бы красивы, особенно издалека, если бы не ужасный лязг, вопли, визг лошадей…

Чуть ли не половина французской конницы погибла в этом бою, охватившем склоны холма и Семеновского оврага. Не успевала одна сторона взять верх, как в атаку бросались свежие полки, и чаша весов колебалась. Эскадрон за эскадроном кидались в рубку, сотрясая тяжелым топотом Бородинское поле.

Чуть ли не половина французской конницы погибла в этом бою, охватившем склоны холма и Семеновского оврага. Не успевала одна сторона взять верх, как в атаку бросались свежие полки, и чаша весов колебалась. Эскадрон за эскадроном кидались в рубку, сотрясая тяжелым топотом Бородинское поле.

Где-то за нашей спиной яростная пехота четвертого корпуса бросается в штыки на кирасиров Лоржа. Уже погиб отчаянный генерал Коленкур, он первым ворвался на батарею Раевского. Пройдет полчаса, и упадет исколотый генерал Лихачев, последний защитник батареи…

Наконец, атакуют и нас. Мы делаем подряд два залпа, осталось по одному заряду. Кавалерия переходит на рысь.

– Ближе, ближе! – кричит Лепихин. – Пли!

Неровно грохнули три выстрела.

– Ах, рано! – кричит Лепихин.

Да, рано. Кирасиры чуть отшатнулись, шарахнулись в стороны, но тут же сбились плотней, взмахнули саблями.

– Все! – сказал Лепихин.

Остановить их нечем. Мы судорожно бегаем по овражку, хватая что попадется под руку. Кто банник, кто штык, кто простой обломок.

Но что это? Кирасиры вдруг забирают вправо. Гораздо правее, чем нужно для переправы. Они уже скачут вдоль ручья, удаляясь от нас. Распаленные, мы карабкаемся на бруствер, раздвигаем кусты. Ах, вот в чем дело! Саксонцев атакуют наши драгуны. Колонне пришлось свернуть, чтобы не подставлять фланг.

– Вот так повезло! Вот так славно! – ликует фейерверкер.

Мы радостно кричим и машем руками. Но повезло, да не очень. Драгуны так налетели, так ударили, что вся масса сражающихся начинает ползти обратно. Прямо к ручью, прямо к нашему овражку. Страшная рубка. Сабли сверкают в пыли, щелкают пистолетные выстрелы. Все ближе и ближе. Вот схватка идет уже по склонам ручья и в воде. Какая-то неразбериха. Падают всадники, лошади, брызги летят фонтаном. Мы смотрим как завороженные. Лепихин начинает заряжать пистолет.

– Сейчас будет, сейчас будет… – повторяет он. – Да что вы стоите! – кричит яростно.

– А чего? – удивленно спрашивает фейерверкер. – Бежать, что ли? Куды бежать-то?

– Мсье Леппиху надо… – начинает Фальковский, но хватается за грудь и падает.

Я наклоняюсь к нему.

– Расстегните… – говорит он еле слышно.

Я расстегнул мундир. Там на рубашке расплывается красное пятно.

– В кармане, – говорит он.

Нахожу внутренний карман, что-то нащупываю и достаю. Медальон…

Глаза его наполняются влагой.

– Все тлен…

Я сжимаю в руке медальон. Я смотрю на этого непонятного человека. Он ранен, быть может, смертельно.

– Все тлен, – повторяет он.

Звенящей, кричащей толпой сваливается к нам в овраг дерущаяся кавалерия. Я выхватываю пистолет. Лепихин, вскочив на пушку, размахивает банником. Федор тащит с седла кирасира. Падает, закрыв лицо, фейерверкер. Листов, прислонившись к лафету, поднимает свой пистолет.

– Смерти нет, ребята! – кричит Лепихин. – Смерти нет!

Лошадь толкает меня потной грудью. Одновременно получаю удар. Сноп искр в голове, потом темнота.

– Осколков нет. Ногу положим повыше, и можете отдыхать.

Я предложил Листову посадить его в седло, а там уж как-нибудь выберется из гущи боя. Но он только усмехнулся и сказал:

– Посадите меня на ящик, буду подавать заряды.

– Много ли подавать, – сказал Лепихин, – на несколько залпов осталось.

– Берестов, – позвал Листов, – у меня к вам два слова. Я сел рядом.

– Помните, еще в деревне что-то хотел вам сказать, но вы уклонились?..

Я помнил. Правда, после этого между нами многое открылось, и я думал, тайн больше нет.

– Признаюсь вам напоследок, – сказал Листов. – Недоговоры лишь тяготят. Это в связи с женитьбой… – Он помолчал. – Невесту я тайно увез, до свадьбы вышло ей хорониться. Не стану всего подробно… история романтическая… Сплетни тут разные…

Я знал эту историю после «тихого бала».

– И переписку в тайне пришлось держать. В почтовой канцелярии армии был человек, игравший плохую роль. Он все знал про меня, так и вынюхивал, письма мог распечатать…

Листов говорил медленно, тяжело дыша.

– Когда вы уехали за границу, наверное, помните – почту свою просили пересылать товарища. Когда он погиб, а ведь был он и моим другом, я подумал, что мне надо взять на себя переправу. Такая мысль и для других была естественной. Только адреса вашего я не знал, но писем на ваше имя не было… – Он снова замолк. – И вот новая мысль… Я подумал, если письма ко мне будут идти на ваше имя, то минуют глаз того человека. Словом, на имя Берестова я стал получать почту…

– От невесты?

– Да, от нее. От Наташи.

– Наташи? Наташей ее зовут?

– Чему вы удивились?

– Так, совпадение.

– Наташей ее зовут, – повторил Листов. – Я так привык в разговорах не называть ее имя, что, кажется, и вам первый раз говорю.

– Да, первый раз.

– Все боялся обмолвиться. Уж больно много любопытных. Так и жаждут услышать историю из первых уст… Скучаю по ней…

Лицо его жалостливо исказилось.

– Знал, что не уцелею. Затем и в деревню рвался, обвенчаться спешил. Думал, пускай хоть фамилию мою носит, имение ей достанется, какое-никакое… Сирота она, Берестов…

Странное подозрение зародилось во мне. Он получал письма на имя Берестова. От невесты. Ее зовут Наташей…

– Сердитесь на меня? – спросил Листов.

– За что?

– Именем вашим воспользовался. Но вы за границу уехали… Наташа знает о вас…

– Что она знает?

– Ах, это такая история! Когда-то в их роду был знакомый по имени Берестов.

– И он подарил медальон, – сказал я.

– Да, медальон! – воскликнул Листов. – Откуда вы знаете? Это ваш родственник?

– Возможно, – сказал я. – Кое-кто полагает, что это я сам.

– Но медальон старый. Единственное, что у нее осталось.

– А вы забыли басни о моем возрасте?

– Берестов! – Листов взял мою руку. – Я знаю, я чувствую – между нами какая-то связь… через Наташу, через прошлое…

«Возможно, и через будущее», – подумал я.

– У меня к вам одна просьба, голубчик. Если вдруг уцелеете, не забудьте о ней. Разыщите, помогите ей чем-нибудь. Она одна, совсем одна остается.

Он побледнел и закрыл глаза. Подбежал Лепихин.

– Сознание потерял, от боли. В ступню – это очень больно.

Я смотрел на Листова. Я думал: как же так, в чем ошибка? Значит, не мне письмо? Значит, та девушка не Наташа? То есть Наташа, но не моя? Все перепуталось, моя жизнь скрестилась с другой…

– К пушкам! – кричит Лепихин. – Колонны пошли! К пушкам, ребята!

Густым блестящим потоком двинулась кавалерия. Одна колонна направляется прямо к нам. Вьются штандарты, блестят кирасы и шлемы, лес черных султанов колышется на ветру.

– Ждем на картечь! – кричит Лепихин.

– Фальковский, – говорю я, подавая снаряд. – Это вы медальон добывали графу?

– Я, – говорит Фальковский.

– Польстились на мое имя? Не разобрались, что медальон старинный?

– Ждем, ждем еще, братцы! Пусть подойдут! – кричит Лепихин.

– Разобрались, отчего ж, – говорит Фальковский. – Но вы говорили, что медальон вашей кисти, а девушка на портрете ваша модель.

– И что же решили? Что мне сотня лет?

– Я ничего не решал. Такие раздумья в области графа. Он вами совсем очарован.

– Готовимся! – крикнул Лепихин.

Конница перешла на легкую рысь. У ручья они заберут вправо, там склон отлогий, значит, нужно их остановить у берега.

– Пли! – крикнул Лепихин.

Три пушки разом выплевывают рой свинцовой картечи, и та беспощадно врезается в голову конницы. Визг лошадей, сумятица.

– Заряжай! – бешено кричит Лепихин.

Мы заряжаем снова.

– Пли!

Новый выхлест картечи. Колонна отшатывается, топочет на месте. Третьим залпом мы увеличиваем гору упавших лошадей и всадников. Кавалерия откатывается и снова готовится к построению.

Лепихин вытирает мокрый лоб.

– Кабы знали, что нет здесь прикрытия, послали бы эскадрон врассыпную, и нам крышка. Саксонские кирасиры…

Колонна опять наступает, и мы делаем пять залпов, прежде чем кирасиры отходят снова.

– Эй! – кричит им Лепихин. – Так вас растак, черные крысы! Съели каши?

– Что вы ругаетесь, ваше благородие? – говорит фейерверкер. – Стражения дело святое, нельзя тут ругаться, бог накажет.

– Накажет? – говорит Лепихин. – Ха-ха! Куда же больше наказывать? Смерть предстоит!

– А за смертью еще чего будет, – серьезно говорит фейерверкер.

– Думаешь, будет? А ну как ты прав, дядя? Славно, ребята, славно! Скоро порубят нас в капусту! Смотрите, какие здоровяки!

– Да уж порубят, – соглашается фейерверкер.

– Фальковский, – говорит Лепихин, – душа! Вот уж не думал, что не уйдете.

– Говорил, сломаете голову.

– Ах, братцы! – восклицает Лепихин. – Вот где жаровня! Каждая струнка трепещет! Вы чувствуете? – Он втягивает воздух ноздрями. – Это запах времени!

– Запах пороха, – усмехается Фальковский.

– Бросьте, приятель! Это время, его поджаривают на сковородке! Скоро оно до дыр прогорит и – ах! – ухнем мы с вами в другие просторы!

– Да вы поэт, – говорит Фальковский.

Я подошел к Листову. Он пришел в сознание и пытался подняться.

– Лежите, лежите, – сказал я.

– Берестов, – проговорил он, – вы все-таки обещайте мне ее разыскать.

Я спросил:

– У нее темно-серые глаза? Иногда голубые?

– Да, как на том портрете.

– А делает она головой вот так, чтобы откинуть со лба волосы?

– Именно так. – Он встрепенулся: – Откуда вы знаете? Вы видели ее?

– Может быть. Когда-то, быть может, и видел…

Что мне всегда казалось таким знакомым в Листове? Даже в походке его и жестах? Наташа? Вот первое, в чем ищу объяснений. Ее глаза, ее лицо, ее голос – быть может, они таинственно отразились в Листове, придав ему неуловимое сходство… Но с кем же? Со мной?..

Быть может, Листов мое зеркало? В нем проступает жизнь моя из других времен?..

– К пушкам! – кричит Лепихин.

– На три залпа осталось, – говорит фейерверкер. – Стало быть, прощевайте, братцы.

– Вот тут бы ему и появиться, – как бы про себя говорит Листов.

– Кому? – спрашиваю я.

– На белом коне… – бормочет он.

– Багратиону?

Он что-то шепчет, опираясь на локоть. Лицо совсем бледное. О ком он вспомнил в эту минуту? Багратион, Барклай… Да, впрочем, и Кутузов на белом коне.

– Где же он? – стиснув зубы, произносит Листов.

Внезапно я понимаю: он говорит о всаднике из бородинской легенды. Да, да, о нем. Конечно.

– Займите же место, черт побери! – кричит Лепихин.

Где-то за нашей спиной яростная пехота четвертого корпуса бросается в штыки на кирасиров Лоржа. Уже погиб отчаянный генерал Коленкур, он первым ворвался на батарею Раевского. Пройдет полчаса, и упадет исколотый генерал Лихачев, последний защитник батареи…

Наконец, атакуют и нас. Мы делаем подряд два залпа, осталось по одному заряду. Кавалерия переходит на рысь.

– Ближе, ближе! – кричит Лепихин. – Пли!

Неровно грохнули три выстрела.

– Ах, рано! – кричит Лепихин.

Да, рано. Кирасиры чуть отшатнулись, шарахнулись в стороны, но тут же сбились плотней, взмахнули саблями.

– Все! – сказал Лепихин.

Остановить их нечем. Мы судорожно бегаем по овражку, хватая что попадется под руку. Кто банник, кто штык, кто простой обломок.

Но что это? Кирасиры вдруг забирают вправо. Гораздо правее, чем нужно для переправы. Они уже скачут вдоль ручья, удаляясь от нас. Распаленные, мы карабкаемся на бруствер, раздвигаем кусты. Ах, вот в чем дело! Саксонцев атакуют наши драгуны. Колонне пришлось свернуть, чтобы не подставлять фланг.

– Вот так повезло! Вот так славно! – ликует фейерверкер.

Мы радостно кричим и машем руками. Но повезло, да не очень. Драгуны так налетели, так ударили, что вся масса сражающихся начинает ползти обратно. Прямо к ручью, прямо к нашему овражку. Страшная рубка. Сабли сверкают в пыли, щелкают пистолетные выстрелы. Все ближе и ближе. Вот схватка идет уже по склонам ручья и в воде. Какая-то неразбериха. Падают всадники, лошади, брызги летят фонтаном. Мы смотрим как завороженные. Лепихин начинает заряжать пистолет.

– Сейчас будет, сейчас будет… – повторяет он. – Да что вы стоите! – кричит яростно.

– А чего? – удивленно спрашивает фейерверкер. – Бежать, что ли? Куды бежать-то?

– Мсье Леппиху надо… – начинает Фальковский, но хватается за грудь и падает.

Я наклоняюсь к нему.

– Расстегните… – говорит он еле слышно.

Я расстегнул мундир. Там на рубашке расплывается красное пятно.

– В кармане, – говорит он.

Нахожу внутренний карман, что-то нащупываю и достаю. Медальон…

Глаза его наполняются влагой.

– Все тлен…

Я сжимаю в руке медальон. Я смотрю на этого непонятного человека. Он ранен, быть может, смертельно.

– Все тлен, – повторяет он.

Звенящей, кричащей толпой сваливается к нам в овраг дерущаяся кавалерия. Я выхватываю пистолет. Лепихин, вскочив на пушку, размахивает банником. Федор тащит с седла кирасира. Падает, закрыв лицо, фейерверкер. Листов, прислонившись к лафету, поднимает свой пистолет.

– Смерти нет, ребята! – кричит Лепихин. – Смерти нет!

Лошадь толкает меня потной грудью. Одновременно получаю удар. Сноп искр в голове, потом темнота.

9

Очнулся я в сумраке. День догорал, догорало сражение, но грохот все еще стоял над Бородинским полем.

Сначала я не мог ничего понять. Я только механически пытался выбраться из груды наваленных тел. Еще теплый бок мертвой лошади, твердая кираса, чья-то рука, накатившееся ядро. Я разгребал все это, стараясь выпутаться, и каждое движение отзывалось болью. Особенно болела голова.

Наконец я встал и пошел. Я плохо представлял, что случилось. Какие-то лица, крики мелькали в сознании. Я шел, не зная куда.

Наконец я встал и пошел. Я плохо представлял, что случилось. Какие-то лица, крики мелькали в сознании. Я шел, не зная куда.

Солнце закатилось, оставив темно-багровую полосу. То и дело обхожу груды убитых. Много раненых лошадей. Они стонут, не в силах подняться: у них перебиты хребты. Стонут и люди, со всех сторон полутемного поля доносится стон.

Я опускаюсь на землю, сознание проясняется. Нас перебили в овражке. Один ли я уцелел? Что теперь делать, может, вернуться? Но все темнее над полем, пожалуй, и не найду. Я очень слаб, кровь течет по щеке, перед глазами все как в муаре.

Ложусь, примостив голову на жерло опрокинутой пушки. Вокруг меня в разных позах солдаты, некоторые еще живы. Быть может, это батарея Раевского? Видны остатки бруствера, за ним сумрачно белеет колокольня бородинской церкви.

Внезапно вижу цветок. Между убитыми, рядом с поваленным лафетом, через спицы разбитого колеса, он тянет свои желтые лепестки. Неужто тот самый, который оберегал артиллерист Фролов? Не затоптан сапогами, копытами, не срезан осколком, не опален огнем.

Гляжу на цветок, пытаюсь уловить его запах. Четыре лепестка, между ними звездочкой еще четыре поменьше. Лютик не лютик… Как же ты уцелел, цветочек?

Рядом с моей головой, чуть не касаясь щеки, плечо солдата. Желтый перепачканный погон. Слева еще солдат, у этого погоны темно-зеленые с красным кантом. Пехотинцы. Да, видно, я попал на батарею Раевского. Этот холм как магнитный полюс. С него началось мое путешествие в Бородино, сюда я вернулся безотчетно в конце сражения. Батарею Раевского защищала пехота. Сколько их полегло здесь, орловцев, ладожцев, полтавцев, нижегородцев, уфимцев, томичей…

Солдаты двенадцатого года! Я видел, как в ночь перед боем вы надевали чистые рубахи. Я видел, как утром вы умирали. Я слышал ваши ласковые, неуклюжие шутки. Даже перед смертью вы шутили. Я видел, как вы страдали от ран и воспоминание о доме внезапным теплом пробегало в широко открытых глазах.

…Мне чудится, идет через поле босоногая Дашка, девчонка из деревни Листовых. Она идет, спрашивает убитых:

– Тятьку моего не видали?

– Какой из себя?

– Большого росту и добрый. Меня за волосья совсем не дерет.

– Большой, говоришь? – Павшие размышляют. – Это, поди, гренадер. Слышь, Ахванасий, глянь, нету там гренадера?

– Под лошадью рази? – бормочет Афанасий. – Да рази сыщешь. Тот совсем разорватый. Ядром, значит, в пояс.

– Нету, миленькая, – отвечают из груды. – Ежели гренадер, это на флешах. Вниз по холму ступай. А то и вовсе живой твой папанька, тогда по войску ищи.

Дашка идет. Кто-то вздыхает:

– Славна какая девчушка. Конфекту бы ей.

– Ишь ты, конфекту. Много видал ты в жизни конфектов?

– То и толкую, голова. Ей конфекту, не мне. Уж больно живая девчушка. Слышь, звенит, будто колокольцем.

– Тятьку моего не видали? – слышится Дашкин голос.

– Я ведь чего размышляю, – вступает кто-то, – выйдет нам после энтого боя воля? Сражались ведь как-никак. Кровь за Расею проливали.

В ответ усмехнулись:

– Ишь размечтался, воля! Каким же макаром выйдет тебе эта воля? Ее надо клещами тянуть. Ишь размечтался, воля!

– Да рази я о себе? – бормочет тот. – Я-то убитый. Я об живых беспокоюсь.

– Живые сами сообразят.

– Тятьку моего не видали? – слышится Дашкин голос.

Дашка, Дашка, маленькая девчушка. Может, убит твой тятька, может, живой. Может, лежит со смертельной раной и думает о тебе, о мамке, о своей деревне. Сколько отцов не вернется с поля Бородина, сколько сироток побредет по миру! Сними с головы платочек, Дашка, проведи концом по земле, спой тихую песенку:

Где ты, Багратион? С глазами, устремленными в низкий потолок, ты лежишь сейчас в душной избе, слушая утихающий гул сражения. Кровавая повязка на ноге, на голове мокрое полотенце. «Как там?» – спрашиваешь ты ежеминутно. «Стоим, ваше сиятельство». В полубреду, умирающий, ты бормочешь: «Резервы надобно поберечь, резервы… Шатилову передай, чтоб не медлил… Передай Шатилову…»

Где ты, Барклай? Не отрываясь, до головной боли, ты смотришь на карту. «Командиров полков ко мне. Потери, считайте тотчас потери… Милорадовичу занять высотку двумя батальонами, подготовить позицию». А в голове неотрывно мысль: «Как же я уцелел? Как не взяла меня пуля? Все адъютанты выбиты, а я живой. Надо бы завтра поосторожней. С Багратионом худо. Что же завтра, что завтра?..»

Где ты, Кутузов? Старческим мелким шагом бегаешь по избе. Диктуешь писарю: «…из всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас ослабел…» Что, ужин? Унеси, братец, ужинать после боя станем. «…Сегодняшнюю ночь устроить все войско в порядок, снабдить артиллерию новыми зарядами и завтра возобновить сражение…» Думаешь, думаешь, думаешь… Стоять или отойти, дать бой на новых позициях? Кажется, Бонапарт не пускал еще гвардию. А что у нас? Потери большие. Будет ли подкрепление от Ростопчина?..

Подкрепления не будет. Мечется по Москве Ростопчин, зовет мужиков вооружаться топорами и вилами. Он не верит, что устоит Кутузов, он верит только в себя: «Своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, кликну клич дня за два…» И он действительно кликнет этот клич, толпа соберется, но не видать ей Ростопчина. «Сумасшедший Федька» в это время будет театрально жечь свою усадьбу, негодовать на Кутузова и придумывать новые планы спасения отечества…

Странное место – батарея Раевского. Занята французами, а пуста. Только мертвые да разбитые пушки охраняют ее. Денис Давыдов! Не ты ли давным-давно бегал здесь босоногий с бородинскими мальчишками наперегонки? Не ты ли потом написал слова: «Эти поля, это село мне были более нежели другим знакомы! Там я провел беспечные лета детства моего и ощутил первые порывы к любви и славе! Но в каком виде я нашел колыбель моей юности! Дом отеческой одевался дымом биваков, и войско толпилось на родимых холмах и долинах; там, на пригорке, где я некогда резвился, закладывали редут Раевского…»

Видел бы ты этот пригорок сегодня, Денис Давыдов! Где ты сейчас? Далеко ли успел отъехать со своими гусарами? Быть может, ты слышал грохот боя, быть может, порывался вернуться. Воспоминание об этом дне всю жизнь будет мучить тебя:

Сначала я не мог ничего понять. Я только механически пытался выбраться из груды наваленных тел. Еще теплый бок мертвой лошади, твердая кираса, чья-то рука, накатившееся ядро. Я разгребал все это, стараясь выпутаться, и каждое движение отзывалось болью. Особенно болела голова.

Солнце закатилось, оставив темно-багровую полосу. То и дело обхожу груды убитых. Много раненых лошадей. Они стонут, не в силах подняться: у них перебиты хребты. Стонут и люди, со всех сторон полутемного поля доносится стон.

Я опускаюсь на землю, сознание проясняется. Нас перебили в овражке. Один ли я уцелел? Что теперь делать, может, вернуться? Но все темнее над полем, пожалуй, и не найду. Я очень слаб, кровь течет по щеке, перед глазами все как в муаре.

Ложусь, примостив голову на жерло опрокинутой пушки. Вокруг меня в разных позах солдаты, некоторые еще живы. Быть может, это батарея Раевского? Видны остатки бруствера, за ним сумрачно белеет колокольня бородинской церкви.

Внезапно вижу цветок. Между убитыми, рядом с поваленным лафетом, через спицы разбитого колеса, он тянет свои желтые лепестки. Неужто тот самый, который оберегал артиллерист Фролов? Не затоптан сапогами, копытами, не срезан осколком, не опален огнем.

Гляжу на цветок, пытаюсь уловить его запах. Четыре лепестка, между ними звездочкой еще четыре поменьше. Лютик не лютик… Как же ты уцелел, цветочек?

Рядом с моей головой, чуть не касаясь щеки, плечо солдата. Желтый перепачканный погон. Слева еще солдат, у этого погоны темно-зеленые с красным кантом. Пехотинцы. Да, видно, я попал на батарею Раевского. Этот холм как магнитный полюс. С него началось мое путешествие в Бородино, сюда я вернулся безотчетно в конце сражения. Батарею Раевского защищала пехота. Сколько их полегло здесь, орловцев, ладожцев, полтавцев, нижегородцев, уфимцев, томичей…

Солдаты двенадцатого года! Я видел, как в ночь перед боем вы надевали чистые рубахи. Я видел, как утром вы умирали. Я слышал ваши ласковые, неуклюжие шутки. Даже перед смертью вы шутили. Я видел, как вы страдали от ран и воспоминание о доме внезапным теплом пробегало в широко открытых глазах.

…Мне чудится, идет через поле босоногая Дашка, девчонка из деревни Листовых. Она идет, спрашивает убитых:

– Тятьку моего не видали?

– Какой из себя?

– Большого росту и добрый. Меня за волосья совсем не дерет.

– Большой, говоришь? – Павшие размышляют. – Это, поди, гренадер. Слышь, Ахванасий, глянь, нету там гренадера?

– Под лошадью рази? – бормочет Афанасий. – Да рази сыщешь. Тот совсем разорватый. Ядром, значит, в пояс.

– Нету, миленькая, – отвечают из груды. – Ежели гренадер, это на флешах. Вниз по холму ступай. А то и вовсе живой твой папанька, тогда по войску ищи.

Дашка идет. Кто-то вздыхает:

– Славна какая девчушка. Конфекту бы ей.

– Ишь ты, конфекту. Много видал ты в жизни конфектов?

– То и толкую, голова. Ей конфекту, не мне. Уж больно живая девчушка. Слышь, звенит, будто колокольцем.

– Тятьку моего не видали? – слышится Дашкин голос.

– Я ведь чего размышляю, – вступает кто-то, – выйдет нам после энтого боя воля? Сражались ведь как-никак. Кровь за Расею проливали.

В ответ усмехнулись:

– Ишь размечтался, воля! Каким же макаром выйдет тебе эта воля? Ее надо клещами тянуть. Ишь размечтался, воля!

– Да рази я о себе? – бормочет тот. – Я-то убитый. Я об живых беспокоюсь.

– Живые сами сообразят.

– Тятьку моего не видали? – слышится Дашкин голос.

Дашка, Дашка, маленькая девчушка. Может, убит твой тятька, может, живой. Может, лежит со смертельной раной и думает о тебе, о мамке, о своей деревне. Сколько отцов не вернется с поля Бородина, сколько сироток побредет по миру! Сними с головы платочек, Дашка, проведи концом по земле, спой тихую песенку:

И все поле мужским приглушенным хором подхватит:

Сколько цветиков на воле,

столько мертвых в чистом поле.

Спите, спите, не тужите,

будет вам иная доля.

Все реже бухают пушки. Темнота скоро накроет истерзанное, стонущее поле. Каждый метр его изрыт ядрами, бомбами, картечью, затоптан копытами, сапогами, полит кровью. Как были нарядны утром полки, как красиво гарцевали генералы!

Спите, спите, не тужите,

будет вам иная доля…

Где ты, Багратион? С глазами, устремленными в низкий потолок, ты лежишь сейчас в душной избе, слушая утихающий гул сражения. Кровавая повязка на ноге, на голове мокрое полотенце. «Как там?» – спрашиваешь ты ежеминутно. «Стоим, ваше сиятельство». В полубреду, умирающий, ты бормочешь: «Резервы надобно поберечь, резервы… Шатилову передай, чтоб не медлил… Передай Шатилову…»

Где ты, Барклай? Не отрываясь, до головной боли, ты смотришь на карту. «Командиров полков ко мне. Потери, считайте тотчас потери… Милорадовичу занять высотку двумя батальонами, подготовить позицию». А в голове неотрывно мысль: «Как же я уцелел? Как не взяла меня пуля? Все адъютанты выбиты, а я живой. Надо бы завтра поосторожней. С Багратионом худо. Что же завтра, что завтра?..»

Где ты, Кутузов? Старческим мелким шагом бегаешь по избе. Диктуешь писарю: «…из всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас ослабел…» Что, ужин? Унеси, братец, ужинать после боя станем. «…Сегодняшнюю ночь устроить все войско в порядок, снабдить артиллерию новыми зарядами и завтра возобновить сражение…» Думаешь, думаешь, думаешь… Стоять или отойти, дать бой на новых позициях? Кажется, Бонапарт не пускал еще гвардию. А что у нас? Потери большие. Будет ли подкрепление от Ростопчина?..

Подкрепления не будет. Мечется по Москве Ростопчин, зовет мужиков вооружаться топорами и вилами. Он не верит, что устоит Кутузов, он верит только в себя: «Своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, кликну клич дня за два…» И он действительно кликнет этот клич, толпа соберется, но не видать ей Ростопчина. «Сумасшедший Федька» в это время будет театрально жечь свою усадьбу, негодовать на Кутузова и придумывать новые планы спасения отечества…

Странное место – батарея Раевского. Занята французами, а пуста. Только мертвые да разбитые пушки охраняют ее. Денис Давыдов! Не ты ли давным-давно бегал здесь босоногий с бородинскими мальчишками наперегонки? Не ты ли потом написал слова: «Эти поля, это село мне были более нежели другим знакомы! Там я провел беспечные лета детства моего и ощутил первые порывы к любви и славе! Но в каком виде я нашел колыбель моей юности! Дом отеческой одевался дымом биваков, и войско толпилось на родимых холмах и долинах; там, на пригорке, где я некогда резвился, закладывали редут Раевского…»

Видел бы ты этот пригорок сегодня, Денис Давыдов! Где ты сейчас? Далеко ли успел отъехать со своими гусарами? Быть может, ты слышал грохот боя, быть может, порывался вернуться. Воспоминание об этом дне всю жизнь будет мучить тебя: