– Как же они представляли себе это?

– По-разному. Толком ничего не скажу. Леппих, например, думал о «мираже» времени, наподобие миража, который бывает в пустыне. Знаю только, что для опыта он подыскивал такую же «горячую» точку времени в смысле историческом, как пустыня в климатическом.

– Интересно. Только неопределенно как-то…

– Мечтатели, – сказал Листов. – И он и наш друг мечтатели. Но вы можете представить, какой поддержкой для них могла стать встреча с человеком, прожившим несколько сотен лет, то есть каким-то образом одолевшим время. Ведь это первое доказательство, что загадка времени разрешима.

– И потому вы рассказали Леппиху, что видели такого человека?

– Да. Он был вне себя от восторга.

– И сразу поверил?

– Сразу. Я все рассказал о вас. Я, повторяю, сам был тогда увлечен и тоже было начал рассуждать о веках. Но потом вернулся в Москву, и наваждение слетело. Вместо заоблачных чудес я увидал, что жизнь наша российская далеко не чудо. И, может, ее устройством следует заняться в первую очередь…

– А вы знали, что Леппих сейчас в Москве?

– Да, слышал. Один мой знакомый ездил в Воронцово по пригласительному билету.

– Но ведь для других он, кажется, доктор Шмидт? Как же вы его распознали?

– Это для меня не секрет. В альпийской гостинице он тоже записался под именем доктора Шмидта, а представился Леппихом. Но, кроме того, воздушный шар. Много ли в Европе людей, которые берутся за такую постройку? А для опытов со временем у Леппиха воздушный шар имеет какое-то большое значение. Он много об этом говорил.

– Я слышал, Ростопчин надеется поднять шар к сражению? С него будут бросать бомбы.

Листов пожал плечами:

– Сражения не этим выигрываются.

– Чем же?

– Мне трудно сказать. Я видел их уже несколько… Не опоздать бы. Утром чуть свет едем.

Я показал Листову записку Леппиха.

– Ну что ж, – сказал он. – Подождем. Заодно увижу старого знакомого. Остается уповать, что завтра боя не будет. В любом случае не поспели бы. Сражения начинаются утром.

Я не стал расспрашивать, сумел ли он разузнать о своей невесте. По всему видно, что Листов глубоко затаил свои чувства и нет смысла их тревожить. Мне только казалось странным, что этот спокойный, рассудочный офицер мог кого-то тайно и сильно любить, стреляться на дуэли…

Он подошел к окну, распахнул створки. Пахнуло свежим холодом ночи. Снова звезда упала, перечеркнув темный проем окна.

– Москва, горбатая старушка, – проговорил Листов. – Доведется ли еще свидеться…

7

8

– По-разному. Толком ничего не скажу. Леппих, например, думал о «мираже» времени, наподобие миража, который бывает в пустыне. Знаю только, что для опыта он подыскивал такую же «горячую» точку времени в смысле историческом, как пустыня в климатическом.

– Интересно. Только неопределенно как-то…

– Мечтатели, – сказал Листов. – И он и наш друг мечтатели. Но вы можете представить, какой поддержкой для них могла стать встреча с человеком, прожившим несколько сотен лет, то есть каким-то образом одолевшим время. Ведь это первое доказательство, что загадка времени разрешима.

– И потому вы рассказали Леппиху, что видели такого человека?

– Да. Он был вне себя от восторга.

– И сразу поверил?

– Сразу. Я все рассказал о вас. Я, повторяю, сам был тогда увлечен и тоже было начал рассуждать о веках. Но потом вернулся в Москву, и наваждение слетело. Вместо заоблачных чудес я увидал, что жизнь наша российская далеко не чудо. И, может, ее устройством следует заняться в первую очередь…

– А вы знали, что Леппих сейчас в Москве?

– Да, слышал. Один мой знакомый ездил в Воронцово по пригласительному билету.

– Но ведь для других он, кажется, доктор Шмидт? Как же вы его распознали?

– Это для меня не секрет. В альпийской гостинице он тоже записался под именем доктора Шмидта, а представился Леппихом. Но, кроме того, воздушный шар. Много ли в Европе людей, которые берутся за такую постройку? А для опытов со временем у Леппиха воздушный шар имеет какое-то большое значение. Он много об этом говорил.

– Я слышал, Ростопчин надеется поднять шар к сражению? С него будут бросать бомбы.

Листов пожал плечами:

– Сражения не этим выигрываются.

– Чем же?

– Мне трудно сказать. Я видел их уже несколько… Не опоздать бы. Утром чуть свет едем.

Я показал Листову записку Леппиха.

– Ну что ж, – сказал он. – Подождем. Заодно увижу старого знакомого. Остается уповать, что завтра боя не будет. В любом случае не поспели бы. Сражения начинаются утром.

Я не стал расспрашивать, сумел ли он разузнать о своей невесте. По всему видно, что Листов глубоко затаил свои чувства и нет смысла их тревожить. Мне только казалось странным, что этот спокойный, рассудочный офицер мог кого-то тайно и сильно любить, стреляться на дуэли…

Он подошел к окну, распахнул створки. Пахнуло свежим холодом ночи. Снова звезда упала, перечеркнув темный проем окна.

– Москва, горбатая старушка, – проговорил Листов. – Доведется ли еще свидеться…

7

Утром мы напрасно ждали Леппиха у Красных ворот Зачатьевского монастыря. Я обошел стены кругом, постоял у других ворот, но его не было.

Когда собрались уезжать, подкатила телега, и человек в серой поддевке, спросив, кто я, передал записку из Воронцова.

«Сегодня на полдень назначен подъем шара, – писал по-английски Лепихин. – Я думал, что завтра, но меня торопят в связи с предстоящим сражением. Поэтому не смог приехать. У меня есть точные сведения, что наша армия нашла крепкую позицию под Можайском. Скорее всего, завтра-послезавтра решительное сражение. Я обязан там быть в связи с моим шаром, а также опытом, к которому готовился всю жизнь. Я хотел, чтобы вы помогли мне советом, но ваши планы мне неизвестны, и я как будто бы теряю вас из виду. Однако почти уверен, что вы едете в армию, стало быть, разыщу вас там. Что касается девушки, которую вы искали, то пока ничего не могу сообщить, тем более в записке. Надеюсь на встречу. Ваш Ф. Л.»

Переулками мы выехали к Арбату. На этот раз Листов предложил добираться в армию новой дорогой. Нам предстояло миновать Дорогомиловскую заставу.

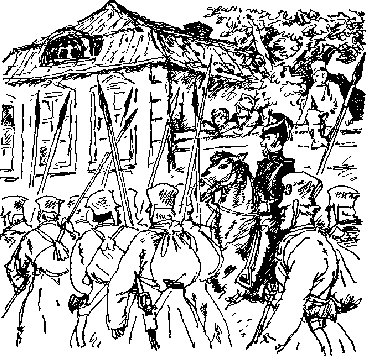

По узкому низкому Арбату серой беспорядочной колонной шло ополчение. Иногда колонну распирало в простую толпу, и тогда она протискивалась между заборами особняков, весело и лихорадочно переругиваясь.

По узкому низкому Арбату серой беспорядочной колонной шло ополчение. Иногда колонну распирало в простую толпу, и тогда она протискивалась между заборами особняков, весело и лихорадочно переругиваясь.

– Да чтоб вас чегт взял! – кричал пожилой офицер на невзрачной лошаденке.

– Бгатцы, я вас пгосил, чтобы в ногу! Да ты как пику дегжишь, пгоклятый!

В заторе его лошадь повернуло поперек движения, он выбрался к забору и снова кричал, поправляя кивер:

– Левой, сукины дети, левой!

Ополченцы, в серых, коробом сидевших зипунах, с блестящими крестами на шапках, шли через Москву. Последние полки. Вряд ли они успеют к сражению. Они не умеют держать оружие, нестройный ворох пик прыгает над Арбатом, ружей почти нет.

– Это тебе не ухват, газзява! – кричит офицер.

У забора, где посвободней, стоят зрители – мальчишки, женщины, старики.

– Слава те господи, – кто-то мелко крестится. – Вся Россия стронулась, слава те господи.

– Ваня, Ваня, – кричит женщина, – лепешки забыл, Ваня!

– Какие те, хрен, лепешки, – возражают из колонны, – поди, сам станет лепешкой.

– Ваня, Ваня!

– Неправильно говоришь, мил человек. Давай, бабочка, передам твоему Ванятке. Как его фамилие? Впереди он али сзади?

– Прощевайте, миряне! – картинно и весело говорит какой-то парень. – Живыми, стало быть, не вернемся!

– Глянь, ворона на кресте! – кричит кто-то истошно.

Все задирают головы и смотрят на ближайший собор.

– Плохая это примета, братцы.

– Чего плохая? Нету сейчас приметов!

– Гляди, снялась!

– Туда полетела, косточки наши глодать. Большая будет стражения!

Мы подождали, пока пройдет ополчение. Рассеялись клубы пыли. Мы выехали на Арбат перед всадником, за которым катила коляска и кучер сердито кричал:

Мы подождали, пока пройдет ополчение. Рассеялись клубы пыли. Мы выехали на Арбат перед всадником, за которым катила коляска и кучер сердито кричал:

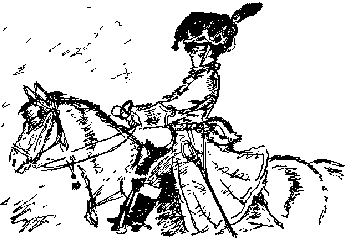

– Все одно не доедете! Все кости уломаете! Садитесь в екипаж, Петр Андреич!

Всадник остановился и стал протирать глаза. На лошади он держался неуклюже, синий чекмень с голубыми обшлагами был ему явно велик. Не то кивер, не то мохнатая шапка с черным султаном нахлобучена по самые уши. Из-под нее совсем уж смешно и растерянно поблескивали очки в золотой оправе.

Всадник остановился и стал протирать глаза. На лошади он держался неуклюже, синий чекмень с голубыми обшлагами был ему явно велик. Не то кивер, не то мохнатая шапка с черным султаном нахлобучена по самые уши. Из-под нее совсем уж смешно и растерянно поблескивали очки в золотой оправе.

– Что за чучело? – пробормотал Листов и вдруг осекся: – Вяземский!

Лицо всадника озарилось ясной улыбкой:

– Паша! Ты здесь? Я думал, в армии!

– Еду сейчас. А ты куда? На карнавал собрался?

– На карнавал смерти! – смеялся Вяземский. – Я тоже, моншер, в армию. Ей-богу, Поль, не могу понять, куда меня, смирную букашку, несет?

– Что за маскарад? – Листов разглядывал мундир.

– Да это Мамоновского полка. Ты что, не знал? Мамонов свой полк нарядил, а командиром князь Четвертинский. Я адъютантом к Милорадовичу назначен.

– Петр Андреич, пожалуйте в коляску, – опять начал кучер за нашей спиной.

– Да замолчи ты, вот ей-богу! Поль, я так рад, что тебя повстречал. Вместе поедем. Смотри, домашние за мной целую коляску с дядькой увязали. Мне, право, стыдно так по Москве ехать.

– С чего это? – удивился Листов. – Я тоже, как видишь, в коляске. Знакомься: поручик Берестов.

– Где-то я вас видел, – сказал Вяземский.

– На лошади ты, Петя, никак не доедешь, – сказал Листов. – Не фанфаронь понапрасну. Ты и в седле-то сидеть не умеешь.

– Не умею! – сказал Вяземский. – И стрелять тоже!

– Так что слезай и садись с нами. Лошадь пойдет за тарантасом. А в дороге поменяем экипажи. С подставами, пожалуй, сейчас трудно.

– А у меня готовы подставы, – сказал Вяземский.

Он спешился и втиснулся между нами. Пахнуло духами, свежестью новой одежды, радостной ясностью лица и добродушием.

– Да что у тебя за кивер? – сказал Листов. – Тебя за француза примут.

– Правда? Меня одна графиня и без того почитает французом. Веришь ли? – Вяземский вдруг начал хохотать. – Ар-маном зовет! Ну скажи, Пашенька, какой я Арман с таким свиным рылом.

Листов смотрел на него с улыбкой.

Нелепой одеждой, очками, округлостью лица, всей этой поездкой в Бородино Вяземский сразу напомнил мне Пьера из «Войны и мира». Только Вяземский легче, изящней. В его веселой, слегка дурашливой манере держаться сквозило умное и цепкое внимание, а уголки губ показывали, что ко всему он относится с иронией.

– Второй двенадцатый год, – сказал Листов. – Петя, как думаешь, чем для нас кончится?

– Думаю, тем же, – ответил Вяземский.

Они заговорили об изгнании поляков, о пожаре Москвы.

– Ты что про Кутузова думаешь? – спросил Вяземский.

– Армия верит, – ответил Листов. – Знаешь, что Суворов про старика говорил? «Я Кутузову не кланяюсь. Он один раз поклонится, а сто раз обманет».

– Думаешь, и Бонапарта проведет?

– Посмотрим. Мне все кажется, у старика свое на уме. По войскам разъезжает с таким лицом, будто что-то знает. Одним глазом смотрит, вполуха слушает. Всем видом показывает: говорите, мол, делайте, а я один понимаю, что будет.

– Да, – хмыкнул Вяземский. – Это еще не порука. Мне Барклая жалко.

– Вон, может, в них порука? – Листов кивнул на пылившее впереди ополчение.

– А что им Барклай? Иноземец. Когда Россию за сердце взяли, разве может отвечать иноземец?

– Да какой он иноземец! – воскликнул Вяземский. – Он с рядового в русской армии начал. Любой графский сынок еще пороху не нюхал, а уж капитан, а то и полковник, а он с рядового! У него отец бедный поручик. А кто армию спас?

– Да это все правда, – сказал Листов. – Только другого выхода нет. Я сам слыхал, как Барклая изменником называли. В нем видели всю беду.

– Так-то всегда. – Вяземский завертелся на месте. – Сначала приглашаем со стороны, а потом в морду да в морду!

– Ты, Петя, смотрю, совсем изящный язык позабыл. Русская речь полилась изначальная.

– Привык, – сказал Вяземский. – Я штрафу уже на двести рублей отдал за французский. Теперь все мы до выверта русские. Но погоди, отобьем французов, снова на Европу глазеть станем.

У Москвы-реки мы обогнали ополченцев и по деревянному настилу въехали на Дорогомиловский мост. Берег здесь круто обрывался к реке, толпа любопытных стояла у деревянных перил и смотрела сверху на движение по мосту. Паромный мост лежал плоско, прижавшись к воде. Зыбко подрагивали от колес доски.

– В Воронцове аэростат поднимают сегодня, – сказал Листов.

– Слыхали. – Вяземский вытащил из кармана розовый листок и помахал: – Ловко он забавляется, ничего не скажешь.

Я прочитал:

«Здесь мне было поручено от государя сделать большой шар, на котором пятьдесят человек полетят, куда захотят, по ветру и против ветра, а что от него будет, узнаете и порадуетесь… Я вам заявляю, чтобы вы, увидев его, не подумали, что это от злодея, а сделан он к его вреду и погибели…»

Это была та самая афишка, о которой я сказал в разговоре с Ростопчиным. Содержание некоторых, а в особенности этой, я хорошо знал. Такие афишки Ростопчин печатал небольшим тиражом и развешивал по Москве. С их помощью он пытался укрепить свое влияние среди населения. Писал их собственноручно, сам выдумал для них героя, простака и рубаху-парня Корнюшку Чихирина, который ловко бьет французов и не боится никаких бед. Об афишках судили по-разному. Одних раздражал залихватский псевдонародный тон, другие считали, что они служат на пользу.

– У меня есть дворовый Корней, он читать умеет, – сказал Вяземский. – Я с ним почти в дружбу вошел, говорим запросто. Так он про эти афишки сказал: «Много у вас, господ, крику. Чуть что, горло надрывать. А разве такое сейчас время, чтобы кричать? Теперь поразмыслить надо, да чтоб с умом Россию спасать».

– Это не только про Ростопчина, это про всех нас, – сказал Листов. – Ты посмотри, Петя, сколько грому, сколько красивых жестов. Все форму надели. А пойди на бульвар, смех один – новоиспеченные офицеры кивера, что котелки, все норовят приподнять.

– В меня метишь! – воскликнул Вяземский.

– Да хоть и в тебя. Ты, Петя, знаю, сердиться не будешь, скажи мне толком: зачем в армию едешь? Адъютантом к Милорадовичу! Да чем ты ему поможешь в сражении? Только мешаться будешь, к тебе офицера специально приставят, поскольку ты важная птица да чтоб под ядра не лез. Так вот скажи: куда же вы все, танцоры-гуляки, хорошие приятели, Мамоновы, Салтыковы, Щербатовы, куда же вы скопом ринулись? За славой, что ли? Или так, просто покрасоваться?

– Ну, брат, ты хватил! – Лицо Вяземского похолодело. – Это я тебе укоризну сделаю! Зачем я еду? Ты прав, я и стрелять не умею, ты прав. Но вот, ей-богу, все равно еду! А ты хотел, чтобы я в свое имение подальше сбежал, чтобы водку пил да зайцев гонял, пока ты будешь один воевать? Нет, брат! Вон ополченцы, чем лучше меня? Ружья в руках никогда не держали. Хватил, брат, хватил! Сейчас не одни военные, сейчас вся Россия в поход собралась!

– Ну, ну… Может, и прав, – примирительно сказал Листов. – Хотя это опять же крик. Правильно твой Корней говорил, много у нас шума, а мало дела.

– Ах, Паша, чего ты такой критик сделался? Наверное, давно не влюблялся, вот и хочется все ругать.

– Ну, это как знать, – сказал Листов.

Я посматривал на Вяземского. Он станет другом Пушкина, но пока они еще не знакомы. Пушкину всего тринадцать лет, и он только поступил в Лицей. Я попытался представить, как по тенистому саду в далеком Красном Селе бродит сейчас задумчивый хрупкий подросток. Попытался, но не сумел. Пушкин все еще был для меня в другой эпохе.

Мы проехали Дорогомиловскую заставу и круто взяли вверх у Поклонной горы. Позади налегке ехал дядька Вяземского, за тарантасом бежала привязанная лошадь.

– Стой! – сказал Вяземский. – Давай на Москву взглянем, может, уже не придется.

Мы поднялись на Поклонную гору. День стоял серый, но светлый, с высоким перламутровым небом. Москва в синевато-зеленом налете садов простиралась под нами. Рассыпное золото соборов казалось нежно-салатовым, оно не блистало, а матово круглилось. Вся Москва представилась большим таинственным садом с молодильными яблоками соборных глав.

Пожар. Я думал о нем. Мысленно я представил пылающую Москву, огненное море, черные винты дымов, снопы искр. Я так четко увидел все это внутренним взором, что казалось, вот-вот Москва вспыхнет, покажет мне огненную картину недалекого дня, точно так же, как в доме на Пречистенке я видел судьбы офицеров. Но нет, спокойная, даже кроткая, в легкой дымке осеннего дня, она лежала все тем же садом, не поддаваясь на вызов будущего, и в этот миг я почувствовал, что ее мягкий, почти женский облик не подвластен пожарам.

Прощай, город!

Когда собрались уезжать, подкатила телега, и человек в серой поддевке, спросив, кто я, передал записку из Воронцова.

«Сегодня на полдень назначен подъем шара, – писал по-английски Лепихин. – Я думал, что завтра, но меня торопят в связи с предстоящим сражением. Поэтому не смог приехать. У меня есть точные сведения, что наша армия нашла крепкую позицию под Можайском. Скорее всего, завтра-послезавтра решительное сражение. Я обязан там быть в связи с моим шаром, а также опытом, к которому готовился всю жизнь. Я хотел, чтобы вы помогли мне советом, но ваши планы мне неизвестны, и я как будто бы теряю вас из виду. Однако почти уверен, что вы едете в армию, стало быть, разыщу вас там. Что касается девушки, которую вы искали, то пока ничего не могу сообщить, тем более в записке. Надеюсь на встречу. Ваш Ф. Л.»

Переулками мы выехали к Арбату. На этот раз Листов предложил добираться в армию новой дорогой. Нам предстояло миновать Дорогомиловскую заставу.

– Да чтоб вас чегт взял! – кричал пожилой офицер на невзрачной лошаденке.

– Бгатцы, я вас пгосил, чтобы в ногу! Да ты как пику дегжишь, пгоклятый!

В заторе его лошадь повернуло поперек движения, он выбрался к забору и снова кричал, поправляя кивер:

– Левой, сукины дети, левой!

Ополченцы, в серых, коробом сидевших зипунах, с блестящими крестами на шапках, шли через Москву. Последние полки. Вряд ли они успеют к сражению. Они не умеют держать оружие, нестройный ворох пик прыгает над Арбатом, ружей почти нет.

– Это тебе не ухват, газзява! – кричит офицер.

У забора, где посвободней, стоят зрители – мальчишки, женщины, старики.

– Слава те господи, – кто-то мелко крестится. – Вся Россия стронулась, слава те господи.

– Ваня, Ваня, – кричит женщина, – лепешки забыл, Ваня!

– Какие те, хрен, лепешки, – возражают из колонны, – поди, сам станет лепешкой.

– Ваня, Ваня!

– Неправильно говоришь, мил человек. Давай, бабочка, передам твоему Ванятке. Как его фамилие? Впереди он али сзади?

– Прощевайте, миряне! – картинно и весело говорит какой-то парень. – Живыми, стало быть, не вернемся!

– Глянь, ворона на кресте! – кричит кто-то истошно.

Все задирают головы и смотрят на ближайший собор.

– Плохая это примета, братцы.

– Чего плохая? Нету сейчас приметов!

– Гляди, снялась!

– Туда полетела, косточки наши глодать. Большая будет стражения!

запел вдруг кто-то отчаянным высоким голосом.

– Куманечек, побывай у меня,

Душа-радость, побывай у меня! —

– Эх! – снова сказали из провожающих. – Вся Россия стронулась. Ну, будут дела, ежели стронулась, – и опять мелко закрестились.

Побывай-бывай-бывай у меня,

Душа-радость, побывай у меня!

– Все одно не доедете! Все кости уломаете! Садитесь в екипаж, Петр Андреич!

– Что за чучело? – пробормотал Листов и вдруг осекся: – Вяземский!

Лицо всадника озарилось ясной улыбкой:

– Паша! Ты здесь? Я думал, в армии!

– Еду сейчас. А ты куда? На карнавал собрался?

– На карнавал смерти! – смеялся Вяземский. – Я тоже, моншер, в армию. Ей-богу, Поль, не могу понять, куда меня, смирную букашку, несет?

– Что за маскарад? – Листов разглядывал мундир.

– Да это Мамоновского полка. Ты что, не знал? Мамонов свой полк нарядил, а командиром князь Четвертинский. Я адъютантом к Милорадовичу назначен.

– Петр Андреич, пожалуйте в коляску, – опять начал кучер за нашей спиной.

– Да замолчи ты, вот ей-богу! Поль, я так рад, что тебя повстречал. Вместе поедем. Смотри, домашние за мной целую коляску с дядькой увязали. Мне, право, стыдно так по Москве ехать.

– С чего это? – удивился Листов. – Я тоже, как видишь, в коляске. Знакомься: поручик Берестов.

– Где-то я вас видел, – сказал Вяземский.

– На лошади ты, Петя, никак не доедешь, – сказал Листов. – Не фанфаронь понапрасну. Ты и в седле-то сидеть не умеешь.

– Не умею! – сказал Вяземский. – И стрелять тоже!

– Так что слезай и садись с нами. Лошадь пойдет за тарантасом. А в дороге поменяем экипажи. С подставами, пожалуй, сейчас трудно.

– А у меня готовы подставы, – сказал Вяземский.

Он спешился и втиснулся между нами. Пахнуло духами, свежестью новой одежды, радостной ясностью лица и добродушием.

– Да что у тебя за кивер? – сказал Листов. – Тебя за француза примут.

– Правда? Меня одна графиня и без того почитает французом. Веришь ли? – Вяземский вдруг начал хохотать. – Ар-маном зовет! Ну скажи, Пашенька, какой я Арман с таким свиным рылом.

Листов смотрел на него с улыбкой.

Нелепой одеждой, очками, округлостью лица, всей этой поездкой в Бородино Вяземский сразу напомнил мне Пьера из «Войны и мира». Только Вяземский легче, изящней. В его веселой, слегка дурашливой манере держаться сквозило умное и цепкое внимание, а уголки губ показывали, что ко всему он относится с иронией.

– Второй двенадцатый год, – сказал Листов. – Петя, как думаешь, чем для нас кончится?

– Думаю, тем же, – ответил Вяземский.

Они заговорили об изгнании поляков, о пожаре Москвы.

– Ты что про Кутузова думаешь? – спросил Вяземский.

– Армия верит, – ответил Листов. – Знаешь, что Суворов про старика говорил? «Я Кутузову не кланяюсь. Он один раз поклонится, а сто раз обманет».

– Думаешь, и Бонапарта проведет?

– Посмотрим. Мне все кажется, у старика свое на уме. По войскам разъезжает с таким лицом, будто что-то знает. Одним глазом смотрит, вполуха слушает. Всем видом показывает: говорите, мол, делайте, а я один понимаю, что будет.

– Да, – хмыкнул Вяземский. – Это еще не порука. Мне Барклая жалко.

– Вон, может, в них порука? – Листов кивнул на пылившее впереди ополчение.

– А что им Барклай? Иноземец. Когда Россию за сердце взяли, разве может отвечать иноземец?

– Да какой он иноземец! – воскликнул Вяземский. – Он с рядового в русской армии начал. Любой графский сынок еще пороху не нюхал, а уж капитан, а то и полковник, а он с рядового! У него отец бедный поручик. А кто армию спас?

– Да это все правда, – сказал Листов. – Только другого выхода нет. Я сам слыхал, как Барклая изменником называли. В нем видели всю беду.

– Так-то всегда. – Вяземский завертелся на месте. – Сначала приглашаем со стороны, а потом в морду да в морду!

– Ты, Петя, смотрю, совсем изящный язык позабыл. Русская речь полилась изначальная.

– Привык, – сказал Вяземский. – Я штрафу уже на двести рублей отдал за французский. Теперь все мы до выверта русские. Но погоди, отобьем французов, снова на Европу глазеть станем.

У Москвы-реки мы обогнали ополченцев и по деревянному настилу въехали на Дорогомиловский мост. Берег здесь круто обрывался к реке, толпа любопытных стояла у деревянных перил и смотрела сверху на движение по мосту. Паромный мост лежал плоско, прижавшись к воде. Зыбко подрагивали от колес доски.

– В Воронцове аэростат поднимают сегодня, – сказал Листов.

– Слыхали. – Вяземский вытащил из кармана розовый листок и помахал: – Ловко он забавляется, ничего не скажешь.

Я прочитал:

«Здесь мне было поручено от государя сделать большой шар, на котором пятьдесят человек полетят, куда захотят, по ветру и против ветра, а что от него будет, узнаете и порадуетесь… Я вам заявляю, чтобы вы, увидев его, не подумали, что это от злодея, а сделан он к его вреду и погибели…»

Это была та самая афишка, о которой я сказал в разговоре с Ростопчиным. Содержание некоторых, а в особенности этой, я хорошо знал. Такие афишки Ростопчин печатал небольшим тиражом и развешивал по Москве. С их помощью он пытался укрепить свое влияние среди населения. Писал их собственноручно, сам выдумал для них героя, простака и рубаху-парня Корнюшку Чихирина, который ловко бьет французов и не боится никаких бед. Об афишках судили по-разному. Одних раздражал залихватский псевдонародный тон, другие считали, что они служат на пользу.

– У меня есть дворовый Корней, он читать умеет, – сказал Вяземский. – Я с ним почти в дружбу вошел, говорим запросто. Так он про эти афишки сказал: «Много у вас, господ, крику. Чуть что, горло надрывать. А разве такое сейчас время, чтобы кричать? Теперь поразмыслить надо, да чтоб с умом Россию спасать».

– Это не только про Ростопчина, это про всех нас, – сказал Листов. – Ты посмотри, Петя, сколько грому, сколько красивых жестов. Все форму надели. А пойди на бульвар, смех один – новоиспеченные офицеры кивера, что котелки, все норовят приподнять.

– В меня метишь! – воскликнул Вяземский.

– Да хоть и в тебя. Ты, Петя, знаю, сердиться не будешь, скажи мне толком: зачем в армию едешь? Адъютантом к Милорадовичу! Да чем ты ему поможешь в сражении? Только мешаться будешь, к тебе офицера специально приставят, поскольку ты важная птица да чтоб под ядра не лез. Так вот скажи: куда же вы все, танцоры-гуляки, хорошие приятели, Мамоновы, Салтыковы, Щербатовы, куда же вы скопом ринулись? За славой, что ли? Или так, просто покрасоваться?

– Ну, брат, ты хватил! – Лицо Вяземского похолодело. – Это я тебе укоризну сделаю! Зачем я еду? Ты прав, я и стрелять не умею, ты прав. Но вот, ей-богу, все равно еду! А ты хотел, чтобы я в свое имение подальше сбежал, чтобы водку пил да зайцев гонял, пока ты будешь один воевать? Нет, брат! Вон ополченцы, чем лучше меня? Ружья в руках никогда не держали. Хватил, брат, хватил! Сейчас не одни военные, сейчас вся Россия в поход собралась!

– Ну, ну… Может, и прав, – примирительно сказал Листов. – Хотя это опять же крик. Правильно твой Корней говорил, много у нас шума, а мало дела.

– Ах, Паша, чего ты такой критик сделался? Наверное, давно не влюблялся, вот и хочется все ругать.

– Ну, это как знать, – сказал Листов.

Я посматривал на Вяземского. Он станет другом Пушкина, но пока они еще не знакомы. Пушкину всего тринадцать лет, и он только поступил в Лицей. Я попытался представить, как по тенистому саду в далеком Красном Селе бродит сейчас задумчивый хрупкий подросток. Попытался, но не сумел. Пушкин все еще был для меня в другой эпохе.

Мы проехали Дорогомиловскую заставу и круто взяли вверх у Поклонной горы. Позади налегке ехал дядька Вяземского, за тарантасом бежала привязанная лошадь.

– Стой! – сказал Вяземский. – Давай на Москву взглянем, может, уже не придется.

Мы поднялись на Поклонную гору. День стоял серый, но светлый, с высоким перламутровым небом. Москва в синевато-зеленом налете садов простиралась под нами. Рассыпное золото соборов казалось нежно-салатовым, оно не блистало, а матово круглилось. Вся Москва представилась большим таинственным садом с молодильными яблоками соборных глав.

Пожар. Я думал о нем. Мысленно я представил пылающую Москву, огненное море, черные винты дымов, снопы искр. Я так четко увидел все это внутренним взором, что казалось, вот-вот Москва вспыхнет, покажет мне огненную картину недалекого дня, точно так же, как в доме на Пречистенке я видел судьбы офицеров. Но нет, спокойная, даже кроткая, в легкой дымке осеннего дня, она лежала все тем же садом, не поддаваясь на вызов будущего, и в этот миг я почувствовал, что ее мягкий, почти женский облик не подвластен пожарам.

Прощай, город!

8

В Перхушкове мы пересели в коляску Вяземского. Дальше на двух станциях были готовы подставы, и ехали мы быстро.

Новая Смоленская дорога уже была дорогой войны. По обочинам стояли сломанные телеги, валялись колеса. То и дело попадались следы костров, срубленные деревья. Дорога раздалась вширь, захватив луговую траву. Густой слой пыли, взме-шанной сапогами, колесами, копытами, придавал дороге мягкий пуховый профиль, под которым таились рытвины и ухабы.

Несколько раз мы обгоняли колонны войск, пушки, обозы и целые вереницы пустых телег для раненых. Иногда войска шли так густо, что дорога превращалась в сплошной пылевой туннель, белый, розоватый или смутно-желтый, в зависимости от освещения.

Солнце то прыгало за быстрые клочковатые облака, то выскакивало, то меркло в пыли.

Вяземский поклевал носом и заснул у меня на плече. Он мирно посапывал и терся щекой о мой доломан. Листов тоже надвинул фуражку и будто бы задремал.

Я закрыл глаза и представил три феерических дня. Три неполных дня в новом мире, а кажется, я прожил целую жизнь. Разобраться во всем я пока не в силах. Лепихин принимает меня за человека, одолевшего время, Ростопчин за подходящего исполнителя своих театральных планов, Листов просто за «оригинала»…

Наташа… Это и загадка и надежда одновременно. У той, на медальоне, волосы падают гладкой блестящей волной.

У моей это всегда беспорядочный, подхваченный и разбросанный ветром ворох разномастных прядей, от темно-пепельных до каштановых или выгоревших до соломенного блеска. У той, на медальоне, спокойный, слегка печальный взгляд. У моей всегда живой, настороженный, доверчивый, беспокойный или радостный. У обеих серо-голубые глаза, темные, с глубинным отливом моря в непогоду.

Уже от Кубинской мы стали явственно различать отдаленный рокочущий гул. Канонада. Как будто мягко перекатывал кто-то тяжелые шары по железному скату неба.

– Неужто опоздали? – сквозь зубы сказал Листов.

Я-то знал: это бой за Шевардинский редут. Я стал успокаивать Листова, говоря, что для главного боя канонада слаба. Он согласился.

Можайск был запружен войсками. Отсюда ясно различалась каждая пушка, но пальба догорала. Кто-то подтвердил, что это стычка на левом фланге и длится она с полудня, но главные силы еще не вступали.

Поздним вечером мы подъезжали к Бородино. Сначала увидели слабое озарение неба, потом развернутые мириады костров. Канонада уже затихла, но еще неровно потрескивал вдалеке ружейный огонь.

Скрип колес, топот копыт, густой говор полков стояли над Бородинским полем. В темноте шли батальоны, ехала конница, покрикивали ездовые. В неверном освещении костров все двигалось, мельтешило. Казалось, поле вздрагивает и колеблется, взбалтывая на себе массу войск.

От Горок мы повернули влево и стали искать Ахтырский гусарский полк, в котором служил Листов. Нам показывали в разные стороны. Наконец от одного костра окликнули:

– Листов, пропащая душа! Тебя Денис Васильич рыщет!

– Где он?

– Вон там, в балке.

– Что тут у вас за грохот? От самой Шелковны земля трясется.

– С левого фланга нас сбили. Горчаков, говорят, зубами держался, но теперь новую позицию нашли.

– Так где батальонный?

– Вон там. Правее, правее бери.

У остатков забора догорала куча хвороста. Кто-то, завернувшись в бурку, спал у огня. Листов вышел из коляски.

– Денис Васильевич!

– А? – Спавший вскочил, живо блеснули глаза. – Павел! Ты вернулся? Никишка! – тут же закричал простуженным голосом. – Заморозить меня хочешь, злодей? Сейчас неси дров, каналья! Да водки, ужинать будем!

– Чичас, – спокойно отозвались из темноты. – А водки не знаю. Где взять? Еще днем кончилась…

– Чтоб была! У полкового займи, замерз я чего-то!

– Денис Васильевич, здравствуй. – Листов сел у костра. – А это мои товарищи.

– Князь Петр! – вдруг закричал тот громко, хоть и хрипло. – Вот не думал, не гадал! Да ты на мумию похож, весь в пыли!

«Неужели Давыдов?» – подумал я, вглядываясь в слабо освещенное лицо с лихорадочно блестящими глазами.

Мы с наслаждением повалились на холодную траву. После трудной дороги я чувствовал себя разбитым, пыль скрипела на зубах.

В костер подкинули хвороста. Он пригас, а потом вспыхнул, резко обнажив темноту. Давыдов! Конечно. Широкое небольшое лицо, припеченное снизу бликами пламени, лихие усы, растрепанная шапка волос, из которых одна прядь, вызывающе белая, как клок ваты, торчит наотлет. Нос пуговицей, какой-то особо заносчивой формы, сверкание глаз и нетерпеливое подергивание плечами.

В костер подкинули хвороста. Он пригас, а потом вспыхнул, резко обнажив темноту. Давыдов! Конечно. Широкое небольшое лицо, припеченное снизу бликами пламени, лихие усы, растрепанная шапка волос, из которых одна прядь, вызывающе белая, как клок ваты, торчит наотлет. Нос пуговицей, какой-то особо заносчивой формы, сверкание глаз и нетерпеливое подергивание плечами.

Он быстро заговорил с Вяземским. Они перекидывались короткими фразами, шутками, хохотали.

– А я тебя ждал, – сказал он Листову. – Ждал не дождался. Кабы вчера вернулся, я бы с собой тебя взял. Завтра, душа моя, отбываю.

– Завтра? – удивился Листов.

– Доконал я светлейшего рапортами. Дали мне пятьдесят человек гусар, сто пятьдесят казаков. Багратион карту свою уступил, и прощай, дорогой Денис! Пойду шастать по французским тылам, сам себе хозяин. Ты бы пошел, Паша? Бекетов, Макаров со мной и Бедряга. Очень тебя хотел, да ты уж адъютантом к Багратиону назначен. А так пошел бы?

– Но ведь сраженье… – неуверенно сказал Листов.

– А что сраженье? – горячо заговорил Давыдов. – Что ты в сраженье? Знаю такие дела, свалка, и все тут. Я, брат, в толпе помирать не хочу, у меня свое предприятье. Посмотрим, что больше России даст, сраженье или кадрильки мои по тылам. Я их без штанов оставлю, жрать будет нечего, зарядов не будет! Посмотрим, каково тогда им станет в сраженье!

– Э, Денис, а не жалко тебе все же? – лениво сказал Вяземский. Он блаженствовал на кошме. – Я и то к бою приехал. Глядишь, орден получу. А тебя по тылам кто заметит, кто наградой побалует?

– Да не смущай ты мне душу! – закричал Давыдов. – И так совсем умучился! Сам знаю, что завтра здесь славная рубка будет. Только пойми: не моя планида! В скольких сраженьях я лез как оголтелый вперед, а толку? Нет, Петр, я на большее способен. Мне бы армию под руку, хоть небольшую, потрошил бы я корсиканца с хвоста! Но ничего, я и с двумя сотнями обернусь. Мужиков наберу корпус, их по лесам сейчас много шатается.

Подсели к костру несколько офицеров, заговорили о схватке за Шевардино.

– Из наших кто в деле?

– Александрович с двумя эскадронами, еще не вернулись.

– А неплохое, говорят, дельце, жаркое.

– Тысяч пять полегло.

– У них больше.

– То ли завтра будет!

– Кого-то сегодня недосчитаемся.

– Денис Васильич, куда ж нам без вас?

– Завтра не начнет, охорашиваться станет.

– А вдруг как под Царевым Займищем? Постоим-постоим да уйдем?

– Куда же идти? Москва вот она.

– Братцы, пунша сварим! Никишка, кастрюлю, лимон, корицу!

Над костром подвесили большую кастрюлю, пряный запах горячего рома пахнул в ясном воздухе ночи.

– Никишка, стаканы! – крикнул Давыдов. – Да трубку!

Я вспомнил:

– Ура! – закричали офицеры.

– А теперь за Россию! – крикнул Давыдов. – Пусть она, матушка, нас приласкает, в земле сырой согреет! А мы уж будем скоблить с нее чужие сапоги! Ура!

– Ура! – закричали все.

– Шумим, – тихо сказал мне Листов. – То самое, о чем говорил Корней.

– Чего там шепчешь, Паша? – Давыдов подсел к нам. – Нет, что же мне делать, братцы! – Он ударил кулаком по колену. – Ехать или не ехать? Может, плюнуть на все, отказаться? Хоть надвое разорвись!

– А ты после сраженья, Денис Васильевич, – сказал Листов.

– После сраженья… А если убьют? Кто мое предприятье возьмет? Ты ведь не пойдешь партизанить?

Он задумался и с ожесточением воткнул в рот длинную трубку.

– А ведь это мои места. Я здесь вырос, каждый пригорок знаю. Когда подъезжал, сердце сдавило. Уж тут ни одной избы не осталось, все разобрали для люнетов. В моем доме до вечера Кутузов стоял, а теперь не знаю, должно быть, тоже сломали… Народ разбежался, одного Архипа встретил. Мудрец, право. Говорит, земля здесь святая…

Я сразу вспомнил старика из «долгауза». Его тоже звали Архип, и шел он из Бородино. Неужто так быстро обратно добрался?

– Караульщик тут есть в нашей церкви, – пояснил Давыдов. – Не простой старик – книжки читает. Так он сказал, святая земля. Неужто побьем тут Бонапарта?

– А ты в партизаны спешишь, – сказал Листов.

– Ах, Паша! – Давыдов отчаянно всплеснул руками. – Да куда теперь отворачивать? Казаки и гусары выделены, разговоров по горло, инструкция в кармане, насмешников хоть отбавляй. Все гибель мне прочат. Так что же, испугаюсь? Затеял, мол, и в кусты? Нет, нет, не сбивай меня, не сбивай…

Он еще яростней вцепился в трубку. Денис Давыдов! Знаменитый поэт-партизан! Гусар, которого воспели Пушкин, Жуковский, Батюшков. Да кто только не восхищался им! Его стихи знала наизусть вся армия. Его славе мог позавидовать любой герой двенадцатого года. И в то же время все признавали его неудачником. Он не достиг высоких чинов по службе, его не любил царь.

Денис Давыдов, «поклонник красоты», как называл себя сам, фантазер, написавший биографию, похожую на гимн самому себе, Давыдов-храбрец, Давыдов-гуляка, Давыдов – нежный влюбленный, Давыдов-острослов, Давыдов, выразивший в стихах и в жизни всю пеструю широту своей русской натуры, – вот он сидел рядом со мной, понурившись, в мучительном раздумье о завтрашнем дне. Где его место? В громе сражения рядом со всеми или в отчаянном рейде по французским тылам в одиночку? Где птица славы?..

Гусары гомонили, распевали песни.

– Денис! – крикнул кто-то. – Стихи! Стихи читай, не откажи на прощанье!

– Ой, не могу, ребята, увольте.

– Читай же, читай!

– Ах, нет! Сердце томится, стих крылышки опустил! Просите Карчевского. Карчевский, задай импровизацию, ты ведь мастак!

– Давай, Карчевский! Скажи про любого из нас!

– Буриме?

– Буриме!

– Рифмы задайте.

– Гусар! – крикнул кто-то. – Жар! – подхватил другой. – Пламя! Знамя! С нами!

– Так «пламя – знамя» или «пламя – с нами»? – спросил Карчевский.

– Давай что труднее!

– И про кого?

– Про Давыдова! Про Листова! Про Бедрягу!

– Нет, было, было. Про всех было. Давайте другого.

– Листов, кто там с тобой лежит? Товарищ твой? Тоже гусар? Как его зовут? Берестов? Саша Берестов. Давай про него! Смотри, какой задумчивый. Тихо! Читай, Карчевский!

Новая Смоленская дорога уже была дорогой войны. По обочинам стояли сломанные телеги, валялись колеса. То и дело попадались следы костров, срубленные деревья. Дорога раздалась вширь, захватив луговую траву. Густой слой пыли, взме-шанной сапогами, колесами, копытами, придавал дороге мягкий пуховый профиль, под которым таились рытвины и ухабы.

Несколько раз мы обгоняли колонны войск, пушки, обозы и целые вереницы пустых телег для раненых. Иногда войска шли так густо, что дорога превращалась в сплошной пылевой туннель, белый, розоватый или смутно-желтый, в зависимости от освещения.

Солнце то прыгало за быстрые клочковатые облака, то выскакивало, то меркло в пыли.

Вяземский поклевал носом и заснул у меня на плече. Он мирно посапывал и терся щекой о мой доломан. Листов тоже надвинул фуражку и будто бы задремал.

Я закрыл глаза и представил три феерических дня. Три неполных дня в новом мире, а кажется, я прожил целую жизнь. Разобраться во всем я пока не в силах. Лепихин принимает меня за человека, одолевшего время, Ростопчин за подходящего исполнителя своих театральных планов, Листов просто за «оригинала»…

Наташа… Это и загадка и надежда одновременно. У той, на медальоне, волосы падают гладкой блестящей волной.

У моей это всегда беспорядочный, подхваченный и разбросанный ветром ворох разномастных прядей, от темно-пепельных до каштановых или выгоревших до соломенного блеска. У той, на медальоне, спокойный, слегка печальный взгляд. У моей всегда живой, настороженный, доверчивый, беспокойный или радостный. У обеих серо-голубые глаза, темные, с глубинным отливом моря в непогоду.

Уже от Кубинской мы стали явственно различать отдаленный рокочущий гул. Канонада. Как будто мягко перекатывал кто-то тяжелые шары по железному скату неба.

– Неужто опоздали? – сквозь зубы сказал Листов.

Я-то знал: это бой за Шевардинский редут. Я стал успокаивать Листова, говоря, что для главного боя канонада слаба. Он согласился.

Можайск был запружен войсками. Отсюда ясно различалась каждая пушка, но пальба догорала. Кто-то подтвердил, что это стычка на левом фланге и длится она с полудня, но главные силы еще не вступали.

Поздним вечером мы подъезжали к Бородино. Сначала увидели слабое озарение неба, потом развернутые мириады костров. Канонада уже затихла, но еще неровно потрескивал вдалеке ружейный огонь.

Скрип колес, топот копыт, густой говор полков стояли над Бородинским полем. В темноте шли батальоны, ехала конница, покрикивали ездовые. В неверном освещении костров все двигалось, мельтешило. Казалось, поле вздрагивает и колеблется, взбалтывая на себе массу войск.

От Горок мы повернули влево и стали искать Ахтырский гусарский полк, в котором служил Листов. Нам показывали в разные стороны. Наконец от одного костра окликнули:

– Листов, пропащая душа! Тебя Денис Васильич рыщет!

– Где он?

– Вон там, в балке.

– Что тут у вас за грохот? От самой Шелковны земля трясется.

– С левого фланга нас сбили. Горчаков, говорят, зубами держался, но теперь новую позицию нашли.

– Так где батальонный?

– Вон там. Правее, правее бери.

У остатков забора догорала куча хвороста. Кто-то, завернувшись в бурку, спал у огня. Листов вышел из коляски.

– Денис Васильевич!

– А? – Спавший вскочил, живо блеснули глаза. – Павел! Ты вернулся? Никишка! – тут же закричал простуженным голосом. – Заморозить меня хочешь, злодей? Сейчас неси дров, каналья! Да водки, ужинать будем!

– Чичас, – спокойно отозвались из темноты. – А водки не знаю. Где взять? Еще днем кончилась…

– Чтоб была! У полкового займи, замерз я чего-то!

– Денис Васильевич, здравствуй. – Листов сел у костра. – А это мои товарищи.

– Князь Петр! – вдруг закричал тот громко, хоть и хрипло. – Вот не думал, не гадал! Да ты на мумию похож, весь в пыли!

«Неужели Давыдов?» – подумал я, вглядываясь в слабо освещенное лицо с лихорадочно блестящими глазами.

Мы с наслаждением повалились на холодную траву. После трудной дороги я чувствовал себя разбитым, пыль скрипела на зубах.

Он быстро заговорил с Вяземским. Они перекидывались короткими фразами, шутками, хохотали.

– А я тебя ждал, – сказал он Листову. – Ждал не дождался. Кабы вчера вернулся, я бы с собой тебя взял. Завтра, душа моя, отбываю.

– Завтра? – удивился Листов.

– Доконал я светлейшего рапортами. Дали мне пятьдесят человек гусар, сто пятьдесят казаков. Багратион карту свою уступил, и прощай, дорогой Денис! Пойду шастать по французским тылам, сам себе хозяин. Ты бы пошел, Паша? Бекетов, Макаров со мной и Бедряга. Очень тебя хотел, да ты уж адъютантом к Багратиону назначен. А так пошел бы?

– Но ведь сраженье… – неуверенно сказал Листов.

– А что сраженье? – горячо заговорил Давыдов. – Что ты в сраженье? Знаю такие дела, свалка, и все тут. Я, брат, в толпе помирать не хочу, у меня свое предприятье. Посмотрим, что больше России даст, сраженье или кадрильки мои по тылам. Я их без штанов оставлю, жрать будет нечего, зарядов не будет! Посмотрим, каково тогда им станет в сраженье!

– Э, Денис, а не жалко тебе все же? – лениво сказал Вяземский. Он блаженствовал на кошме. – Я и то к бою приехал. Глядишь, орден получу. А тебя по тылам кто заметит, кто наградой побалует?

– Да не смущай ты мне душу! – закричал Давыдов. – И так совсем умучился! Сам знаю, что завтра здесь славная рубка будет. Только пойми: не моя планида! В скольких сраженьях я лез как оголтелый вперед, а толку? Нет, Петр, я на большее способен. Мне бы армию под руку, хоть небольшую, потрошил бы я корсиканца с хвоста! Но ничего, я и с двумя сотнями обернусь. Мужиков наберу корпус, их по лесам сейчас много шатается.

Подсели к костру несколько офицеров, заговорили о схватке за Шевардино.

– Из наших кто в деле?

– Александрович с двумя эскадронами, еще не вернулись.

– А неплохое, говорят, дельце, жаркое.

– Тысяч пять полегло.

– У них больше.

– То ли завтра будет!

– Кого-то сегодня недосчитаемся.

– Денис Васильич, куда ж нам без вас?

– Завтра не начнет, охорашиваться станет.

– А вдруг как под Царевым Займищем? Постоим-постоим да уйдем?

– Куда же идти? Москва вот она.

– Братцы, пунша сварим! Никишка, кастрюлю, лимон, корицу!

Над костром подвесили большую кастрюлю, пряный запах горячего рома пахнул в ясном воздухе ночи.

– Никишка, стаканы! – крикнул Давыдов. – Да трубку!

Я вспомнил:

– Ребята! – крикнул Давыдов. Он встал на колени, поднимая бокал высоко, как саблю в атаке. – Пью ваше здоровье! Ни дна вам, ни покрышки! Кто завтра со мной, тот за оставшихся выпьет! Кто остается, тот за нас! Ваш батальонный, подполковник Давыдов, обещает сбрить усы, ежели слава о нем не вернется к ахтырцам! Круши, гусары!

Станем, братцы, вечно жить

Вкруг огней под шалашами,

Днем – рубиться молодцами,

Вечерком – горелку пить!

– Ура! – закричали офицеры.

– А теперь за Россию! – крикнул Давыдов. – Пусть она, матушка, нас приласкает, в земле сырой согреет! А мы уж будем скоблить с нее чужие сапоги! Ура!

– Ура! – закричали все.

– Шумим, – тихо сказал мне Листов. – То самое, о чем говорил Корней.

– Чего там шепчешь, Паша? – Давыдов подсел к нам. – Нет, что же мне делать, братцы! – Он ударил кулаком по колену. – Ехать или не ехать? Может, плюнуть на все, отказаться? Хоть надвое разорвись!

– А ты после сраженья, Денис Васильевич, – сказал Листов.

– После сраженья… А если убьют? Кто мое предприятье возьмет? Ты ведь не пойдешь партизанить?

Он задумался и с ожесточением воткнул в рот длинную трубку.

– А ведь это мои места. Я здесь вырос, каждый пригорок знаю. Когда подъезжал, сердце сдавило. Уж тут ни одной избы не осталось, все разобрали для люнетов. В моем доме до вечера Кутузов стоял, а теперь не знаю, должно быть, тоже сломали… Народ разбежался, одного Архипа встретил. Мудрец, право. Говорит, земля здесь святая…

Я сразу вспомнил старика из «долгауза». Его тоже звали Архип, и шел он из Бородино. Неужто так быстро обратно добрался?

– Караульщик тут есть в нашей церкви, – пояснил Давыдов. – Не простой старик – книжки читает. Так он сказал, святая земля. Неужто побьем тут Бонапарта?

– А ты в партизаны спешишь, – сказал Листов.

– Ах, Паша! – Давыдов отчаянно всплеснул руками. – Да куда теперь отворачивать? Казаки и гусары выделены, разговоров по горло, инструкция в кармане, насмешников хоть отбавляй. Все гибель мне прочат. Так что же, испугаюсь? Затеял, мол, и в кусты? Нет, нет, не сбивай меня, не сбивай…

Он еще яростней вцепился в трубку. Денис Давыдов! Знаменитый поэт-партизан! Гусар, которого воспели Пушкин, Жуковский, Батюшков. Да кто только не восхищался им! Его стихи знала наизусть вся армия. Его славе мог позавидовать любой герой двенадцатого года. И в то же время все признавали его неудачником. Он не достиг высоких чинов по службе, его не любил царь.

Денис Давыдов, «поклонник красоты», как называл себя сам, фантазер, написавший биографию, похожую на гимн самому себе, Давыдов-храбрец, Давыдов-гуляка, Давыдов – нежный влюбленный, Давыдов-острослов, Давыдов, выразивший в стихах и в жизни всю пеструю широту своей русской натуры, – вот он сидел рядом со мной, понурившись, в мучительном раздумье о завтрашнем дне. Где его место? В громе сражения рядом со всеми или в отчаянном рейде по французским тылам в одиночку? Где птица славы?..

Гусары гомонили, распевали песни.

– Денис! – крикнул кто-то. – Стихи! Стихи читай, не откажи на прощанье!

– Ой, не могу, ребята, увольте.

– Читай же, читай!

– Ах, нет! Сердце томится, стих крылышки опустил! Просите Карчевского. Карчевский, задай импровизацию, ты ведь мастак!

– Давай, Карчевский! Скажи про любого из нас!

– Буриме?

– Буриме!

– Рифмы задайте.

– Гусар! – крикнул кто-то. – Жар! – подхватил другой. – Пламя! Знамя! С нами!

– Так «пламя – знамя» или «пламя – с нами»? – спросил Карчевский.

– Давай что труднее!

– И про кого?

– Про Давыдова! Про Листова! Про Бедрягу!

– Нет, было, было. Про всех было. Давайте другого.

– Листов, кто там с тобой лежит? Товарищ твой? Тоже гусар? Как его зовут? Берестов? Саша Берестов. Давай про него! Смотри, какой задумчивый. Тихо! Читай, Карчевский!