Офицер вышел. Сухоцкий снова обратился ко мне:

– Но это ладно. А теперь я получаю приказ слать вас в Москву курьером. Как это понимать? Может, вы объясните, поручик? Я вас не знаю, вы одеты бог знает как, и вдруг посылать курьером? Ермоловым подписано. Что за пель-мель, прости господи? Впрочем, моя служба маленькая. Вот депеша.

Он протянул большой синий пакет с сургучами.

– В Москве генерал-губернатору Ростопчину. Поедете новой дорогой через Можайск, Шелковну, Кубинское и Перхушково. С вами один офицер. Держитесь к нему поближе, он и Москву знает да и вас в обиду не даст. Как-никак время военное, а вы без бумаг.

– Листов! – крикнул он.

Вошел офицер в форме гусара. Он посмотрел на меня и представился:

– Ротмистр Листов.

– Поручик Берестов.

– Вот подорожная, – сказал Сухоцкий. – Вы, Берестов, как-нибудь промышляйте насчет рекомендаций. Понравьтесь Ростопчину, он за вас слово скажет. Тогда в полк запишем. А так, ей-богу, лучше не появляйтесь, в сражение не пущу. Вы же, Листов, поскорей возвращайтесь, бой на носу. С богом, господа.

Мы вышли, и тут я разглядел Листова.

Коричневый, в желтых шнурах доломан, кивер набекрень, синие гусарские чакчиры, ташка с вензелями, ментик на плече и сабля на длинной перевязивсе как-то особенно ловко очерчивало его невысокую стройную фигуру. Золоченый ремень кивера схвачен на подбородке. Лицо узкое, с тонкими сжатыми губами. Из-под светлых бровей внимательный взгляд серых глаз.

– Я позабочусь о лошадях, а вы ждите здесь, поручик. – Он сделал шаг и добавил: – Кажется, мы и раньше встречались?

5

6

7

– Но это ладно. А теперь я получаю приказ слать вас в Москву курьером. Как это понимать? Может, вы объясните, поручик? Я вас не знаю, вы одеты бог знает как, и вдруг посылать курьером? Ермоловым подписано. Что за пель-мель, прости господи? Впрочем, моя служба маленькая. Вот депеша.

Он протянул большой синий пакет с сургучами.

– В Москве генерал-губернатору Ростопчину. Поедете новой дорогой через Можайск, Шелковну, Кубинское и Перхушково. С вами один офицер. Держитесь к нему поближе, он и Москву знает да и вас в обиду не даст. Как-никак время военное, а вы без бумаг.

– Листов! – крикнул он.

Вошел офицер в форме гусара. Он посмотрел на меня и представился:

– Ротмистр Листов.

– Поручик Берестов.

– Вот подорожная, – сказал Сухоцкий. – Вы, Берестов, как-нибудь промышляйте насчет рекомендаций. Понравьтесь Ростопчину, он за вас слово скажет. Тогда в полк запишем. А так, ей-богу, лучше не появляйтесь, в сражение не пущу. Вы же, Листов, поскорей возвращайтесь, бой на носу. С богом, господа.

Мы вышли, и тут я разглядел Листова.

Коричневый, в желтых шнурах доломан, кивер набекрень, синие гусарские чакчиры, ташка с вензелями, ментик на плече и сабля на длинной перевязивсе как-то особенно ловко очерчивало его невысокую стройную фигуру. Золоченый ремень кивера схвачен на подбородке. Лицо узкое, с тонкими сжатыми губами. Из-под светлых бровей внимательный взгляд серых глаз.

– Я позабочусь о лошадях, а вы ждите здесь, поручик. – Он сделал шаг и добавил: – Кажется, мы и раньше встречались?

5

Я взял свою лошадь у кирасира, отошел на другую сторону улицы и сел у плетня. Мимо с визгом колес, гиканьем ездовых и лошадиным храпом прошла батарея. Пушки катились смешно, вперевалку, тыкаясь жерлом в землю, словно принюхивались.

Я задумался. Двадцать второе августа. Через четыре дня Бородинский бой. Судьба посылала его не книжной картинкой, а явью. Но вдруг задержусь в Москве и опоздаю к сражению? Вдруг здесь вообще ошибка, нелепица, я вовсе не тот Берестов, о котором так много думал, и жизнь обернется серой историей тыловика?

Откуда меня знает Листов?

Подкатила зеленая тележка, оттуда выпрыгнул мой попутчик. Теперь на нем вместо кивера дорожная фуражка с желтым околышем.

– Лошадь вам здесь придется оставить: дальний путь. Я прикажу кормить ее вместе с моим Арапом. – Он потрепал коня по морде: – Ну, как поживаешь, Белка?

Так я узнал имя своей кобылы.

Через полчаса мы катили по дороге, сжатой с обеих сторон еще свежезеленым лесом. Листов держал вожжи. Он долго молчал, потом сказал:

– Вы заметили, что мы едем не по новой, а по старой Смоленской дороге?

– Нет, не заметил, – ответил я.

– Впрочем, мы будем в Москве не позже, а может, скорей. Эта дорога прямее, хоть и тряски больше. Почтовых станций здесь нет, но лошадей мы найдем, это я вам обещаю… Так отчего не спросите, почему едем не той дорогой?

– Вероятно, так удобнее?

– Вы не педант, поручик. Другой бы на вашем месте ни на шаг от желтой книги. В конце концов, вы курьер, не я, а даже не спросите, почему мы без возницы.

Я пожал плечами.

– Так я вам открою секрет. Майор Сухоцкий прямо просил меня приглядывать за вами. Вас это не смущает?

Я снова пожал плечами.

– Не подумайте, что я и вправду собираюсь выполнять его не слишком деликатное поручение. Просто так вышло. У меня дело в Москве. Я отпросился у полкового, обогнал колонну, а в штаб заехал по делу. Вот тут Сухоцкий и подсунул мне вас. Я только потому согласился, что немного вас знаю.

Он посмотрел на меня с улыбкой.

– Вам подорожную надо бы отмечать на каждой почтовой… Впрочем, это пустяк, время военное, сейчас не до подорожных.

Некоторое время мы ехали молча.

– Так я вам скажу, почему мы здесь едем, – сказал Листов. – Верст через тридцать будет деревня. Там меня ждут. Дело это личное, и мне не хотелось бы, чтоб о нем особенно говорили. Вы понимаете?

– Разумеется.

Мы замолчали. По-прежнему справа и слева тянулся лес. На колдобинах сильно встряхивало, а иногда катило мягче, чем по асфальту. Обильный густой запах зелени стоял над старой Смоленской дорогой.

Я думал о том, что русская речь, которую услышал в это утро, отличается от привычной. Слова падают медленней, как бы нерасторопно, и оттого она кажется плавной и более мелодичной.

Мы ехали почти молча. Только изредка перекидывались короткими фразами. Лошади бежали легкой рысцой, потряхивая гривами и фыркая. Лес тянулся почти непрерывно. Иногда открывались большие поляны полукругом по обе стороны, а на них крестьянские избы, заборы, срубы колодцев.

На развилке с болотом и засохшим кустарником мы повернули, проехали пустынную деревушку, зеленый пруд с тенистыми ветлами и оказались за воротами небольшой усадьбы.

В глубине двора стоял белый дом. Четыре облупленных колонны держали осевший портик, крыльцо покосилось. Листов вышел из тележки, на его лице появилось напряженное выражение.

В глубине двора стоял белый дом. Четыре облупленных колонны держали осевший портик, крыльцо покосилось. Листов вышел из тележки, на его лице появилось напряженное выражение.

– Это мой дом, – сказал он и пошел к дверям.

Я стал разминать ноги. Листов появился снова.

– Никого нет. – Он сел на крыльцо и нахмурился.

Что-то напевая, в ворота вошла девочка в красном платьице, с плетеной корзиной в руках. Она увидела нас и застыла как вкопанная.

Светлые прядки, хрустальные на просвет от вечернего солнца, светились вокруг ее лица.

– Иди-ка сюда. – Листов встал. – Как тебя зовут?

– Дашка.

– Ты чья?

– Тутошняя я, – пролепетала Дашка.

– Листовых?

– Ага.

– Меня знаешь? Я тоже Листов.

Дашка шмыгнула носом.

– Куда же все подевались? – спросил Листов.

– А уехали.

– Давно?

– Вчерась.

– А в деревне?

– Никого нету. Наш тятька на войну пошел, мы только с мамкой и Кирюшкой.

– Так, – сказал Листов и снова сел на крыльцо. – Этого я боялся. Уехали… На лошадей-то я здесь рассчитывал. – Он махнул рукой: – Делать нечего. Пусть наши передохнут, зададим им корма, а к ночи будем в Москве.

Дашка смотрела на нас с любопытством.

Мы пошли в дом. Вся обстановка у Листовых осталась на месте. В гостиной, оклеенной темно-синими тиснеными обоями, стояли темного дерева шкафы, кресла, ломберные столики. На стенах висели портреты.

– Это отец. – Листов показал на усатого генерала с андреевской лентой через плечо.

Отец Листова воевал вместе с Суворовым, а погиб на турецкой войне под Рущуком. После его смерти Листовы разорились, оказалось слишком много долгов. Мать Листова жила в бедном имении с несколькими дворовыми. Две недели назад Листов получил от нее письмо. Там говорилось, что соседние деревни пустеют, все боятся французов. Она же никак не может собраться. Да и надо ли уезжать? Может, отобьют французов?

– Нечего сказать, защитили русскую землю, – мрачно сказал Листов.

Мы растопили печь, Дашка начистила нам картошки, и скоро мы сели за стол, чтобы перекусить на дорогу. Но тут за окном стремительно потемнело и ветер нажал на стекла.

– Только бы не дождь, – сказал Листов.

Но это был дождь, и какой! Сначала косыми тенями метался за окнами ливень, потом ровное сито воды зарядило до самой темноты. Ехать было немыслимо, дорогу, конечно же, развезло.

– Не вышла у нас поездка, поручик, – сказал Листов. – Ни ваше курьерство, ни мои дела. Ладно, перестанет дождь, не перестанет, к утру поедем хоть верхами. Пусть лошади сил набираются. Раньше утра вам до Ростопчина все равно не добраться.

Вечером Дашка убежала домой. Листов нашел ей старых пряников, а в кладовой банку варенья.

– Как думаете, Берестов, – спросил он меня, – дойдут сюда французы?

– Это сражение решит, – ответил я.

– А многих из нас тогда уже не будет, – сказал он.

Часы заиграли знакомую мелодию, а потом стали бить полночь. В неровном свете огарка мы пили чай.

– Вы что-нибудь слышали о моей истории? – спросил Листов.

– Как будто бы нет, – ответил я.

– Не слышали, так услышите. – Листов встал и подошел к окну. – Я не знаю ни одного мелкого события из жизни офицера, о котором так и эдак не переврали бы на балах, вечеринках и биваках. Есть знатоки, которые даже в атаке, из седла успевают пересказать друг другу сплетни.

Он помолчал.

– Я чувствую к вам доверие, Берестов… Возможно, потому, что мы вместе переходили Ботнический залив. Помните, какие жестокие были дни? Сколько обмороженных. Вы у Кульнева в авангарде шли? А я с Тучковым. Между прочим, офицер, который вам Белку продал, моим приятелем был. Он мне о вас рассказывал. Жалко его, убит под Гриссельгамом.

Помедлив, он спросил:

– Вы, кажется, потом за границей были? По крайней мере, так говорили.

– Я вижу, в армии действительно обо всем говорят, – сказал я уклончиво.

– Во всяком случае, обо мне достаточно. И странно, что вы еще не слыхали, хотя, по сути, никого, кроме меня и еще двух лиц, это не касается… Вы помните, я говорил, что меня здесь ждут?

– Ваша матушка?

– И матушка. Но с матушкой какие секреты… Ее как раз я собирался с обозом отправить под Ярославль или в Пензу, к родственникам. Девушка меня тут ожидала, невеста. Я, знаете ли, Берестов, решил с ней в Москве повенчаться. Для того и рвался из армии.

– В этом состоит дело, о котором вы просили не упоминать?

– Да, в этом. Только если до вас действительно не дошли армейские сплетни, то и объяснять мне нечего. Просто женюсь, и все.

Больше он не рассказывал, а я расспрашивать не стал.

Я вышел на крыльцо. Меня охватили темнота и горьковатый запах мокрого сада. Шумела листва, слышался шлепот дождя, и ветви постукивали по крыше.

За мной вышел Листов.

– Поручик, – сказал он, – вы, наверное, чувствуете, что я все время недоговариваю…

– Нет, почему же, – возразил я.

– А все оттого… Вы знаете, так получилось, что меня с вами не только Финский поход связывает. Как-то нелепо… даже объяснить это трудно…

– Если трудно, то не спешите с объяснением, – сказал я.

Я задумался. Двадцать второе августа. Через четыре дня Бородинский бой. Судьба посылала его не книжной картинкой, а явью. Но вдруг задержусь в Москве и опоздаю к сражению? Вдруг здесь вообще ошибка, нелепица, я вовсе не тот Берестов, о котором так много думал, и жизнь обернется серой историей тыловика?

Откуда меня знает Листов?

Подкатила зеленая тележка, оттуда выпрыгнул мой попутчик. Теперь на нем вместо кивера дорожная фуражка с желтым околышем.

– Лошадь вам здесь придется оставить: дальний путь. Я прикажу кормить ее вместе с моим Арапом. – Он потрепал коня по морде: – Ну, как поживаешь, Белка?

Так я узнал имя своей кобылы.

Через полчаса мы катили по дороге, сжатой с обеих сторон еще свежезеленым лесом. Листов держал вожжи. Он долго молчал, потом сказал:

– Вы заметили, что мы едем не по новой, а по старой Смоленской дороге?

– Нет, не заметил, – ответил я.

– Впрочем, мы будем в Москве не позже, а может, скорей. Эта дорога прямее, хоть и тряски больше. Почтовых станций здесь нет, но лошадей мы найдем, это я вам обещаю… Так отчего не спросите, почему едем не той дорогой?

– Вероятно, так удобнее?

– Вы не педант, поручик. Другой бы на вашем месте ни на шаг от желтой книги. В конце концов, вы курьер, не я, а даже не спросите, почему мы без возницы.

Я пожал плечами.

– Так я вам открою секрет. Майор Сухоцкий прямо просил меня приглядывать за вами. Вас это не смущает?

Я снова пожал плечами.

– Не подумайте, что я и вправду собираюсь выполнять его не слишком деликатное поручение. Просто так вышло. У меня дело в Москве. Я отпросился у полкового, обогнал колонну, а в штаб заехал по делу. Вот тут Сухоцкий и подсунул мне вас. Я только потому согласился, что немного вас знаю.

Он посмотрел на меня с улыбкой.

– Вам подорожную надо бы отмечать на каждой почтовой… Впрочем, это пустяк, время военное, сейчас не до подорожных.

Некоторое время мы ехали молча.

– Так я вам скажу, почему мы здесь едем, – сказал Листов. – Верст через тридцать будет деревня. Там меня ждут. Дело это личное, и мне не хотелось бы, чтоб о нем особенно говорили. Вы понимаете?

– Разумеется.

Мы замолчали. По-прежнему справа и слева тянулся лес. На колдобинах сильно встряхивало, а иногда катило мягче, чем по асфальту. Обильный густой запах зелени стоял над старой Смоленской дорогой.

Я думал о том, что русская речь, которую услышал в это утро, отличается от привычной. Слова падают медленней, как бы нерасторопно, и оттого она кажется плавной и более мелодичной.

Мы ехали почти молча. Только изредка перекидывались короткими фразами. Лошади бежали легкой рысцой, потряхивая гривами и фыркая. Лес тянулся почти непрерывно. Иногда открывались большие поляны полукругом по обе стороны, а на них крестьянские избы, заборы, срубы колодцев.

На развилке с болотом и засохшим кустарником мы повернули, проехали пустынную деревушку, зеленый пруд с тенистыми ветлами и оказались за воротами небольшой усадьбы.

– Это мой дом, – сказал он и пошел к дверям.

Я стал разминать ноги. Листов появился снова.

– Никого нет. – Он сел на крыльцо и нахмурился.

Что-то напевая, в ворота вошла девочка в красном платьице, с плетеной корзиной в руках. Она увидела нас и застыла как вкопанная.

Светлые прядки, хрустальные на просвет от вечернего солнца, светились вокруг ее лица.

– Иди-ка сюда. – Листов встал. – Как тебя зовут?

– Дашка.

– Ты чья?

– Тутошняя я, – пролепетала Дашка.

– Листовых?

– Ага.

– Меня знаешь? Я тоже Листов.

Дашка шмыгнула носом.

– Куда же все подевались? – спросил Листов.

– А уехали.

– Давно?

– Вчерась.

– А в деревне?

– Никого нету. Наш тятька на войну пошел, мы только с мамкой и Кирюшкой.

– Так, – сказал Листов и снова сел на крыльцо. – Этого я боялся. Уехали… На лошадей-то я здесь рассчитывал. – Он махнул рукой: – Делать нечего. Пусть наши передохнут, зададим им корма, а к ночи будем в Москве.

Дашка смотрела на нас с любопытством.

Мы пошли в дом. Вся обстановка у Листовых осталась на месте. В гостиной, оклеенной темно-синими тиснеными обоями, стояли темного дерева шкафы, кресла, ломберные столики. На стенах висели портреты.

– Это отец. – Листов показал на усатого генерала с андреевской лентой через плечо.

Отец Листова воевал вместе с Суворовым, а погиб на турецкой войне под Рущуком. После его смерти Листовы разорились, оказалось слишком много долгов. Мать Листова жила в бедном имении с несколькими дворовыми. Две недели назад Листов получил от нее письмо. Там говорилось, что соседние деревни пустеют, все боятся французов. Она же никак не может собраться. Да и надо ли уезжать? Может, отобьют французов?

– Нечего сказать, защитили русскую землю, – мрачно сказал Листов.

Мы растопили печь, Дашка начистила нам картошки, и скоро мы сели за стол, чтобы перекусить на дорогу. Но тут за окном стремительно потемнело и ветер нажал на стекла.

– Только бы не дождь, – сказал Листов.

Но это был дождь, и какой! Сначала косыми тенями метался за окнами ливень, потом ровное сито воды зарядило до самой темноты. Ехать было немыслимо, дорогу, конечно же, развезло.

– Не вышла у нас поездка, поручик, – сказал Листов. – Ни ваше курьерство, ни мои дела. Ладно, перестанет дождь, не перестанет, к утру поедем хоть верхами. Пусть лошади сил набираются. Раньше утра вам до Ростопчина все равно не добраться.

Вечером Дашка убежала домой. Листов нашел ей старых пряников, а в кладовой банку варенья.

– Как думаете, Берестов, – спросил он меня, – дойдут сюда французы?

– Это сражение решит, – ответил я.

– А многих из нас тогда уже не будет, – сказал он.

Часы заиграли знакомую мелодию, а потом стали бить полночь. В неровном свете огарка мы пили чай.

– Вы что-нибудь слышали о моей истории? – спросил Листов.

– Как будто бы нет, – ответил я.

– Не слышали, так услышите. – Листов встал и подошел к окну. – Я не знаю ни одного мелкого события из жизни офицера, о котором так и эдак не переврали бы на балах, вечеринках и биваках. Есть знатоки, которые даже в атаке, из седла успевают пересказать друг другу сплетни.

Он помолчал.

– Я чувствую к вам доверие, Берестов… Возможно, потому, что мы вместе переходили Ботнический залив. Помните, какие жестокие были дни? Сколько обмороженных. Вы у Кульнева в авангарде шли? А я с Тучковым. Между прочим, офицер, который вам Белку продал, моим приятелем был. Он мне о вас рассказывал. Жалко его, убит под Гриссельгамом.

Помедлив, он спросил:

– Вы, кажется, потом за границей были? По крайней мере, так говорили.

– Я вижу, в армии действительно обо всем говорят, – сказал я уклончиво.

– Во всяком случае, обо мне достаточно. И странно, что вы еще не слыхали, хотя, по сути, никого, кроме меня и еще двух лиц, это не касается… Вы помните, я говорил, что меня здесь ждут?

– Ваша матушка?

– И матушка. Но с матушкой какие секреты… Ее как раз я собирался с обозом отправить под Ярославль или в Пензу, к родственникам. Девушка меня тут ожидала, невеста. Я, знаете ли, Берестов, решил с ней в Москве повенчаться. Для того и рвался из армии.

– В этом состоит дело, о котором вы просили не упоминать?

– Да, в этом. Только если до вас действительно не дошли армейские сплетни, то и объяснять мне нечего. Просто женюсь, и все.

Больше он не рассказывал, а я расспрашивать не стал.

Я вышел на крыльцо. Меня охватили темнота и горьковатый запах мокрого сада. Шумела листва, слышался шлепот дождя, и ветви постукивали по крыше.

За мной вышел Листов.

– Поручик, – сказал он, – вы, наверное, чувствуете, что я все время недоговариваю…

– Нет, почему же, – возразил я.

– А все оттого… Вы знаете, так получилось, что меня с вами не только Финский поход связывает. Как-то нелепо… даже объяснить это трудно…

– Если трудно, то не спешите с объяснением, – сказал я.

6

Мы подъезжали к Москве со стороны Калужской заставы. Так предложил Листов.

– На Дорогомиловской всегда толпы народа, – сказал он, – ждут известий из армии. Особенно нувеллисты.

– Нувеллисты?

– Amateurs de nouvelles – любители новостей. Не слыхали такого словечка? В Москве их целая компания. С некоторыми я знаком, но сейчас хочу проехать незамеченным.

– Вам-то, быть может, уже и не надо в Москву, – сказал я.

– Нет, отчего же, надо, – ответил Листов. – У нас есть домишко на Пречистенке. За ним Никодимыч присматривает, старый солдат, с отцом прошел все войны. Быть может, он что-нибудь знает. Чует мое сердце, она в Москве. Пока вы будете у генерал-губернатора, я попытаюсь что-нибудь выяснить. После визита возвращайтесь ко мне, вместе поедем в армию. Мы двигались враскачку по блестящей от грязи, но местами подсохшей дороге. Стоял утренний туман, казалось бы легкий, но бесследно растворявший кусты и деревья в пятидесяти шагах.

– Бывали в Москве? – спросил Листов.

– Давно.

– Это Воробьевы горы. Давайте остановимся.

Мы вышли из коляски и через мокрые кусты пробрались на открытое место.

Передо мной открывался огромный неясный простор. Там, внизу, туман становился реже, и можно было разглядеть матовый изгиб Москвы-реки, за ним рощи, холмы слева и справа, а дальше на ровном пласте тумана короткие вспышки блеклого золота и смутные очертания соборов.

– Слушайте, – сказал Листов. – Я вспоминаю… Вы знаете, какой сегодня день? Двадцать третье! Ведь двести лет назад в этот день Москва прогнала поляков. А гетман Ходкевич со своими шляхтичами примерно в эти часы смотрел на Москву отсюда же, с Воробьевых гор. Я не путаю? Какой день!

Листов оживился, но когда мы подъехали к заставе, снова задумался.

– Достается Москве… – сказал он. – Похоже, и на этот раз впустим неприятеля.

Калужская застава представляла пустое, заросшее молодыми березами место. У дороги небольшой домик с распахнутой дверью, две рогатки на кривых колесах по обочинам.

Сначала выглянул солдат в зеленом мундире. За ним, подавляя зевоту, вышел человек в желтом халате и колпаке. Небритое лицо, клочьями бакенбарды. Он почесал грудь, запахнул халат.

– Куда путь держите, господа? Не из армии?

– Какие здесь новости? – не отвечая, спросил Листов.

– Бегут, – сказал «халат». – Правда, меня не так беспокоят. А через Преображенку и Семеновскую, почитай, полтыщи возов выезжает за день. Как записать-то вас, господа?

– Братья Славянские.

Когда мы отъехали, я спросил:

– Почему вы назвались такой фамилией?

– А так, больше по привычке. На этой заставе никто спокон веку своим именем не назывался. Вот вам Русь-матушка. Военное время, болтовня о шпионах. На Дорогомиловской заставе целый взвод гарнизонных, иначе как через плац-адъютанта в Москву вас не впустят. А тут отставной прапорщик в халате, два инвалида и сплошное ротозейство.

Мы ехали по городу, вернее, деревне, только местами напоминавшей город. Сначала шли пустыри, потом глухие заборы, из-за которых вываливалась зелень садов. Иногда открывались белые, желтоватые или розовые, по большей части облупленные стены соборов или особняков. Но чаще неоштукатуренные дома и серые избы то тесным рядом, то вразброс поодиночке рисовали разновысокий, неровный профиль улицы.

Мы свернули налево. Мелькнул какой-то пруд, и копыта лошадей глухо тронули бревенчатую мостовую. Тележка неистово заметалась, попадая колесами в шели. Я чуть было не вывалился в грязь.

– Крымский брод, – сказал Листов. – Проклятое место. Терпите, поручик. Сейчас будет Никольский мост, а там уж недалеко…

Совсем медленно, шаг за шагом мы проехали ветхий мост, у него даже перила были развалены. Такого моста я не помнил и старался понять, где мы едем.

Все это утро в Москве показалось мне долгим белесым полусном. Я не мог разглядеть города, ватный туман бережно приглушал остроту первой встречи, приучая меня к новизне пока еще запахами, смутными контурами и тем неуловимым, что поселяется в городе с момента его рождения и определяет своеобразие на все времена.

Вот дом Листовых на Пречистенке, разговор с Никодимычем, бойкий мальчишка, посаженный на козлы моей тележки с наказом отвезти меня к дому генерал-губернатора и обратно. Потом скачка по улицам с птичьим покрикиванием возницы и розовый накал тумана, уже отступавшего под утренним солнцем, когда мы въезжали на Лубянку.

Несмотря на ранний час, у дома генерал-губернатора было оживленно. Входили и выходили люди, стояло несколько экипажей. В приемной, полукруглом зале с колоннами, прохаживалось несколько офицеров. Я подошел к адъютанту.

– Поручик Берестов с депешей из штаба Кутузова, – сказал я.

– Из штаба? – Офицер отодвинул бумаги. – Однако что за форма на вас? Когда вы прибыли?

– Только что.

– Пожалуйте депешу.

Он взял синий конверт, хмыкнул, еще раз оглядел меня и стремительно, как-то боком исчез в дверях. Затем я услышал голос:

– Поручик Берестов, к генерал-губернатору!

В просторном кабинете с темным блеском паркета и тяжелой зеленой портьерой сидел человек в сюртуке с генеральскими эполетами. Он сказал, не отрываясь от бумаг:

– Присаживайтесь, голубчик.

Еще минуту он что-то писал, потом встал, быстро подошел ко мне и, заложив руки за спину, стал разглядывать.

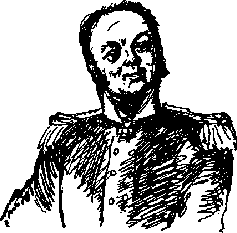

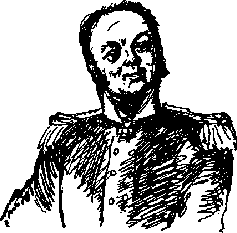

Это был граф Ростопчин, только одновременно живее и старше, чем я видел его на портретах. Большой, несколько широковатый лоб, от которого все лицо быстро суживалось книзу. Густые черные брови с быстрым, любопытным взглядом темных глаз, полуулыбка на тонких губах и яркие, чуть ли не нарумяненные щеки. Серо-голубой сюртук ладно сидел на его невысокой, плотной фигуре. Сзади во всю стену висела карта России.

– Сидите, сидите, в ногах правды нет… – Он продолжал меня разглядывать: – Да вы молоды… Так вот, батенька, штука в чем. Депеша, которую вы привезли, вовсе не депеша. А по правде, я просил генерала Ермолова прислать вас ко мне под любым предлогом. Дело в том, что на вас падает подозрение в измене.

Я встал.

– Но ведь это только подозрение, друг мой, подозрение…

– О каком подозрении вы говорите?

– Так это не я говорю, золотой мой. И подозрения не мои. Я оттого вас вызвал, что батюшку вашего хорошо знал и решил не давать вас в обиду. Да вы садитесь, садитесь…

Он стал легко расхаживать по кабинету.

– Месяц назад были захвачены бумаги генерала Себастиани, а в них обнаружено донесение Мюрата о предполагаемом движении русских на Рудню. Решение о движении на Рудню было принято на военном совете только за два дня до этого. Ну, разумеется, стали искать изменника. Подозрения, подозрения… Вот и на вас думали…

– В какой связи?

– Как, братец, в какой? Вот мне докладывали, что вы по аванпостам разъезжаете, рисуете что-то. Конечно, страсть к художеству похвальна, но в армии надо быть осторожным, ох каким осторожным. Есть ведь недоброжелатели. Короче, вас было хотели арестовать и дознаваться, но до меня дошло. А я не позволю бесчестить сына старого воина, которого хорошо знал…

Ростопчин ходил, как бы пританцовывая, поглядывал на меня все так же насмешливо, но в то же время внимательно.

– А что ж вы в старом мундире? Бедствуете? И документы, говорят, потеряли. Но это ничего. Вот побьем французов, чин получите, все образуется… Так я о чем? Словом, вот мой план. Вы денька два здесь побудьте, на обед милости просим, а там поезжайте в армию. Я вас письмом снабжу к самому светлейшему, сниму подозрения… Вы ведь клянетесь именем своего батюшки, что ничего дурного противу отечества не замышляли?

– Я… конечно…

– Вот и прекрасно. Не сомневайтесь ни минуты, я на себя это дело возьму. Напишу, чтобы во всем разобрались, дали вам место в полку. А теперь отдыхайте, голубчик. Вы где остановились?

– У знакомого.

– Вечерком буду ужинать у князя Долгорукова, приходите запросто. У нас тут в Москве без церемоний. Только не путайте, Долгоруковых много. Я у того, которого дразнят «балкон» за челюсть здоровенную. Ха-ха, забавно, не правда ли? Ну, идите, идите, мой друг. И не благодарите. Батюшку вспоминайте, ему обязаны. До вечера.

Я уже открывал дверь, как Ростопчин сказал:

– Постойте. Что-то меня просили передать вам о докторе Шмидте…

Я остановился.

– Доктор Шмидт, доктор Шмидт… – Ростопчин потер рукой лоб. – Что-то вам про доктора Шмидта… Да напомните же, ведь я не знаком с этим Шмидтом!

Я неуверенно молчал.

– Вы что, не знаете доктора Шмидта?

Я пожал плечами.

– Но ведь именно вам меня просили передать что-то об этом докторе. Вспомните же наконец.

Я молчал.

– В таком случае, вернитесь, – сказал Ростопчин. – Придется нам вместе вспоминать.

Он уже не улыбался. Темные глаза смотрели твердо и холодно, но с той же долей насмешки.

Он уже не улыбался. Темные глаза смотрели твердо и холодно, но с той же долей насмешки.

– Вернитесь. Так вы не знаете доктора Шмидта?

– Возможно, и знаю, – ответил я. – Но не могу же упомнить всех, знакомых у меня очень много.

– Какая забывчивость! – сказал Ростопчин. – В такие-то молодые годы. Возможно, письмо одной особы напомнит вам о докторе Шмидте.

Он выдвинул ящик стола и достал небольшой листок бумаги.

– Не любопытствуя до ваших интимных дел, читаю только то, что касается доктора Шмидта. Итак, слушайте: «Здесь я увидела доктора Шмидта, о котором ты мне говорил. Он и не Шмидт вовсе и занят тайным делом, но для меня это давно не тайна…» Дальше не продолжаю, – сказал Ростопчин. – Здесь слишком много для вас любопытного. Если вы забыли доктора Шмидта, то, надеюсь, не забыли особу, написавшую вам это послание?

– Не знаю, – сказал я. – Возможно, письмо вовсе не мне.

– Вам, как не вам. Поручик Берестов разве не вы?

– Все это недоразумение. – Я отвечал наугад, чувствуя, что попал в историю.

– Возможно, и так, – сказал Ростопчин. – Давайте тогда разберемся. Я повторяю вопрос: вы помните ту особу, которая написала письмо?

Я снова пожал плечами.

– Ах, вот как! – удивился Ростопчин. – Прекрасное самообладание! Так я вам напомню. Полюбуйтесь.

Он положил передо мной медальон на тонкой серебряной цепочке. На верхней крышке медальона белой, голубой и сиреневой эмалью был выписан тонкий узор, напоминающий сложный вензель.

– Откройте, откройте, – сказал Ростопчин.

Я открыл медальон. Внутри него на темно-голубом овале написан женский портрет. Лицо повернуто в полупрофиль, но глаза смотрят прямо. Волосы спадают на плечи до открытого платья.

Я не сразу понял, что девушка в медальоне очень напоминает Наташу.

– На Дорогомиловской всегда толпы народа, – сказал он, – ждут известий из армии. Особенно нувеллисты.

– Нувеллисты?

– Amateurs de nouvelles – любители новостей. Не слыхали такого словечка? В Москве их целая компания. С некоторыми я знаком, но сейчас хочу проехать незамеченным.

– Вам-то, быть может, уже и не надо в Москву, – сказал я.

– Нет, отчего же, надо, – ответил Листов. – У нас есть домишко на Пречистенке. За ним Никодимыч присматривает, старый солдат, с отцом прошел все войны. Быть может, он что-нибудь знает. Чует мое сердце, она в Москве. Пока вы будете у генерал-губернатора, я попытаюсь что-нибудь выяснить. После визита возвращайтесь ко мне, вместе поедем в армию. Мы двигались враскачку по блестящей от грязи, но местами подсохшей дороге. Стоял утренний туман, казалось бы легкий, но бесследно растворявший кусты и деревья в пятидесяти шагах.

– Бывали в Москве? – спросил Листов.

– Давно.

– Это Воробьевы горы. Давайте остановимся.

Мы вышли из коляски и через мокрые кусты пробрались на открытое место.

Передо мной открывался огромный неясный простор. Там, внизу, туман становился реже, и можно было разглядеть матовый изгиб Москвы-реки, за ним рощи, холмы слева и справа, а дальше на ровном пласте тумана короткие вспышки блеклого золота и смутные очертания соборов.

– Слушайте, – сказал Листов. – Я вспоминаю… Вы знаете, какой сегодня день? Двадцать третье! Ведь двести лет назад в этот день Москва прогнала поляков. А гетман Ходкевич со своими шляхтичами примерно в эти часы смотрел на Москву отсюда же, с Воробьевых гор. Я не путаю? Какой день!

Листов оживился, но когда мы подъехали к заставе, снова задумался.

– Достается Москве… – сказал он. – Похоже, и на этот раз впустим неприятеля.

Калужская застава представляла пустое, заросшее молодыми березами место. У дороги небольшой домик с распахнутой дверью, две рогатки на кривых колесах по обочинам.

Сначала выглянул солдат в зеленом мундире. За ним, подавляя зевоту, вышел человек в желтом халате и колпаке. Небритое лицо, клочьями бакенбарды. Он почесал грудь, запахнул халат.

– Куда путь держите, господа? Не из армии?

– Какие здесь новости? – не отвечая, спросил Листов.

– Бегут, – сказал «халат». – Правда, меня не так беспокоят. А через Преображенку и Семеновскую, почитай, полтыщи возов выезжает за день. Как записать-то вас, господа?

– Братья Славянские.

Когда мы отъехали, я спросил:

– Почему вы назвались такой фамилией?

– А так, больше по привычке. На этой заставе никто спокон веку своим именем не назывался. Вот вам Русь-матушка. Военное время, болтовня о шпионах. На Дорогомиловской заставе целый взвод гарнизонных, иначе как через плац-адъютанта в Москву вас не впустят. А тут отставной прапорщик в халате, два инвалида и сплошное ротозейство.

Мы ехали по городу, вернее, деревне, только местами напоминавшей город. Сначала шли пустыри, потом глухие заборы, из-за которых вываливалась зелень садов. Иногда открывались белые, желтоватые или розовые, по большей части облупленные стены соборов или особняков. Но чаще неоштукатуренные дома и серые избы то тесным рядом, то вразброс поодиночке рисовали разновысокий, неровный профиль улицы.

Мы свернули налево. Мелькнул какой-то пруд, и копыта лошадей глухо тронули бревенчатую мостовую. Тележка неистово заметалась, попадая колесами в шели. Я чуть было не вывалился в грязь.

– Крымский брод, – сказал Листов. – Проклятое место. Терпите, поручик. Сейчас будет Никольский мост, а там уж недалеко…

Совсем медленно, шаг за шагом мы проехали ветхий мост, у него даже перила были развалены. Такого моста я не помнил и старался понять, где мы едем.

Все это утро в Москве показалось мне долгим белесым полусном. Я не мог разглядеть города, ватный туман бережно приглушал остроту первой встречи, приучая меня к новизне пока еще запахами, смутными контурами и тем неуловимым, что поселяется в городе с момента его рождения и определяет своеобразие на все времена.

Вот дом Листовых на Пречистенке, разговор с Никодимычем, бойкий мальчишка, посаженный на козлы моей тележки с наказом отвезти меня к дому генерал-губернатора и обратно. Потом скачка по улицам с птичьим покрикиванием возницы и розовый накал тумана, уже отступавшего под утренним солнцем, когда мы въезжали на Лубянку.

Несмотря на ранний час, у дома генерал-губернатора было оживленно. Входили и выходили люди, стояло несколько экипажей. В приемной, полукруглом зале с колоннами, прохаживалось несколько офицеров. Я подошел к адъютанту.

– Поручик Берестов с депешей из штаба Кутузова, – сказал я.

– Из штаба? – Офицер отодвинул бумаги. – Однако что за форма на вас? Когда вы прибыли?

– Только что.

– Пожалуйте депешу.

Он взял синий конверт, хмыкнул, еще раз оглядел меня и стремительно, как-то боком исчез в дверях. Затем я услышал голос:

– Поручик Берестов, к генерал-губернатору!

В просторном кабинете с темным блеском паркета и тяжелой зеленой портьерой сидел человек в сюртуке с генеральскими эполетами. Он сказал, не отрываясь от бумаг:

– Присаживайтесь, голубчик.

Еще минуту он что-то писал, потом встал, быстро подошел ко мне и, заложив руки за спину, стал разглядывать.

Это был граф Ростопчин, только одновременно живее и старше, чем я видел его на портретах. Большой, несколько широковатый лоб, от которого все лицо быстро суживалось книзу. Густые черные брови с быстрым, любопытным взглядом темных глаз, полуулыбка на тонких губах и яркие, чуть ли не нарумяненные щеки. Серо-голубой сюртук ладно сидел на его невысокой, плотной фигуре. Сзади во всю стену висела карта России.

– Сидите, сидите, в ногах правды нет… – Он продолжал меня разглядывать: – Да вы молоды… Так вот, батенька, штука в чем. Депеша, которую вы привезли, вовсе не депеша. А по правде, я просил генерала Ермолова прислать вас ко мне под любым предлогом. Дело в том, что на вас падает подозрение в измене.

Я встал.

– Но ведь это только подозрение, друг мой, подозрение…

– О каком подозрении вы говорите?

– Так это не я говорю, золотой мой. И подозрения не мои. Я оттого вас вызвал, что батюшку вашего хорошо знал и решил не давать вас в обиду. Да вы садитесь, садитесь…

Он стал легко расхаживать по кабинету.

– Месяц назад были захвачены бумаги генерала Себастиани, а в них обнаружено донесение Мюрата о предполагаемом движении русских на Рудню. Решение о движении на Рудню было принято на военном совете только за два дня до этого. Ну, разумеется, стали искать изменника. Подозрения, подозрения… Вот и на вас думали…

– В какой связи?

– Как, братец, в какой? Вот мне докладывали, что вы по аванпостам разъезжаете, рисуете что-то. Конечно, страсть к художеству похвальна, но в армии надо быть осторожным, ох каким осторожным. Есть ведь недоброжелатели. Короче, вас было хотели арестовать и дознаваться, но до меня дошло. А я не позволю бесчестить сына старого воина, которого хорошо знал…

Ростопчин ходил, как бы пританцовывая, поглядывал на меня все так же насмешливо, но в то же время внимательно.

– А что ж вы в старом мундире? Бедствуете? И документы, говорят, потеряли. Но это ничего. Вот побьем французов, чин получите, все образуется… Так я о чем? Словом, вот мой план. Вы денька два здесь побудьте, на обед милости просим, а там поезжайте в армию. Я вас письмом снабжу к самому светлейшему, сниму подозрения… Вы ведь клянетесь именем своего батюшки, что ничего дурного противу отечества не замышляли?

– Я… конечно…

– Вот и прекрасно. Не сомневайтесь ни минуты, я на себя это дело возьму. Напишу, чтобы во всем разобрались, дали вам место в полку. А теперь отдыхайте, голубчик. Вы где остановились?

– У знакомого.

– Вечерком буду ужинать у князя Долгорукова, приходите запросто. У нас тут в Москве без церемоний. Только не путайте, Долгоруковых много. Я у того, которого дразнят «балкон» за челюсть здоровенную. Ха-ха, забавно, не правда ли? Ну, идите, идите, мой друг. И не благодарите. Батюшку вспоминайте, ему обязаны. До вечера.

Я уже открывал дверь, как Ростопчин сказал:

– Постойте. Что-то меня просили передать вам о докторе Шмидте…

Я остановился.

– Доктор Шмидт, доктор Шмидт… – Ростопчин потер рукой лоб. – Что-то вам про доктора Шмидта… Да напомните же, ведь я не знаком с этим Шмидтом!

Я неуверенно молчал.

– Вы что, не знаете доктора Шмидта?

Я пожал плечами.

– Но ведь именно вам меня просили передать что-то об этом докторе. Вспомните же наконец.

Я молчал.

– В таком случае, вернитесь, – сказал Ростопчин. – Придется нам вместе вспоминать.

– Вернитесь. Так вы не знаете доктора Шмидта?

– Возможно, и знаю, – ответил я. – Но не могу же упомнить всех, знакомых у меня очень много.

– Какая забывчивость! – сказал Ростопчин. – В такие-то молодые годы. Возможно, письмо одной особы напомнит вам о докторе Шмидте.

Он выдвинул ящик стола и достал небольшой листок бумаги.

– Не любопытствуя до ваших интимных дел, читаю только то, что касается доктора Шмидта. Итак, слушайте: «Здесь я увидела доктора Шмидта, о котором ты мне говорил. Он и не Шмидт вовсе и занят тайным делом, но для меня это давно не тайна…» Дальше не продолжаю, – сказал Ростопчин. – Здесь слишком много для вас любопытного. Если вы забыли доктора Шмидта, то, надеюсь, не забыли особу, написавшую вам это послание?

– Не знаю, – сказал я. – Возможно, письмо вовсе не мне.

– Вам, как не вам. Поручик Берестов разве не вы?

– Все это недоразумение. – Я отвечал наугад, чувствуя, что попал в историю.

– Возможно, и так, – сказал Ростопчин. – Давайте тогда разберемся. Я повторяю вопрос: вы помните ту особу, которая написала письмо?

Я снова пожал плечами.

– Ах, вот как! – удивился Ростопчин. – Прекрасное самообладание! Так я вам напомню. Полюбуйтесь.

Он положил передо мной медальон на тонкой серебряной цепочке. На верхней крышке медальона белой, голубой и сиреневой эмалью был выписан тонкий узор, напоминающий сложный вензель.

– Откройте, откройте, – сказал Ростопчин.

Я открыл медальон. Внутри него на темно-голубом овале написан женский портрет. Лицо повернуто в полупрофиль, но глаза смотрят прямо. Волосы спадают на плечи до открытого платья.

Я не сразу понял, что девушка в медальоне очень напоминает Наташу.

7

– Вспомнили? – спросил Ростопчин.

Я рассматривал медальон, а внутри росло изумление. Только детали не соответствовали в портрете – платье, прическа, – а в остальном казалось, что он писан с Наташи.

– Кто это? – спросил я.

– Однако! – сказал Ростопчин. – Подпись художника хоть разбираете?

Да, я увидел подпись. Мелко, но четко внизу овала: «А. Берестов».

– Не помните своих моделей? – спросил Ростопчин.

– Я вообще многого не помню, граф, – ответил я.

– Зовите меня просто «ваше сиятельство», – быстро поправил Ростопчин. – Для российского подданного ваше обращение может показаться странным. Когда вы отправились с депешей?

– Вчера утром.

– Почему только сегодня явились?

– Пошел дождь, и дороги развезло. Я ночевал в пути.

– Где?

– В какой-то деревне.

– Но в вашей подорожной нет ни одной отметки! Где вы меняли лошадей?

– Я не менял лошадей.

– По какой дороге вы ехали?

– На Москву только одна… хорошая дорога.

– Две, батенька, две!

Я не мог сообразить, как вести себя в отношении Листова. Ведь он просил сохранить в тайне заезд в свое имение.

– Майор Сухоцкий приписал на депеше, что вас сопровождает ротмистр Листов. Где он?

Я пожал плечами:

– Разве моя забота следить за ротмистром, подсаженным мне в тележку?

– Ах, золотко мое! – Ростопчин картинно всплеснул руками. – Да согласитесь, наконец, что все это выглядит странно! Вас отправляют курьером, вы скитаетесь бог знает где, не отмечаете подорожную, теряете сопровождающего, а кроме того, ничего не желаете помнить!

– Но это лучше, чем помнить то, чего не было, – заметил я.

– В каком смысле? – насторожился Ростопчин.

– Вы начали с моего батюшки и вашей памяти о нем. Как я теперь понимаю, это была всего лишь шутка?

– Ну конечно, дорогой мой! Хотя не поручусь, что среди моих знакомых не было какого-нибудь Берестова. Но шутка, пусть шутка. Я-то генерал-губернатор Москвы, и мне шутить сам бог велел. А вам-то какой резон? Я вас все равно перешучу.

– Мне вовсе не до шуток, – сказал я.

– Смело! – сказал Ростопчин. – Вы говорите со мной довольно смело! Похоже, что на руках у вас еще остались козыри. Но сначала разберемся с теми, которые мне известны.

Он положил на стол папку и постучал по ней пальцем.

– Тут все о вас. Сначала свидетельства об участии в Финском походе. Потом вы исчезаете на два года. И вот снова в войсках. Никаких документов ни о вашей службе, ни о вашем происхождении, только устные рассказы. В частности, доверенные лица сообщают, что вы любите ездить по аванпостам и что-то зарисовывать. Наконец, к нам попадает письмо от некой особы с упоминанием о докторе Шмидте, которого, как явствует из послания, вы знаете, но вспоминать не хотите. Думаю все же, что для вас не секрет начинание этой персоны. Доктор Шмидт, он же Франц Леппих, занят важным государственным делом.

Леппих, вот оно что! Тогда ясно, почему так заинтересован мной Ростопчин.

– Словом, – продолжал тот, – вам вряд ли меня переиграть. Отвечайте честно: кто вы? В каком тайном обществе состоите? Якобинец, мартинист, иллюминат? Какую цель преследуете в России? Ошибки вашего поведения бросаются в глаза. Вы не умеете докладывать, носите несуразный мундир, обращаясь ко мне, упорно избегаете должного титулования. Это доказывает, что вы находитесь в непривычной обстановке. Быть может, вы просто французский шпион?

– Шпион без документов, в «несуразном» мундире и необученный русскому?

– Вы правы, это нелепо. Тогда кто же? Быть может, вы действуете в одиночку? Быть может, вы основатель и пока единственный член какого-нибудь тайного союза или простой авантюрист?

– А почему бы не предположить, что я просто чудак? Бродячий философ, безобидный странник?

– Ну уж увольте! – Ростопчин усмехнулся. – Бродячих философов в военное время запирают в сумасшедших домах. У меня бунт на носу, сударь! По Москве слухи, аки змеи, ползают. То о пожаре, который Москву спалит. То о Бонапарте, который и не Бонапарт вовсе, а сын Екатерины. То о вещих голосах и страшных видениях. Кроме того, безобидные странники странствуют в мирных палестинах, а вы все жметесь к военным делам, где люди только и делают, что обижают друг друга.

– Бывают странники, о которых вы не имеете представления, – сказал я.

– Возможно, – холодно согласился Ростопчин. – Поскольку вы обходите трудный вопрос о вашей личности, я вам задам другой, полегче. И только в случае ответа мы с вами можем как-то договориться.

– О чем?

– О вашем будущем, мой милый, о вашем будущем! – Ростопчин вскинул брови.

– Только о вашем будущем, в котором намечаются осложнения, мы и можем договариваться. Итак, отвечайте: что вы знаете о докторе Шмидте, или Франце Липпихе?

Я рассматривал медальон, а внутри росло изумление. Только детали не соответствовали в портрете – платье, прическа, – а в остальном казалось, что он писан с Наташи.

– Кто это? – спросил я.

– Однако! – сказал Ростопчин. – Подпись художника хоть разбираете?

Да, я увидел подпись. Мелко, но четко внизу овала: «А. Берестов».

– Не помните своих моделей? – спросил Ростопчин.

– Я вообще многого не помню, граф, – ответил я.

– Зовите меня просто «ваше сиятельство», – быстро поправил Ростопчин. – Для российского подданного ваше обращение может показаться странным. Когда вы отправились с депешей?

– Вчера утром.

– Почему только сегодня явились?

– Пошел дождь, и дороги развезло. Я ночевал в пути.

– Где?

– В какой-то деревне.

– Но в вашей подорожной нет ни одной отметки! Где вы меняли лошадей?

– Я не менял лошадей.

– По какой дороге вы ехали?

– На Москву только одна… хорошая дорога.

– Две, батенька, две!

Я не мог сообразить, как вести себя в отношении Листова. Ведь он просил сохранить в тайне заезд в свое имение.

– Майор Сухоцкий приписал на депеше, что вас сопровождает ротмистр Листов. Где он?

Я пожал плечами:

– Разве моя забота следить за ротмистром, подсаженным мне в тележку?

– Ах, золотко мое! – Ростопчин картинно всплеснул руками. – Да согласитесь, наконец, что все это выглядит странно! Вас отправляют курьером, вы скитаетесь бог знает где, не отмечаете подорожную, теряете сопровождающего, а кроме того, ничего не желаете помнить!

– Но это лучше, чем помнить то, чего не было, – заметил я.

– В каком смысле? – насторожился Ростопчин.

– Вы начали с моего батюшки и вашей памяти о нем. Как я теперь понимаю, это была всего лишь шутка?

– Ну конечно, дорогой мой! Хотя не поручусь, что среди моих знакомых не было какого-нибудь Берестова. Но шутка, пусть шутка. Я-то генерал-губернатор Москвы, и мне шутить сам бог велел. А вам-то какой резон? Я вас все равно перешучу.

– Мне вовсе не до шуток, – сказал я.

– Смело! – сказал Ростопчин. – Вы говорите со мной довольно смело! Похоже, что на руках у вас еще остались козыри. Но сначала разберемся с теми, которые мне известны.

Он положил на стол папку и постучал по ней пальцем.

– Тут все о вас. Сначала свидетельства об участии в Финском походе. Потом вы исчезаете на два года. И вот снова в войсках. Никаких документов ни о вашей службе, ни о вашем происхождении, только устные рассказы. В частности, доверенные лица сообщают, что вы любите ездить по аванпостам и что-то зарисовывать. Наконец, к нам попадает письмо от некой особы с упоминанием о докторе Шмидте, которого, как явствует из послания, вы знаете, но вспоминать не хотите. Думаю все же, что для вас не секрет начинание этой персоны. Доктор Шмидт, он же Франц Леппих, занят важным государственным делом.

Леппих, вот оно что! Тогда ясно, почему так заинтересован мной Ростопчин.

– Словом, – продолжал тот, – вам вряд ли меня переиграть. Отвечайте честно: кто вы? В каком тайном обществе состоите? Якобинец, мартинист, иллюминат? Какую цель преследуете в России? Ошибки вашего поведения бросаются в глаза. Вы не умеете докладывать, носите несуразный мундир, обращаясь ко мне, упорно избегаете должного титулования. Это доказывает, что вы находитесь в непривычной обстановке. Быть может, вы просто французский шпион?

– Шпион без документов, в «несуразном» мундире и необученный русскому?

– Вы правы, это нелепо. Тогда кто же? Быть может, вы действуете в одиночку? Быть может, вы основатель и пока единственный член какого-нибудь тайного союза или простой авантюрист?

– А почему бы не предположить, что я просто чудак? Бродячий философ, безобидный странник?

– Ну уж увольте! – Ростопчин усмехнулся. – Бродячих философов в военное время запирают в сумасшедших домах. У меня бунт на носу, сударь! По Москве слухи, аки змеи, ползают. То о пожаре, который Москву спалит. То о Бонапарте, который и не Бонапарт вовсе, а сын Екатерины. То о вещих голосах и страшных видениях. Кроме того, безобидные странники странствуют в мирных палестинах, а вы все жметесь к военным делам, где люди только и делают, что обижают друг друга.

– Бывают странники, о которых вы не имеете представления, – сказал я.

– Возможно, – холодно согласился Ростопчин. – Поскольку вы обходите трудный вопрос о вашей личности, я вам задам другой, полегче. И только в случае ответа мы с вами можем как-то договориться.

– О чем?

– О вашем будущем, мой милый, о вашем будущем! – Ростопчин вскинул брови.

– Только о вашем будущем, в котором намечаются осложнения, мы и можем договариваться. Итак, отвечайте: что вы знаете о докторе Шмидте, или Франце Липпихе?