Страница:

Дитрихштейн, хотя и женатый на одной из Шуваловых, вовсе не был уже persona grata при государе. Вмешавшись, как мы знаем, в недоразумения Корсакова с эрцгерцогом Карлом, он был в глазах русского царя ответствен за преждевременное отступление австрийских войск, и Павел только что отставил тещу графа от должности гофмейстерины при великой княгине Елизавете. С другой стороны, ознакомившись с содержанием австрийского проекта, царь его не одобрил, быть может потому, что великой княжне Анне было только четыре года. Под влиянием Панина, отвернувшись от Австрии, он возвращался к мысли о северном союзе. 29 октября 1799 г. он подписал в Гатчине союзный договор со Швецией, торжественно принял датского посланника, барона Блома, который, после пребывания в Копенгагене, вновь появился в Петербурге с предложением участия в этом союзе, при условии ручательства за неприкосновенность датских владений. Наконец, забыв оскорбления, понесенные им недавно в Берлине, он написал Фридриху-Вильгельму, предлагая ему возобновление союза и называя его «первым государем Германии». Возможно, что это письмо не было отослано, как предполагали, но барону Крюденеру было дано поручение обсудить вместе с Пруссией «способы положить предел ненасытному честолюбию дома Габсбургов», и, при всей своей пруссомании, сам Панин замечал некоторый излишек гнева против Австрии в инструкциях, данных этому посланнику. Комментируя их в конфиденциальных письмах, он предостерегал своего преемника от вреда, какой он может нанести интересам России, выполнив слишком точно подобные распоряжения, равно как и те, которые Ростопчин может печь как пирожки». Откровенничая, в то же время он писал Семену Воронцову: «Теперь бросают общее дело с той же поспешностью, с какой за него брались. Если Ростопчин останется на своем месте, то через несколько месяцев Россия станет посмешищем Европы… Мое единственное желание – выйти из этого ада».

Берлинский двор оказался не более прежнего расположенным отступить от своего нейтралитета, а Лондон, со своей стороны, убеждал государя принести в жертву общим интересам свое негодование против Австрии, как бы справедливо оно ни было. Но Павел продолжал беспорядочно волноваться, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Накануне бракосочетания своей дочери (30 октября/10 ноября 1799 г.), он запретил графу Дитрихштейну на нем присутствовать, «не желая видеть интриганов»; на другой день он смягчился; но несколько дней спустя донесение Суворова из Фельдкирха, от 14 октября (новый стиль), наполненное жалобами против Австрии, снова привело его в ярость, и он велел опубликовать документ в официальной газете!

Неаполитанский и сардинский посланники старательно подливали масла в огонь. Герцог Серра-Каприола, тоже женатый на русской, дочери генерал-прокурора князя А. Вяземского, давно уже пользовался огромной благосклонностью и недавно еще усилил ее, приветствовав нового великого магистра Мальтийского ордена от имени трех приорств, Капуи, Барлетты и Мессины. При этом он заявлял, что меньше опасается для своей страны вынужденного временного господства французов, чем продолжительного рабства, к которому хочет привести ее Австрия. Его более предприимчивый товарищ маркиз де Галло испортил, правда, дело, выказав чрезмерные претензии, и за это был отпущен без прощальной аудиенции. Однако же, под влиянием герцога, его сардинского коллеги, Ростопчина и самого Витворта, который тоже, несколько неосторожно, указывал на «вероломство» Венского двора, Павел все более и более настраивался против Австрии, и потому склонялся выйти из коалиции. В конце ноября, заметив, что он зашел слишком далеко, Витворт попытался исправить зло, представив новые планы. Он предлагал субсидии на 60000 русских войск, в то время как Англия обязывалась угрожать берегам Голландии и Франции собственными своими силами. Ответом ему была сухая записка Ростопчина, исключавшая всякие переговоры по этому вопросу, и в то же время Суворов получил распоряжение вернуться со своими войсками в Россию.

По-видимому, это был конец всему. Павел возвращал себе свободу. На другой день 1829 ноября 1799 г. Панин тщетно употребил последнее усилие, написав письмо царю, после которого, в случае, если его не выслушают, «он ожидал своей отставки, в жестоких и позорных выражениях». Он был удивлен, не увидя ничего – ни торжества, ни обидной опалы. Пройдя, по уставу, через руки Ростопчина, письмо не дошло до своего назначения. Но Павел, однако, еще не покончил со своей нерешительностью. 2 декабря (старый стиль) новый рескрипт Суворову предписывал ему остаться на месте и быть готовым вновь перейти в наступление.

Опять новая неожиданность, не вызванная никаким даже малейшим обстоятельством. Так как великая княгиня уехала вместе со своим мужем, Павел был просто растроган этой разлукой, и в нем вновь зашевелилось нежное чувство к тому дому, который становился родным для его любимой дочери. В последний момент эрцгерцог-палатин решился передать великому князю Александру переписку эрцгерцога Карла с Суворовым и в свою очередь, узнав об этом, царь убедился, что в ссоре двух полководцев не вся вина была на той стороне, где он ее видел. Письмо Франца II, написанное в очень любезных выражениях, укрепило это впечатление. Наконец, императрице удалось заручиться поддержкой Кутайсова и, явившись неожиданно к жене, Павел объявил ей, «что она останется им довольна».

Итак, Австрия и коалиция одержали верх. Пока продолжались приветствия, поздравления и излияния, которыми обменялись Петербург и Вена, в этом были с минуту убеждены и тут, и там. Но и этой победе суждено было длиться недолго. Уступив еще раз, Павел не замедлил спохватиться. И поэтому, прежде всего в случае, если бы Суворов остался в Германии, его дальнейшее участие в войне не было решено. На другой день царь поставил это в зависимость от приема, который окажет Венский двор отправленным им туда требованиям, в виде ультиматума, касавшегося смены Тугута, отказа Австрии от намерения расширить свои границы и согласия на восстановление в Италии положения дел, существовавшего там до 1798 г. Кроме того, Павел в своих признаниях Витворту высказывал соображение, что присутствие его поиск в Германии, было в особенности полезно тому, чтобы помешать Австрии завладеть половиной полуострова! Он отвергал всякую мысль о возобновлении совместных действий с австрийскими войсками и не желал воевать с Францией иначе, как в союзе с одной Англией. Маркиз де Виомениль примет начальство над русскими войсками, зимовавшими на островах Джерсей и Гернсей, и с семнадцатью русскими кораблями присоединиться к английским сухопутным и – морским силам, чтобы произвести высадку во Франции, между Бордо и Сабль-д’Олонь.

В этот самый момент в Вене обсуждали вопрос о том, не лучше ли во что бы то ни стало отделаться от Суворова и его русских? Действительно, там были в самых лучших отношениях с Англией и надеялись на ее содействие для приобретения миланской провинции, в пределах, принадлежавших Австрии до войны за испанское и австрийское наследства, т. е. вместе с Новарой и крепостями. Так как сам Минто выказывал к тому свое расположение, Тугут отправил 19 ноября в Петербург «ответ», составленный в этом смысле.

Документ был получен через несколько дней после события 2 декабря и вызвал новую перемену. Колычев, окончательно заменивший в Вене Разумовского, получил приказание объявить императору и его министрам, что, «если они будут упорствовать в этой системе», царь отзовет свои войска. Итак, был сделан еще шаг к разрыву на почве дипломатической, а на почве военной новые конфликты между Суворовым и гофкригсратомвели в то же время к тому, чтобы сделать его неизбежным.

Но Суворов не стал ждать. 28 ноября, в тот самый час, когда в Петербурге произошла перемена решений, которая должна была его остановить, он двинулся в путь. Он остановился на некоторое время в Богемии, но только по причине затруднения встреченных им при добывании необходимых средств перевозки, что не помешало ему, «со свойственной ему искренностью», говорил он, написать эрцгерцогу Карлу, представив эту вынужденную остановку, мотивированной желанием уступить его мольбам.

Новые повеления государя застали его в Праге, и он тотчас же написал Францу II, прося зимних квартир и уверяя, что его войска будут готовы вновь выступить в поход по первому знаку. Но и Тугут не хотел больше поднимать вопроса о совместных военных действиях. Когда Минто говорил о том, чтобы довести наличный состав русских войск до 80000 человек, он энергично запротестовал в присутствии самого Колычева. Германия не может прокормить столько народу! Небольшой вспомогательной отряд, достаточный для того чтобы устрашать французов, было все, чего он просил у России. После долгих споров, он, однако, согласился на более энергичное содействие, но при условии, чтобы обе армии оперировали отдельно, причем русские будут действовать на северном и австрийцы на южном Майне и Неккаре. Один из участников сражения при Нови, граф Бельгард, в сопровождении самого лорда Минто, должен был представить этот план Суворову и убедить, кроме того, фельдмаршала вывести свои войска из Богемии и перейти во Франконию.

Ответ получился такой, какой можно было предвидеть по последним заявлениям победителя при Нови. Он по-прежнему оставался при своем намерении проникнуть во Францию через Дофине во главе австро-российской армии. Собственно говоря, он соглашался совершить поход к Неккару, но при прежних условиях и, с действительной на этот раз откровенностью, оказавшейся для него однако роковой, не побоялся открыть самому Павлу основание своего мнения, нам известное: невозможность для него обойтись без вспомогательных средств – генерального штаба, интендантства, госпиталей, осадной артиллерии, – которые доставляли ему австрийцы для его итальянской армии.

При условии, что он будет удовлетворен в этом отношении, Суворов говорил, что ручается за успех, где бы ему ни пришлось действовать. Он делал вид, что в восхищении от Бельгарда, которого пригласил обедать, после того, как сначала отказался принять; от Франца II, имя которой не произносил иначе, как коснувшись земли кончиками пальцев, по обычаю русских мужиков, и от Минто, писавшего, однако, жене, что никогда не видел «ни такого сумасшедшего, ни такого презренного человека». «То, что он (Суворов) говорит, прибавлял посол, абсолютно непонятно, равно как и то, что он пишет. Однако к своему сумасшествию он примешивает добрую долю хитрости, в пользу своих интересов. В то же время он самый незнающий и самый неспособный на свете офицер. Он ничего не делает и ничего не может делать. Он едва знает о том, что происходит вокруг него, никогда не глядит на карту, никогда не посещает постов. Обедая в восемь часов утра и проводя остальной день в постели, он встает вечером на несколько часов, с затуманенной головой и с ослабевшим сознанием…»

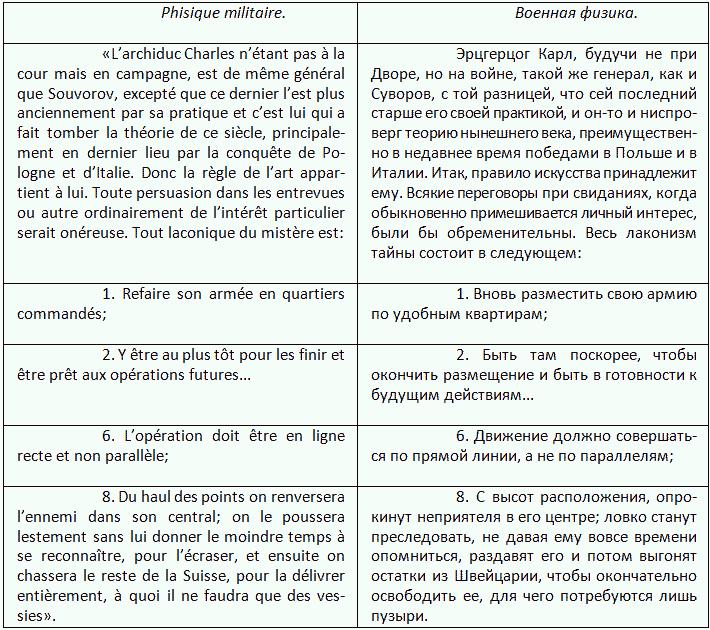

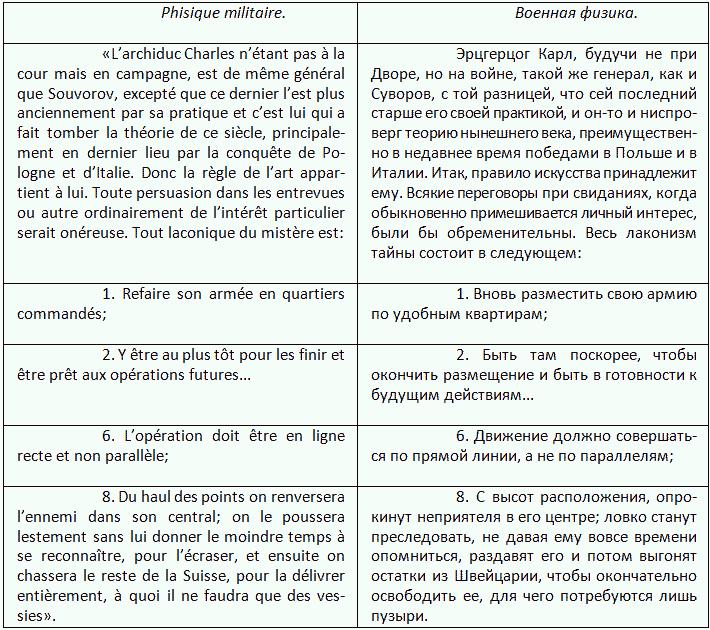

Один прусский дипломат, граф Бернсторф, бывший проездом в Праге, получил от свидания с фельдмаршалом аналогичное впечатление, и его же должен был разделить и английский комиссар Клинтон, ознакомившись со следующей заметкой, которую сообщил ему князь Италийский, и отрывок из которой мы приводим, сохраняя стиль и орфографию документа, не принадлежащую, впрочем, перу фельдмаршала, и где, как и в других его записках, небрежность переписчика могла иметь свое влияние.

Лица, навещавшие фельдмаршала в Праге, не могли однако не поражаться внешностью русского лагеря, представлявшего их глазам действительно очень величественный вид, хотя великий князь Константин с его блестящей свитой больше там не находился. Он уже был в России, оставив позади себя тягостные воспоминания, в особенности в Швабии, где проявил себя возмутительно дикими поступками. Но и без него Суворов вел себя, как настоящий государь. Он держал двор, давал аудиенции знатным лицам, гражданским и военным съезжавшимся со всех концов Европы. Нельсон прислал ему из Палермо письмо, где, расточая по его адресу самые лестные выражения, находил в себе физическое сходство с фельдмаршалом, на что последний ответил комплиментами, перемешанными с эпиграммами и недомолвками: «Je vous croyais de Malte en Egypte, pour ?craser le reste des surnaturels ath?es de notre temps par les Arabes. La cour de Palerme n’est pas Cith?re. Le magnanime souverain est pour nous. Au reste, illustre fr?re, que ne donnez vous pas au monde pour Jris des Aboukirs (sic!). Bon – an! Bon si?cle!».

Лица, навещавшие фельдмаршала в Праге, не могли однако не поражаться внешностью русского лагеря, представлявшего их глазам действительно очень величественный вид, хотя великий князь Константин с его блестящей свитой больше там не находился. Он уже был в России, оставив позади себя тягостные воспоминания, в особенности в Швабии, где проявил себя возмутительно дикими поступками. Но и без него Суворов вел себя, как настоящий государь. Он держал двор, давал аудиенции знатным лицам, гражданским и военным съезжавшимся со всех концов Европы. Нельсон прислал ему из Палермо письмо, где, расточая по его адресу самые лестные выражения, находил в себе физическое сходство с фельдмаршалом, на что последний ответил комплиментами, перемешанными с эпиграммами и недомолвками: «Je vous croyais de Malte en Egypte, pour ?craser le reste des surnaturels ath?es de notre temps par les Arabes. La cour de Palerme n’est pas Cith?re. Le magnanime souverain est pour nous. Au reste, illustre fr?re, que ne donnez vous pas au monde pour Jris des Aboukirs (sic!). Bon – an! Bon si?cle!».

Курфюрст Баварский отправил в Прагу одного из своих офицеров, чтобы передать знаки ордена Св. Губерта, пожалованного фельдмаршалу, и прислал ему придворного живописца Миллера, чтобы написать портрет героя. Суворов оказал художнику самый лучший прием и обратился к нему со следующей речью:

«Ваша кисть изобразит черты моего лица; они видны, но внутреннее человечество мое сокрыто. Итак, скажу вам, любезный господин Миллер, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь; но люблю моего ближнего. Во всю жизнь мою никого не сделал несчастным. Ни одного приговора на смертную казнь не подписывал. Ни одно насекомое не погибло от руки моей. Был мал, был велик…»

Произнося эти слова, он вскочил на стул.

«При приливе и отливе счастья уповал на Бога и был непоколебим, как и теперь…»

Тут он сел на стул.

Как и в Фельдкирхе, эти странные разговоры и чудачества сменялись проблесками глубокого ума, когда за минуту до того изумлявшимся и недовольным австрийцам и англичанам фельдмаршал говорил следующие высокомерные речи:

«Господа, не английские деньги, не русские штыки, не австрийские кавалерия и тактика, не Суворов водворят порядок и одержат победы с желанными последствиями, а справедливость, бескорыстие, которое внесут в политику, прямота, благородство и порядочность, привлекающие сердца…»

Очень серьезно также относился он к близкому возобновлению похода. Но 8 января 1800 г. Павел прислал ему формальное приказание, и на этот раз окончательное, отвести свои войска в Россию.

Это не было, как почти все думали, или по крайней мере не было исключительно следствием анконского дела. В этот момент царь еще надеялся получить полную «сатисфакцию» за поругание его флага. Но военный разрыв между русскими и австрийцами приносил свои последние горькие плоды. В этот момент из штабквартиры Суворова приехал в Петербург граф Петр Толстой и, подвергнутый допросу, сознался, что армия Треббии и Нови представляла теперь собой, под начальством Суворова, лишь шайку разбойников, как говорил Дерфельден, по-прежнему храбрых, но неспособных оказать сопротивление европейским войскам. Выслушав это донесение, Павел чуть было не задохся от гнева. Со своей обычной непоследовательностью, он тут же разжаловал слишком правдивого офицера, но тотчас же доказал, что верит его свидетельству.

Впрочем, еще раньше получения распоряжения, отзывавшего его в Россию, Суворов уже вновь выступил в этом направлении. Тугут категорически отказался присоединить к войскам фельдмаршала хотя бы несколько тысяч императорских войск, без которых, по заявлению последнего, нельзя было появиться на поле сражения, и не менее решительно потребовал, чтобы русские очистили австрийские территории, где их присутствие вызывало единодушные жалобы. Всякая надежда на соглашение с этой стороны пропадала.

Один корпус принца Конде остался под Линцем – и вел переговоры с Англией о том, чтобы перейти на ее содержание. Герцог Анжуйский, в глубине души, очень противился мысли «вернуться к мрачной жизни русского драгунского полковника, квартирующего на Волыни». Так как Суворов не препятствовал, Гренвиль сделал предложение царю направить означенный корпус в Триест, откуда перевезти в Англию и присоединить к войскам, назначенным для предложенной высадки во Франции. Но намерения Павла, недавно такие благожелательные по отношению к Сент-Джемскому двору, уже изменились. В Лондоне выказывали слишком много любезности к Вене. Принц Конде, однако, долго ждал результата предложений, сделанных в Петербурге, и когда, в марте 1800 г., все еще оставаясь в неизвестности, он решился, хотя и с сожалением, снова двинуться в Россию, сопровождавший его русский комиссар, князь Горчаков, неожиданно объявил ему, что он уже больше не находится на службе царя. В порыве гнева Павел послал приказание фельдмаршалу распустить этот корпус, и в тот же день, на параде, велел сложить с себя оружие нескольким французским офицерам, находившимся в Петербурге.

Суворов получил в то же время выговор за то, что выразил свое одобрение проектам принца, и упреки, или дурное обращение, посыпались теперь на него. Во всяком случае ничем не оправдываемое поведение Павла по отношению к славному воину не было однако внушено одними пустыми мотивами, в которых обычно думали найти его причину: пренебрежение к прусской форме, постоянное пребывание при нем дежурного генерала и прочие нарушения устава. Конечно, Павел был такой человек, что преувеличивал до абсурда значение подобных проступков. Рассказы Толстого о состоянии армии, только что им покинутой, доставили, однако, другое неудовольствие, гораздо более серьезное и имевшее тем больше оснований для возбуждения неудовольствия государя, что оно находило подтверждение этого донесения в одном письме, в котором Суворов говорил о невозможности выступить в поход без австрийцев! Как автор такой военной реформы, которая лишала русских генералов их штабов и не давала им услуг интендантства, царь должен бы был, без сомнения, признать в себе самом большую долю ответственности за это. Но на это он не был способен. Он ответил Суворову, воспроизведя слово в слово обидные утверждения, содержавшиеся в послании фельдмаршала, и вывел из них заключение, что раз находят одних австрийцев в состоянии хорошо воевать, то они и должны одни заботиться о дальнейшем ведении войны После этого он продолжал удручать князя Италийского все более и более яркими проявлениями своего неудовольствия.

Суворов провел конец зимы в своем Кобринском имении, где, чувствуя все сильнее и сильнее физически и нравственно только что пережитые испытания, он остался, однако, верен своим привычкам, как и своим чувствам и идеям. Он по-прежнему играл с деревенскими мальчишками, пел на клиросе и строил планы вторжения во Францию. В апреле Павел почувствовал угрызения совести и, торопя фельдмаршала приехать в Петербург, совершенно неожиданно назначил ему встречу, достойную «героя всех веков», как он теперь выражался: роскошно обставленное помещение в Зимнем дворце, триумфальная арка при въезде в столицу, кортеж, кантаты. Но в последний момент все эти приготовления были отменены. Ветер снова переменился, и говорят, что Кутайсов взял на себя труд привести флюгер в движение.

Когда бывший цирюльник по приказанию царя выехал навстречу, Суворов будто бы сделал вид, что не узнает фаворита, расспрашивая его с притворным чистосердечием о его происхождении и заслугах, доставших ему такое высокое положение. После чего он позвал знакомого нам лакея:

– Прошка: я тебе каждый день повторяю: перестань пить! перестань воровать. Но ты меня не слушаешь. Однако посмотри на этого человека: он был то же, что и ты, но, не быв никогда пьяницей и вором, он теперь шталмейстер Его Величества, граф и кавалер всех Российских орденов!

Вследствие этой выходки, или же по другой неизвестной нам причине, «герой всех веков» прибыл в Петербург без всякой помпы 20 апреля 1800 г. (старый стиль) вечером и остановился просто в доме своего племянника, графа Хвостова, где ему тотчас же пришлось слечь в постель. 6 мая, после возобновлявшихся припадков беспамятства, он скончался, и Павел даже не проводил до Александро-Невской лавры тело знаменитого полководца. Молва говорит, будто он ограничился тем, что поклонился по дороге гробу, стоя на углу одной улицы, для встречи процессии. Вернувшись затем во дворец, он был весь день сумрачен, не мог спать ночью и еще на другой день не переставал повторять: «Жаль!» Но из Камер-фурьерского журнала, 9 мая, в день похорон, не видно, каким образом он устроился, чтобы воздать праху героя хотя бы это мимолетное уважение. Мы знаем минута в минуту его времяпрепровождение, и, по-видимому, он был занят другим.

В соборе, по рассказам графини Головиной, коридор, ведший к последнему жилищу великого усопшего, оказался слишком узким, и гренадеры итальянской армии бросились вперед со словами: «Суворов должен пройти всюду!». И, подняв гроб на плечи, они нашли способ проложить ему дорогу.

С другой стороны, Ростопчин все более и более брал верх над Паниным, и его влияние, совпадавшее с возраставшим неудовольствием Павла против коалиции, возвращало государя к первоначальной программе его царствования. Вопреки своему космополитическому воспитанию, будущий защитник древней столицы империи от французов обнаруживал в этот момент душу старого москвича, враждебную всяким сношениям с европейским миром и, наряду с самыми ошибочными внушениями, он почерпал здесь некоторые очень правильные мысли. России, говорил он, незачем воевать на чужой территории, за интересы, совершенно ей чуждые, которым она приносила в жертву свои собственные, особенно в Польше.

Это было мнение, или тайная мысль, самой Екатерины, восторжествовавшая теперь в главном советнике Павла, однако ни он, ни его государь не сумели дать ей такого же определенного и твердого направления. Действительно, они соединяли с ней, сами себе противореча, смутное, но все более и более манившее их желание сближения с Францией, к чему склоняли их разочарования, испытанные в союзе с Австрией, а также впечатление, произведенное на них событием 18 брюмера. По свидетельству Витворта, «добродетели Бонапарта» стали среди приближенных царя любимой темой разговора. Герцог Серра-Каприола заявил без обиняков, что все сторонники правого дела, сравнивая Тугута и Бонапарта, должны отдать предпочтение второму, и Павел начинал подпадать под обаяние героя Арколы и пирамид. Какие бы неприятности он ни видел от союза с Австрией, он вынес из этого похода любовь к авантюрам, которая уже не давала ему более покоя.

Однако партия коалиции, поддерживаемая эмигрантами, стояла твердо на своем и прислала в это самое время человека, боевая известность которого, казалось, могла явиться для царя могущественным средством обольщения. С одобрения Людовика XVIII, Дюмурье ходатайствовал о разрешении приехать в Петербург, чтобы представить на рассмотрение план, который, как он утверждал, обещал вторую победу общему делу и величайшую славу всероссийскому императору. Оставив письма генерала долгое время без ответа, Павел, уступая настояниям Панина, решился в декабре 1799 года принять это лицо; но, приехав в Петербург 9 января 1800 года, Дюмурье нашел там новую перемену настроения и менее приветливое отношение, чем на какое он считал возможным рассчитывать.

Берлинский двор оказался не более прежнего расположенным отступить от своего нейтралитета, а Лондон, со своей стороны, убеждал государя принести в жертву общим интересам свое негодование против Австрии, как бы справедливо оно ни было. Но Павел продолжал беспорядочно волноваться, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Накануне бракосочетания своей дочери (30 октября/10 ноября 1799 г.), он запретил графу Дитрихштейну на нем присутствовать, «не желая видеть интриганов»; на другой день он смягчился; но несколько дней спустя донесение Суворова из Фельдкирха, от 14 октября (новый стиль), наполненное жалобами против Австрии, снова привело его в ярость, и он велел опубликовать документ в официальной газете!

Неаполитанский и сардинский посланники старательно подливали масла в огонь. Герцог Серра-Каприола, тоже женатый на русской, дочери генерал-прокурора князя А. Вяземского, давно уже пользовался огромной благосклонностью и недавно еще усилил ее, приветствовав нового великого магистра Мальтийского ордена от имени трех приорств, Капуи, Барлетты и Мессины. При этом он заявлял, что меньше опасается для своей страны вынужденного временного господства французов, чем продолжительного рабства, к которому хочет привести ее Австрия. Его более предприимчивый товарищ маркиз де Галло испортил, правда, дело, выказав чрезмерные претензии, и за это был отпущен без прощальной аудиенции. Однако же, под влиянием герцога, его сардинского коллеги, Ростопчина и самого Витворта, который тоже, несколько неосторожно, указывал на «вероломство» Венского двора, Павел все более и более настраивался против Австрии, и потому склонялся выйти из коалиции. В конце ноября, заметив, что он зашел слишком далеко, Витворт попытался исправить зло, представив новые планы. Он предлагал субсидии на 60000 русских войск, в то время как Англия обязывалась угрожать берегам Голландии и Франции собственными своими силами. Ответом ему была сухая записка Ростопчина, исключавшая всякие переговоры по этому вопросу, и в то же время Суворов получил распоряжение вернуться со своими войсками в Россию.

По-видимому, это был конец всему. Павел возвращал себе свободу. На другой день 1829 ноября 1799 г. Панин тщетно употребил последнее усилие, написав письмо царю, после которого, в случае, если его не выслушают, «он ожидал своей отставки, в жестоких и позорных выражениях». Он был удивлен, не увидя ничего – ни торжества, ни обидной опалы. Пройдя, по уставу, через руки Ростопчина, письмо не дошло до своего назначения. Но Павел, однако, еще не покончил со своей нерешительностью. 2 декабря (старый стиль) новый рескрипт Суворову предписывал ему остаться на месте и быть готовым вновь перейти в наступление.

Опять новая неожиданность, не вызванная никаким даже малейшим обстоятельством. Так как великая княгиня уехала вместе со своим мужем, Павел был просто растроган этой разлукой, и в нем вновь зашевелилось нежное чувство к тому дому, который становился родным для его любимой дочери. В последний момент эрцгерцог-палатин решился передать великому князю Александру переписку эрцгерцога Карла с Суворовым и в свою очередь, узнав об этом, царь убедился, что в ссоре двух полководцев не вся вина была на той стороне, где он ее видел. Письмо Франца II, написанное в очень любезных выражениях, укрепило это впечатление. Наконец, императрице удалось заручиться поддержкой Кутайсова и, явившись неожиданно к жене, Павел объявил ей, «что она останется им довольна».

Итак, Австрия и коалиция одержали верх. Пока продолжались приветствия, поздравления и излияния, которыми обменялись Петербург и Вена, в этом были с минуту убеждены и тут, и там. Но и этой победе суждено было длиться недолго. Уступив еще раз, Павел не замедлил спохватиться. И поэтому, прежде всего в случае, если бы Суворов остался в Германии, его дальнейшее участие в войне не было решено. На другой день царь поставил это в зависимость от приема, который окажет Венский двор отправленным им туда требованиям, в виде ультиматума, касавшегося смены Тугута, отказа Австрии от намерения расширить свои границы и согласия на восстановление в Италии положения дел, существовавшего там до 1798 г. Кроме того, Павел в своих признаниях Витворту высказывал соображение, что присутствие его поиск в Германии, было в особенности полезно тому, чтобы помешать Австрии завладеть половиной полуострова! Он отвергал всякую мысль о возобновлении совместных действий с австрийскими войсками и не желал воевать с Францией иначе, как в союзе с одной Англией. Маркиз де Виомениль примет начальство над русскими войсками, зимовавшими на островах Джерсей и Гернсей, и с семнадцатью русскими кораблями присоединиться к английским сухопутным и – морским силам, чтобы произвести высадку во Франции, между Бордо и Сабль-д’Олонь.

В этот самый момент в Вене обсуждали вопрос о том, не лучше ли во что бы то ни стало отделаться от Суворова и его русских? Действительно, там были в самых лучших отношениях с Англией и надеялись на ее содействие для приобретения миланской провинции, в пределах, принадлежавших Австрии до войны за испанское и австрийское наследства, т. е. вместе с Новарой и крепостями. Так как сам Минто выказывал к тому свое расположение, Тугут отправил 19 ноября в Петербург «ответ», составленный в этом смысле.

Документ был получен через несколько дней после события 2 декабря и вызвал новую перемену. Колычев, окончательно заменивший в Вене Разумовского, получил приказание объявить императору и его министрам, что, «если они будут упорствовать в этой системе», царь отзовет свои войска. Итак, был сделан еще шаг к разрыву на почве дипломатической, а на почве военной новые конфликты между Суворовым и гофкригсратомвели в то же время к тому, чтобы сделать его неизбежным.

VII

Германия выказывала фельдмаршалу не больше гостеприимства, чем Швейцария, и по тем же причинам. Вскоре дело дошло до того, что один из русских дивизионных командиров, и единственный, который, по свидетельству Викгама, чего-нибудь стоил, Дерфельден, подал в отставку, «не желая служить в армии разбойников». Следовательно, даже ранее получения предписания царя, уже 2/13 ноября 1799 года, Суворов принужден был объявить Францу II, что видит себя в печальной необходимости увести свои войска в Россию. В Вене предвидели это решение и даже ждали без неудовольствия. Тем не менее, его испугались. Уход русских не сделает ли французов более смелыми и требовательными? Постарались еще выиграть время. Кобенцелю было поручено добиться отсрочки, эрцгерцог Карл послал фельдмаршалу умоляющее письмо, чрезмерную любезность которого порицал Тугут, и сам Франц II, в более держанных выражениях, просил Суворова подождать результата шагов, предпринятых в Петербурге. Но все же он прибавлял, что если бы они привели, как он надеется, к оставлению фельдмаршала в Германии, то будут приняты меры к тому, чтобы сделать его пребывание менее тягостным для населения.Но Суворов не стал ждать. 28 ноября, в тот самый час, когда в Петербурге произошла перемена решений, которая должна была его остановить, он двинулся в путь. Он остановился на некоторое время в Богемии, но только по причине затруднения встреченных им при добывании необходимых средств перевозки, что не помешало ему, «со свойственной ему искренностью», говорил он, написать эрцгерцогу Карлу, представив эту вынужденную остановку, мотивированной желанием уступить его мольбам.

Новые повеления государя застали его в Праге, и он тотчас же написал Францу II, прося зимних квартир и уверяя, что его войска будут готовы вновь выступить в поход по первому знаку. Но и Тугут не хотел больше поднимать вопроса о совместных военных действиях. Когда Минто говорил о том, чтобы довести наличный состав русских войск до 80000 человек, он энергично запротестовал в присутствии самого Колычева. Германия не может прокормить столько народу! Небольшой вспомогательной отряд, достаточный для того чтобы устрашать французов, было все, чего он просил у России. После долгих споров, он, однако, согласился на более энергичное содействие, но при условии, чтобы обе армии оперировали отдельно, причем русские будут действовать на северном и австрийцы на южном Майне и Неккаре. Один из участников сражения при Нови, граф Бельгард, в сопровождении самого лорда Минто, должен был представить этот план Суворову и убедить, кроме того, фельдмаршала вывести свои войска из Богемии и перейти во Франконию.

Ответ получился такой, какой можно было предвидеть по последним заявлениям победителя при Нови. Он по-прежнему оставался при своем намерении проникнуть во Францию через Дофине во главе австро-российской армии. Собственно говоря, он соглашался совершить поход к Неккару, но при прежних условиях и, с действительной на этот раз откровенностью, оказавшейся для него однако роковой, не побоялся открыть самому Павлу основание своего мнения, нам известное: невозможность для него обойтись без вспомогательных средств – генерального штаба, интендантства, госпиталей, осадной артиллерии, – которые доставляли ему австрийцы для его итальянской армии.

При условии, что он будет удовлетворен в этом отношении, Суворов говорил, что ручается за успех, где бы ему ни пришлось действовать. Он делал вид, что в восхищении от Бельгарда, которого пригласил обедать, после того, как сначала отказался принять; от Франца II, имя которой не произносил иначе, как коснувшись земли кончиками пальцев, по обычаю русских мужиков, и от Минто, писавшего, однако, жене, что никогда не видел «ни такого сумасшедшего, ни такого презренного человека». «То, что он (Суворов) говорит, прибавлял посол, абсолютно непонятно, равно как и то, что он пишет. Однако к своему сумасшествию он примешивает добрую долю хитрости, в пользу своих интересов. В то же время он самый незнающий и самый неспособный на свете офицер. Он ничего не делает и ничего не может делать. Он едва знает о том, что происходит вокруг него, никогда не глядит на карту, никогда не посещает постов. Обедая в восемь часов утра и проводя остальной день в постели, он встает вечером на несколько часов, с затуманенной головой и с ослабевшим сознанием…»

Один прусский дипломат, граф Бернсторф, бывший проездом в Праге, получил от свидания с фельдмаршалом аналогичное впечатление, и его же должен был разделить и английский комиссар Клинтон, ознакомившись со следующей заметкой, которую сообщил ему князь Италийский, и отрывок из которой мы приводим, сохраняя стиль и орфографию документа, не принадлежащую, впрочем, перу фельдмаршала, и где, как и в других его записках, небрежность переписчика могла иметь свое влияние.

Курфюрст Баварский отправил в Прагу одного из своих офицеров, чтобы передать знаки ордена Св. Губерта, пожалованного фельдмаршалу, и прислал ему придворного живописца Миллера, чтобы написать портрет героя. Суворов оказал художнику самый лучший прием и обратился к нему со следующей речью:

«Ваша кисть изобразит черты моего лица; они видны, но внутреннее человечество мое сокрыто. Итак, скажу вам, любезный господин Миллер, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь; но люблю моего ближнего. Во всю жизнь мою никого не сделал несчастным. Ни одного приговора на смертную казнь не подписывал. Ни одно насекомое не погибло от руки моей. Был мал, был велик…»

Произнося эти слова, он вскочил на стул.

«При приливе и отливе счастья уповал на Бога и был непоколебим, как и теперь…»

Тут он сел на стул.

Как и в Фельдкирхе, эти странные разговоры и чудачества сменялись проблесками глубокого ума, когда за минуту до того изумлявшимся и недовольным австрийцам и англичанам фельдмаршал говорил следующие высокомерные речи:

«Господа, не английские деньги, не русские штыки, не австрийские кавалерия и тактика, не Суворов водворят порядок и одержат победы с желанными последствиями, а справедливость, бескорыстие, которое внесут в политику, прямота, благородство и порядочность, привлекающие сердца…»

Очень серьезно также относился он к близкому возобновлению похода. Но 8 января 1800 г. Павел прислал ему формальное приказание, и на этот раз окончательное, отвести свои войска в Россию.

Это не было, как почти все думали, или по крайней мере не было исключительно следствием анконского дела. В этот момент царь еще надеялся получить полную «сатисфакцию» за поругание его флага. Но военный разрыв между русскими и австрийцами приносил свои последние горькие плоды. В этот момент из штабквартиры Суворова приехал в Петербург граф Петр Толстой и, подвергнутый допросу, сознался, что армия Треббии и Нови представляла теперь собой, под начальством Суворова, лишь шайку разбойников, как говорил Дерфельден, по-прежнему храбрых, но неспособных оказать сопротивление европейским войскам. Выслушав это донесение, Павел чуть было не задохся от гнева. Со своей обычной непоследовательностью, он тут же разжаловал слишком правдивого офицера, но тотчас же доказал, что верит его свидетельству.

Впрочем, еще раньше получения распоряжения, отзывавшего его в Россию, Суворов уже вновь выступил в этом направлении. Тугут категорически отказался присоединить к войскам фельдмаршала хотя бы несколько тысяч императорских войск, без которых, по заявлению последнего, нельзя было появиться на поле сражения, и не менее решительно потребовал, чтобы русские очистили австрийские территории, где их присутствие вызывало единодушные жалобы. Всякая надежда на соглашение с этой стороны пропадала.

Один корпус принца Конде остался под Линцем – и вел переговоры с Англией о том, чтобы перейти на ее содержание. Герцог Анжуйский, в глубине души, очень противился мысли «вернуться к мрачной жизни русского драгунского полковника, квартирующего на Волыни». Так как Суворов не препятствовал, Гренвиль сделал предложение царю направить означенный корпус в Триест, откуда перевезти в Англию и присоединить к войскам, назначенным для предложенной высадки во Франции. Но намерения Павла, недавно такие благожелательные по отношению к Сент-Джемскому двору, уже изменились. В Лондоне выказывали слишком много любезности к Вене. Принц Конде, однако, долго ждал результата предложений, сделанных в Петербурге, и когда, в марте 1800 г., все еще оставаясь в неизвестности, он решился, хотя и с сожалением, снова двинуться в Россию, сопровождавший его русский комиссар, князь Горчаков, неожиданно объявил ему, что он уже больше не находится на службе царя. В порыве гнева Павел послал приказание фельдмаршалу распустить этот корпус, и в тот же день, на параде, велел сложить с себя оружие нескольким французским офицерам, находившимся в Петербурге.

Суворов получил в то же время выговор за то, что выразил свое одобрение проектам принца, и упреки, или дурное обращение, посыпались теперь на него. Во всяком случае ничем не оправдываемое поведение Павла по отношению к славному воину не было однако внушено одними пустыми мотивами, в которых обычно думали найти его причину: пренебрежение к прусской форме, постоянное пребывание при нем дежурного генерала и прочие нарушения устава. Конечно, Павел был такой человек, что преувеличивал до абсурда значение подобных проступков. Рассказы Толстого о состоянии армии, только что им покинутой, доставили, однако, другое неудовольствие, гораздо более серьезное и имевшее тем больше оснований для возбуждения неудовольствия государя, что оно находило подтверждение этого донесения в одном письме, в котором Суворов говорил о невозможности выступить в поход без австрийцев! Как автор такой военной реформы, которая лишала русских генералов их штабов и не давала им услуг интендантства, царь должен бы был, без сомнения, признать в себе самом большую долю ответственности за это. Но на это он не был способен. Он ответил Суворову, воспроизведя слово в слово обидные утверждения, содержавшиеся в послании фельдмаршала, и вывел из них заключение, что раз находят одних австрийцев в состоянии хорошо воевать, то они и должны одни заботиться о дальнейшем ведении войны После этого он продолжал удручать князя Италийского все более и более яркими проявлениями своего неудовольствия.

Суворов провел конец зимы в своем Кобринском имении, где, чувствуя все сильнее и сильнее физически и нравственно только что пережитые испытания, он остался, однако, верен своим привычкам, как и своим чувствам и идеям. Он по-прежнему играл с деревенскими мальчишками, пел на клиросе и строил планы вторжения во Францию. В апреле Павел почувствовал угрызения совести и, торопя фельдмаршала приехать в Петербург, совершенно неожиданно назначил ему встречу, достойную «героя всех веков», как он теперь выражался: роскошно обставленное помещение в Зимнем дворце, триумфальная арка при въезде в столицу, кортеж, кантаты. Но в последний момент все эти приготовления были отменены. Ветер снова переменился, и говорят, что Кутайсов взял на себя труд привести флюгер в движение.

Когда бывший цирюльник по приказанию царя выехал навстречу, Суворов будто бы сделал вид, что не узнает фаворита, расспрашивая его с притворным чистосердечием о его происхождении и заслугах, доставших ему такое высокое положение. После чего он позвал знакомого нам лакея:

– Прошка: я тебе каждый день повторяю: перестань пить! перестань воровать. Но ты меня не слушаешь. Однако посмотри на этого человека: он был то же, что и ты, но, не быв никогда пьяницей и вором, он теперь шталмейстер Его Величества, граф и кавалер всех Российских орденов!

Вследствие этой выходки, или же по другой неизвестной нам причине, «герой всех веков» прибыл в Петербург без всякой помпы 20 апреля 1800 г. (старый стиль) вечером и остановился просто в доме своего племянника, графа Хвостова, где ему тотчас же пришлось слечь в постель. 6 мая, после возобновлявшихся припадков беспамятства, он скончался, и Павел даже не проводил до Александро-Невской лавры тело знаменитого полководца. Молва говорит, будто он ограничился тем, что поклонился по дороге гробу, стоя на углу одной улицы, для встречи процессии. Вернувшись затем во дворец, он был весь день сумрачен, не мог спать ночью и еще на другой день не переставал повторять: «Жаль!» Но из Камер-фурьерского журнала, 9 мая, в день похорон, не видно, каким образом он устроился, чтобы воздать праху героя хотя бы это мимолетное уважение. Мы знаем минута в минуту его времяпрепровождение, и, по-видимому, он был занят другим.

В соборе, по рассказам графини Головиной, коридор, ведший к последнему жилищу великого усопшего, оказался слишком узким, и гренадеры итальянской армии бросились вперед со словами: «Суворов должен пройти всюду!». И, подняв гроб на плечи, они нашли способ проложить ему дорогу.

VIII

С этим человеком, который, несмотря ни на что, мечтал еще воевать во главе австро-российской армии, исчезала последняя надежда на возвращение к прошлому. Венский двор несомненно вступил теперь, поздно и неохотно, на путь уступок и необходимых исправлений. Он предал военному суду генерала Фрёлиха и поручил чрезвычайному послу представить извинения в Петербурге. Но в то же время раздражение Павла усилилось известиями, полученными им от его дочери, Александры Павловны. Они сообщали, что она терпит дурное обращение, которое, со стороны ее завистливой belle-soeur, второй жены императора Франца, Марии-Терезии Неаполитанской, принимало характер настоящего преследования. Молодой женщине ставили в укор даже блеск ее бриллиантовых украшений, затмевавших бриллианты императрицы! Проезжая из Вены в Будапешт, великая княгиня очаровала венгров своей красотой и грацией. Она завоевала их любовь, надев национальный костюм, но тотчас же возбудила подозрение, что поощряет сепаратистские стремления, которые действительно чрезмерно возбуждало ее присутствие. Поэтому за ней был учрежден такой тщательный и придирчивый надзор, что духовник принцессы, Самборский, был вынужден сам ходить на рынок и прятать под полой рыбу, предназначенную для русской ухи, любимого блюда бедной Александры Павловны! Когда она в марте 1801 года умерла от родов, говорили, что Мария-Терезия этому содействовала. Больной будто бы было отказано в самом элементарном уходе!С другой стороны, Ростопчин все более и более брал верх над Паниным, и его влияние, совпадавшее с возраставшим неудовольствием Павла против коалиции, возвращало государя к первоначальной программе его царствования. Вопреки своему космополитическому воспитанию, будущий защитник древней столицы империи от французов обнаруживал в этот момент душу старого москвича, враждебную всяким сношениям с европейским миром и, наряду с самыми ошибочными внушениями, он почерпал здесь некоторые очень правильные мысли. России, говорил он, незачем воевать на чужой территории, за интересы, совершенно ей чуждые, которым она приносила в жертву свои собственные, особенно в Польше.

Это было мнение, или тайная мысль, самой Екатерины, восторжествовавшая теперь в главном советнике Павла, однако ни он, ни его государь не сумели дать ей такого же определенного и твердого направления. Действительно, они соединяли с ней, сами себе противореча, смутное, но все более и более манившее их желание сближения с Францией, к чему склоняли их разочарования, испытанные в союзе с Австрией, а также впечатление, произведенное на них событием 18 брюмера. По свидетельству Витворта, «добродетели Бонапарта» стали среди приближенных царя любимой темой разговора. Герцог Серра-Каприола заявил без обиняков, что все сторонники правого дела, сравнивая Тугута и Бонапарта, должны отдать предпочтение второму, и Павел начинал подпадать под обаяние героя Арколы и пирамид. Какие бы неприятности он ни видел от союза с Австрией, он вынес из этого похода любовь к авантюрам, которая уже не давала ему более покоя.

Однако партия коалиции, поддерживаемая эмигрантами, стояла твердо на своем и прислала в это самое время человека, боевая известность которого, казалось, могла явиться для царя могущественным средством обольщения. С одобрения Людовика XVIII, Дюмурье ходатайствовал о разрешении приехать в Петербург, чтобы представить на рассмотрение план, который, как он утверждал, обещал вторую победу общему делу и величайшую славу всероссийскому императору. Оставив письма генерала долгое время без ответа, Павел, уступая настояниям Панина, решился в декабре 1799 года принять это лицо; но, приехав в Петербург 9 января 1800 года, Дюмурье нашел там новую перемену настроения и менее приветливое отношение, чем на какое он считал возможным рассчитывать.