Страница:

Я удалился вместе со своим товарищем. Мы отправились по дороге в Трухильо, утешаясь тем, что извлекли из этого приключения хотя бы сто пистолей.

За час до наступления ночи мы проходили по какой-то деревушке, но решили не останавливаться и переночевать где-нибудь подальше. В этом-местечке мы увидали харчевню, довольно пристойную для такой дыры. Хозяин с хозяйкой сидели у ворот на продолговатых камнях. Муж, высокий, сухопарый человек, уже пожилой, тренькал на дрянной гитаре, развлекая супругу, которая, по-видимому, слушала его с удовольствием.

— Господа, — окликнул он нас, видя, что мы проходим мимо, — советую вам сделать привал в этом месте. До ближайшей деревни добрых три мили, и предупреждаю вас, что так хорошо, как здесь, вы нигде не устроитесь. Поверьте мне, зайдите в мою харчевню: я приготовлю вам знатный ужин и посчитаю по божеской цене.

Мы дали себя уговорить и, подойдя к хозяину и хозяйке, раскланялись с ними. Затем, усевшись рядышком, мы принялись вчетвером толковать о всякой всячине. Хозяин назвался бывшим служителем Священной Эрмандады, а хозяйка оказалась разбитной толстухой, которая, по-видимому, умела показать товар лицом. Наша беседа была прервана прибытием двенадцати или пятнадцати всадников; одни ехали верхом на мулах, другие на лошадях. За ними следовало штук тридцать лошаков, нагруженных тюками.

— Ого, сколько принцев! — воскликнул хозяин при виде этой оравы. — Куда я только всех дену?

Мгновенно деревня наполнилась людьми и животными. По счастью, подле харчевни оказался просторный овин, куда поместили лошаков и поклажу. Мулов же и лошадей пристроили по разным местам. Что касается всадников, то они помышляли не столько о постелях, сколько о хорошем ужине. Хозяин, хозяйка и их молодая служанка не щадили рук. Они перерезали всю дворовую птицу. Прибавив к этому еще рагу из кролика и кошки, а также обильную порцию капустного супа, приправленного бараниной, они удовлетворили всю команду.

Я и Моралес поглядывали на всадников, а те от времени до времени смотрели на нас. Наконец, разговор завязался, и мы попросили разрешения отужинать с ними. Они отвечали, что это доставит им удовольствие. И вот мы все вместе за столом.

Среди них был человек, который всем распоряжался и к которому остальные относились с почтением, хотя, впрочем, обращались с ним довольно фамильярно. Он, однако, председательствовал за столом, говорил повышенным тоном и иногда довольно развязно возражал своим спутникам, которые вместо того чтоб отвечать ему тем же, казалось, считались с его мнением.

Беседа случайно зашла об Андалузии, и так как Моралесу вздумалось похвалить Севилью, то человек, о котором я только что упомянул, сказал ему:

— Сеньор кавальеро, вы превозносите город, в котором или, вернее, в окрестностях которого я родился, ибо я уроженец местечка Майрена.

— Могу сказать вам то же самое и про себя, — ответил ему мой товарищ. — Я также из Майрены, и не может быть, чтобы я не знал ваших родителей, так-как знаком там со всеми, начиная от алькальда и до последнего человека в местечке. Чей вы сын?

— Честного нотариуса, Мартина Моралеса, — возразил тот.

— Мартина Моралеса? — воскликнул мой товарищ с великой радостью и не меньшим изумлением. — Клянусь честью, поразительный случай! Вы, значит, мой старший брат Мануэль Моралес?

— Я самый, — отвечал он, — а вы мой младший брат Луис, который был еще в колыбели, когда я покинул родительский кров?

— Именно так, — сказал мой спутник.

С этими словами оба встали из-за стола и несколько раз облобызались. Затем сеньор Мануэль обратился ко всей компании:

— Господа, совершенно невероятное происшествие! Судьбе было угодно, чтоб я встретил и узнал брата, которого не видал, по меньшей мере, двадцать лет. Позвольте вам его представить.

Тогда всадники, стоявшие из вежливости, поклонились младшему Моралесу и принялись его обнимать. После этого все снова уселись за стол и просидели там всю ночь. Спать никто не ложился. Оба брата поместились рядышком и шепотом беседовали о своей семье, в то время как остальные сотрапезники пили и развлекались.

Луис вел долгую беседу с Мануэлем, а затем, отведя меня в сторону, сказал:

— Все эти всадники — слуги графа де Монтанос, которого наш монарх недавно пожаловал вице-королем Майорки. Они сопровождают поклажу графа в Аликанте, где должны погрузиться на корабль. Мой брат, пристроившийся в мажордомы к этому сеньору, предлагает взять меня с собой и, узнав о моем нежелании расстаться с вами, сказал, что если вы согласны пуститься в это путешествие, то он постарается выхлопотать вам хорошую должность. Любезный друг, — продолжал он, — советую тебе не пренебрегать этим случаем. Поедем вместе на Майорку. Если нам понравится, мы останемся, если нет, вернемся в Испанию.

Я охотно принял предложение и, присоединившись с младшим Моралесом к свите графа, покинул вместе со всеми харчевню еще до восхода солнца. Большими переходами добрались мы до города Аликанте, где я купил гитару и успел до посадки заказать весьма пристойное платье. Я не думал больше ни о чем, кроме как о Майорке, а Луис Моралес разделял мое настроение. Казалось, что мы отреклись от плутен. Но надо сказать правду: нам хотелось прослыть честными людьми перед остальными кавалерами, и это побуждало нас обуздывать свои таланты. Наконец, мы весело пустились в плаванье с надеждой быстро доехать до Майорки; но не успели мы выйти из аликантской гавани, как поднялся невероятный шквал. В этом месте моего рассказа мне представляется случай угостить вас прекрасным описанием шторма, изобразить небо, залитое огнем, заставить громы греметь, ветры свистать, волны вздыматься и т. п., но, оставляя в стороне все эти риторические цветы, скажу вам просто, что разразилась сильная буря и что мы были вынуждены причалить к мысу острова Кабреры. Это — пустынный остров с небольшим фортом, тогда охранявшимся пятью или шестью солдатами и офицером, который принял нас весьма любезно.

Пришлось задержаться там на несколько суток для починки парусов и снастей, а потому, во избежание скуки, все искали каких-нибудь развлечений. Каждый следовал своим склонностям: одни играли в приму,

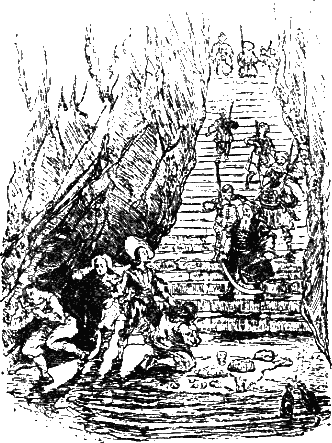

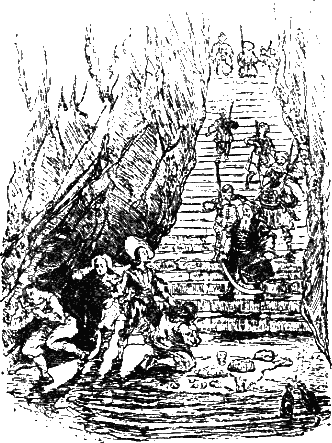

101другие забавлялись иначе. Что касается меня, то я гулял по острову с теми из наших спутников, кто был любителем прогулок: в этом заключалось мое удовольствие. Мы перескакивали со скалы на скалу, так как почва здесь неровная, покрыта множеством камней, и земли почти не видать. Однажды, разглядывая эту сухую и выжженную местность и дивясь капризу природы, которая, как ей вздумается, являет себя то плодовитой, то скудной, мы неожиданно почуяли приятный запах. Тотчас же обернувшись на восток, откуда исходил этот аромат, мы с удивлением заметили между скалами круглую площадку, поросшую жимолостью, более красивой и душистой, чем та, которая встречается в Андалузии. Мы с удовольствием подошли к этим кустам, источавшим благоухание на всю окрестность, и оказалось, что они окаймляют вход в очень глубокую пещеру. Эта пещера была широкой и не очень темной. Мы спустились вниз, кружась по каменным ступеням, окаймленным цветами и представлявшим собой нечто вроде естественной винтовой лестницы. Дойдя до дна, мы увидали на песке, желтее золота, несколько маленьких змеящихся источников, уходивших под землю и питавшихся каплями, которые изнутри беспрерывно стекали со скал. Вода показалась нам прекрасной и нам захотелось ее испить. Действительно, она отличалась такой свежестью, что мы решили на следующий день вернуться в это место и принести с собой несколько бутылок вина, будучи уверены, что разопьем их там не без удовольствия.

Мы с сожалением покинули этот столь приятный уголок и, вернувшись в форт, не преминули расхвалить товарищам свое великолепное открытие; но комендант крепости дружески посоветовал нам не ходить больше в пещеру, которая нас так очаровала.

— А почему? — спросил я, — разве есть какая-нибудь опасность?

— Безусловно, — отвечал он. — Алжирские и триполийские корсары иногда высаживаются на остров и запасаются водой из этого источника; однажды они застали там двух солдат моего гарнизона и увели их в неволю.

Хотя офицер говорил это вполне серьезно, однако же не смог нас убедить. Нам думалось, что он шутит, и на следующий же день я вернулся в пещеру с тремя кавалерами нашего экипажа. Мы даже отправились туда без огнестрельного оружия, желая показать, что ничуть не боимся. Младший Моралес не захотел участвовать в прогулке: он, так же как и его брат, предпочел остаться в крепости, чтоб сыграть в карты.

Мы, как и накануне, спустились на дно пещеры и остудили в источнике принесенные нами бутылки. Поигрывая на гитаре, мы с наслаждением распивали вино и забавлялись веселой беседой, как вдруг увидали наверху пещеры несколько усачей в тюрбанах и турецкой одежде. Мы сперва приняли их за людей нашего экипажа, перерядившихся вместе с комендантом форта, чтоб нагнать на нас страху. Под влиянием этого предубеждения, мы принялись хохотать и, не помышляя о защите, дождались того, что десять человек спустились вниз. Но тут наше прискорбное заблуждение рассеялось, и мы поняли, что перед нами корсар, явившийся со своими людьми, чтоб нас захватить.

— Сдавайтесь, собаки, или я вас укокошу! — крикнул он нам по-кастильски.

В то же время сопровождавшие его молодцы прицелились в нас из своих карабинов, и мы подверглись бы серьезному обстрелу, если б вздумали сопротивляться; но мы оказались достаточно благоразумными, чтоб воздержаться от этого, и, предпочтя рабство смерти, отдали свои шпаги пирату. Он велел заковать нас в цепи и отвести на корабль, поджидавший неподалеку, а затем, приказав поднять паруса, поплыл прямо в Алжир.

Таким образом, мы оказались справедливо наказанными за то, что пренебрегли предостережением гарнизонного офицера. Корсар начал с того, что обыскал нас и отобрал все наши деньги. Славно он поживился! Двести пистолей пласенских горожан, сто пистолей, полученных Моралесом от Херонимо де Мойадас, — все это, к несчастью, находилось при мне и было отнято без всякого сожаления. Мои сотоварищи также поплатились туго набитыми кошельками. Словом, добыча была богатая. Пират, казалось, не помнил себя от радости; но мучитель не удовольствовался тем, что отнял наши деньги, он еще осыпал нас насмешками, которые сами по себе были менее оскорбительны, чем сознание, что мы должны их сносить. Вдосталь потешившись над нами, корсар придумал новое издевательство: он приказал принести бутылки, которые мы охлаждали в источнике и которые его люди прихватили с собой, и принялся осушать их вместе с нами, насмешливо провозглашая тосты за наше здоровье.

В это время на лицах моих сотоварищей можно было прочесть то, что происходило у них в душе. Рабство угнетало их особенно потому, что они уже сжились с более сладостной мечтой отправиться на Майорку, где рассчитывали вести приятный образ жизни. У меня же хватило твердости примириться с судьбой и вступить в разговор с насмешником; я даже пошел навстречу его шуткам и этим расположил его к себе.

— Молодой человек, — сказал он, — мне нравится твой характер; к чему стенать и вздыхать, не лучше ли вооружиться терпением и приспособиться к обстоятельствам? Сыграй-ка нам какой-нибудь мотивчик, — добавил он, видя, что со мной гитара, — посмотрим, что ты умеешь.

Я повиновался, как только мне развязали руки, и постарался сыграть так, что он остался мною доволен. Правда, я недурно владел этим инструментом. Затем я запел и заслужил своим голосом не меньшее одобрение. Все бывшие на корабле турки показали восторженными жестами, какое они испытывали удовольствие, слушая меня, и это привело меня к убеждению, что в отношении музыки они не были лишены вкуса. Пират шепнул мне на ухо, что я не буду несчастен в невольничестве и что с моими талантами могу рассчитывать на должность, которая сделает мое пленение вполне выносимым.

Эти слова меня несколько ободрили, но, несмотря на их утешительный характер, я не переставал испытывать беспокойство относительно занятия, о котором корсар говорил, и опасался, что оно придется мне не по вкусу. Прибыв в алжирский порт, мы увидали большую толпу народа, собравшегося, чтоб на нас посмотреть. Не успели мы еще сойти на берег, как воздух огласился тысячами радостных криков. Прибавьте к этому смешанный гул труб, мавританских флейт и других инструментов, которые в ходу в этой стране. Все это составляло скорее шумную, нежели приятную симфонию. Причиной этого ликования был ложный слух, разнесшийся по городу: откуда-то пришла весть, будто ренегат Мехемет — так звали нашего пирата — погиб при атаке большого генуэзского судна, а потому все его родственники и друзья, уведомленные об его возвращении, поспешили выразить ему свою радость.

Не успели мы коснуться земли, как меня и моих товарищей отвели во дворец паши Солимана, где писец-христианин допросил каждого из нас в отдельности и осведомился о наших именах, возрасте, отечестве, религии и талантах. Тогда Мехемет, указав на меня паше, похвалил ему мой голос и сказал, что я к тому же отлично играю на гитаре. Этого было достаточно, чтоб Солиман взял меня к себе. Таким образом я попал в его сераль, куда меня и отвели для исполнения предназначенных мне обязанностей. Остальных пленников отправили на рыночную площадь и продали согласно обычаю.

Сбылось то, что предсказал мне Мехемет на корабле: судьба моя оказалась счастливой. Меня не отдали на произвол тюремных сторожей и не отягчали утомительными работами. В знак отличия Солиман-паша приказал поместить меня в особое место с пятью или шестью невольниками благородного звания, которых должны были вскоре выкупить, а потому употребляли только на легкие работы. Меня приставили к садам, поручив поливку апельсиновых деревьев и цветов. Трудно было найти более приятное занятие, а потому я возблагодарил свою звезду, предчувствуя, не знаю почему, что я буду счастлив у Солимана.

Этот паша — я должен здесь дать его портрет — был человек лет сорока, приятной наружности, очень вежливый и очень галантный для турка. Его фаворитка, родом из Кашмира, приобрела над ним неограниченную власть благодаря своему уму и красоте. Он любил ее до обожания. Не проходило дня, чтоб он не угостил ее каким-нибудь новым празднеством, то вокальным и инструментальным концертом, то комедией в турецком вкусе, т. е. драматической поэмой, в которой стыдливость и приличие уважались так же мало, как и правила Аристотеля.

102Фаворитка, которую звали Фарукназ,

103страстно любила представления и иногда даже заставляла своих служанок исполнять в присутствии паши арабские пьесы. Она сама принимала в них участие и своей грацией и живостью игры очаровывала зрителей. Однажды я в числе музыкантов присутствовал при таком представлении. Солиман приказал мне спеть соло и сыграть на гитаре во время антракта. Мне выпало счастье понравиться паше; он не только хлопал в ладоши, но и вслух выразил мне свое одобрение. Фаворитка, как мне показалось, тоже поглядела на меня благожелательным оком.

Когда на другой день я поливал в саду апельсиновые деревья, мимо меня прошел евнух, который, не останавливаясь и ничего не говоря, бросил к моим ногам записку. Я поднял ее со смущением, к которому примешивались и страх и удовольствие. Опасаясь, чтоб меня не заметили из окон сераля, я лег на землю и, спрятавшись за апельсиновые кадки, вскрыл послание. Я нашел там перстень с довольно ценным алмазом и прочел следующие слова, написанные на чистом кастильском наречии:

«Юный христианин, возблагодари небо за свое пленение. Любовь и Фортуна сделают его счастливым: любовь, если ты чувствителен к чарам красивой женщины, а Фортуна, если у тебя хватит смелости презреть всякие опасности».

Я ни минуты не сомневался, что эпистола исходила от любимой султанши; стиль письма и алмаз убеждали меня в этом. Помимо того, что я не робок от природы, тщеславное желание пользоваться милостями возлюбленной знатного вельможи и еще в большей степени надежда выманить у нее в четыре раза больше денег, чем мне нужно было для выкупа, — все это побуждало меня пуститься в приключение, несмотря на связанные с ним опасности. Я продолжал работать в саду, мечтая пробраться в помещение Фарукназ, или, вернее, выжидая, чтоб она открыла мне доступ туда, ибо я был убежден, что фаворитка не остановится на полдороге и сама пройдет мне навстречу большую часть пути. Я не ошибся. Тот же евнух, который прошел мимо меня, вернулся через час и сказал мне:

— Ну, что, христианин, обдумал ли ты все, как подобает, и хватит ли у тебя смелости следовать за мной?

Я отвечал, что хватит.

— В таком случае, да хранит тебя небо! — продолжал он. — Ты увидишь меня завтра поутру; будь готов: я провожу тебя, куда следует.

С этими словами он ушел.

На следующее утро часам к восьми евнух действительно явился. Он знаком подозвал меня к себе; я повиновался и последовал за ним в залу, где лежал большой свернутый кусок холста, который он перед тем приволок туда вместе с другим евнухом. Холст этот надлежало отнести к султанше, так как он предназначался для декорации одной арабской пьесы, которую она готовила для паши.

Убедившись, что я согласен слушаться их во всем, оба евнуха не стали терять времени: они развернули холст, приказали мне улечься на нем во всю свою длину и, скатав его снова, завернули меня туда с риском задушить. Затем, подняв сверток за оба конца, они отнесли его в опочивальню прекрасной кашмирки. Она была одна со старой рабыней, всецело преданной ее желаниям. Обе женщины развернули холст, и при виде меня Фарукназ проявила необузданную радость, свидетельствующую о темпераменте женщин на ее родине. Но сколь я ни был отважен от природы, однако же не смог преодолеть некоторого страха, увидев себя неожиданно перенесенным в запретные женские покои. Дама заметила это и, чтоб рассеять мои опасения, сказала:

— Не бойся, молодой человек. Солиман только что отправился в свой загородный дом; он пробудет там весь день: мы можем беседовать здесь без помехи.

Эти слова ободрили меня и привели в настроение, удвоившее радость фаворитки.

— Вы мне понравились, — продолжала она, — и я намерена облегчить вам тяжесть невольничества. Считаю вас достойным тех чувств, которые к вам питаю. Даже в одежде раба вид у вас благородный и изысканный, а это показывает, что вы человек не простого звания. Будьте откровенны со мной: скажите, кто вы. Я знаю, что пленники из благородных скрывают свое происхождение, чтобы уменьшить выкуп; но вам незачем прибегать со мной к этой уловке, и такая осторожность даже обидела бы меня, так как я и без того обещаю вам свободу. А потому не скрывайте от меня ничего и сознайтесь, что вы молодой человек из хорошей семьи.

— Действительно, сударыня, — возразил я, — было бы дурно с моей стороны отплатить притворством за ваши милости. Вы настаиваете на том, чтоб я поведал вам свое происхождение. Удовлетворю ваше желание: я сын испанского гранда.

Весьма возможно, что я сказал ей правду; во всяком случае, султанша поверила мне и, радуясь тому, что ее выбор пал на знатного кавалера, обещала устроить так, чтоб мы часто виделись наедине. После этого между нами завязалась беседа, длившаяся очень долго. Мне никогда не приходилось встречать более занимательной женщины. Она говорила на нескольких языках, а также на кастильском наречии, которым владела довольно изрядно. Когда она сочла, что наступило время нам расстаться, я влез по ее приказанию в большую ивовую корзину, прикрытую шелковой вышивкой ее работы. Затем она приказала позвать рабов, доставивших меня в опочивальню, и они унесли меня в качестве подарка, предназначенного фавориткой паше, а такие подарки священны для всех лиц, приставленных к охране гарема.

Я и Фарукназ нашли еще другие способы видеться, и мало-помалу прекрасная пленница внушила мне такую же любовь, какую питала ко мне. Наши отношения оставались тайной в течение двух месяцев, хотя в сералях редко бывает, чтоб любовные секреты долго ускользали от взоров аргусов. Но несчастный случай положил конец нашим амурным шашням, и судьба моя совершенно изменилась. Однажды я проник к султанше в туловище искусственного дракона, предназначавшегося для представления, и уже беседовал с ней, как вдруг появился Солиман, который, по моим расчетам, отправился за город по делу. Он так внезапно вошел в покои фаворитки, что старая рабыня едва успела нас предупредить об его возвращении. У меня уже не было времени спрятаться, и, таким образом, я первый попался ему на глаза.

Он, видимо, был изумлен, увидав меня там, и взоры его вспыхнули от бешенства. Я счел себя конченым человеком, и мне уже мерещились всякие пытки. Что касается Фарукназ, то она тоже, видимо, испугалась, но вместо того чтоб сознаться в своем прегрешении и испросить прощения, сказала Солиману:

— Господин мой, прежде чем вынести приговор, соблаговолите меня выслушать. Улики безусловно говорят против меня и все выглядит так, как будто я совершила измену, достойную самого жестокого наказания. Я приказала доставить сюда этого молодого пленника и, чтобы ввести его в свои покои, прибегла к тем же способам, как если б питала к нему пламеннейшую любовь. Но, несмотря на этот поступок, клянусь нашим великим пророком, что здесь не было никакой измены. Я только хотела уговорить этого раба-христианина, чтоб он бросил свою секту и перешел к правоверным. При этом я наткнулась на сопротивление, которого, впрочем, ожидала. Однако же я одержала верх над его предрассудками, и он обещал мне принять магометанство.

Признаюсь, что мне следовало опровергнуть слова фаворитки, не считаясь с рискованным положением, в котором я находился. Глубоко удрученный всем этим и взволнованный опасностью, угрожавшей любимой женщине, а еще более дрожа за самого себя, я пребывал в растерянности и смущении и был не в силах произнести ни одного слова. Истолковав мое молчание в том смысле, что фаворитка сказала чистую правду, паша дал себя укротить.

— Сударыня, — отвечал он, — охотно верю, что вы не нанесли мне обиды и что желание совершить поступок, угодный пророку, побудило вас на этот рискованный шаг. А потому готов извинить вашу неосторожность с условием, чтоб этот пленник немедленно обратился в мусульманскую веру.

Паша тотчас же приказал позвать марабута.

104Меня обрядили в турецкую одежду. Я исполнял все, что от меня хотели, будучи не в силах сопротивляться, или, вернее, я не знал, что делал, в охватившем меня смятении. Сколько христиан поступило столь же недостойно в подобном случае.

После церемонии я покинул сераль, и под именем Сиди

105Али поступил на мелкую должность, которую назначил мне Солиман. Султанши я больше не видал, но как-то спустя некоторое время меня разыскал один из ее евнухов. Он принес мне от ее имени драгоценностей на две тысячи золотых султанинов и письмо, в котором эта дама уверяла, что никогда не забудет моей великодушной учтивости, побудившей меня принять ислам, чтоб спасти ей жизнь. Действительно, помимо подарков, присланных ею, Фарукназ выхлопотала мне лучшую должность, чем первая, и менее чем в шесть-семь лет я стал одним из богатейших ренегатов города Алжира.

Вы, разумеется, понимаете, что если я присутствовал на мусульманских молитвах в мечети и выполнял прочие религиозные обряды, то это было лишь простым лицемерием. Меня не покидало непреклонное желание вернуться в лоно церкви, и для этой цели я собирался со временем отправиться в Испанию или Италию со всеми накопленными мною богатствами. В ожидании этого момента я жил в свое удовольствие. У меня был прекрасный дом, роскошные сады, много рабов, а в гареме красивейшие одалиски. Хотя мусульманам в этой стране запрещено употреблять вино, однако же многие пили его тайно. Что касается меня, то я распивал его открыто, как все ренегаты. Припоминаю, что было у меня там два приятеля по выпивке, с которыми я проводил за столом целые ночи. Один был еврей, другой араб. Я считал их порядочными людьми, а потому не стеснял себя в их присутствии. Однажды вечером я пригласил их отужинать со мной. В этот день у меня издохла собака, которую я страстно любил; мы обмыли труп и погребли его со всеми обрядами, принятыми на мусульманских похоронах. Сделали мы это вовсе не с целью поиздеваться над магометанской религией, а просто чтоб позабавиться и осуществить обуявшую нас спьяна прихоть отдать собаке последний долг.

Эта проказа, как вы увидите, чуть было не погубила меня. На следующий день явился ко мне человек, который сказал:

— Сиди Али, я пришел к вам по важному делу. Наш кади

106хочет переговорить с вами; соблаговолите тотчас же пожаловать к нему.

— Не будете ли вы столь любезны сказать мне, что ему от меня нужно? — спросил я.

— Он сам сообщит вам об этом, — возразил посланец. — Могу вам только сказать, что арабский купец, ужинавший с вами вчера, обвинил вас в осквернении религии по поводу похороненной собаки. Сами понимаете, чем это пахнет, а потому советую сегодня же отправиться к судье, ибо предупреждаю вас, что в случае неявки вы будете привлечены к уголовной ответственности.

С этими словами он вышел, совершенно ошеломив меня своим требованием. У араба не было никаких причин жаловаться на меня, и я не мог понять, что побудило этого предателя сыграть со мной такую скверную штуку. Тем не менее дело заслуживало некоторого внимания. Я знал кади за человека строгого по внешности, но по существу далеко не щепетильного и к тому же весьма жадного. А потому я сунул в кошелек двести золотых султанинов и направился к судье. Он принял меня в своем кабинете и сказал суровым тоном:

За час до наступления ночи мы проходили по какой-то деревушке, но решили не останавливаться и переночевать где-нибудь подальше. В этом-местечке мы увидали харчевню, довольно пристойную для такой дыры. Хозяин с хозяйкой сидели у ворот на продолговатых камнях. Муж, высокий, сухопарый человек, уже пожилой, тренькал на дрянной гитаре, развлекая супругу, которая, по-видимому, слушала его с удовольствием.

— Господа, — окликнул он нас, видя, что мы проходим мимо, — советую вам сделать привал в этом месте. До ближайшей деревни добрых три мили, и предупреждаю вас, что так хорошо, как здесь, вы нигде не устроитесь. Поверьте мне, зайдите в мою харчевню: я приготовлю вам знатный ужин и посчитаю по божеской цене.

Мы дали себя уговорить и, подойдя к хозяину и хозяйке, раскланялись с ними. Затем, усевшись рядышком, мы принялись вчетвером толковать о всякой всячине. Хозяин назвался бывшим служителем Священной Эрмандады, а хозяйка оказалась разбитной толстухой, которая, по-видимому, умела показать товар лицом. Наша беседа была прервана прибытием двенадцати или пятнадцати всадников; одни ехали верхом на мулах, другие на лошадях. За ними следовало штук тридцать лошаков, нагруженных тюками.

— Ого, сколько принцев! — воскликнул хозяин при виде этой оравы. — Куда я только всех дену?

Мгновенно деревня наполнилась людьми и животными. По счастью, подле харчевни оказался просторный овин, куда поместили лошаков и поклажу. Мулов же и лошадей пристроили по разным местам. Что касается всадников, то они помышляли не столько о постелях, сколько о хорошем ужине. Хозяин, хозяйка и их молодая служанка не щадили рук. Они перерезали всю дворовую птицу. Прибавив к этому еще рагу из кролика и кошки, а также обильную порцию капустного супа, приправленного бараниной, они удовлетворили всю команду.

Я и Моралес поглядывали на всадников, а те от времени до времени смотрели на нас. Наконец, разговор завязался, и мы попросили разрешения отужинать с ними. Они отвечали, что это доставит им удовольствие. И вот мы все вместе за столом.

Среди них был человек, который всем распоряжался и к которому остальные относились с почтением, хотя, впрочем, обращались с ним довольно фамильярно. Он, однако, председательствовал за столом, говорил повышенным тоном и иногда довольно развязно возражал своим спутникам, которые вместо того чтоб отвечать ему тем же, казалось, считались с его мнением.

Беседа случайно зашла об Андалузии, и так как Моралесу вздумалось похвалить Севилью, то человек, о котором я только что упомянул, сказал ему:

— Сеньор кавальеро, вы превозносите город, в котором или, вернее, в окрестностях которого я родился, ибо я уроженец местечка Майрена.

— Могу сказать вам то же самое и про себя, — ответил ему мой товарищ. — Я также из Майрены, и не может быть, чтобы я не знал ваших родителей, так-как знаком там со всеми, начиная от алькальда и до последнего человека в местечке. Чей вы сын?

— Честного нотариуса, Мартина Моралеса, — возразил тот.

— Мартина Моралеса? — воскликнул мой товарищ с великой радостью и не меньшим изумлением. — Клянусь честью, поразительный случай! Вы, значит, мой старший брат Мануэль Моралес?

— Я самый, — отвечал он, — а вы мой младший брат Луис, который был еще в колыбели, когда я покинул родительский кров?

— Именно так, — сказал мой спутник.

С этими словами оба встали из-за стола и несколько раз облобызались. Затем сеньор Мануэль обратился ко всей компании:

— Господа, совершенно невероятное происшествие! Судьбе было угодно, чтоб я встретил и узнал брата, которого не видал, по меньшей мере, двадцать лет. Позвольте вам его представить.

Тогда всадники, стоявшие из вежливости, поклонились младшему Моралесу и принялись его обнимать. После этого все снова уселись за стол и просидели там всю ночь. Спать никто не ложился. Оба брата поместились рядышком и шепотом беседовали о своей семье, в то время как остальные сотрапезники пили и развлекались.

Луис вел долгую беседу с Мануэлем, а затем, отведя меня в сторону, сказал:

— Все эти всадники — слуги графа де Монтанос, которого наш монарх недавно пожаловал вице-королем Майорки. Они сопровождают поклажу графа в Аликанте, где должны погрузиться на корабль. Мой брат, пристроившийся в мажордомы к этому сеньору, предлагает взять меня с собой и, узнав о моем нежелании расстаться с вами, сказал, что если вы согласны пуститься в это путешествие, то он постарается выхлопотать вам хорошую должность. Любезный друг, — продолжал он, — советую тебе не пренебрегать этим случаем. Поедем вместе на Майорку. Если нам понравится, мы останемся, если нет, вернемся в Испанию.

Я охотно принял предложение и, присоединившись с младшим Моралесом к свите графа, покинул вместе со всеми харчевню еще до восхода солнца. Большими переходами добрались мы до города Аликанте, где я купил гитару и успел до посадки заказать весьма пристойное платье. Я не думал больше ни о чем, кроме как о Майорке, а Луис Моралес разделял мое настроение. Казалось, что мы отреклись от плутен. Но надо сказать правду: нам хотелось прослыть честными людьми перед остальными кавалерами, и это побуждало нас обуздывать свои таланты. Наконец, мы весело пустились в плаванье с надеждой быстро доехать до Майорки; но не успели мы выйти из аликантской гавани, как поднялся невероятный шквал. В этом месте моего рассказа мне представляется случай угостить вас прекрасным описанием шторма, изобразить небо, залитое огнем, заставить громы греметь, ветры свистать, волны вздыматься и т. п., но, оставляя в стороне все эти риторические цветы, скажу вам просто, что разразилась сильная буря и что мы были вынуждены причалить к мысу острова Кабреры. Это — пустынный остров с небольшим фортом, тогда охранявшимся пятью или шестью солдатами и офицером, который принял нас весьма любезно.

Пришлось задержаться там на несколько суток для починки парусов и снастей, а потому, во избежание скуки, все искали каких-нибудь развлечений. Каждый следовал своим склонностям: одни играли в приму,

101другие забавлялись иначе. Что касается меня, то я гулял по острову с теми из наших спутников, кто был любителем прогулок: в этом заключалось мое удовольствие. Мы перескакивали со скалы на скалу, так как почва здесь неровная, покрыта множеством камней, и земли почти не видать. Однажды, разглядывая эту сухую и выжженную местность и дивясь капризу природы, которая, как ей вздумается, являет себя то плодовитой, то скудной, мы неожиданно почуяли приятный запах. Тотчас же обернувшись на восток, откуда исходил этот аромат, мы с удивлением заметили между скалами круглую площадку, поросшую жимолостью, более красивой и душистой, чем та, которая встречается в Андалузии. Мы с удовольствием подошли к этим кустам, источавшим благоухание на всю окрестность, и оказалось, что они окаймляют вход в очень глубокую пещеру. Эта пещера была широкой и не очень темной. Мы спустились вниз, кружась по каменным ступеням, окаймленным цветами и представлявшим собой нечто вроде естественной винтовой лестницы. Дойдя до дна, мы увидали на песке, желтее золота, несколько маленьких змеящихся источников, уходивших под землю и питавшихся каплями, которые изнутри беспрерывно стекали со скал. Вода показалась нам прекрасной и нам захотелось ее испить. Действительно, она отличалась такой свежестью, что мы решили на следующий день вернуться в это место и принести с собой несколько бутылок вина, будучи уверены, что разопьем их там не без удовольствия.

Мы с сожалением покинули этот столь приятный уголок и, вернувшись в форт, не преминули расхвалить товарищам свое великолепное открытие; но комендант крепости дружески посоветовал нам не ходить больше в пещеру, которая нас так очаровала.

— А почему? — спросил я, — разве есть какая-нибудь опасность?

— Безусловно, — отвечал он. — Алжирские и триполийские корсары иногда высаживаются на остров и запасаются водой из этого источника; однажды они застали там двух солдат моего гарнизона и увели их в неволю.

Хотя офицер говорил это вполне серьезно, однако же не смог нас убедить. Нам думалось, что он шутит, и на следующий же день я вернулся в пещеру с тремя кавалерами нашего экипажа. Мы даже отправились туда без огнестрельного оружия, желая показать, что ничуть не боимся. Младший Моралес не захотел участвовать в прогулке: он, так же как и его брат, предпочел остаться в крепости, чтоб сыграть в карты.

Мы, как и накануне, спустились на дно пещеры и остудили в источнике принесенные нами бутылки. Поигрывая на гитаре, мы с наслаждением распивали вино и забавлялись веселой беседой, как вдруг увидали наверху пещеры несколько усачей в тюрбанах и турецкой одежде. Мы сперва приняли их за людей нашего экипажа, перерядившихся вместе с комендантом форта, чтоб нагнать на нас страху. Под влиянием этого предубеждения, мы принялись хохотать и, не помышляя о защите, дождались того, что десять человек спустились вниз. Но тут наше прискорбное заблуждение рассеялось, и мы поняли, что перед нами корсар, явившийся со своими людьми, чтоб нас захватить.

— Сдавайтесь, собаки, или я вас укокошу! — крикнул он нам по-кастильски.

В то же время сопровождавшие его молодцы прицелились в нас из своих карабинов, и мы подверглись бы серьезному обстрелу, если б вздумали сопротивляться; но мы оказались достаточно благоразумными, чтоб воздержаться от этого, и, предпочтя рабство смерти, отдали свои шпаги пирату. Он велел заковать нас в цепи и отвести на корабль, поджидавший неподалеку, а затем, приказав поднять паруса, поплыл прямо в Алжир.

Таким образом, мы оказались справедливо наказанными за то, что пренебрегли предостережением гарнизонного офицера. Корсар начал с того, что обыскал нас и отобрал все наши деньги. Славно он поживился! Двести пистолей пласенских горожан, сто пистолей, полученных Моралесом от Херонимо де Мойадас, — все это, к несчастью, находилось при мне и было отнято без всякого сожаления. Мои сотоварищи также поплатились туго набитыми кошельками. Словом, добыча была богатая. Пират, казалось, не помнил себя от радости; но мучитель не удовольствовался тем, что отнял наши деньги, он еще осыпал нас насмешками, которые сами по себе были менее оскорбительны, чем сознание, что мы должны их сносить. Вдосталь потешившись над нами, корсар придумал новое издевательство: он приказал принести бутылки, которые мы охлаждали в источнике и которые его люди прихватили с собой, и принялся осушать их вместе с нами, насмешливо провозглашая тосты за наше здоровье.

В это время на лицах моих сотоварищей можно было прочесть то, что происходило у них в душе. Рабство угнетало их особенно потому, что они уже сжились с более сладостной мечтой отправиться на Майорку, где рассчитывали вести приятный образ жизни. У меня же хватило твердости примириться с судьбой и вступить в разговор с насмешником; я даже пошел навстречу его шуткам и этим расположил его к себе.

— Молодой человек, — сказал он, — мне нравится твой характер; к чему стенать и вздыхать, не лучше ли вооружиться терпением и приспособиться к обстоятельствам? Сыграй-ка нам какой-нибудь мотивчик, — добавил он, видя, что со мной гитара, — посмотрим, что ты умеешь.

Я повиновался, как только мне развязали руки, и постарался сыграть так, что он остался мною доволен. Правда, я недурно владел этим инструментом. Затем я запел и заслужил своим голосом не меньшее одобрение. Все бывшие на корабле турки показали восторженными жестами, какое они испытывали удовольствие, слушая меня, и это привело меня к убеждению, что в отношении музыки они не были лишены вкуса. Пират шепнул мне на ухо, что я не буду несчастен в невольничестве и что с моими талантами могу рассчитывать на должность, которая сделает мое пленение вполне выносимым.

Эти слова меня несколько ободрили, но, несмотря на их утешительный характер, я не переставал испытывать беспокойство относительно занятия, о котором корсар говорил, и опасался, что оно придется мне не по вкусу. Прибыв в алжирский порт, мы увидали большую толпу народа, собравшегося, чтоб на нас посмотреть. Не успели мы еще сойти на берег, как воздух огласился тысячами радостных криков. Прибавьте к этому смешанный гул труб, мавританских флейт и других инструментов, которые в ходу в этой стране. Все это составляло скорее шумную, нежели приятную симфонию. Причиной этого ликования был ложный слух, разнесшийся по городу: откуда-то пришла весть, будто ренегат Мехемет — так звали нашего пирата — погиб при атаке большого генуэзского судна, а потому все его родственники и друзья, уведомленные об его возвращении, поспешили выразить ему свою радость.

Не успели мы коснуться земли, как меня и моих товарищей отвели во дворец паши Солимана, где писец-христианин допросил каждого из нас в отдельности и осведомился о наших именах, возрасте, отечестве, религии и талантах. Тогда Мехемет, указав на меня паше, похвалил ему мой голос и сказал, что я к тому же отлично играю на гитаре. Этого было достаточно, чтоб Солиман взял меня к себе. Таким образом я попал в его сераль, куда меня и отвели для исполнения предназначенных мне обязанностей. Остальных пленников отправили на рыночную площадь и продали согласно обычаю.

Сбылось то, что предсказал мне Мехемет на корабле: судьба моя оказалась счастливой. Меня не отдали на произвол тюремных сторожей и не отягчали утомительными работами. В знак отличия Солиман-паша приказал поместить меня в особое место с пятью или шестью невольниками благородного звания, которых должны были вскоре выкупить, а потому употребляли только на легкие работы. Меня приставили к садам, поручив поливку апельсиновых деревьев и цветов. Трудно было найти более приятное занятие, а потому я возблагодарил свою звезду, предчувствуя, не знаю почему, что я буду счастлив у Солимана.

Этот паша — я должен здесь дать его портрет — был человек лет сорока, приятной наружности, очень вежливый и очень галантный для турка. Его фаворитка, родом из Кашмира, приобрела над ним неограниченную власть благодаря своему уму и красоте. Он любил ее до обожания. Не проходило дня, чтоб он не угостил ее каким-нибудь новым празднеством, то вокальным и инструментальным концертом, то комедией в турецком вкусе, т. е. драматической поэмой, в которой стыдливость и приличие уважались так же мало, как и правила Аристотеля.

102Фаворитка, которую звали Фарукназ,

103страстно любила представления и иногда даже заставляла своих служанок исполнять в присутствии паши арабские пьесы. Она сама принимала в них участие и своей грацией и живостью игры очаровывала зрителей. Однажды я в числе музыкантов присутствовал при таком представлении. Солиман приказал мне спеть соло и сыграть на гитаре во время антракта. Мне выпало счастье понравиться паше; он не только хлопал в ладоши, но и вслух выразил мне свое одобрение. Фаворитка, как мне показалось, тоже поглядела на меня благожелательным оком.

Когда на другой день я поливал в саду апельсиновые деревья, мимо меня прошел евнух, который, не останавливаясь и ничего не говоря, бросил к моим ногам записку. Я поднял ее со смущением, к которому примешивались и страх и удовольствие. Опасаясь, чтоб меня не заметили из окон сераля, я лег на землю и, спрятавшись за апельсиновые кадки, вскрыл послание. Я нашел там перстень с довольно ценным алмазом и прочел следующие слова, написанные на чистом кастильском наречии:

«Юный христианин, возблагодари небо за свое пленение. Любовь и Фортуна сделают его счастливым: любовь, если ты чувствителен к чарам красивой женщины, а Фортуна, если у тебя хватит смелости презреть всякие опасности».

Я ни минуты не сомневался, что эпистола исходила от любимой султанши; стиль письма и алмаз убеждали меня в этом. Помимо того, что я не робок от природы, тщеславное желание пользоваться милостями возлюбленной знатного вельможи и еще в большей степени надежда выманить у нее в четыре раза больше денег, чем мне нужно было для выкупа, — все это побуждало меня пуститься в приключение, несмотря на связанные с ним опасности. Я продолжал работать в саду, мечтая пробраться в помещение Фарукназ, или, вернее, выжидая, чтоб она открыла мне доступ туда, ибо я был убежден, что фаворитка не остановится на полдороге и сама пройдет мне навстречу большую часть пути. Я не ошибся. Тот же евнух, который прошел мимо меня, вернулся через час и сказал мне:

— Ну, что, христианин, обдумал ли ты все, как подобает, и хватит ли у тебя смелости следовать за мной?

Я отвечал, что хватит.

— В таком случае, да хранит тебя небо! — продолжал он. — Ты увидишь меня завтра поутру; будь готов: я провожу тебя, куда следует.

С этими словами он ушел.

На следующее утро часам к восьми евнух действительно явился. Он знаком подозвал меня к себе; я повиновался и последовал за ним в залу, где лежал большой свернутый кусок холста, который он перед тем приволок туда вместе с другим евнухом. Холст этот надлежало отнести к султанше, так как он предназначался для декорации одной арабской пьесы, которую она готовила для паши.

Убедившись, что я согласен слушаться их во всем, оба евнуха не стали терять времени: они развернули холст, приказали мне улечься на нем во всю свою длину и, скатав его снова, завернули меня туда с риском задушить. Затем, подняв сверток за оба конца, они отнесли его в опочивальню прекрасной кашмирки. Она была одна со старой рабыней, всецело преданной ее желаниям. Обе женщины развернули холст, и при виде меня Фарукназ проявила необузданную радость, свидетельствующую о темпераменте женщин на ее родине. Но сколь я ни был отважен от природы, однако же не смог преодолеть некоторого страха, увидев себя неожиданно перенесенным в запретные женские покои. Дама заметила это и, чтоб рассеять мои опасения, сказала:

— Не бойся, молодой человек. Солиман только что отправился в свой загородный дом; он пробудет там весь день: мы можем беседовать здесь без помехи.

Эти слова ободрили меня и привели в настроение, удвоившее радость фаворитки.

— Вы мне понравились, — продолжала она, — и я намерена облегчить вам тяжесть невольничества. Считаю вас достойным тех чувств, которые к вам питаю. Даже в одежде раба вид у вас благородный и изысканный, а это показывает, что вы человек не простого звания. Будьте откровенны со мной: скажите, кто вы. Я знаю, что пленники из благородных скрывают свое происхождение, чтобы уменьшить выкуп; но вам незачем прибегать со мной к этой уловке, и такая осторожность даже обидела бы меня, так как я и без того обещаю вам свободу. А потому не скрывайте от меня ничего и сознайтесь, что вы молодой человек из хорошей семьи.

— Действительно, сударыня, — возразил я, — было бы дурно с моей стороны отплатить притворством за ваши милости. Вы настаиваете на том, чтоб я поведал вам свое происхождение. Удовлетворю ваше желание: я сын испанского гранда.

Весьма возможно, что я сказал ей правду; во всяком случае, султанша поверила мне и, радуясь тому, что ее выбор пал на знатного кавалера, обещала устроить так, чтоб мы часто виделись наедине. После этого между нами завязалась беседа, длившаяся очень долго. Мне никогда не приходилось встречать более занимательной женщины. Она говорила на нескольких языках, а также на кастильском наречии, которым владела довольно изрядно. Когда она сочла, что наступило время нам расстаться, я влез по ее приказанию в большую ивовую корзину, прикрытую шелковой вышивкой ее работы. Затем она приказала позвать рабов, доставивших меня в опочивальню, и они унесли меня в качестве подарка, предназначенного фавориткой паше, а такие подарки священны для всех лиц, приставленных к охране гарема.

Я и Фарукназ нашли еще другие способы видеться, и мало-помалу прекрасная пленница внушила мне такую же любовь, какую питала ко мне. Наши отношения оставались тайной в течение двух месяцев, хотя в сералях редко бывает, чтоб любовные секреты долго ускользали от взоров аргусов. Но несчастный случай положил конец нашим амурным шашням, и судьба моя совершенно изменилась. Однажды я проник к султанше в туловище искусственного дракона, предназначавшегося для представления, и уже беседовал с ней, как вдруг появился Солиман, который, по моим расчетам, отправился за город по делу. Он так внезапно вошел в покои фаворитки, что старая рабыня едва успела нас предупредить об его возвращении. У меня уже не было времени спрятаться, и, таким образом, я первый попался ему на глаза.

Он, видимо, был изумлен, увидав меня там, и взоры его вспыхнули от бешенства. Я счел себя конченым человеком, и мне уже мерещились всякие пытки. Что касается Фарукназ, то она тоже, видимо, испугалась, но вместо того чтоб сознаться в своем прегрешении и испросить прощения, сказала Солиману:

— Господин мой, прежде чем вынести приговор, соблаговолите меня выслушать. Улики безусловно говорят против меня и все выглядит так, как будто я совершила измену, достойную самого жестокого наказания. Я приказала доставить сюда этого молодого пленника и, чтобы ввести его в свои покои, прибегла к тем же способам, как если б питала к нему пламеннейшую любовь. Но, несмотря на этот поступок, клянусь нашим великим пророком, что здесь не было никакой измены. Я только хотела уговорить этого раба-христианина, чтоб он бросил свою секту и перешел к правоверным. При этом я наткнулась на сопротивление, которого, впрочем, ожидала. Однако же я одержала верх над его предрассудками, и он обещал мне принять магометанство.

Признаюсь, что мне следовало опровергнуть слова фаворитки, не считаясь с рискованным положением, в котором я находился. Глубоко удрученный всем этим и взволнованный опасностью, угрожавшей любимой женщине, а еще более дрожа за самого себя, я пребывал в растерянности и смущении и был не в силах произнести ни одного слова. Истолковав мое молчание в том смысле, что фаворитка сказала чистую правду, паша дал себя укротить.

— Сударыня, — отвечал он, — охотно верю, что вы не нанесли мне обиды и что желание совершить поступок, угодный пророку, побудило вас на этот рискованный шаг. А потому готов извинить вашу неосторожность с условием, чтоб этот пленник немедленно обратился в мусульманскую веру.

Паша тотчас же приказал позвать марабута.

104Меня обрядили в турецкую одежду. Я исполнял все, что от меня хотели, будучи не в силах сопротивляться, или, вернее, я не знал, что делал, в охватившем меня смятении. Сколько христиан поступило столь же недостойно в подобном случае.

После церемонии я покинул сераль, и под именем Сиди

105Али поступил на мелкую должность, которую назначил мне Солиман. Султанши я больше не видал, но как-то спустя некоторое время меня разыскал один из ее евнухов. Он принес мне от ее имени драгоценностей на две тысячи золотых султанинов и письмо, в котором эта дама уверяла, что никогда не забудет моей великодушной учтивости, побудившей меня принять ислам, чтоб спасти ей жизнь. Действительно, помимо подарков, присланных ею, Фарукназ выхлопотала мне лучшую должность, чем первая, и менее чем в шесть-семь лет я стал одним из богатейших ренегатов города Алжира.

Вы, разумеется, понимаете, что если я присутствовал на мусульманских молитвах в мечети и выполнял прочие религиозные обряды, то это было лишь простым лицемерием. Меня не покидало непреклонное желание вернуться в лоно церкви, и для этой цели я собирался со временем отправиться в Испанию или Италию со всеми накопленными мною богатствами. В ожидании этого момента я жил в свое удовольствие. У меня был прекрасный дом, роскошные сады, много рабов, а в гареме красивейшие одалиски. Хотя мусульманам в этой стране запрещено употреблять вино, однако же многие пили его тайно. Что касается меня, то я распивал его открыто, как все ренегаты. Припоминаю, что было у меня там два приятеля по выпивке, с которыми я проводил за столом целые ночи. Один был еврей, другой араб. Я считал их порядочными людьми, а потому не стеснял себя в их присутствии. Однажды вечером я пригласил их отужинать со мной. В этот день у меня издохла собака, которую я страстно любил; мы обмыли труп и погребли его со всеми обрядами, принятыми на мусульманских похоронах. Сделали мы это вовсе не с целью поиздеваться над магометанской религией, а просто чтоб позабавиться и осуществить обуявшую нас спьяна прихоть отдать собаке последний долг.

Эта проказа, как вы увидите, чуть было не погубила меня. На следующий день явился ко мне человек, который сказал:

— Сиди Али, я пришел к вам по важному делу. Наш кади

106хочет переговорить с вами; соблаговолите тотчас же пожаловать к нему.

— Не будете ли вы столь любезны сказать мне, что ему от меня нужно? — спросил я.

— Он сам сообщит вам об этом, — возразил посланец. — Могу вам только сказать, что арабский купец, ужинавший с вами вчера, обвинил вас в осквернении религии по поводу похороненной собаки. Сами понимаете, чем это пахнет, а потому советую сегодня же отправиться к судье, ибо предупреждаю вас, что в случае неявки вы будете привлечены к уголовной ответственности.

С этими словами он вышел, совершенно ошеломив меня своим требованием. У араба не было никаких причин жаловаться на меня, и я не мог понять, что побудило этого предателя сыграть со мной такую скверную штуку. Тем не менее дело заслуживало некоторого внимания. Я знал кади за человека строгого по внешности, но по существу далеко не щепетильного и к тому же весьма жадного. А потому я сунул в кошелек двести золотых султанинов и направился к судье. Он принял меня в своем кабинете и сказал суровым тоном: