Страница:

– Иди в класс, я сам его уведу.

Это был Яан Имелик. Он стоял, улыбаясь, как всегда, и его взгляд ясно говорил, что присутствие Арно сейчас бесполезно: если уж кто и может справиться с Куслапом, то только он, Имелик. Тщательно пряча свой палец, Арно ушел в класс. А Яан Имелик принес из угла полено, поставил стоймя, сел на него и, подперев голову руками и упираясь локтями в колени, стал тихо, нараспев говорить с Куслапом.

– Не помню, рассказывал я тебе когда-нибудь или нет, – начал он, – но это просто удивительно, как иной мальчишка всегда умеет найти меткий ответ; подумаешь – и сам не знаешь, откуда у них такие ответы берутся. Я на месте этого мальчишки и совсем не знал бы, что ответить, а он, глядишь, так отрежет, что все со смеху прыскают, даже учитель смеется… да… Ну, а мальчишке только и надо, чтобы учитель смеялся. Тогда, как говорится, «бани не будет». Не помню, рассказывал я тебе эту историю?

– Какую? – еле слышно отозвался Куслап с пола.

– Какую, какую… – ответил Имелик, – Как же я стану тебе рассказывать, если ты на полу лежишь. Летом на лугу – там можно и растянуться па животе, погреться на солнышке, а тут, в холодных, грязных сенях, люди или стоят, или хотя бы сидят, как я. Вот подумаешь потом и сам поймешь, как это некрасиво, когда человек наляется на полу, точно пьяница возле трактира. Верно?

Куслап чуть приподнял голову, словно внимательно к чему-то прислушиваясь, уставился в одну точку немигающими глазами и продолжал молчать.

– Где твой платок? – спросил его Имелик немного погодя.

Куслап вытащил из кармана большой платок с красными узорами, вытер сначала глаза, потом нос и тонкими, бледными, почти прозрачными пальцами лихорадочно смял платок в комочек. Казалось, будто он только сейчас очнулся и начинает понимать, что происходит по круг. Имелик, улыбаясь, вопросительно посмотрел на него и снова иговорил лениво, нараспев:

– А поди знай, был ли вообще на свете мальчишка, который умел так отвечать. Может, кто-нибудь просто это выдумал, а потом пошла молва, будто мальчик умел так говорить. Бывают же на свете такие умники – они только и делают, что придумывают разные смешные вопросы и ответы. Не помню, рассказывал я тебе уже эту историю или нет.

– Какую историю? – спросил Куслап, резким движением поднялся и сел на полу, нетерпеливо глядя на Имелика.

Но тот, видимо, не особенно спешил с ответом – он в свою очередь взглянул на Куслапа и заметил наставительным тоном:

– Ты бы лучше платок этот намочил у колодца и смыл с лица кровь, а то не сойдет.

Они пошли к колодцу. Имелик смочил узорчатый платок и стал обмывать Куслапу лицо. Тот стоял перед ним, словно дитя перед матерью, когда она вытирает ему нос. Отойдя от колодца, Имелик положил руку ему на плечо. Делая большие шаги и покачивая головой за каждым шагом, словно отсчитывая их, он снова стал рассказывать:

– Вот однажды мальчик этот опоздал в школу. Учитель ему сразу: «Где ты был?» А мальчик ему в ответ: «Мне далеко идти, на дороге скользко, приходится делать один шаг вперед, два назад!» Учитель ему на это: «Как же ты вообще до школы дошел, если один шаг вперед делал, а два назад?» – «А я повернулся и стал назад, к дому шагать», – отвечает мальчик.

– Я так и думал, – сказал Куслап.

– Что ты думал?

– Ну, что он, наверно, назад пошел. Если он делал шаг вперед, а два назад – он же должен был…

Куслап опустил глаза и, быстро моргая, словно что-то высчитывал в уме.

– Да, да, но он просто пошутил, чтобы ему не попало от учителя. Кто же так будет ходить, какая бы там дорога ни была, пусть хоть стеклянная.

Пролетел и обеденный перерыв, на который Арно так надеялся, но с Тээле ему поговорить не удалось. Вскоре после обеда Имелик, уступая настойчивым просьбам Тоотса, принес свой каннель и стал играть. Тоотс между тем уже успел примириться со своей участью, и со стороны могло показаться, что он скорее гордится своим перевязанным пальцем, чем страдает от боли; только когда ему кто-нибудь о ней напоминал, он, помахивая рукой, осторожно дул себе на укушенное место и с видом мученика смотрел на ребят. Мальчишки плотным кольцом окружили музыканта и с нетерпением ждали, когда он заиграет, наперебой называя ему свои любимые мелодии.

Девочки, стоявшие чуть поодаль, пошептались между собой и попросили сыграть «рейлендер». Куслап тихонько сидел на своем месте и усердно обертывал книги бумагой, изредка бросая злобные взгляды на окружающих.

Арно стоял у окна и с раздражением посматривал то на музыканта, то на Тээле; она сегодня казалась более оживленной, чем обычно, но на Арно, видимо, не обращала никакого внимания. Имелик настроил каннель, оглядел стоящих вокруг ребят, словно спрашивая, что же ему все-таки играть, потом откашлялся и заиграл – то ли действительно по чьей-то просьбе, то ли по собственному почину – именно «рейлендер». Шум затих, все с увлечением слушали, а кое-кто притопывал в такт ногой и присвистывал. Арно поражался тому, что Имелик, этот увалень, так прекраснее играет; его большие ленивые пальцы сейчас до того быстро и жзвко скользили по струнам, что любо было смотреть. И чем болыпе Арно слушал, тем больше увлекала его музыка – он даже о Тээле забыл. Вот чудесно было бы, думалось ему, если бы он, Арно, умел так же хорошо играть на скрипке, как Имелик на каннеле. Но научиться играть на скрипке было гораздо труднее, чем ему раньше казалось. С каннелем, наверно, дело обстоит проще; едва ли Имелик потратил столько усилий, сколько Арно, упражняясь на скрипке. Нет, этому мальчугану было даже лень ходить, он волочил свои длинные ноги, точно молотильные цепы; и ему ни за что не справиться бы с такой работой, какую Арно проделал начиная с рождества. Смутное чувство охватило Арно; в душе его проснулось нечто похожее на зависть к Имелику; какой-то внутренний голос подсказывал ему, что этот парень, несмотря на его лень и небрежность, когда-нибудь станет помехой на его пути. Но как бы там ни было, на каннеле Имелик играл великолепно. Даже Тоотс сначала слушал тихо, и если он действительно был одержим злым духом, как любил говорить о нем кистер, то, как видно, музыка оказывалась единственным средством, способным хоть на короткое время обуздать вселившегося в него Вельзевула; так некогда звуки Давидовой арфы умиротворяли беснующегося Саула. Но Вельзевулы, по-видимому, не любят долгой тишины. Мы знаем из библии, что однажды, когда Давид играл перед царем Саулом, тому вдруг захотелось проткнуть музыканта копьем. Но кто их знает, этих бесов, Вельзевулов, все они, в конце концов, между собой родня, и у нас нет никаких оснований полагать, что злой дух Саула не был предком злого духа, вселившегося в Тоотса; а подтверждается родственная связь этих бесов их одинаковыми кознями. Тоотсу, правда, не приходило в голову бросаться на кого-нибудь с кинжалом, но он проявлял другие признаки беспокойства – грыз ногти, перебегал с места на место; по всему видно было, что змий, обитавший в душе этого человека, не умер, а напротив, горделиво поднимает голову. Рябоватое лицо Тоотса покрылось красными пятнами, будто он вдруг заболел корью; глаза широко раскрылись, ноздри раздулись, а у рта появилась странная складка – не то улыбка, не то выражение испуга. Он вдруг схватил маленького Лесту за плечи и, силой стащив его со скамьи, увлек танцевать. Леста отбивался изо всех своих жалких силенок и плаксиво кричал:

– Не пойду, не пойду!

На его счастье, Тоотс во время этой возни наступил Кийру на мозоль, тот громко завизжал, стал ругаться, и внимание Тоотса было отвлечено в сторону: что бы там Кийр собой ни представлял, с его визгом и воем нужно было считаться – самое ужасное было то, что он любил ябедничать. А этого Тоотс терпеть не мог; в особенности если ябедничали на него самого.

Теперь он мог держать Лесту только одной рукой, а другой делал нсякие выразительные жесты, стараясь утешить Кийра. Свои оправления Тоотс почти всегда начинал одними и теми же словами: «Чудак такой, я же не виноват…» – Затем шло пространное объяснение, из которого следовало, что виноват весь мир, но только не Тоотс. Кийра он, кроме того, начал поучать, как избавиться от мозолей: после грозового ливня надо собрать воду, скопившуюся где-нибудь в ямке на камне, и помочить ею ногу, тогда мозоли как рукой снимет, будто их никогда и не бывало. Когда Кийр спросил, откуда же зимой взять грозовой ливень, Тоотс тут же рассчитал, что до лета совсем недалеко: от рождества до сретения шесть недель, от сретения до масленицы – три, от масленицы до поминального дня – одна, от поминального дня до благовещения – три недели, от благовещения до Юрьева дня – месяц, а после Юрьева дня может в любой день разразиться такая гроза, что только держись Но, высчитывая все эти дни и недели, бедняга забыл о своей жертве, и рука его, державшая Лесту, чуть разжалась. Этого было достаточно. Словно птичка, выпорхнувшая из клетки, которую забыли закрыть, выскользнул маленький Леста из рук своего мучителя, охваченного жаждой танца. Тоотс в это время с жаром говорил о мозолях и, видимо, у него не было особой охоты гнаться за беглецом. Поэтому он только сделал такое движение, как будто собирался схватить Лесту, но тут же снова повернулся к Кийру и продолжал болтать. Казалось, с танцами сегодня ничего не выйдет; но, как мы уже говорили, в Тоотса вселился искуситель, а он, если уж что-нибудь затеял, в покое не оставит, пока не доведет дело до конца.

Как и можно было предполагать, Кентукскому Льву вскоре надоело толковать о мозолях, и присутствующие, к своему изумлению, увидели, как Тоотс, загадочно усмехаясь, направился к толпе девочек, отвесил Тээле уморительный поклон и «пригласил» ее танцевать. Потом обернулся к ребятам и зычным голосом приказал Имелику:

– Давай скорее польку, пойду плясать с невестой Тали!

Все громко расхохотались.

Тээле, хотя учение и давалось ей нелегко, была одной из самых толковых девочек в классе; иногда она и сама это подчеркивала, что совсем не нравилось остальным девчонкам. Поэтому они очень обрадовались, когда Тоотс решил при всех выкинуть с ней такую шутку.

Тээле вся вспыхнула от стыда, пробормотала что-то угрожающее по адресу Тоотса и попыталась спрятаться за спины других, но не успела – Тоотс схватил ее за руку и под общий хохот потащил к учительской кафедре; ему было тем легче это сделать, что никто из девочек и не подумал прийти ей на помощь, наборот, они еще и подталкивали ее сзади. Арно побледнел от злости; он хотел было броситься на Тоотса, но тут же понял, что тогда дело примет еще более щекотливый оборот, к тому же Тоотс был куда сильнее его. А Тоотс уже кружил Тээле в диком вихре танца, насильно волоча ее за собой. Имелик вдруг пришел в необычайно веселое настроение, его широкое добродушное лицо совсем расплылось в улыбке и чуть залоснилось, а пальцы с удвоенной ловкостью заскользили по струнам, хотя он больше смотрел на танцующих, чем на каннель; с каждым новым туром танца он бросал взгляд на струны, потом резко вскидывал голову – и ритм музыки становился еще более стремительным, азарт музыканта еще более кипучим.

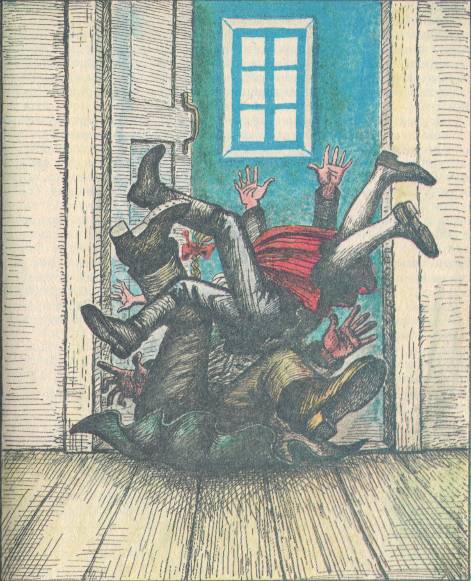

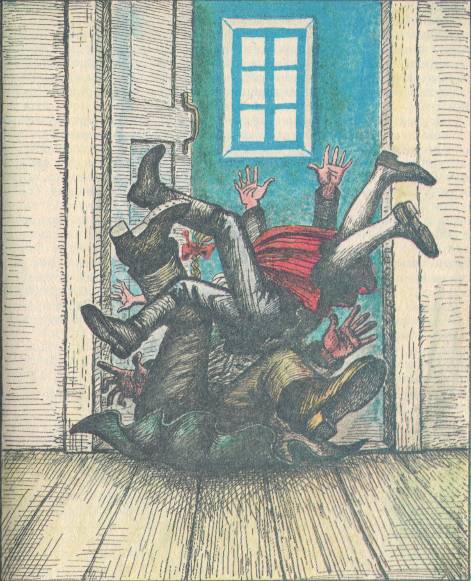

Кстати, азарт этот был необходим: не так-то легко было заглушить музыкой смех и визг всего класса. Танцующая пара приблизилась к двери передней, соединявшей класс с кабинетом кистера. Арно отступил на несколько шагов от окна; он твердо решил все же прийти Тээле на помощь, ибо надеяться, что Тоотс сам прекратит свой безумный танец, никак нельзя было; танцор видел, что все в восторге от его отваги и остроумия, и это его с каждой минутой все больше подзадоривало. Но в это мгновение распахнулась дверь в переднюю. Тоотс споткнулся и, увлекая за собой Тээле, с разбегу влетел в переднюю киегерского кабинета, а там грохнулся на пол, натолкнувшись на какую-то громоздкую вещь, которая, судя по глухому шуму, потеряла равновесие и распласталась на полу рядом с танцорами. Те, кому до нелось во время этого происшествия быть недалеко от дверей, рассказывали потом, что в дверях сначала нельзя было разглядеть ничего, кроме множества барахтающихся ног. Крик и музыка мгновенно стих ли нес поняли, что произошло нечто непоправимое; воздух был наэлектризован, приближалась гроза. Это было затишье перед бурей. Потом в передней, как видно, та самая вещь, которую Тоотс, падая, опрокинул, вдруг заохала, запыхтела и разразилась такой руганью, что у мальчишек мороз по коже прошел. Теперь всем стало ясно, что опрокинутый Тоотсом громоздкий предмет – не что иное, как сам кистер. Началась суматоха – каждому хотелось спастись и поскорее очутиться на месте, за партой. Кийр мигом позабыл про свою мозоль, от которой лишь несколько минут назад, по его словам, у него чуть ли не искры из глаз сыпались, и, от испуга не разбирая, где его парта, на бегу впопыхах ткнулся в грудь Кезамаа. Имелик схватил каннель и, прыгая через скамейки с таким проворством, какого никто не мог бы в нем заподозрить, исчез в спальной, а в толпе девочек послышался треск – должно быть, кто-то из них в страшной сутолоке разорвал юбку. И вот, когда все более или менее пришло в порядок, класс увидел такую сцену.

Из передней, с безумным испугом на лице, весь растрепанный, со странно ввалившимися глазами и огромной красной шишкой на лбу, выскочил Тоотс и на миг остановился возле учительской кафедры. Он напоминал затравленного зверя, который, вырвавшись из леса на опушку, на секунду останавливается, чтобы осмотреться – в какую сторону ему бежать. Но, как мы выше говорили, сомнения Тоотса длились одно лишь мгновение, в следующую же секунду он, тяжело дыша и прижимая руку к груди, вылетел в коридор, так захлопнув за собой дверь, что в классной стены задрожали. И действительно, он сделал это вовремя: в дверях передней появилась сначала бамбуковая трость, а за нею и сам кистер; вытирая лицо носовым платком, он сыпал ругательствами и проклятиями. За ним следом показалась Тээле. Прядь волос свисла ей на глаза. Девочка, хотя и громко всхлипывала, видимо, совсем убитая горем и стыдом, однако не за бывала тщательно прикрывать рукой свою разорванную кофточку. Кистер обернулся к ней и заорал:

Из передней, с безумным испугом на лице, весь растрепанный, со странно ввалившимися глазами и огромной красной шишкой на лбу, выскочил Тоотс и на миг остановился возле учительской кафедры. Он напоминал затравленного зверя, который, вырвавшись из леса на опушку, на секунду останавливается, чтобы осмотреться – в какую сторону ему бежать. Но, как мы выше говорили, сомнения Тоотса длились одно лишь мгновение, в следующую же секунду он, тяжело дыша и прижимая руку к груди, вылетел в коридор, так захлопнув за собой дверь, что в классной стены задрожали. И действительно, он сделал это вовремя: в дверях передней появилась сначала бамбуковая трость, а за нею и сам кистер; вытирая лицо носовым платком, он сыпал ругательствами и проклятиями. За ним следом показалась Тээле. Прядь волос свисла ей на глаза. Девочка, хотя и громко всхлипывала, видимо, совсем убитая горем и стыдом, однако не за бывала тщательно прикрывать рукой свою разорванную кофточку. Кистер обернулся к ней и заорал:

– Чего этот Тоотс тебя тащил?

– Он меня танцевать пригласил.

– Ага-а!

И, опять повернувшись к классу и сильно стукнув палкой о пол, кистер спросил:

– Куда девался Тоотс?

Кийр указал на дверь, ведущую в коридор. Кистер велел Тээле сесть за парту, а сам решительным шагом направился в коридор.

В классе стояла гробовая тишина, слышались только всхлипывания Тээле да злорадное шушуканье девчонок. Со двора доносились чьи-то голоса, они то удалялись, то снова приближались, а временами совсем затихали. Где-то далеко ковали железо: дзинь, дзинь, дзинь!.. В дверях спальной комнаты появился Имелик и с улыбкой спросил: «Ушел?» Получив утвердительный ответ, он тихонько проскользнул на свое место. Настроение у всех было подавленное, девочки вскоре притихли, а если кто-нибудь заговаривал чуть громче, на него сразу шикали: «Тсс!» – и снова напряженно прислушивались. Страх сдавил всем грудь, не давал свободно дышать. Арно казалось, что он видит все это во сне.

Вдруг среди мертвой тишины из коридора послышался шорох и н дверь просунулась чья-то голова с шапкой рыжеватых волос. Голова эта сначала осторожно огляделась по сторонам и только потом появилась в классной уже вместе со всем телом, а обладатель ее, с лица которого еще не исчезло выражение ужаса, стал рассказывать:

– Ох ты, дьявол, как налечу я на кистера – бац! – у него верхняя губа сразу надвое, как у зайца, а у меня шишка на голове вскочила, будто рог какой, черт подери! Потом, ох ты господи, как ринется он по коридору, точно бес, догонять меня, а сам кричит: сейсскер да сейсскер![8] Что это значит – сейсскер? А я в чулан спрятался и из-за двери выглядываю. Боже ты мой, как он несся! Он думал – я домой удрал, да как бы не так, не дурак же я! Я запрячусь тут, пока Лаур придет, – тот из меня душу вытрясти не даст. И тут еще вот какое дело: домой пойдешь, а Юри-Коротышка потом обратно в школу и не пустит.

В коридоре послышались тяжелые шаги. Тоотс сразу же замолчал, быстро огляделся, ища, куда бы спрятаться, и юркнул под парту, шепнув сидевшему на ней Тоомингасу: – Пусти меня, пусти!

Едва он успел скрыться, как в классную вошел кистер.

Что произошло потом, мы увидим в следующей картинке.

III

IV

Это был Яан Имелик. Он стоял, улыбаясь, как всегда, и его взгляд ясно говорил, что присутствие Арно сейчас бесполезно: если уж кто и может справиться с Куслапом, то только он, Имелик. Тщательно пряча свой палец, Арно ушел в класс. А Яан Имелик принес из угла полено, поставил стоймя, сел на него и, подперев голову руками и упираясь локтями в колени, стал тихо, нараспев говорить с Куслапом.

– Не помню, рассказывал я тебе когда-нибудь или нет, – начал он, – но это просто удивительно, как иной мальчишка всегда умеет найти меткий ответ; подумаешь – и сам не знаешь, откуда у них такие ответы берутся. Я на месте этого мальчишки и совсем не знал бы, что ответить, а он, глядишь, так отрежет, что все со смеху прыскают, даже учитель смеется… да… Ну, а мальчишке только и надо, чтобы учитель смеялся. Тогда, как говорится, «бани не будет». Не помню, рассказывал я тебе эту историю?

– Какую? – еле слышно отозвался Куслап с пола.

– Какую, какую… – ответил Имелик, – Как же я стану тебе рассказывать, если ты на полу лежишь. Летом на лугу – там можно и растянуться па животе, погреться на солнышке, а тут, в холодных, грязных сенях, люди или стоят, или хотя бы сидят, как я. Вот подумаешь потом и сам поймешь, как это некрасиво, когда человек наляется на полу, точно пьяница возле трактира. Верно?

Куслап чуть приподнял голову, словно внимательно к чему-то прислушиваясь, уставился в одну точку немигающими глазами и продолжал молчать.

– Где твой платок? – спросил его Имелик немного погодя.

Куслап вытащил из кармана большой платок с красными узорами, вытер сначала глаза, потом нос и тонкими, бледными, почти прозрачными пальцами лихорадочно смял платок в комочек. Казалось, будто он только сейчас очнулся и начинает понимать, что происходит по круг. Имелик, улыбаясь, вопросительно посмотрел на него и снова иговорил лениво, нараспев:

– А поди знай, был ли вообще на свете мальчишка, который умел так отвечать. Может, кто-нибудь просто это выдумал, а потом пошла молва, будто мальчик умел так говорить. Бывают же на свете такие умники – они только и делают, что придумывают разные смешные вопросы и ответы. Не помню, рассказывал я тебе уже эту историю или нет.

– Какую историю? – спросил Куслап, резким движением поднялся и сел на полу, нетерпеливо глядя на Имелика.

Но тот, видимо, не особенно спешил с ответом – он в свою очередь взглянул на Куслапа и заметил наставительным тоном:

– Ты бы лучше платок этот намочил у колодца и смыл с лица кровь, а то не сойдет.

Они пошли к колодцу. Имелик смочил узорчатый платок и стал обмывать Куслапу лицо. Тот стоял перед ним, словно дитя перед матерью, когда она вытирает ему нос. Отойдя от колодца, Имелик положил руку ему на плечо. Делая большие шаги и покачивая головой за каждым шагом, словно отсчитывая их, он снова стал рассказывать:

– Вот однажды мальчик этот опоздал в школу. Учитель ему сразу: «Где ты был?» А мальчик ему в ответ: «Мне далеко идти, на дороге скользко, приходится делать один шаг вперед, два назад!» Учитель ему на это: «Как же ты вообще до школы дошел, если один шаг вперед делал, а два назад?» – «А я повернулся и стал назад, к дому шагать», – отвечает мальчик.

– Я так и думал, – сказал Куслап.

– Что ты думал?

– Ну, что он, наверно, назад пошел. Если он делал шаг вперед, а два назад – он же должен был…

Куслап опустил глаза и, быстро моргая, словно что-то высчитывал в уме.

– Да, да, но он просто пошутил, чтобы ему не попало от учителя. Кто же так будет ходить, какая бы там дорога ни была, пусть хоть стеклянная.

Пролетел и обеденный перерыв, на который Арно так надеялся, но с Тээле ему поговорить не удалось. Вскоре после обеда Имелик, уступая настойчивым просьбам Тоотса, принес свой каннель и стал играть. Тоотс между тем уже успел примириться со своей участью, и со стороны могло показаться, что он скорее гордится своим перевязанным пальцем, чем страдает от боли; только когда ему кто-нибудь о ней напоминал, он, помахивая рукой, осторожно дул себе на укушенное место и с видом мученика смотрел на ребят. Мальчишки плотным кольцом окружили музыканта и с нетерпением ждали, когда он заиграет, наперебой называя ему свои любимые мелодии.

Девочки, стоявшие чуть поодаль, пошептались между собой и попросили сыграть «рейлендер». Куслап тихонько сидел на своем месте и усердно обертывал книги бумагой, изредка бросая злобные взгляды на окружающих.

Арно стоял у окна и с раздражением посматривал то на музыканта, то на Тээле; она сегодня казалась более оживленной, чем обычно, но на Арно, видимо, не обращала никакого внимания. Имелик настроил каннель, оглядел стоящих вокруг ребят, словно спрашивая, что же ему все-таки играть, потом откашлялся и заиграл – то ли действительно по чьей-то просьбе, то ли по собственному почину – именно «рейлендер». Шум затих, все с увлечением слушали, а кое-кто притопывал в такт ногой и присвистывал. Арно поражался тому, что Имелик, этот увалень, так прекраснее играет; его большие ленивые пальцы сейчас до того быстро и жзвко скользили по струнам, что любо было смотреть. И чем болыпе Арно слушал, тем больше увлекала его музыка – он даже о Тээле забыл. Вот чудесно было бы, думалось ему, если бы он, Арно, умел так же хорошо играть на скрипке, как Имелик на каннеле. Но научиться играть на скрипке было гораздо труднее, чем ему раньше казалось. С каннелем, наверно, дело обстоит проще; едва ли Имелик потратил столько усилий, сколько Арно, упражняясь на скрипке. Нет, этому мальчугану было даже лень ходить, он волочил свои длинные ноги, точно молотильные цепы; и ему ни за что не справиться бы с такой работой, какую Арно проделал начиная с рождества. Смутное чувство охватило Арно; в душе его проснулось нечто похожее на зависть к Имелику; какой-то внутренний голос подсказывал ему, что этот парень, несмотря на его лень и небрежность, когда-нибудь станет помехой на его пути. Но как бы там ни было, на каннеле Имелик играл великолепно. Даже Тоотс сначала слушал тихо, и если он действительно был одержим злым духом, как любил говорить о нем кистер, то, как видно, музыка оказывалась единственным средством, способным хоть на короткое время обуздать вселившегося в него Вельзевула; так некогда звуки Давидовой арфы умиротворяли беснующегося Саула. Но Вельзевулы, по-видимому, не любят долгой тишины. Мы знаем из библии, что однажды, когда Давид играл перед царем Саулом, тому вдруг захотелось проткнуть музыканта копьем. Но кто их знает, этих бесов, Вельзевулов, все они, в конце концов, между собой родня, и у нас нет никаких оснований полагать, что злой дух Саула не был предком злого духа, вселившегося в Тоотса; а подтверждается родственная связь этих бесов их одинаковыми кознями. Тоотсу, правда, не приходило в голову бросаться на кого-нибудь с кинжалом, но он проявлял другие признаки беспокойства – грыз ногти, перебегал с места на место; по всему видно было, что змий, обитавший в душе этого человека, не умер, а напротив, горделиво поднимает голову. Рябоватое лицо Тоотса покрылось красными пятнами, будто он вдруг заболел корью; глаза широко раскрылись, ноздри раздулись, а у рта появилась странная складка – не то улыбка, не то выражение испуга. Он вдруг схватил маленького Лесту за плечи и, силой стащив его со скамьи, увлек танцевать. Леста отбивался изо всех своих жалких силенок и плаксиво кричал:

– Не пойду, не пойду!

На его счастье, Тоотс во время этой возни наступил Кийру на мозоль, тот громко завизжал, стал ругаться, и внимание Тоотса было отвлечено в сторону: что бы там Кийр собой ни представлял, с его визгом и воем нужно было считаться – самое ужасное было то, что он любил ябедничать. А этого Тоотс терпеть не мог; в особенности если ябедничали на него самого.

Теперь он мог держать Лесту только одной рукой, а другой делал нсякие выразительные жесты, стараясь утешить Кийра. Свои оправления Тоотс почти всегда начинал одними и теми же словами: «Чудак такой, я же не виноват…» – Затем шло пространное объяснение, из которого следовало, что виноват весь мир, но только не Тоотс. Кийра он, кроме того, начал поучать, как избавиться от мозолей: после грозового ливня надо собрать воду, скопившуюся где-нибудь в ямке на камне, и помочить ею ногу, тогда мозоли как рукой снимет, будто их никогда и не бывало. Когда Кийр спросил, откуда же зимой взять грозовой ливень, Тоотс тут же рассчитал, что до лета совсем недалеко: от рождества до сретения шесть недель, от сретения до масленицы – три, от масленицы до поминального дня – одна, от поминального дня до благовещения – три недели, от благовещения до Юрьева дня – месяц, а после Юрьева дня может в любой день разразиться такая гроза, что только держись Но, высчитывая все эти дни и недели, бедняга забыл о своей жертве, и рука его, державшая Лесту, чуть разжалась. Этого было достаточно. Словно птичка, выпорхнувшая из клетки, которую забыли закрыть, выскользнул маленький Леста из рук своего мучителя, охваченного жаждой танца. Тоотс в это время с жаром говорил о мозолях и, видимо, у него не было особой охоты гнаться за беглецом. Поэтому он только сделал такое движение, как будто собирался схватить Лесту, но тут же снова повернулся к Кийру и продолжал болтать. Казалось, с танцами сегодня ничего не выйдет; но, как мы уже говорили, в Тоотса вселился искуситель, а он, если уж что-нибудь затеял, в покое не оставит, пока не доведет дело до конца.

Как и можно было предполагать, Кентукскому Льву вскоре надоело толковать о мозолях, и присутствующие, к своему изумлению, увидели, как Тоотс, загадочно усмехаясь, направился к толпе девочек, отвесил Тээле уморительный поклон и «пригласил» ее танцевать. Потом обернулся к ребятам и зычным голосом приказал Имелику:

– Давай скорее польку, пойду плясать с невестой Тали!

Все громко расхохотались.

Тээле, хотя учение и давалось ей нелегко, была одной из самых толковых девочек в классе; иногда она и сама это подчеркивала, что совсем не нравилось остальным девчонкам. Поэтому они очень обрадовались, когда Тоотс решил при всех выкинуть с ней такую шутку.

Тээле вся вспыхнула от стыда, пробормотала что-то угрожающее по адресу Тоотса и попыталась спрятаться за спины других, но не успела – Тоотс схватил ее за руку и под общий хохот потащил к учительской кафедре; ему было тем легче это сделать, что никто из девочек и не подумал прийти ей на помощь, наборот, они еще и подталкивали ее сзади. Арно побледнел от злости; он хотел было броситься на Тоотса, но тут же понял, что тогда дело примет еще более щекотливый оборот, к тому же Тоотс был куда сильнее его. А Тоотс уже кружил Тээле в диком вихре танца, насильно волоча ее за собой. Имелик вдруг пришел в необычайно веселое настроение, его широкое добродушное лицо совсем расплылось в улыбке и чуть залоснилось, а пальцы с удвоенной ловкостью заскользили по струнам, хотя он больше смотрел на танцующих, чем на каннель; с каждым новым туром танца он бросал взгляд на струны, потом резко вскидывал голову – и ритм музыки становился еще более стремительным, азарт музыканта еще более кипучим.

Кстати, азарт этот был необходим: не так-то легко было заглушить музыкой смех и визг всего класса. Танцующая пара приблизилась к двери передней, соединявшей класс с кабинетом кистера. Арно отступил на несколько шагов от окна; он твердо решил все же прийти Тээле на помощь, ибо надеяться, что Тоотс сам прекратит свой безумный танец, никак нельзя было; танцор видел, что все в восторге от его отваги и остроумия, и это его с каждой минутой все больше подзадоривало. Но в это мгновение распахнулась дверь в переднюю. Тоотс споткнулся и, увлекая за собой Тээле, с разбегу влетел в переднюю киегерского кабинета, а там грохнулся на пол, натолкнувшись на какую-то громоздкую вещь, которая, судя по глухому шуму, потеряла равновесие и распласталась на полу рядом с танцорами. Те, кому до нелось во время этого происшествия быть недалеко от дверей, рассказывали потом, что в дверях сначала нельзя было разглядеть ничего, кроме множества барахтающихся ног. Крик и музыка мгновенно стих ли нес поняли, что произошло нечто непоправимое; воздух был наэлектризован, приближалась гроза. Это было затишье перед бурей. Потом в передней, как видно, та самая вещь, которую Тоотс, падая, опрокинул, вдруг заохала, запыхтела и разразилась такой руганью, что у мальчишек мороз по коже прошел. Теперь всем стало ясно, что опрокинутый Тоотсом громоздкий предмет – не что иное, как сам кистер. Началась суматоха – каждому хотелось спастись и поскорее очутиться на месте, за партой. Кийр мигом позабыл про свою мозоль, от которой лишь несколько минут назад, по его словам, у него чуть ли не искры из глаз сыпались, и, от испуга не разбирая, где его парта, на бегу впопыхах ткнулся в грудь Кезамаа. Имелик схватил каннель и, прыгая через скамейки с таким проворством, какого никто не мог бы в нем заподозрить, исчез в спальной, а в толпе девочек послышался треск – должно быть, кто-то из них в страшной сутолоке разорвал юбку. И вот, когда все более или менее пришло в порядок, класс увидел такую сцену.

– Чего этот Тоотс тебя тащил?

– Он меня танцевать пригласил.

– Ага-а!

И, опять повернувшись к классу и сильно стукнув палкой о пол, кистер спросил:

– Куда девался Тоотс?

Кийр указал на дверь, ведущую в коридор. Кистер велел Тээле сесть за парту, а сам решительным шагом направился в коридор.

В классе стояла гробовая тишина, слышались только всхлипывания Тээле да злорадное шушуканье девчонок. Со двора доносились чьи-то голоса, они то удалялись, то снова приближались, а временами совсем затихали. Где-то далеко ковали железо: дзинь, дзинь, дзинь!.. В дверях спальной комнаты появился Имелик и с улыбкой спросил: «Ушел?» Получив утвердительный ответ, он тихонько проскользнул на свое место. Настроение у всех было подавленное, девочки вскоре притихли, а если кто-нибудь заговаривал чуть громче, на него сразу шикали: «Тсс!» – и снова напряженно прислушивались. Страх сдавил всем грудь, не давал свободно дышать. Арно казалось, что он видит все это во сне.

Вдруг среди мертвой тишины из коридора послышался шорох и н дверь просунулась чья-то голова с шапкой рыжеватых волос. Голова эта сначала осторожно огляделась по сторонам и только потом появилась в классной уже вместе со всем телом, а обладатель ее, с лица которого еще не исчезло выражение ужаса, стал рассказывать:

– Ох ты, дьявол, как налечу я на кистера – бац! – у него верхняя губа сразу надвое, как у зайца, а у меня шишка на голове вскочила, будто рог какой, черт подери! Потом, ох ты господи, как ринется он по коридору, точно бес, догонять меня, а сам кричит: сейсскер да сейсскер![8] Что это значит – сейсскер? А я в чулан спрятался и из-за двери выглядываю. Боже ты мой, как он несся! Он думал – я домой удрал, да как бы не так, не дурак же я! Я запрячусь тут, пока Лаур придет, – тот из меня душу вытрясти не даст. И тут еще вот какое дело: домой пойдешь, а Юри-Коротышка потом обратно в школу и не пустит.

В коридоре послышались тяжелые шаги. Тоотс сразу же замолчал, быстро огляделся, ища, куда бы спрятаться, и юркнул под парту, шепнув сидевшему на ней Тоомингасу: – Пусти меня, пусти!

Едва он успел скрыться, как в классную вошел кистер.

Что произошло потом, мы увидим в следующей картинке.

III

Ну так вот, когда кистер вошел в класс, Тоотс уже был под партой. Но – ох ты горе! – если бы он хоть там, как ни плачевно было его положение, постарался лежать тихо!

– Его здесь нет? – спросил кистер.

Все молчали. Но момент этот был для Тоотса очень опасным. Как легко мог бы сейчас кто-нибудь из ребят… ну да, так и есть, Кийр уже кашлянул… Жаркая струя пробежала по телу Тоотса – казалось, все погибло. Но он успел еще задать себе вопрос – каким способом лучше всего было бы убить Кийра. Этот дьявол прямо-таки невыносим своими вечными ябедами! Однако здоровенный тумак, которым Тыниссон вовремя и в соответствующее место угостил Кийра, оказал на ябедника такое воздействие, что он не решился выдать Тоотса. Он только уродливо поджал губы и, наверно, заревел бы благим матом, так что в конце концов, после перекрестного допроса, беглеца поймали бы, но Тыниссон подкрепил свой тумак еще и угрозой:

– Мы тебя, Кийр, в реке утопим, попробуй только пикнуть! – проговорил он тихо, но так решительно, что Кийр испугался, как бы тот и нправду не осуществил свою угрозу. Тыниссон вообще шутить не любил, кроме того, Кийру почему-то вдруг вспомнилось, как отважно дрался Тыниссон осенью с мальчишками с церковной мызы. Кийр глотал, глотал слюну, моргал глазами и все же удержался от слез.

– Ну, так как же? – снова крикнул кистер. – Дождусь я ответа или нет? Кому я говорю – вам или печке?

Молчание. В классе, конечно, нашлись бы ученики, готовые со страху выдать Тоотса, кое у кого уже чесался язык, хотя бы потому, что этим ребятам хотелось заслужить милость кистера; но они боялись «старичков» – те недолюбливали ябедников и могли еще потом порядком отдубасить.

Из девочек Тоотс больше всего опасался Тээле: она могла его выдать уже из одного чувства мести и, возможно, так и поступила бы, если б не помешали подружки, державшие сейчас сторону Тоотса. Сам Тоотс, пребывая в весьма жалком состоянии – лежа под партой у ног Тоомингаса, думал так:

«Только бы Кийр удержался, тогда все обойдется, другие так легко не выдадут. Разве еще Тиукс… Куслап этот… тоже, наверно, злится на меня, что я в него спичками швырял, Да еще, пожалуй, белобрысая (он имел в виду Тээле) может разболтать, а впрочем, поди знай…» И, почесывая нос костяшкой пальца, он продолжал рассуждать:

«Черт побери, нехорошо все-таки, когда на мозоль кому-нибудь наступишь; вот как сейчас, например, – такой враг может все дело испортить. А если еще кашлянешь или чихнешь, что тогда?»

Но и эта коротенькая нить его размышлений резко оборвалась, его опягь бросило в жар; он стал прислушиваться так напряженно, точно весь превратился под скамьей в одно огромное ухо.

Кистер, наконец, совсем потерял терпение и решил избрать самый верный путь, который в таких случаях почти всегда приводит к цели. Он схватил за плечо маленького Лесту, потряс его и спросил.

– Говори, где Тоотс?

«Ну, теперь все пропало – ведь Леста тоже на меня зол!» – подумал Тоотс и от волнения сунул палец в рот. Но Леста стал заикаться и заговорил неожиданно для всех смешных старческим голосом: он, мол, ничего не знает… э-э… он был в спальне… э-э… – и так далее, словом, понес такую чепуху, в которой, как говорится, и сам кистер ничего не поймет.

«Ну и врет же, черт, – обрадовался Тоотс и перевел дыхание. – Теперь дело в шляпе, теперь я тут, как у Христа за пазухой. А когда придет Лаур, я и вырасту из-под земли, точно ель, тогда уже не так страшно; Юри-Коротышка, по крайней мере, драться не посмеет, а бесноваться – пусть себе беснуется». Мысль эта настолько его успокоила, что он, позабыв о нависшей над ним опасности, вытащил из кармана перочинный ножик и стал подрезать Тоомингасу подметку.

– Что ты делаешь! – прошептал Тоомингас, испуганно отдергивая ногу.

– Кору с черемухи[9] сдираю! – послышалось в ответ, и в то же время под партой что-то зажужжало, как будто там запустили маленьким мотор. «Пум-пум-пум», – смеялся Тоотс. Но то был его последний смех в это утро. От кистра не ускользнуло таинственное перешептывание Тоомингаса с кем-то, находящимся под скамьей; согнувшись и присев на Корточки, чтобы заглянуть под парту, кистер встретился глазами с Тоотсом.

– Ага-а, вот ты где!

Одного большого и одного маленького – это были Тоомингас и Леста – погнали в угол, весь класс должен был встать, а Тоотсу приказано было немедленно вылезти из-под парты, а не то… Больше не было сказано ни слова, но никто не сомневался, что за этим кроется нечто ужасное. Тоотс отлично помнил, как на прошлой перемене Куслапу, очутившемуся приблизительно в таком же положении, как сейчас он сам, удавалось довольно долго скрываться от толпы преследователей; Тоотс решил теперь использовать тот же метод, во всяком случае, не спешил вылезать из-под парты. Но бамбуковой трости кистера такая заминка явно не нравилась, трость эта нетерпеливо стучала о пол, мелькала в воздухе, шарила и рыскала под скамьями. Ее предприимчивости ничуть не помешало и то, что она опрокинула несколько чернильниц, вымазав руки кистера чернилами, и неосторожным взмахом разбила окно.

Но даже со дна морского поднимают затонувшие корабли и сокровища, так почему же было не извлечь Тоотса, который, как известно, не был ни кораблем, ни сокровищем и в пучину морскую не опускался: в какой-то злополучный момент, когда Тоотс высунул ногу чуть больше, чем следовало, кистер ухватился за нее и вытащил ее обладателя из-под парты.

Минут через десять в классе можно было наблюдать новую сцену. Тоотс стоит у печки, поминутно поводя плечами и вытягивая голову вперед, и время от времени почесывается спиной об угол печки. Все его движения говорят о том, что со спиной у него что-то неладное. Мальчики по-прежнему сидят за партами, но уже с повеселевшими лицами; нет больше прежней томительной тиншны – в классе оживленно шушукаются.

– Какой черт тебе велел из чулана вылезать? – спрашивает Тоотса Ярвеотс. – Раз ты уж туда спрятался, так и сидел бы, пока кистер не уйдет.

– Скучно стало, делать было нечего, отвечает Тоотс.

– Ну, так хоть бы под партой не вертелся. А то, дьявол этакий, сапог мне резать начал, – сердито замечает Тоомингас. – А теперь я еще и виноват, что спрятал тебя под своей партой.

– Да нет, – оправдывается Тоотс, – я же верх не резал, только подметку чуть с краю поцарапал.

И тут какой-то шутник замечает довольно громко, так что все слышат:

– Ну вот видите, а Кийр говорит, будто зимой грозы не бывает. Была ведь гроза, и если б сейчас пошел дождь и упало бы столько капель, сколько молний ударило Тоотсу в спину, так не один Кийр, а весь класс мог бы мозоли вылечить.

– Ну, я-то реветь не буду, – откликается из-за печки Тоотс – он прекрасно понял скрытый смысл этой шутки. – Но, черт его знает, – продолжает он, – сегодня день какой-то сумасшедший, все время не нечет: палец поранен, на лбу шишки… и…

Он вдруг умолкает и, поводя плечами, трется спиной об угол печки. Но иногда молчание бывает красноречивее слов.

– Его здесь нет? – спросил кистер.

Все молчали. Но момент этот был для Тоотса очень опасным. Как легко мог бы сейчас кто-нибудь из ребят… ну да, так и есть, Кийр уже кашлянул… Жаркая струя пробежала по телу Тоотса – казалось, все погибло. Но он успел еще задать себе вопрос – каким способом лучше всего было бы убить Кийра. Этот дьявол прямо-таки невыносим своими вечными ябедами! Однако здоровенный тумак, которым Тыниссон вовремя и в соответствующее место угостил Кийра, оказал на ябедника такое воздействие, что он не решился выдать Тоотса. Он только уродливо поджал губы и, наверно, заревел бы благим матом, так что в конце концов, после перекрестного допроса, беглеца поймали бы, но Тыниссон подкрепил свой тумак еще и угрозой:

– Мы тебя, Кийр, в реке утопим, попробуй только пикнуть! – проговорил он тихо, но так решительно, что Кийр испугался, как бы тот и нправду не осуществил свою угрозу. Тыниссон вообще шутить не любил, кроме того, Кийру почему-то вдруг вспомнилось, как отважно дрался Тыниссон осенью с мальчишками с церковной мызы. Кийр глотал, глотал слюну, моргал глазами и все же удержался от слез.

– Ну, так как же? – снова крикнул кистер. – Дождусь я ответа или нет? Кому я говорю – вам или печке?

Молчание. В классе, конечно, нашлись бы ученики, готовые со страху выдать Тоотса, кое у кого уже чесался язык, хотя бы потому, что этим ребятам хотелось заслужить милость кистера; но они боялись «старичков» – те недолюбливали ябедников и могли еще потом порядком отдубасить.

Из девочек Тоотс больше всего опасался Тээле: она могла его выдать уже из одного чувства мести и, возможно, так и поступила бы, если б не помешали подружки, державшие сейчас сторону Тоотса. Сам Тоотс, пребывая в весьма жалком состоянии – лежа под партой у ног Тоомингаса, думал так:

«Только бы Кийр удержался, тогда все обойдется, другие так легко не выдадут. Разве еще Тиукс… Куслап этот… тоже, наверно, злится на меня, что я в него спичками швырял, Да еще, пожалуй, белобрысая (он имел в виду Тээле) может разболтать, а впрочем, поди знай…» И, почесывая нос костяшкой пальца, он продолжал рассуждать:

«Черт побери, нехорошо все-таки, когда на мозоль кому-нибудь наступишь; вот как сейчас, например, – такой враг может все дело испортить. А если еще кашлянешь или чихнешь, что тогда?»

Но и эта коротенькая нить его размышлений резко оборвалась, его опягь бросило в жар; он стал прислушиваться так напряженно, точно весь превратился под скамьей в одно огромное ухо.

Кистер, наконец, совсем потерял терпение и решил избрать самый верный путь, который в таких случаях почти всегда приводит к цели. Он схватил за плечо маленького Лесту, потряс его и спросил.

– Говори, где Тоотс?

«Ну, теперь все пропало – ведь Леста тоже на меня зол!» – подумал Тоотс и от волнения сунул палец в рот. Но Леста стал заикаться и заговорил неожиданно для всех смешных старческим голосом: он, мол, ничего не знает… э-э… он был в спальне… э-э… – и так далее, словом, понес такую чепуху, в которой, как говорится, и сам кистер ничего не поймет.

«Ну и врет же, черт, – обрадовался Тоотс и перевел дыхание. – Теперь дело в шляпе, теперь я тут, как у Христа за пазухой. А когда придет Лаур, я и вырасту из-под земли, точно ель, тогда уже не так страшно; Юри-Коротышка, по крайней мере, драться не посмеет, а бесноваться – пусть себе беснуется». Мысль эта настолько его успокоила, что он, позабыв о нависшей над ним опасности, вытащил из кармана перочинный ножик и стал подрезать Тоомингасу подметку.

– Что ты делаешь! – прошептал Тоомингас, испуганно отдергивая ногу.

– Кору с черемухи[9] сдираю! – послышалось в ответ, и в то же время под партой что-то зажужжало, как будто там запустили маленьким мотор. «Пум-пум-пум», – смеялся Тоотс. Но то был его последний смех в это утро. От кистра не ускользнуло таинственное перешептывание Тоомингаса с кем-то, находящимся под скамьей; согнувшись и присев на Корточки, чтобы заглянуть под парту, кистер встретился глазами с Тоотсом.

– Ага-а, вот ты где!

Одного большого и одного маленького – это были Тоомингас и Леста – погнали в угол, весь класс должен был встать, а Тоотсу приказано было немедленно вылезти из-под парты, а не то… Больше не было сказано ни слова, но никто не сомневался, что за этим кроется нечто ужасное. Тоотс отлично помнил, как на прошлой перемене Куслапу, очутившемуся приблизительно в таком же положении, как сейчас он сам, удавалось довольно долго скрываться от толпы преследователей; Тоотс решил теперь использовать тот же метод, во всяком случае, не спешил вылезать из-под парты. Но бамбуковой трости кистера такая заминка явно не нравилась, трость эта нетерпеливо стучала о пол, мелькала в воздухе, шарила и рыскала под скамьями. Ее предприимчивости ничуть не помешало и то, что она опрокинула несколько чернильниц, вымазав руки кистера чернилами, и неосторожным взмахом разбила окно.

Но даже со дна морского поднимают затонувшие корабли и сокровища, так почему же было не извлечь Тоотса, который, как известно, не был ни кораблем, ни сокровищем и в пучину морскую не опускался: в какой-то злополучный момент, когда Тоотс высунул ногу чуть больше, чем следовало, кистер ухватился за нее и вытащил ее обладателя из-под парты.

Минут через десять в классе можно было наблюдать новую сцену. Тоотс стоит у печки, поминутно поводя плечами и вытягивая голову вперед, и время от времени почесывается спиной об угол печки. Все его движения говорят о том, что со спиной у него что-то неладное. Мальчики по-прежнему сидят за партами, но уже с повеселевшими лицами; нет больше прежней томительной тиншны – в классе оживленно шушукаются.

– Какой черт тебе велел из чулана вылезать? – спрашивает Тоотса Ярвеотс. – Раз ты уж туда спрятался, так и сидел бы, пока кистер не уйдет.

– Скучно стало, делать было нечего, отвечает Тоотс.

– Ну, так хоть бы под партой не вертелся. А то, дьявол этакий, сапог мне резать начал, – сердито замечает Тоомингас. – А теперь я еще и виноват, что спрятал тебя под своей партой.

– Да нет, – оправдывается Тоотс, – я же верх не резал, только подметку чуть с краю поцарапал.

И тут какой-то шутник замечает довольно громко, так что все слышат:

– Ну вот видите, а Кийр говорит, будто зимой грозы не бывает. Была ведь гроза, и если б сейчас пошел дождь и упало бы столько капель, сколько молний ударило Тоотсу в спину, так не один Кийр, а весь класс мог бы мозоли вылечить.

– Ну, я-то реветь не буду, – откликается из-за печки Тоотс – он прекрасно понял скрытый смысл этой шутки. – Но, черт его знает, – продолжает он, – сегодня день какой-то сумасшедший, все время не нечет: палец поранен, на лбу шишки… и…

Он вдруг умолкает и, поводя плечами, трется спиной об угол печки. Но иногда молчание бывает красноречивее слов.

IV

Ясно, что в таких условиях, когда разыгрывались столь важные события, Арно не удалось поговорить с Тээле. Но он все-таки решил, во что бы то ни стало, сегодня же выяснить, почему Тээле в последнее время не так приветлива с ним, как раньше, почему она не подождала утром у дороги, будто намеренно желая ему показать, как мало он для нее значит. Чтобы узнать все это, оставалась еще только одна возможность – пойти вместе с Тээле домой. Но и тут возникло препятствие: учитель, как назло, именно сегодня назначил урок скрипки последним, обычно же урок этот он давал Арно в обеденный перерыв. Необходимо было преодолеть и эту трудность. И произошло то, чему ни сам Арно, ни те, кто знал его поближе, ни за что раньше не поверили бы. После занятий Арно, подойдя к учителю, соврал ему, даже не запинаясь, что у него болит голова, и попросил перенести урок на какой-нибудь другой день. Затем быстро завязал в узелок свои книги, и вскоре можно было видеть, как он медленно шагает к воротам, то и дело оборачиваясь и оглядываясь на школу. Наконец появилась и Тээле. Лицо у нее все еще было красное и злое. Арно был очень доволен, что выбрал для разговора именно сегодняшний день. После всех пережитых злоключений Тээле, конечно, тяжело – значит, она сейчас больше всего нуждается в утешении и сочувствии. Можно было думать, что она и к чужому горю отнесется более чутко, и Арно испытывал огромную радость при мысли, что сможет излить перед ней свою душу.