Страница:

– Видит дедушка – попал он в беду, – продолжает рассказчик, помолчав с минуту. Начинает бога поминать. Собирается уже прочесть «Отче наш», как вдруг смотрит – по дороге идут двое… все в белом. «Ну, – думает дедушка, – тут мне и конец, теперь мне живым не уйти; вон еще и новые появились». Перепугался насмерть, только и смог, что ничком на землю упасть и глаза зажмурить. Хоть лицо, думает, цело останется.

А белые тени все ближе. Дедушка лежит ни жив ни мертв. Вдруг слышит – говорят между собой по-человечьи, белые-то эти, которые по дороге идут. Поравнялись они с телегой – а это две бабы в белых платках! Дед рад-радешенек, что те людьми оказались. Поднимается и окликает их.

Ох ты господи, а бабы как глянут в канаву, да как заорут, прямо страх, да как бросятся наутек вприпрыжку, даже не оглянулись! А дедушка думает: «Еще и эти уйдут, оставайся опять один». Пустился и он бежать вслед за бабами. «Стойте, – кричит, – я не леший!» Да где там! Бабы словно за зайцами гонятся, к деревне бегут, а сами визжат не своим голосом. На опушке леса деревня была. Дедушка опять подумал – а поди знай, кто сейчас за ним самим гонится, – да и пустился за бабами вдогонку что было духу. До тех пор бежал, пока до первого хутора не добежал. А бабы – юрк! – ив избу: леший, кричат, за ними гонится! А в лесу, мол, целая куча всяких страшных тварей, и мертвец там, и у канавы еще какие-то, и из кустов выглядывают… А один, говорят, за ними до самого двора бежал. И кто их знает, чего они только там не наплели.

Ну, дед мой тоже туда, на хутор. Бабы как услышали, что в сенях кто-то возится, снова кричат: «Это он! Сюда идет!» Хозяева перг пугались, ребятишки под кровать забились, собаки завыли – словом, такая страшная кутерьма поднялась, что деду хоть бери да обратно и лес поворачивай. В конце концов удалось ему растолковать, что он никакое не привидение, что он человека хоронит, что дело обстоит так-то и так-то; пусть идут ему на помощь. Ну, тогда несколько мужиков с ним пошли, привезли покойника на хутор и на ночь оставили во дворе, а на следующий день похоронили. Вот какая штука с моим дедом приключилась. Вообще-то он не из говорливых, а иной раз, как разойдется, кое-что и расскажет.

– Ох, черт, бабы-то как перепугались! – смеются ребята.

– И все эти домовые да привидения – все такие, – замечает Антс Виппер. Он не верит в сны, да и вообще не суеверен. – И чаще всего с ними женщины дело имеют. Женщинам в любом темном уголке привидения мерещатся. Им черти и домовые так же нужны, как Имелику каннель. Пустая брехня!

– При чем тут я! – отмахивается Имелик. – Каннель – это каннель, а привидение – это привидение. А если хотите, я вам расскажу, как мой дедушка в мызном лесу хворост собирал. О чертях и домовых тут, правда, речи нет, но раз уж заговорили про дедушек…

– Валяй, валяй! – кричат ребята.

– Отправился дед мой в имение на отработки, – рассказывает Имелик, тихо погоаживая струны каннеля. – Поставили его с другими мужиками на хворост: столько и столько-то вязанок чтоб заготовили за день. Дед у меня был человек сноровистый, после обеда уже и справился со своей работой. Стал он чужие вязанки пробовать: катится вязанка с пригорка – значит, хороша; не катится – значит, плоха. Смешит он мужичков всякими шутками-прибаутками, то петухом запоет, то курицей закудахчет, то по-собачьи залает, так что не отличишь, собака это или человек.

– Ну, хорошо, хорошо, – торопят Имелика нетерпеливые слушатели, – ты дальше рассказывай.

– Едут они вечером, везут хворост к овину, – продолжает Имелик. – А дед мой со своим возом самый последний. Овинщик принимает хворост и говорит деду: «Выгружай свои вязанки, потом свезешь меня на мызу». Дед выгружает хворост, овинщик садится на телегу. Да где тут! У деда веревки так запутались, что не разберешь, где конец, где начало. Дед ругается, проклинает на чем свет стоит того, кто ему веревки спутал. В конце концов у овинщика терпение лопнуло: ну тебя к лешему с твоими веревками! – и пошел пешком. И тут у деда веревки в один миг распутались, кладет он хворост обратно на воз – и давай в лес! В лесу спрятал вязанки в самой чаще, чтобы на другой день можно было незаметно их прихватить. И так делал каждый день. Другие мужики диву давались – как это он, черт возьми, так быстро со своими вязанками справляется? Дедушка только под вечер чуть повозится для вида, да ему уже и делать нечего: воз нагружен – и поехал себе!

– Ах ты бес, вот хитрый старик! восторгаются ребята.

«А теперь расскажи, как ты сегодня на кладбище ходил и с Тээле конфеты ел», – вот что Арно хотелось бы сказать Имелику; но он прекрасно понимает, что говорить этого нельзя.

В это время другой мальчуган, снова заводя речь о привидениях, начинает рассказывать, как один мужик поспорил с другим, что пойдет ночью в часовню и там забьет в гроб гвоздь. Идет мужик в часовню, вбивает гвоздь куда нужно и собирается уйти – не может. Страх его берет, мерещатся ему всякие мертвецы и привидения – и он от страха умирает. А утром видят – он нечаянно себе полу куртки гвоздем к гробу прибил.

История эта уже почти всем знакома, поэтому она долгого обмена мыслями не вызывает; потом маленький Леста начинает рассказывать, как он с дедушкой ловил налимов.

Тааниэль Леста, шестидесятилетний старик, берет однажды на спину сачок и идет к речке. Внук семенит за ним, волоча по земле огромный мешок для рыбы. Старик раздевается и лезет с сачком в воду; пошатывает подмытый берег, мешает в воде шестом, и вода в реке становится такой мутной, что смотреть страшно. Глядит внучек с берега на деда, а тот ворочается в реке, как кит. Дед – рыбак знаменитый, и нет на свете таких рыболовных снастей, с которыми он не умел бы обращаться. Борода у него вся в грязи и водорослях, он похож на водяного. Наконец он поднимает сачок – а там огромный налим!

– Ага, попался-таки, давно я за тобой охочусь. На, возьми, внучок, сунь его в мешок да смотри, чтобы он не выскочил, – говорит дед, выбрасывая на берег скользкую рыбину.

Мальчик кладет рыбу в мешок и смотрит, что же дед будет делать дальше.

– А вот и второй, – радостно вскрикивает дед. – На, клади в мешок да смотри, чтобы он не выскочил.

Внук кладет и эту рыбу в мешок и смотрит, что же дед будет дальше делать. Через несколько минут у деда в руках оказывается еще один налим. И все как на подбор, большие, красивые. Выловив четвертого налима, дед вылезает из воды и идет к мешку посмотреть, «сколько же их, в конце концов, набралось».

А в мешке – ни одного налима.

– Ох ты, негодный мальчишка! – кричит дед. – Да ты, оказывается, его из мешка выпускал, и я все время ловлю одного и того же налима!

– Я вам тоже расскажу одну историю про привидение, – говорит Тыниссон и начинает рассказывать, не дожидаясь согласия слушателей.

– Прошлым летом пошли мы с батраком на выгон за лощадьми. Было уже совсем темно. Вернулись мы с сенокоса поздно, потому и не могли раньше за лошадьми сходить, – рассказывает он не спеша. – Приходим на выгон, останавливаемся у пригорка Ребане и смотрим, где же наши лошади. И вдруг батрак хвать меня за руку: «Гляди, гляди, что это?» Смотрю я и вижу: что-то белое, а что такое – в темноте не разберешь. Движется меж кустов. Стоим мы все да смотрим, а батрак у меня за спиной спрятался.

– У тебя за спиной? А за чью спину ты сам спрятался? – спрашивает Имелик насмешливо; от Тыниссона нечего ждать интересного рассказа – это можно было и заранее предвидеть.

– А я норовил батраку за спину спрятаться, простодушно отвечает Тыниссон.

– Ха-ха-ха! – смеются ребята.

– Стояли мы так, стояли, – бормочет Тыниссон, словно рассказывая больше самому себе, чем другим, – а потом осмелели. Начали потихонечку к кустам подбираться. Подходим – а там никакого привидения, да и вообще никого нет; просто это теленок был с соседнего хутора. Смотрит он на нас и мычит: му-у, му-у. От стада отстал и стоит, как баран, – ноги расставил и на нас смотрит.

– Я же говорил, – доносится из угла торжествующий голос. – Все они такие, эти привидения. Брехня!

– А вы, значит, с батраком так струсили, что и теленка испугались? – допытывается один из слушателей.

– Да что поделаешь, – бормочет Тыниссон.

– Ну, ты – еще куда ни шло, а как же это батрак таким трусом оказался?

– Батрак еще больше боится, чем я. Мне бы и в голову такое не пришло, а батрак сам на меня страху нагнал: да, да, там кто-то есть!

– Что ж это за трусишка такой?

– Да такой низенький, толстый парень, как кочерыжка. Ершей здорово умеет есть: положит ерша в один угол рта, а из другого одни косточки валятся.

– Ого! Да это прямо ершеедная машина какая-то, – замечает кто-то из ребят, до сих пор не принимавший участия в разговоре, но, видимо, часто имевший дело с ершами. – Ерша надо со злостью есть, как собака ежа ест, со всеми костями, есть прямо ложкой. В ерше ничего опасного нет, одно только перо под брюшком – оно колючее, как шип; а если его вытащить – тогда уплетай вовсю, чтоб под зубами трещало, только бы в ершах песку не было. У ерша, дьявола, мясо сладкое, были бы только они, черти, чуть побольше. А то, будь неладны, мелюзга такая, как точка над «и». А как умеют червяков с крючка утаскивать: прямо как слизнет червяка, дрянь этакая. Летом, когда погода тихая, они, подлецы, вокруг крючка так и кружат, носами тычут – тук, тук.

Ребята рассказывают друг другу еще всякую всячину, – все, что на ум приходит. Но о чем бы ни шла речь – о людях или событиях – всегда люди эти жили, по словам рассказчиков, «в наших краях» и события происходили «в наших местах».

Так, где-то «в наших краях» был мужик, который никогда не менял рубашки. Каждую субботу он переворачивал рубашку на другую сторону, приговаривая: «Как хорошо, когда у тебя чистая рубаха на теле».

Или же в другой деревне, но опять-таки, разумеется, «в наших местах», жил человек с деревяшкой вместо ноги; он перед дождем всегда жаловался, что у него на деревянной ноге пальцы ноют.

А кто-то из ребят рассказывает об одном мужике «из наших краев»: он такой был желчный, что когда дождь намочил скошенную им траву, он в сердцах выбросил из сарая и сухое сено.

Возле Тыукре, оказывается, живет скупой хозяин, который батраков голодом морит. А когда батраки отказываются хлебать жидкий суп, хозяин выходит из горницы, пробует суп и говорит: «Хм, чего ж вам еще надо? Суп хороший, хоть бери да сам ешь!»

Тыниссон добавляет коротко, что в старину хлеб был такой черный, что собаки, увидев краюху, принимались лаять.

А потом кто-то, уже совсем сонный, задает загадку:

– В какой постели не бывает клопов?

И так как никто отгадать не может, то он сам отвечает за других: клопов нет в постели Калевипоэга.[11]

Постепенно голоса в спальне затихают. Многие ребята уже храпят, высвистывая носом всевозможные мелодии. Один скрипит во сне зубами – у него, по мнению тех, кто еще не уснул, в животе черви завелись. Другой почесывается и бормочет что-то непонятное. В углу кто-то зевает и поворачивается на другой бок. Имелик раздевается последним, залезает в постель и довольно громко кричит:

– Ну, ребята, теперь можете тушить свет.

Но ни у кого нет особенного желания тушить свет. Имелику возражают.

– Ну да, сам улегся, а теперь пусть ребята тушат. Ты последний ложился, сам, пожалуйста, и туши. А других нечего заставлять!

– Тиукс, пойди ты, – говорит Имелик Куслапу; тот еще не спит, хотя глаза у него закрыты. Услышав приказ Имелика, он сразу начинает шевелиться в кровати.

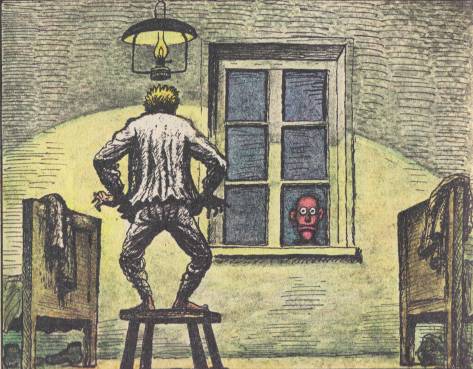

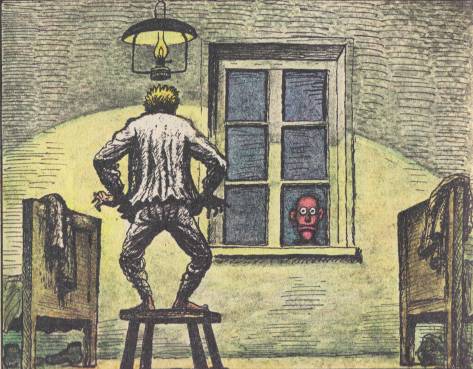

Но Имелик уже вылез сам и встает на табуретку, чтобы потушить лампу.

В ту минуту, когда он собирается прикрутить фитиль, взгляд его падает на окно. Со двора через стекло заглядывает какая-то омерзительная рожа, и жуткий таинственный голос произносит: «Тот-тот-тот!»

Имелик застывает на месте, как изваяние, с протянутой к лампе рукой, и остекленевшими глазами смотрит в окно.

XXIII

– Ну, чего ты там загляделся! – кричат со всех кроватей. – Туши свет!

Но Имелик по-прежнему оцепенело смотрит в окно, потом слезает с табуретки и пятится к стене. Лампа продолжает гореть.

– Там, за окном, кто-то стоит, – бормочет он, дрожа, и ребята, находящиеся поближе, видят, что обычно такой хладнокровный и невозмутимый музыкант трясется всем телом.

– Кто ж там такой? – спрашивают его.

– Не знаю, – отвечает Имелик. – Лицо такое… такое страшное, как будто и не человеческое. Красное… красное… а белки так и сверкают.

– Кистер, кто ж еще, – говорит кто-то.

– Нет, нет, это не кистер. Это вообще был не человек. Совсем не человеческое у него лицо. Это было… это было…

– Привидение, – шепчет мальчуган, верящий в сны, и натягивает на голову одеяло.

От таинственного шепота просыпаются и те, кто уже успел уснуть, и тоже испуганно смотрят на окно. Двое маленьких мальчуганов, которые спят у самого окна, быстро вскакивают и бегут в угол. Если бы эти страшные вещи говорил кто-нибудь другой, это не вызвало бы испуга, но раз такой храбрец, как Имелик, весь дрожит, отступая все время к стене, значит, и в самом деле что-то есть…

– Чепуха! – слышится голос Виппера у стены, и он без малейших колебаний идет к окну.

– Не ходи! – громко шепчет Имелик.

– Молчи! – отвечает тот и машет рукой. – Пугаешь тут ребят на ночь глядя, они даже и выйти побоятся… Еще наделают…

С этими словами он, прильнув лицом к окну, вглядывается в темноту двора.

– И мышонка не видать! – восклицает он через несколько минут. – Тихо, как и всегда ночью. Небо ясное, звезды поблескивают, словно тоотсовская салака, на дверях прибитая. Наверно, подморозило.

Он направляется к своей кровати и, повернувшись к Имелику, добавляет:

– Эх ты, маменькин сынок! Говорили тут о привидениях, а ты их сразу и увидел. Или ты, черт, всех нас дурачишь?

Виппер останавливается – он готов вытащить Имелика из угла, если тот хоть чем-нибудь выдаст себя окажется, что он пошутил. Но Имелику сейчас не до шуток.

И Виппер, этот ни во что не верующий человек, собираясь лечь в постель, еще раз с иронической усмешкой оборачивается и смотрит в окно.

– Это что такое? – шепчет он вдруг, подносит руку ко лбу и обменивается с Имеликом долгим вопросительным взглядом.

– Тот-тот-тот… – раздается за окном.

– Тсс! – шепчет кто-то из мальчишек и вскакивает на постели; при этом доска кровати с треском проваливается и падает на пол. В другое время никто не обратил бы внимания на этот шум, но сейчас он кажется таким гулким и страшным, что всех мороз по коже пробирает.

Падает что-то на пол и в классной комнате. Наверно, книга соскользнула с парты. Часы тикают все медленнее, будто вот-вот совсем остановятся. А когда они бьют одиннадцать, то бой их кажется таким громким, какого ребята никогда раньше не слышали.

– Черт побери! – вскрикивает вдруг Виппер. – Голову даю на отсечение, что этот призрак – наш старый знакомый… Ох ты, жулье проклятое!

С этим восклицанием он, как был, босиком, в одной рубашке, бежит в классную, с шумом отпирает дверь в коридор и с грохотом несется к выходу. Потом во дворе слышатся голоса, кто-то – топ-топ-топ! – пробегает мимо окон спальной, ударяет чем-то тяжелым о стену дома и вопит так, словно его режут.

С этим восклицанием он, как был, босиком, в одной рубашке, бежит в классную, с шумом отпирает дверь в коридор и с грохотом несется к выходу. Потом во дворе слышатся голоса, кто-то – топ-топ-топ! – пробегает мимо окон спальной, ударяет чем-то тяжелым о стену дома и вопит так, словно его режут.

– Господи Иисусе, – стонет Петерсон, – его там убьют!

Но в этот момент Имелик, ко всеобщему изумлению, громко смеясь, тоже бросается вон из комнаты.

В спальной наступает мертвая тишина. В открытую дверь коридора тянет холодом, сквозняк вот-вот погасит и без того тусклый свет. Стекло на лампе совсем почернело, от густого слоя копоти огонь кажется кроваво-красным. Со двора ничего больше не слыхать; лишь изредка доносятся слабые голоса, но звучат они издалека и никак не могут быть связаны с теми, кто только что пробежал по двору. Минуты тянутся томительно медленно. Как видно, Виппер и Имелик стали жертвами своей безумной отваги.

Но вдруг на крыльце раздаются громкие голоса, хохот и топот шагов по ступенькам. Это, безусловно, кто-то третий – ведь Виппер и Имелик выбежали босиком и их шаги не были бы так слышны. Кто-то в тяжелых сапогах входит в классную комнату, шарит у дверей, словно ища чего-то, потом уходит обратно в коридор, и голоса доносятся теперь уже из чулана. Арно кажется, что он узнает голос Имелика.

– Кто это может быть? – тихо спрашивает один из мальчиков.

Но загадка вскоре раскрывается. Слышно, как запирают двери кладовки и классной комнаты, и на пороге спальни возникают три фигуры – Виппер, Имелик и некто третий, кого вначале никак не узнать: лицо его скрывает жуткая маска.

– Глядите, поймали привидение! – хвастается Имелик и трясет закоченевшими ногами, красными, как клешни у вареного рака.

– Вот оно! – добавляет Виппер и быстро забирается в постель. – Такие они все, призраки эти. Все это – пустая брехня! Не выйди я посмотреть, вы бы потом всю жизнь говорили, что за окном привидение было.

– Тот-тот-тот… – издает странные звуки человек в маске.

– Да ведь это Тоотс, дьявол! – вырывается одновременно у нескольких ребят.

– А вы, дурачье, что думали, – отвечает Тоотс, снимая маску. – Решил я – дай-ка выкину штуку, напугаю ребят, посмотрю, что они будут делать. А Имелик как глянул в окно, так и обмер, глаза выпучил, а потом давай к стенке!

– А чуть ты свое «тот-тот» сделал, я тебя сразу узнал, – говорит Виппер.

– Если бы ты не выскочил и меня не поймал, я бы еще к кистеру под окно пошел и устроил бы ему «тот-тот-тот»! Интересно, что наш Юри-Коротышка подумал бы, – говорит Тоотс, размахивая подвешенным на шнуре красным шаром, величиною со средний кочан капусты.

– Что это у тебя такое? – раздается со всех сторон.

– Земной шар, – коротко и деловито отвечает Тоотс.

– Земной шар? А почему он красный?

– Красный, да… А каким же ему быть? Синей краски под рукой не было.

– Покажи!

– Не могу, он еще совсем сырой. Краска не обсохла. Утром посмотришь.

С этими словами Тоотс взбирается на спинку ближайшей кровати и подвешивает земной шар к балке потолка, чтобы он просох.

– А знаете, ребята, – говорит он, спрыгивая на пол, – знаете, где я только что был? На кладбище!

– На кладбище? Чего ты туда пошел? – спрашивают его.

– Чего пошел… Раз пошел – значит, дело было.

– Врешь!

– Чудак, чего мне врать? С какой стати? Не веришь – не надо. А на кладбище я все-таки был. И видел там кое-что…

– Что ты видел?

– Видел, ну… довольно-таки интересных тварей. Посмотрели бы вы на них – со страху до потолка подпрыгнули бы. А я… я такие слова знаю, что те со мной ничего сделать не могут.

– Не болтай чепуху, Тоотс, – рассерженно перебивает его Виппер, поправляя на себе одеяло.

– Как это чепуху, дурень, раз я собственными глазами видел. Шагах в десяти они от меня были, какая ж тут чепуха?

– Шагах в десяти! Ты от нас тоже в десяти шагах был, так не стал же ты от этого бог весть чем; Тоотсом был – Тоотсом и остался. Пришел бы ты немножко раньше, услышал бы тут, откуда привидения берутся. Все это – пустая брехня.

– А ты, чудак, дай мне сначала рассказать.

– Да катись ты к лешему со своими сказками!

С этими словами Виппер поворачивается на другой бок, и не проходит и нескольких минут, как он уже храпит.

А Тоотс усаживается на свою кровать и, раздеваясь, с увлечением начинает рассказывать о приключениях на кладбище.

– Я знаю такую вещь, – начинает он. – В старых паунвереских церковных книгах записано, что на том самом месте, где теперь часовня, в шведские времена стоял роскошный замок. Хозяина этого замка звали фон Йымм.[12]

– Фон Йымм? Какая смешная фамилия! – изумляются слушатели.

– Не знаю, смешная или не смешная, – отзывается рассказчик, – а только в церковных книгах так записано. Ну, слушайте дальше. У владельца замка фон Йымма была дочь Розалинда.

– Розалинда? Я это имя уже где-то слышал, – вспоминает кто-то из ребят.

– Ты мог слышать, – продолжает Тоотс. – Розалинда же не одна и не две, их много. В старину бывало так, что если рыцарскую дочку звали не Розалиндой, так она и не считалась настоящей рыцарской дочкой. В замках все барышни были Розалинды, и все сплошь красавицы. Слушайте дальше. Розалинда эта тоже была красавица, и был у нее жених.

– А жениха как звали? – спрашивает Имелик.

– Жениха звали… – старается припомнить Тоотс. – Как же его звали…

– Ну, это неважно, – приходит ему на помощь Имелик. – Скажем, жениха звали фон Пымм.[13]

– Нет, нет, погоди, – поправляет Тоотс. – Его звали не фон Пымм, а фон Сокк.[14]

– Ага! Ну ладно, давай дальше!

И Тоотс продолжает рассказывать.

– У жениха этого, у фон Сокка, был заклятый враг, – говорит он, склоняя голову набок. Тыниссон спрашивает, как звали врага, но Тоотс не дает больше себя сбить.

И вот отправляется жених Розалинды на войну. А враг его взял да и послал Розалинде фальшивое письмо, будто жених ее погиб. А жених и не думал погибать, враг просто соврал, чтобы Розалинду себе в жены заполучить. Ну, однажды ночью подходит этот враг к воротам замка и начинает трубить в рог. А привратник ему: «Чего тебе нужно? Чего ты тут ночью околачиваешься?» А враг в ответ: «Я знаменитый рыцарь фон… фон…»

– Фон Вымм,[15] – подсказывает кто-то в углу.

– Ну нет, дурачье, если будете смеяться, я не стану рассказывать, – обижается Тоотс. – Не хотите слушать – не надо. Одно скажу вам, пропустите интереснейшую историю.

– Да кто же смеется, – успокаивает его Имелик. – Продолжай, мы слушаем. Но ты же обещал рассказать, что с тобой на кладбище случилось, а начинаешь про всяких Выммов и Пыммов.

– Выммов и Пыммов… – оправдывается Тоотс. – А как же я тогда объясню, зачем я на кладбище ходил? Я же должен рассказать, как дело было и как это вдруг в стене часовни очутился клад.

– Ах вот оно что, значит, о кладе будет речь! – слышны восклицания со всех сторон. – Говори, говори дальше. Мы не будем тебе больше мешать.

И Тоотс, уступая уговорам товарищей, продолжает:

– Ну так вот, трубит этот враг у ворот. А сторож ему: «Чего ты тут околачиваешься?» Враг в ответ: «Я знаменитый рыцарь… такой-то и такой-то». А сторож опять: «Что же привело вас, ваша рыцарская светлость, в такой поздний ночной час к воротам замка знаменитого рыцаря фон Йымма?» Враг ему: «Не тебе меня расспрашивать, вшивая шкура, ты даже не стоишь того, чтобы я отсек тебе голову, как брюкву, и бросил собакам на съедение. Сейчас же ворота настежь – или я тебе так дам, что от тебя только мокрое место останется!»

Ну, испугался, конечно, сторож, но такой упрямый был мужик – в ответ как заорет: «Не пущу!» Рыцарь обозлился. «Наплевать мне на тебя!» – зарычал он и давай колотить мечом в ворота замка – у привратника аж в ушах загудело. «Впусти меня, не то… пусть явятся сюда пятьсот тысяч дьяволов и сожрут меня, если я не стану тебя до тех пор в смоле кипятить, пока ты не откроешь мне ворота!»

Тут старик затрясся весь от испуга – а что если возьмет, скотина, да укокошит, а у него, у сторожа, ребятишки еще маленькие, им еще в школу ходить, кто же им тогда с собой еду даст… Идет он будить старика Йымма – так, мол, и так, что мне с этим человеком делать, ругается и бушует за воротами, сумасшедший, не поймешь – пьяный он или что с ним такое. Старый Йымм сперва ничего толком понять не может, со сна только «ммых» да «ммых», – а потом приходит в себя да как заорет – прямо эхо по всему замку покатилось: «Не впускать этого дьявола! Это же известный рыцарь-разбойник Сынаялг[16] …»

– Сынаялг! Эстонское имя! – вскрикивают слушатели.

– Ну да, – отвечает рассказчик. – Эстонское имя, поди знай, может, он и был эстонец. Кто их разберет. А только нет, нет! Погоди! Он вовсе не был Сынаялг. Его иначе звали.

Тоотс сует палец в рот и задумывается. Мальчишки с нетерпением ждут.

– Сийэпокк,[17] черт побери, вот как его звали! – выкрикивает Тоотс после некоторого раздумья. – Верно, Сийэпокк, да!

– Ну так вот, – продолжает он, снова поймав нить своего рассказа. – Старый Йымм, значит, ему: «Ты не впускай этого проклятого разбойника, его потом отсюда и на четырех волах не увезешь. Это же беспробудный пьяница, он вечно в корчме торчит. А теперь и сюда является по ночам скандалить. Я знаю, – добавляет затем старый рыцарь господин Йымм, – он хочет пробраться к моей любимой дочери Розалинде, но пусть шестьсот тысяч дьяволов глиняного цвета пятьсот тысяч дней и ночей грызут мое тело, ежели я пущу его на порог спальни моей Розалинды. Иди и скажи ему от моего имени, чтобы немедленно убирался отсюда, не то, хоть я и очень болен – у меня сильный насморк, – я встану с постели и воткну ему раскаленное шило…»

Но Имелик по-прежнему оцепенело смотрит в окно, потом слезает с табуретки и пятится к стене. Лампа продолжает гореть.

– Там, за окном, кто-то стоит, – бормочет он, дрожа, и ребята, находящиеся поближе, видят, что обычно такой хладнокровный и невозмутимый музыкант трясется всем телом.

– Кто ж там такой? – спрашивают его.

– Не знаю, – отвечает Имелик. – Лицо такое… такое страшное, как будто и не человеческое. Красное… красное… а белки так и сверкают.

– Кистер, кто ж еще, – говорит кто-то.

– Нет, нет, это не кистер. Это вообще был не человек. Совсем не человеческое у него лицо. Это было… это было…

– Привидение, – шепчет мальчуган, верящий в сны, и натягивает на голову одеяло.

От таинственного шепота просыпаются и те, кто уже успел уснуть, и тоже испуганно смотрят на окно. Двое маленьких мальчуганов, которые спят у самого окна, быстро вскакивают и бегут в угол. Если бы эти страшные вещи говорил кто-нибудь другой, это не вызвало бы испуга, но раз такой храбрец, как Имелик, весь дрожит, отступая все время к стене, значит, и в самом деле что-то есть…

– Чепуха! – слышится голос Виппера у стены, и он без малейших колебаний идет к окну.

– Не ходи! – громко шепчет Имелик.

– Молчи! – отвечает тот и машет рукой. – Пугаешь тут ребят на ночь глядя, они даже и выйти побоятся… Еще наделают…

С этими словами он, прильнув лицом к окну, вглядывается в темноту двора.

– И мышонка не видать! – восклицает он через несколько минут. – Тихо, как и всегда ночью. Небо ясное, звезды поблескивают, словно тоотсовская салака, на дверях прибитая. Наверно, подморозило.

Он направляется к своей кровати и, повернувшись к Имелику, добавляет:

– Эх ты, маменькин сынок! Говорили тут о привидениях, а ты их сразу и увидел. Или ты, черт, всех нас дурачишь?

Виппер останавливается – он готов вытащить Имелика из угла, если тот хоть чем-нибудь выдаст себя окажется, что он пошутил. Но Имелику сейчас не до шуток.

И Виппер, этот ни во что не верующий человек, собираясь лечь в постель, еще раз с иронической усмешкой оборачивается и смотрит в окно.

– Это что такое? – шепчет он вдруг, подносит руку ко лбу и обменивается с Имеликом долгим вопросительным взглядом.

– Тот-тот-тот… – раздается за окном.

– Тсс! – шепчет кто-то из мальчишек и вскакивает на постели; при этом доска кровати с треском проваливается и падает на пол. В другое время никто не обратил бы внимания на этот шум, но сейчас он кажется таким гулким и страшным, что всех мороз по коже пробирает.

Падает что-то на пол и в классной комнате. Наверно, книга соскользнула с парты. Часы тикают все медленнее, будто вот-вот совсем остановятся. А когда они бьют одиннадцать, то бой их кажется таким громким, какого ребята никогда раньше не слышали.

– Черт побери! – вскрикивает вдруг Виппер. – Голову даю на отсечение, что этот призрак – наш старый знакомый… Ох ты, жулье проклятое!

– Господи Иисусе, – стонет Петерсон, – его там убьют!

Но в этот момент Имелик, ко всеобщему изумлению, громко смеясь, тоже бросается вон из комнаты.

В спальной наступает мертвая тишина. В открытую дверь коридора тянет холодом, сквозняк вот-вот погасит и без того тусклый свет. Стекло на лампе совсем почернело, от густого слоя копоти огонь кажется кроваво-красным. Со двора ничего больше не слыхать; лишь изредка доносятся слабые голоса, но звучат они издалека и никак не могут быть связаны с теми, кто только что пробежал по двору. Минуты тянутся томительно медленно. Как видно, Виппер и Имелик стали жертвами своей безумной отваги.

Но вдруг на крыльце раздаются громкие голоса, хохот и топот шагов по ступенькам. Это, безусловно, кто-то третий – ведь Виппер и Имелик выбежали босиком и их шаги не были бы так слышны. Кто-то в тяжелых сапогах входит в классную комнату, шарит у дверей, словно ища чего-то, потом уходит обратно в коридор, и голоса доносятся теперь уже из чулана. Арно кажется, что он узнает голос Имелика.

– Кто это может быть? – тихо спрашивает один из мальчиков.

Но загадка вскоре раскрывается. Слышно, как запирают двери кладовки и классной комнаты, и на пороге спальни возникают три фигуры – Виппер, Имелик и некто третий, кого вначале никак не узнать: лицо его скрывает жуткая маска.

– Глядите, поймали привидение! – хвастается Имелик и трясет закоченевшими ногами, красными, как клешни у вареного рака.

– Вот оно! – добавляет Виппер и быстро забирается в постель. – Такие они все, призраки эти. Все это – пустая брехня! Не выйди я посмотреть, вы бы потом всю жизнь говорили, что за окном привидение было.

– Тот-тот-тот… – издает странные звуки человек в маске.

– Да ведь это Тоотс, дьявол! – вырывается одновременно у нескольких ребят.

– А вы, дурачье, что думали, – отвечает Тоотс, снимая маску. – Решил я – дай-ка выкину штуку, напугаю ребят, посмотрю, что они будут делать. А Имелик как глянул в окно, так и обмер, глаза выпучил, а потом давай к стенке!

– А чуть ты свое «тот-тот» сделал, я тебя сразу узнал, – говорит Виппер.

– Если бы ты не выскочил и меня не поймал, я бы еще к кистеру под окно пошел и устроил бы ему «тот-тот-тот»! Интересно, что наш Юри-Коротышка подумал бы, – говорит Тоотс, размахивая подвешенным на шнуре красным шаром, величиною со средний кочан капусты.

– Что это у тебя такое? – раздается со всех сторон.

– Земной шар, – коротко и деловито отвечает Тоотс.

– Земной шар? А почему он красный?

– Красный, да… А каким же ему быть? Синей краски под рукой не было.

– Покажи!

– Не могу, он еще совсем сырой. Краска не обсохла. Утром посмотришь.

С этими словами Тоотс взбирается на спинку ближайшей кровати и подвешивает земной шар к балке потолка, чтобы он просох.

– А знаете, ребята, – говорит он, спрыгивая на пол, – знаете, где я только что был? На кладбище!

– На кладбище? Чего ты туда пошел? – спрашивают его.

– Чего пошел… Раз пошел – значит, дело было.

– Врешь!

– Чудак, чего мне врать? С какой стати? Не веришь – не надо. А на кладбище я все-таки был. И видел там кое-что…

– Что ты видел?

– Видел, ну… довольно-таки интересных тварей. Посмотрели бы вы на них – со страху до потолка подпрыгнули бы. А я… я такие слова знаю, что те со мной ничего сделать не могут.

– Не болтай чепуху, Тоотс, – рассерженно перебивает его Виппер, поправляя на себе одеяло.

– Как это чепуху, дурень, раз я собственными глазами видел. Шагах в десяти они от меня были, какая ж тут чепуха?

– Шагах в десяти! Ты от нас тоже в десяти шагах был, так не стал же ты от этого бог весть чем; Тоотсом был – Тоотсом и остался. Пришел бы ты немножко раньше, услышал бы тут, откуда привидения берутся. Все это – пустая брехня.

– А ты, чудак, дай мне сначала рассказать.

– Да катись ты к лешему со своими сказками!

С этими словами Виппер поворачивается на другой бок, и не проходит и нескольких минут, как он уже храпит.

А Тоотс усаживается на свою кровать и, раздеваясь, с увлечением начинает рассказывать о приключениях на кладбище.

– Я знаю такую вещь, – начинает он. – В старых паунвереских церковных книгах записано, что на том самом месте, где теперь часовня, в шведские времена стоял роскошный замок. Хозяина этого замка звали фон Йымм.[12]

– Фон Йымм? Какая смешная фамилия! – изумляются слушатели.

– Не знаю, смешная или не смешная, – отзывается рассказчик, – а только в церковных книгах так записано. Ну, слушайте дальше. У владельца замка фон Йымма была дочь Розалинда.

– Розалинда? Я это имя уже где-то слышал, – вспоминает кто-то из ребят.

– Ты мог слышать, – продолжает Тоотс. – Розалинда же не одна и не две, их много. В старину бывало так, что если рыцарскую дочку звали не Розалиндой, так она и не считалась настоящей рыцарской дочкой. В замках все барышни были Розалинды, и все сплошь красавицы. Слушайте дальше. Розалинда эта тоже была красавица, и был у нее жених.

– А жениха как звали? – спрашивает Имелик.

– Жениха звали… – старается припомнить Тоотс. – Как же его звали…

– Ну, это неважно, – приходит ему на помощь Имелик. – Скажем, жениха звали фон Пымм.[13]

– Нет, нет, погоди, – поправляет Тоотс. – Его звали не фон Пымм, а фон Сокк.[14]

– Ага! Ну ладно, давай дальше!

И Тоотс продолжает рассказывать.

– У жениха этого, у фон Сокка, был заклятый враг, – говорит он, склоняя голову набок. Тыниссон спрашивает, как звали врага, но Тоотс не дает больше себя сбить.

И вот отправляется жених Розалинды на войну. А враг его взял да и послал Розалинде фальшивое письмо, будто жених ее погиб. А жених и не думал погибать, враг просто соврал, чтобы Розалинду себе в жены заполучить. Ну, однажды ночью подходит этот враг к воротам замка и начинает трубить в рог. А привратник ему: «Чего тебе нужно? Чего ты тут ночью околачиваешься?» А враг в ответ: «Я знаменитый рыцарь фон… фон…»

– Фон Вымм,[15] – подсказывает кто-то в углу.

– Ну нет, дурачье, если будете смеяться, я не стану рассказывать, – обижается Тоотс. – Не хотите слушать – не надо. Одно скажу вам, пропустите интереснейшую историю.

– Да кто же смеется, – успокаивает его Имелик. – Продолжай, мы слушаем. Но ты же обещал рассказать, что с тобой на кладбище случилось, а начинаешь про всяких Выммов и Пыммов.

– Выммов и Пыммов… – оправдывается Тоотс. – А как же я тогда объясню, зачем я на кладбище ходил? Я же должен рассказать, как дело было и как это вдруг в стене часовни очутился клад.

– Ах вот оно что, значит, о кладе будет речь! – слышны восклицания со всех сторон. – Говори, говори дальше. Мы не будем тебе больше мешать.

И Тоотс, уступая уговорам товарищей, продолжает:

– Ну так вот, трубит этот враг у ворот. А сторож ему: «Чего ты тут околачиваешься?» Враг в ответ: «Я знаменитый рыцарь… такой-то и такой-то». А сторож опять: «Что же привело вас, ваша рыцарская светлость, в такой поздний ночной час к воротам замка знаменитого рыцаря фон Йымма?» Враг ему: «Не тебе меня расспрашивать, вшивая шкура, ты даже не стоишь того, чтобы я отсек тебе голову, как брюкву, и бросил собакам на съедение. Сейчас же ворота настежь – или я тебе так дам, что от тебя только мокрое место останется!»

Ну, испугался, конечно, сторож, но такой упрямый был мужик – в ответ как заорет: «Не пущу!» Рыцарь обозлился. «Наплевать мне на тебя!» – зарычал он и давай колотить мечом в ворота замка – у привратника аж в ушах загудело. «Впусти меня, не то… пусть явятся сюда пятьсот тысяч дьяволов и сожрут меня, если я не стану тебя до тех пор в смоле кипятить, пока ты не откроешь мне ворота!»

Тут старик затрясся весь от испуга – а что если возьмет, скотина, да укокошит, а у него, у сторожа, ребятишки еще маленькие, им еще в школу ходить, кто же им тогда с собой еду даст… Идет он будить старика Йымма – так, мол, и так, что мне с этим человеком делать, ругается и бушует за воротами, сумасшедший, не поймешь – пьяный он или что с ним такое. Старый Йымм сперва ничего толком понять не может, со сна только «ммых» да «ммых», – а потом приходит в себя да как заорет – прямо эхо по всему замку покатилось: «Не впускать этого дьявола! Это же известный рыцарь-разбойник Сынаялг[16] …»

– Сынаялг! Эстонское имя! – вскрикивают слушатели.

– Ну да, – отвечает рассказчик. – Эстонское имя, поди знай, может, он и был эстонец. Кто их разберет. А только нет, нет! Погоди! Он вовсе не был Сынаялг. Его иначе звали.

Тоотс сует палец в рот и задумывается. Мальчишки с нетерпением ждут.

– Сийэпокк,[17] черт побери, вот как его звали! – выкрикивает Тоотс после некоторого раздумья. – Верно, Сийэпокк, да!

– Ну так вот, – продолжает он, снова поймав нить своего рассказа. – Старый Йымм, значит, ему: «Ты не впускай этого проклятого разбойника, его потом отсюда и на четырех волах не увезешь. Это же беспробудный пьяница, он вечно в корчме торчит. А теперь и сюда является по ночам скандалить. Я знаю, – добавляет затем старый рыцарь господин Йымм, – он хочет пробраться к моей любимой дочери Розалинде, но пусть шестьсот тысяч дьяволов глиняного цвета пятьсот тысяч дней и ночей грызут мое тело, ежели я пущу его на порог спальни моей Розалинды. Иди и скажи ему от моего имени, чтобы немедленно убирался отсюда, не то, хоть я и очень болен – у меня сильный насморк, – я встану с постели и воткну ему раскаленное шило…»