Страница:

Когда долго смотришь на полую воду, голова начинает хмелеть, кружиться.

Мишко облокотился на перила. Под ним мелко подрагивал, точно палуба корабля, деревянный настил моста. Подрагивали перила. Дрожь передавалась телу. Течение быстрое, пенистое. Но казалось, то не вода убегает назад, то мост-корабль плывет, рассекая струи, разбивая крижины острым килем-быком.

Вон слева, на горке, Дорина хата. Прощай, Дора, корабль движется неумолимо. Остановить его никто не в силах!

По самому стрежню шла серая продолговатая крижина. На ней Мишко увидел самодельный конек, точь-в-точь такой, на каком катался в детстве.

У конька ясеневая колодочка. Снизу пущена железная проволока. Оба конца ее загнуты и утоплены в торцах колодочки. Деревяшка прожжена спереди и сзади раскаленным добела длинным гвоздем. В скважинки продеты веревочки. Они хитро перекрещиваются на старом валенке и накручиваются палочкой. Так натягивают лучковую пилу.

Правая нога на коньке, левая бежит сбоку, подталкивает. Когда разгонишься так, что ветерок запустит холодные пальцы под шапку, можешь левую ногу поставить на носок правой. Катись в свое удовольствие!

Всего-то дела — деревяшка да кусок ржавой проволоки, найденной на пепелище. А сколько радости!

Крижина равнодушно проскользнула под мостом, закачалась на бурунах другой стороны. Конек уменьшился до размеров точки и пропал. Но ты мысленно можешь последовать за ним, проследить его путь. Река понесет его вдоль меловой гряды, то приближаясь к отвесным белым стенам, то опять удаляясь в луга. На своем пути она встретит воды более могучей реки. Северным Донцом ее называют. Донец бережно примет на чешуйчатую спину и крижину, и конек на ней. Донец повернет на восток, выбежит в степи казацкие, устремится к батьке своему — тихому Дону. На родной речке когда-то оставил свой конек и Мишко Супрун.

Но пока рано жалеть о прошлом. Гляди вперед, куда несет тебя мост-корабль. Приглядывайся к сизой дымке горизонта, откуда потягивает заманчивым холодком новизны и неизвестности.

Проходит время, и все образуется.

Бешеные воды схлынули. На месте трескучего бурого очерета, шумевшего всю зиму и начисто стертого ледоходом, показались ярко-зеленые, нацеленные в зенит пики молодых побегов. Желтовато-пушистые сережки, точно выбравшиеся из яйца утята, густо уселись на прутиках верболоза. Крупные почки торопливой сирени взорвались, выметнув зародыши букетов и острия листочков. Под стенами хат, на самом сугреве, подняли свои зеленые ножи петушки. Из серединки они вытолкнули высоко вверх зеленые головки на сочных ножках. Головки разлупились и увенчались фиолетово-синими задористыми гребешками. А посмотри на огоньки тюльпанов. Они слепят глаза. До них боязно дотронуться — обожгут.

Только акация не торопится. Она стоит сухая, выставив острые колючки. На ветках висят плоские, коричневые до черноты стручки. Акация ждет настоящего тепла. И когда оно придет, она, не торопясь, распушит свой летний наряд. Вначале выпустит на свободу мелкие листочки. Затем, во второй половине мая, выждав, когда спадет буйство сирени (с сиренью ей не легко тягаться!), выбросит пышные кисти. Она заметет все село белыми сугробами, она задушит все цветы своим цветом, заглушит все запахи своим запахом. И никто уже ей противостоять не сможет, потому что все слишком торопились, выдохлись. А она умеет ждать, она терпелива!

Матвея Семеновича весна вымотала, по его словам, «як сукиного сына». Домой он не приезжал: по такой грязюке машина не пойдет, сядет дифером на гребень, что вырос между глубокими колеями. Кричи тогда: «Ратуйте, люди добрые!»

Хозяйство досталось новому директору неважное — где пнешь, там и валится! Все на помочах, все на подпорках. Инвентарь зимовал в борозде. Пришлось гонять тракторы по заносам, все свозить в мастерскую.

Матвей Семенович даже на квартиру не определился. Спал в конторе на сдвинутых столах, под голову клал папки с дубликатами нарядов. Питался в столовой. Ну а если засиживался долго на заседаниях, приходилось вместо ужина довольствоваться кружкой холодной воды. Добро, что бачок с водой стоит в коридоре. Кружка посажена на цепь возле бачка, точно собака у хаты. Это чтобы не отлучилась куда ненароком.

Ветер задубил впалые щеки, глаза ввалились от недосыпу. Постарел Матвей Семенович, ярче засеребрились над ушами нестриженые волосы. Когда первые весенние дожди уплотнили распухшую за зиму землю, когда благостное солнце просушило дорогу, он приехал домой.

Сбросив тяжелое пальто на кушетку, отец радостно взъерошил Мишку волосы. Тепла была отцовская ладонь, но Мишко считал, что давно вышел из того возраста, когда вот так ерошат чуприну, и увильнул из-под руки. Отец не обиделся. Усмехаясь, он протянул:

— Хо-хо! Сурьезна птица!..

Петьку он привез старую бобину. Бобина сидит в аккуратном деревянном ящичке. Она богата фольгой и проводничком, что тоньше волоса. Проводничок позарез нужен Петьку для радиокатушек. Ну, теперь он начнет мотать! Он уже знает, как приспособить для этого дела швейную машинку. Вот только не знает, дозволит ли мать измываться над ее святая святых.

Отец потолкал в углу медную сосульку жестяного рукомойника, взялся за полотенце. Полушутя, полусерьезно сказал:

— Ну, мать, благослови. Весь инвентарь приготовили. Сеялки наладили. Зерно протравили, ланы разбили под разные культуры. Завтра выходим в поле — сеять выходим!..

Неверующая Анна Карповна ответила серьезно и весомо:

— Слава богу!

2

3

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 1

1

2

Мишко облокотился на перила. Под ним мелко подрагивал, точно палуба корабля, деревянный настил моста. Подрагивали перила. Дрожь передавалась телу. Течение быстрое, пенистое. Но казалось, то не вода убегает назад, то мост-корабль плывет, рассекая струи, разбивая крижины острым килем-быком.

Вон слева, на горке, Дорина хата. Прощай, Дора, корабль движется неумолимо. Остановить его никто не в силах!

По самому стрежню шла серая продолговатая крижина. На ней Мишко увидел самодельный конек, точь-в-точь такой, на каком катался в детстве.

У конька ясеневая колодочка. Снизу пущена железная проволока. Оба конца ее загнуты и утоплены в торцах колодочки. Деревяшка прожжена спереди и сзади раскаленным добела длинным гвоздем. В скважинки продеты веревочки. Они хитро перекрещиваются на старом валенке и накручиваются палочкой. Так натягивают лучковую пилу.

Правая нога на коньке, левая бежит сбоку, подталкивает. Когда разгонишься так, что ветерок запустит холодные пальцы под шапку, можешь левую ногу поставить на носок правой. Катись в свое удовольствие!

Всего-то дела — деревяшка да кусок ржавой проволоки, найденной на пепелище. А сколько радости!

Крижина равнодушно проскользнула под мостом, закачалась на бурунах другой стороны. Конек уменьшился до размеров точки и пропал. Но ты мысленно можешь последовать за ним, проследить его путь. Река понесет его вдоль меловой гряды, то приближаясь к отвесным белым стенам, то опять удаляясь в луга. На своем пути она встретит воды более могучей реки. Северным Донцом ее называют. Донец бережно примет на чешуйчатую спину и крижину, и конек на ней. Донец повернет на восток, выбежит в степи казацкие, устремится к батьке своему — тихому Дону. На родной речке когда-то оставил свой конек и Мишко Супрун.

Но пока рано жалеть о прошлом. Гляди вперед, куда несет тебя мост-корабль. Приглядывайся к сизой дымке горизонта, откуда потягивает заманчивым холодком новизны и неизвестности.

Проходит время, и все образуется.

Бешеные воды схлынули. На месте трескучего бурого очерета, шумевшего всю зиму и начисто стертого ледоходом, показались ярко-зеленые, нацеленные в зенит пики молодых побегов. Желтовато-пушистые сережки, точно выбравшиеся из яйца утята, густо уселись на прутиках верболоза. Крупные почки торопливой сирени взорвались, выметнув зародыши букетов и острия листочков. Под стенами хат, на самом сугреве, подняли свои зеленые ножи петушки. Из серединки они вытолкнули высоко вверх зеленые головки на сочных ножках. Головки разлупились и увенчались фиолетово-синими задористыми гребешками. А посмотри на огоньки тюльпанов. Они слепят глаза. До них боязно дотронуться — обожгут.

Только акация не торопится. Она стоит сухая, выставив острые колючки. На ветках висят плоские, коричневые до черноты стручки. Акация ждет настоящего тепла. И когда оно придет, она, не торопясь, распушит свой летний наряд. Вначале выпустит на свободу мелкие листочки. Затем, во второй половине мая, выждав, когда спадет буйство сирени (с сиренью ей не легко тягаться!), выбросит пышные кисти. Она заметет все село белыми сугробами, она задушит все цветы своим цветом, заглушит все запахи своим запахом. И никто уже ей противостоять не сможет, потому что все слишком торопились, выдохлись. А она умеет ждать, она терпелива!

Матвея Семеновича весна вымотала, по его словам, «як сукиного сына». Домой он не приезжал: по такой грязюке машина не пойдет, сядет дифером на гребень, что вырос между глубокими колеями. Кричи тогда: «Ратуйте, люди добрые!»

Хозяйство досталось новому директору неважное — где пнешь, там и валится! Все на помочах, все на подпорках. Инвентарь зимовал в борозде. Пришлось гонять тракторы по заносам, все свозить в мастерскую.

Матвей Семенович даже на квартиру не определился. Спал в конторе на сдвинутых столах, под голову клал папки с дубликатами нарядов. Питался в столовой. Ну а если засиживался долго на заседаниях, приходилось вместо ужина довольствоваться кружкой холодной воды. Добро, что бачок с водой стоит в коридоре. Кружка посажена на цепь возле бачка, точно собака у хаты. Это чтобы не отлучилась куда ненароком.

Ветер задубил впалые щеки, глаза ввалились от недосыпу. Постарел Матвей Семенович, ярче засеребрились над ушами нестриженые волосы. Когда первые весенние дожди уплотнили распухшую за зиму землю, когда благостное солнце просушило дорогу, он приехал домой.

Сбросив тяжелое пальто на кушетку, отец радостно взъерошил Мишку волосы. Тепла была отцовская ладонь, но Мишко считал, что давно вышел из того возраста, когда вот так ерошат чуприну, и увильнул из-под руки. Отец не обиделся. Усмехаясь, он протянул:

— Хо-хо! Сурьезна птица!..

Петьку он привез старую бобину. Бобина сидит в аккуратном деревянном ящичке. Она богата фольгой и проводничком, что тоньше волоса. Проводничок позарез нужен Петьку для радиокатушек. Ну, теперь он начнет мотать! Он уже знает, как приспособить для этого дела швейную машинку. Вот только не знает, дозволит ли мать измываться над ее святая святых.

Отец потолкал в углу медную сосульку жестяного рукомойника, взялся за полотенце. Полушутя, полусерьезно сказал:

— Ну, мать, благослови. Весь инвентарь приготовили. Сеялки наладили. Зерно протравили, ланы разбили под разные культуры. Завтра выходим в поле — сеять выходим!..

Неверующая Анна Карповна ответила серьезно и весомо:

— Слава богу!

2

Он догнал ее у почты. Забежал наперед, попросил:

— Остановись!

Дора гневно мотнула головой.

— Что тебе нужно? Я не хочу тебя видеть!..

Мишко улыбнулся с такой грустью, что у нее сердце захолонуло. Она почувствовала близость чего-то большого и недоброго, рядом с которым их ссора показалась смешной и никчемной.

Он протянул ей повестку из военкомата.

— Полюбуйся!

Она взяла листок из подрагивающей руки Мишка, чтобы глазами убедиться в том, в чем уже уверилась чутким на всякую беду сердцем.

— Когда?

Мишко с горькой усмешкой кивнул на листик:

— Там же сказано: на комиссию — завтра. А повезут, наверно, после свята.

В середине апреля Матвея Семеновича вызывали в область. Там он купил на собранные Мишком деньги костюм-тройку стального цвета. Долго примеряли, долго ахали, разглаживая его на Мишковых боках. Анна Карповна, отойдя в сторонку, положила кулаки на бедра, сказала:

— Да куда к шутам! Я еще такого сроду не видала. На козе не подъедешь. Совсем парубок!

Матвей Семенович, довольный удачной покупкой, заметил:

— А ты думала как? Это тебе не фунт изюму! Костюм бережно сложили и спрятали в скрыню (сундук) до майских праздников. Мишку нравится скрыня. Она покрыта темным лаком и размалевана желтыми цветами. На крышке золотой ромб, в ромбе под роскошным золотым деревом сидят, обнявшись, пастух и пастушка. В стороне пасутся золоторудные овцы, на которых влюбленные не обращают никакого внимания.

И вот сочный луч первомайского утра упал на скрыню. Она запела всеми пружинами замка, запела с грустью, точно знала, что дает костюм его хозяину в первый и последний раз.

Мишко принял его в руки, как сокровище. Белая прохладная рубашка славно легла на плечи, обняла грудь. Поверх нее Мишко надел пиджак — бережно, словно боялся измять девственную белизну рубашки.

Матвей Семенович вилкой выковырял пробку из полбутылки, вытер ладонью горлышко, придвинул к себе четыре граненых стакана. Петьку он налил четверть стакана, Анне Карповне и Мишку — по половине, себе — полный. Держа вино на уровне глаз, начал:

— Ну, за Первое мая, значит!.. Ваньку? нехай легонько икнётся! А ты, Мишко, смотри, щоб то. Щоб все было, как надо... Щоб, как у людей...

Ой не договорил, но семья поняла его пожелание. Анна Карповна поднесла к глазам кончик платка.

Мишко давно собирался спросить отца, но решился только сейчас.

— Вальку там не видел?

— Нет, не видел. — Оживившись, добавил: — А старого Торбину зазря обидели! Оговор — будто саботировал хлебозаготовки. Не вышло: гнилыми нитками шито! Сейчас в Славянске лечится. Сердце, говорят, того... Перегрелось трошки.

Мишко онемел от радости.

Торбина на воле! А его сын?

Валька! Неужели ты так и остался сидеть у степного столба, среди белой морозной кутерьмы? Неужели не нашлись добрые души, которые бы спасли тебя, вернули бы горячее дыхание, открыли глаза твои, так жадно смотревшие на мир из-под пепельно-сизых ресниц? Подай о себе знать! Сними гирю с души...

Ходил на демонстрацию. Носил трехрожковую веточку дымной сирени. Носил стыдливо, делая вид, будто она попала в руки случайно: попросили, мол, подержать, вот и держу — разве откажешь! Помахивал ею, точно мух отгонял. А сам жадно ловил ее запах, а самому хотелось сунуть ее, прохладную, за пазуху, придушить у сердца сильно-сильно или пристально разглядеть лепестки, поискать, не найдется ли пятипалого, счастливого цветка? Такой цветок надо тут же съесть, чтобы всегда тебе сопутствовала удача. Как много условностей в жизни: хочется одного, а делаешь другое. Почему так?

После демонстрации Дора с отчаянной решимостью взяла Мишка под руку и потащила к своей тете, за речку.

Их встретили радушно, посадили на заглавные места. Кто-то заплетающимся языком вымолвил: «Горько!» Не зря говорят: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

На самом деле, почему бы им не пожениться?.. Но нет, не об этом они думали. Женитьба для них была заманчивой, но далекой, очень далекой целью, к которой надо идти долго, через множество препятствий. А вот так сразу взять и жениться? Нет! Слишком это просто и потому никак невозможно.

Глупые, наивные, милые дети!..

За столом Мишко держался молодцом, хотя добросердечный хозяин щедро наливал ему в стакан напитки разных цветов и разной лютости. А в саду, качаясь в гамаке, опьянел. Густое солнце разморило его вконец. Пошли с Дорой на реку, сели в плоскодонку. Он хотел было снять костюм, отливающий сталью, чистую сорочку и бултыхнуться в тиховодье. Но Дора, поймав его за рукав, удивилась:

— Что ты, рехнулся? Вода холодная!

— Остановись!

Дора гневно мотнула головой.

— Что тебе нужно? Я не хочу тебя видеть!..

Мишко улыбнулся с такой грустью, что у нее сердце захолонуло. Она почувствовала близость чего-то большого и недоброго, рядом с которым их ссора показалась смешной и никчемной.

Он протянул ей повестку из военкомата.

— Полюбуйся!

Она взяла листок из подрагивающей руки Мишка, чтобы глазами убедиться в том, в чем уже уверилась чутким на всякую беду сердцем.

— Когда?

Мишко с горькой усмешкой кивнул на листик:

— Там же сказано: на комиссию — завтра. А повезут, наверно, после свята.

В середине апреля Матвея Семеновича вызывали в область. Там он купил на собранные Мишком деньги костюм-тройку стального цвета. Долго примеряли, долго ахали, разглаживая его на Мишковых боках. Анна Карповна, отойдя в сторонку, положила кулаки на бедра, сказала:

— Да куда к шутам! Я еще такого сроду не видала. На козе не подъедешь. Совсем парубок!

Матвей Семенович, довольный удачной покупкой, заметил:

— А ты думала как? Это тебе не фунт изюму! Костюм бережно сложили и спрятали в скрыню (сундук) до майских праздников. Мишку нравится скрыня. Она покрыта темным лаком и размалевана желтыми цветами. На крышке золотой ромб, в ромбе под роскошным золотым деревом сидят, обнявшись, пастух и пастушка. В стороне пасутся золоторудные овцы, на которых влюбленные не обращают никакого внимания.

И вот сочный луч первомайского утра упал на скрыню. Она запела всеми пружинами замка, запела с грустью, точно знала, что дает костюм его хозяину в первый и последний раз.

Мишко принял его в руки, как сокровище. Белая прохладная рубашка славно легла на плечи, обняла грудь. Поверх нее Мишко надел пиджак — бережно, словно боялся измять девственную белизну рубашки.

Матвей Семенович вилкой выковырял пробку из полбутылки, вытер ладонью горлышко, придвинул к себе четыре граненых стакана. Петьку он налил четверть стакана, Анне Карповне и Мишку — по половине, себе — полный. Держа вино на уровне глаз, начал:

— Ну, за Первое мая, значит!.. Ваньку? нехай легонько икнётся! А ты, Мишко, смотри, щоб то. Щоб все было, как надо... Щоб, как у людей...

Ой не договорил, но семья поняла его пожелание. Анна Карповна поднесла к глазам кончик платка.

Мишко давно собирался спросить отца, но решился только сейчас.

— Вальку там не видел?

— Нет, не видел. — Оживившись, добавил: — А старого Торбину зазря обидели! Оговор — будто саботировал хлебозаготовки. Не вышло: гнилыми нитками шито! Сейчас в Славянске лечится. Сердце, говорят, того... Перегрелось трошки.

Мишко онемел от радости.

Торбина на воле! А его сын?

Валька! Неужели ты так и остался сидеть у степного столба, среди белой морозной кутерьмы? Неужели не нашлись добрые души, которые бы спасли тебя, вернули бы горячее дыхание, открыли глаза твои, так жадно смотревшие на мир из-под пепельно-сизых ресниц? Подай о себе знать! Сними гирю с души...

Ходил на демонстрацию. Носил трехрожковую веточку дымной сирени. Носил стыдливо, делая вид, будто она попала в руки случайно: попросили, мол, подержать, вот и держу — разве откажешь! Помахивал ею, точно мух отгонял. А сам жадно ловил ее запах, а самому хотелось сунуть ее, прохладную, за пазуху, придушить у сердца сильно-сильно или пристально разглядеть лепестки, поискать, не найдется ли пятипалого, счастливого цветка? Такой цветок надо тут же съесть, чтобы всегда тебе сопутствовала удача. Как много условностей в жизни: хочется одного, а делаешь другое. Почему так?

После демонстрации Дора с отчаянной решимостью взяла Мишка под руку и потащила к своей тете, за речку.

Их встретили радушно, посадили на заглавные места. Кто-то заплетающимся языком вымолвил: «Горько!» Не зря говорят: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

На самом деле, почему бы им не пожениться?.. Но нет, не об этом они думали. Женитьба для них была заманчивой, но далекой, очень далекой целью, к которой надо идти долго, через множество препятствий. А вот так сразу взять и жениться? Нет! Слишком это просто и потому никак невозможно.

Глупые, наивные, милые дети!..

За столом Мишко держался молодцом, хотя добросердечный хозяин щедро наливал ему в стакан напитки разных цветов и разной лютости. А в саду, качаясь в гамаке, опьянел. Густое солнце разморило его вконец. Пошли с Дорой на реку, сели в плоскодонку. Он хотел было снять костюм, отливающий сталью, чистую сорочку и бултыхнуться в тиховодье. Но Дора, поймав его за рукав, удивилась:

— Что ты, рехнулся? Вода холодная!

3

Их построили во дворе военкомата и повели за мост, на санобработку. Построили по три, скомандовали: «Шагом марш!» Сначала пытались подсчитывать ножку, но скоро убедились, что это дело безнадежное. Хлопцы шли не строем, а, скорее, отарой. Отчаянно скребли землю — кто ботинками, кто резиновыми тапочками, кто голыми ступнями. Над ними поднялась светлая хмарка пыли.

Подворье военного городка широкое, чистое. Плотно утоптанная земля припорошена золотистым песочком. Кирпичные зубчатые ограждения цветочных клумб, деревянные заборы, стволы акаций добела выкрашены известью. Баня — в обыкновенной хате, перестроенной для такой надобности. А парилки, куда суют барахло, стоят тут же, на подворье. Они похожи на паровики, которые крутят молотилки на токах.

Щекотливо-холодная блестящая машинка свалила чубы на плечи, обнажила иссиня-белые головы. Теперь ярче проступал густой загар на лицах и шеях. Хлопцы невольно тянули руки к темени, гладили против шерсти низенькую стерню-нулевку.

В бане мочалками натирали друг другу спины до крови. Озорники оглушительно хлопали ладонями по молочно-белым задам приятелей.

Белье, пропущенное через защитные парилки, стало бурым и горячим. Верхняя одежда поблекла и смялась, будто корова жевала, жевала ее и, не разжевав, выплюнула.

Возвращались притихшие, почужевшие.

Над площадью висел гомон провожающих. Они глазами разыскивали родных и знакомых хлопцев и не могли найти их в строю стриженых, распаренных новобранцев.

Духовой оркестр, гудя блестящей медью, неторопливо начал старинный вальс «Над волнами». Мишко любил его. Впервые он услышал этот вальс в городке, в саду летнего кинотеатра «Червона зирка». Но тогда в оркестровых голосах не слышалось ничего тревожного. А теперь кларнет временами взвизгивает резко, напоминая зов военной трубы, барабан бухает с такой силой, точно где-то за горой начинается канонада.

Тревога была объяснимой. Шел год тридцать девятый. Из середины Европы западные ветры доносили пороховую горечь.

Анна Карповна, обогнув угол райкома, торопилась к военкомату. Мишко следил за матерью. Она близоруко щурилась; приставив ладонь ко лбу козырьком, высматривала сына в толпе, спотыкалась.

У Мишка защипало под веками. Захотелось подбежать к матери, усадить ее на теплую траву, положить свою голову ей на колени. От матери пахнет сушеными вишнями, дрожжами, стиральным мылом. Разве можно забыть эти запахи?

Дора пришла вместе с Яшкой-корешком. На ее по-девичьи невысокой груди, обтянутой белой кофтой, чернел тяжелый Яшкин бинокль. Она старалась казаться веселой. Смеялась, поблескивая зубами, встряхивала головой, поправляла светло-золотистые, коротко подстриженные волосы.

Мишко даже издали различал густые веснушки на ее носу. Он знал, что никого на свете нет веселее Доры и никого нет печальнее.

Скоро подадут команду «По машинам!», стрельнут моторы, выкинув синий чад, от которого слезятся глаза.

Мишко вдруг почувствовал, что мир разделился на две части и между ними пролегла резкая граница. По ту сторону осталась мать с тоской в глазах, Петько, стоящий у высоких ворот военкомата; по ту сторону осталась Дора с черным биноклем на груди, Яшка Пополит, Рася, принесший на прощание самосаду с душистыми корешками; по ту сторону остался батько с его тракторами и молотилками, с его дневными заботами и бессонными ночами; Иван с его книгами и логарифмической линейкой, напевающий, жестоко фальшивя, любимую арию «О Роз-Мари, о Мэри — цветок душистых прерий». Все они остались в прежнем мире, где каждый волен в своих желаниях, свободен в своих движениях.

По эту сторону, рядом с Мишком, стоят стриженные под одну машинку хлопцы. Их воля, их движения отныне подчинены кому-то сильному, властному. Нет, не военкому, он тоже ходит под этим сильным и властным. И не командиру с тремя рубиновыми треугольниками в петлице, который приехал издалека и будет сопровождать в далеком пути мобилизованную зелень. Не им подчинены хлопцы. Они подчинены воинскому долгу. Пришел их час охранять государство. Страна их растила и воспитывала. Она кормила их, поила, учила. До этого часа они только брали от нее. Теперь пришло время отдавать. Мишко понимал это. И его личные неудачи показались мелкими, малостоящими.

Едва заметная хмарка, выплывшая из-за горизонта, разрастаясь, потянулась навстречу солнцу.

Когда новобранцы плотно уселись за зелеными бортами грузовиков, хмара кинула на землю первую тень. Машины тронулись, качнув дорогой груз, толпа кинулась вслед. В густом гуле потонули стоны, причитания матерей. Потонули, но не были заглушены. Те, по которым стонали, слышали голоса матерей прозревшими сердцами.

Прощайте, Белые Воды! Прощайте и простите! Мишко виноват перед вами. Когда-то вы показались ему чужими, неприветливыми. Прощайте, высокие каменные дома центра; прощайте, низко присевшие к земле хатки окраины. Многое бы Мишко отдал за то, чтобы еще раз пройти по теплой пыли ваших улиц. Прощайте, белобокая гора, темнеющий в долине лесок! В том леске есть поляна, на зеленой ладони которой греются удивительные цветы ромашки. Они широко открывают свои желтые глаза в белых ресницах, жадно смотрят на яркое солнце, не мигая и не боясь ослепнуть. Прощайте, горячие воронцы — пунцовые цветы юности! Прощай, добрая речка! Мишко уезжает в большой мир, к великим океанам, куда и ты пытаешься донести свои наивные воды!..

Грузовик долго будет пылить по степной дороге. Затем пересечет рельсы, повернет к новому вокзалу Старобельска. В Старобельске ручеек новобранцев из Белых Вод вольется в более широкий поток будущих солдат. В Луганске этот поток раздастся еще шире, И расти ему, расти до могучего разлива, от которого захватывает дух.

А над осиротевшими Белыми Водами туча закроет солнце. Дора вернется домой. Она не пойдет в хату. Долго будет стоять на веранде, смотреть в огород, на цветущее абрикосовое дерево. Вдруг вспомнит, как качнулась в машине стриженая голова Мишка. Боль толкнет под сердце. Не помня себя, Дора отвернется к стене, застучит по ней бессильными кулаками.

— Як же так?!

Этот стон до озноба испугает мать, заставит вздрогнуть каменное сердце Максима Пилипенко.

Подымется ветер. Он качнет одинокое дерево в огороде. Сорвет розовато-белые лепестки. Туча, затянувшая небо, уронит крупные капли. Дождь пройдется босыми пятками. Сомнет лепестки, втопчет их в сыру землю.

Подворье военного городка широкое, чистое. Плотно утоптанная земля припорошена золотистым песочком. Кирпичные зубчатые ограждения цветочных клумб, деревянные заборы, стволы акаций добела выкрашены известью. Баня — в обыкновенной хате, перестроенной для такой надобности. А парилки, куда суют барахло, стоят тут же, на подворье. Они похожи на паровики, которые крутят молотилки на токах.

Щекотливо-холодная блестящая машинка свалила чубы на плечи, обнажила иссиня-белые головы. Теперь ярче проступал густой загар на лицах и шеях. Хлопцы невольно тянули руки к темени, гладили против шерсти низенькую стерню-нулевку.

В бане мочалками натирали друг другу спины до крови. Озорники оглушительно хлопали ладонями по молочно-белым задам приятелей.

Белье, пропущенное через защитные парилки, стало бурым и горячим. Верхняя одежда поблекла и смялась, будто корова жевала, жевала ее и, не разжевав, выплюнула.

Возвращались притихшие, почужевшие.

Над площадью висел гомон провожающих. Они глазами разыскивали родных и знакомых хлопцев и не могли найти их в строю стриженых, распаренных новобранцев.

Духовой оркестр, гудя блестящей медью, неторопливо начал старинный вальс «Над волнами». Мишко любил его. Впервые он услышал этот вальс в городке, в саду летнего кинотеатра «Червона зирка». Но тогда в оркестровых голосах не слышалось ничего тревожного. А теперь кларнет временами взвизгивает резко, напоминая зов военной трубы, барабан бухает с такой силой, точно где-то за горой начинается канонада.

Тревога была объяснимой. Шел год тридцать девятый. Из середины Европы западные ветры доносили пороховую горечь.

Анна Карповна, обогнув угол райкома, торопилась к военкомату. Мишко следил за матерью. Она близоруко щурилась; приставив ладонь ко лбу козырьком, высматривала сына в толпе, спотыкалась.

У Мишка защипало под веками. Захотелось подбежать к матери, усадить ее на теплую траву, положить свою голову ей на колени. От матери пахнет сушеными вишнями, дрожжами, стиральным мылом. Разве можно забыть эти запахи?

Дора пришла вместе с Яшкой-корешком. На ее по-девичьи невысокой груди, обтянутой белой кофтой, чернел тяжелый Яшкин бинокль. Она старалась казаться веселой. Смеялась, поблескивая зубами, встряхивала головой, поправляла светло-золотистые, коротко подстриженные волосы.

Мишко даже издали различал густые веснушки на ее носу. Он знал, что никого на свете нет веселее Доры и никого нет печальнее.

Скоро подадут команду «По машинам!», стрельнут моторы, выкинув синий чад, от которого слезятся глаза.

Мишко вдруг почувствовал, что мир разделился на две части и между ними пролегла резкая граница. По ту сторону осталась мать с тоской в глазах, Петько, стоящий у высоких ворот военкомата; по ту сторону осталась Дора с черным биноклем на груди, Яшка Пополит, Рася, принесший на прощание самосаду с душистыми корешками; по ту сторону остался батько с его тракторами и молотилками, с его дневными заботами и бессонными ночами; Иван с его книгами и логарифмической линейкой, напевающий, жестоко фальшивя, любимую арию «О Роз-Мари, о Мэри — цветок душистых прерий». Все они остались в прежнем мире, где каждый волен в своих желаниях, свободен в своих движениях.

По эту сторону, рядом с Мишком, стоят стриженные под одну машинку хлопцы. Их воля, их движения отныне подчинены кому-то сильному, властному. Нет, не военкому, он тоже ходит под этим сильным и властным. И не командиру с тремя рубиновыми треугольниками в петлице, который приехал издалека и будет сопровождать в далеком пути мобилизованную зелень. Не им подчинены хлопцы. Они подчинены воинскому долгу. Пришел их час охранять государство. Страна их растила и воспитывала. Она кормила их, поила, учила. До этого часа они только брали от нее. Теперь пришло время отдавать. Мишко понимал это. И его личные неудачи показались мелкими, малостоящими.

Едва заметная хмарка, выплывшая из-за горизонта, разрастаясь, потянулась навстречу солнцу.

Когда новобранцы плотно уселись за зелеными бортами грузовиков, хмара кинула на землю первую тень. Машины тронулись, качнув дорогой груз, толпа кинулась вслед. В густом гуле потонули стоны, причитания матерей. Потонули, но не были заглушены. Те, по которым стонали, слышали голоса матерей прозревшими сердцами.

Прощайте, Белые Воды! Прощайте и простите! Мишко виноват перед вами. Когда-то вы показались ему чужими, неприветливыми. Прощайте, высокие каменные дома центра; прощайте, низко присевшие к земле хатки окраины. Многое бы Мишко отдал за то, чтобы еще раз пройти по теплой пыли ваших улиц. Прощайте, белобокая гора, темнеющий в долине лесок! В том леске есть поляна, на зеленой ладони которой греются удивительные цветы ромашки. Они широко открывают свои желтые глаза в белых ресницах, жадно смотрят на яркое солнце, не мигая и не боясь ослепнуть. Прощайте, горячие воронцы — пунцовые цветы юности! Прощай, добрая речка! Мишко уезжает в большой мир, к великим океанам, куда и ты пытаешься донести свои наивные воды!..

Грузовик долго будет пылить по степной дороге. Затем пересечет рельсы, повернет к новому вокзалу Старобельска. В Старобельске ручеек новобранцев из Белых Вод вольется в более широкий поток будущих солдат. В Луганске этот поток раздастся еще шире, И расти ему, расти до могучего разлива, от которого захватывает дух.

А над осиротевшими Белыми Водами туча закроет солнце. Дора вернется домой. Она не пойдет в хату. Долго будет стоять на веранде, смотреть в огород, на цветущее абрикосовое дерево. Вдруг вспомнит, как качнулась в машине стриженая голова Мишка. Боль толкнет под сердце. Не помня себя, Дора отвернется к стене, застучит по ней бессильными кулаками.

— Як же так?!

Этот стон до озноба испугает мать, заставит вздрогнуть каменное сердце Максима Пилипенко.

Подымется ветер. Он качнет одинокое дерево в огороде. Сорвет розовато-белые лепестки. Туча, затянувшая небо, уронит крупные капли. Дождь пройдется босыми пятками. Сомнет лепестки, втопчет их в сыру землю.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 1

1

Горели деревянные окраины Таллинна. Бурые клубы дыма медленно поднимались в августовское небо. В безветрии они образовали плотную тучу. Подпаленная снизу, она тяжело навалилась на город. Казалось, серо-каменные дома центра боязливо приникли к земле. Только свинцово-темная башня Вышгорода «Длинный Герман» да шпиль церкви Олавистэ стояли бесстрашно.

Город не знал ночи. В любое время суток здесь было светло от пожаров.

Бои уже подкатились к окраинам...

Таллинн удобно раскинулся на склоне, у обширной бухты. Посмотришь с рейда: дома подошли к самой воде. Город смотрит на север, охватывая бухту подковой. Иногда кажется, что он простер руки и обнял частицу моря, прижал к себе, боясь с ним расстаться. Правая его рука протянулась по восточному берегу бухты: там Кадриорг, в парке белеет «Русалка» — памятник погибшему броненосцу. Дальше — Пи?рита, лиловая лента пляжа, черный сосновый бор. Левая рука тянется по западному берегу. Это песчаный полуостров Пальяссаар, рыбачьи деревянные домишки, на самом мысу — минные хранилища, бетонированные холодные погреба. Отсюда виден остров Найссаар. Он стережет вход в бухту.

У стенок и на всем пространстве рейда теснятся суда: крейсер, лидеры, эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, быстроходные тральщики, торпедные катера, катера-охотники — основные силы Балтийского флота. И на рейде, и у стенок стоят военные транспорты, грузо-пассажирские суда. Столько кораблей — морю тесно!

Городу тоже тесно. Он вобрал в себя отступившие армейские части, недавно сформированные батальоны морской пехоты и беженцев из множества местечек и хуторов.

Кажется, вся Прибалтика столпилась в таллиннских узеньких улочках, ищет крова и защиты.

Дом стоит на песчаном бугре Пальяссаара. Небольшими окнами он смотрит на город. Окна пылают. Кажется, пожар бушует внутри дома, а не на той стороне бухты.

В глазах Марты тоже отблеск огня. Марта молчит. Она прислонилась плечом к стволу невысокой ветлы.

Чем ей помочь? Она кажется одинокой, совсем беззащитной под багровой тучей, нависшей над городом. Михайлу хочется положить ладонь на плечо девушки, но он робеет. Положил руку рядом, на сухую кору дерева. У обшлага темной суконки золотятся две узенькие нашивки старшины второй статьи.

Михайло Супрун — минер. Его сторожевой корабль пришел в Таллинн прошлым летом. Небо было голубым, море ясным. Город радостно гудел. Везде алые полотнища. По площади валом валил народ... Эстония стала советской.

А теперь все перевернулось. Нет Литвы, нет Латвии, нет Эстонии. Остался догорающий Таллинн. Слышно, как взахлеб строчат пулеметы. Совсем близко — удары армейских орудий. По временам медленно поднимают свои тяжелые шеи корабельные пушки. Они гавкают так зло, так оглушительно, что потом в ушах долго-долго стоит густой звон.

Таллинн доживает последние часы. Завтра портовый буксир разведет бонные заграждения и корабли, строго соблюдая субординацию, выйдут в море. Крейсер — флагманский корабль — уступит дорогу тральщикам и по протраленному фарватеру поведет флот на восток, в Кронштадт, к своему изначальному причалу.

Сторожевик Михайла Супруна пойдет в охранении третьего, последнего, каравана. Сейчас сторожевик стоит стенки Пальяссаара. Он принял на борт мины «БГ-4 («БГ-4» — это большие германские мины. Много их оставили немцы в погребах Дальнего Пальяссаара в сороковом году). Когда эстонец Юхан — моторист минного склада — подогнал мотовоз, была сыграна авральная тревога. Груз принят, принайтовлен к палубным рельсам, то есть закреплен по-походному. Михайло приготовил мины к постановке: ввинтил взрыватели, задал вьюшкам минрепа глубину, положил сахар в предохранители.

Как помочь Марте?

Плечи ее, обтянутые шерстяной кофтой, вздрагивают. Белое до синевы лицо окаменело. Под глазами темные круги. Волосы Марты ложатся на плечи светлыми завитками. Днем они отливают желтизной, а сейчас кажутся седыми.

Марте нельзя здесь оставаться. Завтра придут немцы. Ее не пощадят: она внучка Кузнецова, питерского рабочего, случайно оставшегося в революцию здесь, в бывшем Ревеле.

Кузнецову за семьдесят, борода белым-бела, но он и поныне возится с минами, работает в мастерских. Михайло встречался с ним каждый раз, когда сторожевик приходил за грузом. И в доме Кузнецова приходилось бывать, вот в этом самом доме. Старик всегда угощал чаем с малиновым вареньем, зятьком величал. А какой Михайло зятек? Нынче здесь, а завтра там. К тому же у него в Белых Водах осталась Дора. Михайлу нравится Марта, но как-то по-другому, иначе, чем Дора. Старик Кузнецов должен бы звать зятьком Юхана — это надежнее: Юхан под рукой. Всегда возле Марты. Она тоже работает в минных мастерских. Часто с Дальнего Пальяссаара едет к дому, примостившись на кирзовом сиденье мотовоза рядом с улыбчивым Юханом. Он рослый, похож не на эстонца, а скорее на цыгана: волосы темные и вьются, глаза крупные, черносливовые.

Юхан пасмурен в последнее время. В разговоре часто поминает «курата», черта по-эстонски. Война тому виной или старшина второй статьи со сторожевого корабля? Конечно, война. Если б ее не было, то и старшина не появлялся бы так часто на Пальяссааре.

Михайло уговаривает Марту идти в Кронштадт с ним на сторожевике. Она молчит. О чем думает? Почему не сводит глаз с зарева таллиннского пожара? Может, там в огне сгорает все, чем она жила, на что надеялась, к чему стремилась?

У стенки, рядом со сторожевиком, стоит самоходная баржа-торпедовоз. Кузнецов говорил с мичманом, командиром самоходной, тот обещал взять Марту. Самоходка — судно минно-торпедного отдела. Склады, где работает Марта, находятся в ведении того же отдела. Поэтому договориться было нетрудно. А возьмет ли ее командир сторожевика? Пожалуй, еще подумает: на военном корабле — посторонний человек, да еще женщина?! Но Михайлу кажется, если бы Марта согласилась, он уломал бы своего старлейта (так называют на флоте старшего лейтенанта).

Тяжелей всего стоять молча.

Михайло достает ребристый пластмассовый портсигар, разминает длинную, тонкую, точно шпилька, папиросу «Маретт». Марта выдергивает у него изо рта папиросу, подносит к своим губам. Она дымит лихорадочно.

— Ну, как же, Марта?..

— Посмотри. — Она кивает на зарево. — Разве от этого можно уйти?

Затем отталкивается от ветлы, запрокидывает голову, покорно опускает руки.

— Целуй меня, целуй!

Михайло стоит оторопело.

— Целуй!.. Я не знаю... Я хочу... — не то просит, не то приказывает она.

Он медленно кладет руку на плечо Марты, ладонью другой касается ее холодной щеки. Она подалась к нему по-девичьи ладным телом.

Город не знал ночи. В любое время суток здесь было светло от пожаров.

Бои уже подкатились к окраинам...

Таллинн удобно раскинулся на склоне, у обширной бухты. Посмотришь с рейда: дома подошли к самой воде. Город смотрит на север, охватывая бухту подковой. Иногда кажется, что он простер руки и обнял частицу моря, прижал к себе, боясь с ним расстаться. Правая его рука протянулась по восточному берегу бухты: там Кадриорг, в парке белеет «Русалка» — памятник погибшему броненосцу. Дальше — Пи?рита, лиловая лента пляжа, черный сосновый бор. Левая рука тянется по западному берегу. Это песчаный полуостров Пальяссаар, рыбачьи деревянные домишки, на самом мысу — минные хранилища, бетонированные холодные погреба. Отсюда виден остров Найссаар. Он стережет вход в бухту.

У стенок и на всем пространстве рейда теснятся суда: крейсер, лидеры, эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, быстроходные тральщики, торпедные катера, катера-охотники — основные силы Балтийского флота. И на рейде, и у стенок стоят военные транспорты, грузо-пассажирские суда. Столько кораблей — морю тесно!

Городу тоже тесно. Он вобрал в себя отступившие армейские части, недавно сформированные батальоны морской пехоты и беженцев из множества местечек и хуторов.

Кажется, вся Прибалтика столпилась в таллиннских узеньких улочках, ищет крова и защиты.

Дом стоит на песчаном бугре Пальяссаара. Небольшими окнами он смотрит на город. Окна пылают. Кажется, пожар бушует внутри дома, а не на той стороне бухты.

В глазах Марты тоже отблеск огня. Марта молчит. Она прислонилась плечом к стволу невысокой ветлы.

Чем ей помочь? Она кажется одинокой, совсем беззащитной под багровой тучей, нависшей над городом. Михайлу хочется положить ладонь на плечо девушки, но он робеет. Положил руку рядом, на сухую кору дерева. У обшлага темной суконки золотятся две узенькие нашивки старшины второй статьи.

Михайло Супрун — минер. Его сторожевой корабль пришел в Таллинн прошлым летом. Небо было голубым, море ясным. Город радостно гудел. Везде алые полотнища. По площади валом валил народ... Эстония стала советской.

А теперь все перевернулось. Нет Литвы, нет Латвии, нет Эстонии. Остался догорающий Таллинн. Слышно, как взахлеб строчат пулеметы. Совсем близко — удары армейских орудий. По временам медленно поднимают свои тяжелые шеи корабельные пушки. Они гавкают так зло, так оглушительно, что потом в ушах долго-долго стоит густой звон.

Таллинн доживает последние часы. Завтра портовый буксир разведет бонные заграждения и корабли, строго соблюдая субординацию, выйдут в море. Крейсер — флагманский корабль — уступит дорогу тральщикам и по протраленному фарватеру поведет флот на восток, в Кронштадт, к своему изначальному причалу.

Сторожевик Михайла Супруна пойдет в охранении третьего, последнего, каравана. Сейчас сторожевик стоит стенки Пальяссаара. Он принял на борт мины «БГ-4 («БГ-4» — это большие германские мины. Много их оставили немцы в погребах Дальнего Пальяссаара в сороковом году). Когда эстонец Юхан — моторист минного склада — подогнал мотовоз, была сыграна авральная тревога. Груз принят, принайтовлен к палубным рельсам, то есть закреплен по-походному. Михайло приготовил мины к постановке: ввинтил взрыватели, задал вьюшкам минрепа глубину, положил сахар в предохранители.

Как помочь Марте?

Плечи ее, обтянутые шерстяной кофтой, вздрагивают. Белое до синевы лицо окаменело. Под глазами темные круги. Волосы Марты ложатся на плечи светлыми завитками. Днем они отливают желтизной, а сейчас кажутся седыми.

Марте нельзя здесь оставаться. Завтра придут немцы. Ее не пощадят: она внучка Кузнецова, питерского рабочего, случайно оставшегося в революцию здесь, в бывшем Ревеле.

Кузнецову за семьдесят, борода белым-бела, но он и поныне возится с минами, работает в мастерских. Михайло встречался с ним каждый раз, когда сторожевик приходил за грузом. И в доме Кузнецова приходилось бывать, вот в этом самом доме. Старик всегда угощал чаем с малиновым вареньем, зятьком величал. А какой Михайло зятек? Нынче здесь, а завтра там. К тому же у него в Белых Водах осталась Дора. Михайлу нравится Марта, но как-то по-другому, иначе, чем Дора. Старик Кузнецов должен бы звать зятьком Юхана — это надежнее: Юхан под рукой. Всегда возле Марты. Она тоже работает в минных мастерских. Часто с Дальнего Пальяссаара едет к дому, примостившись на кирзовом сиденье мотовоза рядом с улыбчивым Юханом. Он рослый, похож не на эстонца, а скорее на цыгана: волосы темные и вьются, глаза крупные, черносливовые.

Юхан пасмурен в последнее время. В разговоре часто поминает «курата», черта по-эстонски. Война тому виной или старшина второй статьи со сторожевого корабля? Конечно, война. Если б ее не было, то и старшина не появлялся бы так часто на Пальяссааре.

Михайло уговаривает Марту идти в Кронштадт с ним на сторожевике. Она молчит. О чем думает? Почему не сводит глаз с зарева таллиннского пожара? Может, там в огне сгорает все, чем она жила, на что надеялась, к чему стремилась?

У стенки, рядом со сторожевиком, стоит самоходная баржа-торпедовоз. Кузнецов говорил с мичманом, командиром самоходной, тот обещал взять Марту. Самоходка — судно минно-торпедного отдела. Склады, где работает Марта, находятся в ведении того же отдела. Поэтому договориться было нетрудно. А возьмет ли ее командир сторожевика? Пожалуй, еще подумает: на военном корабле — посторонний человек, да еще женщина?! Но Михайлу кажется, если бы Марта согласилась, он уломал бы своего старлейта (так называют на флоте старшего лейтенанта).

Тяжелей всего стоять молча.

Михайло достает ребристый пластмассовый портсигар, разминает длинную, тонкую, точно шпилька, папиросу «Маретт». Марта выдергивает у него изо рта папиросу, подносит к своим губам. Она дымит лихорадочно.

— Ну, как же, Марта?..

— Посмотри. — Она кивает на зарево. — Разве от этого можно уйти?

Затем отталкивается от ветлы, запрокидывает голову, покорно опускает руки.

— Целуй меня, целуй!

Михайло стоит оторопело.

— Целуй!.. Я не знаю... Я хочу... — не то просит, не то приказывает она.

Он медленно кладет руку на плечо Марты, ладонью другой касается ее холодной щеки. Она подалась к нему по-девичьи ладным телом.

2

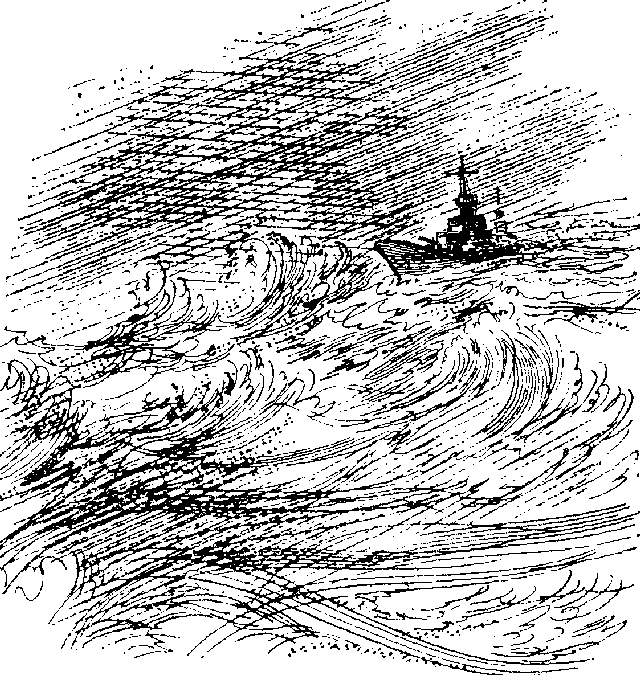

Сторожевые корабли «Снег», «Буря», «Циклон» моряки называют дивизионом плохой погоды. Иногда вместо «плохой» подыскивают определение покрепче.

Михайло Супрун после учебного отряда попал не на эскадренный миноносец, как того хотел, а на сторожевик «Снег». На сторожевике есть и орудия, и торпедные аппараты, и минное и зенитное вооружение. Но сторожевик все-таки вчерашний день флота. А вот двухтрубные эсминцы серии «С» и однотрубные серии «Г» — день сегодняшний. Михайло видел и завтрашний день: миноносец «О» с прямоточными рамзинскими котлами. Как-то корабль вышел на ходовые испытания, дал «полный». Покатилась такая волна, что сорвало пирс на Ленинградской пристани в Кронштадте. У «Сметливого» ходик тоже дай бог. На самом полном, уверяют, он может проскочить заминированный квадрат. Мины будут лопаться позади, на безопасном расстоянии.

А «Снегу» не проскочить: не те дизели. Утешает одно: моряцкая служба долгая, успеем поплавать и на новой посудине.

28 августа 1941 года перед восходом солнца «Буря» и «Циклон» вышли за бонные ограждения. Они дали самый полный. За их кормами клубился плотный белый дым. Корабли ставили завесу. На отдаленных высотах сверкнули вспышки. Сзади, спереди сторожевиков взметнулись розовато-серые водяные столбы. Затем долетели хлопки разрывов, и только после них — тяжелые орудийные выдохи.

«Снег» ставил завесу в Минной гавани. Он подошел поближе к торпедным мастерским, задымил густо, потянул дымную стенку вдоль причалов. Затем пошел в Купеческую гавань, пронесся мимо стапелей, пакгаузов, длинношеих кранов. С борта Михайло видел теснящихся на бетонных пристанях людей. Разномастный народ: кто в зеленой армейской форме, кто в темной флотской, кто в пестрой гражданской одежде. Люди протягивают руки, просят помощи, грозят оружием. А ты стоишь, смотришь на них и ничего поделать не можешь. Видишь, как в верхних переулках немец устанавливает минометы. Вот уже мины шмякаются в воду, рвутся на самой стенке. А люди — кто куда: кто, свалясь в море, идет ко дну, кто плывет вперед, на что-то уповая, кто метнулся в каменные закоулки, надеясь выбраться подальше за город, в леса...

Михайло Супрун после учебного отряда попал не на эскадренный миноносец, как того хотел, а на сторожевик «Снег». На сторожевике есть и орудия, и торпедные аппараты, и минное и зенитное вооружение. Но сторожевик все-таки вчерашний день флота. А вот двухтрубные эсминцы серии «С» и однотрубные серии «Г» — день сегодняшний. Михайло видел и завтрашний день: миноносец «О» с прямоточными рамзинскими котлами. Как-то корабль вышел на ходовые испытания, дал «полный». Покатилась такая волна, что сорвало пирс на Ленинградской пристани в Кронштадте. У «Сметливого» ходик тоже дай бог. На самом полном, уверяют, он может проскочить заминированный квадрат. Мины будут лопаться позади, на безопасном расстоянии.

А «Снегу» не проскочить: не те дизели. Утешает одно: моряцкая служба долгая, успеем поплавать и на новой посудине.

28 августа 1941 года перед восходом солнца «Буря» и «Циклон» вышли за бонные ограждения. Они дали самый полный. За их кормами клубился плотный белый дым. Корабли ставили завесу. На отдаленных высотах сверкнули вспышки. Сзади, спереди сторожевиков взметнулись розовато-серые водяные столбы. Затем долетели хлопки разрывов, и только после них — тяжелые орудийные выдохи.

«Снег» ставил завесу в Минной гавани. Он подошел поближе к торпедным мастерским, задымил густо, потянул дымную стенку вдоль причалов. Затем пошел в Купеческую гавань, пронесся мимо стапелей, пакгаузов, длинношеих кранов. С борта Михайло видел теснящихся на бетонных пристанях людей. Разномастный народ: кто в зеленой армейской форме, кто в темной флотской, кто в пестрой гражданской одежде. Люди протягивают руки, просят помощи, грозят оружием. А ты стоишь, смотришь на них и ничего поделать не можешь. Видишь, как в верхних переулках немец устанавливает минометы. Вот уже мины шмякаются в воду, рвутся на самой стенке. А люди — кто куда: кто, свалясь в море, идет ко дну, кто плывет вперед, на что-то уповая, кто метнулся в каменные закоулки, надеясь выбраться подальше за город, в леса...