Страница:

— Господин д'Аржансон обещал вам эту милость?

— Нет, сударь, он только взялся просить этой милости для меня у короля.

— Может быть, король отказал.

— Он никогда не дарует подобной милости?

— Редко, сударь, но такие случаи бывали.

— Сударь, я христианин, — сказал Гастон, — надеюсь, мне пришлют исповедника.

— Он уже здесь.

— Я могу его увидеть?

— Через несколько минут. Сейчас он у вашего сообщника.

— Моего сообщника?! Какого сообщника?

— У капитана Ла Жонкьера.

— У капитана Ла Жонкьера! — воскликнул Гастон.

— Он осужден, как и вы, и будет казнен вместе с вами.

— Несчастный! — прошептал шевалье. — А я еще его подозревал!

— Шевалье, — продолжал комендант, — вы слишком молоды, чтобы умирать.

— Смерть не считает лет, сударь. Бог велит ей разить, и она разит.

— Но если можно предотвратить удар, то идти добровольно на смерть, как это делаете вы, почти что преступление.

— Что вы хотите сказать, сударь? Я вас не понимаю.

— Я хочу сказать, что господин д'Аржансон, должно быть, оставил вам надежду.

— Довольно, сударь. Мне не в чем признаваться, и я не собираюсь ни в чем признаваться.

В эту минуту в дверь постучали, комендант пошел открыть. Это был старший надзиратель, он обменялся с господином де Лонэ несколькими словами. Потом комендант вернулся к Гастону, тот стоял, держась за спинку стула, и был бледен, но спокоен.

— Сударь, — сказал ему комендант, — капитан Ла Жонкьер просил у меня разрешения увидеться с вами последний раз.

— И вы ему отказали?! — спросил Гастон с насмешливой улыбкой.

— Нет, сударь, напротив, я разрешил это свидание в надежде, что он благоразумнее вас и просит вас прийти договориться о показаниях, которые вы должны дать.

— Если он за этим хочет меня видеть, господин комендант, пусть ему передадут, что я отказываюсь идти к нему.

— Я вам это сказал, сударь, — живо прервал его комендант, — но я ничего об этом не знаю, может быть, он просто хочет увидеться с товарищем по несчастью.

— В таком случае я согласен, сударь.

— Я буду иметь честь сам сопровождать вас, — сказал, кланяясь, комендант.

— Готов следовать за вами, сударь, — ответил Гастон. Господин де Лонэ шел первым, Гастон следовал за ним, а двое солдат, до этого стоявшие у дверей, замыкали шествие. Они прошли теми же коридорами и дворами, что и в первый раз, и оказались у Казначейской башни. Господин де Лонэ оставил часовых у дверей, а сам в сопровождении Гастона поднялся по лестнице из двенадцати ступеней. На лестнице их встретил надзиратель и провел к Ла Жонкьеру. Капитан, в том же изодранном камзоле, как и первый раз, лежал на кровати. Услышав, что отворяют дверь, он обернулся, и поскольку первым вошел господин де Лонэ, он, естественно, увидел только его и снова принял прежнее положение.

— Я полагал, что тюремный священник у вас, капитан? — сказал господин де Лонэ.

— Действительно, он был здесь, сударь, но я его отослал.

— Почему же?

— Не люблю иезуитов. Вы что, полагаете, черт возьми, что мне нужен священник, чтобы достойно умереть?

— Умереть достойно, сударь, не значит умереть храбро, это значит умереть по-христиански.

— Если бы я нуждался в проповеди, я бы попросил остаться здесь духовника, он бы справился с этим не хуже вас, но я просил прийти господина Гастона де Шанле.

— Вот он, сударь, я считаю своим долгом ни в чем не отказывать тем, кому уже нечего ждать.

— А, вот и вы, шевалье! — воскликнул, оборачиваясь, Ла Жонкьер. — Добро пожаловать.

— Капитан, — сказал Гастон, — я с горечью вижу, что вы отказываетесь от утешения, которое дает нам религия.

— И вы туда же! Ну, если вы или кто-нибудь другой, скажете об этом еще хоть слово, клянусь, я стану гугенотом.

— Простите, капитан, — сказал Гастон, — но я счел своим долгом посоветовать вам сделать то, что собираюсь сделать сам.

— Потому я и не сержусь на вас. Когда я буду министром, шевалье, я провозглашу свободу вероисповеданий. А теперь, господин де Лонэ, — продолжал Ла Жонкьер, почесывая нос, — вы должны понимать, что когда людям предстоит вдвоем отправиться в столь дальнее путешествие, как мне и шевалье, то неплохо было нам побеседовать без свидетелей.

— Понимаю вас, сударь, и удаляюсь. Шевалье, вы можете остаться здесь на час, через час за вами придут.

— Спасибо, сударь, — сказал Гастон, кланяясь в знак благодарности. Комендант вышел, и Гастон услышал, как он отдает какие-то распоряжения: по-видимому, он приказал удвоить наблюдение за узниками.

Гастон и Ла Жонкьер остались одни.

— Ну так как? — спросил капитан.

— Ну что же, — ответил Гастон, — вы были правы и все сказали правильно.

— Да, — сказал Ла Жонкьер, — я очень похож на того человека, который семь дней ходил вокруг стен Иерусалима и кричал: «О горе!» Семь дней он так ходил и кричал, а на седьмой день камень, брошенный со стены, попал в него и убил его.

— Да, я знаю, что вы тоже осуждены и мы должны умереть вместе.

— И вам, думаю, это не совсем приятно!

— Совсем неприятно, поскольку у меня есть причины дорожить жизнью.

— Они всегда есть.

— Но у меня их больше, чем у кого-либо.

— Тогда, друг мой, я знаю только одно средство.

— Признаться? Никогда!

— Нет, бежать со мной.

— Как?! Бежать с вами?!

— Да, я отсюда исчезаю.

— А вы знаете, что наша казнь назначена на завтрашнее утро?

— Поэтому я исчезаю сегодня ночью.

— Вы бежите, да?

— Совершенно верно.

— А как, откуда?

— Откройте окно.

— Открыл.

— Потрясите среднюю решетку.

— Боже правый!

— Держится?

— Напротив, поддается.

— В добрый час. Мне это стоило немалых трудов, видит Бог!

— О, мне кажется, я вижу сон!

— Помните, вы меня спросили, не развлекаюсь ли я, как другие, и не делаю ли где-нибудь дырки?

— А вы мне ответили…

— …что отвечу позже… Вот вам мой ответ, и он стоит всякого другого.

— Превосходно! Но как спуститься?

— Помогите мне.

— В чем?

— Перерыть тюфяк.

— Веревочная лестница?

— Совершенно верно.

— Но как вы ее достали?

— Получил вместе с пилкой в паштете из жаворонков еще в первый день пребывания здесь.

— Капитан, вы просто великий человек!

— Я это знаю. Уж не считая того, что я человек добрый, ведь я мог удрать один.

— И вы подумали обо мне?

— Я просил свидания с вами, сказав, что надо договориться относительно признаний, которые хочу сделать. Я знал, что, поманив их этим, я сумею заставить их сделать глупость.

— Поспешим, капитан, поспешим.

— Тише! Наоборот, будем делать все медленно и тщательно, у нас еще целый час, комендант ушел всего пять минут назад.

— Да, кстати, а часовые?

— Ба! Полная темень же!

— А ров с водой?

— Вода замерзла.

— А стена?

— Доберемся до стены, там будет видно.

— Привязать лестницу?

— Подождите, я сам проверю, крепкая ли она: я дорожу спиной, хоть я не стройный, и не хочу сломать себе шею, стараясь, чтобы ее не перерезали.

— Вы — лучший из ныне живущих капитанов, дорогой Ла Жонкьер!

— Ба! Это не первое мое дело, знаете ли, — ответил Ла Жонкьер, проверяя последний узел на лестнице.

— Вы кончили? — спросил Гастон.

— Да.

— Хотите, чтобы я спускался первым?

— Как вам угодно.

— Предпочту первым.

— Тогда давайте.

— Здесь высоко?

— Футов пятнадцать-восемнадцать.

— Пустяки.

— Да, для вас, ведь вы молоды, а для меня это целое дело, поэтому, прошу вас, будем осторожны.

— Будьте спокойны.

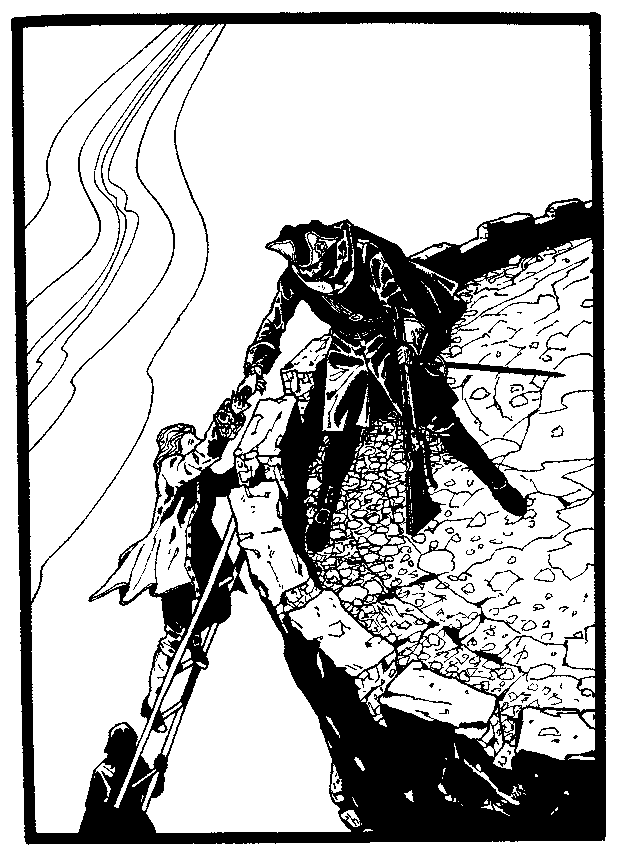

Гастон, медленно и осторожно, начал спускаться первым, Ла Жонкьер спускался за ним, тихонько посмеиваясь; ветер раскачивал веревочную лестницу, и каждый раз, когда капитан обдирал пальцы об стену, он произносил проклятие.

«Ну и работа для преемника Ришелье и Мазарини! — бормотал сквозь зубы Дюбуа. — Одно спасает, что я еще не кардинал!»

Гастон коснулся воды, а точнее, льда. Через мгновение Ла Жонкьер был рядом с ним. Замерзший часовой не выходил из караулки и ничего не видел.

— А теперь — за мной! — прошептал Л а Жонкьер.

Гастон последовал за ним. На другом краю рва их ждала приставная лестница.

— Так у вас что, есть сообщники? — спросил Гастон.

— Черт возьми, а вы полагаете, что паштет из жаворонков ко мне сам пришел?

— А еще говорят, что из Бастилии нельзя убежать! — радостно воскликнул Гастон.

— Мой юный друг, — наставительно произнес Дюбуа, остановившись на третьей перекладине, до которой он в этот момент добрался, — постарайтесь не попадать сюда второй раз без меня, вы можете не выпутаться из этого положения столь удачно, как первый.

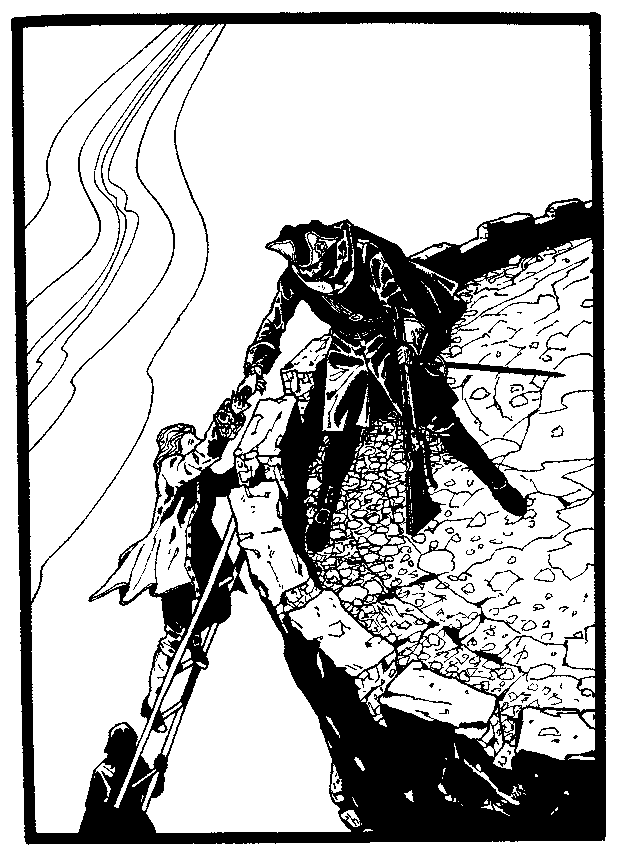

Они продолжали подниматься на стену, по ней ходил взад вперед часовой, но он не только не помешал беглецам, а, напротив того, протянул Ла Жонкьеру руку, чтоб помочь ему взобраться. Потом уже втроем, молча и быстро, как люди, понимающие, что следует дорожить каждой минутой, они подтянули к себе лестницу и спустили ее с другой стороны.

Спуск прошел столь же удачно, как и подъем, и Ла Жонкьер и Гастон оказались во втором рву, замерзшем, как и первый.

— А теперь, — сказал капитан, — унесем лестницу, чтоб не подводить беднягу, который нам помог.

— Так мы свободны? — спросил Гастон.

— Почти, — ответил Ла Жонкьер.

Это известие удвоило силы Гастона: он взял лестницу на плечо и понес.

— Вот дьявол! Кажется мне, шевалье, покойный Геркулес просто ребенок рядом с вами, — ухмыльнулся капитан.

— О, сейчас я бы и Бастилию поднял, — ответил Гастон. Шагов тридцать они прошли в молчании и очутились в переулке Сент-Антуанского предместья. Хотя была еще половина десятого вечера, улицы были пустынны, потому что дул сильный ветер.

— А теперь, дорогой шевалье, — сказал Ла Жонкьер, — окажите мне любезность пройти со мной до угла предместья.

— С вами — хоть в ад!

— Нет, прошу вас, не надо так далеко; сейчас, для большей безопасности, мы двинемся в разные стороны.

— А что это за карета? — спросил Гастон.

— Моя карета.

— Ваша?

— Ну да, моя.

— Чума мне на голову! Дорогой капитан, карета четвериком! Вы путешествуете, как принц.

— Это тройка, шевалье, потому что одна лошадь ваша.

— Как?! Вы даете мне лошадь?!

— Черт возьми! И это еще не все.

— Как не все?

— Ведь у вас нет денег.

— Да, при обыске у меня отобрали все, что при мне было.

— Вот кошелек, а в нем пятьдесят луидоров.

— Но, капитан…

— Будет вам! Это испанское золото, берите!

Гастон взял кошелек, один из форейторов подвел ему лошадь.

— А теперь, — спросил Дюбуа, — куда вы направляетесь?

— В Бретань, присоединиться к друзьям.

— Вы с ума сошли, шевалье. Они приговорены, как и мы, и дня через два-три, наверное, их казнят.

— Да, вы правы, — задумчиво произнес Гастон.

— Отправляйтесь во Фландрию, — посоветовал Ла Жонкьер, — во Фландрию отправляйтесь, это прекрасная страна. Через пятнадцать-восемнадцать часов вы уже будете на границе.

— Да, — мрачно ответствовал Гастон. — Я знаю, куда направиться.

— Поехали, дорогой мой, — сказал Дюбуа, садясь в карету, — ветер просто адский.

— Путь добрый, — ответил Гастон.

Они последний раз пожали друг другу руки и разъехались в разные стороны.

XXXIII. О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ СУДИТЬ О ДРУГИХ ПО СЕБЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ТЕБЯ ЗОВУТ ДЮБУА

— Нет, сударь, он только взялся просить этой милости для меня у короля.

— Может быть, король отказал.

— Он никогда не дарует подобной милости?

— Редко, сударь, но такие случаи бывали.

— Сударь, я христианин, — сказал Гастон, — надеюсь, мне пришлют исповедника.

— Он уже здесь.

— Я могу его увидеть?

— Через несколько минут. Сейчас он у вашего сообщника.

— Моего сообщника?! Какого сообщника?

— У капитана Ла Жонкьера.

— У капитана Ла Жонкьера! — воскликнул Гастон.

— Он осужден, как и вы, и будет казнен вместе с вами.

— Несчастный! — прошептал шевалье. — А я еще его подозревал!

— Шевалье, — продолжал комендант, — вы слишком молоды, чтобы умирать.

— Смерть не считает лет, сударь. Бог велит ей разить, и она разит.

— Но если можно предотвратить удар, то идти добровольно на смерть, как это делаете вы, почти что преступление.

— Что вы хотите сказать, сударь? Я вас не понимаю.

— Я хочу сказать, что господин д'Аржансон, должно быть, оставил вам надежду.

— Довольно, сударь. Мне не в чем признаваться, и я не собираюсь ни в чем признаваться.

В эту минуту в дверь постучали, комендант пошел открыть. Это был старший надзиратель, он обменялся с господином де Лонэ несколькими словами. Потом комендант вернулся к Гастону, тот стоял, держась за спинку стула, и был бледен, но спокоен.

— Сударь, — сказал ему комендант, — капитан Ла Жонкьер просил у меня разрешения увидеться с вами последний раз.

— И вы ему отказали?! — спросил Гастон с насмешливой улыбкой.

— Нет, сударь, напротив, я разрешил это свидание в надежде, что он благоразумнее вас и просит вас прийти договориться о показаниях, которые вы должны дать.

— Если он за этим хочет меня видеть, господин комендант, пусть ему передадут, что я отказываюсь идти к нему.

— Я вам это сказал, сударь, — живо прервал его комендант, — но я ничего об этом не знаю, может быть, он просто хочет увидеться с товарищем по несчастью.

— В таком случае я согласен, сударь.

— Я буду иметь честь сам сопровождать вас, — сказал, кланяясь, комендант.

— Готов следовать за вами, сударь, — ответил Гастон. Господин де Лонэ шел первым, Гастон следовал за ним, а двое солдат, до этого стоявшие у дверей, замыкали шествие. Они прошли теми же коридорами и дворами, что и в первый раз, и оказались у Казначейской башни. Господин де Лонэ оставил часовых у дверей, а сам в сопровождении Гастона поднялся по лестнице из двенадцати ступеней. На лестнице их встретил надзиратель и провел к Ла Жонкьеру. Капитан, в том же изодранном камзоле, как и первый раз, лежал на кровати. Услышав, что отворяют дверь, он обернулся, и поскольку первым вошел господин де Лонэ, он, естественно, увидел только его и снова принял прежнее положение.

— Я полагал, что тюремный священник у вас, капитан? — сказал господин де Лонэ.

— Действительно, он был здесь, сударь, но я его отослал.

— Почему же?

— Не люблю иезуитов. Вы что, полагаете, черт возьми, что мне нужен священник, чтобы достойно умереть?

— Умереть достойно, сударь, не значит умереть храбро, это значит умереть по-христиански.

— Если бы я нуждался в проповеди, я бы попросил остаться здесь духовника, он бы справился с этим не хуже вас, но я просил прийти господина Гастона де Шанле.

— Вот он, сударь, я считаю своим долгом ни в чем не отказывать тем, кому уже нечего ждать.

— А, вот и вы, шевалье! — воскликнул, оборачиваясь, Ла Жонкьер. — Добро пожаловать.

— Капитан, — сказал Гастон, — я с горечью вижу, что вы отказываетесь от утешения, которое дает нам религия.

— И вы туда же! Ну, если вы или кто-нибудь другой, скажете об этом еще хоть слово, клянусь, я стану гугенотом.

— Простите, капитан, — сказал Гастон, — но я счел своим долгом посоветовать вам сделать то, что собираюсь сделать сам.

— Потому я и не сержусь на вас. Когда я буду министром, шевалье, я провозглашу свободу вероисповеданий. А теперь, господин де Лонэ, — продолжал Ла Жонкьер, почесывая нос, — вы должны понимать, что когда людям предстоит вдвоем отправиться в столь дальнее путешествие, как мне и шевалье, то неплохо было нам побеседовать без свидетелей.

— Понимаю вас, сударь, и удаляюсь. Шевалье, вы можете остаться здесь на час, через час за вами придут.

— Спасибо, сударь, — сказал Гастон, кланяясь в знак благодарности. Комендант вышел, и Гастон услышал, как он отдает какие-то распоряжения: по-видимому, он приказал удвоить наблюдение за узниками.

Гастон и Ла Жонкьер остались одни.

— Ну так как? — спросил капитан.

— Ну что же, — ответил Гастон, — вы были правы и все сказали правильно.

— Да, — сказал Ла Жонкьер, — я очень похож на того человека, который семь дней ходил вокруг стен Иерусалима и кричал: «О горе!» Семь дней он так ходил и кричал, а на седьмой день камень, брошенный со стены, попал в него и убил его.

— Да, я знаю, что вы тоже осуждены и мы должны умереть вместе.

— И вам, думаю, это не совсем приятно!

— Совсем неприятно, поскольку у меня есть причины дорожить жизнью.

— Они всегда есть.

— Но у меня их больше, чем у кого-либо.

— Тогда, друг мой, я знаю только одно средство.

— Признаться? Никогда!

— Нет, бежать со мной.

— Как?! Бежать с вами?!

— Да, я отсюда исчезаю.

— А вы знаете, что наша казнь назначена на завтрашнее утро?

— Поэтому я исчезаю сегодня ночью.

— Вы бежите, да?

— Совершенно верно.

— А как, откуда?

— Откройте окно.

— Открыл.

— Потрясите среднюю решетку.

— Боже правый!

— Держится?

— Напротив, поддается.

— В добрый час. Мне это стоило немалых трудов, видит Бог!

— О, мне кажется, я вижу сон!

— Помните, вы меня спросили, не развлекаюсь ли я, как другие, и не делаю ли где-нибудь дырки?

— А вы мне ответили…

— …что отвечу позже… Вот вам мой ответ, и он стоит всякого другого.

— Превосходно! Но как спуститься?

— Помогите мне.

— В чем?

— Перерыть тюфяк.

— Веревочная лестница?

— Совершенно верно.

— Но как вы ее достали?

— Получил вместе с пилкой в паштете из жаворонков еще в первый день пребывания здесь.

— Капитан, вы просто великий человек!

— Я это знаю. Уж не считая того, что я человек добрый, ведь я мог удрать один.

— И вы подумали обо мне?

— Я просил свидания с вами, сказав, что надо договориться относительно признаний, которые хочу сделать. Я знал, что, поманив их этим, я сумею заставить их сделать глупость.

— Поспешим, капитан, поспешим.

— Тише! Наоборот, будем делать все медленно и тщательно, у нас еще целый час, комендант ушел всего пять минут назад.

— Да, кстати, а часовые?

— Ба! Полная темень же!

— А ров с водой?

— Вода замерзла.

— А стена?

— Доберемся до стены, там будет видно.

— Привязать лестницу?

— Подождите, я сам проверю, крепкая ли она: я дорожу спиной, хоть я не стройный, и не хочу сломать себе шею, стараясь, чтобы ее не перерезали.

— Вы — лучший из ныне живущих капитанов, дорогой Ла Жонкьер!

— Ба! Это не первое мое дело, знаете ли, — ответил Ла Жонкьер, проверяя последний узел на лестнице.

— Вы кончили? — спросил Гастон.

— Да.

— Хотите, чтобы я спускался первым?

— Как вам угодно.

— Предпочту первым.

— Тогда давайте.

— Здесь высоко?

— Футов пятнадцать-восемнадцать.

— Пустяки.

— Да, для вас, ведь вы молоды, а для меня это целое дело, поэтому, прошу вас, будем осторожны.

— Будьте спокойны.

Гастон, медленно и осторожно, начал спускаться первым, Ла Жонкьер спускался за ним, тихонько посмеиваясь; ветер раскачивал веревочную лестницу, и каждый раз, когда капитан обдирал пальцы об стену, он произносил проклятие.

«Ну и работа для преемника Ришелье и Мазарини! — бормотал сквозь зубы Дюбуа. — Одно спасает, что я еще не кардинал!»

Гастон коснулся воды, а точнее, льда. Через мгновение Ла Жонкьер был рядом с ним. Замерзший часовой не выходил из караулки и ничего не видел.

— А теперь — за мной! — прошептал Л а Жонкьер.

Гастон последовал за ним. На другом краю рва их ждала приставная лестница.

— Так у вас что, есть сообщники? — спросил Гастон.

— Черт возьми, а вы полагаете, что паштет из жаворонков ко мне сам пришел?

— А еще говорят, что из Бастилии нельзя убежать! — радостно воскликнул Гастон.

— Мой юный друг, — наставительно произнес Дюбуа, остановившись на третьей перекладине, до которой он в этот момент добрался, — постарайтесь не попадать сюда второй раз без меня, вы можете не выпутаться из этого положения столь удачно, как первый.

Они продолжали подниматься на стену, по ней ходил взад вперед часовой, но он не только не помешал беглецам, а, напротив того, протянул Ла Жонкьеру руку, чтоб помочь ему взобраться. Потом уже втроем, молча и быстро, как люди, понимающие, что следует дорожить каждой минутой, они подтянули к себе лестницу и спустили ее с другой стороны.

Спуск прошел столь же удачно, как и подъем, и Ла Жонкьер и Гастон оказались во втором рву, замерзшем, как и первый.

— А теперь, — сказал капитан, — унесем лестницу, чтоб не подводить беднягу, который нам помог.

— Так мы свободны? — спросил Гастон.

— Почти, — ответил Ла Жонкьер.

Это известие удвоило силы Гастона: он взял лестницу на плечо и понес.

— Вот дьявол! Кажется мне, шевалье, покойный Геркулес просто ребенок рядом с вами, — ухмыльнулся капитан.

— О, сейчас я бы и Бастилию поднял, — ответил Гастон. Шагов тридцать они прошли в молчании и очутились в переулке Сент-Антуанского предместья. Хотя была еще половина десятого вечера, улицы были пустынны, потому что дул сильный ветер.

— А теперь, дорогой шевалье, — сказал Ла Жонкьер, — окажите мне любезность пройти со мной до угла предместья.

— С вами — хоть в ад!

— Нет, прошу вас, не надо так далеко; сейчас, для большей безопасности, мы двинемся в разные стороны.

— А что это за карета? — спросил Гастон.

— Моя карета.

— Ваша?

— Ну да, моя.

— Чума мне на голову! Дорогой капитан, карета четвериком! Вы путешествуете, как принц.

— Это тройка, шевалье, потому что одна лошадь ваша.

— Как?! Вы даете мне лошадь?!

— Черт возьми! И это еще не все.

— Как не все?

— Ведь у вас нет денег.

— Да, при обыске у меня отобрали все, что при мне было.

— Вот кошелек, а в нем пятьдесят луидоров.

— Но, капитан…

— Будет вам! Это испанское золото, берите!

Гастон взял кошелек, один из форейторов подвел ему лошадь.

— А теперь, — спросил Дюбуа, — куда вы направляетесь?

— В Бретань, присоединиться к друзьям.

— Вы с ума сошли, шевалье. Они приговорены, как и мы, и дня через два-три, наверное, их казнят.

— Да, вы правы, — задумчиво произнес Гастон.

— Отправляйтесь во Фландрию, — посоветовал Ла Жонкьер, — во Фландрию отправляйтесь, это прекрасная страна. Через пятнадцать-восемнадцать часов вы уже будете на границе.

— Да, — мрачно ответствовал Гастон. — Я знаю, куда направиться.

— Поехали, дорогой мой, — сказал Дюбуа, садясь в карету, — ветер просто адский.

— Путь добрый, — ответил Гастон.

Они последний раз пожали друг другу руки и разъехались в разные стороны.

XXXIII. О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ СУДИТЬ О ДРУГИХ ПО СЕБЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ТЕБЯ ЗОВУТ ДЮБУА

Регент, по обыкновению, проводил вечер у Элен.

Уже пять или шесть дней он ни разу не пропустил визита, и часы, которые он проводил здесь, были для него самыми счастливыми. Но на этот раз бедная девушка, чрезвычайно взволнованная поездкой к своему возлюбленному, вернулась из Бастилии в глубоком горе.

— Элен, — говорил ей регент, — успокойтесь, завтра вы повенчаетесь.

— До завтра далеко, — отвечала девушка.

— Элен, — снова начал герцог, — поверьте моему слову, а я его ни разу не нарушил по отношению к вам, я ручаюсь вам, что завтрашний день будет счастливым и для вас и для него.

Элен тяжко вздохнула.

В это время вошел слуга и что-то тихо сказал регенту.

— Что-то случилось? — спросила Элен, которую пугало малейшее событие.

— Что-то случилось? — спросила Элен, которую пугало малейшее событие.

— Ничего, дитя мое, — ответил герцог, — просто мой секретарь хочет поговорить со мной по неотложным делам.

— Вы хотите, чтобы я оставила вас?

— Да, будьте добры, на минутку. Элен ушла в свою комнату.

В то же мгновение дверь гостиной отворилась, и вошел запыхавшийся Дюбуа.

— Откуда тебя принесло, — спросил регент, — да еще в этом обмундировании?

— Черт побери! Откуда, откуда — из Бастилии, — ответил Дюбуа.

— Ну и как там наш узник?

— Что узник?

— Все ли приготовлено к венчанию?

— Да, все, монсеньер, совершенно все, вы только забыли назначить час.

— Ну хорошо, пусть будет завтра в восемь утра.

— В восемь утра… — пробормотал Дюбуа и принялся что-то подсчитывать.

— Да, в восемь. Что ты считаешь?

— Считаю, где он будет.

— Кто?

— Да наш узник.

— Как наш узник?

— Да, завтра в восемь часов утра он будет в сорока льё от Парижа.

— То есть как в сорока льё от Парижа?

— Ну, по крайней мере если едет с той же скоростью, с какой отправился в путь на моих глазах.

— Что ты говоришь?

— Я говорю, монсеньер, что для венчания не хватает только одного — жениха.

— Гастон?!

— Убежал из Бастилии полчаса тому назад.

— Ты лжешь, аббат, из Бастилии не убегают.

— Прошу прощения, монсеньер, приговоренный к смерти откуда хочешь сбежит.

— Он бежал, зная, что завтра должен обвенчаться с той, кого любит!

— Послушайте, монсеньер, жизнь — штука соблазнительная, и ею обычно дорожат. А потом, у вашего зятя очень приятная голова, и он желает сохранить ее на плечах, что совершенно естественно.

— И где он?

— Где он? Может быть, завтра вечером я и отвечу на ваш вопрос, а сейчас я могу вам только сказать, что он далеко и, ручаюсь, не вернется.

Регент глубоко задумался.

— Монсеньер, — продолжал Дюбуа, — ваша наивность и вправду меня бесконечно удивляет; нужно уж совсем не знать сердца человеческого, чтобы полагать, что человек, приговоренный к смерти, останется в тюрьме, если может бежать.

— О! Господин де Шанле! — воскликнул регент.

— О Господи! Да, этот рыцарь, этот герой поступил как последний негодяй, и, говоря по правде, правильно сделал.

— Дюбуа, а моя дочь?

— Что ваша дочь, монсеньер?

— Она же умрет, — сказал регент.

— Ну нет, монсеньер, узнав такое о своем герое, она перестанет по нем страдать, и вы выдадите ее замуж за какого-нибудь немецкого или итальянского князька, ну, например, за герцога Модены, от которого отказалась мадемуазель де Валуа.

— Дюбуа, а я еще хотел его помиловать!

— Он сам себя помиловал, ему это показалось более надежным, и, признаюсь, я бы на его месте поступил точно так же.

— О, но ты не дворянин, и ты не давал клятвы.

— Ошибаетесь, монсеньер, я поклялся помешать вашему высочеству совершить глупость, и мне это удалось.

— Ну что же, хорошо, оставим это, и ни слова при Элен. Я сам ей все сообщу.

— А я вам поймаю зятя.

— Ни в коем случае! Раз сбежал, пусть так и будет!

В то мгновение, когда регент произносил эти слова, в соседней комнате раздался какой-то странный шум, затем поспешно вошел швейцар и доложил:

— Шевалье Гастон де Шанле.

На присутствующих эти слова произвели различное, прямо противоположное впечатление. Дюбуа стал бледным как смерть, и на лице его появилось выражение гнева и угрозы. Регент же в порыве радости весь покраснел и вскочил с кресла. На лице его расцвела улыбка, и оно сделалось величественно-прекрасным, потому что доверие его оправдалось, хитрая же и тонкая мордочка Дюбуа, напротив, отражала еле сдерживаемую ярость.

— Пригласите войти, — произнес регент.

— Подождите хоть, пока я выйду, — сказал Дюбуа.

Дюбуа медленно удалился, глухо рыча, как гиена, которую побеспокоили во время трапезы или любовных игр. Он вошел в соседнюю комнату и упал в кресло, стоявшее перед столом, на котором стояли две зажженные свечи и письменный прибор. Эти предметы, по всей видимости, навели его на новое ужасное решение, потому что лицо его прояснилось, и он улыбнулся.

Он позвонил. Вошел лакей.

— Принесите мне портфель из кареты, — распорядился он.

Приказ был немедленно исполнен. Дюбуа схватил какие-то бумаги, поспешно их заполнил, причем на лице его блуждала зловещая улыбка, положил их обратно в портфель, потом приказал подать к крыльцу карету и велел трогать в Пале-Рояль.

В это время распоряжение регента было выполнено, и перед шевалье открыли двери. Гастон стремительно вошел в комнату и направился прямо к герцогу. Тот протянул ему Руку.

— Как, сударь, это вы? — произнес герцог, стараясь изобразить удивление.

— Да, монсеньер, — сказал Гастон, — со мной случилось чудо, орудием которого стал храбрый капитан Ла Жонкьер: он подготовил все к побегу, попросил свидания со мной под предлогом того, что нам нужно договориться о показаниях, а когда мы остались одни, он все мне рассказал: мы бежали вместе, и, как видите, удачно.

— И вместо того чтобы бежать, сударь, вместо того чтобы направиться к границе и оказаться в безопасности, вы вернулись сюда, рискуя головой!

— Монсеньер, — ответил, покраснев, Гастон, — должен признаться, что сначала свобода показалась мне самой драгоценной вещью на земле. Первый глоток свежего воздуха опьянил меня, но почти сразу же я задумался.

— Об одной вещи, не правда ли?

— О двух, монсеньер.

— Об Элен, которую вы покидаете?

— И о товарищах, которых я оставляю, когда им угрожает топор.

— И тогда вы решили, что…

— Что я связан с нашим делом, пока наши планы не осуществятся.

— Наши планы?

— Как, разве же они не столь же ваши, как и мои?!

— Послушайте, сударь, — сказал регент, — я думаю, что человек может сделать только то, что в силах человеческих. Есть вещи, которые сам Господь, кажется, запрещает, посылая человеку знамения, указующие ему отказаться от некоторых действий. Так вот, я полагаю, что не считаться с этими знамениями и не слышать гласа предостерегающего — значит совершать святотатство. Наши планы провалились, так оставим же их.

— Напротив, монсеньер, — возразил Гастон, мрачно качая головой, — напротив, мы должны сейчас стремиться осуществить их более, чем когда-либо.

— Но вы просто бешеный, сударь, — сказал, улыбаясь, регент. — Что вы собираетесь осуществить в этом трудном предприятии теперь, когда оно стало почти бессмысленным?

— Я думаю, монсеньер, — сказал Гастон, — я думаю о наших друзьях, — их арестовали, судили и приговорили! Мне это сказал господин д'Аржансон. Я думаю о наших друзьях, которых ждет эшафот и спасти которых может только смерть регента; о наших друзьях, которые, если я покину Францию, смогут сказать, что я купил себе спасение ценою их гибели, открыв себе признаниями двери Бастилии.

— Итак, сударь, вы ради своей чести готовы пожертвовать всем, даже Элен?

— Монсеньер, если они живы, я должен их спасти.

— А если они уже мертвы? — спросил регент.

— Тогда другое дело, — ответил Гастон, — тогда я должен отомстить за них.

— Какого черта! — прервал его регент. — Сударь, мне кажется, что у вас несколько преувеличенное понятие о героизме. Мне кажется также, что вы уже достаточно заплатили за все. Поверьте мне, а я человек, которого признают справедливым судьей в вопросах чести: вы оправданы в глазах всего мира, дорогой мой Брут.

— Но не в своих, монсеньер.

— Итак, вы настаиваете?

— Более, чем когда-либо. Регент должен умереть, — добавил глухо Гастон, — и он умрет!

— Но вы не хотите сперва повидать мадемуазель де Шаверни?

— Да, монсеньер. Но, прежде всего, вы должны дать мне слово, что поможете мне осуществить мой замысел. Подумайте, монсеньер, мы не можем терять ни секунды, там мои друзья, они осуждены и приговорены к смерти, как и я. Монсеньер, пообещайте мне сейчас, прежде чем я увижу Элен, что вы не оставите меня. Позвольте мне заключить с вами новое соглашение. Я человек, я влюблен, и, следовательно, я слаб, мне придется бороться и со своей собственной слабостью, и со слезами моей возлюбленной. Монсеньер, я увижусь с Элен только при том условии, что вы устроите мне встречу с регентом.

— А если я откажусь?

— Тогда, монсеньер, я не увижусь с Элен. Я умер для нее, стоит ли ей обретать надежду, чтобы снова ее потерять? Достаточно с нее слез.

— Так вы настаиваете?

— Да, только шансов у меня теперь меньше.

— Так что же вы собираетесь делать?

— Я буду подстерегать регента повсюду, где он бывает, и нанесу удар, как только его встречу.

— Подумайте еще раз, — сказал герцог.

— Честью своей заклинаю вас, — ответил Гастон, — окажите мне поддержку, или я обойдусь и без нее.

— Хорошо, сударь, ступайте к Элен, и по возвращении вы получите мой ответ.

— Где?

— В этой самой комнате.

— И это будет ответ, который мне желателен? — Да.

Гастон прошел в комнату Элен. Девушка стояла на коленях перед распятием и молилась, чтобы Господь вернул ей возлюбленного. Услышав скрип двери, которую отворил Гастон, она обернулась.

Она решила, что Бог сотворил чудо, громко вскрикнула и простерла к нему руки, не имея сил подняться.

— О Боже мой, — прошептала она, — это он, или его тень?

— Это я, Элен, это действительно я! — воскликнул шевалье, бросаясь к Элен и сжимая ее руки.

— Но как же это? Ты… ты еще утром был в заключении, а вечером… вечером ты на свободе…

— Я совершил побег.

— И ты сразу подумал обо мне, бросился ко мне, не захотел бежать без меня… О, узнаю своего Гастона! О, я готова, я готова, мой друг, вези меня куда хочешь, я последую за тобой, я твоя…

— Элен, — произнес Гастон, — ты нареченная не обычного человека. Если бы я был таким, как остальные люди, ты бы меня не любила.

— О, конечно, нет!

— Так вот, Элен, избранные души больше должны Богу и, следовательно, на их долю приходятся и большие испытания. Прежде чем я навеки останусь с тобой, я должен исполнить то, ради чего я приехал в Париж. Нам обоим предстоит последнее роковое испытание… Чего бы мы ни хотели, Элен, но дело обстоит именно так: наша жизнь и смерть зависят только от одного события, и оно должно свершиться сегодня же ночью.

— Что вы говорите? — воскликнула Элен.

— Послушайте, Элен, — ответил Гастон, — если через четыре часа, то есть на рассвете, вы не получите от меня никаких известий, Элен, больше не ждите меня. Считайте, что все происшедшее между нами было сном. И, если вам удастся получить разрешение, приходите снова повидать меня в Бастилию.

Элен побледнела и уронила бессильно руки. Гастон взял ее за руку и подвел к скамеечке для молитвы, где она и преклонила колени.

Потом, по-братски поцеловав ее в лоб, он сказал:

— Молитесь, молитесь за меня, Элен, ибо молясь за меня, вы молитесь за Бретань и за Францию.

И он бросился вон из комнаты.

— Увы! — прошептала Элен. — О мой Господь, спаси его — что мне до всего остального мира!

Войдя в гостиную, Гастон увидел там слугу, который сообщил ему, что герцог уже уехал и оставил ему записку. Записка гласила следующее:

«Этой ночью в замке Монсо состоится костюмированный бал, регент будет на нем присутствовать. У него есть привычка около часу ночи удаляться одному в одну из оранжерей, которую он очень любит и которая расположена в конце Золотой галереи. Туда обычно, кроме него, никто не входит, потому что эта его привычка всем известна и ее уважают. Регент будет одет в черное бархатное домино, на левом рукаве которого вышита золотая пчела. Когда он хочет остаться неузнанным, он прячет вышивку в складках. Карточка, которую я Вам оставляю вместе с запиской, — посольская, она откроет Вам доступ не только на бал, но и в эту оранжерею. Вы сделаете вид, что идете туда на тайное свидание. Воспользуйтесь ею для встречи с регентом. Моя карета внизу, Вы найдете в ней свое собственное домино, кучер в Вашем распоряжении».

Когда Гастон прочел эту записку, открывавшую ему все двери и дававшую ему возможность встретиться, так сказать, лицом к лицу с тем, кого он должен был убить, на лбу его выступил холодный пот, и он вынужден был опереться на стул, затем, словно приняв какое-то внезапное решение, он бросился вон из гостиной, сбежал по лестнице, вскочил в карету и крикнул кучеру:

— В Монсо!

Как только шевалье вышел из гостиной, отворилась дверь, замаскированная в деревянной панели, и показался герцог, он медленно приблизился к противоположной двери, что вела в комнату Элен. Увидев его, она радостно вскрикнула.

— Ну что, — спросил регент с грустной улыбкой, — вы довольны, Элен?

— О, это вы, монсеньер! — воскликнула Элен.

— Видите, дитя мое, — продолжал регент, — мои предсказания исполнились. Поверьте же мне и надейтесь!..

— Ах, монсеньер, вы, наверное, ангел, спустившийся на землю, чтобы заменить мне отца, которого я потеряла?

— Увы, — ответил, улыбаясь, регент, — я не ангел, дорогая Элен, но, каков бы я ни был, я буду вам отцом, и отцом нежным.

И с этими словами регент хотел взять руку Элен и почтительно ее поцеловать, но девушка подставила ему лоб, и он коснулся его губами.

— Я вижу, вы его очень любите, — сказал он.

Уже пять или шесть дней он ни разу не пропустил визита, и часы, которые он проводил здесь, были для него самыми счастливыми. Но на этот раз бедная девушка, чрезвычайно взволнованная поездкой к своему возлюбленному, вернулась из Бастилии в глубоком горе.

— Элен, — говорил ей регент, — успокойтесь, завтра вы повенчаетесь.

— До завтра далеко, — отвечала девушка.

— Элен, — снова начал герцог, — поверьте моему слову, а я его ни разу не нарушил по отношению к вам, я ручаюсь вам, что завтрашний день будет счастливым и для вас и для него.

Элен тяжко вздохнула.

В это время вошел слуга и что-то тихо сказал регенту.

— Ничего, дитя мое, — ответил герцог, — просто мой секретарь хочет поговорить со мной по неотложным делам.

— Вы хотите, чтобы я оставила вас?

— Да, будьте добры, на минутку. Элен ушла в свою комнату.

В то же мгновение дверь гостиной отворилась, и вошел запыхавшийся Дюбуа.

— Откуда тебя принесло, — спросил регент, — да еще в этом обмундировании?

— Черт побери! Откуда, откуда — из Бастилии, — ответил Дюбуа.

— Ну и как там наш узник?

— Что узник?

— Все ли приготовлено к венчанию?

— Да, все, монсеньер, совершенно все, вы только забыли назначить час.

— Ну хорошо, пусть будет завтра в восемь утра.

— В восемь утра… — пробормотал Дюбуа и принялся что-то подсчитывать.

— Да, в восемь. Что ты считаешь?

— Считаю, где он будет.

— Кто?

— Да наш узник.

— Как наш узник?

— Да, завтра в восемь часов утра он будет в сорока льё от Парижа.

— То есть как в сорока льё от Парижа?

— Ну, по крайней мере если едет с той же скоростью, с какой отправился в путь на моих глазах.

— Что ты говоришь?

— Я говорю, монсеньер, что для венчания не хватает только одного — жениха.

— Гастон?!

— Убежал из Бастилии полчаса тому назад.

— Ты лжешь, аббат, из Бастилии не убегают.

— Прошу прощения, монсеньер, приговоренный к смерти откуда хочешь сбежит.

— Он бежал, зная, что завтра должен обвенчаться с той, кого любит!

— Послушайте, монсеньер, жизнь — штука соблазнительная, и ею обычно дорожат. А потом, у вашего зятя очень приятная голова, и он желает сохранить ее на плечах, что совершенно естественно.

— И где он?

— Где он? Может быть, завтра вечером я и отвечу на ваш вопрос, а сейчас я могу вам только сказать, что он далеко и, ручаюсь, не вернется.

Регент глубоко задумался.

— Монсеньер, — продолжал Дюбуа, — ваша наивность и вправду меня бесконечно удивляет; нужно уж совсем не знать сердца человеческого, чтобы полагать, что человек, приговоренный к смерти, останется в тюрьме, если может бежать.

— О! Господин де Шанле! — воскликнул регент.

— О Господи! Да, этот рыцарь, этот герой поступил как последний негодяй, и, говоря по правде, правильно сделал.

— Дюбуа, а моя дочь?

— Что ваша дочь, монсеньер?

— Она же умрет, — сказал регент.

— Ну нет, монсеньер, узнав такое о своем герое, она перестанет по нем страдать, и вы выдадите ее замуж за какого-нибудь немецкого или итальянского князька, ну, например, за герцога Модены, от которого отказалась мадемуазель де Валуа.

— Дюбуа, а я еще хотел его помиловать!

— Он сам себя помиловал, ему это показалось более надежным, и, признаюсь, я бы на его месте поступил точно так же.

— О, но ты не дворянин, и ты не давал клятвы.

— Ошибаетесь, монсеньер, я поклялся помешать вашему высочеству совершить глупость, и мне это удалось.

— Ну что же, хорошо, оставим это, и ни слова при Элен. Я сам ей все сообщу.

— А я вам поймаю зятя.

— Ни в коем случае! Раз сбежал, пусть так и будет!

В то мгновение, когда регент произносил эти слова, в соседней комнате раздался какой-то странный шум, затем поспешно вошел швейцар и доложил:

— Шевалье Гастон де Шанле.

На присутствующих эти слова произвели различное, прямо противоположное впечатление. Дюбуа стал бледным как смерть, и на лице его появилось выражение гнева и угрозы. Регент же в порыве радости весь покраснел и вскочил с кресла. На лице его расцвела улыбка, и оно сделалось величественно-прекрасным, потому что доверие его оправдалось, хитрая же и тонкая мордочка Дюбуа, напротив, отражала еле сдерживаемую ярость.

— Пригласите войти, — произнес регент.

— Подождите хоть, пока я выйду, — сказал Дюбуа.

Дюбуа медленно удалился, глухо рыча, как гиена, которую побеспокоили во время трапезы или любовных игр. Он вошел в соседнюю комнату и упал в кресло, стоявшее перед столом, на котором стояли две зажженные свечи и письменный прибор. Эти предметы, по всей видимости, навели его на новое ужасное решение, потому что лицо его прояснилось, и он улыбнулся.

Он позвонил. Вошел лакей.

— Принесите мне портфель из кареты, — распорядился он.

Приказ был немедленно исполнен. Дюбуа схватил какие-то бумаги, поспешно их заполнил, причем на лице его блуждала зловещая улыбка, положил их обратно в портфель, потом приказал подать к крыльцу карету и велел трогать в Пале-Рояль.

В это время распоряжение регента было выполнено, и перед шевалье открыли двери. Гастон стремительно вошел в комнату и направился прямо к герцогу. Тот протянул ему Руку.

— Как, сударь, это вы? — произнес герцог, стараясь изобразить удивление.

— Да, монсеньер, — сказал Гастон, — со мной случилось чудо, орудием которого стал храбрый капитан Ла Жонкьер: он подготовил все к побегу, попросил свидания со мной под предлогом того, что нам нужно договориться о показаниях, а когда мы остались одни, он все мне рассказал: мы бежали вместе, и, как видите, удачно.

— И вместо того чтобы бежать, сударь, вместо того чтобы направиться к границе и оказаться в безопасности, вы вернулись сюда, рискуя головой!

— Монсеньер, — ответил, покраснев, Гастон, — должен признаться, что сначала свобода показалась мне самой драгоценной вещью на земле. Первый глоток свежего воздуха опьянил меня, но почти сразу же я задумался.

— Об одной вещи, не правда ли?

— О двух, монсеньер.

— Об Элен, которую вы покидаете?

— И о товарищах, которых я оставляю, когда им угрожает топор.

— И тогда вы решили, что…

— Что я связан с нашим делом, пока наши планы не осуществятся.

— Наши планы?

— Как, разве же они не столь же ваши, как и мои?!

— Послушайте, сударь, — сказал регент, — я думаю, что человек может сделать только то, что в силах человеческих. Есть вещи, которые сам Господь, кажется, запрещает, посылая человеку знамения, указующие ему отказаться от некоторых действий. Так вот, я полагаю, что не считаться с этими знамениями и не слышать гласа предостерегающего — значит совершать святотатство. Наши планы провалились, так оставим же их.

— Напротив, монсеньер, — возразил Гастон, мрачно качая головой, — напротив, мы должны сейчас стремиться осуществить их более, чем когда-либо.

— Но вы просто бешеный, сударь, — сказал, улыбаясь, регент. — Что вы собираетесь осуществить в этом трудном предприятии теперь, когда оно стало почти бессмысленным?

— Я думаю, монсеньер, — сказал Гастон, — я думаю о наших друзьях, — их арестовали, судили и приговорили! Мне это сказал господин д'Аржансон. Я думаю о наших друзьях, которых ждет эшафот и спасти которых может только смерть регента; о наших друзьях, которые, если я покину Францию, смогут сказать, что я купил себе спасение ценою их гибели, открыв себе признаниями двери Бастилии.

— Итак, сударь, вы ради своей чести готовы пожертвовать всем, даже Элен?

— Монсеньер, если они живы, я должен их спасти.

— А если они уже мертвы? — спросил регент.

— Тогда другое дело, — ответил Гастон, — тогда я должен отомстить за них.

— Какого черта! — прервал его регент. — Сударь, мне кажется, что у вас несколько преувеличенное понятие о героизме. Мне кажется также, что вы уже достаточно заплатили за все. Поверьте мне, а я человек, которого признают справедливым судьей в вопросах чести: вы оправданы в глазах всего мира, дорогой мой Брут.

— Но не в своих, монсеньер.

— Итак, вы настаиваете?

— Более, чем когда-либо. Регент должен умереть, — добавил глухо Гастон, — и он умрет!

— Но вы не хотите сперва повидать мадемуазель де Шаверни?

— Да, монсеньер. Но, прежде всего, вы должны дать мне слово, что поможете мне осуществить мой замысел. Подумайте, монсеньер, мы не можем терять ни секунды, там мои друзья, они осуждены и приговорены к смерти, как и я. Монсеньер, пообещайте мне сейчас, прежде чем я увижу Элен, что вы не оставите меня. Позвольте мне заключить с вами новое соглашение. Я человек, я влюблен, и, следовательно, я слаб, мне придется бороться и со своей собственной слабостью, и со слезами моей возлюбленной. Монсеньер, я увижусь с Элен только при том условии, что вы устроите мне встречу с регентом.

— А если я откажусь?

— Тогда, монсеньер, я не увижусь с Элен. Я умер для нее, стоит ли ей обретать надежду, чтобы снова ее потерять? Достаточно с нее слез.

— Так вы настаиваете?

— Да, только шансов у меня теперь меньше.

— Так что же вы собираетесь делать?

— Я буду подстерегать регента повсюду, где он бывает, и нанесу удар, как только его встречу.

— Подумайте еще раз, — сказал герцог.

— Честью своей заклинаю вас, — ответил Гастон, — окажите мне поддержку, или я обойдусь и без нее.

— Хорошо, сударь, ступайте к Элен, и по возвращении вы получите мой ответ.

— Где?

— В этой самой комнате.

— И это будет ответ, который мне желателен? — Да.

Гастон прошел в комнату Элен. Девушка стояла на коленях перед распятием и молилась, чтобы Господь вернул ей возлюбленного. Услышав скрип двери, которую отворил Гастон, она обернулась.

Она решила, что Бог сотворил чудо, громко вскрикнула и простерла к нему руки, не имея сил подняться.

— О Боже мой, — прошептала она, — это он, или его тень?

— Это я, Элен, это действительно я! — воскликнул шевалье, бросаясь к Элен и сжимая ее руки.

— Но как же это? Ты… ты еще утром был в заключении, а вечером… вечером ты на свободе…

— Я совершил побег.

— И ты сразу подумал обо мне, бросился ко мне, не захотел бежать без меня… О, узнаю своего Гастона! О, я готова, я готова, мой друг, вези меня куда хочешь, я последую за тобой, я твоя…

— Элен, — произнес Гастон, — ты нареченная не обычного человека. Если бы я был таким, как остальные люди, ты бы меня не любила.

— О, конечно, нет!

— Так вот, Элен, избранные души больше должны Богу и, следовательно, на их долю приходятся и большие испытания. Прежде чем я навеки останусь с тобой, я должен исполнить то, ради чего я приехал в Париж. Нам обоим предстоит последнее роковое испытание… Чего бы мы ни хотели, Элен, но дело обстоит именно так: наша жизнь и смерть зависят только от одного события, и оно должно свершиться сегодня же ночью.

— Что вы говорите? — воскликнула Элен.

— Послушайте, Элен, — ответил Гастон, — если через четыре часа, то есть на рассвете, вы не получите от меня никаких известий, Элен, больше не ждите меня. Считайте, что все происшедшее между нами было сном. И, если вам удастся получить разрешение, приходите снова повидать меня в Бастилию.

Элен побледнела и уронила бессильно руки. Гастон взял ее за руку и подвел к скамеечке для молитвы, где она и преклонила колени.

Потом, по-братски поцеловав ее в лоб, он сказал:

— Молитесь, молитесь за меня, Элен, ибо молясь за меня, вы молитесь за Бретань и за Францию.

И он бросился вон из комнаты.

— Увы! — прошептала Элен. — О мой Господь, спаси его — что мне до всего остального мира!

Войдя в гостиную, Гастон увидел там слугу, который сообщил ему, что герцог уже уехал и оставил ему записку. Записка гласила следующее:

«Этой ночью в замке Монсо состоится костюмированный бал, регент будет на нем присутствовать. У него есть привычка около часу ночи удаляться одному в одну из оранжерей, которую он очень любит и которая расположена в конце Золотой галереи. Туда обычно, кроме него, никто не входит, потому что эта его привычка всем известна и ее уважают. Регент будет одет в черное бархатное домино, на левом рукаве которого вышита золотая пчела. Когда он хочет остаться неузнанным, он прячет вышивку в складках. Карточка, которую я Вам оставляю вместе с запиской, — посольская, она откроет Вам доступ не только на бал, но и в эту оранжерею. Вы сделаете вид, что идете туда на тайное свидание. Воспользуйтесь ею для встречи с регентом. Моя карета внизу, Вы найдете в ней свое собственное домино, кучер в Вашем распоряжении».

Когда Гастон прочел эту записку, открывавшую ему все двери и дававшую ему возможность встретиться, так сказать, лицом к лицу с тем, кого он должен был убить, на лбу его выступил холодный пот, и он вынужден был опереться на стул, затем, словно приняв какое-то внезапное решение, он бросился вон из гостиной, сбежал по лестнице, вскочил в карету и крикнул кучеру:

— В Монсо!

Как только шевалье вышел из гостиной, отворилась дверь, замаскированная в деревянной панели, и показался герцог, он медленно приблизился к противоположной двери, что вела в комнату Элен. Увидев его, она радостно вскрикнула.

— Ну что, — спросил регент с грустной улыбкой, — вы довольны, Элен?

— О, это вы, монсеньер! — воскликнула Элен.

— Видите, дитя мое, — продолжал регент, — мои предсказания исполнились. Поверьте же мне и надейтесь!..

— Ах, монсеньер, вы, наверное, ангел, спустившийся на землю, чтобы заменить мне отца, которого я потеряла?

— Увы, — ответил, улыбаясь, регент, — я не ангел, дорогая Элен, но, каков бы я ни был, я буду вам отцом, и отцом нежным.

И с этими словами регент хотел взять руку Элен и почтительно ее поцеловать, но девушка подставила ему лоб, и он коснулся его губами.

— Я вижу, вы его очень любите, — сказал он.