Страница:

Молодой герцог позвонил, явился лакей.

— Проводите господина и посветите ему, — сказал он с царственным видом, — я же сам уйду через четверть часа. Шевалье, у вас есть карета?

— Да нет, ей-ей.

— Раз так, можете располагать моей, — сказал юный принц, — очень огорчен, что не смог вас просветить, но, как я вам уже сказал, ваши склонности не совпадают с моими; впрочем, я возвращаюсь в свою провинцию.

— Клянусь Господом, — сказал Дюбуа, — любопытно, не отослал ли он сотрапезника, чтобы остаться одному с обеими женщинами?

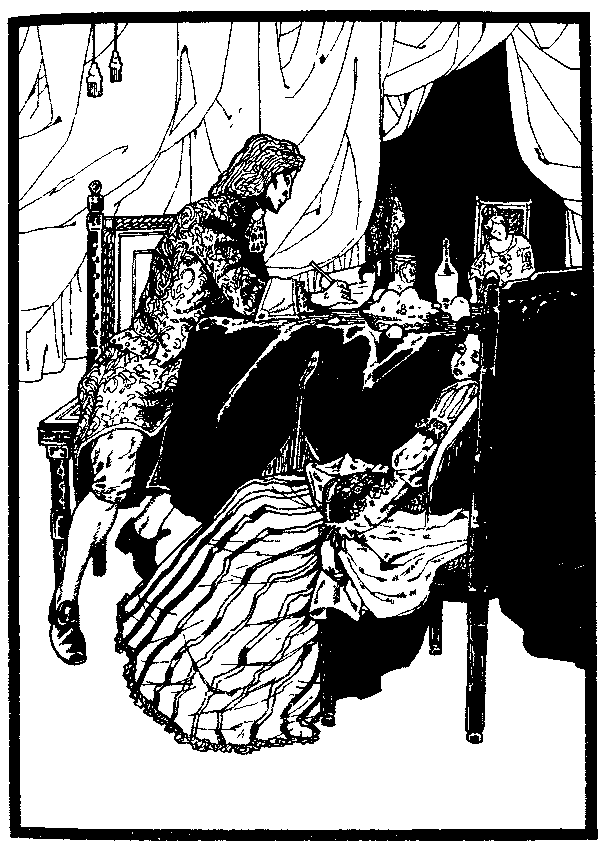

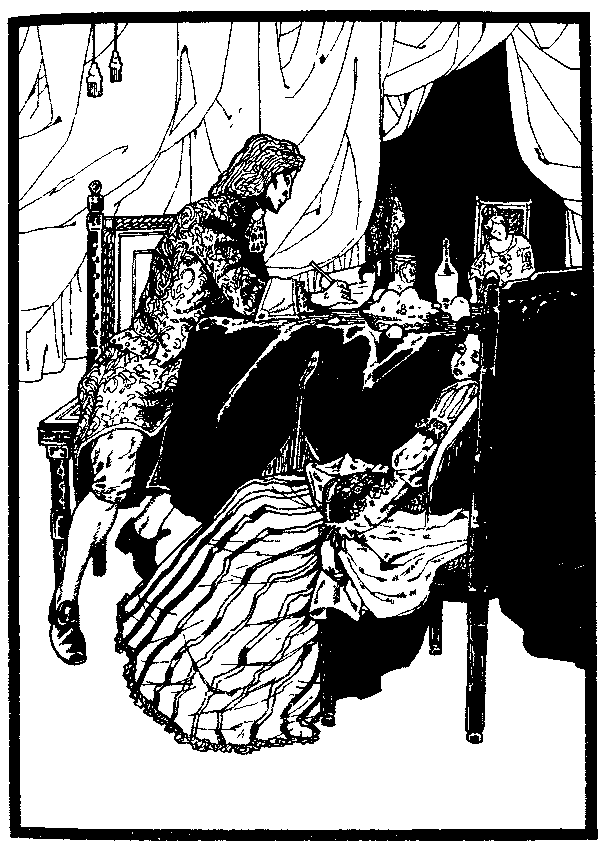

— Да, — ответил герцог, — это было бы любопытно, но это не так. Действительно, пока герцог и Дюбуа обменивались этими словами, шевалье удалился, а Луи Орлеанский, оставшись с двумя и в самом деле уснувшими женщинами, вынул из кармана камзола большой свиток и серебряный карандаш и прямо посреди еще дымящихся блюд и недопитых бутылок начал помечать что-то на полях с рвением истинного богослова.

— Если этот принц когда-либо доставит какие-нибудь хлопоты старшей ветви нашего дома, — сказал регент, — мне будет очень жаль. Пусть теперь попробуют сказать, что я воспитываю своих детей в надежде на престол!

— Монсеньер, — ответил Дюбуа, — клянусь, я от всего этого просто заболел.

— Ах, Дюбуа, моя младшая дочь — янсенистка, старшая — философ, а единственный мой сын — богослов. Я в бешенстве, Дюбуа, перестань я сдерживаться, я тут же бы отдал приказ сжечь тех зловредных людей, что их совратили!

— Поостерегитесь, монсеньер, если вы их сожжете, скажут, что вы продолжаете политику великого Людовика и его Ментенон.

— Ну, так пусть живут! Но ты понимаешь, Дюбуа, этот глупец уже сейчас пишет огромные тома, просто с ума сойти можно. Вот увидишь, когда я умру, он прикажет палачу сжечь мои гравюры к «Дафнису и Хлое».

Минут десять Луи Орлеанский продолжал делать заметки, окончив, он с величайшими предосторожностями положил рукопись в карман камзола, налил себе большой стакан воды, обмакнул в него корочку хлеба, благочестиво произнес короткую молитву и с наслаждением принялся смаковать этот ужин отшельника.

Минут десять Луи Орлеанский продолжал делать заметки, окончив, он с величайшими предосторожностями положил рукопись в карман камзола, налил себе большой стакан воды, обмакнул в него корочку хлеба, благочестиво произнес короткую молитву и с наслаждением принялся смаковать этот ужин отшельника.

— Умерщвление плоти! — прошептал в отчаянии регент. — Ну я тебя спрашиваю, Дюбуа, этому-то он у кого научился?

— Не у меня, монсеньер, — ответил Дюбуа, — уж за это я вам отвечаю, Юный принц встал и позвонил.

— Карета вернулась? — спросил он у лакея.

— Да, монсеньер.

— Хорошо, я уезжаю. Что до этих дам, вы видите, — они спят, когда они проснутся, вы поступите в их распоряжение.

Лакей поклонился, и молодой герцог двинулся к выходу с видом архиепископа, благословляющего паству.

— Чтоб тебя чума побрала за то, что ты меня заставил присутствовать при этом зрелище! — воскликнул в отчаянии герцог.

— Благословенны вы в отцах, монсеньер, — ответил Дюбуа, — и трижды благословенны: ваши дети подсознательно стремятся быть причисленными к лику святых, и люди еще клевещут на ваше святое семейство! Клянусь своей кардинальской шапкой, хотел бы я, чтобы здесь присутствовали узаконенные королевские дети!

— Ну что ж! — сказал регент. — Придется им показать, как отец искупает вину сына… Идем, Дюбуа.

— Не понимаю, монсеньер.

— Дюбуа, пусть дьявол меня возьмет, ты у них заразился.

— Я?

— Да, ты!.. Накрыт ужин — только ешь, откупорено вино — только пей, спят две женщины — только разбуди, а ты не понимаешь! Дюбуа, я голоден! Я хочу пить! Войдем и продолжим с того места, где этот глупец все оставил. Теперь понимаешь?

— Ей-Богу, это мысль! — сказал Дюбуа, потирая руки. — Вы, монсеньер, единственный человек, который всегда достоин своей репутации.

Женщины по-прежнему спали. Дюбуа и регент вышли из своего убежища и вошли в столовую. Принц сел на место сына, а Дюбуа — на место шевалье. Регент откупорил шампанское, и шум вылетевшей из бутылки пробки разбудил дам.

— А, вы наконец-то, решились выпить? — спросила Мышка.

— А ты — проснуться? — ответил герцог.

От звука его голоса молодая женщина вздрогнула, как от удара. Она потерла глаза, видимо не совсем уверенная в том, что проснулась, привстала и, узнав регента, упала в кресло, дважды позвав по имени Жюли.

Та же сидела как завороженная под насмешливым взглядом Дюбуа и не отрываясь глядела на его кривляющуюся физиономию.

— Ну же, Мышка, — сказал герцог, — я вижу, что ты славная девушка, ты отдала предпочтение мне, я передал тебе через Дюбуа приглашение на ужин, у тебя была тысяча дел в разных местах, но ты все же согласилась.

Подруга Мышки еще в большем ужасе, чем она сама, смотрела на Дюбуа, на принца и на свою приятельницу, краснела и едва не теряла сознание.

— Да что с вами, мадемуазель Жюли? — спросил Дюбуа. — Может быть, монсеньер ошибся и вы пришли к кому-то другому, а не к нам?

— Я этого не говорю, — ответила мадемуазель Жюли. Мышка рассмеялась.

— Если нас пригласил монсеньер, — сказала она, — ему самому это отлично известно, и вопросов нет, если не он, то он нескромен, и отвечать я не буду.

— Ну, говорил я тебе, аббат, — воскликнул герцог, трясясь от смеха, — говорил я тебе, что она девушка умная!

— А я, монсеньер, — сказал Дюбуа, наполняя бокалы девиц и пригубливая шампанское, — говорил же я вам, что вино отличное!

— Ну как, Мышка, — спросил регент, — узнаешь вино?

— Ей-ей, монсеньер, — ответила танцовщица, — о вине я могу сказать то же, что и о кавалерах.

— Да, я понимаю, конечно, память у тебя, может быть, и короткая. Но ты, Мышка, не только самая славная, но и самая порядочная девушка, которую я знаю. О, ты не лицемерка, нет! — продолжал, вздыхая, герцог.

— Хорошо, монсеньер, — сказала Мышка, — раз вы это так воспринимаете…

— Что тогда?

— Тогда я буду задавать вам вопросы.

— Спрашивай, я отвечу.

— Вы разгадываете сны, монсеньер?

— Я прорицатель.

— Значит, мой сон вы можете истолковать?

— Лучше, чем кто-либо. Впрочем, если мне не удастся его истолковать, так вот тут сидит аббат, которому я плачу два миллиона годовых за некоторые особые услуги, в том числе он должен также знать все хорошие и дурные сны, которые видят подданные моего королевства.

— Так что же?

— А то, что если я не сумею, то истолкует аббат. Рассказывай свой сон.

— Вы знаете, монсеньер, что мы — Жюли и я — уснули, устав вас ожидать?

— Да, знаю, вы сладко почивали, когда мы вошли.

— Так вот, монсеньер, я спала и видела сон.

— В самом деле?

— Да, монсеньер, не знаю, видела ли сны Жюли, но мне кажется, что я видела.

— Послушай, Дюбуа, сдается мне, что это становится интересным…

— На том месте, где сидит господин аббат, сидел один офицер, но я им не занималась, кажется, он пришел сюда из-за Жюли.

— Слышите, мадемуазель Жюли? — сказал Дюбуа. — Против вас выдвинуто ужасное обвинение.

Жюли, которую называли Крыской, в отличие от ее подруги Мышки, чьи любовные приключения она обычно разделяла, не была находчива и, ничего не ответив, покраснела.

— А кто же был на моем месте? — спросил герцог.

— Ах, вот об этом-то я и хотела сказать, — продолжала Мышка, — на месте монсеньера сидел, конечно, в моем сне…

— Ну да, да, черт возьми, — сказал герцог, — мы же договорились!

— …сидел красивый молодой человек лет пятнадцати-шестнадцати, но до того странный, что, не говори он по-латыни, его можно было бы принять за девушку.

— Ах, бедная Мышка, — воскликнул герцог, — что ты говоришь?

— Наконец, после часа богословских разговоров, интереснейших изысканий о святом Иерониме и святом Августине, блистательного сообщения о Янсении во сне мне показалось, что я засыпаю.

— И таким образом, сейчас тебе снится, — подхватил герцог, — что ты еще спишь?

— Да, и все это мне кажется настолько сложным, что, желая получить этому какое-нибудь объяснение, не найдя его сама и считая бесполезным спрашивать Жюли, я обращаюсь к вам, монсеньер, — вы же прорицатель, как вы сами сказали, — чтобы это объяснение получить.

— Мышка, — ответил герцог, наполняя бокал своей соседки, — попробуй-ка хорошенько вино, мне кажется, что ты оклеветала свой вкус.

— И правда, монсеньер, — сказала Мышка, выпив бокал до дна, — вино мне напоминает то, которое я пила только…

— Только в Пале-Рояле?

— Ей-Богу, да!

— Ну, раз ты пробовала это вино только в Пале-Рояле, значит, оно есть только там, так ведь? Ты достаточно бываешь в свете, чтобы по достоинству оценить мои погреба.

— О, я их ценю высоко и искренне!

— Раз это вино есть только в Пале-Рояле, значит, сюда его прислал я.

— Вы, монсеньер?

— Ну я или Дюбуа, ты же знаешь, что у него есть ключи не только от моей казны, но и от моих погребов.

— Очень может быть, что ключи от погребов у него есть, — сказала мадемуазель Жюли, отважившись наконец промолвить словечко, — но что у него ключи от вашей казны — трудно заподозрить.

— Слышишь, Дюбуа! — воскликнул герцог.

— Монсеньер, — ответил аббат, — как ваше высочество уже могли заметить, это дитя говорит мало, но уж если ей случается говорить, то одними афоризмами: прямо не женщина, а Иоанн Златоуст!

— А если уж я прислал сюда это вино, то это могло быть только для одного из герцогов Орлеанских.

— А разве их два? — спросила Мышка.

— Горячо, Мышка, горячо!

— Как! — воскликнула со смехом танцовщица, откидываясь в кресле. — Как! Этот молодой человек, эта девица, этот богослов и янсенист…

— Ну-ну…

— …которого я видела во сне?

— Да.

— Вот здесь, на вашем месте?

— На этом самом.

— Монсеньер Луи Орлеанский?

— Собственной персоной.

— Ах, монсеньер, — продолжала Мышка, — до чего ваш сын не похож на вас, и как я рада, что проснулась!

— А я еще больше, — сказала Жюли.

— Ну, что я вам говорил, монсеньер! — воскликнул Дюбуа. — Жюли, девочка моя, ты просто чистое золото!

— Так ты меня все еще любишь, Мышка? — спросил герцог.

— Во всяком случае, я питаю к вам слабость, монсеньер.

— И это несмотря на сны?

— Да, монсеньер, а иногда именно из-за них.

— Ну, если все твои сны похожи на сегодняшний, мне это не очень льстит.

— О, прошу ваше высочество поверить, что кошмары мне снятся не каждую ночь!

После этого ответа, еще более укрепившего его королевское высочество во мнении, что Мышка — девица очень остроумная, прерванный ужин возобновился и продолжался до трех часов утра.

В означенное же время герцог увез Мышку в Пале-Рояль в карете своего сына, а Дюбуа проводил Жюли к ней домой в карете монсеньера.

Но прежде чем лечь в постель, регент, с трудом подавивший печаль, которую он пытался развеять весь прошедший вечер, написал письмо и позвонил лакею.

— Возьмите, — сказал он ему, — и проследите, чтобы оно было отправлено сегодня же утром с нарочным и вручено только в собственные руки.

Письмо было адресовано госпоже Урсуле, настоятельнице монастыря августинок в Клисоне.

IV. ЧТО ПРОИЗОШЛО ТРИ ДНЯ СПУСТЯ В СТА ЛЬЕ ОТ ПАЛЕ-РОЯЛЯ

— Проводите господина и посветите ему, — сказал он с царственным видом, — я же сам уйду через четверть часа. Шевалье, у вас есть карета?

— Да нет, ей-ей.

— Раз так, можете располагать моей, — сказал юный принц, — очень огорчен, что не смог вас просветить, но, как я вам уже сказал, ваши склонности не совпадают с моими; впрочем, я возвращаюсь в свою провинцию.

— Клянусь Господом, — сказал Дюбуа, — любопытно, не отослал ли он сотрапезника, чтобы остаться одному с обеими женщинами?

— Да, — ответил герцог, — это было бы любопытно, но это не так. Действительно, пока герцог и Дюбуа обменивались этими словами, шевалье удалился, а Луи Орлеанский, оставшись с двумя и в самом деле уснувшими женщинами, вынул из кармана камзола большой свиток и серебряный карандаш и прямо посреди еще дымящихся блюд и недопитых бутылок начал помечать что-то на полях с рвением истинного богослова.

— Если этот принц когда-либо доставит какие-нибудь хлопоты старшей ветви нашего дома, — сказал регент, — мне будет очень жаль. Пусть теперь попробуют сказать, что я воспитываю своих детей в надежде на престол!

— Монсеньер, — ответил Дюбуа, — клянусь, я от всего этого просто заболел.

— Ах, Дюбуа, моя младшая дочь — янсенистка, старшая — философ, а единственный мой сын — богослов. Я в бешенстве, Дюбуа, перестань я сдерживаться, я тут же бы отдал приказ сжечь тех зловредных людей, что их совратили!

— Поостерегитесь, монсеньер, если вы их сожжете, скажут, что вы продолжаете политику великого Людовика и его Ментенон.

— Ну, так пусть живут! Но ты понимаешь, Дюбуа, этот глупец уже сейчас пишет огромные тома, просто с ума сойти можно. Вот увидишь, когда я умру, он прикажет палачу сжечь мои гравюры к «Дафнису и Хлое».

— Умерщвление плоти! — прошептал в отчаянии регент. — Ну я тебя спрашиваю, Дюбуа, этому-то он у кого научился?

— Не у меня, монсеньер, — ответил Дюбуа, — уж за это я вам отвечаю, Юный принц встал и позвонил.

— Карета вернулась? — спросил он у лакея.

— Да, монсеньер.

— Хорошо, я уезжаю. Что до этих дам, вы видите, — они спят, когда они проснутся, вы поступите в их распоряжение.

Лакей поклонился, и молодой герцог двинулся к выходу с видом архиепископа, благословляющего паству.

— Чтоб тебя чума побрала за то, что ты меня заставил присутствовать при этом зрелище! — воскликнул в отчаянии герцог.

— Благословенны вы в отцах, монсеньер, — ответил Дюбуа, — и трижды благословенны: ваши дети подсознательно стремятся быть причисленными к лику святых, и люди еще клевещут на ваше святое семейство! Клянусь своей кардинальской шапкой, хотел бы я, чтобы здесь присутствовали узаконенные королевские дети!

— Ну что ж! — сказал регент. — Придется им показать, как отец искупает вину сына… Идем, Дюбуа.

— Не понимаю, монсеньер.

— Дюбуа, пусть дьявол меня возьмет, ты у них заразился.

— Я?

— Да, ты!.. Накрыт ужин — только ешь, откупорено вино — только пей, спят две женщины — только разбуди, а ты не понимаешь! Дюбуа, я голоден! Я хочу пить! Войдем и продолжим с того места, где этот глупец все оставил. Теперь понимаешь?

— Ей-Богу, это мысль! — сказал Дюбуа, потирая руки. — Вы, монсеньер, единственный человек, который всегда достоин своей репутации.

Женщины по-прежнему спали. Дюбуа и регент вышли из своего убежища и вошли в столовую. Принц сел на место сына, а Дюбуа — на место шевалье. Регент откупорил шампанское, и шум вылетевшей из бутылки пробки разбудил дам.

— А, вы наконец-то, решились выпить? — спросила Мышка.

— А ты — проснуться? — ответил герцог.

От звука его голоса молодая женщина вздрогнула, как от удара. Она потерла глаза, видимо не совсем уверенная в том, что проснулась, привстала и, узнав регента, упала в кресло, дважды позвав по имени Жюли.

Та же сидела как завороженная под насмешливым взглядом Дюбуа и не отрываясь глядела на его кривляющуюся физиономию.

— Ну же, Мышка, — сказал герцог, — я вижу, что ты славная девушка, ты отдала предпочтение мне, я передал тебе через Дюбуа приглашение на ужин, у тебя была тысяча дел в разных местах, но ты все же согласилась.

Подруга Мышки еще в большем ужасе, чем она сама, смотрела на Дюбуа, на принца и на свою приятельницу, краснела и едва не теряла сознание.

— Да что с вами, мадемуазель Жюли? — спросил Дюбуа. — Может быть, монсеньер ошибся и вы пришли к кому-то другому, а не к нам?

— Я этого не говорю, — ответила мадемуазель Жюли. Мышка рассмеялась.

— Если нас пригласил монсеньер, — сказала она, — ему самому это отлично известно, и вопросов нет, если не он, то он нескромен, и отвечать я не буду.

— Ну, говорил я тебе, аббат, — воскликнул герцог, трясясь от смеха, — говорил я тебе, что она девушка умная!

— А я, монсеньер, — сказал Дюбуа, наполняя бокалы девиц и пригубливая шампанское, — говорил же я вам, что вино отличное!

— Ну как, Мышка, — спросил регент, — узнаешь вино?

— Ей-ей, монсеньер, — ответила танцовщица, — о вине я могу сказать то же, что и о кавалерах.

— Да, я понимаю, конечно, память у тебя, может быть, и короткая. Но ты, Мышка, не только самая славная, но и самая порядочная девушка, которую я знаю. О, ты не лицемерка, нет! — продолжал, вздыхая, герцог.

— Хорошо, монсеньер, — сказала Мышка, — раз вы это так воспринимаете…

— Что тогда?

— Тогда я буду задавать вам вопросы.

— Спрашивай, я отвечу.

— Вы разгадываете сны, монсеньер?

— Я прорицатель.

— Значит, мой сон вы можете истолковать?

— Лучше, чем кто-либо. Впрочем, если мне не удастся его истолковать, так вот тут сидит аббат, которому я плачу два миллиона годовых за некоторые особые услуги, в том числе он должен также знать все хорошие и дурные сны, которые видят подданные моего королевства.

— Так что же?

— А то, что если я не сумею, то истолкует аббат. Рассказывай свой сон.

— Вы знаете, монсеньер, что мы — Жюли и я — уснули, устав вас ожидать?

— Да, знаю, вы сладко почивали, когда мы вошли.

— Так вот, монсеньер, я спала и видела сон.

— В самом деле?

— Да, монсеньер, не знаю, видела ли сны Жюли, но мне кажется, что я видела.

— Послушай, Дюбуа, сдается мне, что это становится интересным…

— На том месте, где сидит господин аббат, сидел один офицер, но я им не занималась, кажется, он пришел сюда из-за Жюли.

— Слышите, мадемуазель Жюли? — сказал Дюбуа. — Против вас выдвинуто ужасное обвинение.

Жюли, которую называли Крыской, в отличие от ее подруги Мышки, чьи любовные приключения она обычно разделяла, не была находчива и, ничего не ответив, покраснела.

— А кто же был на моем месте? — спросил герцог.

— Ах, вот об этом-то я и хотела сказать, — продолжала Мышка, — на месте монсеньера сидел, конечно, в моем сне…

— Ну да, да, черт возьми, — сказал герцог, — мы же договорились!

— …сидел красивый молодой человек лет пятнадцати-шестнадцати, но до того странный, что, не говори он по-латыни, его можно было бы принять за девушку.

— Ах, бедная Мышка, — воскликнул герцог, — что ты говоришь?

— Наконец, после часа богословских разговоров, интереснейших изысканий о святом Иерониме и святом Августине, блистательного сообщения о Янсении во сне мне показалось, что я засыпаю.

— И таким образом, сейчас тебе снится, — подхватил герцог, — что ты еще спишь?

— Да, и все это мне кажется настолько сложным, что, желая получить этому какое-нибудь объяснение, не найдя его сама и считая бесполезным спрашивать Жюли, я обращаюсь к вам, монсеньер, — вы же прорицатель, как вы сами сказали, — чтобы это объяснение получить.

— Мышка, — ответил герцог, наполняя бокал своей соседки, — попробуй-ка хорошенько вино, мне кажется, что ты оклеветала свой вкус.

— И правда, монсеньер, — сказала Мышка, выпив бокал до дна, — вино мне напоминает то, которое я пила только…

— Только в Пале-Рояле?

— Ей-Богу, да!

— Ну, раз ты пробовала это вино только в Пале-Рояле, значит, оно есть только там, так ведь? Ты достаточно бываешь в свете, чтобы по достоинству оценить мои погреба.

— О, я их ценю высоко и искренне!

— Раз это вино есть только в Пале-Рояле, значит, сюда его прислал я.

— Вы, монсеньер?

— Ну я или Дюбуа, ты же знаешь, что у него есть ключи не только от моей казны, но и от моих погребов.

— Очень может быть, что ключи от погребов у него есть, — сказала мадемуазель Жюли, отважившись наконец промолвить словечко, — но что у него ключи от вашей казны — трудно заподозрить.

— Слышишь, Дюбуа! — воскликнул герцог.

— Монсеньер, — ответил аббат, — как ваше высочество уже могли заметить, это дитя говорит мало, но уж если ей случается говорить, то одними афоризмами: прямо не женщина, а Иоанн Златоуст!

— А если уж я прислал сюда это вино, то это могло быть только для одного из герцогов Орлеанских.

— А разве их два? — спросила Мышка.

— Горячо, Мышка, горячо!

— Как! — воскликнула со смехом танцовщица, откидываясь в кресле. — Как! Этот молодой человек, эта девица, этот богослов и янсенист…

— Ну-ну…

— …которого я видела во сне?

— Да.

— Вот здесь, на вашем месте?

— На этом самом.

— Монсеньер Луи Орлеанский?

— Собственной персоной.

— Ах, монсеньер, — продолжала Мышка, — до чего ваш сын не похож на вас, и как я рада, что проснулась!

— А я еще больше, — сказала Жюли.

— Ну, что я вам говорил, монсеньер! — воскликнул Дюбуа. — Жюли, девочка моя, ты просто чистое золото!

— Так ты меня все еще любишь, Мышка? — спросил герцог.

— Во всяком случае, я питаю к вам слабость, монсеньер.

— И это несмотря на сны?

— Да, монсеньер, а иногда именно из-за них.

— Ну, если все твои сны похожи на сегодняшний, мне это не очень льстит.

— О, прошу ваше высочество поверить, что кошмары мне снятся не каждую ночь!

После этого ответа, еще более укрепившего его королевское высочество во мнении, что Мышка — девица очень остроумная, прерванный ужин возобновился и продолжался до трех часов утра.

В означенное же время герцог увез Мышку в Пале-Рояль в карете своего сына, а Дюбуа проводил Жюли к ней домой в карете монсеньера.

Но прежде чем лечь в постель, регент, с трудом подавивший печаль, которую он пытался развеять весь прошедший вечер, написал письмо и позвонил лакею.

— Возьмите, — сказал он ему, — и проследите, чтобы оно было отправлено сегодня же утром с нарочным и вручено только в собственные руки.

Письмо было адресовано госпоже Урсуле, настоятельнице монастыря августинок в Клисоне.

IV. ЧТО ПРОИЗОШЛО ТРИ ДНЯ СПУСТЯ В СТА ЛЬЕ ОТ ПАЛЕ-РОЯЛЯ

На третью ночь, считая от той, когда регент ездил из Парижа в Шель, из Шеля в Мёдон, а из Мёдона в Сент-Антуанское предместье и когда везде его ждало одно разочарование за другим, в окрестностях Нанта происходили события, все подробности которых чрезвычайно важны для понимания нашей истории, поэтому мы воспользуемся правом романиста и перенесемся вместе с читателем на место, где эти события разворачивались.

На клисонской дороге, в двух-трех льё от Нанта, неподалеку от монастыря, прославленного тем, что в нем некогда жил Абеляр, стояло темное длинное здание, окруженное приземистыми и мрачными деревьями, которые растут повсюду в Бретани. И вдоль дороги, и вокруг каменных стен, и за стенами — везде темнели живые изгороди, густые, с непроницаемыми переплётшимися ветвями; расступались они лишь в одном месте, где была сделана увенчанная крестом высокая деревянная решетка, служившая дверью. Видно было, что дом хорошо охраняется, да и единственная решетка открывала доступ только в сад, в глубине которого виднелась еще одна стена, а в ней, в свою очередь, небольшая дверь, узкая, тяжелая и всегда запертая. Издали это строгое и печальное строение можно было принять за тюрьму — обитель страданий; при ближайшем же рассмотрении оно оказывалось монастырем, населенным молодыми августинками, устав которых был отнюдь не строг в сравнении с нравами провинции, но в сравнении с нравами Версаля и Парижа очень суров. Таким образом, дом, крыша которого едва виднелась над деревьями, с трех сторон был совершенно недоступен, а четвертый фасад, повернутый в сторону, противоположную дороге, уходил своими стенами к большому водоему; в десяти футах над подернутым рябью зеркалом воды располагались окна трапезной. Озерцо, как и весь монастырь, тщательно охранялось. Его окружали высокие деревянные изгороди, на дальнем конце ограда была скрыта огромным тростником, который возвышался над плававшими по воде большими листьями кувшинок и желтыми цветами, напоминавшими маленькие лилии. По вечерам на тростник опускались стайки птиц, чаще всего скворцов, и щебетали до самого заката; но падали первые ночные тени, наступала тишина, постепенно проникая внутрь монастыря; легкий пар как дым вставал над озером и постепенно белым призраком поднимался вверх во тьме, которую тревожили только кваканье лягушек, пронзительный крик совы или ухание филина. В одном месте на озерцо выходила железная решетка, сквозь прутья которой в него вливались струи маленькой речки; с противоположной стороны речка вытекала из озера через такую же решетку, но более прочную и не отпирающуюся. Проскользнуть под решеткой ни с озера, ни на озеро по реке нельзя было, потому что прутья ее были забиты глубоко в донный грунт. Летом к решетке, ржавой от сырости и увитой водосборами и вьюнками, была привязана рыбацкая лодчонка, словно дремавшая среди ирисов и шпажника. Лодка принадлежала садовнику, и он время от времени ловил с нее рыбу удочкой или сетью, и это зрелище хоть как-то развеивало скуку бедных затворниц. Но иногда в самые темные летние ночи решетка таинственно открывалась, молчаливый человек, с ног до головы закутанный в плащ, садился в лодчонку, которая, казалось, сама от нее отчаливала и, словно под невидимым дуновением, бесшумно и ровно скользя по воде, останавливалась у самой стены монастыря, как раз под одним из зарешеченных окон трапезной. Человек негромко подавал сигнал, подражая то кваканью лягушки, то крику совы, то уханью филина, и молодая девушка появлялась у окна. Решетка на нем давала ей возможность просунуть сквозь прутья свою прелестную белокурую головку, но высота не позволяла молодому человеку, несмотря на неоднократные попытки, дотянуться до ее руки. Приходилось, следовательно, довольствоваться робкой и нежной беседой, слова которой к тому же наполовину заглушались журчанием воды и шорохом ветра в камышах. После часа, проведенного за беседой, начиналось прощание, и длилось оно еще час. Наконец, договорившись о встрече в другую ночь и о новом условном крике, молодой человек удалялся тем же путем, каким приплыл, решетка закрывалась так же бесшумно, как открывалась, юноша посылал прощальный воздушный поцелуй, и девушка, вздыхая, отвечала ему.

Но в тот момент, когда мы начали повествование, было отнюдь не лето, а, как мы уже сообщили читателю, начало февраля суровой зимы 1719-го года. Приземистые деревья заиндевели, в тростнике не слышно было веселого гомона птиц, или улетевших в края, где климат помягче, или нашедших себе приют потеплее. Шпажник и водяные лилии почернели и лежали, припорошенные снегом, на зеленоватом льду. Большой темный дом, от сверкающей инеем крыши до заснеженного крыльца, был будто укутан белым саваном и приобрел совсем скорбный вид. Пруд замерз, и на лодке до дома было не добраться.

И хотя ночь была темна, стоял мороз и в небе не было ни звезды, из главных ворот города Нанта выехал всадник, одинокий, без сопровождения слуги, и направил коня не по большой клисонской дороге, а по той, что шла наискосок и шагах в ста за городским рвом выходила на главную. Очутившись здесь, он отпустил поводья, и его породистый конь не поскакал очертя голову, как сделала бы хуже выезженная лошадь, а пошел ровной рысью, дававшей ему возможность со всей осторожностью выбирать, куда опустить копыта на этом пути, с виду гладком, как биллиардный стол, а на самом деле усеянном булыжниками и рытвинами, предательски запорошенными снегом. С четверть часа все шло хорошо, встречный ветер не мешал всаднику, лишь развевая складки его плаща, и черные скелеты деревьев убегали назад по обе стороны дороги, слабо освещенной отблеском снега. Это был единственный свет, и он позволял ездоку не сбиться с пути. Но вскоре, несмотря на природное чутье, лошадь споткнулась о булыжник и чуть не упала. Это длилось одно мгновение — как только лошадь почувствовала поводья, она выправилась, но всадник, хоть и был очень занят своими мыслями, заметил, что она прихрамывает. Поначалу молодой человек спокойно продолжал путь, но вскоре он обнаружил, что лошадь все сильнее припадает на ногу; тогда, полагая, что в копыте у нее застрял осколок булыжника и мешает ей, он спешился и внимательно осмотрел ее ногу. Ему показалось, что потеряна подкова и нога кровоточит. И в самом деле — красноватый след на снегу не оставлял места сомнению: лошадь поранилась. Эта неприятность, по-видимому, очень огорчила молодого человека, и он принялся размышлять, что можно предпринять в таком случае, но, хотя дорога была покрыта снегом, ему послышалось, как по ней скачут всадники. Минуту он прислушивался, желая понять, не ошибся ли, потом, убедившись, что группа всадников следует той же дорогой, и, если это погоня, его обязательно настигнут, он мгновенно принял решение. Он вскочил на лошадь, отъехал шагов на десять от дороги, спрятался за поваленными деревьями, обнажил шпагу, вытащил из седельной кобуры пистолет и стал ждать.

Всадники, действительно, приближались во весь опор, и уже можно было различить их темные плащи и белую лошадь под одним из них. Их было четверо, и ехали они молча. Незнакомец задержал дыхание, притаился, и конь его тоже застыл, как бы понимая, что господину грозит опасность, и стоял неподвижно, не издавая ни звука. Ничего не услышав, кавалькада проследовала мимо деревьев, за которыми скрывались лошадь и седок, и молодой человек счел, что, кто бы ни были эти нежданные преследователи, он от них уже отделался, но тут всадники остановились, тот из них, кто, казалось, был предводителем, извлек из складок плаща потайной фонарь, зажег его и осветил дорогу. И поскольку на дороге больше не было следа, которого они до сих пор держались, было решено, что заехали они слишком далеко. Неизвестные вернулись, нашли место, где всадник и лошадь сошли с дороги, человек с фонарем спешился, сделал несколько шагов вперед, направил свет на купу деревьев, и тут все разглядели неподвижно стоявшего всадника. Мгновенно раздались звуки взводимых пистолетных курков.

— О-ля, господа, — сказал тогда всадник на раненой лошади, первым нарушив молчание, — кто вы и что вам угодно?

— Это он, — произнесло сразу несколько голосов, — мы не ошиблись.

Тогда человек с фонарем приблизился к незнакомцу еще на несколько шагов.

— Еще шаг, и я убью вас, сударь, — сказал молодой человек, — назовитесь тотчас же, я хочу знать, с кем имею дело.

— Не надо никого убивать, господин де Шанле, — спокойно ответил человек с фонарем, — и уберите-ка лучше пистолеты.

— О, так это вы, маркиз де Понкалек? — ответил! тот, кого назвали господином де Шанле.

— Да, сударь, это я.

— Так будьте добры сказать, зачем вы явились сюда?

— Для того, чтобы попросить вас объяснить кое-что в вашем поведении, а потому подойдите ближе и будьте любезны отвечать.

— Ваше приглашение звучит несколько странно: вы не могли бы, если желаете, чтоб я ответил, сделать его в других выражениях и другой форме?

— Гастон, подойдите, мой дорогой, — произнес другой голос, — нам, действительно, надо с вами поговорить.

— В добрый час, — ответил Шанле, — узнаю вашу манеру, Монлуи, но признаюсь, что к манерам господина де Понкалека я все еще никак не привыкну.

— У меня манеры прямого и сурового бретонца, которому нечего скрывать от друзей, сударь, — отвечал маркиз, — и я не возражаю против того, чтоб мне задавали столь же прямые вопросы, как я задаю другим.

— Присоединяюсь к Монлуи, — послышался еще один голос, — и хочу попросить Гастона объясниться полюбовно. Мне кажется, мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы не ссориться между собой.

— Спасибо, Куэдик, — сказал Шанле, — я сам так думаю, и, следовательно, вот он я.

И в самом деле, услышав более миролюбивую речь, молодой человек спрятал пистолет, вложил шпагу в ножны и подъехал к группе всадников, неподвижно стоявшей посреди дороги и ожидавшей исхода переговоров.

— Господин де Талуэ, — сказал маркиз де Понкалек тоном человека, получившего или присвоившего право приказывать, — охраняйте нас и, если услышите, что кто-нибудь приближается, предупредите.

Господин де Талуэ немедленно повиновался и, как ему было предложено, всматриваясь и вслушиваясь во тьму, стал описывать на лошади большой круг около всадников.

— А теперь, раз мы нашли того, кого искали, — сказал маркиз де Понкалек, садясь в седло, — погасим фонарь…

— Господа, — произнес шевалье де Шанле, — позвольте мне сказать вам, что все происходящее сейчас кажется мне странным. Вы, как видно, преследовали меня, а говорите, что искали. Вы нашли меня и можете погасить фонарь. Что все это значит? Если это шутка, то, думаю, вы плохо выбрали время и место.

— Нет, сударь, — ответил маркиз де Понкалек отрывисто и жестко, — это не шутка, а допрос.

— Допрос? — переспросил шевалье де Шанле, нахмурившись.

— Скорее объяснение, — сказал Монлуи.

— Допрос или объяснение, неважно, — продолжал Понкалек, — обстоятельства слишком серьезны, чтобы спорить о словах и придираться к мелочам. Допрос это или объяснение, я повторяю: извольте отвечать на вопросы, господин де Шанле.

— Вы слишком уж резко взялись приказывать, маркиз, — сказал шевалье де Шанле.

— Если я приказываю, значит, имею на это право, я ваш предводитель или не я?

— Да, это так, вы. Но это еще не повод забыть вежливость, которую следует соблюдать дворянам в отношениях друг с другом.

— Господин де Шанле, господин де Шанле! Все ваши претензии очень походят на уловки. Вы поклялись повиноваться, — повинуйтесь!

— Да, я поклялся повиноваться, но не как лакей, — ответил шевалье.

— Вы поклялись повиноваться как раб, повинуйтесь же, или вы испытаете на себе результаты своего неповиновения.

— Господин маркиз!

— Послушай, дорогой Гастон, — сказал Монлуи, — прошу тебя, говори, и чем скорее, тем лучше. Одно слово — и ты развеешь все наши подозрения.

— Подозрения! — воскликнул Гастон, побледнев и дрожа от гнева. — Так вы меня подозреваете?

— Безусловно, мы вас подозреваем, — с суровой прямотой ответил Понкалек. — А как вы полагаете, не подозревай мы вас, поскакали бы мы за вами в такую погоду ради развлечения?

— О, ну тогда другое дело, маркиз, — холодно ответил Гастон, — если вы подозреваете меня, выскажите ваши подозрения, я слушаю.

— Шевалье, вспомните факты: мы четверо составили заговор и не просили вашей помощи, но вы явились и предложили ее, объяснив, что помимо общего блага, которому вы хотите послужить, у вас есть личные мотивы для мести. Так это было или не так?

— Так, это совершенная правда.

— И мы вас приняли как друга, как брата, рассказали о всех своих надеждах, доверили все планы, более тот, вам выпал жребий нанести самый главный и самый нужный удар, и тут каждый из нас предложил вам занять ваше место, но вы отказались. Это так?

— Так, и вы не произнесли ни единого слова неправды, маркиз.

— Сегодня утром мы тянули жребий, и сегодня вечером вы должны были быть на дороге в Париж, а вместо этого где мы вас нашли? На дороге в Югасон, где живут смертельные враги независимой Бретани, где живет маршал Монтескью, наш заклятый враг.

— О, сударь! — презрительно проронил Гастон.

— Отвечайте прямо, а не улыбайтесь презрительно, отвечайте, господин де Шанле, приказываю, отвечайте!

— Ради всего святого, Гастон, — подхватили в один голос Куэдик и Монлуи, — ради всего святого, отвечайте!

— Так что же вы хотите знать?

— О ваших частых отлучках в последние два месяца, о тайне, которой вы окружаете вашу жизнь, отказываясь раз или два в неделю участвовать в наших ночных собраниях. Да, Гастон, сказать по чести, все эти отлучки и тайны беспокоят нас. Одно слово, Гастон, и вы нас успокоите.

— Вы сами видите, сударь, что вы виновны, иначе вы бы не прятались, а спокойно продолжали путь.

— Я остановился, потому что моя лошадь поранилась, вы сами видите кровь на снегу!

— Но почему вы спрятались?

— Потому что прежде всего хотел знать, что за люди меня преследуют… Разве у меня меньше причин бояться, что меня арестуют, чем у вас?

— И наконец, куда вы направлялись?

— Если бы вы и дальше ехали по моему следу, как до сих пор, вы бы увидели, что я еду не в Клисон.

— Но и не в Париж?

— Господа, прошу вас доверять мне и не пытаться раскрыть мою тайну. Это тайна молодого человека, и здесь речь идет не только о моей чести, но и о чести другой особы, вы, может быть, не знаете, что я очень, даже излишне, щепетилен на сей счет.

На клисонской дороге, в двух-трех льё от Нанта, неподалеку от монастыря, прославленного тем, что в нем некогда жил Абеляр, стояло темное длинное здание, окруженное приземистыми и мрачными деревьями, которые растут повсюду в Бретани. И вдоль дороги, и вокруг каменных стен, и за стенами — везде темнели живые изгороди, густые, с непроницаемыми переплётшимися ветвями; расступались они лишь в одном месте, где была сделана увенчанная крестом высокая деревянная решетка, служившая дверью. Видно было, что дом хорошо охраняется, да и единственная решетка открывала доступ только в сад, в глубине которого виднелась еще одна стена, а в ней, в свою очередь, небольшая дверь, узкая, тяжелая и всегда запертая. Издали это строгое и печальное строение можно было принять за тюрьму — обитель страданий; при ближайшем же рассмотрении оно оказывалось монастырем, населенным молодыми августинками, устав которых был отнюдь не строг в сравнении с нравами провинции, но в сравнении с нравами Версаля и Парижа очень суров. Таким образом, дом, крыша которого едва виднелась над деревьями, с трех сторон был совершенно недоступен, а четвертый фасад, повернутый в сторону, противоположную дороге, уходил своими стенами к большому водоему; в десяти футах над подернутым рябью зеркалом воды располагались окна трапезной. Озерцо, как и весь монастырь, тщательно охранялось. Его окружали высокие деревянные изгороди, на дальнем конце ограда была скрыта огромным тростником, который возвышался над плававшими по воде большими листьями кувшинок и желтыми цветами, напоминавшими маленькие лилии. По вечерам на тростник опускались стайки птиц, чаще всего скворцов, и щебетали до самого заката; но падали первые ночные тени, наступала тишина, постепенно проникая внутрь монастыря; легкий пар как дым вставал над озером и постепенно белым призраком поднимался вверх во тьме, которую тревожили только кваканье лягушек, пронзительный крик совы или ухание филина. В одном месте на озерцо выходила железная решетка, сквозь прутья которой в него вливались струи маленькой речки; с противоположной стороны речка вытекала из озера через такую же решетку, но более прочную и не отпирающуюся. Проскользнуть под решеткой ни с озера, ни на озеро по реке нельзя было, потому что прутья ее были забиты глубоко в донный грунт. Летом к решетке, ржавой от сырости и увитой водосборами и вьюнками, была привязана рыбацкая лодчонка, словно дремавшая среди ирисов и шпажника. Лодка принадлежала садовнику, и он время от времени ловил с нее рыбу удочкой или сетью, и это зрелище хоть как-то развеивало скуку бедных затворниц. Но иногда в самые темные летние ночи решетка таинственно открывалась, молчаливый человек, с ног до головы закутанный в плащ, садился в лодчонку, которая, казалось, сама от нее отчаливала и, словно под невидимым дуновением, бесшумно и ровно скользя по воде, останавливалась у самой стены монастыря, как раз под одним из зарешеченных окон трапезной. Человек негромко подавал сигнал, подражая то кваканью лягушки, то крику совы, то уханью филина, и молодая девушка появлялась у окна. Решетка на нем давала ей возможность просунуть сквозь прутья свою прелестную белокурую головку, но высота не позволяла молодому человеку, несмотря на неоднократные попытки, дотянуться до ее руки. Приходилось, следовательно, довольствоваться робкой и нежной беседой, слова которой к тому же наполовину заглушались журчанием воды и шорохом ветра в камышах. После часа, проведенного за беседой, начиналось прощание, и длилось оно еще час. Наконец, договорившись о встрече в другую ночь и о новом условном крике, молодой человек удалялся тем же путем, каким приплыл, решетка закрывалась так же бесшумно, как открывалась, юноша посылал прощальный воздушный поцелуй, и девушка, вздыхая, отвечала ему.

Но в тот момент, когда мы начали повествование, было отнюдь не лето, а, как мы уже сообщили читателю, начало февраля суровой зимы 1719-го года. Приземистые деревья заиндевели, в тростнике не слышно было веселого гомона птиц, или улетевших в края, где климат помягче, или нашедших себе приют потеплее. Шпажник и водяные лилии почернели и лежали, припорошенные снегом, на зеленоватом льду. Большой темный дом, от сверкающей инеем крыши до заснеженного крыльца, был будто укутан белым саваном и приобрел совсем скорбный вид. Пруд замерз, и на лодке до дома было не добраться.

И хотя ночь была темна, стоял мороз и в небе не было ни звезды, из главных ворот города Нанта выехал всадник, одинокий, без сопровождения слуги, и направил коня не по большой клисонской дороге, а по той, что шла наискосок и шагах в ста за городским рвом выходила на главную. Очутившись здесь, он отпустил поводья, и его породистый конь не поскакал очертя голову, как сделала бы хуже выезженная лошадь, а пошел ровной рысью, дававшей ему возможность со всей осторожностью выбирать, куда опустить копыта на этом пути, с виду гладком, как биллиардный стол, а на самом деле усеянном булыжниками и рытвинами, предательски запорошенными снегом. С четверть часа все шло хорошо, встречный ветер не мешал всаднику, лишь развевая складки его плаща, и черные скелеты деревьев убегали назад по обе стороны дороги, слабо освещенной отблеском снега. Это был единственный свет, и он позволял ездоку не сбиться с пути. Но вскоре, несмотря на природное чутье, лошадь споткнулась о булыжник и чуть не упала. Это длилось одно мгновение — как только лошадь почувствовала поводья, она выправилась, но всадник, хоть и был очень занят своими мыслями, заметил, что она прихрамывает. Поначалу молодой человек спокойно продолжал путь, но вскоре он обнаружил, что лошадь все сильнее припадает на ногу; тогда, полагая, что в копыте у нее застрял осколок булыжника и мешает ей, он спешился и внимательно осмотрел ее ногу. Ему показалось, что потеряна подкова и нога кровоточит. И в самом деле — красноватый след на снегу не оставлял места сомнению: лошадь поранилась. Эта неприятность, по-видимому, очень огорчила молодого человека, и он принялся размышлять, что можно предпринять в таком случае, но, хотя дорога была покрыта снегом, ему послышалось, как по ней скачут всадники. Минуту он прислушивался, желая понять, не ошибся ли, потом, убедившись, что группа всадников следует той же дорогой, и, если это погоня, его обязательно настигнут, он мгновенно принял решение. Он вскочил на лошадь, отъехал шагов на десять от дороги, спрятался за поваленными деревьями, обнажил шпагу, вытащил из седельной кобуры пистолет и стал ждать.

Всадники, действительно, приближались во весь опор, и уже можно было различить их темные плащи и белую лошадь под одним из них. Их было четверо, и ехали они молча. Незнакомец задержал дыхание, притаился, и конь его тоже застыл, как бы понимая, что господину грозит опасность, и стоял неподвижно, не издавая ни звука. Ничего не услышав, кавалькада проследовала мимо деревьев, за которыми скрывались лошадь и седок, и молодой человек счел, что, кто бы ни были эти нежданные преследователи, он от них уже отделался, но тут всадники остановились, тот из них, кто, казалось, был предводителем, извлек из складок плаща потайной фонарь, зажег его и осветил дорогу. И поскольку на дороге больше не было следа, которого они до сих пор держались, было решено, что заехали они слишком далеко. Неизвестные вернулись, нашли место, где всадник и лошадь сошли с дороги, человек с фонарем спешился, сделал несколько шагов вперед, направил свет на купу деревьев, и тут все разглядели неподвижно стоявшего всадника. Мгновенно раздались звуки взводимых пистолетных курков.

— О-ля, господа, — сказал тогда всадник на раненой лошади, первым нарушив молчание, — кто вы и что вам угодно?

— Это он, — произнесло сразу несколько голосов, — мы не ошиблись.

Тогда человек с фонарем приблизился к незнакомцу еще на несколько шагов.

— Еще шаг, и я убью вас, сударь, — сказал молодой человек, — назовитесь тотчас же, я хочу знать, с кем имею дело.

— Не надо никого убивать, господин де Шанле, — спокойно ответил человек с фонарем, — и уберите-ка лучше пистолеты.

— О, так это вы, маркиз де Понкалек? — ответил! тот, кого назвали господином де Шанле.

— Да, сударь, это я.

— Так будьте добры сказать, зачем вы явились сюда?

— Для того, чтобы попросить вас объяснить кое-что в вашем поведении, а потому подойдите ближе и будьте любезны отвечать.

— Ваше приглашение звучит несколько странно: вы не могли бы, если желаете, чтоб я ответил, сделать его в других выражениях и другой форме?

— Гастон, подойдите, мой дорогой, — произнес другой голос, — нам, действительно, надо с вами поговорить.

— В добрый час, — ответил Шанле, — узнаю вашу манеру, Монлуи, но признаюсь, что к манерам господина де Понкалека я все еще никак не привыкну.

— У меня манеры прямого и сурового бретонца, которому нечего скрывать от друзей, сударь, — отвечал маркиз, — и я не возражаю против того, чтоб мне задавали столь же прямые вопросы, как я задаю другим.

— Присоединяюсь к Монлуи, — послышался еще один голос, — и хочу попросить Гастона объясниться полюбовно. Мне кажется, мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы не ссориться между собой.

— Спасибо, Куэдик, — сказал Шанле, — я сам так думаю, и, следовательно, вот он я.

И в самом деле, услышав более миролюбивую речь, молодой человек спрятал пистолет, вложил шпагу в ножны и подъехал к группе всадников, неподвижно стоявшей посреди дороги и ожидавшей исхода переговоров.

— Господин де Талуэ, — сказал маркиз де Понкалек тоном человека, получившего или присвоившего право приказывать, — охраняйте нас и, если услышите, что кто-нибудь приближается, предупредите.

Господин де Талуэ немедленно повиновался и, как ему было предложено, всматриваясь и вслушиваясь во тьму, стал описывать на лошади большой круг около всадников.

— А теперь, раз мы нашли того, кого искали, — сказал маркиз де Понкалек, садясь в седло, — погасим фонарь…

— Господа, — произнес шевалье де Шанле, — позвольте мне сказать вам, что все происходящее сейчас кажется мне странным. Вы, как видно, преследовали меня, а говорите, что искали. Вы нашли меня и можете погасить фонарь. Что все это значит? Если это шутка, то, думаю, вы плохо выбрали время и место.

— Нет, сударь, — ответил маркиз де Понкалек отрывисто и жестко, — это не шутка, а допрос.

— Допрос? — переспросил шевалье де Шанле, нахмурившись.

— Скорее объяснение, — сказал Монлуи.

— Допрос или объяснение, неважно, — продолжал Понкалек, — обстоятельства слишком серьезны, чтобы спорить о словах и придираться к мелочам. Допрос это или объяснение, я повторяю: извольте отвечать на вопросы, господин де Шанле.

— Вы слишком уж резко взялись приказывать, маркиз, — сказал шевалье де Шанле.

— Если я приказываю, значит, имею на это право, я ваш предводитель или не я?

— Да, это так, вы. Но это еще не повод забыть вежливость, которую следует соблюдать дворянам в отношениях друг с другом.

— Господин де Шанле, господин де Шанле! Все ваши претензии очень походят на уловки. Вы поклялись повиноваться, — повинуйтесь!

— Да, я поклялся повиноваться, но не как лакей, — ответил шевалье.

— Вы поклялись повиноваться как раб, повинуйтесь же, или вы испытаете на себе результаты своего неповиновения.

— Господин маркиз!

— Послушай, дорогой Гастон, — сказал Монлуи, — прошу тебя, говори, и чем скорее, тем лучше. Одно слово — и ты развеешь все наши подозрения.

— Подозрения! — воскликнул Гастон, побледнев и дрожа от гнева. — Так вы меня подозреваете?

— Безусловно, мы вас подозреваем, — с суровой прямотой ответил Понкалек. — А как вы полагаете, не подозревай мы вас, поскакали бы мы за вами в такую погоду ради развлечения?

— О, ну тогда другое дело, маркиз, — холодно ответил Гастон, — если вы подозреваете меня, выскажите ваши подозрения, я слушаю.

— Шевалье, вспомните факты: мы четверо составили заговор и не просили вашей помощи, но вы явились и предложили ее, объяснив, что помимо общего блага, которому вы хотите послужить, у вас есть личные мотивы для мести. Так это было или не так?

— Так, это совершенная правда.

— И мы вас приняли как друга, как брата, рассказали о всех своих надеждах, доверили все планы, более тот, вам выпал жребий нанести самый главный и самый нужный удар, и тут каждый из нас предложил вам занять ваше место, но вы отказались. Это так?

— Так, и вы не произнесли ни единого слова неправды, маркиз.

— Сегодня утром мы тянули жребий, и сегодня вечером вы должны были быть на дороге в Париж, а вместо этого где мы вас нашли? На дороге в Югасон, где живут смертельные враги независимой Бретани, где живет маршал Монтескью, наш заклятый враг.

— О, сударь! — презрительно проронил Гастон.

— Отвечайте прямо, а не улыбайтесь презрительно, отвечайте, господин де Шанле, приказываю, отвечайте!

— Ради всего святого, Гастон, — подхватили в один голос Куэдик и Монлуи, — ради всего святого, отвечайте!

— Так что же вы хотите знать?

— О ваших частых отлучках в последние два месяца, о тайне, которой вы окружаете вашу жизнь, отказываясь раз или два в неделю участвовать в наших ночных собраниях. Да, Гастон, сказать по чести, все эти отлучки и тайны беспокоят нас. Одно слово, Гастон, и вы нас успокоите.

— Вы сами видите, сударь, что вы виновны, иначе вы бы не прятались, а спокойно продолжали путь.

— Я остановился, потому что моя лошадь поранилась, вы сами видите кровь на снегу!

— Но почему вы спрятались?

— Потому что прежде всего хотел знать, что за люди меня преследуют… Разве у меня меньше причин бояться, что меня арестуют, чем у вас?

— И наконец, куда вы направлялись?

— Если бы вы и дальше ехали по моему следу, как до сих пор, вы бы увидели, что я еду не в Клисон.

— Но и не в Париж?

— Господа, прошу вас доверять мне и не пытаться раскрыть мою тайну. Это тайна молодого человека, и здесь речь идет не только о моей чести, но и о чести другой особы, вы, может быть, не знаете, что я очень, даже излишне, щепетилен на сей счет.