Страница:

Начались ужасные приготовления, именуемые «туалетом осужденного». Приговоренные должны были следовать на эшафот в черных накидках, чтобы народ, восстания которого власти все еще боялись, не мог их отличить от сопровождающих их священников.

Потом стали обсуждать вопрос, нужно ли им связывать руки — самый важный вопрос! Понкалек ответил со спокойной улыбкой:

— Э, черт возьми! Оставьте нам руки свободными, мы не будем сопротивляться.

— Это от нас не зависит, — ответил палач, занимавшийся Понкалеком, — если нет специального приказа, то порядок для всех приговоренных одинаков.

— А кто отдает этот приказ? — спросил, смеясь, Понкалек. — Неужели король?

— Нет, господин маркиз, — ответил палач, — пораженный таким беспримерным хладнокровием, — не король, а наш главный.

— В где он?

— А вот он стоит и разговаривает с тюремщиком Кристофом.

— Тогда попросите его подойти сюда, — сказал Понкалек.

— Эй, метр Ламер, — закричал палач, — подойдите сюда, один из этих господ хочет с вами поговорить.

Это имя произвело на четверых осужденных впечатление более сильное, чем удар грома.

— Что вы говорите?! — воскликнул Понкалек, затрепетав от ужаса. — Как вы сказали? Как его зовут?

— Ламер, сударь, это главный палач.

Бледный, в ледяном поту, Понкалек рухнул на стул, бросив на своих товарищей взгляд, значение которого трудно передать словами; никто, кроме них четверых, не мог понять, почему такое удивительное спокойствие внезапно сменилось полным отчаянием.

— Ну что же? — сказал Монлуи Понкалеку, и в его голосе прозвучал мягкий упрек.

— Да, господа, вы были правы, — ответил Понкалек, — но и я был прав, веря в это предсказание, и оно сбудется, как и другие. Но на этот раз я сдаюсь и признаю, что мы погибли.

И четверо друзей обнялись, губы их шептали молитву.

— Так что вы прикажете? — спросил помощник главного палача.

— Не нужно связывать руки этим господам, если они дадут слово. Они дворяне и солдаты.

XXXVIII. НАНТСКАЯ ТРАГЕДИЯ

XXXIX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОММЕНТАРИИ

Потом стали обсуждать вопрос, нужно ли им связывать руки — самый важный вопрос! Понкалек ответил со спокойной улыбкой:

— Э, черт возьми! Оставьте нам руки свободными, мы не будем сопротивляться.

— Это от нас не зависит, — ответил палач, занимавшийся Понкалеком, — если нет специального приказа, то порядок для всех приговоренных одинаков.

— А кто отдает этот приказ? — спросил, смеясь, Понкалек. — Неужели король?

— Нет, господин маркиз, — ответил палач, — пораженный таким беспримерным хладнокровием, — не король, а наш главный.

— В где он?

— А вот он стоит и разговаривает с тюремщиком Кристофом.

— Тогда попросите его подойти сюда, — сказал Понкалек.

— Эй, метр Ламер, — закричал палач, — подойдите сюда, один из этих господ хочет с вами поговорить.

Это имя произвело на четверых осужденных впечатление более сильное, чем удар грома.

— Что вы говорите?! — воскликнул Понкалек, затрепетав от ужаса. — Как вы сказали? Как его зовут?

— Ламер, сударь, это главный палач.

Бледный, в ледяном поту, Понкалек рухнул на стул, бросив на своих товарищей взгляд, значение которого трудно передать словами; никто, кроме них четверых, не мог понять, почему такое удивительное спокойствие внезапно сменилось полным отчаянием.

— Ну что же? — сказал Монлуи Понкалеку, и в его голосе прозвучал мягкий упрек.

— Да, господа, вы были правы, — ответил Понкалек, — но и я был прав, веря в это предсказание, и оно сбудется, как и другие. Но на этот раз я сдаюсь и признаю, что мы погибли.

И четверо друзей обнялись, губы их шептали молитву.

— Так что вы прикажете? — спросил помощник главного палача.

— Не нужно связывать руки этим господам, если они дадут слово. Они дворяне и солдаты.

XXXVIII. НАНТСКАЯ ТРАГЕДИЯ

А в это время Гастон несся во весь опор по нантской дороге, оставив далеко позади себя почтальона, который и в те времена, как и в нынешнее, скорее сдерживал лошадей, чем погонял их. Несмотря на столь противоположно действующие силы, они делали около трех льё в час и уже проехали Севр и Версаль.

Когда они въехали в Рамбуйе, уже начинало светать, и Гастон увидел, что посреди дороги лежит на боку лошадь. Лошадь едва дышала, ей только что пустили кровь, а вокруг стояли несколько ямщиков и станционный смотритель.

Гастон сначала не обратил внимания ни на лошадь, ни на смотрителя, ни на ямщиков. Но, садясь в седло, он услышал, как один из них сказал:

— С такой скоростью, как он несется, отсюда до Нанта он загонит не одну лошадь.

Гастон уже хотел отъехать, но тут его поразила ужасная догадка, он остановился и сделал знак смотрителю подойти к нему. Смотритель подошел.

— Кто здесь проезжал, — спросил Гастон, — и с такой скоростью, что загнал эту бедную лошадь?

— Министерский курьер, — ответил станционный смотритель.

— Министерский курьер! — воскликнул Гастон. — Из Парижа?

— Из Парижа.

— Сколько приблизительно времени тому назад он проехал?

— Почти два часа.

Гастон издал глухое восклицание, скорее походившее на стон: он знал Дюбуа — того, кто провел его, переодевшись Ла Жонкьером. Он вспомнил доброжелательного министра и ужаснулся. Почему он столь поспешно послал гонца как раз за два часа до его, Гастона, отъезда?

«Ах, я был слишком счастлив, — подумал молодой человек, — и Элен была права, когда говорила мне, что предчувствует большую беду. О, я догоню этого курьера и узнаю, что он везет, или умру!»

И он стрелой понесся вперед.

Но на все эти расспросы и размышления ушло еще десять минут, и, таким образом, доскакав до следующей станции, он по-прежнему отставал на два часа. На этот раз лошадь гонца выдержала, но зато конь под Гастоном готов был пасть. Станционный смотритель хотел сделать какие-то замечания, но Гастон бросил ему два или три луидора и галопом понесся дальше.

К следующей станции ему удалось выиграть еще несколько минут, но это и все. Скакавший впереди него гонец не снизил скорости: Гастону оставалось только увеличить свою, и больше ничего. Эта безумная гонка усилила подозрения молодого человека и привела его в крайнее возбуждение.

— О нет, — сказал он, — я прискачу вместе с ним или обгоню его!

И он удвоил скорость, погоняя коня, который на каждой почтовой станции или останавливался весь в поту и крови, или падал. И на каждой станции он узнавал, что гонец проехал перед ним на той же скорости, но что он выигрывает несколько минут, и это придавало ему сил.

Почтальоны, сильно отставшие от него, невольно жалели молодого человека, гнавшего без отдыха и пищи, всего в поту, несмотря на стужу, бледного, с потухшим взглядом и кричавшего смотрителям только одно:

— Коня! Скорее коня!

Он был совершенно измучен и держался только силой воли; потеряв голову от предчувствия опасности и безумной скачки, он ощущал безумную боль в висках, и на лбу его выступил кровавый пот.

В горле у него пересохло, его мучила жажда, в Ансени он выпил стакан холодной воды — это была первая секунда за шестнадцать часов, которую он потерял. И все же проклятый курьер опережал его на полтора часа. За сутки Гастон выиграл всего лишь сорок или пятьдесят минут.

Быстро темнело, и Гастон напряженно всматривался в горизонт, стараясь что-нибудь разглядеть, но взор его застилала кровавая пелена; он продвигался как во сне: ему слышался звон колоколов, пушечные выстрелы и грохот барабанов, какие-то мрачные песнопения и зловещий шум. Силы человеческие его оставили; его пожирала лихорадка, и он чувствовал, что летит по воздуху. И все же он ехал вперед, и около восьми часов вечера он увидел на горизонте Нант — темный массив, в котором кое-где, как звезды, мерцали огни.

Он вдохнул поглубже, и ему показалось, что его душит галстук; он развязал его и бросил на дорогу.

Шляпа его давно слетела с головы; на черном коне, укутанный в черный плащ, он казался фантастическим всадником, летевшим на шабаш.

Когда он въезжал в ворота города, лошадь его упала, но Гастон не потерял стремян и с помощью отчаянных рывков поводьями, а также шпор, которые он вонзил в бока коня, заставил его подняться.

Ночь была черна, на стенах никого не было видно, даже часовые растаяли во тьме; можно было подумать, что город опустел.

Ни людей, ни шума; это был не пустынный город, это был город мертвый.

И все же, когда он проезжал через ворота, ему попался часовой, крикнувший ему несколько слов, но Гастон ничего не расслышал. Он несся вперед.

На замковой улице лошадь упала второй раз и на этот раз не поднялась.

Но для Гастона это уже не имело значения: он доехал.

Он двинулся вперед пешком; у него онемело все тело, и, однако, он не чувствовал усталости; скомканный приказ о помиловании он держал в руке.

Его только удивляло то, что в таком густонаселенном квартале никто не попался ему навстречу.

Но когда он проходил мимо одной длинной улочки, которая своим другим концом упиралась в площадь Буффе, он услышал, что оттуда доносится смутный гул.

Пылали факелы, освещая море голов, но Гастон прошел мимо. Ему нужно было в замок, и видение исчезло.

Наконец, Гастон достиг замка; входные ворота были настежь открыты, часовой на подъемном мосту хотел его остановить, но Гастон резко отстранил его и, потрясая бумагой, вошел в вестибюль.

Там было несколько человек, они грустно переговаривались, и один из них вытирал слезы.

Гастон все понял.

— Приказ о помиловании, — закричал он, — приказ…

У него перехватило горло, но люди уже все поняли, они увидели его отчаянный жест.

— Бегите! Бегите же! — закричали они, показывая ему дорогу. — Бегите, быть может, вы еще успеете.

И все тут же рассеялись в разные стороны.

Гастон двинулся туда, куда ему показали, прошел по коридору, по каким-то пустым комнатам, потом по большому залу, потом по еще одному коридору. И тут издали увидел сквозь прутья решетки в свете факелов море голов, которое заметил раньше. Он прошел через весь замок и попал на террасу; оттуда разом его взору открылись площадь, эшафот, люди на нем и толпа внизу. Гастон закричал, но его не услышали, тогда он стал махать платком, но его не увидели. На эшафот поднялся еще один человек, и тут Гастон страшно закричал и прыгнул с террасы вниз; какой-то часовой хотел его остановить, он сбил часового с ног; тут он заметил лестницу, ведущую на площадь, стремительно спустился по ней, но ему преградила путь баррикада из повозок; Гастон нагнулся и проскользнул между колесами. За баррикадой живой изгородью стояли гренадеры полка Сен-Симона. Отчаянным усилием он прорвался сквозь них и оказался на площади. Солдаты, увидев какого-то бледного человека, задыхающегося, с бумагой в руке, пропустили его. И вдруг он остановился, словно пораженный громом: Талуэ — он узнал его! — преклоняет колени на эшафоте.

— Остановитесь! Остановитесь! — с силой отчаяния закричал Гастон.

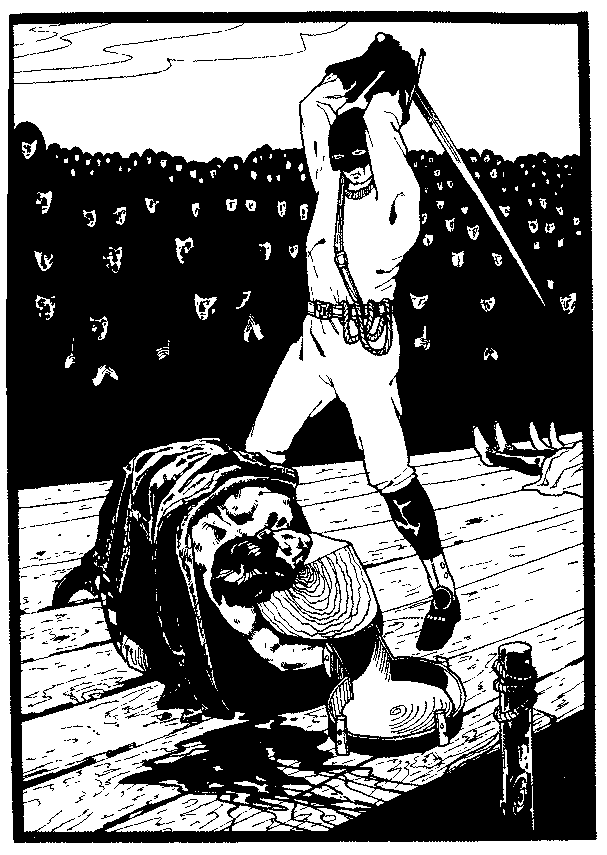

Но в ту же секунду молнией блеснул меч палача, послышался глухой стук, и толпа вздрогнула как один человек. Крик Гастона потонул в вопле, вырвавшемся одновременно из двадцати тысяч глоток. Талуэ был казнен. Гастон опоздал на одну секунду: подняв глаза, он увидел голову своего сообщника в руке палача. Благородное сердце, он понимает, что если умер один, должны умереть все; никто из его друзей не примет помилование, когда уже слетела голова одного из них. Он огляделся: на эшафот всходил дю Куэдик: в черном плаще, голова и шея его обнажены. И тут Гастон подумал, что он тоже одет в черный плащ, голова и шея его тоже обнажены, и его внезапно одолел приступ судорожного смеха. Он так мгновенно представил себе, что он должен делать, как при вспышке молнии можно увидеть вокруг зловещий пейзаж. Это ужасно, но величественно.

Дю Куэдик наклоняется, но прежде кричит в толпу:

— Вот как благодарят солдат за верную службу, и вот как вы держите свои обещания, о трусливые бретонцы!

Помощники палача ставят его на колени. Второй раз блеснул меч, и дю Куэдик рухнул рядом с Талуэ. Палач поднял голову, показал ее народу, потом поставил ее на одном из углов эшафота, напротив головы Талуэ.

— Кто следующий? — спросил метр Ламер.

— Не имеет значения, — ответил чей-то голос, — но последним должен быть господин де Понкалек: так сказано в приговоре.

— Тогда я следующий, — воскликнул Монлуи, — я!

И Монлуи стремительно поднялся на эшафот. Но взойдя на него, он остолбенел, и у него волосы встали дыбом: в одном из окон прямо перед собой он увидел свою жену и своих детей.

— Монлуи! Монлуи! — закричала его жена, и по ее голосу было слышно, что у нее разрывается сердце, — Монлуи, мы здесь, взгляни на нас!

Солдаты, горожане, священники, палачи — все обернулись на этот крик. Гастон воспользовался свободой, которую сеет вокруг смерть, и, бросившись к эшафоту, поднялся на первые ступени лестницы.

— Жена моя! Дети мои! — закричал Монлуи, ломая в отчаянии руки. — О, сжальтесь надо мной, уйдите!

— Монлуи! — воскликнула жена, поднимая на руках и показывая младшего сына. — Монлуи, благослови детей, и, может быть, один из них отомстит когда-нибудь за тебя!

— Прощайте, дети мои, благословляю вас! — закричал Монлуи, простирая руки к окну.

Это последнее прощание разнеслось во тьме и эхом отозвалось в сердце каждого присутствующего.

— Довольно, — сказал Ламер осужденному, — довольно! И добавил, повернувшись к помощникам:

— Поспешите, а то народ не даст нам кончить.

— Будьте спокойны, — ответил Монлуи, — даже если бы народ меня спас, я бы не захотел их пережить!

И он показал на головы своих товарищей.

— О, я правильно их оценил! — воскликнул Гастон. — Монлуи, мученик, молись за меня!

Монлуи послышался знакомый голос, и он обернулся, но в то же мгновение палачи завладели им; крик, вырвавшийся из толпы, поведал Гастону, что Монлуи последовал за товарищами, что настала его очередь. В одно мгновение он поднялся по лестнице и очутился на позорном помосте высоко над толпой. Головы Талуэ, дю Куэдика и Монлуи были выставлены на трех углах эшафота. В народе началось странное волнение. Казнь Монлуи и обстоятельства, которыми она сопровождалась, всколыхнули толпу. Огромная шевелящаяся площадь, откуда доносились угрозы и проклятия, показались Гастону морем, по которому перекатывались живые людские волны. В это мгновение он подумал, что его могут узнать, и, если хоть кто-то произнесет его имя, он не сможет осуществить свои намерения. Он мгновенно упал на колени и, обхватив руками плаху, положил на нее голову.

— Прощай, — прошептал он, — прощай, моя милая! Прощай, моя дорогая, моя нежная Элен! Супружеский поцелуй будет мне стоить жизни, но не чести. Увы! за четверть часа в твоих объятиях придется заплатить пятью головами! Прощай, Элен, прощай!

Сверкнул меч палача.

— А вы, друзья мои, простите меня! — успел добавить молодой человек. Меч обрушился, и голова покатилась в одну сторону, а тело — в другую.

— А вы, друзья мои, простите меня! — успел добавить молодой человек. Меч обрушился, и голова покатилась в одну сторону, а тело — в другую.

Тогда Ламер поднял голову и показал ее народу. Но толпа глухо зарокотала: никто не узнал в ней Понкалека. Палач не понял, что значит этот шум, он поставил голову Гастона на оставшийся свободным угол, столкнул тело ногой в тележку, где его дожидались тела трех товарищей, и, опершись на свой длинный меч, зычно прокричал:

— Правосудие свершилось!

— А я как же? — раздался громовой голос. — А я? Меня забыли!

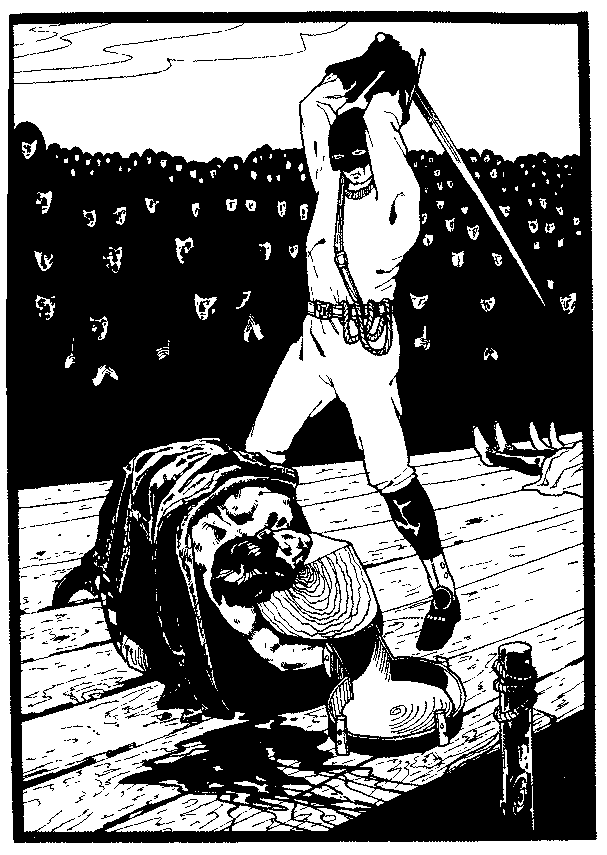

И Понкалек в свою очередь взбежал на эшафот.

— Вы?! — воскликнул Ламер, пятясь, будто он увидел призрак. — Кто вы?

— Я — Понкалек. Приступайте, я готов.

— Но, — возразил, дрожа, палач, оглядывая по очереди углы эшафота, — у меня все четыре головы на месте!

— Я — барон де Понкалек, понимаешь? Я должен умереть последним, и вот я.

— Считайте, — ответил Ламер, столь же бледный, как и сам барон, показывая мечом на четыре угла эшафота.

— Четыре головы! — воскликнул Понкалек. — Невозможно!

И в этот момент у одной из голов он узнал благородное бледное лицо Гастона, который, казалось, улыбался ему и после смерти. Он в ужасе отступил.

— Убейте меня побыстрее! — в отчаянии простонал он. — Вы что, хотите, чтоб я умирал тысячу раз?

В это время на эшафот поднялся один из комиссаров, вызванный главным палачом. Он взглянул на осужденного.

— Этот господин — действительно барон де Понкалек, — сказал он. — Делайте ваше дело.

— Но, — воскликнул палач, — вы же сами видите, что голов и так уже четыре!

— Ну что же! Будет пять: много — не мало.

И комиссар спустился по лестнице, сделав знак бить барабанам. Ламер шатался как пьяный; ропот толпы все усиливался. Люди не могли вынести больше этого ужаса. На площади стоял шум, факелы погасли, солдат стали теснить, и они кричали: «К оружию!» В какое-то мгновение раздались возгласы:

— Смерть комиссарам! Смерть палачам!

И тогда жерла пушек крепости, заряженных картечью, повернулись к толпе.

— Что я должен делать? — спросил Ламер.

— Рубите! — послышался тот же голос, который все время до этого отдавал распоряжения.

Понкалек опустился на колени.

Помощники палача уложили его голову на плаху. Священники в ужасе разбежались, солдаты задрожали, и Ламер, отвернув голову, чтобы не видеть свою жертву, опустил меч.

Через десять минут площадь опустела, окна закрылись, и свет в них погас. Артиллеристы и фузилёры продолжали стоять вокруг разобранного эшафота и молча смотрели на огромные пятна крови на мостовой.

Монахи, к которым доставили тела казненных, с ужасом увидели, что, как говорил Ламер, их действительно пять, а не четыре. У одного из трупов в руке была смятая бумага.

Это был приказ о помиловании остальных четырех!

Тогда только все объяснилось, и преданность Гастона, не имевшего доверенных лиц, стала известна.

Монахи хотели отслужить мессу, но председатель суда Шатонёф, опасавшийся беспорядков в Нанте, приказал отслужить ее как можно скромнее.

В среду на страстной неделе казненные были преданы земле. В часовню, где были погребены их изувеченные тела, по слухам, засыпанные известью, наполовину уничтожившей останки, народ не пустили.

Так закончилась нантская трагедия.

Когда они въехали в Рамбуйе, уже начинало светать, и Гастон увидел, что посреди дороги лежит на боку лошадь. Лошадь едва дышала, ей только что пустили кровь, а вокруг стояли несколько ямщиков и станционный смотритель.

Гастон сначала не обратил внимания ни на лошадь, ни на смотрителя, ни на ямщиков. Но, садясь в седло, он услышал, как один из них сказал:

— С такой скоростью, как он несется, отсюда до Нанта он загонит не одну лошадь.

Гастон уже хотел отъехать, но тут его поразила ужасная догадка, он остановился и сделал знак смотрителю подойти к нему. Смотритель подошел.

— Кто здесь проезжал, — спросил Гастон, — и с такой скоростью, что загнал эту бедную лошадь?

— Министерский курьер, — ответил станционный смотритель.

— Министерский курьер! — воскликнул Гастон. — Из Парижа?

— Из Парижа.

— Сколько приблизительно времени тому назад он проехал?

— Почти два часа.

Гастон издал глухое восклицание, скорее походившее на стон: он знал Дюбуа — того, кто провел его, переодевшись Ла Жонкьером. Он вспомнил доброжелательного министра и ужаснулся. Почему он столь поспешно послал гонца как раз за два часа до его, Гастона, отъезда?

«Ах, я был слишком счастлив, — подумал молодой человек, — и Элен была права, когда говорила мне, что предчувствует большую беду. О, я догоню этого курьера и узнаю, что он везет, или умру!»

И он стрелой понесся вперед.

Но на все эти расспросы и размышления ушло еще десять минут, и, таким образом, доскакав до следующей станции, он по-прежнему отставал на два часа. На этот раз лошадь гонца выдержала, но зато конь под Гастоном готов был пасть. Станционный смотритель хотел сделать какие-то замечания, но Гастон бросил ему два или три луидора и галопом понесся дальше.

К следующей станции ему удалось выиграть еще несколько минут, но это и все. Скакавший впереди него гонец не снизил скорости: Гастону оставалось только увеличить свою, и больше ничего. Эта безумная гонка усилила подозрения молодого человека и привела его в крайнее возбуждение.

— О нет, — сказал он, — я прискачу вместе с ним или обгоню его!

И он удвоил скорость, погоняя коня, который на каждой почтовой станции или останавливался весь в поту и крови, или падал. И на каждой станции он узнавал, что гонец проехал перед ним на той же скорости, но что он выигрывает несколько минут, и это придавало ему сил.

Почтальоны, сильно отставшие от него, невольно жалели молодого человека, гнавшего без отдыха и пищи, всего в поту, несмотря на стужу, бледного, с потухшим взглядом и кричавшего смотрителям только одно:

— Коня! Скорее коня!

Он был совершенно измучен и держался только силой воли; потеряв голову от предчувствия опасности и безумной скачки, он ощущал безумную боль в висках, и на лбу его выступил кровавый пот.

В горле у него пересохло, его мучила жажда, в Ансени он выпил стакан холодной воды — это была первая секунда за шестнадцать часов, которую он потерял. И все же проклятый курьер опережал его на полтора часа. За сутки Гастон выиграл всего лишь сорок или пятьдесят минут.

Быстро темнело, и Гастон напряженно всматривался в горизонт, стараясь что-нибудь разглядеть, но взор его застилала кровавая пелена; он продвигался как во сне: ему слышался звон колоколов, пушечные выстрелы и грохот барабанов, какие-то мрачные песнопения и зловещий шум. Силы человеческие его оставили; его пожирала лихорадка, и он чувствовал, что летит по воздуху. И все же он ехал вперед, и около восьми часов вечера он увидел на горизонте Нант — темный массив, в котором кое-где, как звезды, мерцали огни.

Он вдохнул поглубже, и ему показалось, что его душит галстук; он развязал его и бросил на дорогу.

Шляпа его давно слетела с головы; на черном коне, укутанный в черный плащ, он казался фантастическим всадником, летевшим на шабаш.

Когда он въезжал в ворота города, лошадь его упала, но Гастон не потерял стремян и с помощью отчаянных рывков поводьями, а также шпор, которые он вонзил в бока коня, заставил его подняться.

Ночь была черна, на стенах никого не было видно, даже часовые растаяли во тьме; можно было подумать, что город опустел.

Ни людей, ни шума; это был не пустынный город, это был город мертвый.

И все же, когда он проезжал через ворота, ему попался часовой, крикнувший ему несколько слов, но Гастон ничего не расслышал. Он несся вперед.

На замковой улице лошадь упала второй раз и на этот раз не поднялась.

Но для Гастона это уже не имело значения: он доехал.

Он двинулся вперед пешком; у него онемело все тело, и, однако, он не чувствовал усталости; скомканный приказ о помиловании он держал в руке.

Его только удивляло то, что в таком густонаселенном квартале никто не попался ему навстречу.

Но когда он проходил мимо одной длинной улочки, которая своим другим концом упиралась в площадь Буффе, он услышал, что оттуда доносится смутный гул.

Пылали факелы, освещая море голов, но Гастон прошел мимо. Ему нужно было в замок, и видение исчезло.

Наконец, Гастон достиг замка; входные ворота были настежь открыты, часовой на подъемном мосту хотел его остановить, но Гастон резко отстранил его и, потрясая бумагой, вошел в вестибюль.

Там было несколько человек, они грустно переговаривались, и один из них вытирал слезы.

Гастон все понял.

— Приказ о помиловании, — закричал он, — приказ…

У него перехватило горло, но люди уже все поняли, они увидели его отчаянный жест.

— Бегите! Бегите же! — закричали они, показывая ему дорогу. — Бегите, быть может, вы еще успеете.

И все тут же рассеялись в разные стороны.

Гастон двинулся туда, куда ему показали, прошел по коридору, по каким-то пустым комнатам, потом по большому залу, потом по еще одному коридору. И тут издали увидел сквозь прутья решетки в свете факелов море голов, которое заметил раньше. Он прошел через весь замок и попал на террасу; оттуда разом его взору открылись площадь, эшафот, люди на нем и толпа внизу. Гастон закричал, но его не услышали, тогда он стал махать платком, но его не увидели. На эшафот поднялся еще один человек, и тут Гастон страшно закричал и прыгнул с террасы вниз; какой-то часовой хотел его остановить, он сбил часового с ног; тут он заметил лестницу, ведущую на площадь, стремительно спустился по ней, но ему преградила путь баррикада из повозок; Гастон нагнулся и проскользнул между колесами. За баррикадой живой изгородью стояли гренадеры полка Сен-Симона. Отчаянным усилием он прорвался сквозь них и оказался на площади. Солдаты, увидев какого-то бледного человека, задыхающегося, с бумагой в руке, пропустили его. И вдруг он остановился, словно пораженный громом: Талуэ — он узнал его! — преклоняет колени на эшафоте.

— Остановитесь! Остановитесь! — с силой отчаяния закричал Гастон.

Но в ту же секунду молнией блеснул меч палача, послышался глухой стук, и толпа вздрогнула как один человек. Крик Гастона потонул в вопле, вырвавшемся одновременно из двадцати тысяч глоток. Талуэ был казнен. Гастон опоздал на одну секунду: подняв глаза, он увидел голову своего сообщника в руке палача. Благородное сердце, он понимает, что если умер один, должны умереть все; никто из его друзей не примет помилование, когда уже слетела голова одного из них. Он огляделся: на эшафот всходил дю Куэдик: в черном плаще, голова и шея его обнажены. И тут Гастон подумал, что он тоже одет в черный плащ, голова и шея его тоже обнажены, и его внезапно одолел приступ судорожного смеха. Он так мгновенно представил себе, что он должен делать, как при вспышке молнии можно увидеть вокруг зловещий пейзаж. Это ужасно, но величественно.

Дю Куэдик наклоняется, но прежде кричит в толпу:

— Вот как благодарят солдат за верную службу, и вот как вы держите свои обещания, о трусливые бретонцы!

Помощники палача ставят его на колени. Второй раз блеснул меч, и дю Куэдик рухнул рядом с Талуэ. Палач поднял голову, показал ее народу, потом поставил ее на одном из углов эшафота, напротив головы Талуэ.

— Кто следующий? — спросил метр Ламер.

— Не имеет значения, — ответил чей-то голос, — но последним должен быть господин де Понкалек: так сказано в приговоре.

— Тогда я следующий, — воскликнул Монлуи, — я!

И Монлуи стремительно поднялся на эшафот. Но взойдя на него, он остолбенел, и у него волосы встали дыбом: в одном из окон прямо перед собой он увидел свою жену и своих детей.

— Монлуи! Монлуи! — закричала его жена, и по ее голосу было слышно, что у нее разрывается сердце, — Монлуи, мы здесь, взгляни на нас!

Солдаты, горожане, священники, палачи — все обернулись на этот крик. Гастон воспользовался свободой, которую сеет вокруг смерть, и, бросившись к эшафоту, поднялся на первые ступени лестницы.

— Жена моя! Дети мои! — закричал Монлуи, ломая в отчаянии руки. — О, сжальтесь надо мной, уйдите!

— Монлуи! — воскликнула жена, поднимая на руках и показывая младшего сына. — Монлуи, благослови детей, и, может быть, один из них отомстит когда-нибудь за тебя!

— Прощайте, дети мои, благословляю вас! — закричал Монлуи, простирая руки к окну.

Это последнее прощание разнеслось во тьме и эхом отозвалось в сердце каждого присутствующего.

— Довольно, — сказал Ламер осужденному, — довольно! И добавил, повернувшись к помощникам:

— Поспешите, а то народ не даст нам кончить.

— Будьте спокойны, — ответил Монлуи, — даже если бы народ меня спас, я бы не захотел их пережить!

И он показал на головы своих товарищей.

— О, я правильно их оценил! — воскликнул Гастон. — Монлуи, мученик, молись за меня!

Монлуи послышался знакомый голос, и он обернулся, но в то же мгновение палачи завладели им; крик, вырвавшийся из толпы, поведал Гастону, что Монлуи последовал за товарищами, что настала его очередь. В одно мгновение он поднялся по лестнице и очутился на позорном помосте высоко над толпой. Головы Талуэ, дю Куэдика и Монлуи были выставлены на трех углах эшафота. В народе началось странное волнение. Казнь Монлуи и обстоятельства, которыми она сопровождалась, всколыхнули толпу. Огромная шевелящаяся площадь, откуда доносились угрозы и проклятия, показались Гастону морем, по которому перекатывались живые людские волны. В это мгновение он подумал, что его могут узнать, и, если хоть кто-то произнесет его имя, он не сможет осуществить свои намерения. Он мгновенно упал на колени и, обхватив руками плаху, положил на нее голову.

— Прощай, — прошептал он, — прощай, моя милая! Прощай, моя дорогая, моя нежная Элен! Супружеский поцелуй будет мне стоить жизни, но не чести. Увы! за четверть часа в твоих объятиях придется заплатить пятью головами! Прощай, Элен, прощай!

Сверкнул меч палача.

Тогда Ламер поднял голову и показал ее народу. Но толпа глухо зарокотала: никто не узнал в ней Понкалека. Палач не понял, что значит этот шум, он поставил голову Гастона на оставшийся свободным угол, столкнул тело ногой в тележку, где его дожидались тела трех товарищей, и, опершись на свой длинный меч, зычно прокричал:

— Правосудие свершилось!

— А я как же? — раздался громовой голос. — А я? Меня забыли!

И Понкалек в свою очередь взбежал на эшафот.

— Вы?! — воскликнул Ламер, пятясь, будто он увидел призрак. — Кто вы?

— Я — Понкалек. Приступайте, я готов.

— Но, — возразил, дрожа, палач, оглядывая по очереди углы эшафота, — у меня все четыре головы на месте!

— Я — барон де Понкалек, понимаешь? Я должен умереть последним, и вот я.

— Считайте, — ответил Ламер, столь же бледный, как и сам барон, показывая мечом на четыре угла эшафота.

— Четыре головы! — воскликнул Понкалек. — Невозможно!

И в этот момент у одной из голов он узнал благородное бледное лицо Гастона, который, казалось, улыбался ему и после смерти. Он в ужасе отступил.

— Убейте меня побыстрее! — в отчаянии простонал он. — Вы что, хотите, чтоб я умирал тысячу раз?

В это время на эшафот поднялся один из комиссаров, вызванный главным палачом. Он взглянул на осужденного.

— Этот господин — действительно барон де Понкалек, — сказал он. — Делайте ваше дело.

— Но, — воскликнул палач, — вы же сами видите, что голов и так уже четыре!

— Ну что же! Будет пять: много — не мало.

И комиссар спустился по лестнице, сделав знак бить барабанам. Ламер шатался как пьяный; ропот толпы все усиливался. Люди не могли вынести больше этого ужаса. На площади стоял шум, факелы погасли, солдат стали теснить, и они кричали: «К оружию!» В какое-то мгновение раздались возгласы:

— Смерть комиссарам! Смерть палачам!

И тогда жерла пушек крепости, заряженных картечью, повернулись к толпе.

— Что я должен делать? — спросил Ламер.

— Рубите! — послышался тот же голос, который все время до этого отдавал распоряжения.

Понкалек опустился на колени.

Помощники палача уложили его голову на плаху. Священники в ужасе разбежались, солдаты задрожали, и Ламер, отвернув голову, чтобы не видеть свою жертву, опустил меч.

Через десять минут площадь опустела, окна закрылись, и свет в них погас. Артиллеристы и фузилёры продолжали стоять вокруг разобранного эшафота и молча смотрели на огромные пятна крови на мостовой.

Монахи, к которым доставили тела казненных, с ужасом увидели, что, как говорил Ламер, их действительно пять, а не четыре. У одного из трупов в руке была смятая бумага.

Это был приказ о помиловании остальных четырех!

Тогда только все объяснилось, и преданность Гастона, не имевшего доверенных лиц, стала известна.

Монахи хотели отслужить мессу, но председатель суда Шатонёф, опасавшийся беспорядков в Нанте, приказал отслужить ее как можно скромнее.

В среду на страстной неделе казненные были преданы земле. В часовню, где были погребены их изувеченные тела, по слухам, засыпанные известью, наполовину уничтожившей останки, народ не пустили.

Так закончилась нантская трагедия.

XXXIX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Через две недели после событий, о которых мы только что рассказали, та самая зеленая карета, которая, как помнит читатель, в начале этой истории прибыла в Париж, выехала из города через ту же заставу и покатилась по нантской дороге.

В ней сидела молодая женщина, бледная и едва живая, а рядом с ней сестра-августинка. Каждый раз, когда монахиня бросала взгляд на свою спутницу, она вздыхала и вытирала слезы.

Недалеко за Рамбуйе карету поджидал какой-то всадник, до глаз закутанный огромным плащом.

Рядом с ним стоял другой человек, точно так же укутанный плащом.

Когда карета проехала, первый всадник тяжело вздохнул, и из глаз его выкатились две слезинки.

— Прощай, — прошептал он, — прощай, моя радость, прощай, счастье мое, прощай, Элен, прощай, дитя мое!

— Монсеньер, — сказал человек, стоявший радом с ним, — нелегко быть великим принцем, и тот, кто хочет повелевать другими, должен уметь властвовать собой. Будьте сильны до конца, монсеньер, и потомство назовет вас великим.

— О, я никогда не прощу вам, сударь, — сказал регент с тяжким вздохом, похожим на стон, — вы убили мое счастье!

— Ну вот и работайте после этого на королей! — сказал его спутник: Noli fidere principibus terroe nee filiis eorum note 11.

Всадники оставались там, пока карета не скрылась за горизонтом, потом двинулись по дороге в Париж.

Неделю спустя карета въехала в ворота монастыря августинок в Клисоне. Все монахини вышли ее встречать и столпились вокруг путешественницы, похожей на сломанный бурей цветок.

— Как хорошо, что вы приехали жить к нам, — сказала настоятельница.

— Не жить, матушка, — ответила девушка, — а умереть!

— Уповайте на Господа, дитя мое, — сказала добрая аббатиса.

— Да, матушка, на Господа, искупившего смертью своей преступления людей, ведь верно?

Настоятельница больше ничего не спросила и просто обняла девушку: она привыкла видеть мирские страдания и сочувствовать им, не задаваясь вопросом, кто их причинил.

Элен снова поселилась в маленькой келье, в которой она отсутствовала всего лишь месяц, все вещи стояли на тех местах, где она их оставила; она подошла к окну: озеро было спокойным и тусклым, но дожди уже смыли лед и снег, на котором перед отъездом она видела следы Гастона.

Пришла весна, и все воскресло к жизни, кроме Элен.

Деревья, окружавшие озерцо, зазеленели, на водной глади появились широкие листья кувшинок, выпрямились тростники, и вновь поселились в них стайки певчих птиц.

И даже решетка, преграждавшая устье речки, открывалась, и через нее вплывала в озеро лодка садовника.

Элен прожила еще лето, но в сентябре она умерла.

Утром в самый день ее смерти настоятельница получила с нарочным из Парижа письмо.

Она принесла его умирающей, в нем была всего одна строчка:

«Матушка, попросите Вашу дочь простить регента».

Элен, которую настоятельница стала умолять, услышав это имя, побледнела, но ответила:

— Да, матушка, я прощаю его, потому что скоро увижу того, кого он убил. В четыре часа пополудни она умерла. Она просила, чтобы ее похоронили на том месте, где Гастон привязывал лодку, на которой приплывал к ней на свидания. Ее последнее желание было исполнено.

В ней сидела молодая женщина, бледная и едва живая, а рядом с ней сестра-августинка. Каждый раз, когда монахиня бросала взгляд на свою спутницу, она вздыхала и вытирала слезы.

Недалеко за Рамбуйе карету поджидал какой-то всадник, до глаз закутанный огромным плащом.

Рядом с ним стоял другой человек, точно так же укутанный плащом.

Когда карета проехала, первый всадник тяжело вздохнул, и из глаз его выкатились две слезинки.

— Прощай, — прошептал он, — прощай, моя радость, прощай, счастье мое, прощай, Элен, прощай, дитя мое!

— Монсеньер, — сказал человек, стоявший радом с ним, — нелегко быть великим принцем, и тот, кто хочет повелевать другими, должен уметь властвовать собой. Будьте сильны до конца, монсеньер, и потомство назовет вас великим.

— О, я никогда не прощу вам, сударь, — сказал регент с тяжким вздохом, похожим на стон, — вы убили мое счастье!

— Ну вот и работайте после этого на королей! — сказал его спутник: Noli fidere principibus terroe nee filiis eorum note 11.

Всадники оставались там, пока карета не скрылась за горизонтом, потом двинулись по дороге в Париж.

Неделю спустя карета въехала в ворота монастыря августинок в Клисоне. Все монахини вышли ее встречать и столпились вокруг путешественницы, похожей на сломанный бурей цветок.

— Как хорошо, что вы приехали жить к нам, — сказала настоятельница.

— Не жить, матушка, — ответила девушка, — а умереть!

— Уповайте на Господа, дитя мое, — сказала добрая аббатиса.

— Да, матушка, на Господа, искупившего смертью своей преступления людей, ведь верно?

Настоятельница больше ничего не спросила и просто обняла девушку: она привыкла видеть мирские страдания и сочувствовать им, не задаваясь вопросом, кто их причинил.

Элен снова поселилась в маленькой келье, в которой она отсутствовала всего лишь месяц, все вещи стояли на тех местах, где она их оставила; она подошла к окну: озеро было спокойным и тусклым, но дожди уже смыли лед и снег, на котором перед отъездом она видела следы Гастона.

Пришла весна, и все воскресло к жизни, кроме Элен.

Деревья, окружавшие озерцо, зазеленели, на водной глади появились широкие листья кувшинок, выпрямились тростники, и вновь поселились в них стайки певчих птиц.

И даже решетка, преграждавшая устье речки, открывалась, и через нее вплывала в озеро лодка садовника.

Элен прожила еще лето, но в сентябре она умерла.

Утром в самый день ее смерти настоятельница получила с нарочным из Парижа письмо.

Она принесла его умирающей, в нем была всего одна строчка:

«Матушка, попросите Вашу дочь простить регента».

Элен, которую настоятельница стала умолять, услышав это имя, побледнела, но ответила:

— Да, матушка, я прощаю его, потому что скоро увижу того, кого он убил. В четыре часа пополудни она умерла. Она просила, чтобы ее похоронили на том месте, где Гастон привязывал лодку, на которой приплывал к ней на свидания. Ее последнее желание было исполнено.

КОММЕНТАРИИ

Роман А.Дюма «Дочь регента» «Une fille du regent», примыкающий по своему содержанию к роману «Шевалье д'Арманталь», впервые был опубликован в Париже в 1845 г. В следующем году на сюжете романа была написана одноименная пьеса. При сверке перевода с оригиналом использовано издание: Paris, Levy, 1848.

Аббатиса (аббат) — почетный титул настоятельницы (настоятеля) католического монастыря. Во Франции с XVI в. аббатами назывались также молодые люди духовного звания.

…была обозначена перевязь Орлеанского дома… — Перевязь — косая линия в щите герба.

Орлеанский дом — с XVII в. младшая ветвь королевской династии Бурбонов во Франции; родоначальником этой ветви был герцог Филипп I Орлеанский, отец регента.

Стэйр, Джон Далримпл, граф (1673-1747) — английский дипломат, в 1714-1720 гг. посол в Париже.

…знаменитую притчу об изгнании Иисусом торговцев из храма? — Имеется в виду эпизод, названный в одном из евангелий «очищением храма». Иисус изгнал из иерусалимского храма торгующих и покупающих в его стенах и опрокинул их лотки и столы менял, говоря, что они обратили дом молитвы в вертеп разбойников.

Фарисеи — религиозно-политическая секта в Древней Иудее, выражавшая интересы зажиточного населения; отличались фанатизмом и показным исполнением религиозных правил. В переносном смысле — лицемеры, ханжи.

Наварра — королевство в Пиренеях (X-XVI вв.) на границе Франции и Испании, наследственное владение Генриха IV. Когда в 1589 г. он стал французским королем, Наварра вошла в состав Франции.

…характером она поменялась со своим братом Луи… — Герцог Луи Орлеанский (1703-1752), сын регента, большую часть жизни провел в одном из монастырей Парижа, предаваясь ученым занятиям.

Панфея (VI в. до н.э.) — в сочинениях древнегреческих историков благоразумная и верная жена одного из персидских сановников; после гибели мужа покончила жизнь самоубийством.

…Карл Лятыйг-копюрый принял монашество… — Карл VO500-1558), император Священной Римской империи (1519-1556) и король Испании под именем Карлоса I (1516-1556); после поражения в борьбе с немецкими протестантами отрекся от своих престолов и остаток жизни провел в монастыре в Испании.

…у меня есть Моро… — Здесь у Дюма анахронизм: известный французский врач, профессор Рене Моро (1600-1656) ко времени действия романа «Дочь регента» уже умер.

…я просто стала янсенистской… — то есть последовательницей нидерландского католического богослова Янсения (Янсениуса, настоящее имя Корнелий Янсен, 1585-1638), воспринявшего некоторые идеи протестантизма. В своих сочинениях Янсений утверждал порочность человеческой природы, отрицал свободу воли, выступал против иезуитов. Во Франции учение Янсения преследовалось властями и церковью.

Бенедектинцы — монахи католического ордена, основанного в VI в. святым Бенедиктином Нурсийским; устав ордена предусматривал, кроме духовных упражнений и физического труда, также и занятия науками.

…»двойной тет-а-тет»? — В тексте оригинала: «Partie carree» — непереводимое точно французское выражение, означающее общество двух мужчин и двух женщин.

…вызвало бы возмущение знати… — Требования герцогини Беррийской означали претензии на привилегии, которые не соответствовали ее рангу, а также нарушение посольских обычаев того времени. Эти притязания вызывали неодобрение аристократии, которая ревниво относилась к получению отдельными ее группами каких-либо новых преимуществ, сколь бы формальными они ни были. Нарушение этикета приема послов, в данном случае возвышение трона более, чем было положено по обычаю, воспринималось как умаление достоинства представляемого ими государства.

…пользовался… влиянием на Великую мадемуазель. — Граф Лозен был возлюбленным Великой мадемуазель — Анны-Марии-Луизы Орлеанской (см. примеч. к с. 267). Людовик XIV даже дал согласие на их брак. Однако накануне свадьбы Лозен был заключен в тюрьму, где пробыл десять лет и из которой был освобожден благодаря хлопотам невесты. Дюма называет семейной чертой склонность герцогини Бер-рийской к родственнику Лозена, так как Великая мадемуазель приходилась ей родственницей, двоюродной сестрой ее деда Филиппа I Орлеанского, отца регента.

Гастон Орлеанский — Жан Батист Гастон герцог Орлеанский (1608-1660) — младший брат Людовика XIII, противник политики Ришелье; участник событий Фронды, во время которой неоднократно переходил с одной стороны на другую.

…отправиться в Испанию в армию маршала Бервика… — В 1719-

1720 гг. Франция в союзе с Англией и Австрией вела войну против Испании, которая стремилась пересмотреть итоги войны за Испанское наследство. Этот конфликт закончился поражением испанцев.

Кармелитки — женское ответвление монашеского ордена кармелитов, основанное во Франции в середине XV в.; имело очень строгий устав. Название получило от горы Кармель в Палестине, где в XII в. была учреждена первая мужская община ордена.

…превратившее его в Мефистофеля при исследователе неведомого, имя которого …доктор Фауст. — Мефистофель — имя одного из духов зла, дьявола или падшего ангела.

Доктор Фауст — астролог и алхимик, живший в первой половине XVI в. Согласно немецкой средневековой народной легенде, Фауст заключил союз с Мефистофелем — дьяволом, продал ему свою душу ради получения знаний, богатства и мирских наслаждений. Легенда о Фаусте и Мефистофеле является сюжетом многих художественных произведений, из которых наиболее известна трагедия Гете «Фауст».

…швейцарец, стукнув древком алебарды… — Выходцы из Швейцарии в средние века служили наемниками в войсках многих европейских государств, в том числе и Франции.

Аббатиса (аббат) — почетный титул настоятельницы (настоятеля) католического монастыря. Во Франции с XVI в. аббатами назывались также молодые люди духовного звания.

…была обозначена перевязь Орлеанского дома… — Перевязь — косая линия в щите герба.

Орлеанский дом — с XVII в. младшая ветвь королевской династии Бурбонов во Франции; родоначальником этой ветви был герцог Филипп I Орлеанский, отец регента.

Стэйр, Джон Далримпл, граф (1673-1747) — английский дипломат, в 1714-1720 гг. посол в Париже.

…знаменитую притчу об изгнании Иисусом торговцев из храма? — Имеется в виду эпизод, названный в одном из евангелий «очищением храма». Иисус изгнал из иерусалимского храма торгующих и покупающих в его стенах и опрокинул их лотки и столы менял, говоря, что они обратили дом молитвы в вертеп разбойников.

Фарисеи — религиозно-политическая секта в Древней Иудее, выражавшая интересы зажиточного населения; отличались фанатизмом и показным исполнением религиозных правил. В переносном смысле — лицемеры, ханжи.

Наварра — королевство в Пиренеях (X-XVI вв.) на границе Франции и Испании, наследственное владение Генриха IV. Когда в 1589 г. он стал французским королем, Наварра вошла в состав Франции.

…характером она поменялась со своим братом Луи… — Герцог Луи Орлеанский (1703-1752), сын регента, большую часть жизни провел в одном из монастырей Парижа, предаваясь ученым занятиям.

Панфея (VI в. до н.э.) — в сочинениях древнегреческих историков благоразумная и верная жена одного из персидских сановников; после гибели мужа покончила жизнь самоубийством.

…Карл Лятыйг-копюрый принял монашество… — Карл VO500-1558), император Священной Римской империи (1519-1556) и король Испании под именем Карлоса I (1516-1556); после поражения в борьбе с немецкими протестантами отрекся от своих престолов и остаток жизни провел в монастыре в Испании.

…у меня есть Моро… — Здесь у Дюма анахронизм: известный французский врач, профессор Рене Моро (1600-1656) ко времени действия романа «Дочь регента» уже умер.

…я просто стала янсенистской… — то есть последовательницей нидерландского католического богослова Янсения (Янсениуса, настоящее имя Корнелий Янсен, 1585-1638), воспринявшего некоторые идеи протестантизма. В своих сочинениях Янсений утверждал порочность человеческой природы, отрицал свободу воли, выступал против иезуитов. Во Франции учение Янсения преследовалось властями и церковью.

Бенедектинцы — монахи католического ордена, основанного в VI в. святым Бенедиктином Нурсийским; устав ордена предусматривал, кроме духовных упражнений и физического труда, также и занятия науками.

…»двойной тет-а-тет»? — В тексте оригинала: «Partie carree» — непереводимое точно французское выражение, означающее общество двух мужчин и двух женщин.

…вызвало бы возмущение знати… — Требования герцогини Беррийской означали претензии на привилегии, которые не соответствовали ее рангу, а также нарушение посольских обычаев того времени. Эти притязания вызывали неодобрение аристократии, которая ревниво относилась к получению отдельными ее группами каких-либо новых преимуществ, сколь бы формальными они ни были. Нарушение этикета приема послов, в данном случае возвышение трона более, чем было положено по обычаю, воспринималось как умаление достоинства представляемого ими государства.

…пользовался… влиянием на Великую мадемуазель. — Граф Лозен был возлюбленным Великой мадемуазель — Анны-Марии-Луизы Орлеанской (см. примеч. к с. 267). Людовик XIV даже дал согласие на их брак. Однако накануне свадьбы Лозен был заключен в тюрьму, где пробыл десять лет и из которой был освобожден благодаря хлопотам невесты. Дюма называет семейной чертой склонность герцогини Бер-рийской к родственнику Лозена, так как Великая мадемуазель приходилась ей родственницей, двоюродной сестрой ее деда Филиппа I Орлеанского, отца регента.

Гастон Орлеанский — Жан Батист Гастон герцог Орлеанский (1608-1660) — младший брат Людовика XIII, противник политики Ришелье; участник событий Фронды, во время которой неоднократно переходил с одной стороны на другую.

…отправиться в Испанию в армию маршала Бервика… — В 1719-

1720 гг. Франция в союзе с Англией и Австрией вела войну против Испании, которая стремилась пересмотреть итоги войны за Испанское наследство. Этот конфликт закончился поражением испанцев.

Кармелитки — женское ответвление монашеского ордена кармелитов, основанное во Франции в середине XV в.; имело очень строгий устав. Название получило от горы Кармель в Палестине, где в XII в. была учреждена первая мужская община ордена.

…превратившее его в Мефистофеля при исследователе неведомого, имя которого …доктор Фауст. — Мефистофель — имя одного из духов зла, дьявола или падшего ангела.

Доктор Фауст — астролог и алхимик, живший в первой половине XVI в. Согласно немецкой средневековой народной легенде, Фауст заключил союз с Мефистофелем — дьяволом, продал ему свою душу ради получения знаний, богатства и мирских наслаждений. Легенда о Фаусте и Мефистофеле является сюжетом многих художественных произведений, из которых наиболее известна трагедия Гете «Фауст».

…швейцарец, стукнув древком алебарды… — Выходцы из Швейцарии в средние века служили наемниками в войсках многих европейских государств, в том числе и Франции.