Страница:

1758–1762 годы – время «жестокой ссылки» бывшего канцлера. Он государственный преступник, обвиненный императорским указом в измене императрице и престолу. Если Елизавета Петровна и не собиралась его казнить, формально смертная казнь всемилостивейше заменялась пожизненной ссылкой только ввиду преклонного возраста преступника. Всех чинов, орденов, дворянства и состояния Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был лишен. В шестьдесят семь лет рассчитывать на новый благоприятный поворот судьбы не приходилось.

Лондон

Митава

Лондон

Петербург

Лондон

Министерство иностранных дел

– Итак, несмотря на все похвалы, расточаемые Гюйзену, на этот раз «серый кардинал» проиграл Петру Бестужеву: его матримониальные планы в отношении наследника русского престола оказались отвергнутыми.

– Он просчитался в одном, милорд. Гюйзен не представлял, что царь Петр так ревностно отнесется к вопросам вероисповедания. Действительно, принятие царевичем католичества сулило блистательный брак с эрцгерцогиней австрийской. Но даже Петр оказался очень щепетилен в вопросах религии.

– Вы поражаете меня, Гарвей! Неужели вы верите в то, что говорите? Царь Петр религиозен ровно настолько, насколько подобает каждому монарху. Но восточная церковь для русских – символ их влияния и силы. Совершенно естественно, что они не собираются покидать ее лона даже ради, как вы выразились, блистательной перспективы брака с эрцгерцогиней, который к тому же еще предстояло осуществить. Отсюда вариант Бестужева – София Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская.

– Молодые, по-видимому, понравились друг другу во время свидания в Шлакенберге. Не совсем понятно, почему царь Петр тем не менее отложил свадьбу на следующий год.

– Не потому ли, что у русского царя есть более срочная и не менее перспективная свадьба, которую он справедливо хочет организовать в первую очередь.

– Курляндский вопрос?

– Вот именно: брак одной из племянниц с герцогом Курляндским. Это реальное усиление позиций России на Балтике и следующий шаг к утверждению ее могущества после победы под Полтавой. Брак же с принцессой Брауншвейг-Вольфенбюттельской и так настолько выгоден австрийскому двору, что он будет ждать со своей невестой до любого назначенного срока и будет прилагать все усилия к тому, чтобы царь не изменил своего решения. Кстати, вы обратили внимание – русские стали ловко пользоваться браками как дипломатическим оружием.

– Вы правы, милорд, а если представить себе, каким запасом невест обладает русский двор, приходится признать за ним богатейшие перспективы.

– Герцог Курляндский остановил свой выбор на средней племяннице царя?

– Да, на царевне Анне. Поскольку сестер три и все три не замужем, царь предоставил герцогу право выбора, и тот остановил его на самой красивой.

– Так отзывается о ней наш резидент?

– Не только. Еще в 1703 году в Вену были доставлены портреты всех трех племянниц царя, в ту пору совсем девочек, нo Анна обратила на себя внимание именно красотой. Это ее единственное достоинство.

– Что вы имеете в виду?

– Надо признать, что царь не обращал никакого внимания на образование своих племянниц. У них были очень плохие учителя. Отсюда все три несколько понимают немецкий язык, но не могут на нем говорить, неважно танцуют и еще хуже знают правила придворного этикета. Впрочем, это отчасти искупается их природной живостью, веселостью и приветливостью обращения.

– Согласитесь, достоинства немалые.

– Если к ним прибавить ровные, спокойные характеры, то это неплохие претендентки на роли жен, хозяек дома, что же касается судьбы коронованных особ…

– То не торопитесь с суждениями, дорогой Гарвей, они со временем могут поставить вас в достаточно неловкое положение. Итак, в конце декабря в Петербурге свадьба царевны Анны с герцогом Курляндским.

– И в октябре 1711 года свадьба наследника российского престола в Торгау.

– С родной сестрой наследницы Священной Римской империи.

– Он просчитался в одном, милорд. Гюйзен не представлял, что царь Петр так ревностно отнесется к вопросам вероисповедания. Действительно, принятие царевичем католичества сулило блистательный брак с эрцгерцогиней австрийской. Но даже Петр оказался очень щепетилен в вопросах религии.

– Вы поражаете меня, Гарвей! Неужели вы верите в то, что говорите? Царь Петр религиозен ровно настолько, насколько подобает каждому монарху. Но восточная церковь для русских – символ их влияния и силы. Совершенно естественно, что они не собираются покидать ее лона даже ради, как вы выразились, блистательной перспективы брака с эрцгерцогиней, который к тому же еще предстояло осуществить. Отсюда вариант Бестужева – София Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская.

– Молодые, по-видимому, понравились друг другу во время свидания в Шлакенберге. Не совсем понятно, почему царь Петр тем не менее отложил свадьбу на следующий год.

– Не потому ли, что у русского царя есть более срочная и не менее перспективная свадьба, которую он справедливо хочет организовать в первую очередь.

– Курляндский вопрос?

– Вот именно: брак одной из племянниц с герцогом Курляндским. Это реальное усиление позиций России на Балтике и следующий шаг к утверждению ее могущества после победы под Полтавой. Брак же с принцессой Брауншвейг-Вольфенбюттельской и так настолько выгоден австрийскому двору, что он будет ждать со своей невестой до любого назначенного срока и будет прилагать все усилия к тому, чтобы царь не изменил своего решения. Кстати, вы обратили внимание – русские стали ловко пользоваться браками как дипломатическим оружием.

– Вы правы, милорд, а если представить себе, каким запасом невест обладает русский двор, приходится признать за ним богатейшие перспективы.

– Герцог Курляндский остановил свой выбор на средней племяннице царя?

– Да, на царевне Анне. Поскольку сестер три и все три не замужем, царь предоставил герцогу право выбора, и тот остановил его на самой красивой.

– Так отзывается о ней наш резидент?

– Не только. Еще в 1703 году в Вену были доставлены портреты всех трех племянниц царя, в ту пору совсем девочек, нo Анна обратила на себя внимание именно красотой. Это ее единственное достоинство.

– Что вы имеете в виду?

– Надо признать, что царь не обращал никакого внимания на образование своих племянниц. У них были очень плохие учителя. Отсюда все три несколько понимают немецкий язык, но не могут на нем говорить, неважно танцуют и еще хуже знают правила придворного этикета. Впрочем, это отчасти искупается их природной живостью, веселостью и приветливостью обращения.

– Согласитесь, достоинства немалые.

– Если к ним прибавить ровные, спокойные характеры, то это неплохие претендентки на роли жен, хозяек дома, что же касается судьбы коронованных особ…

– То не торопитесь с суждениями, дорогой Гарвей, они со временем могут поставить вас в достаточно неловкое положение. Итак, в конце декабря в Петербурге свадьба царевны Анны с герцогом Курляндским.

– И в октябре 1711 года свадьба наследника российского престола в Торгау.

– С родной сестрой наследницы Священной Римской империи.

Митава

Дворец герцогини Курляндской

Герцогиня Курляндская Анна Иоанновна и П. М. Бестужев-Рюмин

– Тоска-то, тоска какая, Петр Михайлыч! Старый герцог, дядюшка покойного супруга моего, в наши края глаз не кажет, с дворянами своими, вишь, не ладит. За него советники теперь всем заправляют, на меня косятся, стороной обходят. Ни к чему я им – как бельмо в глазу. Да и то сказать, чем мне людей приманить. Двор у тестя покойного, сказывают, пребогатый был – курфюрсту Саксонскому потягаться. Балы какие задавал, машкерады, люминации, огни потешные без счету жег, быков жареных народу по праздникам выставлял. А теперь…

– От той роскоши, государыня герцогиня, сынку-то и пришлось поясок потуже затянуть. Размахнулся больно старик – не по своей мошне. Шестнадцать лет правил, а сколько имений герцогских заложил, сколько земель продал. Да и братец его, покуда племянничка малолетнего, покойного супруга твоего, опекал, казной попользовался, неча греха таить. А там война подоспела: из страны беги, а в стране разор. Шведы не милуют, да и с нашими нелегко. Вам бы с молодым герцогом дела поправлять, порядок наводить, ан вишь, как все обернулось. Доехать до своих земель едва успели, а уж супруг богу душу отдал, царствие ему небесное.

– Я поначалу убиваться стала, а потом даже, грешный человек, порадовалась. Все кругом чужое, не такое, думаю, скоро Москву опять увижу, маменьку, сестриц. Маменька хоть иной раз на меня боле других серчает, да все одно свои, родные. Куда там! Дяденька Петр Алексеич ни в какую. Не затем, говорит, свадьбу играли, чтоб обратно ехала. Сидеть ей, мол, теперь в Курляндии. Как ослушаешься! Хоть бы робеночек остался – все не так скучно.

Императрица Анна Иоанновна.

Императрица Анна Иоанновна.

– «Робеночек»! Что ж ты, государыня, смотрела? Что ж сразу не понесла? Герцог мужик здоровый был, да и ты, слава тебе господи, в поле не обсевок. «Робеночек»! Тогда бы все по-другому пошло. Тогда была бы ты во всей Курляндии одна хозяйка, покуда сынок не подрос, и носу бы от тебя никто из курляндцев не воротил – по тому законная правительница. А так что – бобылка.

– Вот и говорю, сил моих сидеть тут нету. Теперь дяденька тебя прислал двором моим ведать. Гофмейстер! Выходит, не видать мне больше Москвы.

– Чтой-то ты, государыня! Это девка с посиделок в дом родительский ворочается, а замужней бабе туда дороги нету, разве что погостевать. Будто сама не знаешь. Да и на что она тебе, Москва? У тебя теперь свой дом, свой двор, свое царство.

– Ну уж и царство – слова одни!

– А ты не спеши, герцогинюшка, торопиться-то только блох ловить хорошо. Глядишь, обживешься да так заживешь – любо-дорого. Ни тебе забот, ни тебе хлопот, ни над тобой хозяев. Для того я и прислан. А ты живи себе припеваючи.

– Петр Михайлыч, батюшка, объясни ты мне хитрость эту, никак в толк не возьму. Ведь курляндцы мне по сорок тысяч рублев в год содержания платить обещались как герцогине ихней, сами копейки не платят, а говорят – в расчете.

– Да видишь, Анна Иоанновна, дяденька твой Петр Алексеевич как придумал. Курляндцы, известно, платить не станут. Так вот вместо денег государь двенадцать имений у них вроде как в залог взял, чтоб доходами пользоваться. Вот и велено мне, чтоб не обхитрили тебя, поместьями-то и заняться. Не женское это дело.

– А жалованье-то какое тебе положить? Деньги у меня, Петр Михайлыч, должно сам знаешь, считаные, пересчитаные.

– И опять не твоя забота, матушка, – государь из своей казны все уладил.

– Значит, и слуга ты не мой, а государев, ко мне для догляду приставленный.

– Эк слово какое сказала! А как же Василий Юшков при твоей матушке всеми делами заправляет? Тоже, чай, на государевом жалованье, а нешто царица Прасковья Федоровна когда в нем сумлевалась?

– Боле чем самой себе верит.

– Видишь! А на меня, матушка герцогиня, ты и вовсе зря подумала. Мы, Бестужевы, почитай, четверть века твоему семейству служим.

– Верно, долгонько.

– Да разве слуга службу выбирает. Куда пошлют, там и служит.

– Теперь, значит, у меня будешь.

– Выходит. А уж какой слуга я тебе буду, ты по делам моим, государыня, суди.

– А почему государь ко мне тебя-то выбрал?

– Мне государевы мысли неведомы. Однако полагаю, по причине, что Европу повидал, чужие страны. Знаю, как двор герцогский поставить.

– А страны-то какие?

– Берлин. Вену.

– По делам был аль обычаев посмотреть?

– По делам, само собой, по делам.

– А теперь ко мне. Выходит, не без дела – не из-за одних же поместий: где посеять, где убрать.

– Государыня, мне у тебя служить, так что и скрываться от тебя нечего. Ездил я по Европе царевича сватать.

– Алешку-то? И что ж, это ты ему принцессу Шарлотту-то сыскал?

– Я, государыня.

– Какая ж она, расскажи, Петр Михайлыч, Алешке-то пара аль нет?

– Да что говорить, государыня. На четыре годка царевича помладше. Шестнадцать ей только-только стукнуло. Тоненькая такая, – того гляди, переломится. Личико-то бледненькое, узенькое, нос длинноват, а губы большие, алые и глаза темные. Про волосы не скажу – в куафюру уложены были пудреную. Субтильная, видно, от голосу громкого, кто что обронит, вздрагивает и все плечиком поводит: мол, недовольна, – а вслух не говорит. На всю их фамилию Брауншвейгскую очень похожая: чистый отец, герцог Людвик, только что понежнее будет.

– А я вот на батюшку совсем непохожая. Скажи, Петр Михайлович, у матушки и до нас с сестрицами детки были?

– Как же, две дочки. Одна годок прожила, другая того меньше: не дал Бог веку. Зато вы вон все какие красавицы писаные матушке на утешенье выросли.

– А Василий-то Юшков когда к матушке на службу пришел – перед Катерининым рождением, что ли?

– И охота тебе, герцогинюшка, голову по-пустому ломать. Кто нас, слуг ваших верных, доглядит – когда пришел, когда ушел.

– Юшков-то не ушел.

– Служит верно. Государю на глаза не попадался, гневу царского не навлек – вот и живет.

– Да, служит верно. Просилась я у матушки еще в Измайлове пожить, таково-то строго приказал, что, мол, противу государеву указу царице не след челом бить. Матушка государя слушает, да и Юшкову не перечит. Сына вот он со мной прислал. Верить, значит, сынку-то, говоришь? Да и то правда, кому-никому верить надо.

– Надо ли? Не знаю, матушка. Верить себе можно, да и то не в каждый час. Самого себя и то опасаться приходится: слаб-от человек-то.

– Да еще тебя, Петр Михайлыч, спросить хотела: а денег у меня теперь вдосталь будет?

– Это как его императорское величество повелит.

– Да ты что? Коли соберешь с поместий-то этих закладных, значит, и будут у меня деньги.

– Сколько государь положит. Он один и живота и смерти вашей, герцогинюшка, хозяин. Так-то.

…Третьяковский каталог не грешит многословием: «Бутковский, Артемий. Художник середины XVIII века». Но еще за полстолетия до появления этой скупой строки в печати были приведены куда более подробные и точные сведения. Не каждому доставалось стать предметом исследования на страницах самого популярного и серьезного искусствоведческого журнала дореволюционных лет – «Старые годы»! У Бутковского к тому же воспроизведена одна из его работ. С годами накопились и другие архивные материалы.

Прежде всего не просто Артемий – Артемий Николаевич. И как могло быть иначе – без отчества, когда речь шла ни о каком не крепостном, но обедневшем украинском шляхтиче. Не хватало средств вступить на военную службу. Не было протекции занять место с окладом по гражданской. Зато не существовало в семье и никаких предубеждений, чтобы заняться живописным ремеслом. Шляхтичи Левицкий и Боровиковский не составляли в свои годы исключения. Бутковский обучился «на собственном коште», чтобы уехать из родного Киева искать удачи в столице. В украинских архивах его имени, по-видимому, не сохранилось.

Слов нет, это совсем немного для искусства середины XVIII века – навыки рисунка, наработанные на бесконечном копировании гравюр, и ловкость в сочинении декоративных композиций. Но к ним добавлялось врожденное чувство цвета, сочная, теплая гамма, так напоминавшая украинские росписи. А ремесленническая ограниченность искупалась происхождением – шляхетство помогает Бутковскому оказаться в Петербурге среди художников, работавших для Коллегии иностранных дел.

Великий канцлер умеет наживать врагов, но умеет и приобретать благодарных. Бутковский незамедлительно выполняет заказ осужденного Бестужева-Рюмина на копию, хотя любая связь с государственным преступником могла повлечь за собой слишком серьезные последствия. Тем более охотно соглашается устроить школу крепостных художников, когда оправданный Екатериной II бывший канцлер снова обретет свободу и почти былое положение при дворе. Почти – потому что, нарочито радушно распахивая перед жертвой гнева своей предшественницы двери дворца и даже личных апартаментов, куда Бестужеву-Рюмину отныне разрешено было входить в любое время без доклада, новая императрица меньше всего думала об услугах престарелого дипломата. Ему следовало удовлетвориться внешними знаками благоволения и монаршей милости, в остальном оставалось развлекаться по собственному вкусу, не тревожа императрицу.

Меценатство – оно всегда было в моде при русском дворе, но им никогда не грешил Бестужев-Рюмин. Школа Бутковского – новость в привычном распорядке его жизни. Учеников немного. И их главное дело – копии портретов канцлера. Единственное дело! Федор Мхов, Федор Родионов – эти имена стоят на повторениях титовского оригинала, вернее – были поставлены на них в 1763 году. От Бутковского требовалось лишь сообщить необходимые навыки копиистам. Он удачно справится с обязанностями, заслужит самые лестные отзывы Бестужева-Рюмина, которые послужат превосходной рекомендацией на будущее. После смерти своего покровителя он поступит в штат Герольдмейстерской конторы и почти сразу станет руководителем ее художников.

Искусство ли это? Во всяком случае, мастерство. Герольдмейстерская контора занималась придумыванием гербов вновь испеченных дворян и титулованных особ. Ее устраивает еще Петр I, пригласивший для сочинения геральдических композиций по общеевропейскому образцу итальянца графа Санти, контору поддерживают и все последующие венценосцы. Рекомендация Бестужева-Рюмина имела значение не для одной конторы – Бутковским не пренебрегла и сама Екатерина.

Начало 1768 года отмечено важным событием в русской медицине – началом оспопрививания. Императрица – «ради общего примера» – решается дать привить оспу себе и наследнику, будущему Павлу I. Благополучное завершение неслыханной операции отмечается пышнейшим императорским манифестом. Еще бы – так ли много в истории самодержцев, способных рисковать ради подданных собственным здоровьем! Придворные панегирики не жалеют восторженных славословий. Производивший прививку лейб-медик Димсдаль возводится в баронское достоинство, младенец Александр Маркок, у которого бралась прививка, – в потомственное дворянство с многозначительной переменой фамилии на Оспенный. Рисунок диплома для дворянина Александра Оспенного должен выполнить Артемий Бутковский. Само оформление листа делается самым дорогим. Сохранившийся в архиве счет свидетельствует о значительности произведенных затрат, которые берет на себя императрица: «…за письмо академии наук гридировальному подмастерью Льву Терскому 20 рублев, за сделание к диплому шелковых с золотом кистей пуговишному мастеру Ивану Шмуту 12 р. 60 к., парчи 1 аршин с вершком 10 р. и тафты 3 аршина – 3 р. 60 к., за переплет – 4 руб., за серебряный ковчег серебряных дел мастеру Николаю Берквисту – 35 р.». Дороже всех было оценено мастерство Бутковского – 80 рублей, в то время как среднее годовое жалованье состоящего на государственной службе живописца не превышало 40 рублей.

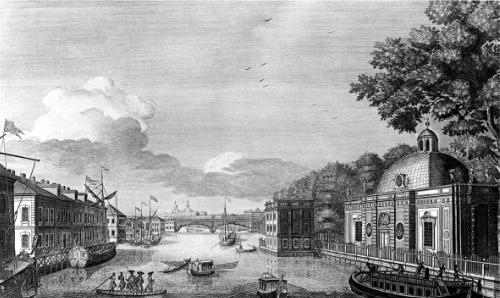

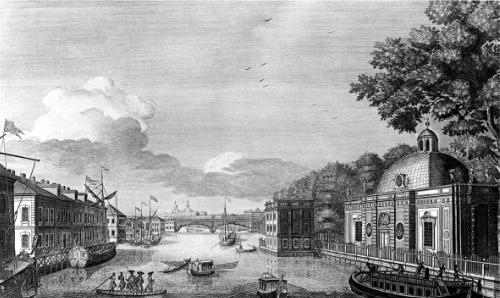

М. Махаев. Грот в Летнем саду.

М. Махаев. Грот в Летнем саду.

Натаскать учеников на копирование портретов было тем проще, что речь шла всего лишь о двух. Бестужев-Рюмин никогда не отличался интересом к собственным изображениям, тем более не искал возможности заказывать их, подобно многим царедворцам, у каждой заезжей знаменитости. Здесь же его интересует старик в рубище и полотно кисти Токе. Сначала старик, которого вслед за самим Бутковским напишут все ученики школы. Потом Токе. Не в силу технических сложностей – в обоих случаях, насколько можно судить по особенностям ученических холстов, оригиналами для учеников служили копии Бутковского со всеми их погрешностями, упрощенностью, своеобразием цветовых решений. Последовательность имела свою определенную причину: год 1763-й – многочисленные воспроизведения Бестужева-Рюмина в ссылке, год 1765-й – копии изображения бывшего великого канцлера в славе.

– От той роскоши, государыня герцогиня, сынку-то и пришлось поясок потуже затянуть. Размахнулся больно старик – не по своей мошне. Шестнадцать лет правил, а сколько имений герцогских заложил, сколько земель продал. Да и братец его, покуда племянничка малолетнего, покойного супруга твоего, опекал, казной попользовался, неча греха таить. А там война подоспела: из страны беги, а в стране разор. Шведы не милуют, да и с нашими нелегко. Вам бы с молодым герцогом дела поправлять, порядок наводить, ан вишь, как все обернулось. Доехать до своих земель едва успели, а уж супруг богу душу отдал, царствие ему небесное.

– Я поначалу убиваться стала, а потом даже, грешный человек, порадовалась. Все кругом чужое, не такое, думаю, скоро Москву опять увижу, маменьку, сестриц. Маменька хоть иной раз на меня боле других серчает, да все одно свои, родные. Куда там! Дяденька Петр Алексеич ни в какую. Не затем, говорит, свадьбу играли, чтоб обратно ехала. Сидеть ей, мол, теперь в Курляндии. Как ослушаешься! Хоть бы робеночек остался – все не так скучно.

– «Робеночек»! Что ж ты, государыня, смотрела? Что ж сразу не понесла? Герцог мужик здоровый был, да и ты, слава тебе господи, в поле не обсевок. «Робеночек»! Тогда бы все по-другому пошло. Тогда была бы ты во всей Курляндии одна хозяйка, покуда сынок не подрос, и носу бы от тебя никто из курляндцев не воротил – по тому законная правительница. А так что – бобылка.

– Вот и говорю, сил моих сидеть тут нету. Теперь дяденька тебя прислал двором моим ведать. Гофмейстер! Выходит, не видать мне больше Москвы.

– Чтой-то ты, государыня! Это девка с посиделок в дом родительский ворочается, а замужней бабе туда дороги нету, разве что погостевать. Будто сама не знаешь. Да и на что она тебе, Москва? У тебя теперь свой дом, свой двор, свое царство.

– Ну уж и царство – слова одни!

– А ты не спеши, герцогинюшка, торопиться-то только блох ловить хорошо. Глядишь, обживешься да так заживешь – любо-дорого. Ни тебе забот, ни тебе хлопот, ни над тобой хозяев. Для того я и прислан. А ты живи себе припеваючи.

– Петр Михайлыч, батюшка, объясни ты мне хитрость эту, никак в толк не возьму. Ведь курляндцы мне по сорок тысяч рублев в год содержания платить обещались как герцогине ихней, сами копейки не платят, а говорят – в расчете.

– Да видишь, Анна Иоанновна, дяденька твой Петр Алексеевич как придумал. Курляндцы, известно, платить не станут. Так вот вместо денег государь двенадцать имений у них вроде как в залог взял, чтоб доходами пользоваться. Вот и велено мне, чтоб не обхитрили тебя, поместьями-то и заняться. Не женское это дело.

– А жалованье-то какое тебе положить? Деньги у меня, Петр Михайлыч, должно сам знаешь, считаные, пересчитаные.

– И опять не твоя забота, матушка, – государь из своей казны все уладил.

– Значит, и слуга ты не мой, а государев, ко мне для догляду приставленный.

– Эк слово какое сказала! А как же Василий Юшков при твоей матушке всеми делами заправляет? Тоже, чай, на государевом жалованье, а нешто царица Прасковья Федоровна когда в нем сумлевалась?

– Боле чем самой себе верит.

– Видишь! А на меня, матушка герцогиня, ты и вовсе зря подумала. Мы, Бестужевы, почитай, четверть века твоему семейству служим.

– Верно, долгонько.

– Да разве слуга службу выбирает. Куда пошлют, там и служит.

– Теперь, значит, у меня будешь.

– Выходит. А уж какой слуга я тебе буду, ты по делам моим, государыня, суди.

– А почему государь ко мне тебя-то выбрал?

– Мне государевы мысли неведомы. Однако полагаю, по причине, что Европу повидал, чужие страны. Знаю, как двор герцогский поставить.

– А страны-то какие?

– Берлин. Вену.

– По делам был аль обычаев посмотреть?

– По делам, само собой, по делам.

– А теперь ко мне. Выходит, не без дела – не из-за одних же поместий: где посеять, где убрать.

– Государыня, мне у тебя служить, так что и скрываться от тебя нечего. Ездил я по Европе царевича сватать.

– Алешку-то? И что ж, это ты ему принцессу Шарлотту-то сыскал?

– Я, государыня.

– Какая ж она, расскажи, Петр Михайлыч, Алешке-то пара аль нет?

– Да что говорить, государыня. На четыре годка царевича помладше. Шестнадцать ей только-только стукнуло. Тоненькая такая, – того гляди, переломится. Личико-то бледненькое, узенькое, нос длинноват, а губы большие, алые и глаза темные. Про волосы не скажу – в куафюру уложены были пудреную. Субтильная, видно, от голосу громкого, кто что обронит, вздрагивает и все плечиком поводит: мол, недовольна, – а вслух не говорит. На всю их фамилию Брауншвейгскую очень похожая: чистый отец, герцог Людвик, только что понежнее будет.

– А я вот на батюшку совсем непохожая. Скажи, Петр Михайлович, у матушки и до нас с сестрицами детки были?

– Как же, две дочки. Одна годок прожила, другая того меньше: не дал Бог веку. Зато вы вон все какие красавицы писаные матушке на утешенье выросли.

– А Василий-то Юшков когда к матушке на службу пришел – перед Катерининым рождением, что ли?

– И охота тебе, герцогинюшка, голову по-пустому ломать. Кто нас, слуг ваших верных, доглядит – когда пришел, когда ушел.

– Юшков-то не ушел.

– Служит верно. Государю на глаза не попадался, гневу царского не навлек – вот и живет.

– Да, служит верно. Просилась я у матушки еще в Измайлове пожить, таково-то строго приказал, что, мол, противу государеву указу царице не след челом бить. Матушка государя слушает, да и Юшкову не перечит. Сына вот он со мной прислал. Верить, значит, сынку-то, говоришь? Да и то правда, кому-никому верить надо.

– Надо ли? Не знаю, матушка. Верить себе можно, да и то не в каждый час. Самого себя и то опасаться приходится: слаб-от человек-то.

– Да еще тебя, Петр Михайлыч, спросить хотела: а денег у меня теперь вдосталь будет?

– Это как его императорское величество повелит.

– Да ты что? Коли соберешь с поместий-то этих закладных, значит, и будут у меня деньги.

– Сколько государь положит. Он один и живота и смерти вашей, герцогинюшка, хозяин. Так-то.

…Третьяковский каталог не грешит многословием: «Бутковский, Артемий. Художник середины XVIII века». Но еще за полстолетия до появления этой скупой строки в печати были приведены куда более подробные и точные сведения. Не каждому доставалось стать предметом исследования на страницах самого популярного и серьезного искусствоведческого журнала дореволюционных лет – «Старые годы»! У Бутковского к тому же воспроизведена одна из его работ. С годами накопились и другие архивные материалы.

Прежде всего не просто Артемий – Артемий Николаевич. И как могло быть иначе – без отчества, когда речь шла ни о каком не крепостном, но обедневшем украинском шляхтиче. Не хватало средств вступить на военную службу. Не было протекции занять место с окладом по гражданской. Зато не существовало в семье и никаких предубеждений, чтобы заняться живописным ремеслом. Шляхтичи Левицкий и Боровиковский не составляли в свои годы исключения. Бутковский обучился «на собственном коште», чтобы уехать из родного Киева искать удачи в столице. В украинских архивах его имени, по-видимому, не сохранилось.

Слов нет, это совсем немного для искусства середины XVIII века – навыки рисунка, наработанные на бесконечном копировании гравюр, и ловкость в сочинении декоративных композиций. Но к ним добавлялось врожденное чувство цвета, сочная, теплая гамма, так напоминавшая украинские росписи. А ремесленническая ограниченность искупалась происхождением – шляхетство помогает Бутковскому оказаться в Петербурге среди художников, работавших для Коллегии иностранных дел.

Великий канцлер умеет наживать врагов, но умеет и приобретать благодарных. Бутковский незамедлительно выполняет заказ осужденного Бестужева-Рюмина на копию, хотя любая связь с государственным преступником могла повлечь за собой слишком серьезные последствия. Тем более охотно соглашается устроить школу крепостных художников, когда оправданный Екатериной II бывший канцлер снова обретет свободу и почти былое положение при дворе. Почти – потому что, нарочито радушно распахивая перед жертвой гнева своей предшественницы двери дворца и даже личных апартаментов, куда Бестужеву-Рюмину отныне разрешено было входить в любое время без доклада, новая императрица меньше всего думала об услугах престарелого дипломата. Ему следовало удовлетвориться внешними знаками благоволения и монаршей милости, в остальном оставалось развлекаться по собственному вкусу, не тревожа императрицу.

Меценатство – оно всегда было в моде при русском дворе, но им никогда не грешил Бестужев-Рюмин. Школа Бутковского – новость в привычном распорядке его жизни. Учеников немного. И их главное дело – копии портретов канцлера. Единственное дело! Федор Мхов, Федор Родионов – эти имена стоят на повторениях титовского оригинала, вернее – были поставлены на них в 1763 году. От Бутковского требовалось лишь сообщить необходимые навыки копиистам. Он удачно справится с обязанностями, заслужит самые лестные отзывы Бестужева-Рюмина, которые послужат превосходной рекомендацией на будущее. После смерти своего покровителя он поступит в штат Герольдмейстерской конторы и почти сразу станет руководителем ее художников.

Искусство ли это? Во всяком случае, мастерство. Герольдмейстерская контора занималась придумыванием гербов вновь испеченных дворян и титулованных особ. Ее устраивает еще Петр I, пригласивший для сочинения геральдических композиций по общеевропейскому образцу итальянца графа Санти, контору поддерживают и все последующие венценосцы. Рекомендация Бестужева-Рюмина имела значение не для одной конторы – Бутковским не пренебрегла и сама Екатерина.

Начало 1768 года отмечено важным событием в русской медицине – началом оспопрививания. Императрица – «ради общего примера» – решается дать привить оспу себе и наследнику, будущему Павлу I. Благополучное завершение неслыханной операции отмечается пышнейшим императорским манифестом. Еще бы – так ли много в истории самодержцев, способных рисковать ради подданных собственным здоровьем! Придворные панегирики не жалеют восторженных славословий. Производивший прививку лейб-медик Димсдаль возводится в баронское достоинство, младенец Александр Маркок, у которого бралась прививка, – в потомственное дворянство с многозначительной переменой фамилии на Оспенный. Рисунок диплома для дворянина Александра Оспенного должен выполнить Артемий Бутковский. Само оформление листа делается самым дорогим. Сохранившийся в архиве счет свидетельствует о значительности произведенных затрат, которые берет на себя императрица: «…за письмо академии наук гридировальному подмастерью Льву Терскому 20 рублев, за сделание к диплому шелковых с золотом кистей пуговишному мастеру Ивану Шмуту 12 р. 60 к., парчи 1 аршин с вершком 10 р. и тафты 3 аршина – 3 р. 60 к., за переплет – 4 руб., за серебряный ковчег серебряных дел мастеру Николаю Берквисту – 35 р.». Дороже всех было оценено мастерство Бутковского – 80 рублей, в то время как среднее годовое жалованье состоящего на государственной службе живописца не превышало 40 рублей.

Натаскать учеников на копирование портретов было тем проще, что речь шла всего лишь о двух. Бестужев-Рюмин никогда не отличался интересом к собственным изображениям, тем более не искал возможности заказывать их, подобно многим царедворцам, у каждой заезжей знаменитости. Здесь же его интересует старик в рубище и полотно кисти Токе. Сначала старик, которого вслед за самим Бутковским напишут все ученики школы. Потом Токе. Не в силу технических сложностей – в обоих случаях, насколько можно судить по особенностям ученических холстов, оригиналами для учеников служили копии Бутковского со всеми их погрешностями, упрощенностью, своеобразием цветовых решений. Последовательность имела свою определенную причину: год 1763-й – многочисленные воспроизведения Бестужева-Рюмина в ссылке, год 1765-й – копии изображения бывшего великого канцлера в славе.

Лондон

Министерство иностранных дел

Правительство тори

– Я хотел бы услышать о политических симпатиях наследника русского престола.

– К сожалению, это невозможно, сэр.

– Невозможно? Мы не имеем соответствующей информации?

– Именно эта информация и приводит к подобному выводу. Ни трехлетнее пребывание за границей, ни женитьба не определили пристрастий царевича Алексея.

– А влияние супруги?

– Я бы взял на себя смелость утверждать, что оно носит исключительно отрицательный характер. Царевич не терпит принцессы, старается с ней не общаться, а если что-то и делает, то только назло ей.

– Она неприятна ему как женщина?

– Трудно сказать, успел ли он по-настоящему разглядеть ее. Скорее, это приверженность к русской консервативной партии. Царевич не хотел иметь жены иного вероисповедания, чем православное.

– Он так религиозен?

– Окружен большим числом священников, несомненно, но религиозен ли, сомневаюсь. Образ его жизни меньше всего соответствует требованиям церкви. Это ханжество, позволяющее прикрывать жестокость и своеволие.

– Их может примирить ребенок.

– Бестужев высказал по этому поводу серьезное сомнение. Здесь существовало еще одно привходящее обстоятельство. Перед женитьбой царевич имел любовницу, которую царь Петр насильно постриг в монахини.

– Иначе говоря, царевич способен на сильные чувства.

– Или на обидчивость и злопамятность. Он не делал попыток облегчить положения своей любовницы. К тому же Алексей не может не помнить истории своей матери.

– Развод?

– Если это можно назвать разводом. Царь Петр начал тяготиться женой через год после заключения брака. Царевич воспитывался у матери, совершенно забытый отцом. С отъездом в Западную Европу Петр поручил своим приближенным уговорить царицу добровольно постричься в монахини. Ее отказ ни к чему не повел. В год возвращения из Великого посольства, то есть из Англии, Петр настоял на ее пострижении под именем Елены. Соответственно сын был отобран у матери.

– Царица, помнится, сослана?

– Сравнительно недалеко, если говорить о русских масштабах. Она оказалась в монастыре Суздаля.

– В заключении?

– Нет, таких строгостей царь к ней не применял. Через некоторое время она даже отказалась от монашеской одежды и начала вести светский образ жизни, принимала, правда очень немногочисленных, гостей, разъезжала по городу и пользовалась поддержкой духовенства. Существовали ходившие в народе предсказания, что либо царь умрет и Евдокия получит единовластие, либо Петр вернет ее во дворец.

– Сын не пытался вмешиваться в судьбу матери?

– Это не в его характере. Но время от времени он навещал царицу. Впрочем, это делали и отдельные вельможи по приказанию Петра, чтобы присмотреться к ее образу жизни и окружению.

– Ах да, я помню одну из таких депеш – таким вельможей был Бестужев.

– К сожалению, это невозможно, сэр.

– Невозможно? Мы не имеем соответствующей информации?

– Именно эта информация и приводит к подобному выводу. Ни трехлетнее пребывание за границей, ни женитьба не определили пристрастий царевича Алексея.

– А влияние супруги?

– Я бы взял на себя смелость утверждать, что оно носит исключительно отрицательный характер. Царевич не терпит принцессы, старается с ней не общаться, а если что-то и делает, то только назло ей.

– Она неприятна ему как женщина?

– Трудно сказать, успел ли он по-настоящему разглядеть ее. Скорее, это приверженность к русской консервативной партии. Царевич не хотел иметь жены иного вероисповедания, чем православное.

– Он так религиозен?

– Окружен большим числом священников, несомненно, но религиозен ли, сомневаюсь. Образ его жизни меньше всего соответствует требованиям церкви. Это ханжество, позволяющее прикрывать жестокость и своеволие.

– Их может примирить ребенок.

– Бестужев высказал по этому поводу серьезное сомнение. Здесь существовало еще одно привходящее обстоятельство. Перед женитьбой царевич имел любовницу, которую царь Петр насильно постриг в монахини.

– Иначе говоря, царевич способен на сильные чувства.

– Или на обидчивость и злопамятность. Он не делал попыток облегчить положения своей любовницы. К тому же Алексей не может не помнить истории своей матери.

– Развод?

– Если это можно назвать разводом. Царь Петр начал тяготиться женой через год после заключения брака. Царевич воспитывался у матери, совершенно забытый отцом. С отъездом в Западную Европу Петр поручил своим приближенным уговорить царицу добровольно постричься в монахини. Ее отказ ни к чему не повел. В год возвращения из Великого посольства, то есть из Англии, Петр настоял на ее пострижении под именем Елены. Соответственно сын был отобран у матери.

– Царица, помнится, сослана?

– Сравнительно недалеко, если говорить о русских масштабах. Она оказалась в монастыре Суздаля.

– В заключении?

– Нет, таких строгостей царь к ней не применял. Через некоторое время она даже отказалась от монашеской одежды и начала вести светский образ жизни, принимала, правда очень немногочисленных, гостей, разъезжала по городу и пользовалась поддержкой духовенства. Существовали ходившие в народе предсказания, что либо царь умрет и Евдокия получит единовластие, либо Петр вернет ее во дворец.

– Сын не пытался вмешиваться в судьбу матери?

– Это не в его характере. Но время от времени он навещал царицу. Впрочем, это делали и отдельные вельможи по приказанию Петра, чтобы присмотреться к ее образу жизни и окружению.

– Ах да, я помню одну из таких депеш – таким вельможей был Бестужев.

Петербург

Зимний дворец. Петр I и Г. И. Головкин

– Вот и выходит, Гаврила Иваныч, пошли все бестужевские труды прахом. Женился Алешка, а что проку-то!

– Не говори так, государь, время еще есть – поправится.

– Сколько ждать-то можно. Да что там, горбатого могила исправит.

– Нет, ты погоди, Петр Алексеевич, ты вспомни, разве сам на него последние годы не радовался. Ведь это в самый канун сражения Полтавского было, не только Алексей Петрович в Москве округ Кремля бастионы земляные возводил…

– Плохо возводил!

– Да не так уж и плохо, ты считай, работы сколько было. А он еще тебе целую статью об укреплении московской фортеции сочинил, об исправлении гарнизона.

– Откуда разума набрался. Eщe о сыске и обучении недорослей хлопотал.

– Вот-вот, разве не он в том же году полки набирал при Смоленске, в Петербург шведских полонянников отправлял.

– Ну это не велика премудрость. Что о военных действиях против донских казаков и вора Булавина доносил, потруднее было. В Вязьме тоже военные магазины осматривал.

– Видишь, государь, видишь! А в Сумы к тебе не он в 1709 году полки приводил? И «компания» его была, и с «собором» своим царевич не расставался, а дело-то делал. Так ты с судом-от не торопись, обожди маленько – один он ведь у тебя.

– То-то и плохо, что один. Ты скажи лучше, что случилось с ним? Словно подменили, как Василису-то прекрасную в монашки постригли. Слова мне единого не сказал, не просил, не пенял, а узнать нельзя. Неужто от бабы одной? Ни в жизнь не поверю.

– Как человека-то угадать, государь? Одному что была баба, что не было – один счет. А другой затаится, виду не покажет, а зло держать будет. Алексей Петрович всегда ндравным был.

– Так потому я его сразу за границу и послал. Три года ведь там пробыл, женился, с женой стал жить, да как жить – срам один. Трезвым не бывает, пьет – меры не знает, все норовит принцессу по пьяному делу порешить.

– Ты уж прости меня, государь, за смелость мою, только вспомни, каково тебе самому-то с царицей Евдокией Федоровной пришлось. Ну писем ты ей не отписывал, ну, с походу ворочаясь, в дом не заглядывал, ну сына видеть не хотел, так ведь иначе не мог. А из Великого посольства прибыл, так и полетел к Анне Ивановне в Немецкую-то слободу, о царице не спросил, даром что стояла на крыльце теремном, на глазах у всего честного народа стыдобу свою избывала. Жена нелюбимая – одно, а ведь тут царица! Что ж так сына-то строго судишь? Уговорил бы, потолковал, мол, счастье-то людское не для нас с тобой, не для тех, кто во дворце родится. Может, он и понял бы, поунялся.

– С ума ты спятил, Гаврила Иваныч! Время я для него искать буду, уговаривать. Дитятко какое нашлось, малое, неразумное. Пусть как хочет поступает, а я как воля моя расправляться с ним буду. Только чтоб он у меня принцессы пальцем не тронул! Родила б она сына, вот тогда у меня с Алексеем разговор был бы коротким. Да и нечего ему здесь со сворой своей якшаться. При первом случае отошлю обратно в Европу, пусть попроветрится. Что Бестужев-то толкует про венский двор? Неудовольствий там каких нет ли?

– Пока речи не было. Им ведь тоже мешаться не расчет. Не заметят, недослышат, и вся недолга. Между мужем и женой один Бог судья.

– Твоими бы устами да мед пить. По-домашнему судишь, Гаврила Иваныч. Сказал бы лучше – с Пруссией да Францией мы договоры заключили, вот они на все сквозь пальцы и готовы смотреть.

– Зато с Курляндией нам разговору не миновать.

– Что ж, давай толковать, канцлер.

1763–1765. Всего два года. В пересчете на жизненную канву дипломата – целых два года, и каких!

Прощение пришло не сразу. Кончина Елизаветы Петровны открывала путь к власти Петру III. Пусть недалекий, пусть неспособный уследить за хитросплетениями придворных интриг, он знал вину сосланного Бестужева-Рюмина. Не мог не знать. Любовница, которую голштинский принц мечтал возвести на русский престол вместо ненавистной жены, – Елизавета Илларионовна Воронцова – была родной сестрой канцлера и личного врага Бестужева Михайлы Воронцова.

Желание Бестужева-Рюмина видеть на престоле Екатерину, в обход принца – законного и объявленного наследника, в обход ее сына, – становилось серьезнейшей опасностью для будущего императора. Но раз Петр III императором стал, о прощении злоумышленника не могло быть и речи.

Пусть Петр III – это недолго: всего три месяца жизни в Петербурге, лето в Ораниенбауме и смерть «по пьяному случаю» среди ни на минуту не оставлявших «ненужного» царя Орловых. Петру важен Зимний дворец. Еще недостроенный – Елизавета умерла во временном жилище, так и не дождавшись вымечтанной резиденции. Еще плотно окруженный грязью лачуг и развалом времянок с Луговой стороны – будущей Дворцовой площади. Впрочем, достаточно разрешить жителям Петербурга взять отсюда все, что им вздумается, – и за один день луг будет вычищен до последней щепы. Рассказ очевидца А. Т. Болотова не дает оснований для сомнений.

Император выберет для себя комнаты второго этажа окнами на площадь и будущую Миллионную. Рядом, на антресолях, устроит Елизавету Воронцову. Во дворе в особом флигеле разместится девочка-родственница принцесса Голштейн-Бекская со своей свитой, единственная, в ком Петр видел члена своей семьи. Екатерине найдется место лишь в самом удаленном от императора уголке дворца, да и надолго ли? Меньше чем когда-нибудь раньше она уверена в завтрашнем дне. На что же надеяться ее едва не казненному доброжелателю?

– Не говори так, государь, время еще есть – поправится.

– Сколько ждать-то можно. Да что там, горбатого могила исправит.

– Нет, ты погоди, Петр Алексеевич, ты вспомни, разве сам на него последние годы не радовался. Ведь это в самый канун сражения Полтавского было, не только Алексей Петрович в Москве округ Кремля бастионы земляные возводил…

– Плохо возводил!

– Да не так уж и плохо, ты считай, работы сколько было. А он еще тебе целую статью об укреплении московской фортеции сочинил, об исправлении гарнизона.

– Откуда разума набрался. Eщe о сыске и обучении недорослей хлопотал.

– Вот-вот, разве не он в том же году полки набирал при Смоленске, в Петербург шведских полонянников отправлял.

– Ну это не велика премудрость. Что о военных действиях против донских казаков и вора Булавина доносил, потруднее было. В Вязьме тоже военные магазины осматривал.

– Видишь, государь, видишь! А в Сумы к тебе не он в 1709 году полки приводил? И «компания» его была, и с «собором» своим царевич не расставался, а дело-то делал. Так ты с судом-от не торопись, обожди маленько – один он ведь у тебя.

– То-то и плохо, что один. Ты скажи лучше, что случилось с ним? Словно подменили, как Василису-то прекрасную в монашки постригли. Слова мне единого не сказал, не просил, не пенял, а узнать нельзя. Неужто от бабы одной? Ни в жизнь не поверю.

– Как человека-то угадать, государь? Одному что была баба, что не было – один счет. А другой затаится, виду не покажет, а зло держать будет. Алексей Петрович всегда ндравным был.

– Так потому я его сразу за границу и послал. Три года ведь там пробыл, женился, с женой стал жить, да как жить – срам один. Трезвым не бывает, пьет – меры не знает, все норовит принцессу по пьяному делу порешить.

– Ты уж прости меня, государь, за смелость мою, только вспомни, каково тебе самому-то с царицей Евдокией Федоровной пришлось. Ну писем ты ей не отписывал, ну, с походу ворочаясь, в дом не заглядывал, ну сына видеть не хотел, так ведь иначе не мог. А из Великого посольства прибыл, так и полетел к Анне Ивановне в Немецкую-то слободу, о царице не спросил, даром что стояла на крыльце теремном, на глазах у всего честного народа стыдобу свою избывала. Жена нелюбимая – одно, а ведь тут царица! Что ж так сына-то строго судишь? Уговорил бы, потолковал, мол, счастье-то людское не для нас с тобой, не для тех, кто во дворце родится. Может, он и понял бы, поунялся.

– С ума ты спятил, Гаврила Иваныч! Время я для него искать буду, уговаривать. Дитятко какое нашлось, малое, неразумное. Пусть как хочет поступает, а я как воля моя расправляться с ним буду. Только чтоб он у меня принцессы пальцем не тронул! Родила б она сына, вот тогда у меня с Алексеем разговор был бы коротким. Да и нечего ему здесь со сворой своей якшаться. При первом случае отошлю обратно в Европу, пусть попроветрится. Что Бестужев-то толкует про венский двор? Неудовольствий там каких нет ли?

– Пока речи не было. Им ведь тоже мешаться не расчет. Не заметят, недослышат, и вся недолга. Между мужем и женой один Бог судья.

– Твоими бы устами да мед пить. По-домашнему судишь, Гаврила Иваныч. Сказал бы лучше – с Пруссией да Францией мы договоры заключили, вот они на все сквозь пальцы и готовы смотреть.

– Зато с Курляндией нам разговору не миновать.

– Что ж, давай толковать, канцлер.

1763–1765. Всего два года. В пересчете на жизненную канву дипломата – целых два года, и каких!

Прощение пришло не сразу. Кончина Елизаветы Петровны открывала путь к власти Петру III. Пусть недалекий, пусть неспособный уследить за хитросплетениями придворных интриг, он знал вину сосланного Бестужева-Рюмина. Не мог не знать. Любовница, которую голштинский принц мечтал возвести на русский престол вместо ненавистной жены, – Елизавета Илларионовна Воронцова – была родной сестрой канцлера и личного врага Бестужева Михайлы Воронцова.

Желание Бестужева-Рюмина видеть на престоле Екатерину, в обход принца – законного и объявленного наследника, в обход ее сына, – становилось серьезнейшей опасностью для будущего императора. Но раз Петр III императором стал, о прощении злоумышленника не могло быть и речи.

Пусть Петр III – это недолго: всего три месяца жизни в Петербурге, лето в Ораниенбауме и смерть «по пьяному случаю» среди ни на минуту не оставлявших «ненужного» царя Орловых. Петру важен Зимний дворец. Еще недостроенный – Елизавета умерла во временном жилище, так и не дождавшись вымечтанной резиденции. Еще плотно окруженный грязью лачуг и развалом времянок с Луговой стороны – будущей Дворцовой площади. Впрочем, достаточно разрешить жителям Петербурга взять отсюда все, что им вздумается, – и за один день луг будет вычищен до последней щепы. Рассказ очевидца А. Т. Болотова не дает оснований для сомнений.

Император выберет для себя комнаты второго этажа окнами на площадь и будущую Миллионную. Рядом, на антресолях, устроит Елизавету Воронцову. Во дворе в особом флигеле разместится девочка-родственница принцесса Голштейн-Бекская со своей свитой, единственная, в ком Петр видел члена своей семьи. Екатерине найдется место лишь в самом удаленном от императора уголке дворца, да и надолго ли? Меньше чем когда-нибудь раньше она уверена в завтрашнем дне. На что же надеяться ее едва не казненному доброжелателю?