1. Взаимосвязь религии и экономики: постановка проблемы

После знаменитых работ М. Вебера и В. Зомбарта,[117] посвященных влиянию религиозных систем на формирование капитализма в различных обществах, тема «Религия и экономика» стала одной из популярных в социологии и антропологии.

Многие классические социологические теории XIX – начала XX вв. предсказывали исчезновение традиционных религий как самостоятельного института в обществе современного типа, либо, по крайней мере, значительное падение их влияния.[118] Между тем реальные события последних десятилетий не всегда подтверждают этот прогноз. Так, влияние ислама на общественную жизнь в целом и на экономику в частности в начале XXI в. не только не ослабевает, но скорее увеличивается. Это касается как стран с преобладающим мусульманским населением, так и тех территорий, где влияние этой религии до недавних пор было незначительным. В полной мере этот процесс характерен и для России, которая практически с начала своего формирования являлась поликонфессиональной страной, где ислам был второй по значимости (после православия) религией. Не учитывая возрастания влияния ислама в наши дни, невозможно прогнозировать судьбы развития мира в будущем, в том числе и такого региона, как Россия.

Среди народов России ислам распространен у титульных этносов Кавказа (за исключением большинства осетин), в Поволжье (казанские татары и башкиры), а также среди некоторых групп западносибирских татар. По численности последователи ислама занимают второе место после православных христиан и значительно опережают традиционные для России конфессиональные общности буддистов и иудеев. В Поволжье ислам появился не позже X в., вместе с потоком переселенцев и купцов из Аравии и Средней Азии. Распространение ислама на Северном Кавказе связано с господством Османской империи (XV–XVI вв.). До этого большинство народов Северного Кавказа придерживалось традиционных племенных верований; часть из них еще в V–VI вв. заимствовала христианство под влиянием Византии, сменив его впоследствии на ислам.

Каковы же факторы, способствующие сохранению и возрождению роли ислама в России? И каким образом этот фактор может повлиять на экономику?

Воздействие религии на экономику в современном мире может осуществляться по разным каналам.

• Религия может формировать терминальные и инструментальные ценности населения, т. е. цели, к которым следует стремиться, и средства, с помощью которых эти цели могут достигаться. Тем самым она косвенно может способствовать формированию слоя предпринимателей, либо тормозить этот процесс.

• Религиозные институты могут являться самостоятельным экономическим агентом. Так, например, во многих обществах значительную экономическую роль играют монастыри. Центральный аппарат католической церкви сам по себе является крупным экономическим агентом.

• Ограничения, налагаемые религиями на повседневную жизнь их адептов, во многом определяют особенности потребительского поведения. Это сказывается, в частности, в пищевых предпочтениях, в одежде, потреблении ритуальных товаров и услуг.

• Наконец, религиозные системы влияют на экономику не только содержанием вероучения, но и самим фактом того, что вокруг вероучения формируются устойчивые круги общения. Входящие в них индивиды и семьи разделяют близкие этические нормы и связаны устойчивыми социальными связями, т. е. образуют социальные сети. Это во многом облегчает экономические операции, поскольку делает поведение их участников более предсказуемым друг для друга, уменьшает, в конечном итоге, экономические риски и трансакционные издержки.

Наибольшее внимание исследователей привлекало воздействие религиозных норм и ценностей на формирование класса предпринимателей. Именно этой проблематике посвящены упоминавшиеся работы М. Вебера и В. Зомбарта. Воздействие религии на этот процесс может осуществляться по нескольким каналам.

• Религия может задавать нормы поведения, в той или иной степени соответствующие (или не соответствующие) предпринимательской деятельности.

• Религия может формировать типы личности, склонные либо не склонные к предпринимательству.

• На основе конфессиональных сообществ могут формироваться деловые сети, помогающие снизить трансакционные издержки при совершении сделок.

Нормы поведения и типы личности – это два аспекта культуры, связанные друг с другом, однако не идентичные. Нормы – это правила игры, внешние по отношению к личности. Они касаются конкретной сферы деятельности и могут заметно различаться в разных сферах. Человек может в своем поведении подчиняться нормам, не считая их правильными. Наоборот, личностные структуры определяют мотивы деятельности человека, которые могут не соответствовать внешним нормам. В принципе религиозная идеология и практика призваны согласовывать эти два аспекта, однако это не всегда достигается на практике.

Можно ли говорить о том, что конфессиональная принадлежность вообще и принадлежность к исламу в частности сказываются на предпринимательской активности в России?

В современной науке предпринимательство понимается как определенная социальная функция инноваций, выполняемая в обществе людьми, которые могут не составлять отдельную прослойку общества.[119] Предпринимательство как функция включает три необходимых элемента:

• организационное действие;

• инициирование изменений;

• денежный доход как цель и критерий успеха. При этом организационное действие в отличие от коммерции и инновации относится ко всему населению, а не только к собственно предпринимателям. Другими словами, если внесение инноваций и денежная прибыль как главная цель деятельности – это атрибуты собственно предпринимателей, то способность и возможность самоорганизации – это свойство всего населения, разделяющего ту или иную культуру.

Многие классические социологические теории XIX – начала XX вв. предсказывали исчезновение традиционных религий как самостоятельного института в обществе современного типа, либо, по крайней мере, значительное падение их влияния.[118] Между тем реальные события последних десятилетий не всегда подтверждают этот прогноз. Так, влияние ислама на общественную жизнь в целом и на экономику в частности в начале XXI в. не только не ослабевает, но скорее увеличивается. Это касается как стран с преобладающим мусульманским населением, так и тех территорий, где влияние этой религии до недавних пор было незначительным. В полной мере этот процесс характерен и для России, которая практически с начала своего формирования являлась поликонфессиональной страной, где ислам был второй по значимости (после православия) религией. Не учитывая возрастания влияния ислама в наши дни, невозможно прогнозировать судьбы развития мира в будущем, в том числе и такого региона, как Россия.

Среди народов России ислам распространен у титульных этносов Кавказа (за исключением большинства осетин), в Поволжье (казанские татары и башкиры), а также среди некоторых групп западносибирских татар. По численности последователи ислама занимают второе место после православных христиан и значительно опережают традиционные для России конфессиональные общности буддистов и иудеев. В Поволжье ислам появился не позже X в., вместе с потоком переселенцев и купцов из Аравии и Средней Азии. Распространение ислама на Северном Кавказе связано с господством Османской империи (XV–XVI вв.). До этого большинство народов Северного Кавказа придерживалось традиционных племенных верований; часть из них еще в V–VI вв. заимствовала христианство под влиянием Византии, сменив его впоследствии на ислам.

Каковы же факторы, способствующие сохранению и возрождению роли ислама в России? И каким образом этот фактор может повлиять на экономику?

Воздействие религии на экономику в современном мире может осуществляться по разным каналам.

• Религия может формировать терминальные и инструментальные ценности населения, т. е. цели, к которым следует стремиться, и средства, с помощью которых эти цели могут достигаться. Тем самым она косвенно может способствовать формированию слоя предпринимателей, либо тормозить этот процесс.

• Религиозные институты могут являться самостоятельным экономическим агентом. Так, например, во многих обществах значительную экономическую роль играют монастыри. Центральный аппарат католической церкви сам по себе является крупным экономическим агентом.

• Ограничения, налагаемые религиями на повседневную жизнь их адептов, во многом определяют особенности потребительского поведения. Это сказывается, в частности, в пищевых предпочтениях, в одежде, потреблении ритуальных товаров и услуг.

• Наконец, религиозные системы влияют на экономику не только содержанием вероучения, но и самим фактом того, что вокруг вероучения формируются устойчивые круги общения. Входящие в них индивиды и семьи разделяют близкие этические нормы и связаны устойчивыми социальными связями, т. е. образуют социальные сети. Это во многом облегчает экономические операции, поскольку делает поведение их участников более предсказуемым друг для друга, уменьшает, в конечном итоге, экономические риски и трансакционные издержки.

Наибольшее внимание исследователей привлекало воздействие религиозных норм и ценностей на формирование класса предпринимателей. Именно этой проблематике посвящены упоминавшиеся работы М. Вебера и В. Зомбарта. Воздействие религии на этот процесс может осуществляться по нескольким каналам.

• Религия может задавать нормы поведения, в той или иной степени соответствующие (или не соответствующие) предпринимательской деятельности.

• Религия может формировать типы личности, склонные либо не склонные к предпринимательству.

• На основе конфессиональных сообществ могут формироваться деловые сети, помогающие снизить трансакционные издержки при совершении сделок.

Нормы поведения и типы личности – это два аспекта культуры, связанные друг с другом, однако не идентичные. Нормы – это правила игры, внешние по отношению к личности. Они касаются конкретной сферы деятельности и могут заметно различаться в разных сферах. Человек может в своем поведении подчиняться нормам, не считая их правильными. Наоборот, личностные структуры определяют мотивы деятельности человека, которые могут не соответствовать внешним нормам. В принципе религиозная идеология и практика призваны согласовывать эти два аспекта, однако это не всегда достигается на практике.

Можно ли говорить о том, что конфессиональная принадлежность вообще и принадлежность к исламу в частности сказываются на предпринимательской активности в России?

В современной науке предпринимательство понимается как определенная социальная функция инноваций, выполняемая в обществе людьми, которые могут не составлять отдельную прослойку общества.[119] Предпринимательство как функция включает три необходимых элемента:

• организационное действие;

• инициирование изменений;

• денежный доход как цель и критерий успеха. При этом организационное действие в отличие от коммерции и инновации относится ко всему населению, а не только к собственно предпринимателям. Другими словами, если внесение инноваций и денежная прибыль как главная цель деятельности – это атрибуты собственно предпринимателей, то способность и возможность самоорганизации – это свойство всего населения, разделяющего ту или иную культуру.

2. Влияет ли конфессиональная принадлежность на установки по отношению к социальным нормам?

В качестве эмпирической базы в нашей статье используются данные проекта Marketing Index ТNS Gallup Media (далее MI). Анкета MI представляет собой набор стандартных вопросов, отражающих демографический состав населения, поведение и установки в сфере потребления, а также социально-психологические характеристики респондентов. Все вопросы анкеты адаптированы к российским условиям и многократно использовались в России. Используемый нами массив относится к 2002–2004 гг. и охватывает население средних и крупных городов России, с численностью населения более 100 тыс. человек.

Сравним установки представителей ислама с двумя другими конфессиональными общностями: православными христианами и иудеями. Ограничение нашего анализа этими религиями обусловлено тем, что они, наряду с буддизмом, являются наиболее распространенными в России и оказали заметное влияние на формирование общероссийской культуры. Однако буддизм имеет иные культурные корни, и его анализ значительно превысил бы объем одной статьи.

Для характеристики конфессиональной принадлежности в MI используются три вопроса: считает ли себя респондент верующим или религиозным человеком (определенно, до какой-то степени, не считает); к какому вероисповеданию (конфессии) он себя относит и до какой степени он следует религиозным предписаниям и правилам.

Для того чтобы картина влияния религиозной принадлежности на «предпринимательские» ценности стала более рельефной, мы выясняли, насколько часто выбираются «предпринимательские» ценности теми людьми, которые определенно считают себя верующими, исключив «колеблющихся». Всего в выборке оказалось более 7 тыс. человек, из них 82 % православных, 12 % мусульман и 6 % последователей иудаизма.

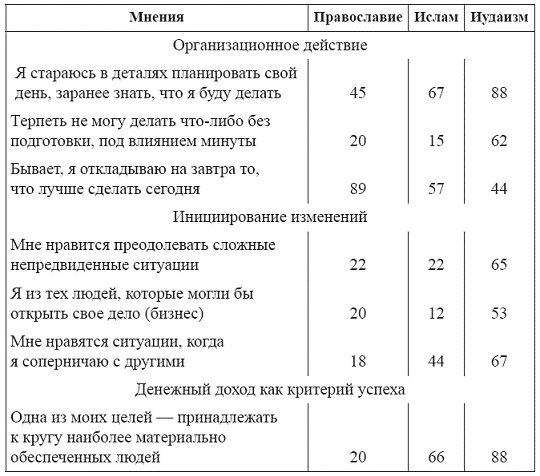

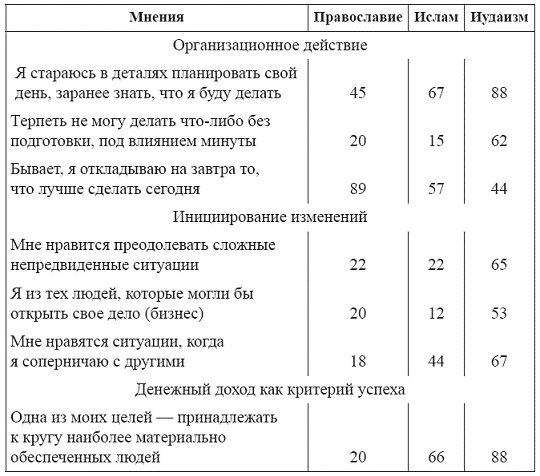

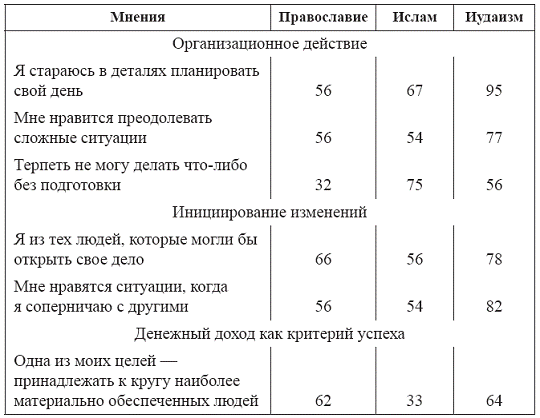

Результат представлен в табл. 1, которая содержит долю участников опроса, полностью и частично согласных с предложенным суждением, среди всех последовательных приверженцев каждой религии.[120] В данной таблице представлены только некоторые вопросы, использованные нами в анализе, которые дают наиболее выразительные результаты.

Как видим, наблюдаются значимые различия между конфессиональными группами по установкам, способствующим активности в бизнесе. Последователи иудаизма имеют значительное преимущество, немного отстают от них мусульмане, наименее выражены соответствующие установки среди православных христиан.

Не вызваны ли особенности установок спецификой социально-демографического состава представителей разных религий, которые действительно несколько различаются по уровню образования, возрастному составу и т. д.? Действительно, вполне может оказаться, что люди сходного возраста, занятия, образования и т. д. обладают схожими ориентациями, независимо от религиозной принадлежности.

Наглядный ответ на этот вопрос дает квазиэкспериментальный подход, так называемый ex post facto.[121] В данном случае необходимо сравнить группы респондентов, идентичных по основным социально-демографическим параметрам и различающихся только по вероисповеданию. Если их установки также будут различаться, тогда с высокой степенью вероятности эти различия вызваны именно религиозной принадлежностью.

Наиболее благоприятные установки по отношению к предпринимательской функции имеют молодые мужчины (16–34 лет), холостые, имеющие высшее образование, с социальным статусом руководителей, специалистов и доходом выше среднего. Назовем эту категорию целевой группой.

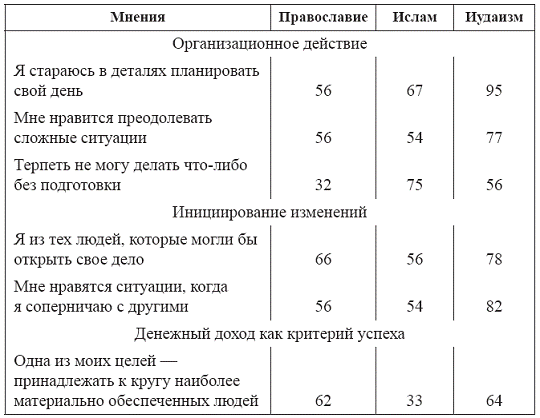

Из табл. 2 видно, что люди, схожие по набору социально-демографических характеристик, но принадлежащие разным конфессиям, различаются и по основным установкам.

Доля респондентов, согласившихся с суждениями, соответствующими предпринимательской функции, среди последователей иудаизма и в целевой группе по большинству пунктов значительно выше по сравнению с представителями других религий. Единственное исключение – молодые православные, которые чаще стремятся оказаться среди наиболее обеспеченных людей. Даже учитывая малочисленность выборок, различия между показателями можно считать статистически значимыми (уровень значимости 0,05 – 0,10, мощность (1 – β) = 0,90). В то же время необходимо отметить, что самоценность материального благосостояния среди молодых мусульман значительно ниже, чем среди представителей двух других конфессий, а готовность к самоорганизации по одному из вопросов (нежелание работать без подготовки) даже выше, чем среди иудеев и православных.

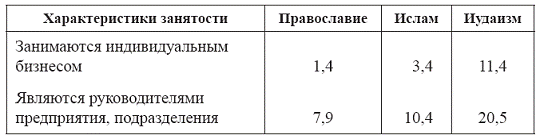

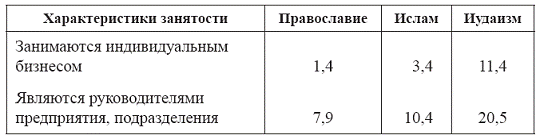

Различия в психологических установках проявляются и на поведенческом уровне (см. табл. 3). Данные таблицы относятся ко всем опрошенным. Среди работающего населения эти показатели примерно в 1,5–2 раза выше.

Второй возможный канал влияния религии – формирование различных типов личности в рамках конфессиональных сообществ. Конечно, инструменты массового опроса – не лучшее средство для выявления личностных структур. Тем не менее многолетняя практика развития психологических тестов позволяет надеяться, что самые общие выводы сделать можно.

В качестве одного из блоков опросного листа MI выступает тест на выявление личностных структур (KOMPASS). Эта запатентованная методика довольно часто используется сегодня в исследованиях. Тест содержит 120 вопросов-суждений, специальным образом отобранных и отражающих различные аспекты жизни человека.

Факторный анализ данных теста KOMPASS на всем массиве вне зависимости от религиозности выявили две латентные переменные, описывающие основные психологические типы:

• новаторство – консерватизм.

• социальная ответственность – индивидуализм.

Всего в типологии KOMPASS рассматриваются девять типов личности. Помимо четырех основных типов (новаторы, консерваторы, социально-ответственные, индивидуалисты), выделяются промежуточные (например, социально-ответственные новаторы, или консерваторы-индивидуалисты), а также нейтральная категория. Подробный анализ типов личности не входит в задачу нашей статьи. Приведем, однако, описания «чистых» психологических типов, содержащихся в инструкции к данному тесту.

Консерваторы

Консерваторы очень осторожны, рациональны, избегают неопределенности и стихийности, дорожат тем, чего добились к настоящему моменту. Плохо адаптируются к новым условиям, редко проявляют инициативу. Гуманистические ценности ставят выше материальных. Большое внимание уделяют здоровью. Они очень организованны и рациональны.

Новаторы

Энергичные, склонные к риску, азартные люди, авантюристы. Быстро адаптируются и чувствуют себя в любой ситуации как рыба в воде. Больше доверяют интуиции, нежели разуму. Они уверены в себе, им нравится соперничать, конкурировать с кем-либо. Трудности не пугают, а привлекают их.

Социально-ответственные

Это энергичные и инициативные люди, так называемые активисты. Стремятся постоянно участвовать в жизни общества. Они очень рациональны и организованны. Действуют по принципу социальной справедливости, моралисты, разделяют гуманистические ценности. Их волнуют проблемы экологии и окружающей среды.

Индивидуалисты

Самая ярко выраженная характеристика индивидуалистов – эгоцентризм. Они сконцентрированы на собственных интересах и не способны воспринимать информацию, противоречащую собственному опыту. Эти люди социально не активны и не энергичны. Они полностью замкнуты на себе, избегают участия в общественной жизни. В табл. 4 представлены эти основные типы.

Из данных табл. 4 можно сделать по крайней мере три вывода.

• Различия между конфессиональными группами по шкале «новаторы – консерваторы» значительно меньше, чем по шкале «ответственные – индивидуалисты».

• По шкале «ответственные – индивидуалисты» мусульмане ближе к православным, чем к иудеям.

• В целом последователи ислама занимают промежуточную позицию между представителями христианства и иудаизма, как и в отношении к различным нормам.

Сравним установки представителей ислама с двумя другими конфессиональными общностями: православными христианами и иудеями. Ограничение нашего анализа этими религиями обусловлено тем, что они, наряду с буддизмом, являются наиболее распространенными в России и оказали заметное влияние на формирование общероссийской культуры. Однако буддизм имеет иные культурные корни, и его анализ значительно превысил бы объем одной статьи.

Для характеристики конфессиональной принадлежности в MI используются три вопроса: считает ли себя респондент верующим или религиозным человеком (определенно, до какой-то степени, не считает); к какому вероисповеданию (конфессии) он себя относит и до какой степени он следует религиозным предписаниям и правилам.

Для того чтобы картина влияния религиозной принадлежности на «предпринимательские» ценности стала более рельефной, мы выясняли, насколько часто выбираются «предпринимательские» ценности теми людьми, которые определенно считают себя верующими, исключив «колеблющихся». Всего в выборке оказалось более 7 тыс. человек, из них 82 % православных, 12 % мусульман и 6 % последователей иудаизма.

Результат представлен в табл. 1, которая содержит долю участников опроса, полностью и частично согласных с предложенным суждением, среди всех последовательных приверженцев каждой религии.[120] В данной таблице представлены только некоторые вопросы, использованные нами в анализе, которые дают наиболее выразительные результаты.

Как видим, наблюдаются значимые различия между конфессиональными группами по установкам, способствующим активности в бизнесе. Последователи иудаизма имеют значительное преимущество, немного отстают от них мусульмане, наименее выражены соответствующие установки среди православных христиан.

Не вызваны ли особенности установок спецификой социально-демографического состава представителей разных религий, которые действительно несколько различаются по уровню образования, возрастному составу и т. д.? Действительно, вполне может оказаться, что люди сходного возраста, занятия, образования и т. д. обладают схожими ориентациями, независимо от религиозной принадлежности.

Таблица 1. Установки по отношению к социальным нормам, соответствующим элементам предпринимательства, в зависимости от конфессиональной принадлежности (% опрошенных)

Наглядный ответ на этот вопрос дает квазиэкспериментальный подход, так называемый ex post facto.[121] В данном случае необходимо сравнить группы респондентов, идентичных по основным социально-демографическим параметрам и различающихся только по вероисповеданию. Если их установки также будут различаться, тогда с высокой степенью вероятности эти различия вызваны именно религиозной принадлежностью.

Наиболее благоприятные установки по отношению к предпринимательской функции имеют молодые мужчины (16–34 лет), холостые, имеющие высшее образование, с социальным статусом руководителей, специалистов и доходом выше среднего. Назовем эту категорию целевой группой.

Из табл. 2 видно, что люди, схожие по набору социально-демографических характеристик, но принадлежащие разным конфессиям, различаются и по основным установкам.

Таблица 2. Межконфессиональные различия ценностных ориентаций внутри целевой группы

Доля респондентов, согласившихся с суждениями, соответствующими предпринимательской функции, среди последователей иудаизма и в целевой группе по большинству пунктов значительно выше по сравнению с представителями других религий. Единственное исключение – молодые православные, которые чаще стремятся оказаться среди наиболее обеспеченных людей. Даже учитывая малочисленность выборок, различия между показателями можно считать статистически значимыми (уровень значимости 0,05 – 0,10, мощность (1 – β) = 0,90). В то же время необходимо отметить, что самоценность материального благосостояния среди молодых мусульман значительно ниже, чем среди представителей двух других конфессий, а готовность к самоорганизации по одному из вопросов (нежелание работать без подготовки) даже выше, чем среди иудеев и православных.

Различия в психологических установках проявляются и на поведенческом уровне (см. табл. 3). Данные таблицы относятся ко всем опрошенным. Среди работающего населения эти показатели примерно в 1,5–2 раза выше.

Таблица 3. Некоторые характеристики занятости представителей разных религий

Второй возможный канал влияния религии – формирование различных типов личности в рамках конфессиональных сообществ. Конечно, инструменты массового опроса – не лучшее средство для выявления личностных структур. Тем не менее многолетняя практика развития психологических тестов позволяет надеяться, что самые общие выводы сделать можно.

В качестве одного из блоков опросного листа MI выступает тест на выявление личностных структур (KOMPASS). Эта запатентованная методика довольно часто используется сегодня в исследованиях. Тест содержит 120 вопросов-суждений, специальным образом отобранных и отражающих различные аспекты жизни человека.

Факторный анализ данных теста KOMPASS на всем массиве вне зависимости от религиозности выявили две латентные переменные, описывающие основные психологические типы:

• новаторство – консерватизм.

• социальная ответственность – индивидуализм.

Всего в типологии KOMPASS рассматриваются девять типов личности. Помимо четырех основных типов (новаторы, консерваторы, социально-ответственные, индивидуалисты), выделяются промежуточные (например, социально-ответственные новаторы, или консерваторы-индивидуалисты), а также нейтральная категория. Подробный анализ типов личности не входит в задачу нашей статьи. Приведем, однако, описания «чистых» психологических типов, содержащихся в инструкции к данному тесту.

Консерваторы

Консерваторы очень осторожны, рациональны, избегают неопределенности и стихийности, дорожат тем, чего добились к настоящему моменту. Плохо адаптируются к новым условиям, редко проявляют инициативу. Гуманистические ценности ставят выше материальных. Большое внимание уделяют здоровью. Они очень организованны и рациональны.

Новаторы

Энергичные, склонные к риску, азартные люди, авантюристы. Быстро адаптируются и чувствуют себя в любой ситуации как рыба в воде. Больше доверяют интуиции, нежели разуму. Они уверены в себе, им нравится соперничать, конкурировать с кем-либо. Трудности не пугают, а привлекают их.

Социально-ответственные

Это энергичные и инициативные люди, так называемые активисты. Стремятся постоянно участвовать в жизни общества. Они очень рациональны и организованны. Действуют по принципу социальной справедливости, моралисты, разделяют гуманистические ценности. Их волнуют проблемы экологии и окружающей среды.

Индивидуалисты

Самая ярко выраженная характеристика индивидуалистов – эгоцентризм. Они сконцентрированы на собственных интересах и не способны воспринимать информацию, противоречащую собственному опыту. Эти люди социально не активны и не энергичны. Они полностью замкнуты на себе, избегают участия в общественной жизни. В табл. 4 представлены эти основные типы.

Таблица 4. Некоторые характеристики типологии личности в системе KOMPASS, в зависимости от конфессии

Из данных табл. 4 можно сделать по крайней мере три вывода.

• Различия между конфессиональными группами по шкале «новаторы – консерваторы» значительно меньше, чем по шкале «ответственные – индивидуалисты».

• По шкале «ответственные – индивидуалисты» мусульмане ближе к православным, чем к иудеям.

• В целом последователи ислама занимают промежуточную позицию между представителями христианства и иудаизма, как и в отношении к различным нормам.

3. Основные характеристики ислама

Могут ли эти различия быть связанными с влиянием религии, и если «да», то какие особенности религий могли повлиять на них? В частности, какие исторические факторы развития ислама могли сказаться на установках по отношению к социальным нормам, разделяемым российскими мусульманами?

Методологические основы изучения влияния религии на экономику были заложены М. Вебером. В этом отношении наиболее характерна его работа «Хозяйственная этика мировых религий».[122] И хотя принципы, сформулированные Вебером, касаются только одного из аспектов – хозяйственной этики, они в целом применимы и к другим аспектам экономики. Их можно сформулировать следующим образом.

1. «Не существует хозяйственной этики, которая была бы только религиозно детерминирована».[123] В то же время «одним из детерминантов хозяйственной этики… является религиозная обусловленность жизненного поведения». Любая религия в конечном итоге имеет свой кодекс хозяйственной этики, в той или иной степени отличающийся от кодексов других религий, даже если эти особенности не сформулированы в явной форме.

2. Религиозная этика в целом и хозяйственная ее составляющая в частности связаны с условиями жизни, потребностями, интересами того социального слоя, который оказывал наибольшее влияние на формирование религиозной этики. Соответственно, чтобы понять сущность той или иной религии (и ее хозяйственной этики), необходимо изучить социальные, культурные, природные факторы, влиявшие на группу, породившую данную религию, в момент ее (религии) формирования.

3. Религиозные нормы не являются чем-то неизменным. В процессе развития религии меняется акцент на тех или иных нормах в зависимости от ситуации, в которой оказывается группа – носитель религии. Однако исходные нормы, заложенные в священных текстах и других документах начального периода, заметно влияют на ценностные ориентации верующих в последующих поколениях.

4. Нельзя, однако, считать, что религиозная этика в целом и хозяйственная в частности являются прямой формулировкой экономических интересов группы-носителя. Эти интересы лишь преломляются через призму ранних религиозных взглядов, потребности в идеологическом обосновании привилегированной позиции, либо, наоборот, в преодолении социальной фрустрации.

Чтобы ответить на поставленные в данном исследовании вопросы, необходимо охарактеризовать ислам как религиозную систему.

Для наших целей существенными представляются четыре его характеристики.

• Ислам является аврамической религией.

• Ислам является ортопраксической религией.

• В отличие от христианства и иудаизма ислам допускает сохранение родовых пережитков.

• Ислам более консервативен, чем другая ортопраксическая религия – иудаизм.

К аврамическим религиям, помимо ислама, относятся христианство и иудаизм. Свое «родовое» название они получили по имени библейского пророка Авраама, считающегося одним из основателей всех трех религий, которые имели общие исторические корни. Различия в вероучении и обрядности, существующие между ними, связаны с тем, что в дальнейшем они культивировались в разных группах населения, которые решали разные экономические и культурные задачи. Мусульмане создали мощную цивилизацию, которая на протяжении шести веков (примерно с VIII по XIV в.) доминировала в западной части Ойкумены, а затем пришла в относительный упадок под давлением бурно развивавшейся Европы, хотя крупные исламские государства (Персидская и Османская империи) существовали и позднее. Российское православие в течение нескольких столетий было главной идеологией Империи. Иудеи оказались в диаспоре в рамках сначала «языческой» и ранней христианской, затем арабской, европейской и российской цивилизаций, но тем не менее не ассимилировались, а сохранили культурную и религиозную идентичность и сумели найти свою социальную нишу в потоке сменяющихся цивилизаций. Сама история как бы поставила естественный эксперимент, демонстрирующий, как могут повлиять исторические условия на развитие идеологических систем и соответствующих им ценностей.

В религиоведении принято делить все религии на ортодоксальные и ортопраксические.[124] В ортодоксальных религиях (христианство, буддизм) основное внимание уделяется их моральным принципам. Ортопраксические религии акцентируются на правилах внутриобщинного поведения и соблюдении обрядности. К таким религиям относятся иудаизм и ислам. Разумеется, вопросы веры занимают важное место в ортопраксических религиях, а обряды соблюдаются и в ортодоксальных религиях. Однако их значимость в этих религиях далеко не одинакова. Это проявляется и в сфере экономики. В Священных Писаниях и произведениях адептов ортодоксальных религий в лучшем случае постулируются принципы ведения хозяйства. Главный же акцент делается на обосновании общих норм морали и нравственности. В отличие от этого в священных книгах как ислама (Коран, Сунна), так и иудаизма (Тора, Талмуд) значительное внимание уделяется регламентации повседневной, в том числе и хозяйственной, деятельности. В христианских конфессиях, в частности в православии, не существует документов, аналогичных по функциям и содержанию нормативным книгам Шариата или Талмуду. До некоторой степени в качестве такового можно рассматривать Домострой. Однако Домострой не является церковной книгой, он был адресован весьма ограниченному социальному слою – состоятельным горожанам, а не всем верующим. Кроме того, Домострой содержит лишь изложение общих принципов поведения, в то время как соответствующие документы ортопраксических религий включают подробный анализ конкретных ситуаций и возможных выходов из них. В них разрабатывались специальные кодексы социальной и экономической жизни религиозных общин, которые формально ссылались на священные первоисточники, хотя ситуации, которые в них рассматривались, были зачастую очень далеки от канонических. Полный Домострой включает 67 статей, объемом около 120 страниц.[125] Законодательные книги ислама и иудаизма содержат несколько тысяч страниц.

Главная причина того, что в иудаизме и исламе их практическая сторона приобрела настолько большой вес, состоит в том, что в период их становления и на более поздних этапах их базовые социальные группы находились в условиях жесткой рыночной конкуренции. Поэтому изначально одной из функций религий (хотя далеко не единственной!) было регулирование хозяйственных отношений внутри и вне общины. Необходимым условием выполнения этой функции было разделение своих и чужих. Последнее важно потому, что только в группах, имеющих четкий критерий членства, возможно установление и поддержание устойчивых правил поведения.

Поскольку соблюдение всех догматов и ритуалов ислама представляет определенные трудности, принято выделять пять основных ритуальных элементов (столпов ислама), соблюдение которых считается обязательным для мусульман. Это:

• вера в единого Аллаха и последнего пророка Мухаммада, выражающаяся в формуле «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его на Земле»;

• намаз – ежедневное многократное повторение пяти канонических молитв, совершаемое в определенное время и в определенной позе (с обращением в сторону Мекки или востока);

• закят – подаяния и пожертвования в пользу всей общины и неимущих ее членов;

• саум – пост во время весеннего месяца Рамазан;

• хадж – паломничество в Мекку и поклонение священному храму – Каабе.

Одной из особенностей ислама, выгодно отличающего его от других аврамических религий, является то, что в нем признаются адаты. Адаты – это законы местного обычного права, которые отличаются от основного закона (Шариата), но не противоречат ему. В первую очередь это касается законов межродовых отношений. И христианство, и иудаизм активно боролись с законами родового общества. Ислам, выросший на базе родового общества и распространявшийся среди народов, также имевших родовую структуру, мог выполнить свою историческую роль, только признав легитимность некоторых родовых законов. Наличие адатов способствовало тому, что неарабские народы легче воспринимали ислам, чем, к примеру, христианство.

Особенностью ислама, по сравнению с другой аврамической ор-то праксической религией – иудаизмом, является его консерватизм. Иудаизм – достаточно гибкая религия. За столетия приспособления в разных обществах сложилась практика интерпретации положений Торы. Этим иудаизм отличается от ислама, где авторитетными считались лишь те трактовки Корана, которые были даны ближайшими сподвижниками Мухаммада.

Методологические основы изучения влияния религии на экономику были заложены М. Вебером. В этом отношении наиболее характерна его работа «Хозяйственная этика мировых религий».[122] И хотя принципы, сформулированные Вебером, касаются только одного из аспектов – хозяйственной этики, они в целом применимы и к другим аспектам экономики. Их можно сформулировать следующим образом.

1. «Не существует хозяйственной этики, которая была бы только религиозно детерминирована».[123] В то же время «одним из детерминантов хозяйственной этики… является религиозная обусловленность жизненного поведения». Любая религия в конечном итоге имеет свой кодекс хозяйственной этики, в той или иной степени отличающийся от кодексов других религий, даже если эти особенности не сформулированы в явной форме.

2. Религиозная этика в целом и хозяйственная ее составляющая в частности связаны с условиями жизни, потребностями, интересами того социального слоя, который оказывал наибольшее влияние на формирование религиозной этики. Соответственно, чтобы понять сущность той или иной религии (и ее хозяйственной этики), необходимо изучить социальные, культурные, природные факторы, влиявшие на группу, породившую данную религию, в момент ее (религии) формирования.

3. Религиозные нормы не являются чем-то неизменным. В процессе развития религии меняется акцент на тех или иных нормах в зависимости от ситуации, в которой оказывается группа – носитель религии. Однако исходные нормы, заложенные в священных текстах и других документах начального периода, заметно влияют на ценностные ориентации верующих в последующих поколениях.

4. Нельзя, однако, считать, что религиозная этика в целом и хозяйственная в частности являются прямой формулировкой экономических интересов группы-носителя. Эти интересы лишь преломляются через призму ранних религиозных взглядов, потребности в идеологическом обосновании привилегированной позиции, либо, наоборот, в преодолении социальной фрустрации.

Чтобы ответить на поставленные в данном исследовании вопросы, необходимо охарактеризовать ислам как религиозную систему.

Для наших целей существенными представляются четыре его характеристики.

• Ислам является аврамической религией.

• Ислам является ортопраксической религией.

• В отличие от христианства и иудаизма ислам допускает сохранение родовых пережитков.

• Ислам более консервативен, чем другая ортопраксическая религия – иудаизм.

К аврамическим религиям, помимо ислама, относятся христианство и иудаизм. Свое «родовое» название они получили по имени библейского пророка Авраама, считающегося одним из основателей всех трех религий, которые имели общие исторические корни. Различия в вероучении и обрядности, существующие между ними, связаны с тем, что в дальнейшем они культивировались в разных группах населения, которые решали разные экономические и культурные задачи. Мусульмане создали мощную цивилизацию, которая на протяжении шести веков (примерно с VIII по XIV в.) доминировала в западной части Ойкумены, а затем пришла в относительный упадок под давлением бурно развивавшейся Европы, хотя крупные исламские государства (Персидская и Османская империи) существовали и позднее. Российское православие в течение нескольких столетий было главной идеологией Империи. Иудеи оказались в диаспоре в рамках сначала «языческой» и ранней христианской, затем арабской, европейской и российской цивилизаций, но тем не менее не ассимилировались, а сохранили культурную и религиозную идентичность и сумели найти свою социальную нишу в потоке сменяющихся цивилизаций. Сама история как бы поставила естественный эксперимент, демонстрирующий, как могут повлиять исторические условия на развитие идеологических систем и соответствующих им ценностей.

В религиоведении принято делить все религии на ортодоксальные и ортопраксические.[124] В ортодоксальных религиях (христианство, буддизм) основное внимание уделяется их моральным принципам. Ортопраксические религии акцентируются на правилах внутриобщинного поведения и соблюдении обрядности. К таким религиям относятся иудаизм и ислам. Разумеется, вопросы веры занимают важное место в ортопраксических религиях, а обряды соблюдаются и в ортодоксальных религиях. Однако их значимость в этих религиях далеко не одинакова. Это проявляется и в сфере экономики. В Священных Писаниях и произведениях адептов ортодоксальных религий в лучшем случае постулируются принципы ведения хозяйства. Главный же акцент делается на обосновании общих норм морали и нравственности. В отличие от этого в священных книгах как ислама (Коран, Сунна), так и иудаизма (Тора, Талмуд) значительное внимание уделяется регламентации повседневной, в том числе и хозяйственной, деятельности. В христианских конфессиях, в частности в православии, не существует документов, аналогичных по функциям и содержанию нормативным книгам Шариата или Талмуду. До некоторой степени в качестве такового можно рассматривать Домострой. Однако Домострой не является церковной книгой, он был адресован весьма ограниченному социальному слою – состоятельным горожанам, а не всем верующим. Кроме того, Домострой содержит лишь изложение общих принципов поведения, в то время как соответствующие документы ортопраксических религий включают подробный анализ конкретных ситуаций и возможных выходов из них. В них разрабатывались специальные кодексы социальной и экономической жизни религиозных общин, которые формально ссылались на священные первоисточники, хотя ситуации, которые в них рассматривались, были зачастую очень далеки от канонических. Полный Домострой включает 67 статей, объемом около 120 страниц.[125] Законодательные книги ислама и иудаизма содержат несколько тысяч страниц.

Главная причина того, что в иудаизме и исламе их практическая сторона приобрела настолько большой вес, состоит в том, что в период их становления и на более поздних этапах их базовые социальные группы находились в условиях жесткой рыночной конкуренции. Поэтому изначально одной из функций религий (хотя далеко не единственной!) было регулирование хозяйственных отношений внутри и вне общины. Необходимым условием выполнения этой функции было разделение своих и чужих. Последнее важно потому, что только в группах, имеющих четкий критерий членства, возможно установление и поддержание устойчивых правил поведения.

Поскольку соблюдение всех догматов и ритуалов ислама представляет определенные трудности, принято выделять пять основных ритуальных элементов (столпов ислама), соблюдение которых считается обязательным для мусульман. Это:

• вера в единого Аллаха и последнего пророка Мухаммада, выражающаяся в формуле «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его на Земле»;

• намаз – ежедневное многократное повторение пяти канонических молитв, совершаемое в определенное время и в определенной позе (с обращением в сторону Мекки или востока);

• закят – подаяния и пожертвования в пользу всей общины и неимущих ее членов;

• саум – пост во время весеннего месяца Рамазан;

• хадж – паломничество в Мекку и поклонение священному храму – Каабе.

Одной из особенностей ислама, выгодно отличающего его от других аврамических религий, является то, что в нем признаются адаты. Адаты – это законы местного обычного права, которые отличаются от основного закона (Шариата), но не противоречат ему. В первую очередь это касается законов межродовых отношений. И христианство, и иудаизм активно боролись с законами родового общества. Ислам, выросший на базе родового общества и распространявшийся среди народов, также имевших родовую структуру, мог выполнить свою историческую роль, только признав легитимность некоторых родовых законов. Наличие адатов способствовало тому, что неарабские народы легче воспринимали ислам, чем, к примеру, христианство.

Особенностью ислама, по сравнению с другой аврамической ор-то праксической религией – иудаизмом, является его консерватизм. Иудаизм – достаточно гибкая религия. За столетия приспособления в разных обществах сложилась практика интерпретации положений Торы. Этим иудаизм отличается от ислама, где авторитетными считались лишь те трактовки Корана, которые были даны ближайшими сподвижниками Мухаммада.

4. Исторические условия формирования ислама, священные и законодательные книги

Одним из наиболее значимых факторов воздействия религии на экономику является содержание канонических текстов каждой конфессии. Чтобы правильно интерпретировать содержание какого-либо исторического документа, необходимо ответить по крайней мере на три вопроса:

• с какой целью создавался документ;

• какая социальная группа являлась основной средой формирования документа и «потребителем» его содержания;

• какие источники легли в его основу. Основы учения изложены в Коране, состоящем из 114 глав – сур.

• с какой целью создавался документ;

• какая социальная группа являлась основной средой формирования документа и «потребителем» его содержания;

• какие источники легли в его основу. Основы учения изложены в Коране, состоящем из 114 глав – сур.