Именно в такой постановке вопроса я хотел бы проанализировать возможность предсказывать этот выбор. Подчеркну, что выбор, который будет исследован, является выбором между отдельными правилами поведения, но не между отдельными действиями в определенных обстоятельствах. Большая часть моих рассуждений может быть применима и непосредственно к выбору действий, но, по некоторым соображениям, которые еще будут изложены, полезно ограничить конкретный анализ выбором между правилами, которые, будучи избраны однажды, определяют рамки дальнейших действий.

Предполагается, что индивид сталкивается со следующей проблемой: какое этическое правило я должен принять в качестве руководства к моим дальнейшим действиям? Перед ним есть две альтернативы. Он может принять правило, которое мы будем называть «моральный закон», или же правило, которое в целом мы будем называть «частной максимой». Выбирая первое, индивид вынуждает себя действовать в последующем на основе некоторого принципа обобщения. Это значит, что он должен действовать так, чтобы его действия могли быть обобщены для всех случаев, независимо от конкретных последствий.[145]

Выбирая второе правило, он не привязывает себя изначально ни к каким конкретным принципам поведения. Он сохраняет полную свободу действовать на основе соображений целесообразности (выгоды) в каждом конкретном случае, который возникает. Заметим, что эти два этических правила не обязательно будут диктовать разное поведение при совершении конкретных действий. Человек, который отрицает моральный закон как этическую норму, реально ограничивающую его выбор среди возможных действий, тем не менее может полностью принимать поведение, диктуемое этим правилом в конкретной ситуации. Именно поэтому выбор, который является центральной темой моего исследования, не должен быть интерпретирован как выбор между «моральными» и «неморальными» правилами.

2. Упорядочение социальных состояний

3. Важность размера групп

Предполагается, что индивид сталкивается со следующей проблемой: какое этическое правило я должен принять в качестве руководства к моим дальнейшим действиям? Перед ним есть две альтернативы. Он может принять правило, которое мы будем называть «моральный закон», или же правило, которое в целом мы будем называть «частной максимой». Выбирая первое, индивид вынуждает себя действовать в последующем на основе некоторого принципа обобщения. Это значит, что он должен действовать так, чтобы его действия могли быть обобщены для всех случаев, независимо от конкретных последствий.[145]

Выбирая второе правило, он не привязывает себя изначально ни к каким конкретным принципам поведения. Он сохраняет полную свободу действовать на основе соображений целесообразности (выгоды) в каждом конкретном случае, который возникает. Заметим, что эти два этических правила не обязательно будут диктовать разное поведение при совершении конкретных действий. Человек, который отрицает моральный закон как этическую норму, реально ограничивающую его выбор среди возможных действий, тем не менее может полностью принимать поведение, диктуемое этим правилом в конкретной ситуации. Именно поэтому выбор, который является центральной темой моего исследования, не должен быть интерпретирован как выбор между «моральными» и «неморальными» правилами.

2. Упорядочение социальных состояний

Поскольку вводится понятие генерализации (обобщения) или универсализации, то индивидуальное поведение приобретает общественное содержание. Выбирающий и действующий субъект взаимодействует с другими субъектами, чье поведение, в свою очередь, становится необходимой частью среды, в которой осуществляется его собственный выбор. В связи с этим большая часть критической теории Канта представляется мне чрезмерно индивидуалистической. Индивидуальное решение, будь то выбор морального закона или принципа целесообразности в качестве этического правила, безусловно зависит от ожиданий индивида в отношении поведения окружающих и от его оценки сравнительных состояний общества как результата этого поведения. Те правила, которые предположительно будут выбраны другими членами общества, являются важным фактором при характеристике альтернативных социальных состояний или ситуаций.

Теперь хотелось бы перейти к исследованию индивидуальных оценок различных социальных состояний или ситуаций, и для этого лучше всего определить, как субъект ранжирует для себя различные альтернативные исходы или результаты. Эти исходы могут быть описаны в виде двух наборов этических правил – самого индивида и других (его контрагентов). Нижеприведенная последовательность и есть упорядочение шести социальных состояний, расположенных по мере восхождения их желательности.

1. Наихудший из возможных миров. Индивид для себя принимает моральный закон, при этом практически никто из его контрагентов не делает этого. В этой ситуации индивид окажется в крайне невыгодном положении. Очевидно, что это состояние является нежелательным для любого, кроме мазохиста.

2. Mondo cane.[146] Это состояние лишь немногим лучше первого. Здесь индивид предполагает, что практически никто из его сограждан не следует моральному закону как этическому правилу. В то же время для себя он также принимает принцип выгоды. Следуя доминирующей манере поведения, он может предотвратить возможное ущемление своих интересов.

3. Следование долгу в смешанном мире. Это состояние, когда индивид предполагает, что примерно половина его сотоварищей будет следовать некоей версии морального закона и он сам также исходит из этого закона как этического правила. Вместе с другими моральными представителями группы он вынужден ожидать, что в определенных ситуациях ему придется действовать вопреки собственным интересам.

4. Следование выгоде в смешанном мире. Это состояние отличается от третьего только тем этическим правилом, которое выбирает для себя индивид. Здесь он решает следовать своим собственным частным принципам при совершении каждого конкретного действия. Очевидно, в некоторых случаях он будет ожидать благоприятных результатов от такой свободы.

5. Мир универсальных ценностей. Это состояние можно, в определенных пределах, назвать идеальным кантовским миром. Индивид и практически все члены сообщества следуют моральному закону как основному правилу поведения. Взаимное уважение, честность, долг: все это содействует установлению наиболее желательных форм социального взаимодействия.

6. Выгода в мире долга. В этой ситуации индивид сохраняет за собой право действовать в соответствии со своими частными принципами, в то время как практически все остальные участники группы следуют некоей версии морального закона. Очевидно, что это состояние наиболее желательно для индивида. При совершении конкретных действий он сохраняет полную свободу следовать требованиям собственной выгоды, как он ее понимает, а также может расширить свой выбор и при желании действовать строго в рамках категорического императива.

Я предполагаю, что приведенное выше упорядочение социальных состояний является разумным для большинства индивидов. Могут возразить, что оно само по себе отражает оценки аморального человека, поскольку такое упорядочение не придает самому факту принятия морального закона никакого позитивного значения или ценности. Могут сказать, что индивид должен и, если он морален, будет предпочитать мир, в котором он сам действует в соответствии с моральным законом по причине внутренней ценности морали самой по себе. Я не намерен спорить с теми, кто, возможно, разделяет эту точку зрения, хотя у меня есть для этого аргументы. Просто любая критика подобного рода представляется неуместной в рамках моего анализа, и именно чтобы защитить себя от нее, я концентрируюсь на исследовании выбора скорее этических правил, нежели самих действий. Индивид может по указанным причинам предпочесть действовать в соответствии с моральным законом, даже если он не выбирает этот закон в качестве первостепенного этического правила для себя. Если тем не менее он приписывает хоть какую-нибудь ценность расширению выбора, то при прочих равных условиях он будет оценивать состояние, где сохранится этот его выбор, более высоко, чем состояние, где его выбор явно ограничен.

Предложенное упорядочение было представлено в виде простого ряда чисел от 1 до 6. Определенная цифровая шкала потребуется нам при обсуждении выбора индивидом правил поведения, но эта шкала является абсолютно произвольной в том, что касается отношения чисел друг к другу. Исключительно для упрощения я буду использовать этот простой порядок чисел для определения относительной ценности, которую индивид может приписывать различным возможным социальным состояниям. В качестве альтернативы можно прибавить какое-либо количество нулей к каждому из чисел или, что, возможно, более реалистично, использовать некий множитель для каждой пары чисел. В последнем случае шкала может принять вид восходящего ряда – 1, 2, 30, 40, 500, 600, который демонстрирует большее различие между миром морального закона и миром выгоды. Тем не менее здесь важна произвольность выбора конкретных числовых значений. Частично для того, чтобы подчеркнуть этот произвольный характер, частично для простоты мы будем использовать простой порядок чисел.

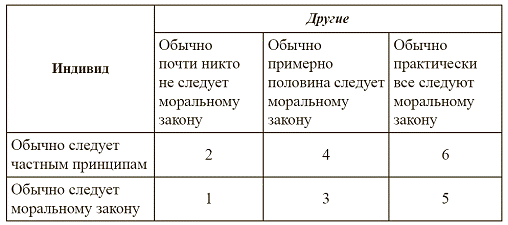

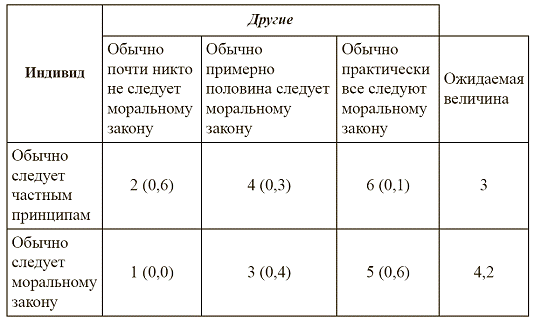

Предложенное упорядочение социальных состояний можно изобразить в виде простой матрицы (см. табл. 1). По горизонтали расположены альтернативные правила, которые может выбрать для себя индивид, а по вертикали – варианты поведения других в группе, как их предвидит индивид. Разумеется, количество столбцов может варьироваться в зависимости от того, насколько детализировано человек проводит различие между возможными правилами поведения, выбранными другими.

Собранная в матрице информация недостаточна для определения, каким образом в реальности индивид будет выбирать между имеющимися у него двумя этическими правилами. В ней нет никаких указаний на этот счет, поскольку нет указаний на оценку индивидом вероятности выбора другими той или иной модели поведения. Пока мы не введем подобного рода оценки, ожидаемое значение различных альтернатив не может быть выявлено. Нам необходимо знать, какую степень вероятности приписывает индивид каждому из трех возможных вариантов поведения его контрагентов.

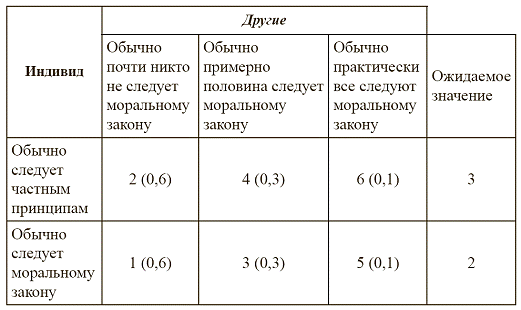

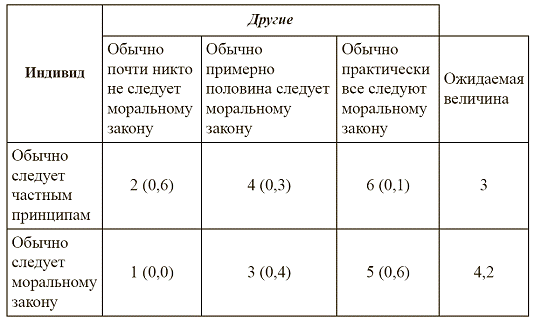

Предположим, что он приписывает вероятность 0,6 первой модели, 0,3 – второй и 0,1 – третьей. Теперь матрица в сокращенном виде может быть представлена как табл. 2, где в скобках указаны значения предполагаемых индивидом вероятностей.

Взяв значения из упорядочения социальных состояний и учтя вероятности, указанные в табл. 2, мы можем рассчитать ожидаемое значение для каждого альтернативного выбора, перед которым стоит индивид. Как показывает правый столбец, ожидаемое значение для следования моральному закону оказывается ниже, чем ожидаемое значение для поведения на основе принципа целесообразности. В таких условиях индивид может быть вынужден отказаться от морального закона как этического правила и взамен принять правило, которое позволит ему действовать в каждой ситуации в соответствии со своими субъективными принципами.

Ожидаемые значения, очевидно, зависят скорее от вероятности, которую индивид приписывает различным вариантам поведения других, нежели от собственного выбора правил. Тем не менее детальный анализ приведенного числового примера показывает, что изменение значений вероятностей не меняет выбор правила поведения. Для иллюстрации этого тезиса предположим, что вероятности были изменены с (0,6–0,3 – 0,1) на (0,0–0,4 – 0,6). Очевидно, что в этой новой ситуации ожидаемое значение каждого правила поведения возрастает; индивид просто живет в «лучшем» мире. Но заметим, что, имея тот же порядок ранжирования и те же оценки, ожидаемая величина для принятия морального закона, которая теперь равна 4,2, остается меньше, чем ожидаемая величина для альтернативного принципа поведения, которая теперь возросла до 5,2. Следовательно, мы приходим к выводу, что в нашей модели, независимо от того, какой принцип поведения приписывает индивид своим контрагентам, он не примет решения следовать моральному закону как обязательному этическому правилу до тех пор, пока его сравнительная оценка социальных состояний будет оставаться такой, как она принята в примере.

Представители этической теории могут критически отнестись к использованию каких-либо чисел для обозначения оценок, которые индивид дает социальным состояниям, и поскольку я являюсь экономистом, меня могут обвинить в том, что я подспудно ввожу понятие «ожидаемая полезность». Разумеется, мне хочется называть «то, что человек максимизирует в ходе своего выбора» чем-то вроде «полезности», и используемый здесь подход восходит к известной в экономической науке теории ожидаемой полезности. Тем не менее следует подчеркнуть, что числовая шкала является здесь не чем иным, как удобным средством для анализа индивидуального выбора этических норм, и любые параллели между этой шкалой и «полезностью» в различных значениях «счастья» или «удовольствия» могут быть полностью отброшены. Индивиды выбирают то, что они выбирают, будь то яблоки или этические нормы, и мы можем в обоих случаях обсуждать их выбор с помощью ранжирования «лучших» и «худших» результатов. Если мы не можем делать этого, то мы не будем способны вообще обсуждать процесс выбора. Это единственная цель, с которой были введены произвольно принятые числовые обозначения социальных состояний. Если бы это было самоцелью, большая часть нашего примера была бы абсолютно ненужным грузом. Но, как я намерен показать в следующем разделе, предложенная конструкция даст возможность прийти к существенным выводам.

Теперь хотелось бы перейти к исследованию индивидуальных оценок различных социальных состояний или ситуаций, и для этого лучше всего определить, как субъект ранжирует для себя различные альтернативные исходы или результаты. Эти исходы могут быть описаны в виде двух наборов этических правил – самого индивида и других (его контрагентов). Нижеприведенная последовательность и есть упорядочение шести социальных состояний, расположенных по мере восхождения их желательности.

1. Наихудший из возможных миров. Индивид для себя принимает моральный закон, при этом практически никто из его контрагентов не делает этого. В этой ситуации индивид окажется в крайне невыгодном положении. Очевидно, что это состояние является нежелательным для любого, кроме мазохиста.

2. Mondo cane.[146] Это состояние лишь немногим лучше первого. Здесь индивид предполагает, что практически никто из его сограждан не следует моральному закону как этическому правилу. В то же время для себя он также принимает принцип выгоды. Следуя доминирующей манере поведения, он может предотвратить возможное ущемление своих интересов.

3. Следование долгу в смешанном мире. Это состояние, когда индивид предполагает, что примерно половина его сотоварищей будет следовать некоей версии морального закона и он сам также исходит из этого закона как этического правила. Вместе с другими моральными представителями группы он вынужден ожидать, что в определенных ситуациях ему придется действовать вопреки собственным интересам.

4. Следование выгоде в смешанном мире. Это состояние отличается от третьего только тем этическим правилом, которое выбирает для себя индивид. Здесь он решает следовать своим собственным частным принципам при совершении каждого конкретного действия. Очевидно, в некоторых случаях он будет ожидать благоприятных результатов от такой свободы.

5. Мир универсальных ценностей. Это состояние можно, в определенных пределах, назвать идеальным кантовским миром. Индивид и практически все члены сообщества следуют моральному закону как основному правилу поведения. Взаимное уважение, честность, долг: все это содействует установлению наиболее желательных форм социального взаимодействия.

6. Выгода в мире долга. В этой ситуации индивид сохраняет за собой право действовать в соответствии со своими частными принципами, в то время как практически все остальные участники группы следуют некоей версии морального закона. Очевидно, что это состояние наиболее желательно для индивида. При совершении конкретных действий он сохраняет полную свободу следовать требованиям собственной выгоды, как он ее понимает, а также может расширить свой выбор и при желании действовать строго в рамках категорического императива.

Я предполагаю, что приведенное выше упорядочение социальных состояний является разумным для большинства индивидов. Могут возразить, что оно само по себе отражает оценки аморального человека, поскольку такое упорядочение не придает самому факту принятия морального закона никакого позитивного значения или ценности. Могут сказать, что индивид должен и, если он морален, будет предпочитать мир, в котором он сам действует в соответствии с моральным законом по причине внутренней ценности морали самой по себе. Я не намерен спорить с теми, кто, возможно, разделяет эту точку зрения, хотя у меня есть для этого аргументы. Просто любая критика подобного рода представляется неуместной в рамках моего анализа, и именно чтобы защитить себя от нее, я концентрируюсь на исследовании выбора скорее этических правил, нежели самих действий. Индивид может по указанным причинам предпочесть действовать в соответствии с моральным законом, даже если он не выбирает этот закон в качестве первостепенного этического правила для себя. Если тем не менее он приписывает хоть какую-нибудь ценность расширению выбора, то при прочих равных условиях он будет оценивать состояние, где сохранится этот его выбор, более высоко, чем состояние, где его выбор явно ограничен.

Предложенное упорядочение было представлено в виде простого ряда чисел от 1 до 6. Определенная цифровая шкала потребуется нам при обсуждении выбора индивидом правил поведения, но эта шкала является абсолютно произвольной в том, что касается отношения чисел друг к другу. Исключительно для упрощения я буду использовать этот простой порядок чисел для определения относительной ценности, которую индивид может приписывать различным возможным социальным состояниям. В качестве альтернативы можно прибавить какое-либо количество нулей к каждому из чисел или, что, возможно, более реалистично, использовать некий множитель для каждой пары чисел. В последнем случае шкала может принять вид восходящего ряда – 1, 2, 30, 40, 500, 600, который демонстрирует большее различие между миром морального закона и миром выгоды. Тем не менее здесь важна произвольность выбора конкретных числовых значений. Частично для того, чтобы подчеркнуть этот произвольный характер, частично для простоты мы будем использовать простой порядок чисел.

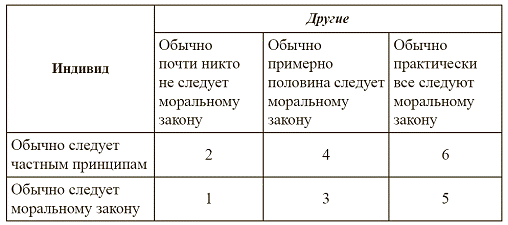

Предложенное упорядочение социальных состояний можно изобразить в виде простой матрицы (см. табл. 1). По горизонтали расположены альтернативные правила, которые может выбрать для себя индивид, а по вертикали – варианты поведения других в группе, как их предвидит индивид. Разумеется, количество столбцов может варьироваться в зависимости от того, насколько детализировано человек проводит различие между возможными правилами поведения, выбранными другими.

Таблица 1

Собранная в матрице информация недостаточна для определения, каким образом в реальности индивид будет выбирать между имеющимися у него двумя этическими правилами. В ней нет никаких указаний на этот счет, поскольку нет указаний на оценку индивидом вероятности выбора другими той или иной модели поведения. Пока мы не введем подобного рода оценки, ожидаемое значение различных альтернатив не может быть выявлено. Нам необходимо знать, какую степень вероятности приписывает индивид каждому из трех возможных вариантов поведения его контрагентов.

Предположим, что он приписывает вероятность 0,6 первой модели, 0,3 – второй и 0,1 – третьей. Теперь матрица в сокращенном виде может быть представлена как табл. 2, где в скобках указаны значения предполагаемых индивидом вероятностей.

Таблица 2

Взяв значения из упорядочения социальных состояний и учтя вероятности, указанные в табл. 2, мы можем рассчитать ожидаемое значение для каждого альтернативного выбора, перед которым стоит индивид. Как показывает правый столбец, ожидаемое значение для следования моральному закону оказывается ниже, чем ожидаемое значение для поведения на основе принципа целесообразности. В таких условиях индивид может быть вынужден отказаться от морального закона как этического правила и взамен принять правило, которое позволит ему действовать в каждой ситуации в соответствии со своими субъективными принципами.

Ожидаемые значения, очевидно, зависят скорее от вероятности, которую индивид приписывает различным вариантам поведения других, нежели от собственного выбора правил. Тем не менее детальный анализ приведенного числового примера показывает, что изменение значений вероятностей не меняет выбор правила поведения. Для иллюстрации этого тезиса предположим, что вероятности были изменены с (0,6–0,3 – 0,1) на (0,0–0,4 – 0,6). Очевидно, что в этой новой ситуации ожидаемое значение каждого правила поведения возрастает; индивид просто живет в «лучшем» мире. Но заметим, что, имея тот же порядок ранжирования и те же оценки, ожидаемая величина для принятия морального закона, которая теперь равна 4,2, остается меньше, чем ожидаемая величина для альтернативного принципа поведения, которая теперь возросла до 5,2. Следовательно, мы приходим к выводу, что в нашей модели, независимо от того, какой принцип поведения приписывает индивид своим контрагентам, он не примет решения следовать моральному закону как обязательному этическому правилу до тех пор, пока его сравнительная оценка социальных состояний будет оставаться такой, как она принята в примере.

Представители этической теории могут критически отнестись к использованию каких-либо чисел для обозначения оценок, которые индивид дает социальным состояниям, и поскольку я являюсь экономистом, меня могут обвинить в том, что я подспудно ввожу понятие «ожидаемая полезность». Разумеется, мне хочется называть «то, что человек максимизирует в ходе своего выбора» чем-то вроде «полезности», и используемый здесь подход восходит к известной в экономической науке теории ожидаемой полезности. Тем не менее следует подчеркнуть, что числовая шкала является здесь не чем иным, как удобным средством для анализа индивидуального выбора этических норм, и любые параллели между этой шкалой и «полезностью» в различных значениях «счастья» или «удовольствия» могут быть полностью отброшены. Индивиды выбирают то, что они выбирают, будь то яблоки или этические нормы, и мы можем в обоих случаях обсуждать их выбор с помощью ранжирования «лучших» и «худших» результатов. Если мы не можем делать этого, то мы не будем способны вообще обсуждать процесс выбора. Это единственная цель, с которой были введены произвольно принятые числовые обозначения социальных состояний. Если бы это было самоцелью, большая часть нашего примера была бы абсолютно ненужным грузом. Но, как я намерен показать в следующем разделе, предложенная конструкция даст возможность прийти к существенным выводам.

3. Важность размера групп

В некотором смысле приведенный выше пример может ввести в заблуждение, потому что одна предпосылка, которая оказывает существенное влияние на результаты расчетов, непреднамеренно осталась не упомянутой. Напомним, что изменение вероятностей, которые приписываются разным вариантам поведенческого выбора других участников группы, не меняет соотношение ожидаемых значений двух альтернатив, стоящих перед индивидом при решении, какое этическое правило выбрать для себя. Но это верно лишь в рамках приведенного примера, и следует обратить внимание на одну существенную предпосылку, в соответствии с которой индивид приписывает одинаковое распределение вероятностей для других, независимо от собственного выбора этических норм. В частности, в табл. 2 одно и то же распределение вероятностей принято для обеих строк. Эта предпосылка будет правомерной только в ситуации, когда индивид предполагает, что его собственный выбор правил поведения ни коим образом не меняет соответствующий выбор других и никак не влияет на него.

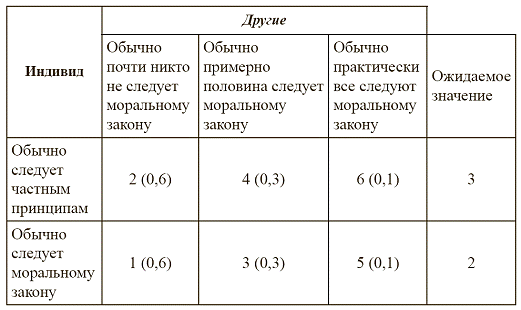

Предположим теперь прямо противоположную ситуацию, в которой только этот один фактор подвергается изменению. Распределение вероятностей в первой строке таблицы, описывающей ситуацию, когда индивид отказывается следовать моральному закону, принимается таким же, как в табл. 2. Для второй строки, которая действительна, когда индивид выбирает правилом, руководящим его дальнейшими действиями, моральный закон, введем другое вероятностное распределение, то, которое уже было использовано нами как возможная альтернатива нашего примера. Матрица примет вид табл. 3. Заметим, что в табл. 3 математическое ожидание выбора, представленного как «следование моральному закону», теперь превосходит ожидаемое значение для альтернативы «следование частным принципам». При этом не произошло никаких изменений в ранжировании индивидом социальных состояний или даже в их числовых значениях.

Проблема заключается в том, чтобы определить обстоятельства, которые заставляют индивида в своих рациональных расчетах придавать вероятностям те или иные значения. Когда он будет скорее исходить из вероятностей, представленных в табл. 3, нежели из значений, представленных в табл. 2? Главная гипотеза этой статьи заключается в том, что одним из важных условий выбора является размер группы. Индивид, который сознательно взаимодействует только с небольшим количеством контрагентов, будет склонен исходить из вероятностей, напоминающих пример из табл. 3, в то время как тот же индивид, если он сознательно взаимодействует со значительно большим количеством людей, будет исходить из вероятностей, похожих на те, что представлены в табл. 2. Точное определение количества, разумеется, не имеет значения. Требуется лишь, чтобы существовала позитивная связь между выбором, который осуществляет индивид в отношении этических правил, и его ожиданиями выбора со стороны других.

Обоснованность этой гипотезы для малых групп может быть продемонстрирована обращением к простому примеру взаимодействия трех людей. Имеются три человека в изолированных условиях, например, на пустынном острове, и каждый, задумываясь, как ему вести себя со своими товарищами, оказывается перед выбором между различными этическими нормами. Очевидно, каждый из трех в конце концов признает, что его собственный выбор правила поведения и последующая приверженность ему будут иметь значительное влияние на выбор двух других участников. Поскольку мы можем предположить, что каждый из трех предпочтет жить в условиях взаимоуважения, что вытекает из нашего упорядочения, то наиболее вероятным исходом очевидно будет тот, при котором каждый из участников будет следовать правилу, близкому кантовскому категорическому императиву.[147] Их стандарты поведения будут представлять собой одну из версий принципа обобщения.

Этот результат будет появляться в малых группах независимо от конкретных индивидуальных оценок различных возможных социальных состояний до тех пор, пока сохраняется принятый общий порядок ранжирования. Различие в оценках идеального кантовского мира и мира, населенного индивидуалами-максимизаторами, может быть большим или меньшим. Критическим фактором являются диагонально взвешенные показатели вероятности. Ожидаемая величина в верхней правой ячейке табл. 3 должна стремиться к нулю, в связи с малой вероятностью возникновения указанной в ней комбинации правил в рамках данного социального взаимодействия. В малых группах индивид просто не может рассчитывать на возможность одному пользоваться более широкой степенью выбора.

Модель малой группы можно противопоставить модели, в которую включено большое количество людей и для которой применим пример, представленный в табл. 2. Здесь индивид рассматривает свой собственный выбор этического правила как не имеющий никакого влияния на выбор правил, осуществляемый другими. В результате выбор других рассматривается здесь как часть естественной среды, если можно так выразиться, и как не зависящее от действий индивида обстоятельство. В этом предельном случае индивид должен принять такие показатели вероятности, которые по своей сути совпадают с показателями табл. 2. Переход от одной строки к другой в представленной матрице не меняет распределение вероятностей выбора правил поведения другими.

По всей видимости следует подчеркнуть, что мои аргументы не сводятся к привычной ситуации, когда достойный человек оказывается среди воров. В группе критически большого размера индивид вынужден принять правило следовать принципу частной выгоды, даже если он считает, что все его сограждане святые, если только сохраняется принятое упорядочение социальных состояний. В числовом выражении это ясно показано на примерах, но следует еще раз повторить этот момент. Условия индивидуального выбора таковы, что возникает рационально обоснованный отказ от правила «следуй моральному закону», независимо от предположений, которые делает индивид в отношении этического выбора остальных участников группы.

Если предложенный анализ применим к поведению отдельного индивида в большой группе, он, разумеется, может быть применим ко всем. Вследствие взаимозависимости каждый и, следовательно, все участники группы окажутся перед истинной дилеммой. Человек может оценивать социальные состояния, относящиеся к правой части матрицы (столбец 3. – Примеч. ред.), значительно выше, нежели те, что расположены в левой части матрицы (столбец 1. – Примеч. ред.). Но, несмотря на это, он с необходимостью окажется в верхней левой ячейке. Следуя рассудку, он не может принять моральный закон в качестве нормы своего поведения. Его контрагенты тоже. Таким образом, предсказуемым результатом этического выбора будет то состояние, где все люди отказываются от морального закона как контролирующего правила и вместо этого следуют своим собственным частным максимам. Каждый человек может естественно решить, что, по его оценкам, ему было бы лучше в другом мире, где моральный закон широко распространен как основополагающее этическое правило. Но просто невозможно, чтобы в частном порядке и на добровольной основе отдельный индивид решился хоть немного сделать этот альтернативный мир более реальным.[148]

Описанная дилемма реально существует и напоминает (хотя и не является идентичной) ту, что широко обсуждается в рамках теории игр как дилемма заключенных. Последняя описывает ситуацию, когда каждый из двух заключенных в силу внешних обстоятельств приходит к необходимости дать признательные показания, несмотря на то, что оба оказались бы в более выгодной ситуации, если бы каждый воздержался от признаний. Различие между дилеммой заключенных и обсуждаемой здесь этической дилеммой большой группы заключается в том, что в своем стандартном виде первая представляет собой феномен малой группы. Эффект возникает в связи с отсутствием коммуникации между заключенными и в связи с их принципиальным недоверием друг к другу. Дилемма большой группы является более серьезной, поскольку никакое дополнительное взаимодействие или повторный выбор не может существенно изменить результат.

Предложенный анализ не дает указаний на конкретный размер, которого должна достичь группа, чтобы индивидуальные расчеты начали настолько драматически меняться, как это описано. Представляется очевидным, что разделительная линия между критически малой и критически большой группой будет варьировать в зависимости от различных обстоятельств, и мы не будем предпринимать никаких попыток их определения. Также очевидно, что характер этического выбора будет существенно зависеть от персональных различий между людьми. При одинаковых внешних условиях одни участники группы определенного размера выберут правила так, будто они взаимодействуют в критически малой группе, в то время как другие участники группы того же размера могут выбрать правила так, будто они действуют в группе критически большой.[149] Наша гипотеза не требует определения этих различий. Все, что необходимо для ее поддержания, это доказательство, что для любого конкретного индивида, который следует некоему аналогу морального закона при взаимодействии в малой группе, существует некое приращение размера этой группы, которое вынудит его изменить своим этическим принципам и превратиться в частного максимизатора.[150]

Сформулированная таким образом, наша гипотеза получает множество подтверждений в повседневной жизни. Добровольческие пожарные отряды возникают в деревнях, но не в крупных городах. Уровень преступности возрастает непосредственно с ростом размеров города. Африканцы ведут себя иначе в племенной культуре, нежели в индустриально-городских условиях. Существует кодекс чести среди воров. Мафия имеет свои этические стандарты. Испытанный временем кодекс чести в университетах рушится, как только количество абитуриентов превышает критические размеры. Мусор чаще встречается на крупных магистралях, нежели на местных дорогах. Даже старая пословица «Не доверяй постороннему» выражает осознание этой элементарной истины, разумеется, вместе с дополнительными этическими предписаниями. Успешный политик организует поддержку широких масс населения в пределах своего избирательного участка.

Предположим теперь прямо противоположную ситуацию, в которой только этот один фактор подвергается изменению. Распределение вероятностей в первой строке таблицы, описывающей ситуацию, когда индивид отказывается следовать моральному закону, принимается таким же, как в табл. 2. Для второй строки, которая действительна, когда индивид выбирает правилом, руководящим его дальнейшими действиями, моральный закон, введем другое вероятностное распределение, то, которое уже было использовано нами как возможная альтернатива нашего примера. Матрица примет вид табл. 3. Заметим, что в табл. 3 математическое ожидание выбора, представленного как «следование моральному закону», теперь превосходит ожидаемое значение для альтернативы «следование частным принципам». При этом не произошло никаких изменений в ранжировании индивидом социальных состояний или даже в их числовых значениях.

Таблица 3

Проблема заключается в том, чтобы определить обстоятельства, которые заставляют индивида в своих рациональных расчетах придавать вероятностям те или иные значения. Когда он будет скорее исходить из вероятностей, представленных в табл. 3, нежели из значений, представленных в табл. 2? Главная гипотеза этой статьи заключается в том, что одним из важных условий выбора является размер группы. Индивид, который сознательно взаимодействует только с небольшим количеством контрагентов, будет склонен исходить из вероятностей, напоминающих пример из табл. 3, в то время как тот же индивид, если он сознательно взаимодействует со значительно большим количеством людей, будет исходить из вероятностей, похожих на те, что представлены в табл. 2. Точное определение количества, разумеется, не имеет значения. Требуется лишь, чтобы существовала позитивная связь между выбором, который осуществляет индивид в отношении этических правил, и его ожиданиями выбора со стороны других.

Обоснованность этой гипотезы для малых групп может быть продемонстрирована обращением к простому примеру взаимодействия трех людей. Имеются три человека в изолированных условиях, например, на пустынном острове, и каждый, задумываясь, как ему вести себя со своими товарищами, оказывается перед выбором между различными этическими нормами. Очевидно, каждый из трех в конце концов признает, что его собственный выбор правила поведения и последующая приверженность ему будут иметь значительное влияние на выбор двух других участников. Поскольку мы можем предположить, что каждый из трех предпочтет жить в условиях взаимоуважения, что вытекает из нашего упорядочения, то наиболее вероятным исходом очевидно будет тот, при котором каждый из участников будет следовать правилу, близкому кантовскому категорическому императиву.[147] Их стандарты поведения будут представлять собой одну из версий принципа обобщения.

Этот результат будет появляться в малых группах независимо от конкретных индивидуальных оценок различных возможных социальных состояний до тех пор, пока сохраняется принятый общий порядок ранжирования. Различие в оценках идеального кантовского мира и мира, населенного индивидуалами-максимизаторами, может быть большим или меньшим. Критическим фактором являются диагонально взвешенные показатели вероятности. Ожидаемая величина в верхней правой ячейке табл. 3 должна стремиться к нулю, в связи с малой вероятностью возникновения указанной в ней комбинации правил в рамках данного социального взаимодействия. В малых группах индивид просто не может рассчитывать на возможность одному пользоваться более широкой степенью выбора.

Модель малой группы можно противопоставить модели, в которую включено большое количество людей и для которой применим пример, представленный в табл. 2. Здесь индивид рассматривает свой собственный выбор этического правила как не имеющий никакого влияния на выбор правил, осуществляемый другими. В результате выбор других рассматривается здесь как часть естественной среды, если можно так выразиться, и как не зависящее от действий индивида обстоятельство. В этом предельном случае индивид должен принять такие показатели вероятности, которые по своей сути совпадают с показателями табл. 2. Переход от одной строки к другой в представленной матрице не меняет распределение вероятностей выбора правил поведения другими.

По всей видимости следует подчеркнуть, что мои аргументы не сводятся к привычной ситуации, когда достойный человек оказывается среди воров. В группе критически большого размера индивид вынужден принять правило следовать принципу частной выгоды, даже если он считает, что все его сограждане святые, если только сохраняется принятое упорядочение социальных состояний. В числовом выражении это ясно показано на примерах, но следует еще раз повторить этот момент. Условия индивидуального выбора таковы, что возникает рационально обоснованный отказ от правила «следуй моральному закону», независимо от предположений, которые делает индивид в отношении этического выбора остальных участников группы.

Если предложенный анализ применим к поведению отдельного индивида в большой группе, он, разумеется, может быть применим ко всем. Вследствие взаимозависимости каждый и, следовательно, все участники группы окажутся перед истинной дилеммой. Человек может оценивать социальные состояния, относящиеся к правой части матрицы (столбец 3. – Примеч. ред.), значительно выше, нежели те, что расположены в левой части матрицы (столбец 1. – Примеч. ред.). Но, несмотря на это, он с необходимостью окажется в верхней левой ячейке. Следуя рассудку, он не может принять моральный закон в качестве нормы своего поведения. Его контрагенты тоже. Таким образом, предсказуемым результатом этического выбора будет то состояние, где все люди отказываются от морального закона как контролирующего правила и вместо этого следуют своим собственным частным максимам. Каждый человек может естественно решить, что, по его оценкам, ему было бы лучше в другом мире, где моральный закон широко распространен как основополагающее этическое правило. Но просто невозможно, чтобы в частном порядке и на добровольной основе отдельный индивид решился хоть немного сделать этот альтернативный мир более реальным.[148]

Описанная дилемма реально существует и напоминает (хотя и не является идентичной) ту, что широко обсуждается в рамках теории игр как дилемма заключенных. Последняя описывает ситуацию, когда каждый из двух заключенных в силу внешних обстоятельств приходит к необходимости дать признательные показания, несмотря на то, что оба оказались бы в более выгодной ситуации, если бы каждый воздержался от признаний. Различие между дилеммой заключенных и обсуждаемой здесь этической дилеммой большой группы заключается в том, что в своем стандартном виде первая представляет собой феномен малой группы. Эффект возникает в связи с отсутствием коммуникации между заключенными и в связи с их принципиальным недоверием друг к другу. Дилемма большой группы является более серьезной, поскольку никакое дополнительное взаимодействие или повторный выбор не может существенно изменить результат.

Предложенный анализ не дает указаний на конкретный размер, которого должна достичь группа, чтобы индивидуальные расчеты начали настолько драматически меняться, как это описано. Представляется очевидным, что разделительная линия между критически малой и критически большой группой будет варьировать в зависимости от различных обстоятельств, и мы не будем предпринимать никаких попыток их определения. Также очевидно, что характер этического выбора будет существенно зависеть от персональных различий между людьми. При одинаковых внешних условиях одни участники группы определенного размера выберут правила так, будто они взаимодействуют в критически малой группе, в то время как другие участники группы того же размера могут выбрать правила так, будто они действуют в группе критически большой.[149] Наша гипотеза не требует определения этих различий. Все, что необходимо для ее поддержания, это доказательство, что для любого конкретного индивида, который следует некоему аналогу морального закона при взаимодействии в малой группе, существует некое приращение размера этой группы, которое вынудит его изменить своим этическим принципам и превратиться в частного максимизатора.[150]

Сформулированная таким образом, наша гипотеза получает множество подтверждений в повседневной жизни. Добровольческие пожарные отряды возникают в деревнях, но не в крупных городах. Уровень преступности возрастает непосредственно с ростом размеров города. Африканцы ведут себя иначе в племенной культуре, нежели в индустриально-городских условиях. Существует кодекс чести среди воров. Мафия имеет свои этические стандарты. Испытанный временем кодекс чести в университетах рушится, как только количество абитуриентов превышает критические размеры. Мусор чаще встречается на крупных магистралях, нежели на местных дорогах. Даже старая пословица «Не доверяй постороннему» выражает осознание этой элементарной истины, разумеется, вместе с дополнительными этическими предписаниями. Успешный политик организует поддержку широких масс населения в пределах своего избирательного участка.