Страница:

И нанесла, и растравила ядом

Прекрасная у ног ее жена.*

Песнь тридцать третья

Предисловие

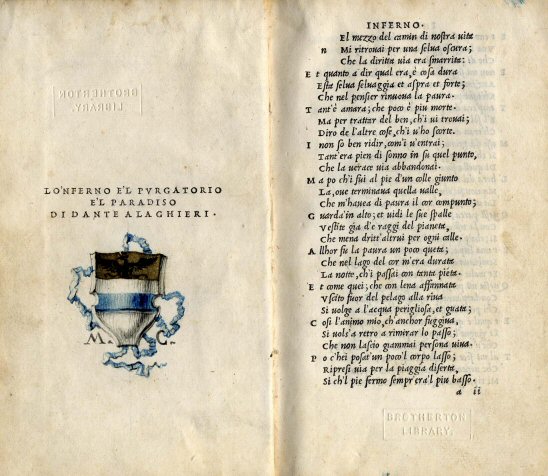

«Божественная Комедия» возникла в тревожные ранние годы XIV века из бурливших напряженной политической борьбой глубин национальной жизни Италии. Для будущих — близких и далеких — поколений она осталась величайшим памятником поэтической культуры итальянского народа, воздвигнутым на рубеже двух исторических эпох. Энгельс писал: «Конец феодального средневековья, начало современной капталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это — итальянец Данте, последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт новою времени»*.

«Суровый Дант» — так назвал творца «Божественной Комедии» Пушкин — совершил свой великий поэтический труд в горькие годы изгнания и странствий, на которые осудила его восторжествовавшая в 1301 году в буржуазно-демократической Флоренции партия «черных» — сторонников папы и представителей интересов дворянско-буржуазной верхушки богатой республики. Во Флоренции — этом крупнейшем центре итальянской экономической и культурной жизни средневековья — Данте Алигьери родился, вырос и возмужал в атмосфере, раскаленной жаждой богатства и власти, раздираемой политическими страстями и волнуемой жестокими междоусобиями. Здесь, в этом муравейнике торговли, городе ремесленников и знатных купцов, банкиров и надменных феодальных грандов, в городе-государстве, гордом своим достатком и давней независимостью, своими древними цеховыми правами и своей демократической конституцией — «Установлениями правосудия» (1293 г.), рано образуется один из крупнейших центров того мощного общественно-культурного движения, которое составило идейное содержание эпохи, определяемой Энгельсом как «…величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством..»*.

Данте стоит на пороге Возрождения, на пороге эпохи, «…которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености»*. Творец «Божественной Комедии» был одним из таких титанов, поэтическое наследие которого осталось в веках величественным вкладом итальянского народа в сокровищницу мировой культуры.

Отпрыск старой и благородной флорентийской семьи, член цеха врачей и аптекарей, в состав которого входили лица различных интеллигентных профессий, Данте Алигьери (1265-1321) выступает в своей жизни как типичный для его времени и для развитого городского уклада его родины представитель всесторонне образованной, деятельной, крепко связанной с местными культурными традициями и общественными интересами интеллигенции.

Юность Данте протекает в блестящем литературном кругу молодой поэтической школы «нового сладостного стиля» (dolce stil nuovo), возглавляемой его другом Гвидо Кавальканти, и в общении с выдающимся политическим деятелем и одним из ранних флорентийских гуманистов — Брунетто Латини. Зрелые годы автор «Божественной Комедии» проводит на службе республики, участвуя в ее войнах, выполняя ее дипломатические поручения и, наконец (1300 г.), состоя одним из членов правительствующего совета приоров в дни политического господства буржуазно-демократической партии «белых».

К 1302 году — году своего изгнания и заочного осуждения на смерть захватившими власть во Флоренции дворянско-буржуазными верхами (партией «черных») — Данте был уже первостепенной литературной величиной.

Поэтическое становление Данте происходит в условиях переломных и переходных от литературного средневековья к новым творческим устремлениям. Сам поэт в этом сложном и противоречивом процессе занимает одно из определяющих и высоких мест. Его поэтическое сознание в полной мере предвосхищает «высочайшее развитие искусства» в эпоху, «…которая разбила границы старого orbis и впервые, собственно говоря, открыла Землю»*. Как последний поэт средневековья Данте вместе с тем завершает и обобщает предшествующую философскую и поэтическую эпоху, схоластическому миротолкованию которой он дал столь грандиозное в своих творческих масштабах художественное претворение.

По собственному признанию Данте, толчком к пробуждению в нем поэта явилась трепетная и благородная любовь к дочери друга его отца Фолько Портинари — юной и прекрасной Беатриче. Поэтическим документом этой любви осталась автобиографическая исповедь «Новая Жизнь» («Vita nuova»), написанная у свежей могилы возлюбленной, скончавшейся в 1290 году. Входящие в состав «Новой Жизни» два десятка сонетов, несколько канцон и баллада содержат в себе утонченное философское толкование пережитого и пламенеющего чувства, благостного образа любимой. Стихи перемежаются прозой, комментирующей их возвышенное содержание и связывающей отдельные звенья поэтических признаний и размышлений в последовательный автобиографический рассказ, в дневник взволнованного сердца и анализирующего ума — первый литературный дневник личной любви и философических чувствований в новой европейской литературе.

В «Новой Жизни» поэтические переживания Данте облекаются в формулы «сладостного стиля» поэзии его друзей и литературных наставников — Гвидо Гвиницелли, Кавальканти, Чино да Пистойя и всего того круга молодых тосканских поэтов, которые в изысканных словах и утонченных формах философской лирики славят великие очарования вдохновенной, приобщенной к идеальным сферам любви и воспевают волнения возвышенных и сладостных чувств. И все же — в этом состоит немеркнущее значение «Новой Жизни» — поэтическая формула не заслоняет ее ясной устремленности к реально значимым, пластическим, осязаемым и действительно чувствуемым жизненным ценностям. Сквозь мерные строфы сонетов с их усложненной философской образностью, за метафизическими выкладками изощренной, схоластической мысли и особенно в прозаическом рассказе об обстоятельствах своей любви Данте раскрывает перед читателем свое живое и жизненное мироощущение, если не подчиняющее себе книжно-поэтическую премудрость «сладостного стиля», то уже свидетельствующее о новых направлениях лирики и о новых, жизненных источниках лирических переживаний.

Еще в флорентийский период Данте прилежно изучал схоластическую философию. Мысль его, естественно, попала в плен тех уродливых мистических измышлений, которыми переполнены писания Фомы Аквинского, наиболее реакционного и тлетворного из всех богословских «авторитетов» эпохи. И однако, одновременно с этим, уже вступая в сферу пробуждающихся гуманистических интересов, он усваивал наследие классической литературы во главе со столь почитавшимся и в средние века Вергилием. В изгнании занятия эти, видимо, расширились и углубились. Скитаясь по разным итальянским городам, посетив даже Париж — центр философско-богословских занятий того времени, Данте приобрел энциклопедические знания в области схоластической науки и натурфилософии, ознакомился с некоторыми системами восточной, в частности арабской, философской мысли и всмотрелся в широкие горизонты общеитальянской национальной политической жизни, очертания и направления которой вырисовывались в соперничестве папской и светской власти, в борьбе городов-коммун с абсолютистскими притязаниями знати, в захватнических стремлениях жадных заальпийских соседей. Движение мысли Данте к овладению всей суммой знаний его времени не шло наперекор традициям средневекового мышления, склонного к энциклопедическим обобщениям, но в этом движении ясно вырисовывалась та черта, которая свидетельствовала о наступавших новых временах, — черта непокорной и взыскательной личности, утверждающей себя и свои предвосхищения будущего в окружении уже остановившейся в своем историческом развитии, формальной и застывавшей культуры.

Прекрасная у ног ее жена.*

7

Под ней Рахиль ты обнаружишь взглядом,

Глаза ступенью ниже опустив,

И с ней, как видишь, Беатриче рядом.*

10

Вот Сарра, вот Ревекка, вот Юдифь,

Вот та, чей правнук,* обращаясь к богу,

Пел «Miserere»* , скорбь греха вкусив.*

13

Так, от порога нисходя к порогу,

Они идут, как я по лепесткам

Цветок перебираю понемногу.

16

И ниже, от седьмого круга к нам,

Еврейки* занимают цепь сидений,

Расчесывая розу пополам.

19

Согласно с тем, как вера поколений

Взирала ко Христу,* они — как вал,

Разъемлющий священные ступени.

22

Там, где цветок созрел и распластал

Все листья,* восседает сонм, который

Пришествия Христова ожидал.

25

Там, где пустые врублены просторы

В строй полукружий,* восседают те,

Чьи на Христе пришедшем были взоры.

28

Престол царицы в дивной высоте

И все под ним престолы, как преграда,

Их разделяют по прямой черте.

31

Напротив — Иоанн,* вершина ряда,

Всегда святой, пустынник, после мук

Два года пребывавший в недрах Ада;*

34

Раздел здесь вверен цепи божьих слуг,

Франциску, Бенедикту, Августину

И прочим, донизу, из круга в круг.*

37

Измерь же провидения пучину:

Два взора веры обнимает сад,

И каждый в нем заполнит половину.

40

И знай, что ниже, чем проходит ряд,

Весь склон по высоте делящий ровно,*

Не ради собственных заслуг сидят,

43

А по чужим, хотя не безусловно;

Здесь — души тех, кто взнесся к небесам,

Не зная, что — похвально, что — греховно.

46

Ты в этом убедиться можешь сам,

К ним обратив прилежней слух и зренье,

По лицам их и детским голосам.

49

Но ты молчишь, тая недоуменье;

Однако я расторгну узел пут,

Которыми тебя теснит сомненье.

52

Простор державы этой — не приют

Случайному, как ни скорбей, ни жажды,

Ни голода ты не увидишь тут;

55

Затем что все, здесь зримое, однажды

Установил незыблемый закон,

И точно пригнан к пальцу перстень каждый.

58

И всякий в этом множестве племен,

Так рано поспешивших в мир нетленный,

Не sine causa* разно наделен.

61

Царь, чья страна полна такой блаженной

И сладостной любви, какой никак

Не мог желать и самый дерзновенный, —

64

Творя сознанья, радостен и благ,

Распределяет милость самовластно;

Мы можем только знать, что это так.

67

И вам из книг священных это ясно,

Где как пример даны два близнеца,

Еще в утробе живших несогласно.*

70

Раз цвет волос у милости Творца

Многообразен, с ним в соотношенье

Должно быть и сияние венца.

73

Поэтому на разном возвышенье

Не за дела награда им дана:

Все их различье — в первом озаренье.*

76

В первоначальнейшие времена

Душа, еще невинная, бывала

Родительскою верой спасена.

79

Когда времен исполнилось начало,

То мальчиков невинные крыла

Обрезание силой наделяло.

82

Когда же милость миру снизошла,

То, не крестясь крещением Христовым,

Невинность вверх подняться не могла.

85

Теперь взгляни на ту, чей лик с Христовым

Всего сходней; в ее заре твой взгляд

Мощь обретет воззреть к лучам Христовым».

88

И я увидел: дождь таких отрад

Над нею изливала рать святая,

Чьи сонмы в этой высоте парят,

91

Что ни одно из откровений Рая

Так дивно мне не восхищало взор,

Подобье бога так полно являя.

94

И дух любви, низведший этот хор,*

Воспев: «Ave, Maria, gratia plena!»,* —

Свои крыла пред нею распростер.

97

Все, что гласит святая кантилена,

За ним воспев, еще светлей процвел

Блаженный град, не ведающий тлена.

100

«Святой отец, о ты, что снизошел

Побыть со мной, покинув присужденный

Тебе от века сладостный престол,

103

Кто этот ангел, взором погруженный

В глаза царицы, что слетел сюда,

Любовью, как огнем, воспламененный?»

106

Так, чтоб узнать, я вопросил тогда

Того, чей лик Марией украшаем,

Как солнцем предрассветная звезда.*

109

«Насколько дух иль ангел наделяем

Красой и смелостью, он их вместил, —

Мне был ответ. — Того и мы желаем;

112

Ведь он был тот, кто с пальмой поспешил

К владычице, когда наш груз телесный

Господень сын понесть благоволил.

115

Но предприми глазами путь, совместный

С моею речью, обходя со мной

Патрициев империи небесной.

118

Те два, счастливей, чем любой иной,

К Августе* приближенные соседи, —

Как бы два корня розы неземной.

121

Левей — источник всех земных наследий,

Тот праотец, чей дерзновенный вкус

Оставил людям привкус горькой снеди;*

124

Правее — тот, кем утвержден союз

Христовой церкви, старец, чьей охране

Ключи от розы вверил Иисус.*

127

Тот, кто при жизни созерцал заране

Дни тяжкие невесты, чей приход

Гвоздями куплен и копьем страданий, —

130

Сел рядом с ним;* а рядом с первым — тот,

Под чьим вожденьем жил, вкушая манну,

Строптивый, черствый и пустой народ.*

133

Насупротив Петра ты видишь Анну* ,

Которая глядит в дочерний лик,

Глаз не сводя, хоть и поет «Осанну»;

136

А против старшины домовладык

Сидит Лючия, что тебя спасала,

Когда, свергаясь, ты челом поник.*

139

Но мчится время сна,* и здесь пристало

Поставить точку, как хороший швей,

Кроящий скупо, если ткани мало;

142

И к Пралюбви* возденем взор очей,

Дабы, взирая к ней, ты мог вонзиться,

Насколько можно, в блеск ее лучей.

145

Но чтобы ты, в надежде углубиться,

Стремя крыла, не отдалился вспять,

Нам надлежит о милости молиться,

148

Взывая к той, кто милость может дать;

А ты сопутствуй мне своей любовью,

Чтоб от глагола сердцем не отстать».

151

И, молвив, приступил к молитвословью.

Песнь тридцать третья

Эмпирей — Райская роза (окончание)

1

Я дева мать, дочь своего же сына,

Смиренней и возвышенней всего,

Предъизбранная промыслом вершина,

4

В тебе явилось наше естество

Столь благородным, что его творящий

Не пренебрег твореньем стать его.

7

В твоей утробе стала вновь горящей

Любовь, чьим жаром райский цвет возник,

Раскрывшийся в тиши непреходящей.*

10

Здесь ты для нас — любви полдневный миг;*

А в дельном мире, смертных напояя,

Ты — упования живой родник.

13

Ты так властна, и мощь твоя такая,

Что было бы стремить без крыл полет —

Ждать милости, к тебе не прибегая.

16

Не только тем, кто просит, подает

Твоя забота помощь и спасенье,

Но просьбы исполняет наперед.

19

Ты — состраданье, ты — благоволенье,

Ты — всяческая щедрость, ты одна —

Всех совершенств душевных совмещенье!

22

Он, человек, который ото дна

Вселенной вплоть досюда, часть за частью,

Селенья духов обозрел сполна,

25

К тебе зовет о наделенье властью

Столь мощною очей его земных,

Чтоб их вознесть к Верховнейшему Счастью.

28

И я, который ради глаз моих

Так не молил о вспоможенье взгляду,

Взношу мольбы, моля услышать их:

31

Развей пред ним последнюю преграду

Телесной мглы своей мольбой о нем

И высшую раскрой ему Отраду.

34

Еще, царица, властная во всем,

Молю, чтоб он с пути благих исканий,

Узрев столь много, не сошел потом.

37

Смири в нем силу смертных порываний!

Взгляни: вслед Беатриче весь собор,

Со мной прося, сложил в молитве длани!»

40

Возлюбленный и чтимый богом взор

Нам показал, к молящему склоненный,

Что милостивым будет приговор;

43

Затем вознесся в Свет Неомраченный,

Куда нельзя и думать, чтоб летел

Вовеки взор чей-либо сотворенный.

46

И я, уже предчувствуя предел

Всех вожделений, поневоле, страстно

Предельным ожиданьем пламенел.

49

Бернард с улыбкой показал безгласно,

Что он меня взглянуть наверх зовет;

Но я уже так сделал самовластно.

52

Мои глаза, с которых спал налет,

Все глубже и все глубже уходили

В высокий свет, который правда льет.

55

И здесь мои прозренья упредили

Глагол людей; здесь отступает он,

А памяти не снесть таких обилий.

58

Как человек, который видит сон

И после сна хранит его волненье,

А остального самый след сметен,

61

Таков и я, во мне мое виденье

Чуть теплится, но нега все жива

И сердцу источает наслажденье;

64

Так топит снег лучами синева;

Так легкий ветер, листья взвив гурьбою,

Рассеивал Сибиллины слова.*

67

О Вышний Свет, над мыслию земною

Столь вознесенный, памяти моей.

Верни хоть малость виденного мною

70

И даруй мне такую мощь речей,

Чтобы хоть искру славы заповедной

Я сохранил для будущих людей!

73

В моем уме ожив, как отсвет бледный,

И сколько-то в стихах моих звуча,

Понятней будет им твой блеск победный.

76

Свет был так резок, зренья не мрача,

Что, думаю, меня бы ослепило,

Когда я взор отвел бы от луча.

79

Меня, я помню, это окрылило,

И я глядел, доколе в вышине

Не вскрылась Нескончаемая Сила.

82

О щедрый дар, подавший смелость мне

Вонзиться взором в Свет Неизреченный

И созерцанье утолить вполне!

85

Я видел — в этой глуби сокровенной

Любовь как в книгу некую сплела

То, что разлистано по всей вселенной:

88

Суть и случайность, связь их и дела,

Все — слитое столь дивно для сознанья,

Что речь моя как сумерки тускла.

91

Я самое начало их слиянья,

Должно быть, видел, ибо вновь познал,

Так говоря, огромность ликованья.

94

Единый миг мне большей бездной стал,

Чем двадцать пять веков — затее смелой,

Когда Нептун тень Арго увидал.*

97

Как разум мои взирал, оцепенелый,

Восхищен, пристален и недвижим

И созерцанием опламенелый.

100

В том Свете дух становится таким,

Что лишь к нему стремится неизменно,

Не отвращаясь к зрелищам иным;

103

Затем что все, что сердцу вожделенно,

Все благо — в нем, и вне его лучей

Порочно то, что в нем всесовершенно.

106

Отныне будет речь моя скудней, —

Хоть и немного помню я, — чем слово

Младенца, льнущего к сосцам грудей,

109

Не то, чтоб свыше одного простого

Обличия тот Свет живой вмещал:

Он все такой, как в каждый миг былого;

112

Но потому, что взор во мне крепчал,

Единый облик, так как я при этом

Менялся сам, себя во мне менял.

115

Я увидал, объят Высоким Светом

И в ясную глубинность погружен,

Три равноемких круга, разных цветом.

118

Один другим, казалось, отражен,

Как бы Ирида от Ириды встала;

А третий — пламень, и от них рожден.*

121

О, если б слово мысль мою вмещало, —

Хоть перед тем, что взор увидел мой,

Мысль такова, что мало молвить: «Мало»!

124

О Вечный Свет, который лишь собой

Излит и постижим и, постигая,

Постигнутый, лелеет образ свой!

127

Круговорот, который, возникая,

В тебе сиял, как отраженный свет, —

Когда его я обозрел вдоль края,

130

Внутри, окрашенные в тот же цвет,

Явил мне как бы наши очертанья;

И взор мой жадно был к нему воздет.*

133

Как геометр, напрягший все старанья,

Чтобы измерить круг,* схватить умом

Искомого не может основанья,

136

Таков был я при новом диве том:

Хотел постичь, как сочетаны были

Лицо и круг в слиянии своем;

139

Но собственных мне было мало крылий;

И тут в мой разум грянул блеск с высот,

Неся свершенье всех его усилий.

142

Здесь изнемог высокий духа взлет;

Но страсть и волю мне уже стремила,

Как если колесу дан ровный ход,

145

Любовь, что движет солнце и светила*.*

Предисловие

Предисловие

«Божественная Комедия» возникла в тревожные ранние годы XIV века из бурливших напряженной политической борьбой глубин национальной жизни Италии. Для будущих — близких и далеких — поколений она осталась величайшим памятником поэтической культуры итальянского народа, воздвигнутым на рубеже двух исторических эпох. Энгельс писал: «Конец феодального средневековья, начало современной капталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это — итальянец Данте, последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт новою времени»*.

«Суровый Дант» — так назвал творца «Божественной Комедии» Пушкин — совершил свой великий поэтический труд в горькие годы изгнания и странствий, на которые осудила его восторжествовавшая в 1301 году в буржуазно-демократической Флоренции партия «черных» — сторонников папы и представителей интересов дворянско-буржуазной верхушки богатой республики. Во Флоренции — этом крупнейшем центре итальянской экономической и культурной жизни средневековья — Данте Алигьери родился, вырос и возмужал в атмосфере, раскаленной жаждой богатства и власти, раздираемой политическими страстями и волнуемой жестокими междоусобиями. Здесь, в этом муравейнике торговли, городе ремесленников и знатных купцов, банкиров и надменных феодальных грандов, в городе-государстве, гордом своим достатком и давней независимостью, своими древними цеховыми правами и своей демократической конституцией — «Установлениями правосудия» (1293 г.), рано образуется один из крупнейших центров того мощного общественно-культурного движения, которое составило идейное содержание эпохи, определяемой Энгельсом как «…величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством..»*.

Данте стоит на пороге Возрождения, на пороге эпохи, «…которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености»*. Творец «Божественной Комедии» был одним из таких титанов, поэтическое наследие которого осталось в веках величественным вкладом итальянского народа в сокровищницу мировой культуры.

Отпрыск старой и благородной флорентийской семьи, член цеха врачей и аптекарей, в состав которого входили лица различных интеллигентных профессий, Данте Алигьери (1265-1321) выступает в своей жизни как типичный для его времени и для развитого городского уклада его родины представитель всесторонне образованной, деятельной, крепко связанной с местными культурными традициями и общественными интересами интеллигенции.

Юность Данте протекает в блестящем литературном кругу молодой поэтической школы «нового сладостного стиля» (dolce stil nuovo), возглавляемой его другом Гвидо Кавальканти, и в общении с выдающимся политическим деятелем и одним из ранних флорентийских гуманистов — Брунетто Латини. Зрелые годы автор «Божественной Комедии» проводит на службе республики, участвуя в ее войнах, выполняя ее дипломатические поручения и, наконец (1300 г.), состоя одним из членов правительствующего совета приоров в дни политического господства буржуазно-демократической партии «белых».

К 1302 году — году своего изгнания и заочного осуждения на смерть захватившими власть во Флоренции дворянско-буржуазными верхами (партией «черных») — Данте был уже первостепенной литературной величиной.

Поэтическое становление Данте происходит в условиях переломных и переходных от литературного средневековья к новым творческим устремлениям. Сам поэт в этом сложном и противоречивом процессе занимает одно из определяющих и высоких мест. Его поэтическое сознание в полной мере предвосхищает «высочайшее развитие искусства» в эпоху, «…которая разбила границы старого orbis и впервые, собственно говоря, открыла Землю»*. Как последний поэт средневековья Данте вместе с тем завершает и обобщает предшествующую философскую и поэтическую эпоху, схоластическому миротолкованию которой он дал столь грандиозное в своих творческих масштабах художественное претворение.

По собственному признанию Данте, толчком к пробуждению в нем поэта явилась трепетная и благородная любовь к дочери друга его отца Фолько Портинари — юной и прекрасной Беатриче. Поэтическим документом этой любви осталась автобиографическая исповедь «Новая Жизнь» («Vita nuova»), написанная у свежей могилы возлюбленной, скончавшейся в 1290 году. Входящие в состав «Новой Жизни» два десятка сонетов, несколько канцон и баллада содержат в себе утонченное философское толкование пережитого и пламенеющего чувства, благостного образа любимой. Стихи перемежаются прозой, комментирующей их возвышенное содержание и связывающей отдельные звенья поэтических признаний и размышлений в последовательный автобиографический рассказ, в дневник взволнованного сердца и анализирующего ума — первый литературный дневник личной любви и философических чувствований в новой европейской литературе.

В «Новой Жизни» поэтические переживания Данте облекаются в формулы «сладостного стиля» поэзии его друзей и литературных наставников — Гвидо Гвиницелли, Кавальканти, Чино да Пистойя и всего того круга молодых тосканских поэтов, которые в изысканных словах и утонченных формах философской лирики славят великие очарования вдохновенной, приобщенной к идеальным сферам любви и воспевают волнения возвышенных и сладостных чувств. И все же — в этом состоит немеркнущее значение «Новой Жизни» — поэтическая формула не заслоняет ее ясной устремленности к реально значимым, пластическим, осязаемым и действительно чувствуемым жизненным ценностям. Сквозь мерные строфы сонетов с их усложненной философской образностью, за метафизическими выкладками изощренной, схоластической мысли и особенно в прозаическом рассказе об обстоятельствах своей любви Данте раскрывает перед читателем свое живое и жизненное мироощущение, если не подчиняющее себе книжно-поэтическую премудрость «сладостного стиля», то уже свидетельствующее о новых направлениях лирики и о новых, жизненных источниках лирических переживаний.

Еще в флорентийский период Данте прилежно изучал схоластическую философию. Мысль его, естественно, попала в плен тех уродливых мистических измышлений, которыми переполнены писания Фомы Аквинского, наиболее реакционного и тлетворного из всех богословских «авторитетов» эпохи. И однако, одновременно с этим, уже вступая в сферу пробуждающихся гуманистических интересов, он усваивал наследие классической литературы во главе со столь почитавшимся и в средние века Вергилием. В изгнании занятия эти, видимо, расширились и углубились. Скитаясь по разным итальянским городам, посетив даже Париж — центр философско-богословских занятий того времени, Данте приобрел энциклопедические знания в области схоластической науки и натурфилософии, ознакомился с некоторыми системами восточной, в частности арабской, философской мысли и всмотрелся в широкие горизонты общеитальянской национальной политической жизни, очертания и направления которой вырисовывались в соперничестве папской и светской власти, в борьбе городов-коммун с абсолютистскими притязаниями знати, в захватнических стремлениях жадных заальпийских соседей. Движение мысли Данте к овладению всей суммой знаний его времени не шло наперекор традициям средневекового мышления, склонного к энциклопедическим обобщениям, но в этом движении ясно вырисовывалась та черта, которая свидетельствовала о наступавших новых временах, — черта непокорной и взыскательной личности, утверждающей себя и свои предвосхищения будущего в окружении уже остановившейся в своем историческом развитии, формальной и застывавшей культуры.