Страница:

– С этого гриба нельзя спускать глаз, – сказал Лонштейн моему другу, – ты же понимаешь.

По правде, мой друг не очень-то понимал, но Лонштейн все смотрел на него пристально и иронически, и в конце концов получилось так, словно мой друг и Оскар, каждый сам по себе, стали лучше понимать, что происходит (и Маркос также, но Маркос это понимал с самого начала, с самого подключения Лонштейна к Буче, иначе раввинчика не допускали бы к тому, что на практике казалось ему не по плечу), и потому, когда впоследствии мой друг рассказал мне о визите к грибу, я с ним согласился и подумал, что Маркос умеет смотреть на вещи не только с одной стороны, не в пример прочим, решительно устремленным к Буче. В этой дурацкой комедии для Маркоса, возможно, было что-то вроде надежды, надежды не впасть в ограниченность, сохранить способность к игре, частицу Мануэля в своем поведении. Поди знай, че. Возможно, что типы вроде Маркоса и Оскара (о котором я от моего друга немало узнал) были в Буче из-за Мануэля, я хочу сказать, делали это для него, для многих Мануэлей во многих уголках земли, желая способствовать тому, чтобы Мануэль однажды вошел в другую эпоху, и в то же время сохраняя для него какие-то обломки после всеобщего кораблекрушения; а Гомеса игра эта раздражала, излишеством казались ему всякие проблески красоты, какие-то грибы в ночи, все то, что наполняло смыслом любые планы будущего. Понятно, подумал мой друг, считавший себя обязанным вмешаться и подвести конечный итог, – немногие члены Бучи, всех больших и маленьких Буч на земле, поймут людей вроде Маркоса или Оскара, но всегда для Маркоса найдется Оскар, и, наоборот, найдется человек, способный понять, почему надо последовать за раввинчиком, когда он предлагает пройти в кабинет посмотреть на гриб.

После всего этого казалось, что гости вот-вот разойдутся, но они, естественно, остались еще на часок, соправительницы уснули где кто сумел, мужчины увлеклись вином и сообщениями Эредиа, и, хотя Лонштейн выключил почти все лампы по причинам, как решили его гости, талмудическим, на зевки раввинчика они не обращали внимания или сами им подражали, а между тем – Росарио, встреча миляги Переса с парнями из ПРОМ в Гондурасе, новости лондонские или уругвайские и лучшая из всех, одновременно Оскар и Маркос ревниво

охраняли свои стаканы с вином от содовой, которой Лонштейн по совершенно дикому рецепту его матушки пытался улучшить вкус вина, и Маркос излагал Эредиа и Оскару кое-что из того, что должно произойти в ближайшие пятьдесят восемь часов, причем Оскар полулежал между чуть-чуть похрапывавшей Гладис и двумя огромными подушками, облокотясь в позе Тримальхиона на пачку старых «Гасетас» (из Тукумана), и комментарии по операции НРА доносились до него все глуше, как бы издалека, поворачивая его мысли в другом направлении, к игре сна и полумрака и вина, к другим образам полудремы, где луна светит высоко в небе и по немощеной улочке скачут лошади, и слышится извечный топот копыт,

отбрасывающих с глухим стуком комья земли, и снова видение – ограда со сверкающими бутылочными осколками, девочки, бросающие на нее свои сорочки, чтобы не порезать руки, и сбившиеся в кучу, крики, первый удар хлыстом, бег по пустырям, – какая тут связь с этой комнатой на другом конце земли, с грибом, и все же, все же требуется усилие, чтобы перескочить к сообщению, которое Патрисио читает для Эредиа, и Эредиа вдруг аж подскакивает

но послушай, че, в сердцах говорит Эредиа, я же эту Алисию Кинтерос очень хорошо знаю, а Гомес хмуро из своего угла – тоже мне светский путеводитель, всех на свете знает. Пошел к черту (это Эредиа), и Патрисио, смеясь, демонстрирует Маркосу, как на языке газетчика мусорное ведро превратилось в бак с отходами, и сколько же этих мусорных ведер было опорожнено на улицах, по которым бежали те девочки, которых никто не ждал в автомашине («выказали организованность и выучку»), а потом шлепали по болотам и прятались в канавах, откуда их, наверно, Фубо вытаскивали, поднимая к седлам за волосы или за руки, с шуточками и пощечинами оскорбляя их, но все равно – Оскар чувствовал со своей хмельной вышки, что все равно это было освобождение, неодолимая потребность бежать, будь то девочки из интерната или Алисия Кинтерос, люмпены или юристки, спасающиеся от издевательств системы, бегущие голышом или спокойно садящиеся в поданное точно вовремя авто, обезумевшие от полнолуния и карнавальной музыки или отвечающие следователю, который, как прочитал Патрисио, указывает па высокую степень организованности и выучки у террористической группы. Террористическая группа, фыркнул раввинчик, подумайте, какая дерьмодрянь. Я более чем уверен, что ее знаю, сказал Эредиа, у нее зеленые глаза, а такое не забывается, старина.

– Я спущусь первым, надо осмотреться, – сказал Патрисио, – на всякий случай.

«Ты поосторожней», – хотела сказать Сусана, но промолчала – эти несносные привычные словечки любви и заботы осаждают тебя, как мухи, смешно думать, что Патрисио выскочит на улицу без оглядки как раз тогда, когда следует не слишком бравировать, в этот час везде царит покой, мускул нации дремлет, и тебя могут запросто прихлопнуть тут же, на улице, и никто даже не приподнимет жалюзи, разве что провизжат, что вот уже порядочным июлям не дают спать, sacrй nom de putain de dieu [87].

Мануэль был уже разбужен, соправительницы дружно подняли его с ковра и завернули в шарф, взятый у Лонштейна с обязательством вернуть, тут появился Патрисио и сообщил, что все спокойно. Эредиа спустился первым с Моникой и Гомесом, пригласившими его к себе в отель; через восемь ступенек, неся две корзины, шли Маркос и Оскар, которых Лонштейн проводил, заметно радуясь тому, что королевских броненосцев и бирюзового пингвина уносят прочь. Остальные соправительницы и Патрисио присоединились уже в подъезде, Мануэль на руках у отца тихонько хныкал; улица Савуа была пустынна, они увидели, как Гомес открыл дверцу машины и, резко обернувшись к ним, указал в направлении перекрестка с улицей Сегье. Затем сел в машину и включил зажигание, но двигатель не завелся. Маркос, оставив женщин и Мануэля в темной прихожей, вышел из подъезда и остановился – корзину с пингвином он прислонил к двери. Attenti, сказал Маркос, у Гомеса и Эредиа что-то не в порядке, не двигайтесь. Оскар и Патрисио стали вплотную рядом с ним, Маркос вытащил прут – две фигуры переходили по диагонали мостовую, идя с улицы Сегье, другие две, едва различимые, стояли, выжидая, у какого-то подъезда. Это все Фортунато, сказал Маркос, он, конечно, указал на Эредиа для слежки, они тоже не идиоты. Если подойдут к машине, надо им покрепче вмазать и смываться. У Патрисио был второй прут, он оглянулся назад, на Сусану и Мануэля, которые вместе с Гладис и Людмилой сливались в один темный силуэт. Вперед, сказал Маркос и побежал к перекрестку, Оскар за ним, приподняв воротник пиджака, инстинктивное движение, которое когда-то его не раз забавляло, и, как на грех, у него нет даже перочинного ножа, а позади топот бегущего Патрисио – и вот первый из муравьев дергает дверцу машины, а второй чем-то замахнулся, словно намереваясь разбить стекло, но, видимо, не посмел, и все это надо провернуть как можно более бесшумно в этот час и в этом районе, ведь, того и гляди, может нагрянуть полиция, а здешние полицейские не признают ни правого, ни виноватого, на всякий случай всех заметут, там, мол, разберутся, – Маркос накинулся сзади и схватил за шиворот того, что дергал дверцу, и в этот же миг Гомес открыл ее изнутри, чтобы выскочить на улицу. А перед Оскаром очутился один из прятавшихся в подъезде, теперь они прибежали на подмогу первым двоим – чего вам, черт побери, надо, сказал Оскар, убирайтесь к свиньям собачьим, сукины дети, муравьи дерьмовые, и, почувствовав удар прутом по локтю, который он вовремя успел приподнять, двинул противника ногой изо всех сил и со всей сноровкой опытного футболиста, оказавшегося па чужом поле. Патрисио сцепился с типом в белом плаще и с вьющимися волосами, они покатились по земле, а тем временем Маркос, отбиваясь от двоих, что были у машины, орудовал своим прутом; в заднем окошке белело лицо Моники, Эредиа, выскочив вслед за Гомесом и споткнувшись, упал, что-то ударило Оскара в плечо, и он, перекувырнувшись, повалился, двое муравьев убегали по улице Сегье, Гомес и первый из нападавших барахтались рядом с Патрисио и вторым типом, Людмила и Гладис, стоя в подъезде, не могли разглядеть, где кто, Сусана прижимала к себе Мануэля и что-то ему шептала, Людмила стала впереди нее, чтобы она, чего доброго, не вздумала выскочить на улицу; они увидели, как двое мужчин промчались мимо подъезда и свернули на улицу Гран-Огюстен, увидели на углу Оскара, держащегося за локоть, и Гомеса и Патрисио, бегущих вслед за теми двумя, и все это почти беззвучно, один-два возгласа, случайный удар ногой по мусорному баку, немой фильм в бешеном темпе. Патрисио хватает Мануэля, живо в машину, они могут вернуться с другими, бегите, Людмила и Гладис колеблются, пока не увидели стоящих на углу Гомеса и Эредиа, Гомес согнулся в три погибели, Маркос стоит, прислонясь к стене, и словно бы отключился; тут женщины побежали на угол, и Маркос с усилием проговорил, давайте побыстрей, здесь нельзя оставаться, Эредиа и Гомес опять садятся в машину, а Моника, высунувшись чуть не до пояса из окошка, смотрит на Маркоса, что случилось, Маркос, что с тобой, и Гладис обнимает Оскара, который трет локоть здоровой рукой и зашибленное плечо – ладонью поврежденной руки, и так-перетак вашу мать, если это город Просвещения, плевал я на Ламартина, Гомес рванул по встречной полосе улицы Сегье по направлению к Сене, идем скорей к твоей машине, сказал Маркос Людмиле, она на Гран-Огюстен, о'кэй, пошли живее, но, сделав шаг от стены, он пошатнулся, Оскар и Людмила вовремя его поддержали. Оскар снова ругнулся, резкая боль в локте пронзила его, он весь был локоть, будто его раздирала изнутри куча колючек, и так-растак вашу мать, что этих сукиных ублюдков выродила, сказал Оскар, знавший терапевтическую ценность брани, тогда Маркос выпрямился, сделал глубокий вдох и пошел вперед, поддерживаемый Людмилой, которая не сказала ни слова, ни к чему было теперь разговаривать, она поддерживала Маркоса за талию, пока он мягко не отстранил ее, все в порядке, давайте быстрей, и Людмиле, беги вперед, и едем, эти молодчики вернутся, я их знаю. Но на улице Гран-Огюстен не было никого, кроме черного кота, нисколько ими не заинтересовавшегося; Оскару уже стало полегче, ты уверен, что рука не сломана, ты ж пойми, стюардесса, он ударил меня по косточке, боль уже проходит, а Маркос все еще держится полусогнувшись, и вот он садится в машину рядом с Людмилой, которая заводит двигатель, впереди пустое место, где прежде стояла машина Патрисио, еще хорошо обошлось, сказал Маркос, в такой момент все могло полететь к чертям. Но чего им надо было, спросил Оскар. Оставь его в покое на минутку, сказала Людмила, гоня машину не хуже Фанхио, ты же видишь, он едва дышит. Какая ночь, танго Барди, пробормотал Оскар, осторожно потирая локоть, будто обжигающую присоску спрута, да еще с этой проказницей луной, ну чем не театральная декорация. Че, эти муравьи, уж точно наши ребята с берегов Ла-Платы. Один по крайней мере был бразилец, сказал Маркос, Эредиа сразу его приметил и дал ему специального пинка, зато другой, видимо, здорово треснул Эредиа по физиономии, бедняга, когда хотел вернуться к машине, не мог найти: дорогу. А ты, пробормотала Людмила, резко свернув на улицу Бак. Я ничего, полечка, получил ногой в живот, от таких ударов выблюешь все вплоть до первого причастия, трудно дышать и прочее. Ты, братец, хочешь знать, чего им надо было, я тоже. Они думали, что Эредиа и Гомес одни с Моникой, четверо тут легко бы управились, это называется «проучить», мы, мол, ему покажем, как приезжать из Лондона, чтобы здесь воду мутить, олуху дерьмовому, стиль знакомый. Но, безусловно, дело не только в этом, Фортунато ведь тоже не зря прилетел из Лондона, видно, и сообщил данные об Эредиа, да такие, которые требуют жестких мер, понимаете, сломать полдесятка ребер или одну могу, уложить надолго в больницу. Ладно, отправляйтесь теперь домой отоспаться, вы это заслужили. Погодите, я остановлюсь прямо возле «Лютеции», сказала Людмила, мне кажется, Оскару требуется двойная порция виски и лейкопластырь. Это я беру на себя, сказала Гладис, особенно что касается виски. А пингвин, сказала Людмила. Боже правый, сказала Гладис. Пусть засунут его себе в задницу, сказал Оскар. Жаль, сказала Гладис.

Черный кот с улицы Гран-Огюстен перешел на улицу Савуа, миновал угловой магазин и, приблизясь к подъезду, сердито выгнул спину; успокоился он, когда был уже на лесах на противоположном тротуаре, и лишь тихо шипел. Из опрокинутой корзины вылез пингвин, слегка встревоженный, однако ясно сознающий, что холодно и что луна вверху та же самая, какая светила в его антарктические ночи, и это придало ему духу, он прошел по улице Савуа до улицы Сегье, где в нескольких пятнах крови таилась резус-формула Эредиа и Патрисио, и, побуждаемый естественным инстинктом, направился к Сене – проследовав вдоль набережных, миновал угол улицы Жиле-Кер и добрался до площади Сен-Мишель, где его увидели пьянчуга и пара влюбленных и, понятно, опешили, а что уж говорить о враче, ехавшем в своей машине к больной старушке, – он резко затормозил перед пингвином, отчего следовавший за ним пикап разбил ему вдребезги бампер, происшествие, которое в иное время вызвало бы обязательные пять минут ругани, прежде чем будут предъявлены удостоверения страховых компаний, но тут, естественно, никто не обратил внимания, ибо вокруг пингвина уже собралась кучка обалдевших ночных гуляк и слышался свисток дежурного полицейского, бегущего со всех ног, – происшествие, само собой, но еще надо быть начеку из-за всяких там маоистов да сопротивления. В центре кружка пингвин наслаждался своим звездным часом, он хлопал крылышками и произносил что-то напоминавшее сердитую жалобу, которую даже Гладис не сумела бы перевести дежурному, вконец растерявшемуся из-за отсутствия каких-либо инструкций насчет экзотических птиц и прочих необычных нарушений.

– Высади меня на какой-нибудь стоянке такси и поезжай домой отдохнуть, – сказал Маркос. – На тебе, полечка, лица нет.

– Я отвезу тебя домой, – сказала Людмила. – Кажется, надо ехать мимо Пантеона?

– Поезжай по Вожирар, дальше я тебе покажу, но тогда ты вернешься к себе уже совсем поздно.

– Тебе и правда лучше? Может, купим что-нибудь в аптеке, а?

– Прекрасно, – сказал Маркос. – Ты бы хотела купить льняной муки, сделать мне компресс на живот да еще пощупать пульс.

– Дурень.

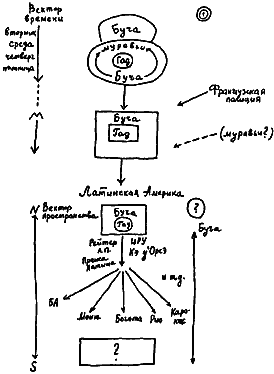

Кое-что я в свой час узнал о происшедшем от Людмилы, а главное, от моего друга, начиная с того момента, когда он, идя обратно по набережным, вернулся на улицу Савуа, сам не понимая зачем, со смутным желанием поболтать с Лонштейном наедине и странной путаницей перспектив, которая в этот час привела его к ностальгическим мыслям не о ком ином, как о Капабланке. Верно ли, что Капабланка мог предвидеть все варианты партии и что однажды он на четвертом ходу заявил своему противнику, что даст ему мат на двадцать третьем, – и сделал это, и не только сделал, но потом доказал аналитически, что иначе и быть не могло? Южноамериканские легенды, думал мой друг, который, кстати, едва умел переставлять фигуры и всегда на двадцать три хода отставал, но как было бы полезно предвидеть развитие Бучи, когда сумятица в этих делах становится все более ощутимой. Отсюда его некоторые графики, или чертежики, с помощью коих он пытался уловить всю эту роящуюся в уме мошкару – «Целую Кока» и прочие варианты за различными столиками кафе.

Для Оскара, с изрядно опухшим локтем и лейкопластырем, уложенного в постель, – булькающее виски и голенькая Гладис, душистое облако, источающее кровосмесительные материнские ласки и заботу, – одолевавший его сон не слишком отличался от того, что произошло на улице Савуа, на любой улице, где есть стены домов и ограды, бешеный темп, ты бьешь, и тебя бьют, ты ругаешься,

и тебя ругают, драка в незнакомом месте незнакомого города (он и города Ла-Платы не очень-то знал), местность, куда его доставили в машине, названия улиц и магазинов, которые невозможно запомнить; были, конечно, в его сне» муравьи, но муравьи также входили в эту киноленту без запоминающихся имен, они также были анонимами и где-то терялись в пути, как и боевики отряда НРА или конные полицейские, преследовавшие одуревших-от-полнолуния-девчонок; что ж до Гладис, она тоже мало что могла бы объяснить, лучше уснуть, и пусть все смешивается как попало, раз все равно невозможно отделить скопившееся и памяти от настоящего, – бедняжка, какой у тебя локоть, гм, чепуха, погоди, я погашу свет, гм, лежи спокойно, ах нет, веди себя хорошо, ты же ранен, гм, я же не двигаюсь, вот так, на боку, ты несносный, оставь меня, ну немножко так, ах, Оскар, Оскар, и в какой-то миг свет луны просачивается сквозь жалюзи вместе со смутным гулом рассвета на бульваре Распай, далекий звон, крик пьяного или сумасшедшего, едва слышное цоканье конских подков, большинство уже перелезало через ограду – только бы убежать, затеряться в городе, и опять пара подружек, блондинка и чернявая, они обнялись, скачет галопом конный полицейский, все сбились в кучу, бедра Гладис прижались к его бедрам, блондинка спиной к кладбищенской ограде, и мулат обхватил ее талию, нащупывает молнию, а жалюзи все светлеет, какой-то тюремный рассвет, серость тоски и поражения, тюремная служительница, открывшая дверь, чтобы вынести ведро с мусором, задержана и изолирована для ведения допроса, и Алисия Кинтерос, у которой, но словам Эредиа, зеленые глаза, и бегом, бегом, лезть через ограду, по битому стеклу, бегом, бегом, как

теперь сон на рассвете, в котором все смешалось – Ла-Плата и Париж, телеграммы и названия, уже имевшие определенный смысл для Маркоса и Патрисио, но не для него, для него это пустые слова, парк Монсо, дом в Веррьере, отель «Лютеция», угол на улице Савуа. Моему другу, напротив, не спалось, и он знал Париж досконально, посему он начал с того, что подобрал корзинку с королевскими броненосцами, каковые, в отличие от пингвина, воспринимали происходящее с подчеркнутым равнодушием, и отнес ее обратно наверх к Лонштейну, чтобы толстуче, когда она выглянет в семь утра, не любоваться этим зрелищем. Лонштейн, ясное дело, застыл на месте, увидев моего друга, а главное – броненосцев, хрюкавших в корзине, пока шло описание уличного происшествия.

– Это было предсказвидимо, – рычал Лонштейн. – Патрисио в качестве бойскаута никогда не блистал, и вот мне опять приходится быть baby-sitter [88] при этих вонючих тварях, хорошо еще, что пингвин улепетнул. Сообщаю, мой гриб уже достиг двадцати одного сантиметра – идеальный размер, принятый в высших слоях общества. Заходи, есть горячий кофе.

– Спасибо, полечка, – сказал Маркос, открывая дверцу и делая прощальный жест.

– Мне хотелось бы напоить тебя чаем, – сказала Людмила.

Маркос ничего не ответил, однако подождал ее возле машины и помог закрыть дверцы, глянув раз или два на улицу Кловис, белевшую в лунном свете и без каких-либо муравьев. У тебя даже есть лифт, невероятно, сказала Людмила. Я, знаешь ли, пижон, че, сказал Маркос, но уже вид квартиры это опровергал – помесь монашеской кельи и пивнушки, везде грязные чашки и стаканы, книги на полу и заткнутые тряпками щели в стенах. Телефон, да, и Маркос немедленно им воспользовался, чтобы на французском что-то сообщить или дать инструкции Люсьену Вернею и утрясти детали с обменом долларов, которые по телефону именовались «дынями», хотя вряд ли в такой час муравьи стали бы подслушивать. Людмила на кухне ловила обрывки фраз и искала жестянку с чаем, словно чай, дабы соответствовать своему назначению, должен быть в жестяной банке, и всякий разговор должен быть понятен, и все случившееся в эту ночь должно для нее, Людмилы, иметь объяснения и ключи. Идиотка, идиотка, идиотка, трижды произнесла Людмила, засунув голову в стенной шкаф, будто мне недостаточно слышать его голос, знать, что он мне доверяет, что все разрешили мне слышать его голос (Гомес, пожалуй, не совсем был доволен, это да) и присутствовать, когда они этой ночью обсуждали то, что будет в пятницу. Черт, тут только саго да куски сыра, чай наверняка где-нибудь в ящике для обуви. Однако она нашла его в склянке из-под бульонного концентрата и подумала, что поделом ей за педантизм – чтобы чай в жестянке для чая. Буча в рамках Аристотелевой логики, каждая вещь на своем месте, как Андрес, который спит с Франсиной или слушает пластинки в стереофоническом шлеме, купленном для бессонных ночей. Бедняга, смутно подумала Людмила – Андрес вдруг стал отдаляться, блекнуть, ведь он этой ночью не обсуждал пятницу, он не дрался на улице Савуа. Четыре года с головокружительной быстротой съеживались со всеми своими днями и ночами, поездками, играми, подарками, сценами, слезами, всем этим калейдоскопом, – но ведь это невозможно, невозможно. Это невозможно, громко произнесла Людмила, ища чайник, дерево не теряет сразу все листья, непостоянство, твое имя – женщина. Непостоянство или слабость? Предмет спора для переводчиков, во всяком случае, имя этому женщина, в чае завелась моль, и годы тоже точит моль, если время может так сокращаться, нет, я проснусь, я обязательно проснусь, я дала себя увлечь этой минуте и радости, особенно же радости, потому что Буча это радость и абсурд, и я ничего не понимаю и именно поэтому хочу быть здесь, ну, конечно, в этом доме куча склянок с перцем, но ни кусочка сахара, ах, мужчины, мужчины, кончится тем, что в жестянке со спагетти я найду презерватив.

Маркос снял пиджак и, расстегнув сорочку, потирал себе живот, Людмила увидела огромный зеленоватый кровоподтек с багровой каймой, с желтыми и синими пятнами. Только теперь она заметила, что у Маркоса изо рта шла кровь, – высохшая струйка змеилась по шее; поставив чайник на пол, Людмила пошла в ванную за полотенцем, смочила его и принялась оттирать от крови губы и подбородок Маркоса, который, откинувшись в кресле, задерживал дыхание, словно ему было больно. Людмила осмотрела кровоподтек, он простирался вниз, под пояс брюк. Ни слова не говоря, она очень осторожно стала расстегивать пояс, слегка врезавшийся в тело; рука Маркоса поднялась к ее голове, слабо провела по волосам и упала обратно на подлокотник кресла.

По правде, мой друг не очень-то понимал, но Лонштейн все смотрел на него пристально и иронически, и в конце концов получилось так, словно мой друг и Оскар, каждый сам по себе, стали лучше понимать, что происходит (и Маркос также, но Маркос это понимал с самого начала, с самого подключения Лонштейна к Буче, иначе раввинчика не допускали бы к тому, что на практике казалось ему не по плечу), и потому, когда впоследствии мой друг рассказал мне о визите к грибу, я с ним согласился и подумал, что Маркос умеет смотреть на вещи не только с одной стороны, не в пример прочим, решительно устремленным к Буче. В этой дурацкой комедии для Маркоса, возможно, было что-то вроде надежды, надежды не впасть в ограниченность, сохранить способность к игре, частицу Мануэля в своем поведении. Поди знай, че. Возможно, что типы вроде Маркоса и Оскара (о котором я от моего друга немало узнал) были в Буче из-за Мануэля, я хочу сказать, делали это для него, для многих Мануэлей во многих уголках земли, желая способствовать тому, чтобы Мануэль однажды вошел в другую эпоху, и в то же время сохраняя для него какие-то обломки после всеобщего кораблекрушения; а Гомеса игра эта раздражала, излишеством казались ему всякие проблески красоты, какие-то грибы в ночи, все то, что наполняло смыслом любые планы будущего. Понятно, подумал мой друг, считавший себя обязанным вмешаться и подвести конечный итог, – немногие члены Бучи, всех больших и маленьких Буч на земле, поймут людей вроде Маркоса или Оскара, но всегда для Маркоса найдется Оскар, и, наоборот, найдется человек, способный понять, почему надо последовать за раввинчиком, когда он предлагает пройти в кабинет посмотреть на гриб.

* * *

После всего этого казалось, что гости вот-вот разойдутся, но они, естественно, остались еще на часок, соправительницы уснули где кто сумел, мужчины увлеклись вином и сообщениями Эредиа, и, хотя Лонштейн выключил почти все лампы по причинам, как решили его гости, талмудическим, на зевки раввинчика они не обращали внимания или сами им подражали, а между тем – Росарио, встреча миляги Переса с парнями из ПРОМ в Гондурасе, новости лондонские или уругвайские и лучшая из всех, одновременно Оскар и Маркос ревниво

охраняли свои стаканы с вином от содовой, которой Лонштейн по совершенно дикому рецепту его матушки пытался улучшить вкус вина, и Маркос излагал Эредиа и Оскару кое-что из того, что должно произойти в ближайшие пятьдесят восемь часов, причем Оскар полулежал между чуть-чуть похрапывавшей Гладис и двумя огромными подушками, облокотясь в позе Тримальхиона на пачку старых «Гасетас» (из Тукумана), и комментарии по операции НРА доносились до него все глуше, как бы издалека, поворачивая его мысли в другом направлении, к игре сна и полумрака и вина, к другим образам полудремы, где луна светит высоко в небе и по немощеной улочке скачут лошади, и слышится извечный топот копыт,

отбрасывающих с глухим стуком комья земли, и снова видение – ограда со сверкающими бутылочными осколками, девочки, бросающие на нее свои сорочки, чтобы не порезать руки, и сбившиеся в кучу, крики, первый удар хлыстом, бег по пустырям, – какая тут связь с этой комнатой на другом конце земли, с грибом, и все же, все же требуется усилие, чтобы перескочить к сообщению, которое Патрисио читает для Эредиа, и Эредиа вдруг аж подскакивает

но послушай, че, в сердцах говорит Эредиа, я же эту Алисию Кинтерос очень хорошо знаю, а Гомес хмуро из своего угла – тоже мне светский путеводитель, всех на свете знает. Пошел к черту (это Эредиа), и Патрисио, смеясь, демонстрирует Маркосу, как на языке газетчика мусорное ведро превратилось в бак с отходами, и сколько же этих мусорных ведер было опорожнено на улицах, по которым бежали те девочки, которых никто не ждал в автомашине («выказали организованность и выучку»), а потом шлепали по болотам и прятались в канавах, откуда их, наверно, Фубо вытаскивали, поднимая к седлам за волосы или за руки, с шуточками и пощечинами оскорбляя их, но все равно – Оскар чувствовал со своей хмельной вышки, что все равно это было освобождение, неодолимая потребность бежать, будь то девочки из интерната или Алисия Кинтерос, люмпены или юристки, спасающиеся от издевательств системы, бегущие голышом или спокойно садящиеся в поданное точно вовремя авто, обезумевшие от полнолуния и карнавальной музыки или отвечающие следователю, который, как прочитал Патрисио, указывает па высокую степень организованности и выучки у террористической группы. Террористическая группа, фыркнул раввинчик, подумайте, какая дерьмодрянь. Я более чем уверен, что ее знаю, сказал Эредиа, у нее зеленые глаза, а такое не забывается, старина.

– Я спущусь первым, надо осмотреться, – сказал Патрисио, – на всякий случай.

«Ты поосторожней», – хотела сказать Сусана, но промолчала – эти несносные привычные словечки любви и заботы осаждают тебя, как мухи, смешно думать, что Патрисио выскочит на улицу без оглядки как раз тогда, когда следует не слишком бравировать, в этот час везде царит покой, мускул нации дремлет, и тебя могут запросто прихлопнуть тут же, на улице, и никто даже не приподнимет жалюзи, разве что провизжат, что вот уже порядочным июлям не дают спать, sacrй nom de putain de dieu [87].

Мануэль был уже разбужен, соправительницы дружно подняли его с ковра и завернули в шарф, взятый у Лонштейна с обязательством вернуть, тут появился Патрисио и сообщил, что все спокойно. Эредиа спустился первым с Моникой и Гомесом, пригласившими его к себе в отель; через восемь ступенек, неся две корзины, шли Маркос и Оскар, которых Лонштейн проводил, заметно радуясь тому, что королевских броненосцев и бирюзового пингвина уносят прочь. Остальные соправительницы и Патрисио присоединились уже в подъезде, Мануэль на руках у отца тихонько хныкал; улица Савуа была пустынна, они увидели, как Гомес открыл дверцу машины и, резко обернувшись к ним, указал в направлении перекрестка с улицей Сегье. Затем сел в машину и включил зажигание, но двигатель не завелся. Маркос, оставив женщин и Мануэля в темной прихожей, вышел из подъезда и остановился – корзину с пингвином он прислонил к двери. Attenti, сказал Маркос, у Гомеса и Эредиа что-то не в порядке, не двигайтесь. Оскар и Патрисио стали вплотную рядом с ним, Маркос вытащил прут – две фигуры переходили по диагонали мостовую, идя с улицы Сегье, другие две, едва различимые, стояли, выжидая, у какого-то подъезда. Это все Фортунато, сказал Маркос, он, конечно, указал на Эредиа для слежки, они тоже не идиоты. Если подойдут к машине, надо им покрепче вмазать и смываться. У Патрисио был второй прут, он оглянулся назад, на Сусану и Мануэля, которые вместе с Гладис и Людмилой сливались в один темный силуэт. Вперед, сказал Маркос и побежал к перекрестку, Оскар за ним, приподняв воротник пиджака, инстинктивное движение, которое когда-то его не раз забавляло, и, как на грех, у него нет даже перочинного ножа, а позади топот бегущего Патрисио – и вот первый из муравьев дергает дверцу машины, а второй чем-то замахнулся, словно намереваясь разбить стекло, но, видимо, не посмел, и все это надо провернуть как можно более бесшумно в этот час и в этом районе, ведь, того и гляди, может нагрянуть полиция, а здешние полицейские не признают ни правого, ни виноватого, на всякий случай всех заметут, там, мол, разберутся, – Маркос накинулся сзади и схватил за шиворот того, что дергал дверцу, и в этот же миг Гомес открыл ее изнутри, чтобы выскочить на улицу. А перед Оскаром очутился один из прятавшихся в подъезде, теперь они прибежали на подмогу первым двоим – чего вам, черт побери, надо, сказал Оскар, убирайтесь к свиньям собачьим, сукины дети, муравьи дерьмовые, и, почувствовав удар прутом по локтю, который он вовремя успел приподнять, двинул противника ногой изо всех сил и со всей сноровкой опытного футболиста, оказавшегося па чужом поле. Патрисио сцепился с типом в белом плаще и с вьющимися волосами, они покатились по земле, а тем временем Маркос, отбиваясь от двоих, что были у машины, орудовал своим прутом; в заднем окошке белело лицо Моники, Эредиа, выскочив вслед за Гомесом и споткнувшись, упал, что-то ударило Оскара в плечо, и он, перекувырнувшись, повалился, двое муравьев убегали по улице Сегье, Гомес и первый из нападавших барахтались рядом с Патрисио и вторым типом, Людмила и Гладис, стоя в подъезде, не могли разглядеть, где кто, Сусана прижимала к себе Мануэля и что-то ему шептала, Людмила стала впереди нее, чтобы она, чего доброго, не вздумала выскочить на улицу; они увидели, как двое мужчин промчались мимо подъезда и свернули на улицу Гран-Огюстен, увидели на углу Оскара, держащегося за локоть, и Гомеса и Патрисио, бегущих вслед за теми двумя, и все это почти беззвучно, один-два возгласа, случайный удар ногой по мусорному баку, немой фильм в бешеном темпе. Патрисио хватает Мануэля, живо в машину, они могут вернуться с другими, бегите, Людмила и Гладис колеблются, пока не увидели стоящих на углу Гомеса и Эредиа, Гомес согнулся в три погибели, Маркос стоит, прислонясь к стене, и словно бы отключился; тут женщины побежали на угол, и Маркос с усилием проговорил, давайте побыстрей, здесь нельзя оставаться, Эредиа и Гомес опять садятся в машину, а Моника, высунувшись чуть не до пояса из окошка, смотрит на Маркоса, что случилось, Маркос, что с тобой, и Гладис обнимает Оскара, который трет локоть здоровой рукой и зашибленное плечо – ладонью поврежденной руки, и так-перетак вашу мать, если это город Просвещения, плевал я на Ламартина, Гомес рванул по встречной полосе улицы Сегье по направлению к Сене, идем скорей к твоей машине, сказал Маркос Людмиле, она на Гран-Огюстен, о'кэй, пошли живее, но, сделав шаг от стены, он пошатнулся, Оскар и Людмила вовремя его поддержали. Оскар снова ругнулся, резкая боль в локте пронзила его, он весь был локоть, будто его раздирала изнутри куча колючек, и так-растак вашу мать, что этих сукиных ублюдков выродила, сказал Оскар, знавший терапевтическую ценность брани, тогда Маркос выпрямился, сделал глубокий вдох и пошел вперед, поддерживаемый Людмилой, которая не сказала ни слова, ни к чему было теперь разговаривать, она поддерживала Маркоса за талию, пока он мягко не отстранил ее, все в порядке, давайте быстрей, и Людмиле, беги вперед, и едем, эти молодчики вернутся, я их знаю. Но на улице Гран-Огюстен не было никого, кроме черного кота, нисколько ими не заинтересовавшегося; Оскару уже стало полегче, ты уверен, что рука не сломана, ты ж пойми, стюардесса, он ударил меня по косточке, боль уже проходит, а Маркос все еще держится полусогнувшись, и вот он садится в машину рядом с Людмилой, которая заводит двигатель, впереди пустое место, где прежде стояла машина Патрисио, еще хорошо обошлось, сказал Маркос, в такой момент все могло полететь к чертям. Но чего им надо было, спросил Оскар. Оставь его в покое на минутку, сказала Людмила, гоня машину не хуже Фанхио, ты же видишь, он едва дышит. Какая ночь, танго Барди, пробормотал Оскар, осторожно потирая локоть, будто обжигающую присоску спрута, да еще с этой проказницей луной, ну чем не театральная декорация. Че, эти муравьи, уж точно наши ребята с берегов Ла-Платы. Один по крайней мере был бразилец, сказал Маркос, Эредиа сразу его приметил и дал ему специального пинка, зато другой, видимо, здорово треснул Эредиа по физиономии, бедняга, когда хотел вернуться к машине, не мог найти: дорогу. А ты, пробормотала Людмила, резко свернув на улицу Бак. Я ничего, полечка, получил ногой в живот, от таких ударов выблюешь все вплоть до первого причастия, трудно дышать и прочее. Ты, братец, хочешь знать, чего им надо было, я тоже. Они думали, что Эредиа и Гомес одни с Моникой, четверо тут легко бы управились, это называется «проучить», мы, мол, ему покажем, как приезжать из Лондона, чтобы здесь воду мутить, олуху дерьмовому, стиль знакомый. Но, безусловно, дело не только в этом, Фортунато ведь тоже не зря прилетел из Лондона, видно, и сообщил данные об Эредиа, да такие, которые требуют жестких мер, понимаете, сломать полдесятка ребер или одну могу, уложить надолго в больницу. Ладно, отправляйтесь теперь домой отоспаться, вы это заслужили. Погодите, я остановлюсь прямо возле «Лютеции», сказала Людмила, мне кажется, Оскару требуется двойная порция виски и лейкопластырь. Это я беру на себя, сказала Гладис, особенно что касается виски. А пингвин, сказала Людмила. Боже правый, сказала Гладис. Пусть засунут его себе в задницу, сказал Оскар. Жаль, сказала Гладис.

Черный кот с улицы Гран-Огюстен перешел на улицу Савуа, миновал угловой магазин и, приблизясь к подъезду, сердито выгнул спину; успокоился он, когда был уже на лесах на противоположном тротуаре, и лишь тихо шипел. Из опрокинутой корзины вылез пингвин, слегка встревоженный, однако ясно сознающий, что холодно и что луна вверху та же самая, какая светила в его антарктические ночи, и это придало ему духу, он прошел по улице Савуа до улицы Сегье, где в нескольких пятнах крови таилась резус-формула Эредиа и Патрисио, и, побуждаемый естественным инстинктом, направился к Сене – проследовав вдоль набережных, миновал угол улицы Жиле-Кер и добрался до площади Сен-Мишель, где его увидели пьянчуга и пара влюбленных и, понятно, опешили, а что уж говорить о враче, ехавшем в своей машине к больной старушке, – он резко затормозил перед пингвином, отчего следовавший за ним пикап разбил ему вдребезги бампер, происшествие, которое в иное время вызвало бы обязательные пять минут ругани, прежде чем будут предъявлены удостоверения страховых компаний, но тут, естественно, никто не обратил внимания, ибо вокруг пингвина уже собралась кучка обалдевших ночных гуляк и слышался свисток дежурного полицейского, бегущего со всех ног, – происшествие, само собой, но еще надо быть начеку из-за всяких там маоистов да сопротивления. В центре кружка пингвин наслаждался своим звездным часом, он хлопал крылышками и произносил что-то напоминавшее сердитую жалобу, которую даже Гладис не сумела бы перевести дежурному, вконец растерявшемуся из-за отсутствия каких-либо инструкций насчет экзотических птиц и прочих необычных нарушений.

– Высади меня на какой-нибудь стоянке такси и поезжай домой отдохнуть, – сказал Маркос. – На тебе, полечка, лица нет.

– Я отвезу тебя домой, – сказала Людмила. – Кажется, надо ехать мимо Пантеона?

– Поезжай по Вожирар, дальше я тебе покажу, но тогда ты вернешься к себе уже совсем поздно.

– Тебе и правда лучше? Может, купим что-нибудь в аптеке, а?

– Прекрасно, – сказал Маркос. – Ты бы хотела купить льняной муки, сделать мне компресс на живот да еще пощупать пульс.

– Дурень.

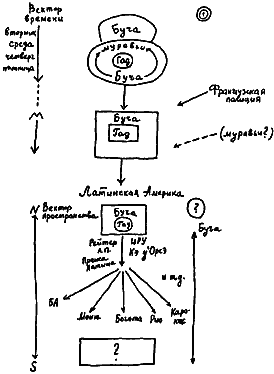

Кое-что я в свой час узнал о происшедшем от Людмилы, а главное, от моего друга, начиная с того момента, когда он, идя обратно по набережным, вернулся на улицу Савуа, сам не понимая зачем, со смутным желанием поболтать с Лонштейном наедине и странной путаницей перспектив, которая в этот час привела его к ностальгическим мыслям не о ком ином, как о Капабланке. Верно ли, что Капабланка мог предвидеть все варианты партии и что однажды он на четвертом ходу заявил своему противнику, что даст ему мат на двадцать третьем, – и сделал это, и не только сделал, но потом доказал аналитически, что иначе и быть не могло? Южноамериканские легенды, думал мой друг, который, кстати, едва умел переставлять фигуры и всегда на двадцать три хода отставал, но как было бы полезно предвидеть развитие Бучи, когда сумятица в этих делах становится все более ощутимой. Отсюда его некоторые графики, или чертежики, с помощью коих он пытался уловить всю эту роящуюся в уме мошкару – «Целую Кока» и прочие варианты за различными столиками кафе.

Для Оскара, с изрядно опухшим локтем и лейкопластырем, уложенного в постель, – булькающее виски и голенькая Гладис, душистое облако, источающее кровосмесительные материнские ласки и заботу, – одолевавший его сон не слишком отличался от того, что произошло на улице Савуа, на любой улице, где есть стены домов и ограды, бешеный темп, ты бьешь, и тебя бьют, ты ругаешься,

и тебя ругают, драка в незнакомом месте незнакомого города (он и города Ла-Платы не очень-то знал), местность, куда его доставили в машине, названия улиц и магазинов, которые невозможно запомнить; были, конечно, в его сне» муравьи, но муравьи также входили в эту киноленту без запоминающихся имен, они также были анонимами и где-то терялись в пути, как и боевики отряда НРА или конные полицейские, преследовавшие одуревших-от-полнолуния-девчонок; что ж до Гладис, она тоже мало что могла бы объяснить, лучше уснуть, и пусть все смешивается как попало, раз все равно невозможно отделить скопившееся и памяти от настоящего, – бедняжка, какой у тебя локоть, гм, чепуха, погоди, я погашу свет, гм, лежи спокойно, ах нет, веди себя хорошо, ты же ранен, гм, я же не двигаюсь, вот так, на боку, ты несносный, оставь меня, ну немножко так, ах, Оскар, Оскар, и в какой-то миг свет луны просачивается сквозь жалюзи вместе со смутным гулом рассвета на бульваре Распай, далекий звон, крик пьяного или сумасшедшего, едва слышное цоканье конских подков, большинство уже перелезало через ограду – только бы убежать, затеряться в городе, и опять пара подружек, блондинка и чернявая, они обнялись, скачет галопом конный полицейский, все сбились в кучу, бедра Гладис прижались к его бедрам, блондинка спиной к кладбищенской ограде, и мулат обхватил ее талию, нащупывает молнию, а жалюзи все светлеет, какой-то тюремный рассвет, серость тоски и поражения, тюремная служительница, открывшая дверь, чтобы вынести ведро с мусором, задержана и изолирована для ведения допроса, и Алисия Кинтерос, у которой, но словам Эредиа, зеленые глаза, и бегом, бегом, лезть через ограду, по битому стеклу, бегом, бегом, как

теперь сон на рассвете, в котором все смешалось – Ла-Плата и Париж, телеграммы и названия, уже имевшие определенный смысл для Маркоса и Патрисио, но не для него, для него это пустые слова, парк Монсо, дом в Веррьере, отель «Лютеция», угол на улице Савуа. Моему другу, напротив, не спалось, и он знал Париж досконально, посему он начал с того, что подобрал корзинку с королевскими броненосцами, каковые, в отличие от пингвина, воспринимали происходящее с подчеркнутым равнодушием, и отнес ее обратно наверх к Лонштейну, чтобы толстуче, когда она выглянет в семь утра, не любоваться этим зрелищем. Лонштейн, ясное дело, застыл на месте, увидев моего друга, а главное – броненосцев, хрюкавших в корзине, пока шло описание уличного происшествия.

– Это было предсказвидимо, – рычал Лонштейн. – Патрисио в качестве бойскаута никогда не блистал, и вот мне опять приходится быть baby-sitter [88] при этих вонючих тварях, хорошо еще, что пингвин улепетнул. Сообщаю, мой гриб уже достиг двадцати одного сантиметра – идеальный размер, принятый в высших слоях общества. Заходи, есть горячий кофе.

* * *

– Спасибо, полечка, – сказал Маркос, открывая дверцу и делая прощальный жест.

– Мне хотелось бы напоить тебя чаем, – сказала Людмила.

Маркос ничего не ответил, однако подождал ее возле машины и помог закрыть дверцы, глянув раз или два на улицу Кловис, белевшую в лунном свете и без каких-либо муравьев. У тебя даже есть лифт, невероятно, сказала Людмила. Я, знаешь ли, пижон, че, сказал Маркос, но уже вид квартиры это опровергал – помесь монашеской кельи и пивнушки, везде грязные чашки и стаканы, книги на полу и заткнутые тряпками щели в стенах. Телефон, да, и Маркос немедленно им воспользовался, чтобы на французском что-то сообщить или дать инструкции Люсьену Вернею и утрясти детали с обменом долларов, которые по телефону именовались «дынями», хотя вряд ли в такой час муравьи стали бы подслушивать. Людмила на кухне ловила обрывки фраз и искала жестянку с чаем, словно чай, дабы соответствовать своему назначению, должен быть в жестяной банке, и всякий разговор должен быть понятен, и все случившееся в эту ночь должно для нее, Людмилы, иметь объяснения и ключи. Идиотка, идиотка, идиотка, трижды произнесла Людмила, засунув голову в стенной шкаф, будто мне недостаточно слышать его голос, знать, что он мне доверяет, что все разрешили мне слышать его голос (Гомес, пожалуй, не совсем был доволен, это да) и присутствовать, когда они этой ночью обсуждали то, что будет в пятницу. Черт, тут только саго да куски сыра, чай наверняка где-нибудь в ящике для обуви. Однако она нашла его в склянке из-под бульонного концентрата и подумала, что поделом ей за педантизм – чтобы чай в жестянке для чая. Буча в рамках Аристотелевой логики, каждая вещь на своем месте, как Андрес, который спит с Франсиной или слушает пластинки в стереофоническом шлеме, купленном для бессонных ночей. Бедняга, смутно подумала Людмила – Андрес вдруг стал отдаляться, блекнуть, ведь он этой ночью не обсуждал пятницу, он не дрался на улице Савуа. Четыре года с головокружительной быстротой съеживались со всеми своими днями и ночами, поездками, играми, подарками, сценами, слезами, всем этим калейдоскопом, – но ведь это невозможно, невозможно. Это невозможно, громко произнесла Людмила, ища чайник, дерево не теряет сразу все листья, непостоянство, твое имя – женщина. Непостоянство или слабость? Предмет спора для переводчиков, во всяком случае, имя этому женщина, в чае завелась моль, и годы тоже точит моль, если время может так сокращаться, нет, я проснусь, я обязательно проснусь, я дала себя увлечь этой минуте и радости, особенно же радости, потому что Буча это радость и абсурд, и я ничего не понимаю и именно поэтому хочу быть здесь, ну, конечно, в этом доме куча склянок с перцем, но ни кусочка сахара, ах, мужчины, мужчины, кончится тем, что в жестянке со спагетти я найду презерватив.

Маркос снял пиджак и, расстегнув сорочку, потирал себе живот, Людмила увидела огромный зеленоватый кровоподтек с багровой каймой, с желтыми и синими пятнами. Только теперь она заметила, что у Маркоса изо рта шла кровь, – высохшая струйка змеилась по шее; поставив чайник на пол, Людмила пошла в ванную за полотенцем, смочила его и принялась оттирать от крови губы и подбородок Маркоса, который, откинувшись в кресле, задерживал дыхание, словно ему было больно. Людмила осмотрела кровоподтек, он простирался вниз, под пояс брюк. Ни слова не говоря, она очень осторожно стала расстегивать пояс, слегка врезавшийся в тело; рука Маркоса поднялась к ее голове, слабо провела по волосам и упала обратно на подлокотник кресла.