Страница:

– Подгребай, подгребай! – раздался новый приказ, когда ярость изнемогающего кита, казалось, истощилась. – Подгребай ближе! – и вельбот подошёл к китовому боку. И тут, перегнувшись далеко за борт, Стабб медленно воткнул в тушу рыбы свою длинную острую пику и стал осторожными толчками загонять её глубже и глубже, точно нащупывая в теле кита золотые часы, которые чудовище проглотило и которые теперь он боялся разбить, прежде чем сумеет вытащить. Но золотыми часами, которые он выискивал, была сама сокровенная китовая жизнь. Вот он достиг её! и выйдя из оцепенения, чудовище стало с такой силой биться в море собственной крови, подняв вокруг непроницаемую завесу бешено клокочущей пены, что лодка под угрозой гибели, в тот же миг подавшись назад, с трудом выбралась из этих диких сумерек на свет божий.

Потом неистовство кита улеглось, он снова показался перед вельботами, бока его вздымались и опадали, дыхало судорожно расширялось и сжималось, издавая в агонии хриплые короткие вздохи. Вдруг фонтан густой тёмно-красной, точно чёрный винный осадок, крови взметнулся в охваченный ужасом воздух, и, падая обратно, кровь заструилась по его неподвижным бокам, стекая в море. Сердце его разорвалось!

– Он мёртв, мистер Стабб, – сказал Дэггу.

– Да, обе трубки догорели. – И вынув изо рта свою трубку, Стабб развеял над волнами остывший пепел и постоял мгновение, в задумчивости разглядывая огромный труп – дело рук своих.

Одно слово по поводу эпизода, описанного в предыдущей главе.

Одно слово по поводу эпизода, описанного в предыдущей главе.

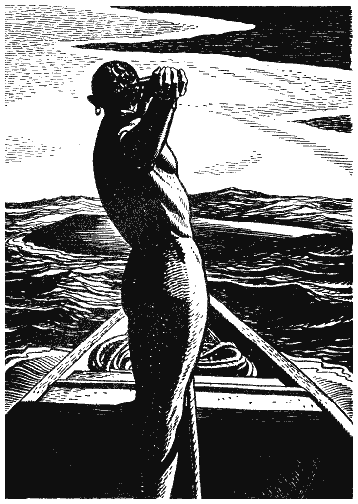

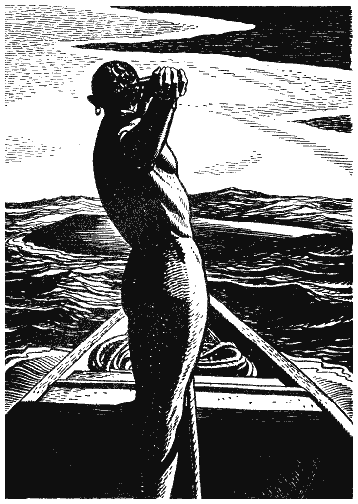

По непреложному обычаю промысла, когда вельбот отваливает от судна, командир вельбота, то есть тот, кто убивает кита, сидит в качестве временного рулевого на корме, а гарпунёр, чья задача взять кита на линь, работает передним, так называемым гарпунерским, веслом. Чтобы метнуть первый гарпун в китовый бок, нужна рука сильная и твёрдая; иной раз бывает, что тяжёлое это орудие приходится кидать на расстояние в двадцать-тридцать футов. Но какой бы изматывающе долгой ни была погоня, всё это время гарпунёру полагается работать веслом и не просто грести, а подавать остальным пример сверхчеловеческой неутомимости, надрываясь на весле и в то же время издавая громкие, отчаянные возгласы; а что значит без передышки орать во всю глотку, когда все твои мускулы напряжены до предела, – может понять только тот, кто испытал это сам. Я лично не умею одновременно горланить и работать с толком. Но вот, крича и надрываясь, замученный гарпунщик, сидящий спиной к рыбе, слышит команду: «Вставай и влепи ему!». Теперь он должен положить и закрепить своё весло, сидя повернуться, снять с рогатки гарпун и из последних своих сил метать его в кита. Неудивительно, что в целом на всех китобойцах не более пяти гарпунов из пятидесяти достигают цели; неудивительно, что так часто неудачливых гарпунщиков клянут и гонят; неудивительно, что у некоторых из них, случается, прямо в лодке лопаются жилы, неудивительно, что китоловы проводят в плавании иной раз четыре года, не добыв и четырёх бочек; неудивительно, что многие судовладельцы считают китобойный промысел убыточным делом: ведь успех плавания зависит от гарпунщика, а как можно, вымотав из него всю душу, рассчитывать в минуту необходимости на его тело?

Мало того, если метание гарпуна оказывается удачным, наступает ещё один критический момент, когда кит пускается в бегство, а командир вельбота и гарпунщик, к вящей опасности для них самих и для всех прочих, также пускаются бегом: один с носа на корму, другой ему навстречу. Они меняются местами, и командир маленького судёнышка занимает теперь своё законное место – на носу вельбота.

Ну так вот, что бы там ни говорили, а я утверждаю, что всё это глупо и никому не нужно. Командир должен находиться на носу с самого начала и до конца: он должен метать и гарпун, и острогу и ни под каким видом не работать веслом, разве только при самых крайних и очевидных обстоятельствах. Правда, я знаю, это будет приводить иногда к некоторой потере скорости во время погони, но длительный опыт многочисленных китобойцев разных наций убедил меня, что в огромном большинстве случаев неудачи на промысле вызывались отнюдь не проворством кита, а вышеописанным состоянием гарпунщика.

Дабы быть уверенным в попадании, надо, чтобы гарпунщики этого мира, меча свой гарпун, вскакивали на ноги, не от тяжких трудов отрываясь, но от полного безделья.

Потом неистовство кита улеглось, он снова показался перед вельботами, бока его вздымались и опадали, дыхало судорожно расширялось и сжималось, издавая в агонии хриплые короткие вздохи. Вдруг фонтан густой тёмно-красной, точно чёрный винный осадок, крови взметнулся в охваченный ужасом воздух, и, падая обратно, кровь заструилась по его неподвижным бокам, стекая в море. Сердце его разорвалось!

– Он мёртв, мистер Стабб, – сказал Дэггу.

– Да, обе трубки догорели. – И вынув изо рта свою трубку, Стабб развеял над волнами остывший пепел и постоял мгновение, в задумчивости разглядывая огромный труп – дело рук своих.

Глава LXII. Метание гарпуна

По непреложному обычаю промысла, когда вельбот отваливает от судна, командир вельбота, то есть тот, кто убивает кита, сидит в качестве временного рулевого на корме, а гарпунёр, чья задача взять кита на линь, работает передним, так называемым гарпунерским, веслом. Чтобы метнуть первый гарпун в китовый бок, нужна рука сильная и твёрдая; иной раз бывает, что тяжёлое это орудие приходится кидать на расстояние в двадцать-тридцать футов. Но какой бы изматывающе долгой ни была погоня, всё это время гарпунёру полагается работать веслом и не просто грести, а подавать остальным пример сверхчеловеческой неутомимости, надрываясь на весле и в то же время издавая громкие, отчаянные возгласы; а что значит без передышки орать во всю глотку, когда все твои мускулы напряжены до предела, – может понять только тот, кто испытал это сам. Я лично не умею одновременно горланить и работать с толком. Но вот, крича и надрываясь, замученный гарпунщик, сидящий спиной к рыбе, слышит команду: «Вставай и влепи ему!». Теперь он должен положить и закрепить своё весло, сидя повернуться, снять с рогатки гарпун и из последних своих сил метать его в кита. Неудивительно, что в целом на всех китобойцах не более пяти гарпунов из пятидесяти достигают цели; неудивительно, что так часто неудачливых гарпунщиков клянут и гонят; неудивительно, что у некоторых из них, случается, прямо в лодке лопаются жилы, неудивительно, что китоловы проводят в плавании иной раз четыре года, не добыв и четырёх бочек; неудивительно, что многие судовладельцы считают китобойный промысел убыточным делом: ведь успех плавания зависит от гарпунщика, а как можно, вымотав из него всю душу, рассчитывать в минуту необходимости на его тело?

Мало того, если метание гарпуна оказывается удачным, наступает ещё один критический момент, когда кит пускается в бегство, а командир вельбота и гарпунщик, к вящей опасности для них самих и для всех прочих, также пускаются бегом: один с носа на корму, другой ему навстречу. Они меняются местами, и командир маленького судёнышка занимает теперь своё законное место – на носу вельбота.

Ну так вот, что бы там ни говорили, а я утверждаю, что всё это глупо и никому не нужно. Командир должен находиться на носу с самого начала и до конца: он должен метать и гарпун, и острогу и ни под каким видом не работать веслом, разве только при самых крайних и очевидных обстоятельствах. Правда, я знаю, это будет приводить иногда к некоторой потере скорости во время погони, но длительный опыт многочисленных китобойцев разных наций убедил меня, что в огромном большинстве случаев неудачи на промысле вызывались отнюдь не проворством кита, а вышеописанным состоянием гарпунщика.

Дабы быть уверенным в попадании, надо, чтобы гарпунщики этого мира, меча свой гарпун, вскакивали на ноги, не от тяжких трудов отрываясь, но от полного безделья.

Глава LXIII. Рогатка

От ствола отходят толстые ветви, от толстых ветвей – маленькие веточки. Так при плодотворной теме разрастаются главы.

Рогатка, о которой упоминается на предыдущей странице, заслуживает отдельного описания. Она представляет собой стержень с насечками, весьма своеобразного вида, имеющий фута два в длину и вставленный под прямым углом в планшир правого борта у самого носа; в него вкладывается древко гарпуна, в то время как железный конец, оголённый и зазубренный, наискось торчит наружу. Таким образом, орудие всегда у гарпунёра под рукой, и он может выхватить его с такой же быстротой, с какой пионер в западных лесах сдёргивает со стены ружьё. Обычно в рогатку бывают вставлены два гарпуна, соответственно именуемые первый и второй.

Но оба эти гарпуна связаны при помощи двух штертиков с линём, для того чтобы по возможности метать в кита оба, один за другим, так что если потом от рывков животного один выскочит, другой всё равно останется в его боку. Тем самым шансы удваиваются. Однако очень часто бывает, что, почуяв в теле первый гарпун, кит в ту же секунду с такой лихорадочной быстротой пускается в бегство, что гарпунщик, как бы молниеносны ни были его движения, не в состоянии запустить в него второй гарпун. Тем не менее, поскольку второй гарпун всё равно прикреплён к линю, а линь уже травится, его во что бы то ни стало надо вовремя отшвырнуть куда-нибудь подальше от вельбота, иначе всей команде грозит самая ужасная опасность. Его забрасывают прямо в воду, что обычно можно проделать без особого риска благодаря лишним бухтам передового линя (о которых говорилось в одной из предыдущих глав). И всё-таки подчас это бывает связано с самыми трагическими несчастными случаями.

К тому же выброшенный за борт второй гарпун с этой минуты становится грозой для всего дела; его острые лезвия, болтаясь на тросе, выделывают вокруг шлюпки и кита самые замысловатые курбеты; он может запутать линь, может перерубить его, неся с собой гибель и сумятицу. И вытащить его обычно удаётся только тогда, когда кит уже мёртв и ошвартован.

Теперь представьте себе, каково это, когда все четыре вельбота бьются с одним китом, отличающимся особенной силой, изобретательностью и коварством; когда благодаря всем этим его качествам, а также в силу тысячи гибельных совпадений, обычных в нашем опасном деле, вокруг него одновременно болтаются на лине штук восемь-десять вторых гарпунов. Ведь в каждом вельботе есть по нескольку гарпунов, которые можно привязать к линю, если первый гарпун заброшен неудачно и потерян. Все эти детали излагаются здесь с величайшей точностью, для того чтобы они могли пролить свет на некоторые весьма важные и крайне запутанные описания, которые последуют в дальнейшем.

Рогатка, о которой упоминается на предыдущей странице, заслуживает отдельного описания. Она представляет собой стержень с насечками, весьма своеобразного вида, имеющий фута два в длину и вставленный под прямым углом в планшир правого борта у самого носа; в него вкладывается древко гарпуна, в то время как железный конец, оголённый и зазубренный, наискось торчит наружу. Таким образом, орудие всегда у гарпунёра под рукой, и он может выхватить его с такой же быстротой, с какой пионер в западных лесах сдёргивает со стены ружьё. Обычно в рогатку бывают вставлены два гарпуна, соответственно именуемые первый и второй.

Но оба эти гарпуна связаны при помощи двух штертиков с линём, для того чтобы по возможности метать в кита оба, один за другим, так что если потом от рывков животного один выскочит, другой всё равно останется в его боку. Тем самым шансы удваиваются. Однако очень часто бывает, что, почуяв в теле первый гарпун, кит в ту же секунду с такой лихорадочной быстротой пускается в бегство, что гарпунщик, как бы молниеносны ни были его движения, не в состоянии запустить в него второй гарпун. Тем не менее, поскольку второй гарпун всё равно прикреплён к линю, а линь уже травится, его во что бы то ни стало надо вовремя отшвырнуть куда-нибудь подальше от вельбота, иначе всей команде грозит самая ужасная опасность. Его забрасывают прямо в воду, что обычно можно проделать без особого риска благодаря лишним бухтам передового линя (о которых говорилось в одной из предыдущих глав). И всё-таки подчас это бывает связано с самыми трагическими несчастными случаями.

К тому же выброшенный за борт второй гарпун с этой минуты становится грозой для всего дела; его острые лезвия, болтаясь на тросе, выделывают вокруг шлюпки и кита самые замысловатые курбеты; он может запутать линь, может перерубить его, неся с собой гибель и сумятицу. И вытащить его обычно удаётся только тогда, когда кит уже мёртв и ошвартован.

Теперь представьте себе, каково это, когда все четыре вельбота бьются с одним китом, отличающимся особенной силой, изобретательностью и коварством; когда благодаря всем этим его качествам, а также в силу тысячи гибельных совпадений, обычных в нашем опасном деле, вокруг него одновременно болтаются на лине штук восемь-десять вторых гарпунов. Ведь в каждом вельботе есть по нескольку гарпунов, которые можно привязать к линю, если первый гарпун заброшен неудачно и потерян. Все эти детали излагаются здесь с величайшей точностью, для того чтобы они могли пролить свет на некоторые весьма важные и крайне запутанные описания, которые последуют в дальнейшем.

Глава LXIV. Ужин Стабба

Стабб убил своего кита довольно далеко от судна. Стоял штиль, и мы, запрягши цугом три вельбота, стали медленно буксировать наш трофей к «Пекоду». Теперь, когда мы, восемнадцать человек, своими тридцатью шестью руками и ста восьмьюдесятью пальцами, час за часом, надрываясь, волочили по морю эту грузную безжизненную тушу, а она еле-еле сдвигалась с места, мы получили наглядное доказательство тому, насколько огромна она была. Ведь в Китае на великом канале Хань-Хэ, или как бишь он называется, пять или шесть кули тянут вдоль берега тяжело нагруженную джонку со скоростью мили в час, а это грандиозное судно, которое мы буксировали, подавалось вперёд так медленно, будто везло полные трюмы свинцовых чушек.

Стемнело, но три тусклых фонаря на снастях грот-мачты освещали нам с «Пекода» путь; и вот, подойдя ближе, мы уже видим, как Ахав свешивает за борт ещё один фонарь. Равнодушно окинув взглядом вздымающуюся китовую тушу, он отдал обычные приказания о швартовке её на ночь и, передав фонарь одному из матросов, ушёл к себе в каюту и не выходил оттуда до утра.

Хотя, отправляя вельботы в погоню за этим китом, капитан Ахав и проявил, можно сказать, обычную свою энергию, теперь, когда животное было убито, какая-то смутная неудовлетворённость, нетерпение, разочарование закрались к нему в душу; словно вид этого мёртвого тела напоминал ему, что Моби Дик ещё жив и что пусть даже тысячу убитых китов подтянут к борту «Пекода», они ни на миг не приблизят его к его великой, бредовой цели. Вскоре по звукам, раздававшимся на корабле, можно было подумать, что экипаж готовится прямо посреди моря бросить якорь. Тяжёлые цепи волокут по палубе и пропускают со скрежетом в клюзы. Но этими лязгающими узами будет закован не корабль, а громадный левиафанов труп. Пришвартованная головой к корме, а хвостом к носу чёрная китовая туша лежит теперь, прижатая вплотную к корпусу судна, и в темноте ночи, скрадывающей очертания мачт и снастей, оба они – и кит, и корабль – кажутся двумя гигантскими быками под общим ярмом, один из которых лёг, а другой ещё стоит[228].

Если угрюмый Ахав был сейчас само спокойствие – так по крайней мере он держался на палубе, – его второй помощник Стабб, разгорячённый победой, выказывал признаки чрезвычайного, но вполне добродушного возбуждения. Вопреки своему обычаю он так суетился, что уравновешенный Старбек, его официальное начальство, молча устранился, позволив ему в одиночку заправлять всеми делами. Вскоре обнаружилось одно весьма странное дополнительное обстоятельство, служившее причиной его оживления. Стабб был большой гастроном, он страстно любил китовое мясо и неумеренно высоко ценил его вкус.

– Бифштекс, бифштекс, прежде чем я лягу спать! Эй, Дэггу! лезь за борт и вырежь мне филейный кусок.

Да будет всем известно, что хотя грубые китобои всё же обычно не заставляют, как и полагается по великой военной доктрине, своих врагов возмещать им текущие военные расходы (по крайней мере до реализации добычи от плавания), тем не менее можно встретить иной раз жителей Нантакета, которые высоко ценят вкусовые качества упомянутой Стаббом части кашалотовой туши, а именно, сужающейся оконечности его тела.

К полуночи бифштекс был вырезан и приготовлен, и Стабб, при свете двух спермацетовых фонарей, торжественно приступил к своему спермацетовому ужину, стоя у шпиля, точно у буфетной стойки. Но не он один в ту ночь угощался китовым мясом. Присоединив своё чавканье к скрипу его жующих челюстей, сотни и тысячи акул, роившихся вокруг мёртвого левиафана, пировали, со смаком вгрызаясь в его жирное тело. Тех, немногих, кто спал в кубрике, часто будили оглушительные удары их хвостов по обшивке судна, приходившиеся всего в нескольких дюймах от сердца спящего. А перегнувшись за борт, вы могли даже увидеть их (как до этого слышали их) – они барахтались в чёрной, угрюмой воде, переворачиваясь на спину всякий раз, как вырывали из китовой туши большущие круглые куски сала величиной с человеческую голову. Такое акулье пиршество может показаться просто неправдоподобным. Как ухитряются они выгрызать из этой гладкой скользкой поверхности куски столь правильной формы – остаётся частью всеобъемлющей загадки вселенной. След, оставляемый ими при этом в туше, больше всего напоминает углубление, которое высверливает столяр, для того чтобы загнать болт.

Несмотря на то что среди дымного, адского ужаса морских сражений акулы, точно голодные псы у стола, где идёт разделка сырого мяса, всегда с жадностью поглядывают на палубы, готовые тут же пожрать каждого убитого, которого им бросят; и пока отважные мясники за палубными столами по-каннибальски режут живое мясо друг друга своими позолоченными и разукрашенными ножами, драчливые акулы своими алмазно-эфесными пастями тоже режут под столом мясо, только мёртвое; так что даже если поменять их местами, всё равно получится, в общем-то, одно и то же – куда какое зверское дело, – и у тех, и у других; и несмотря на то, что акулы неизменно оказываются в свите всякого невольничьего корабля, пересекающего Атлантику, услужливо плывя поблизости, на случай если понадобится срочно доставить куда-нибудь пакет или добропорядочно похоронить умершего раба; и несмотря на то, что можно привести ещё несколько подобных же примеров, когда в соответствующей обстановке и в соответствующем месте акулы собираются большими обществами на шумные пиршества, – всё-таки никогда, ни в какой обстановке и ни в каком месте не увидите вы их в столь огромных количествах и в столь весёлом и радостном расположении духа, как у тела убитого кашалота, пришвартованного в море на ночь к борту корабля. Если вам ещё не случалось видеть это зрелище, тогда повремените высказываться по поводу уместности поклонения дьяволу и необходимости умиротворения его.

Но Стабб ещё покуда не более прислушивался к чавканью, доносившемуся с банкета, который шёл так близко он него, чем акулы прислушивались к причмокиванию его эпикурейских губ.

– Кок, эй, кок! где этот старик Овчина? – крикнул он вдруг, ещё шире расставляя ноги, словно хотел придать своему ужину ещё более надёжное основание, и одновременно, словно острогу, вонзив в мясо вилку. – Эй, ты, кок! плыви-ка, сюда, кок!

Старый негр, в не слишком-то радостном настроении, потому что его недавно подняли из тёплой койки в такой неподобающий час, вышел из камбуза, тяжело передвигая ноги, ибо у него, как и у многих старых негров, было что-то неладно с коленными чашечками, которые он содержал не в таком блестящем виде, как всю другую посуду, – старик Овчина, как назвали его на судне, шёл, прихрамывая и волоча ноги и опираясь на печные щипцы, грубо сделанные из двух выпрямленных бочарных ободьев; он притащился и по команде стал по другую сторону шпиля, служившего столом Стаббу; при этом он сложил перед собой руки и, опершись на свою раздвоенную трость, ещё ниже изогнул сутулую спину, одновременно склонив голову чуть набок, чтобы выставить вперёд ухо, которым он слышал лучше.

– Кок, – заговорил Стабб, быстро отправляя себе в рот чуть красноватый кусок мяса, – тебе не кажется, что этот бифштекс пережарен? Ты зря так разбил его, кок; он слишком мягкий. Разве я не говорю тебе всегда, что вкусный китовый бифштекс должен быть жёстким? Вон погляди на акул, видишь, им больше нравится, когда он жёсткий и сырой. Ну и свалку же они там устроили! Иди, кок, поговори с ними; скажи, что им никто не мешает угощаться прилично и в меру, но только пусть не шумят. Я, чёрт возьми, собственного голоса не слышу. Отправляйся, кок, и передай им это от меня. Вот тебе фонарь, держи, – и он схватил один из фонарей со своего стола, – а теперь иди и прочти им проповедь.

С мрачным видом подхватив протянутый фонарь, старик Овчина, хромая, подошёл к борту; здесь, опустив в одной руке фонарь как можно ниже к воде, так, чтобы лучше видеть свою паству, он другой рукой торжественно взмахнул щипцами и, перегнувшись далеко за борт, шамкая, обратился к акулам с проповедью, которую Стабб, неслышно подкравшись сзади, преспокойно подслушивал.

– Шлушайте, братья, мне тут прикажано передать вам, чтоб вы кончали этот чёртов шум. Шлышите? Кончайте, к чёрту, чмокать губами! Машша Штабб шкажал, можете к чертям набивать себе брюхо хоть до шамых иллюминаторов, да только, ей-богу, нельжя же уштраивать такую чёртову швалку.

– Кок, – вмешался Стабб, сопровождая свои слова внезапным толчком старику в плечо. – Кок! послушай, чёрт подери, разве можно столько чертыхаться, когда проповедуешь? Так не обращают грешников, кок!

– Кого, кого! Этим, как его, грешникам проповедуйте лучше шами, – и он с мрачным видом отвернулся от борта.

– Да нет, кок, давай, давай дальше.

– Ну, вот. Вожлюбленные братья…

– Здорово! – похвалил его Стабб. – Лаской надо, уговором. Может, тогда подействует.

Овчина продолжал:

– Хотя вы вше акулы и по натуре очень прожорливы, я вам вше-таки, братья, шкажу так, обжорство – это… а ну, перештаньте, чёрт подери, бить хвоштами! Ражве вы тут шможете ушлышать хоть шлово, ей-богу, ешли будете так бить хвоштами и подымать грыжню?

– Кок, – крикнул Стабб, хватая его за шиворот, – не смей божиться! Разговаривай с ними по-благородному.

Проповедь продолжалась:

– Жа обжорство, братья, я ваш шлишком не виню: это у ваш от природы, и тут уже ничего не шделаешь; но вы должны подчинять шебе швою природу, вот в чём шоль. Яшное дело, вы – акулы, но победите акул в шебе, да вы тогда шражу штанете ангелами, ибо вшякий ангел – это вшего лишь побеждённая как шледует акула. Вы только попробуйте, шобратья, один раж вешти шебя прилично жа едой. Не рвите шало ижо рта у ближнего, шлышите? Ражве одна акула имеет меньше прав на этого кита, чем другая? Никто иж ваш, чёрт подери, не имеет прав на этого кита; этот кит принадлежит ещё кое-кому. Я жнаю, у иных иж ваш очень большой рот, не в пример побольше, чем у оштальных; но ведь иной раж большому рту да малое брюхо; так что большой паштью нужно не жаглатывать шало, а только отгрыжать кушки для акульих мальков, которым ни жа что шамим не протолкатьшя к угощению.

– Браво, Овчина, молодец, старик! – воскликнул Стабб. – Это, я понимаю, по-христиански; давай говори дальше.

– Нет шмышла говорить дальше, машша Штабб, проклятые жлодеи вше равно будут барахтаться в этой швалке и колошматить хвоштами; они ни шлова не шлышат; нет шмышла проповедовать таким чревоугодникам, покуда они не набьют шебе брюхо, а брюхо у них беждонное; а когда они вше-таки набьют брюхо, они ничего шлушать не штанут, они тогда шражу уйдут под воду и жашнут как убитые где-нибудь на кораллах и уж больше ничего не будут шлышать на веки вечные.

– Ей-богу, я разделяю твоё мнение, Овчина, благослови их скорей, и я вернусь к своему ужину.

Тогда Овчина простёр обе руки над толпой рыб и громким, пронзительным голосом вскричал:

– Проклятые братья! Можете поднимать, к чертям, какой угодно шум; можете набивать шебе брюхо, покуда не лопнете, – а тогда чтоб вам шдохнуть!

– А теперь, кок, – проговорил Стабб, вновь принимаясь за свой ужин на шпиле, – стань там, где стоял раньше, напротив меня, и слушай меня внимательно.

– Шлушаюшь, – сказал Овчина, снова в той же излюбленной позе, ссутулившись над своими щипцами.

– Вот что, – Стабб опять набил себе рот. – Вернёмся к вопросу о бифштексе. Прежде всего, сколько тебе лет, кок?

– А какое кашательштво это имеет к бифштекшу? – недовольно осведомился старый негр.

– Молчать! Сколько тебе лет, кок?

– Говорят, под девяношто, – мрачно ответил кок.

– Что? Ты прожил на этом свете без малого сто лет и не научился стряпать китовый бифштекс? – с этими словами Стабб проглотил ещё один большой кусок, послуживший словно продолжением его вопроса. – Где ты родился?

– На пароме, во время переправы через Роанок[229].

– Вот тебе и на! На пароме! Странно. Но я спрашивал тебя, в какой земле ты родился, кок?

– Я ведь шкажал, в жемле Роанок, – раздражённо ответил тот.

– Нет, ты этого не говорил, кок; но я сейчас объясню тебе, к чему я об этом спрашивал. Тебе нужно вернуться на родину и родиться заново, раз ты не умеешь приготовить китовый бифштекс.

– Ражражи меня гром, ешли я ещё когда-нибудь буду вам штряпать, – сердито буркнул старый негр, поворачиваясь прочь от шпиля.

– Эй, вернись, кок; ну-ка давай сюда свои щипцы, а теперь попробуй этот кусок бифштекса и скажи сам, правильно ли он приготовлен? Бери, говорю, – и он протянул негру щипцы. – Бери и попробуй сам.

Едва слышно причмокнув морщинистыми губами, старый кок прошамкал:

– Шамый вкушный бифштекш, какой мне шлучалошь ешть, шочный, ах, какой шочный.

– Кок, – сказал Стабб, снова расставив ноги, – ты в церковь ходишь?

– Проходил один раж мимо, в Кейптауне, – последовал мрачный ответ.

– Что? Только один раз в жизни прошёл поблизости от святой церкви в Кейптауне и подслушал там, как святой отец называет прихожан возлюбленными братьями, так, что ли, кок? И после этого ты приходишь сюда и говоришь мне такую страшную ложь, а? Ты куда думаешь попасть, кок?

– В кубрик, к шебе на койку, – буркнул тот, снова поворачиваясь прочь.

– Стой! Остановись! После смерти, я спрашиваю. Это ужасный вопрос, кок. Ну, как же ты на него ответишь?

– Когда этот штарый негр умрёт, – медленно проговорил старик, и весь его облик и самый голос вдруг изменились, – он шам никуда идти не будет; к нему шпуштится швятой ангел и вожьмет его.

– Возьмёт его? Как же это? В карете четвёркой, как был взят Илья-пророк? И куда же это он тебя возьмёт?

– Туда, – ответил Овчина, торжественно подняв щипцы прямо у себя над головой.

– Ах вот как. Ты, значит, рассчитываешь попасть после смерти на топ нашей грот-мачты, так, что ли, кок? А ты разве не знаешь, что чем выше лезешь, тем холоднее становится? Ишь ты, на топ грот-мачты захотел.

– Я этого не говорил, – снова насупившись, возразил Овчина.

– Говорил. Ты сказал «туда» и показал щипцами наверх. Сам погляди, куда твои щипцы показывают. Но ты, может быть, думаешь попасть на небо, протиснувшись через собачью дыру? Не тут-то было, кок, придётся тебе лезть по вантам, как всем, другого пути нет. Дело щекотливое, но придётся, иначе ничего не выйдет. Однако мы с тобой ещё не на небесах. Положи щипцы и слушай мою команду. Кто так слушает? Когда я отдаю приказание, ты должен взять шапку в одну руку, а другую приложить к сердцу. Что? Это здесь-то у тебя сердце? Это печёнка, кок! Выше, выше, вот так, теперь правильно. Так и держи и слушай меня внимательно.

– Шлушаюсь, – произнёс старый негр, держа обе руки так, как ему было приказано, и беспомощно поводя седой головой, будто стараясь выставить вперёд сразу оба уха.

– Так вот, кок, твой бифштекс был так плох, что я постарался уничтожить его по возможности скорее, понятно тебе? А на будущее, когда ты станешь готовить китовый бифштекс для моего личного стола, вот здесь, на шпиле, я сейчас научу тебя, что нужно делать, чтобы не пережарить его. Ты должен взять бифштекс в одну руку, а другой показать ему издалека раскалённый уголёк и, проделав это, подавать к столу; ты слышишь меня? А завтра кок, когда мы будем разделывать кита, не премини очутиться поблизости и отхватить концы грудных плавников; засолишь их. Что же до хвостовых плавников, то их концы ты замаринуешь. Ну вот, а теперь можешь идти, кок.

Но Овчина и трёх шагов не успел сделать, как Стабб уже снова окликнул его.

– Эй, кок, приготовишь мне завтра котлеты на ужин, на собачью вахту. Слышал? Тогда греби прочь. Э-гей, стоп! Поклониться нужно, когда уходишь. Стой, постой ещё! На завтрак – китовые битки. Не забудь.

– Вот, ей-богу, лучше бы уж кит его шожрал, чем он кита. Ражражи меня гром, он ещё почище вшякой акулы будет, машша Штабб, – прошамкал старик, ковыляя прочь; и с этим премудрым восклицанием повалился к себе на койку.

Стемнело, но три тусклых фонаря на снастях грот-мачты освещали нам с «Пекода» путь; и вот, подойдя ближе, мы уже видим, как Ахав свешивает за борт ещё один фонарь. Равнодушно окинув взглядом вздымающуюся китовую тушу, он отдал обычные приказания о швартовке её на ночь и, передав фонарь одному из матросов, ушёл к себе в каюту и не выходил оттуда до утра.

Хотя, отправляя вельботы в погоню за этим китом, капитан Ахав и проявил, можно сказать, обычную свою энергию, теперь, когда животное было убито, какая-то смутная неудовлетворённость, нетерпение, разочарование закрались к нему в душу; словно вид этого мёртвого тела напоминал ему, что Моби Дик ещё жив и что пусть даже тысячу убитых китов подтянут к борту «Пекода», они ни на миг не приблизят его к его великой, бредовой цели. Вскоре по звукам, раздававшимся на корабле, можно было подумать, что экипаж готовится прямо посреди моря бросить якорь. Тяжёлые цепи волокут по палубе и пропускают со скрежетом в клюзы. Но этими лязгающими узами будет закован не корабль, а громадный левиафанов труп. Пришвартованная головой к корме, а хвостом к носу чёрная китовая туша лежит теперь, прижатая вплотную к корпусу судна, и в темноте ночи, скрадывающей очертания мачт и снастей, оба они – и кит, и корабль – кажутся двумя гигантскими быками под общим ярмом, один из которых лёг, а другой ещё стоит[228].

Если угрюмый Ахав был сейчас само спокойствие – так по крайней мере он держался на палубе, – его второй помощник Стабб, разгорячённый победой, выказывал признаки чрезвычайного, но вполне добродушного возбуждения. Вопреки своему обычаю он так суетился, что уравновешенный Старбек, его официальное начальство, молча устранился, позволив ему в одиночку заправлять всеми делами. Вскоре обнаружилось одно весьма странное дополнительное обстоятельство, служившее причиной его оживления. Стабб был большой гастроном, он страстно любил китовое мясо и неумеренно высоко ценил его вкус.

– Бифштекс, бифштекс, прежде чем я лягу спать! Эй, Дэггу! лезь за борт и вырежь мне филейный кусок.

Да будет всем известно, что хотя грубые китобои всё же обычно не заставляют, как и полагается по великой военной доктрине, своих врагов возмещать им текущие военные расходы (по крайней мере до реализации добычи от плавания), тем не менее можно встретить иной раз жителей Нантакета, которые высоко ценят вкусовые качества упомянутой Стаббом части кашалотовой туши, а именно, сужающейся оконечности его тела.

К полуночи бифштекс был вырезан и приготовлен, и Стабб, при свете двух спермацетовых фонарей, торжественно приступил к своему спермацетовому ужину, стоя у шпиля, точно у буфетной стойки. Но не он один в ту ночь угощался китовым мясом. Присоединив своё чавканье к скрипу его жующих челюстей, сотни и тысячи акул, роившихся вокруг мёртвого левиафана, пировали, со смаком вгрызаясь в его жирное тело. Тех, немногих, кто спал в кубрике, часто будили оглушительные удары их хвостов по обшивке судна, приходившиеся всего в нескольких дюймах от сердца спящего. А перегнувшись за борт, вы могли даже увидеть их (как до этого слышали их) – они барахтались в чёрной, угрюмой воде, переворачиваясь на спину всякий раз, как вырывали из китовой туши большущие круглые куски сала величиной с человеческую голову. Такое акулье пиршество может показаться просто неправдоподобным. Как ухитряются они выгрызать из этой гладкой скользкой поверхности куски столь правильной формы – остаётся частью всеобъемлющей загадки вселенной. След, оставляемый ими при этом в туше, больше всего напоминает углубление, которое высверливает столяр, для того чтобы загнать болт.

Несмотря на то что среди дымного, адского ужаса морских сражений акулы, точно голодные псы у стола, где идёт разделка сырого мяса, всегда с жадностью поглядывают на палубы, готовые тут же пожрать каждого убитого, которого им бросят; и пока отважные мясники за палубными столами по-каннибальски режут живое мясо друг друга своими позолоченными и разукрашенными ножами, драчливые акулы своими алмазно-эфесными пастями тоже режут под столом мясо, только мёртвое; так что даже если поменять их местами, всё равно получится, в общем-то, одно и то же – куда какое зверское дело, – и у тех, и у других; и несмотря на то, что акулы неизменно оказываются в свите всякого невольничьего корабля, пересекающего Атлантику, услужливо плывя поблизости, на случай если понадобится срочно доставить куда-нибудь пакет или добропорядочно похоронить умершего раба; и несмотря на то, что можно привести ещё несколько подобных же примеров, когда в соответствующей обстановке и в соответствующем месте акулы собираются большими обществами на шумные пиршества, – всё-таки никогда, ни в какой обстановке и ни в каком месте не увидите вы их в столь огромных количествах и в столь весёлом и радостном расположении духа, как у тела убитого кашалота, пришвартованного в море на ночь к борту корабля. Если вам ещё не случалось видеть это зрелище, тогда повремените высказываться по поводу уместности поклонения дьяволу и необходимости умиротворения его.

Но Стабб ещё покуда не более прислушивался к чавканью, доносившемуся с банкета, который шёл так близко он него, чем акулы прислушивались к причмокиванию его эпикурейских губ.

– Кок, эй, кок! где этот старик Овчина? – крикнул он вдруг, ещё шире расставляя ноги, словно хотел придать своему ужину ещё более надёжное основание, и одновременно, словно острогу, вонзив в мясо вилку. – Эй, ты, кок! плыви-ка, сюда, кок!

Старый негр, в не слишком-то радостном настроении, потому что его недавно подняли из тёплой койки в такой неподобающий час, вышел из камбуза, тяжело передвигая ноги, ибо у него, как и у многих старых негров, было что-то неладно с коленными чашечками, которые он содержал не в таком блестящем виде, как всю другую посуду, – старик Овчина, как назвали его на судне, шёл, прихрамывая и волоча ноги и опираясь на печные щипцы, грубо сделанные из двух выпрямленных бочарных ободьев; он притащился и по команде стал по другую сторону шпиля, служившего столом Стаббу; при этом он сложил перед собой руки и, опершись на свою раздвоенную трость, ещё ниже изогнул сутулую спину, одновременно склонив голову чуть набок, чтобы выставить вперёд ухо, которым он слышал лучше.

– Кок, – заговорил Стабб, быстро отправляя себе в рот чуть красноватый кусок мяса, – тебе не кажется, что этот бифштекс пережарен? Ты зря так разбил его, кок; он слишком мягкий. Разве я не говорю тебе всегда, что вкусный китовый бифштекс должен быть жёстким? Вон погляди на акул, видишь, им больше нравится, когда он жёсткий и сырой. Ну и свалку же они там устроили! Иди, кок, поговори с ними; скажи, что им никто не мешает угощаться прилично и в меру, но только пусть не шумят. Я, чёрт возьми, собственного голоса не слышу. Отправляйся, кок, и передай им это от меня. Вот тебе фонарь, держи, – и он схватил один из фонарей со своего стола, – а теперь иди и прочти им проповедь.

С мрачным видом подхватив протянутый фонарь, старик Овчина, хромая, подошёл к борту; здесь, опустив в одной руке фонарь как можно ниже к воде, так, чтобы лучше видеть свою паству, он другой рукой торжественно взмахнул щипцами и, перегнувшись далеко за борт, шамкая, обратился к акулам с проповедью, которую Стабб, неслышно подкравшись сзади, преспокойно подслушивал.

– Шлушайте, братья, мне тут прикажано передать вам, чтоб вы кончали этот чёртов шум. Шлышите? Кончайте, к чёрту, чмокать губами! Машша Штабб шкажал, можете к чертям набивать себе брюхо хоть до шамых иллюминаторов, да только, ей-богу, нельжя же уштраивать такую чёртову швалку.

– Кок, – вмешался Стабб, сопровождая свои слова внезапным толчком старику в плечо. – Кок! послушай, чёрт подери, разве можно столько чертыхаться, когда проповедуешь? Так не обращают грешников, кок!

– Кого, кого! Этим, как его, грешникам проповедуйте лучше шами, – и он с мрачным видом отвернулся от борта.

– Да нет, кок, давай, давай дальше.

– Ну, вот. Вожлюбленные братья…

– Здорово! – похвалил его Стабб. – Лаской надо, уговором. Может, тогда подействует.

Овчина продолжал:

– Хотя вы вше акулы и по натуре очень прожорливы, я вам вше-таки, братья, шкажу так, обжорство – это… а ну, перештаньте, чёрт подери, бить хвоштами! Ражве вы тут шможете ушлышать хоть шлово, ей-богу, ешли будете так бить хвоштами и подымать грыжню?

– Кок, – крикнул Стабб, хватая его за шиворот, – не смей божиться! Разговаривай с ними по-благородному.

Проповедь продолжалась:

– Жа обжорство, братья, я ваш шлишком не виню: это у ваш от природы, и тут уже ничего не шделаешь; но вы должны подчинять шебе швою природу, вот в чём шоль. Яшное дело, вы – акулы, но победите акул в шебе, да вы тогда шражу штанете ангелами, ибо вшякий ангел – это вшего лишь побеждённая как шледует акула. Вы только попробуйте, шобратья, один раж вешти шебя прилично жа едой. Не рвите шало ижо рта у ближнего, шлышите? Ражве одна акула имеет меньше прав на этого кита, чем другая? Никто иж ваш, чёрт подери, не имеет прав на этого кита; этот кит принадлежит ещё кое-кому. Я жнаю, у иных иж ваш очень большой рот, не в пример побольше, чем у оштальных; но ведь иной раж большому рту да малое брюхо; так что большой паштью нужно не жаглатывать шало, а только отгрыжать кушки для акульих мальков, которым ни жа что шамим не протолкатьшя к угощению.

– Браво, Овчина, молодец, старик! – воскликнул Стабб. – Это, я понимаю, по-христиански; давай говори дальше.

– Нет шмышла говорить дальше, машша Штабб, проклятые жлодеи вше равно будут барахтаться в этой швалке и колошматить хвоштами; они ни шлова не шлышат; нет шмышла проповедовать таким чревоугодникам, покуда они не набьют шебе брюхо, а брюхо у них беждонное; а когда они вше-таки набьют брюхо, они ничего шлушать не штанут, они тогда шражу уйдут под воду и жашнут как убитые где-нибудь на кораллах и уж больше ничего не будут шлышать на веки вечные.

– Ей-богу, я разделяю твоё мнение, Овчина, благослови их скорей, и я вернусь к своему ужину.

Тогда Овчина простёр обе руки над толпой рыб и громким, пронзительным голосом вскричал:

– Проклятые братья! Можете поднимать, к чертям, какой угодно шум; можете набивать шебе брюхо, покуда не лопнете, – а тогда чтоб вам шдохнуть!

– А теперь, кок, – проговорил Стабб, вновь принимаясь за свой ужин на шпиле, – стань там, где стоял раньше, напротив меня, и слушай меня внимательно.

– Шлушаюшь, – сказал Овчина, снова в той же излюбленной позе, ссутулившись над своими щипцами.

– Вот что, – Стабб опять набил себе рот. – Вернёмся к вопросу о бифштексе. Прежде всего, сколько тебе лет, кок?

– А какое кашательштво это имеет к бифштекшу? – недовольно осведомился старый негр.

– Молчать! Сколько тебе лет, кок?

– Говорят, под девяношто, – мрачно ответил кок.

– Что? Ты прожил на этом свете без малого сто лет и не научился стряпать китовый бифштекс? – с этими словами Стабб проглотил ещё один большой кусок, послуживший словно продолжением его вопроса. – Где ты родился?

– На пароме, во время переправы через Роанок[229].

– Вот тебе и на! На пароме! Странно. Но я спрашивал тебя, в какой земле ты родился, кок?

– Я ведь шкажал, в жемле Роанок, – раздражённо ответил тот.

– Нет, ты этого не говорил, кок; но я сейчас объясню тебе, к чему я об этом спрашивал. Тебе нужно вернуться на родину и родиться заново, раз ты не умеешь приготовить китовый бифштекс.

– Ражражи меня гром, ешли я ещё когда-нибудь буду вам штряпать, – сердито буркнул старый негр, поворачиваясь прочь от шпиля.

– Эй, вернись, кок; ну-ка давай сюда свои щипцы, а теперь попробуй этот кусок бифштекса и скажи сам, правильно ли он приготовлен? Бери, говорю, – и он протянул негру щипцы. – Бери и попробуй сам.

Едва слышно причмокнув морщинистыми губами, старый кок прошамкал:

– Шамый вкушный бифштекш, какой мне шлучалошь ешть, шочный, ах, какой шочный.

– Кок, – сказал Стабб, снова расставив ноги, – ты в церковь ходишь?

– Проходил один раж мимо, в Кейптауне, – последовал мрачный ответ.

– Что? Только один раз в жизни прошёл поблизости от святой церкви в Кейптауне и подслушал там, как святой отец называет прихожан возлюбленными братьями, так, что ли, кок? И после этого ты приходишь сюда и говоришь мне такую страшную ложь, а? Ты куда думаешь попасть, кок?

– В кубрик, к шебе на койку, – буркнул тот, снова поворачиваясь прочь.

– Стой! Остановись! После смерти, я спрашиваю. Это ужасный вопрос, кок. Ну, как же ты на него ответишь?

– Когда этот штарый негр умрёт, – медленно проговорил старик, и весь его облик и самый голос вдруг изменились, – он шам никуда идти не будет; к нему шпуштится швятой ангел и вожьмет его.

– Возьмёт его? Как же это? В карете четвёркой, как был взят Илья-пророк? И куда же это он тебя возьмёт?

– Туда, – ответил Овчина, торжественно подняв щипцы прямо у себя над головой.

– Ах вот как. Ты, значит, рассчитываешь попасть после смерти на топ нашей грот-мачты, так, что ли, кок? А ты разве не знаешь, что чем выше лезешь, тем холоднее становится? Ишь ты, на топ грот-мачты захотел.

– Я этого не говорил, – снова насупившись, возразил Овчина.

– Говорил. Ты сказал «туда» и показал щипцами наверх. Сам погляди, куда твои щипцы показывают. Но ты, может быть, думаешь попасть на небо, протиснувшись через собачью дыру? Не тут-то было, кок, придётся тебе лезть по вантам, как всем, другого пути нет. Дело щекотливое, но придётся, иначе ничего не выйдет. Однако мы с тобой ещё не на небесах. Положи щипцы и слушай мою команду. Кто так слушает? Когда я отдаю приказание, ты должен взять шапку в одну руку, а другую приложить к сердцу. Что? Это здесь-то у тебя сердце? Это печёнка, кок! Выше, выше, вот так, теперь правильно. Так и держи и слушай меня внимательно.

– Шлушаюсь, – произнёс старый негр, держа обе руки так, как ему было приказано, и беспомощно поводя седой головой, будто стараясь выставить вперёд сразу оба уха.

– Так вот, кок, твой бифштекс был так плох, что я постарался уничтожить его по возможности скорее, понятно тебе? А на будущее, когда ты станешь готовить китовый бифштекс для моего личного стола, вот здесь, на шпиле, я сейчас научу тебя, что нужно делать, чтобы не пережарить его. Ты должен взять бифштекс в одну руку, а другой показать ему издалека раскалённый уголёк и, проделав это, подавать к столу; ты слышишь меня? А завтра кок, когда мы будем разделывать кита, не премини очутиться поблизости и отхватить концы грудных плавников; засолишь их. Что же до хвостовых плавников, то их концы ты замаринуешь. Ну вот, а теперь можешь идти, кок.

Но Овчина и трёх шагов не успел сделать, как Стабб уже снова окликнул его.

– Эй, кок, приготовишь мне завтра котлеты на ужин, на собачью вахту. Слышал? Тогда греби прочь. Э-гей, стоп! Поклониться нужно, когда уходишь. Стой, постой ещё! На завтрак – китовые битки. Не забудь.

– Вот, ей-богу, лучше бы уж кит его шожрал, чем он кита. Ражражи меня гром, он ещё почище вшякой акулы будет, машша Штабб, – прошамкал старик, ковыляя прочь; и с этим премудрым восклицанием повалился к себе на койку.

Глава LXV. Кит как блюдо

То странное обстоятельство, что смертный человек может употреблять в пищу мясо того существа, которое даёт также питание его лампе, и поедать его, подобно Стаббу, так сказать, при его же собственном освещении; обстоятельство это представляется настолько диким, что здесь совершенно необходимо небольшое отступление в область истории и философии.

Документами засвидетельствовано, что три столетия тому назад язык настоящего кита считался во Франции большим деликатесом и продавался по весьма высоким ценам. Известно тоже, что во времена Генриха VII один придворный повар заслужил немало наград за то, что изобрёл восхитительный соус к дельфину, который, как вы помните, относится к отряду китов. Дельфинье мясо, кстати сказать, и в наши дни считается очень вкусным. Его приготовляют в виде битков размерами с бильярдный шар, как следует приправляют и тушат, и в готовом виде оно напоминает телятину или черепаху. В старину особыми любителями этих битков были монахи Данфермлайна[230]. Они получали от короны большую дельфиновую дотацию.

Документами засвидетельствовано, что три столетия тому назад язык настоящего кита считался во Франции большим деликатесом и продавался по весьма высоким ценам. Известно тоже, что во времена Генриха VII один придворный повар заслужил немало наград за то, что изобрёл восхитительный соус к дельфину, который, как вы помните, относится к отряду китов. Дельфинье мясо, кстати сказать, и в наши дни считается очень вкусным. Его приготовляют в виде битков размерами с бильярдный шар, как следует приправляют и тушат, и в готовом виде оно напоминает телятину или черепаху. В старину особыми любителями этих битков были монахи Данфермлайна[230]. Они получали от короны большую дельфиновую дотацию.