Страница:

– Всё, всё. Иначе как же?..

– Война теперь. Народ последнее несёт. А я в роскоши купаюсь по твоей милости… Завистники шипят: фаворит, куски рвёт!

– Ложь. Ты никогда не просишь… Я сама…

– Мы это знаем, государыня, больше никто… А покор [126]остаётся… Вот посмотри, какие пасквили разгуливают и по нашему городу и по европейским дворам… Я не хотел… Но надо же мне оправдать себя… что не пустая, шалая дума толкает меня… От моего счастья уйти велит… Многое… тяжёлое… И вот это заодно…

Граф подал Екатерине листок, сложенный пополам, исписанный внутри, как запись в приходно-расходной книге.

Быстро двинувшись к письменному столу, Екатерина взяла со стола прежде всего золотую табакерку, одну из тех, какие стояли по всем комнатам, где проводила время государыня, раскрыла, втянула ароматный табак, с сердцем захлопнула крышку, отыскала очки, надела, взяла в руки большое увеличительное стекло в золотой оправе, развернула листок и стала читать…

Гнев снова овладел ею с первых же строк. Но, стиснув свои белые, крепкие зубы, которые были всё ещё целы, кроме одного в верхнем ряду, Екатерина, слегка шевеля губами, будто читая про себя, просмотрела весь листок.

Вот что на нём было:

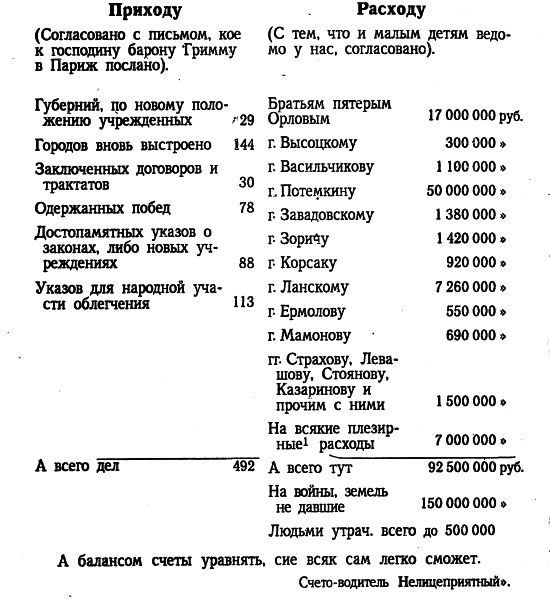

«Ведомость приходу и расходу по „маленькому хозяйству“ Екатерины Великого, как её бескорыстные хвалители, свои и иноземные, именуют.

Со дня «Ропшинского действа», [127]роптания достойного, и до наших дней, кроме предбудущего, как Господь нам ещё да поможет.

1)

[128]

1)

[128]

– Пашквиль гнусная… Я знаю, чьих рук дело. Она, «дружок мой», помощница всего и во всём главная, муравей навозу. Душенька-княгинюшка, красуля… Академии директор и всем сплетням заводчица… Ну, попадётся она мне… Тяжебница! Ей бы только чужих свиней хватать и резать, а не… Подожди, Екатерина Романовна, тёзка моя милая… Мы ужо…

– Да нет, быть не может, чтобы она…

– Кому иному? Другой бы не посмел… Тут ложь и правда совсем по-особому, по-женски смешана… Но… о ней ли будем спорить. Дашкову я давно на примете держу. Случая нет. А подойдёт, за всё отвечать заставлю… Что бы не сказала, будто я из-за обиды межой караю и гоню… Крикунья, горло широкое. Надо с ней иначе… Но всё же прошу мне сказать, что тебя тут трогать может? Дай Бог, чтобы о тебе так же много и хорошо говорили, как о светлейшем. А и его здесь поместили. Не место красит человека, человек – место, уж если на то пойти, что неловко, стыдно тебе любить меня… Меня!.. Вот ежели бы ты не любя, лукаво, продажно подходил – тогда иное дело… Я бы первая почуяла. Ежели бы ты видел, что не люблю я тебя, а только себя, старуху, тешу, слабости потакаю… Видишь, кажись, иное. А это самое… вот, колебание в тебе ещё ближе, ещё дороже тебя делает, когда обозначилось, что, кроме красоты телесной и сердечной нежности душу в себе гордую носишь… Так в чём же помеха? Я женщиной родилась. Иные нам пути и законы написаны и природой и небом, чем вам, мужчинам. Вы всё смеете… Всё себе разрешили… И думать не хотите о нас: может, женщина ни в чём, кроме пола, от вашей мужской души отличия не имеет. Мне судьба иное сулила, чем всем жёнам земным… Тридцать лет, почитай, я правлю страной, сильным народом… И меня саму великим мужем в женском образе зовут не за то лишь, что я платить могу, обласкать людей умею. Без огня дыму нет. Да ещё такого жаркого дыму, какой про твою «матушку», как зовёшь меня, по свету идёт!.. Чего же стыдиться тебе? Я не стыжусь, что, может, на сотни две лет путь новый указала жёнам на земле…

– Путь новый?..

– Да, да. Не про троны я говорю. И до меня были государыни… и будут. Я говорю о сердце. Про него скажу. Волю дала я на высоте своему сердцу и показала, что ни вреда, ни стыда нет от этого умной жене… Такой, которая свято держит своё чувство каждый раз, когда загорается оно. А что чувство не единожды в жизни загораться у нас, у жён, может, про то весь мир ведает. Укрывать же зачем, лукавить, лицемерствовать?! Нет! Кто смеет, пускай смеет… И слабых надо учить смелее быть. Не только государыней народа – водительницей жён русских во всей правде их душевной быть хочу. Ужели этого не поймёшь? Всё на своём стоять будешь? Молчишь? Говори же.

– Оно-то и так, – грустно качая головой, ответил граф, – да мне задача та не по плечу. Простой я, не такой, как ты, матушка… Понял это… и вот…

Он не досказал.

– Ха-ха… вижу, правда… слабый ты духом, Саша. Жаль! Думалось, так и проведём мы последние дни. Немного мне осталось… Устала я… вверилась тебе. Светлейший тебя любит, с его помощью, гляди, и ты бы след оставил для родины… Ничего тебя не влечёт… Или, уж видно, что-нибудь так завлекло, что и глядишь – не видишь, слушаешь – и не слышишь… Знать Бог того хочет. Французы толкуют: «Сё que femme veut, Dieu le veut!» [129]У нас же, видно, наоборот быть должно. Добро. Правда, постарела я… Бывало, раньше чего пожелаю – свершается. А желала так сильно, что, кажется, камень загореться мог от моей воли… Стара… стара…

– Матушка, родная моя!.. Что же мне делать? Научи! Посоветуй сама!

– Нет… Не говори ничего. Давно ты советов моих не слушаешь! Бог с тобой! Ступай, если правду мне чистую сказал… Я ведь узнаю… Ну, будь по-твоему! Помни: правда мне всего ближе… всего дороже! Самой приходилось сгибаться много… Таила то, чего сказать не могла. Но уж если я что сказала, так и жизнь за эту правду отдать могла. Слово моё было правда… Молчаньем лгала только порой. И то врагам, ради земли, ради царства… Друзьям – никогда! Я – жена, не муж, как ты. И думается, не станешь лгать ты мне словами. Если говоришь, так нет иного в мыслях. Так? Верно, Саша?

Пытливый взор её обжёг лицо фаворита, снова принявшее помертвелый вид.

– О, да ты и впрямь болен. Я и не вижу. Отдыху тебе не даю. Ступай. Может, и склеим всё… Я подумаю. Жаль мне себя… Но и тебя жалею. Я подумаю. С Богом, иди… Мне тоже передохнуть надо… Окно открой… Так, благодарствуй. Иди! Я подумаю…

Медленно вышел из спальни Мамонов.

Екатерина подошла к окну и, прислонясь к раме, стоя, стала глубоко вдыхать ароматный воздух, пропитанный дыханием соседних цветников.

От этого аромата ещё сильней прилила кровь к вискам и щекам Екатерины, ещё быстрее замелькали мысли в разгорячённой голове.

Какие-то забытые видения проносились перед её внутренним взором, в то время, когда глаза глядели на высокое, голубое небо, на буйную зелень парка, подбегающего к стенам её покоев, и не видели ничего…

Всё лицо этой старой женщины как-то странно помолодело и одухотворилось, словно озарённое светлыми воспоминаниями юности, овладевшими ею, и просветлённое великодушными чувствами, пробудившимися в усталой, обычно холодной и недоверчивой душе.

– Ну, а если и лжёт? Не для обиды мне… Жалеет, огорчить не хочет… За себя опасается… и за эту… за душеньку свою, если правда… Сама же я говорила в сей час ему: сердцу не закажешь… Так и он… Мало ли я любила смолоду… Вот и здесь, под этими деревами… чего не было… В этом покое…

Екатерина оглянулась.

Залитая полуденными лучами, спальня её имела особенно нарядный, ликующий вид.

Вся комната была окружена стройными серебряными колонками, сверху покрытыми эмалью лилового цвета; всё это отражалось в зеркалах, украшающих стены, а сверху замыкалось прелестно расписанным потолком.

Вдруг словно ожила эта комната, наполнившись толпой призраков. Но не пугающих, белых, в одеждах смерти, а весёлых, радостных, сверкающих любовью и страстью…

Красавцы великаны Григорий и Алексей Орловы. Ловкий Зорич. Пылкий, сверкающий Васильчиков. Увлекательный, пышущий здоровьем и негой Корсаков, «Пирр, царь эпирский», [130]как называла она его. Философ в теле Гектора [131]Ермолов, переживший то, чем страдает сейчас последний фаворит: стыд положения мужчины, попавшего на содержание к своей повелительнице.

Вот умный, витьеватый и сухой, внешне – пламенный, ледяной внутри Завадовский. Выпущенный из будуара, он сумел войти в здание Сената, стать полезным министром, не будучи пригоден как фаворит… Вот нежный, капризный и причудливый, но такой ласковый, обаятельный красавец дитя Ланской… Кто знает, что толкало его, но он отдал ей с любовью и жизнь свою. Конечно, если бы она знала, что недостаток собственных сил этот хрупкий мужчина пополняет опасными приёмами сильных возбуждающих средств, она бы поберегла его… Не только его ласки, но и сам он был ей так дорог, так мил. Очевидно, и он дорожил Екатериной, вдвое его старшей, иначе не решился бы на последнее, чтобы всегда казаться неутомимым и пылким в любви.

Наконец, заслоняя всех, появился величавый образ человека с одним, но сверкающим, как бриллиант, глазом… С причудами избалованного принца, с умом вождя, с характером противоречивым, порою непреклонным до ужаса, порою изменчивым, как у женщины, охваченной жаждой любви.

Все они стали перед Екатериной. Всех помнит она. И, как это ни странно, любит всех и сейчас, далёких, полузабытых, истлевших в могиле или случайных, как Страхов, как гвардеец Хвостов, осчастливленный её лаской тогда, давно… когда ещё она отдавала своё сердце избраннику, подобно всем остальным женщинам, а не брала их к себе, в золочёную клетку, как делала потом, после вступления на трон.

Вот они, далёкие, милые, полузабытые друзья её юных лет!..

Очаровательный, вкрадчивый и смелый Салтыков, отец её первого ребёнка… Блестящий рыцарь Запада, царственный и чарующий Понятовский.

Все они тут, в её памяти, в её остывающем сердце, которое всё тише и медленнее бьётся с каждым месяцем, с каждым днём.

Все тут.

И нет никого. Вихрями жизни развеяло всех. Отлетает и последний.

Тут он, за стеной. И нет уже его.

Так скорее надо всё покончить. Не дать позлословить, посмеяться на счёт старой женщины, которая никак не хочет отпустить молодого любовника – своего подданного.

Она отпустит. Так, как и не ожидает никто!

Быстро подошла Екатерина к столу, на который бросила «счёт», показанный ей Мамоновым.

Взяв пасквильный листок, она перешла к другому столу, на котором было навалено немало папок, ящиков, образцов минералов, каких-то инструментов, чертежей и многого другого, как и на остальных семи-восьми столах различной величины, какими были уставлены спальня и кабинет Екатерины.

Раскрыв небольшую шкатулку, она собиралась бросить туда памфлет, как вдруг заметила сверху лежащий рисунок и взяла его брезгливо в руки, вглядываясь с презрительной гримасой в карикатуру, грубо отпечатанную на листке.

– Какая низость!.. Тоже, поди, отсюда, от «подруг» и «друзей» дано внушение негодяям-издателям!

На листке действительно был изображён гнусный рисунок, за подписью: «Вот всё, что ты любишь!»

Такие пасквили часто печатались за границей по внушению политических врагов императрицы, затем провозились в Россию и в тысячах экземпляров ходили по рукам у иностранцев, проживающих в столице и у представителей русской знати, особенно из числа лиц, окружающих Павла. Завистливые подруги Екатерины, вроде княгини Дашковой, особенно старались распространять эти листки.

Екатерина швырнула отвратительный листок в ящик и захлопнула крышку.

Сев за свой стол, она раскрыла табакерку, левой рукой поднесла её к носу и почти не отрывала, вдыхая возбуждающий порошок, пока правая её рука писала, быстро скользя пером по гладкому листку бумаги.

Записка была на французском и гласила так:

«Пусть совершается воля Судьбы. Я могу предложить вам блестящий исход, золотой мостик для почётного отступления. Что вы скажете о женитьбе на дочери графа Брюса? Ей, правда, только четырнадцатый год, но она совсем сформирована, я это знаю. Первейшая партия в империи: богата, родовита, хороша собой. Решайте немедленно. Жду ответа».

Держа перо в руке, она перечитала написанное и быстро добавила внизу по-русски:

«Теперь убедиться можешь, я тебе не враг. Нынче же вызову графиню Брюсову, чтобы на дежурство приехала с дочкой. Отвечай».

Сняв очки, Екатерина сложила листок и позвонила.

Появился Захар. Она протянула ему незапечатанный листок:

– Отдай графу. Принесёшь ответ…

Молча взял записку этот скромный, осторожный и преданный человек, знающий самые сокровенные стороны личной жизни Екатерины, и поспешно вышел через маленькую дверь, ведущую на половину фаворита.

Екатерина сначала ходила в волнении по спальне, переходила в будуар, опять возвращалась назад.

Ноги, за последнее время начинающие изменять государыне, вдруг подкосились, заныли, отяжелели, стали словно свинцом наливаться.

Она вынуждена была опуститься на диванчик, протянулась на нём, закрыла руками лицо, стараясь ни о чём не думать, не замечать времени… Ждала.

Время тянулось страшно медленно…

Около получасу прошло. Никого нет…

Она готова была сама уже поспешить туда, узнать, не случилось ли чего.

Может быть, она не поняла, огорчила его своим предложением? Может быть, он и не думает уходить? В самом деле, против воли, но она могла возбудить в нём порыв ревности. А мужчины в таком состоянии ещё глупее женщин.

Зачем было писать? Какая непростительная торопливость! Она уж не девочка. Знает людей, знает сердце мужское… Надо было переждать… Ну, подурит – и всё по-старому могло пойти. А теперь! Как вернуть эту глупую записку?

Прямо пойти сказать, что всё это пустяки… что она не пустит его, что любит и не думает заменить никем? Да, так и следует сделать…

Екатерина решительно двинулась к маленькой двери, когда та раскрылась и Захар появился на пороге серьёзный, как будто опечаленный, с небольшим конвертом в руках.

Почти выхватила она этот конверт.

Что в нём? Мука или радость? Продолжение мирной счастливой жизни или снова боль разрыва? Потом – новые встречи, новое сближение?

Конечно, она не останется одинокой после удаления этого фантазёра, если он решил воспользоваться данным ему выходом. Она сейчас же заполнит вакансию, отдаст пустое место достойнейшему.

Но надо же поглядеть, что там, в записке…

Захар, осторожный, предусмотрительный, сейчас же вышел, как только записка очутилась в руках Екатерины.

Сорвав оболочку, при помощи лупы она стала читать.

Очевидно, рука сильно дрожала у Мамонова. Буквы стояли вразброд, почерк был неузнаваем.

«Дольше таиться нельзя. Должен признаться во всём. Судите и милуйте. На графине Брюсовой жениться не могу. Простите. Более году люблю без памяти княжну Щербатову. Вот будет полгода, как дал слово жениться… Надеюсь, поймёте и выкажете милосердие и сострадание. Несчастный, но вам преданный до смерти, А.».

Листок выпал из рук Екатерины.

Частые, крупные слёзы покатились из глаз. Грудь судорожно, высоко стала вздыматься и опускаться. Но рыдания были беззвучные, задавленные, глухие…

– Так вот оно как! Всё – чистая правда, значит… И что зимою мне светлейший говорил… намекал… И все доносы теперешние… Вот оно что… Правда… правда…

Голова её упала на руки, лежащие на столе, и долго сдавленные рыдания потрясали это сильное крупное тело.

Потом постепенно рыдания ослабели, стихли.

Она встала, выпила воды, отёрла лицо, нашла записку Мамонова и положила её в ящик шифоньера, стоящего в углу.

Затем позвонила.

– Анну Никитишну попроси… И капли мне мои подай… успокоительные… И льду для лица. Пожалуйста, Захар… поживее…

Зотов выслушал, поклонился:

– Слушаю. Позову. Принесу.

Он скрылся.

Екатерина снова опустилась перед письменным столом, взяла перо, надела очки, начала писать; но только вывела первые два слова: «Господин граф», как сейчас же изорвала листок, взяла другой и написала: «Хотя бы теперь…» И снова порвала. Так было испорчено четыре-пять листков.

Наконец, сломав в пальцах гибкое гусиное перо, она бросила всё в корзину под стол, облокотясь, закрыла лицо руками, и снова слёзы хлынули из глаз, орошая щёки, скользя между белыми пальцами с розовыми ногтями…

Шум двери, шаги подходящей Нарышкиной заставили Екатерину обернуться.

У дверей стоял Захар с каплями на подносе, с куском льда на тарелке.

– Поставь. Уйди. Благодарю…

И, не ожидая даже, пока скроется старый камердинер, Екатерина обратилась к Нарышкиной:

– Ты знаешь ли? Всё кончено… Он написал… Он любит княжну… дал ей слово жениться… Понимаешь: всё кончено…

И снова рыдания, на этот раз неудержимые, громкие, наполнили комнату.

Долго пришлось Нарышкиной успокаивать подругу.

Всё было пущено в ход: капли, лёд к щекам, убеждения и даже дружеские упрёки в малодушии, в слабости, так не идущей великой повелительнице, женщине, прославленной всюду и везде.

Лесть послужила самым лучшим лекарством.

Понемногу Екатерина успокоилась.

– Ты права. Распускаться не надо. Скорее вызови княжну… и её маменьку… На послезавтра назначу сговор…

– Умница, милая. Это им будет самое лучшее наказание…

– Пускай… А нынче я, может быть, загляну к тебе… Пожалуй, и этого… ротмистра… Зубова пригласи. Пусть поболтает… утешит, рассеет меня немного. Я столь несчастна!..

Слёзы снова хлынули градом из красивых, теперь опечаленных глаз.

II

– Война теперь. Народ последнее несёт. А я в роскоши купаюсь по твоей милости… Завистники шипят: фаворит, куски рвёт!

– Ложь. Ты никогда не просишь… Я сама…

– Мы это знаем, государыня, больше никто… А покор [126]остаётся… Вот посмотри, какие пасквили разгуливают и по нашему городу и по европейским дворам… Я не хотел… Но надо же мне оправдать себя… что не пустая, шалая дума толкает меня… От моего счастья уйти велит… Многое… тяжёлое… И вот это заодно…

Граф подал Екатерине листок, сложенный пополам, исписанный внутри, как запись в приходно-расходной книге.

Быстро двинувшись к письменному столу, Екатерина взяла со стола прежде всего золотую табакерку, одну из тех, какие стояли по всем комнатам, где проводила время государыня, раскрыла, втянула ароматный табак, с сердцем захлопнула крышку, отыскала очки, надела, взяла в руки большое увеличительное стекло в золотой оправе, развернула листок и стала читать…

Гнев снова овладел ею с первых же строк. Но, стиснув свои белые, крепкие зубы, которые были всё ещё целы, кроме одного в верхнем ряду, Екатерина, слегка шевеля губами, будто читая про себя, просмотрела весь листок.

Вот что на нём было:

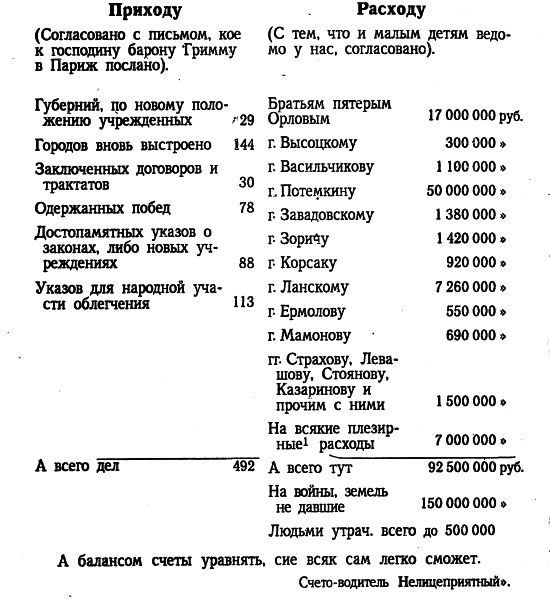

«Ведомость приходу и расходу по „маленькому хозяйству“ Екатерины Великого, как её бескорыстные хвалители, свои и иноземные, именуют.

Со дня «Ропшинского действа», [127]роптания достойного, и до наших дней, кроме предбудущего, как Господь нам ещё да поможет.

– Пашквиль гнусная… Я знаю, чьих рук дело. Она, «дружок мой», помощница всего и во всём главная, муравей навозу. Душенька-княгинюшка, красуля… Академии директор и всем сплетням заводчица… Ну, попадётся она мне… Тяжебница! Ей бы только чужих свиней хватать и резать, а не… Подожди, Екатерина Романовна, тёзка моя милая… Мы ужо…

– Да нет, быть не может, чтобы она…

– Кому иному? Другой бы не посмел… Тут ложь и правда совсем по-особому, по-женски смешана… Но… о ней ли будем спорить. Дашкову я давно на примете держу. Случая нет. А подойдёт, за всё отвечать заставлю… Что бы не сказала, будто я из-за обиды межой караю и гоню… Крикунья, горло широкое. Надо с ней иначе… Но всё же прошу мне сказать, что тебя тут трогать может? Дай Бог, чтобы о тебе так же много и хорошо говорили, как о светлейшем. А и его здесь поместили. Не место красит человека, человек – место, уж если на то пойти, что неловко, стыдно тебе любить меня… Меня!.. Вот ежели бы ты не любя, лукаво, продажно подходил – тогда иное дело… Я бы первая почуяла. Ежели бы ты видел, что не люблю я тебя, а только себя, старуху, тешу, слабости потакаю… Видишь, кажись, иное. А это самое… вот, колебание в тебе ещё ближе, ещё дороже тебя делает, когда обозначилось, что, кроме красоты телесной и сердечной нежности душу в себе гордую носишь… Так в чём же помеха? Я женщиной родилась. Иные нам пути и законы написаны и природой и небом, чем вам, мужчинам. Вы всё смеете… Всё себе разрешили… И думать не хотите о нас: может, женщина ни в чём, кроме пола, от вашей мужской души отличия не имеет. Мне судьба иное сулила, чем всем жёнам земным… Тридцать лет, почитай, я правлю страной, сильным народом… И меня саму великим мужем в женском образе зовут не за то лишь, что я платить могу, обласкать людей умею. Без огня дыму нет. Да ещё такого жаркого дыму, какой про твою «матушку», как зовёшь меня, по свету идёт!.. Чего же стыдиться тебе? Я не стыжусь, что, может, на сотни две лет путь новый указала жёнам на земле…

– Путь новый?..

– Да, да. Не про троны я говорю. И до меня были государыни… и будут. Я говорю о сердце. Про него скажу. Волю дала я на высоте своему сердцу и показала, что ни вреда, ни стыда нет от этого умной жене… Такой, которая свято держит своё чувство каждый раз, когда загорается оно. А что чувство не единожды в жизни загораться у нас, у жён, может, про то весь мир ведает. Укрывать же зачем, лукавить, лицемерствовать?! Нет! Кто смеет, пускай смеет… И слабых надо учить смелее быть. Не только государыней народа – водительницей жён русских во всей правде их душевной быть хочу. Ужели этого не поймёшь? Всё на своём стоять будешь? Молчишь? Говори же.

– Оно-то и так, – грустно качая головой, ответил граф, – да мне задача та не по плечу. Простой я, не такой, как ты, матушка… Понял это… и вот…

Он не досказал.

– Ха-ха… вижу, правда… слабый ты духом, Саша. Жаль! Думалось, так и проведём мы последние дни. Немного мне осталось… Устала я… вверилась тебе. Светлейший тебя любит, с его помощью, гляди, и ты бы след оставил для родины… Ничего тебя не влечёт… Или, уж видно, что-нибудь так завлекло, что и глядишь – не видишь, слушаешь – и не слышишь… Знать Бог того хочет. Французы толкуют: «Сё que femme veut, Dieu le veut!» [129]У нас же, видно, наоборот быть должно. Добро. Правда, постарела я… Бывало, раньше чего пожелаю – свершается. А желала так сильно, что, кажется, камень загореться мог от моей воли… Стара… стара…

– Матушка, родная моя!.. Что же мне делать? Научи! Посоветуй сама!

– Нет… Не говори ничего. Давно ты советов моих не слушаешь! Бог с тобой! Ступай, если правду мне чистую сказал… Я ведь узнаю… Ну, будь по-твоему! Помни: правда мне всего ближе… всего дороже! Самой приходилось сгибаться много… Таила то, чего сказать не могла. Но уж если я что сказала, так и жизнь за эту правду отдать могла. Слово моё было правда… Молчаньем лгала только порой. И то врагам, ради земли, ради царства… Друзьям – никогда! Я – жена, не муж, как ты. И думается, не станешь лгать ты мне словами. Если говоришь, так нет иного в мыслях. Так? Верно, Саша?

Пытливый взор её обжёг лицо фаворита, снова принявшее помертвелый вид.

– О, да ты и впрямь болен. Я и не вижу. Отдыху тебе не даю. Ступай. Может, и склеим всё… Я подумаю. Жаль мне себя… Но и тебя жалею. Я подумаю. С Богом, иди… Мне тоже передохнуть надо… Окно открой… Так, благодарствуй. Иди! Я подумаю…

Медленно вышел из спальни Мамонов.

Екатерина подошла к окну и, прислонясь к раме, стоя, стала глубоко вдыхать ароматный воздух, пропитанный дыханием соседних цветников.

От этого аромата ещё сильней прилила кровь к вискам и щекам Екатерины, ещё быстрее замелькали мысли в разгорячённой голове.

Какие-то забытые видения проносились перед её внутренним взором, в то время, когда глаза глядели на высокое, голубое небо, на буйную зелень парка, подбегающего к стенам её покоев, и не видели ничего…

Всё лицо этой старой женщины как-то странно помолодело и одухотворилось, словно озарённое светлыми воспоминаниями юности, овладевшими ею, и просветлённое великодушными чувствами, пробудившимися в усталой, обычно холодной и недоверчивой душе.

– Ну, а если и лжёт? Не для обиды мне… Жалеет, огорчить не хочет… За себя опасается… и за эту… за душеньку свою, если правда… Сама же я говорила в сей час ему: сердцу не закажешь… Так и он… Мало ли я любила смолоду… Вот и здесь, под этими деревами… чего не было… В этом покое…

Екатерина оглянулась.

Залитая полуденными лучами, спальня её имела особенно нарядный, ликующий вид.

Вся комната была окружена стройными серебряными колонками, сверху покрытыми эмалью лилового цвета; всё это отражалось в зеркалах, украшающих стены, а сверху замыкалось прелестно расписанным потолком.

Вдруг словно ожила эта комната, наполнившись толпой призраков. Но не пугающих, белых, в одеждах смерти, а весёлых, радостных, сверкающих любовью и страстью…

Красавцы великаны Григорий и Алексей Орловы. Ловкий Зорич. Пылкий, сверкающий Васильчиков. Увлекательный, пышущий здоровьем и негой Корсаков, «Пирр, царь эпирский», [130]как называла она его. Философ в теле Гектора [131]Ермолов, переживший то, чем страдает сейчас последний фаворит: стыд положения мужчины, попавшего на содержание к своей повелительнице.

Вот умный, витьеватый и сухой, внешне – пламенный, ледяной внутри Завадовский. Выпущенный из будуара, он сумел войти в здание Сената, стать полезным министром, не будучи пригоден как фаворит… Вот нежный, капризный и причудливый, но такой ласковый, обаятельный красавец дитя Ланской… Кто знает, что толкало его, но он отдал ей с любовью и жизнь свою. Конечно, если бы она знала, что недостаток собственных сил этот хрупкий мужчина пополняет опасными приёмами сильных возбуждающих средств, она бы поберегла его… Не только его ласки, но и сам он был ей так дорог, так мил. Очевидно, и он дорожил Екатериной, вдвое его старшей, иначе не решился бы на последнее, чтобы всегда казаться неутомимым и пылким в любви.

Наконец, заслоняя всех, появился величавый образ человека с одним, но сверкающим, как бриллиант, глазом… С причудами избалованного принца, с умом вождя, с характером противоречивым, порою непреклонным до ужаса, порою изменчивым, как у женщины, охваченной жаждой любви.

Все они стали перед Екатериной. Всех помнит она. И, как это ни странно, любит всех и сейчас, далёких, полузабытых, истлевших в могиле или случайных, как Страхов, как гвардеец Хвостов, осчастливленный её лаской тогда, давно… когда ещё она отдавала своё сердце избраннику, подобно всем остальным женщинам, а не брала их к себе, в золочёную клетку, как делала потом, после вступления на трон.

Вот они, далёкие, милые, полузабытые друзья её юных лет!..

Очаровательный, вкрадчивый и смелый Салтыков, отец её первого ребёнка… Блестящий рыцарь Запада, царственный и чарующий Понятовский.

Все они тут, в её памяти, в её остывающем сердце, которое всё тише и медленнее бьётся с каждым месяцем, с каждым днём.

Все тут.

И нет никого. Вихрями жизни развеяло всех. Отлетает и последний.

Тут он, за стеной. И нет уже его.

Так скорее надо всё покончить. Не дать позлословить, посмеяться на счёт старой женщины, которая никак не хочет отпустить молодого любовника – своего подданного.

Она отпустит. Так, как и не ожидает никто!

Быстро подошла Екатерина к столу, на который бросила «счёт», показанный ей Мамоновым.

Взяв пасквильный листок, она перешла к другому столу, на котором было навалено немало папок, ящиков, образцов минералов, каких-то инструментов, чертежей и многого другого, как и на остальных семи-восьми столах различной величины, какими были уставлены спальня и кабинет Екатерины.

Раскрыв небольшую шкатулку, она собиралась бросить туда памфлет, как вдруг заметила сверху лежащий рисунок и взяла его брезгливо в руки, вглядываясь с презрительной гримасой в карикатуру, грубо отпечатанную на листке.

– Какая низость!.. Тоже, поди, отсюда, от «подруг» и «друзей» дано внушение негодяям-издателям!

На листке действительно был изображён гнусный рисунок, за подписью: «Вот всё, что ты любишь!»

Такие пасквили часто печатались за границей по внушению политических врагов императрицы, затем провозились в Россию и в тысячах экземпляров ходили по рукам у иностранцев, проживающих в столице и у представителей русской знати, особенно из числа лиц, окружающих Павла. Завистливые подруги Екатерины, вроде княгини Дашковой, особенно старались распространять эти листки.

Екатерина швырнула отвратительный листок в ящик и захлопнула крышку.

Сев за свой стол, она раскрыла табакерку, левой рукой поднесла её к носу и почти не отрывала, вдыхая возбуждающий порошок, пока правая её рука писала, быстро скользя пером по гладкому листку бумаги.

Записка была на французском и гласила так:

«Пусть совершается воля Судьбы. Я могу предложить вам блестящий исход, золотой мостик для почётного отступления. Что вы скажете о женитьбе на дочери графа Брюса? Ей, правда, только четырнадцатый год, но она совсем сформирована, я это знаю. Первейшая партия в империи: богата, родовита, хороша собой. Решайте немедленно. Жду ответа».

Держа перо в руке, она перечитала написанное и быстро добавила внизу по-русски:

«Теперь убедиться можешь, я тебе не враг. Нынче же вызову графиню Брюсову, чтобы на дежурство приехала с дочкой. Отвечай».

Сняв очки, Екатерина сложила листок и позвонила.

Появился Захар. Она протянула ему незапечатанный листок:

– Отдай графу. Принесёшь ответ…

Молча взял записку этот скромный, осторожный и преданный человек, знающий самые сокровенные стороны личной жизни Екатерины, и поспешно вышел через маленькую дверь, ведущую на половину фаворита.

Екатерина сначала ходила в волнении по спальне, переходила в будуар, опять возвращалась назад.

Ноги, за последнее время начинающие изменять государыне, вдруг подкосились, заныли, отяжелели, стали словно свинцом наливаться.

Она вынуждена была опуститься на диванчик, протянулась на нём, закрыла руками лицо, стараясь ни о чём не думать, не замечать времени… Ждала.

Время тянулось страшно медленно…

Около получасу прошло. Никого нет…

Она готова была сама уже поспешить туда, узнать, не случилось ли чего.

Может быть, она не поняла, огорчила его своим предложением? Может быть, он и не думает уходить? В самом деле, против воли, но она могла возбудить в нём порыв ревности. А мужчины в таком состоянии ещё глупее женщин.

Зачем было писать? Какая непростительная торопливость! Она уж не девочка. Знает людей, знает сердце мужское… Надо было переждать… Ну, подурит – и всё по-старому могло пойти. А теперь! Как вернуть эту глупую записку?

Прямо пойти сказать, что всё это пустяки… что она не пустит его, что любит и не думает заменить никем? Да, так и следует сделать…

Екатерина решительно двинулась к маленькой двери, когда та раскрылась и Захар появился на пороге серьёзный, как будто опечаленный, с небольшим конвертом в руках.

Почти выхватила она этот конверт.

Что в нём? Мука или радость? Продолжение мирной счастливой жизни или снова боль разрыва? Потом – новые встречи, новое сближение?

Конечно, она не останется одинокой после удаления этого фантазёра, если он решил воспользоваться данным ему выходом. Она сейчас же заполнит вакансию, отдаст пустое место достойнейшему.

Но надо же поглядеть, что там, в записке…

Захар, осторожный, предусмотрительный, сейчас же вышел, как только записка очутилась в руках Екатерины.

Сорвав оболочку, при помощи лупы она стала читать.

Очевидно, рука сильно дрожала у Мамонова. Буквы стояли вразброд, почерк был неузнаваем.

«Дольше таиться нельзя. Должен признаться во всём. Судите и милуйте. На графине Брюсовой жениться не могу. Простите. Более году люблю без памяти княжну Щербатову. Вот будет полгода, как дал слово жениться… Надеюсь, поймёте и выкажете милосердие и сострадание. Несчастный, но вам преданный до смерти, А.».

Листок выпал из рук Екатерины.

Частые, крупные слёзы покатились из глаз. Грудь судорожно, высоко стала вздыматься и опускаться. Но рыдания были беззвучные, задавленные, глухие…

– Так вот оно как! Всё – чистая правда, значит… И что зимою мне светлейший говорил… намекал… И все доносы теперешние… Вот оно что… Правда… правда…

Голова её упала на руки, лежащие на столе, и долго сдавленные рыдания потрясали это сильное крупное тело.

Потом постепенно рыдания ослабели, стихли.

Она встала, выпила воды, отёрла лицо, нашла записку Мамонова и положила её в ящик шифоньера, стоящего в углу.

Затем позвонила.

– Анну Никитишну попроси… И капли мне мои подай… успокоительные… И льду для лица. Пожалуйста, Захар… поживее…

Зотов выслушал, поклонился:

– Слушаю. Позову. Принесу.

Он скрылся.

Екатерина снова опустилась перед письменным столом, взяла перо, надела очки, начала писать; но только вывела первые два слова: «Господин граф», как сейчас же изорвала листок, взяла другой и написала: «Хотя бы теперь…» И снова порвала. Так было испорчено четыре-пять листков.

Наконец, сломав в пальцах гибкое гусиное перо, она бросила всё в корзину под стол, облокотясь, закрыла лицо руками, и снова слёзы хлынули из глаз, орошая щёки, скользя между белыми пальцами с розовыми ногтями…

Шум двери, шаги подходящей Нарышкиной заставили Екатерину обернуться.

У дверей стоял Захар с каплями на подносе, с куском льда на тарелке.

– Поставь. Уйди. Благодарю…

И, не ожидая даже, пока скроется старый камердинер, Екатерина обратилась к Нарышкиной:

– Ты знаешь ли? Всё кончено… Он написал… Он любит княжну… дал ей слово жениться… Понимаешь: всё кончено…

И снова рыдания, на этот раз неудержимые, громкие, наполнили комнату.

Долго пришлось Нарышкиной успокаивать подругу.

Всё было пущено в ход: капли, лёд к щекам, убеждения и даже дружеские упрёки в малодушии, в слабости, так не идущей великой повелительнице, женщине, прославленной всюду и везде.

Лесть послужила самым лучшим лекарством.

Понемногу Екатерина успокоилась.

– Ты права. Распускаться не надо. Скорее вызови княжну… и её маменьку… На послезавтра назначу сговор…

– Умница, милая. Это им будет самое лучшее наказание…

– Пускай… А нынче я, может быть, загляну к тебе… Пожалуй, и этого… ротмистра… Зубова пригласи. Пусть поболтает… утешит, рассеет меня немного. Я столь несчастна!..

Слёзы снова хлынули градом из красивых, теперь опечаленных глаз.

II

ДВОЙНОЙ СГОВОР

Когда к вечеру Зубов, надушенный, затянутый, в парадной форме, явился по приглашению к Нарышкиной, хозяйка была совершенно одна и встретила гостя с грустным, опечаленным видом.

– Здравствуйте. Очень мило сделали, что откликнулись на мой призыв. Мне очень нездоровится нынче. Обычные мигрени. Видите, я совсем по-домашнему, уж не взыщите… Садитесь. Чаю хотите? Нет? Поболтаем. Да что вы так скучны? Бледный, томный, на себя не похож… Я вас знала всегда таким весёлым, живым. Неужто в самом деле так сердцем больны? А? Не верится даже…

– Не знаю, что и сказать! Я свои чувства не раз выражал вам. И теперь, когда вы вселили в меня надежду… Наконец, сегодняшняя записка… Я – между жизнью и смертью… Говорят, нынче произошло окончательное объяснение. Называют и невесту графа: княжна Щербатова… Не мучьте… Говорите скорее: какова моя участь? Смею ли я надеяться?..

– Увы. Порадовать мало чем могу вас. Для того и позвала, чтобы вы не втягивались больше в свои мечты… Насколько мне известно, выбор уже остановили – увы! не на вас. Стойте, что с вами?! Вы помертвели! Успокойтесь, выпейте воды! Я пошутила, даю вам слово, хотела испытать. Ещё не решено. Да будьте же мужчиной!.. Слышите, у вас всё ещё впереди… Ну, что вы? Лучше стало теперь? Дитя! Какой смешной…

– О, не смейтесь… Я только и живу этой мыслью… Анна Никитишна, умоляю вас, помогите мне! Я так вам буду благодарен… Так…

Он быстро пересел на диван, на котором в свободной позе полулежала хозяйка, и стал целовать её руки.

– Я сделаю всё, что хотите… Буду слушать вас, готов на всё… Но вы научите… Я не забуду… Прошу вас…

И он стал всё горячей и сильнее целовать её полуобнажённую руку, шею, коснулся губами груди, на которой раскрылся плохо застёгнутый пеньюар.

Нарышкина, ещё привлекательная, здоровая женщина, почувствовала жгучую истому от поцелуев этого красавца и, пожалуй, не отказалась бы от его ласк, но Екатерина могла войти каждую минуту, и это сдержало разгорячённую женщину.

– Стойте. Опомнитесь, сумасшедший мальчик! Не теперь, после… Сейчас может прийти она… я жду её… Придите в себя, оправьтесь… Помните, какая участь постигла Корсакова и графиню Брюсову за такую же оплошность… Ага, испугался. Ну и сидите паинькой. Верю вам и так, без сильных доказательств, что вы не забудете моих услуг, моей помощи… и постараетесь не остаться в долгу… Я признательных, сердечных людей люблю. А вам буду тем полезнее, что светлейший, наверное, пойдёт против вас. Он привык, чтобы и в сердечных делах здесь глядели из его руки, брали того, кого он укажет. А нам надоело. Хочется сделать собственный выбор… Вот и подтянитесь… Как излишняя скромность может быть вредна, так опасна особая развязность… Вы эту прыть покажете с Протасовой, когда придёт время… Оно и будет передано по адресу. А мы с вами ещё будем видаться, надеюсь… Пригладьте ваши волосы… Пудру сотрите на мундире… вам попало с моей причёски… Так… Тсс… вот, кажется, мистер Том изволит лаять. Взгляните в окно… Идёт… Ну, сидите смирно. Мы никого не ожидаем… Болтаем, как добрые друзья… И… – Оставя французскую речь, Нарышкина закончила по-русски: – Помните: смелым Бог владеет. Только смелость умной быть должна… – Затем снова залепетала по-французски: – Скажите откровенно: как нравится вам эта Хюсс? [132]Преплохая актриса. И некрасива даже. Удивляюсь, что хорошего нашёл в ней господин Морков?..

– Здравствуй, Аннет. Не ждала? Я гуляю – и к тебе заглянула. Ты больна, мне сказали. Хотела навестить…

– Я так счастлива, так благодарна, ваше величество… Теперь мне чуть полегче. И вот Платон Александрович оказал внимание: навестил недужную…

– Хорошо. Очень хорошо… Судя по глазам, у вас доброе сердце, господин Зубов… Ты ложись, как лежала, на своё место. Я – тут… садитесь, господин Зубов, если вам не скучно провести полчаса с такими пожилыми дамами…

– Ваше величество!..

– Не согласны со мной? Ну, ваше дело! Я здесь не у себя. Спорить не смею. Пусть мы сойдём за молоденьких… Хотя вам… Сколько вам лет? Двадцать с чем-либо будет? А?

– Двадцать два минуло, государыня.

– Счастливый возраст. И мне когда-то было столько же… Только давно… Правда, сердце не верит этому… А зеркало старше всех на свете, всем правду говорит… Приходится его слушать…

– Оно, значит, слепо… Оно не видит ваших глаз, госу…

– Ого!.. Слышишь, Аннет? Мы комплиментов дождались от юноши… Что дальше будет?

– Оно не видит ваших губ… не слышит вашего голоса…

– Моего голоса? Он у меня звучный. Разве только зеркала и не слышат его… хотя дрожат порою… А другим он внятен. Это вы правы, господин Зубов. Но бросим обо мне… Лучше о вас потолкуем… Аннет, что ты стонешь? Опять мигрень?

– Да. Простите, государыня… Я на минуту только удалюсь… Там туалетная вода… Я примочу виски… Одну минуту…

– Мы тебя подождём. Видишь, я не одна: в хорошем обществе. Так думается, глядя на господина ротмистра… Ну-с, говорите: велика ли у вас семья? Брата, пажа, я помню. Прелестный ребёнок… Очень на вас похож… Ещё братья есть у вас и сёстры?

– Четыре нас брата и три сестры. Старший – Николай. Димитрий за ним. Я и Валериан. Сестра Анна годом моложе. Была Катя, умерла…

Голос Зубова дрогнул…

– Младшая самая – Анна. Девочка ещё…

– Большая семья. А ваш отец, если не ошибаюсь, по гражданской службе идёт? Вице-губернатором теперь?

– Так точно, государыня.

– Братья женатые, холостые?

– Всё ещё холосты, ваше величество. У отца достатков особых нет… Сестёр придётся оделить… Так братья ждут, пока сами что-нибудь заслужат, тогда и насчёт семейства думать можно.

– Весьма рассудительно. Редко теперь кто думает и поступает столь осторожно. Больше в брак вступить спешат… А что будет, о том нет мысли… А вы, что же, не махаетесь ни с кем? Не увлекаетесь? Жениться не думаете? Что покраснели? Это вопрос естественный. А что естественно, в том стыда быть не должно… Красивый, здоровый молодой человек… Я не девица. Со мной можно прямо говорить…

– Нет… Я… Мне не до этих пустяков… Я давно… Во мне всё…

– Ну, вижу, смутили вас мои вопросы. Об ином потолкуем. Службой довольны ли?

– Счастлив, государыня, что вам служу… Вдвое счастлив, что могу видеть ту, перед кем все преклоняются… На кого молятся… чьё имя благословляют.

– Вы всё своё! Не ждала я, чтобы вопрос о службе такие горячие дифирамбы мне вызывал. Да вы поэт! Чай, и стишки пишете?

– Нет, не случалось, государыня… Не тем я занят… Мечты не те мои…

– Мечты? Значит, мы мечтать любим? Интересно. О чём же ныне мечтают молодые люди? Военные особливо? О сражениях, поди? О славе? О победах? Чтобы все величали и знали ваше имя? Да?

– Бывает и это, государыня. Но иное мне чаще снится…

– Даже снится… Ну, коли охота, поведайте и мне, какие сны вам грезятся. Я охотница слушать чужие сны… если красивые они… необыкновенные. А судя по вашим весёлым, живым глазам, по виду по всему, сны у вас должны быть интересны. Говорите, послушаем…

Свободней усевшись в кресле, Екатерина слегка откинулась назад, чтобы лицо Зубова было ей лучше видно.

– Разное снится мне, ваше величество. А чаще других – один сон… Вот словно и сейчас я вижу его… Неотвязный… Видится мне…

Зубов невольно сделал паузу…

Голос его, тихий и осторожный, словно что-то нащупывающий, с первой фразой, касающейся грёзы наяву, сразу окреп, зазвучал уверенно и свободно. Порыв вдохновения, свойственный иногда и самым заурядным людям, налетел на душу честолюбца, который увидел себя лицом к лицу со своей заветной грёзой о счастье.

Ключ к власти, к богатству, к силе был перед ним в лице этой немолодой, но такой ещё обаятельной, умной, могучей женщины…

И Зубов как будто стал созвучен великой душе, с которой столкнула его судьба в этой светлой комнате летнего Дворца…

Что-то ему самому неведомое забродило в уме, холодом. Дохнуло в грудь, проползло по плечам, заставляя бледнеть свежие, румяные щёки.

Неожиданная картина сверкнула перед его глазами. То, о чём он думал, как карьерист, честолюбец, что высчитывал с карандашом в руках, вдруг представилось ему в образах, звуках и красках.

И Зубов заговорил полным, звучным голосом:

– Здравствуйте. Очень мило сделали, что откликнулись на мой призыв. Мне очень нездоровится нынче. Обычные мигрени. Видите, я совсем по-домашнему, уж не взыщите… Садитесь. Чаю хотите? Нет? Поболтаем. Да что вы так скучны? Бледный, томный, на себя не похож… Я вас знала всегда таким весёлым, живым. Неужто в самом деле так сердцем больны? А? Не верится даже…

– Не знаю, что и сказать! Я свои чувства не раз выражал вам. И теперь, когда вы вселили в меня надежду… Наконец, сегодняшняя записка… Я – между жизнью и смертью… Говорят, нынче произошло окончательное объяснение. Называют и невесту графа: княжна Щербатова… Не мучьте… Говорите скорее: какова моя участь? Смею ли я надеяться?..

– Увы. Порадовать мало чем могу вас. Для того и позвала, чтобы вы не втягивались больше в свои мечты… Насколько мне известно, выбор уже остановили – увы! не на вас. Стойте, что с вами?! Вы помертвели! Успокойтесь, выпейте воды! Я пошутила, даю вам слово, хотела испытать. Ещё не решено. Да будьте же мужчиной!.. Слышите, у вас всё ещё впереди… Ну, что вы? Лучше стало теперь? Дитя! Какой смешной…

– О, не смейтесь… Я только и живу этой мыслью… Анна Никитишна, умоляю вас, помогите мне! Я так вам буду благодарен… Так…

Он быстро пересел на диван, на котором в свободной позе полулежала хозяйка, и стал целовать её руки.

– Я сделаю всё, что хотите… Буду слушать вас, готов на всё… Но вы научите… Я не забуду… Прошу вас…

И он стал всё горячей и сильнее целовать её полуобнажённую руку, шею, коснулся губами груди, на которой раскрылся плохо застёгнутый пеньюар.

Нарышкина, ещё привлекательная, здоровая женщина, почувствовала жгучую истому от поцелуев этого красавца и, пожалуй, не отказалась бы от его ласк, но Екатерина могла войти каждую минуту, и это сдержало разгорячённую женщину.

– Стойте. Опомнитесь, сумасшедший мальчик! Не теперь, после… Сейчас может прийти она… я жду её… Придите в себя, оправьтесь… Помните, какая участь постигла Корсакова и графиню Брюсову за такую же оплошность… Ага, испугался. Ну и сидите паинькой. Верю вам и так, без сильных доказательств, что вы не забудете моих услуг, моей помощи… и постараетесь не остаться в долгу… Я признательных, сердечных людей люблю. А вам буду тем полезнее, что светлейший, наверное, пойдёт против вас. Он привык, чтобы и в сердечных делах здесь глядели из его руки, брали того, кого он укажет. А нам надоело. Хочется сделать собственный выбор… Вот и подтянитесь… Как излишняя скромность может быть вредна, так опасна особая развязность… Вы эту прыть покажете с Протасовой, когда придёт время… Оно и будет передано по адресу. А мы с вами ещё будем видаться, надеюсь… Пригладьте ваши волосы… Пудру сотрите на мундире… вам попало с моей причёски… Так… Тсс… вот, кажется, мистер Том изволит лаять. Взгляните в окно… Идёт… Ну, сидите смирно. Мы никого не ожидаем… Болтаем, как добрые друзья… И… – Оставя французскую речь, Нарышкина закончила по-русски: – Помните: смелым Бог владеет. Только смелость умной быть должна… – Затем снова залепетала по-французски: – Скажите откровенно: как нравится вам эта Хюсс? [132]Преплохая актриса. И некрасива даже. Удивляюсь, что хорошего нашёл в ней господин Морков?..

– Здравствуй, Аннет. Не ждала? Я гуляю – и к тебе заглянула. Ты больна, мне сказали. Хотела навестить…

– Я так счастлива, так благодарна, ваше величество… Теперь мне чуть полегче. И вот Платон Александрович оказал внимание: навестил недужную…

– Хорошо. Очень хорошо… Судя по глазам, у вас доброе сердце, господин Зубов… Ты ложись, как лежала, на своё место. Я – тут… садитесь, господин Зубов, если вам не скучно провести полчаса с такими пожилыми дамами…

– Ваше величество!..

– Не согласны со мной? Ну, ваше дело! Я здесь не у себя. Спорить не смею. Пусть мы сойдём за молоденьких… Хотя вам… Сколько вам лет? Двадцать с чем-либо будет? А?

– Двадцать два минуло, государыня.

– Счастливый возраст. И мне когда-то было столько же… Только давно… Правда, сердце не верит этому… А зеркало старше всех на свете, всем правду говорит… Приходится его слушать…

– Оно, значит, слепо… Оно не видит ваших глаз, госу…

– Ого!.. Слышишь, Аннет? Мы комплиментов дождались от юноши… Что дальше будет?

– Оно не видит ваших губ… не слышит вашего голоса…

– Моего голоса? Он у меня звучный. Разве только зеркала и не слышат его… хотя дрожат порою… А другим он внятен. Это вы правы, господин Зубов. Но бросим обо мне… Лучше о вас потолкуем… Аннет, что ты стонешь? Опять мигрень?

– Да. Простите, государыня… Я на минуту только удалюсь… Там туалетная вода… Я примочу виски… Одну минуту…

– Мы тебя подождём. Видишь, я не одна: в хорошем обществе. Так думается, глядя на господина ротмистра… Ну-с, говорите: велика ли у вас семья? Брата, пажа, я помню. Прелестный ребёнок… Очень на вас похож… Ещё братья есть у вас и сёстры?

– Четыре нас брата и три сестры. Старший – Николай. Димитрий за ним. Я и Валериан. Сестра Анна годом моложе. Была Катя, умерла…

Голос Зубова дрогнул…

– Младшая самая – Анна. Девочка ещё…

– Большая семья. А ваш отец, если не ошибаюсь, по гражданской службе идёт? Вице-губернатором теперь?

– Так точно, государыня.

– Братья женатые, холостые?

– Всё ещё холосты, ваше величество. У отца достатков особых нет… Сестёр придётся оделить… Так братья ждут, пока сами что-нибудь заслужат, тогда и насчёт семейства думать можно.

– Весьма рассудительно. Редко теперь кто думает и поступает столь осторожно. Больше в брак вступить спешат… А что будет, о том нет мысли… А вы, что же, не махаетесь ни с кем? Не увлекаетесь? Жениться не думаете? Что покраснели? Это вопрос естественный. А что естественно, в том стыда быть не должно… Красивый, здоровый молодой человек… Я не девица. Со мной можно прямо говорить…

– Нет… Я… Мне не до этих пустяков… Я давно… Во мне всё…

– Ну, вижу, смутили вас мои вопросы. Об ином потолкуем. Службой довольны ли?

– Счастлив, государыня, что вам служу… Вдвое счастлив, что могу видеть ту, перед кем все преклоняются… На кого молятся… чьё имя благословляют.

– Вы всё своё! Не ждала я, чтобы вопрос о службе такие горячие дифирамбы мне вызывал. Да вы поэт! Чай, и стишки пишете?

– Нет, не случалось, государыня… Не тем я занят… Мечты не те мои…

– Мечты? Значит, мы мечтать любим? Интересно. О чём же ныне мечтают молодые люди? Военные особливо? О сражениях, поди? О славе? О победах? Чтобы все величали и знали ваше имя? Да?

– Бывает и это, государыня. Но иное мне чаще снится…

– Даже снится… Ну, коли охота, поведайте и мне, какие сны вам грезятся. Я охотница слушать чужие сны… если красивые они… необыкновенные. А судя по вашим весёлым, живым глазам, по виду по всему, сны у вас должны быть интересны. Говорите, послушаем…

Свободней усевшись в кресле, Екатерина слегка откинулась назад, чтобы лицо Зубова было ей лучше видно.

– Разное снится мне, ваше величество. А чаще других – один сон… Вот словно и сейчас я вижу его… Неотвязный… Видится мне…

Зубов невольно сделал паузу…

Голос его, тихий и осторожный, словно что-то нащупывающий, с первой фразой, касающейся грёзы наяву, сразу окреп, зазвучал уверенно и свободно. Порыв вдохновения, свойственный иногда и самым заурядным людям, налетел на душу честолюбца, который увидел себя лицом к лицу со своей заветной грёзой о счастье.

Ключ к власти, к богатству, к силе был перед ним в лице этой немолодой, но такой ещё обаятельной, умной, могучей женщины…

И Зубов как будто стал созвучен великой душе, с которой столкнула его судьба в этой светлой комнате летнего Дворца…

Что-то ему самому неведомое забродило в уме, холодом. Дохнуло в грудь, проползло по плечам, заставляя бледнеть свежие, румяные щёки.

Неожиданная картина сверкнула перед его глазами. То, о чём он думал, как карьерист, честолюбец, что высчитывал с карандашом в руках, вдруг представилось ему в образах, звуках и красках.

И Зубов заговорил полным, звучным голосом: