Страница:

ТРУБКОНО?СЫЕ, то же, что

буревестникообразные.

ТРЮ?ФЕЛИ, род сумчатых грибов. Образуют подземные мясистые плодовые тела округлой формы (похожи на клубни картофеля), покрытые бородавчатой или гладкой кожицей. Мякоть жилковато-мраморная. Средняя масса зрелых трюфелей 120 г, но может достигать 1 кг. Трюфель настоящий чёрный, или перигорский французский, – наиболее ценный (самый сочный, с особенно тонким ароматом), встречается на юге Франции, севере Италии, редко в Германии. В России известен трюфель летний, который не имеет такого аромата и ценности. Для поиска трюфелей используют свиней и собак, которых специально дрессируют.

ТРЯСОГУ?ЗКОВЫЕ, семейство птиц отр. воробьинообразных. Включает 54 вида. Распространены на всех материках, кроме Антарктиды. Мелкие птицы (дл. 12–23 см, масса 20–30 г), тело стройное, клюв прямой и заострённый, ноги длинные, на заднем пальце длинный коготь. Хвост длинный и постоянно подрагивающий (отсюда название). Хорошо летают и прекрасно ходят по земле. Населяют тундры, болота, берега водоёмов, пустыни. Есть виды-синантропы (белая трясогузка). Питаются насекомыми, которых собирают на земле. Гнездятся обычно под кустиком или кочкой. В кладке 4–6 пёстрых яиц, насиживают только самки в течение 12–16 сут. Песня простая, некоторые (коньки) поют в воздухе.

ТУБЕРКУЛЁЗ, хроническая инфекционная болезнь, вызываемая туберкулёзной палочкой (бациллой Коха). Источник инфекции – больной человек, животное (гл. обр. крупный рогатый скот). Заражение происходит через верхние дыхательные пути, реже – через пищеварительный тракт, повреждённую кожу. Большое значение в возникновении туберкулёза имеют низкая сопротивляемость организма, неблагоприятные социальные условия.

Возбудитель поражает многие органы и системы. Наиболее распространён лёгочный туберкулёз (туберкулёзный очаг развивается в лёгочной ткани). Поражённая ткань может уплотняться, образуя инфильтрат, либо подвергаться распаду с образованием каверн (полостей). Вначале наблюдаются слабость, потливость, особенно по ночам, снижение массы тела, температура повышается до 37,2—37,5 °C. Позже присоединяется кашель, симптомы интоксикации усиливаются, может возникнуть лёгочное кровотечение.

С целью выявления ранних форм туберкулёза детям проводится реакция Манту (внутрикожное введение убитых туберкулёзных бактерий – туберкулина). Взрослому населению ежегодно рекомендуется флюорографическое обследование. Лечение проводится в туберкулёзных больницах в течение нескольких месяцев. Лица, перенёсшие туберкулёз, а также члены их семей наблюдаются в противотуберкулёзных диспансерах. Профилактика заключается в вакцинации. Первая вакцинация проводится новорождённому в родильном доме. Здоровый образ жизни, закаливание, рациональное питание – надёжные методы защиты от туберкулёза.

ТУКА?НОВЫЕ(перцеядовые), семейство птиц отр. дятлообразных. Включает 37 видов. Населяют равнинные и горные леса Южной и Центральной Америки. Дл. тела 30–60 см, большой (дл. до 20 см) клюв, зазубренный по краям, кажется массивным, но в действительности лёгкий, т. к. состоит из губчатой костной ткани и имеет воздушные полости. Оперение ярких, сочных тонов. Питаются туканы плодами, а также насекомыми, рептилиями, пауками, птенцами и яйцами. Держатся поодиночке, парами или маленькими стаями. Оседлые. Моногамы. Гнездятся в дуплах, в кладке от 2 до 4 яиц. Птенцы развиваются очень медленно, до 30 сут оставаясь слепыми и голыми. Легко приручаются.

ТУ?ЛОВИЩЕ, тело человека за исключением головы, шеи и конечностей. Передняя поверхность туловища представлена грудью и животом, задняя – спиной.

ТУЛЯРЕМИ?Я, острая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая бактерией, не образующей спор. Характеризуется повышением температуры и поражением лимфатической системы. Природные очаги поддерживаются мелкими животными (мышами, хомяками, зайцами, ондатрой), которые быстро погибают, а их органы, биологические жидкости и выделения содержат огромное количество туляремийных бактерий. Человек заболевает при контакте с заражёнными животными (снятии шкурок, разделке тушек), при купании в водоёмах, загрязнённых их выделениями, вдыхании пыли от зерна, сена, соломы, употреблении в пищу мяса больных зайцев, кроликов, реже при укусах блох, слепней. Болеют обычно сельские жители, занятые обмолотом зерна, переработкой сахарной свёклы, перекладыванием сена, соломы.

Выделяют кожную (бубонную), лёгочную и желудочно-кишечную форму болезни. Инкубационный период 3–7 дней. Начало внезапное – озноб, повышение температуры до 40 °C, головная боль, головокружение, боли в мышцах. При кожной форме с 3-го дня болезни на коже появляется сыпь, увеличиваются лимфатические узлы (бубоны), печень, затем селезёнка. Бубоны рассасываются через 3–4 недели, однако часто происходит их нагноение, изъязвление, затем рубцевание. Лёгочная форма протекает как тяжёлая пневмония, для желудочно-кишечной формы характерны сильные боли в животе, рвота, запоры и поносы. Лечение проводится в больнице. Смертельные исходы наблюдаются редко, больной не опасен для окружающих. Профилактика заключается в борьбе с грызунами в природных очагах, а также в санитарном контроле за источниками водоснабжения, продовольственными складами и т. д. Лицам, проживающим на территории природных очагов, туристам, попадающим в эти края, сезонным рабочим проводится вакцинация.

ТУНИКА?ТЫ, то же, что оболочники.

ТУНЦЫ?, пять родов и 13 видов рыб сем. скумбриевых. Обитают в тёплых водах всех океанов, некоторые заходят в умеренные воды (напр., синий тунец появляется в Чёрном, Баренцевом и Японском морях). Длина самого маленького среди тунцов (макрелевый тунец) 30–40 см, самого крупного (синий тунец) до 3 м и более, масса до 375 кг. Наиболее характерная особенность тунцов – постоянное плавание. Они способны долго и быстро (со скоростью 90 км/ч) плавать потому, что имеют хорошо развитые кровеносные сосуды кожи, боковых мышц тела и др. и богатую гемоглобином кровь. Температура тела тунцов повышена и может достигать разницы с температурой окружающей среды в несколько градусов. Это единственные «теплокровные» рыбы. У других рыб температура тела совпадает с температурой окружающей среды – воды, в которой они живут. Тунцы – стайные пелагические рыбы. Питаются головоногими моллюсками, рыбой, пелагическими ракообразными. Плодовитость до 10 млн. икринок. Объект промысла и спортивного лова.

ТУПА?ЙИ, семейство полуобезьян. Включает 5 родов и 18 видов. Обитают в тропических дождевых и горных лесах Индостана, Индокитая, островов Малайского архипелага (малайское слово «тупайя» означает «животное, похожее на белку»). Дл. тела 10–25 см, хвоста 14–20 см. Передние конечности длиннее задних. На пальцах серповидные когти. Большие пальцы не противопоставлены остальным и подвижность их ограничена. Хвост длинный и пушистый. Мордочка удлинённая, верхняя губа голая и неподвижная, глаза направлены в стороны, имеются 4 пары вибрисс. Мех густой и мягкий. Мозг примитивный, гладкий, без борозд и извилин. Средние резцы верхней челюсти широко расставлены, как у всех полуобезьян. Резцы нижней челюсти тесно прижаты и направлены вперёд в виде «гребёнки». Имеется подъязычок, которым тупайи прочищают «гребёнку».

Полуназемные животные. Держатся в подлеске и на нижних ветвях деревьев. Питаются растениями и насекомыми. Поедая пищу, как белки, сидят на задних лапках и держат еду передними. Активность дневная. Гнездятся в дуплах упавших деревьев, полостях бамбука и др. Живут поодиночке или парами и строго охраняют занимаемую территорию. Половозрелыми становятся в 6 мес. Беременность длится 46–56 сут. Рождают 1–4 детёнышей.

Долгое время считалось, что тупайи занимают промежуточное положение между насекомоядными и приматами, т. е. имели общего предка, однако новые данные не подтверждают их близкого родства.

ТУ?РГОР, внутреннее гидростатическое давление в клетке, вызывающее натяжение клеточной оболочки. У растений – показатель насыщенности влагой. Снижение тургора вызывает процессы увядания и старения клеток.

ТУРНЕ?ПС, кормовая репа. Выращивают в основном в европейских странах и США. В России – в Нечерноземье. Корнеплоды и ботва – корм для скота.

ТУ?ТОВОЕ ДЕ?РЕВО, то же, что шелковица.

ТУ?ТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯ?Д, бабочка сем. настоящих шелкопрядов. В диком виде не известен. Одомашнен ок. 3 тыс. лет назад в Китае. Используется для получения шелковичных коконов, из которых изготавливают натуральный шёлк. Бабочка с беловатыми крыльями (размах 4–6 см) и недоразвитым ротовым аппаратом (не питается). Гусеница питается листьями шелковицы и их заменителями (растения одуванчика, листья вяза и др.). При нормальном кормлении стадия гусеницы длится 25–28 сут. Созревшая гусеница начинает готовиться к окукливанию и в течение 3 сут завязывает кокон, выделяя из шелкоотделительной железы (к этому времени она составляет ок. 40 % массы гусеницы) непрерывную шёлковую нить дл. 1000–1500 м. Стадия куколки длится 10–14 сут, после чего из коконов выходят бабочки и сразу же начинают спариваться. Оплодотворённые самки в течение 2–3 сут откладывают яйца ( грену) и через 10–20 сут погибают. Яйца зимуют, и весной из них выходят гусеницы.

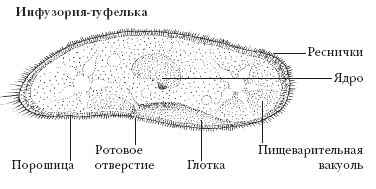

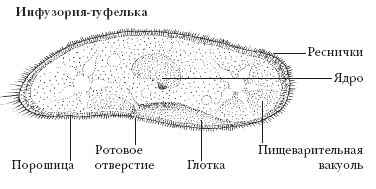

ТУ?ФЕЛЬКА, простейшее типа инфузорий. Клетка (тело) имеет веретеновидную форму, напоминающую туфлю (отсюда название). Покрыто множеством ресничек (ок. 15 тыс.). Благодаря колебательному их движению инфузории постоянно плавают (тупым концом вперёд). На теле имеется клеточный рот, переходящий в клеточную глотку. Колеблющиеся реснички загоняют в глотку с током воды бактерий, составляющих основную пищу туфелек. Затем пища попадает в пищеварительную вакуоль, где переваривается. Переваренная пища поступает в цитоплазму, а непереваренные остатки выводятся из вакуоли наружу через порошицу, находящуюся вблизи заднего конца тела. У инфузорий-туфелек имеются два ядра – малое и большое: малое содержит наследственную информацию, передаваемую от поколения к поколению; большое участвует в регуляции обмена веществ и движения. Размножение осуществляется простым делением надвое и путём полового процесса – конъюгации.

ТУШКА?НЧИКИ, семейство грызунов. Включает 10–15 родов, ок. 30 видов. Известны по ископаемым остаткам, имеющим возраст 50 млн. лет. Обитают в степях, пустынях и полупустынях Евразии, Северной Африки и Северной Америки. Дл. тела 5—26 см, хвоста 7—30 см. Имеют сильно удлинённые задние конечности, служащие для передвижения бегом либо прыжками. Прыжки могут превышать 3 м, при этом развивается скорость до 36 км/ч. Передние лапы короткие. Длинный хвост с кисточкой служит балансиром. У видов, обитающих в песках, стопы покрыты жёсткими волосами, увеличивающими поверхность опоры.

ТУШКА?НЧИКИ, семейство грызунов. Включает 10–15 родов, ок. 30 видов. Известны по ископаемым остаткам, имеющим возраст 50 млн. лет. Обитают в степях, пустынях и полупустынях Евразии, Северной Африки и Северной Америки. Дл. тела 5—26 см, хвоста 7—30 см. Имеют сильно удлинённые задние конечности, служащие для передвижения бегом либо прыжками. Прыжки могут превышать 3 м, при этом развивается скорость до 36 км/ч. Передние лапы короткие. Длинный хвост с кисточкой служит балансиром. У видов, обитающих в песках, стопы покрыты жёсткими волосами, увеличивающими поверхность опоры.

Активны ночью и в сумерки, в связи с чем имеют огромные выпуклые глаза, очень длинные чувствительные вибриссы; у многих видов – большие подвижные ушные раковины. Питаются подземными и надземными частями растений, насекомыми, их личинками.

Живут поодиночке или колониально, устраивают норы с большим количеством выходов и глубоким залеганием гнездовых камер, что позволяет избежать перегрева. Выход из норы закрывается земляной «пробкой». Могут рыть норы в грунте, по твёрдости не уступающем камню. Роют с помощью мощных резцов и конечностей, землю выталкивают на поверхность уплощённым «рыльцем». На зиму большинство видов впадает в спячку. В год дают 1–2 помёта по 2–8 детёнышей. Несколько видов внесены в Красные книги МСОП и России.

ТУ?Я, род вечнозелёных хвойных деревьев и кустарников сем. кипарисовых. Включает 6 видов, распространённых в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. У молодых растений листья игольчатые, колючие, торчащие. Постепенно они опадают и заменяются чешуевидными супротивными листьями, расположенными в одной плоскости. Шишки на концах побегов яйцевидно-продолговатые, чешуи их кожисто-деревянистые. Туя западная, родом из восточной части Северной Америки, где её называют «американским деревом жизни» либо «северным белым кедром», введена в культуру (имеется более 120 садовых форм). В западной части Северной Америки распространена туя гигантская, или западный красный кедр (введена в культуру на Кавказе). С давних времён как декоративное растение в России культивируется туя восточная, родом из Китая. Она хорошо переносит загрязнённый воздух городов. Постоянно испаряемые листьями эфирные масла убивают болезнетворные микробы.

ТЫ?КВА, род однолетних и многолетних травянистых растений сем. тыквенных. Включает ок. 20 видов, дико произрастающих в основном в Америке. Тыква крупноплодная, тыква твёрдокорая (в т. ч. её разновидности – кабачоки патиссон), тыква мускатная и др. – овощные культуры, возделываемые на всех континентах. Имеются плетистые (дл. стебля до 5 м), кустовые и короткоплетистые формы. Листья крупные, пластинчатые. Цветки оранжевые, раздельнополые. Опыление перекрёстное. Плод – многосемянная ягода (тыквина) с твёрдой или мягкой корой, грубой или рыхлой мякотью. Плоды содержат углеводы, каротин, витамины. Употребляют их в сыром, варёном, печёном виде; используют для приготовления цукатов, варенья, пастилы. Семена – эффективное глистогонное средство.

Введена в культуру в Мексике 5 тыс. лет назад. В кон. 15 в. завезена в Европу, в 16 в. (по другим данным – в нач. 19 в.) – в Россию, где её выращивают во всех земледельческих районах (в северных – под плёночными укрытиями).

ТЫ?КВЕННЫЕ, семейство двудольных растений. Включает 130 родов и ок. 900 видов, дико произрастающих в тропиках, субтропиках и умеренных поясах. Однолетние или многолетние лазящиеся (цепляются усиками) или стелющиеся травы, редко полукустарники. Листья очередные, пальчато– или перисто-лопастные, иногда простые. Цветки правильные, большей частью однополые (растения однодомные или двудомные), одиночные или собраны в пазушные соцветия (кисти, метёлки, зонтики). Околоцветник вместе с основаниями тычиночных нитей образует трубку, приросшую к завязи. Чашечка 5-лопастная, венчик тоже 5-лопастный, сростнолепестный или 5-раздельный, жёлтый, белый, реже зеленоватый или красный. Тычинок 2–5, завязь нижняя. Крупные нектарники доступны всем насекомым, поэтому цветки тыквенных посещают ок. 150 их видов. Плоды по строению похожи на ягоду, но из-за своеобразия называются тыквинами. В России дикорастущих тыквенных очень мало. Повсеместно распространены издавна культивируемые виды ( огурец, кабачок, тыква, арбуз, дыня), имеются также лекарственные и декоративные растения. Зрелые плоды горлянки (тыквины различной формы) используют в качестве сосудов для жидкости, плоды люффы– как мочалки, изоляционный материал и др. Тыквенные семена – глистогонное средство.

ТЫ?КВИНА, сочный, обычно трёхгнёздный плод, образующийся из нижней завязи. Наружный слой околоплодника жёсткий, деревянистый, внутренний мясистый (у тыквы, огурца).

ТЫСЯЧЕЛИ?СТНИК, род растений сем. сложноцветных. Включает ок. 200 видов многолетних трав, распространённых в умеренных областях Северного полушария. В России 17 видов, встречающихся повсеместно. Растут на лугах, в кустарниках, в разреженных лесах, на обочинах дорог и сорных местах. Тысячелистник обыкновенный выс. до 50 см. Стебли, обычно ветвящиеся лишь в верхней части, несут триждыперисторассечённые на узкие доли листья (отсюда и название растения). Мелкие белые, реже розовые цветки собраны в небольшие соцветия – корзинки, которые в свою очередь образуют щитки на верхушках побегов. Трава – кровоостанавливающее, ранозаживляющее, противовоспалительное, спазмолитическое средство. Выведены декоративные формы с розовыми и ярко-красными цветками.

ТЫЧИ?НКА, мужской генеративный орган цветка. Состоит из тычиночной нити и пыльника. В цветке располагаются по спирали или мутовками вокруг пестика. Тычинка, состоящая из одного пыльника, называется сидячей. Пыльник обычно состоит из двух половинок, соединённых связником. В каждой половине находятся две полости – пыльцевые гнёзда или мешки с пыльцой. При созревании пыльцы пыльники вскрываются продольной щелью. Иногда пыльца высыпается через дырочки или клапаны на верхушке пыльника. Самые длинные пыльники – у ветроопыляемых растений. У некоторых растений (напр., у льна) часть тычинок не имеет пыльников. В семействе мальвовых нити тычинок срастаются, образуя характерную трубку. Ил. при ст. Цветок.

ТЮЛЕ?НЕВЫЕ, семейство водных млекопитающих отр. ластоногих. Включает 13 родов, 18 видов (полосатые тюлени, гренландский тюлень, морские зайцы, нерпы и др.). Распространены во всех морях к северу от субтропиков, а также в Антарктике и прилежащих водах; тюлени-монахи – в тропических морях. Обитатели прибрежных и открытых вод, 2 вида – во внутренних водах (Каспийское море и озеро Байкал). Дл. тела от 1,2 до 6,5 м, масса от 90 кг до 3,5 т. Окрас разнообразный – пёстрый, пятнистый, с возрастом меняется. Тело обтекаемой формы, шея, как правило, короткая, голова широкая, плоская. Глаза крупные. Когти на передних ластах хорошо развиты. Подкожный жир достигает иногда 1/ 3массы животного. Волосы густые, короткие, с подшёрстком, только морские слоны практически голые.

Держатся, как правило, группами, иногда поодиночке, лёжки устраивают как на льду, так и на берегу. Питаются рыбой, головоногими моллюсками, за которыми ныряют на глуб. до 250 м, под водой остаются до 25 мин. Потомство приносят каждый год. Большинство моногамы. Половозрелость наступает в 2–8 лет. Беременность длится 9—12 мес. Детёныши (один, редко два), рождённые на льду, покрыты белым мехом (бельки). Некоторые виды – объект промысла ради сала и меха. 3 вида внесено в Красную книгу МСОП.

ТЮЛЬПА?Н, род многолетних луковичных растений сем. лилейных. Включает 150 видов, произрастающих в Евразии и Северной Африке. Многие – в садовой культуре. Стебель, цветок и листья живут одну вегетацию. Летом, после отмирания надземной части, у луковицы наступает период относительного покоя. Цветок обычно один. Может быть чашевидным, овальным, яйцевидным, звёздчатым, колокольчатым, воронковидным. Околоцветник чаще простой, венчиковидный, состоит из 6 долей (листочков), расположенных в два круга – наружный и внутренний. Листочки бывают тупыми, заострёнными, бахромчатыми, волнистыми или изрезанными по краям. Окраска долей различная. Размножают дочерними луковицами и деткой.

Первые упоминания о культуре тюльпанов встречаются в староперсидских баснях 11–12 вв. Из Персии они попали в Турцию, где стали излюбленными растениями, цветок тюльпана считался священным и символизировал красоту. В Европу завезены в сер. 16 в., быстро получили признание во многих странах, но особенно в Голландии. В 1594 г. голландцы впервые увидели в своей стране цветущие тюльпаны, которые поразили их красотой. В нач. 17 в. выращивание и размножение тюльпанов становится здесь модным увлечением. С годами это приобрело невиданный размах и вошло в историю как «тюльпаномания». За каждый новый сорт платили баснословные суммы. Луковицы редких сортов приравнивались (по весу) к стоимости драгоценных металлов. С тех пор Голландии принадлежит 1-е место в мире по производству срезки и посадочного материала тюльпанов. Ок. 4 тыс. фирм на площади более 6 тыс. га выращивают эту культуру и ежегодно экспортируют почти в 100 стран более миллиарда луковиц.

В Россию садовые тюльпаны попали из Голландии в нач. 18 в. после посещения её Петром I. Сейчас это одна из самых популярных и любимых цветочных культур, которую можно встретить от Балтики до Тихоокеанского побережья.

ТЮЛЬПА?ННОЕ ДЕ?РЕВО,род деревьев сем. магнолиевых. Включает 2 вида – один дико произрастает в Северной Америке, другой – в Китае. Крупные деревья выс. до 75 м, с прямым колоннообразным стволом, достигающим в окружности 10 м. Листья очередные, лопатчатые. Цветки крупные, яркие, похожи на тюльпаны (отсюда название). Опыляются пауками и пчёлами. Плод – орешек. Американские виды тюльпанного дерева культивируют в странах с умеренным климатом как декоративные растения. Кора обладает лечебными свойствами. Древесина идёт на мебель.

У

ТРЮ?ФЕЛИ, род сумчатых грибов. Образуют подземные мясистые плодовые тела округлой формы (похожи на клубни картофеля), покрытые бородавчатой или гладкой кожицей. Мякоть жилковато-мраморная. Средняя масса зрелых трюфелей 120 г, но может достигать 1 кг. Трюфель настоящий чёрный, или перигорский французский, – наиболее ценный (самый сочный, с особенно тонким ароматом), встречается на юге Франции, севере Италии, редко в Германии. В России известен трюфель летний, который не имеет такого аромата и ценности. Для поиска трюфелей используют свиней и собак, которых специально дрессируют.

ТРЯСОГУ?ЗКОВЫЕ, семейство птиц отр. воробьинообразных. Включает 54 вида. Распространены на всех материках, кроме Антарктиды. Мелкие птицы (дл. 12–23 см, масса 20–30 г), тело стройное, клюв прямой и заострённый, ноги длинные, на заднем пальце длинный коготь. Хвост длинный и постоянно подрагивающий (отсюда название). Хорошо летают и прекрасно ходят по земле. Населяют тундры, болота, берега водоёмов, пустыни. Есть виды-синантропы (белая трясогузка). Питаются насекомыми, которых собирают на земле. Гнездятся обычно под кустиком или кочкой. В кладке 4–6 пёстрых яиц, насиживают только самки в течение 12–16 сут. Песня простая, некоторые (коньки) поют в воздухе.

ТУБЕРКУЛЁЗ, хроническая инфекционная болезнь, вызываемая туберкулёзной палочкой (бациллой Коха). Источник инфекции – больной человек, животное (гл. обр. крупный рогатый скот). Заражение происходит через верхние дыхательные пути, реже – через пищеварительный тракт, повреждённую кожу. Большое значение в возникновении туберкулёза имеют низкая сопротивляемость организма, неблагоприятные социальные условия.

Возбудитель поражает многие органы и системы. Наиболее распространён лёгочный туберкулёз (туберкулёзный очаг развивается в лёгочной ткани). Поражённая ткань может уплотняться, образуя инфильтрат, либо подвергаться распаду с образованием каверн (полостей). Вначале наблюдаются слабость, потливость, особенно по ночам, снижение массы тела, температура повышается до 37,2—37,5 °C. Позже присоединяется кашель, симптомы интоксикации усиливаются, может возникнуть лёгочное кровотечение.

С целью выявления ранних форм туберкулёза детям проводится реакция Манту (внутрикожное введение убитых туберкулёзных бактерий – туберкулина). Взрослому населению ежегодно рекомендуется флюорографическое обследование. Лечение проводится в туберкулёзных больницах в течение нескольких месяцев. Лица, перенёсшие туберкулёз, а также члены их семей наблюдаются в противотуберкулёзных диспансерах. Профилактика заключается в вакцинации. Первая вакцинация проводится новорождённому в родильном доме. Здоровый образ жизни, закаливание, рациональное питание – надёжные методы защиты от туберкулёза.

ТУКА?НОВЫЕ(перцеядовые), семейство птиц отр. дятлообразных. Включает 37 видов. Населяют равнинные и горные леса Южной и Центральной Америки. Дл. тела 30–60 см, большой (дл. до 20 см) клюв, зазубренный по краям, кажется массивным, но в действительности лёгкий, т. к. состоит из губчатой костной ткани и имеет воздушные полости. Оперение ярких, сочных тонов. Питаются туканы плодами, а также насекомыми, рептилиями, пауками, птенцами и яйцами. Держатся поодиночке, парами или маленькими стаями. Оседлые. Моногамы. Гнездятся в дуплах, в кладке от 2 до 4 яиц. Птенцы развиваются очень медленно, до 30 сут оставаясь слепыми и голыми. Легко приручаются.

ТУ?ЛОВИЩЕ, тело человека за исключением головы, шеи и конечностей. Передняя поверхность туловища представлена грудью и животом, задняя – спиной.

ТУЛЯРЕМИ?Я, острая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая бактерией, не образующей спор. Характеризуется повышением температуры и поражением лимфатической системы. Природные очаги поддерживаются мелкими животными (мышами, хомяками, зайцами, ондатрой), которые быстро погибают, а их органы, биологические жидкости и выделения содержат огромное количество туляремийных бактерий. Человек заболевает при контакте с заражёнными животными (снятии шкурок, разделке тушек), при купании в водоёмах, загрязнённых их выделениями, вдыхании пыли от зерна, сена, соломы, употреблении в пищу мяса больных зайцев, кроликов, реже при укусах блох, слепней. Болеют обычно сельские жители, занятые обмолотом зерна, переработкой сахарной свёклы, перекладыванием сена, соломы.

Выделяют кожную (бубонную), лёгочную и желудочно-кишечную форму болезни. Инкубационный период 3–7 дней. Начало внезапное – озноб, повышение температуры до 40 °C, головная боль, головокружение, боли в мышцах. При кожной форме с 3-го дня болезни на коже появляется сыпь, увеличиваются лимфатические узлы (бубоны), печень, затем селезёнка. Бубоны рассасываются через 3–4 недели, однако часто происходит их нагноение, изъязвление, затем рубцевание. Лёгочная форма протекает как тяжёлая пневмония, для желудочно-кишечной формы характерны сильные боли в животе, рвота, запоры и поносы. Лечение проводится в больнице. Смертельные исходы наблюдаются редко, больной не опасен для окружающих. Профилактика заключается в борьбе с грызунами в природных очагах, а также в санитарном контроле за источниками водоснабжения, продовольственными складами и т. д. Лицам, проживающим на территории природных очагов, туристам, попадающим в эти края, сезонным рабочим проводится вакцинация.

ТУНИКА?ТЫ, то же, что оболочники.

ТУНЦЫ?, пять родов и 13 видов рыб сем. скумбриевых. Обитают в тёплых водах всех океанов, некоторые заходят в умеренные воды (напр., синий тунец появляется в Чёрном, Баренцевом и Японском морях). Длина самого маленького среди тунцов (макрелевый тунец) 30–40 см, самого крупного (синий тунец) до 3 м и более, масса до 375 кг. Наиболее характерная особенность тунцов – постоянное плавание. Они способны долго и быстро (со скоростью 90 км/ч) плавать потому, что имеют хорошо развитые кровеносные сосуды кожи, боковых мышц тела и др. и богатую гемоглобином кровь. Температура тела тунцов повышена и может достигать разницы с температурой окружающей среды в несколько градусов. Это единственные «теплокровные» рыбы. У других рыб температура тела совпадает с температурой окружающей среды – воды, в которой они живут. Тунцы – стайные пелагические рыбы. Питаются головоногими моллюсками, рыбой, пелагическими ракообразными. Плодовитость до 10 млн. икринок. Объект промысла и спортивного лова.

ТУПА?ЙИ, семейство полуобезьян. Включает 5 родов и 18 видов. Обитают в тропических дождевых и горных лесах Индостана, Индокитая, островов Малайского архипелага (малайское слово «тупайя» означает «животное, похожее на белку»). Дл. тела 10–25 см, хвоста 14–20 см. Передние конечности длиннее задних. На пальцах серповидные когти. Большие пальцы не противопоставлены остальным и подвижность их ограничена. Хвост длинный и пушистый. Мордочка удлинённая, верхняя губа голая и неподвижная, глаза направлены в стороны, имеются 4 пары вибрисс. Мех густой и мягкий. Мозг примитивный, гладкий, без борозд и извилин. Средние резцы верхней челюсти широко расставлены, как у всех полуобезьян. Резцы нижней челюсти тесно прижаты и направлены вперёд в виде «гребёнки». Имеется подъязычок, которым тупайи прочищают «гребёнку».

Полуназемные животные. Держатся в подлеске и на нижних ветвях деревьев. Питаются растениями и насекомыми. Поедая пищу, как белки, сидят на задних лапках и держат еду передними. Активность дневная. Гнездятся в дуплах упавших деревьев, полостях бамбука и др. Живут поодиночке или парами и строго охраняют занимаемую территорию. Половозрелыми становятся в 6 мес. Беременность длится 46–56 сут. Рождают 1–4 детёнышей.

Долгое время считалось, что тупайи занимают промежуточное положение между насекомоядными и приматами, т. е. имели общего предка, однако новые данные не подтверждают их близкого родства.

ТУ?РГОР, внутреннее гидростатическое давление в клетке, вызывающее натяжение клеточной оболочки. У растений – показатель насыщенности влагой. Снижение тургора вызывает процессы увядания и старения клеток.

ТУРНЕ?ПС, кормовая репа. Выращивают в основном в европейских странах и США. В России – в Нечерноземье. Корнеплоды и ботва – корм для скота.

ТУ?ТОВОЕ ДЕ?РЕВО, то же, что шелковица.

ТУ?ТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯ?Д, бабочка сем. настоящих шелкопрядов. В диком виде не известен. Одомашнен ок. 3 тыс. лет назад в Китае. Используется для получения шелковичных коконов, из которых изготавливают натуральный шёлк. Бабочка с беловатыми крыльями (размах 4–6 см) и недоразвитым ротовым аппаратом (не питается). Гусеница питается листьями шелковицы и их заменителями (растения одуванчика, листья вяза и др.). При нормальном кормлении стадия гусеницы длится 25–28 сут. Созревшая гусеница начинает готовиться к окукливанию и в течение 3 сут завязывает кокон, выделяя из шелкоотделительной железы (к этому времени она составляет ок. 40 % массы гусеницы) непрерывную шёлковую нить дл. 1000–1500 м. Стадия куколки длится 10–14 сут, после чего из коконов выходят бабочки и сразу же начинают спариваться. Оплодотворённые самки в течение 2–3 сут откладывают яйца ( грену) и через 10–20 сут погибают. Яйца зимуют, и весной из них выходят гусеницы.

ТУ?ФЕЛЬКА, простейшее типа инфузорий. Клетка (тело) имеет веретеновидную форму, напоминающую туфлю (отсюда название). Покрыто множеством ресничек (ок. 15 тыс.). Благодаря колебательному их движению инфузории постоянно плавают (тупым концом вперёд). На теле имеется клеточный рот, переходящий в клеточную глотку. Колеблющиеся реснички загоняют в глотку с током воды бактерий, составляющих основную пищу туфелек. Затем пища попадает в пищеварительную вакуоль, где переваривается. Переваренная пища поступает в цитоплазму, а непереваренные остатки выводятся из вакуоли наружу через порошицу, находящуюся вблизи заднего конца тела. У инфузорий-туфелек имеются два ядра – малое и большое: малое содержит наследственную информацию, передаваемую от поколения к поколению; большое участвует в регуляции обмена веществ и движения. Размножение осуществляется простым делением надвое и путём полового процесса – конъюгации.

Активны ночью и в сумерки, в связи с чем имеют огромные выпуклые глаза, очень длинные чувствительные вибриссы; у многих видов – большие подвижные ушные раковины. Питаются подземными и надземными частями растений, насекомыми, их личинками.

Живут поодиночке или колониально, устраивают норы с большим количеством выходов и глубоким залеганием гнездовых камер, что позволяет избежать перегрева. Выход из норы закрывается земляной «пробкой». Могут рыть норы в грунте, по твёрдости не уступающем камню. Роют с помощью мощных резцов и конечностей, землю выталкивают на поверхность уплощённым «рыльцем». На зиму большинство видов впадает в спячку. В год дают 1–2 помёта по 2–8 детёнышей. Несколько видов внесены в Красные книги МСОП и России.

ТУ?Я, род вечнозелёных хвойных деревьев и кустарников сем. кипарисовых. Включает 6 видов, распространённых в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. У молодых растений листья игольчатые, колючие, торчащие. Постепенно они опадают и заменяются чешуевидными супротивными листьями, расположенными в одной плоскости. Шишки на концах побегов яйцевидно-продолговатые, чешуи их кожисто-деревянистые. Туя западная, родом из восточной части Северной Америки, где её называют «американским деревом жизни» либо «северным белым кедром», введена в культуру (имеется более 120 садовых форм). В западной части Северной Америки распространена туя гигантская, или западный красный кедр (введена в культуру на Кавказе). С давних времён как декоративное растение в России культивируется туя восточная, родом из Китая. Она хорошо переносит загрязнённый воздух городов. Постоянно испаряемые листьями эфирные масла убивают болезнетворные микробы.

ТЫ?КВА, род однолетних и многолетних травянистых растений сем. тыквенных. Включает ок. 20 видов, дико произрастающих в основном в Америке. Тыква крупноплодная, тыква твёрдокорая (в т. ч. её разновидности – кабачоки патиссон), тыква мускатная и др. – овощные культуры, возделываемые на всех континентах. Имеются плетистые (дл. стебля до 5 м), кустовые и короткоплетистые формы. Листья крупные, пластинчатые. Цветки оранжевые, раздельнополые. Опыление перекрёстное. Плод – многосемянная ягода (тыквина) с твёрдой или мягкой корой, грубой или рыхлой мякотью. Плоды содержат углеводы, каротин, витамины. Употребляют их в сыром, варёном, печёном виде; используют для приготовления цукатов, варенья, пастилы. Семена – эффективное глистогонное средство.

Введена в культуру в Мексике 5 тыс. лет назад. В кон. 15 в. завезена в Европу, в 16 в. (по другим данным – в нач. 19 в.) – в Россию, где её выращивают во всех земледельческих районах (в северных – под плёночными укрытиями).

ТЫ?КВЕННЫЕ, семейство двудольных растений. Включает 130 родов и ок. 900 видов, дико произрастающих в тропиках, субтропиках и умеренных поясах. Однолетние или многолетние лазящиеся (цепляются усиками) или стелющиеся травы, редко полукустарники. Листья очередные, пальчато– или перисто-лопастные, иногда простые. Цветки правильные, большей частью однополые (растения однодомные или двудомные), одиночные или собраны в пазушные соцветия (кисти, метёлки, зонтики). Околоцветник вместе с основаниями тычиночных нитей образует трубку, приросшую к завязи. Чашечка 5-лопастная, венчик тоже 5-лопастный, сростнолепестный или 5-раздельный, жёлтый, белый, реже зеленоватый или красный. Тычинок 2–5, завязь нижняя. Крупные нектарники доступны всем насекомым, поэтому цветки тыквенных посещают ок. 150 их видов. Плоды по строению похожи на ягоду, но из-за своеобразия называются тыквинами. В России дикорастущих тыквенных очень мало. Повсеместно распространены издавна культивируемые виды ( огурец, кабачок, тыква, арбуз, дыня), имеются также лекарственные и декоративные растения. Зрелые плоды горлянки (тыквины различной формы) используют в качестве сосудов для жидкости, плоды люффы– как мочалки, изоляционный материал и др. Тыквенные семена – глистогонное средство.

ТЫ?КВИНА, сочный, обычно трёхгнёздный плод, образующийся из нижней завязи. Наружный слой околоплодника жёсткий, деревянистый, внутренний мясистый (у тыквы, огурца).

ТЫСЯЧЕЛИ?СТНИК, род растений сем. сложноцветных. Включает ок. 200 видов многолетних трав, распространённых в умеренных областях Северного полушария. В России 17 видов, встречающихся повсеместно. Растут на лугах, в кустарниках, в разреженных лесах, на обочинах дорог и сорных местах. Тысячелистник обыкновенный выс. до 50 см. Стебли, обычно ветвящиеся лишь в верхней части, несут триждыперисторассечённые на узкие доли листья (отсюда и название растения). Мелкие белые, реже розовые цветки собраны в небольшие соцветия – корзинки, которые в свою очередь образуют щитки на верхушках побегов. Трава – кровоостанавливающее, ранозаживляющее, противовоспалительное, спазмолитическое средство. Выведены декоративные формы с розовыми и ярко-красными цветками.

ТЫЧИ?НКА, мужской генеративный орган цветка. Состоит из тычиночной нити и пыльника. В цветке располагаются по спирали или мутовками вокруг пестика. Тычинка, состоящая из одного пыльника, называется сидячей. Пыльник обычно состоит из двух половинок, соединённых связником. В каждой половине находятся две полости – пыльцевые гнёзда или мешки с пыльцой. При созревании пыльцы пыльники вскрываются продольной щелью. Иногда пыльца высыпается через дырочки или клапаны на верхушке пыльника. Самые длинные пыльники – у ветроопыляемых растений. У некоторых растений (напр., у льна) часть тычинок не имеет пыльников. В семействе мальвовых нити тычинок срастаются, образуя характерную трубку. Ил. при ст. Цветок.

ТЮЛЕ?НЕВЫЕ, семейство водных млекопитающих отр. ластоногих. Включает 13 родов, 18 видов (полосатые тюлени, гренландский тюлень, морские зайцы, нерпы и др.). Распространены во всех морях к северу от субтропиков, а также в Антарктике и прилежащих водах; тюлени-монахи – в тропических морях. Обитатели прибрежных и открытых вод, 2 вида – во внутренних водах (Каспийское море и озеро Байкал). Дл. тела от 1,2 до 6,5 м, масса от 90 кг до 3,5 т. Окрас разнообразный – пёстрый, пятнистый, с возрастом меняется. Тело обтекаемой формы, шея, как правило, короткая, голова широкая, плоская. Глаза крупные. Когти на передних ластах хорошо развиты. Подкожный жир достигает иногда 1/ 3массы животного. Волосы густые, короткие, с подшёрстком, только морские слоны практически голые.

Держатся, как правило, группами, иногда поодиночке, лёжки устраивают как на льду, так и на берегу. Питаются рыбой, головоногими моллюсками, за которыми ныряют на глуб. до 250 м, под водой остаются до 25 мин. Потомство приносят каждый год. Большинство моногамы. Половозрелость наступает в 2–8 лет. Беременность длится 9—12 мес. Детёныши (один, редко два), рождённые на льду, покрыты белым мехом (бельки). Некоторые виды – объект промысла ради сала и меха. 3 вида внесено в Красную книгу МСОП.

ТЮЛЬПА?Н, род многолетних луковичных растений сем. лилейных. Включает 150 видов, произрастающих в Евразии и Северной Африке. Многие – в садовой культуре. Стебель, цветок и листья живут одну вегетацию. Летом, после отмирания надземной части, у луковицы наступает период относительного покоя. Цветок обычно один. Может быть чашевидным, овальным, яйцевидным, звёздчатым, колокольчатым, воронковидным. Околоцветник чаще простой, венчиковидный, состоит из 6 долей (листочков), расположенных в два круга – наружный и внутренний. Листочки бывают тупыми, заострёнными, бахромчатыми, волнистыми или изрезанными по краям. Окраска долей различная. Размножают дочерними луковицами и деткой.

Первые упоминания о культуре тюльпанов встречаются в староперсидских баснях 11–12 вв. Из Персии они попали в Турцию, где стали излюбленными растениями, цветок тюльпана считался священным и символизировал красоту. В Европу завезены в сер. 16 в., быстро получили признание во многих странах, но особенно в Голландии. В 1594 г. голландцы впервые увидели в своей стране цветущие тюльпаны, которые поразили их красотой. В нач. 17 в. выращивание и размножение тюльпанов становится здесь модным увлечением. С годами это приобрело невиданный размах и вошло в историю как «тюльпаномания». За каждый новый сорт платили баснословные суммы. Луковицы редких сортов приравнивались (по весу) к стоимости драгоценных металлов. С тех пор Голландии принадлежит 1-е место в мире по производству срезки и посадочного материала тюльпанов. Ок. 4 тыс. фирм на площади более 6 тыс. га выращивают эту культуру и ежегодно экспортируют почти в 100 стран более миллиарда луковиц.

В Россию садовые тюльпаны попали из Голландии в нач. 18 в. после посещения её Петром I. Сейчас это одна из самых популярных и любимых цветочных культур, которую можно встретить от Балтики до Тихоокеанского побережья.

ТЮЛЬПА?ННОЕ ДЕ?РЕВО,род деревьев сем. магнолиевых. Включает 2 вида – один дико произрастает в Северной Америке, другой – в Китае. Крупные деревья выс. до 75 м, с прямым колоннообразным стволом, достигающим в окружности 10 м. Листья очередные, лопатчатые. Цветки крупные, яркие, похожи на тюльпаны (отсюда название). Опыляются пауками и пчёлами. Плод – орешек. Американские виды тюльпанного дерева культивируют в странах с умеренным климатом как декоративные растения. Кора обладает лечебными свойствами. Древесина идёт на мебель.

У

УАКА?РИ, род цепкохвостых обезьян. Включает 3 вида. Обитают в бассейнах рек Амазонки и Ориноко. Дл. тела 50–60 см, хвоста не более 10–15 см. Внешность необычна. Голова большая, лицо голое, лоб выпуклый, уши крупные, без волос, по форме напоминают человеческие. У лысого и красного уакари кожа на лице красного или розового цвета, при возбуждении багровеет. Живут в кронах высоких деревьев. Питаются растительной пищей, насекомыми, мелкими позвоночными. Держатся небольшими семейными группами. Скрытные и осторожные. Неволю переносят очень плохо. Все виды внесены в Красную книгу МСОП.

УГЛЕВО?ДЫ(сахара), класс органических соединений, присутствующих во всех живых клетках. По химической природе углеводы – полиоксикарбонильные соединения: их углеродный скелет несёт какую-либо карбонильную группу (альдегидную, кетонную, карбоксильную) и несколько гидроксильных групп. Общую формулу многих углеводов можно представить в виде C m(H 2O) n, т. е. углерод + вода (отсюда название – углеводы). Кроме того, существует множество углеводов, включающих различные группы (напр., аминогруппу NH 2). У простых углеводов – моносахаридов – углеродная цепь может содержать 3 углеродных атома (триозы), 4 (тетрозы), 5 (пентозы), 6 (гексозы) и т. д. Пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеотидови нуклеиновых кислот. Гексозы глюкоза, фруктозаи галактоза играют важную роль в обеспечении всех организмов энергией. В растениях моносахариды образуются в процессе фотосинтезаи служат также исходными веществами для биосинтеза более сложных углеводов, аминокислот и других соединений.

При объединении нескольких молекул моносахаридов образуются олигосахариды (дисахариды, трисахариды и т. д.), из которых широко распространены дисахариды сахарозаи лактоза.

Из циклических форм моносахаридов построены длинные цепи полисахаридов. Наряду с белками и нуклеиновыми кислотами эти углеводы являются важнейшими биополимерами.

Разнообразные функции в организмах выполняют продукты конденсации циклических форм моно– и олигосахаридов с различными соединениями – гликозиды, а также комплексы углеводов с белками (гликопротеиды), липидами (гликолипиды) и другие сложные углеводы. Для животных и человека углеводы, подобно белкам и жирам, служат незаменимыми компонентами пищи, обеспечивая прежде всего потребность организма в энергии.

УГЛОЗУ?БЫ(углозубые), семейство хвостатых земноводных. Включает 9 родов и 31 вид. Обитают в Азии. Получили название из-за расположения зубов в виде буквы V. Представители семейства обладают удлинёнными ядовитыми железами, находящимися позади глаз. У некоторых на пальцах развиты когти для сохранения устойчивости в водоёмах с быстрым течением. Сибирский углозуб – наиболее распространённая в мире хвостатая амфибия. В Сибири встречается даже в водоёмах тундры далеко за полярным кругом. Предпочитает температуру воды 4 °C, во время зимовки на берегу выживает, впадая в анабиозпри –40 °C (рекордная отрицательная температура, переносимая позвоночными животными в зимней спячке). Редчайший семиреченский лягушкозуб живёт только в горных ручьях Джунгарского Ала-Тау в Казахстане и в Китае. Местное население использует засушенных земноводных в медицинских целях. Уссурийский когтистый тритон распространён в верховьях горных ручьёв, текущих в кедрово-широколиственных лесах на юге Дальнего Востока.

У?ГОРЬ(обыкновенный, речной угорь), рыба сем. угревых отр. угреобразных. Очень похож на змею – такое же длинное голое тело, заканчивающееся маленькой конической и несколько приплюснутой головой, и почти такая же окраска – тёмно-зеленоватая или буро-чёрная спина и желтоватое или белое брюхо. Бока у молодых неполовозрелых особей жёлтые, у взрослых – серебристо-белые с металлическим блеском. Дл. тела 30–70 см, иногда до 2 м, масса 500–800 г, иногда до 6 кг, спинной плавник начинается далеко позади жаберных отверстий и слит с зачаточными хвостовым и анальным плавниками. Глаза вначале маленькие, при наступлении половой зрелости увеличиваются. Зубы многочисленные.

Взрослые угри обитают в реках бассейнов всех европейских морей и в Северной Америке (по Атлантическому побережью). В России угорь наиболее многочислен в реках, впадающих в Балтийское море, в бассейнах Чёрного, Азовского, Баренцева и Белого морей, заходит в Ладожское и Онежское озёра. Молодью были заселены озеро Селигер, Волга и Москва-река.

Все речные угри (независимо от места обитания) нерестятся в Саргассовом море, мигрируя для этого на огромные расстояния. Нерест происходит весной, на глуб. 300–400 м. После нереста угри погибают. Личинки (лептоцефалы) 2,5–3 года пассивно дрейфуют к берегам Европы. Затем они превращаются в т. н. стеклянных угрей с полупрозрачным телом, дл. ок. 6 см. Молодь входит в низовья рек, где завершает развитие. Угри расселяются по протокам, озёрам и другим водоёмам, т. к. обладают способностью переползать на большие расстояния по влажной земле. В пресной воде угорь проводит 4–6 лет, иногда до 10 лет. Днём находится в убежище, зарывшись в илистый грунт. Ночью выходит на охоту. Мелкие особи добывают водных насекомых, моллюсков, червей и ракообразных, крупные – ловят рыб и лягушек, поедают донных беспозвоночных, икру. Несмотря на исключительную прожорливость, растёт угорь медленно. Зимой впадает в состояние спячки, зарывшись глубоко в ил.

УГЛЕВО?ДЫ(сахара), класс органических соединений, присутствующих во всех живых клетках. По химической природе углеводы – полиоксикарбонильные соединения: их углеродный скелет несёт какую-либо карбонильную группу (альдегидную, кетонную, карбоксильную) и несколько гидроксильных групп. Общую формулу многих углеводов можно представить в виде C m(H 2O) n, т. е. углерод + вода (отсюда название – углеводы). Кроме того, существует множество углеводов, включающих различные группы (напр., аминогруппу NH 2). У простых углеводов – моносахаридов – углеродная цепь может содержать 3 углеродных атома (триозы), 4 (тетрозы), 5 (пентозы), 6 (гексозы) и т. д. Пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеотидови нуклеиновых кислот. Гексозы глюкоза, фруктозаи галактоза играют важную роль в обеспечении всех организмов энергией. В растениях моносахариды образуются в процессе фотосинтезаи служат также исходными веществами для биосинтеза более сложных углеводов, аминокислот и других соединений.

При объединении нескольких молекул моносахаридов образуются олигосахариды (дисахариды, трисахариды и т. д.), из которых широко распространены дисахариды сахарозаи лактоза.

Из циклических форм моносахаридов построены длинные цепи полисахаридов. Наряду с белками и нуклеиновыми кислотами эти углеводы являются важнейшими биополимерами.

Разнообразные функции в организмах выполняют продукты конденсации циклических форм моно– и олигосахаридов с различными соединениями – гликозиды, а также комплексы углеводов с белками (гликопротеиды), липидами (гликолипиды) и другие сложные углеводы. Для животных и человека углеводы, подобно белкам и жирам, служат незаменимыми компонентами пищи, обеспечивая прежде всего потребность организма в энергии.

УГЛОЗУ?БЫ(углозубые), семейство хвостатых земноводных. Включает 9 родов и 31 вид. Обитают в Азии. Получили название из-за расположения зубов в виде буквы V. Представители семейства обладают удлинёнными ядовитыми железами, находящимися позади глаз. У некоторых на пальцах развиты когти для сохранения устойчивости в водоёмах с быстрым течением. Сибирский углозуб – наиболее распространённая в мире хвостатая амфибия. В Сибири встречается даже в водоёмах тундры далеко за полярным кругом. Предпочитает температуру воды 4 °C, во время зимовки на берегу выживает, впадая в анабиозпри –40 °C (рекордная отрицательная температура, переносимая позвоночными животными в зимней спячке). Редчайший семиреченский лягушкозуб живёт только в горных ручьях Джунгарского Ала-Тау в Казахстане и в Китае. Местное население использует засушенных земноводных в медицинских целях. Уссурийский когтистый тритон распространён в верховьях горных ручьёв, текущих в кедрово-широколиственных лесах на юге Дальнего Востока.

У?ГОРЬ(обыкновенный, речной угорь), рыба сем. угревых отр. угреобразных. Очень похож на змею – такое же длинное голое тело, заканчивающееся маленькой конической и несколько приплюснутой головой, и почти такая же окраска – тёмно-зеленоватая или буро-чёрная спина и желтоватое или белое брюхо. Бока у молодых неполовозрелых особей жёлтые, у взрослых – серебристо-белые с металлическим блеском. Дл. тела 30–70 см, иногда до 2 м, масса 500–800 г, иногда до 6 кг, спинной плавник начинается далеко позади жаберных отверстий и слит с зачаточными хвостовым и анальным плавниками. Глаза вначале маленькие, при наступлении половой зрелости увеличиваются. Зубы многочисленные.

Взрослые угри обитают в реках бассейнов всех европейских морей и в Северной Америке (по Атлантическому побережью). В России угорь наиболее многочислен в реках, впадающих в Балтийское море, в бассейнах Чёрного, Азовского, Баренцева и Белого морей, заходит в Ладожское и Онежское озёра. Молодью были заселены озеро Селигер, Волга и Москва-река.

Все речные угри (независимо от места обитания) нерестятся в Саргассовом море, мигрируя для этого на огромные расстояния. Нерест происходит весной, на глуб. 300–400 м. После нереста угри погибают. Личинки (лептоцефалы) 2,5–3 года пассивно дрейфуют к берегам Европы. Затем они превращаются в т. н. стеклянных угрей с полупрозрачным телом, дл. ок. 6 см. Молодь входит в низовья рек, где завершает развитие. Угри расселяются по протокам, озёрам и другим водоёмам, т. к. обладают способностью переползать на большие расстояния по влажной земле. В пресной воде угорь проводит 4–6 лет, иногда до 10 лет. Днём находится в убежище, зарывшись в илистый грунт. Ночью выходит на охоту. Мелкие особи добывают водных насекомых, моллюсков, червей и ракообразных, крупные – ловят рыб и лягушек, поедают донных беспозвоночных, икру. Несмотря на исключительную прожорливость, растёт угорь медленно. Зимой впадает в состояние спячки, зарывшись глубоко в ил.