Страница:

К третьей разновидности относятся те, кто способен к аподейктическому толкованию; это — аподейктики по природе и по науке, то есть по философской науке. Последний вид толкования не подлежит разглашению перед диалектиками, а тем более перед публикой. Разглашение какого-нибудь из подобных толкований перед человеком, не способным к их (уразумению), — это особенно касается аподейктических толкований, так как они наиболее далеки от доступных всем знаний, — ввергает в неверие того, перед кем оно разглашается, и того, кто его разглашает. Ибо последний ставит своей целью доказательство несостоятельности буквального смысла и истинности (своего) толкования, но буде он опровергнет буквальный смысл в присутствии человека, который окажется способным (уразуметь лишь) буквальный смысл и в глазах которого толкование останется недоказанным, то это приведет к неверию, если дело будет касаться основоположений религии. Толкования, стало быть, не подлежат ни разглашению перед публикой, ни доказательству в риторических или диалектических сочинениях, то есть в сочинениях, содержащих в себе рассуждения этих двух родов, как это делал Абу-Хамид (Газали)».

Основателем философской школы, видящей целью жизни отсутствие страданий, здоровье тела и поддержание безмятежного состояния духа считается древний грек Эпикур (341–270 до н. э., линия № 6–7). Однако, знакомясь со взглядами философов и христианских богословов не по векам, а по линиям веков, мы легко обнаруживаем предшественника Эпикура в V веке н. э., линия № 5–6. Это епископ из Эмесы (Сирия) по прозвищу Немесий. Эпикур всего лишь довел до логического завершения взгляды этого теолога, что легко увидеть, если прочесть труды мыслителей правильно, а не в традиционной последовательности.

Кажется нам, что приведенный отрывок явно противоречит стереотипному школьному представлению об Эпикуре, как стороннике пустых развлечений и обжорства. Возможно, еще более несхожим с историческими стереотипами покажется вам следующее мнение о «языческой религии», взятое нами из «Всемирной истории литературы»:

Здесь мы перейдем к текстам Климента Александрийского (150–215 годы), раннехристианского учителя. Мнение его для нас важно потому, что он относится к упомянутой линии № 8 «римской» волны, что подтверждает: эпикурейская философия (скромность, неприятие разврата в светской и церковной жизни) в большой степени свойственна линиям № 7–8.

И раз уж дошли мы с вами до линии № 8, приведем образец прекрасного русского литературного текста XVI века. Речь о привилегиях, которые получают в монастыре иноки — бывшие влиятельные светские лица. Автор, отвечающий на запрос монахов о его мнении, не согласен с излишним роскошеством иноков, и его взгляды, похоже, очень близки взглядам Эпикура; а уж литературные способности этого писателя XVI века определенно очень высоки.

Византия: литература и просвещение

Николай Кузанский (1401–1464, линия № 7). «БОГ ЕСТЬ СВЕРНУТЫЙ МИР. ВСЕЛЕННАЯ ЕСТЬ РАЗВЕРНУТЫЙ БОГ»:

«Бог заключает в Себе все в том смысле, что все — в Нем; Он является развитием всего в том, что сам Он — во всем. Если Бог, бытие которого вытекает из единства, не является абстракцией, извлеченной из вещей посредством разума, и, тем более, не связан с вещами и не погружен в них, как может Он выявляться через множество вещей? Никто этого не понимает. Если рассматривать вещи без Него, они — ничто, как число без единства. Если рассматривать Бога без вещей, то Он существует, а вещи не существуют…

Отстраните Бога от творения, и останется небытие, ничто; отнимите от сложного субстанцию, и никакой акциденции не будет существовать.

…Бог — во всех вещах, как все они в нем, и так как Он во всех вещах существует как бы через посредничество Вселенной, то ясно, что все — во всем и любое — в любом…»

«ТВОРЕНИЕ МИРА»:

«Поистине Бог применил при сотворении мира арифметику, геометрию и музыку вместе с астрономией — искусства, которыми и мы пользуемся, исследуя пропорции вещей, элементов и движений. Арифметикой Он их соединил; геометрией придал им фигуру, так что они приобрели крепость, устойчивость и подвижность сообразно своим устройствам; музыкой так соразмерил их, чтобы в земле было не больше земли, чем в воде — воды, в воздухе — воздуха и в огне — огня… Бог сделал так, что части элементов взаимно разрешаются друг в друга.

В удивительном порядке составлены элементы Богом, сотворившим все в числе, весе и мере — число относится к арифметике, вес — к музыке, мера — к геометрии».

Основателем философской школы, видящей целью жизни отсутствие страданий, здоровье тела и поддержание безмятежного состояния духа считается древний грек Эпикур (341–270 до н. э., линия № 6–7). Однако, знакомясь со взглядами философов и христианских богословов не по векам, а по линиям веков, мы легко обнаруживаем предшественника Эпикура в V веке н. э., линия № 5–6. Это епископ из Эмесы (Сирия) по прозвищу Немесий. Эпикур всего лишь довел до логического завершения взгляды этого теолога, что легко увидеть, если прочесть труды мыслителей правильно, а не в традиционной последовательности.

Немесий Эмесский. «О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА»:

«Вообще те удовольствия должно признавать хорошими, которые не соединены с печалью, не возбуждают раскаяния и не причиняют никакого другого вреда, не переходят за пределы известной нормы и не отвлекают нас надолго от важных дел, или не порабощают себе…

В свою очередь, чувственно-пожелательная способность разделяется двояко: на удовольствие и печаль. Ведь удовлетворенное вожделение доставляет удовольствие, а не удовлетворенное — печаль (огорчение)… Благо ожидаемое возбуждает вожделение в собственном смысле, а благо наличное — удовольствие, с другой стороны, зло ожидаемое производит страх, а наличное (постигшее) — печаль. Действительно, удовольствие и вожделение связаны с благом, а страх и печаль со злом…

Дурные страсти возникают в душе по следующим трем причинам: следствие дурного воспитания, из невежества и под влиянием худого состояния тела. В самом деле, не будучи хорошо воспитаны с детства, чтобы быть в состоянии владеть страстями, мы впадаем в неумеренность по отношению к ним. А от невежества (необразованности) возникают в разумной части души превратные суждения, так что зло считают добром, а добро злом.

Имеет некоторое значение и дурное свойство тела: те, в ком изобилует горькая желчь — вспыльчивы, а обладающие горячим и влажным темпераментом — склонны к наслаждениям. А лечить дурной навык должно хорошей привычкой; невежество — учением и знанием; дурной органический состав должно лечить телесно, изменяя его, насколько возможно, средний темперамент соответствующей диетой, упражнениями и, если понадобится, лекарствами».

Эпикур. Из письма «ЭПИКУР ПРИВЕТСТВУЕТ МЕНЕКЕЯ»:

«Люди толпы то избегают смерти, как величайшего из зол, то жаждут ее, как отдохновения от зол жизни. А мудрец не уклоняется от жизни, но и не боится не-жизни, потому что жизнь ему не мешает, а не-жизнь не представляется каким-нибудь злом. Как пищу он выбирает вовсе не более обильную, но самую приятную, так и временем он наслаждается не самым долгим, но самым приятным.

Надо принять во внимание, что желания бывают одни — естественные, другие — пустые, и из числа естественных одни — необходимые, а другие — только естественные; а из числа необходимых одни — необходимы для счастья, другие — для спокойствия тела, третьи — для самой жизни. Свободное от ошибок рассмотрение этих фактов при всяком выборе и избегании может содействовать здоровью тела и безмятежности души, так как это есть цель счастливой жизни; ведь ради этого мы все делаем, — именно, чтобы не иметь ни страданий, ни тревог. А раз это с нами случилось, всякая буря души рассеивается, так как живому существу нет надобности идти к чему-то, как к не недостающему, и искать чего-то другого, от чего благо души и тела достигает полноты. Да, мы имеем надобность в удовольствии тогда, когда страдаем от отсутствия удовольствия; а когда не страдаем, то уже не нуждаемся в удовольствии. Поэтому-то мы и называем удовольствие началом и концом счастливой жизни. Его мы познали как первое благо, прирожденное нам; с него начинаем мы всякий выбор и избегание; к нему возвращаемся мы, судя внутренним чувством, как мерилом, о всяком благе.

Так как удовольствие есть первое и прирожденное нам благо, то поэтому мы выбираем не всякое удовольствие, но иногда мы обходим многие удовольствия, когда за ними следует для нас большая неприятность; также мы считаем многие страдания лучше удовольствия, когда приходит для нас большее удовольствие, после того как мы вытерпим страдания в течение долгого времени. Таким образом, всякое удовольствие, по естественному родству с нами, есть благо, но не всякое удовольствие следует выбирать, ровно как и страдание всякое есть зло, но не всякого страдания следует избегать. Но должно обо всем этом судить по соразмерении и по рассмотрению полезного и неполезного: ведь в некоторых случаях мы смотрим на благо.

Да и довольство своим (умеренность) мы считаем великим благом не затем, чтобы всегда пользоваться немногим, но затем, чтобы, если у нас не будет многого, довольствоваться немногим в полном убеждении, что с наибольшим удовольствием наслаждаются роскошью те, которые наименее в ней нуждаются, и что все естественное легко добывается, а пустое (излишнее) трудно добывается. Простые кушанья доставляют такое же удовольствие, как и дорогая пища, когда все страдание от недостатка устранено. Хлеб и вода доставляют величайшее удовольствие, когда человек подносит их к устам, чувствуя потребность. Таким образом, привычка к простой, недорогой пище способствует улучшению здоровья, делает человека деятельным по отношению к насущным потребностям жизни, приводит нас в лучшее расположение духа, когда мы после долгого промежутка получаем доступ к предметам роскоши, и делает нас неустрашимыми пред случайностью».

Кажется нам, что приведенный отрывок явно противоречит стереотипному школьному представлению об Эпикуре, как стороннике пустых развлечений и обжорства. Возможно, еще более несхожим с историческими стереотипами покажется вам следующее мнение о «языческой религии», взятое нами из «Всемирной истории литературы»:

«Солнце-Аполлон стало рассматриваться как прообраз Христа. Идея единобожия была далеко не чужда языческим II и III столетиям н. э. (по стандартной „греческой“ синусоиде это XV век), испытавшим сильное влияние неоплатонизма и стоицизма… Выработалась другая идеология, ставшая основой для Византийской империи: императора начали рассматривать как божьего наместника на земле… Этот взгляд проник к концу VII в. (по „византийской“ волне это тот же XV век!) и на Запад, но в несколько ослабленной форме (Священная римская империя германского народа)».Литературовед И. Голенищев-Кутузов комментирует это утверждение в том духе, что античная система верований и власти «через много веков очень понравится итальянским гуманистам, которые… называли бога-отца Юпитером, а богородицу — Дианой». А ведь речь об одной и той же линии № 7, ибо и Солнце-Аполлона, и единобожие, и императора (или папу, наместника Бога на земле) можно найти во всех веках этой линии, впрочем, как и линии № 8.

Здесь мы перейдем к текстам Климента Александрийского (150–215 годы), раннехристианского учителя. Мнение его для нас важно потому, что он относится к упомянутой линии № 8 «римской» волны, что подтверждает: эпикурейская философия (скромность, неприятие разврата в светской и церковной жизни) в большой степени свойственна линиям № 7–8.

Климент Александрийский. «ПЕДАГОГ»:

«И до того испорченность нравов доходит, что не только женщин сокрушает суетная эта забота о показном, но и между мужчинами эта болезнь неистовствует, да, болезнь; потому что кто от этой склонности к показному и рассчитывающему на обольщение других приукрашиванию себя не свободен, тот болен. Старательно за своим телом ухаживая и достигая его холености, такие мужчины становятся женоподобными, заставляют себя подрезать волосы на тот манер, как носят их рабы и щеголихи, драпируются в прозрачные одежды, жуют мастикс, мажутся благовонными помадами, натираются благовонными маслами, душатся духами. Что сказать при виде таких мужчин? Физиогномист уже по наружному их виду определит, что это за люди. Это преступные заискиватели чужих жен преступной склонности, люди не мужественные, Афродите двусторонне служащие, власоненавистники, безбородые, питающие в себе страх к этому цвету мужественности, волосы на голове даже и причесывающие-то прямо на манер женщин».

И раз уж дошли мы с вами до линии № 8, приведем образец прекрасного русского литературного текста XVI века. Речь о привилегиях, которые получают в монастыре иноки — бывшие влиятельные светские лица. Автор, отвечающий на запрос монахов о его мнении, не согласен с излишним роскошеством иноков, и его взгляды, похоже, очень близки взглядам Эпикура; а уж литературные способности этого писателя XVI века определенно очень высоки.

Иван IV Грозный. ПОСЛАНИЕ В КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ (1573 год):

В пречестную обитель Успения пречистой Богородицы и нашего преподобного отца Кирилла-чудотворца, священного Христова полка наставнику, вождю и руководителю в небесные селения, игумену Козьме с братиею во Христе, царь и великий князь Иоанн Васильевич челом бьет.

Увы мне, грешному! Горе мне, окаянному! Ох мне, скверному! Кто я такой, чтобы покушаться на такую дерзость? Молю вас, господа и отцы, ради Бога, откажитесь от этого замысла. Я и братом вашим называться не достоин, считайте меня, по евангельскому завету, одним из ваших наемников. И поэтому, припадая к вашим святым ногам, умоляю, ради Бога, откажитесь от этого замысла. Сказано ведь в писании: «Свет инокам — ангелы, свет мирянам — иноки». Так подобает вам, нашим государям, нас, заблудившихся во тьме гордости и погрязших среди греховного тщеславия, чревоугодия и невоздержания, просвещать. А я, пес смердящий, кого могу учить, и чему наставлять, и чем просветить?

Сам вечно среди пьянства, блуда, прелюбодеяния, скверны, убийств, грабежей, хищений и ненависти, среди всякого злодейства, как говорит великий апостол Павел: «Ты уверен, что ты путеводитель слепым, свет для находящихся во тьме, наставник невеждам, учитель младенцам, имеющий в законе образец знания и истины; как же, уча другого, не учишь себя самого? проповедуя не красть, крадешь? говоря „не прелюбодействуй“, прелюбодействуешь; гнушаясь идолов, святотатствуешь; хвалишься законом, а нарушением его досаждаешь Богу». И опять тот же великий апостол говорит: «Как, проповедуя другим, сам останусь недостойным?»

Ради Бога, святые и преблаженные отцы, не принуждайте меня, грешного и скверного, плакаться вам о своих грехах среди лютых треволнений этого обманчивого и преходящего мира. Как могу я, нечистый и скверный душегубец, быть учителем, да еще в столь многомятежное и жестокое время? Пусть лучше Господь Бог, ради ваших святых молитв, примет мое писание как покаяние. А если вы хотите найти учителя — есть он среди вас, великий источник света, Кирилл. Почаще взирайте на его гроб и просвещайтесь. Ибо его учениками были великие подвижники, ваши наставники и отцы, передавшие и вам духовное наследство. Да будет вам наставлением святой устав великого чудотворца Кирилла, который принят у вас. Вот ваш учитель и наставник! У него учитесь, у него наставляйтесь, у него просвещайтесь, будьте тверды в его заветах, передавайте эту благодать и нам, нищим и убогим духом, а за дерзость простите, Бога ради. (…)

Помните, господа мои и святые отцы, что маккавеи только ради того, чтобы не есть свиного мяса, приняли мученический венец и почитаются наравне с мучениками за Христа; вспомните, как Елеазару сказал мучитель, чтобы он даже не ел свиное мясо, а только взял его в руку, чтобы можно было сказать людям, что Елеазар ест мясо. Доблестный же так на это ответил: «Восемьдесят лет Елеазару, а ни разу он не соблазнил людей Божьих. Как же ныне, будучи стариком, буду я совращать народ Израиля?» И так погиб. И божественный Златоуст пострадал от обидчиков, предостерегая царицу от лихоимства. (…)

Вспомните, святые отцы, что писал к некоему иноку великий святитель и епископ Василий Амасийский и прочтите там, какого плача и огорчения достойны проступки ваших иноков и послабления им, какую радость и веселье они доставляют врагам и какой плач и скорбь верным! То, что там написано некоему монаху, относится и к вам и ко всем, которые ушли от бездны мирских страстей и богатства в иноческую жизнь, и ко всем, которые воспитались в иночестве.

Разве же вы не видите, что послабление в иноческой жизни достойно плача и скорби? Вы же ради Шереметева и Хабарова преступили заветы чудотворца и совершили такое послабление. А если мы по Божьему изволению решим у вас постричься, тогда к вам весь царский двор перейдет, а монастыря уже и не будет! Зачем тогда и монашество, зачем говорить: «Отрекаюсь от мира и всего, что в нем есть», если мир весь в очах? Как тогда терпеть скорби и великие напасти со всей братией в этом святом месте и быть в повиновении у игумена и в любви и послушании у всей братии, как говорится в иноческом обете? А Шереметеву как назвать вас братиею? Да у него и десятый холоп, который с ним в келье живет, ест лучше братии, которая обедает в трапезной. Великие светильники православия Сергий, Кирилл, Варлаам, Дмитрий и Пафнутий и многие преподобные Русской земли установили крепкие уставы иноческой жизни, необходимые для спасения души. А бояре, придя к вам, ввели свои распутные уставы: выходит, что не они у вас постриглись, а вы у них; не вы им учителя и законодатели, а они вам. И если вам устав Шереметева хорош — держите его, а устав Кирилла плох — оставьте его. Сегодня тот боярин один порок введет, завтра другой иное послабление введет, мало-помалу и весь крепкий монастырский уклад потеряет силу, и пойдут мирские обычаи. Ведь во всех монастырях основатели сперва установили крепкие обычаи, а затем их уничтожили распутники. Чудотворец Кирилл был когда-то и в Симонове монастыре, а после него был там Сергий. Какие там были правила при чудотворце, узнаете, если прочтете его житие; но Сергий ввел уже некоторые послабления, а другие после него — еще больше; мало-помалу и дошло до того, что сейчас, как вы сами видите, в Симонове монастыре все, кроме тайных рабов Господних, только по одеянию иноки, а делается у них все, как у мирских, так же как в Чудовом монастыре, стоящем среди столицы перед нашими глазами, — и нам и вам это известно. Были там архимандриты: Иона, Исак Собака, Михайло, Вассиан Глазатый, Авраамий, — при всех них был этот монастырь одним из самых убогих. А при Левкии он сравнялся по благочинию с лучшими обителями, мало в чем уступая им в чистоте монашеской жизни. Смотрите сами, что дает силу: послабление или твердость? А вы над гробом Воротынского поставили церковь! Над Воротынским-то церковь, а над чудотворцем нет! Воротынский в церкви, а чудотворец за церковью! Видно и на Страшном Суде Воротынский да Шереметев станут выше чудотворца: потому что Воротынский со своей церковью, а Шереметев со своим уставом, который для вас крепче, чем Кириллов. Я слышал, как один брат из ваших говорил, что хорошо сделала княгиня Воротынская. А я скажу: нехорошо, во-первых, потому что это образец гордости и высокомерия, ибо лишь царской власти следует воздавать честь церковью, гробницей и покровом. Это не только не спасение души, но и пагуба: спасение души бывает от всяческого смирения. А во-вторых, очень зазорно и то, что над Воротынским церковь, а над чудотворцем нету, и служит над ним всегда только один священник, а это меньше, чем собор. А если не всегда служит, то это совсем скверно; а остальное вы сами знаете лучше нас. А если бы у вас было церковное украшение общее, вам было бы прибыльнее, и лишнего расхода не было бы — все было бы вместе и молитва общая. Думаю, и Богу это было бы приятнее…

Византия: литература и просвещение

Обсуждение хронологических проблем с различными людьми — как специалистами, так и нет, — показывает, что многие не понимают сути нашей работы. А ведь мы выяснили, что история как череда событий прошлого, произошедших до начала эпохи книгопечатания, а тем более до IX века, вообще неизвестна людям. Стараниями историков Средневековья создана

модельпрошлого, и поскольку она оказывается «разборной» — то есть отдельные ее части повторяются, — постольку становится ясной ее искусственность. Мы занимаемся изучением этой модели, чтобы предложить другую, более достоверную.

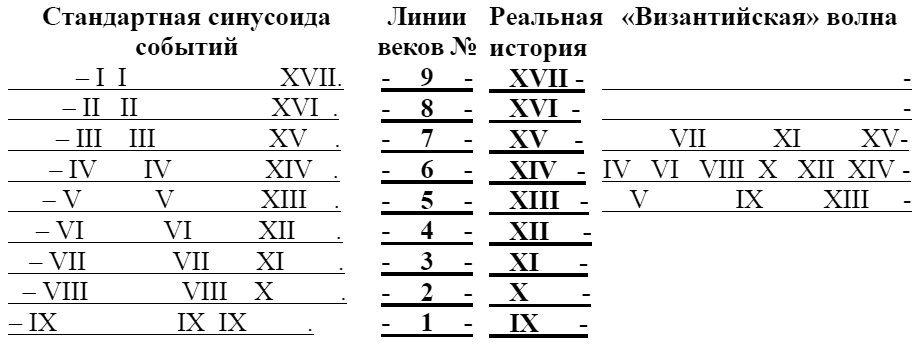

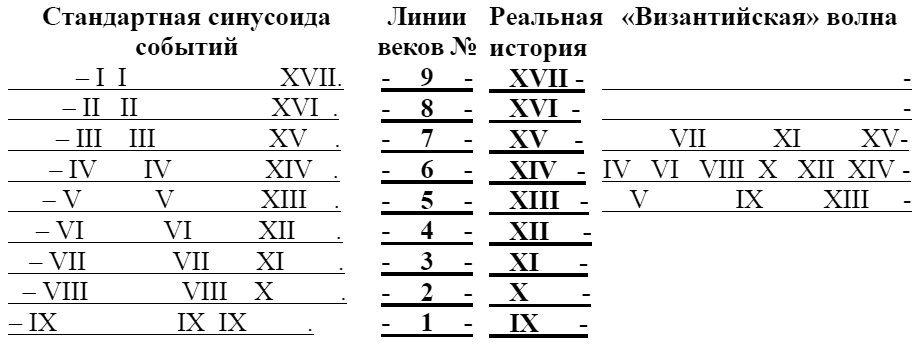

Напомним, как выглядит «византийская» волна синусоиды.

То, что «волна» не опускается ниже линии № 5, не значит, что раньше XIII века Византийской империи не было, и люди здесь не жили. Нет, империя образовалась задолго до того, но события именно этих трех линий веков — № 5, № 6 и № 7 оказались, часто с повторами, разнесенными на всю историю человечества.

Как это происходит? Предположим, в каком-то веке линии № 5 некий Геродот составлял, для развлечения, исторические описания; здесь мы с вами вправе не называть век. Не было в то время не то что хронологии, но даже представления о чем-то подобном, а потому этот наш Геродот хоть и дал определенную последовательность событий и лиц, но без дат. Через некоторое время, и тоже на линии № 5 взялся писать историю другой какой-нибудь Фукидид. Он понимал, что после событий, описанных Геродотом, прошло время, и надо чем-то отметить этот факт. Попытался, используя слова «было это за два года до того, как…» и т. п. В конце этого же века на линии № 5 следующий описатель, уже более грамотный — ведь появился опыт исторических описаний! — некто Евсевий, решил объединить сообщения двух своих предыдущих приятелей и создал хронологические таблицы.

Если он придерживался иных религиозных взглядов, нежели двое предыдущих, он мог переписать их истории в другом ключе. Он мог быть грамотнее их, или наоборот, — а до появления книгопечатания твердых орфографических правил не было, и правил написания имен тоже, а имена не были именами, а лишь прозвищами, которые менялись — и вот получилась у него уже другая история, к тому же с датой. Излагая версию Геродота, он, предположим, упоминал автора, который вместе со своей историей оказывался, в глазах следующего читателя, в далеком прошлом, за 900 лет до Евсевия, хотя на самом деле он мог жить лет за 90, а то и 25 до него.

Следующий сочинитель был вынужден «надстраивать» в этом здании еще один этаж событий; но ведь история не бездонная бочка, из которой можно черпать события и героев немереными количествами. Повторы и внедрение в реальную историю мифов становились неизбежными. Затем за дело брался еще один, самый математически подкованный хронолог, затем — самый астрологически образованный, который приводил всю систему в соответствие с затмениями и прочими звездными чудесами…

Так на протяжении двухсот — трехсот лет составлялась многослойная конструкция, практически ничего общего не имеющая с действительным прошлым человеческого рода. А сквозная датировка всей истории, которая дала даты жизни и Геродота, и Евсевия, была выполнена Иосифом Скалигером только в XVI веке, а позже пересчитана Дионисием Петавиусом в года от Рождества Христова.

Теперь приходится «вычленять» подлинные события, произведения искусства и художественные произведения, разбросанные по всей шкале времен, чтобы вернуть их на свое место в реальный XIII, XIV или XV век. Были, конечно, и греческие, и латинские произведения в Византии до XIII века (в одной из следующих глав мы их покажем); были здесь в еще более раннее время еврейские тексты. Запутана эта история донельзя, однако «следы» хронологических петель обнаруживаются легко.

Например, VII век Византии историки считают «бедным на информацию», а литературоведы — переломным для византийской литературы. Судя по «византийской» волне нашей синусоиды от него к IX веку должен происходить регресс, потому что на самом деле это «дорога» от XV к XIII веку. И что же вы думаете? Историки именно это нам и говорят.

С. Аверинцев, например, пишет:

Рассматривая византийскую историю, отметим также странные «скачки» цифровых данных о численности населения. В VI веке Константинополь насчитывал 200–300 тысяч жителей, к IX веку (во время, говорят, напряженной борьбы с арабами и славянами) тут осталось только 30–40 тысяч человек (в других городах живало не более 8–10 тысяч в каждом), к XV веку уже было 500 тысяч. И это притом, что время с IX по XI век считается золотым веком македонской династии, периодом роста городов! Если же выстроить эту демографию по линиям веков, то все приходит в норму: линия № 5 (IX век), численность населения столицы составляет 30–40 тысяч человек, линия № 6 (VI век) — 200–300 тысяч, линия № 7, реальный XV век — полмиллиона.

Оцените такой пассаж:

Напомним, как выглядит «византийская» волна синусоиды.

То, что «волна» не опускается ниже линии № 5, не значит, что раньше XIII века Византийской империи не было, и люди здесь не жили. Нет, империя образовалась задолго до того, но события именно этих трех линий веков — № 5, № 6 и № 7 оказались, часто с повторами, разнесенными на всю историю человечества.

Как это происходит? Предположим, в каком-то веке линии № 5 некий Геродот составлял, для развлечения, исторические описания; здесь мы с вами вправе не называть век. Не было в то время не то что хронологии, но даже представления о чем-то подобном, а потому этот наш Геродот хоть и дал определенную последовательность событий и лиц, но без дат. Через некоторое время, и тоже на линии № 5 взялся писать историю другой какой-нибудь Фукидид. Он понимал, что после событий, описанных Геродотом, прошло время, и надо чем-то отметить этот факт. Попытался, используя слова «было это за два года до того, как…» и т. п. В конце этого же века на линии № 5 следующий описатель, уже более грамотный — ведь появился опыт исторических описаний! — некто Евсевий, решил объединить сообщения двух своих предыдущих приятелей и создал хронологические таблицы.

Если он придерживался иных религиозных взглядов, нежели двое предыдущих, он мог переписать их истории в другом ключе. Он мог быть грамотнее их, или наоборот, — а до появления книгопечатания твердых орфографических правил не было, и правил написания имен тоже, а имена не были именами, а лишь прозвищами, которые менялись — и вот получилась у него уже другая история, к тому же с датой. Излагая версию Геродота, он, предположим, упоминал автора, который вместе со своей историей оказывался, в глазах следующего читателя, в далеком прошлом, за 900 лет до Евсевия, хотя на самом деле он мог жить лет за 90, а то и 25 до него.

Следующий сочинитель был вынужден «надстраивать» в этом здании еще один этаж событий; но ведь история не бездонная бочка, из которой можно черпать события и героев немереными количествами. Повторы и внедрение в реальную историю мифов становились неизбежными. Затем за дело брался еще один, самый математически подкованный хронолог, затем — самый астрологически образованный, который приводил всю систему в соответствие с затмениями и прочими звездными чудесами…

Так на протяжении двухсот — трехсот лет составлялась многослойная конструкция, практически ничего общего не имеющая с действительным прошлым человеческого рода. А сквозная датировка всей истории, которая дала даты жизни и Геродота, и Евсевия, была выполнена Иосифом Скалигером только в XVI веке, а позже пересчитана Дионисием Петавиусом в года от Рождества Христова.

Теперь приходится «вычленять» подлинные события, произведения искусства и художественные произведения, разбросанные по всей шкале времен, чтобы вернуть их на свое место в реальный XIII, XIV или XV век. Были, конечно, и греческие, и латинские произведения в Византии до XIII века (в одной из следующих глав мы их покажем); были здесь в еще более раннее время еврейские тексты. Запутана эта история донельзя, однако «следы» хронологических петель обнаруживаются легко.

Например, VII век Византии историки считают «бедным на информацию», а литературоведы — переломным для византийской литературы. Судя по «византийской» волне нашей синусоиды от него к IX веку должен происходить регресс, потому что на самом деле это «дорога» от XV к XIII веку. И что же вы думаете? Историки именно это нам и говорят.

С. Аверинцев, например, пишет:

«VIII–IX века стоят под знаком дальнейшего упадка городов и отхода светских культурных интересов на задний план.Вот вам: по мнению историков и литературоведов, эволюционное развитие происходит не просто так, его нужно «насаждать»! И мало того, смотрите, КТО насаждает отжившую, казалось бы, за триста лет «классическую», языческую древность: патриархи!!!

После трехвекового перерыва возобновляется интерес к классической древности, насаждаемой такими эрудитами, как патриарх Фотий (ок. 820 — ок. 891), его ученик Арефа (ок. 860 — после 932) и враг Арефы Лев Хиросфакт (IX–X века)».

Рассматривая византийскую историю, отметим также странные «скачки» цифровых данных о численности населения. В VI веке Константинополь насчитывал 200–300 тысяч жителей, к IX веку (во время, говорят, напряженной борьбы с арабами и славянами) тут осталось только 30–40 тысяч человек (в других городах живало не более 8–10 тысяч в каждом), к XV веку уже было 500 тысяч. И это притом, что время с IX по XI век считается золотым веком македонской династии, периодом роста городов! Если же выстроить эту демографию по линиям веков, то все приходит в норму: линия № 5 (IX век), численность населения столицы составляет 30–40 тысяч человек, линия № 6 (VI век) — 200–300 тысяч, линия № 7, реальный XV век — полмиллиона.

«Со второй половины XI века спадает мистическая волна, породившая Симеона Нового Богослова, и начинается небывалый до тех пор подъем светских тенденцийвизантийской культуры, который стимулирует… усвоение античного наследия».Как сообщает дальше С. Аверинцев, Михаил Пселл (1018 — ок. 1078 или 1096) обновляет традицию неоплатонизма и призывает к точным рассуждениям, основанным на силлогистике.

«Словесная „жестикуляция“ обращений к читателю выдают такую степень уверенной в себе индивидуалистической субъективности и артистичности, которая заставляет вспомнить авторов Ренессанса».Хороша же наша история, если, читая работы XI века, надо «вспоминать» авторов Ренессанса, а обратившись к творчеству этих последних, обнаружить, что они — будто в издевку над такой историей, — в творчестве своем «вспоминают» авторов античности!!!

Оцените такой пассаж:

«Совершенно иной уровень отношения к сокровищнице классической Древности у Евстафия Солунского, который сумел соединить в себе глубокого знатока античных авторов и проницательного наблюдателя современной ему жизни. Этот ученый… много потрудился над комментариями к сочинениям Гомера, Пиндара, Аристофана, Дионисия Перигета; работы эти составили принципиально новый этап в истории византийской филологии, предвосхищали текстологическую работу гуманистов Возрождения».