Страница:

Мне уже не было холодно. Проводив Костю, я вернулся, отпер дверь и, волнуясь, перешагнул через порог.

Передняя. Первая комната. Она освещена ярко горящей керосиновой лампой.

Хозяйка почивает на своем ложе. Хозяин сидит за столом, обнаженный до пояса, и крутит цигарку. И кроме него в комнате никого. Один.

И только сейчас меня озарила догадка…

– Как дела? – обычным тоном осведомился я, потирая руки.

– А ничего… Живем-покашливаем.

– Так… – Я прошел в свою комнатушку, сбросил шапку, пальто, вернулся и сел за стол против хозяина. Непослушные ноги мои подрагивали.

Хозяин закурил, положил голые волосатые руки на край стола, сбычил голову и исподлобья смотрел на меня. Я – на него. Мы критически разглядывали один другого, будто только что познакомились.

– Ты, кажется, уверял меня, что понедельник гибельный день? – рискнул я для начала.

– Чевой-та? – прикинулся непонимающим хозяин.

– Что? Уши заложило? А ты расковыряй!

Он метнул в меня косой взгляд, но промолчал.

– Надеюсь, ты не каждый понедельник разрешаешь себе такое удовольствие?

Хозяин не ответил. Он сунул цигарку в рот горящим концом, сплюнул, вытер ладонью широкогубый рот и выругался.

– Плохо, брат, когда человек не может скрыть своей профессии, – продолжал я.

– Ладно… Мели, – глухо и зло ответил наконец Пароконный. На лбу его появились крохотные росинки пота.

– Ты поступаешь менее осторожно, чем следует, – гнул я свое.

– Мудришь ты сегодня… Притчами изъясняешься, – произнес хозяин, едва не подавившись этой фразой. – Ложись спать, – он зевнул, потянулся. Затем убавил свет в лампе, встал.

– Садись! – потребовал я, и это прозвучало так убедительно, что хозяин тотчас же водворился на прежнее место. Его кошачьи, глубоко сидящие глаза уставились на меня настороженно, враждебно.

– Откуда у тебя немецкая шинель?

Он вздрогнул, будто на него брызнули кипятком, но мгновенно собрался и, не спуская с меня глаз, ответил:

– На храпок не бери. Не с дитем играешься.

– Куда девал пистолет? – поинтересовался я.

Глаза хозяина превратились в бусинки и в полумраке были едва видны. Он подобрал губы, помолчал и предупредил меня:

– Не шуткуй, парень! Говори, да не заговаривайся. Об меня ушибиться можно.

Мы отлично понимали друг друга, но объяснялись на разных языках!

– Вот ты какой! – усмехнулся я.

– Какой есть…

– За что же ты убил Райнеке?

Хозяин отвалился на спинку стула. Он молчал, но его правая рука как бы упала и медленно заскользила к карману. Я разгадал его маневр. Я всегда считал, что момент, когда на тебя смотрит дуло пистолета, редко бывает приятным. Поэтому, решив опередить хозяина, быстро вынул свой «вальтер», положил перед Пароконным и сказал:

– Он тебе нужен? Возьми! Спусти только с предохранителя!

Хозяин не притронулся к моему «вальтеру», а лишь растерянно и недоуменно, как озадаченный ребенок, смотрел на меня.

Хорошее горячее чувство мгновенно прилило к моему сердцу. Я встал, обошел стол, приблизился к хозяину и положил руки на его голые плечи. Он вздрогнул.

– За что убил человека? – спросил я.

– Он не человек, – опустив голову, ответил Пароконный.

– За что, за что?

– Надо, – твердо сказал хозяин и, чтобы дать выход ярости, грохнул кулаком по столу. – Не он первый, не он последний.

Я обнял Пароконного и крепко поцеловал в сжатые губы. Он жадно схватил мою руку, прижал к своей щеке и прошептал всего лишь два слова:

– Тимофеич… Родной.

Сердце мое гулко колотилось в груди. Пароконный сразу стал мягче, оттаял, изменился за какое-то мгновение. Взгляд его посветлел. Он продолжал держать у щеки мою руку и молчал. Но как значительно и весомо было его молчание!

Мой гнев к нему, скопившийся за прошедшее время, осел, затух. Хозяин, этот человек с пятном, не вызывал теперь во мне ни неприязни, ни антипатии.

Я не видел физических недостатков, уродующих его лицо. За считанные секунды он стал мне близким, дорогим.

Я высвободил свою руку, взял со стула хозяйкино пальто и накинул на плечи Пароконного. Он по-прежнему сидел не шевелясь, глядя в одну точку, и после долгого молчания тихо произнес:

– Вот ты какой!

Это были мои слова, сказанные только что. Видимо, Трофим Герасимович не смог подобрать других. Да и какое это имело значение?

Я взял стул, сел рядом с Пароконным. Спросил:

– Как же ты так неосторожно? А если бы не я, а другой видел?

Трофим Герасимович встряхнулся, посмотрел на меня помолодевшими глазами, развел руки в стороны и ответил:

– Я не господь бог. Вообще, конечно, промашку допустил. Невтерпеж стало.

– А обеспечил ты его здорово, – усмехнулся я, чтобы подбодрить его.

– Как умею, – и хозяин тоже усмехнулся.

Мы просидели вдвоем, с глазу на глаз, всю ночь и даже не заметили, как подкралась поздняя, неяркая утренняя заря.

Я слушал Трофима Герасимовича и сначала задавал себе вопрос: неужто можно так мастерски прикидываться врагом, а оказаться патриотом? Нет, не то.

Хозяин не прикидывался. Местные чекисты не без оснований считали его человеком с пятном. Были для этого основания, и довольно веские. Сам Трофим Герасимович сказал мне об этом. Он шел не той дорогой. Долго шел. И под немцами остался неспроста. Были планы. Пакостные, гадкие планы. И будь они богом прокляты, эти немцы! Зверье! Ну ничего. Они тоже слезой умоются.

Ударит час. Погоди! Сырые дрова тоже разгораются. Заставим их горячую сковороду лизать. Насмотрелся, натерпелся предостаточно. Хватит по самые ноздри. Теперь бить будет. Райнеке? А что Райнеке? Ведь это он сопровождал до передовой обоз с девчатами. Он и еще четверо. А что они делали? Об этом ведомо одному ему – Пароконному. Два возчика приказали долго жить. Сказали слово – и вмиг сглотнули по пуле. И он бы сглотнул, да сдержался. Не так надо. У них оружие.

Первая ночевка по пути была в бывшей совхозной бане. Вот там эти собаки и начали измываться над девками. Двоих насмерть замордовали. И Еленку – тоже. Была дочка, и нет ее больше. Эсэсовец Курт замучил. Волосатая обезьяна, впору Райнеке. Но теперь его подлая душа разговаривает с богом.

Проучил его Пароконный. На второй ночевке, в деревне Сутяжной, сошлись их тропки. Возле старого колодца перехватил Трофим Герасимович пьяного Курта.

Стукнул поганца маленько по макушке, а у него и глаза под лоб закатились. И желудок не ко времени сработал. Жаль вот – воду в колодце загубил таким пакостником. И Райнеке мог прикончить: пьяный тот был в стельку. А потом Трофим Герасимович одумался. Подозрительно. Один пропал, а другой убит. Не убил тогда Райнеке еще и потому, что твердо верил: убьет его в другое время.

И время пришло. Тяжелый, правда, день – понедельник, гибельный день, а видишь, как все обернулось.

– Теперь у меня одна дорога, – закончил хозяин.

– Смотри, – предупредил я, – эта дорога ведет не в рай.

– Ладно, Тимофеич. Я не из пужливых.

Передняя. Первая комната. Она освещена ярко горящей керосиновой лампой.

Хозяйка почивает на своем ложе. Хозяин сидит за столом, обнаженный до пояса, и крутит цигарку. И кроме него в комнате никого. Один.

И только сейчас меня озарила догадка…

– Как дела? – обычным тоном осведомился я, потирая руки.

– А ничего… Живем-покашливаем.

– Так… – Я прошел в свою комнатушку, сбросил шапку, пальто, вернулся и сел за стол против хозяина. Непослушные ноги мои подрагивали.

Хозяин закурил, положил голые волосатые руки на край стола, сбычил голову и исподлобья смотрел на меня. Я – на него. Мы критически разглядывали один другого, будто только что познакомились.

– Ты, кажется, уверял меня, что понедельник гибельный день? – рискнул я для начала.

– Чевой-та? – прикинулся непонимающим хозяин.

– Что? Уши заложило? А ты расковыряй!

Он метнул в меня косой взгляд, но промолчал.

– Надеюсь, ты не каждый понедельник разрешаешь себе такое удовольствие?

Хозяин не ответил. Он сунул цигарку в рот горящим концом, сплюнул, вытер ладонью широкогубый рот и выругался.

– Плохо, брат, когда человек не может скрыть своей профессии, – продолжал я.

– Ладно… Мели, – глухо и зло ответил наконец Пароконный. На лбу его появились крохотные росинки пота.

– Ты поступаешь менее осторожно, чем следует, – гнул я свое.

– Мудришь ты сегодня… Притчами изъясняешься, – произнес хозяин, едва не подавившись этой фразой. – Ложись спать, – он зевнул, потянулся. Затем убавил свет в лампе, встал.

– Садись! – потребовал я, и это прозвучало так убедительно, что хозяин тотчас же водворился на прежнее место. Его кошачьи, глубоко сидящие глаза уставились на меня настороженно, враждебно.

– Откуда у тебя немецкая шинель?

Он вздрогнул, будто на него брызнули кипятком, но мгновенно собрался и, не спуская с меня глаз, ответил:

– На храпок не бери. Не с дитем играешься.

– Куда девал пистолет? – поинтересовался я.

Глаза хозяина превратились в бусинки и в полумраке были едва видны. Он подобрал губы, помолчал и предупредил меня:

– Не шуткуй, парень! Говори, да не заговаривайся. Об меня ушибиться можно.

Мы отлично понимали друг друга, но объяснялись на разных языках!

– Вот ты какой! – усмехнулся я.

– Какой есть…

– За что же ты убил Райнеке?

Хозяин отвалился на спинку стула. Он молчал, но его правая рука как бы упала и медленно заскользила к карману. Я разгадал его маневр. Я всегда считал, что момент, когда на тебя смотрит дуло пистолета, редко бывает приятным. Поэтому, решив опередить хозяина, быстро вынул свой «вальтер», положил перед Пароконным и сказал:

– Он тебе нужен? Возьми! Спусти только с предохранителя!

Хозяин не притронулся к моему «вальтеру», а лишь растерянно и недоуменно, как озадаченный ребенок, смотрел на меня.

Хорошее горячее чувство мгновенно прилило к моему сердцу. Я встал, обошел стол, приблизился к хозяину и положил руки на его голые плечи. Он вздрогнул.

– За что убил человека? – спросил я.

– Он не человек, – опустив голову, ответил Пароконный.

– За что, за что?

– Надо, – твердо сказал хозяин и, чтобы дать выход ярости, грохнул кулаком по столу. – Не он первый, не он последний.

Я обнял Пароконного и крепко поцеловал в сжатые губы. Он жадно схватил мою руку, прижал к своей щеке и прошептал всего лишь два слова:

– Тимофеич… Родной.

Сердце мое гулко колотилось в груди. Пароконный сразу стал мягче, оттаял, изменился за какое-то мгновение. Взгляд его посветлел. Он продолжал держать у щеки мою руку и молчал. Но как значительно и весомо было его молчание!

Мой гнев к нему, скопившийся за прошедшее время, осел, затух. Хозяин, этот человек с пятном, не вызывал теперь во мне ни неприязни, ни антипатии.

Я не видел физических недостатков, уродующих его лицо. За считанные секунды он стал мне близким, дорогим.

Я высвободил свою руку, взял со стула хозяйкино пальто и накинул на плечи Пароконного. Он по-прежнему сидел не шевелясь, глядя в одну точку, и после долгого молчания тихо произнес:

– Вот ты какой!

Это были мои слова, сказанные только что. Видимо, Трофим Герасимович не смог подобрать других. Да и какое это имело значение?

Я взял стул, сел рядом с Пароконным. Спросил:

– Как же ты так неосторожно? А если бы не я, а другой видел?

Трофим Герасимович встряхнулся, посмотрел на меня помолодевшими глазами, развел руки в стороны и ответил:

– Я не господь бог. Вообще, конечно, промашку допустил. Невтерпеж стало.

– А обеспечил ты его здорово, – усмехнулся я, чтобы подбодрить его.

– Как умею, – и хозяин тоже усмехнулся.

Мы просидели вдвоем, с глазу на глаз, всю ночь и даже не заметили, как подкралась поздняя, неяркая утренняя заря.

Я слушал Трофима Герасимовича и сначала задавал себе вопрос: неужто можно так мастерски прикидываться врагом, а оказаться патриотом? Нет, не то.

Хозяин не прикидывался. Местные чекисты не без оснований считали его человеком с пятном. Были для этого основания, и довольно веские. Сам Трофим Герасимович сказал мне об этом. Он шел не той дорогой. Долго шел. И под немцами остался неспроста. Были планы. Пакостные, гадкие планы. И будь они богом прокляты, эти немцы! Зверье! Ну ничего. Они тоже слезой умоются.

Ударит час. Погоди! Сырые дрова тоже разгораются. Заставим их горячую сковороду лизать. Насмотрелся, натерпелся предостаточно. Хватит по самые ноздри. Теперь бить будет. Райнеке? А что Райнеке? Ведь это он сопровождал до передовой обоз с девчатами. Он и еще четверо. А что они делали? Об этом ведомо одному ему – Пароконному. Два возчика приказали долго жить. Сказали слово – и вмиг сглотнули по пуле. И он бы сглотнул, да сдержался. Не так надо. У них оружие.

Первая ночевка по пути была в бывшей совхозной бане. Вот там эти собаки и начали измываться над девками. Двоих насмерть замордовали. И Еленку – тоже. Была дочка, и нет ее больше. Эсэсовец Курт замучил. Волосатая обезьяна, впору Райнеке. Но теперь его подлая душа разговаривает с богом.

Проучил его Пароконный. На второй ночевке, в деревне Сутяжной, сошлись их тропки. Возле старого колодца перехватил Трофим Герасимович пьяного Курта.

Стукнул поганца маленько по макушке, а у него и глаза под лоб закатились. И желудок не ко времени сработал. Жаль вот – воду в колодце загубил таким пакостником. И Райнеке мог прикончить: пьяный тот был в стельку. А потом Трофим Герасимович одумался. Подозрительно. Один пропал, а другой убит. Не убил тогда Райнеке еще и потому, что твердо верил: убьет его в другое время.

И время пришло. Тяжелый, правда, день – понедельник, гибельный день, а видишь, как все обернулось.

– Теперь у меня одна дорога, – закончил хозяин.

– Смотри, – предупредил я, – эта дорога ведет не в рай.

– Ладно, Тимофеич. Я не из пужливых.

9. Наперсток и Аристократ

Проснулся я от крепкого толчка в бок. Как человек тренированный, моментально вскочил, не успев еще ничего сообразить. Хмурое предзимнее утро лило серый свет в мою половину. Передо мной стоял хозяин Трофим Герасимович.

В руке его светлел листок из ученической тетради.

– Свежая, горяченькая, – улыбнулся он и протянул мне листок. – Вышел по нужде во двор, а она болтается на ветру.

По крупному шрифту первого слова "Товарищи!" я догадался, что это листовка, выпущенная группой Челнока. Под текстом стояло: "Подпольный горком ВКП(б)". Еще вчера ночью ребята приняли от меня копию радиограммы, а утром уже готова листовка. В ней сообщалось, что наступление наших войск под Сталинградом завершилось окружением трехсоттысячной группировки немцев, возглавляемой генерал-полковником Паулюсом. Тем самым Фридрихом фон Паулюсом, который в сентябре 1940 года стал оберквартирмейстером в штабе сухопутных сил Гитлера, правой рукой начальника генерального штаба и принимал участие в разработке пресловутого "плана Барбаросса" – плана разгрома Советского Союза.

Горком призывал советских людей подниматься на борьбу. В нижнем правом уголке листовки значилось: "Тираж 10000 экземпляров". Я улыбнулся. Это шутка Челнока. Для него приписка двух нулей ничего не значит, а для оккупантов…

Ого! Они с ног собьются в поисках всего тиража.

– Это правда? – спросил Трофим Герасимович, еще не веря такой крупной победе.

– Правда, – подтвердил я.

– Эх, мать твою… – круто завернул хозяин, оборвал себя и возбужденно закончил: – Пробил час.

Сколько раз Трофим Герасимович давал слово не сквернословить и все срывался. Поймав мой укоризненный взгляд, он почесал затылок, виновато пробурчал:

– Не серчай, Тимофеич! От радости. Меня перевоспитывать надо, дурак я.

Я вернул ему листовку и попросил:

– Оброни где-нибудь. Она еще не отработала свое.

Трофим Герасимович кивнул, свернул листовку вчетверо, еще раз и упрятал в кисет.

– Одевайся, – бросил он и вышел.

Я стал одеваться. Одевался и думал. Сто листовок! Сто лоскутков бумаги, заполненных убористым шрифтом портативной пишущей машинки. А какой страшной силы взрывной заряд таят они! Часть, конечно, попадет в руки врагов. Ну и что же? И из врагов не все знают, что случилось под Сталинградом. В печати оккупантов пока только намеки и недомолвки. Ну, а те, что минуют вражеские руки, те сделают свое дело. Пойдут цепочкой, от одного к другому, из дома в дом, из квартала в квартал, обойдут весь город, попадут в деревню. Сколько раздумий, светлых надежд, слез радости, доверительных бесед, откровений вызовет эта короткая правда! Вести с фронта поднимут опущенные головы, выпрямят согнутые спины, изменят походку людей, вольют уверенность в их сердца, зажгут огонь надежды в глазах!

Великое дело творит Челнок со своими ребятами. Его группа не охотится за гитлеровцами, не закладывает мин, не совершает поджогов. У нее свое дело.

Она несет людям правду, ту правду, ради которой надо жить, бороться, побеждать.

Не так легко сообщать людям правду. Бумага и копирка не продавались в писчебумажных магазинах. И то и другое надо было найти. И ребята Челнока находили. Глухими ночами, при свете коптилки, в холодном подвале стучали чьи-то замерзшие пальцы по клавишам старенькой, разболтанной машинки. На это нужно не только терпение, но и мужество. Однако напечатать листовки – полдела. Надо их распространить. А за обнаруженную листовку, как и за оружие, – расстрел. За все расстрел.

Молодец Челнок! Его задача – духовное вооружение людей. Он с ней справляется. И ребята его молодцы! Хотя что значит «ребята»? Это же неправильно. В группе Челнока, кроме него самого, нет ни одного мужчины.

Одни женщины. Именно женщины. Самой молодой из них сорок два года, а самой старшей – самой проворной и бесстрашной – шестьдесят четыре. Это она, старуха, изловчилась под носом эсэсовцев забросить несколько листовок за колючую проволоку пересыльного лагеря. А всего в группе Челнока четырнадцать женщин. И каждая из них с достоинством называет себя пропагандисткой…

Об этом я думал, пока одевался и умывался. Пароконный ждал меня, сидя за столом.

Хозяйка подала варево из трех воробьев, подбитых Трофимом Герасимовичем накануне.

Когда мы расправились с ним, хозяин сказал:

– Хорошо, да не сытно.

– В поле и жук мясо, – заметил я.

– Коровятинки бы откушать. Сегодня сопру печенку на бойне, – пообещал хозяин.

Мы вышли из дому вместе. Трофим Герасимович почти всегда провожал меня, хотя дороги наши расходились в следующем квартале.

Ноябрь был на исходе. Сравнялось четырнадцать месяцев со дня оккупации Энска.

Первые морозы грянули на днях, до снега, и сразу сковали лужи, разъезженные дороги. Распутица улеглась. По реке пошло «сало». Окоченевшие деревья жалко съежились. На обочинах и под заборами белела высохшая и поседевшая от мороза трава. По небу вяло текли облака. Пахло зимой.

– Как жалко, что человек не может приручить погоду, – высказал сожаление Трофим Герасимович. – Сейчас бы снегу по пояс. Запели бы они, как в сорок первом.

Мы наступали на распластанные листья. Они лежали недвижимо, прихваченные морозом.

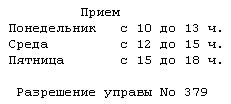

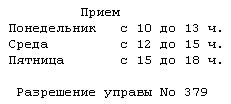

Без нескольких минут девять я вошел в управу, в половине пятого покинул ее, а за пятнадцать минут до пяти остановился возле одного из домов на тихой, обсаженной деревьями Минской улице. Дом имел вполне серьезный, немного скучноватый вид. Старой кладки из темно-красного кирпича, под расшивку, на высоком фундаменте, с четырьмя окнами и ставнями и скромным парадным входом посередине, он напоминал всем своим обликом далекие, дореволюционные годы. На бронзовой, до блеска начищенной дощечке, привинченной к тяжелым резным дверям, значилось:

Сегодня была пятница.

Сегодня была пятница.

Я утопил пальцем черную кнопку звонка. Дверь открыла малюсенькая курносая девушка в идеально чистом белом халате.

– Почтительно прошу! – пригласила она заученной фразой.

В просторной приемной, обставленной десятком стульев, сидела единственная клиентка, довольно пожилая женщина с испитым размалеванным лицом и большими нагловатыми глазами. Нетрудно было сообразить, что доктор занят и она ждет своей очереди.

Я разделся и подошел к зеркалу. Надо было привести в порядок волосы.

Старое, местами проржавевшее зеркало, более пригодное для комнаты смеха, чем для приемной врача, не давало никакой возможности сделать правильный вывод о своей внешности. В светлых, самой разнообразной формы пятнах приходилось ловить то ухо, то глаз, то подбородок.

Причесываясь, я чувствовал затылком, что женщина разглядывает меня.

Потом я сел за круглый столик, заваленный газетами, и стал перелистывать немецкий иллюстрированный журнал. И теперь я ощущал на себе все тот же любопытно-изучающий взгляд.

Круглые стенные часы иноземной работы в замысловатом футляре мерно отбили пять ударов. Каждый удар звучал по-разному.

Из кабинета вышла девушка – та, что впустила меня, а за нею худой как смерть мужчина средних лет. Женщина с нагловатыми глазами шмыгнула в приоткрытую дверь.

Худой клиент тщательно обмотал шею шарфом. Девушка подала ему пальто и проводила на улицу. Потом она подошла ко мне и молча подала маленький темный флакончик с этикеткой. Точно такой же флакончик отдал ей я. Девушка кивнула и скрылась в боковой двери.

Это была наша радистка Женя, под кличкой Наперсток. Никто другой не оправдывал так своей клички, как она. Рост ее – сто сорок сантиметров. Ни больше ни меньше. Щупленькая, узкоплечая, с лицом, усыпанным веснушками, она не была ни интересной, ни привлекательной. Светлые, широко поставленные глаза чуть-чуть косили. Она обладала высшим для радистки достоинством – даром молчания. Неулыбчивая, неразговорчивая, она без надобности никогда не вступала в разговор. Люди, умеющие молчать, обычно настораживают и отпугивают. К Жене это не относилось. Ее молчание вызывало любопытство, и с ней легко заговаривали.

Биография Наперстка тоже коротка, как и ее рост. Родилась в Минске в 1925 году в семье шофера. Отец и брат на фронте. Мать живет в эвакуации в Муроме. Женя в начале войны бросила школу и с трудом попала на курсы радистов. Уже была в тылу врага и имеет медаль "За отвагу". И все. А теперь живет у доктора Франкенберга. О том, как это произошло, стоит рассказать.

Карл Фридрихович Франкенберг, старый врач, немец, остался в Энске вместе с женой по нашей просьбе. Под кличкой Аристократ он стал участником разведгруппы.

Пять месяцев назад жена доктора, страдавшая циррозом печени, умерла.

Почти месяц Карл Фридрихович прожил один. Он сам готовил себе, убирал три большие комнаты, мыл полы, ходил по воду. Ему было тяжело. Тогда-то и появился курьер Решетова и сообщил, что в Минске нас ожидает Женя.

В преданности Карла Фридриховича, его умении хранить тайны никто из нашей тройки не сомневался. Доктор прошел испытательный срок и блестяще оправдал наши надежды. Не сомневались мы и в том, что дом одинокого доктора является для радистки прекрасным укрытием. И тогда родилась идея водворить Женю к Аристократу, легализовать ее. Но для этого требовались документы.

Когда я высказал Карлу Фридриховичу свои соображения, он постарался заверить меня, что все обойдется как нельзя лучше. Разве он не соплеменник всех этих обер-лейтенантов, гауптманов, шарфюреров и прочих фюреров? Разве не течет в его жилах такая же, как и у них, арийская кровь? А это не тяп-ляп… А то, что он и его отец родились не в Германии, а в России, ровным счетом ничего не значит. Немец, где бы он ни родился я жил, не перестает быть немцем. Так сказал сам фюрер. Он больше сказал: десятки тысяч немцев, разбросанных по всему свету, – это его опора и потенциальная сила.

Были и другие положительные факторы. Кто, как не бургомистр города господин Купейкин, разрешил ему, доктору, частную практику? Кто, как не комендант города, уговорил его, Карла Фридриховича, работать в немецком офицерском госпитале? Кто, как не комендант, освободил его дом от постоев? Кто, наконец, как не тот же комендант, выразил письменное персональное соболезнование в связи с кончиной супруги доктора?

Я благословил Карла Фридриховича на подвиг ратный.

Минуя здравотдел управы, минуя бургомистра города, доктор явился пред грозные очи самого коменданта города майора Гильдмайстера и слезно излил перед ним свою душу. Излил – и нашел отклик в сердобольной душе майора. Карл Фридрихович получил пропуск для проезда по железной дороге в Минск и обратно. Он получил письмо в минскую комендатуру. Гильдмайстер просил своих минских коллег оказать помощь почтенному доктору Франкенбергу в поисках его дальней родственницы по жене и вывозе ее из Минска в Энск. Вот коротко и вся история.

Последняя клиентка покинула кабинет. Выждав, когда закроется за нею дверь, я вошел. Карл Фридрихович стоял у мраморного умывальника и тщательно намыливал руки. На нем был халат и докторская шапочка, эти неизменные атрибуты его профессии.

– Вы не догадываетесь, какой недуг снедает прелестное создание, только что покинувшее кабинет? – спросил он меня вместо приветствия, имея в виду клиентку с большими глазами.

Я усмехнулся:

– Откуда же мне знать?

– Си-фи-лис! Классический сифилис. Подхватила на сорок пятом году жизни и совершенно бесплатно. Экое свинство!

– Да, глупо, – заметил я. – Будто раньше не имела для этого времени.

– И поверьте мне, ее свалит тиф. На ней вши. А вошь – это бич человечества. Известно ли вам, что вши и комары унесли на тот свет людей больше, чем самые крупные сражения?

– Нет, – признался я.

– А это прискорбный факт, – он вытер руки, подошел ко мне, повернул меня к свету: – Так… Дайте-ка я погляжу на вас. Похудели. Есть хотите?

– Да нет…

– Уверены?

– Не особенно.

– Во всяком случае, так уж твердо настаивать на этом не будете?

– Пожалуй.

– Отлично. Женюрка! Ангел мой!

Ангел не заставил себя долго ждать.

Карл Фридрихович склонился над Наперстком, поцеловал ее в лоб и попросил:

– Сообрази-ка что-нибудь. У нас кровожадное настроение.

Наперсток кивнула и молча удалилась. Мы сели тут же в кабинете, обставленном различным медицинским оборудованием, белыми застекленными шкафами и даже операционным столом.

Карл Фридрихович, невысокого роста, тоненький, миниатюрный, удосужился к шестидесяти семи годам сохранить изящную фигуру юноши. Его отличали некоторый налет старомодности и лучшие манеры вымерших аристократов, хотя ничего аристократического в его роду не было. Он обладал врожденной деликатностью, держал себя учтиво и предупредительно. Исконно народные черты характера немцев: точность, аккуратность, трудолюбие – Карл Фридрихович возводил в величайший жизненный принцип.

Карл Фридрихович сидел со мной рядом, потирая сухие бледные руки, и молчал. На лице его проглядывала то ли усталость, то ли рассеянность.

– Что-нибудь случилось? – спросил я и положил свою руку на его колено.

– Всегда что-нибудь случается, – тихо произнес Карл Фридрихович. – Такова жизнь… Ночью умер мой старый друг доктор Заплатин. Да… Константин Аристархович Заплатин. Вместе учились в гимназии. Кончали институт. Вместе работали на хуторе Михайловском. Он и перетянул меня сюда в сороковом году.

Он здесь родился… Золотые руки. Ума палата. Отличный хирург и музыкант. А как людей любил! Он был проникнут к людям такой горячей любовью, что она мне казалась порой чрезмерной и не всегда оправданной. Позавчера был у меня…

Пили чай… Как всегда, вспоминали прошлое. И ничего я не подметил. Ничего.

А прошедшей ночью… Конец.

– Сердце? – спросил я.

– Яд!

– Покончил с собой?

Беседу прервала Наперсток. Она вошла и пригласила к столу.

Я спохватился:

– Дельце есть к вам, Карл Фридрихович.

Он шутливо отмахнулся:

– Простите. На голодный желудок я плохо соображаю.

В столовой было чисто и по-домашнему уютно. Чувствовалась рука Наперстка.

Втроем с завидным аппетитом мы уничтожили не так уж мало пожившую на свете говядину, изжаренную, как любил Карл Фридрихович, без всяких фокусов, прямо на сухой горячей сковороде. Съели вилок квашеной капусты. Попили чай.

К чаю доктор достал из своего «стратегического» запаса по большому куску сахару. Это был деликатес, равноценный соли. Мы бросили сахар в чай, а Наперсток своими крепкими зубами покусывала его.

Когда Наперсток убрала со стола и вышла, доктор осведомился:

– У вас, кажется, есть ко мне дело?

– Да, Карл Фридрихович.

– Так выкладывайте.

– Если к вам обратится больной, страдающий закупоркой вен, вы сможете оказать ему помощь?

– Обязан. Ну, собственно, как понимать "оказать помощь"? Это же не фурункул вскрыть. От закупорки вен надо лечить. Серьезно лечить.

– Простите, я неверно сформулировал вопрос. Я и имел в виду лечение.

– То-то и оно. А от правильно поставленного вопроса зависит половина ответа. Но прежде я должен посмотреть больного.

– За этим дело не станет. Он немец.

– Даже? – Карл Фридрихович усмехнулся. – Вы хотите расширить круг моей клиентуры?

– Не только.

– А что еще?

– Больной представляет интерес. Мы попробуем нацелить его на вас. И надеемся, что вы сумеете снискать его доверие.

– Не много ли вы требуете от простого смертного?

– Ваши способности нам известны, милый доктор.

Карл Фридрихович комплименты никогда не принимал всерьез. Он сказал:

– Всякая слава имеет свои теневые стороны. Кто он, если не секрет?

– Уж какие тут секреты! Он занимает должность начальника метеослужбы на аэродроме.

– Ну что ж… Как вы сказали: "Попробуем нацелить"?

– Да, – улыбнулся я.

– Нацеливайте, а там будет видно.

Мы распрощались.

В руке его светлел листок из ученической тетради.

– Свежая, горяченькая, – улыбнулся он и протянул мне листок. – Вышел по нужде во двор, а она болтается на ветру.

По крупному шрифту первого слова "Товарищи!" я догадался, что это листовка, выпущенная группой Челнока. Под текстом стояло: "Подпольный горком ВКП(б)". Еще вчера ночью ребята приняли от меня копию радиограммы, а утром уже готова листовка. В ней сообщалось, что наступление наших войск под Сталинградом завершилось окружением трехсоттысячной группировки немцев, возглавляемой генерал-полковником Паулюсом. Тем самым Фридрихом фон Паулюсом, который в сентябре 1940 года стал оберквартирмейстером в штабе сухопутных сил Гитлера, правой рукой начальника генерального штаба и принимал участие в разработке пресловутого "плана Барбаросса" – плана разгрома Советского Союза.

Горком призывал советских людей подниматься на борьбу. В нижнем правом уголке листовки значилось: "Тираж 10000 экземпляров". Я улыбнулся. Это шутка Челнока. Для него приписка двух нулей ничего не значит, а для оккупантов…

Ого! Они с ног собьются в поисках всего тиража.

– Это правда? – спросил Трофим Герасимович, еще не веря такой крупной победе.

– Правда, – подтвердил я.

– Эх, мать твою… – круто завернул хозяин, оборвал себя и возбужденно закончил: – Пробил час.

Сколько раз Трофим Герасимович давал слово не сквернословить и все срывался. Поймав мой укоризненный взгляд, он почесал затылок, виновато пробурчал:

– Не серчай, Тимофеич! От радости. Меня перевоспитывать надо, дурак я.

Я вернул ему листовку и попросил:

– Оброни где-нибудь. Она еще не отработала свое.

Трофим Герасимович кивнул, свернул листовку вчетверо, еще раз и упрятал в кисет.

– Одевайся, – бросил он и вышел.

Я стал одеваться. Одевался и думал. Сто листовок! Сто лоскутков бумаги, заполненных убористым шрифтом портативной пишущей машинки. А какой страшной силы взрывной заряд таят они! Часть, конечно, попадет в руки врагов. Ну и что же? И из врагов не все знают, что случилось под Сталинградом. В печати оккупантов пока только намеки и недомолвки. Ну, а те, что минуют вражеские руки, те сделают свое дело. Пойдут цепочкой, от одного к другому, из дома в дом, из квартала в квартал, обойдут весь город, попадут в деревню. Сколько раздумий, светлых надежд, слез радости, доверительных бесед, откровений вызовет эта короткая правда! Вести с фронта поднимут опущенные головы, выпрямят согнутые спины, изменят походку людей, вольют уверенность в их сердца, зажгут огонь надежды в глазах!

Великое дело творит Челнок со своими ребятами. Его группа не охотится за гитлеровцами, не закладывает мин, не совершает поджогов. У нее свое дело.

Она несет людям правду, ту правду, ради которой надо жить, бороться, побеждать.

Не так легко сообщать людям правду. Бумага и копирка не продавались в писчебумажных магазинах. И то и другое надо было найти. И ребята Челнока находили. Глухими ночами, при свете коптилки, в холодном подвале стучали чьи-то замерзшие пальцы по клавишам старенькой, разболтанной машинки. На это нужно не только терпение, но и мужество. Однако напечатать листовки – полдела. Надо их распространить. А за обнаруженную листовку, как и за оружие, – расстрел. За все расстрел.

Молодец Челнок! Его задача – духовное вооружение людей. Он с ней справляется. И ребята его молодцы! Хотя что значит «ребята»? Это же неправильно. В группе Челнока, кроме него самого, нет ни одного мужчины.

Одни женщины. Именно женщины. Самой молодой из них сорок два года, а самой старшей – самой проворной и бесстрашной – шестьдесят четыре. Это она, старуха, изловчилась под носом эсэсовцев забросить несколько листовок за колючую проволоку пересыльного лагеря. А всего в группе Челнока четырнадцать женщин. И каждая из них с достоинством называет себя пропагандисткой…

Об этом я думал, пока одевался и умывался. Пароконный ждал меня, сидя за столом.

Хозяйка подала варево из трех воробьев, подбитых Трофимом Герасимовичем накануне.

Когда мы расправились с ним, хозяин сказал:

– Хорошо, да не сытно.

– В поле и жук мясо, – заметил я.

– Коровятинки бы откушать. Сегодня сопру печенку на бойне, – пообещал хозяин.

Мы вышли из дому вместе. Трофим Герасимович почти всегда провожал меня, хотя дороги наши расходились в следующем квартале.

Ноябрь был на исходе. Сравнялось четырнадцать месяцев со дня оккупации Энска.

Первые морозы грянули на днях, до снега, и сразу сковали лужи, разъезженные дороги. Распутица улеглась. По реке пошло «сало». Окоченевшие деревья жалко съежились. На обочинах и под заборами белела высохшая и поседевшая от мороза трава. По небу вяло текли облака. Пахло зимой.

– Как жалко, что человек не может приручить погоду, – высказал сожаление Трофим Герасимович. – Сейчас бы снегу по пояс. Запели бы они, как в сорок первом.

Мы наступали на распластанные листья. Они лежали недвижимо, прихваченные морозом.

Без нескольких минут девять я вошел в управу, в половине пятого покинул ее, а за пятнадцать минут до пяти остановился возле одного из домов на тихой, обсаженной деревьями Минской улице. Дом имел вполне серьезный, немного скучноватый вид. Старой кладки из темно-красного кирпича, под расшивку, на высоком фундаменте, с четырьмя окнами и ставнями и скромным парадным входом посередине, он напоминал всем своим обликом далекие, дореволюционные годы. На бронзовой, до блеска начищенной дощечке, привинченной к тяжелым резным дверям, значилось:

А немного пониже следовало пояснение:

Франкенберг Карл Фридрихович

Доктор.

Я утопил пальцем черную кнопку звонка. Дверь открыла малюсенькая курносая девушка в идеально чистом белом халате.

– Почтительно прошу! – пригласила она заученной фразой.

В просторной приемной, обставленной десятком стульев, сидела единственная клиентка, довольно пожилая женщина с испитым размалеванным лицом и большими нагловатыми глазами. Нетрудно было сообразить, что доктор занят и она ждет своей очереди.

Я разделся и подошел к зеркалу. Надо было привести в порядок волосы.

Старое, местами проржавевшее зеркало, более пригодное для комнаты смеха, чем для приемной врача, не давало никакой возможности сделать правильный вывод о своей внешности. В светлых, самой разнообразной формы пятнах приходилось ловить то ухо, то глаз, то подбородок.

Причесываясь, я чувствовал затылком, что женщина разглядывает меня.

Потом я сел за круглый столик, заваленный газетами, и стал перелистывать немецкий иллюстрированный журнал. И теперь я ощущал на себе все тот же любопытно-изучающий взгляд.

Круглые стенные часы иноземной работы в замысловатом футляре мерно отбили пять ударов. Каждый удар звучал по-разному.

Из кабинета вышла девушка – та, что впустила меня, а за нею худой как смерть мужчина средних лет. Женщина с нагловатыми глазами шмыгнула в приоткрытую дверь.

Худой клиент тщательно обмотал шею шарфом. Девушка подала ему пальто и проводила на улицу. Потом она подошла ко мне и молча подала маленький темный флакончик с этикеткой. Точно такой же флакончик отдал ей я. Девушка кивнула и скрылась в боковой двери.

Это была наша радистка Женя, под кличкой Наперсток. Никто другой не оправдывал так своей клички, как она. Рост ее – сто сорок сантиметров. Ни больше ни меньше. Щупленькая, узкоплечая, с лицом, усыпанным веснушками, она не была ни интересной, ни привлекательной. Светлые, широко поставленные глаза чуть-чуть косили. Она обладала высшим для радистки достоинством – даром молчания. Неулыбчивая, неразговорчивая, она без надобности никогда не вступала в разговор. Люди, умеющие молчать, обычно настораживают и отпугивают. К Жене это не относилось. Ее молчание вызывало любопытство, и с ней легко заговаривали.

Биография Наперстка тоже коротка, как и ее рост. Родилась в Минске в 1925 году в семье шофера. Отец и брат на фронте. Мать живет в эвакуации в Муроме. Женя в начале войны бросила школу и с трудом попала на курсы радистов. Уже была в тылу врага и имеет медаль "За отвагу". И все. А теперь живет у доктора Франкенберга. О том, как это произошло, стоит рассказать.

Карл Фридрихович Франкенберг, старый врач, немец, остался в Энске вместе с женой по нашей просьбе. Под кличкой Аристократ он стал участником разведгруппы.

Пять месяцев назад жена доктора, страдавшая циррозом печени, умерла.

Почти месяц Карл Фридрихович прожил один. Он сам готовил себе, убирал три большие комнаты, мыл полы, ходил по воду. Ему было тяжело. Тогда-то и появился курьер Решетова и сообщил, что в Минске нас ожидает Женя.

В преданности Карла Фридриховича, его умении хранить тайны никто из нашей тройки не сомневался. Доктор прошел испытательный срок и блестяще оправдал наши надежды. Не сомневались мы и в том, что дом одинокого доктора является для радистки прекрасным укрытием. И тогда родилась идея водворить Женю к Аристократу, легализовать ее. Но для этого требовались документы.

Когда я высказал Карлу Фридриховичу свои соображения, он постарался заверить меня, что все обойдется как нельзя лучше. Разве он не соплеменник всех этих обер-лейтенантов, гауптманов, шарфюреров и прочих фюреров? Разве не течет в его жилах такая же, как и у них, арийская кровь? А это не тяп-ляп… А то, что он и его отец родились не в Германии, а в России, ровным счетом ничего не значит. Немец, где бы он ни родился я жил, не перестает быть немцем. Так сказал сам фюрер. Он больше сказал: десятки тысяч немцев, разбросанных по всему свету, – это его опора и потенциальная сила.

Были и другие положительные факторы. Кто, как не бургомистр города господин Купейкин, разрешил ему, доктору, частную практику? Кто, как не комендант города, уговорил его, Карла Фридриховича, работать в немецком офицерском госпитале? Кто, как не комендант, освободил его дом от постоев? Кто, наконец, как не тот же комендант, выразил письменное персональное соболезнование в связи с кончиной супруги доктора?

Я благословил Карла Фридриховича на подвиг ратный.

Минуя здравотдел управы, минуя бургомистра города, доктор явился пред грозные очи самого коменданта города майора Гильдмайстера и слезно излил перед ним свою душу. Излил – и нашел отклик в сердобольной душе майора. Карл Фридрихович получил пропуск для проезда по железной дороге в Минск и обратно. Он получил письмо в минскую комендатуру. Гильдмайстер просил своих минских коллег оказать помощь почтенному доктору Франкенбергу в поисках его дальней родственницы по жене и вывозе ее из Минска в Энск. Вот коротко и вся история.

Последняя клиентка покинула кабинет. Выждав, когда закроется за нею дверь, я вошел. Карл Фридрихович стоял у мраморного умывальника и тщательно намыливал руки. На нем был халат и докторская шапочка, эти неизменные атрибуты его профессии.

– Вы не догадываетесь, какой недуг снедает прелестное создание, только что покинувшее кабинет? – спросил он меня вместо приветствия, имея в виду клиентку с большими глазами.

Я усмехнулся:

– Откуда же мне знать?

– Си-фи-лис! Классический сифилис. Подхватила на сорок пятом году жизни и совершенно бесплатно. Экое свинство!

– Да, глупо, – заметил я. – Будто раньше не имела для этого времени.

– И поверьте мне, ее свалит тиф. На ней вши. А вошь – это бич человечества. Известно ли вам, что вши и комары унесли на тот свет людей больше, чем самые крупные сражения?

– Нет, – признался я.

– А это прискорбный факт, – он вытер руки, подошел ко мне, повернул меня к свету: – Так… Дайте-ка я погляжу на вас. Похудели. Есть хотите?

– Да нет…

– Уверены?

– Не особенно.

– Во всяком случае, так уж твердо настаивать на этом не будете?

– Пожалуй.

– Отлично. Женюрка! Ангел мой!

Ангел не заставил себя долго ждать.

Карл Фридрихович склонился над Наперстком, поцеловал ее в лоб и попросил:

– Сообрази-ка что-нибудь. У нас кровожадное настроение.

Наперсток кивнула и молча удалилась. Мы сели тут же в кабинете, обставленном различным медицинским оборудованием, белыми застекленными шкафами и даже операционным столом.

Карл Фридрихович, невысокого роста, тоненький, миниатюрный, удосужился к шестидесяти семи годам сохранить изящную фигуру юноши. Его отличали некоторый налет старомодности и лучшие манеры вымерших аристократов, хотя ничего аристократического в его роду не было. Он обладал врожденной деликатностью, держал себя учтиво и предупредительно. Исконно народные черты характера немцев: точность, аккуратность, трудолюбие – Карл Фридрихович возводил в величайший жизненный принцип.

Карл Фридрихович сидел со мной рядом, потирая сухие бледные руки, и молчал. На лице его проглядывала то ли усталость, то ли рассеянность.

– Что-нибудь случилось? – спросил я и положил свою руку на его колено.

– Всегда что-нибудь случается, – тихо произнес Карл Фридрихович. – Такова жизнь… Ночью умер мой старый друг доктор Заплатин. Да… Константин Аристархович Заплатин. Вместе учились в гимназии. Кончали институт. Вместе работали на хуторе Михайловском. Он и перетянул меня сюда в сороковом году.

Он здесь родился… Золотые руки. Ума палата. Отличный хирург и музыкант. А как людей любил! Он был проникнут к людям такой горячей любовью, что она мне казалась порой чрезмерной и не всегда оправданной. Позавчера был у меня…

Пили чай… Как всегда, вспоминали прошлое. И ничего я не подметил. Ничего.

А прошедшей ночью… Конец.

– Сердце? – спросил я.

– Яд!

– Покончил с собой?

Беседу прервала Наперсток. Она вошла и пригласила к столу.

Я спохватился:

– Дельце есть к вам, Карл Фридрихович.

Он шутливо отмахнулся:

– Простите. На голодный желудок я плохо соображаю.

В столовой было чисто и по-домашнему уютно. Чувствовалась рука Наперстка.

Втроем с завидным аппетитом мы уничтожили не так уж мало пожившую на свете говядину, изжаренную, как любил Карл Фридрихович, без всяких фокусов, прямо на сухой горячей сковороде. Съели вилок квашеной капусты. Попили чай.

К чаю доктор достал из своего «стратегического» запаса по большому куску сахару. Это был деликатес, равноценный соли. Мы бросили сахар в чай, а Наперсток своими крепкими зубами покусывала его.

Когда Наперсток убрала со стола и вышла, доктор осведомился:

– У вас, кажется, есть ко мне дело?

– Да, Карл Фридрихович.

– Так выкладывайте.

– Если к вам обратится больной, страдающий закупоркой вен, вы сможете оказать ему помощь?

– Обязан. Ну, собственно, как понимать "оказать помощь"? Это же не фурункул вскрыть. От закупорки вен надо лечить. Серьезно лечить.

– Простите, я неверно сформулировал вопрос. Я и имел в виду лечение.

– То-то и оно. А от правильно поставленного вопроса зависит половина ответа. Но прежде я должен посмотреть больного.

– За этим дело не станет. Он немец.

– Даже? – Карл Фридрихович усмехнулся. – Вы хотите расширить круг моей клиентуры?

– Не только.

– А что еще?

– Больной представляет интерес. Мы попробуем нацелить его на вас. И надеемся, что вы сумеете снискать его доверие.

– Не много ли вы требуете от простого смертного?

– Ваши способности нам известны, милый доктор.

Карл Фридрихович комплименты никогда не принимал всерьез. Он сказал:

– Всякая слава имеет свои теневые стороны. Кто он, если не секрет?

– Уж какие тут секреты! Он занимает должность начальника метеослужбы на аэродроме.

– Ну что ж… Как вы сказали: "Попробуем нацелить"?

– Да, – улыбнулся я.

– Нацеливайте, а там будет видно.

Мы распрощались.

10. У Солдата новости

Обеда сегодня не было. Не было и того, что заменяло бы обед. Я и Трофим Герасимович сгрызли по небольшому черному сухарю и запили кипятком, настоянным на шиповнике. Потом я оделся и отправился к Геннадию. Я нес ему полученную от Наперстка радиограмму.

Тысячеглазое звездное небо нависало над городом. Под ногами шелестела поземка. Хватка мороза за последние дни усилилась: наступил декабрь.

Я шел и думал о своем одиночестве. Андрей, например, нет-нет да и получал через Наперстка весточки от жены. Геннадий обзавелся новой семьей, а около меня никого. Иногда казалось, что так даже лучше: чувства и мысли не обременены заботами о близких, они посвящены целиком делу. Но это только казалось. Гораздо чаще, как и сейчас, меня угнетало одиночество. По-хорошему я завидовал Андрею и Геннадию, считал их счастливцами. Мне не хватало внимания жены, ее заботы, ласки. Я задавал себе вопрос: будет ли опять у меня семья? Встретится ли на моем пути женщина, ради которой я готов буду пожертвовать всем? И не знал, что ответить. Потом мысли мои вернулись к Трофиму Герасимовичу, которого я оставил расстроенным. Вчера ему удалось унести с бойни говяжью печенку. Не сказав никому ни слова, он подвесил ее на перекладине в сарае, чтобы приберечь до воскресенья и ошеломить нас сюрпризом. Сегодня утром, выйдя во двор, он увидел черного кота. Тот что-то аппетитно лопал на снегу у забора. Кошачья утроба показалась Трофиму Герасимовичу подозрительно вздутой. Сердце его похолодело. Он распахнул дверь сарая и обмер: печенка исчезла. Как угорелый, он бросился за котом, но того и след простыл. Боже мой, что было! Я давно уже не видел своего хозяина таким озлобленным. Благодаря моей "воспитательной работе" с его уст все реже и реже срывалось непечатное слово, а тут он взорвался и полностью раскрыл все свои возможности. Он обрушился на немцев, краем задел хозяйку, чуть-чуть меня, но, конечно, больше всего попало разбойнику коту. В заключение Трофим Герасимович клятвенно побожился слопать кота вместе с потрохами.

Обидно, конечно, что кот опередил нас. Печенка есть печенка. Не так часто злая судьба балует нас ею.

Я пересек тихую, заснеженную площадь. До войны она звалась Рыночной. По воскресным дням здесь все кипело от колхозного люда. Сейчас площадь была пуста.

Вот и рубленый обветшалый домик, где нашел себе приют Геннадий. Наглухо закрыты ставни. Изгородь почти разобрана. Перед домом мерзнет одинокая старая суковатая береза. На белой коре ее четко обозначены большие черные пятна. Под порывами ветра раскачивается прибитая на высоком шесте пустующая скворечня.

Тысячеглазое звездное небо нависало над городом. Под ногами шелестела поземка. Хватка мороза за последние дни усилилась: наступил декабрь.

Я шел и думал о своем одиночестве. Андрей, например, нет-нет да и получал через Наперстка весточки от жены. Геннадий обзавелся новой семьей, а около меня никого. Иногда казалось, что так даже лучше: чувства и мысли не обременены заботами о близких, они посвящены целиком делу. Но это только казалось. Гораздо чаще, как и сейчас, меня угнетало одиночество. По-хорошему я завидовал Андрею и Геннадию, считал их счастливцами. Мне не хватало внимания жены, ее заботы, ласки. Я задавал себе вопрос: будет ли опять у меня семья? Встретится ли на моем пути женщина, ради которой я готов буду пожертвовать всем? И не знал, что ответить. Потом мысли мои вернулись к Трофиму Герасимовичу, которого я оставил расстроенным. Вчера ему удалось унести с бойни говяжью печенку. Не сказав никому ни слова, он подвесил ее на перекладине в сарае, чтобы приберечь до воскресенья и ошеломить нас сюрпризом. Сегодня утром, выйдя во двор, он увидел черного кота. Тот что-то аппетитно лопал на снегу у забора. Кошачья утроба показалась Трофиму Герасимовичу подозрительно вздутой. Сердце его похолодело. Он распахнул дверь сарая и обмер: печенка исчезла. Как угорелый, он бросился за котом, но того и след простыл. Боже мой, что было! Я давно уже не видел своего хозяина таким озлобленным. Благодаря моей "воспитательной работе" с его уст все реже и реже срывалось непечатное слово, а тут он взорвался и полностью раскрыл все свои возможности. Он обрушился на немцев, краем задел хозяйку, чуть-чуть меня, но, конечно, больше всего попало разбойнику коту. В заключение Трофим Герасимович клятвенно побожился слопать кота вместе с потрохами.

Обидно, конечно, что кот опередил нас. Печенка есть печенка. Не так часто злая судьба балует нас ею.

Я пересек тихую, заснеженную площадь. До войны она звалась Рыночной. По воскресным дням здесь все кипело от колхозного люда. Сейчас площадь была пуста.

Вот и рубленый обветшалый домик, где нашел себе приют Геннадий. Наглухо закрыты ставни. Изгородь почти разобрана. Перед домом мерзнет одинокая старая суковатая береза. На белой коре ее четко обозначены большие черные пятна. Под порывами ветра раскачивается прибитая на высоком шесте пустующая скворечня.