Страница:

Г. впервые были применены в России для добычи золота на Урале (1830), позднее (1880) К. Ф. Пеньевский на р. Ныгри для размыва торфа использовал Г., изготовленные из парусиновых труб и рассчитанные на работу при давлении 0,6—0,9

Мн/м

2(6—9

кгс/см

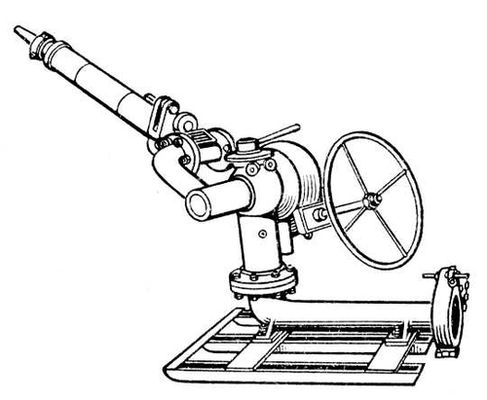

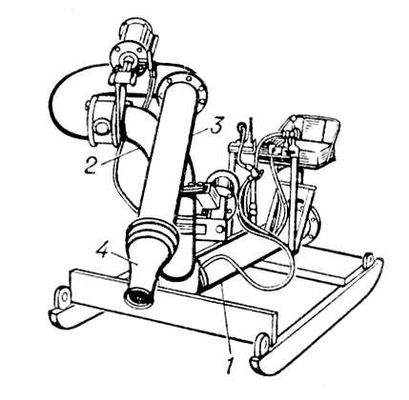

2. Г. состоит (

рис. 1

) из нижнего неподвижного колена

1и верхнего колена

2, которое может вращаться вокруг вертикальной оси благодаря шарнирному устройству. Ствол

3Г. может отклоняться от горизонтальной плоскости вверх и вниз при помощи шарового шарнира. Вода в Г. подводится по трубопроводу под давлением (от насосной станции) и через систему колен и шарниров попадает в ствол, имеющий конусность 3—5° в направлении движения потока воды. Ствол оканчивается насадкой

4, в которой формируется струя воды. Размытая гидромониторной струей порода в виде гидросмеси транспортируется самотёком или грунтовыми насосами.

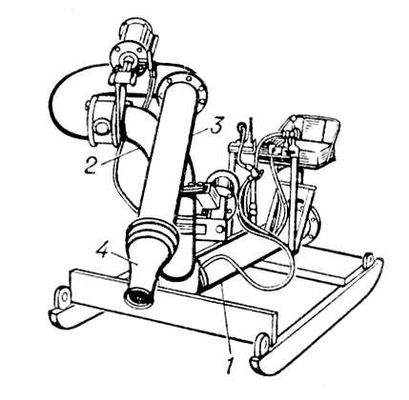

Г. разделяются: по назначению — для открытых работ, подземных работ ( рис. 2 ) и специального назначения: по технологическим признакам — на врубовые и смывные; по создаваемому напору — на высоко- и низконапорные; по способу управления — на управляемые вручную и с дистанционным управлением; по расположению в забое — на работающие непосредственно у забоя (Г. ближнего боя) и на работающие вне контура обрушения уступа.

Развитие техники гидромониторостроения происходит преимущественно в направлении создания самоходных Г. с дистанционным управлением.

Лит.:Цяпко Н. Ф., Чапка А. М., Гидроотбойка угля на подземных работах, М., 1960; Нурок Г. А., Гидромеханизация открытых разработок, М., 1970.

В. И. Шелоганов.

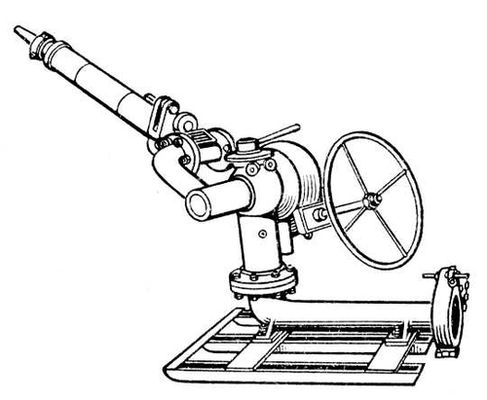

Рис. 2. Гидромонитор для подземных работ.

Рис. 2. Гидромонитор для подземных работ.

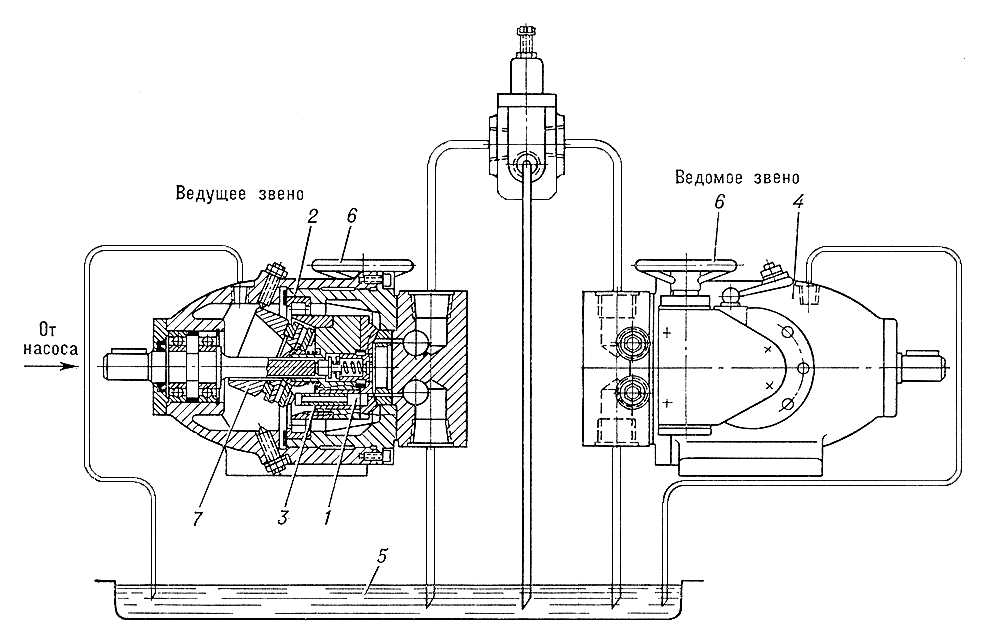

Рис. 1. Гидромонитор с дистанционным управлением.

Рис. 1. Гидромонитор с дистанционным управлением.

Гидродинамическая передача

.

Г. разделяются: по назначению — для открытых работ, подземных работ ( рис. 2 ) и специального назначения: по технологическим признакам — на врубовые и смывные; по создаваемому напору — на высоко- и низконапорные; по способу управления — на управляемые вручную и с дистанционным управлением; по расположению в забое — на работающие непосредственно у забоя (Г. ближнего боя) и на работающие вне контура обрушения уступа.

Развитие техники гидромониторостроения происходит преимущественно в направлении создания самоходных Г. с дистанционным управлением.

Лит.:Цяпко Н. Ф., Чапка А. М., Гидроотбойка угля на подземных работах, М., 1960; Нурок Г. А., Гидромеханизация открытых разработок, М., 1970.

В. И. Шелоганов.

Ион H

3O

+в кристаллах носит название оксония (в отличие от Г. — иона H

3O

+в растворе). Вследствие ассоциации молекул воды ион Г. оказывается связанным с большим количеством воды. Получающиеся при этом гидратированные ионы Г. выражают формулами H

5O

2

+, H

7O

3

+, H

9O

4

+.

Ион H

3O

+в кристаллах носит название оксония (в отличие от Г. — иона H

3O

+в растворе). Вследствие ассоциации молекул воды ион Г. оказывается связанным с большим количеством воды. Получающиеся при этом гидратированные ионы Г. выражают формулами H

5O

2

+, H

7O

3

+, H

9O

4

+.