Страница:

глинистые минералы

, образующиеся при выветривании силикатных пород. Среди Г. м. много соединений типа окислов, гидроокислов, солей кислородных кислот (карбонаты, сульфаты, нитраты, фосфаты и др.), хлоридов. Большое практическое значение имеют Г. м. в зонах окисления рудных месторождений; это — соединения железа, меди, свинца, цинка (малахит, церуссит, англезит и др.). Состав Г. м. при одинаковых исходных породах или рудах зависит от климатических условий, при которых протекают гипергенные процессы. Например, при выветривании силикатных горных пород в условиях умеренного климата возникают глинистые минералы преимущественно гидрослюдистого типа, а при выветривании в тропиках за счёт тех же пород образуются каолиновые глины, гидраты глинозёма (бокситы).">гипергенные минералы

.

гипо...

и

гликемия

), снижение содержания сахара в крови ниже 80—70

мг%. Г. встречается у здоровых людей при повышенной мышечной работе, вследствие значительного расхода глюкозы как источника энергии, если при этом затраты организма не восполняются легкоусвояемыми углеводами. Иногда Г. возникает при обильном приёме углеводов, вследствие рефлекторного выделения

поджелудочной железой

чрезмерного количества

инсулина

. Г. наблюдается при некоторых заболеваниях островкового аппарата поджелудочной железы, гипоталамической области

головного мозга

, некоторых заболеваниях др. желёз внутренней секреции, печени (нарушение функции печени как основного депо гликогена), а также при передозировке инсулина (гипогликемический шок). При гипогликемическом шоке после кратковременного периода возбуждения центральной нервной системы развивается состояние, сопровождающееся чувством слабости, сонливости, голода, психическими нарушениями и др.; при снижении содержания сахара до 40% и ниже наступает дрожание, потеря сознания, судороги. Такое состояние устраняется введением глюкозы. При лечении некоторых болезней гипогликемический, или инсулиновый, шок вызывается искусственно.

гипо...

и

гликемия

), снижение содержания сахара в крови ниже 80—70

мг%. Г. встречается у здоровых людей при повышенной мышечной работе, вследствие значительного расхода глюкозы как источника энергии, если при этом затраты организма не восполняются легкоусвояемыми углеводами. Иногда Г. возникает при обильном приёме углеводов, вследствие рефлекторного выделения

поджелудочной железой

чрезмерного количества

инсулина

. Г. наблюдается при некоторых заболеваниях островкового аппарата поджелудочной железы, гипоталамической области

головного мозга

, некоторых заболеваниях др. желёз внутренней секреции, печени (нарушение функции печени как основного депо гликогена), а также при передозировке инсулина (гипогликемический шок). При гипогликемическом шоке после кратковременного периода возбуждения центральной нервной системы развивается состояние, сопровождающееся чувством слабости, сонливости, голода, психическими нарушениями и др.; при снижении содержания сахара до 40% и ниже наступает дрожание, потеря сознания, судороги. Такое состояние устраняется введением глюкозы. При лечении некоторых болезней гипогликемический, или инсулиновый, шок вызывается искусственно.

Лит.:Генес С. Г., Гипогликемия. Гипогликемический симптомокомплекс, М., 1970 (библ. с. 224—35).

гипо...

и греч. derma — кожа), у беспозвоночных животных (ракообразных, паукообразных, насекомых и др.) — тонкий слой обычно цилиндрического

эпителия

, лежащий непосредственно под

кутикулой

, образующейся в результате секреторной деятельности клеток Г. В Г. располагаются различные кожные железы, осязательные и обонятельные волоски и т.п. У нематод, гастротрих и некоторых др. червей Г. представляет собой

синцитий

, выделяющий кутикулу.

Г. у растений — один или несколько слоев клеток, расположенных под

эпидермисом

(кожицей) стеблей, листьев, семян и плодов или под

эпиблемой

(волосконосным слоем) корней. Г. входит в состав первичной коры стеблей, нередко представлена клетками с утолщёнными стенками и по функциям может быть отнесена к механическим тканям. Наиболее характерна для

суккулентов

. В листьях Г. представлена одним или, чаще, несколькими слоями клеток водоносной ткани, например у ряда тропических растений и многих др., или механической тканью (у сосен, саговников и др.). В листе Г. образуется при делении клеток эпидермы перегородками, параллельными поверхности листа (у фикусов, бегоний), или из клеток мезофила ткани листа, лежащей под эпидермой (у некоторых пальм). В корнях Г. иногда называют наружные слои клеток первичной коры —

экзодерму

.

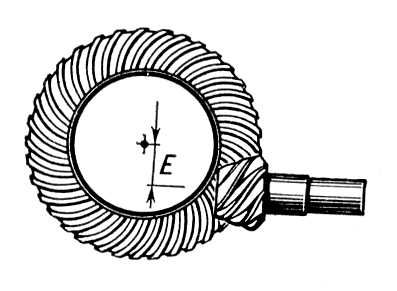

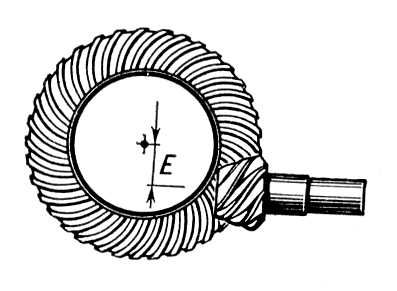

передаточном числе

i=1—2,5 смещение

ЕЈ (0,33—0,23)

D

k, где

D

k— диаметр колеса (

рис.

), при

i> 2,5 смещение

EЈ 0,20

D

k. Колёса Г. п. могут иметь косые, или криволинейные, зубья; угол скрещивания осей обычно равен 90°. Передаточное число большинства Г. п. не превышает 10, однако в некоторых случаях достигает 30 и более. Нагрузочная способность Г. п. по сравнению с др. передачами со скрещивающимися осями выше благодаря линейному контакту зубьев и увеличению числа пар зубьев, находящихся в зацеплении. В Г. п. обеспечивается хорошее притирание сопряжённых поверхностей; этим объясняется плавная и бесшумная работа передачи. При тех же

D

kи

iшестерня Г. п. имеет больший размер, чем обычная коническая; это позволяет увеличить диаметр вала шестерни и т. о. сделать его более жёстким, применить подшипники большего размера, т. е. повысить их долговечность.

Недостатком Г. п. является повышенная опасность заедания, обусловленная скольжением вдоль линий контакта зубьев. Это явление сопровождается снижением несущей способности масляного клина. Опасность заедания устраняется применением противозадирной смазки (гипоидного масла) и термической обработкой зубьев, обеспечивающей высокую твёрдость их поверхности.

Г. п. применяют в приводах ведущих колёс автомобилей и тракторов, в тепловозах, в текстильных машинах для передачи вращения от одного вала многим десяткам веретён, в станках для обеспечения высокой точности при большом передаточном числе, в прецизионных станках вместо червячных передач.

Лит.:Проектирование зубчатых, конических и гипоидных передач, пер. с англ., М., 1963; Решетов Д. Н., Детали машин, 2 изд., М., 1964.

А. А. Пархоменко.

Гипоидная передача.

Гипоидная передача.